训练·达标检测 第二单元 第8课春秋战国的纷争(解析版)

文档属性

| 名称 | 训练·达标检测 第二单元 第8课春秋战国的纷争(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 204.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

训练·达标检测第二单元 第8课春秋战国的纷争

一、选择题

1.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这一历史现象反映的实质是( )

A.鲁国定期向周天子纳贡

B.鲁国国君主动与齐晋结好

C.周王室地位衰弱

D.天子依附于诸侯

2.春秋时期,各诸侯国之间的争霸战争主要是为了( )

①争夺土地和人口 ②帮助弱国、小国发展军事力量

③争夺支配别国的权力 ④加强与其他国家的联系

A.①②③④ B.②④ C.①③ D.①④

3.对齐桓公的“尊王攘夷”口号的正确理解是( )

A.尊崇天子,抵御周边少数民族的进攻

B.响应天子号令驱赶进扰的少数民族

C.尊重大王,攻打诸侯国

D.自称天子,消灭敌人

4.下列各项中,表明齐桓公霸主地位得到正式承认的是( )

A.提出“尊王攘夷”的口号

B.任用管仲为相

C.组建强大的军队

D.周天子派代表参加齐桓公召集的诸侯会盟

5.晋文公名重耳,他曾经在外流亡多年,到过楚国,得到楚成王的帮助,离开时,他做出承诺,一旦晋楚交战,晋军定要退避三舍,以报答恩情。后来晋楚交战,晋文公信守诺言,巧妙用计,大败楚军。这次战役发生在( )

A.牧野 B.城濮 C.桂陵 D.马陵

6.右图的连环画讲述了春秋时期哪位霸主的故事( )

A.齐桓公

B.晋文公

C.吴王阖闾

D.越王勾践

7.与其他历史时期相比较,春秋时期最主要的社会面貌可以用下列哪个词汇来概括最为恰当( )

A.争霸 B.伐虐 C.分封 D.变法

8.“春秋无义战”是孟子对争霸战争的评价,下列对春秋时期各国的争霸战争,评价正确的有( )

①争霸战争给人民带来了深重灾难 ②有利于国家走向统一

③各民族之间交往增多 ④争霸进一步削弱了周王室的统治地位

A.①②③④ B.②③④

C.①②③ D.①④

9.战国七雄中,管辖地区主要在我国今山东省一带的国家是

( )

A.燕国 B.秦国 C.齐国 D.魏国

10.作为一个时期的名称,“战国”因战争众多、争夺激烈而得名。这一时期的著名战役有( )

①城濮之战 ②马陵之战

③长平之战 ④牧野之战

A.①③ B.②③ C.②④ D.③④

二、非选择题

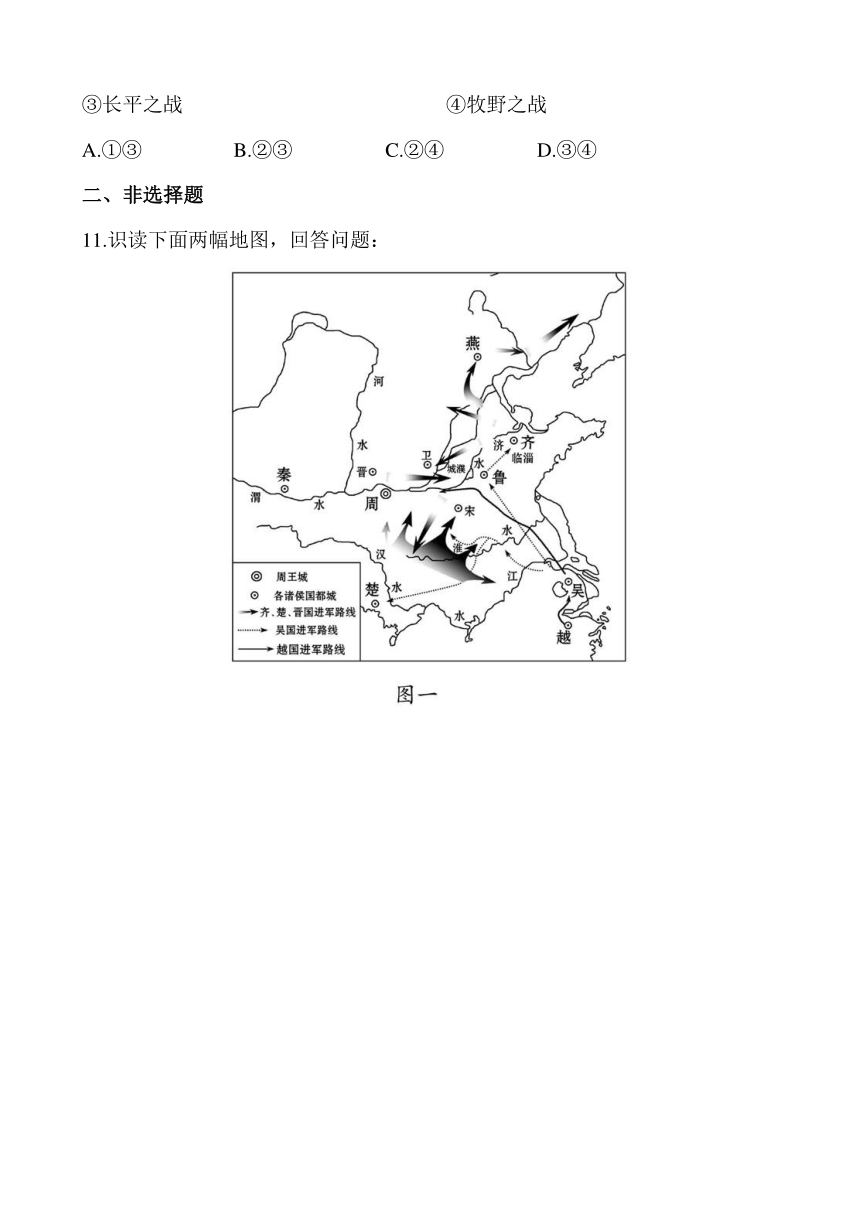

11.识读下面两幅地图,回答问题:

(1)请你仔细分辨两幅图片,哪一幅是春秋形势图,哪一幅是战国形势图?

(2)观察两幅图片,分析春秋时期的诸侯国与战国时期的诸侯国有什么变化。

(3)春秋战国时期战争不断,请各举出一例。你能比较出这些战争在本质上有什么区别吗?

(4)春秋战国时期这种诸侯混战局面,主要是西周实行的一种制度所埋下的祸根。这种制度是什么?

答案解析

1.【解析】选C。本题考查学生的理解能力。按照分封制规定,诸侯要定期朝见周天子,而鲁国国君有时不亲自去朝见周天子,且朝齐、晋的次数远远多于朝见周天子的次数,这说明了周王室地位衰弱。

2.【解析】选C。本题考查基础知识。春秋时期,各诸侯国不再听从周天子的命令,大国之间为了争夺土地、人口和支配别国的权力,展开争霸战争。

3.【解析】选A。本题考查学生的理解能力。“尊王攘夷”中的“王”指周天子,“夷”指少数民族,齐桓公实施的“尊王攘夷”指尊崇天子,抵御周边少数民族的进攻。

4.【解析】选D。本题主要考查学生的理解分析能力。A、B、C是齐桓公称霸的原因;D是称霸的标志。

5.【解析】选B。本题考查学生的知识运用能力。公元前632年,晋文公采用“退避三舍”的策略,在城濮之战中大败楚军,称霸中原。故选B。

6.【解析】选D。本题考查学生的识图能力。解答本题的关键应明确图片反映的历史信息,春秋时期越王勾践卧薪尝胆,经过长期的准备,终于灭掉吴国,称霸一时。齐桓公是春秋时期第一个霸主,晋文公经过城濮大战成为中原霸主。

【拓展延伸】春秋霸主给我们的启示——富国强兵的关键:

齐桓公:任用贤能,革新强国——革新;

晋文公:遵守诺言,跃居霸主——诚信;

楚庄王:改过自新,问鼎中原——努力;

越王勾践:忍辱负重,雪耻复国——毅力。

7.【解析】选A。春秋时期,王室衰弱,诸侯争霸。先后出现了齐桓公、晋文公、楚庄王等五个霸主。

8.【解析】选A。本题考查学生的识记能力和综合分析问题的能力。春秋时期的争霸战争给人民带来了灾难,但诸侯国数目减少,各民族之间交往增多,客观上有利于国家走向统一。大国的称霸进一步削弱了周王室的地位。

9.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。今山东地区位于黄河流域的东部。战国七雄的地理位置是“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”。故选C。

10.【解析】选B。城濮之战发生在春秋时期,牧野之战发生于公元前1046年,是周武王大败商纣王的战役。故①④不属于战国时期。

11.【解析】本题考查学生的识图和综合归纳能力。第(1)题通过图一、图二中有一些战争的进军路线及诸侯国的名称可判断出图一是春秋争霸形势图,图二是战国形势图。第(2)题关于诸侯国的变化可从数量和名称两个角度对比。第(3)(4)题考查学生的分析能力,春秋时期的战争是为争夺霸主地位,而战国时期的战争是为了兼并对方;诸侯国的形成与西周的分封制密切相关。

答案:(1)图一是春秋形势图,图二是战国形势图。

(2)春秋时期的诸侯国晋,分裂成了战国时期的韩、赵、魏三家。(或诸侯国数目减少)

(3)春秋:城濮之战;战国时期:长平之战。春秋时期的战役其目的是争夺霸主的地位。而战国时期的战役则以兼并为主要目的。

(4)分封制。

【概念链接】春秋、战国时期

春秋时期——奴隶社会的逐渐瓦解时期。

历史特征:奴隶制度瓦解。诸侯不听天子号令,天子反而依赖强大的诸侯。

“春秋”名称来源于鲁国的编年体史书《春秋》。

战国时期——封建社会的逐渐形成时期。

历史特征:封建制度形成。兼并战争更频繁,规模更大, 趋向统一。

“战国”名称来源于当时各大诸侯国连年交战。

一、选择题

1.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这一历史现象反映的实质是( )

A.鲁国定期向周天子纳贡

B.鲁国国君主动与齐晋结好

C.周王室地位衰弱

D.天子依附于诸侯

2.春秋时期,各诸侯国之间的争霸战争主要是为了( )

①争夺土地和人口 ②帮助弱国、小国发展军事力量

③争夺支配别国的权力 ④加强与其他国家的联系

A.①②③④ B.②④ C.①③ D.①④

3.对齐桓公的“尊王攘夷”口号的正确理解是( )

A.尊崇天子,抵御周边少数民族的进攻

B.响应天子号令驱赶进扰的少数民族

C.尊重大王,攻打诸侯国

D.自称天子,消灭敌人

4.下列各项中,表明齐桓公霸主地位得到正式承认的是( )

A.提出“尊王攘夷”的口号

B.任用管仲为相

C.组建强大的军队

D.周天子派代表参加齐桓公召集的诸侯会盟

5.晋文公名重耳,他曾经在外流亡多年,到过楚国,得到楚成王的帮助,离开时,他做出承诺,一旦晋楚交战,晋军定要退避三舍,以报答恩情。后来晋楚交战,晋文公信守诺言,巧妙用计,大败楚军。这次战役发生在( )

A.牧野 B.城濮 C.桂陵 D.马陵

6.右图的连环画讲述了春秋时期哪位霸主的故事( )

A.齐桓公

B.晋文公

C.吴王阖闾

D.越王勾践

7.与其他历史时期相比较,春秋时期最主要的社会面貌可以用下列哪个词汇来概括最为恰当( )

A.争霸 B.伐虐 C.分封 D.变法

8.“春秋无义战”是孟子对争霸战争的评价,下列对春秋时期各国的争霸战争,评价正确的有( )

①争霸战争给人民带来了深重灾难 ②有利于国家走向统一

③各民族之间交往增多 ④争霸进一步削弱了周王室的统治地位

A.①②③④ B.②③④

C.①②③ D.①④

9.战国七雄中,管辖地区主要在我国今山东省一带的国家是

( )

A.燕国 B.秦国 C.齐国 D.魏国

10.作为一个时期的名称,“战国”因战争众多、争夺激烈而得名。这一时期的著名战役有( )

①城濮之战 ②马陵之战

③长平之战 ④牧野之战

A.①③ B.②③ C.②④ D.③④

二、非选择题

11.识读下面两幅地图,回答问题:

(1)请你仔细分辨两幅图片,哪一幅是春秋形势图,哪一幅是战国形势图?

(2)观察两幅图片,分析春秋时期的诸侯国与战国时期的诸侯国有什么变化。

(3)春秋战国时期战争不断,请各举出一例。你能比较出这些战争在本质上有什么区别吗?

(4)春秋战国时期这种诸侯混战局面,主要是西周实行的一种制度所埋下的祸根。这种制度是什么?

答案解析

1.【解析】选C。本题考查学生的理解能力。按照分封制规定,诸侯要定期朝见周天子,而鲁国国君有时不亲自去朝见周天子,且朝齐、晋的次数远远多于朝见周天子的次数,这说明了周王室地位衰弱。

2.【解析】选C。本题考查基础知识。春秋时期,各诸侯国不再听从周天子的命令,大国之间为了争夺土地、人口和支配别国的权力,展开争霸战争。

3.【解析】选A。本题考查学生的理解能力。“尊王攘夷”中的“王”指周天子,“夷”指少数民族,齐桓公实施的“尊王攘夷”指尊崇天子,抵御周边少数民族的进攻。

4.【解析】选D。本题主要考查学生的理解分析能力。A、B、C是齐桓公称霸的原因;D是称霸的标志。

5.【解析】选B。本题考查学生的知识运用能力。公元前632年,晋文公采用“退避三舍”的策略,在城濮之战中大败楚军,称霸中原。故选B。

6.【解析】选D。本题考查学生的识图能力。解答本题的关键应明确图片反映的历史信息,春秋时期越王勾践卧薪尝胆,经过长期的准备,终于灭掉吴国,称霸一时。齐桓公是春秋时期第一个霸主,晋文公经过城濮大战成为中原霸主。

【拓展延伸】春秋霸主给我们的启示——富国强兵的关键:

齐桓公:任用贤能,革新强国——革新;

晋文公:遵守诺言,跃居霸主——诚信;

楚庄王:改过自新,问鼎中原——努力;

越王勾践:忍辱负重,雪耻复国——毅力。

7.【解析】选A。春秋时期,王室衰弱,诸侯争霸。先后出现了齐桓公、晋文公、楚庄王等五个霸主。

8.【解析】选A。本题考查学生的识记能力和综合分析问题的能力。春秋时期的争霸战争给人民带来了灾难,但诸侯国数目减少,各民族之间交往增多,客观上有利于国家走向统一。大国的称霸进一步削弱了周王室的地位。

9.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。今山东地区位于黄河流域的东部。战国七雄的地理位置是“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”。故选C。

10.【解析】选B。城濮之战发生在春秋时期,牧野之战发生于公元前1046年,是周武王大败商纣王的战役。故①④不属于战国时期。

11.【解析】本题考查学生的识图和综合归纳能力。第(1)题通过图一、图二中有一些战争的进军路线及诸侯国的名称可判断出图一是春秋争霸形势图,图二是战国形势图。第(2)题关于诸侯国的变化可从数量和名称两个角度对比。第(3)(4)题考查学生的分析能力,春秋时期的战争是为争夺霸主地位,而战国时期的战争是为了兼并对方;诸侯国的形成与西周的分封制密切相关。

答案:(1)图一是春秋形势图,图二是战国形势图。

(2)春秋时期的诸侯国晋,分裂成了战国时期的韩、赵、魏三家。(或诸侯国数目减少)

(3)春秋:城濮之战;战国时期:长平之战。春秋时期的战役其目的是争夺霸主的地位。而战国时期的战役则以兼并为主要目的。

(4)分封制。

【概念链接】春秋、战国时期

春秋时期——奴隶社会的逐渐瓦解时期。

历史特征:奴隶制度瓦解。诸侯不听天子号令,天子反而依赖强大的诸侯。

“春秋”名称来源于鲁国的编年体史书《春秋》。

战国时期——封建社会的逐渐形成时期。

历史特征:封建制度形成。兼并战争更频繁,规模更大, 趋向统一。

“战国”名称来源于当时各大诸侯国连年交战。

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 第1课 我们的远古祖先

- 第2课 原始的农耕生活

- 第3课 神奇的远古传说

- 第二单元 国家的产生和社会变革

- 第4课 夏传子 家天下

- 第5课 公元纪年法

- 第6课 西周的分封

- 第7课 甲骨文与青铜器

- 第8课 春秋战国的纷争

- 第9课 战国时期的社会大变革

- 第10课 春秋战国的科技和文艺

- 第11课 百家争鸣

- 第12课 历史文物仿制活动

- 第三单元 统一国家的建立

- 第13课 六王毕 四海一

- 第14课 伐无道 诛暴秦

- 第15课 汉武帝“大一统”

- 第16课 丝绸之路的开通

- 第17课 评价历史人物_____评秦皇汉武

- 第18课 秦汉的科学技术

- 第19课 秦汉的宗教、史学和艺术

- 第四单元 政权分立和民族融合

- 第20课 三国鼎立

- 第21课 三国历史故事会

- 第22课 北方民族大融合

- 第23课 江南地区的开发

- 第24课 三国两晋南北朝的科学和艺术