2015--2016学年历史期中综合检测(A)(七年级上)(解析版)

文档属性

| 名称 | 2015--2016学年历史期中综合检测(A)(七年级上)(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 364.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-12 09:44:59 | ||

图片预览

文档简介

期中综合检测(A)

(60分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.考古发掘的遗址和实物是研究历史的第一手资料的。我国境内目前已知的最早人类是在何处的考古发现的( )

A.北京周口店遗址 B.云南省元谋人遗址

C.浙江省河姆渡遗址 D.陕西省半坡遗址

2.某校七年级历史兴趣小组为了探究我国的原始农耕生活,收集了如下资料,其中最有价值的是( )

A.《北京人头骨化石失踪之谜》

B.《半坡和河姆渡遗存的房屋结构比较》

C.《“炎黄战蚩尤”传说的考证》

D.《夏商周农业发展概况》

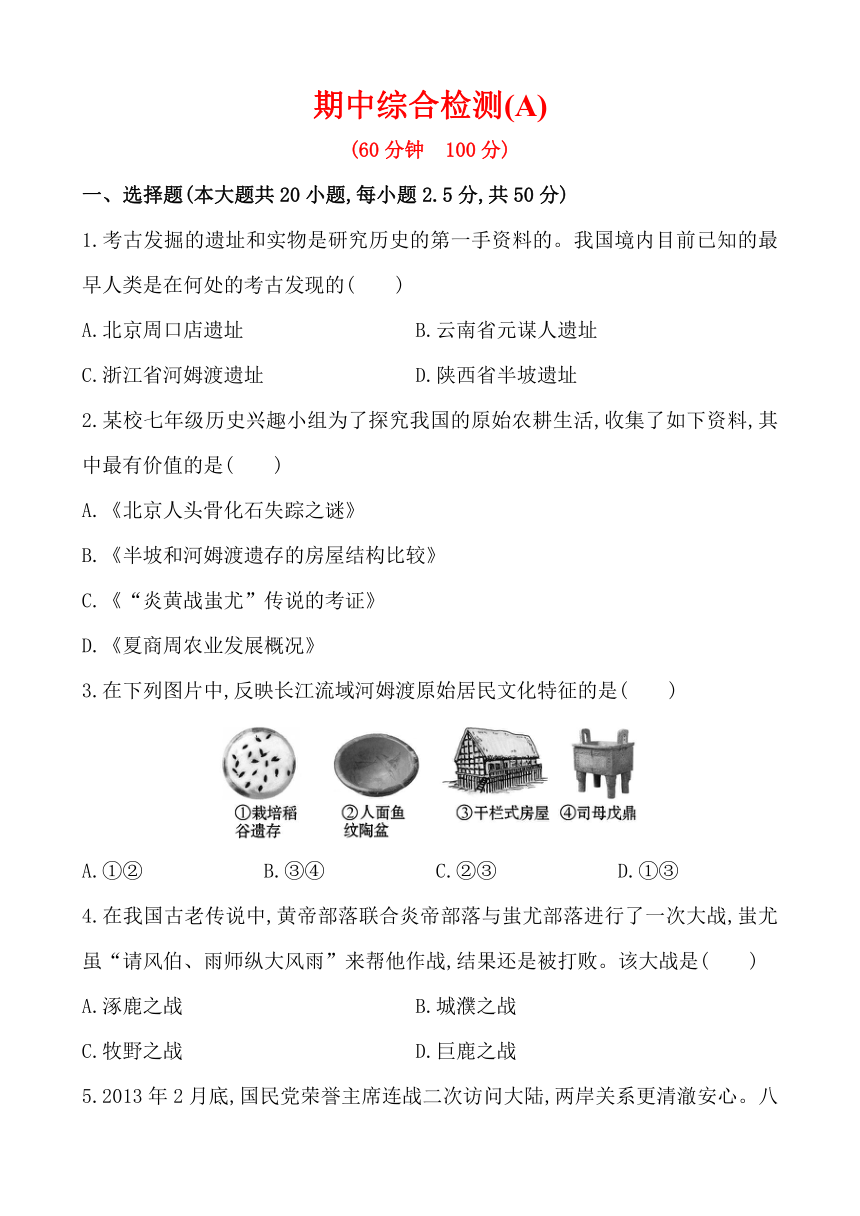

3.在下列图片中,反映长江流域河姆渡原始居民文化特征的是( )

A.①② B.③④ C.②③ D.①③

4.在我国古老传说中,黄帝部落联合炎帝部落与蚩尤部落进行了一次大战,蚩尤虽“请风伯、雨师纵大风雨”来帮他作战,结果还是被打败。该大战是( )

A.涿鹿之战 B.城濮之战

C.牧野之战 D.巨鹿之战

5.2013年2月底,国民党荣誉主席连战二次访问大陆,两岸关系更清澈安心。八年前访问团成员谒见黄帝陵时激动地说:“……每天都有回家的感觉。我们的根就在这里呀!”这是因为( )

A.黄帝教人农耕,是农业生产创始人

B.黄帝是中华民族的“人文初祖”

C.黄帝独自打败了蚩尤

D.黄帝建立我国第一个奴隶制国家

6.我国神话传说中,黄帝之后,黄河流域先后出现了三个有名的人物分别是尧、舜、禹,他们都是通过推举的方式成为部落联盟首领的。历史上把这种产生首领的办法称为( )

A.世袭制 B.选举制

C.禅让制 D.分封制

7.俗话说“水火无情”,在我国远古时代,有一位英雄人物,花了13年时间,三过家门而不入,终于治好洪水。下列对他的叙述,错误的是( )

A.人们赞扬他治水的功绩,称他为大禹

B.其子继承父位,开创了“家天下”的历史

C.他是我国历史上第一个国家的建立者

D.他是中华民族的“人文初祖”

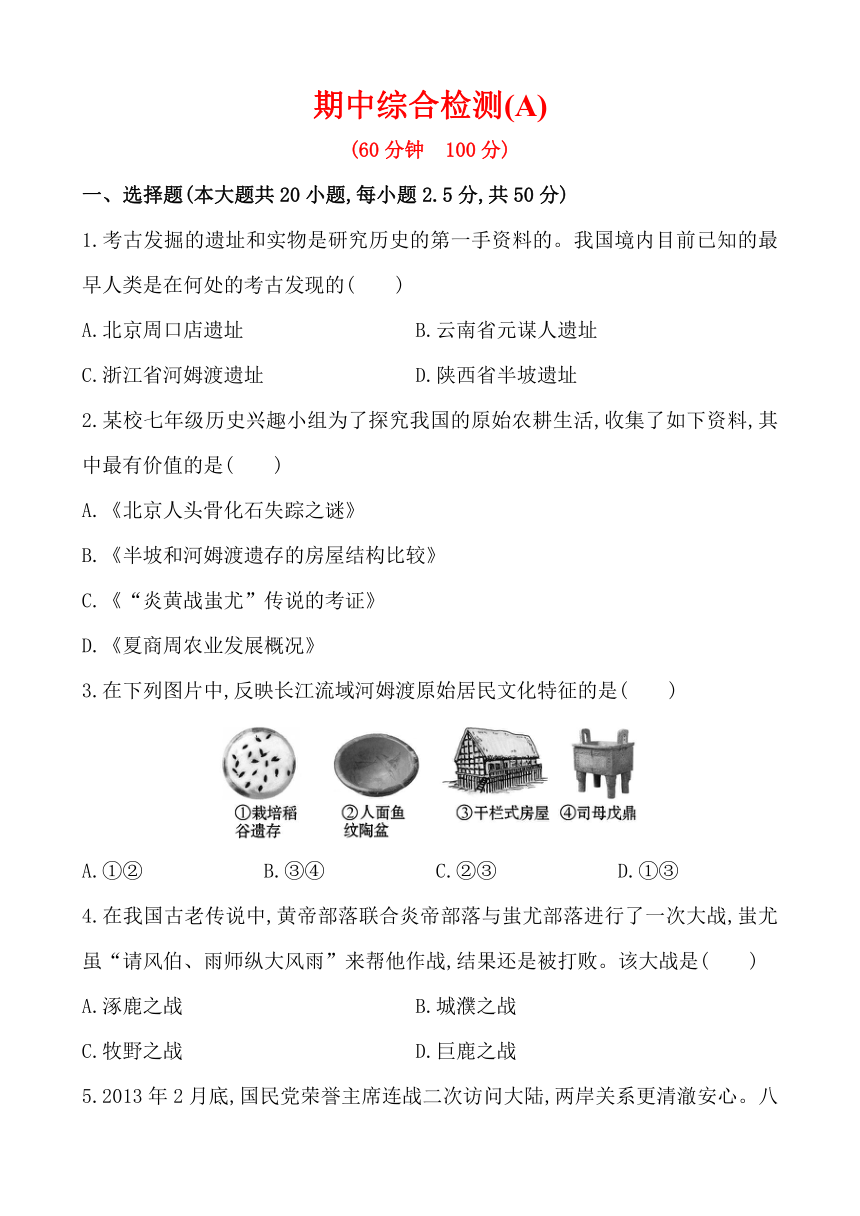

8.右图是位于河南安阳的殷墟遗址,在这里发现了大量甲骨和青铜器,这里曾是下列哪个朝代的都城 ( )

A.夏朝

B.商朝

C.西周

D.东周

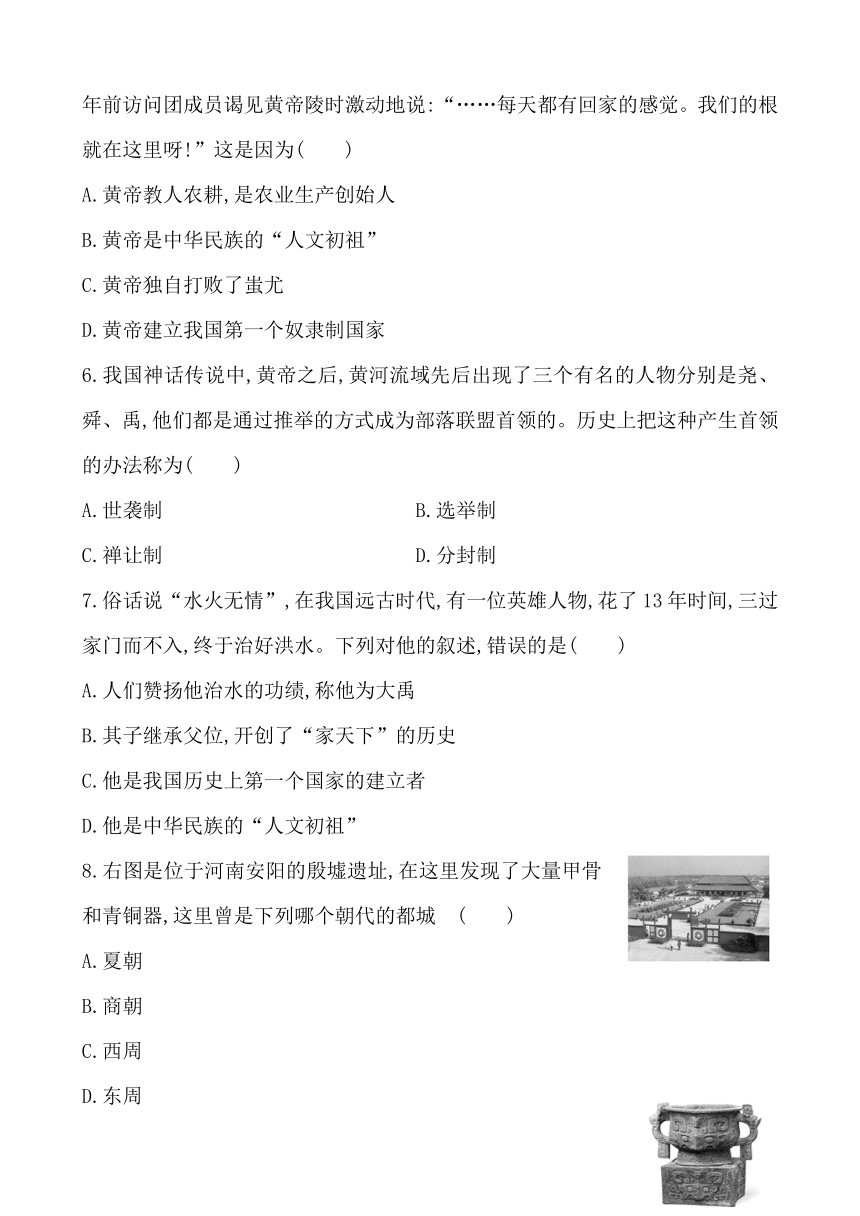

9.历史文物是历史研究的第一手资料。根据1976年在陕西省临潼出土的铸有武王伐纣铭文的青铜利簋(如右图),历史学家解决了( )

A.夏朝建立的准确时间

B.周灭商的准确时间

C.盘庚迁殷的准确时间

D.西周灭亡的准确时间

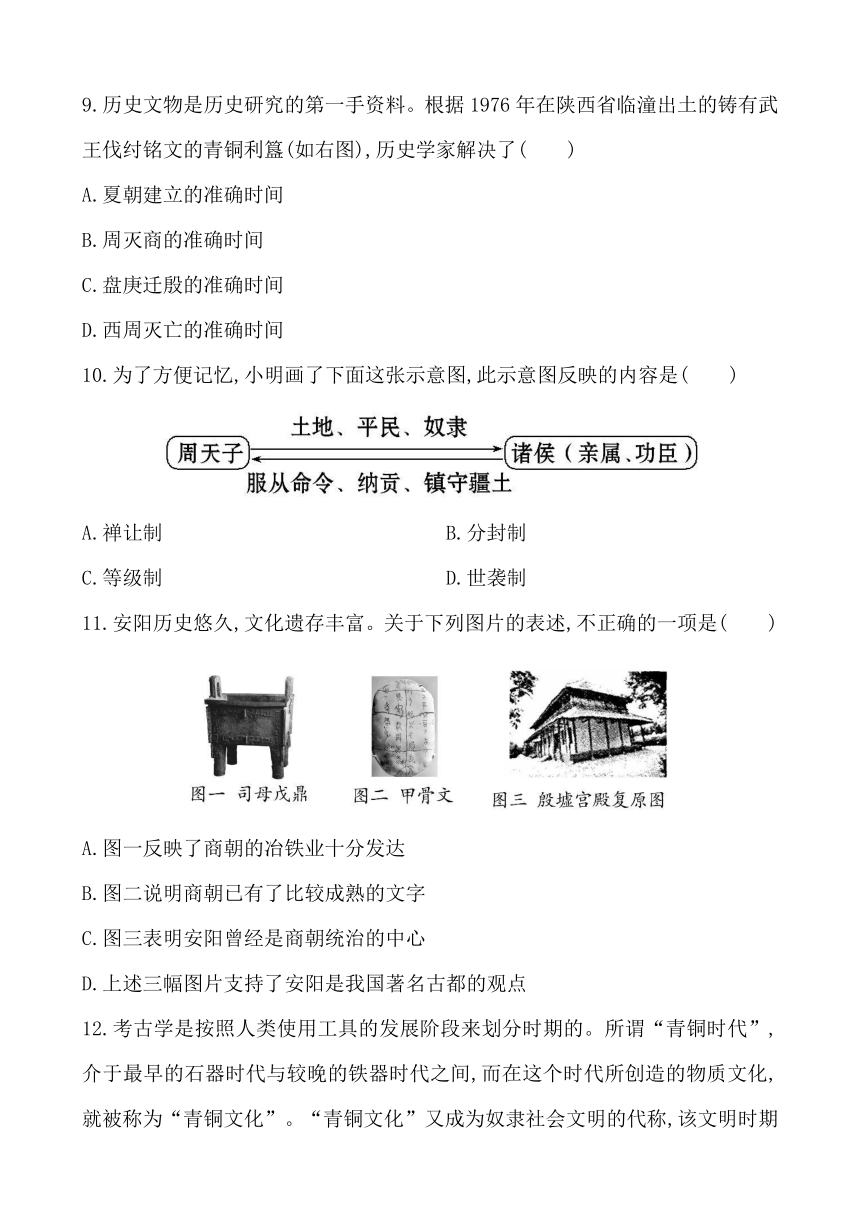

10.为了方便记忆,小明画了下面这张示意图,此示意图反映的内容是( )

A.禅让制 B.分封制

C.等级制 D.世袭制

11.安阳历史悠久,文化遗存丰富。关于下列图片的表述,不正确的一项是( )

A.图一反映了商朝的冶铁业十分发达

B.图二说明商朝已有了比较成熟的文字

C.图三表明安阳曾经是商朝统治的中心

D.上述三幅图片支持了安阳是我国著名古都的观点

12.考古学是按照人类使用工具的发展阶段来划分时期的。所谓“青铜时代”,介于最早的石器时代与较晚的铁器时代之间,而在这个时代所创造的物质文化,就被称为“青铜文化”。“青铜文化”又成为奴隶社会文明的代称,该文明时期是指( )

A.传说中的尧舜禹时期

B.夏商西周时期

C.商、西周、东周时期

D.西周、春秋战国时期

13.“管仲相桓公,霸诸侯,一匡(挽救)天下。”齐桓公首先称霸有诸多原因,最重要的原因在于( )

A.以“尊王攘夷”为号召

B.周天子派人参加会盟

C.齐桓公本人的威信和能力

D.管仲的改革壮大了力量

14.春秋战国时期,土地的使用效率和农作物产量显著提高。这种变化的主要原因是( )

①磨制石器取代打制石器

②青铜工具的发明和应用

③牛耕技术的普及

④铁制农具的出现和推广

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

15.《史记》记载,“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”(商鞅在秦国为相十年,宗室贵戚大多怨恨他)。这主要是因为商鞅变法哪一内容造成的( )

A.国家承认土地私有

B.允许土地自由买卖

C.根据军功大小授予爵位和田宅

D.建立县制

16.后人写诗“始知李太守,伯禹亦不如”,赞扬李冰的功劳胜过大禹治水,这是因为李冰父子( )

A.发明了望、闻、问、切“四诊法”

B.修筑了都江堰,造福于民

C.发明了铁农具和牛耕

D.进行了变法,推动了历史前进

17.在湖南汨罗县一座山上的祠堂里,悬挂着一副对联:“哀怨托《离骚》,生面别开诗赋祖。孤忠报楚国,余风波及汉湘人。”它颂扬的是( )

A.管仲 B.屈原 C.勾践 D.大禹

18.下面是几位同学关于孔子的讨论,你认为不正确的是

( )

A.甲说:他是儒家学派的创始人

B.乙说:他提出了“仁”的学说

C.丙说:他是教育家,对教育贡献很大

D.丁说:他主张“民为贵”“君为轻”

19.“思想文化是一定现实的反映。”“百家争鸣”学术局面反映的社会现实是

( )

A.孔子“有教无类”,使社会上有学问的人增多

B.夏桀暴政,人民怨声四起

C.西周灭掉商朝,实行分封制

D.春秋战国时期社会急剧变化

20.初三某班班委会因为班上纪律混乱,准备制定严格的班规来约束同学们的行为,他们的主张和战国时期百家争鸣中哪一学派主张相似

( )

A.儒家 B.法家 C.道家 D.墨家

二、非选择题(本大题共4小题,第21题11分,第22题15分,第23题11分,第24题13分,共50分)

21.历史是人类社会的发展过程。中国几千年的文明历史绚丽多彩,让我们一起发现、探寻和感受吧。结合所学知识,回答问题。

探究一 【发现历史】

下面是七年级(5)班同学收集的三组图片和材料:

第一组 第二组

第三组

春秋战国时期……作为一种新的生产力因素,为开发山林,扩大耕地,发展水利交通等创造了有利条件。可以说它们的出现,是一次农业生产工具和动力的革命。

探究二 【整理历史】

(1)第一组中的远古人类在生产活动中主要使用了什么劳动工具 (2分)

(2)要探寻和了解我国原始居民的农耕生活情况,可以选第 组(只填序号)。(2分)

(3)请你指出第三组中“它们的出现”具体是指什么。(2分)

(4)为了发展水利,是谁在岷江上兴修了什么水利工程 (2分)

探究三 【学习历史】

(5)你发现可以通过哪些途径来了解历史、学习历史 (3分)

22.阅读下列材料,回答问题:

材料一 商朝前期曾几次迁都,一直到商王盘庚迁都到亳,统治才稳定下来。此后,商朝统治区域不断扩展,成为当时世界上的大国。

材料二 平王立,东迁……辟(避)戎寇,平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯(诸侯)。

(1)材料一中有一处错误,请指出并改正。(2分)

错误: ;

改正: 。

(2)依据材料一说出商王迁都对商朝的发展有什么影响。迁都是件大事,商王认为应当用文字记录下来,你认为商王当时用什么文字记录这件事 (5分)

(3)材料二中,平王把都城迁到了哪里 指出材料二中反映平王东迁后的政治局势的句子。(4分)

(4)材料二中“诸侯强并弱”的目的是什么 齐、晋“始大”的共同原因是什么?

23.春秋战国时期被称为我国古代历史上的“大变革时代”。请回答:

(1)在历史学习中,通过对历史现象之间联系的思考,可以帮助我们更准确、清晰地认识历史,发现历史发展的内在规律。请将下面示意图中的空格补充完整:(2分)

A: ___B: ___C: ___D: ___

材料一 商鞅舌战守旧群臣

(2)材料一中,商鞅舌战对象代表的是哪个阶级 (1分)

(3)你认为,商鞅变法中哪条内容最能损害这些“守旧群臣”的利益 (2分)

材料二 旧贵族由于既得利益受到损害,他们与太子串通一气,诽谤商鞅。……他被诬陷“谋反”,惨遭“车裂”。他虽然不幸,但新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。

(4)材料二中的哪句话说明这次变法取得了成功 结合所学知识,你认为这次变法成功的主要原因是什么 (4分)

(5)通过学习商鞅变法,结合当今改革开放,你认为商鞅变法对我们有什么启示 (2分)

24.识读下列图片:

请回答:

(1)你知道图一所示人物是谁吗 (1分)请你用一句话概括他的思想的历史地位。(2分)

(2)请你写出图二、三、四所示人物的名字及其所代表的思想学派。(6分)

(3)有人说:“一定时期的文化,是一定时期的政治、经济的反映。”你认为战国时期百家争鸣局面出现的原因是什么 (2分)

(4)试举一例表现诸子百家的思想对当今社会的借鉴意义。(2分)

答案解析

1.【解析】选B。本题考查学生的知识运用能力。我国境内已知的最早人类是云南的元谋人,距今约170万年,故选B。

2.【解析】选B。本题考查学生的理解能力。A“北京人头骨化石”是我国的远古人类化石。C是远古传说。D是研究奴隶社会的资料。半坡、河姆渡是我国原始农耕生活的代表,故选B。

3.【解析】选D。本题考查学生的知识辨析能力。河姆渡原始居民种植水稻、居住干栏式房屋,人面鱼纹陶盆与半坡原始居民有关,司母戊鼎是商朝铸造的青铜器,故选D。

4.【解析】选A。本题考查学生的分析判断能力。从题干中的“黄帝部落联合炎帝部落与蚩尤部落进行了一次大战”,可以判断这场战役是涿鹿之战。

5.【解析】选B。本题考查学生的理解辨析能力。本题的关键信息是“黄帝陵”,黄帝、炎帝被后人尊奉为华夏族的祖先,后人认为黄帝是中华文明的创始者,称他是“人文初祖”。A与炎帝有关,炎帝与黄帝联合打败蚩尤,C错误,D与禹有关。故选B。

6.【解析】选C。本题考查学生的识记理解能力。在原始社会末期,公共推举、首领让贤选举部落联盟首领的办法称为禅让制。舜、禹就是通过禅让成为部落联盟首领的。

7.【解析】选D。本题考查学生的知识辨析能力。由题干描述,可知他是禹。禹因治水有功,被人们尊称为大禹,他建立了我国历史上第一个国家——夏朝,其子继承父位,“公天下”变为“家天下”。被尊奉为“人文初祖”的是黄帝。

8.【解析】选B。本题考查学生的识记能力。商朝多次迁都,商王盘庚把都城迁到殷(今河南安阳西北),因此,商朝又叫殷朝。商朝灭亡后,殷商的都城逐渐成了废墟,后人称之为殷墟。

9.【解析】选B。本题考查学生的知识运用能力。解答本题的关键信息是“武王伐纣”,约公元前1046年,武王在牧野大败商纣王后不久,灭商建周。故B符合题意。

10.【解析】选B。本题考查学生的知识运用能力。由示意图中的“周天子”“诸侯”可以判断选B。西周建立后,实行以周王室为中心的分封制度,将王族、功臣及旧贵族的后代,分封到各地做诸侯,建立诸侯国。

11.【解析】选A。本题考查学生的识图、分析能力。安阳在商朝时称作殷,商王盘庚曾迁都到殷。殷墟出土的司母戊鼎反映了商朝青铜铸造业的精湛工艺。甲骨文出土于殷墟,说明商朝已有了比较成熟的文字。所以B、C、D的解读都是正确的。

12.【解析】选B。本题考查学生的识记能力。青铜工艺是商、周文明的重要标志,人们称夏、商、周时期为青铜时代。

13.【解析】选D。本题考查学生的理解能力。以“尊王攘夷”为号召是齐桓公称霸的策略,周天子派人参加会盟确立了齐桓公的霸主地位,齐桓公任用管仲,积极改革,发展生产,增强了齐国的国力,才是齐桓公称霸的重要原因。

14.【解析】选D。本题考查学生的识记能力。铁农具和牛耕的推广,使得大量开垦荒地和精耕细作成为可能,也为兴修水利创造了条件,农作物产量大大提高。

15.【解析】选C。本题考查学生的知识运用能力。商鞅变法中规定:根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的贵族特权,因此,出现题中史料中的记载。

16.【解析】选B。本题考查学生对战国时期历史人物李冰事迹的了解和辨析问题能力。题中A是名医扁鹊的成就;C是劳动人民集体智慧的成果;D是战国时期商鞅变法的影响。A、C、D均与李冰无关,李冰做秦国蜀郡太守时修筑的都江堰,解除了岷江水患,灌溉了大片良田,造福于民。

17.【解析】选B。本题考查学生的阅读辨析能力。题干中的关键信息是“《离骚》”“孤忠报楚国”,可知是战国时期楚国爱国诗人屈原,其代表作是《离骚》。

18.【解析】选D。本题考查学生对孔子事迹的了解和分析能力。“民为贵”“君为轻”是战国时期思想家孟子的政治主张,故选D。

19.【解析】选D。本题考查学生的理解能力。战国时期,社会急剧变化,许多思想家对此提出不同的看法,纷纷著书立说,宣传自己的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

20.【解析】选B。本题考查学生运用知识的能力。儒家主张“仁政”治国;法家主张“法治”;道家主张顺其自然、无为而治;墨家主张人们互爱互利,反对不义战争。从题干中“制定严格的班规”推知与法家思想相似,故选B。

21.【解析】本题考查学生的综合归纳能力。旨在培养学生探究学习历史的方法。北京人和山顶洞人主要使用打制的石器,河姆渡人、半坡人过着氏族生活,他们开始了原始农耕生活。春秋战国时期,生产力获得较大的发展,生产力发展的具体表现是铁农具和牛耕的使用、推广以及以都江堰为代表的水利工程的修建。据此分析回答第(1)至(4)题。第(5)题属于开放性试题,对于历史可以通过参观历史遗址、访问历史学者、阅读史籍、网上查询等来了解学习历史。

答案:(1)打制石器。

(2)二。

(3)铁农具和牛耕的使用。

(4)李冰父子。都江堰。

(5)参观历史遗址;访问历史学者;阅读史籍;网上查询等。(写出两个要点即可)

22.【解析】本题考查学生阅读史料、提取信息的能力。商王盘庚把都城迁到殷,记录商王活动的文字是甲骨文。平王迁都到洛邑,第(2)(3)题的其余问题依据材料一、二归纳总结。第(4)题考查学生的识记和理解问题的能力。“诸侯强并弱”的目的考查点是春秋争霸的目的,齐、晋“始大”的共同原因考查的知识点是齐桓公、晋文公称霸的共同原因,链接所学知识回答即可。

答案:(1)错误:亳;改正:殷。

(2)商王盘庚迁都后统治才稳定下来,此后,商朝统治区域不断扩展,成为当时世界上的大国。甲骨文。

(3)洛邑。周室衰微,诸侯强并弱。

(4)争夺土地、人口和支配别国的权力。通过改革,发展国力。

23.【解析】本题考查学生对史料的分析及对基础知识的灵活运用能力。解答第(1)题的关键在于能够明确社会大变革发生的根本原因是生产力的发展,由于铁农具与牛耕的出现,提高了生产效率,使“公田”变为“私田”成为可能,从而奴隶社会开始瓦解,封建地主阶级登上历史舞台,他们要求获得政治上的权利,并废除贵族特权,各国争相变法,其中秦国的商鞅变法最彻底,各国经过变法确立了封建制度。第(2)题提取关键信息“守旧群臣”,结合所学知识可知:商鞅代表新兴地主阶级利益,相对于地主阶级,“守旧群臣”应该为奴隶主贵族;第(3)题结合商鞅变法的具体内容,直接回答即可;第(4)题正确理解史料中语句的含义,关键点在于商鞅变法使秦的国势日趋强盛。成功的原因有很多,如秦孝公的支持、商鞅本人开拓进取的精神、顺应了历史潮流,分析种种原因,得出最重要的原因为商鞅变法顺应了历史发展的趋势;第(5)题为开放性试题,结合改革开放政策作答即可。

答案:(1)A:都江堰 B:地主 C:商鞅 D:封建

(2)奴隶主贵族(阶级)。

(3)内容:奖励耕战。

(4)“新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛”。战国时期是我国奴隶社会逐步崩溃和封建社会开始形成的时期,商鞅在这样的历史背景下进行变法,顺应了历史发展的趋势,这是商鞅变法成功的重要因素。

(5)启示:改革是推动社会进步的动力,只有改革,国家才能富强。我们要像商鞅那样,顺应历史潮流,勇于改革,敢于创新。

24.【解析】本题考查学生的识图能力。图一是孔子,图二是孟子,图三是墨子,图四是韩非。结合所学知识,即可回答第(1)(2)(3)题。第(4)题为开放性题目,注意选取能对社会建设、人生有借鉴意义的主张,言之有理即可。

答案:(1)孔子。孔子的思想在中国和世界思想史上享有重要地位。

(2)图二:孟子,儒家。图三:墨子,墨家。图四:韩非,法家。

(3)战国时期,社会急剧变化,许多思想家对此提出不同的看法,纷纷著书立说,宣传自己的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

(4)儒家提出的“仁”的思想,对我们今天建设和谐社会具有借鉴意义。墨家提倡节俭,批判奢侈浪费,在今天仍有借鉴意义。法家主张按照现实需要进行改革,以法治国等,对我们今天的改革开放和依法治国有借鉴意义。(任举一例,言之有理即可)

(60分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.考古发掘的遗址和实物是研究历史的第一手资料的。我国境内目前已知的最早人类是在何处的考古发现的( )

A.北京周口店遗址 B.云南省元谋人遗址

C.浙江省河姆渡遗址 D.陕西省半坡遗址

2.某校七年级历史兴趣小组为了探究我国的原始农耕生活,收集了如下资料,其中最有价值的是( )

A.《北京人头骨化石失踪之谜》

B.《半坡和河姆渡遗存的房屋结构比较》

C.《“炎黄战蚩尤”传说的考证》

D.《夏商周农业发展概况》

3.在下列图片中,反映长江流域河姆渡原始居民文化特征的是( )

A.①② B.③④ C.②③ D.①③

4.在我国古老传说中,黄帝部落联合炎帝部落与蚩尤部落进行了一次大战,蚩尤虽“请风伯、雨师纵大风雨”来帮他作战,结果还是被打败。该大战是( )

A.涿鹿之战 B.城濮之战

C.牧野之战 D.巨鹿之战

5.2013年2月底,国民党荣誉主席连战二次访问大陆,两岸关系更清澈安心。八年前访问团成员谒见黄帝陵时激动地说:“……每天都有回家的感觉。我们的根就在这里呀!”这是因为( )

A.黄帝教人农耕,是农业生产创始人

B.黄帝是中华民族的“人文初祖”

C.黄帝独自打败了蚩尤

D.黄帝建立我国第一个奴隶制国家

6.我国神话传说中,黄帝之后,黄河流域先后出现了三个有名的人物分别是尧、舜、禹,他们都是通过推举的方式成为部落联盟首领的。历史上把这种产生首领的办法称为( )

A.世袭制 B.选举制

C.禅让制 D.分封制

7.俗话说“水火无情”,在我国远古时代,有一位英雄人物,花了13年时间,三过家门而不入,终于治好洪水。下列对他的叙述,错误的是( )

A.人们赞扬他治水的功绩,称他为大禹

B.其子继承父位,开创了“家天下”的历史

C.他是我国历史上第一个国家的建立者

D.他是中华民族的“人文初祖”

8.右图是位于河南安阳的殷墟遗址,在这里发现了大量甲骨和青铜器,这里曾是下列哪个朝代的都城 ( )

A.夏朝

B.商朝

C.西周

D.东周

9.历史文物是历史研究的第一手资料。根据1976年在陕西省临潼出土的铸有武王伐纣铭文的青铜利簋(如右图),历史学家解决了( )

A.夏朝建立的准确时间

B.周灭商的准确时间

C.盘庚迁殷的准确时间

D.西周灭亡的准确时间

10.为了方便记忆,小明画了下面这张示意图,此示意图反映的内容是( )

A.禅让制 B.分封制

C.等级制 D.世袭制

11.安阳历史悠久,文化遗存丰富。关于下列图片的表述,不正确的一项是( )

A.图一反映了商朝的冶铁业十分发达

B.图二说明商朝已有了比较成熟的文字

C.图三表明安阳曾经是商朝统治的中心

D.上述三幅图片支持了安阳是我国著名古都的观点

12.考古学是按照人类使用工具的发展阶段来划分时期的。所谓“青铜时代”,介于最早的石器时代与较晚的铁器时代之间,而在这个时代所创造的物质文化,就被称为“青铜文化”。“青铜文化”又成为奴隶社会文明的代称,该文明时期是指( )

A.传说中的尧舜禹时期

B.夏商西周时期

C.商、西周、东周时期

D.西周、春秋战国时期

13.“管仲相桓公,霸诸侯,一匡(挽救)天下。”齐桓公首先称霸有诸多原因,最重要的原因在于( )

A.以“尊王攘夷”为号召

B.周天子派人参加会盟

C.齐桓公本人的威信和能力

D.管仲的改革壮大了力量

14.春秋战国时期,土地的使用效率和农作物产量显著提高。这种变化的主要原因是( )

①磨制石器取代打制石器

②青铜工具的发明和应用

③牛耕技术的普及

④铁制农具的出现和推广

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

15.《史记》记载,“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”(商鞅在秦国为相十年,宗室贵戚大多怨恨他)。这主要是因为商鞅变法哪一内容造成的( )

A.国家承认土地私有

B.允许土地自由买卖

C.根据军功大小授予爵位和田宅

D.建立县制

16.后人写诗“始知李太守,伯禹亦不如”,赞扬李冰的功劳胜过大禹治水,这是因为李冰父子( )

A.发明了望、闻、问、切“四诊法”

B.修筑了都江堰,造福于民

C.发明了铁农具和牛耕

D.进行了变法,推动了历史前进

17.在湖南汨罗县一座山上的祠堂里,悬挂着一副对联:“哀怨托《离骚》,生面别开诗赋祖。孤忠报楚国,余风波及汉湘人。”它颂扬的是( )

A.管仲 B.屈原 C.勾践 D.大禹

18.下面是几位同学关于孔子的讨论,你认为不正确的是

( )

A.甲说:他是儒家学派的创始人

B.乙说:他提出了“仁”的学说

C.丙说:他是教育家,对教育贡献很大

D.丁说:他主张“民为贵”“君为轻”

19.“思想文化是一定现实的反映。”“百家争鸣”学术局面反映的社会现实是

( )

A.孔子“有教无类”,使社会上有学问的人增多

B.夏桀暴政,人民怨声四起

C.西周灭掉商朝,实行分封制

D.春秋战国时期社会急剧变化

20.初三某班班委会因为班上纪律混乱,准备制定严格的班规来约束同学们的行为,他们的主张和战国时期百家争鸣中哪一学派主张相似

( )

A.儒家 B.法家 C.道家 D.墨家

二、非选择题(本大题共4小题,第21题11分,第22题15分,第23题11分,第24题13分,共50分)

21.历史是人类社会的发展过程。中国几千年的文明历史绚丽多彩,让我们一起发现、探寻和感受吧。结合所学知识,回答问题。

探究一 【发现历史】

下面是七年级(5)班同学收集的三组图片和材料:

第一组 第二组

第三组

春秋战国时期……作为一种新的生产力因素,为开发山林,扩大耕地,发展水利交通等创造了有利条件。可以说它们的出现,是一次农业生产工具和动力的革命。

探究二 【整理历史】

(1)第一组中的远古人类在生产活动中主要使用了什么劳动工具 (2分)

(2)要探寻和了解我国原始居民的农耕生活情况,可以选第 组(只填序号)。(2分)

(3)请你指出第三组中“它们的出现”具体是指什么。(2分)

(4)为了发展水利,是谁在岷江上兴修了什么水利工程 (2分)

探究三 【学习历史】

(5)你发现可以通过哪些途径来了解历史、学习历史 (3分)

22.阅读下列材料,回答问题:

材料一 商朝前期曾几次迁都,一直到商王盘庚迁都到亳,统治才稳定下来。此后,商朝统治区域不断扩展,成为当时世界上的大国。

材料二 平王立,东迁……辟(避)戎寇,平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯(诸侯)。

(1)材料一中有一处错误,请指出并改正。(2分)

错误: ;

改正: 。

(2)依据材料一说出商王迁都对商朝的发展有什么影响。迁都是件大事,商王认为应当用文字记录下来,你认为商王当时用什么文字记录这件事 (5分)

(3)材料二中,平王把都城迁到了哪里 指出材料二中反映平王东迁后的政治局势的句子。(4分)

(4)材料二中“诸侯强并弱”的目的是什么 齐、晋“始大”的共同原因是什么?

23.春秋战国时期被称为我国古代历史上的“大变革时代”。请回答:

(1)在历史学习中,通过对历史现象之间联系的思考,可以帮助我们更准确、清晰地认识历史,发现历史发展的内在规律。请将下面示意图中的空格补充完整:(2分)

A: ___B: ___C: ___D: ___

材料一 商鞅舌战守旧群臣

(2)材料一中,商鞅舌战对象代表的是哪个阶级 (1分)

(3)你认为,商鞅变法中哪条内容最能损害这些“守旧群臣”的利益 (2分)

材料二 旧贵族由于既得利益受到损害,他们与太子串通一气,诽谤商鞅。……他被诬陷“谋反”,惨遭“车裂”。他虽然不幸,但新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。

(4)材料二中的哪句话说明这次变法取得了成功 结合所学知识,你认为这次变法成功的主要原因是什么 (4分)

(5)通过学习商鞅变法,结合当今改革开放,你认为商鞅变法对我们有什么启示 (2分)

24.识读下列图片:

请回答:

(1)你知道图一所示人物是谁吗 (1分)请你用一句话概括他的思想的历史地位。(2分)

(2)请你写出图二、三、四所示人物的名字及其所代表的思想学派。(6分)

(3)有人说:“一定时期的文化,是一定时期的政治、经济的反映。”你认为战国时期百家争鸣局面出现的原因是什么 (2分)

(4)试举一例表现诸子百家的思想对当今社会的借鉴意义。(2分)

答案解析

1.【解析】选B。本题考查学生的知识运用能力。我国境内已知的最早人类是云南的元谋人,距今约170万年,故选B。

2.【解析】选B。本题考查学生的理解能力。A“北京人头骨化石”是我国的远古人类化石。C是远古传说。D是研究奴隶社会的资料。半坡、河姆渡是我国原始农耕生活的代表,故选B。

3.【解析】选D。本题考查学生的知识辨析能力。河姆渡原始居民种植水稻、居住干栏式房屋,人面鱼纹陶盆与半坡原始居民有关,司母戊鼎是商朝铸造的青铜器,故选D。

4.【解析】选A。本题考查学生的分析判断能力。从题干中的“黄帝部落联合炎帝部落与蚩尤部落进行了一次大战”,可以判断这场战役是涿鹿之战。

5.【解析】选B。本题考查学生的理解辨析能力。本题的关键信息是“黄帝陵”,黄帝、炎帝被后人尊奉为华夏族的祖先,后人认为黄帝是中华文明的创始者,称他是“人文初祖”。A与炎帝有关,炎帝与黄帝联合打败蚩尤,C错误,D与禹有关。故选B。

6.【解析】选C。本题考查学生的识记理解能力。在原始社会末期,公共推举、首领让贤选举部落联盟首领的办法称为禅让制。舜、禹就是通过禅让成为部落联盟首领的。

7.【解析】选D。本题考查学生的知识辨析能力。由题干描述,可知他是禹。禹因治水有功,被人们尊称为大禹,他建立了我国历史上第一个国家——夏朝,其子继承父位,“公天下”变为“家天下”。被尊奉为“人文初祖”的是黄帝。

8.【解析】选B。本题考查学生的识记能力。商朝多次迁都,商王盘庚把都城迁到殷(今河南安阳西北),因此,商朝又叫殷朝。商朝灭亡后,殷商的都城逐渐成了废墟,后人称之为殷墟。

9.【解析】选B。本题考查学生的知识运用能力。解答本题的关键信息是“武王伐纣”,约公元前1046年,武王在牧野大败商纣王后不久,灭商建周。故B符合题意。

10.【解析】选B。本题考查学生的知识运用能力。由示意图中的“周天子”“诸侯”可以判断选B。西周建立后,实行以周王室为中心的分封制度,将王族、功臣及旧贵族的后代,分封到各地做诸侯,建立诸侯国。

11.【解析】选A。本题考查学生的识图、分析能力。安阳在商朝时称作殷,商王盘庚曾迁都到殷。殷墟出土的司母戊鼎反映了商朝青铜铸造业的精湛工艺。甲骨文出土于殷墟,说明商朝已有了比较成熟的文字。所以B、C、D的解读都是正确的。

12.【解析】选B。本题考查学生的识记能力。青铜工艺是商、周文明的重要标志,人们称夏、商、周时期为青铜时代。

13.【解析】选D。本题考查学生的理解能力。以“尊王攘夷”为号召是齐桓公称霸的策略,周天子派人参加会盟确立了齐桓公的霸主地位,齐桓公任用管仲,积极改革,发展生产,增强了齐国的国力,才是齐桓公称霸的重要原因。

14.【解析】选D。本题考查学生的识记能力。铁农具和牛耕的推广,使得大量开垦荒地和精耕细作成为可能,也为兴修水利创造了条件,农作物产量大大提高。

15.【解析】选C。本题考查学生的知识运用能力。商鞅变法中规定:根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的贵族特权,因此,出现题中史料中的记载。

16.【解析】选B。本题考查学生对战国时期历史人物李冰事迹的了解和辨析问题能力。题中A是名医扁鹊的成就;C是劳动人民集体智慧的成果;D是战国时期商鞅变法的影响。A、C、D均与李冰无关,李冰做秦国蜀郡太守时修筑的都江堰,解除了岷江水患,灌溉了大片良田,造福于民。

17.【解析】选B。本题考查学生的阅读辨析能力。题干中的关键信息是“《离骚》”“孤忠报楚国”,可知是战国时期楚国爱国诗人屈原,其代表作是《离骚》。

18.【解析】选D。本题考查学生对孔子事迹的了解和分析能力。“民为贵”“君为轻”是战国时期思想家孟子的政治主张,故选D。

19.【解析】选D。本题考查学生的理解能力。战国时期,社会急剧变化,许多思想家对此提出不同的看法,纷纷著书立说,宣传自己的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

20.【解析】选B。本题考查学生运用知识的能力。儒家主张“仁政”治国;法家主张“法治”;道家主张顺其自然、无为而治;墨家主张人们互爱互利,反对不义战争。从题干中“制定严格的班规”推知与法家思想相似,故选B。

21.【解析】本题考查学生的综合归纳能力。旨在培养学生探究学习历史的方法。北京人和山顶洞人主要使用打制的石器,河姆渡人、半坡人过着氏族生活,他们开始了原始农耕生活。春秋战国时期,生产力获得较大的发展,生产力发展的具体表现是铁农具和牛耕的使用、推广以及以都江堰为代表的水利工程的修建。据此分析回答第(1)至(4)题。第(5)题属于开放性试题,对于历史可以通过参观历史遗址、访问历史学者、阅读史籍、网上查询等来了解学习历史。

答案:(1)打制石器。

(2)二。

(3)铁农具和牛耕的使用。

(4)李冰父子。都江堰。

(5)参观历史遗址;访问历史学者;阅读史籍;网上查询等。(写出两个要点即可)

22.【解析】本题考查学生阅读史料、提取信息的能力。商王盘庚把都城迁到殷,记录商王活动的文字是甲骨文。平王迁都到洛邑,第(2)(3)题的其余问题依据材料一、二归纳总结。第(4)题考查学生的识记和理解问题的能力。“诸侯强并弱”的目的考查点是春秋争霸的目的,齐、晋“始大”的共同原因考查的知识点是齐桓公、晋文公称霸的共同原因,链接所学知识回答即可。

答案:(1)错误:亳;改正:殷。

(2)商王盘庚迁都后统治才稳定下来,此后,商朝统治区域不断扩展,成为当时世界上的大国。甲骨文。

(3)洛邑。周室衰微,诸侯强并弱。

(4)争夺土地、人口和支配别国的权力。通过改革,发展国力。

23.【解析】本题考查学生对史料的分析及对基础知识的灵活运用能力。解答第(1)题的关键在于能够明确社会大变革发生的根本原因是生产力的发展,由于铁农具与牛耕的出现,提高了生产效率,使“公田”变为“私田”成为可能,从而奴隶社会开始瓦解,封建地主阶级登上历史舞台,他们要求获得政治上的权利,并废除贵族特权,各国争相变法,其中秦国的商鞅变法最彻底,各国经过变法确立了封建制度。第(2)题提取关键信息“守旧群臣”,结合所学知识可知:商鞅代表新兴地主阶级利益,相对于地主阶级,“守旧群臣”应该为奴隶主贵族;第(3)题结合商鞅变法的具体内容,直接回答即可;第(4)题正确理解史料中语句的含义,关键点在于商鞅变法使秦的国势日趋强盛。成功的原因有很多,如秦孝公的支持、商鞅本人开拓进取的精神、顺应了历史潮流,分析种种原因,得出最重要的原因为商鞅变法顺应了历史发展的趋势;第(5)题为开放性试题,结合改革开放政策作答即可。

答案:(1)A:都江堰 B:地主 C:商鞅 D:封建

(2)奴隶主贵族(阶级)。

(3)内容:奖励耕战。

(4)“新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛”。战国时期是我国奴隶社会逐步崩溃和封建社会开始形成的时期,商鞅在这样的历史背景下进行变法,顺应了历史发展的趋势,这是商鞅变法成功的重要因素。

(5)启示:改革是推动社会进步的动力,只有改革,国家才能富强。我们要像商鞅那样,顺应历史潮流,勇于改革,敢于创新。

24.【解析】本题考查学生的识图能力。图一是孔子,图二是孟子,图三是墨子,图四是韩非。结合所学知识,即可回答第(1)(2)(3)题。第(4)题为开放性题目,注意选取能对社会建设、人生有借鉴意义的主张,言之有理即可。

答案:(1)孔子。孔子的思想在中国和世界思想史上享有重要地位。

(2)图二:孟子,儒家。图三:墨子,墨家。图四:韩非,法家。

(3)战国时期,社会急剧变化,许多思想家对此提出不同的看法,纷纷著书立说,宣传自己的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

(4)儒家提出的“仁”的思想,对我们今天建设和谐社会具有借鉴意义。墨家提倡节俭,批判奢侈浪费,在今天仍有借鉴意义。法家主张按照现实需要进行改革,以法治国等,对我们今天的改革开放和依法治国有借鉴意义。(任举一例,言之有理即可)

同课章节目录