第24课《唐诗三首》之《茅屋为秋风所破歌》课件

文档属性

| 名称 | 第24课《唐诗三首》之《茅屋为秋风所破歌》课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 86.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-21 20:01:23 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

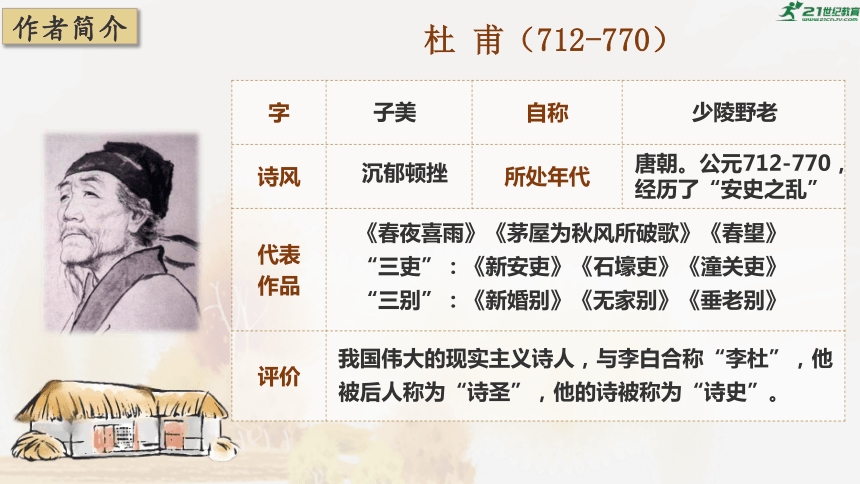

杜 甫(712-770)

字 自称

诗风 所处年代

代表作品 评价 子美

沉郁顿挫

少陵野老

唐朝。公元712-770,经历了“安史之乱”

《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》《春望》

“三吏”:《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》

“三别”:《新婚别》《无家别》《垂老别》

我国伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”,他被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

作者简介

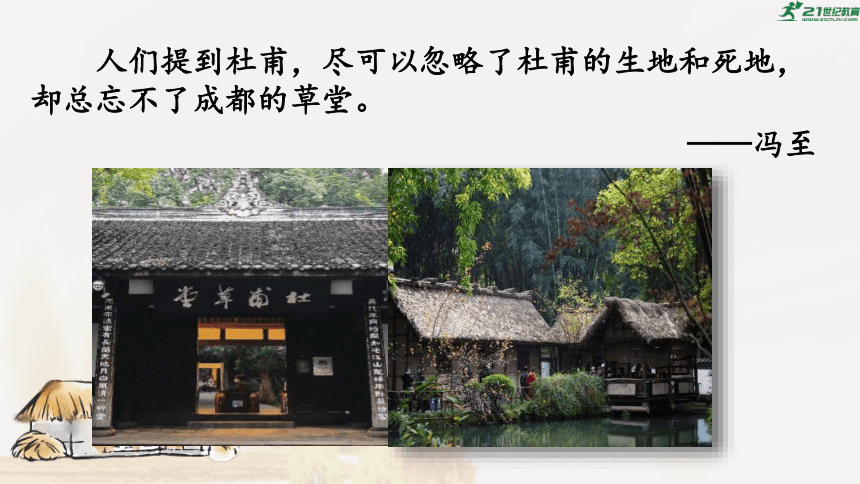

人们提到杜甫,尽可以忽略了杜甫的生地和死地,却总忘不了成都的草堂。

——冯至

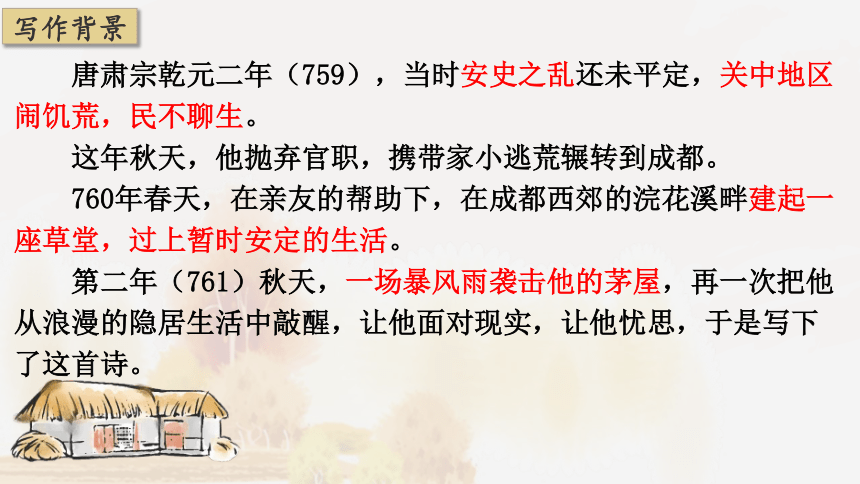

写作背景

唐肃宗乾元二年(759),当时安史之乱还未平定,关中地区闹饥荒,民不聊生。

这年秋天,他抛弃官职,携带家小逃荒辗转到成都。

760年春天,在亲友的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔建起一座草堂,过上暂时安定的生活。

第二年(761)秋天,一场暴风雨袭击他的茅屋,再一次把他从浪漫的隐居生活中敲醒,让他面对现实,让他忧思,于是写下了这首诗。

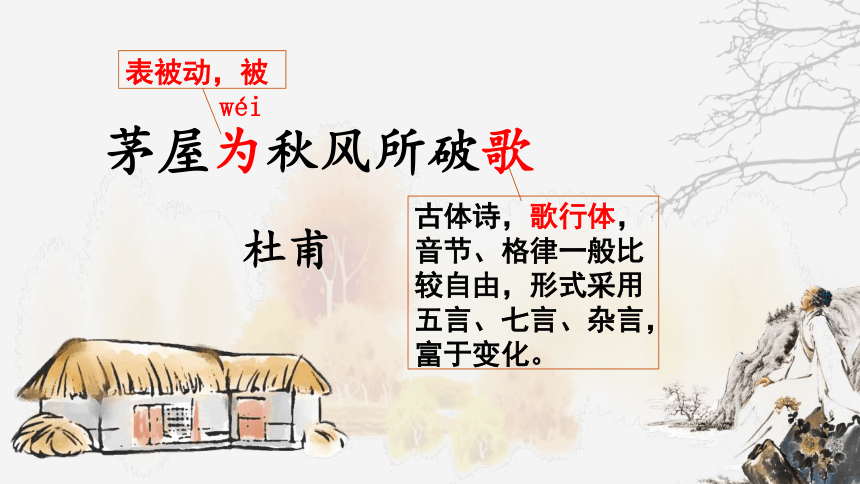

杜甫

茅屋为秋风所破歌

wéi

古体诗,歌行体,音节、格律一般比较自由,形式采用五言、七言、杂言,富于变化。

表被动,被

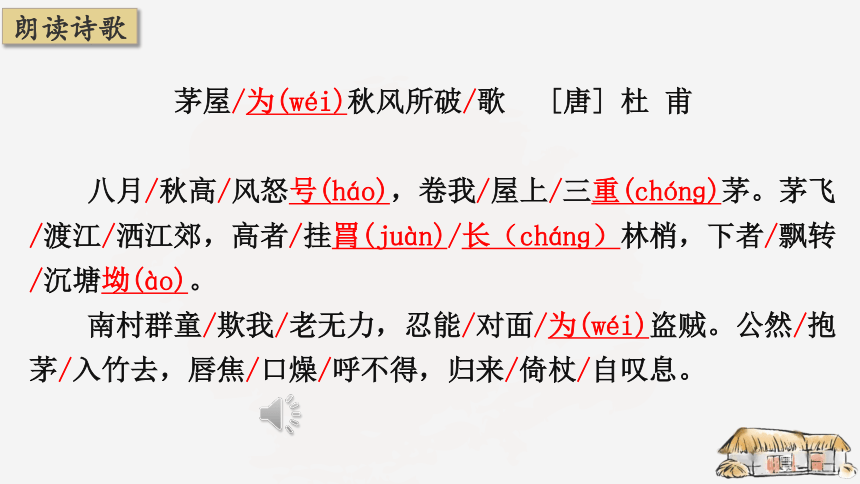

茅屋/为(wéi)秋风所破/歌 [唐] 杜 甫

八月/秋高/风怒号(háo),卷我/屋上/三重(chónɡ)茅。茅飞/渡江/洒江郊,高者/挂罥(juàn)/长(chánɡ)林梢,下者/飘转/沉塘坳(ào)。

南村群童/欺我/老无力,忍能/对面/为(wéi)盗贼。公然/抱茅/入竹去,唇焦/口燥/呼不得,归来/倚杖/自叹息。

朗读诗歌

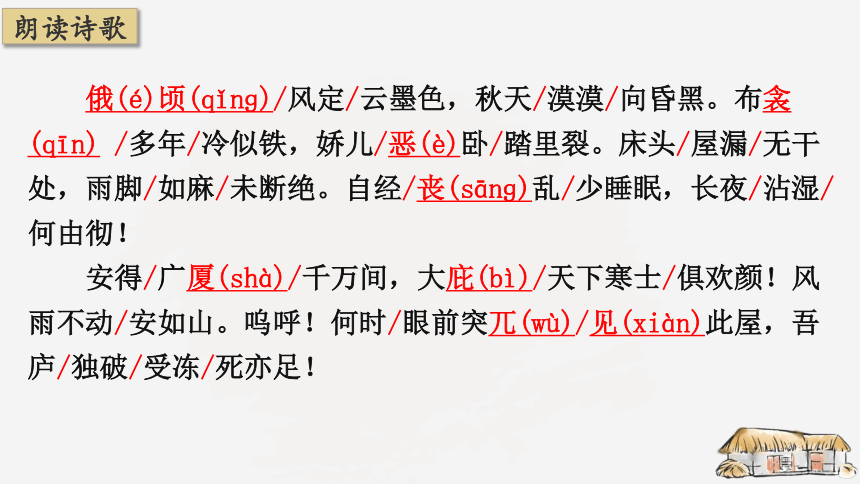

俄(é)顷(qǐnɡ)/风定/云墨色,秋天/漠漠/向昏黑。布衾(qīn) /多年/冷似铁,娇儿/恶(è)卧/踏里裂。床头/屋漏/无干处,雨脚/如麻/未断绝。自经/丧(sānɡ)乱/少睡眠,长夜/沾湿/何由彻!

安得/广厦(shà)/千万间,大庇(bì)/天下寒士/俱欢颜!风雨不动/安如山。呜呼!何时/眼前突兀(wù)/见(xiàn)此屋,吾庐/独破/受冻/死亦足!

朗读诗歌

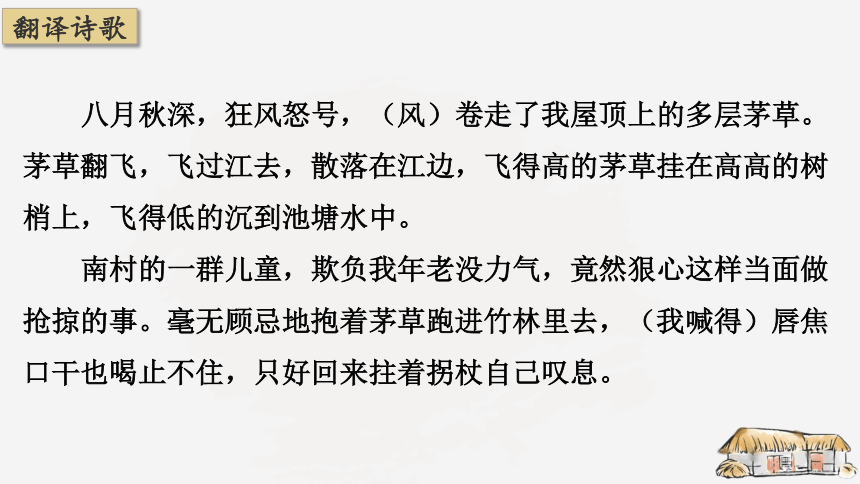

八月秋深,狂风怒号,(风)卷走了我屋顶上的多层茅草。茅草翻飞,飞过江去,散落在江边,飞得高的茅草挂在高高的树梢上,飞得低的沉到池塘水中。

南村的一群儿童,欺负我年老没力气,竟然狠心这样当面做抢掠的事。毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林里去,(我喊得)唇焦口干也喝止不住,只好回来拄着拐杖自己叹息。

翻译诗歌

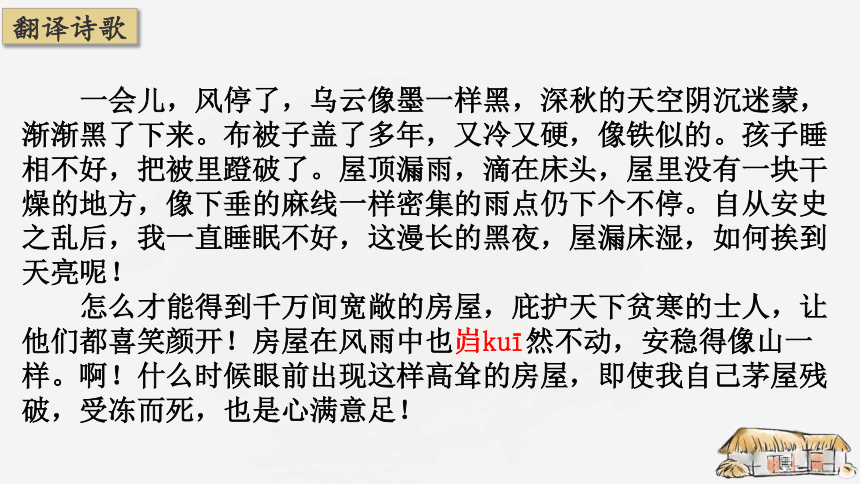

一会儿,风停了,乌云像墨一样黑,深秋的天空阴沉迷蒙,渐渐黑了下来。布被子盖了多年,又冷又硬,像铁似的。孩子睡相不好,把被里蹬破了。屋顶漏雨,滴在床头,屋里没有一块干燥的地方,像下垂的麻线一样密集的雨点仍下个不停。自从安史之乱后,我一直睡眠不好,这漫长的黑夜,屋漏床湿,如何挨到天亮呢!

怎么才能得到千万间宽敞的房屋,庇护天下贫寒的士人,让他们都喜笑颜开!房屋在风雨中也岿kuī然不动,安稳得像山一样。啊!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,即使我自己茅屋残破,受冻而死,也是心满意足!

翻译诗歌

赏析诗歌

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

(拟人、正面描写,风势之大)

(运用一系列动词,刻画了茅草随风飘飞的动态场面,形象表现了秋风破屋的惨状。渲染了凄苦的氛围,衬托出诗人的焦灼和痛惜)

秋风破屋——焦急、痛惜

风怒号

卷

飞

渡

洒

挂罥

飘转沉

赏析诗歌

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

群童抱茅——愤懑、无奈

一叹自身之苦——茅草屋被吹破,接下来日子怎么过。

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人。

三叹战乱给人民造成的痛苦。

叹息

赏析诗歌

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

写了风定云起、天色昏暗、大雨将至的景象,渲染昏暗凄凉的气氛,烘托出诗人黯淡愁惨的心境。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,

雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

比喻,写出被子冰冷坚硬,秋雨的细密连绵,诗人生活状况贫困凄苦。

雨夜湿屋——忧愁、痛苦

赏析诗歌

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

议论、抒情:表现了诗人饱览民生疾苦后推己及人、舍己为人、胸怀天下、忧国忧民的高尚情怀。(直抒胸臆)

盼得广厦——坚定、悲壮

诗歌通过写茅屋被风雨袭击的遭遇,由叙事到议论抒情,表达了诗人忧国忧民、体察人间冷暖的济世情怀,以及博大宽广的胸怀。

诗歌主旨

秋风破屋

群童抢茅

破屋漏雨

焦灼苦痛

无奈同情

忧思痛苦

自己

推己及人

天下寒士

祈求广厦

现实

水到渠成

理想

忧国忧民

板书设计

《说文解字》:“聖从耳者,谓其耳顺。”原来指聪明的人,后来指高智慧和道德的人。

世间对杜甫极为残酷,但他的诗歌中始终跳动着一颗赤诚的仁者之心。兼济天下是他毕生追求,不管是他的留世诗作,还是他的家国情怀,这就是杜甫被称之“诗圣”的原因。

诗圣精神

杜甫一直不是一个人,而是一群人。只要我们还在读杜甫的诗,那“杜甫心”一直生生不息,一起撑起了千年以来中国滚滚向前的“脊梁”。

1.根据提示默写古诗名句。

(1)杜甫《茅屋为秋风所破歌》中,“ , ”两句写狂风停止之后云层变得墨黑,天色马上暗下来,引出下文屋破又遭连夜雨的境况。

(2)杜甫《茅屋为秋风所破歌》一诗中表现诗人崇高理想以及忧国忧民情怀的诗句是: , !

俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑

安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

随堂练习

2.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.这首诗是杜甫因所住茅屋被秋风吹破引发感慨而写下的脍炙人口的不朽诗篇。

B.诗人对南村群童公然抱茅逃进竹林的行为无可奈何,只好拄杖归来,独自叹息。

C.布衾如铁,屋漏床湿,雨脚如麻,长夜难眠,表现出诗人穷困苦痛的生活状况。

D.这首诗最后一节运用叙述、抒情的表达方式,表现了诗人忧国忧民的济世情怀。

D

【解析】最后一节运用的是议论、抒情的表达方式。

3.下列对这首诗的理解和分析,拟人不正确的一项( )

A.“八月秋高风怒号"运用比喻的修辞,写出了秋风声势之盛。

B.“飞”“渡”“洒”等词写出了茅草在狂风中四处乱飞的情景。

C.“云墨色”“向昏黑”预示大雨将至,烘托出诗人暗淡、愁惨的心境。

D.最后一段用议论、抒情的表达方式,抒写诗人广阔无私的胸怀。

A

【解析】运用拟人的修辞

4.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.诗人以秋风卷茅、长夜难眠、群童抢茅、畅想广厦的先后顺序展开。

B.诗中以布衾如铁、屋漏床湿等展现了诗人穷困苦痛的生活状况。

C.“长夜”既指诗人笔下凄风苦雨的秋夜,又指当时动荡不安的时局。

D.“何由彻”与“未断绝”相照应,表现了诗人盼望雨停的迫切心情。

A

【解析】群童抢茅 —> 长夜难眠

5.白居易说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”请你谈谈杜甫这首诗是如何“为时”“为事”而写的

“为时”(为反映社会现实):

“为事”(为体现诗人思想):

反映了当时苦难的处境(黑暗的现实)

体现了诗人忧国忧民的思想(推己及人、苦己为人、兼济天下)。

杜 甫(712-770)

字 自称

诗风 所处年代

代表作品 评价 子美

沉郁顿挫

少陵野老

唐朝。公元712-770,经历了“安史之乱”

《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》《春望》

“三吏”:《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》

“三别”:《新婚别》《无家别》《垂老别》

我国伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”,他被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

作者简介

人们提到杜甫,尽可以忽略了杜甫的生地和死地,却总忘不了成都的草堂。

——冯至

写作背景

唐肃宗乾元二年(759),当时安史之乱还未平定,关中地区闹饥荒,民不聊生。

这年秋天,他抛弃官职,携带家小逃荒辗转到成都。

760年春天,在亲友的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔建起一座草堂,过上暂时安定的生活。

第二年(761)秋天,一场暴风雨袭击他的茅屋,再一次把他从浪漫的隐居生活中敲醒,让他面对现实,让他忧思,于是写下了这首诗。

杜甫

茅屋为秋风所破歌

wéi

古体诗,歌行体,音节、格律一般比较自由,形式采用五言、七言、杂言,富于变化。

表被动,被

茅屋/为(wéi)秋风所破/歌 [唐] 杜 甫

八月/秋高/风怒号(háo),卷我/屋上/三重(chónɡ)茅。茅飞/渡江/洒江郊,高者/挂罥(juàn)/长(chánɡ)林梢,下者/飘转/沉塘坳(ào)。

南村群童/欺我/老无力,忍能/对面/为(wéi)盗贼。公然/抱茅/入竹去,唇焦/口燥/呼不得,归来/倚杖/自叹息。

朗读诗歌

俄(é)顷(qǐnɡ)/风定/云墨色,秋天/漠漠/向昏黑。布衾(qīn) /多年/冷似铁,娇儿/恶(è)卧/踏里裂。床头/屋漏/无干处,雨脚/如麻/未断绝。自经/丧(sānɡ)乱/少睡眠,长夜/沾湿/何由彻!

安得/广厦(shà)/千万间,大庇(bì)/天下寒士/俱欢颜!风雨不动/安如山。呜呼!何时/眼前突兀(wù)/见(xiàn)此屋,吾庐/独破/受冻/死亦足!

朗读诗歌

八月秋深,狂风怒号,(风)卷走了我屋顶上的多层茅草。茅草翻飞,飞过江去,散落在江边,飞得高的茅草挂在高高的树梢上,飞得低的沉到池塘水中。

南村的一群儿童,欺负我年老没力气,竟然狠心这样当面做抢掠的事。毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林里去,(我喊得)唇焦口干也喝止不住,只好回来拄着拐杖自己叹息。

翻译诗歌

一会儿,风停了,乌云像墨一样黑,深秋的天空阴沉迷蒙,渐渐黑了下来。布被子盖了多年,又冷又硬,像铁似的。孩子睡相不好,把被里蹬破了。屋顶漏雨,滴在床头,屋里没有一块干燥的地方,像下垂的麻线一样密集的雨点仍下个不停。自从安史之乱后,我一直睡眠不好,这漫长的黑夜,屋漏床湿,如何挨到天亮呢!

怎么才能得到千万间宽敞的房屋,庇护天下贫寒的士人,让他们都喜笑颜开!房屋在风雨中也岿kuī然不动,安稳得像山一样。啊!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,即使我自己茅屋残破,受冻而死,也是心满意足!

翻译诗歌

赏析诗歌

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

(拟人、正面描写,风势之大)

(运用一系列动词,刻画了茅草随风飘飞的动态场面,形象表现了秋风破屋的惨状。渲染了凄苦的氛围,衬托出诗人的焦灼和痛惜)

秋风破屋——焦急、痛惜

风怒号

卷

飞

渡

洒

挂罥

飘转沉

赏析诗歌

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

群童抱茅——愤懑、无奈

一叹自身之苦——茅草屋被吹破,接下来日子怎么过。

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人。

三叹战乱给人民造成的痛苦。

叹息

赏析诗歌

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

写了风定云起、天色昏暗、大雨将至的景象,渲染昏暗凄凉的气氛,烘托出诗人黯淡愁惨的心境。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,

雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

比喻,写出被子冰冷坚硬,秋雨的细密连绵,诗人生活状况贫困凄苦。

雨夜湿屋——忧愁、痛苦

赏析诗歌

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

议论、抒情:表现了诗人饱览民生疾苦后推己及人、舍己为人、胸怀天下、忧国忧民的高尚情怀。(直抒胸臆)

盼得广厦——坚定、悲壮

诗歌通过写茅屋被风雨袭击的遭遇,由叙事到议论抒情,表达了诗人忧国忧民、体察人间冷暖的济世情怀,以及博大宽广的胸怀。

诗歌主旨

秋风破屋

群童抢茅

破屋漏雨

焦灼苦痛

无奈同情

忧思痛苦

自己

推己及人

天下寒士

祈求广厦

现实

水到渠成

理想

忧国忧民

板书设计

《说文解字》:“聖从耳者,谓其耳顺。”原来指聪明的人,后来指高智慧和道德的人。

世间对杜甫极为残酷,但他的诗歌中始终跳动着一颗赤诚的仁者之心。兼济天下是他毕生追求,不管是他的留世诗作,还是他的家国情怀,这就是杜甫被称之“诗圣”的原因。

诗圣精神

杜甫一直不是一个人,而是一群人。只要我们还在读杜甫的诗,那“杜甫心”一直生生不息,一起撑起了千年以来中国滚滚向前的“脊梁”。

1.根据提示默写古诗名句。

(1)杜甫《茅屋为秋风所破歌》中,“ , ”两句写狂风停止之后云层变得墨黑,天色马上暗下来,引出下文屋破又遭连夜雨的境况。

(2)杜甫《茅屋为秋风所破歌》一诗中表现诗人崇高理想以及忧国忧民情怀的诗句是: , !

俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑

安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

随堂练习

2.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.这首诗是杜甫因所住茅屋被秋风吹破引发感慨而写下的脍炙人口的不朽诗篇。

B.诗人对南村群童公然抱茅逃进竹林的行为无可奈何,只好拄杖归来,独自叹息。

C.布衾如铁,屋漏床湿,雨脚如麻,长夜难眠,表现出诗人穷困苦痛的生活状况。

D.这首诗最后一节运用叙述、抒情的表达方式,表现了诗人忧国忧民的济世情怀。

D

【解析】最后一节运用的是议论、抒情的表达方式。

3.下列对这首诗的理解和分析,拟人不正确的一项( )

A.“八月秋高风怒号"运用比喻的修辞,写出了秋风声势之盛。

B.“飞”“渡”“洒”等词写出了茅草在狂风中四处乱飞的情景。

C.“云墨色”“向昏黑”预示大雨将至,烘托出诗人暗淡、愁惨的心境。

D.最后一段用议论、抒情的表达方式,抒写诗人广阔无私的胸怀。

A

【解析】运用拟人的修辞

4.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.诗人以秋风卷茅、长夜难眠、群童抢茅、畅想广厦的先后顺序展开。

B.诗中以布衾如铁、屋漏床湿等展现了诗人穷困苦痛的生活状况。

C.“长夜”既指诗人笔下凄风苦雨的秋夜,又指当时动荡不安的时局。

D.“何由彻”与“未断绝”相照应,表现了诗人盼望雨停的迫切心情。

A

【解析】群童抢茅 —> 长夜难眠

5.白居易说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”请你谈谈杜甫这首诗是如何“为时”“为事”而写的

“为时”(为反映社会现实):

“为事”(为体现诗人思想):

反映了当时苦难的处境(黑暗的现实)

体现了诗人忧国忧民的思想(推己及人、苦己为人、兼济天下)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读