第9课 中世纪城市和大学的兴起 导学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第9课 中世纪城市和大学的兴起 导学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 300.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-21 06:46:21 | ||

图片预览

文档简介

第9课 中世纪城市和大学的兴起

学习目标:

1.识记西欧城市复兴的时间、区域,城市争取斗争的常用方式;了解市民阶级的形成过程;了解大学的兴起、大学自治及其开设的主要课程等。

2.在城市的兴起和发展的层层分析中,学习掌握从图片与史料中汲取有效历史信息;树立史由证来、论从史出的史学思想意识。

3.了解大学的兴起使欧洲的教育出现新的变化,被认为是中世纪教育“最美好的花朵”。

重难点:

1.重点:中世纪城市和大学兴起。

2.难点:理解大学的兴起被认为是中世纪教育“最美的花朵”。

知识梳理:

1.西欧中世纪城市特点:自由和自治

(1)西欧城市重新兴起:10世纪开始,许多新城市成为手工业、商业和文化中心。意、法、英、德名城众多。

恢复原因:农业技术提高、剩余产品增加,商业贸易发展,人口增长。

(2)城市位置:一般坐落在封建领主的领地上,主要集中在交通便利、相对安全、能吸引人们聚焦的地区。

(3)城市自治:13世纪出现。争取自治的手段:金钱赎买和武力斗争(法国琅城市民起义)。

取得自治权形式:从国王或领主手里取得“特许状”。取得自治权的城市不能完全摆脱国王和领主控制。

2.城市居民的身份

(1)城市基本居民包括:手工工匠和商人(大多由农民和农奴转化而来)。

(2)获得市民身份的途径:在城市住满一年零一天。

(3)市民阶层形成原因:城市发展和工商业繁荣。

(4)资产阶级产生:城市手工业者和商人不断分化,富裕的大手工业主、大商人和银行家,成为早期的资产阶级。

(5)城市行业组织:行会(商人行会、手工业行会、教师行会等)。

行会作用:避免同行恶性竞争,维护行业共同利益,防止封建领主侵犯。

3.西欧城市重新兴起的意义(影响):出现早期资产阶级,为资本主义兴起准备了条件。

4.大学的兴起——起源于欧洲的新兴城市(经济的繁荣促进了教育的发展)

(1)大学兴起:12世纪,西欧大学兴起,促进了西欧教育与学术繁荣,被认为是欧洲中世纪教育“最美好的花朵”。

(2)大学种类:教会学校、教师私人办的学校(教师私人办校要从教会取得授课许可证)。

(3)教师行会:为维护自身权利和经济利益,教师组成教师行会选举会长管理学校。

(4)大学自治:要得到罗马教皇和国王支持。大学自治地位体现在:免赋税权特、司法特权、教育自主权。

(5)课程设置:基础课程和专业课程。设置特点:既受基都教会影响,也反映经济和社会发展要求。

基础课程:文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐。

专业课程:法学、医学、神学。

练习巩固:

基础题

1.“城市兴起后,通过斗争,大多获得了特许状,成为自由城市。西欧后来出现的那些自由民主风尚,应该是城市的功劳。”这反映了城市的出现( )

A.削弱西欧封建王权 B.摆脱封建领主控制

C.推动西欧民主进程 D.脱离宗教神权束缚

2.“中古西欧城市商品经济的发展对封建制度起着瓦解作用,市民阶层不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身。”这描述的是( )

A.中古西欧城市兴起的背景 B.近代资产阶级产生的作用

C.中古西欧大学兴起的过程 D.中古西欧城市兴起的意义

3.自由成为中世纪西欧城市的重要特征。德国有谚语云“城市的空气使人自由”,意大利也有谚语“农村产生动物,而城市创造人”。这说明了中世纪城市( )

A.自然条件优越且空气清新 B.农奴都获得了自由的身份

C.摆脱了国王和领主的控制 D.孕育了社会发展的新因素

4.“西欧农业技术提高,农业剩余产品增加,商业贸易发展,人口增长……新的城市不断产生。”从中可以看出欧洲城市兴起的主要原因是( )

A.城市人口不断增长 B.西欧大学的兴起

C.社会生产力的发展 D.庄园的逐渐瓦解

5.13世纪取得自治的城市并不能完全摆脱国王和领主的控制,城市贵族一般都是国王的支持者,这体现了自治城市的( )

A.局限性 B.兴起原因 C.取得过程 D.获得手段

提高题

6.早期的中世纪,所有西欧的文化都笼罩了教会的色彩,“神甫们获得知识教育的垄断权,并且教育本身带有最占优势的神学性质”。材料说明中世纪西欧大学的教学氛围呈现出( )

A.自由开放的学术气息 B.多元包容的文化环境

C.浓厚的宗教神学色彩 D.严谨务实的治学风格

7.11世纪西欧城市兴起后,因手工业和商业发展,对能读会写、具备多方面知识的人才需求迫切,一些城市的手工业行会、商人公会及市政当局遂自发创办世俗学校。据此可知,西欧城市世俗学校创办的主要原因是( )

A.教会对教育的垄断 B.城市居民生活富裕

C.城市经济发展的需要 D.世俗教育的广泛传播

8.“19世纪以来,德国推行教育改革,建立由初等学校、中等学校、大学组成的系统教育体系,把文化知识渗透到社会的各个阶层。”此举主要是为了( )

A.提高妇女的社会地位 B.适应工业化发展需要

C.缓解尖锐的社会矛盾 D.促进人口的快速增长

9.历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。下列属于历史解释的是( )

A.《汉谟拉比法典》由前言、正文和结语三部分组成

B.西欧庄园中的耕地分为自营地和份地

C.13世纪,欧洲许多城市成为自由城市

D.大学的兴起为欧洲教育和学术的发展奠定了基础

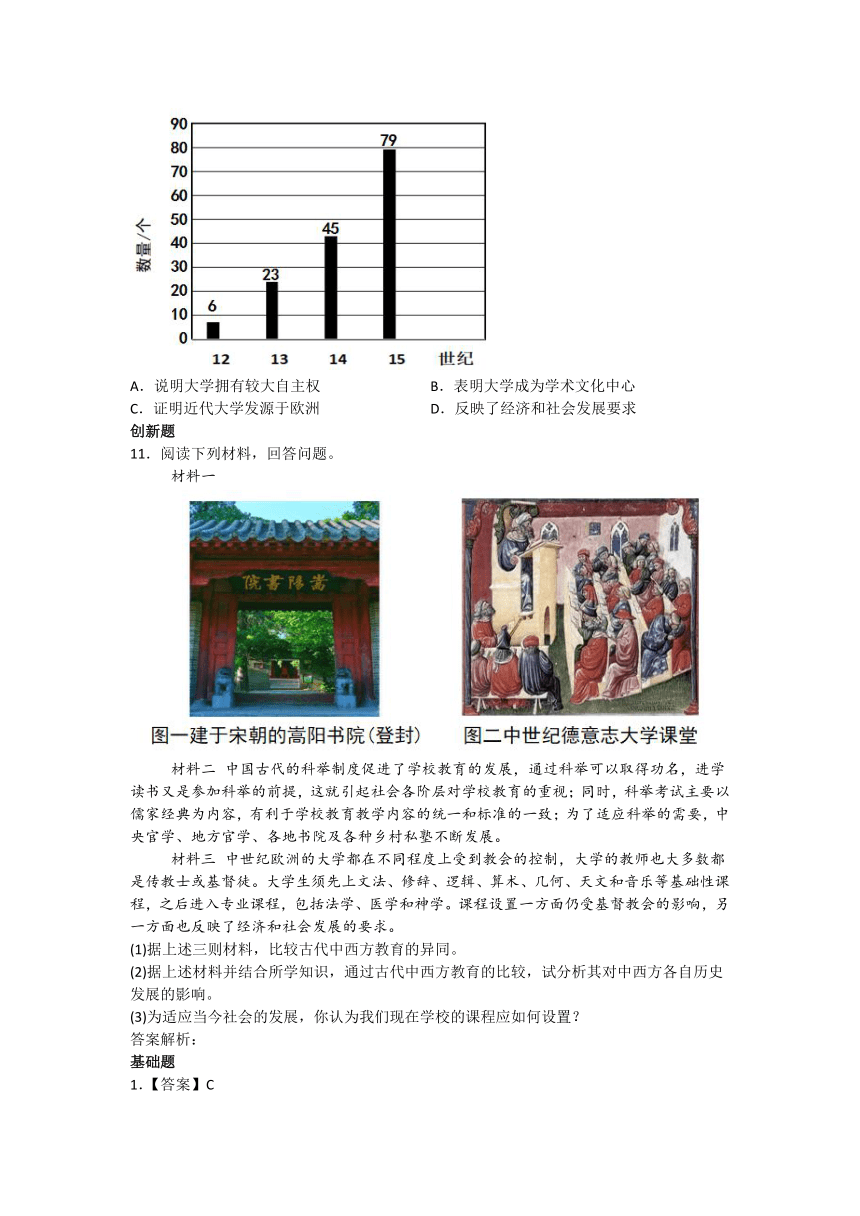

10.如图是12—15世纪欧洲大学数量变化图。图中欧洲大学数量的增加( )

A.说明大学拥有较大自主权 B.表明大学成为学术文化中心

C.证明近代大学发源于欧洲 D.反映了经济和社会发展要求

创新题

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 中国古代的科举制度促进了学校教育的发展,通过科举可以取得功名,进学读书又是参加科举的前提,这就引起社会各阶层对学校教育的重视;同时,科举考试主要以儒家经典为内容,有利于学校教育教学内容的统一和标准的一致;为了适应科举的需要,中央官学、地方官学、各地书院及各种乡村私塾不断发展。

材料三 中世纪欧洲的大学都在不同程度上受到教会的控制,大学的教师也大多数都是传教士或基督徒。大学生须先上文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文和音乐等基础性课程,之后进入专业课程,包括法学、医学和神学。课程设置一方面仍受基督教会的影响,另一方面也反映了经济和社会发展的要求。

(1)据上述三则材料,比较古代中西方教育的异同。

(2)据上述材料并结合所学知识,通过古代中西方教育的比较,试分析其对中西方各自历史发展的影响。

(3)为适应当今社会的发展,你认为我们现在学校的课程应如何设置?

答案解析:

基础题

1.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】材料“西欧后来出现的那些自由民主风尚,应该是城市的功劳”直接反映了城市兴起后对西欧民主进程的推动作用,城市作为新的社会力量,其兴起和发展促进了市民阶层的壮大,为后来的民主运动提供了社会基础,C项正确;材料中提到城市通过斗争获得特许状,成为自由城市,但并未直接提及这一过程削弱了封建王权,实际上,在中世纪西欧,城市与封建王权的关系复杂,城市有时甚至需要王权的支持来对抗封建领主,排除A项;虽然城市获得特许状意味着在一定程度上摆脱了封建领主的直接控制,但材料强调的是城市对自由民主风尚的贡献,而非单纯摆脱封建领主的控制,摆脱封建领主控制是城市兴起的一个方面,但不是材料想要表达的主要观点,排除B项;材料中并未提及城市兴起与脱离宗教神权束缚的直接关系,在中世纪西欧,宗教神权对社会的控制是全方位的,城市兴起虽然在一定程度上促进了社会的多元化,但并未直接导致脱离宗教神权的束缚,排除D项。故选C项。

2.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】根据材料“中古西欧城市商品经济的发展对封建制度起着瓦解作用,市民阶层不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身”并结合所学知识可知,城市的商品经济对封建制度起着瓦解作用,随着城市的发展和工商业的繁荣,市民阶级逐渐形成并壮大,城市手工业者和商人不断分化,出现了富裕的大手工业作坊主、商人和银行家等,他们成为早期的资产阶级,由此可知,材料主要描述了中古西欧城市的兴起对社会转型的作用,D项正确;背景一般指的是历史事件所处的时代特征和条件,如政治、经济、文化等角度,排除A项;材料体现的是市民阶层的壮大成为近代资产阶级的前身,而非近代资产阶级产生所起到的作用,排除B项;材料主要强调的是中古西欧城市兴起的作用,并非大学兴起的过程,排除C项。故选D项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】根据材料“城市的空气使人自由、农村产生动物,而城市创造人”和所学知识可知,德国谚语“城市的空气使人自由”和意大利谚语“农村产生动物,而城市创造人”均非字面含义,而是强调城市的社会环境为人的自由和发展提供了条件。中世纪西欧城市通过自治权的争取(如金钱赎买、武装斗争),形成了相对独立的政治、经济和文化空间,打破了封建领主的绝对控制。中世纪城市获得了一定的自由和自治,市民阶层逐渐形成,为资本主义的兴起准备了条件,D项正确;“城市的空气使人自由”中的“自由”与自然环境无关,而是指城市法律和社会制度赋予的自治权,排除A项;城市吸引农奴逃亡,但需居住满一定年限(如1年零1天)才能成为自由市民,并非“所有农奴”均获自由,排除B项;城市虽取得自治权,但仍需向国王或领主缴纳定额赋税,部分城市(如巴黎、牛津)由国王与市民代表共管,未完全摆脱控制,排除C项。故选D项。

4.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】据题干“西欧农业技术提高,农业剩余产品增加,商业贸易发展,人口增长……新的城市不断产生。”和所学知识可知,农业技术进步直接提高了生产力,剩余产品增加为贸易和人口增长奠定基础,推动商业和城市发展,是城市兴起的根本动力,C项正确;材料提到人口增长是城市兴起的表现之一,但人口增长本身是农业技术提高、剩余产品增加带来的结果,而非主要原因,排除A项;大学的兴起更多与文化和教育发展相关,材料未涉及这一内容,且时间上大学的繁荣晚于中世纪城市的复兴,排除B项;庄园制度衰落是城市兴起后的结果之一(如农奴逃往城市),但材料强调农业技术、商业等生产力的进步才是直接原因,庄园瓦解更多是伴随现象,排除D项。故选C项。

5.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】根据材料“13世纪取得自治的城市并不能完全摆脱国王和领主的控制,城市贵族一般都是国王的支持者”分析可知13世纪欧洲自治城市虽然通过赎买或斗争获得一定自治权(如设立议会、管理司法等),但仍需向国王或领主纳税并提供支持,且城市贵族多与国王利益绑定,这表明自治权并不彻底,仍受制于原有封建势力,体现了自治城市的局限性,A项正确;自治城市兴起原因是西欧经济的发展,材料没有体现,排除B项;自治城市取得过程指取得自治的斗争过程,材料没有体现,排除C项;城市居民采取各种方式反抗,争取城市的自由和自治,常用的手段包括金钱赎买和武力斗争,材料信息没有体现,排除D项。故选A项。

提高题

6.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现

【详解】根据题干信息“神甫们获得知识教育的垄断权,并且教育本身带有最占优势的神学性质”并结合所学知识可知,中世纪的大学基本由教会控制,为教会培养了人才,宗教色彩浓厚,C项正确;自由开放的学术气息属于中世纪后期大学的氛围,与题干中“早期的中事世纪”不符,排除A项;题干强调教育被教会垄断,因此多元包容的文化环境说法错误,排除B项;严谨务实的治学风格主要表现在实事求是、用于创新、严谨自律等,与题干反映的教育被教会垄断不符,排除D项。故选C项。

7.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现

【详解】据题干“因手工业和商业发展,对能读会写、具备多方面知识的人才需求迫切,一些城市的手工业行会、商人公会及市政当局遂自发创办世俗学校”和所学知识可知,城市经济发展需要大量有知识的人才,这是城市世俗学校创办的主要原因,C项正确;城市世俗学校的创办是基于城市自身发展的需求,而非因教会垄断教育所引发,排除A项;题干中提到城市经济发展,但没有表明城市居民生活富裕,排除B项;世俗学校的创办是世俗教育发展的起点,而非世俗教育广泛传播的结果,因果关系颠倒,排除D项。故选C项。

8.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现

【详解】据题干“19世纪以来,德国推行教育改革,建立由初等学校、中等学校、大学组成的系统教育体系,把文化知识渗透到社会的各个阶层。”和所学知识可知,19世纪以后,为了适应工业化发展的需要,欧洲国家开始推广大众教育,德国推行教育改革是为了适应工业时代的社会需求,B项正确;提高妇女的社会地位是改革的次要结果,并非核心目标,排除A项;材料未提及教育改革与社会矛盾直接关联,排除C项;人口问题并非19世纪德国教育改革的核心动因,排除D项。故选B项。

9.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】西欧大学的出现、史学理论

【详解】根据题干信息“历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法”和所学知识可知,学的兴起为欧洲教育和学术的发展奠定了基础该表述是在以大学兴起这一史实为依据,对大学兴起的影响和意义进行客观评判,属于历史解释,D项正确;《汉谟拉比法典》由前言、正文和结语三部分组成是对《汉谟拉比法典》结构的客观陈述,属于历史叙述,排除A项;西欧庄园中的耕地分为自营地和份地是在客观描述西欧庄园耕地的划分情况,是历史叙述,排除B项;13世纪,欧洲许多城市成为自由城市仅仅是在陈述13世纪欧洲城市发展的一个事实,属于历史叙述,排除C项。故选D项。

10.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现

【详解】根据题干信息“12—15世纪欧洲大学数量变化图”并结合所学知识可知,12—15世纪随着欧洲社会经济发展和城市的兴起,促使了市民阶层的不断壮大。而市民阶层的需要、城市的复兴和商品经济的活跃,促进了大学的兴起。同时伴随着罗马、希腊文化的传播,欧洲大学数量不断增加,推动了欧洲社会的进步,D项正确;题干提供的是大学数量的增加,并不能就此推断出当时大学具有较大的自主权,排除A项;中世纪后期大学逐渐成为学术文化中心,但与题干中反映的数量增长不符,排除B项;中世纪大学数量的增长表明当时社会经济发展迅速,并不能证明近代大学发源于欧洲,排除C项。故选D项。

创新题

11.【答案】(1)异同:都设专门的教育场所;中西方课程设置不一样,中国主要是单一的儒家经典,西方则更为广泛;中国的教育主要受儒家思想影响,西方主要受基督教会影响;中国的教育主要是为了维护封建统治的需要,西方的教育还反映经济和社会发展的要求。(答出三点即可,言之有理亦可)

(2)影响:中国古代教育主要服务于科举制,考试内容主要集中于儒家经典,限制了人们的创造性;另一方面,儒家教育也培养了中国人的孝道和与人为善的思想。(言之有理即可)西方教育注重学生的全面发展,适应经济和社会发展的需要,推动了西方近代法律体系的建立和近代医学的发展;另外还培养一批近代资产阶级思想家和经济人才。(言之有理即可)

(3)设置:加强多媒体课程的开设;要注意劳动实践课程的开设;设置一些社会及人身安全类课程;设置乡土文化类的课程。(言之有理即可)

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现、科举制创立的意义、科举制度的改革

【详解】(1)同:根据材料一可以得出中国古代建有书院作为教育场所,而西方中世纪设有大学,可以得出古代中西方教育相同点是都设专门的教育场所;异:根据材料二“科举考试主要以儒家经典为内容”、材料三“大学生须先上文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文和音乐等基础性课程,之后进入专业课程,包括法学、医学和神学”可以得出不同点包括中西方课程设置不一样,中国主要是单一的儒家经典,西方则更为广泛;根据“科举考试主要以儒家经典为内容”、材料三“中世纪欧洲的大学都在不同程度上受到教会的控制”可以得出不同点包括中国的教育主要受儒家思想影响,西方主要受基督教会影响;根据材料二“过科举可以取得功名”、材料三“课程设置一方面仍受基督教会的影响,另一方面也反映了经济和社会发展的要求”可以得出中国的教育主要是为了维护封建统治的需要,西方的教育还反映经济和社会发展的要求。

(2)影响:根据上述材料,中国古代教育为科举服务,主要内容为儒家经典,不利于人民思想的发展与创造性的提高,但儒家内容中也包含“忠孝仁义”的内容,培养了中国人的孝道和与人为善的思想。而西方大学课程设置较为完备,同时针对经济发展设有很多课程,这体现出西方教育注重学生的全面发展,适应经济和社会发展的需要,推动了西方近代法律体系的建立和近代医学的发展;另外还培养一批近代资产阶级思想家和经济人才。

(3)设置:根据所学知识可知,可以从多媒体课程、劳动实践课程、社会及人身安全类课程、乡土文化类的课程等角度进行分析,当今时代是信息时代,所以要加强多媒体课程的开设;同时当今学生书本知识学习较多,要要注意劳动实践课程的开设;还需要针对学生实际情况设置一些社会及人身安全类课程;对城市的学生也可以设置乡土文化类的课程。

学习目标:

1.识记西欧城市复兴的时间、区域,城市争取斗争的常用方式;了解市民阶级的形成过程;了解大学的兴起、大学自治及其开设的主要课程等。

2.在城市的兴起和发展的层层分析中,学习掌握从图片与史料中汲取有效历史信息;树立史由证来、论从史出的史学思想意识。

3.了解大学的兴起使欧洲的教育出现新的变化,被认为是中世纪教育“最美好的花朵”。

重难点:

1.重点:中世纪城市和大学兴起。

2.难点:理解大学的兴起被认为是中世纪教育“最美的花朵”。

知识梳理:

1.西欧中世纪城市特点:自由和自治

(1)西欧城市重新兴起:10世纪开始,许多新城市成为手工业、商业和文化中心。意、法、英、德名城众多。

恢复原因:农业技术提高、剩余产品增加,商业贸易发展,人口增长。

(2)城市位置:一般坐落在封建领主的领地上,主要集中在交通便利、相对安全、能吸引人们聚焦的地区。

(3)城市自治:13世纪出现。争取自治的手段:金钱赎买和武力斗争(法国琅城市民起义)。

取得自治权形式:从国王或领主手里取得“特许状”。取得自治权的城市不能完全摆脱国王和领主控制。

2.城市居民的身份

(1)城市基本居民包括:手工工匠和商人(大多由农民和农奴转化而来)。

(2)获得市民身份的途径:在城市住满一年零一天。

(3)市民阶层形成原因:城市发展和工商业繁荣。

(4)资产阶级产生:城市手工业者和商人不断分化,富裕的大手工业主、大商人和银行家,成为早期的资产阶级。

(5)城市行业组织:行会(商人行会、手工业行会、教师行会等)。

行会作用:避免同行恶性竞争,维护行业共同利益,防止封建领主侵犯。

3.西欧城市重新兴起的意义(影响):出现早期资产阶级,为资本主义兴起准备了条件。

4.大学的兴起——起源于欧洲的新兴城市(经济的繁荣促进了教育的发展)

(1)大学兴起:12世纪,西欧大学兴起,促进了西欧教育与学术繁荣,被认为是欧洲中世纪教育“最美好的花朵”。

(2)大学种类:教会学校、教师私人办的学校(教师私人办校要从教会取得授课许可证)。

(3)教师行会:为维护自身权利和经济利益,教师组成教师行会选举会长管理学校。

(4)大学自治:要得到罗马教皇和国王支持。大学自治地位体现在:免赋税权特、司法特权、教育自主权。

(5)课程设置:基础课程和专业课程。设置特点:既受基都教会影响,也反映经济和社会发展要求。

基础课程:文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐。

专业课程:法学、医学、神学。

练习巩固:

基础题

1.“城市兴起后,通过斗争,大多获得了特许状,成为自由城市。西欧后来出现的那些自由民主风尚,应该是城市的功劳。”这反映了城市的出现( )

A.削弱西欧封建王权 B.摆脱封建领主控制

C.推动西欧民主进程 D.脱离宗教神权束缚

2.“中古西欧城市商品经济的发展对封建制度起着瓦解作用,市民阶层不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身。”这描述的是( )

A.中古西欧城市兴起的背景 B.近代资产阶级产生的作用

C.中古西欧大学兴起的过程 D.中古西欧城市兴起的意义

3.自由成为中世纪西欧城市的重要特征。德国有谚语云“城市的空气使人自由”,意大利也有谚语“农村产生动物,而城市创造人”。这说明了中世纪城市( )

A.自然条件优越且空气清新 B.农奴都获得了自由的身份

C.摆脱了国王和领主的控制 D.孕育了社会发展的新因素

4.“西欧农业技术提高,农业剩余产品增加,商业贸易发展,人口增长……新的城市不断产生。”从中可以看出欧洲城市兴起的主要原因是( )

A.城市人口不断增长 B.西欧大学的兴起

C.社会生产力的发展 D.庄园的逐渐瓦解

5.13世纪取得自治的城市并不能完全摆脱国王和领主的控制,城市贵族一般都是国王的支持者,这体现了自治城市的( )

A.局限性 B.兴起原因 C.取得过程 D.获得手段

提高题

6.早期的中世纪,所有西欧的文化都笼罩了教会的色彩,“神甫们获得知识教育的垄断权,并且教育本身带有最占优势的神学性质”。材料说明中世纪西欧大学的教学氛围呈现出( )

A.自由开放的学术气息 B.多元包容的文化环境

C.浓厚的宗教神学色彩 D.严谨务实的治学风格

7.11世纪西欧城市兴起后,因手工业和商业发展,对能读会写、具备多方面知识的人才需求迫切,一些城市的手工业行会、商人公会及市政当局遂自发创办世俗学校。据此可知,西欧城市世俗学校创办的主要原因是( )

A.教会对教育的垄断 B.城市居民生活富裕

C.城市经济发展的需要 D.世俗教育的广泛传播

8.“19世纪以来,德国推行教育改革,建立由初等学校、中等学校、大学组成的系统教育体系,把文化知识渗透到社会的各个阶层。”此举主要是为了( )

A.提高妇女的社会地位 B.适应工业化发展需要

C.缓解尖锐的社会矛盾 D.促进人口的快速增长

9.历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。下列属于历史解释的是( )

A.《汉谟拉比法典》由前言、正文和结语三部分组成

B.西欧庄园中的耕地分为自营地和份地

C.13世纪,欧洲许多城市成为自由城市

D.大学的兴起为欧洲教育和学术的发展奠定了基础

10.如图是12—15世纪欧洲大学数量变化图。图中欧洲大学数量的增加( )

A.说明大学拥有较大自主权 B.表明大学成为学术文化中心

C.证明近代大学发源于欧洲 D.反映了经济和社会发展要求

创新题

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 中国古代的科举制度促进了学校教育的发展,通过科举可以取得功名,进学读书又是参加科举的前提,这就引起社会各阶层对学校教育的重视;同时,科举考试主要以儒家经典为内容,有利于学校教育教学内容的统一和标准的一致;为了适应科举的需要,中央官学、地方官学、各地书院及各种乡村私塾不断发展。

材料三 中世纪欧洲的大学都在不同程度上受到教会的控制,大学的教师也大多数都是传教士或基督徒。大学生须先上文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文和音乐等基础性课程,之后进入专业课程,包括法学、医学和神学。课程设置一方面仍受基督教会的影响,另一方面也反映了经济和社会发展的要求。

(1)据上述三则材料,比较古代中西方教育的异同。

(2)据上述材料并结合所学知识,通过古代中西方教育的比较,试分析其对中西方各自历史发展的影响。

(3)为适应当今社会的发展,你认为我们现在学校的课程应如何设置?

答案解析:

基础题

1.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】材料“西欧后来出现的那些自由民主风尚,应该是城市的功劳”直接反映了城市兴起后对西欧民主进程的推动作用,城市作为新的社会力量,其兴起和发展促进了市民阶层的壮大,为后来的民主运动提供了社会基础,C项正确;材料中提到城市通过斗争获得特许状,成为自由城市,但并未直接提及这一过程削弱了封建王权,实际上,在中世纪西欧,城市与封建王权的关系复杂,城市有时甚至需要王权的支持来对抗封建领主,排除A项;虽然城市获得特许状意味着在一定程度上摆脱了封建领主的直接控制,但材料强调的是城市对自由民主风尚的贡献,而非单纯摆脱封建领主的控制,摆脱封建领主控制是城市兴起的一个方面,但不是材料想要表达的主要观点,排除B项;材料中并未提及城市兴起与脱离宗教神权束缚的直接关系,在中世纪西欧,宗教神权对社会的控制是全方位的,城市兴起虽然在一定程度上促进了社会的多元化,但并未直接导致脱离宗教神权的束缚,排除D项。故选C项。

2.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】根据材料“中古西欧城市商品经济的发展对封建制度起着瓦解作用,市民阶层不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身”并结合所学知识可知,城市的商品经济对封建制度起着瓦解作用,随着城市的发展和工商业的繁荣,市民阶级逐渐形成并壮大,城市手工业者和商人不断分化,出现了富裕的大手工业作坊主、商人和银行家等,他们成为早期的资产阶级,由此可知,材料主要描述了中古西欧城市的兴起对社会转型的作用,D项正确;背景一般指的是历史事件所处的时代特征和条件,如政治、经济、文化等角度,排除A项;材料体现的是市民阶层的壮大成为近代资产阶级的前身,而非近代资产阶级产生所起到的作用,排除B项;材料主要强调的是中古西欧城市兴起的作用,并非大学兴起的过程,排除C项。故选D项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】根据材料“城市的空气使人自由、农村产生动物,而城市创造人”和所学知识可知,德国谚语“城市的空气使人自由”和意大利谚语“农村产生动物,而城市创造人”均非字面含义,而是强调城市的社会环境为人的自由和发展提供了条件。中世纪西欧城市通过自治权的争取(如金钱赎买、武装斗争),形成了相对独立的政治、经济和文化空间,打破了封建领主的绝对控制。中世纪城市获得了一定的自由和自治,市民阶层逐渐形成,为资本主义的兴起准备了条件,D项正确;“城市的空气使人自由”中的“自由”与自然环境无关,而是指城市法律和社会制度赋予的自治权,排除A项;城市吸引农奴逃亡,但需居住满一定年限(如1年零1天)才能成为自由市民,并非“所有农奴”均获自由,排除B项;城市虽取得自治权,但仍需向国王或领主缴纳定额赋税,部分城市(如巴黎、牛津)由国王与市民代表共管,未完全摆脱控制,排除C项。故选D项。

4.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】据题干“西欧农业技术提高,农业剩余产品增加,商业贸易发展,人口增长……新的城市不断产生。”和所学知识可知,农业技术进步直接提高了生产力,剩余产品增加为贸易和人口增长奠定基础,推动商业和城市发展,是城市兴起的根本动力,C项正确;材料提到人口增长是城市兴起的表现之一,但人口增长本身是农业技术提高、剩余产品增加带来的结果,而非主要原因,排除A项;大学的兴起更多与文化和教育发展相关,材料未涉及这一内容,且时间上大学的繁荣晚于中世纪城市的复兴,排除B项;庄园制度衰落是城市兴起后的结果之一(如农奴逃往城市),但材料强调农业技术、商业等生产力的进步才是直接原因,庄园瓦解更多是伴随现象,排除D项。故选C项。

5.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】西欧城市的兴起

【详解】根据材料“13世纪取得自治的城市并不能完全摆脱国王和领主的控制,城市贵族一般都是国王的支持者”分析可知13世纪欧洲自治城市虽然通过赎买或斗争获得一定自治权(如设立议会、管理司法等),但仍需向国王或领主纳税并提供支持,且城市贵族多与国王利益绑定,这表明自治权并不彻底,仍受制于原有封建势力,体现了自治城市的局限性,A项正确;自治城市兴起原因是西欧经济的发展,材料没有体现,排除B项;自治城市取得过程指取得自治的斗争过程,材料没有体现,排除C项;城市居民采取各种方式反抗,争取城市的自由和自治,常用的手段包括金钱赎买和武力斗争,材料信息没有体现,排除D项。故选A项。

提高题

6.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现

【详解】根据题干信息“神甫们获得知识教育的垄断权,并且教育本身带有最占优势的神学性质”并结合所学知识可知,中世纪的大学基本由教会控制,为教会培养了人才,宗教色彩浓厚,C项正确;自由开放的学术气息属于中世纪后期大学的氛围,与题干中“早期的中事世纪”不符,排除A项;题干强调教育被教会垄断,因此多元包容的文化环境说法错误,排除B项;严谨务实的治学风格主要表现在实事求是、用于创新、严谨自律等,与题干反映的教育被教会垄断不符,排除D项。故选C项。

7.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现

【详解】据题干“因手工业和商业发展,对能读会写、具备多方面知识的人才需求迫切,一些城市的手工业行会、商人公会及市政当局遂自发创办世俗学校”和所学知识可知,城市经济发展需要大量有知识的人才,这是城市世俗学校创办的主要原因,C项正确;城市世俗学校的创办是基于城市自身发展的需求,而非因教会垄断教育所引发,排除A项;题干中提到城市经济发展,但没有表明城市居民生活富裕,排除B项;世俗学校的创办是世俗教育发展的起点,而非世俗教育广泛传播的结果,因果关系颠倒,排除D项。故选C项。

8.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现

【详解】据题干“19世纪以来,德国推行教育改革,建立由初等学校、中等学校、大学组成的系统教育体系,把文化知识渗透到社会的各个阶层。”和所学知识可知,19世纪以后,为了适应工业化发展的需要,欧洲国家开始推广大众教育,德国推行教育改革是为了适应工业时代的社会需求,B项正确;提高妇女的社会地位是改革的次要结果,并非核心目标,排除A项;材料未提及教育改革与社会矛盾直接关联,排除C项;人口问题并非19世纪德国教育改革的核心动因,排除D项。故选B项。

9.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】西欧大学的出现、史学理论

【详解】根据题干信息“历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法”和所学知识可知,学的兴起为欧洲教育和学术的发展奠定了基础该表述是在以大学兴起这一史实为依据,对大学兴起的影响和意义进行客观评判,属于历史解释,D项正确;《汉谟拉比法典》由前言、正文和结语三部分组成是对《汉谟拉比法典》结构的客观陈述,属于历史叙述,排除A项;西欧庄园中的耕地分为自营地和份地是在客观描述西欧庄园耕地的划分情况,是历史叙述,排除B项;13世纪,欧洲许多城市成为自由城市仅仅是在陈述13世纪欧洲城市发展的一个事实,属于历史叙述,排除C项。故选D项。

10.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现

【详解】根据题干信息“12—15世纪欧洲大学数量变化图”并结合所学知识可知,12—15世纪随着欧洲社会经济发展和城市的兴起,促使了市民阶层的不断壮大。而市民阶层的需要、城市的复兴和商品经济的活跃,促进了大学的兴起。同时伴随着罗马、希腊文化的传播,欧洲大学数量不断增加,推动了欧洲社会的进步,D项正确;题干提供的是大学数量的增加,并不能就此推断出当时大学具有较大的自主权,排除A项;中世纪后期大学逐渐成为学术文化中心,但与题干中反映的数量增长不符,排除B项;中世纪大学数量的增长表明当时社会经济发展迅速,并不能证明近代大学发源于欧洲,排除C项。故选D项。

创新题

11.【答案】(1)异同:都设专门的教育场所;中西方课程设置不一样,中国主要是单一的儒家经典,西方则更为广泛;中国的教育主要受儒家思想影响,西方主要受基督教会影响;中国的教育主要是为了维护封建统治的需要,西方的教育还反映经济和社会发展的要求。(答出三点即可,言之有理亦可)

(2)影响:中国古代教育主要服务于科举制,考试内容主要集中于儒家经典,限制了人们的创造性;另一方面,儒家教育也培养了中国人的孝道和与人为善的思想。(言之有理即可)西方教育注重学生的全面发展,适应经济和社会发展的需要,推动了西方近代法律体系的建立和近代医学的发展;另外还培养一批近代资产阶级思想家和经济人才。(言之有理即可)

(3)设置:加强多媒体课程的开设;要注意劳动实践课程的开设;设置一些社会及人身安全类课程;设置乡土文化类的课程。(言之有理即可)

【难度】0.65

【知识点】西欧大学的出现、科举制创立的意义、科举制度的改革

【详解】(1)同:根据材料一可以得出中国古代建有书院作为教育场所,而西方中世纪设有大学,可以得出古代中西方教育相同点是都设专门的教育场所;异:根据材料二“科举考试主要以儒家经典为内容”、材料三“大学生须先上文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文和音乐等基础性课程,之后进入专业课程,包括法学、医学和神学”可以得出不同点包括中西方课程设置不一样,中国主要是单一的儒家经典,西方则更为广泛;根据“科举考试主要以儒家经典为内容”、材料三“中世纪欧洲的大学都在不同程度上受到教会的控制”可以得出不同点包括中国的教育主要受儒家思想影响,西方主要受基督教会影响;根据材料二“过科举可以取得功名”、材料三“课程设置一方面仍受基督教会的影响,另一方面也反映了经济和社会发展的要求”可以得出中国的教育主要是为了维护封建统治的需要,西方的教育还反映经济和社会发展的要求。

(2)影响:根据上述材料,中国古代教育为科举服务,主要内容为儒家经典,不利于人民思想的发展与创造性的提高,但儒家内容中也包含“忠孝仁义”的内容,培养了中国人的孝道和与人为善的思想。而西方大学课程设置较为完备,同时针对经济发展设有很多课程,这体现出西方教育注重学生的全面发展,适应经济和社会发展的需要,推动了西方近代法律体系的建立和近代医学的发展;另外还培养一批近代资产阶级思想家和经济人才。

(3)设置:根据所学知识可知,可以从多媒体课程、劳动实践课程、社会及人身安全类课程、乡土文化类的课程等角度进行分析,当今时代是信息时代,所以要加强多媒体课程的开设;同时当今学生书本知识学习较多,要要注意劳动实践课程的开设;还需要针对学生实际情况设置一些社会及人身安全类课程;对城市的学生也可以设置乡土文化类的课程。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》