5.2《 边城(节选)》课件(共36张PPT)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.2《 边城(节选)》课件(共36张PPT)统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-21 10:48:15 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。

——沈从文

《边城》

第二单元

一曲田园牧歌,一种美的形式

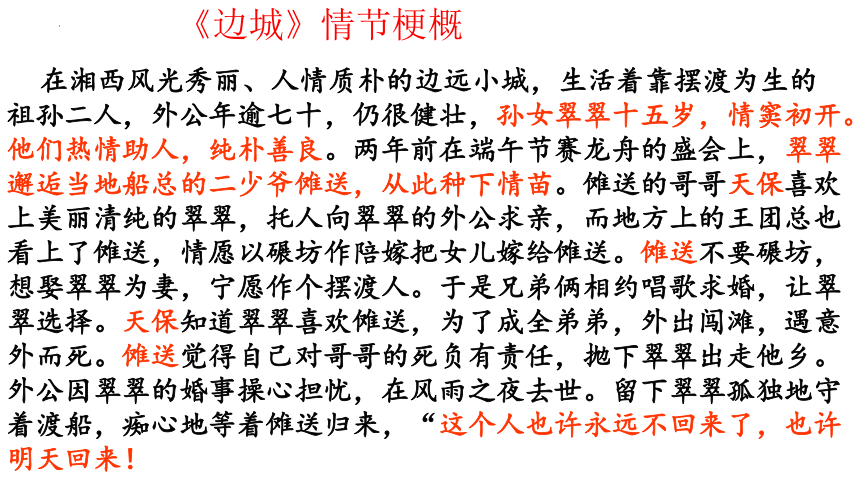

《边城》情节梗概

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人,外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢上美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲,而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!

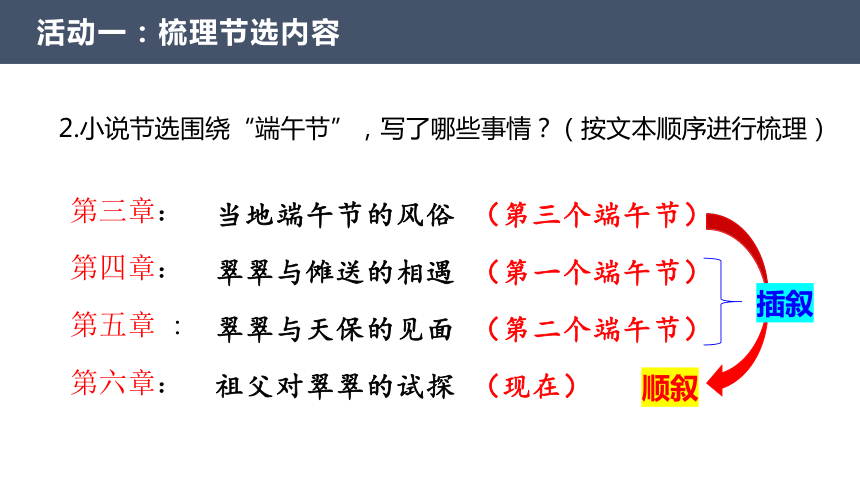

第三章:

第四章:

第五章 :

第六章:

当地端午节的风俗 (第三个端午节)

翠翠与傩送的相遇 (第一个端午节)

翠翠与天保的见面 (第二个端午节)

祖父对翠翠的试探 (现在)

活动一:梳理节选内容

2.小说节选围绕“端午节”,写了哪些事情?(按文本顺序进行梳理)

顺叙

插叙

请用一个字来概括你看完文章后的感受,并谈谈为什么。

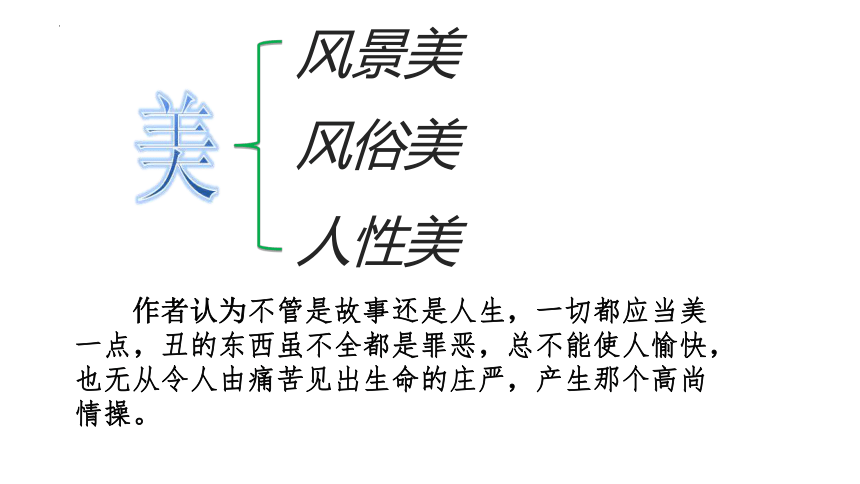

风景美

风俗美

人性美

作者认为不管是故事还是人生,一切都应当美一点,丑的东西虽不全都是罪恶,总不能使人愉快,也无从令人由痛苦见出生命的庄严,产生那个高尚情操。

在课文中找出描写翠翠、爷爷、天保的文字,分组讨论分析人物的美

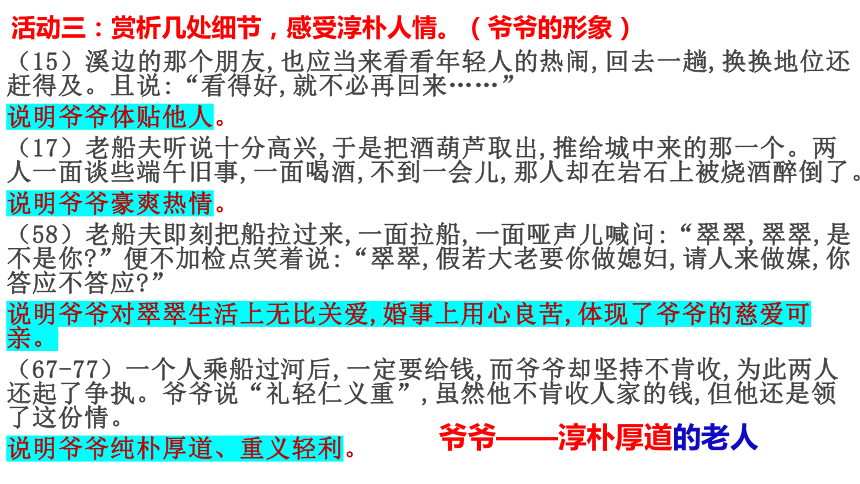

(15)溪边的那个朋友,也应当来看看年轻人的热闹,回去一趟,换换地位还赶得及。且说:“看得好,就不必再回来……”

说明爷爷体贴他人。

(17)老船夫听说十分高兴,于是把酒葫芦取出,推给城中来的那一个。两人一面谈些端午旧事,一面喝酒,不到一会儿,那人却在岩石上被烧酒醉倒了。

说明爷爷豪爽热情。

(58)老船夫即刻把船拉过来,一面拉船,一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你 ”便不加检点笑着说:“翠翠,假若大老要你做媳妇,请人来做媒,你答应不答应 ”

说明爷爷对翠翠生活上无比关爱,婚事上用心良苦,体现了爷爷的慈爱可亲。

(67-77)一个人乘船过河后,一定要给钱,而爷爷却坚持不肯收,为此两人还起了争执。爷爷说“礼轻仁义重”,虽然他不肯收人家的钱,但他还是领了这份情。

说明爷爷纯朴厚道、重义轻利。

活动三:赏析几处细节,感受淳朴人情。(爷爷的形象)

爷爷——淳朴厚道的老人

乘船人争给

钱:争 让:(礼让,谦让)---笑(原文--人与人关系状态)

撑船人争拒

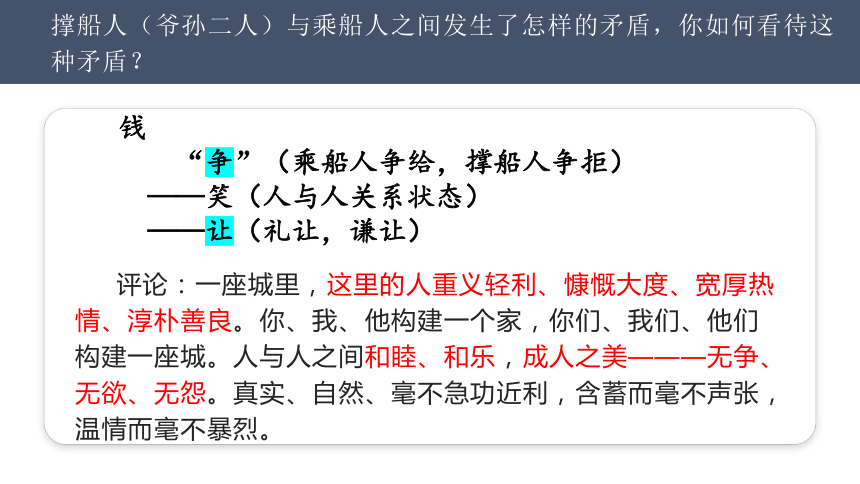

评论:一座城里,这里的人重义轻利、慷慨大度、宽厚热情、淳朴善良。你、我、他构建一个家,你们、我们、他们构建一座城。人与人之间和睦、和乐,成人之美———无争、无欲、无怨。真实、自然、毫不急功近利,含蓄而毫不声张,温情而毫不暴烈。

撑船人(爷孙二人)与乘船人之间发生了怎样的矛盾,你如何看待这种矛盾?

钱

“争”(乘船人争给,撑船人争拒)

——笑(人与人关系状态)

——让(礼让,谦让)

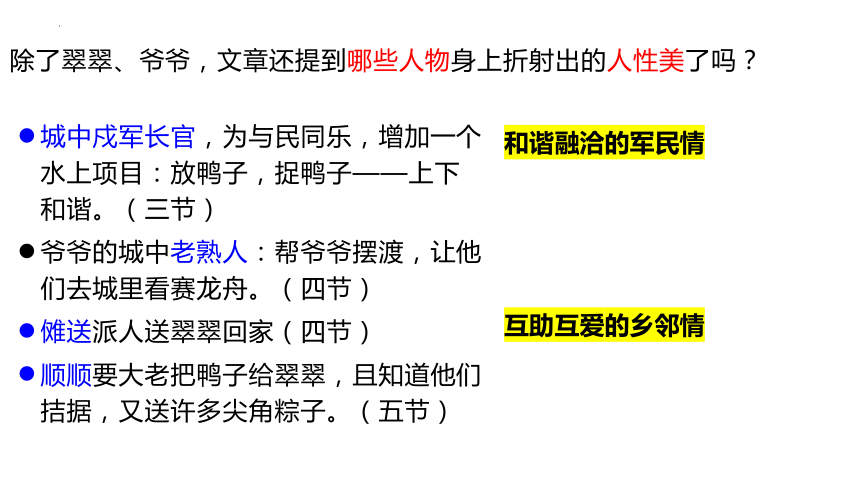

除了翠翠、爷爷,文章还提到哪些人物身上折射出的人性美了吗?

城中戍军长官,为与民同乐,增加一个水上项目:放鸭子,捉鸭子——上下和谐。(三节)

爷爷的城中老熟人:帮爷爷摆渡,让他们去城里看赛龙舟。(四节)

傩送派人送翠翠回家(四节)

顺顺要大老把鸭子给翠翠,且知道他们拮据,又送许多尖角粽子。(五节)

和谐融洽的军民情

互助互爱的乡邻情

品读边城环境,徜徉一幅画卷

“一方水土养一方人”是怎样的水土环境养育了翠翠这样天真纯洁的少女、爷爷这样淳朴厚道的老人?

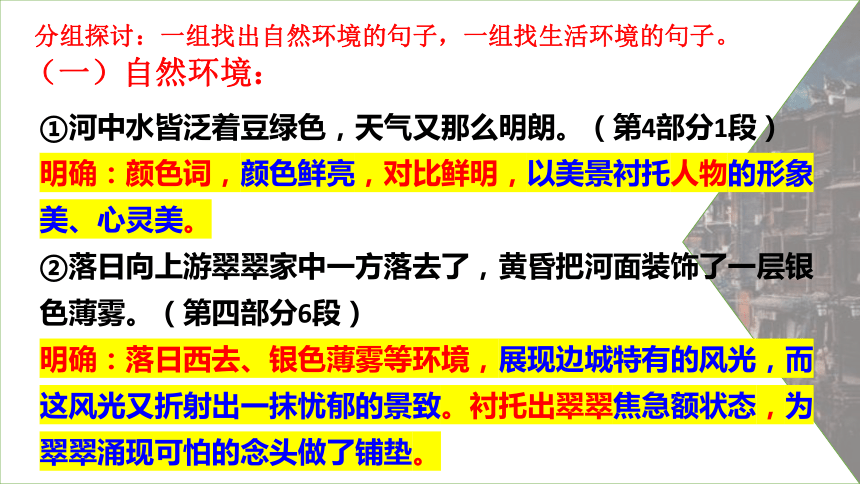

分组探讨:一组找出自然环境的句子,一组找生活环境的句子。

(一)自然环境:

①河中水皆泛着豆绿色,天气又那么明朗。(第4部分1段)

明确:颜色词,颜色鲜亮,对比鲜明,以美景衬托人物的形象美、心灵美。

②落日向上游翠翠家中一方落去了,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。(第四部分6段)

明确:落日西去、银色薄雾等环境,展现边城特有的风光,而这风光又折射出一抹忧郁的景致。衬托出翠翠焦急额状态,为翠翠涌现可怕的念头做了铺垫。

(一)自然环境:

③河面已朦朦胧胧,看去好像只有一只白鸭在潭中浮着,也只剩一个人追着这只鸭子。(第四部分8段)

④祖父坐在船头吹《娘送女》曲子给她听,她却同黄狗躺在门前大岩石上荫处看天上的云。白日渐长,不知什么时节,守在船头的祖父睡着了,躺在岸上的翠翠同黄狗也睡着了。(第六部分结尾)

明确:唢呐悠悠、白云悠悠,带着爷爷的祝福,载着翠翠的情愫,然后,“守在船头的祖父睡着了,躺在岸上的翠翠同黄狗也睡着了”:人与自然浑然一体,寂静、淳朴、伤感、美丽。这是作者的家园,是他的世外桃源,是他魂牵梦萦的湘西热土。

小结:小说以川湘边境的小山城茶峒和距其一里多地的渡口为背景,写了青山、绿水、夕阳、朱红色的船、黄狗、月亮、长颈的大雄鸭。这里风景安静活泼、生机盎然,摇撸人的歌声,年节时的欢笑声,嫁娶的唢呐声,爷娘唤女声——这是个古朴、清纯、自然健康、优美、毫不雕琢、宁静和平的世界。

(二)社会环境

1.生活环境

①两地接壤处,十余年来主持地方军事的,知道注重在安辑保守,处置还得法,并无特别变故发生。水路商务既不至于受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生。

②这些人,除了家中死了牛,翻了船,或发生别的死亡大变,为一种不幸所绊倒觉得十分伤心外,中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形,似乎就永远不会为这边城人民所感到。

生活环境太平

环境僻远使得边城人民不关心或者说不用关心他们生活以外的事情,体现边城之“边”。

(二)社会环境

1.生活环境

③三个节日过去三五十年前如何兴奋了这地方人,直到现在,还毫无什么变化,仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。

民风淳朴。生活环境相对隔离,这也是民风淳朴的原因。

(二)社会环境

2.人文环境(风俗)

(1)有哪些风俗?

(2)作者在第三部分第2段说:“边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年”在这三个节日中究竟是怎样的热闹?

①端午(第三部分3—4段):家家锁门闭户到河边,观看热闹的龙舟比赛、参加捉鸭子游戏。

实写端午节的热闹。

②中秋、过年(第五部分49段):男女对歌、观赏狮子和龙灯、放烟花。

虚写中秋节的热闹、回忆两年过年的热闹。

明确:①龙舟比赛、捉鸭子游戏,引证了这里的民风淳朴,而正是在这热闹的游戏中,作者让小说的主要人物翠翠、老船夫、顺顺、天保、傩送等人物相继出场,并在端午节活动中展现了人物的性格特点与情感爱好,为下文展开故事、塑造人物做了铺垫。

②边城的的端午节极具地域色彩,给人们展示了一种美不胜收的风土人情。

边城之美

人性美

风景美

风俗美

请思考沈从文想通过《边城》告诉我们什么呢?结合课文,深入探究小说主题。

《边城》是一部充满爱与温暖的作品,有着桃花源般幻想的色彩和田园牧歌式的理想图景,反映了作者对人性与人生的理想。

沈从文在20岁之前是生活在湘西,20岁之后是生活在对湘西的回忆中。他抱着对新的人生追求与向往离开了湘西。

但上世纪30年代的中国是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。沈从文看到了都市文明掩盖下的传统之美的衰落,看到了现代文明物欲横流、金钱至上,看到了质朴真诚的淡退、腐化浅薄的流行。

于是他开始眺望他早年生活过的故乡,凭借他对故乡下层人民怀有的那份“无可言说的温暖”之情,用温柔细腻的笔触写下了对湘西风土人情的赞美。

边城

《边城》完成于1934年4月19日,是作者最负盛名的代表作。

从空间与地位上来看,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。

从时间与文化上考虑,“边城”是大城市的腐朽生活和“庸俗小气自私市侩”的风气的对立面。

它代表了沈从文对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

①赞美: 边城质朴的生活和人与人之间纯洁的爱;

②批判: 物欲横流的现代文明和人们精神的堕落;

③呼吁: 重建民族的品德,重新找回美好的人性。

主旨

对比阅读

《阿Q正传》VS《边城》

学习任务一

分析人物形象

任务一:分析人物形象——阿Q&翠翠

同(身份) 异(形象)

阿

Q

翠

翠

丑

美

妄自尊大,自轻自贱

争强好胜,懦弱卑怯

蛮横霸道,奴性十足

欺软怕硬,卑鄙无赖

憎恶权贵,趋炎附势

天真无邪、活泼可爱情窦初开、自然清纯依恋爷爷、纯洁真挚

出生底层

学习任务二

探析社会环境

未庄

学习任务二:探析社会环境——风俗习惯

茶峒

vs

喝酒闲聊、打牌赌钱、迎神拜佛、打架斗殴......

空虚无聊 愚昧低俗

赛龙舟、捉鸭子、放烟花、

月下对歌.......

自然和谐 健康充实

未庄

学习任务二:探析社会环境——人际关系

茶峒

vs

冷漠无情

平等友善

等级压迫、民民相欺

亲情 邻里情 爱情 军民情

未庄

学习任务二:探析社会环境——人物命名

茶峒

vs

有姓无名

有名无姓

封建礼俗束缚

张扬人性自由

学习任务二:探析社会环境——未庄vs茶峒

未庄

假丑恶的病态世界

茶峒

真善美的理想世界

作者的目光:鲁迅是以冷峻的目光审视着未庄的丑,

沈从文则以温情的目光注视着边城的美。

学习任务三

探究原因

探究:

原因提示:

(1)社会原因、地理位置

(2)作家创作风格

(3)作家生活经历的影响。

(4)作家创作动机。

任务四:了解作品主题

《阿Q正传》:

鲁迅通过揭露、批判,揭丑,再现现实人性的泯灭,以引起疗救的注意,是在改造人性之丑。

《边城》:

沈从文通过讴歌、礼赞,显美,

钟情人性的优美鲜活,期望以此找回重塑民族品格的基因,是在重塑人性之美。

呼唤美好人性,重建理想家园

学者祝勇在他的关于沈从文的文章 《出走与归来》中说:“鲁迅和沈从文他们共同面对着若干个世纪以来中国人从未面对过的历史主题,并且不约而同地背井离乡,投入到新的文明中去。存在于同样时代,笔触同样直指乡土的作家鲁迅,他笔下的故乡‘仿佛一块均质的岩石,灰暗、滞闷,无法穿透。我们可以从学过的《祝福》中看到。其实,这两位作家内心都饱含着深情。同样对于乡土,如果说鲁迅以憎的方式表达他的爱,那么沈从文则以爱来包容他的憎。”

任务四:了解作品主题

猜一猜:在当时作家所处的时代,鲁迅和沈从文谁的文学作品更加盛行?

以《阿Q正传》为代表的批判性文学作品

以《边城》为代表的田园牧歌式文学作品

人性之丑

人性之美

→

学以致用

新冠疫情,如同一面镜子,照出了人性的美丑。你构思一篇小说塑造一个人物,你会彰显美还是批判丑,来揭示人性呢?

我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。

——沈从文

《边城》

第二单元

一曲田园牧歌,一种美的形式

《边城》情节梗概

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人,外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢上美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲,而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!

第三章:

第四章:

第五章 :

第六章:

当地端午节的风俗 (第三个端午节)

翠翠与傩送的相遇 (第一个端午节)

翠翠与天保的见面 (第二个端午节)

祖父对翠翠的试探 (现在)

活动一:梳理节选内容

2.小说节选围绕“端午节”,写了哪些事情?(按文本顺序进行梳理)

顺叙

插叙

请用一个字来概括你看完文章后的感受,并谈谈为什么。

风景美

风俗美

人性美

作者认为不管是故事还是人生,一切都应当美一点,丑的东西虽不全都是罪恶,总不能使人愉快,也无从令人由痛苦见出生命的庄严,产生那个高尚情操。

在课文中找出描写翠翠、爷爷、天保的文字,分组讨论分析人物的美

(15)溪边的那个朋友,也应当来看看年轻人的热闹,回去一趟,换换地位还赶得及。且说:“看得好,就不必再回来……”

说明爷爷体贴他人。

(17)老船夫听说十分高兴,于是把酒葫芦取出,推给城中来的那一个。两人一面谈些端午旧事,一面喝酒,不到一会儿,那人却在岩石上被烧酒醉倒了。

说明爷爷豪爽热情。

(58)老船夫即刻把船拉过来,一面拉船,一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你 ”便不加检点笑着说:“翠翠,假若大老要你做媳妇,请人来做媒,你答应不答应 ”

说明爷爷对翠翠生活上无比关爱,婚事上用心良苦,体现了爷爷的慈爱可亲。

(67-77)一个人乘船过河后,一定要给钱,而爷爷却坚持不肯收,为此两人还起了争执。爷爷说“礼轻仁义重”,虽然他不肯收人家的钱,但他还是领了这份情。

说明爷爷纯朴厚道、重义轻利。

活动三:赏析几处细节,感受淳朴人情。(爷爷的形象)

爷爷——淳朴厚道的老人

乘船人争给

钱:争 让:(礼让,谦让)---笑(原文--人与人关系状态)

撑船人争拒

评论:一座城里,这里的人重义轻利、慷慨大度、宽厚热情、淳朴善良。你、我、他构建一个家,你们、我们、他们构建一座城。人与人之间和睦、和乐,成人之美———无争、无欲、无怨。真实、自然、毫不急功近利,含蓄而毫不声张,温情而毫不暴烈。

撑船人(爷孙二人)与乘船人之间发生了怎样的矛盾,你如何看待这种矛盾?

钱

“争”(乘船人争给,撑船人争拒)

——笑(人与人关系状态)

——让(礼让,谦让)

除了翠翠、爷爷,文章还提到哪些人物身上折射出的人性美了吗?

城中戍军长官,为与民同乐,增加一个水上项目:放鸭子,捉鸭子——上下和谐。(三节)

爷爷的城中老熟人:帮爷爷摆渡,让他们去城里看赛龙舟。(四节)

傩送派人送翠翠回家(四节)

顺顺要大老把鸭子给翠翠,且知道他们拮据,又送许多尖角粽子。(五节)

和谐融洽的军民情

互助互爱的乡邻情

品读边城环境,徜徉一幅画卷

“一方水土养一方人”是怎样的水土环境养育了翠翠这样天真纯洁的少女、爷爷这样淳朴厚道的老人?

分组探讨:一组找出自然环境的句子,一组找生活环境的句子。

(一)自然环境:

①河中水皆泛着豆绿色,天气又那么明朗。(第4部分1段)

明确:颜色词,颜色鲜亮,对比鲜明,以美景衬托人物的形象美、心灵美。

②落日向上游翠翠家中一方落去了,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。(第四部分6段)

明确:落日西去、银色薄雾等环境,展现边城特有的风光,而这风光又折射出一抹忧郁的景致。衬托出翠翠焦急额状态,为翠翠涌现可怕的念头做了铺垫。

(一)自然环境:

③河面已朦朦胧胧,看去好像只有一只白鸭在潭中浮着,也只剩一个人追着这只鸭子。(第四部分8段)

④祖父坐在船头吹《娘送女》曲子给她听,她却同黄狗躺在门前大岩石上荫处看天上的云。白日渐长,不知什么时节,守在船头的祖父睡着了,躺在岸上的翠翠同黄狗也睡着了。(第六部分结尾)

明确:唢呐悠悠、白云悠悠,带着爷爷的祝福,载着翠翠的情愫,然后,“守在船头的祖父睡着了,躺在岸上的翠翠同黄狗也睡着了”:人与自然浑然一体,寂静、淳朴、伤感、美丽。这是作者的家园,是他的世外桃源,是他魂牵梦萦的湘西热土。

小结:小说以川湘边境的小山城茶峒和距其一里多地的渡口为背景,写了青山、绿水、夕阳、朱红色的船、黄狗、月亮、长颈的大雄鸭。这里风景安静活泼、生机盎然,摇撸人的歌声,年节时的欢笑声,嫁娶的唢呐声,爷娘唤女声——这是个古朴、清纯、自然健康、优美、毫不雕琢、宁静和平的世界。

(二)社会环境

1.生活环境

①两地接壤处,十余年来主持地方军事的,知道注重在安辑保守,处置还得法,并无特别变故发生。水路商务既不至于受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生。

②这些人,除了家中死了牛,翻了船,或发生别的死亡大变,为一种不幸所绊倒觉得十分伤心外,中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形,似乎就永远不会为这边城人民所感到。

生活环境太平

环境僻远使得边城人民不关心或者说不用关心他们生活以外的事情,体现边城之“边”。

(二)社会环境

1.生活环境

③三个节日过去三五十年前如何兴奋了这地方人,直到现在,还毫无什么变化,仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。

民风淳朴。生活环境相对隔离,这也是民风淳朴的原因。

(二)社会环境

2.人文环境(风俗)

(1)有哪些风俗?

(2)作者在第三部分第2段说:“边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年”在这三个节日中究竟是怎样的热闹?

①端午(第三部分3—4段):家家锁门闭户到河边,观看热闹的龙舟比赛、参加捉鸭子游戏。

实写端午节的热闹。

②中秋、过年(第五部分49段):男女对歌、观赏狮子和龙灯、放烟花。

虚写中秋节的热闹、回忆两年过年的热闹。

明确:①龙舟比赛、捉鸭子游戏,引证了这里的民风淳朴,而正是在这热闹的游戏中,作者让小说的主要人物翠翠、老船夫、顺顺、天保、傩送等人物相继出场,并在端午节活动中展现了人物的性格特点与情感爱好,为下文展开故事、塑造人物做了铺垫。

②边城的的端午节极具地域色彩,给人们展示了一种美不胜收的风土人情。

边城之美

人性美

风景美

风俗美

请思考沈从文想通过《边城》告诉我们什么呢?结合课文,深入探究小说主题。

《边城》是一部充满爱与温暖的作品,有着桃花源般幻想的色彩和田园牧歌式的理想图景,反映了作者对人性与人生的理想。

沈从文在20岁之前是生活在湘西,20岁之后是生活在对湘西的回忆中。他抱着对新的人生追求与向往离开了湘西。

但上世纪30年代的中国是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。沈从文看到了都市文明掩盖下的传统之美的衰落,看到了现代文明物欲横流、金钱至上,看到了质朴真诚的淡退、腐化浅薄的流行。

于是他开始眺望他早年生活过的故乡,凭借他对故乡下层人民怀有的那份“无可言说的温暖”之情,用温柔细腻的笔触写下了对湘西风土人情的赞美。

边城

《边城》完成于1934年4月19日,是作者最负盛名的代表作。

从空间与地位上来看,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。

从时间与文化上考虑,“边城”是大城市的腐朽生活和“庸俗小气自私市侩”的风气的对立面。

它代表了沈从文对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

①赞美: 边城质朴的生活和人与人之间纯洁的爱;

②批判: 物欲横流的现代文明和人们精神的堕落;

③呼吁: 重建民族的品德,重新找回美好的人性。

主旨

对比阅读

《阿Q正传》VS《边城》

学习任务一

分析人物形象

任务一:分析人物形象——阿Q&翠翠

同(身份) 异(形象)

阿

Q

翠

翠

丑

美

妄自尊大,自轻自贱

争强好胜,懦弱卑怯

蛮横霸道,奴性十足

欺软怕硬,卑鄙无赖

憎恶权贵,趋炎附势

天真无邪、活泼可爱情窦初开、自然清纯依恋爷爷、纯洁真挚

出生底层

学习任务二

探析社会环境

未庄

学习任务二:探析社会环境——风俗习惯

茶峒

vs

喝酒闲聊、打牌赌钱、迎神拜佛、打架斗殴......

空虚无聊 愚昧低俗

赛龙舟、捉鸭子、放烟花、

月下对歌.......

自然和谐 健康充实

未庄

学习任务二:探析社会环境——人际关系

茶峒

vs

冷漠无情

平等友善

等级压迫、民民相欺

亲情 邻里情 爱情 军民情

未庄

学习任务二:探析社会环境——人物命名

茶峒

vs

有姓无名

有名无姓

封建礼俗束缚

张扬人性自由

学习任务二:探析社会环境——未庄vs茶峒

未庄

假丑恶的病态世界

茶峒

真善美的理想世界

作者的目光:鲁迅是以冷峻的目光审视着未庄的丑,

沈从文则以温情的目光注视着边城的美。

学习任务三

探究原因

探究:

原因提示:

(1)社会原因、地理位置

(2)作家创作风格

(3)作家生活经历的影响。

(4)作家创作动机。

任务四:了解作品主题

《阿Q正传》:

鲁迅通过揭露、批判,揭丑,再现现实人性的泯灭,以引起疗救的注意,是在改造人性之丑。

《边城》:

沈从文通过讴歌、礼赞,显美,

钟情人性的优美鲜活,期望以此找回重塑民族品格的基因,是在重塑人性之美。

呼唤美好人性,重建理想家园

学者祝勇在他的关于沈从文的文章 《出走与归来》中说:“鲁迅和沈从文他们共同面对着若干个世纪以来中国人从未面对过的历史主题,并且不约而同地背井离乡,投入到新的文明中去。存在于同样时代,笔触同样直指乡土的作家鲁迅,他笔下的故乡‘仿佛一块均质的岩石,灰暗、滞闷,无法穿透。我们可以从学过的《祝福》中看到。其实,这两位作家内心都饱含着深情。同样对于乡土,如果说鲁迅以憎的方式表达他的爱,那么沈从文则以爱来包容他的憎。”

任务四:了解作品主题

猜一猜:在当时作家所处的时代,鲁迅和沈从文谁的文学作品更加盛行?

以《阿Q正传》为代表的批判性文学作品

以《边城》为代表的田园牧歌式文学作品

人性之丑

人性之美

→

学以致用

新冠疫情,如同一面镜子,照出了人性的美丑。你构思一篇小说塑造一个人物,你会彰显美还是批判丑,来揭示人性呢?