湖南省名校联考联合体2024-2025学年高二下学期5月联考 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省名校联考联合体2024-2025学年高二下学期5月联考 历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-21 15:22:10 | ||

图片预览

文档简介

名校联考联合体2025年春季高二年级5月联考

历史

第I卷 选择题(共48分)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.现代考古发现了龙山文化时代的50多座史前城市遗址,如章丘城子崖、天门石家河等,这些城市有护城河等军事防御工程。这些考古发现表明当时

A.早期国家已经出现

B.具备一定的社会组织能力

C.尚未出现阶级分化

D.农业推动村落向城市演变

2.战国时期部分诸侯国出现了以下现象:齐国将宗庙祭祀用的青铜礼器改铸成兵器;楚国贵族用代表身份等级的玉佩换成战马。这些现象共同反映出

A.青铜铸造技术取得突破

B.军事需求主导社会变革

C.传统礼制规范遭到破坏

D.贵族统治阶层普遍衰落

3.《晋书·食货志》中记载的占田制规定:一品官有权占田五十顷,以下每品递减五顷,至九品只占田十顷。贵族官僚还可以荫亲属,多者九族,少者三族。从一品官到九品官还可以荫佃客十五户到一户,荫衣食客三人到一人。这一规定,客观上

A.维护了西晋的长期稳定发展

B.抑制了土地的集中

C.埋下了西晋政权灭亡的隐患

D.保障了官僚的特权

4.朱熹《劝农文》中记载,“佃户既赖田主给佃生借以养活家口,田主亦借佃客耕田纳租以供赡家计,二者相须方能存立。今仰人户递相告戒,佃户不可侵犯田主,田主不可挠虐佃户”。通过以上材料可以看出宋朝

A.产生了新的生产关系 B.社会治理注重平衡阶层利益

C.农民的社会地位提高 D.土地经营模式出现根本变革

5.据林干的统计,《明会要》卷四五《集议》所载廷议件次共一百零一次,其中有十三项被皇帝否决或不报,而这十三项决议中,最多的是关于宗庙、典礼的事务,从某种意义可以说是皇室内部事务。由此推断,明代廷议制的存在

A.有利于国家决策的合理化

B.说明廷议是主要的决策手段

C.实现了大臣对皇权的制约

D.反映中枢决策程序规范有序

6.1908年龙门师范学堂高等小学校举行远足后,多名学生在其远足日记中记录了对当时社会的观察。学生在日记中写道:“见火车疾驰,黑烟腾空”,“路旁工厂林立,机声隆隆”,“远足行经上海法租界时,被禁止奏乐,名为租地,实为割地”。通过学生的日记,可以看出当时

A.体育锻炼是学校教育的重点

B.资本输出是列强侵华的主要手段

C.新式教育注重学生全面发展

D.中国半殖民地半封建的社会性质

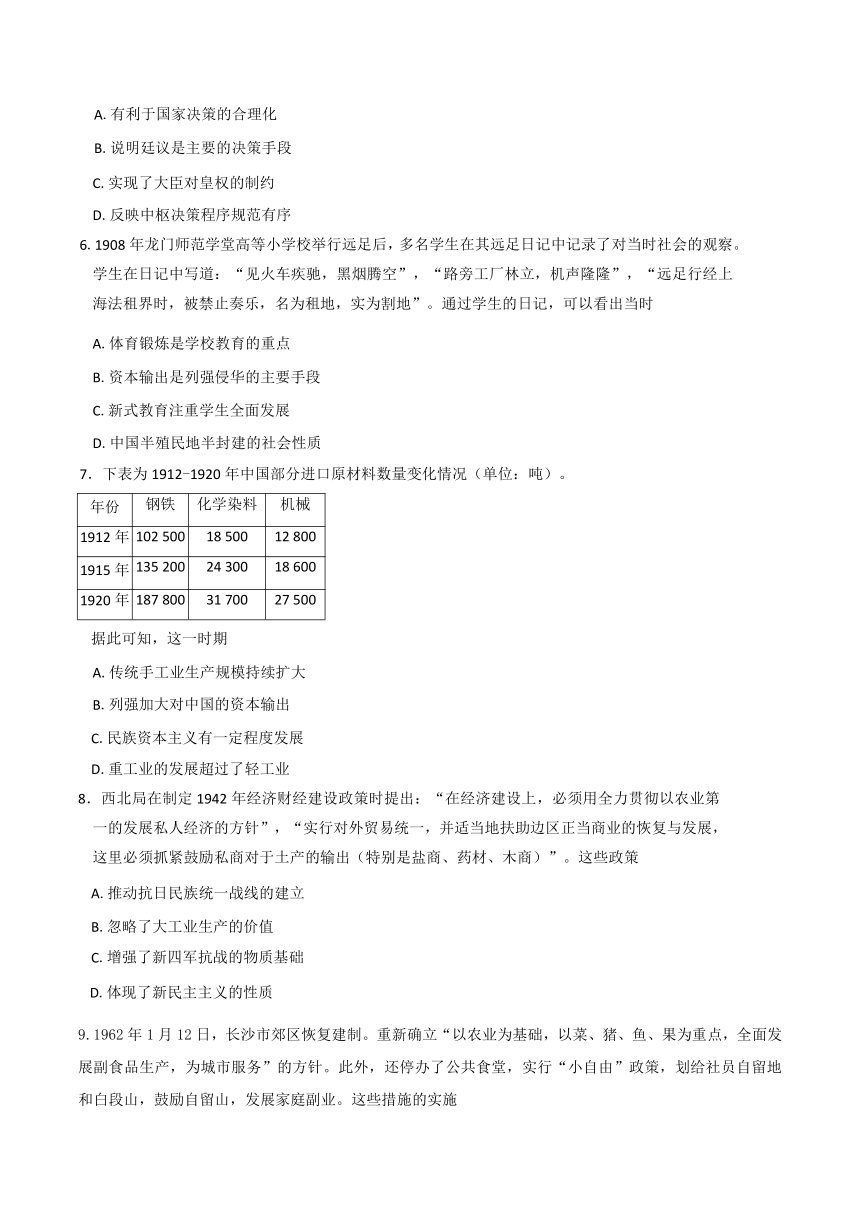

7.下表为1912-1920年中国部分进口原材料数量变化情况(单位:吨)。

年份 钢铁 化学染料 机械

1912年 102 500 18 500 12 800

1915年 135 200 24 300 18 600

1920年 187 800 31 700 27 500

据此可知,这一时期

A.传统手工业生产规模持续扩大

B.列强加大对中国的资本输出

C.民族资本主义有一定程度发展

D.重工业的发展超过了轻工业

8.西北局在制定1942年经济财经建设政策时提出:“在经济建设上,必须用全力贯彻以农业第一的发展私人经济的方针”,“实行对外贸易统一,并适当地扶助边区正当商业的恢复与发展,这里必须抓紧鼓励私商对于土产的输出(特别是盐商、药材、木商)”。这些政策

A.推动抗日民族统一战线的建立

B.忽略了大工业生产的价值

C.增强了新四军抗战的物质基础

D.体现了新民主主义的性质

9.1962年1月12日,长沙市郊区恢复建制。重新确立“以农业为基础,以菜、猪、鱼、果为重点,全面发展副食品生产,为城市服务”的方针。此外,还停办了公共食堂,实行“小自由”政策,划给社员自留地和白段山,鼓励自留山,发展家庭副业。这些措施的实施

A.奠定了工业化的基础

B.改变了人民公社体制

C.改变了农村生产关系

D.有利于国民经济恢复

10.上海市1994年2月施行《上海市蓝印户口管理暂行规定》,规定:在上海投资人民币100万元(或美元20万)及以上、或购买一定面积的商品房、或在上海有固定住所及合法稳定工作者均可申请上海市蓝印户口,持蓝印户口一定期限后可转为常住户口。该规定的出台

A.直接推动社会主义市场经济体制的建立

B.是遵循市场化规律的体现

C.成功解决了农村富余劳动力的就业问题

D.消除了城乡二元经济结构

11.《希腊历史名人传》中记载,第二次希波战争前,雅典两位重要的政治家地米斯托克利和阿里斯提德围绕雅典未来军事力量的发展走向发生了严重分歧,由于无法通过调解来解决争端,雅典人动用了陶片放逐法来裁决。令人意外的是,被放逐的却是名声和地位都相对较高的阿里斯提德。这种现象是由于

A.公民直接参与城邦事务

B.民主政治还未建立

C.旧的贵族世袭特权消失

D.各阶层的平等参政

12.13世纪末,法王腓力四世宣布,凡法兰西王国的臣民,未经国王允许,不得将金银、货币、武器、马匹输出国外。基于中世纪欧洲的社会发展状况,法王颁布这一政策最有可能是因为

A.民族意识的开始觉醒

B.教权与王权之间的矛盾.

C.人文主义在欧洲兴起

D.自由主义经济思想流行

13.19世纪末,墨西哥学者在考察中发现,当地农民仍在使用阿兹特克时代传承的“浮动园地”农业技术种植玉米,教堂中的壁画融合了天主教圣像与印第安羽蛇神的元素。这些现象表明

A.印第安文化在逆境中延续发展

B.殖民掠夺隔断了文化的融合

C.学者在文明的延续中作用突出

D.文明交流推动了社会的进步

14.19世纪末20世纪初,俄国已成为帝国主义国家,其工业总产值居世界第五位,彼得格勒、莫斯科等城市集中了全国80%的产业工人,铁路网将各大城市紧密相连,且城市无产阶级深受沙皇专制与资本的双重剥削。以上这一段文字可以用来论证俄国

A.革命方式具有暴力的特征

B.革命爆发具有偶然性

C.走城市革命道路的可行性

D.革命的社会主义性质

15.在美国的辛普森杀妻案审判中,尽管检方出示了血迹、手套等大量证据,但辩护方成功质疑证据收集程序的合法性及证据链的完整性。最终,陪审团作出无罪裁决。这一审判结果最能体现的法律原则是

A.疑罪从无 B.人人平等

C.以礼入法 D.遵循先例

16.2023年马克龙绕过国民议会,依据宪法第49条第3款强行通过将退休年龄从62岁提高到64岁的退休制度改革方案,引发全国性抗议浪潮。这一事件最能体现法国

A.直接民主的局限性

B.三权分立体制名存实亡

C.总统权力不受制约

D.特殊决策机制的灵活性

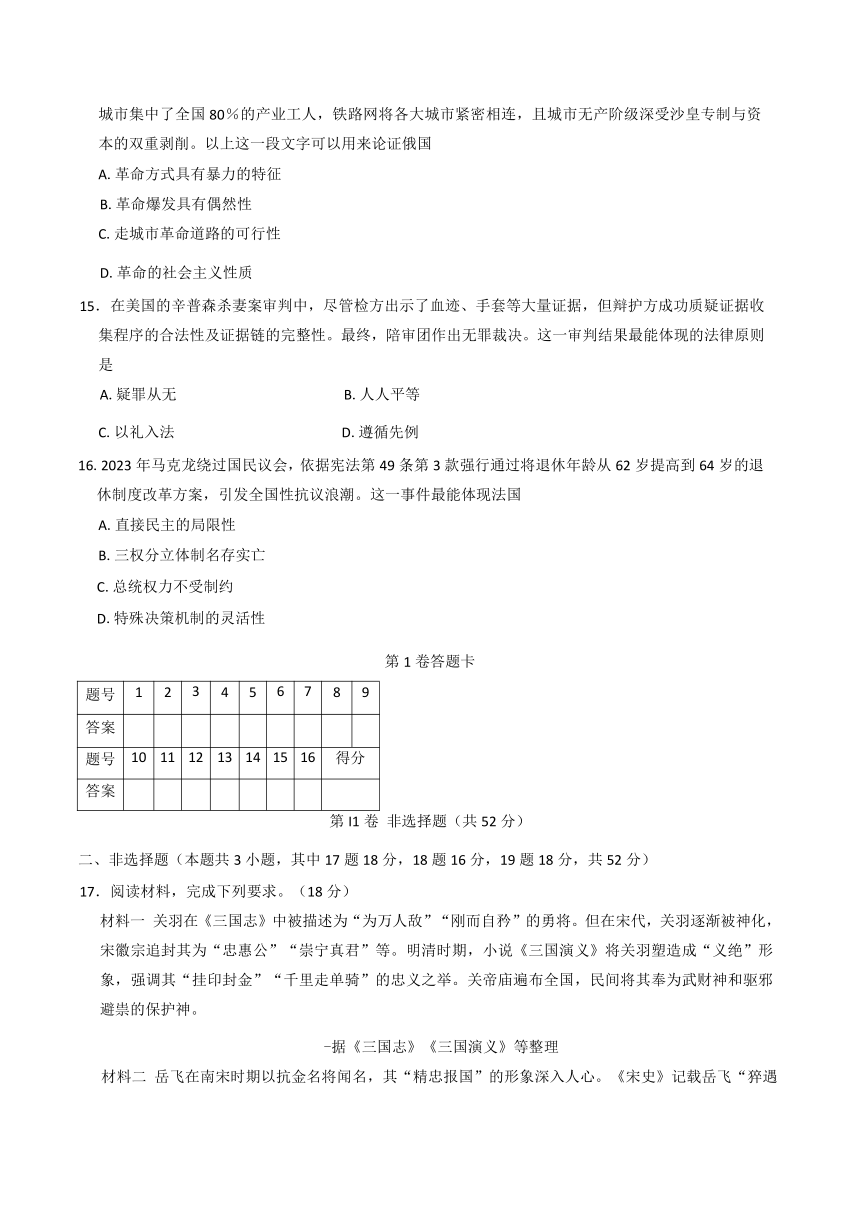

第1卷答题卡

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

答案

题号 10 11 12 13 14 15 16 得分

答案

第I1卷 非选择题(共52分)

二、非选择题(本题共3小题,其中17题18分,18题16分,19题18分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 关羽在《三国志》中被描述为“为万人敌”“刚而自矜”的勇将。但在宋代,关羽逐渐被神化,宋徽宗追封其为“忠惠公”“崇宁真君”等。明清时期,小说《三国演义》将关羽塑造成“义绝”形象,强调其“挂印封金”“千里走单骑”的忠义之举。关帝庙遍布全国,民间将其奉为武财神和驱邪避祟的保护神。

-据《三国志》《三国演义》等整理

材料二 岳飞在南宋时期以抗金名将闻名,其“精忠报国”的形象深入人心。《宋史》记载岳飞“猝遇敌不动,故敌为之语曰:“撼山易,撼岳家军难。””明代以后,岳飞的事迹通过戏曲、小说等广泛传播,逐渐成为中华民族抵御外侮的象征。清朝统治者一方面褒扬岳飞的忠君精神,另一方面又因自身满族身份,对其抗金事迹有所回避,在官方修史中淡化民族矛盾的表述。

-据《宋史》《说岳全传》等整理

根据材料一,指出关羽形象在宋代到明清时期的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析不同时期对岳飞形象塑造的意图。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代英雄人物形象演变的认识。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 法兰西以奢侈品生产而著称。然而,在这个奢侈品王国的历史上,禁奢法令屡见不鲜,并在启蒙时代引发了思想界的“奢侈之争”。

科尔贝等法国重商主义者认为奢侈能使穷人依靠富人的开销过活,并能培养良好的品位,促进艺术的发展。这种观点受到了法国高级教士费奈隆的猛烈抨击。······费奈隆对奢侈观念全面、深入的批评,在18世纪法国社会中引发了一场激烈、持久的争论,即著名的“奢侈之争”,其核心问题为奢侈对社会是否有益。

首先反驳费奈隆的是定居英格兰的荷兰哲学家曼德维尔。曼德维尔在《蜜蜂的寓言》中对“奢侈能毁损整个国家的财富”的观点提出异议,认为追求奢侈可以刺激消费,从而促进特定产业和商业的发展。《蜜蜂的寓言》一书传入法国后,对主张奢侈有益社会的论者让-弗朗索瓦·梅隆和伏尔泰产生了很大影响。梅隆认为,奢侈是促进经济增长的动力,是经济发展中一个自然和必要的阶段,源于政府的富裕和稳定,普通人只有通过极其努力的工作才能享受奢侈,需要从法律上予以制止的,是懒惰而不是奢侈。伏尔泰则主张“奢侈会毁灭穷国,却使伟大的国家变得富有”,奢侈对法国经济而言是至关重要的,它将富人的荒唐转换为穷人急需的工作机会。

18世纪中叶,以魁奈为首的重农学派思想家则承继了费奈隆的观点,对奢侈加以谴责,认为奢侈对生产投资是一种阻碍,对不从事生产的阶级是一种鼓励。卢梭在《论科学与艺术》中,明确指出奢侈必然会造成风尚的解体和趣味的腐化,并对支持奢侈的哲学家们进行了犀利批评······18世纪的这场奢侈之争延续几十年之久,吸引了众多文人、学者参与讨论,使得奢侈问题一直是法国旧制度后期公共领域的热门话题。

-摘编自顾杭《法国历史上的禁奢令》(《光明日报》2018年)结合材料与所学知识,评析18世纪法国社会关于“奢侈”的争议。(16分)

炎德·英才·名校联考联合体2025年春季高二年级5月联考

历史参考答案

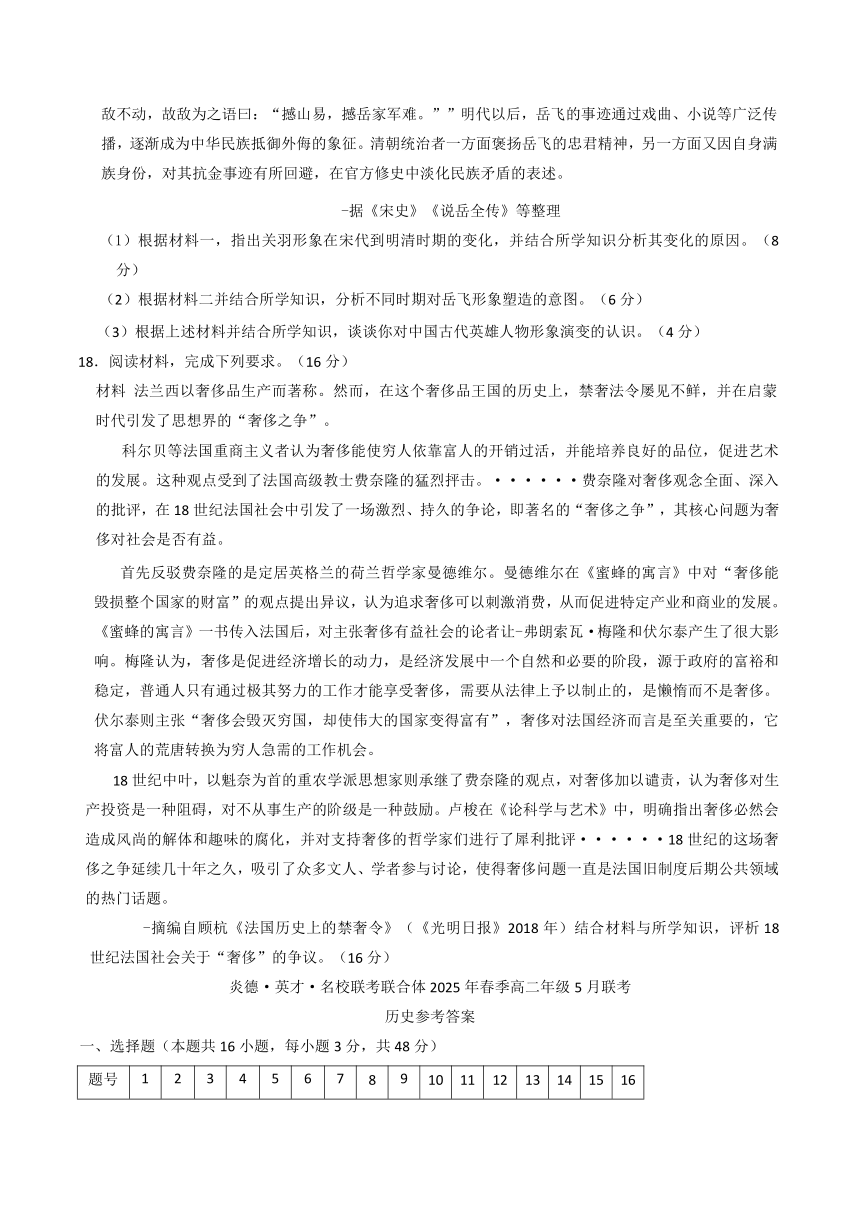

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B C C B A D C D D B A B A C A D

1.B【解析】这些城市及军事防御工程的出现,需要大量的人力及由人来组织,表明当时已经具备一定的社会组织能力,B项正确。早期国家形成的标志是公共权力、阶级分化等,材料没有体现这些,A项错误。大量防御工程的修建反映了当时部落之间冲突频繁,为了保护城市及居民安全,防御设施不断强化,与是否出现阶级分化没有必然关系,C项错误。材料没有体现农业,排除D项。

2.C【解析】材料中的青铜礼器、玉佩等均是礼制的重要象征,而被改成其他的用途,体现出“礼崩乐坏”的时代特征,C项正确。材料未涉及青铜铸造技术,A项错误。材料聚焦礼崩乐坏,并未强调军事对社会变革的作用,“主导”一词有误,B项错误。材料体现的是贵族破坏礼制,无法说明其衰落,D项错误。

3.C【解析】材料中体现的是通过将土地的占有权与官僚品级挂钩,这种措施会强化门阀士族的经济特权,从而加速了西晋的灭亡,C项正确。材料现象只会加速灭亡,A项错误。材料现象也不会抑制土地兼并,B项错误。保障官僚特权是颁布这一措施的主观目的,而非客观效果,D项错误。

4.B【解析】材料中官府既强调佃户依赖田主获得土地耕种谋生,也指出田主依赖佃户纳租维持生计,并要求双方互相尊重,说明宋朝在社会治理中注重平衡阶层关系,B项正确。材料中涉及的是租佃现象,A项错误。材料中农民的社会地位没有改变,C项错误。当时的土地经营模式还是封建土地经营的继续,未发生根本变革,D 项错误。

5.A【解析】君主和官僚进行廷议,皇帝可以集思广益,能使国家决策更加合理化,A项正确。材料只提及廷议这一种决策方式,无法体现是主要手段,B项错误。明代是君主专制强化时期,C项错误。材料仅体现廷议结果与皇帝否决情况,未涉及中枢决策的具体程序,无法得出中枢决策程序规范有序,D项错误。

6.D【解析】材料学生的日记中“租界”等体现了主权的丧失,还有现代化的工厂等,指资本主义的发展,符合近代中国半殖民地半封建的社会性质,D项正确。材料中的体育活动只是学校教育的一部分,A项错误。有对比才有“主要”,材料没有对比,B项错误。材料中只涉及远足这一项体育活动,C项错误。

7.C【解析】从表格数据来看,这一时期钢铁、化学染料、机械等进口量呈现明显增长趋势,而这些都是工业生产的重要基础原材料等,C项正确。A项中的传统手工业使用的是传统原材料,与钢铁等无关,A项错误。材料呈现的是原材料进口数据,并非列强在华投资设厂等资本输出形式,B项错误。材料没有涉及轻重工业的对比,D项错误。

8.D【解析】新民主主义经济是指人民政府领导下的(或者公有制领导下的)多种成分并存,边区的政策体现了新民主主义经济,D项正确。抗日民族统一战线于1937年9月已经建立,A项错误。根据当时的实际情况,重视发展农业,并不是忽略大工业生产,B项错误。材料提及的是西北局制定的政策,新四军在南方,C项错误。

9.D【解析】材料体现的是“八字”方针里面“调整”的内容的具体体现,部分改正了原来的“左”倾错误,从而有利于国民经济的恢复,D项正确。奠定了工业化基础的是“一五”计划建设,A项错误。这些措施的实施没有改变人民公社体制,也没有改变农村生产关系,B、C两项错误。

10.B【解析】蓝印户口政策以经济性条件的筛选取代计划指标的控制,是遵循市场经济规律的体现,B项正确。21世纪初市场经济体制才得以初步建立,“直接推动”说法错误,A项错误。上海市一个地区的政策出台,无法解决我国大量的农村剩余劳动力的问题,C项错误。城乡二元经济结构现在还存在,D项错误。

11.A【解析】材料中体现的是通过“陶片放逐法”中的公民投票决定放逐对象,A项正确。材料中运用了陶片放逐法,此时的民主政治已经建立,B项错误。材料与旧的贵族世袭的特权无关,C项错误。雅典民主政治中妇女、儿童、奴隶等无法参政,D项错误。

12.B【解析】根据时间与内容判断,当时的欧洲处在基督教的神学统治下,是因为教皇颁布敕令,宣布没有教皇的许可,国王不得向教士征税等,才有了材料中法王政策的出台,法王颁布这一政策,相当于禁止法国的教士向教皇纳贡,体现的是教权与王权的矛盾,B项正确。欧洲民族意识开始觉醒于中世纪的晚期14、15世纪,A 项错误。人文主义在欧洲兴起在文艺复兴运动时期,C项错误。自由主义经济思想的出现是在第一次工业革命后,D项错误。

13.A【解析】“浮动园地”等在19世纪末的墨西哥出现,表明印第安文化得以保存,A项正确。材料体现文化的融合,殖民掠夺也会造成文化的融合,B项错误。材料只是提及学者发现了古代印第安文明遗存,并非强调学者在文明延续中的作用,C项错误。材料提及文明的交流,但是没有涉及社会进步,D项错误。

14.C【解析】材料叙述的是俄国的工业相对发达,工人集中在城市,适合走城市革命道路,C项正确。材料没有涉及革命的方式,A项错误。材料中提及无产阶级受沙皇及资本的双重剥削,指的是革命爆发的必然性,B项错误。革命任务决定革命性质,俄国革命中的二月革命是民主革命性质,D项错误。

15.A【解析】疑罪从无是指刑事诉讼中,检察院对犯罪嫌疑人的犯罪事实不清,证据不确实,应当作出不起诉决定。在辛普森案中因证据存在瑕疵,无法形成完整、无懈可击的证据链,最终作出无罪裁决,A项正确。“人人平等”原则强调平等适用法律,案例未突出,B项错误。“以礼入法”是中国古代法律的特点之一,与材料无关,C项错误。“遵循先例”指依据过往判例判案,与本案无关,D项错误。

16.D【解析】材料体现的是政府在特定情况下的一种特殊决策途径,当正常的议会表决程序难以通过法案时,政府可以借助宪法条款来强行推动决策,体现了特殊情况下决策机制的灵活性,D项正确。材料未体现直接民主如公投、选举等,A项错误。法国实行的是三权分立体制,B项错误。材料中总统绕过国民议会,是依据宪法赋予的特殊权力,并非总统权力不受制约,C项错误。

二、非选择题(本题共3小题,其中17题18分,18题16分,19题18分,共52分)

17.(1)变化:从历史人物逐渐演变为忠义的象征;从单纯的军事将领形象,发展为兼具经济、宗教等多重功能的民间信仰的神。(4分)

原因:理学的发展,强调忠君爱国思想;明清商品经济发展,商人阶层对诚信忠义精神的推崇;小说、戏曲等市民文化的繁荣,推动关羽形象的传播;统治者通过神化关羽加强思想控制,维护统治秩序。(每点2分,任答两点,共4分)

(2)南宋时期:塑造岳飞精忠报国形象,旨在鼓舞抗金斗志,凝聚民心,维护南宋统治。(2分)

明代以后:强化岳飞抵御外侮的民族英雄形象,激发民族意识,巩固统治;借岳飞事迹弘扬儒家忠义观念。(任答一点得2分)

清朝时期:褒扬岳飞忠君精神,维护封建伦理纲常;淡化其抗金事迹,缓和满汉民族矛盾,巩固统治。(任答一点得2分)

(3)认识:①英雄人物形象的演变受政治、经济、文化等多种因素影响。(政治上,统治者往往根据统治需要,对英雄人物形象进行改造和利用,以维护统治秩序;经济上,商品经济发展促使英雄形象承载更多社会文化功能;文化上,主流思想的变迁和民间文化的传播推动英雄形象不断丰富。)②英雄人物形象的演变反映了不同时代的社会需求和价值取向,既是历史记忆的传承,也是时代精神的投射。③同时,对英雄人物形象的塑造和传播,有助于增强民族认同感和凝聚力,传承优秀传统文化。(每点2分,任答两点,共4分)

18.评分标准:

一等(12~16分) 置于历史的大时空背景下考察,运用唯物史观、时空观念、史料实证和历史解释等,史论结合,逻辑严密,表达清晰,结构完整,认识深刻,立意高

二等(5~11分) 较好地结合教材与时代背景,阐述较完整,史论结合较紧密,逻辑较严密,表达较清晰,结构较完整

三等(0~4分) 脱离材料与时代背景,没有具体阐述,缺乏历史评析。史论结合不紧密,逻辑不严密,表达不清晰,结构不完整

18世纪法国“奢侈之争”

18世纪法国社会围绕“奢侈”的争议,其核心问题为奢侈对社会是否有益。本质上是新旧观念与社会转型矛盾的体现。两种观点均反映了当时社会的现实问题,同时也存在局限性。

以魁奈为首的一派,对“奢侈”加以谴责。其观点源于维护传统秩序的需要。18世纪的法国,封建制度依然占据主导地位,他们认为奢侈对生产投资是一种阻碍,受“重商主义”的影响,“奢侈”会使大量金银外流,冲击本国农业生产,同时基督教的节俭观念深入人心,奢侈消费被视为违背教义的行为。教会与贵族阶层试图通过批判奢侈来维护自身的道德权威与特权地位。然而,这种观点忽视了经济发展的新趋势,单纯从道德层面批判奢侈,无法适应社会经济变革的需求。

以梅隆和伏尔泰为代表的另一派则肯定了“奢侈”这一现象。该观点则体现了新兴力量对社会变革的追求。随着资本主义经济的发展,新兴资产阶级崛起,封建制度逐渐走向衰落,又经历了“启蒙运动”的洗礼。他们倡导奢侈消费,意在打破传统等级限制,通过消费彰显自身地位。奢侈消费的确促进了法国手工业和商业的繁荣,如里昂的丝织业、巴黎的奢侈品制造业因奢侈需求而蓬勃发展,带动了技术创新和就业增长。但这种观点过分夸大了奢侈对社会发展的推动作用,没有认识到当时法国社会贫富差距扩大、底层民众生活困苦等深层次矛盾,奢侈消费在一定程度上加剧了社会的不平等。

这场“奢侈之争”反映出18世纪法国正处于社会转型的关键时期,传统观念与新兴思想激烈碰撞,封建经济与资本主义经济此消彼长。它不仅是一场关于生活方式的争论,更是社会各阶层在思想、经济和政治层面矛盾与冲突的缩影,为法国大革命的爆发埋下了思想与社会层面的伏笔。

19.(1)特点:持续推进;党的高度重视;形式多样;先试验再推广;成效显著;借鉴苏联经验;带有政治色彩。(每点2分,任答三点,共6分)

(2)评分标准:

①主题契合度。紧扣“国家记忆”这一主题,自拟论题。准确体现扫盲运动(或者其他的历史史实也可以)与社会进步的关联,论述围绕这一核心问题展开,不偏题跑题。(2分)

②内容完整性。阐述扫盲运动(或所选取的史实)的背景、开展方式、成果、意义及反映出来的时代特征。(4分)

③论述逻辑性。结构清晰,层次分明,从背景到举措再到影响等,无重大内容的缺失。(4分)

④语言表达。文字简洁流畅,专业术语运用准确。(2分)

扫盲运动·时代变革的缩影

扫盲运动是特定历史时期我国社会变革的重要缩影。旧中国教育资源被少数人垄断,广大人民被剥夺了受教育的权利。据统计,在新中国成立初期,全国文盲率高达80%,严重阻碍国家建设与社会发展。农村地区的文盲率更是高达95%。这严重阻碍了社会进步与经济发展,成为新中国建设面临的重大挑战。

党中央高度重视扫盲工作。1950年起,政府大规模开展扫盲运动,如成立专门的机构,制定了一系列政策文件,明确了扫盲工作的目标、任务、方法等。采取灵活多样的形式,如通过创办扫盲班、夜校等形式,组织群众学习文化知识。扫盲运动不仅传授识字、算术等基础技能,更承载着思想启蒙与社会动员功能。妇女通过学习走出家庭束缚,参与社会事务;工农群众在掌握知识后,积极投身生产建设。运动采用“速成识字法”等创新方式,结合生产生活实际编写教材,让文化知识更易被接受。在提高群众文化水平的同时,既实现了文化领域的革命性变革,又传播了社会主义意识形态,巩固了新中国的思想基础,强有力地支持了我们的现代化建设。

扫盲运动作为新中国文化革命的缩影,集中体现了新中国在文化建设、意识形态等多方面的探索与成就。在新时代,我们应该继续重视教育事业,推动全民素质的全面提升,为实现中华民族伟大复兴提供强有力的支撑。

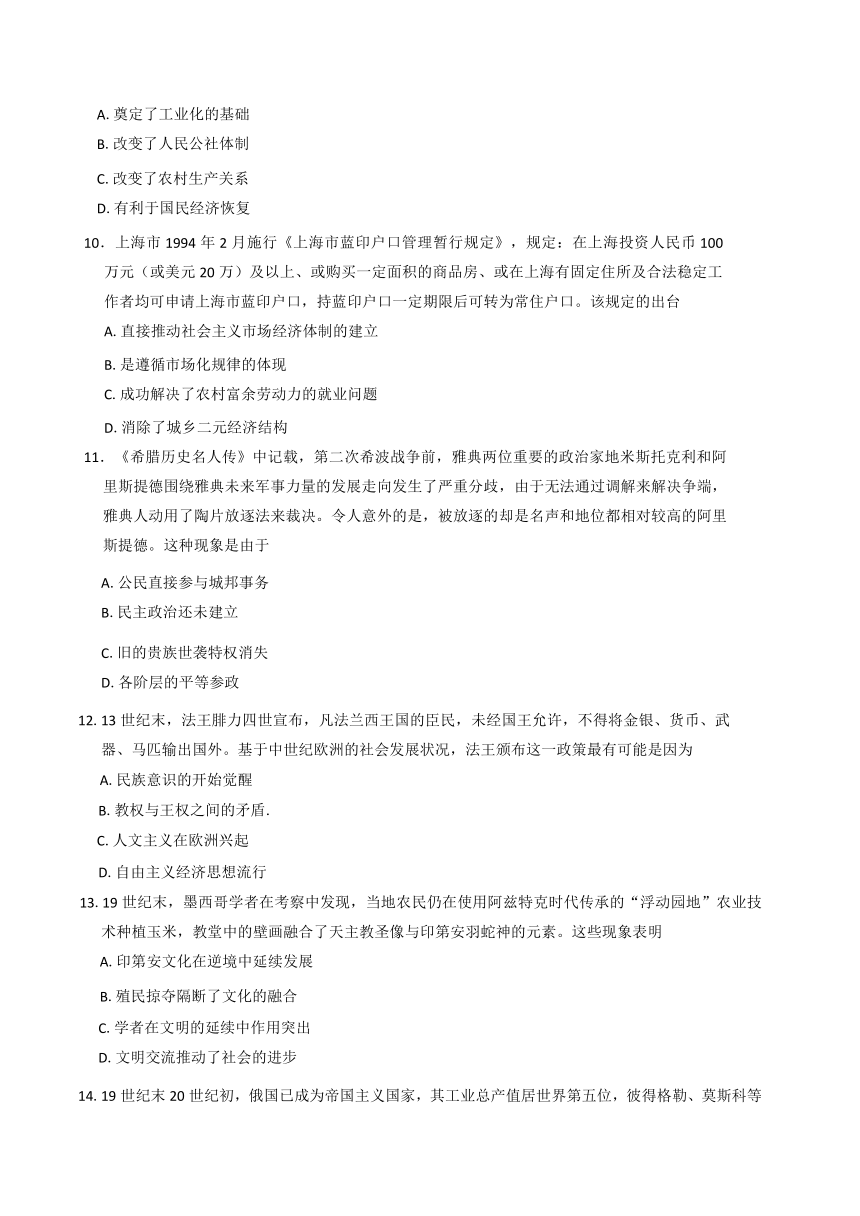

19.大事年表,是学者根据某一主题,把特定时期的较大事件按年代排列起来的一种参考资料。阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料

时间 事件 主要内容

1949年 开启扫育工作 将扫除文盲作为教育工作的重要任务,提出“开展识字教育,逐步减少文盲”的目标

1950年 第一次全国工农教育会议 确定工农教育要以识字、学文化为主,“推行识字教育,逐步减少文盲”并对扫盲的组织、经费等进行部署

1952年 推行“速成识字法” 确定河北省为“速成识字法”实验区,由祁建华创建的“速成识字法”在全国推广。利用注音符号帮助群众快速识字

1956年 《关于扫除文盲的决定)发布 借鉴苏联扫盲经验,全国扫除文盲协会正式成立,这是一个在国务院领导下指导和组织全国扫盲运动的组织。明确指出扫盲是一项“刻不容缓的重大政治任务”

1958年 掀起扫盲高潮 全国范围内开展大规模的扫盲行动,各地建立大量扫盲班、夜校等,动员各方力量参与

-摘编自武春霞、武洪隽《新中国成立后的全国扫盲运动》

(1)阅读材料,概括20世纪50年代中国扫盲运动的主要特点。(6分)

(2)结合史实阐释一则新中国的“国家记忆”。(要求:自拟论题,体现国家记忆,观点正确,史论结合,逻辑严谨)(12分)

历史

第I卷 选择题(共48分)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.现代考古发现了龙山文化时代的50多座史前城市遗址,如章丘城子崖、天门石家河等,这些城市有护城河等军事防御工程。这些考古发现表明当时

A.早期国家已经出现

B.具备一定的社会组织能力

C.尚未出现阶级分化

D.农业推动村落向城市演变

2.战国时期部分诸侯国出现了以下现象:齐国将宗庙祭祀用的青铜礼器改铸成兵器;楚国贵族用代表身份等级的玉佩换成战马。这些现象共同反映出

A.青铜铸造技术取得突破

B.军事需求主导社会变革

C.传统礼制规范遭到破坏

D.贵族统治阶层普遍衰落

3.《晋书·食货志》中记载的占田制规定:一品官有权占田五十顷,以下每品递减五顷,至九品只占田十顷。贵族官僚还可以荫亲属,多者九族,少者三族。从一品官到九品官还可以荫佃客十五户到一户,荫衣食客三人到一人。这一规定,客观上

A.维护了西晋的长期稳定发展

B.抑制了土地的集中

C.埋下了西晋政权灭亡的隐患

D.保障了官僚的特权

4.朱熹《劝农文》中记载,“佃户既赖田主给佃生借以养活家口,田主亦借佃客耕田纳租以供赡家计,二者相须方能存立。今仰人户递相告戒,佃户不可侵犯田主,田主不可挠虐佃户”。通过以上材料可以看出宋朝

A.产生了新的生产关系 B.社会治理注重平衡阶层利益

C.农民的社会地位提高 D.土地经营模式出现根本变革

5.据林干的统计,《明会要》卷四五《集议》所载廷议件次共一百零一次,其中有十三项被皇帝否决或不报,而这十三项决议中,最多的是关于宗庙、典礼的事务,从某种意义可以说是皇室内部事务。由此推断,明代廷议制的存在

A.有利于国家决策的合理化

B.说明廷议是主要的决策手段

C.实现了大臣对皇权的制约

D.反映中枢决策程序规范有序

6.1908年龙门师范学堂高等小学校举行远足后,多名学生在其远足日记中记录了对当时社会的观察。学生在日记中写道:“见火车疾驰,黑烟腾空”,“路旁工厂林立,机声隆隆”,“远足行经上海法租界时,被禁止奏乐,名为租地,实为割地”。通过学生的日记,可以看出当时

A.体育锻炼是学校教育的重点

B.资本输出是列强侵华的主要手段

C.新式教育注重学生全面发展

D.中国半殖民地半封建的社会性质

7.下表为1912-1920年中国部分进口原材料数量变化情况(单位:吨)。

年份 钢铁 化学染料 机械

1912年 102 500 18 500 12 800

1915年 135 200 24 300 18 600

1920年 187 800 31 700 27 500

据此可知,这一时期

A.传统手工业生产规模持续扩大

B.列强加大对中国的资本输出

C.民族资本主义有一定程度发展

D.重工业的发展超过了轻工业

8.西北局在制定1942年经济财经建设政策时提出:“在经济建设上,必须用全力贯彻以农业第一的发展私人经济的方针”,“实行对外贸易统一,并适当地扶助边区正当商业的恢复与发展,这里必须抓紧鼓励私商对于土产的输出(特别是盐商、药材、木商)”。这些政策

A.推动抗日民族统一战线的建立

B.忽略了大工业生产的价值

C.增强了新四军抗战的物质基础

D.体现了新民主主义的性质

9.1962年1月12日,长沙市郊区恢复建制。重新确立“以农业为基础,以菜、猪、鱼、果为重点,全面发展副食品生产,为城市服务”的方针。此外,还停办了公共食堂,实行“小自由”政策,划给社员自留地和白段山,鼓励自留山,发展家庭副业。这些措施的实施

A.奠定了工业化的基础

B.改变了人民公社体制

C.改变了农村生产关系

D.有利于国民经济恢复

10.上海市1994年2月施行《上海市蓝印户口管理暂行规定》,规定:在上海投资人民币100万元(或美元20万)及以上、或购买一定面积的商品房、或在上海有固定住所及合法稳定工作者均可申请上海市蓝印户口,持蓝印户口一定期限后可转为常住户口。该规定的出台

A.直接推动社会主义市场经济体制的建立

B.是遵循市场化规律的体现

C.成功解决了农村富余劳动力的就业问题

D.消除了城乡二元经济结构

11.《希腊历史名人传》中记载,第二次希波战争前,雅典两位重要的政治家地米斯托克利和阿里斯提德围绕雅典未来军事力量的发展走向发生了严重分歧,由于无法通过调解来解决争端,雅典人动用了陶片放逐法来裁决。令人意外的是,被放逐的却是名声和地位都相对较高的阿里斯提德。这种现象是由于

A.公民直接参与城邦事务

B.民主政治还未建立

C.旧的贵族世袭特权消失

D.各阶层的平等参政

12.13世纪末,法王腓力四世宣布,凡法兰西王国的臣民,未经国王允许,不得将金银、货币、武器、马匹输出国外。基于中世纪欧洲的社会发展状况,法王颁布这一政策最有可能是因为

A.民族意识的开始觉醒

B.教权与王权之间的矛盾.

C.人文主义在欧洲兴起

D.自由主义经济思想流行

13.19世纪末,墨西哥学者在考察中发现,当地农民仍在使用阿兹特克时代传承的“浮动园地”农业技术种植玉米,教堂中的壁画融合了天主教圣像与印第安羽蛇神的元素。这些现象表明

A.印第安文化在逆境中延续发展

B.殖民掠夺隔断了文化的融合

C.学者在文明的延续中作用突出

D.文明交流推动了社会的进步

14.19世纪末20世纪初,俄国已成为帝国主义国家,其工业总产值居世界第五位,彼得格勒、莫斯科等城市集中了全国80%的产业工人,铁路网将各大城市紧密相连,且城市无产阶级深受沙皇专制与资本的双重剥削。以上这一段文字可以用来论证俄国

A.革命方式具有暴力的特征

B.革命爆发具有偶然性

C.走城市革命道路的可行性

D.革命的社会主义性质

15.在美国的辛普森杀妻案审判中,尽管检方出示了血迹、手套等大量证据,但辩护方成功质疑证据收集程序的合法性及证据链的完整性。最终,陪审团作出无罪裁决。这一审判结果最能体现的法律原则是

A.疑罪从无 B.人人平等

C.以礼入法 D.遵循先例

16.2023年马克龙绕过国民议会,依据宪法第49条第3款强行通过将退休年龄从62岁提高到64岁的退休制度改革方案,引发全国性抗议浪潮。这一事件最能体现法国

A.直接民主的局限性

B.三权分立体制名存实亡

C.总统权力不受制约

D.特殊决策机制的灵活性

第1卷答题卡

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

答案

题号 10 11 12 13 14 15 16 得分

答案

第I1卷 非选择题(共52分)

二、非选择题(本题共3小题,其中17题18分,18题16分,19题18分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 关羽在《三国志》中被描述为“为万人敌”“刚而自矜”的勇将。但在宋代,关羽逐渐被神化,宋徽宗追封其为“忠惠公”“崇宁真君”等。明清时期,小说《三国演义》将关羽塑造成“义绝”形象,强调其“挂印封金”“千里走单骑”的忠义之举。关帝庙遍布全国,民间将其奉为武财神和驱邪避祟的保护神。

-据《三国志》《三国演义》等整理

材料二 岳飞在南宋时期以抗金名将闻名,其“精忠报国”的形象深入人心。《宋史》记载岳飞“猝遇敌不动,故敌为之语曰:“撼山易,撼岳家军难。””明代以后,岳飞的事迹通过戏曲、小说等广泛传播,逐渐成为中华民族抵御外侮的象征。清朝统治者一方面褒扬岳飞的忠君精神,另一方面又因自身满族身份,对其抗金事迹有所回避,在官方修史中淡化民族矛盾的表述。

-据《宋史》《说岳全传》等整理

根据材料一,指出关羽形象在宋代到明清时期的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析不同时期对岳飞形象塑造的意图。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代英雄人物形象演变的认识。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 法兰西以奢侈品生产而著称。然而,在这个奢侈品王国的历史上,禁奢法令屡见不鲜,并在启蒙时代引发了思想界的“奢侈之争”。

科尔贝等法国重商主义者认为奢侈能使穷人依靠富人的开销过活,并能培养良好的品位,促进艺术的发展。这种观点受到了法国高级教士费奈隆的猛烈抨击。······费奈隆对奢侈观念全面、深入的批评,在18世纪法国社会中引发了一场激烈、持久的争论,即著名的“奢侈之争”,其核心问题为奢侈对社会是否有益。

首先反驳费奈隆的是定居英格兰的荷兰哲学家曼德维尔。曼德维尔在《蜜蜂的寓言》中对“奢侈能毁损整个国家的财富”的观点提出异议,认为追求奢侈可以刺激消费,从而促进特定产业和商业的发展。《蜜蜂的寓言》一书传入法国后,对主张奢侈有益社会的论者让-弗朗索瓦·梅隆和伏尔泰产生了很大影响。梅隆认为,奢侈是促进经济增长的动力,是经济发展中一个自然和必要的阶段,源于政府的富裕和稳定,普通人只有通过极其努力的工作才能享受奢侈,需要从法律上予以制止的,是懒惰而不是奢侈。伏尔泰则主张“奢侈会毁灭穷国,却使伟大的国家变得富有”,奢侈对法国经济而言是至关重要的,它将富人的荒唐转换为穷人急需的工作机会。

18世纪中叶,以魁奈为首的重农学派思想家则承继了费奈隆的观点,对奢侈加以谴责,认为奢侈对生产投资是一种阻碍,对不从事生产的阶级是一种鼓励。卢梭在《论科学与艺术》中,明确指出奢侈必然会造成风尚的解体和趣味的腐化,并对支持奢侈的哲学家们进行了犀利批评······18世纪的这场奢侈之争延续几十年之久,吸引了众多文人、学者参与讨论,使得奢侈问题一直是法国旧制度后期公共领域的热门话题。

-摘编自顾杭《法国历史上的禁奢令》(《光明日报》2018年)结合材料与所学知识,评析18世纪法国社会关于“奢侈”的争议。(16分)

炎德·英才·名校联考联合体2025年春季高二年级5月联考

历史参考答案

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B C C B A D C D D B A B A C A D

1.B【解析】这些城市及军事防御工程的出现,需要大量的人力及由人来组织,表明当时已经具备一定的社会组织能力,B项正确。早期国家形成的标志是公共权力、阶级分化等,材料没有体现这些,A项错误。大量防御工程的修建反映了当时部落之间冲突频繁,为了保护城市及居民安全,防御设施不断强化,与是否出现阶级分化没有必然关系,C项错误。材料没有体现农业,排除D项。

2.C【解析】材料中的青铜礼器、玉佩等均是礼制的重要象征,而被改成其他的用途,体现出“礼崩乐坏”的时代特征,C项正确。材料未涉及青铜铸造技术,A项错误。材料聚焦礼崩乐坏,并未强调军事对社会变革的作用,“主导”一词有误,B项错误。材料体现的是贵族破坏礼制,无法说明其衰落,D项错误。

3.C【解析】材料中体现的是通过将土地的占有权与官僚品级挂钩,这种措施会强化门阀士族的经济特权,从而加速了西晋的灭亡,C项正确。材料现象只会加速灭亡,A项错误。材料现象也不会抑制土地兼并,B项错误。保障官僚特权是颁布这一措施的主观目的,而非客观效果,D项错误。

4.B【解析】材料中官府既强调佃户依赖田主获得土地耕种谋生,也指出田主依赖佃户纳租维持生计,并要求双方互相尊重,说明宋朝在社会治理中注重平衡阶层关系,B项正确。材料中涉及的是租佃现象,A项错误。材料中农民的社会地位没有改变,C项错误。当时的土地经营模式还是封建土地经营的继续,未发生根本变革,D 项错误。

5.A【解析】君主和官僚进行廷议,皇帝可以集思广益,能使国家决策更加合理化,A项正确。材料只提及廷议这一种决策方式,无法体现是主要手段,B项错误。明代是君主专制强化时期,C项错误。材料仅体现廷议结果与皇帝否决情况,未涉及中枢决策的具体程序,无法得出中枢决策程序规范有序,D项错误。

6.D【解析】材料学生的日记中“租界”等体现了主权的丧失,还有现代化的工厂等,指资本主义的发展,符合近代中国半殖民地半封建的社会性质,D项正确。材料中的体育活动只是学校教育的一部分,A项错误。有对比才有“主要”,材料没有对比,B项错误。材料中只涉及远足这一项体育活动,C项错误。

7.C【解析】从表格数据来看,这一时期钢铁、化学染料、机械等进口量呈现明显增长趋势,而这些都是工业生产的重要基础原材料等,C项正确。A项中的传统手工业使用的是传统原材料,与钢铁等无关,A项错误。材料呈现的是原材料进口数据,并非列强在华投资设厂等资本输出形式,B项错误。材料没有涉及轻重工业的对比,D项错误。

8.D【解析】新民主主义经济是指人民政府领导下的(或者公有制领导下的)多种成分并存,边区的政策体现了新民主主义经济,D项正确。抗日民族统一战线于1937年9月已经建立,A项错误。根据当时的实际情况,重视发展农业,并不是忽略大工业生产,B项错误。材料提及的是西北局制定的政策,新四军在南方,C项错误。

9.D【解析】材料体现的是“八字”方针里面“调整”的内容的具体体现,部分改正了原来的“左”倾错误,从而有利于国民经济的恢复,D项正确。奠定了工业化基础的是“一五”计划建设,A项错误。这些措施的实施没有改变人民公社体制,也没有改变农村生产关系,B、C两项错误。

10.B【解析】蓝印户口政策以经济性条件的筛选取代计划指标的控制,是遵循市场经济规律的体现,B项正确。21世纪初市场经济体制才得以初步建立,“直接推动”说法错误,A项错误。上海市一个地区的政策出台,无法解决我国大量的农村剩余劳动力的问题,C项错误。城乡二元经济结构现在还存在,D项错误。

11.A【解析】材料中体现的是通过“陶片放逐法”中的公民投票决定放逐对象,A项正确。材料中运用了陶片放逐法,此时的民主政治已经建立,B项错误。材料与旧的贵族世袭的特权无关,C项错误。雅典民主政治中妇女、儿童、奴隶等无法参政,D项错误。

12.B【解析】根据时间与内容判断,当时的欧洲处在基督教的神学统治下,是因为教皇颁布敕令,宣布没有教皇的许可,国王不得向教士征税等,才有了材料中法王政策的出台,法王颁布这一政策,相当于禁止法国的教士向教皇纳贡,体现的是教权与王权的矛盾,B项正确。欧洲民族意识开始觉醒于中世纪的晚期14、15世纪,A 项错误。人文主义在欧洲兴起在文艺复兴运动时期,C项错误。自由主义经济思想的出现是在第一次工业革命后,D项错误。

13.A【解析】“浮动园地”等在19世纪末的墨西哥出现,表明印第安文化得以保存,A项正确。材料体现文化的融合,殖民掠夺也会造成文化的融合,B项错误。材料只是提及学者发现了古代印第安文明遗存,并非强调学者在文明延续中的作用,C项错误。材料提及文明的交流,但是没有涉及社会进步,D项错误。

14.C【解析】材料叙述的是俄国的工业相对发达,工人集中在城市,适合走城市革命道路,C项正确。材料没有涉及革命的方式,A项错误。材料中提及无产阶级受沙皇及资本的双重剥削,指的是革命爆发的必然性,B项错误。革命任务决定革命性质,俄国革命中的二月革命是民主革命性质,D项错误。

15.A【解析】疑罪从无是指刑事诉讼中,检察院对犯罪嫌疑人的犯罪事实不清,证据不确实,应当作出不起诉决定。在辛普森案中因证据存在瑕疵,无法形成完整、无懈可击的证据链,最终作出无罪裁决,A项正确。“人人平等”原则强调平等适用法律,案例未突出,B项错误。“以礼入法”是中国古代法律的特点之一,与材料无关,C项错误。“遵循先例”指依据过往判例判案,与本案无关,D项错误。

16.D【解析】材料体现的是政府在特定情况下的一种特殊决策途径,当正常的议会表决程序难以通过法案时,政府可以借助宪法条款来强行推动决策,体现了特殊情况下决策机制的灵活性,D项正确。材料未体现直接民主如公投、选举等,A项错误。法国实行的是三权分立体制,B项错误。材料中总统绕过国民议会,是依据宪法赋予的特殊权力,并非总统权力不受制约,C项错误。

二、非选择题(本题共3小题,其中17题18分,18题16分,19题18分,共52分)

17.(1)变化:从历史人物逐渐演变为忠义的象征;从单纯的军事将领形象,发展为兼具经济、宗教等多重功能的民间信仰的神。(4分)

原因:理学的发展,强调忠君爱国思想;明清商品经济发展,商人阶层对诚信忠义精神的推崇;小说、戏曲等市民文化的繁荣,推动关羽形象的传播;统治者通过神化关羽加强思想控制,维护统治秩序。(每点2分,任答两点,共4分)

(2)南宋时期:塑造岳飞精忠报国形象,旨在鼓舞抗金斗志,凝聚民心,维护南宋统治。(2分)

明代以后:强化岳飞抵御外侮的民族英雄形象,激发民族意识,巩固统治;借岳飞事迹弘扬儒家忠义观念。(任答一点得2分)

清朝时期:褒扬岳飞忠君精神,维护封建伦理纲常;淡化其抗金事迹,缓和满汉民族矛盾,巩固统治。(任答一点得2分)

(3)认识:①英雄人物形象的演变受政治、经济、文化等多种因素影响。(政治上,统治者往往根据统治需要,对英雄人物形象进行改造和利用,以维护统治秩序;经济上,商品经济发展促使英雄形象承载更多社会文化功能;文化上,主流思想的变迁和民间文化的传播推动英雄形象不断丰富。)②英雄人物形象的演变反映了不同时代的社会需求和价值取向,既是历史记忆的传承,也是时代精神的投射。③同时,对英雄人物形象的塑造和传播,有助于增强民族认同感和凝聚力,传承优秀传统文化。(每点2分,任答两点,共4分)

18.评分标准:

一等(12~16分) 置于历史的大时空背景下考察,运用唯物史观、时空观念、史料实证和历史解释等,史论结合,逻辑严密,表达清晰,结构完整,认识深刻,立意高

二等(5~11分) 较好地结合教材与时代背景,阐述较完整,史论结合较紧密,逻辑较严密,表达较清晰,结构较完整

三等(0~4分) 脱离材料与时代背景,没有具体阐述,缺乏历史评析。史论结合不紧密,逻辑不严密,表达不清晰,结构不完整

18世纪法国“奢侈之争”

18世纪法国社会围绕“奢侈”的争议,其核心问题为奢侈对社会是否有益。本质上是新旧观念与社会转型矛盾的体现。两种观点均反映了当时社会的现实问题,同时也存在局限性。

以魁奈为首的一派,对“奢侈”加以谴责。其观点源于维护传统秩序的需要。18世纪的法国,封建制度依然占据主导地位,他们认为奢侈对生产投资是一种阻碍,受“重商主义”的影响,“奢侈”会使大量金银外流,冲击本国农业生产,同时基督教的节俭观念深入人心,奢侈消费被视为违背教义的行为。教会与贵族阶层试图通过批判奢侈来维护自身的道德权威与特权地位。然而,这种观点忽视了经济发展的新趋势,单纯从道德层面批判奢侈,无法适应社会经济变革的需求。

以梅隆和伏尔泰为代表的另一派则肯定了“奢侈”这一现象。该观点则体现了新兴力量对社会变革的追求。随着资本主义经济的发展,新兴资产阶级崛起,封建制度逐渐走向衰落,又经历了“启蒙运动”的洗礼。他们倡导奢侈消费,意在打破传统等级限制,通过消费彰显自身地位。奢侈消费的确促进了法国手工业和商业的繁荣,如里昂的丝织业、巴黎的奢侈品制造业因奢侈需求而蓬勃发展,带动了技术创新和就业增长。但这种观点过分夸大了奢侈对社会发展的推动作用,没有认识到当时法国社会贫富差距扩大、底层民众生活困苦等深层次矛盾,奢侈消费在一定程度上加剧了社会的不平等。

这场“奢侈之争”反映出18世纪法国正处于社会转型的关键时期,传统观念与新兴思想激烈碰撞,封建经济与资本主义经济此消彼长。它不仅是一场关于生活方式的争论,更是社会各阶层在思想、经济和政治层面矛盾与冲突的缩影,为法国大革命的爆发埋下了思想与社会层面的伏笔。

19.(1)特点:持续推进;党的高度重视;形式多样;先试验再推广;成效显著;借鉴苏联经验;带有政治色彩。(每点2分,任答三点,共6分)

(2)评分标准:

①主题契合度。紧扣“国家记忆”这一主题,自拟论题。准确体现扫盲运动(或者其他的历史史实也可以)与社会进步的关联,论述围绕这一核心问题展开,不偏题跑题。(2分)

②内容完整性。阐述扫盲运动(或所选取的史实)的背景、开展方式、成果、意义及反映出来的时代特征。(4分)

③论述逻辑性。结构清晰,层次分明,从背景到举措再到影响等,无重大内容的缺失。(4分)

④语言表达。文字简洁流畅,专业术语运用准确。(2分)

扫盲运动·时代变革的缩影

扫盲运动是特定历史时期我国社会变革的重要缩影。旧中国教育资源被少数人垄断,广大人民被剥夺了受教育的权利。据统计,在新中国成立初期,全国文盲率高达80%,严重阻碍国家建设与社会发展。农村地区的文盲率更是高达95%。这严重阻碍了社会进步与经济发展,成为新中国建设面临的重大挑战。

党中央高度重视扫盲工作。1950年起,政府大规模开展扫盲运动,如成立专门的机构,制定了一系列政策文件,明确了扫盲工作的目标、任务、方法等。采取灵活多样的形式,如通过创办扫盲班、夜校等形式,组织群众学习文化知识。扫盲运动不仅传授识字、算术等基础技能,更承载着思想启蒙与社会动员功能。妇女通过学习走出家庭束缚,参与社会事务;工农群众在掌握知识后,积极投身生产建设。运动采用“速成识字法”等创新方式,结合生产生活实际编写教材,让文化知识更易被接受。在提高群众文化水平的同时,既实现了文化领域的革命性变革,又传播了社会主义意识形态,巩固了新中国的思想基础,强有力地支持了我们的现代化建设。

扫盲运动作为新中国文化革命的缩影,集中体现了新中国在文化建设、意识形态等多方面的探索与成就。在新时代,我们应该继续重视教育事业,推动全民素质的全面提升,为实现中华民族伟大复兴提供强有力的支撑。

19.大事年表,是学者根据某一主题,把特定时期的较大事件按年代排列起来的一种参考资料。阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料

时间 事件 主要内容

1949年 开启扫育工作 将扫除文盲作为教育工作的重要任务,提出“开展识字教育,逐步减少文盲”的目标

1950年 第一次全国工农教育会议 确定工农教育要以识字、学文化为主,“推行识字教育,逐步减少文盲”并对扫盲的组织、经费等进行部署

1952年 推行“速成识字法” 确定河北省为“速成识字法”实验区,由祁建华创建的“速成识字法”在全国推广。利用注音符号帮助群众快速识字

1956年 《关于扫除文盲的决定)发布 借鉴苏联扫盲经验,全国扫除文盲协会正式成立,这是一个在国务院领导下指导和组织全国扫盲运动的组织。明确指出扫盲是一项“刻不容缓的重大政治任务”

1958年 掀起扫盲高潮 全国范围内开展大规模的扫盲行动,各地建立大量扫盲班、夜校等,动员各方力量参与

-摘编自武春霞、武洪隽《新中国成立后的全国扫盲运动》

(1)阅读材料,概括20世纪50年代中国扫盲运动的主要特点。(6分)

(2)结合史实阐释一则新中国的“国家记忆”。(要求:自拟论题,体现国家记忆,观点正确,史论结合,逻辑严谨)(12分)

同课章节目录