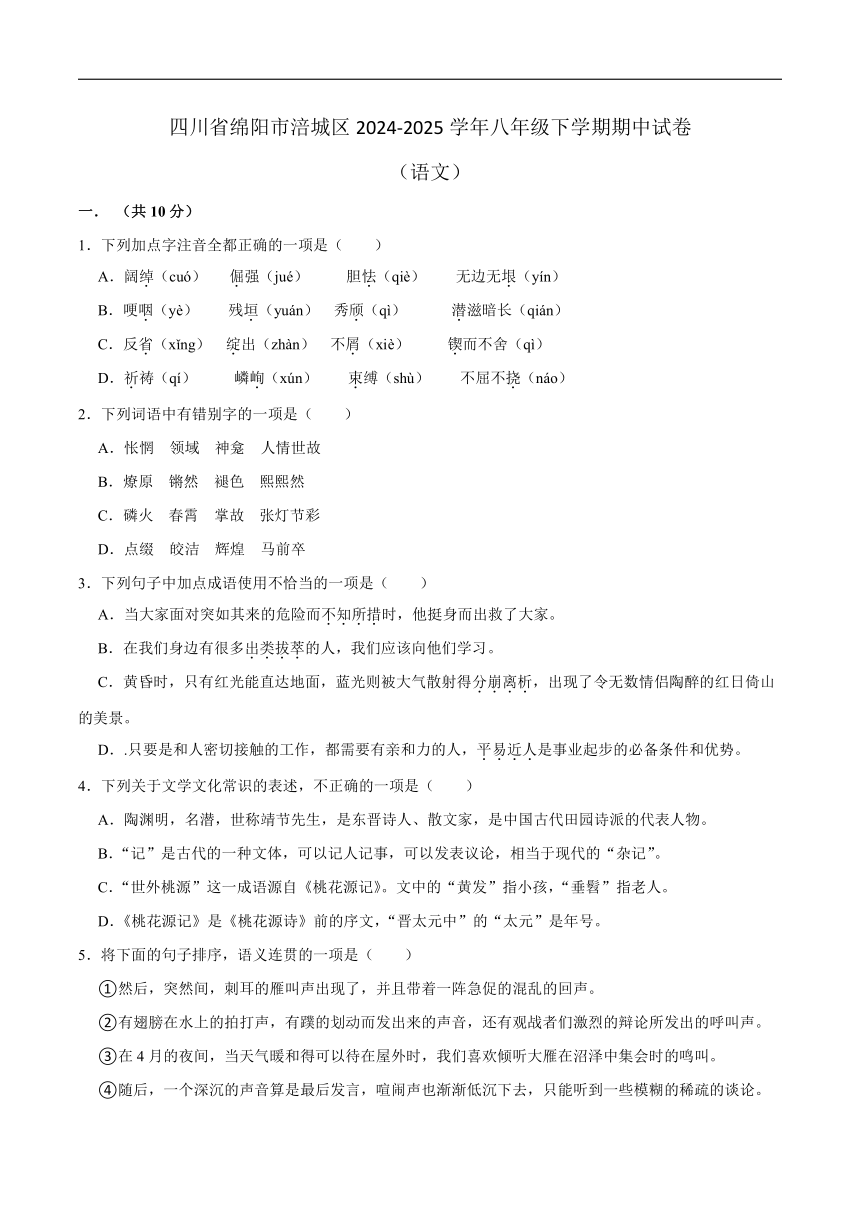

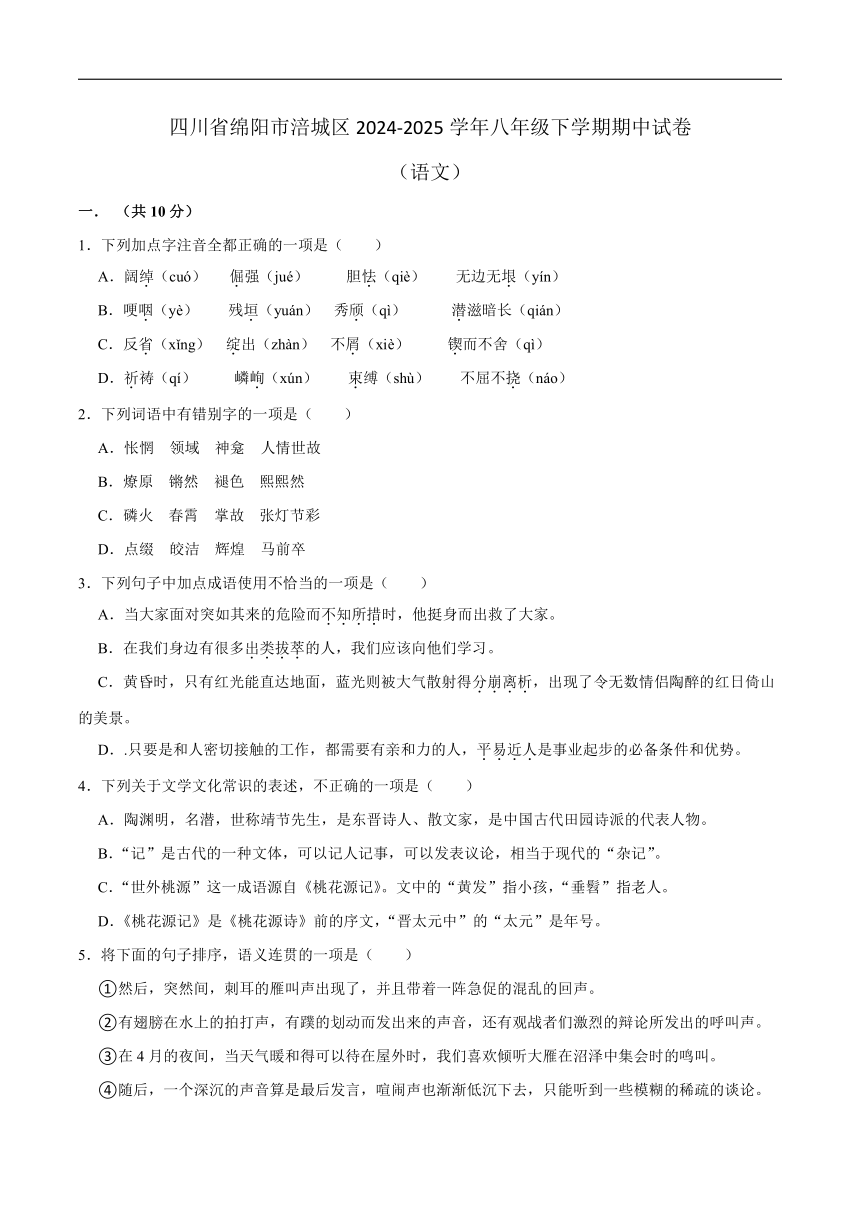

四川省绵阳市涪城区2024-2025学年八年级下学期5月期中考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省绵阳市涪城区2024-2025学年八年级下学期5月期中考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-21 20:59:38 | ||

图片预览

文档简介

四川省绵阳市涪城区2024-2025学年八年级下学期期中试卷

(语文)

一. (共10分)

1.下列加点字注音全都正确的一项是( )

A.阔绰(cuó) 倔强(jué) 胆怯(qiè) 无边无垠(yín)

B.哽咽(yè) 残垣(yuán) 秀颀(qì) 潜滋暗长(qián)

C.反省(xǐng) 绽出(zhàn) 不屑(xiè) 锲而不舍(qì)

D.祈祷(qí) 嶙峋(xún) 束缚(shù) 不屈不挠(náo)

2.下列词语中有错别字的一项是( )

A.怅惘 领域 神龛 人情世故

B.燎原 锵然 褪色 熙熙然

C.磷火 春霄 掌故 张灯节彩

D.点缀 皎洁 辉煌 马前卒

3.下列句子中加点成语使用不恰当的一项是( )

A.当大家面对突如其来的危险而不知所措时,他挺身而出救了大家。

B.在我们身边有很多出类拔萃的人,我们应该向他们学习。

C.黄昏时,只有红光能直达地面,蓝光则被大气散射得分崩离析,出现了令无数情侣陶醉的红日倚山的美景。

D..只要是和人密切接触的工作,都需要有亲和力的人,平易近人是事业起步的必备条件和优势。

4.下列关于文学文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.陶渊明,名潜,世称靖节先生,是东晋诗人、散文家,是中国古代田园诗派的代表人物。

B.“记”是古代的一种文体,可以记人记事,可以发表议论,相当于现代的“杂记”。

C.“世外桃源”这一成语源自《桃花源记》。文中的“黄发”指小孩,“垂髫”指老人。

D.《桃花源记》是《桃花源诗》前的序文,“晋太元中”的“太元”是年号。

5.将下面的句子排序,语义连贯的一项是( )

①然后,突然间,刺耳的雁叫声出现了,并且带着一阵急促的混乱的回声。

②有翅膀在水上的拍打声,有蹼的划动而发出来的声音,还有观战者们激烈的辩论所发出的呼叫声。

③在4月的夜间,当天气暖和得可以待在屋外时,我们喜欢倾听大雁在沼泽中集会时的鸣叫。

④随后,一个深沉的声音算是最后发言,喧闹声也渐渐低沉下去,只能听到一些模糊的稀疏的谈论。

⑤在那儿,有很长一段时间都是静悄悄的,人们听到的只是沙锥鸟扇动翅膀的声音,远处的一只猫头鹰的叫声,或者是某只多情的美洲半蹼鹬从鼻子里发出的咯咯声。

A.③②①④⑤ B.③⑤②①④ C.③⑤①②④ D.③②④①⑤

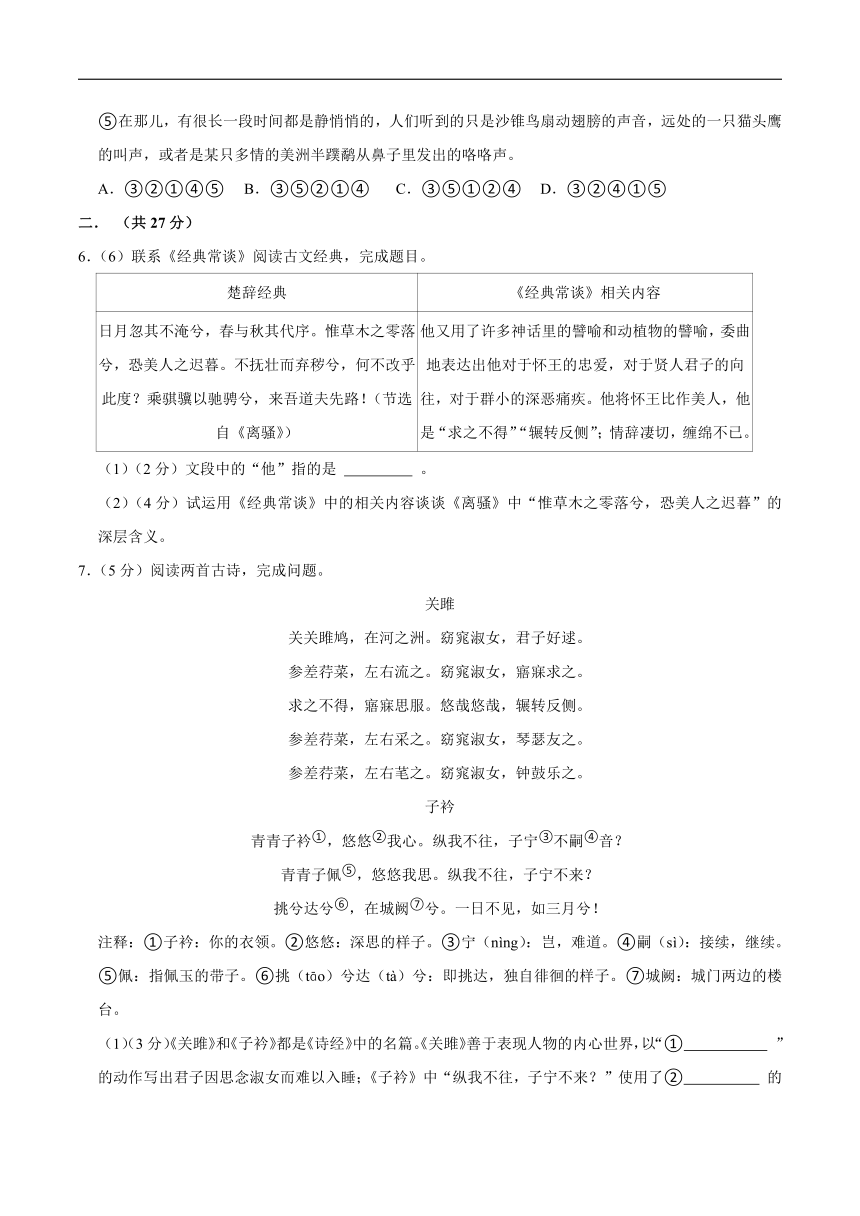

二. (共27分)

6.(6)联系《经典常谈》阅读古文经典,完成题目。

楚辞经典 《经典常谈》相关内容

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!(节选自《离骚》) 他又用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲地表达出他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。他将怀王比作美人,他是“求之不得”“辗转反侧”;情辞凄切,缠绵不已。

(1)(2分)文段中的“他”指的是 。

(2)(4分)试运用《经典常谈》中的相关内容谈谈《离骚》中“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的深层含义。

7.(5分)阅读两首古诗,完成问题。

关雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

子衿

青青子衿①,悠悠②我心。纵我不往,子宁③不嗣④音?

青青子佩⑤,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮⑥,在城阙⑦兮。一日不见,如三月兮!

注释:①子衿:你的衣领。②悠悠:深思的样子。③宁(nìng):岂,难道。④嗣(sì):接续,继续。⑤佩:指佩玉的带子。⑥挑(tāo)兮达(tà)兮:即挑达,独自徘徊的样子。⑦城阙:城门两边的楼台。

(1)(3分)《关雎》和《子衿》都是《诗经》中的名篇。《关雎》善于表现人物的内心世界,以“① ”的动作写出君子因思念淑女而难以入睡;《子衿》中“纵我不往,子宁不来?”使用了② 的手法,表达了主人公未能见到意中人的失落惆怅。两首诗分别以“关关雎鸠”和“青青子衿”开篇,都使用了③ 的表现手法,以其他事物为发端,引起所要歌咏的内容。

(2)(2分)“关关雎鸠”的画面,使得《关雎》整首诗蕴含着一种美好的和谐之美。下列诗句中,借助鸟的意象表达美好和谐之美的是

①山气日夕佳,飞鸟相与还。(《饮酒》)

②征蓬出汉塞,归雁入胡天。(《使至塞上》)

③感时花溅泪,恨别鸟惊心。(《春望》)

④几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。(《钱塘湖春行》)

A.①②

B.③④

C.②③

D.①④

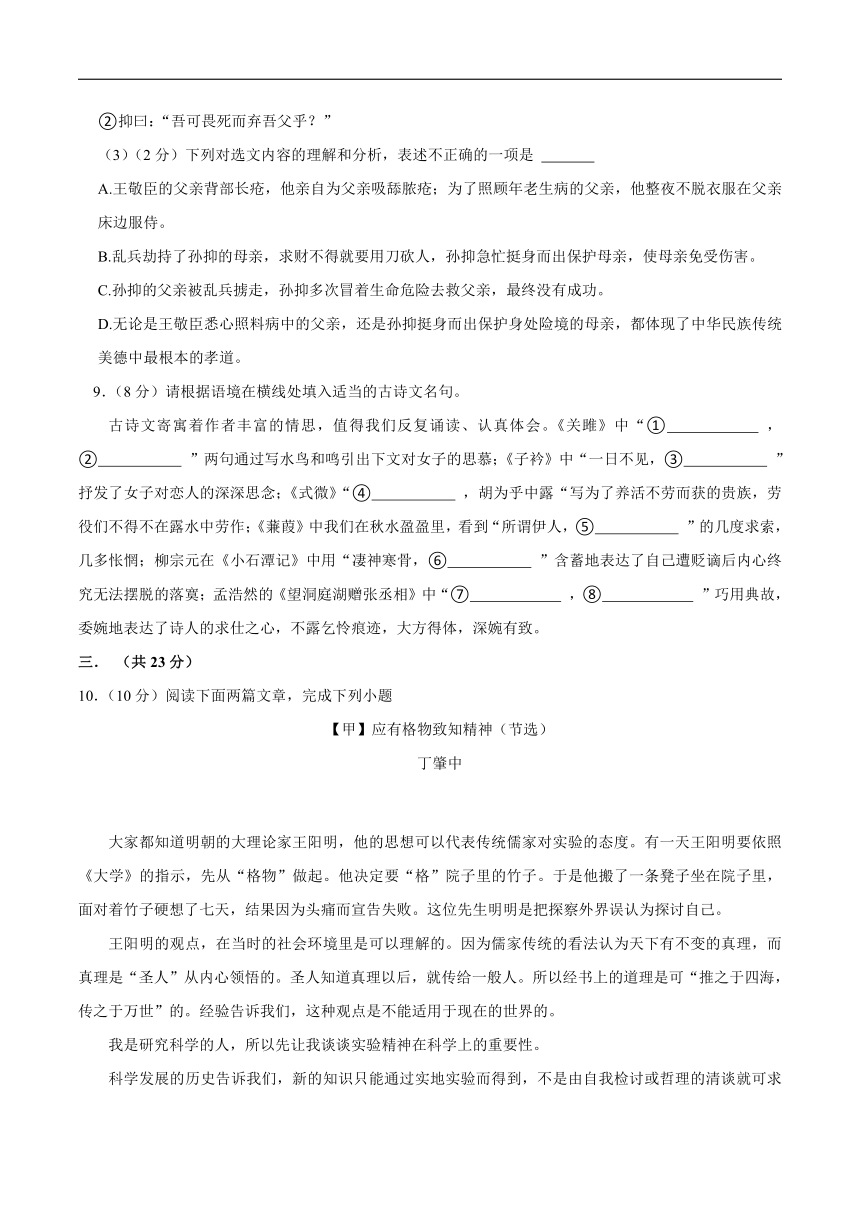

8.(8分)阅读下面的文言文,回答问题。

《孝经》云:“夫孝,德之本也。”

王敬臣,长洲人。十九为诸生,受业于校①。性至孝,父疽②发背,亲自吮舐。老得瞀眩③疾,敬臣则卧于榻下,夜不解衣,微闻响咳声,即跃起问安。

孙抑,世居晋宁洪洞县。关保之变,挈④父母妻子避兵平阳之柏村。有乱兵至村剽掠,拔白刃吓抑母,求财不得,举刃欲斫⑤之。抑亟⑥以身蔽母,请代受斫,母乃得释。而其父被虏去,不知所之。或语之曰:“汝父被驱而东矣,然东军得所掠民皆杀之,汝慎无往就死也。”抑曰:“吾可畏死而弃吾父乎?”遂往,出入死地,屡濒危殆,卒得父以归。

(原文有删改)

【注】①校:魏校,学者,王敬臣的老师。②疽(jū):毒疮。③瞀(mào)眩:眼花头晕,迷糊。④挈:带领。⑤斫(zhuó):砍。⑥亟(jí):急忙。

(1)(2分)下列句中加点词的解释不正确的一项是

A.抑亟以身蔽母(遮蔽,遮挡)

B.不知所之(去、往)

C.或语之曰(有人)

D.汝慎无往就死也(完成)

(2)(4分)将下面的句子翻译成现代汉语。

①微闻响咳声,即跃起问安。

②抑曰:“吾可畏死而弃吾父乎?”

(3)(2分)下列对选文内容的理解和分析,表述不正确的一项是

A.王敬臣的父亲背部长疮,他亲自为父亲吸舔脓疮;为了照顾年老生病的父亲,他整夜不脱衣服在父亲床边服侍。

B.乱兵劫持了孙抑的母亲,求财不得就要用刀砍人,孙抑急忙挺身而出保护母亲,使母亲免受伤害。

C.孙抑的父亲被乱兵掳走,孙抑多次冒着生命危险去救父亲,最终没有成功。

D.无论是王敬臣悉心照料病中的父亲,还是孙抑挺身而出保护身处险境的母亲,都体现了中华民族传统美德中最根本的孝道。

9.(8分)请根据语境在横线处填入适当的古诗文名句。

古诗文寄寓着作者丰富的情思,值得我们反复诵读、认真体会。《关雎》中“① ,② ”两句通过写水鸟和鸣引出下文对女子的思慕;《子衿》中“一日不见,③ ”抒发了女子对恋人的深深思念;《式微》“④ ,胡为乎中露“写为了养活不劳而获的贵族,劳役们不得不在露水中劳作;《蒹葭》中我们在秋水盈盈里,看到“所谓伊人,⑤ ”的几度求索,几多怅惘;柳宗元在《小石潭记》中用“凄神寒骨,⑥ ”含蓄地表达了自己遭贬谪后内心终究无法摆脱的落寞;孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》中“⑦ ,⑧ ”巧用典故,委婉地表达了诗人的求仕之心,不露乞怜痕迹,大方得体,深婉有致。

三. (共23分)

10.(10分)阅读下面两篇文章,完成下列小题

【甲】应有格物致知精神(节选)

丁肇中

大家都知道明朝的大理论家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一天王阳明要依照《大学》的指示,先从“格物”做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。这位先生明明是把探察外界误认为探讨自己。

王阳明的观点,在当时的社会环境里是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经书上的道理是可“推之于四海,传之于万世”的。经验告诉我们,这种观点是不能适用于现在的世界的。

我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

【乙】王阳明先生与大学生的典范(节选)

竺可桢

本校以时局之影响,奉令西迁,自赣来桂,今日得在宜山正式开课,旧学生皆已到齐,新生人数骤增。当此抗战形势日紧、前方牺牲惨重的今日,国家犹费巨款而维持若干大学,一般社会已有责备非难之声。此虽由一般人不明高等教育作育培本之重,然我们反躬自省,正应借此种批评,以增进其责任的自觉,共作加倍的自策。必如何而后能培植真正之学问技术,将来贡献国家,无负国家作育之至意,与社会期望之深厚,正是每一个大学生所应深省力行者。而在今日艰苦流离之中,将欲增进自觉自奋,尤觉应回溯古来先哲志士之嘉言懿行、丰功伟绩,以资吾人之矜式。因地思人,我觉得王阳明先生正是今日国难中大学生最好的典范。

阳明先生生于余姚(生明宪宗成化八年,卒世宗嘉靖七年,即西元1472~1528),在浙江本省讲学之外,其一生事业在江西、广西两省为最大,又谪居贵州两年,也去广西不远。今日广西的境域,多是先生遗惠所在之邦。今浙大以时局影响三迁而入广西,正是蹑着先生的遗踪而来;这并不是偶然的事,我们正不应随便放过,而宜景慕前贤,接受他那艰危中立身报国的伟大精神。

以理学知名的学者,往往有他的应世的学识和彪炳的事功;他所讲的学问,又很多为无论科学专家或事业家所都应体验实行的。真正的理学不但不迂阔,并且有许多话是切合人生实用的。专家专其所学,果能再来诵习体会古人立身处世之微言大义,最是有益于为学与做人之道。而阳明先生才高学博,无论在学问、道德、事业,与其负责报国的精神,都有崇高的造就;在此国家蒙难学府播迁之中,他那一段艰苦卓绝穷而益奋的精神,更是我们最好的典范。我们在迁校以后,起居生活当然不能如平时的舒适,又因家人离散与经济的困难,心理上不免生一种不安的现象。然这次民族战争是一个艰苦的长征,来日也许更要艰苦,我们不能不作更耐苦的准备。孟子所谓“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能”。阳明先生平桂乱与谪贵州,正是赖非常的艰苦来成全他,结果果然动心忍性,增长他的学问,造成他的伟大。诸君都受高等教育,是国家优秀的分子,也是国民中幸运的人;当然都要抱定以艰苦的环境“增益其所不能”为目标,而准备来担当国家许多“大任”。这就不能苟且因循,而应以阳明先生的精神为精神了。

【注】1937年8月,日寇进攻上海,逼近杭州。9月,浙江大学校长竺可桢带领师生离开杭州,横穿浙江、江西、广东、湖南、广西、贵州6省,行程2600多公里,历时两年半,最终将校址迁到贵州省遵义、湄潭。本文是1938年11月竺可桢在浙江大学西迁至广西宜山时的开学演讲词。

(1)(4分)甲乙两篇演讲词所表达的主要观点分别是什么?

(2)(2分)乙文说“应以阳明先生的精神为精神”,请概括王阳明有哪些精神。

(3)(4分)甲乙两篇演讲中,演讲者对王阳明所做之事态度有什么不同?为什么会有这样的不同?

11.(13分)阅读《荒漠中的苇》一文,完成下列各题。

荒漠中的苇

王剑冰

①汽车穿行于茫茫戈壁已经很久了。人们初开始的兴趣早已变成了朦胧的睡意。公路像条细细的带子在沙漠中甩来甩去,不知尽头在何处。有人不停地在后悔,应该走另一条国道的,是我等少数几个出的点子,说走这条路可以看到五彩城。远远的五彩城直到我们走到了天黑,看到一颗好大的月亮,也没有见到它的踪影。旅途上的事情是不能凭美丽的想象来完成的。慢慢地我也没有了什么兴趣。除了沙漠还是沙漠,而且沙漠的颜色还不是金黄色的,很多都是粗糙的暗褐色的沙石。在公路的两边铺向无尽的远方。胡杨呢?红柳呢?几乎看不到什么植被,偶尔的几株沙棘,一晃就过去了。有时出现的不高的丘陵,也仅够让视线有个起伏的弧度。沙海茫茫,真正是茫茫了。

②窄窄的戈壁公路上跑着的几乎就是我们这一辆汽车,弱小的一叶扁舟样地在大海的波涛中翻涌。

③中间在什么地方吃了一顿午饭,然后就昏昏沉沉睡着了。醒来已是半下午了,车子还是不急不躁地跑着。我又一次地把头靠在窗户上,无聊地看着已不成风景的风景。就在这时,我竟然看到了一种熟悉的植物,是的,是那种水乡才能看到的植物﹣﹣苇!起先我有点不相信自己的眼睛,以为是看错了,当这种植物又一次在我的视线中出现的时候,我真正地看清了,是苇。

④在我的感觉里,苇是属于弱者,弱者都是以群居的形式出现的,所谓“芸芸众生”。群居才能产生勇气,才能产生平衡,才能产生力量,才会便于生存。苇便是一种群像的结合体,荡漾是她的形容词。我曾在双台河口湿地保护区,在我的家乡渤海湾,在孙犁笔下的白洋淀,都看到过面积逾十万亩甚至百万亩的大芦苇荡。那一望无际的芦苇,像纤腰袅娜的女子,一群群相拥相携地在风中悠悠起舞。“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”《诗经》中对一位玉人的思念也是以这美丽的植物为衬物。作为一种最为古老的植物,苇给人们带来的总是美好的向往。很多的女孩借用了苇的名字,那是一种带有情感的、内涵丰富的、柔韧的、温馨的表达与体现。

⑤可眼前这些苇却显得这般瘦削,不成气势。就像初生小女的头发,稀稀落落地表明着生命的再生。或像耄耋老者,以几许羊胡迎风,扬看着不多的时日。我想象不到在这样荒凉(不只是荒凉,简直是恐怖)的地方,怎么会有苇的植物生长。是鸟的羽翅?是风的神力?她们真的不该诞生在这里。在白洋淀、沙家浜,苇正牵裳起舞,接受着游人的赞叹,在渤海湾、黄海滩,苇也是丰足地吸吮着大地的乳汁,欢快地歌唱。

⑥这该是植物中的弱女子啊,给她一片(不,哪怕是一点)水,她就敢生根、发芽、开花,摇曳出一片星火,一片阳光。那确实是一小片水,好像是修路开挖出的低洼地,仅仅是存留的一点点雨水,而绝不会是人为的故意,她们就结伴地生长起来,那是多么少的伴儿啊。但女子们还是愿意有伴的,这是她们的天性。孤芳自赏的苇似乎不称为苇,况且在这样的地方她们别说孤芳,连群艳也无可夺目。如果不是我惺忪中的一瞥,一个王姓男子也就同她们连一目的交情也错过了。

⑦那片水已经剩了一点点,而她们的长大,还不是借助那一点水吗?看她们的样子,也就是刚刚过了童年而进入了青春期。那可是戈壁滩,是茫茫大漠,她们会摇曳、会挣扎多久呢?水涸地裂,沙丘涌动,她们都活不了。我已经看到,离水稍远的几株已经干枯颓折。

⑧不过我想,既然作为一种生命,站立于这个世界上,就有她生命存在的意义和可能。这个生命就会不讲方式,不图后果地向上生长,直至呼出最后一息。苇,或被风收去,或被沙掩埋,都会以她最后的努力,度过她最美丽的时光。苇,你的意思不是萎,是伟!想起金克木《生命》一诗中有一句“生命是低气压的太息,是伴着芦苇啜泣的哈欠。”暗自笑了,这不知写于何时何背景的诗句,有些明了又有些不明,我这时倒是想改一句:“生命是伴着啜泣与哈欠的芦苇。”

⑨西部,戈壁,荒漠,苇,我把这样的字眼在寂寞的旅途上相连,竟就连出了一种美妙的景象。

(1)(3分)本文主体是写“苇”,而开篇却用较多笔墨写了“荒漠”,这样写有什么用意?

(2)(2分)第④段中“苇便是一种群像的结合体,荡漾是她的形容词。”这句话中“荡漾”好在哪里?

(3)(2分)从修辞的角度赏析第⑤段划线的句子。

(4)(3分)作者写苇,显然不仅仅是在写苇,作者运用了怎样的表现手法?结合全文,说说作者所要表达的情感是什么?

(5)(3分)结合自身实际,谈谈文中的“苇”给你带来的启发(要求80字以内)。

四. (共40分)

12.阅读下面材料,按要求作文。

山水点亮了文人情怀,蟋蟀点亮了浓厚思念,花样课间操点亮了校园生活。生活中点亮我们的也许是一句鼓励、一首歌谣、一段往事……回想生活中那些点亮你的人或事,书写你的体验和感受。

请以“点亮”为话题,自拟题目,写一篇600字至800字的作文。

【要求】①自定立意,文体自选(诗歌除外);②不得套作,不得抄袭,不得出现你所在学校的校名,以及教职工、同学和本人的真实姓名。

参考答案

1—5 . DCCCC

6.(1)屈原

(2)这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。深层含义:屈原将楚怀王比作“美人”,担心楚怀王步入衰残的暮年。他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。

7. (1)①辗转反侧;②反问;③兴(起兴)

(2)D

8. (1)D

(2)①只要听到咳嗽声就立刻爬起来悉心服待自己的父亲。

②孙抑说:“我难道因为害怕死而舍弃我的父亲吗?”

(3)C

9. ①关关雎鸠

②在河之洲

③如三月兮

④微君之故

⑤在水一方

⑥悄怆幽邃

⑦坐观垂钓者

⑧徒有羡鱼情

10. (1)甲:新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

乙:王阳明先生正是今日国难中大学生最好的典范。

(2)艰危中立身报国;艰苦卓绝穷而益奋。

(3)甲文对王阳明所做之事持否定态度;乙文持肯定态度。因为两篇演讲的背景不一样,面对的听众不同,演讲的目的也不一样,对人物评价的角度不一样,所以所持态度也不一样。

11. (1)突出“苇”的生长环境的恶劣,(1分)为下文写荒漠中的“苇”给人带来的惊喜(或写苇的坚韧和顽强的生命力)作铺垫,(1分)表达了作者的赞颂之情。(1分)

(2)形象生动地写出了一望无际的芦苇在风中悠悠起舞的情状。(2分)

(3)运用比喻(1分)、拟人(1分)手法,以“初生小女的头发”和“老者的胡须”来描写芦苇的稀疏,不成气势,但仍顽强生长的特点(1分)。

(4)托物言志或象征(1分).歌颂那些具有沙漠中的苇一样顽强生命的人。(2分)

(5)结合“苇”的表现(1分),能联系自身实际(1分),写出合理感悟(1分)。

示例:沙漠中的苇让我看到了她坚强、执著的一面。在现实生活中,特别是面临着升学压力的我们,不更应向“苇”学习,不轻易向困难低头,勇敢的拼搏,终有一天,我们会逐渐强大,将困难踩在脚下。

12.略

(语文)

一. (共10分)

1.下列加点字注音全都正确的一项是( )

A.阔绰(cuó) 倔强(jué) 胆怯(qiè) 无边无垠(yín)

B.哽咽(yè) 残垣(yuán) 秀颀(qì) 潜滋暗长(qián)

C.反省(xǐng) 绽出(zhàn) 不屑(xiè) 锲而不舍(qì)

D.祈祷(qí) 嶙峋(xún) 束缚(shù) 不屈不挠(náo)

2.下列词语中有错别字的一项是( )

A.怅惘 领域 神龛 人情世故

B.燎原 锵然 褪色 熙熙然

C.磷火 春霄 掌故 张灯节彩

D.点缀 皎洁 辉煌 马前卒

3.下列句子中加点成语使用不恰当的一项是( )

A.当大家面对突如其来的危险而不知所措时,他挺身而出救了大家。

B.在我们身边有很多出类拔萃的人,我们应该向他们学习。

C.黄昏时,只有红光能直达地面,蓝光则被大气散射得分崩离析,出现了令无数情侣陶醉的红日倚山的美景。

D..只要是和人密切接触的工作,都需要有亲和力的人,平易近人是事业起步的必备条件和优势。

4.下列关于文学文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.陶渊明,名潜,世称靖节先生,是东晋诗人、散文家,是中国古代田园诗派的代表人物。

B.“记”是古代的一种文体,可以记人记事,可以发表议论,相当于现代的“杂记”。

C.“世外桃源”这一成语源自《桃花源记》。文中的“黄发”指小孩,“垂髫”指老人。

D.《桃花源记》是《桃花源诗》前的序文,“晋太元中”的“太元”是年号。

5.将下面的句子排序,语义连贯的一项是( )

①然后,突然间,刺耳的雁叫声出现了,并且带着一阵急促的混乱的回声。

②有翅膀在水上的拍打声,有蹼的划动而发出来的声音,还有观战者们激烈的辩论所发出的呼叫声。

③在4月的夜间,当天气暖和得可以待在屋外时,我们喜欢倾听大雁在沼泽中集会时的鸣叫。

④随后,一个深沉的声音算是最后发言,喧闹声也渐渐低沉下去,只能听到一些模糊的稀疏的谈论。

⑤在那儿,有很长一段时间都是静悄悄的,人们听到的只是沙锥鸟扇动翅膀的声音,远处的一只猫头鹰的叫声,或者是某只多情的美洲半蹼鹬从鼻子里发出的咯咯声。

A.③②①④⑤ B.③⑤②①④ C.③⑤①②④ D.③②④①⑤

二. (共27分)

6.(6)联系《经典常谈》阅读古文经典,完成题目。

楚辞经典 《经典常谈》相关内容

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!(节选自《离骚》) 他又用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲地表达出他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。他将怀王比作美人,他是“求之不得”“辗转反侧”;情辞凄切,缠绵不已。

(1)(2分)文段中的“他”指的是 。

(2)(4分)试运用《经典常谈》中的相关内容谈谈《离骚》中“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的深层含义。

7.(5分)阅读两首古诗,完成问题。

关雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

子衿

青青子衿①,悠悠②我心。纵我不往,子宁③不嗣④音?

青青子佩⑤,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮⑥,在城阙⑦兮。一日不见,如三月兮!

注释:①子衿:你的衣领。②悠悠:深思的样子。③宁(nìng):岂,难道。④嗣(sì):接续,继续。⑤佩:指佩玉的带子。⑥挑(tāo)兮达(tà)兮:即挑达,独自徘徊的样子。⑦城阙:城门两边的楼台。

(1)(3分)《关雎》和《子衿》都是《诗经》中的名篇。《关雎》善于表现人物的内心世界,以“① ”的动作写出君子因思念淑女而难以入睡;《子衿》中“纵我不往,子宁不来?”使用了② 的手法,表达了主人公未能见到意中人的失落惆怅。两首诗分别以“关关雎鸠”和“青青子衿”开篇,都使用了③ 的表现手法,以其他事物为发端,引起所要歌咏的内容。

(2)(2分)“关关雎鸠”的画面,使得《关雎》整首诗蕴含着一种美好的和谐之美。下列诗句中,借助鸟的意象表达美好和谐之美的是

①山气日夕佳,飞鸟相与还。(《饮酒》)

②征蓬出汉塞,归雁入胡天。(《使至塞上》)

③感时花溅泪,恨别鸟惊心。(《春望》)

④几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。(《钱塘湖春行》)

A.①②

B.③④

C.②③

D.①④

8.(8分)阅读下面的文言文,回答问题。

《孝经》云:“夫孝,德之本也。”

王敬臣,长洲人。十九为诸生,受业于校①。性至孝,父疽②发背,亲自吮舐。老得瞀眩③疾,敬臣则卧于榻下,夜不解衣,微闻响咳声,即跃起问安。

孙抑,世居晋宁洪洞县。关保之变,挈④父母妻子避兵平阳之柏村。有乱兵至村剽掠,拔白刃吓抑母,求财不得,举刃欲斫⑤之。抑亟⑥以身蔽母,请代受斫,母乃得释。而其父被虏去,不知所之。或语之曰:“汝父被驱而东矣,然东军得所掠民皆杀之,汝慎无往就死也。”抑曰:“吾可畏死而弃吾父乎?”遂往,出入死地,屡濒危殆,卒得父以归。

(原文有删改)

【注】①校:魏校,学者,王敬臣的老师。②疽(jū):毒疮。③瞀(mào)眩:眼花头晕,迷糊。④挈:带领。⑤斫(zhuó):砍。⑥亟(jí):急忙。

(1)(2分)下列句中加点词的解释不正确的一项是

A.抑亟以身蔽母(遮蔽,遮挡)

B.不知所之(去、往)

C.或语之曰(有人)

D.汝慎无往就死也(完成)

(2)(4分)将下面的句子翻译成现代汉语。

①微闻响咳声,即跃起问安。

②抑曰:“吾可畏死而弃吾父乎?”

(3)(2分)下列对选文内容的理解和分析,表述不正确的一项是

A.王敬臣的父亲背部长疮,他亲自为父亲吸舔脓疮;为了照顾年老生病的父亲,他整夜不脱衣服在父亲床边服侍。

B.乱兵劫持了孙抑的母亲,求财不得就要用刀砍人,孙抑急忙挺身而出保护母亲,使母亲免受伤害。

C.孙抑的父亲被乱兵掳走,孙抑多次冒着生命危险去救父亲,最终没有成功。

D.无论是王敬臣悉心照料病中的父亲,还是孙抑挺身而出保护身处险境的母亲,都体现了中华民族传统美德中最根本的孝道。

9.(8分)请根据语境在横线处填入适当的古诗文名句。

古诗文寄寓着作者丰富的情思,值得我们反复诵读、认真体会。《关雎》中“① ,② ”两句通过写水鸟和鸣引出下文对女子的思慕;《子衿》中“一日不见,③ ”抒发了女子对恋人的深深思念;《式微》“④ ,胡为乎中露“写为了养活不劳而获的贵族,劳役们不得不在露水中劳作;《蒹葭》中我们在秋水盈盈里,看到“所谓伊人,⑤ ”的几度求索,几多怅惘;柳宗元在《小石潭记》中用“凄神寒骨,⑥ ”含蓄地表达了自己遭贬谪后内心终究无法摆脱的落寞;孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》中“⑦ ,⑧ ”巧用典故,委婉地表达了诗人的求仕之心,不露乞怜痕迹,大方得体,深婉有致。

三. (共23分)

10.(10分)阅读下面两篇文章,完成下列小题

【甲】应有格物致知精神(节选)

丁肇中

大家都知道明朝的大理论家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一天王阳明要依照《大学》的指示,先从“格物”做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。这位先生明明是把探察外界误认为探讨自己。

王阳明的观点,在当时的社会环境里是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经书上的道理是可“推之于四海,传之于万世”的。经验告诉我们,这种观点是不能适用于现在的世界的。

我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

【乙】王阳明先生与大学生的典范(节选)

竺可桢

本校以时局之影响,奉令西迁,自赣来桂,今日得在宜山正式开课,旧学生皆已到齐,新生人数骤增。当此抗战形势日紧、前方牺牲惨重的今日,国家犹费巨款而维持若干大学,一般社会已有责备非难之声。此虽由一般人不明高等教育作育培本之重,然我们反躬自省,正应借此种批评,以增进其责任的自觉,共作加倍的自策。必如何而后能培植真正之学问技术,将来贡献国家,无负国家作育之至意,与社会期望之深厚,正是每一个大学生所应深省力行者。而在今日艰苦流离之中,将欲增进自觉自奋,尤觉应回溯古来先哲志士之嘉言懿行、丰功伟绩,以资吾人之矜式。因地思人,我觉得王阳明先生正是今日国难中大学生最好的典范。

阳明先生生于余姚(生明宪宗成化八年,卒世宗嘉靖七年,即西元1472~1528),在浙江本省讲学之外,其一生事业在江西、广西两省为最大,又谪居贵州两年,也去广西不远。今日广西的境域,多是先生遗惠所在之邦。今浙大以时局影响三迁而入广西,正是蹑着先生的遗踪而来;这并不是偶然的事,我们正不应随便放过,而宜景慕前贤,接受他那艰危中立身报国的伟大精神。

以理学知名的学者,往往有他的应世的学识和彪炳的事功;他所讲的学问,又很多为无论科学专家或事业家所都应体验实行的。真正的理学不但不迂阔,并且有许多话是切合人生实用的。专家专其所学,果能再来诵习体会古人立身处世之微言大义,最是有益于为学与做人之道。而阳明先生才高学博,无论在学问、道德、事业,与其负责报国的精神,都有崇高的造就;在此国家蒙难学府播迁之中,他那一段艰苦卓绝穷而益奋的精神,更是我们最好的典范。我们在迁校以后,起居生活当然不能如平时的舒适,又因家人离散与经济的困难,心理上不免生一种不安的现象。然这次民族战争是一个艰苦的长征,来日也许更要艰苦,我们不能不作更耐苦的准备。孟子所谓“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能”。阳明先生平桂乱与谪贵州,正是赖非常的艰苦来成全他,结果果然动心忍性,增长他的学问,造成他的伟大。诸君都受高等教育,是国家优秀的分子,也是国民中幸运的人;当然都要抱定以艰苦的环境“增益其所不能”为目标,而准备来担当国家许多“大任”。这就不能苟且因循,而应以阳明先生的精神为精神了。

【注】1937年8月,日寇进攻上海,逼近杭州。9月,浙江大学校长竺可桢带领师生离开杭州,横穿浙江、江西、广东、湖南、广西、贵州6省,行程2600多公里,历时两年半,最终将校址迁到贵州省遵义、湄潭。本文是1938年11月竺可桢在浙江大学西迁至广西宜山时的开学演讲词。

(1)(4分)甲乙两篇演讲词所表达的主要观点分别是什么?

(2)(2分)乙文说“应以阳明先生的精神为精神”,请概括王阳明有哪些精神。

(3)(4分)甲乙两篇演讲中,演讲者对王阳明所做之事态度有什么不同?为什么会有这样的不同?

11.(13分)阅读《荒漠中的苇》一文,完成下列各题。

荒漠中的苇

王剑冰

①汽车穿行于茫茫戈壁已经很久了。人们初开始的兴趣早已变成了朦胧的睡意。公路像条细细的带子在沙漠中甩来甩去,不知尽头在何处。有人不停地在后悔,应该走另一条国道的,是我等少数几个出的点子,说走这条路可以看到五彩城。远远的五彩城直到我们走到了天黑,看到一颗好大的月亮,也没有见到它的踪影。旅途上的事情是不能凭美丽的想象来完成的。慢慢地我也没有了什么兴趣。除了沙漠还是沙漠,而且沙漠的颜色还不是金黄色的,很多都是粗糙的暗褐色的沙石。在公路的两边铺向无尽的远方。胡杨呢?红柳呢?几乎看不到什么植被,偶尔的几株沙棘,一晃就过去了。有时出现的不高的丘陵,也仅够让视线有个起伏的弧度。沙海茫茫,真正是茫茫了。

②窄窄的戈壁公路上跑着的几乎就是我们这一辆汽车,弱小的一叶扁舟样地在大海的波涛中翻涌。

③中间在什么地方吃了一顿午饭,然后就昏昏沉沉睡着了。醒来已是半下午了,车子还是不急不躁地跑着。我又一次地把头靠在窗户上,无聊地看着已不成风景的风景。就在这时,我竟然看到了一种熟悉的植物,是的,是那种水乡才能看到的植物﹣﹣苇!起先我有点不相信自己的眼睛,以为是看错了,当这种植物又一次在我的视线中出现的时候,我真正地看清了,是苇。

④在我的感觉里,苇是属于弱者,弱者都是以群居的形式出现的,所谓“芸芸众生”。群居才能产生勇气,才能产生平衡,才能产生力量,才会便于生存。苇便是一种群像的结合体,荡漾是她的形容词。我曾在双台河口湿地保护区,在我的家乡渤海湾,在孙犁笔下的白洋淀,都看到过面积逾十万亩甚至百万亩的大芦苇荡。那一望无际的芦苇,像纤腰袅娜的女子,一群群相拥相携地在风中悠悠起舞。“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”《诗经》中对一位玉人的思念也是以这美丽的植物为衬物。作为一种最为古老的植物,苇给人们带来的总是美好的向往。很多的女孩借用了苇的名字,那是一种带有情感的、内涵丰富的、柔韧的、温馨的表达与体现。

⑤可眼前这些苇却显得这般瘦削,不成气势。就像初生小女的头发,稀稀落落地表明着生命的再生。或像耄耋老者,以几许羊胡迎风,扬看着不多的时日。我想象不到在这样荒凉(不只是荒凉,简直是恐怖)的地方,怎么会有苇的植物生长。是鸟的羽翅?是风的神力?她们真的不该诞生在这里。在白洋淀、沙家浜,苇正牵裳起舞,接受着游人的赞叹,在渤海湾、黄海滩,苇也是丰足地吸吮着大地的乳汁,欢快地歌唱。

⑥这该是植物中的弱女子啊,给她一片(不,哪怕是一点)水,她就敢生根、发芽、开花,摇曳出一片星火,一片阳光。那确实是一小片水,好像是修路开挖出的低洼地,仅仅是存留的一点点雨水,而绝不会是人为的故意,她们就结伴地生长起来,那是多么少的伴儿啊。但女子们还是愿意有伴的,这是她们的天性。孤芳自赏的苇似乎不称为苇,况且在这样的地方她们别说孤芳,连群艳也无可夺目。如果不是我惺忪中的一瞥,一个王姓男子也就同她们连一目的交情也错过了。

⑦那片水已经剩了一点点,而她们的长大,还不是借助那一点水吗?看她们的样子,也就是刚刚过了童年而进入了青春期。那可是戈壁滩,是茫茫大漠,她们会摇曳、会挣扎多久呢?水涸地裂,沙丘涌动,她们都活不了。我已经看到,离水稍远的几株已经干枯颓折。

⑧不过我想,既然作为一种生命,站立于这个世界上,就有她生命存在的意义和可能。这个生命就会不讲方式,不图后果地向上生长,直至呼出最后一息。苇,或被风收去,或被沙掩埋,都会以她最后的努力,度过她最美丽的时光。苇,你的意思不是萎,是伟!想起金克木《生命》一诗中有一句“生命是低气压的太息,是伴着芦苇啜泣的哈欠。”暗自笑了,这不知写于何时何背景的诗句,有些明了又有些不明,我这时倒是想改一句:“生命是伴着啜泣与哈欠的芦苇。”

⑨西部,戈壁,荒漠,苇,我把这样的字眼在寂寞的旅途上相连,竟就连出了一种美妙的景象。

(1)(3分)本文主体是写“苇”,而开篇却用较多笔墨写了“荒漠”,这样写有什么用意?

(2)(2分)第④段中“苇便是一种群像的结合体,荡漾是她的形容词。”这句话中“荡漾”好在哪里?

(3)(2分)从修辞的角度赏析第⑤段划线的句子。

(4)(3分)作者写苇,显然不仅仅是在写苇,作者运用了怎样的表现手法?结合全文,说说作者所要表达的情感是什么?

(5)(3分)结合自身实际,谈谈文中的“苇”给你带来的启发(要求80字以内)。

四. (共40分)

12.阅读下面材料,按要求作文。

山水点亮了文人情怀,蟋蟀点亮了浓厚思念,花样课间操点亮了校园生活。生活中点亮我们的也许是一句鼓励、一首歌谣、一段往事……回想生活中那些点亮你的人或事,书写你的体验和感受。

请以“点亮”为话题,自拟题目,写一篇600字至800字的作文。

【要求】①自定立意,文体自选(诗歌除外);②不得套作,不得抄袭,不得出现你所在学校的校名,以及教职工、同学和本人的真实姓名。

参考答案

1—5 . DCCCC

6.(1)屈原

(2)这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。深层含义:屈原将楚怀王比作“美人”,担心楚怀王步入衰残的暮年。他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。

7. (1)①辗转反侧;②反问;③兴(起兴)

(2)D

8. (1)D

(2)①只要听到咳嗽声就立刻爬起来悉心服待自己的父亲。

②孙抑说:“我难道因为害怕死而舍弃我的父亲吗?”

(3)C

9. ①关关雎鸠

②在河之洲

③如三月兮

④微君之故

⑤在水一方

⑥悄怆幽邃

⑦坐观垂钓者

⑧徒有羡鱼情

10. (1)甲:新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

乙:王阳明先生正是今日国难中大学生最好的典范。

(2)艰危中立身报国;艰苦卓绝穷而益奋。

(3)甲文对王阳明所做之事持否定态度;乙文持肯定态度。因为两篇演讲的背景不一样,面对的听众不同,演讲的目的也不一样,对人物评价的角度不一样,所以所持态度也不一样。

11. (1)突出“苇”的生长环境的恶劣,(1分)为下文写荒漠中的“苇”给人带来的惊喜(或写苇的坚韧和顽强的生命力)作铺垫,(1分)表达了作者的赞颂之情。(1分)

(2)形象生动地写出了一望无际的芦苇在风中悠悠起舞的情状。(2分)

(3)运用比喻(1分)、拟人(1分)手法,以“初生小女的头发”和“老者的胡须”来描写芦苇的稀疏,不成气势,但仍顽强生长的特点(1分)。

(4)托物言志或象征(1分).歌颂那些具有沙漠中的苇一样顽强生命的人。(2分)

(5)结合“苇”的表现(1分),能联系自身实际(1分),写出合理感悟(1分)。

示例:沙漠中的苇让我看到了她坚强、执著的一面。在现实生活中,特别是面临着升学压力的我们,不更应向“苇”学习,不轻易向困难低头,勇敢的拼搏,终有一天,我们会逐渐强大,将困难踩在脚下。

12.略

同课章节目录