2015—2016上海教育出版社(五四制)语文六年级下册第七单元课件:第27课《天时不如地利》 (共85张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016上海教育出版社(五四制)语文六年级下册第七单元课件:第27课《天时不如地利》 (共85张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件85张PPT。《孙子兵法》 兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察。

故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。今民与上同意也。天时不如地利1.在熟读的基础上,讨论“天时”、“地利”、“人和”三者的轻重关系,体会孟子的思想。??

2.学生学习文言文的基本方法。?

3.集体朗诵和个人朗诵相结合,体会古人说理论证的方法。学习目标【重点】?

1.在熟读的基础上,讨论“天时”、“地利”、“人和”三者的轻重关系,体会孟子的思想。?

2.?学生学习文言文的基本方法。?

【难点】?

学习古人说理论证的方法。战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。写作背景本文是一篇短论,记叙了战争中民心向背的问题,指出民心所向是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。解题:

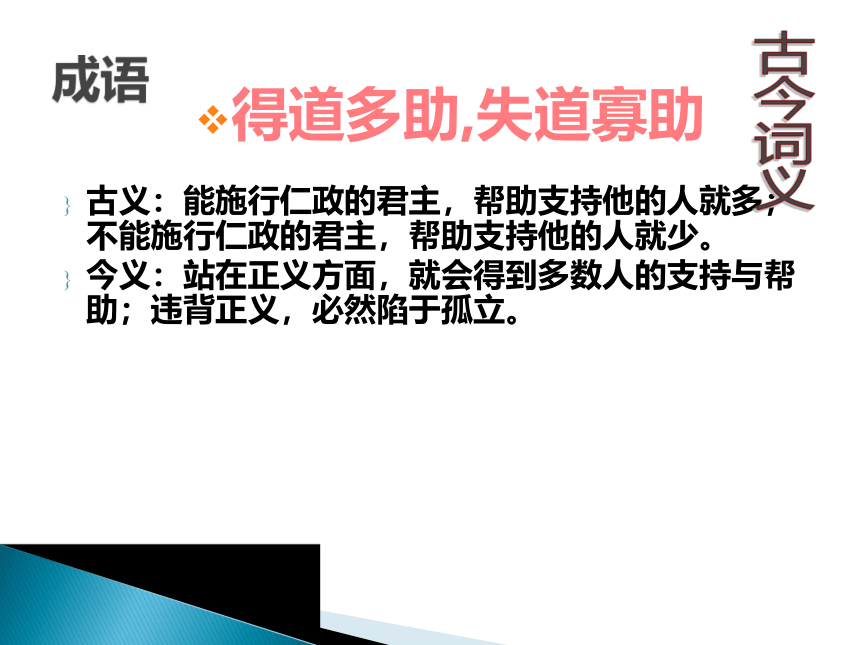

古义:能施行仁政的君主,帮助支持他的人就多;不能施行仁政的君主,帮助支持他的人就少。

今义:站在正义方面,就会得到多数人的支持与帮助;违背正义,必然陷于孤立。

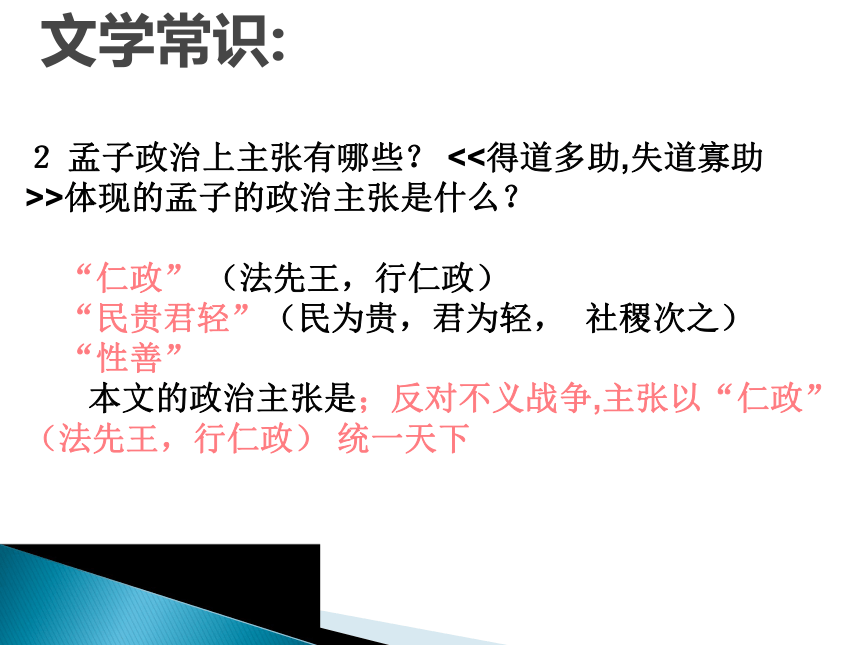

成语得道多助,失道寡助古今词义 文学常识:2 孟子政治上主张有哪些? <<得道多助,失道寡助>>体现的孟子的政治主张是什么?

“仁政” (法先王,行仁政)

“民贵君轻”(民为贵,君为轻, 社稷次之)

“性善”

本文的政治主张是;反对不义战争,主张以“仁政” (法先王,行仁政) 统一天下

学习指导 先要懂得词义、句意,在此

基础上理解文章的思想内容,认

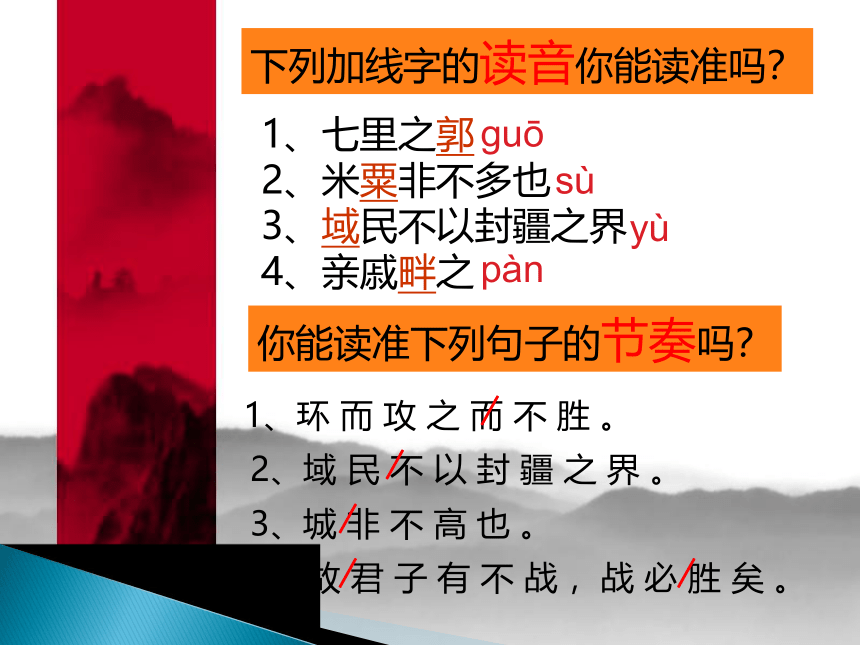

识文章的论述特点。朗读课文,注意字词的读音得道多助,失道寡助粟s? 夫fú 畔pàn下列加线字的读音你能读准吗?1、七里之郭

2、米粟非不多也

3、域民不以封疆之界

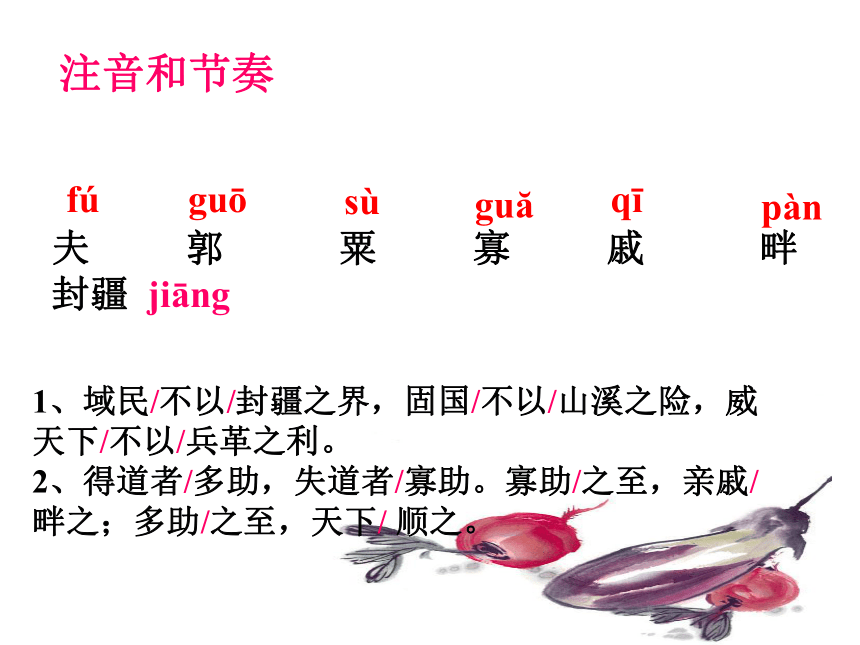

4、亲戚畔之guōsùyùpàn你能读准下列句子的节奏吗?1、环 而 攻 之 而 不 胜 。2、域 民 不 以 封 疆 之 界 。3、城 非 不 高 也 。4、故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。/////注音和节奏夫 郭 粟 寡 戚 畔

封疆 jiāng

fúguōsùgu?qīpàn1、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

2、得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/ 顺之。

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜,夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以于下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。读准红色的字的音夫 fú

委 wěi

粟 sù

溪 xī

畔 pàn

戚 qī

寡 gu?初读课文,疏通文意

1)分小组接力诵读,看谁读的好!

2)你能告诉大家哪些词较重要吗?

3)对照课下注释,试疏通大意

重点探究翻译第1段,注意画线词语的解释。天时不如地利:

地利不如人和: 天时,有利于作战的天气、时令。地利,有利于作战的地理形势。不如,比不上。 人和,指作战中的人心所向,内部团结。 孟子用“天时”、“地利”、“人和”来概括有利于作战的各种客观条件和主观条件。翻译第2段,注意画线词语的解释。七里之郭:

环而攻之而不胜:

夫环而攻之:郭,外城。①而,表修饰;

②而,表转折,却。夫,句首发语词。翻译第3段,注意画线词语的解释。兵革非不坚利也:

米粟非不多也:

是地利不如人和也:坚利,坚固锋利。米粟,指粮食。是,代词,这。翻译第4段,注意画线词语的解释。域民不以封疆之界:

寡助之至:

亲戚畔之:内亲外戚以,凭,靠。之,动词,到。至,极点。 天时不如地利,地利不如人和。 天时:有利于作战的天气、时令。地利:有利于作战的地理形势。人和:指作战中的人心所向,内部团结。 三里之城,七里之郭,环而

攻之而不胜。夫环而攻之,必有

得天时者矣;然而不胜者,是天

时不如地利也。助词,的●●内城●外城●围●表顺接代词,它●●表转折fú●文言发语词一定 ●●●可是从进攻一方的失利说明“天时不如地利”。 ●表修饰精良 城非不高也,池非不深也,

兵革非不坚利也,米粟非不多

也;委而去之,是地利不如人和

也。●城墙●护城河●充足 ●放弃●表承接●离开●这从防御一方的失利说明“地利不如人和”。 ●代这座城池 故曰,域民不以封疆之界,

固国不以山溪之险,威天下不以

兵革之利。得道者多助,失道者

寡助。寡助之至,亲戚畔之;●所以(使)……居住 ●●凭借、依靠●的●使……稳固●险要●震慑●指施行仁政●●少●到●极点●内外亲戚通叛,背叛●代失道者多助之至,天下顺之。以天下之

所顺,攻亲戚之所畔;故君子有

不战,战必胜矣。

●归附●助词,不译对统治者和有才德之人的通称 ●一定●表肯定语气进一步深入说明“得道”即“得人和”则“战必胜”。 天时不如地利,地利不如人和。 三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,

是天时不如地利也。 城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,

米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。天然的时运地理的优势人心所向城池外城代词,它发语词的(原因)代词,这不是不放弃离开 故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天

下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜

矣。限制巩固震慑正确的治国策略少极点通“叛”,背叛归顺凭着不战则已(仁政)掌握重点词:

1、天时不如地利,地利不如人和

2、环而攻之

3、 委而去之

4、域民不以封疆之界

固国不以山溪之险

威天下不以兵革之利

5、得道多助,失道寡助

6、亲戚畔之

1、山里之城

2、环而攻之

3、委而去之

4、多助之至

5、亲戚畔之

之重点实词 道: 就是王道、仁政 米粟:泛指粮食 天时:有利于作战的天气、时令 地利:有利于作战的地理条件 人和:人心所向,内部团结 城 :内城 郭:外城 君子:施行仁政的人补充注释:亲戚: 古:族内的人和族外的人 今:和自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员 去 古:逃跑 今:到 ……去 池 古:护城河 今:池塘2、古今异义:环:名词作状语 围

域:名词用作动词 限制

固:形容词的使动用法 使……巩固

威:形容词用作动词

震慑 征服 词类活用 本文提出了什么论点?

由论点看,决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?

学习第一部分: 分析课文天时不如地利,地利不如人和。有利的天气地理形势有利人心所向,上下团结 得道多助,失道寡助施行 仁政少阅读第一节思考问题:解释字词天时

地利

人和时令、气候、政治形势等条件。有利的地理形势。人心所向、上下团结等。这两句谈的是什么问题?提出什么看法? 讨论问题[谈的是战争中的攻守问题,阐述“人和”

是克敌制胜,决定战争胜负最主要的条件。

这两句揭示本篇的中心论点。]有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。第一段:译文 第二、三段分别是从什么角度来论述的?

作者用了什么论证方法来证明论点?怎样论述?学习第二部分:

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,

必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

内城外城围语气词

这样看来下页阅读第二节思考问题:解释加点字词三里之 城 ,七里之郭 ,

环 而 攻之 而 不胜。夫 环而攻之,必有得天时者矣,

然而 不胜者,是 天时不如地利也 。的连词,前后是承接关系 小城 表转折,但是,却 发语词,用在句首,表示要发议论 者:指“得天时”这种情况。矣:语气助词,表肯定。 然而:虽然这样,但是 这样看来表判断 (比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

第二段:译文讨论:本段(第二段)摆出了什

么论据?有何作用?围攻一座小城但不能取胜。论证

了中心论点的前半部分内容:

“天时不如地利” ,强调了“地利”

重要性。

阅读第三节思考问题:解释加线词城 非不高也,池 非不深也,

兵革

非不坚 利 也,

米粟非不多也,委 而去

之 ,是 地利不如人和也。城墙护城河泛指武器装备。兵,兵器。革,

甲,甲衣坚韧锐利放弃离开所守之城这城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城

而逃。论证中心论点的后半部分内容:

“地利不如人和”,突出人和的重要性 。讨论a本段摆出了什么论据?有何作用?城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,

米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。非:不是

池:护城河

坚利:坚,坚固 利,锋利,锐利。

米粟:粮食古今义不同

委:古——放弃 今——委托

去:古——离弃 今——到b本段运用了什么修辞方法?句式上

有何特点?讨论其作用?运用了排比和双重否定句式。从多个

方面强调守城一方占尽地利,但结果

却弃城而逃,从而有力证明了“人和”

的重要。整齐的句式,使得文章气势

奔放,具有很强的说服力。城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。第三段:译文阅读第四节思考问题:故 曰,域 民不以封 疆

之 界,固国 不以 山溪之险,威

天下不以兵革之利。得道者

多助,失道者寡助。寡助之 至 ,亲戚

畔 之。多助之至,

天下顺之。以 天下之所顺 ,

攻亲戚之所畔,故君子

有 不战,战必胜矣。因此,所以限制疆界的国防靠 震慑施行仁政的君主到极点内外亲戚通“叛”,背叛凭归顺,服从行仁政的君主或者故曰,域民不以封疆之(1)界,固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡

助之(2)至,亲戚畔之(3);多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之(4)所畔;故君子有不战,

战必胜矣。故:因此,所以以:靠,凭借威:震慑 词类活用,

形容词作动词之1:助词,的

之2:动词,到

之3:代词,代“失道者”,他

之4:主谓之间作助词,取消

句子独立性君子:能行“仁政”的君主

有:表假设,要不古今义不同

域:古——限制 今——疆域

亲戚:古——指父母兄弟,统指家里亲人

今——旁系亲属通假字

亲戚畔之:“畔”通“叛” 背叛使动用法:

域:使……定居下来

固:使……稳固“畔”通“叛”指出文中一个通假字域民、固国、威天下的关键是什么?为什么?

这一段运用了什么手法强调了“施行仁政”的重要性?

学习第四部分:所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。第四段:译文讨论1、划出文中的排比句,说说其作用。从反面推论,指出“城民”“固国”“威天

下”应当依靠“人和”,有很强的说服力2、在此基础上,作者得出什么结论?得道者多助,失道者寡助3、“人和”的实质是什么?在于“得道”,即施行仁政,取得人民

的支持和拥护。4、下文作者运用了什么论证方法?对比论证5、本段在全文中有何作用?总结全文,

深化论点

理清结构:本文按

“提出论点-分析论证-得出结论”的顺序给本文划分层次。“人和”与下文所说的“道”是什么关系? “道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。施行仁政则“多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。整体把握 《得道多助,失道寡助》选《孟子·公孙丑下》,标题是后来的编者加的。此标题从内容上高度概括了本文的中心意思即:凡讲仁义的,行仁政的,就会得到广泛的支持与拥护;反之,就孤立,就会只有极少数人的支持与拥护。孟子生活在各诸侯国互相攻伐,社会骚乱的战国时代。因此,他提出“施仁政”,“行王道”的主张,反对武力兼并,这篇短文很能代表他的主张。要点勾勒 《得道多助,失道寡助》在内容上可分两部分。第一部分(1~3段)论述天时、地利、人和三要素在决定战争胜负中的作用大小不同。第一段为第一层:提出观点:“天时不如地利,地利不如人和”。这个观点总领下文。第二段为第二层:分论“天时不如地利”。第三段为第三层:分论“地利不如人和”。第四段为第二部分:深入论证“得道”即“得人和”,“得人和”则“战必胜”。(中心论点) 天时不如地利,地利不如人和 (论据)天时不如地利(从进攻一方而言) 攻而不胜↓(论据)地利不如人和(从防守一方而言) 守而败退↓↓(结论)得道者多助,失道者寡助(从战争到治国)2)中心论点提出后作者是怎样进行论证的? 得道多助 失道寡助

论点:天时不如地利,地利不如人和

战争需要“人和” 论据:域民……

固国……

威天下……治国需要“人和”结论: 得道多助 顺

失道寡助 叛“人和”的实质小城环而攻之不胜

城高兵利粮足不守一、提出论点天时不如地利,地利不如人和二、分析

(例证)环而攻之而不胜委而去之三、结论域民固国威天下得道者多助

失道者寡助(攻)(守)得道多助,失道寡助层 层 深 入(施“仁政”)摆出观点论证观点得出结论天时不如地利,

地利不如人和天时不如地利地利不如人和得道多助,

失道寡助。战争事例治国道理类 推总总分本篇在论证方面的主要特点是什么?中心论点:天时不如地利,地利不如人和战例一:攻方败

守方胜(天时)(地利)战例二:守方败

攻方胜(地利)(人和)结论: 得 道 多 助

失 道 寡 助层 进不如不如人和

在战

争中

的重

要性人和

在治

国中

的重

要性

论点天时不如地利,地利不如人和进攻:天时不如地利防御:地利不如人和战例治国域民固国威天下治国需要“人和”论据结论:得道多助——天下顺之

失道寡助——天下畔之返回总

分

总提出中心论点: 天时不如地利,地利不如人和 论据一: 天时不如地利 (从进攻一方而言)↓论据二: 地利不如人和 (从防守一方而言)↓↓得出结论: 得道者多助,失道者寡助(从战争到治国)2)中心论点提出后作者是怎样进行论证的?

举例论证论 对比论证天时不如地利

地利不如人和攻方失利天时不如地利守方失利地利不如人和得道多助

失道寡助“仁政”板书设计举例道理域民固国威天下战争治国《得道多助,失道寡助》一文主旨十分明确,突出强调“人和”的重要性,“人和”是克敌制胜的首要条件,具体地说,就是阐明战争的胜败主要取决于人心的向背,而人心的向背,又取决于统治者是否“得道”。从战争谈起,最终归结到如何治国平天下。拓展研究 1)你知道历史上或生活中的哪些例子印证了“得道多助,失道寡助” 这一古训?跟同学们介绍一下。 日本某些反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一致反对,弄得众叛亲离;正应了孟子这句古训“得道多助,失道寡助”。

日本群众抗议使用新版历史教科书抗议者焚烧日本历史教科书

韩国慰安妇怒斥:

掩盖过去要遭雷劈上千人在汉城示威,抗议日本政府篡改侵略事实 日本政府审议通过了右翼势力编写的历史教科书,他们篡改历史,美化侵略,结果掀起了轩然大波令世界上所有爱好和平的人感到惊愕和愤慨,他们僵硬的态度甚至引发了日本与邻国的外交危机,这真是

得道多助,失道寡助第一,合乎国家与国家平等的原则,也就是说国家无论大小、贫富、强弱都应在平等的原则下参与国际事务.

第二,有利于维护和平共处,这是鉴于20世纪的战争给人类;社会带来巨大的灾难,维护和平,避免战争,对21世纪人类社会发展是至关重要的。

“得道多助,失道寡助”这一中国儒家的思想,作为一种有价值的资源,应受到我们的重视。

启示1、读准下列字的音。

夫( )粟( )畔( )2、解释划线的字词。

A 七里之郭 B 环而攻之

C 池非不深也 D 委而去之

E 域民不以封疆之界 F 亲戚畔之

G 地利不如人和 H 威天下不以兵革之利来检验一下吧!3、解释下列词语的古今义。

A 池 古义: 今义:

B 兵 古义: 今义:

C 亲戚 古义: 今义: 4、翻译句子。

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。文言知识分类积累卡:古今异义外城

限制

这护城河放弃 离开小结⒈古今异义。古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:郭池去七里之郭 外城姓氏池非不深也 护城河池塘委而去之 离开到……去古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:亲戚委域是亲戚畔之 内亲外戚 跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。委而去之 放弃委任域民不以封疆之 界限,限制地域、区域是天时不如地利也 这判断动词⒉通假字。畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。(1)孟子,名______,字______,是_______时代人,他是孔子以后的_________。《孟子》是一部记录_________的书。

(2) 《得道多助 失道寡助》的中心论点是_________________________。提出的著名论断是_______

5、填空练习⑶根据课文最后一段做练习

①下列朗读节奏正确的一组是( )

A.域/民/不以/封疆之界,固/国/不以/山溪之险,/威天下/不以/兵革之/利。

B.域民不/以封疆之界,固国不/以山溪/之险,威天下/不以兵革/之利。

C.域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

②对“得道者多助”的理解正确的是( )

A.能搞好内部团结的君主,他帮助支持的人就多。

B.能讲明正确道理的君主,帮助支持他的人就多。

C.能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多。

③文中的“道”与下面哪个词中的“道”意思相近?

A.道德 B.道歉 C.道路 D.王道

④“战必胜”的根本原因是(原文)______________

⑤这篇文章论述的中心意思是( )

A.民心所向,上下团结,则战无不胜。

B.不能靠划定的疆域界限,管理百姓。

C.不能靠山河的险要巩固国防。

D.不能靠武力的强大,威慑天下。 ⒋“故君子有不战,战必胜矣”正确的翻译是( )

A.因为君子不主张战争,所以他打仗就一定胜利。

B.所以君子不喜欢战斗,可打仗就能够胜利。

C.所以君子见机行事,打不胜就不打,打得胜才打。

D.所以君子不战则已,战就一定胜利。

D1、本文采用了什么论证方法?

2、本文采用了什么修辞方法?

3、本文采用了什么句式,有何作用?六、问答题二人同心,其力断金

人心齐,泰山移

众人拾柴火焰高

单丝不成线,独木不成林人和的名言从名言中感悟“人和”1、既然太阳上也有黑点,“人世间的事情”就更不可能没有缺陷。 ——车尔尼雪夫斯基【俄】 2、你的脸是为了呈现上帝赐给人类最贵重的礼物——微笑,一定要成为你工作最大的资产。 3、君子扬人之善,小人评人之恶.——魏征 4、大地承受不住的东西,胸怀可以容纳.——哈萨克族谚语 5、宽容是荆棘丛中长出来的谷粒.——普列姆昌德 6、世界上最宽阔的东西是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的胸怀. ——雨果 从故事中感悟“人和” 六尺巷传奇 清朝康熙年间,桐城人张英官至文华殿大学士兼礼部尚书。邻居是桐 城另一大户叶府,主人是张英同朝供职的叶侍郎,两家因院墙发生纠纷。张老夫人修书送张英。张英见信深感忧虑,回复老夫人:“千里家书只为墙,让人三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”于是,张老夫人令家丁后退三尺筑墙。叶府很受感动,命家人也把院墙后移三尺。从此,张、叶两府消除隔阂,成通家之谊。 有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

(比如一座)方圆三里的内城,方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。《得道多助,失道寡助》译文: 所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都背叛他的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定能胜利。译文:

有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。 一座方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深啊,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是守城一方还是弃城而逃,这是因为有利于作战的地理形势,比不上人心向背,内部团结啊。

所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界线,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主帮助支持他的人就少。帮助支持他的人少到了极点,亲戚也会慈善他;帮助支持他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。今民与上同意也。天时不如地利1.在熟读的基础上,讨论“天时”、“地利”、“人和”三者的轻重关系,体会孟子的思想。??

2.学生学习文言文的基本方法。?

3.集体朗诵和个人朗诵相结合,体会古人说理论证的方法。学习目标【重点】?

1.在熟读的基础上,讨论“天时”、“地利”、“人和”三者的轻重关系,体会孟子的思想。?

2.?学生学习文言文的基本方法。?

【难点】?

学习古人说理论证的方法。战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。写作背景本文是一篇短论,记叙了战争中民心向背的问题,指出民心所向是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。解题:

古义:能施行仁政的君主,帮助支持他的人就多;不能施行仁政的君主,帮助支持他的人就少。

今义:站在正义方面,就会得到多数人的支持与帮助;违背正义,必然陷于孤立。

成语得道多助,失道寡助古今词义 文学常识:2 孟子政治上主张有哪些? <<得道多助,失道寡助>>体现的孟子的政治主张是什么?

“仁政” (法先王,行仁政)

“民贵君轻”(民为贵,君为轻, 社稷次之)

“性善”

本文的政治主张是;反对不义战争,主张以“仁政” (法先王,行仁政) 统一天下

学习指导 先要懂得词义、句意,在此

基础上理解文章的思想内容,认

识文章的论述特点。朗读课文,注意字词的读音得道多助,失道寡助粟s? 夫fú 畔pàn下列加线字的读音你能读准吗?1、七里之郭

2、米粟非不多也

3、域民不以封疆之界

4、亲戚畔之guōsùyùpàn你能读准下列句子的节奏吗?1、环 而 攻 之 而 不 胜 。2、域 民 不 以 封 疆 之 界 。3、城 非 不 高 也 。4、故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。/////注音和节奏夫 郭 粟 寡 戚 畔

封疆 jiāng

fúguōsùgu?qīpàn1、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

2、得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/ 顺之。

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜,夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以于下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。读准红色的字的音夫 fú

委 wěi

粟 sù

溪 xī

畔 pàn

戚 qī

寡 gu?初读课文,疏通文意

1)分小组接力诵读,看谁读的好!

2)你能告诉大家哪些词较重要吗?

3)对照课下注释,试疏通大意

重点探究翻译第1段,注意画线词语的解释。天时不如地利:

地利不如人和: 天时,有利于作战的天气、时令。地利,有利于作战的地理形势。不如,比不上。 人和,指作战中的人心所向,内部团结。 孟子用“天时”、“地利”、“人和”来概括有利于作战的各种客观条件和主观条件。翻译第2段,注意画线词语的解释。七里之郭:

环而攻之而不胜:

夫环而攻之:郭,外城。①而,表修饰;

②而,表转折,却。夫,句首发语词。翻译第3段,注意画线词语的解释。兵革非不坚利也:

米粟非不多也:

是地利不如人和也:坚利,坚固锋利。米粟,指粮食。是,代词,这。翻译第4段,注意画线词语的解释。域民不以封疆之界:

寡助之至:

亲戚畔之:内亲外戚以,凭,靠。之,动词,到。至,极点。 天时不如地利,地利不如人和。 天时:有利于作战的天气、时令。地利:有利于作战的地理形势。人和:指作战中的人心所向,内部团结。 三里之城,七里之郭,环而

攻之而不胜。夫环而攻之,必有

得天时者矣;然而不胜者,是天

时不如地利也。助词,的●●内城●外城●围●表顺接代词,它●●表转折fú●文言发语词一定 ●●●可是从进攻一方的失利说明“天时不如地利”。 ●表修饰精良 城非不高也,池非不深也,

兵革非不坚利也,米粟非不多

也;委而去之,是地利不如人和

也。●城墙●护城河●充足 ●放弃●表承接●离开●这从防御一方的失利说明“地利不如人和”。 ●代这座城池 故曰,域民不以封疆之界,

固国不以山溪之险,威天下不以

兵革之利。得道者多助,失道者

寡助。寡助之至,亲戚畔之;●所以(使)……居住 ●●凭借、依靠●的●使……稳固●险要●震慑●指施行仁政●●少●到●极点●内外亲戚通叛,背叛●代失道者多助之至,天下顺之。以天下之

所顺,攻亲戚之所畔;故君子有

不战,战必胜矣。

●归附●助词,不译对统治者和有才德之人的通称 ●一定●表肯定语气进一步深入说明“得道”即“得人和”则“战必胜”。 天时不如地利,地利不如人和。 三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,

是天时不如地利也。 城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,

米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。天然的时运地理的优势人心所向城池外城代词,它发语词的(原因)代词,这不是不放弃离开 故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天

下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜

矣。限制巩固震慑正确的治国策略少极点通“叛”,背叛归顺凭着不战则已(仁政)掌握重点词:

1、天时不如地利,地利不如人和

2、环而攻之

3、 委而去之

4、域民不以封疆之界

固国不以山溪之险

威天下不以兵革之利

5、得道多助,失道寡助

6、亲戚畔之

1、山里之城

2、环而攻之

3、委而去之

4、多助之至

5、亲戚畔之

之重点实词 道: 就是王道、仁政 米粟:泛指粮食 天时:有利于作战的天气、时令 地利:有利于作战的地理条件 人和:人心所向,内部团结 城 :内城 郭:外城 君子:施行仁政的人补充注释:亲戚: 古:族内的人和族外的人 今:和自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员 去 古:逃跑 今:到 ……去 池 古:护城河 今:池塘2、古今异义:环:名词作状语 围

域:名词用作动词 限制

固:形容词的使动用法 使……巩固

威:形容词用作动词

震慑 征服 词类活用 本文提出了什么论点?

由论点看,决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?

学习第一部分: 分析课文天时不如地利,地利不如人和。有利的天气地理形势有利人心所向,上下团结 得道多助,失道寡助施行 仁政少阅读第一节思考问题:解释字词天时

地利

人和时令、气候、政治形势等条件。有利的地理形势。人心所向、上下团结等。这两句谈的是什么问题?提出什么看法? 讨论问题[谈的是战争中的攻守问题,阐述“人和”

是克敌制胜,决定战争胜负最主要的条件。

这两句揭示本篇的中心论点。]有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。第一段:译文 第二、三段分别是从什么角度来论述的?

作者用了什么论证方法来证明论点?怎样论述?学习第二部分:

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,

必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

内城外城围语气词

这样看来下页阅读第二节思考问题:解释加点字词三里之 城 ,七里之郭 ,

环 而 攻之 而 不胜。夫 环而攻之,必有得天时者矣,

然而 不胜者,是 天时不如地利也 。的连词,前后是承接关系 小城 表转折,但是,却 发语词,用在句首,表示要发议论 者:指“得天时”这种情况。矣:语气助词,表肯定。 然而:虽然这样,但是 这样看来表判断 (比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

第二段:译文讨论:本段(第二段)摆出了什

么论据?有何作用?围攻一座小城但不能取胜。论证

了中心论点的前半部分内容:

“天时不如地利” ,强调了“地利”

重要性。

阅读第三节思考问题:解释加线词城 非不高也,池 非不深也,

兵革

非不坚 利 也,

米粟非不多也,委 而去

之 ,是 地利不如人和也。城墙护城河泛指武器装备。兵,兵器。革,

甲,甲衣坚韧锐利放弃离开所守之城这城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城

而逃。论证中心论点的后半部分内容:

“地利不如人和”,突出人和的重要性 。讨论a本段摆出了什么论据?有何作用?城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,

米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。非:不是

池:护城河

坚利:坚,坚固 利,锋利,锐利。

米粟:粮食古今义不同

委:古——放弃 今——委托

去:古——离弃 今——到b本段运用了什么修辞方法?句式上

有何特点?讨论其作用?运用了排比和双重否定句式。从多个

方面强调守城一方占尽地利,但结果

却弃城而逃,从而有力证明了“人和”

的重要。整齐的句式,使得文章气势

奔放,具有很强的说服力。城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。第三段:译文阅读第四节思考问题:故 曰,域 民不以封 疆

之 界,固国 不以 山溪之险,威

天下不以兵革之利。得道者

多助,失道者寡助。寡助之 至 ,亲戚

畔 之。多助之至,

天下顺之。以 天下之所顺 ,

攻亲戚之所畔,故君子

有 不战,战必胜矣。因此,所以限制疆界的国防靠 震慑施行仁政的君主到极点内外亲戚通“叛”,背叛凭归顺,服从行仁政的君主或者故曰,域民不以封疆之(1)界,固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡

助之(2)至,亲戚畔之(3);多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之(4)所畔;故君子有不战,

战必胜矣。故:因此,所以以:靠,凭借威:震慑 词类活用,

形容词作动词之1:助词,的

之2:动词,到

之3:代词,代“失道者”,他

之4:主谓之间作助词,取消

句子独立性君子:能行“仁政”的君主

有:表假设,要不古今义不同

域:古——限制 今——疆域

亲戚:古——指父母兄弟,统指家里亲人

今——旁系亲属通假字

亲戚畔之:“畔”通“叛” 背叛使动用法:

域:使……定居下来

固:使……稳固“畔”通“叛”指出文中一个通假字域民、固国、威天下的关键是什么?为什么?

这一段运用了什么手法强调了“施行仁政”的重要性?

学习第四部分:所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。第四段:译文讨论1、划出文中的排比句,说说其作用。从反面推论,指出“城民”“固国”“威天

下”应当依靠“人和”,有很强的说服力2、在此基础上,作者得出什么结论?得道者多助,失道者寡助3、“人和”的实质是什么?在于“得道”,即施行仁政,取得人民

的支持和拥护。4、下文作者运用了什么论证方法?对比论证5、本段在全文中有何作用?总结全文,

深化论点

理清结构:本文按

“提出论点-分析论证-得出结论”的顺序给本文划分层次。“人和”与下文所说的“道”是什么关系? “道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。施行仁政则“多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。整体把握 《得道多助,失道寡助》选《孟子·公孙丑下》,标题是后来的编者加的。此标题从内容上高度概括了本文的中心意思即:凡讲仁义的,行仁政的,就会得到广泛的支持与拥护;反之,就孤立,就会只有极少数人的支持与拥护。孟子生活在各诸侯国互相攻伐,社会骚乱的战国时代。因此,他提出“施仁政”,“行王道”的主张,反对武力兼并,这篇短文很能代表他的主张。要点勾勒 《得道多助,失道寡助》在内容上可分两部分。第一部分(1~3段)论述天时、地利、人和三要素在决定战争胜负中的作用大小不同。第一段为第一层:提出观点:“天时不如地利,地利不如人和”。这个观点总领下文。第二段为第二层:分论“天时不如地利”。第三段为第三层:分论“地利不如人和”。第四段为第二部分:深入论证“得道”即“得人和”,“得人和”则“战必胜”。(中心论点) 天时不如地利,地利不如人和 (论据)天时不如地利(从进攻一方而言) 攻而不胜↓(论据)地利不如人和(从防守一方而言) 守而败退↓↓(结论)得道者多助,失道者寡助(从战争到治国)2)中心论点提出后作者是怎样进行论证的? 得道多助 失道寡助

论点:天时不如地利,地利不如人和

战争需要“人和” 论据:域民……

固国……

威天下……治国需要“人和”结论: 得道多助 顺

失道寡助 叛“人和”的实质小城环而攻之不胜

城高兵利粮足不守一、提出论点天时不如地利,地利不如人和二、分析

(例证)环而攻之而不胜委而去之三、结论域民固国威天下得道者多助

失道者寡助(攻)(守)得道多助,失道寡助层 层 深 入(施“仁政”)摆出观点论证观点得出结论天时不如地利,

地利不如人和天时不如地利地利不如人和得道多助,

失道寡助。战争事例治国道理类 推总总分本篇在论证方面的主要特点是什么?中心论点:天时不如地利,地利不如人和战例一:攻方败

守方胜(天时)(地利)战例二:守方败

攻方胜(地利)(人和)结论: 得 道 多 助

失 道 寡 助层 进不如不如人和

在战

争中

的重

要性人和

在治

国中

的重

要性

论点天时不如地利,地利不如人和进攻:天时不如地利防御:地利不如人和战例治国域民固国威天下治国需要“人和”论据结论:得道多助——天下顺之

失道寡助——天下畔之返回总

分

总提出中心论点: 天时不如地利,地利不如人和 论据一: 天时不如地利 (从进攻一方而言)↓论据二: 地利不如人和 (从防守一方而言)↓↓得出结论: 得道者多助,失道者寡助(从战争到治国)2)中心论点提出后作者是怎样进行论证的?

举例论证论 对比论证天时不如地利

地利不如人和攻方失利天时不如地利守方失利地利不如人和得道多助

失道寡助“仁政”板书设计举例道理域民固国威天下战争治国《得道多助,失道寡助》一文主旨十分明确,突出强调“人和”的重要性,“人和”是克敌制胜的首要条件,具体地说,就是阐明战争的胜败主要取决于人心的向背,而人心的向背,又取决于统治者是否“得道”。从战争谈起,最终归结到如何治国平天下。拓展研究 1)你知道历史上或生活中的哪些例子印证了“得道多助,失道寡助” 这一古训?跟同学们介绍一下。 日本某些反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一致反对,弄得众叛亲离;正应了孟子这句古训“得道多助,失道寡助”。

日本群众抗议使用新版历史教科书抗议者焚烧日本历史教科书

韩国慰安妇怒斥:

掩盖过去要遭雷劈上千人在汉城示威,抗议日本政府篡改侵略事实 日本政府审议通过了右翼势力编写的历史教科书,他们篡改历史,美化侵略,结果掀起了轩然大波令世界上所有爱好和平的人感到惊愕和愤慨,他们僵硬的态度甚至引发了日本与邻国的外交危机,这真是

得道多助,失道寡助第一,合乎国家与国家平等的原则,也就是说国家无论大小、贫富、强弱都应在平等的原则下参与国际事务.

第二,有利于维护和平共处,这是鉴于20世纪的战争给人类;社会带来巨大的灾难,维护和平,避免战争,对21世纪人类社会发展是至关重要的。

“得道多助,失道寡助”这一中国儒家的思想,作为一种有价值的资源,应受到我们的重视。

启示1、读准下列字的音。

夫( )粟( )畔( )2、解释划线的字词。

A 七里之郭 B 环而攻之

C 池非不深也 D 委而去之

E 域民不以封疆之界 F 亲戚畔之

G 地利不如人和 H 威天下不以兵革之利来检验一下吧!3、解释下列词语的古今义。

A 池 古义: 今义:

B 兵 古义: 今义:

C 亲戚 古义: 今义: 4、翻译句子。

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。文言知识分类积累卡:古今异义外城

限制

这护城河放弃 离开小结⒈古今异义。古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:郭池去七里之郭 外城姓氏池非不深也 护城河池塘委而去之 离开到……去古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:亲戚委域是亲戚畔之 内亲外戚 跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。委而去之 放弃委任域民不以封疆之 界限,限制地域、区域是天时不如地利也 这判断动词⒉通假字。畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。(1)孟子,名______,字______,是_______时代人,他是孔子以后的_________。《孟子》是一部记录_________的书。

(2) 《得道多助 失道寡助》的中心论点是_________________________。提出的著名论断是_______

5、填空练习⑶根据课文最后一段做练习

①下列朗读节奏正确的一组是( )

A.域/民/不以/封疆之界,固/国/不以/山溪之险,/威天下/不以/兵革之/利。

B.域民不/以封疆之界,固国不/以山溪/之险,威天下/不以兵革/之利。

C.域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

②对“得道者多助”的理解正确的是( )

A.能搞好内部团结的君主,他帮助支持的人就多。

B.能讲明正确道理的君主,帮助支持他的人就多。

C.能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多。

③文中的“道”与下面哪个词中的“道”意思相近?

A.道德 B.道歉 C.道路 D.王道

④“战必胜”的根本原因是(原文)______________

⑤这篇文章论述的中心意思是( )

A.民心所向,上下团结,则战无不胜。

B.不能靠划定的疆域界限,管理百姓。

C.不能靠山河的险要巩固国防。

D.不能靠武力的强大,威慑天下。 ⒋“故君子有不战,战必胜矣”正确的翻译是( )

A.因为君子不主张战争,所以他打仗就一定胜利。

B.所以君子不喜欢战斗,可打仗就能够胜利。

C.所以君子见机行事,打不胜就不打,打得胜才打。

D.所以君子不战则已,战就一定胜利。

D1、本文采用了什么论证方法?

2、本文采用了什么修辞方法?

3、本文采用了什么句式,有何作用?六、问答题二人同心,其力断金

人心齐,泰山移

众人拾柴火焰高

单丝不成线,独木不成林人和的名言从名言中感悟“人和”1、既然太阳上也有黑点,“人世间的事情”就更不可能没有缺陷。 ——车尔尼雪夫斯基【俄】 2、你的脸是为了呈现上帝赐给人类最贵重的礼物——微笑,一定要成为你工作最大的资产。 3、君子扬人之善,小人评人之恶.——魏征 4、大地承受不住的东西,胸怀可以容纳.——哈萨克族谚语 5、宽容是荆棘丛中长出来的谷粒.——普列姆昌德 6、世界上最宽阔的东西是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的胸怀. ——雨果 从故事中感悟“人和” 六尺巷传奇 清朝康熙年间,桐城人张英官至文华殿大学士兼礼部尚书。邻居是桐 城另一大户叶府,主人是张英同朝供职的叶侍郎,两家因院墙发生纠纷。张老夫人修书送张英。张英见信深感忧虑,回复老夫人:“千里家书只为墙,让人三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”于是,张老夫人令家丁后退三尺筑墙。叶府很受感动,命家人也把院墙后移三尺。从此,张、叶两府消除隔阂,成通家之谊。 有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

(比如一座)方圆三里的内城,方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。《得道多助,失道寡助》译文: 所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都背叛他的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定能胜利。译文:

有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。 一座方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深啊,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是守城一方还是弃城而逃,这是因为有利于作战的地理形势,比不上人心向背,内部团结啊。

所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界线,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主帮助支持他的人就少。帮助支持他的人少到了极点,亲戚也会慈善他;帮助支持他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

同课章节目录

- 第一单元 春天来了

- 1 春

- 2 春风

- 3 花的话

- 4 春之古韵

- 第二单元 少年心事

- 5 羚羊木雕

- 6 在那颗星子下

- 7 一千张糖纸

- 8 为少年轻唱

- 第三单元 为生命喝彩

- 9 假如给我三天光明

- 10 “诺曼底”号遇难记

- 11 清贫

- 12 百合花开

- 第四单元 唐诗精华(上)

- 13 登幽州台歌

- 14 黄鹤楼

- 15 山居秋螟

- 16 过故人庄

- 23 李白诗二首

- 第五单元 生活中的科学

- 18 中国的石拱桥

- 19 花儿为什么这样红

- 20 统筹方法

- 21 一百个问号之后

- 第六单元 域外风情

- 23 维也纳森林的故事

- 24 马来的雨

- 22 布鲁塞尔大广场

- 25 在埃及数骆驼

- 第七单元 先哲智慧

- 26 《论语》八则

- 27 天时不如地利

- 28 《吕氏春秋》两则

- 29 橘逾淮为枳

- 30 螳螂捕蝉

- 第八单元 读一本名著

- 31 花果山拥立美猴王

- 32 孙悟空棒打白骨精

- 33 火焰山宝扇灭火焰