第11课 古代日本 导学案(含解析)

图片预览

文档简介

第11课 古代日本

学习目标:

1.了解6世纪前日本的状况;能简单说出日本大化改新的背景,准确无误地简述大化改新的内容和作用。(史料实证、历史解释)

2.了解武士集团形成的原因及幕府统治的建立。(时空观念、史料实证)

3.通过小组讨论,能用语言准确表达日本大化改新对我们的启示;弄清幕府与天皇朝廷之间的关系,认识武士道的实质。(历史解释)

重难点:

1.重点:大化改新。

2.难点:认识武士道的实质。

知识梳理:

1.6世纪前的日本

(1)大和:5世纪,本州部的大和政权统一日本,最高统治者称“大王”,王室和贵族有私有领地。

(2)部民制度:领地上的居民以“部”的形式组织生产(从事农业称“田部”,从事海洋捕捞称“海部”。来自中国、朝鲜的移民分别被编入锦织部、锻冶部)部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶。

2.大化改新:从646年开始,孝德天皇仿照唐朝典章制度,在日本进行大化改新。改新后,大和正式改称日本国。

(1)大化改新内容:

政治上:建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由央派官治理。

经济上:废除一切私地、私民并收归国有,成为公地、公民;国家把土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,不能买卖;统一赋税。

(2)大化改新影响(意义):使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。日本从奴隶社会过渡到封建社会。

(3)大化改新感悟(启示):要善于向先进国家学习;要善于学习外来先进事物;改革要顺应历史潮流;改革是推动历史发展的重要动力;要坚持改革开放。

3.武士和武士集团

(1)日本庄园的建立:大化改新百余年后,土地私有与土地兼并盛行。贵族、豪强、寺院大量购买、兼并土地,建立庄园。

大庄园特权:“不输不入”(既不向国家纳税,也不准地方官进入)。

影响:中央对地方失去控制能力,社会动荡。

(2)武士集团的建立:地方豪强为保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的青壮男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团。武士集团的成员称为“武士”。

(3)武士团与朝廷关系:武士团有时代表庄园利益与地方政府对抗,有时也响应朝廷号召去征战。

4.幕府统治时期的到来(在日本长达近700年)

(1)幕府形成:12世纪,镰仓幕府。源氏武士集团击败平氏武士集团后,源氏首领源赖朝获“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。

(2)幕府权利:幕府与天皇朝廷并存。首领名义上由天皇任命,实际上天皇大权旁落,国家大权掌握在武士阶层手中。

(3)武士道:武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。武士效忠的对象不是国家,而是他的主公。

练习巩固:

基础题

1.奈良是日本史上首个正式都城——藤原京的所在地,奈良时代的日本吸收了大量唐朝的文化和制度,一时之间, “唐风洋溢奈良城”。能够解释这一现象的是( )

A.大和政权的建立 B.大化改新的影响 C.幕府统治的强化 D.明治维新的推动

2.公元7世纪中期,日本统治者颁布诏书,宣布仿效唐制,至八世纪中叶,与唐朝律令相仿处达420余条之多。与此相关的是( )

A.大和政权的建立 B.大化改新的进行

C.幕府统治的确立 D.明治维新的实施

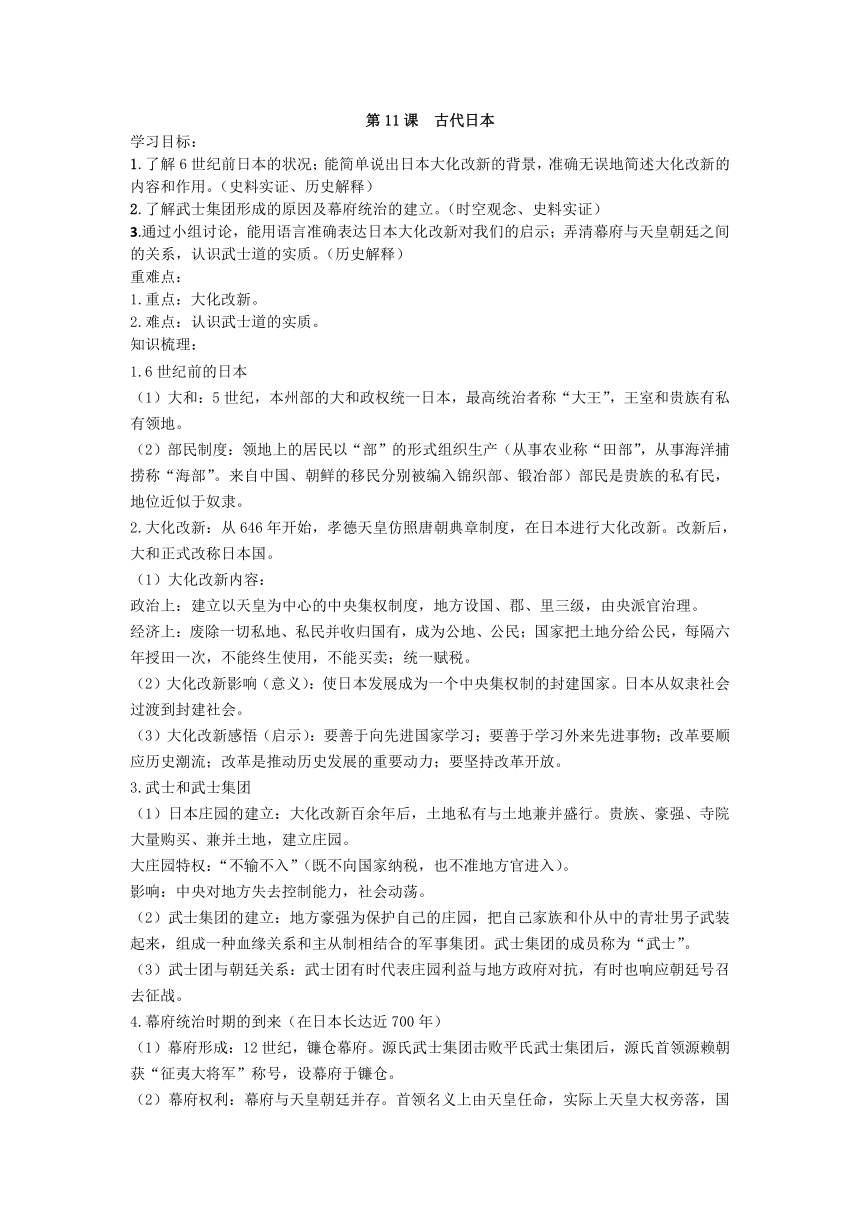

3.下图呈现的内容反映日本( )

A.幕藩体制的形成 B.天皇制度的巩固

C.中央集权制度的发展 D.军国主义体制的建立

4.603年,日本圣德太子以儒家五常思想“仁礼信义智”为基础,在最高位加上“德”,形成“冠位十二阶”,各阶以相应的颜色作为区分,体现身份差异。这一举措凸显了日本( )

A.吸纳外来文化的创造力 B.大力发展民主政治

C.对中华制度的复制能力 D.努力践行民主思想

5.某考古队在奈良发现一块8世纪的木简,其上记载:“废除世袭氏姓,仿唐制设国、郡、里,田土归于公家。”该木简记录的改革措施最可能出自( )

A.大化改新 B.文艺复兴 C.明治维新 D.戊戌变法

6.“第一条,改革‘部’的制度……第三条,制定户籍与班田收授法。”与该法令颁布相关的事件是( )

A.亚历山大东征 B.建立穆斯林公社 C.日本大化改新 D.西欧庄园兴起

7.“大化改新是以‘法制完备’的唐代中央集权制国家为典范,为建立天皇中心主义的律令制国家而进行的政治体制改革。”这一改革( )

A.使西欧建立了以土地的封锡为纽带的封建制度

B.使日本发展成为一个中央集权制的封建国家

C.使穆罕默德完成了阿拉伯国家的建立与统一

D.使英国走上了君主立宪制的资本主义道路

8.从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,发展成为一个中央集权制的封建国家。10世纪,高丽王朝仿照唐制,设三省六部,引入科举考试选拔官员。这说明( )

A.文明互鉴共同繁荣 B.唐朝制度福泽东亚 C.日本善于模仿他国 D.亚洲文明趋于相同

中。这一政治格局形成的根源是( )

A.大化改新的失败 B.庄园经济的发展 C.武士集团的崛起 D.锁国政策的实施

创新题

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一 商鞅变法的经济基础在于农业发展,准许土地自由买卖成为商鞅变法获得预期效果的根本 原因……相比之下,董仲舒认为由于土地可以买卖,形成了“窗者田连阡陌,贫者无立锥之地”的局 面,他对允许土地使用权流动大为不满,阐发了政府抑制土地兼并的思想,并流露出对集权的偏好。 在他看来,“受命之君,天意之所于也”,政府对经济的干预不仅合理而且必要。

——摘编自钟祥财《封建社会农业政策对王朝更替的影响》

材料二 7世纪以来,铁器在日本逐渐普及,各地陆续出现适应水稻生产的农具。生产力进一步发展,个体家庭脱离部民组织独立生产的需求日益强烈,部民制度渐渐动摇。统治阶级在国内的争权夺利斗争日益激烈,又割国县山海林野田池,以为已财,争战不已,或者兼并万顷。社会矛盾逐渐尖锐,内部争斗日趋激烈,各地民众的反抗斗争风起云涌。在这样的背景下,有必要建立以天皇为中心的 中央集权国家。

——摘编自陈郑云《中国商鞅变法与日本大化改新异同论》

(1)根据材料一,分别概括商鞅和董仲舒对土地问题的看法,从时代背景角度分析二者看法不同的原因。

(2)根据材料二,分析这一时期日本社会发生的变化。并结合所学知识,简述“ 建立以天皇为中心 的中央集权国家”的举措。

(3)综上所述,谈谈对当代制定土地政策的启示。

基础题

1.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据题干“奈良时代的日本吸收了大量唐朝的文化和制度,一时之间,‘唐风洋溢奈良城’”并结合所学知识可知,从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”,大化改新为日本提供了制度框架和政治动力,使奈良得以成为“唐风洋溢”的东亚文化枢纽,所以,能够解释这一现象的是是大化改新的影响,B项正确;5世纪,在本州中部兴起的大和政权基本实现了统一,早于奈良时代且未主动吸收唐朝文化,与题干“沿袭唐制”无关,排除A项;幕府统治始于12世纪末的镰仓时代,与唐代文化的吸收无关,排除C项;1868年,明治政府开始实行改革,以西方为榜样,全面改造日本,与题干“沿袭唐制”无关,排除D项。故选B项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】据材料“公元7世纪中期,日本统治者颁布诏书,宣布仿效唐制,至八世纪中叶,与唐朝律令相仿处达420余条之多”结合所学可知,公元7世纪中期(645年),日本孝德天皇推行大化改新,全面学习唐朝的政治、经济和文化制度,如建立中央集权、实行班田制等。至8世纪中叶(701年颁布《大宝律令》),日本律令体系与唐朝高度相似,题干中“420余条”即反映了这一借鉴过程,B项正确;大和政权(约3-5世纪)早于题干时间,排除A项;幕府统治(始于12世纪)晚于题干时间,排除C项;明治维新在1868年,不符合题意,排除D项。故选B项。

3.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据题干信息“天皇(傀儡)”可知,幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存。幕府首领“征夷大将军”名义上由天皇任命,但实际上天皇大权旁落,成为一种礼仪性的摆设,幕府将军实际上把持着国家大权。武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。武士效忠的对象不是国家,而是他的主公,因此图示内容反映了日本的幕藩体制的形成,A项正确;天皇制度的巩固是在明治维新后,而题干中现象发生在幕府统治时期,排除B项;中央集权制度的发展,与明治维新期间的废藩置县等措施相关,与题干反映的幕藩体制形成不符,排除C项;军国主义体制的建立是在日本的明治维新后,与题干反映的幕藩体制形成不符,排除D项。故选A项。

4.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据材料和所学知识可知,圣德太子以中国儒家五常思想为基础,又加以创新,在最高位加上 “德”,形成 “冠位十二阶” ,这体现了日本在吸纳中国儒家文化的同时,进行了创造性的发展,并非单纯照搬,A项正确;“冠位十二阶” 主要是为了整顿朝廷贵族官僚的身份制度,加强朝廷纲纪,是强化天皇为中心的中央集权体制的举措,和民主政治没有关系,排除B项;日本 “冠位十二阶” 虽借鉴了儒家五常思想,但并非简单复制中华制度,而是有自身的创新,如添加 “德” 位等,排除C项;努力践行民主思想是为了加强朝廷纲纪,强化等级秩序,以天皇为中心,和民主思想相悖,排除D项。故选A项。

5.某考古队在奈良发现一块8世纪的木简,其上记载:“废除世袭氏姓,仿唐制设国、郡、里,田土归于公家。”该木简记录的改革措施最可能出自( )

A.大化改新 B.文艺复兴 C.明治维新 D.戊戌变法

【答案】A

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据材料“废除世袭氏姓,仿唐制设国、郡、里,田土归于公家”结合所学知识可知,大化改新发生于645年开始,延续至7世纪末8世纪初。其内容有仿效中国唐朝的行政区划,推行“公地公民制”,土地收归国有,因此题干木简记录的改革措施最可能出自大化改新,A项正确;欧洲14-17世纪的文化运动,与日本无关,排除B项;明治维新是19世纪日本自上而下一场资产阶级性质的改革,核心是学习西方,非仿唐制,排除C项;戊戌变法是中国19世纪末,主张向西方学习政治制度的一场自上而下的改革,排除D项。故选A项。

提高题

6.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】古代日本

【详解】根据材料“改革‘部’的制度、制定户籍与班田收授法”并结合所学知识可知,7世纪中期,孝德天皇仿效隋唐制度,颁布改新诏书,进行大化改新,改革部制,经济上把贵族土地收归国有,实行班田收授法,C项正确;亚历山大东征,是公元前4世纪,与希腊化时代相关,无关亚洲制度改革,排除A项;建立穆斯林公社是伊斯兰教初期政教合一体制,无土地制度改革,排除B项;中世纪西欧庄园兴起,实行封建农奴制,与中央集权改革无关,排除D项。故选C项。

7.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据材料“大化改新……为建立天皇中心主义的律令制国家而进行的政治体制的改革”可知,材料反映的是大化改新,大化改新以唐代中央集权制未典范,为日本确立了一套在当时颇为先进的管理体制,建立了中央集权体制,标志着日本从奴隶社会向封建社会过渡,B项正确;封君封臣制使西欧建立了以土地的封锡为纽带的封建制度,但材料涉及的是日本的大化改新,排除A项;材料涉及的是日本的大化改新,与穆罕默德完成了阿拉伯国家的建立与统一无关,排除C项;英国资产阶级革命的胜利使使英国走上了君主立宪制的资本主义道路,与日本大化改新无关,排除D项。故选B项。

8.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】古代日本

【详解】根据题干中的信息“646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,发展成为一个中央集权制的封建国家”“10世纪,高丽王朝仿照唐制,设三省六部,引入科举考试选拔官员。”说明这一时期唐朝的典章制度传播到了东亚地区,促进了东亚地区的文明发展,B项正确;题干只体现了东亚日本、朝鲜对唐朝的典章制度的模仿,并没有体现文明双向交流,排除A项;C项仅强调了日本,犯了以偏概全的逻辑错误,排除C项;“亚洲文明趋于相同”表述不符合史实,材料强调的是唐朝的典章制度的影响,排除D项。故选B项。

9.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】古代日本

【详解】据所学可知,日本幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存,天皇实际上大权旁落。幕府是古时日本一种权力曾一度凌驾于天皇之上的中央政府机构。常以“挟天子以令诸侯”的方式来进行对国家统治,其最高权力者为征夷大将军,亦称幕府将军,虽然幕府首领由天皇任命,但国家大权基本掌握在武士阶层手中。C项正确;大化改新的失败说法错误,大化改新成功了,排除A项;庄园经济是封建社会的一种经济模式,庄园经济以大地产为基础,以农奴劳动和地租剥削为基本特征,在幕府统治时期,庄园经济确实得到了发展,但这并不是幕府将军掌握国家大权的根源,排除B项;锁国政策是日本在江户时代实行的一种对外政策,其目的是为了防止外国势力对日本的渗透和影响,维护日本的独立和稳定,锁国政策并非幕府统治时期天皇无权而幕府将军掌权的政治格局形成的根源,排除D项。故选C项。

创新题

10.【答案】(1)看法:商鞅确立土地私有制,允许土地买卖;董仲舒反对土地自由买卖,认为政府应该抑制土地兼并。

原因:商鞅处于战国争霸时期,土地私有化可激励生产,增加国家税收和兵源;董仲舒身处西汉中期,土地兼并加剧社会矛盾,需通过集权手段维护统治稳定。

(2)变化:铁器普及推动生产力发展,部民制逐渐瓦解;土地兼并加剧,统治阶级内斗激烈,民众反抗频发,社会矛盾尖锐。

举措:政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理;经济上,废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民,国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖,统一赋税。

(3)启示:土地政策需适应生产力发展需求,平衡效率与公平;政府应合理调控土地分配,避免过度集中引发社会矛盾;根据时代背景灵活调整政策,保障社会稳定与民生。

【难度】0.65

【知识点】商鞅变法、加强经济管控、古代日本

【详解】(1)看法:根据材料一“商鞅变法的经济基础在于农业发展,准许土地自由买卖成为商鞅变法获得预期效果的根本原因”分析可知商鞅确立土地私有制,允许土地买卖;根据材料一“他对允许土地使用权流动大为不满,阐发了政府抑制土地兼并的思想”分析可知董仲舒反对土地自由买卖,认为政府应该抑制土地兼并。

原因:根据题干“从时代背景角度分析二者看法不同的原因”和结合所学知识,商鞅处于战国争霸时期,土地私有化可激励生产,增加国家税收和兵源;董仲舒身处西汉中期,土地兼并加剧社会矛盾,需通过集权手段维护统治稳定。

(2)变化:根据材料二“铁器在日本逐渐普及,各地陆续出现适应水稻生产的农具”分析可知铁器普及推动生产力发展,根据材料二“个体家庭脱离部民组织独立生产的需求日益强烈,部民制度渐渐动摇”分析可知部民制逐渐瓦解,根据材料二“又割国县山海林野田池,以为已财,争战不已,或者兼并万顷”分析可知土地兼并加剧,根据材料二“社会矛盾逐渐尖锐,内部争斗日趋激烈,各地民众的反抗斗争风起云涌”分析可知统治阶级内斗激烈,民众反抗频发,社会矛盾尖锐。

举措:根据材料二“在这样的背景下,有必要建立以天皇为中心的中央集权国家”和结合所学知识,日本进行大化改新,政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理;经济上,废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民,国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖,统一赋税。

(3)启示:本题属于开放性试题,综合分析材料可知反映中外土地政策的变化,由此分析可知从土地政策角度进行分析,如土地政策需适应生产力发展需求,平衡效率与公平;政府应合理调控土地分配,避免过度集中引发社会矛盾;根据时代背景灵活调整政策,保障社会稳定与民生。

学习目标:

1.了解6世纪前日本的状况;能简单说出日本大化改新的背景,准确无误地简述大化改新的内容和作用。(史料实证、历史解释)

2.了解武士集团形成的原因及幕府统治的建立。(时空观念、史料实证)

3.通过小组讨论,能用语言准确表达日本大化改新对我们的启示;弄清幕府与天皇朝廷之间的关系,认识武士道的实质。(历史解释)

重难点:

1.重点:大化改新。

2.难点:认识武士道的实质。

知识梳理:

1.6世纪前的日本

(1)大和:5世纪,本州部的大和政权统一日本,最高统治者称“大王”,王室和贵族有私有领地。

(2)部民制度:领地上的居民以“部”的形式组织生产(从事农业称“田部”,从事海洋捕捞称“海部”。来自中国、朝鲜的移民分别被编入锦织部、锻冶部)部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶。

2.大化改新:从646年开始,孝德天皇仿照唐朝典章制度,在日本进行大化改新。改新后,大和正式改称日本国。

(1)大化改新内容:

政治上:建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由央派官治理。

经济上:废除一切私地、私民并收归国有,成为公地、公民;国家把土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,不能买卖;统一赋税。

(2)大化改新影响(意义):使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。日本从奴隶社会过渡到封建社会。

(3)大化改新感悟(启示):要善于向先进国家学习;要善于学习外来先进事物;改革要顺应历史潮流;改革是推动历史发展的重要动力;要坚持改革开放。

3.武士和武士集团

(1)日本庄园的建立:大化改新百余年后,土地私有与土地兼并盛行。贵族、豪强、寺院大量购买、兼并土地,建立庄园。

大庄园特权:“不输不入”(既不向国家纳税,也不准地方官进入)。

影响:中央对地方失去控制能力,社会动荡。

(2)武士集团的建立:地方豪强为保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的青壮男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团。武士集团的成员称为“武士”。

(3)武士团与朝廷关系:武士团有时代表庄园利益与地方政府对抗,有时也响应朝廷号召去征战。

4.幕府统治时期的到来(在日本长达近700年)

(1)幕府形成:12世纪,镰仓幕府。源氏武士集团击败平氏武士集团后,源氏首领源赖朝获“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。

(2)幕府权利:幕府与天皇朝廷并存。首领名义上由天皇任命,实际上天皇大权旁落,国家大权掌握在武士阶层手中。

(3)武士道:武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。武士效忠的对象不是国家,而是他的主公。

练习巩固:

基础题

1.奈良是日本史上首个正式都城——藤原京的所在地,奈良时代的日本吸收了大量唐朝的文化和制度,一时之间, “唐风洋溢奈良城”。能够解释这一现象的是( )

A.大和政权的建立 B.大化改新的影响 C.幕府统治的强化 D.明治维新的推动

2.公元7世纪中期,日本统治者颁布诏书,宣布仿效唐制,至八世纪中叶,与唐朝律令相仿处达420余条之多。与此相关的是( )

A.大和政权的建立 B.大化改新的进行

C.幕府统治的确立 D.明治维新的实施

3.下图呈现的内容反映日本( )

A.幕藩体制的形成 B.天皇制度的巩固

C.中央集权制度的发展 D.军国主义体制的建立

4.603年,日本圣德太子以儒家五常思想“仁礼信义智”为基础,在最高位加上“德”,形成“冠位十二阶”,各阶以相应的颜色作为区分,体现身份差异。这一举措凸显了日本( )

A.吸纳外来文化的创造力 B.大力发展民主政治

C.对中华制度的复制能力 D.努力践行民主思想

5.某考古队在奈良发现一块8世纪的木简,其上记载:“废除世袭氏姓,仿唐制设国、郡、里,田土归于公家。”该木简记录的改革措施最可能出自( )

A.大化改新 B.文艺复兴 C.明治维新 D.戊戌变法

6.“第一条,改革‘部’的制度……第三条,制定户籍与班田收授法。”与该法令颁布相关的事件是( )

A.亚历山大东征 B.建立穆斯林公社 C.日本大化改新 D.西欧庄园兴起

7.“大化改新是以‘法制完备’的唐代中央集权制国家为典范,为建立天皇中心主义的律令制国家而进行的政治体制改革。”这一改革( )

A.使西欧建立了以土地的封锡为纽带的封建制度

B.使日本发展成为一个中央集权制的封建国家

C.使穆罕默德完成了阿拉伯国家的建立与统一

D.使英国走上了君主立宪制的资本主义道路

8.从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,发展成为一个中央集权制的封建国家。10世纪,高丽王朝仿照唐制,设三省六部,引入科举考试选拔官员。这说明( )

A.文明互鉴共同繁荣 B.唐朝制度福泽东亚 C.日本善于模仿他国 D.亚洲文明趋于相同

中。这一政治格局形成的根源是( )

A.大化改新的失败 B.庄园经济的发展 C.武士集团的崛起 D.锁国政策的实施

创新题

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一 商鞅变法的经济基础在于农业发展,准许土地自由买卖成为商鞅变法获得预期效果的根本 原因……相比之下,董仲舒认为由于土地可以买卖,形成了“窗者田连阡陌,贫者无立锥之地”的局 面,他对允许土地使用权流动大为不满,阐发了政府抑制土地兼并的思想,并流露出对集权的偏好。 在他看来,“受命之君,天意之所于也”,政府对经济的干预不仅合理而且必要。

——摘编自钟祥财《封建社会农业政策对王朝更替的影响》

材料二 7世纪以来,铁器在日本逐渐普及,各地陆续出现适应水稻生产的农具。生产力进一步发展,个体家庭脱离部民组织独立生产的需求日益强烈,部民制度渐渐动摇。统治阶级在国内的争权夺利斗争日益激烈,又割国县山海林野田池,以为已财,争战不已,或者兼并万顷。社会矛盾逐渐尖锐,内部争斗日趋激烈,各地民众的反抗斗争风起云涌。在这样的背景下,有必要建立以天皇为中心的 中央集权国家。

——摘编自陈郑云《中国商鞅变法与日本大化改新异同论》

(1)根据材料一,分别概括商鞅和董仲舒对土地问题的看法,从时代背景角度分析二者看法不同的原因。

(2)根据材料二,分析这一时期日本社会发生的变化。并结合所学知识,简述“ 建立以天皇为中心 的中央集权国家”的举措。

(3)综上所述,谈谈对当代制定土地政策的启示。

基础题

1.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据题干“奈良时代的日本吸收了大量唐朝的文化和制度,一时之间,‘唐风洋溢奈良城’”并结合所学知识可知,从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”,大化改新为日本提供了制度框架和政治动力,使奈良得以成为“唐风洋溢”的东亚文化枢纽,所以,能够解释这一现象的是是大化改新的影响,B项正确;5世纪,在本州中部兴起的大和政权基本实现了统一,早于奈良时代且未主动吸收唐朝文化,与题干“沿袭唐制”无关,排除A项;幕府统治始于12世纪末的镰仓时代,与唐代文化的吸收无关,排除C项;1868年,明治政府开始实行改革,以西方为榜样,全面改造日本,与题干“沿袭唐制”无关,排除D项。故选B项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】据材料“公元7世纪中期,日本统治者颁布诏书,宣布仿效唐制,至八世纪中叶,与唐朝律令相仿处达420余条之多”结合所学可知,公元7世纪中期(645年),日本孝德天皇推行大化改新,全面学习唐朝的政治、经济和文化制度,如建立中央集权、实行班田制等。至8世纪中叶(701年颁布《大宝律令》),日本律令体系与唐朝高度相似,题干中“420余条”即反映了这一借鉴过程,B项正确;大和政权(约3-5世纪)早于题干时间,排除A项;幕府统治(始于12世纪)晚于题干时间,排除C项;明治维新在1868年,不符合题意,排除D项。故选B项。

3.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据题干信息“天皇(傀儡)”可知,幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存。幕府首领“征夷大将军”名义上由天皇任命,但实际上天皇大权旁落,成为一种礼仪性的摆设,幕府将军实际上把持着国家大权。武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。武士效忠的对象不是国家,而是他的主公,因此图示内容反映了日本的幕藩体制的形成,A项正确;天皇制度的巩固是在明治维新后,而题干中现象发生在幕府统治时期,排除B项;中央集权制度的发展,与明治维新期间的废藩置县等措施相关,与题干反映的幕藩体制形成不符,排除C项;军国主义体制的建立是在日本的明治维新后,与题干反映的幕藩体制形成不符,排除D项。故选A项。

4.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据材料和所学知识可知,圣德太子以中国儒家五常思想为基础,又加以创新,在最高位加上 “德”,形成 “冠位十二阶” ,这体现了日本在吸纳中国儒家文化的同时,进行了创造性的发展,并非单纯照搬,A项正确;“冠位十二阶” 主要是为了整顿朝廷贵族官僚的身份制度,加强朝廷纲纪,是强化天皇为中心的中央集权体制的举措,和民主政治没有关系,排除B项;日本 “冠位十二阶” 虽借鉴了儒家五常思想,但并非简单复制中华制度,而是有自身的创新,如添加 “德” 位等,排除C项;努力践行民主思想是为了加强朝廷纲纪,强化等级秩序,以天皇为中心,和民主思想相悖,排除D项。故选A项。

5.某考古队在奈良发现一块8世纪的木简,其上记载:“废除世袭氏姓,仿唐制设国、郡、里,田土归于公家。”该木简记录的改革措施最可能出自( )

A.大化改新 B.文艺复兴 C.明治维新 D.戊戌变法

【答案】A

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据材料“废除世袭氏姓,仿唐制设国、郡、里,田土归于公家”结合所学知识可知,大化改新发生于645年开始,延续至7世纪末8世纪初。其内容有仿效中国唐朝的行政区划,推行“公地公民制”,土地收归国有,因此题干木简记录的改革措施最可能出自大化改新,A项正确;欧洲14-17世纪的文化运动,与日本无关,排除B项;明治维新是19世纪日本自上而下一场资产阶级性质的改革,核心是学习西方,非仿唐制,排除C项;戊戌变法是中国19世纪末,主张向西方学习政治制度的一场自上而下的改革,排除D项。故选A项。

提高题

6.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】古代日本

【详解】根据材料“改革‘部’的制度、制定户籍与班田收授法”并结合所学知识可知,7世纪中期,孝德天皇仿效隋唐制度,颁布改新诏书,进行大化改新,改革部制,经济上把贵族土地收归国有,实行班田收授法,C项正确;亚历山大东征,是公元前4世纪,与希腊化时代相关,无关亚洲制度改革,排除A项;建立穆斯林公社是伊斯兰教初期政教合一体制,无土地制度改革,排除B项;中世纪西欧庄园兴起,实行封建农奴制,与中央集权改革无关,排除D项。故选C项。

7.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】古代日本

【详解】根据材料“大化改新……为建立天皇中心主义的律令制国家而进行的政治体制的改革”可知,材料反映的是大化改新,大化改新以唐代中央集权制未典范,为日本确立了一套在当时颇为先进的管理体制,建立了中央集权体制,标志着日本从奴隶社会向封建社会过渡,B项正确;封君封臣制使西欧建立了以土地的封锡为纽带的封建制度,但材料涉及的是日本的大化改新,排除A项;材料涉及的是日本的大化改新,与穆罕默德完成了阿拉伯国家的建立与统一无关,排除C项;英国资产阶级革命的胜利使使英国走上了君主立宪制的资本主义道路,与日本大化改新无关,排除D项。故选B项。

8.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】古代日本

【详解】根据题干中的信息“646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,发展成为一个中央集权制的封建国家”“10世纪,高丽王朝仿照唐制,设三省六部,引入科举考试选拔官员。”说明这一时期唐朝的典章制度传播到了东亚地区,促进了东亚地区的文明发展,B项正确;题干只体现了东亚日本、朝鲜对唐朝的典章制度的模仿,并没有体现文明双向交流,排除A项;C项仅强调了日本,犯了以偏概全的逻辑错误,排除C项;“亚洲文明趋于相同”表述不符合史实,材料强调的是唐朝的典章制度的影响,排除D项。故选B项。

9.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】古代日本

【详解】据所学可知,日本幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存,天皇实际上大权旁落。幕府是古时日本一种权力曾一度凌驾于天皇之上的中央政府机构。常以“挟天子以令诸侯”的方式来进行对国家统治,其最高权力者为征夷大将军,亦称幕府将军,虽然幕府首领由天皇任命,但国家大权基本掌握在武士阶层手中。C项正确;大化改新的失败说法错误,大化改新成功了,排除A项;庄园经济是封建社会的一种经济模式,庄园经济以大地产为基础,以农奴劳动和地租剥削为基本特征,在幕府统治时期,庄园经济确实得到了发展,但这并不是幕府将军掌握国家大权的根源,排除B项;锁国政策是日本在江户时代实行的一种对外政策,其目的是为了防止外国势力对日本的渗透和影响,维护日本的独立和稳定,锁国政策并非幕府统治时期天皇无权而幕府将军掌权的政治格局形成的根源,排除D项。故选C项。

创新题

10.【答案】(1)看法:商鞅确立土地私有制,允许土地买卖;董仲舒反对土地自由买卖,认为政府应该抑制土地兼并。

原因:商鞅处于战国争霸时期,土地私有化可激励生产,增加国家税收和兵源;董仲舒身处西汉中期,土地兼并加剧社会矛盾,需通过集权手段维护统治稳定。

(2)变化:铁器普及推动生产力发展,部民制逐渐瓦解;土地兼并加剧,统治阶级内斗激烈,民众反抗频发,社会矛盾尖锐。

举措:政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理;经济上,废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民,国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖,统一赋税。

(3)启示:土地政策需适应生产力发展需求,平衡效率与公平;政府应合理调控土地分配,避免过度集中引发社会矛盾;根据时代背景灵活调整政策,保障社会稳定与民生。

【难度】0.65

【知识点】商鞅变法、加强经济管控、古代日本

【详解】(1)看法:根据材料一“商鞅变法的经济基础在于农业发展,准许土地自由买卖成为商鞅变法获得预期效果的根本原因”分析可知商鞅确立土地私有制,允许土地买卖;根据材料一“他对允许土地使用权流动大为不满,阐发了政府抑制土地兼并的思想”分析可知董仲舒反对土地自由买卖,认为政府应该抑制土地兼并。

原因:根据题干“从时代背景角度分析二者看法不同的原因”和结合所学知识,商鞅处于战国争霸时期,土地私有化可激励生产,增加国家税收和兵源;董仲舒身处西汉中期,土地兼并加剧社会矛盾,需通过集权手段维护统治稳定。

(2)变化:根据材料二“铁器在日本逐渐普及,各地陆续出现适应水稻生产的农具”分析可知铁器普及推动生产力发展,根据材料二“个体家庭脱离部民组织独立生产的需求日益强烈,部民制度渐渐动摇”分析可知部民制逐渐瓦解,根据材料二“又割国县山海林野田池,以为已财,争战不已,或者兼并万顷”分析可知土地兼并加剧,根据材料二“社会矛盾逐渐尖锐,内部争斗日趋激烈,各地民众的反抗斗争风起云涌”分析可知统治阶级内斗激烈,民众反抗频发,社会矛盾尖锐。

举措:根据材料二“在这样的背景下,有必要建立以天皇为中心的中央集权国家”和结合所学知识,日本进行大化改新,政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理;经济上,废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民,国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖,统一赋税。

(3)启示:本题属于开放性试题,综合分析材料可知反映中外土地政策的变化,由此分析可知从土地政策角度进行分析,如土地政策需适应生产力发展需求,平衡效率与公平;政府应合理调控土地分配,避免过度集中引发社会矛盾;根据时代背景灵活调整政策,保障社会稳定与民生。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》