2024--2025学年七年级历史下学期期中测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024--2025学年七年级历史下学期期中测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 994.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-22 07:22:28 | ||

图片预览

文档简介

2025新七年级历史下学期期中测试卷

(考试时间:60分钟,分值:100分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.测试范围:七年级下册1~11课。

第Ⅰ卷

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深达12米。这反映出隋朝( )

A.疆域辽阔

B.社会经济发展,国力强盛

C.顺应了统一多民族国家的历史发展趋势

D.加强中央集权提高了行政效率

2.一个朝代的兴衰与统治者的政策密切相关。从下列表格可以看出:加速三个王朝灭亡的共同政策因素是( )

统治者 商纣王 秦始皇 隋炀帝

政策 对外征伐,修筑豪华宫殿,征收繁重的赋税,施用酷刑等 对农民征收服沉重的赋税,大规模地征调民力徭役和兵役,实行严苛的法律等 纵情享乐,奢侈无度;征发大批的劳动力,营建一系列重大工程,屡次发动战争等

A.实行残暴统治 B.加强中央集权 C.实行民族压迫 D.加强文化专制

3.并州大地上群星闪耀,名相辈出,狄仁杰就是其中之一。同学们在查找史料中找到如下事迹:时武卫大将军权善才坐误昭陵(唐太宗墓)柏树,仁杰奏罪免职,不至于死。……仁杰曰:“臣闻逆龙鳞,自古以为难,臣愚以为不然。……今陛下以昭陵一株柏树杀一将军,千载之后,谓陛下为何主?”帝(唐高宗)意稍解,善才因而免死。据以上史料能够推断出( )

A.狄仁杰作为宰相位高权重 B.狄仁杰处事机敏能言善辩

C.狄仁杰知人善任赏识人才 D.狄仁杰客观公正直言进谏

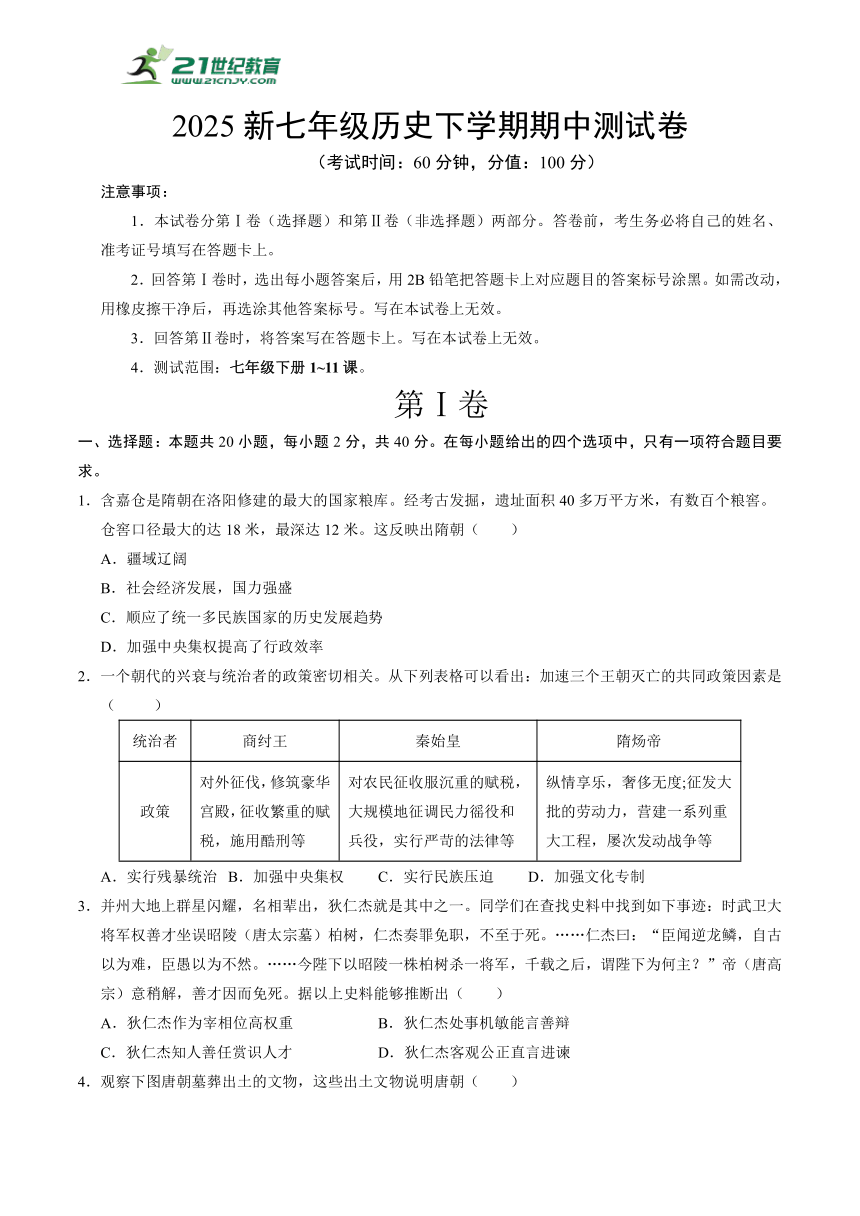

4.观察下图唐朝墓葬出土的文物,这些出土文物说明唐朝( )

大食金币 波斯金币 东罗马金币 开元通宝

A.人们喜欢收集钱币 B.随葬文物品种多样

C.中外铸币技术高超 D.中外经贸交流频繁

5.唐朝长安是当时世界上最大的城市之一,有东市、西市两个商业区,东市“四方珍奇,皆所积集”,西市聚集了大量西域、中亚等地的商人与商品。洛阳作为东都,商业也极为发达,是南北物资交流的重要枢纽。这反映了唐朝( )

A.文学艺术灿烂 B.商业发展繁荣 C.城市规模宏大 D.社会管理规范

6.1960年考古学者在对唐朝都城长安西市南大街东端遗址的挖掘中发现:“除出土建筑材料外,有大量瓷碗、盆等残片,其中以厚胎白釉低圈足碗、盆为多……在遗址南侧临街的地面上发现有小圆坑数处,并埋有坛和罐。”这一考古发现可以印证此处( )

A.可能是饮食业聚集之处 B.饮食结构呈现多元化

C.是长安城最繁华的地方 D.营业突破了各种限制

7.五代十国时期军阀混战,后梁军队三次掘开黄河堤防拒敌,造成连年水灾,人民流离死亡。农民被迫反抗,要求消灭割据,建立统一国家。可见( )

A.政权对峙并立民不聊生 B.社会危机下人民渴望统一

C.分封同姓酿成八王之乱 D.安史之乱造成了巨大破坏

8.有学者提出,在处理边疆关系的布局上,多数古代中原王朝形成了“北防、南融、西通”的战略。下列符合唐朝处理边疆关系描述的是( )

A.北防匈奴 B.南融吐蕃 C.西开丝路 D.西联回纥

9.据记载,贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。太历年间,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人,至少在80万以上。这反映了唐朝( )

A.对外交往活跃 B.民族政策开明 C.经济文化繁荣 D.社会风气开放

10.隋唐统一中国后,中华典章制度、思想文化等深刻影响了日本、朝鲜和越南,最终形成了以中华文明为基础、以汉字为表征的东亚文化圈,它也被称为“中国文化圈”。“中国文化圈”形成的主要原因是( )

A.文化汇聚,融合创新 B.统治者个人励精图治

C.民族融洽,社会稳定 D.国力强盛、经济繁荣

11.某校历史兴趣小组打算举办一期“隋唐书画展”,下列人物的作品可以参展的是( )

①孙思邈 ②颜真卿 ③柳公权 ④吴道子 ⑤阎立本

A.①②③④ B.①②④⑤ C.②③④⑤ D.①③④⑤

12.《唐诗三百首》中收录了边塞诗人王昌龄的“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”等千古名句。这反映了盛唐时期( )

A.开明包容的民族政策 B.昂扬进取的社会风气

C.海纳百川的对外政策 D.重文轻武的社会风尚

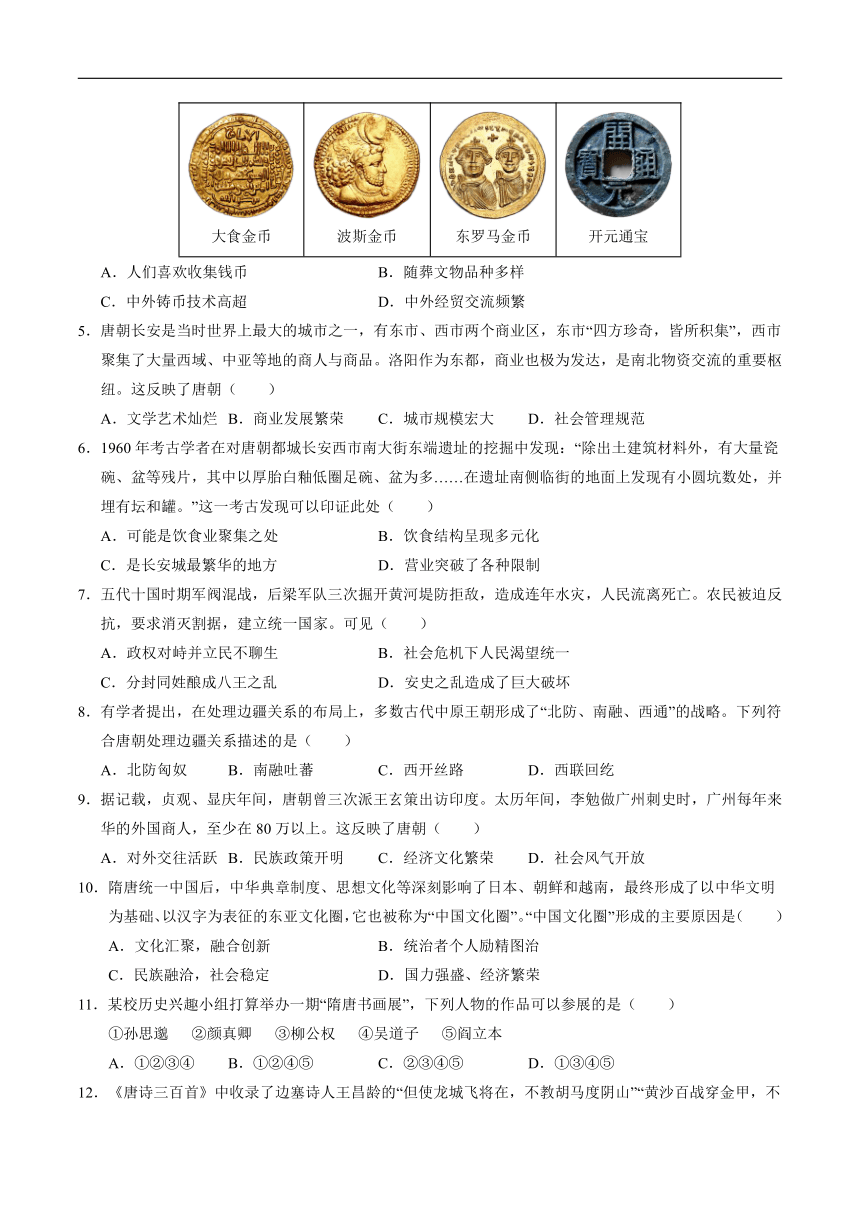

13.观察下列莫高窟中的壁画和雕塑,我们可以发现莫高窟也是我国哪一宗教的艺术宝库( )

A.佛教 B.道教 C.儒家 D.伊斯兰教

14.北宋时期所推行的“重文轻武”政策,带来了怎样的结果( )

A.轻视地方武备,不利于边防的巩固

B.削弱了皇帝对军队的控制,不利于中央集权

C.减少了军事开支,减轻中央政府的经济负担

D.杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况

15.据统计,唐代玄宗至代宗三朝宰相总人数为62人,其中科举出身15人,占比24.2%;五代宰相总人数为46人,其中科举出身24人,占比52.2%;宋代宰相总人数为135人,其中科举出身111人,占比82.2%。这表明( )

A.科举逐渐成为官员选拔主要方式 B.唐朝宰相普遍通过考试进行选拔

C.高门望族在唐代就已经完全衰落 D.科举是削弱宰相权力的制度设计

16.澶渊之盟后,宋、辽之间礼尚往来,通使殷勤,双方互使共达380次之多。辽朝边地发生饥荒,宋朝会派人在边境赈济;宋真宗崩逝消息传来,辽圣宗“集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕 ”。这说明( )

A.北宋的军事力量总体较为薄弱 B.北方社会经济出现了繁荣的局面

C.宋辽之间出现了和平友好局面 D.宋辽两国是地位平等的兄弟之国

17.辽宋夏金时期,契丹、党项、女真都模仿汉字创造了本民族文字。据此可推知,这一时期( )

A.国家统一有利于推动文化的发展 B.汉字的发展具有较强的包容性

C.民族文化的多样性和交流的频繁 D.各政权审美呈现世俗化趋势

18.在宋代的榷场贸易中,茶叶常常出现供不应求的现象。在金朝,茶叶成为百姓待客的必备物品,百姓婚嫁也以茶叶为聘礼,表示对婚姻的坚贞不渝。对材料所述现象解读合理的是( )

A.民族交融促进经济发展 B.政权并立推动文化传播

C.生产发展推动社会变革 D.互市贸易促进文化交融

19.有学者认为,尽管元朝行省的名称和官职设置与前代类似,看似沿袭汉地官制,但实质上是基于大蒙古国燕京、别失八里、阿母河三处的“行大断事官”模式建立的。该学者认为行省制度( )

A.具有民族交融特征 B.重视因俗而治策略

C.消除地方分裂隐患 D.符合中央集权需要

20.元朝建立后,忽必烈对吐蕃实行因俗而治的政策。他封藏传佛教萨迦派首领八思巴为帝师,并命八思巴领宣政院事。吐蕃为宣政院辖地,管辖面积与今天西藏的管辖面积大体相当。宣政院的职能相当于行省机构,所以在吐蕃地区不另设行省。这些措施有利于( )

A.促进民族团结,维护边疆稳定 B.引进先进技术,实现富国强兵

C.发展对外经济,改善人民生活 D.巩固元朝统治,培养政治人才

第Ⅱ卷

二、非选择题(本题共5小题,共60分)

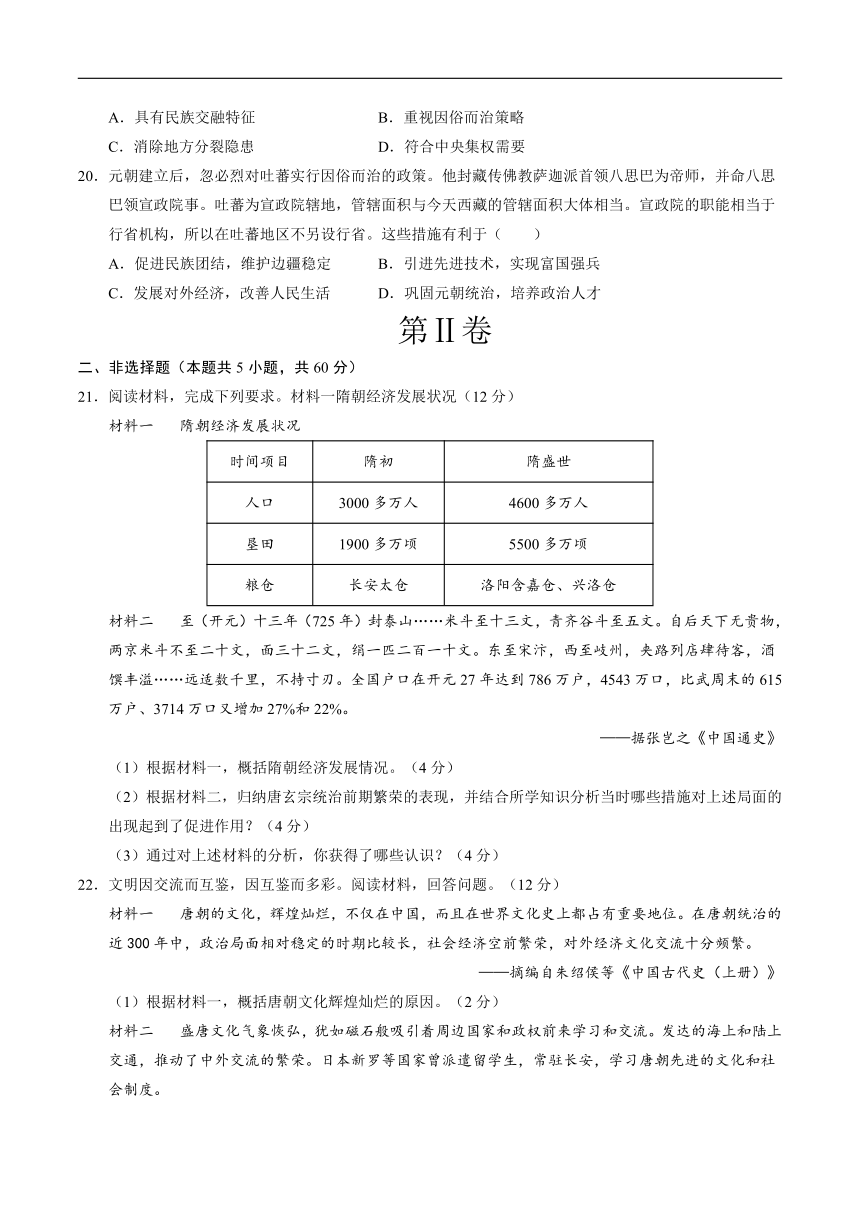

21.阅读材料,完成下列要求。材料一隋朝经济发展状况(12分)

材料一 隋朝经济发展状况

时间项目 隋初 隋盛世

人口 3000多万人 4600多万人

垦田 1900多万顷 5500多万顷

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓、兴洛仓

材料二 至(开元)十三年(725年)封泰山……米斗至十三文,青齐谷斗至五文。自后天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文,绢一匹二百一十文。东至宋汴,西至岐州,夹路列店肆待客,酒馔丰溢……远适数千里,不持寸刃。全国户口在开元27年达到786万户,4543万口,比武周末的615万户、3714万口又增加27%和22%。

——据张岂之《中国通史》

(1)根据材料一,概括隋朝经济发展情况。(4分)

(2)根据材料二,归纳唐玄宗统治前期繁荣的表现,并结合所学知识分析当时哪些措施对上述局面的出现起到了促进作用?(4分)

(3)通过对上述材料的分析,你获得了哪些认识?(4分)

22.文明因交流而互鉴,因互鉴而多彩。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 唐朝的文化,辉煌灿烂,不仅在中国,而且在世界文化史上都占有重要地位。在唐朝统治的近300年中,政治局面相对稳定的时期比较长,社会经济空前繁荣,对外经济文化交流十分频繁。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史(上册)》

(1)根据材料一,概括唐朝文化辉煌灿烂的原因。(2分)

材料二 盛唐文化气象恢弘,犹如磁石般吸引着周边国家和政权前来学习和交流。发达的海上和陆上交通,推动了中外交流的繁荣。日本新罗等国家曾派遣留学生,常驻长安,学习唐朝先进的文化和社会制度。

——摘编自中国地图出版社《中国历史地图册》

(2)根据材料三举例日本、新罗来华留学生的杰出人物各一例。概括唐朝的对外交往呈现出的特点?(4分)

材料三

鉴真(687-763)塑像 玄奘(600-664)西行求法邮票

(3)材料二两幅图分别反映了唐朝对外交往的哪些史实?两位人物的身上有哪些精神值得我们学习借鉴?(4分)

材料四 唐朝允许不同民族、不同国家的人参加科举考试和坪做官。京城和各大城市居住着很多域外来的使节和留学生,有不少人与当地人通婚。武则天下令组织编纂的《三教珠英》一书,儒、佛、道的内容都包括在其中。

——摘编自朱汉国《中国历史》

(4)综合上述材料,谈谈你对文化发展的认识。(2分)

23.史料是认识历史的依据,运用可信史料进行历史解释是历史学习的必备素养。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 下表反映的是唐朝建立至天宝年间总人口数变化情况。

年号纪年 总人口/人 年号纪年 总人口/人

618—626年 高祖武德年间 12 000 000 732年 开元二十年 45 595 168

652年 高宗永徽三年 22 800 000 736年 开元二十四年 46 508 518

705年 中宗神龙元年 35 705 617 754年 天宝十三年 52 601 039

726年 玄宗开元十四年 41 003 477

——摘编自江惠芳《关于唐朝经济制度建设对促进唐朝经济发展的研究》

材料二 北宋时期,“蜀民岁增,旷土尽缺,下户才有田三五十亩或五七亩,而赡一家十数口,一不熟即转死沟壑,诚可矜恻”。许多无地和少地农民在摆脱了种种束缚之后,为谋求生计,利用经济发展所提供的条件……从提供劳动力、增加市场需求、扩大耕地面积等方面促进了农业、手工业和商业的发展。

——摘编自徐东升《宋代农民流动与经济发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“唐朝建立至天宝年间”人口数量的发展趋势及其背景。(4分)

(2)根据材料二,指出这一时期四川农民成为流民的主要原因。简述农民的流动对宋代经济发展的进步意义。(4分)

(3)数据是史料的表现形式之一,也是历史研究的重要依据和支撑。谈谈在探究历史过程中对数据的使用应注意的问题。(4分)

24.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡裘防斗时。养蚕缲茧成匹帛,那堪绕帐作旌旗。城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。

——摘自王建《凉州行》(节选)

材料二 元世祖忽必烈再次完成统一大业,无疑是这一时期各民族冲突与诸政权互动水到渠成的历史性结局。在这一时期中,有着时断时续的民族战争,但也应看到,各民族与各政权之间通过榷场贸易、使者聘问与其他民间途径,促进了相互间的经济文化交流和民族融合。

——摘编自虞云国《试论十至十三世纪中国境内诸政权的互动》

(1)根据材料一,概括唐朝民族交融涉及的领域。结合所学知识,归纳唐朝民族交融的特点。(4分)

(2)根据材料二,概括宋元时期民族交融的方式,并举例加以说明。(4分)

(3)综合上述材料,谈谈你对我国民族关系发展的认识。(4分)

25.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)755年,唐所设立的哪一位“节度使”发动了叛乱?这一叛乱造成了什么影响?宋太祖吸取这一教训采取了哪一国策?此后的宋太宗坚持这一政策并推动了哪一格局的出现。(4分)

(2)根据上述材料,结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)(8分)

参考答案

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B A D D B A B D A D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B A A A C C D A A

二、非选择题(本题共5小题,共60分)

21.(12分)(1)发展情况:人口增长;垦田扩大;粮仓丰实。(4分,答出两点即可)

(2)表现:粮食丰收;物价便宜;商业繁荣;社会安定;人口增长等。(2分,答出一点即可)

措施:统治者重用贤能;重视吏治;大力发展农业生产等。(2分,答出一点即可)

(3)认识:国家的统一安定,有利于经济的发展;杰出人物对历史发展起到了促进作用。(4分)

22.(12分)(1)政治局面稳定,社会经济繁荣、对外交往频繁。(2分,答出一点即可)

(2)阿倍仲麻吕、崔致远。(2分)对外开放、双向交流、往来频繁。(2分,答出两点即可)

(3)鉴真东渡、玄奘西行。(2分)精神:不畏艰险、信念坚定、勇于开拓。(2分,答出两点即可)

(4)认识:国家稳定经济发展是文化发展的基础。文化发展要互相交流、借鉴、不断创新。(2分,答出一点即可)

23.(12分)(1)趋势:人口数量迅速增长。(2分)背景:经济的恢复与发展;社会政局的安定;统治者重视农业的发展;农具的革新促进了农业的发展等。(2分,答出一点即可)

(2)主要原因:人口迅速增加,人地矛盾突出。(2分)意义:从提供劳动力、增加市场需求、扩大耕地面积等方面促进了农业、手工业和商业的发展。(2分,答出一点即可)

(3)注意的问题:要注意数据的来源、数据的真实性、数据的完整性等。(4分,答出两点即可)

24.(12分)(1)领域:农业、手工业、商业和社会生活方面。(2分,答出两个领域即可)特点:各民族之间相互学习,相互影响。(2分)

(2)方式:战争;榷场贸易;使者聘问;民间交往。(2分,答出一个即可)举例:宋辽之间澶州之战、宋夏之间屡次战争、岳飞抗金、陆秀夫和文天祥的抗元斗争等,各民族在战争中相互了解,促进了民族交融;宋辽、宋夏在边境开设贸易场所——榷场,边境贸易兴旺,加深了各族人民的沟通与了解;元朝时,来自中亚、西亚的人移居中国,同汉、蒙古等人长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,形成新的民族——回回。(2分,答出一点即可)

(3)认识:民族交融始终是我国历史发展的潮流;各民族在冲突和交往中互相学习、互相影响等。(4分)

25.(12分)(1)节度使:安禄山。(1分)影响:对社会经济造成极大的破坏;唐朝的国势从此由盛转衰;激化了越来越尖锐的矛盾;唐朝的中央权力衰微;形成藩镇割据的局面。(1分,答出一点击可)国策:崇文抑武(重文轻武)。(1分)格局:文臣统兵。(1分)

(2)示例:(8分,观点2分,论述过程6分)

观点1:中国古代地方行政制度的变革具有历史继承性并不断创新。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

论述:唐朝设立节度使制度,加强了中央对边疆地区的管辖和控制。宋朝在吸取唐朝灭亡教训的基础上,通过削弱地方权力、加强中央集权等措施,形成了重文轻武的格局。元朝在继承前代制度的基础上,设立行省制度,加强了对地方的管理和控制,推动了中央集权的发展。这些变革体现了中国古代地方行政制度的历史继承性和不断创新的精神,也启示我们在新时代要勇于改革创新,不断完善和发展中国特色社会主义制度。同时,要尊重历史传统和文化传承,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

观点2:适时调整地方行政制度有利于国家稳定与发展。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

论述:唐朝节度使制度的失败和宋朝中央集权的加强都反映了地方行政制度对国家稳定与发展的重要性。元朝设立行省制度,既加强了中央对地方的控制,又充分发挥了地方的积极性,为国家的稳定和发展奠定了坚实基础。这一历史经验告诉我们,适时调整地方行政制度有利于国家稳定与发展。在新时代,我们应该根据国情和时代发展的需要,不断探索和完善地方行政制度,以适应经济社会发展的新要求,推动国家治理体系和治理能力现代化。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

观点3:中国古代地方行政制度的变革促进了统一多民族国家的发展。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

论述:唐朝设立节度使,虽然导致了藩镇割据,但在一定程度上也促进了边疆地区的开发和民族交融。宋朝通过削弱地方节度使的权力,加强了中央集权,有利于维护国家的统一和稳定。元朝设立行省制度,将全国划分为若干行省,加强了中央对地方的管理和控制,同时也促进了不同民族之间的交流和融合。这一变革对于新时代的地方行政管理具有启示意义,即地方行政制度的变革应该有利于维护国家的统一和稳定,促进不同民族之间的交流和融合,推动统一多民族国家的发展。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

【在上述三则示例之外,其他观点只要是符合唯物史观的正确观点,并且论述符合要求,就可得分】

2025新七年级历史下学期期中测试卷

(

贴条形码区

考生禁填

:

缺考标记

违纪标记

以上标志由监考人员用

2B

铅笔

填涂

选择题填涂样例

:

正确填涂

错误填

涂

[

×

] [

√

] [

/

]

1

.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。

2

.选择题必须用

2B

铅笔填涂;非选择题必须用

0.5

mm

黑

色签字笔答题,

不

得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。

3

.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4

.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。

注意事项

) (

姓

名:

__________________________

准考证号:

)答题卡

第I卷(请用2B铅笔填涂)

(

1

[A] [B] [C] [D]

2

[A] [B] [C] [D]

3

[A] [B] [C] [D]

4

[A] [B] [C] [D]

5

[A] [B] [C] [D]

6

[A] [B] [C] [D]

7

[A] [B] [C] [D]

8

[A] [B] [C] [D]

9

[A] [B] [C] [D]

10

[A] [B] [C] [D]

1

1

[A] [B] [C] [D]

12

[A] [B] [C] [D]

13

[A] [B] [C] [D]

14

[A] [B] [C] [D]

15

[A] [B] [C] [D]

1

6

[A] [B] [C] [D]

17

[A] [B] [C] [D]

18

[A] [B] [C] [D]

19

[A] [B] [C] [D]

20

[A] [B] [C] [D]

)

(

2

1

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)第II卷(请在各试题的答题区内作答)

(

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

)

(

2

2

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2

3

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

) (

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

)

(

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

)

(考试时间:60分钟,分值:100分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.测试范围:七年级下册1~11课。

第Ⅰ卷

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深达12米。这反映出隋朝( )

A.疆域辽阔

B.社会经济发展,国力强盛

C.顺应了统一多民族国家的历史发展趋势

D.加强中央集权提高了行政效率

2.一个朝代的兴衰与统治者的政策密切相关。从下列表格可以看出:加速三个王朝灭亡的共同政策因素是( )

统治者 商纣王 秦始皇 隋炀帝

政策 对外征伐,修筑豪华宫殿,征收繁重的赋税,施用酷刑等 对农民征收服沉重的赋税,大规模地征调民力徭役和兵役,实行严苛的法律等 纵情享乐,奢侈无度;征发大批的劳动力,营建一系列重大工程,屡次发动战争等

A.实行残暴统治 B.加强中央集权 C.实行民族压迫 D.加强文化专制

3.并州大地上群星闪耀,名相辈出,狄仁杰就是其中之一。同学们在查找史料中找到如下事迹:时武卫大将军权善才坐误昭陵(唐太宗墓)柏树,仁杰奏罪免职,不至于死。……仁杰曰:“臣闻逆龙鳞,自古以为难,臣愚以为不然。……今陛下以昭陵一株柏树杀一将军,千载之后,谓陛下为何主?”帝(唐高宗)意稍解,善才因而免死。据以上史料能够推断出( )

A.狄仁杰作为宰相位高权重 B.狄仁杰处事机敏能言善辩

C.狄仁杰知人善任赏识人才 D.狄仁杰客观公正直言进谏

4.观察下图唐朝墓葬出土的文物,这些出土文物说明唐朝( )

大食金币 波斯金币 东罗马金币 开元通宝

A.人们喜欢收集钱币 B.随葬文物品种多样

C.中外铸币技术高超 D.中外经贸交流频繁

5.唐朝长安是当时世界上最大的城市之一,有东市、西市两个商业区,东市“四方珍奇,皆所积集”,西市聚集了大量西域、中亚等地的商人与商品。洛阳作为东都,商业也极为发达,是南北物资交流的重要枢纽。这反映了唐朝( )

A.文学艺术灿烂 B.商业发展繁荣 C.城市规模宏大 D.社会管理规范

6.1960年考古学者在对唐朝都城长安西市南大街东端遗址的挖掘中发现:“除出土建筑材料外,有大量瓷碗、盆等残片,其中以厚胎白釉低圈足碗、盆为多……在遗址南侧临街的地面上发现有小圆坑数处,并埋有坛和罐。”这一考古发现可以印证此处( )

A.可能是饮食业聚集之处 B.饮食结构呈现多元化

C.是长安城最繁华的地方 D.营业突破了各种限制

7.五代十国时期军阀混战,后梁军队三次掘开黄河堤防拒敌,造成连年水灾,人民流离死亡。农民被迫反抗,要求消灭割据,建立统一国家。可见( )

A.政权对峙并立民不聊生 B.社会危机下人民渴望统一

C.分封同姓酿成八王之乱 D.安史之乱造成了巨大破坏

8.有学者提出,在处理边疆关系的布局上,多数古代中原王朝形成了“北防、南融、西通”的战略。下列符合唐朝处理边疆关系描述的是( )

A.北防匈奴 B.南融吐蕃 C.西开丝路 D.西联回纥

9.据记载,贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。太历年间,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人,至少在80万以上。这反映了唐朝( )

A.对外交往活跃 B.民族政策开明 C.经济文化繁荣 D.社会风气开放

10.隋唐统一中国后,中华典章制度、思想文化等深刻影响了日本、朝鲜和越南,最终形成了以中华文明为基础、以汉字为表征的东亚文化圈,它也被称为“中国文化圈”。“中国文化圈”形成的主要原因是( )

A.文化汇聚,融合创新 B.统治者个人励精图治

C.民族融洽,社会稳定 D.国力强盛、经济繁荣

11.某校历史兴趣小组打算举办一期“隋唐书画展”,下列人物的作品可以参展的是( )

①孙思邈 ②颜真卿 ③柳公权 ④吴道子 ⑤阎立本

A.①②③④ B.①②④⑤ C.②③④⑤ D.①③④⑤

12.《唐诗三百首》中收录了边塞诗人王昌龄的“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”等千古名句。这反映了盛唐时期( )

A.开明包容的民族政策 B.昂扬进取的社会风气

C.海纳百川的对外政策 D.重文轻武的社会风尚

13.观察下列莫高窟中的壁画和雕塑,我们可以发现莫高窟也是我国哪一宗教的艺术宝库( )

A.佛教 B.道教 C.儒家 D.伊斯兰教

14.北宋时期所推行的“重文轻武”政策,带来了怎样的结果( )

A.轻视地方武备,不利于边防的巩固

B.削弱了皇帝对军队的控制,不利于中央集权

C.减少了军事开支,减轻中央政府的经济负担

D.杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况

15.据统计,唐代玄宗至代宗三朝宰相总人数为62人,其中科举出身15人,占比24.2%;五代宰相总人数为46人,其中科举出身24人,占比52.2%;宋代宰相总人数为135人,其中科举出身111人,占比82.2%。这表明( )

A.科举逐渐成为官员选拔主要方式 B.唐朝宰相普遍通过考试进行选拔

C.高门望族在唐代就已经完全衰落 D.科举是削弱宰相权力的制度设计

16.澶渊之盟后,宋、辽之间礼尚往来,通使殷勤,双方互使共达380次之多。辽朝边地发生饥荒,宋朝会派人在边境赈济;宋真宗崩逝消息传来,辽圣宗“集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕 ”。这说明( )

A.北宋的军事力量总体较为薄弱 B.北方社会经济出现了繁荣的局面

C.宋辽之间出现了和平友好局面 D.宋辽两国是地位平等的兄弟之国

17.辽宋夏金时期,契丹、党项、女真都模仿汉字创造了本民族文字。据此可推知,这一时期( )

A.国家统一有利于推动文化的发展 B.汉字的发展具有较强的包容性

C.民族文化的多样性和交流的频繁 D.各政权审美呈现世俗化趋势

18.在宋代的榷场贸易中,茶叶常常出现供不应求的现象。在金朝,茶叶成为百姓待客的必备物品,百姓婚嫁也以茶叶为聘礼,表示对婚姻的坚贞不渝。对材料所述现象解读合理的是( )

A.民族交融促进经济发展 B.政权并立推动文化传播

C.生产发展推动社会变革 D.互市贸易促进文化交融

19.有学者认为,尽管元朝行省的名称和官职设置与前代类似,看似沿袭汉地官制,但实质上是基于大蒙古国燕京、别失八里、阿母河三处的“行大断事官”模式建立的。该学者认为行省制度( )

A.具有民族交融特征 B.重视因俗而治策略

C.消除地方分裂隐患 D.符合中央集权需要

20.元朝建立后,忽必烈对吐蕃实行因俗而治的政策。他封藏传佛教萨迦派首领八思巴为帝师,并命八思巴领宣政院事。吐蕃为宣政院辖地,管辖面积与今天西藏的管辖面积大体相当。宣政院的职能相当于行省机构,所以在吐蕃地区不另设行省。这些措施有利于( )

A.促进民族团结,维护边疆稳定 B.引进先进技术,实现富国强兵

C.发展对外经济,改善人民生活 D.巩固元朝统治,培养政治人才

第Ⅱ卷

二、非选择题(本题共5小题,共60分)

21.阅读材料,完成下列要求。材料一隋朝经济发展状况(12分)

材料一 隋朝经济发展状况

时间项目 隋初 隋盛世

人口 3000多万人 4600多万人

垦田 1900多万顷 5500多万顷

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓、兴洛仓

材料二 至(开元)十三年(725年)封泰山……米斗至十三文,青齐谷斗至五文。自后天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文,绢一匹二百一十文。东至宋汴,西至岐州,夹路列店肆待客,酒馔丰溢……远适数千里,不持寸刃。全国户口在开元27年达到786万户,4543万口,比武周末的615万户、3714万口又增加27%和22%。

——据张岂之《中国通史》

(1)根据材料一,概括隋朝经济发展情况。(4分)

(2)根据材料二,归纳唐玄宗统治前期繁荣的表现,并结合所学知识分析当时哪些措施对上述局面的出现起到了促进作用?(4分)

(3)通过对上述材料的分析,你获得了哪些认识?(4分)

22.文明因交流而互鉴,因互鉴而多彩。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 唐朝的文化,辉煌灿烂,不仅在中国,而且在世界文化史上都占有重要地位。在唐朝统治的近300年中,政治局面相对稳定的时期比较长,社会经济空前繁荣,对外经济文化交流十分频繁。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史(上册)》

(1)根据材料一,概括唐朝文化辉煌灿烂的原因。(2分)

材料二 盛唐文化气象恢弘,犹如磁石般吸引着周边国家和政权前来学习和交流。发达的海上和陆上交通,推动了中外交流的繁荣。日本新罗等国家曾派遣留学生,常驻长安,学习唐朝先进的文化和社会制度。

——摘编自中国地图出版社《中国历史地图册》

(2)根据材料三举例日本、新罗来华留学生的杰出人物各一例。概括唐朝的对外交往呈现出的特点?(4分)

材料三

鉴真(687-763)塑像 玄奘(600-664)西行求法邮票

(3)材料二两幅图分别反映了唐朝对外交往的哪些史实?两位人物的身上有哪些精神值得我们学习借鉴?(4分)

材料四 唐朝允许不同民族、不同国家的人参加科举考试和坪做官。京城和各大城市居住着很多域外来的使节和留学生,有不少人与当地人通婚。武则天下令组织编纂的《三教珠英》一书,儒、佛、道的内容都包括在其中。

——摘编自朱汉国《中国历史》

(4)综合上述材料,谈谈你对文化发展的认识。(2分)

23.史料是认识历史的依据,运用可信史料进行历史解释是历史学习的必备素养。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 下表反映的是唐朝建立至天宝年间总人口数变化情况。

年号纪年 总人口/人 年号纪年 总人口/人

618—626年 高祖武德年间 12 000 000 732年 开元二十年 45 595 168

652年 高宗永徽三年 22 800 000 736年 开元二十四年 46 508 518

705年 中宗神龙元年 35 705 617 754年 天宝十三年 52 601 039

726年 玄宗开元十四年 41 003 477

——摘编自江惠芳《关于唐朝经济制度建设对促进唐朝经济发展的研究》

材料二 北宋时期,“蜀民岁增,旷土尽缺,下户才有田三五十亩或五七亩,而赡一家十数口,一不熟即转死沟壑,诚可矜恻”。许多无地和少地农民在摆脱了种种束缚之后,为谋求生计,利用经济发展所提供的条件……从提供劳动力、增加市场需求、扩大耕地面积等方面促进了农业、手工业和商业的发展。

——摘编自徐东升《宋代农民流动与经济发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“唐朝建立至天宝年间”人口数量的发展趋势及其背景。(4分)

(2)根据材料二,指出这一时期四川农民成为流民的主要原因。简述农民的流动对宋代经济发展的进步意义。(4分)

(3)数据是史料的表现形式之一,也是历史研究的重要依据和支撑。谈谈在探究历史过程中对数据的使用应注意的问题。(4分)

24.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡裘防斗时。养蚕缲茧成匹帛,那堪绕帐作旌旗。城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。

——摘自王建《凉州行》(节选)

材料二 元世祖忽必烈再次完成统一大业,无疑是这一时期各民族冲突与诸政权互动水到渠成的历史性结局。在这一时期中,有着时断时续的民族战争,但也应看到,各民族与各政权之间通过榷场贸易、使者聘问与其他民间途径,促进了相互间的经济文化交流和民族融合。

——摘编自虞云国《试论十至十三世纪中国境内诸政权的互动》

(1)根据材料一,概括唐朝民族交融涉及的领域。结合所学知识,归纳唐朝民族交融的特点。(4分)

(2)根据材料二,概括宋元时期民族交融的方式,并举例加以说明。(4分)

(3)综合上述材料,谈谈你对我国民族关系发展的认识。(4分)

25.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)755年,唐所设立的哪一位“节度使”发动了叛乱?这一叛乱造成了什么影响?宋太祖吸取这一教训采取了哪一国策?此后的宋太宗坚持这一政策并推动了哪一格局的出现。(4分)

(2)根据上述材料,结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)(8分)

参考答案

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B A D D B A B D A D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B A A A C C D A A

二、非选择题(本题共5小题,共60分)

21.(12分)(1)发展情况:人口增长;垦田扩大;粮仓丰实。(4分,答出两点即可)

(2)表现:粮食丰收;物价便宜;商业繁荣;社会安定;人口增长等。(2分,答出一点即可)

措施:统治者重用贤能;重视吏治;大力发展农业生产等。(2分,答出一点即可)

(3)认识:国家的统一安定,有利于经济的发展;杰出人物对历史发展起到了促进作用。(4分)

22.(12分)(1)政治局面稳定,社会经济繁荣、对外交往频繁。(2分,答出一点即可)

(2)阿倍仲麻吕、崔致远。(2分)对外开放、双向交流、往来频繁。(2分,答出两点即可)

(3)鉴真东渡、玄奘西行。(2分)精神:不畏艰险、信念坚定、勇于开拓。(2分,答出两点即可)

(4)认识:国家稳定经济发展是文化发展的基础。文化发展要互相交流、借鉴、不断创新。(2分,答出一点即可)

23.(12分)(1)趋势:人口数量迅速增长。(2分)背景:经济的恢复与发展;社会政局的安定;统治者重视农业的发展;农具的革新促进了农业的发展等。(2分,答出一点即可)

(2)主要原因:人口迅速增加,人地矛盾突出。(2分)意义:从提供劳动力、增加市场需求、扩大耕地面积等方面促进了农业、手工业和商业的发展。(2分,答出一点即可)

(3)注意的问题:要注意数据的来源、数据的真实性、数据的完整性等。(4分,答出两点即可)

24.(12分)(1)领域:农业、手工业、商业和社会生活方面。(2分,答出两个领域即可)特点:各民族之间相互学习,相互影响。(2分)

(2)方式:战争;榷场贸易;使者聘问;民间交往。(2分,答出一个即可)举例:宋辽之间澶州之战、宋夏之间屡次战争、岳飞抗金、陆秀夫和文天祥的抗元斗争等,各民族在战争中相互了解,促进了民族交融;宋辽、宋夏在边境开设贸易场所——榷场,边境贸易兴旺,加深了各族人民的沟通与了解;元朝时,来自中亚、西亚的人移居中国,同汉、蒙古等人长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,形成新的民族——回回。(2分,答出一点即可)

(3)认识:民族交融始终是我国历史发展的潮流;各民族在冲突和交往中互相学习、互相影响等。(4分)

25.(12分)(1)节度使:安禄山。(1分)影响:对社会经济造成极大的破坏;唐朝的国势从此由盛转衰;激化了越来越尖锐的矛盾;唐朝的中央权力衰微;形成藩镇割据的局面。(1分,答出一点击可)国策:崇文抑武(重文轻武)。(1分)格局:文臣统兵。(1分)

(2)示例:(8分,观点2分,论述过程6分)

观点1:中国古代地方行政制度的变革具有历史继承性并不断创新。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

论述:唐朝设立节度使制度,加强了中央对边疆地区的管辖和控制。宋朝在吸取唐朝灭亡教训的基础上,通过削弱地方权力、加强中央集权等措施,形成了重文轻武的格局。元朝在继承前代制度的基础上,设立行省制度,加强了对地方的管理和控制,推动了中央集权的发展。这些变革体现了中国古代地方行政制度的历史继承性和不断创新的精神,也启示我们在新时代要勇于改革创新,不断完善和发展中国特色社会主义制度。同时,要尊重历史传统和文化传承,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

观点2:适时调整地方行政制度有利于国家稳定与发展。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

论述:唐朝节度使制度的失败和宋朝中央集权的加强都反映了地方行政制度对国家稳定与发展的重要性。元朝设立行省制度,既加强了中央对地方的控制,又充分发挥了地方的积极性,为国家的稳定和发展奠定了坚实基础。这一历史经验告诉我们,适时调整地方行政制度有利于国家稳定与发展。在新时代,我们应该根据国情和时代发展的需要,不断探索和完善地方行政制度,以适应经济社会发展的新要求,推动国家治理体系和治理能力现代化。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

观点3:中国古代地方行政制度的变革促进了统一多民族国家的发展。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

论述:唐朝设立节度使,虽然导致了藩镇割据,但在一定程度上也促进了边疆地区的开发和民族交融。宋朝通过削弱地方节度使的权力,加强了中央集权,有利于维护国家的统一和稳定。元朝设立行省制度,将全国划分为若干行省,加强了中央对地方的管理和控制,同时也促进了不同民族之间的交流和融合。这一变革对于新时代的地方行政管理具有启示意义,即地方行政制度的变革应该有利于维护国家的统一和稳定,促进不同民族之间的交流和融合,推动统一多民族国家的发展。(需根据评分标准中的“水平等级”适当赋分。)

【在上述三则示例之外,其他观点只要是符合唯物史观的正确观点,并且论述符合要求,就可得分】

2025新七年级历史下学期期中测试卷

(

贴条形码区

考生禁填

:

缺考标记

违纪标记

以上标志由监考人员用

2B

铅笔

填涂

选择题填涂样例

:

正确填涂

错误填

涂

[

×

] [

√

] [

/

]

1

.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。

2

.选择题必须用

2B

铅笔填涂;非选择题必须用

0.5

mm

黑

色签字笔答题,

不

得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。

3

.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4

.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。

注意事项

) (

姓

名:

__________________________

准考证号:

)答题卡

第I卷(请用2B铅笔填涂)

(

1

[A] [B] [C] [D]

2

[A] [B] [C] [D]

3

[A] [B] [C] [D]

4

[A] [B] [C] [D]

5

[A] [B] [C] [D]

6

[A] [B] [C] [D]

7

[A] [B] [C] [D]

8

[A] [B] [C] [D]

9

[A] [B] [C] [D]

10

[A] [B] [C] [D]

1

1

[A] [B] [C] [D]

12

[A] [B] [C] [D]

13

[A] [B] [C] [D]

14

[A] [B] [C] [D]

15

[A] [B] [C] [D]

1

6

[A] [B] [C] [D]

17

[A] [B] [C] [D]

18

[A] [B] [C] [D]

19

[A] [B] [C] [D]

20

[A] [B] [C] [D]

)

(

2

1

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)第II卷(请在各试题的答题区内作答)

(

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

)

(

2

2

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2

3

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25

.(

12

分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

) (

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

)

(

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

)

同课章节目录