安徽省蚌埠市固镇县第二中学2024-2025学年高二下学期第二次段考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省蚌埠市固镇县第二中学2024-2025学年高二下学期第二次段考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 84.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-22 10:05:10 | ||

图片预览

文档简介

固镇二中24~25学年度第二学期第二次段考

高二历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修3+《中外历史纲要》(上)第1~14课。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.西周时期,诸侯国以宗室为高级辅政官。战国时期,申不害原为“郑之贱臣”,却被“韩昭侯用为相”;蔺相如为“赵宦者令缪贤舍人(门客)”,后被“拜为上卿,位在廉颇之右”。这一变化折射出战国时期

A.专制王权得到高度发展 B.传统等级制度基本崩溃

C.儒家伦理影响贵族政治 D.宗法分封制的逐渐解体

2.秦简《法律答问》载:“免老告人以为不孝,谒杀,当三环之不?不当环,亟执勿失。”此外,秦律有“子告父母,臣妾告主,非公室告,勿听”的规定。这反映出秦律

A.开启律令儒家化 B.教化效果较为显著

C.法律体系较完善 D.注重维护家庭伦理

3.九品中正制施行之初,中正评定人物品第之后,方“考之簿世,然后授任”。至“晋宋以后,虽有英才勤劳于国,而非华族之有名誉者,谓之寒人,不得与荐绅之选”,出现“庶族寒人,无寸进之路”的现象。这一变化

A.加强了封建君主的专制权力 B.适应了社会阶级关系的变化

C.缘于门阀士族对特权的垄断 D.导致了世卿世禄制度的出现

4.孝文帝的定姓族使魏晋以来的“士族传统”完成了具体化和制度化转变,其实质是采取强制方式,加快鲜卑贵族向封建士族地主的转化,使汉族的门阀制度在北魏迅速得到推广。孝文帝此举意在

A.整合政治认同以维护统治 B.移风易俗消弭民族差异

C.凝聚鲜卑贵族集团的力量 D.借鉴汉族政权统治智慧

5.据《新唐书》记载:“有田则有租,有家则有调,有身则有庸,天下法制均一。”780年,唐朝政府却废除租庸调制,改行两税法。这一变化

A.便利了封建地主土地所有制发展 B.减轻了农民的赋役负担

C.极大地降低了农民的生产积极性 D.解决了政府的财政危机

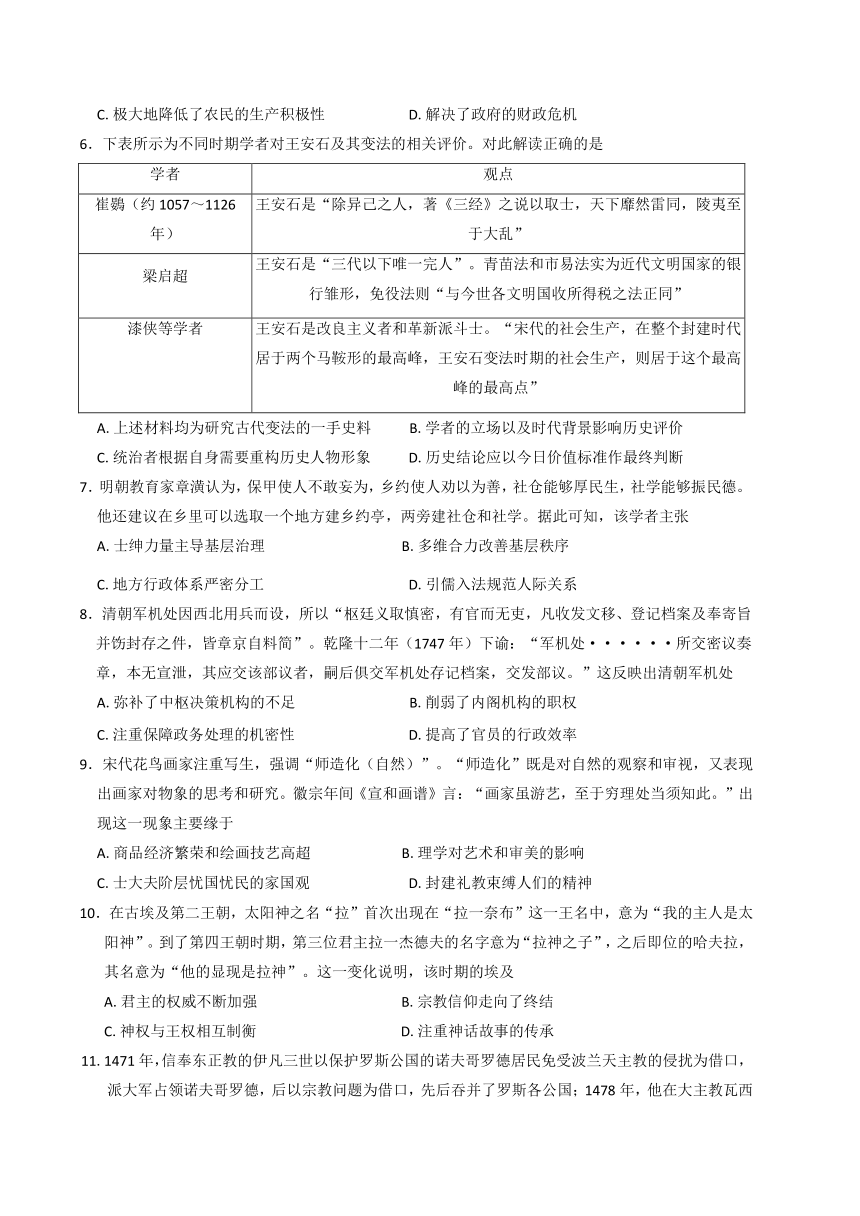

6.下表所示为不同时期学者对王安石及其变法的相关评价。对此解读正确的是

学者 观点

崔鷃(约1057~1126年) 王安石是“除异己之人,著《三经》之说以取士,天下靡然雷同,陵夷至于大乱”

梁启超 王安石是“三代以下唯一完人”。青苗法和市易法实为近代文明国家的银行雏形,免役法则“与今世各文明国收所得税之法正同”

漆侠等学者 王安石是改良主义者和革新派斗士。“宋代的社会生产,在整个封建时代居于两个马鞍形的最高峰,王安石变法时期的社会生产,则居于这个最高峰的最高点”

A.上述材料均为研究古代变法的一手史料 B.学者的立场以及时代背景影响历史评价

C.统治者根据自身需要重构历史人物形象 D.历史结论应以今日价值标准作最终判断

7.明朝教育家章潢认为,保甲使人不敢妄为,乡约使人劝以为善,社仓能够厚民生,社学能够振民德。他还建议在乡里可以选取一个地方建乡约亭,两旁建社仓和社学。据此可知,该学者主张

A.士绅力量主导基层治理 B.多维合力改善基层秩序

C.地方行政体系严密分工 D.引儒入法规范人际关系

8.清朝军机处因西北用兵而设,所以“枢廷义取慎密,有官而无吏,凡收发文移、登记档案及奉寄旨并饬封存之件,皆章京自料简”。乾隆十二年(1747年)下谕:“军机处······所交密议奏章,本无宣泄,其应交该部议者,嗣后俱交军机处存记档案,交发部议。”这反映出清朝军机处

A.弥补了中枢决策机构的不足 B.削弱了内阁机构的职权

C.注重保障政务处理的机密性 D.提高了官员的行政效率

9.宋代花鸟画家注重写生,强调“师造化(自然)”。“师造化”既是对自然的观察和审视,又表现出画家对物象的思考和研究。徽宗年间《宣和画谱》言:“画家虽游艺,至于穷理处当须知此。”出现这一现象主要缘于

A.商品经济繁荣和绘画技艺高超 B.理学对艺术和审美的影响

C.士大夫阶层忧国忧民的家国观 D.封建礼教束缚人们的精神

10.在古埃及第二王朝,太阳神之名“拉”首次出现在“拉一奈布”这一王名中,意为“我的主人是太阳神”。到了第四王朝时期,第三位君主拉一杰德夫的名字意为“拉神之子”,之后即位的哈夫拉,其名意为“他的显现是拉神”。这一变化说明,该时期的埃及

A.君主的权威不断加强 B.宗教信仰走向了终结

C.神权与王权相互制衡 D.注重神话故事的传承

11.1471年,信奉东正教的伊凡三世以保护罗斯公国的诺夫哥罗德居民免受波兰天主教的侵扰为借口,派大军占领诺夫哥罗德,后以宗教问题为借口,先后吞并了罗斯各公国;1478年,他在大主教瓦西安的支持下,结束了金帐汗国的统治,完成了统一大业。莫斯科公国统一的历程说明

A.教俗联合推进了国家统一 B.东欧国家之间战争日益频繁

C.宗教成为君主专制的工具 D.世界宗教格局发生根本变化

12.下表为1821~1941年新加坡的人口变化情况。据此可推知

时间(年) 1821 1823 1830 1850 1860 1931 1941

华人数量(人) 1 159 3 317 6 555 27 988 50 043 421 821 599 659

全部人口(人) 4 724 10 683 16 834 52 886 81 734 567 453 769 216

华人占比(%) 24 31 38 52 61 74 78

A.儒家文化助力了新加坡的经济发展 B.世界殖民体系崩溃使人口大量迁移

C.政府奉行开放包容的民族文化政策 D.新加坡成为国际政治经济文化中心

13.《史记·西南夷列传》载:“及元狩元年,博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹、杖,使问所从来,曰:“从东南身毒国(古印度),可数千里,得蜀贾人市。或闻邛西可二千里有身毒国'。骞因盛言大夏在汉西南······诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。於是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。”据此可知,当时

A.朝贡贸易体制逐步发展 B.政府重视边疆的开发与治理

C.重农抑商政策出现松动 D.巴蜀文明具有一定的开放性

14.16世纪,葡萄牙殖民者经营着从印度经澳门至日本的三角贸易,把中国的生丝、贵金属、绸缎、麝香、瓷器,印度的棉布、棉花,东南亚的香料(花椒、胡椒)、海产品、珍珠,欧洲的红酒、武器(火枪、铠甲)、镜子、钟表等物品运往日本,换取大量白银。这一现象反映出当时

A.殖民扩张促使世界市场进一步拓展 B.商品流通的数量和种类增多

C.洲际物种交流改变了社会消费习惯 D.白银成为世界主要流通货币

15.普希金在从莫斯科迁至下诺夫哥罗德后,于1812年创作了《致下诺夫哥罗德的居民们》,他在诗中向“伏尔加河两岸的子孙”,即这个城市的居民致意:“我们都是亲人!”“我们都是莫斯科母亲的孩子!”他还将莫斯科的苦难描写为“圣殿被亵渎了”,“阴险的敌人在奸笑,在古老的克里姆林空塔楼上”。这可用来说明

A.战争客观上促进了俄国民族意识发展 B.俄国资产阶级反思沙皇专制体制

C.民族统一已成为俄国广大民众的呼声 D.侵略加剧了俄国社会思想的变革

16.1936年,有学者指出,中国巡回文库通常采用以箱装书的方式(如下图),将图书输送于偏僻而无图书馆设备之地。与固定图书馆“期待于求教的”理念相比,巡回文库的核心是读者需求,“迁就于求教的”,将教育的力量“打进农民的生活”。当时的巡回文库

A.成为公民教育的主要渠道

B.推动了文化的大众化发展

C.强化了基层政府的自治权

D.得益于高等教育逐步普及

二、非选择题(本大题包括3小题,第17题25分,第18题15分,第19题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

先秦时期,一个社会巨大转型期便是春秋战国时期,是一个由氏族时代向编户齐民时代的过渡期。这依然是一个社会思潮极其活跃的时代,亦即历为人们所艳称的诸子百家时代。这个时代也是新旧思想的交替与融会十分明显的时代,以儒、墨、道、法诸家为代表的诸子,理论十分丰富多彩。他们以开放的心态和伟大的政治抱负,为了建立理想的社会秩序而纷纷著书立说。孔子、孟子、老子、庄子、韩非子等思想家,在表达他们的社会看法时,具有独自的特色和缜密的理论构建。这个时代,“尚贤”的呼声日益高涨,权贵趋于失落,下层渐渐兴起,黄钟毁弃,瓦釜雷鸣。

-摘编自晁福林《说说转型期的社会形态与社会思潮》

材料二

明清转型时期思想研究的一个特点,是大多数学者均把眼光放在如何从心学向考据学转轨的心路历程之中,相对忽略了当时还出现过一个短暂的理学复兴运动。这是因为明朝灭亡后,出于对“心学”误国的反省,学风渐趋务实,但是时人似只关注“实学”的兴起及最终归流兼并于考据学之一面,而忽略了雍乾两朝之前以陆世仪、陈瑚为首的“理学”复兴潮流及其“以实践为要务,以乡里为始基”的底层作为。其相与讲明道理,身体力行,究心乡邦利病,布德施化,其流风余韵,延至民国未绝。

-摘编自杨念群《明末清初思想文化研究范式的转移》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期社会思想领域的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清思想研究所包含的主要内容并分析其意义。(14分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析社会转型与社会思想之间的关系。(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

汉武帝时,豪强地主的势力发展起来,当时国家编户所承担的赋税十分沉重,要大幅度地增加国家财政收入,必须着眼于分割豪强地主的“泰半之租”。但是,直接清查豪强隐占的人口和土地,显然存在很多技术上的问题,更重要的是可能会引起严重的政治冲突。而通过征商间接地征农,不仅可以降低技术上的复杂性,也可以减轻政治压力。在此背景下,桑弘羊开始主持变法。

材料二

自东汉末年以来,中国北部地区的商品经济一直处于极度衰微之中,北魏更是处于“纯粹自然经济时代”。公元485年,北魏开始均田制改革。北魏的均田制,从表面上看,是一种土地分配制度。数百年战乱,造成人口锐减,土地大量荒芜,似乎是为土地分配提供了条件。但是,土地分配的对象是人。按当时的情况,大量人口都掌握在中原豪强手中。因此,在均田令颁布前一年,北魏就推行“三长制”以检括人口,并改定租调。

-以上材料均摘编自程念祺《中国历代变法类型及其成败》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出西汉桑弘羊改革和北魏均田制改革内容的主要差异。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括西汉桑弘羊改革和北魏均田制改革出现差异的原因。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中国是茶树的原产地,中国茶业最初兴于巴蜀,其后向东部和南部传播开来,逐步遍及全国。到了唐朝,又传至朝鲜和日本。16世纪后被西方引进,并逐渐发展成为中国及东亚乃至整个世界的一种灿烂独特的茶文化。

-摘编自马曼丽 李丁《丝绸之路发展史》

根据材料并结合世界史知识,围绕“茶与茶文化”自拟论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑清晰,表述成文。)

固镇二中24~25学年度第二学期第二次段考·高二历史

参考答案、提示及评分细则

1.D 考查先秦时期政治制度。根据材料并结合所学知识可知,在西周宗法分封制下,权力和职位主要是在家族内部传承,等级森严,社会流动性差,而战国时期各国重用非宗室人才,打破了血缘关系的束缚,使得社会各阶层的人都有机会参与国家治理,这表明传统的宗法等级制度受到了冲击而逐渐瓦解,故选D项。专制王权的高度发展通常表现为君主对政治、经济、军事等各个方面的绝对控制,权力高度集中,决策独断专行等,而材料主要体现的是人才选拔方面的变化,没有直接涉及专制王权在其他方面的表现,且古代中国专制王权高度发展是在明清时期,故排除A项;这一变化反映出传统等级制度受到了强烈冲击,中国古代等级制度在政治、社会、经济、文化等方面都有深刻的体现,并一直贯穿整个古代史,尽管在不同朝代,等级制度会有所调整和变化,但总体上始终存在,故排除B项;这些出身低微之人崛起更多的是基于他们的才能、智慧和机遇,与儒家伦理的关系并不紧密,故排除C项。

2.D 考查秦朝的法治与教化。睡虎地秦简《法律答问》记载的意思是,有老人控告某人不孝,要求判其死刑,是否要经过三次原宥的程序呢?回答是不用,要马上拘捕,不能让罪犯逃跑。这体现了秦律对不孝行为的零容忍态度。而秦律中有“子告父母,臣妾告主,非公室告,勿听”的规定,则体现了一定程度的亲属相隐原则,这一规定是为了维护家庭内部的秩序和稳定,避免因家庭成员之间的互相揭发而破坏家庭关系,故D项正确。汉代开启了律令儒家化,故排除A项;材料没有体现教化效果如何,故排除B项;材料无法体现法律体系是否完善,故排除C项。

无寸进之路”,故选C项。九品中正制在实施过程中,世家大族通过操控中正评定,掌握了官员选拔的大权,实际上削弱了封建君主的专制权力,故排除A项;“庶族寒人,无寸进之路”是九品中正制后期的弊端体现,其没有适应社会阶级关系的变化,而是与社会发展趋势相背离,故排除B项;世卿世禄制度早在西周时期就已存在,与九品中正制无直接关联,故排除D项。

4.A 考查孝文帝改革。孝文帝定姓族,通过整合鲜卑贵族和汉族士族的利益,构建了一个更具包容性的政治体系。这一举措在民族交融和政治统治两个方面有着重要的意义,其最终目的是整合不同民族的政治认同,维护北魏政权在广大地域内的长期稳定统治,故选A项,排除C项。“消弭民族差异”不是主要目的,且民族差异不可能完全消除,在宗教信仰、民族记忆等一些深层次方面仍然存在,故排除B项;孝文帝定姓族,推广汉族的门阀制度,是少数民族的改革措施,且借鉴汉族政权的统治方式或智慧,属于手段而不是目的,故排除D项。

5.A 考查唐代赋税制度演变。根据材料并结合所学知识可知,两税法使赋税制度由“舍地税人”向“舍人税控制土地私有的原则变为不干预或少干预的原则,土地兼并更加盛行,故A项正确。两税法按照财产征税,使得没有多少财产的贫苦人民的税收负担相对可能减轻;但对一般农户而言,户税部分的税额是以钱计算,因政府征钱,市面上钱币流通量不足,不久就产生钱重物轻的现象,农民要贱卖绢帛、谷物或其他产品以交纳由。而两税法不再强调人丁,农民对封建地主的人身依附关系有所减弱。封建地主对农民的控制力相对下降,农民获得了更多的行动自由,这在一定程度上提高了农民的生产积极性,故排除C项;根据材料无法得出D项结论,故排除。

6.B 考查对王安石变法的评价。崔鷃生活在北宋末年,见到了变法的某些负面影响;梁启超作为近代维新派的代表人物,高度评价了具有“近代文明特征”的王安石变法;漆侠等学者则从更宏观的历史视角出发,看到了王安石变法对社会生产的推动作用,这些差异正是学者立场和时代背景不同所导致的,故选B项。梁启超和漆侠等学者的评价并非一手史料,而是基于历史研究和分析得出的结论,故排除A项;材料反映的是学者对王安石及其变法的认识,并未涉及统治者重构历史人物形象,故排除C项;历史结论的评判不能仅仅基于今日的价值标准,而应该结合当时的历史背景和情境进行综合分析,故排除D项。

7.B 考查明朝基层治理。根据材料可知,章潢主张通过保甲、乡约、社仓和社学等多种手段共同提升地方治理效能,体现了多维合力的思想,故选B项。章潢的主张主要是围绕多种制度功能协同治理基层社会,没有体排除A项;材料描述的是基层治理的多种手段,并未涉及地方行政体系的分工,故排除C项;材料没有体现“引儒入法”,故排除D项。

8.C 考查清朝军机处。根据材料“枢廷义取慎密,有官而无吏······皆章京自料简”“密议奏章,本无宣泄”等信息并结合所学知识可知,材料反映了军机处处理政务时注重保障机密性,故选C项。军机处并没有决策权,故排除A项;材料并未反映军机处对内阁职权的削弱,故排除B项;材料未体现官员的行政效率是否得到提高,故排除D项。

9.B 考查宋代理学对绘画的影响。根据材料并结合所学知识可知,宋代的花鸟画水平很高,艺术创作来源于对自然万物的“师法”,强调对自然的观察、注重写实,“穷理”即需要艺术家内得自心中的悟性,出现这一现象的原因主要是受到理学的影响,故选B项。商品经济繁荣是促使绘画不断发展的物质基础,但不是“师造化”的主要原因,故排除A项;材料体现不出士大夫阶层的家国情怀,故排除C项;材料未体现出封建礼教的教化思想,故排除D项。

10.A 考查古代埃及文明。根据材料并结合所学知识可知,古埃及的早王朝时期,宗教崇拜传递着埃及人的人生观和世界观,从第二王朝王名中出现“我的主人是太阳神”开始,到第四王朝国王哈夫拉自称是太阳神拉,体现出君主借助宗教崇拜,不断加强自己的权威,故选A项。国王自称自己是太阳神,并不能体现宗教崇拜走向终结,而是借助宗教神化王权,故排除B项;材料体现的是王权与神权的结合,并非相互制衡,故排除C项;王名的更迭,并不是要传承神话故事,故排除D项。

11.A 考查俄罗斯文化。根据材料并结合所学知识可知,信奉东正教的伊凡三世在统一罗斯公国的过程中,明教俗联合推进了国家统一,故选A项。材料无法反映出东欧国家之间战争日益频繁,故排除B项;材料并未体现君主专制,故排除C项;材料反映的是莫斯科公国统一进程中以反对天主教为借口借助东正教的势力,不能说明世界宗教格局发生根本变化,故排除D项。

12.A 考查近代华人迁移新加坡的历史背景。根据材料并结合所学知识可知,1821~1941年,新加坡的总人口快速增加,这一时期新加坡作为自由港属英国殖民地,作为东南亚的商贸枢纽,转口贸易发达,大量华人从福建、广东、海南、台湾等地来到新加坡,他们生长在传统儒家社会,思想文化、生活习俗充满浓厚儒家色彩,带来了儒家的仁义礼智、忠信勤俭等美德及风俗习惯和价值观念,一方面为新加坡发展提供了大量劳动力,促进了新加坡经济的发展;另一方面儒家文化中的优秀因素助推了新加坡文化的发展,故选A项。世界殖民体系在20世纪90年代崩溃,故排除B项;1965年,新加坡成立共和国,政府奉行平等包容的民族文化政策,材料中这一时期新加坡尚未立国,故排除C项;新加坡并未成为国际政治经济文化中心,D项说法不符合史实,故排除。

13.D 考查西南丝绸之路。根据材料“从东南身毒国(古印度),可数千里,得蜀贾人市”可知,在汉朝时期,四川和印度已存在商品贸易,说明古代巴蜀文明具有一定的开放性,故选D项。材料没有体现朝贡贸易体制的发展,故排除A项;材料中汉朝使者奉命出使印度,没有体现对边疆的开发与治理,故排除B项;材料没有体现“重农抑商政策出现松动”,故排除C项。

14.A 考查世界市场的扩展。根据材料可知,葡萄牙殖民者经营着从印度经澳门至日本的三角贸易,加强了国家之间、洲际之间的经济联系,反映了世界市场的进一步拓展,故选A项。材料没有体现“种类增多”,故排除B项;材料没有体现“社会消费习惯”,故排除C项;材料没有体现“白银成为当时世界流通货币”,故排除D项。

15.A 考查拿破仑战争对俄国的影响。1812年,俄国进行了反抗拿破仑侵略的卫国战争。普希金通过诗歌表达了对同胞的亲近和对莫斯科苦难的悲痛,反映出拿破仑战争对俄国民族意识的影响,故选A项。普希金出身于贵族地主家庭,他不属于资产阶级,材料也体现不出对沙皇专制体制的反思,故排除B项;诗歌表达了团结精神,但并未反映“民族统一已成为俄国广大民众的呼声”,故排除C项;拿破仑战争影响了俄国社会思想的发展,但材料没有体现,故排除D项。

16.B 考查中国近代图书馆。根据材料可知,巡回文库将图书和教育资源带到偏远地区,使得更多人能够接触到图书和文化,有利于文化的大众化发展,故选B项。材料只是说明巡回文库致力于将教育带到偏远地区,无法断定其为公民教育的主要渠道,且这一说法也不符合史实,故排除A项;材料并未提及巡回文库与基层政府自治权的关系,故排除C项;材料未提及高等教育普及的情况,故排除D项。

17.(1)特点:社会思想活跃,百家争鸣;新旧思想并存与交融;社会思想具有系统性和独立性。(6分)

(2)内容:王阳明的心学;程朱理学的复兴;经世致用之学;考据学;明末清初早期启蒙思想。(10分)意义:有利于全面把握明清社会转型的内涵;推动了明清史研究的深入发展。(4分)

(3)关系:社会思想的变迁是社会转型的表现,为社会转型奠定了思想基础;社会转型一定程度上推动社会思想的发展与进步。(5分,言之有理即可)

18.(1)主要差异:西汉:征商型变法,实质上是国家通过征商而间接征农,侧重于经济领域的中央集权和财政增收。(4分)北魏:征农型变法,以土地制度为核心,直接获取农业赋税。(4分)

(2)原因:西汉社会较为安定,北魏历经长期战乱;西汉商品经济较为繁荣,北魏商品经济水平低;西汉政府不能有效地控制人口和土地,北魏户口控制得到加强;西汉豪强地主掌握大量财富和资源,北魏土地兼并严重,无主荒地多且需要合理利用和开发;西汉国家财政困难,需要开辟新的财源,北魏赋税制度混乱;西汉主要目的是加强中央集权,削弱地方势力,北魏主要目的是稳定农民生活,保障赋税来源;西汉武帝前期实行郡国并行制,中央集权与地方势力存在博弈,北魏政治体制逐渐向封建制转变;西汉儒家思想逐渐占据主导地位,但法家思想也在一定程度上影响着政策制定,北魏深受汉族文化影响,同时保留着游牧民族的传统习俗。(7分,任答三点,言之有理即可)

19.示例:

论题:茶文化的全球传播推动了世界文化的发展。(2分)

阐述:中国作为茶树的原产地,茶业最早在巴蜀兴起,随后在国内逐步扩散,成为国人生活中不可或缺的部分,形成了独特的中国茶文化。唐朝时期,中国文化昌盛,对外交流频繁,茶与茶文化借助友好往来的契机传至朝鲜和日本。在日本,茶文化得到了进一步的发展与升华,形成了闻名世界的日本茶道。日本茶道强调“和、敬、清、寂”,将品茶过程上升到精神修行的高度,充分体现了日本对茶文化的独特理解与传承创新。随着新航路的开辟,世界联系日益紧密,茶被西方引进。茶进入欧洲后,迅速受到贵族阶层的青睐。在英国,茶逐渐从奢侈品转变为全民饮品,深刻改变了英国人的生活方式。下午茶文化应运而生,成为英国社交生活的重要组成部分。这种悠闲的社交方式不仅增进了人际关系,还对英国的文学、艺术等领域产生了重要影响。(8分)

总之,茶在传播过程中既保留了其源自中国的文化基因,又在不同地区生根发芽,与当地文化相互交融,衍生出丰富多彩的茶文化表现形式,极大地丰富了世界文化的多样性,成为人类文明交流互鉴的杰出典范。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

高二历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修3+《中外历史纲要》(上)第1~14课。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.西周时期,诸侯国以宗室为高级辅政官。战国时期,申不害原为“郑之贱臣”,却被“韩昭侯用为相”;蔺相如为“赵宦者令缪贤舍人(门客)”,后被“拜为上卿,位在廉颇之右”。这一变化折射出战国时期

A.专制王权得到高度发展 B.传统等级制度基本崩溃

C.儒家伦理影响贵族政治 D.宗法分封制的逐渐解体

2.秦简《法律答问》载:“免老告人以为不孝,谒杀,当三环之不?不当环,亟执勿失。”此外,秦律有“子告父母,臣妾告主,非公室告,勿听”的规定。这反映出秦律

A.开启律令儒家化 B.教化效果较为显著

C.法律体系较完善 D.注重维护家庭伦理

3.九品中正制施行之初,中正评定人物品第之后,方“考之簿世,然后授任”。至“晋宋以后,虽有英才勤劳于国,而非华族之有名誉者,谓之寒人,不得与荐绅之选”,出现“庶族寒人,无寸进之路”的现象。这一变化

A.加强了封建君主的专制权力 B.适应了社会阶级关系的变化

C.缘于门阀士族对特权的垄断 D.导致了世卿世禄制度的出现

4.孝文帝的定姓族使魏晋以来的“士族传统”完成了具体化和制度化转变,其实质是采取强制方式,加快鲜卑贵族向封建士族地主的转化,使汉族的门阀制度在北魏迅速得到推广。孝文帝此举意在

A.整合政治认同以维护统治 B.移风易俗消弭民族差异

C.凝聚鲜卑贵族集团的力量 D.借鉴汉族政权统治智慧

5.据《新唐书》记载:“有田则有租,有家则有调,有身则有庸,天下法制均一。”780年,唐朝政府却废除租庸调制,改行两税法。这一变化

A.便利了封建地主土地所有制发展 B.减轻了农民的赋役负担

C.极大地降低了农民的生产积极性 D.解决了政府的财政危机

6.下表所示为不同时期学者对王安石及其变法的相关评价。对此解读正确的是

学者 观点

崔鷃(约1057~1126年) 王安石是“除异己之人,著《三经》之说以取士,天下靡然雷同,陵夷至于大乱”

梁启超 王安石是“三代以下唯一完人”。青苗法和市易法实为近代文明国家的银行雏形,免役法则“与今世各文明国收所得税之法正同”

漆侠等学者 王安石是改良主义者和革新派斗士。“宋代的社会生产,在整个封建时代居于两个马鞍形的最高峰,王安石变法时期的社会生产,则居于这个最高峰的最高点”

A.上述材料均为研究古代变法的一手史料 B.学者的立场以及时代背景影响历史评价

C.统治者根据自身需要重构历史人物形象 D.历史结论应以今日价值标准作最终判断

7.明朝教育家章潢认为,保甲使人不敢妄为,乡约使人劝以为善,社仓能够厚民生,社学能够振民德。他还建议在乡里可以选取一个地方建乡约亭,两旁建社仓和社学。据此可知,该学者主张

A.士绅力量主导基层治理 B.多维合力改善基层秩序

C.地方行政体系严密分工 D.引儒入法规范人际关系

8.清朝军机处因西北用兵而设,所以“枢廷义取慎密,有官而无吏,凡收发文移、登记档案及奉寄旨并饬封存之件,皆章京自料简”。乾隆十二年(1747年)下谕:“军机处······所交密议奏章,本无宣泄,其应交该部议者,嗣后俱交军机处存记档案,交发部议。”这反映出清朝军机处

A.弥补了中枢决策机构的不足 B.削弱了内阁机构的职权

C.注重保障政务处理的机密性 D.提高了官员的行政效率

9.宋代花鸟画家注重写生,强调“师造化(自然)”。“师造化”既是对自然的观察和审视,又表现出画家对物象的思考和研究。徽宗年间《宣和画谱》言:“画家虽游艺,至于穷理处当须知此。”出现这一现象主要缘于

A.商品经济繁荣和绘画技艺高超 B.理学对艺术和审美的影响

C.士大夫阶层忧国忧民的家国观 D.封建礼教束缚人们的精神

10.在古埃及第二王朝,太阳神之名“拉”首次出现在“拉一奈布”这一王名中,意为“我的主人是太阳神”。到了第四王朝时期,第三位君主拉一杰德夫的名字意为“拉神之子”,之后即位的哈夫拉,其名意为“他的显现是拉神”。这一变化说明,该时期的埃及

A.君主的权威不断加强 B.宗教信仰走向了终结

C.神权与王权相互制衡 D.注重神话故事的传承

11.1471年,信奉东正教的伊凡三世以保护罗斯公国的诺夫哥罗德居民免受波兰天主教的侵扰为借口,派大军占领诺夫哥罗德,后以宗教问题为借口,先后吞并了罗斯各公国;1478年,他在大主教瓦西安的支持下,结束了金帐汗国的统治,完成了统一大业。莫斯科公国统一的历程说明

A.教俗联合推进了国家统一 B.东欧国家之间战争日益频繁

C.宗教成为君主专制的工具 D.世界宗教格局发生根本变化

12.下表为1821~1941年新加坡的人口变化情况。据此可推知

时间(年) 1821 1823 1830 1850 1860 1931 1941

华人数量(人) 1 159 3 317 6 555 27 988 50 043 421 821 599 659

全部人口(人) 4 724 10 683 16 834 52 886 81 734 567 453 769 216

华人占比(%) 24 31 38 52 61 74 78

A.儒家文化助力了新加坡的经济发展 B.世界殖民体系崩溃使人口大量迁移

C.政府奉行开放包容的民族文化政策 D.新加坡成为国际政治经济文化中心

13.《史记·西南夷列传》载:“及元狩元年,博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹、杖,使问所从来,曰:“从东南身毒国(古印度),可数千里,得蜀贾人市。或闻邛西可二千里有身毒国'。骞因盛言大夏在汉西南······诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。於是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。”据此可知,当时

A.朝贡贸易体制逐步发展 B.政府重视边疆的开发与治理

C.重农抑商政策出现松动 D.巴蜀文明具有一定的开放性

14.16世纪,葡萄牙殖民者经营着从印度经澳门至日本的三角贸易,把中国的生丝、贵金属、绸缎、麝香、瓷器,印度的棉布、棉花,东南亚的香料(花椒、胡椒)、海产品、珍珠,欧洲的红酒、武器(火枪、铠甲)、镜子、钟表等物品运往日本,换取大量白银。这一现象反映出当时

A.殖民扩张促使世界市场进一步拓展 B.商品流通的数量和种类增多

C.洲际物种交流改变了社会消费习惯 D.白银成为世界主要流通货币

15.普希金在从莫斯科迁至下诺夫哥罗德后,于1812年创作了《致下诺夫哥罗德的居民们》,他在诗中向“伏尔加河两岸的子孙”,即这个城市的居民致意:“我们都是亲人!”“我们都是莫斯科母亲的孩子!”他还将莫斯科的苦难描写为“圣殿被亵渎了”,“阴险的敌人在奸笑,在古老的克里姆林空塔楼上”。这可用来说明

A.战争客观上促进了俄国民族意识发展 B.俄国资产阶级反思沙皇专制体制

C.民族统一已成为俄国广大民众的呼声 D.侵略加剧了俄国社会思想的变革

16.1936年,有学者指出,中国巡回文库通常采用以箱装书的方式(如下图),将图书输送于偏僻而无图书馆设备之地。与固定图书馆“期待于求教的”理念相比,巡回文库的核心是读者需求,“迁就于求教的”,将教育的力量“打进农民的生活”。当时的巡回文库

A.成为公民教育的主要渠道

B.推动了文化的大众化发展

C.强化了基层政府的自治权

D.得益于高等教育逐步普及

二、非选择题(本大题包括3小题,第17题25分,第18题15分,第19题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

先秦时期,一个社会巨大转型期便是春秋战国时期,是一个由氏族时代向编户齐民时代的过渡期。这依然是一个社会思潮极其活跃的时代,亦即历为人们所艳称的诸子百家时代。这个时代也是新旧思想的交替与融会十分明显的时代,以儒、墨、道、法诸家为代表的诸子,理论十分丰富多彩。他们以开放的心态和伟大的政治抱负,为了建立理想的社会秩序而纷纷著书立说。孔子、孟子、老子、庄子、韩非子等思想家,在表达他们的社会看法时,具有独自的特色和缜密的理论构建。这个时代,“尚贤”的呼声日益高涨,权贵趋于失落,下层渐渐兴起,黄钟毁弃,瓦釜雷鸣。

-摘编自晁福林《说说转型期的社会形态与社会思潮》

材料二

明清转型时期思想研究的一个特点,是大多数学者均把眼光放在如何从心学向考据学转轨的心路历程之中,相对忽略了当时还出现过一个短暂的理学复兴运动。这是因为明朝灭亡后,出于对“心学”误国的反省,学风渐趋务实,但是时人似只关注“实学”的兴起及最终归流兼并于考据学之一面,而忽略了雍乾两朝之前以陆世仪、陈瑚为首的“理学”复兴潮流及其“以实践为要务,以乡里为始基”的底层作为。其相与讲明道理,身体力行,究心乡邦利病,布德施化,其流风余韵,延至民国未绝。

-摘编自杨念群《明末清初思想文化研究范式的转移》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期社会思想领域的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清思想研究所包含的主要内容并分析其意义。(14分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析社会转型与社会思想之间的关系。(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

汉武帝时,豪强地主的势力发展起来,当时国家编户所承担的赋税十分沉重,要大幅度地增加国家财政收入,必须着眼于分割豪强地主的“泰半之租”。但是,直接清查豪强隐占的人口和土地,显然存在很多技术上的问题,更重要的是可能会引起严重的政治冲突。而通过征商间接地征农,不仅可以降低技术上的复杂性,也可以减轻政治压力。在此背景下,桑弘羊开始主持变法。

材料二

自东汉末年以来,中国北部地区的商品经济一直处于极度衰微之中,北魏更是处于“纯粹自然经济时代”。公元485年,北魏开始均田制改革。北魏的均田制,从表面上看,是一种土地分配制度。数百年战乱,造成人口锐减,土地大量荒芜,似乎是为土地分配提供了条件。但是,土地分配的对象是人。按当时的情况,大量人口都掌握在中原豪强手中。因此,在均田令颁布前一年,北魏就推行“三长制”以检括人口,并改定租调。

-以上材料均摘编自程念祺《中国历代变法类型及其成败》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出西汉桑弘羊改革和北魏均田制改革内容的主要差异。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括西汉桑弘羊改革和北魏均田制改革出现差异的原因。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中国是茶树的原产地,中国茶业最初兴于巴蜀,其后向东部和南部传播开来,逐步遍及全国。到了唐朝,又传至朝鲜和日本。16世纪后被西方引进,并逐渐发展成为中国及东亚乃至整个世界的一种灿烂独特的茶文化。

-摘编自马曼丽 李丁《丝绸之路发展史》

根据材料并结合世界史知识,围绕“茶与茶文化”自拟论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑清晰,表述成文。)

固镇二中24~25学年度第二学期第二次段考·高二历史

参考答案、提示及评分细则

1.D 考查先秦时期政治制度。根据材料并结合所学知识可知,在西周宗法分封制下,权力和职位主要是在家族内部传承,等级森严,社会流动性差,而战国时期各国重用非宗室人才,打破了血缘关系的束缚,使得社会各阶层的人都有机会参与国家治理,这表明传统的宗法等级制度受到了冲击而逐渐瓦解,故选D项。专制王权的高度发展通常表现为君主对政治、经济、军事等各个方面的绝对控制,权力高度集中,决策独断专行等,而材料主要体现的是人才选拔方面的变化,没有直接涉及专制王权在其他方面的表现,且古代中国专制王权高度发展是在明清时期,故排除A项;这一变化反映出传统等级制度受到了强烈冲击,中国古代等级制度在政治、社会、经济、文化等方面都有深刻的体现,并一直贯穿整个古代史,尽管在不同朝代,等级制度会有所调整和变化,但总体上始终存在,故排除B项;这些出身低微之人崛起更多的是基于他们的才能、智慧和机遇,与儒家伦理的关系并不紧密,故排除C项。

2.D 考查秦朝的法治与教化。睡虎地秦简《法律答问》记载的意思是,有老人控告某人不孝,要求判其死刑,是否要经过三次原宥的程序呢?回答是不用,要马上拘捕,不能让罪犯逃跑。这体现了秦律对不孝行为的零容忍态度。而秦律中有“子告父母,臣妾告主,非公室告,勿听”的规定,则体现了一定程度的亲属相隐原则,这一规定是为了维护家庭内部的秩序和稳定,避免因家庭成员之间的互相揭发而破坏家庭关系,故D项正确。汉代开启了律令儒家化,故排除A项;材料没有体现教化效果如何,故排除B项;材料无法体现法律体系是否完善,故排除C项。

无寸进之路”,故选C项。九品中正制在实施过程中,世家大族通过操控中正评定,掌握了官员选拔的大权,实际上削弱了封建君主的专制权力,故排除A项;“庶族寒人,无寸进之路”是九品中正制后期的弊端体现,其没有适应社会阶级关系的变化,而是与社会发展趋势相背离,故排除B项;世卿世禄制度早在西周时期就已存在,与九品中正制无直接关联,故排除D项。

4.A 考查孝文帝改革。孝文帝定姓族,通过整合鲜卑贵族和汉族士族的利益,构建了一个更具包容性的政治体系。这一举措在民族交融和政治统治两个方面有着重要的意义,其最终目的是整合不同民族的政治认同,维护北魏政权在广大地域内的长期稳定统治,故选A项,排除C项。“消弭民族差异”不是主要目的,且民族差异不可能完全消除,在宗教信仰、民族记忆等一些深层次方面仍然存在,故排除B项;孝文帝定姓族,推广汉族的门阀制度,是少数民族的改革措施,且借鉴汉族政权的统治方式或智慧,属于手段而不是目的,故排除D项。

5.A 考查唐代赋税制度演变。根据材料并结合所学知识可知,两税法使赋税制度由“舍地税人”向“舍人税控制土地私有的原则变为不干预或少干预的原则,土地兼并更加盛行,故A项正确。两税法按照财产征税,使得没有多少财产的贫苦人民的税收负担相对可能减轻;但对一般农户而言,户税部分的税额是以钱计算,因政府征钱,市面上钱币流通量不足,不久就产生钱重物轻的现象,农民要贱卖绢帛、谷物或其他产品以交纳由。而两税法不再强调人丁,农民对封建地主的人身依附关系有所减弱。封建地主对农民的控制力相对下降,农民获得了更多的行动自由,这在一定程度上提高了农民的生产积极性,故排除C项;根据材料无法得出D项结论,故排除。

6.B 考查对王安石变法的评价。崔鷃生活在北宋末年,见到了变法的某些负面影响;梁启超作为近代维新派的代表人物,高度评价了具有“近代文明特征”的王安石变法;漆侠等学者则从更宏观的历史视角出发,看到了王安石变法对社会生产的推动作用,这些差异正是学者立场和时代背景不同所导致的,故选B项。梁启超和漆侠等学者的评价并非一手史料,而是基于历史研究和分析得出的结论,故排除A项;材料反映的是学者对王安石及其变法的认识,并未涉及统治者重构历史人物形象,故排除C项;历史结论的评判不能仅仅基于今日的价值标准,而应该结合当时的历史背景和情境进行综合分析,故排除D项。

7.B 考查明朝基层治理。根据材料可知,章潢主张通过保甲、乡约、社仓和社学等多种手段共同提升地方治理效能,体现了多维合力的思想,故选B项。章潢的主张主要是围绕多种制度功能协同治理基层社会,没有体排除A项;材料描述的是基层治理的多种手段,并未涉及地方行政体系的分工,故排除C项;材料没有体现“引儒入法”,故排除D项。

8.C 考查清朝军机处。根据材料“枢廷义取慎密,有官而无吏······皆章京自料简”“密议奏章,本无宣泄”等信息并结合所学知识可知,材料反映了军机处处理政务时注重保障机密性,故选C项。军机处并没有决策权,故排除A项;材料并未反映军机处对内阁职权的削弱,故排除B项;材料未体现官员的行政效率是否得到提高,故排除D项。

9.B 考查宋代理学对绘画的影响。根据材料并结合所学知识可知,宋代的花鸟画水平很高,艺术创作来源于对自然万物的“师法”,强调对自然的观察、注重写实,“穷理”即需要艺术家内得自心中的悟性,出现这一现象的原因主要是受到理学的影响,故选B项。商品经济繁荣是促使绘画不断发展的物质基础,但不是“师造化”的主要原因,故排除A项;材料体现不出士大夫阶层的家国情怀,故排除C项;材料未体现出封建礼教的教化思想,故排除D项。

10.A 考查古代埃及文明。根据材料并结合所学知识可知,古埃及的早王朝时期,宗教崇拜传递着埃及人的人生观和世界观,从第二王朝王名中出现“我的主人是太阳神”开始,到第四王朝国王哈夫拉自称是太阳神拉,体现出君主借助宗教崇拜,不断加强自己的权威,故选A项。国王自称自己是太阳神,并不能体现宗教崇拜走向终结,而是借助宗教神化王权,故排除B项;材料体现的是王权与神权的结合,并非相互制衡,故排除C项;王名的更迭,并不是要传承神话故事,故排除D项。

11.A 考查俄罗斯文化。根据材料并结合所学知识可知,信奉东正教的伊凡三世在统一罗斯公国的过程中,明教俗联合推进了国家统一,故选A项。材料无法反映出东欧国家之间战争日益频繁,故排除B项;材料并未体现君主专制,故排除C项;材料反映的是莫斯科公国统一进程中以反对天主教为借口借助东正教的势力,不能说明世界宗教格局发生根本变化,故排除D项。

12.A 考查近代华人迁移新加坡的历史背景。根据材料并结合所学知识可知,1821~1941年,新加坡的总人口快速增加,这一时期新加坡作为自由港属英国殖民地,作为东南亚的商贸枢纽,转口贸易发达,大量华人从福建、广东、海南、台湾等地来到新加坡,他们生长在传统儒家社会,思想文化、生活习俗充满浓厚儒家色彩,带来了儒家的仁义礼智、忠信勤俭等美德及风俗习惯和价值观念,一方面为新加坡发展提供了大量劳动力,促进了新加坡经济的发展;另一方面儒家文化中的优秀因素助推了新加坡文化的发展,故选A项。世界殖民体系在20世纪90年代崩溃,故排除B项;1965年,新加坡成立共和国,政府奉行平等包容的民族文化政策,材料中这一时期新加坡尚未立国,故排除C项;新加坡并未成为国际政治经济文化中心,D项说法不符合史实,故排除。

13.D 考查西南丝绸之路。根据材料“从东南身毒国(古印度),可数千里,得蜀贾人市”可知,在汉朝时期,四川和印度已存在商品贸易,说明古代巴蜀文明具有一定的开放性,故选D项。材料没有体现朝贡贸易体制的发展,故排除A项;材料中汉朝使者奉命出使印度,没有体现对边疆的开发与治理,故排除B项;材料没有体现“重农抑商政策出现松动”,故排除C项。

14.A 考查世界市场的扩展。根据材料可知,葡萄牙殖民者经营着从印度经澳门至日本的三角贸易,加强了国家之间、洲际之间的经济联系,反映了世界市场的进一步拓展,故选A项。材料没有体现“种类增多”,故排除B项;材料没有体现“社会消费习惯”,故排除C项;材料没有体现“白银成为当时世界流通货币”,故排除D项。

15.A 考查拿破仑战争对俄国的影响。1812年,俄国进行了反抗拿破仑侵略的卫国战争。普希金通过诗歌表达了对同胞的亲近和对莫斯科苦难的悲痛,反映出拿破仑战争对俄国民族意识的影响,故选A项。普希金出身于贵族地主家庭,他不属于资产阶级,材料也体现不出对沙皇专制体制的反思,故排除B项;诗歌表达了团结精神,但并未反映“民族统一已成为俄国广大民众的呼声”,故排除C项;拿破仑战争影响了俄国社会思想的发展,但材料没有体现,故排除D项。

16.B 考查中国近代图书馆。根据材料可知,巡回文库将图书和教育资源带到偏远地区,使得更多人能够接触到图书和文化,有利于文化的大众化发展,故选B项。材料只是说明巡回文库致力于将教育带到偏远地区,无法断定其为公民教育的主要渠道,且这一说法也不符合史实,故排除A项;材料并未提及巡回文库与基层政府自治权的关系,故排除C项;材料未提及高等教育普及的情况,故排除D项。

17.(1)特点:社会思想活跃,百家争鸣;新旧思想并存与交融;社会思想具有系统性和独立性。(6分)

(2)内容:王阳明的心学;程朱理学的复兴;经世致用之学;考据学;明末清初早期启蒙思想。(10分)意义:有利于全面把握明清社会转型的内涵;推动了明清史研究的深入发展。(4分)

(3)关系:社会思想的变迁是社会转型的表现,为社会转型奠定了思想基础;社会转型一定程度上推动社会思想的发展与进步。(5分,言之有理即可)

18.(1)主要差异:西汉:征商型变法,实质上是国家通过征商而间接征农,侧重于经济领域的中央集权和财政增收。(4分)北魏:征农型变法,以土地制度为核心,直接获取农业赋税。(4分)

(2)原因:西汉社会较为安定,北魏历经长期战乱;西汉商品经济较为繁荣,北魏商品经济水平低;西汉政府不能有效地控制人口和土地,北魏户口控制得到加强;西汉豪强地主掌握大量财富和资源,北魏土地兼并严重,无主荒地多且需要合理利用和开发;西汉国家财政困难,需要开辟新的财源,北魏赋税制度混乱;西汉主要目的是加强中央集权,削弱地方势力,北魏主要目的是稳定农民生活,保障赋税来源;西汉武帝前期实行郡国并行制,中央集权与地方势力存在博弈,北魏政治体制逐渐向封建制转变;西汉儒家思想逐渐占据主导地位,但法家思想也在一定程度上影响着政策制定,北魏深受汉族文化影响,同时保留着游牧民族的传统习俗。(7分,任答三点,言之有理即可)

19.示例:

论题:茶文化的全球传播推动了世界文化的发展。(2分)

阐述:中国作为茶树的原产地,茶业最早在巴蜀兴起,随后在国内逐步扩散,成为国人生活中不可或缺的部分,形成了独特的中国茶文化。唐朝时期,中国文化昌盛,对外交流频繁,茶与茶文化借助友好往来的契机传至朝鲜和日本。在日本,茶文化得到了进一步的发展与升华,形成了闻名世界的日本茶道。日本茶道强调“和、敬、清、寂”,将品茶过程上升到精神修行的高度,充分体现了日本对茶文化的独特理解与传承创新。随着新航路的开辟,世界联系日益紧密,茶被西方引进。茶进入欧洲后,迅速受到贵族阶层的青睐。在英国,茶逐渐从奢侈品转变为全民饮品,深刻改变了英国人的生活方式。下午茶文化应运而生,成为英国社交生活的重要组成部分。这种悠闲的社交方式不仅增进了人际关系,还对英国的文学、艺术等领域产生了重要影响。(8分)

总之,茶在传播过程中既保留了其源自中国的文化基因,又在不同地区生根发芽,与当地文化相互交融,衍生出丰富多彩的茶文化表现形式,极大地丰富了世界文化的多样性,成为人类文明交流互鉴的杰出典范。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

同课章节目录