河南省郑州市中牟县第一高级中学2024-2025学年高二下学期5月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省郑州市中牟县第一高级中学2024-2025学年高二下学期5月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 237.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-22 10:09:09 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年高二下学期第三次月考

历史试题

命题人:审题人:

一、选择题(24小题,每题2分,共48分)

1.关于文明起源的标准,西方考古学界长期以“城市、金属、文字”作为三大要素;而近年来中国考古学界基于良渚古城等遗址的新发现,提出了“私有制、阶级和国家的产生”的新标准。这一研究差异主要反映了()

A.不同视角下对文明起源路径的多元认知

B.国际学者在文明起源研究中重社会关系变革

C.西方文明起源标准难以契合东方农耕文明

D.中国新考古发现凸显文明起源早于西方文明

2.春秋初期,周天子势微,北方戎族多次侵入邢、卫等国,此外南方的楚国也趁机进逼周王及中原各诸侯国。这种情势下,齐桓公在管仲辅佐下,打着“尊王攘夷”的旗号,“霸诸侯,一匡天下”。这表明当时()

A.“华夷之辨”强化但各族交往加强B,中原经济长足发展

C.“百家争鸣”推动地主阶级的崛起D.各国变法争霸图强

3.汉武帝之前,据《汉书·百官公卿表上》载“相国、丞相......掌丞天子,助理万机”。汉武帝时,中朝官地位最尊者为大将军,据《汉官仪》载“汉兴,置大将军,位丞相上”。汉武帝末年,霍光为大司马大将军,受遗诏辅政,大将军“内秉国政,外则仗钺专征,其权远出宰相之右”。这一变化说明当时()

A.实行分封,恩泽贵族B.盐铁官营,增加税收

C.削弱相权,加强集权D.完善法制,依法治国

4.魏晋南北朝时期,战争频繁,骑兵和步兵成为绝对主力兵种,但这一时期战争形式也在发生改变,水军一跃成为战争中不可或缺的力量,甚至有时左右战争结果。这在一定程度上()

A.阻碍了江南地区的经济开发B.反映了南北政权的长期对峙

C.削弱了南方政权的军事实力D.迟滞了游牧民族的内迁进程

5.魏晋时期,佛教成为豪门世族统治人民的精神工具,而代表中小地主阶级利益的思想家从唯物主义观点展开了反对佛教唯心主义的斗争。隋唐佛教更加发展,而以韩愈为代表的中小地主学者举起了排佛的旗帜。材料表明()

A.阶级斗争是推动思想进步的根本原因B.思想领域的斗争是社会矛盾的反映

C.唯心主义思想一直占据官方统治地位D.唯物与唯心之争推动社会思想发展

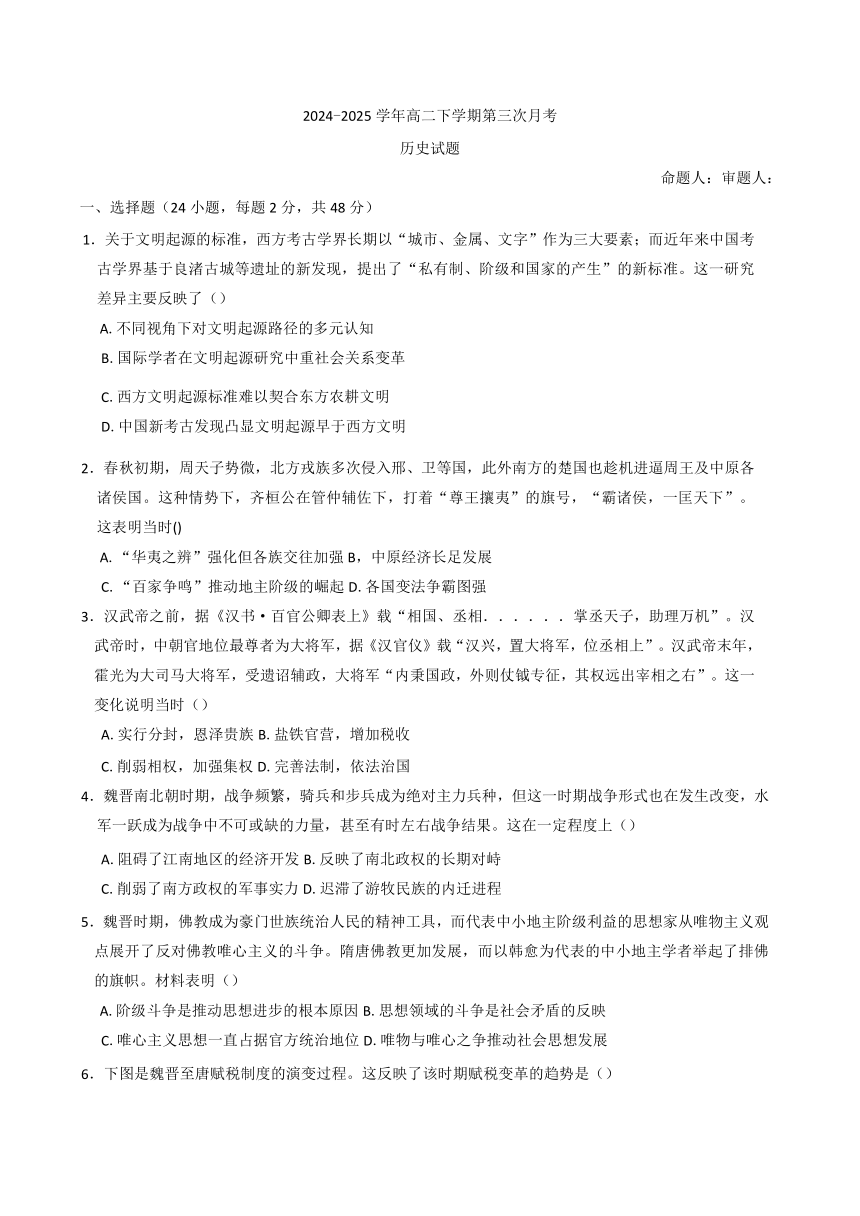

6.下图是魏晋至唐赋税制度的演变过程。这反映了该时期赋税变革的趋势是()

A.政府对农民人身控制减弱B.政府税赋项目日益繁杂

C.田宅无定主已成为普遍现象D.农民赋役负担逐渐减轻

7.北宋政府规定知州知府的任期为三年,但实际上大部分知州知府的任期在两年以内。如北宋福州、越州(今浙江绍兴)等四地在九个皇帝任期内能达到三年一任的知州知府还不到20%:太宗时,任职一年以内的知州知府所占比例为32.4%,到徽宗时这一占比达到66.7%,宋朝的这一做法()

A.提高了地方办事效率B.保证了宋朝的吏治清明

C.削弱了世家大族势力D.妨碍了地方的有效治理

8.在朱熹看来,荆公(王安石)的市易法“便专措置理财,遍置回易库,以笼天下之利”与《周礼》泉府之职大相径庭,是对周公之制“只为天下之货有不售,则商旅滞留而不能行,故以官钱买之......初未尝以此求利息也”的误解。据此可知,朱熹批判王安石变法()

A.以谋求经济利益为目的B.未能弥合变法与守成的论争

C.违背了客观的市场规律D.付诸于实际运作中困难重重

9.宋元时期农业和手工业的革新发展对当时社会经济关系产生了深远影响。从社会关系结构变迁的视角看,其最重要的贡献()

A.海外贸易繁荣催生沿海商人群体壮大

B.租佃制普遍化推动农民人身依附关系减弱

C.手工业技术外传促进跨区域工匠流动

D.棉纺织业兴起形成自由雇佣劳动关系雏形

10.制度建设是巩固统治的重要手段之一。下列材料中描述的制度按照时间先后顺序排列正确的是()

①官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人。

②今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。

③户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差......居人之税,秋夏两征之。

④今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务。

A.①②③④B.③②④①C.②③①④D.④②③①

11.朱元璋当皇帝后,对二十多个儿孙封王建藩,其中九位藩王在北部戍边。并规定,如果朝廷有奸臣专权,藩王可以发兵声讨,甚至可以“清君侧”。这一做法()

A.严重削弱了明朝的中央集权B.力图维护朱家王朝的长治久安

C.消除了北方少数民族的威胁D.造成明朝内轻外重的军事布局

12.明穆宗时期,内阁首辅高拱“练习政体,负经济才,所建白皆可行”;神宗即位后,“拱以主上幼冲,惩中官(宦官)专政,条奏请诎司礼权,还之内阁”。这反映了当时()

①君权相权矛盾凸显②宦官专权现象严重

③内阁权力逐渐加强④中央决策体系完备

A.①②B.①③C.②③D.③④

13.自乾隆以后,外出佣工的人越来越多,农民“无田可耕则力佃人田,无资充佃则力佣自活”。这些农业顾工同雇主之间的关系比较松散,他们“同桌同吃,没有主仆名分。”这反映出了清代中后期()

A.商业繁荣提高了农民社会地位B.农业生产中出现资本主义萌芽

C.国家放松了对农民的人身控制D,严重的土地兼并激化阶级矛盾

14.清政府在统一新疆全境后,户部右侍郎于敏中赋诗称颂乾隆皇帝云:“觐光杨烈,继祖宗未经之宏规;轹古凌今,觐史册罕逢之盛世。“盛世”“全盛”等词汇经常在清朝臣民之口出现,并在乾隆时期的社会舆论中逐渐形成“盛世”意识。这反映出当时()

A.边疆问题得以彻底解决B.“天朝上国”观念广泛传播

C.统治者治国理念趋于停滞D.中国发展趋势落后于西方

15.19世纪70年代,英、日等国一方面以廉价棉纱倾销中国,另一方面从中国大量进口棉花,致使中国市场棉贵纱贱。到19世纪80年代,中国棉纱进口量与棉花出口量都大幅增加。纱进棉出的“纱花对流”现象加剧,这表明当时中国()

A.民族企业生产力迅速提高B.自给自足的自然经济解体

C.卷入国际分工和贸易格局D.传统家庭手工业日渐兴盛

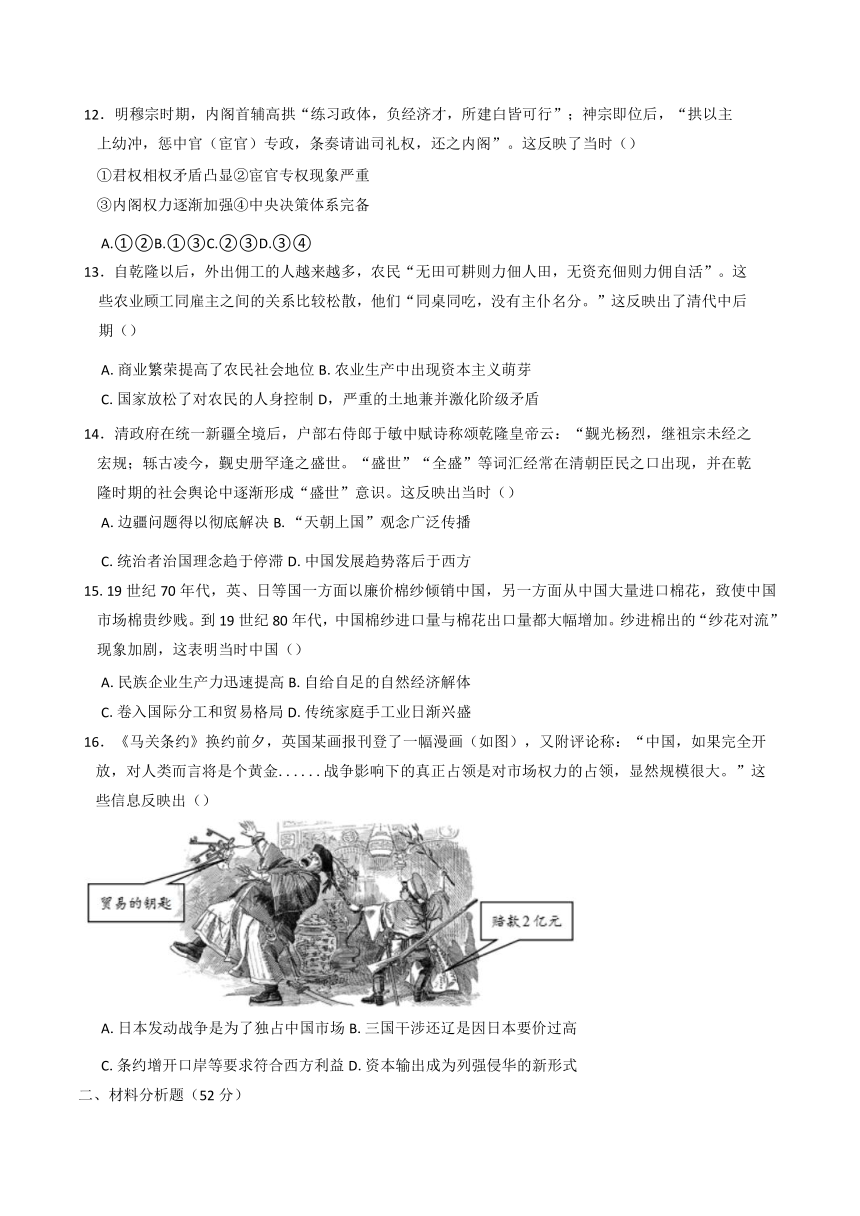

16.《马关条约》换约前夕,英国某画报刊登了一幅漫画(如图),又附评论称:“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金......战争影响下的真正占领是对市场权力的占领,显然规模很大。”这些信息反映出()

A.日本发动战争是为了独占中国市场B.三国干涉还辽是因日本要价过高

C.条约增开口岸等要求符合西方利益D.资本输出成为列强侵华的新形式

二、材料分析题(52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料为管理广袤疆土,元朝在中原行政制度传统基础上逐渐形成行省制度。但除中书省直辖区外,行省只有10个。行省的划分采取了犬牙交错的方式,有意打破自然地理界限。行省权力集中,地方军、政、财权无所不统,这种情况很大程度上源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时有效地镇压反抗行动,也可以对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省长官及一些重要的职位,都是由蒙古、色目人担任的,“地方分权之弊,可由种族控制之利来弥补。”中央还在江南和陕西设立行御史台,对行省进行监察。在后来的历史发展中,元朝行省极少扮演体现地方独立性、代表地方利益的角色。

-摘编自张岂之主编《中国历史新编古代史》等

(1)据材料概括指出元朝行省制度的内容,并说明该制度创立的背景。

(2)据材料并结合所学知识,简析元朝行省制度的积极作用。

18.

【书信与时代记忆】

材料以下出自1882年《旧金山晚报》刊载的美国驻华海军武官薛斐尔给朋友的信:

“在中国政府的政治中心所在的这个城市消磨的六个月......使我......确信存在着对外国人的不可消弭的仇视;确信无论是出于同情或是感激而越过这堵仇恨之墙发出的任何呼求都是全然无效的。只有以武力为后盾的呼求或意见才能被倾听和理解。”

“欧洲只是在确保中国人无力打破从属地位的限度内和条件下才允许和鼓励'西方文明'在华发展的。它在鼓励中国自强的借口下向它出售枪炮和轮船,因为它知道中国人没有能力掌握这些武器,也知道一旦发生战事,这些武器就会轻而易举地成为第一支开来的欧洲军队的战利品。”

“他(李鸿章)对缔造了现代西方世界的治国之术和科学技术多少还算有些理解,他至少知道这些东西的价值。他购军舰,建要塞,试验鱼雷,用现代武器操练他的兵勇,忙得不亦乐乎。......但是他未能认识到妨碍他的陆海军抱负之实现的一个主要事实,即中国缺乏尚武精神。”

-摘编自卿文辉《提前奏响的挽歌:一个同时代美国外交官眼中的晚清洋务运动》结合所学知识,就材料的整体或部分观点,提出你的见解,并加以阐述。(见解明确,史论结合,表述成文。)

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一香港的水坑口街......这标志着中国半殖民地半封建社会的开始。那美丽的香港海湾被冠以维多利亚女王的名字,以纪念英国对一个古老文明的胜利。

-摘编自任学安主编《复兴之路(上)》

材料二下图为圆明园遗址。

(1)材料一中英国“对一个古老文明的胜利”指的是什么?英国人将“香港海湾被冠以维多利亚女王的名字”有何条约依据?

(2)材料二遗址能让你直接联想起中国历经哪次战争的惨痛遭遇?这场战争给中国社会造成怎样的影响?

20.文化的交流与传播会推动区域文化的发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一哪吒的形象和故事是中国文化的一个经典符号,他是人们心中勇敢、坚韧、忠孝精神的守护者和激励者。哪吒(Nalakuvara)之名最早见于汉译印传佛经《佛所行赞》,后经唐代壁画、元代杂剧及明代小说不断丰富故事情节而家喻户晓。近年来,哪吒的故事通过文学、戏剧、电影、动画等多种形式得到传承和发展,特别是电影《哪吒之魔童闹海》的成功进一步推动了哪吒形象的现代化和国际化,影响着世界对中国的认知和理解。

-摘编自人民网《<哪吒之魔童闹海>:古老神话,绘就文化新章》

材料二阿拔斯王朝(750~1258年)时期,阿拉伯人建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,在两河流域开凿运河,增加耕地,发展生产.....阿拉伯语成为“官话”和知识分子的语言,政府组织起大规模翻译活动,稿酬是用与译著重量相等的黄金支付。阿拉伯最具代表性的故事集《天方夜谭》中的很多故事来源于古埃及和西亚的民间传说,然后在世界广为流传,最终形成辉煌的阿拉伯文化。

-摘编自朱锡强《阿拉伯文化形成的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,以哪吒形象和故事的传承为例,说明中华文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳阿拉伯文化走向辉煌的原因。

2024-2025学年高二下学期第三次月考

历史参考答案

1.A

【解析】

1.根据题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代中国。结合所学知识可知,西方学界长期以“城市、金属、文字”作为文明起源的核心标准,这一标准源于对两河流域、古埃及等早期文明的研究,而近年来中国基于良渚等遗址提出的新标准,不仅突破了西方理论的局限性,更揭示了文明形成的多样性,所以中西方在文明起源标准上的差异,本质是不同文明发展路径的多元性在学术领域的映射,A项正确;近年来在中国的新标准中包括国家、阶级等,不仅仅是社会关系,排除B项;材料强调的是针对两种不同文明所得出的不同标准,而且中国提出的标准并非仅适用于农耕文明,排除C项;材料中强调的是两种标准的差异性,与中国文明起源是否早于西方文明无关,排除D项。故选A项。

2.A

【解析】

2.根据材料主题干的设问词可知本题是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋初期(中国)。题干中齐桓公以“尊王攘夷”为旗号对抗北方戎族和南方楚国,强调维护周王室权威与华夏文化认同,体现“华夷之辨”的强化;同时戎、楚等族与中原诸侯的频繁冲突客观上促进了军事、文化等领域的接触与交流,反映各族交往加强,A项正确;中原经济长足发展虽与齐国称霸有关,但材料未直接涉及经济内容,排除B 项;“百家争鸣”是战国时期的思想现象,与春秋初期时间不符,排除C项;各国变法争霸是战国时期的特征,如商鞅变法,而春秋初期诸侯争霸主要通过政治联盟而非变法,排除D项。故选A项。

3.C

【解析】

3.根据“汉武帝时,中朝官地位最尊者为大将军“汉兴,置大将军,位丞相上”“内秉国政,外则仗钺专征,其权远出宰相之右”可得出,汉武帝时期设置中朝,中朝的官员权力在丞相之上,这限制了相权,加强了皇权,C项正确;汉武帝时期并没有实行分封,且材料强调的是中央官制,排除A项;盐铁官营,增加税收是指经济方面,材料指的是中央官制,排除B项;材料中没有法的内容,汉代更没有依法治国,排除D 项。故选C项。

4.B

【解析】

4.据本题主题干的设问词可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝时期(中国)。据题干及结合所学可知,魏晋南北朝时期,南北政权长期对峙,南方政权依靠长江等水系作为天然屏障,发展水军以抵御北方政权的进攻。北方政权为了突破南方的防线,也不得不重视水军建设。所以水军的发展在一定程度上反映了南北政权长期对峙的局面,B项正确;水军的发展有利于加强对江南地区的控制和开发,而不是阻碍,排除A项;对于南方政权来说,水军是其重要的军事力量,水军的发展会增强南方政权的军事实力,而不是削弱,排除C项;游牧民族内迁主要是受到自身经济发展需求、气候变化以及中原政权动荡等多种因素的影响,水军的发展与游牧民族内迁进程没有直接的关联,排除D项。故选B项。

5.B

【解析】

5.据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料“佛教成为豪门世族统治人民的精神工具,而代表中小地主阶级利益的思想家从唯物主义观点展开了反对佛教唯心主义的斗争。“结合所学知识可知,魏晋和隋唐时期,不同阶级的代表针对佛教的不同态度,反映了思想领域的斗争是社会矛盾的反映,B项正确;阶级斗争不是推动思想进步的根本原因,社会生产力的发展才是根本原因,排除A项;中国古代官方统治思想在不同时期有所不同,并非一直是唯心主义思想占据统治地位,排除C项;唯物与唯心之争不一定推动社会思想发展,排除D项。故选B项。

6.A

【解析】

6.根据题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代中国。结合所学可知租调制指向民众征收租调,征派力役,国家对农民有严格的人身控制。租庸调制下农民可以纳绢或布代税,国家对农民的人身控制有一定减轻。两税法“按人丁和资产缴纳户税”,征税标准由以人丁为主逐渐转向以资产为主,进一步减轻农户对农民的人身控制,A项正确;两税法下每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役,简化了税收名目,排除B项;宋朝政府适当放松了对土地兼并的限制,出现了“贫无定势,田宅无定主”的现象,与材料时间不符,排除C项;材料体现的是赋税项目的变化,不能体现农民赋役负担减轻,排除D项。故选A项。

7.D

【解析】

7.本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:北宋(中国)。根据材料“大部分知州知府的任期在两年以内”、“任职一年以内的知州知府......达到66.7%”并结合所学知识可知,宋代知州知府任期普遍不长,虽然这是为了防止地方官与地方势力勾结形成割据势力,但官员的频繁调动不利于地方的有效治理,D项正确。官员任期短会降低办事效率,排除A项;宋朝官员任期短并不能保证吏治清明,排除B项;材料所述与世家大族并无直接关系,排除C项。故选D项。

8.A

【解析】

8.本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“只为天下之货有不售,则商旅滞留而不能行,故以官钱买之......初未尝以此求利息也”可知,周公设立泉府的初衷,并非是为了追求利息或盈利,而是因为当时市场上存在货物滞销的情况,导致商旅无法顺利流通。为了解决这个问题,官府用官钱买下这些滞销的货物,等后面有人想要购买时,官府再将这些货物卖给他们。这样做的目的是促进货物的流通、稳定经济秩序,而不是从中获取利息。而朱熹认为王安石的市易法对周公之制有所误解,错误地设置了理财机构,意图笼络天下的财富,大有唯利是图之嫌,A项正确;材料没有体现出“变法与守成”的斗争,排除B项;材料表明朱熹对王安石以敛财为目的而实行市易法进行批判,而非对其结果是否违背市场规律和运作过程困难进行批判,排除C和D项。故选A项。

9.B

【解析】

9.据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:宋元(中国)。根据材料可知,宋元时期农业和手工业的革新发展,促进了社会经济的极大发展,尤其是租佃制普遍化,使得人身依附关系逐渐松弛,符合题意要求,B项正确;海外贸易繁荣的确会促使沿海商人群体壮大,但不属于社会关系结构的重大变化,不符合材料主旨,排除A项;工匠跨区域流动不属于社会关系结构的重大变化,不符合材料主旨,排除C项;自由雇佣劳动关系属于明朝经济领域的新发展,不符合材料时间,排除D项。故选B 项。

10.C

【解析】

10.本题是组合选择题。时空是古代中国。本题要求按前述时间先后顺序排列。①“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”反映的是辽朝的南北面官制;②“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正”体现的是魏晋南北朝时期的九品中正制;③“户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差......居人之税,秋夏两征之”反映的是唐朝的两税法;④“今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务”反映的是明朝政治制度的变化。时间先后顺序是②③①④,C项正确;排除ABD项。故选C项。

11.B

【解析】

本题是多类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是目的题、影响题,时空是明朝时期。根据材料“对二十多个儿孙封王建藩,其中九位藩王在北部戍边”“如果朝廷有奸臣专权,藩王可以发兵声讨”可知,明朝建立后,朱元璋采取了封王建藩的政治举措,意在避免朝廷孤立,依靠宗亲力量,将功臣宿将的权力集于皇帝和皇室子弟手中。通过培植宗室势力,来巩固明王朝的长治久安,B项正确;材料并不是强调地方藩王对中央集权的威胁,不符合题意,排除A项;藩王戍边的做法并未完全消除北方少数民族的威胁,与史实不符,排除C项;明太祖在军事布局上采取重内轻外的原则,封藩制度有助于皇权加强对军队的控制,排除D项。故选B项。

12.C

【解析】

12.本题是组合选择题。时空是明朝中国。宰相制已经于明朝初年废除,①错误。明神宗即位后,高拱上奏反对宦官专政,提出应该抑制宦官机构司礼监的权力,从侧面反映宦官专权现象严重,②正确。明穆宗时期,内阁首辅高拱对国家事务的建议经常得到皇帝的采纳,反映内阁影响国家政务决策,权力逐渐加强,③正确。据材料可知明朝时期存在内阁和宦官专权,相互争斗的情况,反映中央决策体系存在某些问题,④错误。C项正确;排除A、B、D项。故选C项。

13.C

【解析】

13.根据题干设问词,可知本题是本质题,根据材料关键信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料“农业顾工同雇主之间的关系比较松散,他们“同桌同吃,没有主仆名分”可知,这种雇佣关系是松散的,表明农民对雇主的人身依附关系减弱,从侧面反映出国家对农民人身控制的放松,因为在封建时期国家对农民的控制是通过一系列的制度和社会关系实现的,这种雇佣关系的变化体现了整体人身控制的松弛,C 项正确;材料描述的是农业雇工与雇主的关系,未体现商业繁荣对农民社会地位的影响,排除A项;资本主义萌芽的重要特征是雇佣关系中出现“机户出资,机工出力”这种带有明显的以获取利润为目的的商品生产性质的雇佣关系,而题干中农业雇工与雇主关系松散,且主要是基于农业生产,并非以商品生产为主要目的,不符合资本主义萌芽的典型特征,排除B项;材料强调的是农业雇工和雇主之间相对松散的关系,并没有提及土地兼并以及由此引发的阶级矛盾,排除D项。故选C项。

14.C

【解析】

14.据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料“盛世”全盛等词汇经常在清朝臣民之口出现,并在乾隆时期的社会舆论中逐渐形成盛世'意识”结合所学知识可知,乾隆时期,清朝臣民中形成“盛世”意识,说明清政府统治者依靠传统治国政策并且取得一定的成就,但是面对许多清朝中期的社会新问题如人地矛盾与外国殖民扩张等,清政府统治者难以解决,由此可知,清政府统治者的“盛世”意识只是对于传统社会问题恰当处理的治国理念的体现,但是对于社会新问题确实难以为继,这体现统治者治国理念趋于停滞,C项正确;清朝时期边疆问题并未得到彻底解决,只是在一定程度上加强了对边疆地区的管理和控制,排除A项;“天朝上国”观念在清朝之前就已经存在并广泛传播,与题意无关,排除B项;材料没有将中国与西方的社会发展趋势进行对比,无法得出“中国发展趋势落后于西方”的结论,排除D项。故选C项。

15.C

【解析】

15.本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是19世纪70年代至80年代(中国和世界)。根据材料“19世纪70年代,英、日等国......致使中国市场棉贵纱贱。到19世纪80年代,中国棉纱进口量与棉花出口量都大幅增加。纱进棉出的“纱花对流”现象加剧”可知,19世纪七八十年年代,中国的棉花和棉纱的生产和销售明显受到列强主导的国际市场影响,这说明中国卷入国际分工和贸易格局,C项正确;民族企业生产力迅速提高说法不符合史实,当时中国民族企业刚刚起步不久,深受国际市场影响,排除A项;自给自足的自然经济并没有完全解体,排除B项;由于受到列强侵略和倾销商品的影响,传统家庭手工业逐渐破产,排除D项。故选C项。

16.C

【解析】

16.根据材料“《马关条约》换约前夕“英国某画报”“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金”“对市场权力的占领,显然规模很大”,再根据图片中“贸易的钥匙”等信息,结合所学可知,条约增开口岸等内容可以使中国更进一步沦为列强的商品销售市场、原料产地、资本输出场所,符合包括日本、英国等西方殖民国家的利益,C项正确;日本企图独占中国发生于一战期间,排除A项;《马关条约》割让辽东半岛给日本,威胁到了其他列强在中国的利益,所以三国干涉还辽,不是因为日本要价过高,排除B项;列强在中国开矿设厂、铺设铁路、政治贷款等行为体现了资本输出的要求,而材料缺乏这方面的信息,所以材料不能体现“资本输出”成为列强侵华的新形式,另外《马关条约》之前,列强侵华就是商品输出为主,资本输出为辅,所以严格来说资本输出也不是新形式,排除D项。故选C项。

17.【答案】

(1)内容:在地方设置10个行省;采取犬牙交错原则划分辖区;行省权力集中,拥有军政大权;北方少数民族担任主要官职;设专门机构进行监察。

背景:元朝疆域辽阔;中原王朝制度影响;地方民族矛盾尖锐;边疆地区贵族势力的存在。

(2)作用:提高了行政效率;加强了中央集权;巩固了多民族国家统一;是我国省制的开端/为明清地方行政区划奠定基础;促进了边疆地区政治、经济和文化的发展。(3点即可)

17.【解析】

(1)本题是特点题、背景题。时空是元朝中国。内容:根据材料“除中书省直辖区外,行省只有10个”可知,在地方设置10个行省;根据材料“行省的划分采取了犬牙交错的方式,有意打破自然地理界限”可知,采取犬牙交错原则划分辖区;根据材料“行省权力集中,地方军、政、财权无所不统”可知,行省权力集中,拥有军政大权;根据材料“行省长官及一些重要的职位,都是由蒙古、色目人担任的”可知,北方少数民族担任主要官职;根据材料“中央还在江南和陕西设立行御史台,对行省进行监察”可知,设专门机构进行监察。

背景:根据材料“为管理广袤疆土”可知,元朝疆域辽阔;根据材料“元朝在中原行政制度传统基础上逐渐形成行省制度”可知,中原王朝制度影响;根据材料“中央只有加重行省权力,才能够及时有效地镇压反抗行动,也可以对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制”可知,地方民族矛盾尖锐和边疆地区贵族势力的存在。

(2)本题是影响题。时空是元朝中国。积极作用:根据材料并结合所学可知,关于行省制度的积极作用可从提高行政效率、加强中央集权、巩固国家统一、地方行政制度创新及促进边疆发展等角度进行分析。

18.【答案】

见解:薛斐尔对晚清洋务运动的评价揭示了清政府在“自强”表象下的根本性困境,即缺乏制度变革和社会文化转型的支撑,导致其现代化努力徒具形式而难以成功。

阐述:鸦片战争后列强通过不平等条约,直接损害中国主权,激发民间排外情绪。传统华夷观念下,西方被视为“蛮夷”,其技术虽被借鉴,但文明优越感使清政府难以真正接纳西方制度。例如,洋务派提出“中体西用”,本质上仍维护旧秩序,导致改革流于表面。薛斐尔揭露了列强对华政策的虚伪性:欧洲向中国出售武器和军舰,表面支持自强,实则通过技术垄断确保中国依赖。列强允许中国“自强”的限度是不威胁其既得利益。如1884年中法战争后,法国虽战败仍通过条约获取越南宗主权,印证了“从属地位”的实质。薛斐尔批评李鸿章忽视“尚武精神”,实指清廷缺乏现代国家动员能力,李鸿章创办江南制造局、组建北洋水师,但军队管理仍沿用旧制。甲午战争中,丁汝昌指挥失误和士兵士气低落暴露了制度性缺陷。同时传统儒家重文轻武,科举制度排斥军事专业化;地方势力的割据性进一步削弱国家凝聚力。薛斐尔的观察揭示了洋务运动“裱糊匠”式的改革局限在于:洋务企业受官僚体制束缚,效率低下和未触动封建土地制度,无法为工业化提供资本积累。同时清政府拒绝政治改革,最终导致甲午战败,洋务成果付之东流。

综上所述,薛斐尔的信件尖锐指出,晚清的现代化尝试因制度僵化和社会文化滞后而失败。洋务运动的技术引进未能挽救清王朝,根源在于其拒绝彻底变革。只有通过制度重构和文化启蒙,中国才能真正突破“从属地位”,但这一过程直至20世纪才逐步实现。

原卷答案:

评分建议:薛斐尔的观点2分+我的见解2分+阐述6分+总结2分。

示例:薛斐尔认为西方对中国的武力侵略是中国人仇视外国人的结果。

我认为他的观点是错误的,西方对中国的武力侵略是满足其对外扩张的需求。19世纪中期,随着工业革命的开展,英、法、美等国社会生产力飞速增长,对市场和原料的需求越来越强烈,主要殖民主义国家争夺殖民地的斗争日趋激烈,把侵路矛头指向了中国。他们先后以虎门销烟和“亚罗号”事件等为借口,发动侵华战争,签订一系列不平等条约,获得了大量在华侵略特权,给中国人民带来了深重灾难,中国的独立、主权和领土完整等受到了严重侵犯,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。

综上所述,薛斐尔没有认识到列强武力侵略中国的根本原因,他的观点掩盖了列强侵华的本质。

其他见解:

见解1:薛斐尔认为,欧洲允许和鼓励西方文明在中国发展并不是为了让中国真正实现富强,我认为他一定程度上看到了列强允许和鼓励西方文明在中国发展的虚伪性。

见解2:薛斐尔认为,中国缺乏尚武精神阻碍了洋务运动的推进,我认为他的观点是片面的,阻碍洋务运动推进的因素是多方面的。见解3:薛斐尔认为,中国落后,要用西方文明来改造中国,我认为他的观点充满了傲慢和偏见,体现了西方优越论。

18.【解析】

本题是评论解说题。时空是近代欧洲。首先,根据材料中“确信存在着对外国人的不可消弭的仇视;确信无论是出于同情或是感激而越过这堵仇恨之墙发出的任何呼求都是全然无效的。只有以武力为后盾的呼求或意见才能被倾听和理解”、“欧洲只是在确保中国人无力打破从属地位的限度内和条件下才允许和鼓励西方文明”在华发展的。它在鼓励中国自强的借口下向它出售枪炮和轮船,因为它知道中国人没有能力掌握这些武器,也知道一旦发生战事,这些武器就会轻而易举地成为第一支开来的欧洲军队的战利品”和“但是他未能认识到妨碍他的陆海军抱负之实现的一个主要事实,即中国缺乏尚武精神”和结合所学知识鸦片战争后,中国部分知识分子认识到中国与西方的差距,开始学习西方先进的器物,达到富国强兵的目的,挽救清政府的统治,但是事实证明单纯学习西方的器物,无法挽救清政府的统治可提出见解:薛斐尔对晚清洋务运动的评价揭示了清政府在“自强”表象下的根本性困境,即缺乏制度变革和社会文化转型的支撑,导致其现代化努力徒具形式而难以成功。其次,结合所学可从鸦片战争后中西的文化冲突、列强的“有限扶持”、李鸿章的思想局限以及洋务运动失败的根本原因等角度进行阐述。如鸦片战争后列强通过不平等条约,直接损害中国主权,激发民间排外情绪。传统华夷观念下,西方被视为“蛮夷”,其技术虽被借鉴,但文明优越感使清政府难以真正接纳西方制度。例如,洋务派提出“中体西用”,本质上仍维护旧秩序,导致改革流于表面。薛斐尔揭露了列强对华政策的虚伪性:欧洲向中国出售武器和军舰,表面支持自强,实则通过技术垄断确保中国依赖。列强允许中国“自强”的限度是不威胁其既得利益。如1884年中法战争后,法国虽战败仍通过条约获取越南宗主权,印证了“从属地位”的实质。薛斐尔批评李鸿章忽视“尚武精神”,实指清廷缺乏现代国家动员能力,李鸿章创办江南制造局、组建北洋水师,但军队管理仍沿用旧制。甲午战争中,丁汝昌指挥失误和士兵士气低落暴露了制度性缺陷。同时传统儒家重文轻武,科举制度排斥军事专业化;地方势力的割据性进一步削弱国家凝聚力。薛斐尔的观察揭示了洋务运动“裱糊匠”式的改革局限在于:洋务企业受官僚体制束缚,效率低下和未触动封建土地制度,无法为工业化提供资本积累。同时清政府拒绝政治改革,最终导致甲午战败,洋务成果付之东流。最后进行总结概括,薛斐尔的信件尖锐指出,晚清的现代化尝试因制度僵化和社会文化滞后而失败。洋务运动的技术引进未能挽救清王朝,根源在于其拒绝彻底变革。只有通过制度重构和文化启蒙,中国才能真正突破“从属地位”,但这一过程直至20世纪才逐步实现。

19.【答案】

(1)指代:鸦片战争英国胜利。依据:《南京条约》割让香港岛给英国。

(2)战争:第二次鸦片战争。影响:进一步加深了中国半殖民地化程度。

19.【解析】

(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是近代(中国)。第一小问:根据材料“这标志着中国半殖民地半封建社会的开始。“可知,英国“对一个古老文明的胜利”指的是鸦片战争英国胜利。

第二小问:根据所学知识可知,1842年8月,清政府被迫签订《南京条约》,割香港岛给英国。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是近代(中国)。第一小问:材料二遗址是英法联军火烧圆明园后留下的遗址,看到后能够让人直接联想起中国历经第二次鸦片战争英法联军火烧圆明园的这一惨痛的遭遇。

第二小问:结合所学知识可知,第二次鸦片战争进一步加深了中国半殖民地化程度。

20.【答案】

(1)特点:哪吒之名最早见于汉译印传佛经,体现中华文化的包容性;哪吒是人们心中勇敢坚韧忠孝精神的守护者和激励者,体现中华文化的凝聚性;哪吒文化绵延不绝,传承至今,体现中华文化的连续性;电影推动了哪吒形象的国际化,体现中华文化的开放性。

(2)原因:地理位置优越(或地处欧亚非三洲交界处,交通便利),政治稳定,经济发展(或政教合一的集权体制,重视发展生产);统一的语言和意识形态;政府重视文化发展;阿拉伯人善于吸收融合东西方文化(或阿拉伯文化具有包容性);被征服区域深厚的文化底蕴。

20.【解析】

(1)本题是特点题。时空是古代和现代的中国。特点,据材料一“哪吒(Nalakuvara)之名最早见于汉译印传佛经《佛所行赞》"可得出,哪吒之名最早见于汉译印传佛经,体现中华文化的包容性;据材料一“哪吒的形象和故事是中国文化的一个经典符号,他是人们心中勇敢、坚韧、忠孝精神的守护者和激励者”可得出,哪吒是人们心中勇敢坚韧忠孝精神的守护者和激励者,体现中华文化的凝聚性;据材料一“后经唐代壁画、元代杂剧及明代小说不断丰富故事情节而家喻户晓”“近年来,哪吒的故事通过文学、戏剧、电影、动画等多种形式得到传承和发展”可得出,哪吒文化绵延不绝,传承至今,体现中华文化的连续性;“特别是电影《哪吒之魔童闹海》的成功进一步推动了哪吒形象的现代化和国际化,影响着世界对中国的认知和理解”可得出,电影推动了哪吒形象的国际化,体现中华文化的开放性。

(2)本题是背景题。时空是中古时期的西亚。原因,据材料二“阿拉伯人建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,在两河流域开凿运河,增加耕地,发展生产"可得出,地理位置优越(或地处欧亚非三洲交界处,交通便利),政治稳定,经济发展(或政教合一的集权体制,重视发展生产);据材料二“阿拉伯语成为“官话'和知识分子的语言”可得出,统一的语言和意识形态;据材料二“政府组织起大规模翻译活动,稿酬是用与译著重量相等的黄金支付"政府重视文化发展;据材料二“阿拉伯最具代表性的故事集《天方夜谭》中的很多故事来源于古埃及和西亚的民间传说”可得出,阿拉伯人善于吸收融合东西方文化(或阿拉伯文化具有包容性);被征服区域深厚的文化底蕴。

历史试题

命题人:审题人:

一、选择题(24小题,每题2分,共48分)

1.关于文明起源的标准,西方考古学界长期以“城市、金属、文字”作为三大要素;而近年来中国考古学界基于良渚古城等遗址的新发现,提出了“私有制、阶级和国家的产生”的新标准。这一研究差异主要反映了()

A.不同视角下对文明起源路径的多元认知

B.国际学者在文明起源研究中重社会关系变革

C.西方文明起源标准难以契合东方农耕文明

D.中国新考古发现凸显文明起源早于西方文明

2.春秋初期,周天子势微,北方戎族多次侵入邢、卫等国,此外南方的楚国也趁机进逼周王及中原各诸侯国。这种情势下,齐桓公在管仲辅佐下,打着“尊王攘夷”的旗号,“霸诸侯,一匡天下”。这表明当时()

A.“华夷之辨”强化但各族交往加强B,中原经济长足发展

C.“百家争鸣”推动地主阶级的崛起D.各国变法争霸图强

3.汉武帝之前,据《汉书·百官公卿表上》载“相国、丞相......掌丞天子,助理万机”。汉武帝时,中朝官地位最尊者为大将军,据《汉官仪》载“汉兴,置大将军,位丞相上”。汉武帝末年,霍光为大司马大将军,受遗诏辅政,大将军“内秉国政,外则仗钺专征,其权远出宰相之右”。这一变化说明当时()

A.实行分封,恩泽贵族B.盐铁官营,增加税收

C.削弱相权,加强集权D.完善法制,依法治国

4.魏晋南北朝时期,战争频繁,骑兵和步兵成为绝对主力兵种,但这一时期战争形式也在发生改变,水军一跃成为战争中不可或缺的力量,甚至有时左右战争结果。这在一定程度上()

A.阻碍了江南地区的经济开发B.反映了南北政权的长期对峙

C.削弱了南方政权的军事实力D.迟滞了游牧民族的内迁进程

5.魏晋时期,佛教成为豪门世族统治人民的精神工具,而代表中小地主阶级利益的思想家从唯物主义观点展开了反对佛教唯心主义的斗争。隋唐佛教更加发展,而以韩愈为代表的中小地主学者举起了排佛的旗帜。材料表明()

A.阶级斗争是推动思想进步的根本原因B.思想领域的斗争是社会矛盾的反映

C.唯心主义思想一直占据官方统治地位D.唯物与唯心之争推动社会思想发展

6.下图是魏晋至唐赋税制度的演变过程。这反映了该时期赋税变革的趋势是()

A.政府对农民人身控制减弱B.政府税赋项目日益繁杂

C.田宅无定主已成为普遍现象D.农民赋役负担逐渐减轻

7.北宋政府规定知州知府的任期为三年,但实际上大部分知州知府的任期在两年以内。如北宋福州、越州(今浙江绍兴)等四地在九个皇帝任期内能达到三年一任的知州知府还不到20%:太宗时,任职一年以内的知州知府所占比例为32.4%,到徽宗时这一占比达到66.7%,宋朝的这一做法()

A.提高了地方办事效率B.保证了宋朝的吏治清明

C.削弱了世家大族势力D.妨碍了地方的有效治理

8.在朱熹看来,荆公(王安石)的市易法“便专措置理财,遍置回易库,以笼天下之利”与《周礼》泉府之职大相径庭,是对周公之制“只为天下之货有不售,则商旅滞留而不能行,故以官钱买之......初未尝以此求利息也”的误解。据此可知,朱熹批判王安石变法()

A.以谋求经济利益为目的B.未能弥合变法与守成的论争

C.违背了客观的市场规律D.付诸于实际运作中困难重重

9.宋元时期农业和手工业的革新发展对当时社会经济关系产生了深远影响。从社会关系结构变迁的视角看,其最重要的贡献()

A.海外贸易繁荣催生沿海商人群体壮大

B.租佃制普遍化推动农民人身依附关系减弱

C.手工业技术外传促进跨区域工匠流动

D.棉纺织业兴起形成自由雇佣劳动关系雏形

10.制度建设是巩固统治的重要手段之一。下列材料中描述的制度按照时间先后顺序排列正确的是()

①官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人。

②今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。

③户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差......居人之税,秋夏两征之。

④今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务。

A.①②③④B.③②④①C.②③①④D.④②③①

11.朱元璋当皇帝后,对二十多个儿孙封王建藩,其中九位藩王在北部戍边。并规定,如果朝廷有奸臣专权,藩王可以发兵声讨,甚至可以“清君侧”。这一做法()

A.严重削弱了明朝的中央集权B.力图维护朱家王朝的长治久安

C.消除了北方少数民族的威胁D.造成明朝内轻外重的军事布局

12.明穆宗时期,内阁首辅高拱“练习政体,负经济才,所建白皆可行”;神宗即位后,“拱以主上幼冲,惩中官(宦官)专政,条奏请诎司礼权,还之内阁”。这反映了当时()

①君权相权矛盾凸显②宦官专权现象严重

③内阁权力逐渐加强④中央决策体系完备

A.①②B.①③C.②③D.③④

13.自乾隆以后,外出佣工的人越来越多,农民“无田可耕则力佃人田,无资充佃则力佣自活”。这些农业顾工同雇主之间的关系比较松散,他们“同桌同吃,没有主仆名分。”这反映出了清代中后期()

A.商业繁荣提高了农民社会地位B.农业生产中出现资本主义萌芽

C.国家放松了对农民的人身控制D,严重的土地兼并激化阶级矛盾

14.清政府在统一新疆全境后,户部右侍郎于敏中赋诗称颂乾隆皇帝云:“觐光杨烈,继祖宗未经之宏规;轹古凌今,觐史册罕逢之盛世。“盛世”“全盛”等词汇经常在清朝臣民之口出现,并在乾隆时期的社会舆论中逐渐形成“盛世”意识。这反映出当时()

A.边疆问题得以彻底解决B.“天朝上国”观念广泛传播

C.统治者治国理念趋于停滞D.中国发展趋势落后于西方

15.19世纪70年代,英、日等国一方面以廉价棉纱倾销中国,另一方面从中国大量进口棉花,致使中国市场棉贵纱贱。到19世纪80年代,中国棉纱进口量与棉花出口量都大幅增加。纱进棉出的“纱花对流”现象加剧,这表明当时中国()

A.民族企业生产力迅速提高B.自给自足的自然经济解体

C.卷入国际分工和贸易格局D.传统家庭手工业日渐兴盛

16.《马关条约》换约前夕,英国某画报刊登了一幅漫画(如图),又附评论称:“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金......战争影响下的真正占领是对市场权力的占领,显然规模很大。”这些信息反映出()

A.日本发动战争是为了独占中国市场B.三国干涉还辽是因日本要价过高

C.条约增开口岸等要求符合西方利益D.资本输出成为列强侵华的新形式

二、材料分析题(52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料为管理广袤疆土,元朝在中原行政制度传统基础上逐渐形成行省制度。但除中书省直辖区外,行省只有10个。行省的划分采取了犬牙交错的方式,有意打破自然地理界限。行省权力集中,地方军、政、财权无所不统,这种情况很大程度上源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时有效地镇压反抗行动,也可以对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省长官及一些重要的职位,都是由蒙古、色目人担任的,“地方分权之弊,可由种族控制之利来弥补。”中央还在江南和陕西设立行御史台,对行省进行监察。在后来的历史发展中,元朝行省极少扮演体现地方独立性、代表地方利益的角色。

-摘编自张岂之主编《中国历史新编古代史》等

(1)据材料概括指出元朝行省制度的内容,并说明该制度创立的背景。

(2)据材料并结合所学知识,简析元朝行省制度的积极作用。

18.

【书信与时代记忆】

材料以下出自1882年《旧金山晚报》刊载的美国驻华海军武官薛斐尔给朋友的信:

“在中国政府的政治中心所在的这个城市消磨的六个月......使我......确信存在着对外国人的不可消弭的仇视;确信无论是出于同情或是感激而越过这堵仇恨之墙发出的任何呼求都是全然无效的。只有以武力为后盾的呼求或意见才能被倾听和理解。”

“欧洲只是在确保中国人无力打破从属地位的限度内和条件下才允许和鼓励'西方文明'在华发展的。它在鼓励中国自强的借口下向它出售枪炮和轮船,因为它知道中国人没有能力掌握这些武器,也知道一旦发生战事,这些武器就会轻而易举地成为第一支开来的欧洲军队的战利品。”

“他(李鸿章)对缔造了现代西方世界的治国之术和科学技术多少还算有些理解,他至少知道这些东西的价值。他购军舰,建要塞,试验鱼雷,用现代武器操练他的兵勇,忙得不亦乐乎。......但是他未能认识到妨碍他的陆海军抱负之实现的一个主要事实,即中国缺乏尚武精神。”

-摘编自卿文辉《提前奏响的挽歌:一个同时代美国外交官眼中的晚清洋务运动》结合所学知识,就材料的整体或部分观点,提出你的见解,并加以阐述。(见解明确,史论结合,表述成文。)

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一香港的水坑口街......这标志着中国半殖民地半封建社会的开始。那美丽的香港海湾被冠以维多利亚女王的名字,以纪念英国对一个古老文明的胜利。

-摘编自任学安主编《复兴之路(上)》

材料二下图为圆明园遗址。

(1)材料一中英国“对一个古老文明的胜利”指的是什么?英国人将“香港海湾被冠以维多利亚女王的名字”有何条约依据?

(2)材料二遗址能让你直接联想起中国历经哪次战争的惨痛遭遇?这场战争给中国社会造成怎样的影响?

20.文化的交流与传播会推动区域文化的发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一哪吒的形象和故事是中国文化的一个经典符号,他是人们心中勇敢、坚韧、忠孝精神的守护者和激励者。哪吒(Nalakuvara)之名最早见于汉译印传佛经《佛所行赞》,后经唐代壁画、元代杂剧及明代小说不断丰富故事情节而家喻户晓。近年来,哪吒的故事通过文学、戏剧、电影、动画等多种形式得到传承和发展,特别是电影《哪吒之魔童闹海》的成功进一步推动了哪吒形象的现代化和国际化,影响着世界对中国的认知和理解。

-摘编自人民网《<哪吒之魔童闹海>:古老神话,绘就文化新章》

材料二阿拔斯王朝(750~1258年)时期,阿拉伯人建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,在两河流域开凿运河,增加耕地,发展生产.....阿拉伯语成为“官话”和知识分子的语言,政府组织起大规模翻译活动,稿酬是用与译著重量相等的黄金支付。阿拉伯最具代表性的故事集《天方夜谭》中的很多故事来源于古埃及和西亚的民间传说,然后在世界广为流传,最终形成辉煌的阿拉伯文化。

-摘编自朱锡强《阿拉伯文化形成的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,以哪吒形象和故事的传承为例,说明中华文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳阿拉伯文化走向辉煌的原因。

2024-2025学年高二下学期第三次月考

历史参考答案

1.A

【解析】

1.根据题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代中国。结合所学知识可知,西方学界长期以“城市、金属、文字”作为文明起源的核心标准,这一标准源于对两河流域、古埃及等早期文明的研究,而近年来中国基于良渚等遗址提出的新标准,不仅突破了西方理论的局限性,更揭示了文明形成的多样性,所以中西方在文明起源标准上的差异,本质是不同文明发展路径的多元性在学术领域的映射,A项正确;近年来在中国的新标准中包括国家、阶级等,不仅仅是社会关系,排除B项;材料强调的是针对两种不同文明所得出的不同标准,而且中国提出的标准并非仅适用于农耕文明,排除C项;材料中强调的是两种标准的差异性,与中国文明起源是否早于西方文明无关,排除D项。故选A项。

2.A

【解析】

2.根据材料主题干的设问词可知本题是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋初期(中国)。题干中齐桓公以“尊王攘夷”为旗号对抗北方戎族和南方楚国,强调维护周王室权威与华夏文化认同,体现“华夷之辨”的强化;同时戎、楚等族与中原诸侯的频繁冲突客观上促进了军事、文化等领域的接触与交流,反映各族交往加强,A项正确;中原经济长足发展虽与齐国称霸有关,但材料未直接涉及经济内容,排除B 项;“百家争鸣”是战国时期的思想现象,与春秋初期时间不符,排除C项;各国变法争霸是战国时期的特征,如商鞅变法,而春秋初期诸侯争霸主要通过政治联盟而非变法,排除D项。故选A项。

3.C

【解析】

3.根据“汉武帝时,中朝官地位最尊者为大将军“汉兴,置大将军,位丞相上”“内秉国政,外则仗钺专征,其权远出宰相之右”可得出,汉武帝时期设置中朝,中朝的官员权力在丞相之上,这限制了相权,加强了皇权,C项正确;汉武帝时期并没有实行分封,且材料强调的是中央官制,排除A项;盐铁官营,增加税收是指经济方面,材料指的是中央官制,排除B项;材料中没有法的内容,汉代更没有依法治国,排除D 项。故选C项。

4.B

【解析】

4.据本题主题干的设问词可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝时期(中国)。据题干及结合所学可知,魏晋南北朝时期,南北政权长期对峙,南方政权依靠长江等水系作为天然屏障,发展水军以抵御北方政权的进攻。北方政权为了突破南方的防线,也不得不重视水军建设。所以水军的发展在一定程度上反映了南北政权长期对峙的局面,B项正确;水军的发展有利于加强对江南地区的控制和开发,而不是阻碍,排除A项;对于南方政权来说,水军是其重要的军事力量,水军的发展会增强南方政权的军事实力,而不是削弱,排除C项;游牧民族内迁主要是受到自身经济发展需求、气候变化以及中原政权动荡等多种因素的影响,水军的发展与游牧民族内迁进程没有直接的关联,排除D项。故选B项。

5.B

【解析】

5.据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料“佛教成为豪门世族统治人民的精神工具,而代表中小地主阶级利益的思想家从唯物主义观点展开了反对佛教唯心主义的斗争。“结合所学知识可知,魏晋和隋唐时期,不同阶级的代表针对佛教的不同态度,反映了思想领域的斗争是社会矛盾的反映,B项正确;阶级斗争不是推动思想进步的根本原因,社会生产力的发展才是根本原因,排除A项;中国古代官方统治思想在不同时期有所不同,并非一直是唯心主义思想占据统治地位,排除C项;唯物与唯心之争不一定推动社会思想发展,排除D项。故选B项。

6.A

【解析】

6.根据题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代中国。结合所学可知租调制指向民众征收租调,征派力役,国家对农民有严格的人身控制。租庸调制下农民可以纳绢或布代税,国家对农民的人身控制有一定减轻。两税法“按人丁和资产缴纳户税”,征税标准由以人丁为主逐渐转向以资产为主,进一步减轻农户对农民的人身控制,A项正确;两税法下每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役,简化了税收名目,排除B项;宋朝政府适当放松了对土地兼并的限制,出现了“贫无定势,田宅无定主”的现象,与材料时间不符,排除C项;材料体现的是赋税项目的变化,不能体现农民赋役负担减轻,排除D项。故选A项。

7.D

【解析】

7.本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:北宋(中国)。根据材料“大部分知州知府的任期在两年以内”、“任职一年以内的知州知府......达到66.7%”并结合所学知识可知,宋代知州知府任期普遍不长,虽然这是为了防止地方官与地方势力勾结形成割据势力,但官员的频繁调动不利于地方的有效治理,D项正确。官员任期短会降低办事效率,排除A项;宋朝官员任期短并不能保证吏治清明,排除B项;材料所述与世家大族并无直接关系,排除C项。故选D项。

8.A

【解析】

8.本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“只为天下之货有不售,则商旅滞留而不能行,故以官钱买之......初未尝以此求利息也”可知,周公设立泉府的初衷,并非是为了追求利息或盈利,而是因为当时市场上存在货物滞销的情况,导致商旅无法顺利流通。为了解决这个问题,官府用官钱买下这些滞销的货物,等后面有人想要购买时,官府再将这些货物卖给他们。这样做的目的是促进货物的流通、稳定经济秩序,而不是从中获取利息。而朱熹认为王安石的市易法对周公之制有所误解,错误地设置了理财机构,意图笼络天下的财富,大有唯利是图之嫌,A项正确;材料没有体现出“变法与守成”的斗争,排除B项;材料表明朱熹对王安石以敛财为目的而实行市易法进行批判,而非对其结果是否违背市场规律和运作过程困难进行批判,排除C和D项。故选A项。

9.B

【解析】

9.据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:宋元(中国)。根据材料可知,宋元时期农业和手工业的革新发展,促进了社会经济的极大发展,尤其是租佃制普遍化,使得人身依附关系逐渐松弛,符合题意要求,B项正确;海外贸易繁荣的确会促使沿海商人群体壮大,但不属于社会关系结构的重大变化,不符合材料主旨,排除A项;工匠跨区域流动不属于社会关系结构的重大变化,不符合材料主旨,排除C项;自由雇佣劳动关系属于明朝经济领域的新发展,不符合材料时间,排除D项。故选B 项。

10.C

【解析】

10.本题是组合选择题。时空是古代中国。本题要求按前述时间先后顺序排列。①“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”反映的是辽朝的南北面官制;②“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正”体现的是魏晋南北朝时期的九品中正制;③“户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差......居人之税,秋夏两征之”反映的是唐朝的两税法;④“今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务”反映的是明朝政治制度的变化。时间先后顺序是②③①④,C项正确;排除ABD项。故选C项。

11.B

【解析】

本题是多类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是目的题、影响题,时空是明朝时期。根据材料“对二十多个儿孙封王建藩,其中九位藩王在北部戍边”“如果朝廷有奸臣专权,藩王可以发兵声讨”可知,明朝建立后,朱元璋采取了封王建藩的政治举措,意在避免朝廷孤立,依靠宗亲力量,将功臣宿将的权力集于皇帝和皇室子弟手中。通过培植宗室势力,来巩固明王朝的长治久安,B项正确;材料并不是强调地方藩王对中央集权的威胁,不符合题意,排除A项;藩王戍边的做法并未完全消除北方少数民族的威胁,与史实不符,排除C项;明太祖在军事布局上采取重内轻外的原则,封藩制度有助于皇权加强对军队的控制,排除D项。故选B项。

12.C

【解析】

12.本题是组合选择题。时空是明朝中国。宰相制已经于明朝初年废除,①错误。明神宗即位后,高拱上奏反对宦官专政,提出应该抑制宦官机构司礼监的权力,从侧面反映宦官专权现象严重,②正确。明穆宗时期,内阁首辅高拱对国家事务的建议经常得到皇帝的采纳,反映内阁影响国家政务决策,权力逐渐加强,③正确。据材料可知明朝时期存在内阁和宦官专权,相互争斗的情况,反映中央决策体系存在某些问题,④错误。C项正确;排除A、B、D项。故选C项。

13.C

【解析】

13.根据题干设问词,可知本题是本质题,根据材料关键信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料“农业顾工同雇主之间的关系比较松散,他们“同桌同吃,没有主仆名分”可知,这种雇佣关系是松散的,表明农民对雇主的人身依附关系减弱,从侧面反映出国家对农民人身控制的放松,因为在封建时期国家对农民的控制是通过一系列的制度和社会关系实现的,这种雇佣关系的变化体现了整体人身控制的松弛,C 项正确;材料描述的是农业雇工与雇主的关系,未体现商业繁荣对农民社会地位的影响,排除A项;资本主义萌芽的重要特征是雇佣关系中出现“机户出资,机工出力”这种带有明显的以获取利润为目的的商品生产性质的雇佣关系,而题干中农业雇工与雇主关系松散,且主要是基于农业生产,并非以商品生产为主要目的,不符合资本主义萌芽的典型特征,排除B项;材料强调的是农业雇工和雇主之间相对松散的关系,并没有提及土地兼并以及由此引发的阶级矛盾,排除D项。故选C项。

14.C

【解析】

14.据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料“盛世”全盛等词汇经常在清朝臣民之口出现,并在乾隆时期的社会舆论中逐渐形成盛世'意识”结合所学知识可知,乾隆时期,清朝臣民中形成“盛世”意识,说明清政府统治者依靠传统治国政策并且取得一定的成就,但是面对许多清朝中期的社会新问题如人地矛盾与外国殖民扩张等,清政府统治者难以解决,由此可知,清政府统治者的“盛世”意识只是对于传统社会问题恰当处理的治国理念的体现,但是对于社会新问题确实难以为继,这体现统治者治国理念趋于停滞,C项正确;清朝时期边疆问题并未得到彻底解决,只是在一定程度上加强了对边疆地区的管理和控制,排除A项;“天朝上国”观念在清朝之前就已经存在并广泛传播,与题意无关,排除B项;材料没有将中国与西方的社会发展趋势进行对比,无法得出“中国发展趋势落后于西方”的结论,排除D项。故选C项。

15.C

【解析】

15.本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是19世纪70年代至80年代(中国和世界)。根据材料“19世纪70年代,英、日等国......致使中国市场棉贵纱贱。到19世纪80年代,中国棉纱进口量与棉花出口量都大幅增加。纱进棉出的“纱花对流”现象加剧”可知,19世纪七八十年年代,中国的棉花和棉纱的生产和销售明显受到列强主导的国际市场影响,这说明中国卷入国际分工和贸易格局,C项正确;民族企业生产力迅速提高说法不符合史实,当时中国民族企业刚刚起步不久,深受国际市场影响,排除A项;自给自足的自然经济并没有完全解体,排除B项;由于受到列强侵略和倾销商品的影响,传统家庭手工业逐渐破产,排除D项。故选C项。

16.C

【解析】

16.根据材料“《马关条约》换约前夕“英国某画报”“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金”“对市场权力的占领,显然规模很大”,再根据图片中“贸易的钥匙”等信息,结合所学可知,条约增开口岸等内容可以使中国更进一步沦为列强的商品销售市场、原料产地、资本输出场所,符合包括日本、英国等西方殖民国家的利益,C项正确;日本企图独占中国发生于一战期间,排除A项;《马关条约》割让辽东半岛给日本,威胁到了其他列强在中国的利益,所以三国干涉还辽,不是因为日本要价过高,排除B项;列强在中国开矿设厂、铺设铁路、政治贷款等行为体现了资本输出的要求,而材料缺乏这方面的信息,所以材料不能体现“资本输出”成为列强侵华的新形式,另外《马关条约》之前,列强侵华就是商品输出为主,资本输出为辅,所以严格来说资本输出也不是新形式,排除D项。故选C项。

17.【答案】

(1)内容:在地方设置10个行省;采取犬牙交错原则划分辖区;行省权力集中,拥有军政大权;北方少数民族担任主要官职;设专门机构进行监察。

背景:元朝疆域辽阔;中原王朝制度影响;地方民族矛盾尖锐;边疆地区贵族势力的存在。

(2)作用:提高了行政效率;加强了中央集权;巩固了多民族国家统一;是我国省制的开端/为明清地方行政区划奠定基础;促进了边疆地区政治、经济和文化的发展。(3点即可)

17.【解析】

(1)本题是特点题、背景题。时空是元朝中国。内容:根据材料“除中书省直辖区外,行省只有10个”可知,在地方设置10个行省;根据材料“行省的划分采取了犬牙交错的方式,有意打破自然地理界限”可知,采取犬牙交错原则划分辖区;根据材料“行省权力集中,地方军、政、财权无所不统”可知,行省权力集中,拥有军政大权;根据材料“行省长官及一些重要的职位,都是由蒙古、色目人担任的”可知,北方少数民族担任主要官职;根据材料“中央还在江南和陕西设立行御史台,对行省进行监察”可知,设专门机构进行监察。

背景:根据材料“为管理广袤疆土”可知,元朝疆域辽阔;根据材料“元朝在中原行政制度传统基础上逐渐形成行省制度”可知,中原王朝制度影响;根据材料“中央只有加重行省权力,才能够及时有效地镇压反抗行动,也可以对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制”可知,地方民族矛盾尖锐和边疆地区贵族势力的存在。

(2)本题是影响题。时空是元朝中国。积极作用:根据材料并结合所学可知,关于行省制度的积极作用可从提高行政效率、加强中央集权、巩固国家统一、地方行政制度创新及促进边疆发展等角度进行分析。

18.【答案】

见解:薛斐尔对晚清洋务运动的评价揭示了清政府在“自强”表象下的根本性困境,即缺乏制度变革和社会文化转型的支撑,导致其现代化努力徒具形式而难以成功。

阐述:鸦片战争后列强通过不平等条约,直接损害中国主权,激发民间排外情绪。传统华夷观念下,西方被视为“蛮夷”,其技术虽被借鉴,但文明优越感使清政府难以真正接纳西方制度。例如,洋务派提出“中体西用”,本质上仍维护旧秩序,导致改革流于表面。薛斐尔揭露了列强对华政策的虚伪性:欧洲向中国出售武器和军舰,表面支持自强,实则通过技术垄断确保中国依赖。列强允许中国“自强”的限度是不威胁其既得利益。如1884年中法战争后,法国虽战败仍通过条约获取越南宗主权,印证了“从属地位”的实质。薛斐尔批评李鸿章忽视“尚武精神”,实指清廷缺乏现代国家动员能力,李鸿章创办江南制造局、组建北洋水师,但军队管理仍沿用旧制。甲午战争中,丁汝昌指挥失误和士兵士气低落暴露了制度性缺陷。同时传统儒家重文轻武,科举制度排斥军事专业化;地方势力的割据性进一步削弱国家凝聚力。薛斐尔的观察揭示了洋务运动“裱糊匠”式的改革局限在于:洋务企业受官僚体制束缚,效率低下和未触动封建土地制度,无法为工业化提供资本积累。同时清政府拒绝政治改革,最终导致甲午战败,洋务成果付之东流。

综上所述,薛斐尔的信件尖锐指出,晚清的现代化尝试因制度僵化和社会文化滞后而失败。洋务运动的技术引进未能挽救清王朝,根源在于其拒绝彻底变革。只有通过制度重构和文化启蒙,中国才能真正突破“从属地位”,但这一过程直至20世纪才逐步实现。

原卷答案:

评分建议:薛斐尔的观点2分+我的见解2分+阐述6分+总结2分。

示例:薛斐尔认为西方对中国的武力侵略是中国人仇视外国人的结果。

我认为他的观点是错误的,西方对中国的武力侵略是满足其对外扩张的需求。19世纪中期,随着工业革命的开展,英、法、美等国社会生产力飞速增长,对市场和原料的需求越来越强烈,主要殖民主义国家争夺殖民地的斗争日趋激烈,把侵路矛头指向了中国。他们先后以虎门销烟和“亚罗号”事件等为借口,发动侵华战争,签订一系列不平等条约,获得了大量在华侵略特权,给中国人民带来了深重灾难,中国的独立、主权和领土完整等受到了严重侵犯,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。

综上所述,薛斐尔没有认识到列强武力侵略中国的根本原因,他的观点掩盖了列强侵华的本质。

其他见解:

见解1:薛斐尔认为,欧洲允许和鼓励西方文明在中国发展并不是为了让中国真正实现富强,我认为他一定程度上看到了列强允许和鼓励西方文明在中国发展的虚伪性。

见解2:薛斐尔认为,中国缺乏尚武精神阻碍了洋务运动的推进,我认为他的观点是片面的,阻碍洋务运动推进的因素是多方面的。见解3:薛斐尔认为,中国落后,要用西方文明来改造中国,我认为他的观点充满了傲慢和偏见,体现了西方优越论。

18.【解析】

本题是评论解说题。时空是近代欧洲。首先,根据材料中“确信存在着对外国人的不可消弭的仇视;确信无论是出于同情或是感激而越过这堵仇恨之墙发出的任何呼求都是全然无效的。只有以武力为后盾的呼求或意见才能被倾听和理解”、“欧洲只是在确保中国人无力打破从属地位的限度内和条件下才允许和鼓励西方文明”在华发展的。它在鼓励中国自强的借口下向它出售枪炮和轮船,因为它知道中国人没有能力掌握这些武器,也知道一旦发生战事,这些武器就会轻而易举地成为第一支开来的欧洲军队的战利品”和“但是他未能认识到妨碍他的陆海军抱负之实现的一个主要事实,即中国缺乏尚武精神”和结合所学知识鸦片战争后,中国部分知识分子认识到中国与西方的差距,开始学习西方先进的器物,达到富国强兵的目的,挽救清政府的统治,但是事实证明单纯学习西方的器物,无法挽救清政府的统治可提出见解:薛斐尔对晚清洋务运动的评价揭示了清政府在“自强”表象下的根本性困境,即缺乏制度变革和社会文化转型的支撑,导致其现代化努力徒具形式而难以成功。其次,结合所学可从鸦片战争后中西的文化冲突、列强的“有限扶持”、李鸿章的思想局限以及洋务运动失败的根本原因等角度进行阐述。如鸦片战争后列强通过不平等条约,直接损害中国主权,激发民间排外情绪。传统华夷观念下,西方被视为“蛮夷”,其技术虽被借鉴,但文明优越感使清政府难以真正接纳西方制度。例如,洋务派提出“中体西用”,本质上仍维护旧秩序,导致改革流于表面。薛斐尔揭露了列强对华政策的虚伪性:欧洲向中国出售武器和军舰,表面支持自强,实则通过技术垄断确保中国依赖。列强允许中国“自强”的限度是不威胁其既得利益。如1884年中法战争后,法国虽战败仍通过条约获取越南宗主权,印证了“从属地位”的实质。薛斐尔批评李鸿章忽视“尚武精神”,实指清廷缺乏现代国家动员能力,李鸿章创办江南制造局、组建北洋水师,但军队管理仍沿用旧制。甲午战争中,丁汝昌指挥失误和士兵士气低落暴露了制度性缺陷。同时传统儒家重文轻武,科举制度排斥军事专业化;地方势力的割据性进一步削弱国家凝聚力。薛斐尔的观察揭示了洋务运动“裱糊匠”式的改革局限在于:洋务企业受官僚体制束缚,效率低下和未触动封建土地制度,无法为工业化提供资本积累。同时清政府拒绝政治改革,最终导致甲午战败,洋务成果付之东流。最后进行总结概括,薛斐尔的信件尖锐指出,晚清的现代化尝试因制度僵化和社会文化滞后而失败。洋务运动的技术引进未能挽救清王朝,根源在于其拒绝彻底变革。只有通过制度重构和文化启蒙,中国才能真正突破“从属地位”,但这一过程直至20世纪才逐步实现。

19.【答案】

(1)指代:鸦片战争英国胜利。依据:《南京条约》割让香港岛给英国。

(2)战争:第二次鸦片战争。影响:进一步加深了中国半殖民地化程度。

19.【解析】

(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是近代(中国)。第一小问:根据材料“这标志着中国半殖民地半封建社会的开始。“可知,英国“对一个古老文明的胜利”指的是鸦片战争英国胜利。

第二小问:根据所学知识可知,1842年8月,清政府被迫签订《南京条约》,割香港岛给英国。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是近代(中国)。第一小问:材料二遗址是英法联军火烧圆明园后留下的遗址,看到后能够让人直接联想起中国历经第二次鸦片战争英法联军火烧圆明园的这一惨痛的遭遇。

第二小问:结合所学知识可知,第二次鸦片战争进一步加深了中国半殖民地化程度。

20.【答案】

(1)特点:哪吒之名最早见于汉译印传佛经,体现中华文化的包容性;哪吒是人们心中勇敢坚韧忠孝精神的守护者和激励者,体现中华文化的凝聚性;哪吒文化绵延不绝,传承至今,体现中华文化的连续性;电影推动了哪吒形象的国际化,体现中华文化的开放性。

(2)原因:地理位置优越(或地处欧亚非三洲交界处,交通便利),政治稳定,经济发展(或政教合一的集权体制,重视发展生产);统一的语言和意识形态;政府重视文化发展;阿拉伯人善于吸收融合东西方文化(或阿拉伯文化具有包容性);被征服区域深厚的文化底蕴。

20.【解析】

(1)本题是特点题。时空是古代和现代的中国。特点,据材料一“哪吒(Nalakuvara)之名最早见于汉译印传佛经《佛所行赞》"可得出,哪吒之名最早见于汉译印传佛经,体现中华文化的包容性;据材料一“哪吒的形象和故事是中国文化的一个经典符号,他是人们心中勇敢、坚韧、忠孝精神的守护者和激励者”可得出,哪吒是人们心中勇敢坚韧忠孝精神的守护者和激励者,体现中华文化的凝聚性;据材料一“后经唐代壁画、元代杂剧及明代小说不断丰富故事情节而家喻户晓”“近年来,哪吒的故事通过文学、戏剧、电影、动画等多种形式得到传承和发展”可得出,哪吒文化绵延不绝,传承至今,体现中华文化的连续性;“特别是电影《哪吒之魔童闹海》的成功进一步推动了哪吒形象的现代化和国际化,影响着世界对中国的认知和理解”可得出,电影推动了哪吒形象的国际化,体现中华文化的开放性。

(2)本题是背景题。时空是中古时期的西亚。原因,据材料二“阿拉伯人建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,在两河流域开凿运河,增加耕地,发展生产"可得出,地理位置优越(或地处欧亚非三洲交界处,交通便利),政治稳定,经济发展(或政教合一的集权体制,重视发展生产);据材料二“阿拉伯语成为“官话'和知识分子的语言”可得出,统一的语言和意识形态;据材料二“政府组织起大规模翻译活动,稿酬是用与译著重量相等的黄金支付"政府重视文化发展;据材料二“阿拉伯最具代表性的故事集《天方夜谭》中的很多故事来源于古埃及和西亚的民间传说”可得出,阿拉伯人善于吸收融合东西方文化(或阿拉伯文化具有包容性);被征服区域深厚的文化底蕴。

同课章节目录