湖北省新八校协作体2025届高三下学期5月壮行考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省新八校协作体2025届高三下学期5月壮行考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-22 10:18:20 | ||

图片预览

文档简介

2025年高三5月壮行考试

历史

本试卷共6页,19题。全卷满分100分。考试用时75分钟。

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把对应题目所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.安徽凌家滩遗址出土一件大型玉猪(如下图),是在玉料的自然形态基础上雕刻而成的野猪。玉猪身下是一座大型墓葬,随葬玉、石器300余件。据此推之,凌家滩玉猪

A.表明其王器加工处于领先水平

B.揭示了区域文明间的交流互动

C.可能具有财富象征或祭祀功能

D.展示了安前畜牧业的发展水平

2.西汉高在刘邦将都城命名为“长安”,城内宫城名为“长乐宫”“未央宫”,其陵墓名为“长陵”,国家建筑上也频频出现“千秋万岁”“长乐未央”等吉语。这体现出西汉时期

A.富贵追求成为普遍价值取向 B.长治久安是重要治国理念

C.乡土观念在民众中表现强烈 D.国家意识巩固大一统局面

3.汉代的郡在京师的办事处称为邸,郡县官员进京入住郡邸。南朝时期,部分官员利用邸运输和储存货物以假公济私牟利,导致南北政府竞相向邸店课税。唐代以后,邸店彻底失去特权地位,逐渐沦为一般商铺,邸店地位变化的主要原因是

A.商品经济的发展 B.士族特权的失去

C.中央集权的衰落 D.等级制度的瓦解

4.北宋仁宗康定元年(1040),欧阳修创作《正统论》。他在文中完全否定天命正闰、五德终始之说,以崇高仁义的政治道德水平和统一天下的实际历史功业作为正统标准,即“居天下之正,合天下于一,斯正统矣”。欧阳修的论述

A.反映了北宋统一的政治现实 B.标志着理学正统地位的确立

C.植根于“大一统”文化传统 D.体现了“华夷同风”的观念

5.明朝设闸坝官管理运河及江南地区的航运闸坝。明朝法律规定:紧急公务和达官权贵的船只路过闸坝有优先权;如果水深不足两米,闸坝官可以依律拒绝其通行,公务人员改走陆路;如果船只超载,违规夹带私货,违规闯闸坝,闸坝官有稽查的权力。这折射出,明朝时期

A.水利与经济关系很紧密 B.南北贸易联系加强

C.政府高度重视水利开发 D.经济重心逐渐南移

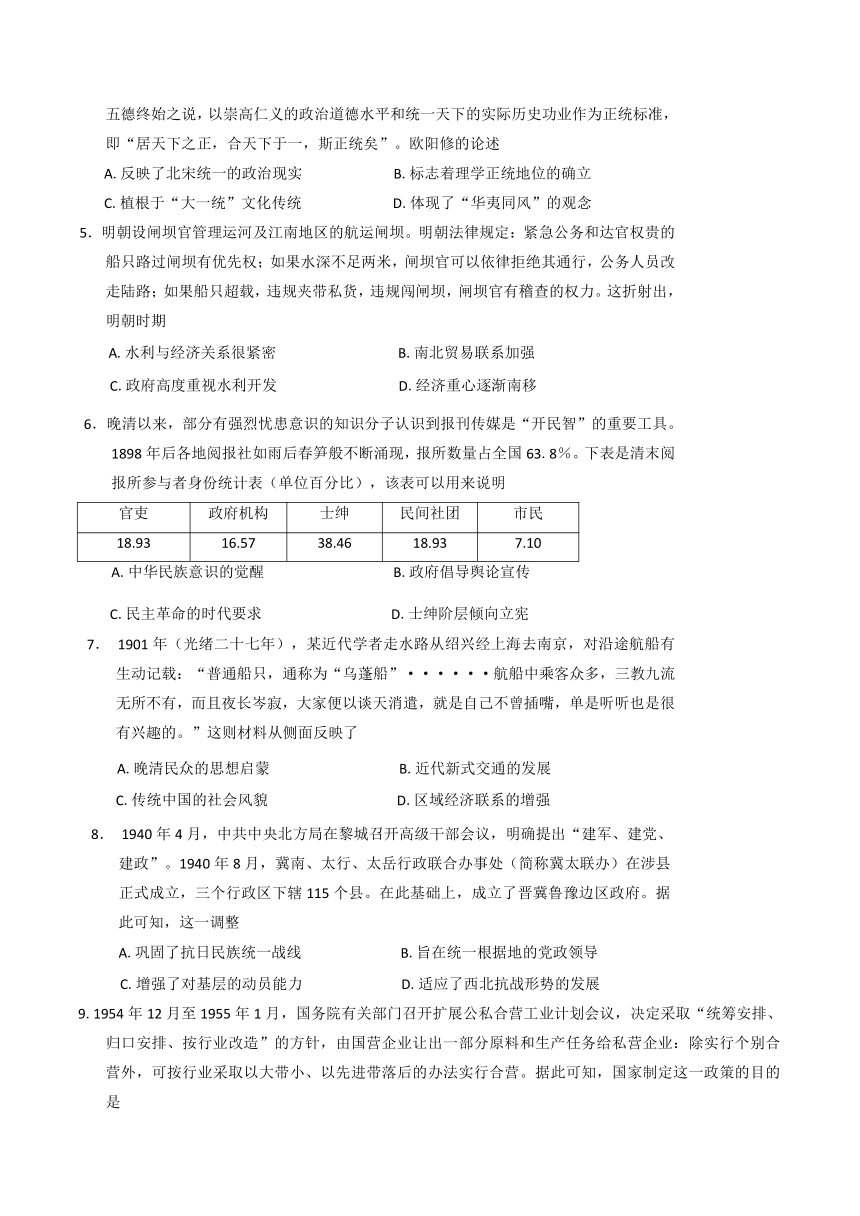

6.晚清以来,部分有强烈忧患意识的知识分子认识到报刊传媒是“开民智”的重要工具。1898年后各地阅报社如雨后春笋般不断涌现,报所数量占全国63.8%。下表是清末阅报所参与者身份统计表(单位百分比),该表可以用来说明

官吏 政府机构 士绅 民间社团 市民

18.93 16.57 38.46 18.93 7.10

A.中华民族意识的觉醒 B.政府倡导舆论宣传

C.民主革命的时代要求 D.士绅阶层倾向立宪

7. 1901年(光绪二十七年),某近代学者走水路从绍兴经上海去南京,对沿途航船有生动记载:“普通船只,通称为“乌蓬船”······航船中乘客众多,三教九流无所不有,而且夜长岑寂,大家便以谈天消遣,就是自己不曾插嘴,单是听听也是很有兴趣的。”这则材料从侧面反映了

A.晚清民众的思想启蒙 B.近代新式交通的发展

C.传统中国的社会风貌 D.区域经济联系的增强

8. 1940年4月,中共中央北方局在黎城召开高级干部会议,明确提出“建军、建党、建政”。1940年8月,冀南、太行、太岳行政联合办事处(简称冀太联办)在涉县正式成立,三个行政区下辖115个县。在此基础上,成立了晋冀鲁豫边区政府。据此可知,这一调整

A.巩固了抗日民族统一战线 B.旨在统一根据地的党政领导

C.增强了对基层的动员能力 D.适应了西北抗战形势的发展

9.1954年12月至1955年1月,国务院有关部门召开扩展公私合营工业计划会议,决定采取“统筹安排、归口安排、按行业改造”的方针,由国营企业让出一部分原料和生产任务给私营企业:除实行个别合营外,可按行业采取以大带小、以先进带落后的办法实行合营。据此可知,国家制定这一政策的目的是

A.促进国民经济的恢复 B.促进多种所有制经济发展

C.巩固新生的人民政权 D.加快改造私营工业的步伐

10.1978年1月《人民文学》第1期发表著名作家徐迟所写报告文学《哥德巴赫猜想》,讲述了中国科学院数学家陈景润在艰苦条件下坚持研究,攻克世界著名数学难题哥德巴赫猜想中“1+2”难题的故事。文章引起社会广泛关注,激发全国人民特别是年轻人对科学的热情。这一事件凸显的时代主题是

A.时代楷模引领价值重塑 B.民众对恢复高考的渴求

C.科技竞争激发爱国情怀 D.改革开放推动思想解放

11.埃及古王国时期国王专用的《金字塔铭文》,在中王国时期扩散到了贵族阶层;金字塔鼎盛期的古埃及,王室之外的人无权放置完整的墓室雕像,到了中王国时期,地方显贵的雕像也可以在神庙里供奉。据此推之,上述现象折射出古代埃及

A.文明交流的密切 B.建筑与雕塑技术的进步

C.社会经济的发展 D.中央与地方关系的变化

12.文艺复兴代表人物达·芬奇在笔记本中记录了他所设计的各种金属机械的操作流程。从今天的眼光看,他设计的器械都无法正常运转,但是他给学术界留下了“自然界的种种操作可用机械来阐明”的观念。达·芬奇的探索

A.标志着理性主义思想的萌发 B.奠定了近代物理学体系的基础

C.折射出人文学者的观念局限 D.反映了对近代科学的有益尝试

13.1872年,美国画家约翰·加斯特创作了油画《美国的进步》:一位戴着美国之星的女性,手中拉着不断延伸的电报线,背后是轰鸣的火车以及远方的汽船,白人农民正驱赶着耕牛进行劳作,她带领着开发西部的先遣队向西挺进。与此同时,印第安人和野牛群在她面前不断地退却。画作揭示的主题是

A.美国南北矛盾的不断激化 B.科技推动美国向西部的扩张

C.“西进运动”催生女权思想 D.工业革命改变美国经济结构

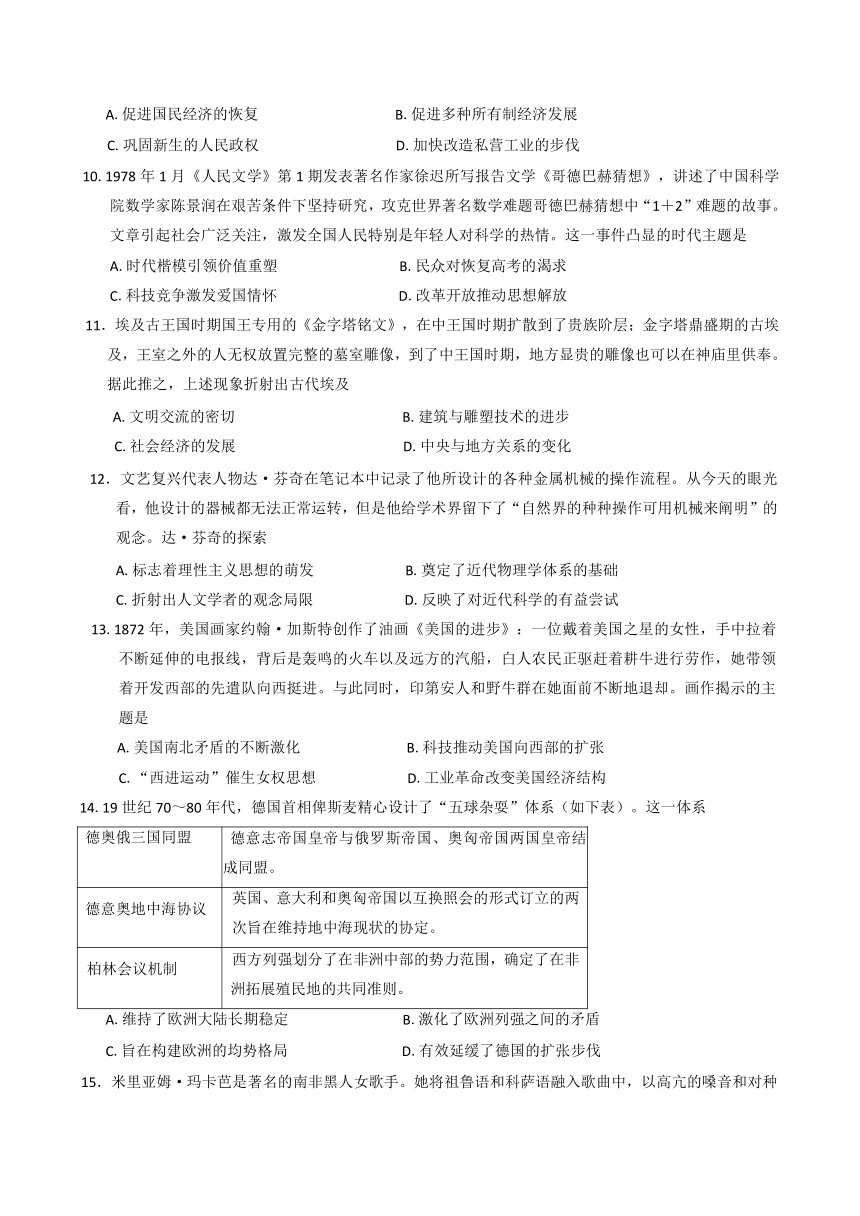

14.19世纪70~80年代,德国首相俾斯麦精心设计了“五球杂耍”体系(如下表)。这一体系

德奥俄三国同盟 德意志帝国皇帝与俄罗斯帝国、奥匈帝国两国皇帝结成同盟。

德意奥地中海协议 英国、意大利和奥匈帝国以互换照会的形式订立的两次旨在维持地中海现状的协定。

柏林会议机制 西方列强划分了在非洲中部的势力范围,确定了在非洲拓展殖民地的共同准则。

A.维持了欧洲大陆长期稳定 B.激化了欧洲列强之间的矛盾

C.旨在构建欧洲的均势格局 D.有效延缓了德国的扩张步伐

15.米里亚姆·玛卡芭是著名的南非黑人女歌手。她将祖鲁语和科萨语融入歌曲中,以高亢的嗓音和对种族隔离的抗议而闻名于世,被誉为“非洲妈妈”。她直言不讳地批评种族隔离制度和白人少数政府,成为南非传统文化的象征性人物。在此,玛卡芭的文化意义在于

A.促进非洲民权意识觉醒 B.带动非洲文化多元化发展

C.推动非洲一体化的进程 D.反抗西方的殖民主义霸权

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【货币国际化与海外贸易】(14分)

材料一

北宋初年,铜币的外流即已引起人们的注意,所谓“两蕃南海贸易,有去无还”。铜钱流于“两蕃”之一的契丹辽国地区的数量最为可观:“北界别无钱币,公私交易并使本朝铜钱,沿边禁钱条法虽极深重,而利之所在,势无由止。本朝每岁铸钱以百万计,而所在常患钱少。盖散入四夷,势当尔也”。针对这种外流,宋初即严令禁止,而设立了所谓的“铜禁”。也许是禁止不住,熙宁七年在大力铸造铜币的同时,废除了这项禁令,携带铜钱外出的仅征收商税。“钱乃中国宝货,今乃与四夷共用”,铜钱外流的现象延续到南宋也没有改变。

--摘编自漆侠主编《宋代经济史》

材料二

元朝版图辽阔,横贯欧亚,由于纸币本身轻便,携之可“北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表”。这使当时的欧洲人觉得不可思议。商旅货运,极称方便。纯纸币流通空前兴盛。由于中统钞的信誉昭著,它的流通领域并不仅限于国内,当时的印度、朝鲜、日本、安南等邻近国家,曾经羡慕地主动与元代纸钞建立了兑换比率关系,不少海外贸易发达的异邦,对于中统钞和本地货币均定有一定的比值,将其作为现金使用,畅通无阻,如高丽和东南亚的一些国家。甚至直到明代,中统钞还在东南亚许多地方流通。

--摘编自包玉瑞《略说元代纸币对于中国和世界的影响》

(1)根据材料一并结合所学,概述北宋时期铜钱外流的时代背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学,说明宋元时期货币国际化的影响。(6分)

17.【士绅与近代社会变迁】(14分)

材料

山西太原举人刘大鹏(1857-1942)所著《退想斋日记》,重点记述了1900年前后的社会面貌。兹摘录部分如下:

“近代吾乡风气大坏,视读书甚轻,视为商甚重。才华秀美之子弟,率皆出门为商,而读书者寥寥无几;甚且有既游庠序,竟弃儒而就商者。”“余见读书之士,往往羡慕商人,以为吾等读书,皆穷困无聊,不能得志以行其道,每至归咎读书。”

“当此之时,中国之人竟以洋务为先,士子学西学以求胜人。”“国家取士以通洋务、西学者为超特之科,而孔孟之学不闻郑重焉。”“近年来为学之人竟分两途,一曰守旧,一曰维新。守旧则违于时而为时人所恶,维新则合于时而为时人所喜,所以维新者日益多,守旧者日渐少也。”

“子之幼时,即有万里封侯之志,既冠而读兵书;及至中年,被困场屋,屡战屡殒,乃叹自己志大而才疏,不堪以肩大任。年垂四十,身虽登科,终无际会风云,不得已而舌耕度日。光绪季年,国家变法维新,吾道将就渐灭;迄宣统三年,革命党起,纷扰中华,国遂沦亡,予即无舌耕之地,困厄于乡已数年矣。”

--摘自罗志田著《权势转移:近代中国的思想与社会》

(1)根据材料并结合所学,概括晚清举人刘大鹏思想变动折射的时代变迁。(8分)

(2)根据材料并结合所学,对废科举前后刘大鹏的思想展开评述。(6分)

18.【战后德国对欧政策的演变】(15分)

材料一

自联邦德国建立以来,对欧洲一体化的追求就成为其国家利益的根本因素之一,对欧政策构成了联邦德国对外政策的基本支柱。1949年联邦议会就已经把融入统一的欧洲写入了德国基本法的前言中,并在基本法的第24条中规定了将部分国家主权转让给国际机构的可能性。1950年这一基本决议在大多数联邦议院成员的支持下得以顺利通过。联邦德国在新中国成立之初对欧洲一体化的追求,主要在于二战后联邦德国面临的特殊形势和在两极分化的国际格局下特殊的国家利益。二战结束,德国被四大战胜国分区管制,国家被分裂为两个意识形态、安全相悖的地区,在占领国的影响下相互之间处于敌对状态,国家主权受制于战胜国,如何改善这种形势和地位成为当时政府的重要任务,“鉴于德国被分区占领,鲁尔区的经济状况以及马歇尔计划等等,德国比任何时候都与其他国家紧密相连”。

材料二

德国重新统一后,德国政治家纷纷强调德国的外交安全政策将保持连续性,不会发生重大改变。“我们的国家利益要求我们要继续走欧洲的道路!”但1990年德国刚刚统一之际,德国领导人还使用“欧洲合众国”的基本术语,到了1992年,德国领导人明确表示不再使用这一提法。从1998年开始,新执政的德国社会民主党就明确指出,德国在欧盟中有着巨大的经济利益和政治利益,它不可能脱离欧盟自主发展;就地理位置、人口数量、经济实力和政治影响,德国都应在欧盟建设中发挥特殊作用,德国要成为欧洲的大脑和心脏。默克尔当选德国总理后,在其“施政声明”中提出“德国的外交政策与欧洲的外交政策”的提法,赋予德国的欧洲政策以独立特殊的地位,进而开启了“正常化”国家奉行以利益为导向的“正常化”外交的新阶段。

--以上材料摘自吴志成《战后德国欧洲政策的历史演变》

(1)根据材料并结合所学,分析战后初期德国外交政策的特点。(8分)

(2)根据材料,概括说明战后以来德国对欧洲外交政策的不变与变。(7分)

19.【现代化与人类文明】(12分)

材料

现代化指18世纪工业革命以来人类文明所发生的一种革命性变化。从18-21世纪,现代化过程大致可分为两个阶段:

阶段 内涵 特点

第一次现代化 从农业时代向工业时代、农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明的转变过程 工业化、城市化、福利化、民主化、理性化、社会流动、大众传播和普及初等教育等

第二次现代化 从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明的转变过程 知识化、信息化、网络化、全球化、个性化、多样化、绿色化、普及高等教育等。

根据材料并结合所学知识,选取某次现代化并围绕其影响,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

2025年高三五月壮行考试

高三历史试卷答案解析

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8

C B A C A A C B

9 10 11 12 13 14 15

D A D D B C A

1.【答案】C

【解析】根据材料可知,玉猪用料精贵且重量大并伴随着大量随葬品出品,可以判断该墓葬主人财富情况或玉猪的随葬功能,故选C;材料并不是强调玉器的加工水平和畜牧业的发展水平,而是聚焦玉猪的价值象征,排除A、D;材料只涉及安徽凌家滩遗址,未提及区域之间的交流,排除B。

2.【答案】B

【解析】根据材料可知,西汉时期皇帝命名都城、宫城、陵墓均带有“长”“安”等字样,表明了其长治久安的治国理念,故选B;A选项与材料无关,排除A;材料未涉及乡土观念,排除C;国家意识无法体现,排除D。

3.【答案】A

【解析】根据材料可知,邸店地位经历了从朝宿之舍到一般商铺的变化,使用者利用官方渠道与机构免费运送货物谋求利益,这是商品经济发展的表现,故选A;郡县官员不等同于士族,排除B;材料不涉及中央与地方的关系,排除C;D选项不符合史实,排除D。

4.【答案】C

【解析】根据材料可知,欧阳修将政治道德和国家统一的历史业绩作为正统的评价标准,这是由于“大一统”的文化传统,故选C;北宋未完成统一,不符合史实,排除A;程朱理学在南宋后期开始为统治阶级所接受和推崇,时间不符,排除B:材料与华夷同风无关,排除D。

5.【答案】A

【解析】根据材料可知,明朝在闸坝用于执行公务的管理上非常严格,这是为了尽量避免政治公务影响漕运这一重大的经济运输,表明水利与经济关系密切,故选A;B选项不是材料主旨,排除B;材料不涉及水利开发,排除C;经济中心南移在南宋时期已经完成,时间不符,排除D。

6.【答案】A

【解析】根据材料可知,晚清时期阅报参与群体多元且发展较快,可以用来说明中华民族意识的觉醒,故选A;B选项不是材料表达的重点。排除B;C选项与民主革命时间不符,排除C;材料无法体现士绅阶层的政治立场,排除D。

7.【答案】C

【解析】根据材料可知,晚清时期,内河航运依然以传统的乌篷船为主,并未发生实质性变化,故选C;材料无法反映思想的启蒙,排除A;乌篷船并非新式交通,排除B;材料未反映区域经济联系的增强,排除D。

8.【答案】B

【解析】根据材料可知,抗日战争期间,中共中央成立晋冀鲁豫边区政府,加强对下辖行政区的管理,是为了统一根据地的党政领导,故选B;材料提及的是中共中央的行政措施调整,与统一战线和基层动员无关,排除A、C;D选项不是材料主旨,排除D。

9.【答案】D

【解析】根据材料可知,一化三改期间,政府将国营企业的原料和生产任务拨给私营企业,实行公私合营,是为了加快对私营工业的社会主义改造,故选D;1952年底实现了国民经济的恢复,时间不符,排除A;多种所有制经济是在改革开放之后,时间不符,排除B;C选项是影响不是目的,排除C。

10.【答案】A

【解析】根据材料可知,陈景润引起了社会层面广泛关注,年轻人对科学充满热情和崇敬,这体现了时代楷模引领价值重塑,故选A;B选项与材料无关,排除B;材料谈及科技成果未涉及科技竞争,排除C;《哥德巴赫猜想》发表于1978年1月,时间不符,排除D。

11.【答案】D

【解析】根据材料可知,古代埃及《金字塔铭文》从国王专用到扩散到贵族阶层,神庙墓室雕像摆放人群从王室到地方显贵,这体现了中央与地方关系逐渐密切,故选D;材料不涉及文明交流和经济发展,排除A、C;B选项不是材料主旨,排除B。

12.【答案】D

【解析】本题考查文艺复兴运动。根据材料可知,达·芬奇对近代金属和机械的探索,反映了对近代科学的有益尝试,故选B;文艺复兴时期的核心是人文主义,并非理性主义,排除A;牛顿的学说奠定了近代物理学体系的基础,排除B;材料无法体现人文学者的观念局限。

13.【答案】B

【解析】根据材料可知,第二次工业革命时期,科技与生产相结合推动了生产力发展,使得美国“西进运动”进程加快,故选B;南北矛盾在1861年-1865年的南北战争中解决,排除A;材料与女权思想无关,排除C;材料无法体现经济结构的变化,排除D。

14.【答案】C

【解析】根据材料可知,俾斯麦的“五球杂耍”体系,体现了俾斯麦联合俄奥,拉拢英国,遏制法国,构建欧洲均势格局的战略意图;柏林会议中德国以非洲殖民妥协转移矛盾,巩固在欧洲的主导权,没有激化列强之间的矛盾。A、D不符合史实,19世纪末欧洲形成两大对立军事集团,诱发一战,柏林会议后列强加快侵略非洲的步伐。

15.【答案】A

【解析】根据材料可知,南非黑人玛卡芭借用歌曲对种族隔离发出抗议而被誉为“非洲妈妈”,体现了非洲人对于种族歧视政策的不满,促进非洲民权意识觉醒,故选A;B、C选项与材料无关,排除B、C;D选项与材料主旨不符,排除D。

二、非选择题

16.【答案】(1)宋代商品经济繁荣;边境贸易与海外贸易繁荣;民族政权和周边国家货币体系不完善,具有强烈的货币需求;北宋政府实行“铜禁”政策,但效果有限。(8分,任答4点即可)

(2)影响:积极:促进国际贸易,推动区域经济交流。(宋的铜钱和元朝纸币被周边国家广泛接受);货币国际化提升宋元王朝国际影响力;推动金融创新(发行纸币);消极:加剧国内货币短缺;加大外部市场风险(纸币贬值波及海外)(积极两点,消极1点,每点2分,共6分)

【解析】第(1)问,根据材料“两蕃南海贸易,有去无还”“北界别无钱币,公私交易并使本朝铜钱等”“宋初即严令禁止,而设立了所谓的铜禁”,并结合所学知识,从政治、经济、外部环境、民族关系等角度答题。

第(2)问,抓住材料“它的流通领域并不仅限于国内,当时的印度、朝鲜、日本、安南等邻近国家”“甚至直到明代,中统钞还在东南亚许多地方流通”等词句作答,言之有理即可。

17.(1)时代变迁:传统儒家的思想观念受到冲击;近代西学的广泛传播;传统重农抑商观念的淡化;知识分子反思科举制度的弊端;新旧思想观念的碰撞和并存;社会转型中旧知识分子面对困境。(8分,任答4点即可)

(2)评述:晚清时期,随着民族危机的加深,洋务运动、戊戌变法和清末新政的推行,旧知识分子刘大鹏的思想受到极大的冲击。他从科举前的胸怀“万里封侯之志”,到科举登第后的无奈(仍无机遇),从对时代变革的抵触(批评重商轻儒、西学盛行)到无奈接受现实,反映了社会转型中传统知识分子的困境。辛亥革命后,他陷入生计困境,思想保守使其无法融入新时代,成为旧制度消亡的典型牺牲者。刘大鹏的思想变迁是晚清社会转型的缩影,其个人经历反映了传统士人在近代化浪潮中的挣扎与无奈。(6分)

【解析】第(1)问,结合山西太原举人刘大鹏所处时代,根据材料“甚且有既游庠序,竟弃儒而就商者”得出传统儒家的思想观念受到冲击以及传统重农抑商观念的淡化;“中国之人竟以洋务为先,士子学西学以求胜人”得出近代西学的广泛传播;“国家取士以通洋务、西学者为超特之科,而孔孟之学不闻郑重焉”得出知识分子普遍反思科举制度的弊端;“近年来为学之人竟分两途,一曰守旧,一曰维新”得出新旧思想观念的碰撞和并存。

第(2)问,根据材料可知,对废科举前后刘大鹏的思想发生潜移默化的变化,从坚持传统的儒家理想到逐渐接受西方文化。结合废科举的背景2分,对思想变化过程2分,对其思想变化的评价两分。

18.【答案】(1)把融入欧洲作为国家外交政策的基础;受到美苏两极格局的影响和制约;在冷战中谋求实现独立自主的外交政策;以维护国家利益为出发点;经济复兴与政治安全紧密结合;主权让渡与多边合作相结合。(8分)

(2)不变:始终追求欧洲一体化;坚持和平发展;维护国家利益;坚持多边合作传统。(3分)变:战后初期,德国对欧政策的核心目标是恢复国家主权,实现国家统一;统一后,德国政策重心转向巩固经济优势,提升国际地位。统一前的德国注重发挥欧洲共同体的作用;统一后的德国强调要在欧共体和欧盟中发挥核心和领导作用。(4分)

【解析】第(1)问,根据材料“对欧洲一体化的追求就成为其国家利益的根本因素之一”“在于二战后联邦德国面临的特殊形势和在两极分化的国际格局下特殊的国家利益”“鉴于德国被分区占领,鲁尔区的经济状况以及马歇尔计划等等,德国比任何时候都与其他国家紧密相连”并结合所学知识,从历史传统、国际背景、外交政策、国家利益等角度答题。

第(2)问,抓住材料“德国政治家纷纷强调德国的外交安全政策将保持连续性”得出德国对欧洲外交政策始终追求欧洲一体化和坚持和平发展;“德国都应在欧盟建设中发挥特殊作用,德国要成为欧洲的大脑和心脏”等词句得出统一后的德国强调要在欧共体和欧盟中发挥核心和领导作用。

19.【示例】工业革命推动了人类社会的现代化进程。

两次工业革命极大地推动了人类社会政治民主化,经济工业化、思想理性化、社会生活城市化的过程。

工业革命经历了长时期的积累,在政治、经济、文化、科学等多种因素的合力推动下首先在英国发生,之后辐射到欧美主要资本主义国家。19世纪初,工业革命如火如荼地进行。1825年,蒸汽机车试行成功,标志着铁路时代的到来,为社会提供了更为便捷、廉价、便利的交通,使生产和市场之间的联系更加密切。第二次工业革命期间,电力成为新能源进入生产生活领域,世界进入“电气时代”。经过阶段式的持续发展,由技术变革、生产组织形式变革带来生产力的巨大增长,并引发社会经济结构、经济运行方式、阶级结构、政治局势、国家治理方式、社会生活等多个方面广泛而深刻的变化:同时西方工业国把资本主义生产方式通过殖民扩张扩展到世界,推动人类文明从农业文明向工业文明过渡,影响和改变了世界的面貌。

总之,两次工业革命下资本主义世界体系的形成,使得人类社会从农业文明向工业文明转变,影响了人类历史发展的进程。

【解析】根据材料“从农业时代向工业时代、农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明的转变过程”“从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明的转变过程”可知,人类社会经历的两次现代化:农业文明向工业文明转变和工业文明向知识文明转变。学生答题过程中可任选某次现代化拟定论题。论题2分。论题阐释2分,应为论述做铺垫。论述6分。结论2分,应有升华论点或论题的色彩。

10~12分 观点明确,史论结合紧密,材料充分,论证严谨,表述准确

7~9分 观点比较明确,史论结合比较紧密,材料比较充分,论证比较严谨,表述比较准确

4~6分 观点不够明确,史论结合不够紧密,材料不够充分,论证不够严谨,表述不够准确

0~3分 观点不明确,史论结合不紧密,材料不充分,论证不严谨,表述不准确

历史

本试卷共6页,19题。全卷满分100分。考试用时75分钟。

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把对应题目所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.安徽凌家滩遗址出土一件大型玉猪(如下图),是在玉料的自然形态基础上雕刻而成的野猪。玉猪身下是一座大型墓葬,随葬玉、石器300余件。据此推之,凌家滩玉猪

A.表明其王器加工处于领先水平

B.揭示了区域文明间的交流互动

C.可能具有财富象征或祭祀功能

D.展示了安前畜牧业的发展水平

2.西汉高在刘邦将都城命名为“长安”,城内宫城名为“长乐宫”“未央宫”,其陵墓名为“长陵”,国家建筑上也频频出现“千秋万岁”“长乐未央”等吉语。这体现出西汉时期

A.富贵追求成为普遍价值取向 B.长治久安是重要治国理念

C.乡土观念在民众中表现强烈 D.国家意识巩固大一统局面

3.汉代的郡在京师的办事处称为邸,郡县官员进京入住郡邸。南朝时期,部分官员利用邸运输和储存货物以假公济私牟利,导致南北政府竞相向邸店课税。唐代以后,邸店彻底失去特权地位,逐渐沦为一般商铺,邸店地位变化的主要原因是

A.商品经济的发展 B.士族特权的失去

C.中央集权的衰落 D.等级制度的瓦解

4.北宋仁宗康定元年(1040),欧阳修创作《正统论》。他在文中完全否定天命正闰、五德终始之说,以崇高仁义的政治道德水平和统一天下的实际历史功业作为正统标准,即“居天下之正,合天下于一,斯正统矣”。欧阳修的论述

A.反映了北宋统一的政治现实 B.标志着理学正统地位的确立

C.植根于“大一统”文化传统 D.体现了“华夷同风”的观念

5.明朝设闸坝官管理运河及江南地区的航运闸坝。明朝法律规定:紧急公务和达官权贵的船只路过闸坝有优先权;如果水深不足两米,闸坝官可以依律拒绝其通行,公务人员改走陆路;如果船只超载,违规夹带私货,违规闯闸坝,闸坝官有稽查的权力。这折射出,明朝时期

A.水利与经济关系很紧密 B.南北贸易联系加强

C.政府高度重视水利开发 D.经济重心逐渐南移

6.晚清以来,部分有强烈忧患意识的知识分子认识到报刊传媒是“开民智”的重要工具。1898年后各地阅报社如雨后春笋般不断涌现,报所数量占全国63.8%。下表是清末阅报所参与者身份统计表(单位百分比),该表可以用来说明

官吏 政府机构 士绅 民间社团 市民

18.93 16.57 38.46 18.93 7.10

A.中华民族意识的觉醒 B.政府倡导舆论宣传

C.民主革命的时代要求 D.士绅阶层倾向立宪

7. 1901年(光绪二十七年),某近代学者走水路从绍兴经上海去南京,对沿途航船有生动记载:“普通船只,通称为“乌蓬船”······航船中乘客众多,三教九流无所不有,而且夜长岑寂,大家便以谈天消遣,就是自己不曾插嘴,单是听听也是很有兴趣的。”这则材料从侧面反映了

A.晚清民众的思想启蒙 B.近代新式交通的发展

C.传统中国的社会风貌 D.区域经济联系的增强

8. 1940年4月,中共中央北方局在黎城召开高级干部会议,明确提出“建军、建党、建政”。1940年8月,冀南、太行、太岳行政联合办事处(简称冀太联办)在涉县正式成立,三个行政区下辖115个县。在此基础上,成立了晋冀鲁豫边区政府。据此可知,这一调整

A.巩固了抗日民族统一战线 B.旨在统一根据地的党政领导

C.增强了对基层的动员能力 D.适应了西北抗战形势的发展

9.1954年12月至1955年1月,国务院有关部门召开扩展公私合营工业计划会议,决定采取“统筹安排、归口安排、按行业改造”的方针,由国营企业让出一部分原料和生产任务给私营企业:除实行个别合营外,可按行业采取以大带小、以先进带落后的办法实行合营。据此可知,国家制定这一政策的目的是

A.促进国民经济的恢复 B.促进多种所有制经济发展

C.巩固新生的人民政权 D.加快改造私营工业的步伐

10.1978年1月《人民文学》第1期发表著名作家徐迟所写报告文学《哥德巴赫猜想》,讲述了中国科学院数学家陈景润在艰苦条件下坚持研究,攻克世界著名数学难题哥德巴赫猜想中“1+2”难题的故事。文章引起社会广泛关注,激发全国人民特别是年轻人对科学的热情。这一事件凸显的时代主题是

A.时代楷模引领价值重塑 B.民众对恢复高考的渴求

C.科技竞争激发爱国情怀 D.改革开放推动思想解放

11.埃及古王国时期国王专用的《金字塔铭文》,在中王国时期扩散到了贵族阶层;金字塔鼎盛期的古埃及,王室之外的人无权放置完整的墓室雕像,到了中王国时期,地方显贵的雕像也可以在神庙里供奉。据此推之,上述现象折射出古代埃及

A.文明交流的密切 B.建筑与雕塑技术的进步

C.社会经济的发展 D.中央与地方关系的变化

12.文艺复兴代表人物达·芬奇在笔记本中记录了他所设计的各种金属机械的操作流程。从今天的眼光看,他设计的器械都无法正常运转,但是他给学术界留下了“自然界的种种操作可用机械来阐明”的观念。达·芬奇的探索

A.标志着理性主义思想的萌发 B.奠定了近代物理学体系的基础

C.折射出人文学者的观念局限 D.反映了对近代科学的有益尝试

13.1872年,美国画家约翰·加斯特创作了油画《美国的进步》:一位戴着美国之星的女性,手中拉着不断延伸的电报线,背后是轰鸣的火车以及远方的汽船,白人农民正驱赶着耕牛进行劳作,她带领着开发西部的先遣队向西挺进。与此同时,印第安人和野牛群在她面前不断地退却。画作揭示的主题是

A.美国南北矛盾的不断激化 B.科技推动美国向西部的扩张

C.“西进运动”催生女权思想 D.工业革命改变美国经济结构

14.19世纪70~80年代,德国首相俾斯麦精心设计了“五球杂耍”体系(如下表)。这一体系

德奥俄三国同盟 德意志帝国皇帝与俄罗斯帝国、奥匈帝国两国皇帝结成同盟。

德意奥地中海协议 英国、意大利和奥匈帝国以互换照会的形式订立的两次旨在维持地中海现状的协定。

柏林会议机制 西方列强划分了在非洲中部的势力范围,确定了在非洲拓展殖民地的共同准则。

A.维持了欧洲大陆长期稳定 B.激化了欧洲列强之间的矛盾

C.旨在构建欧洲的均势格局 D.有效延缓了德国的扩张步伐

15.米里亚姆·玛卡芭是著名的南非黑人女歌手。她将祖鲁语和科萨语融入歌曲中,以高亢的嗓音和对种族隔离的抗议而闻名于世,被誉为“非洲妈妈”。她直言不讳地批评种族隔离制度和白人少数政府,成为南非传统文化的象征性人物。在此,玛卡芭的文化意义在于

A.促进非洲民权意识觉醒 B.带动非洲文化多元化发展

C.推动非洲一体化的进程 D.反抗西方的殖民主义霸权

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【货币国际化与海外贸易】(14分)

材料一

北宋初年,铜币的外流即已引起人们的注意,所谓“两蕃南海贸易,有去无还”。铜钱流于“两蕃”之一的契丹辽国地区的数量最为可观:“北界别无钱币,公私交易并使本朝铜钱,沿边禁钱条法虽极深重,而利之所在,势无由止。本朝每岁铸钱以百万计,而所在常患钱少。盖散入四夷,势当尔也”。针对这种外流,宋初即严令禁止,而设立了所谓的“铜禁”。也许是禁止不住,熙宁七年在大力铸造铜币的同时,废除了这项禁令,携带铜钱外出的仅征收商税。“钱乃中国宝货,今乃与四夷共用”,铜钱外流的现象延续到南宋也没有改变。

--摘编自漆侠主编《宋代经济史》

材料二

元朝版图辽阔,横贯欧亚,由于纸币本身轻便,携之可“北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表”。这使当时的欧洲人觉得不可思议。商旅货运,极称方便。纯纸币流通空前兴盛。由于中统钞的信誉昭著,它的流通领域并不仅限于国内,当时的印度、朝鲜、日本、安南等邻近国家,曾经羡慕地主动与元代纸钞建立了兑换比率关系,不少海外贸易发达的异邦,对于中统钞和本地货币均定有一定的比值,将其作为现金使用,畅通无阻,如高丽和东南亚的一些国家。甚至直到明代,中统钞还在东南亚许多地方流通。

--摘编自包玉瑞《略说元代纸币对于中国和世界的影响》

(1)根据材料一并结合所学,概述北宋时期铜钱外流的时代背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学,说明宋元时期货币国际化的影响。(6分)

17.【士绅与近代社会变迁】(14分)

材料

山西太原举人刘大鹏(1857-1942)所著《退想斋日记》,重点记述了1900年前后的社会面貌。兹摘录部分如下:

“近代吾乡风气大坏,视读书甚轻,视为商甚重。才华秀美之子弟,率皆出门为商,而读书者寥寥无几;甚且有既游庠序,竟弃儒而就商者。”“余见读书之士,往往羡慕商人,以为吾等读书,皆穷困无聊,不能得志以行其道,每至归咎读书。”

“当此之时,中国之人竟以洋务为先,士子学西学以求胜人。”“国家取士以通洋务、西学者为超特之科,而孔孟之学不闻郑重焉。”“近年来为学之人竟分两途,一曰守旧,一曰维新。守旧则违于时而为时人所恶,维新则合于时而为时人所喜,所以维新者日益多,守旧者日渐少也。”

“子之幼时,即有万里封侯之志,既冠而读兵书;及至中年,被困场屋,屡战屡殒,乃叹自己志大而才疏,不堪以肩大任。年垂四十,身虽登科,终无际会风云,不得已而舌耕度日。光绪季年,国家变法维新,吾道将就渐灭;迄宣统三年,革命党起,纷扰中华,国遂沦亡,予即无舌耕之地,困厄于乡已数年矣。”

--摘自罗志田著《权势转移:近代中国的思想与社会》

(1)根据材料并结合所学,概括晚清举人刘大鹏思想变动折射的时代变迁。(8分)

(2)根据材料并结合所学,对废科举前后刘大鹏的思想展开评述。(6分)

18.【战后德国对欧政策的演变】(15分)

材料一

自联邦德国建立以来,对欧洲一体化的追求就成为其国家利益的根本因素之一,对欧政策构成了联邦德国对外政策的基本支柱。1949年联邦议会就已经把融入统一的欧洲写入了德国基本法的前言中,并在基本法的第24条中规定了将部分国家主权转让给国际机构的可能性。1950年这一基本决议在大多数联邦议院成员的支持下得以顺利通过。联邦德国在新中国成立之初对欧洲一体化的追求,主要在于二战后联邦德国面临的特殊形势和在两极分化的国际格局下特殊的国家利益。二战结束,德国被四大战胜国分区管制,国家被分裂为两个意识形态、安全相悖的地区,在占领国的影响下相互之间处于敌对状态,国家主权受制于战胜国,如何改善这种形势和地位成为当时政府的重要任务,“鉴于德国被分区占领,鲁尔区的经济状况以及马歇尔计划等等,德国比任何时候都与其他国家紧密相连”。

材料二

德国重新统一后,德国政治家纷纷强调德国的外交安全政策将保持连续性,不会发生重大改变。“我们的国家利益要求我们要继续走欧洲的道路!”但1990年德国刚刚统一之际,德国领导人还使用“欧洲合众国”的基本术语,到了1992年,德国领导人明确表示不再使用这一提法。从1998年开始,新执政的德国社会民主党就明确指出,德国在欧盟中有着巨大的经济利益和政治利益,它不可能脱离欧盟自主发展;就地理位置、人口数量、经济实力和政治影响,德国都应在欧盟建设中发挥特殊作用,德国要成为欧洲的大脑和心脏。默克尔当选德国总理后,在其“施政声明”中提出“德国的外交政策与欧洲的外交政策”的提法,赋予德国的欧洲政策以独立特殊的地位,进而开启了“正常化”国家奉行以利益为导向的“正常化”外交的新阶段。

--以上材料摘自吴志成《战后德国欧洲政策的历史演变》

(1)根据材料并结合所学,分析战后初期德国外交政策的特点。(8分)

(2)根据材料,概括说明战后以来德国对欧洲外交政策的不变与变。(7分)

19.【现代化与人类文明】(12分)

材料

现代化指18世纪工业革命以来人类文明所发生的一种革命性变化。从18-21世纪,现代化过程大致可分为两个阶段:

阶段 内涵 特点

第一次现代化 从农业时代向工业时代、农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明的转变过程 工业化、城市化、福利化、民主化、理性化、社会流动、大众传播和普及初等教育等

第二次现代化 从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明的转变过程 知识化、信息化、网络化、全球化、个性化、多样化、绿色化、普及高等教育等。

根据材料并结合所学知识,选取某次现代化并围绕其影响,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

2025年高三五月壮行考试

高三历史试卷答案解析

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8

C B A C A A C B

9 10 11 12 13 14 15

D A D D B C A

1.【答案】C

【解析】根据材料可知,玉猪用料精贵且重量大并伴随着大量随葬品出品,可以判断该墓葬主人财富情况或玉猪的随葬功能,故选C;材料并不是强调玉器的加工水平和畜牧业的发展水平,而是聚焦玉猪的价值象征,排除A、D;材料只涉及安徽凌家滩遗址,未提及区域之间的交流,排除B。

2.【答案】B

【解析】根据材料可知,西汉时期皇帝命名都城、宫城、陵墓均带有“长”“安”等字样,表明了其长治久安的治国理念,故选B;A选项与材料无关,排除A;材料未涉及乡土观念,排除C;国家意识无法体现,排除D。

3.【答案】A

【解析】根据材料可知,邸店地位经历了从朝宿之舍到一般商铺的变化,使用者利用官方渠道与机构免费运送货物谋求利益,这是商品经济发展的表现,故选A;郡县官员不等同于士族,排除B;材料不涉及中央与地方的关系,排除C;D选项不符合史实,排除D。

4.【答案】C

【解析】根据材料可知,欧阳修将政治道德和国家统一的历史业绩作为正统的评价标准,这是由于“大一统”的文化传统,故选C;北宋未完成统一,不符合史实,排除A;程朱理学在南宋后期开始为统治阶级所接受和推崇,时间不符,排除B:材料与华夷同风无关,排除D。

5.【答案】A

【解析】根据材料可知,明朝在闸坝用于执行公务的管理上非常严格,这是为了尽量避免政治公务影响漕运这一重大的经济运输,表明水利与经济关系密切,故选A;B选项不是材料主旨,排除B;材料不涉及水利开发,排除C;经济中心南移在南宋时期已经完成,时间不符,排除D。

6.【答案】A

【解析】根据材料可知,晚清时期阅报参与群体多元且发展较快,可以用来说明中华民族意识的觉醒,故选A;B选项不是材料表达的重点。排除B;C选项与民主革命时间不符,排除C;材料无法体现士绅阶层的政治立场,排除D。

7.【答案】C

【解析】根据材料可知,晚清时期,内河航运依然以传统的乌篷船为主,并未发生实质性变化,故选C;材料无法反映思想的启蒙,排除A;乌篷船并非新式交通,排除B;材料未反映区域经济联系的增强,排除D。

8.【答案】B

【解析】根据材料可知,抗日战争期间,中共中央成立晋冀鲁豫边区政府,加强对下辖行政区的管理,是为了统一根据地的党政领导,故选B;材料提及的是中共中央的行政措施调整,与统一战线和基层动员无关,排除A、C;D选项不是材料主旨,排除D。

9.【答案】D

【解析】根据材料可知,一化三改期间,政府将国营企业的原料和生产任务拨给私营企业,实行公私合营,是为了加快对私营工业的社会主义改造,故选D;1952年底实现了国民经济的恢复,时间不符,排除A;多种所有制经济是在改革开放之后,时间不符,排除B;C选项是影响不是目的,排除C。

10.【答案】A

【解析】根据材料可知,陈景润引起了社会层面广泛关注,年轻人对科学充满热情和崇敬,这体现了时代楷模引领价值重塑,故选A;B选项与材料无关,排除B;材料谈及科技成果未涉及科技竞争,排除C;《哥德巴赫猜想》发表于1978年1月,时间不符,排除D。

11.【答案】D

【解析】根据材料可知,古代埃及《金字塔铭文》从国王专用到扩散到贵族阶层,神庙墓室雕像摆放人群从王室到地方显贵,这体现了中央与地方关系逐渐密切,故选D;材料不涉及文明交流和经济发展,排除A、C;B选项不是材料主旨,排除B。

12.【答案】D

【解析】本题考查文艺复兴运动。根据材料可知,达·芬奇对近代金属和机械的探索,反映了对近代科学的有益尝试,故选B;文艺复兴时期的核心是人文主义,并非理性主义,排除A;牛顿的学说奠定了近代物理学体系的基础,排除B;材料无法体现人文学者的观念局限。

13.【答案】B

【解析】根据材料可知,第二次工业革命时期,科技与生产相结合推动了生产力发展,使得美国“西进运动”进程加快,故选B;南北矛盾在1861年-1865年的南北战争中解决,排除A;材料与女权思想无关,排除C;材料无法体现经济结构的变化,排除D。

14.【答案】C

【解析】根据材料可知,俾斯麦的“五球杂耍”体系,体现了俾斯麦联合俄奥,拉拢英国,遏制法国,构建欧洲均势格局的战略意图;柏林会议中德国以非洲殖民妥协转移矛盾,巩固在欧洲的主导权,没有激化列强之间的矛盾。A、D不符合史实,19世纪末欧洲形成两大对立军事集团,诱发一战,柏林会议后列强加快侵略非洲的步伐。

15.【答案】A

【解析】根据材料可知,南非黑人玛卡芭借用歌曲对种族隔离发出抗议而被誉为“非洲妈妈”,体现了非洲人对于种族歧视政策的不满,促进非洲民权意识觉醒,故选A;B、C选项与材料无关,排除B、C;D选项与材料主旨不符,排除D。

二、非选择题

16.【答案】(1)宋代商品经济繁荣;边境贸易与海外贸易繁荣;民族政权和周边国家货币体系不完善,具有强烈的货币需求;北宋政府实行“铜禁”政策,但效果有限。(8分,任答4点即可)

(2)影响:积极:促进国际贸易,推动区域经济交流。(宋的铜钱和元朝纸币被周边国家广泛接受);货币国际化提升宋元王朝国际影响力;推动金融创新(发行纸币);消极:加剧国内货币短缺;加大外部市场风险(纸币贬值波及海外)(积极两点,消极1点,每点2分,共6分)

【解析】第(1)问,根据材料“两蕃南海贸易,有去无还”“北界别无钱币,公私交易并使本朝铜钱等”“宋初即严令禁止,而设立了所谓的铜禁”,并结合所学知识,从政治、经济、外部环境、民族关系等角度答题。

第(2)问,抓住材料“它的流通领域并不仅限于国内,当时的印度、朝鲜、日本、安南等邻近国家”“甚至直到明代,中统钞还在东南亚许多地方流通”等词句作答,言之有理即可。

17.(1)时代变迁:传统儒家的思想观念受到冲击;近代西学的广泛传播;传统重农抑商观念的淡化;知识分子反思科举制度的弊端;新旧思想观念的碰撞和并存;社会转型中旧知识分子面对困境。(8分,任答4点即可)

(2)评述:晚清时期,随着民族危机的加深,洋务运动、戊戌变法和清末新政的推行,旧知识分子刘大鹏的思想受到极大的冲击。他从科举前的胸怀“万里封侯之志”,到科举登第后的无奈(仍无机遇),从对时代变革的抵触(批评重商轻儒、西学盛行)到无奈接受现实,反映了社会转型中传统知识分子的困境。辛亥革命后,他陷入生计困境,思想保守使其无法融入新时代,成为旧制度消亡的典型牺牲者。刘大鹏的思想变迁是晚清社会转型的缩影,其个人经历反映了传统士人在近代化浪潮中的挣扎与无奈。(6分)

【解析】第(1)问,结合山西太原举人刘大鹏所处时代,根据材料“甚且有既游庠序,竟弃儒而就商者”得出传统儒家的思想观念受到冲击以及传统重农抑商观念的淡化;“中国之人竟以洋务为先,士子学西学以求胜人”得出近代西学的广泛传播;“国家取士以通洋务、西学者为超特之科,而孔孟之学不闻郑重焉”得出知识分子普遍反思科举制度的弊端;“近年来为学之人竟分两途,一曰守旧,一曰维新”得出新旧思想观念的碰撞和并存。

第(2)问,根据材料可知,对废科举前后刘大鹏的思想发生潜移默化的变化,从坚持传统的儒家理想到逐渐接受西方文化。结合废科举的背景2分,对思想变化过程2分,对其思想变化的评价两分。

18.【答案】(1)把融入欧洲作为国家外交政策的基础;受到美苏两极格局的影响和制约;在冷战中谋求实现独立自主的外交政策;以维护国家利益为出发点;经济复兴与政治安全紧密结合;主权让渡与多边合作相结合。(8分)

(2)不变:始终追求欧洲一体化;坚持和平发展;维护国家利益;坚持多边合作传统。(3分)变:战后初期,德国对欧政策的核心目标是恢复国家主权,实现国家统一;统一后,德国政策重心转向巩固经济优势,提升国际地位。统一前的德国注重发挥欧洲共同体的作用;统一后的德国强调要在欧共体和欧盟中发挥核心和领导作用。(4分)

【解析】第(1)问,根据材料“对欧洲一体化的追求就成为其国家利益的根本因素之一”“在于二战后联邦德国面临的特殊形势和在两极分化的国际格局下特殊的国家利益”“鉴于德国被分区占领,鲁尔区的经济状况以及马歇尔计划等等,德国比任何时候都与其他国家紧密相连”并结合所学知识,从历史传统、国际背景、外交政策、国家利益等角度答题。

第(2)问,抓住材料“德国政治家纷纷强调德国的外交安全政策将保持连续性”得出德国对欧洲外交政策始终追求欧洲一体化和坚持和平发展;“德国都应在欧盟建设中发挥特殊作用,德国要成为欧洲的大脑和心脏”等词句得出统一后的德国强调要在欧共体和欧盟中发挥核心和领导作用。

19.【示例】工业革命推动了人类社会的现代化进程。

两次工业革命极大地推动了人类社会政治民主化,经济工业化、思想理性化、社会生活城市化的过程。

工业革命经历了长时期的积累,在政治、经济、文化、科学等多种因素的合力推动下首先在英国发生,之后辐射到欧美主要资本主义国家。19世纪初,工业革命如火如荼地进行。1825年,蒸汽机车试行成功,标志着铁路时代的到来,为社会提供了更为便捷、廉价、便利的交通,使生产和市场之间的联系更加密切。第二次工业革命期间,电力成为新能源进入生产生活领域,世界进入“电气时代”。经过阶段式的持续发展,由技术变革、生产组织形式变革带来生产力的巨大增长,并引发社会经济结构、经济运行方式、阶级结构、政治局势、国家治理方式、社会生活等多个方面广泛而深刻的变化:同时西方工业国把资本主义生产方式通过殖民扩张扩展到世界,推动人类文明从农业文明向工业文明过渡,影响和改变了世界的面貌。

总之,两次工业革命下资本主义世界体系的形成,使得人类社会从农业文明向工业文明转变,影响了人类历史发展的进程。

【解析】根据材料“从农业时代向工业时代、农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明的转变过程”“从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明的转变过程”可知,人类社会经历的两次现代化:农业文明向工业文明转变和工业文明向知识文明转变。学生答题过程中可任选某次现代化拟定论题。论题2分。论题阐释2分,应为论述做铺垫。论述6分。结论2分,应有升华论点或论题的色彩。

10~12分 观点明确,史论结合紧密,材料充分,论证严谨,表述准确

7~9分 观点比较明确,史论结合比较紧密,材料比较充分,论证比较严谨,表述比较准确

4~6分 观点不够明确,史论结合不够紧密,材料不够充分,论证不够严谨,表述不够准确

0~3分 观点不明确,史论结合不紧密,材料不充分,论证不严谨,表述不准确

同课章节目录