四川省眉山市仁寿县2024-2025学年七年级下学期4月期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省眉山市仁寿县2024-2025学年七年级下学期4月期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 144.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-22 21:49:35 | ||

图片预览

文档简介

历史试题

满分50分

一、选择题:本大题共14小题,每小题2分,共28分。在备选答案中只有一项是符合题目要求的,请按答题卡的要求作答。

1.安徽淮北市滩溪县百善镇柳孜村进行过一次游大运河进址考古挖掘,发现了一处石质的码头,一段运河河床,八艘唐代沉船和几十吨瓷器的残件,其中罕见的瓷器珍品有1200件,被确定为唐朝时期全国各大瓷器窑口的遗物。据此判断,下列说法在材料中没有体现的是( )

A.考古发现对研究历史文化有着重要意义 B. 大运河在唐朝继续发挥着它的重要功能C.大运河的开凿促进了北方各民族的交融 D. 唐朝的制瓷业较为发达,瓷器产量极大

2.《资治通鉴》记载:“贞观年间,太宗同意征用18岁以下男子服兵役。文件到门下省,魏征坚持认为不可,没有签署,前后来回多达四次,太宗发怒,当面责备魏征。魏征以征税失信为例,劝说太宗减少赋税和兵役……太宗说,我的过错很大,于是收回成命。”材料反映了唐太宗( )

A. 没有实权 B. 穷兵黩武 C. 虚心纳谏 D. 专断独行

3.文学创作来源于社会生活。唐诗作为一个时代的主要文学表达形式,能从不同侧面反映出唐朝的社会风尚。下列诗句中反映唐朝盛世经济繁荣的是( )

A. 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。(杜甫)

B. 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊)

C. 小头鞋履窄衣裳,青黛点眉眉细长。(白居易)

D. 历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。(李商隐)

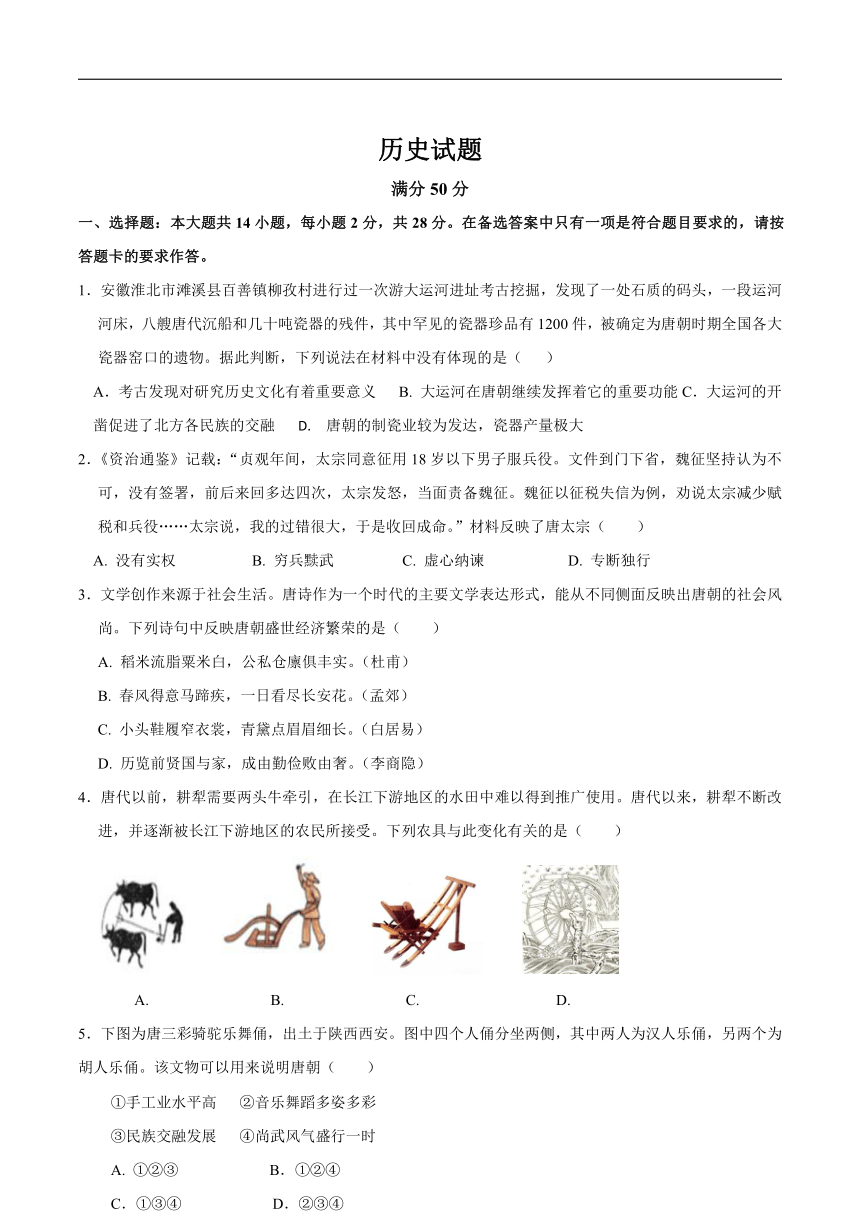

4.唐代以前,耕犁需要两头牛牵引,在长江下游地区的水田中难以得到推广使用。唐代以来,耕犁不断改进,并逐渐被长江下游地区的农民所接受。下列农具与此变化有关的是( )

B. C. D.

(

①手工业水平高 ②音乐舞蹈多姿多彩

③民族交融发展 ④尚武风气盛行一时

①②③

B.

①②④

C.

①③④

D.

②③④

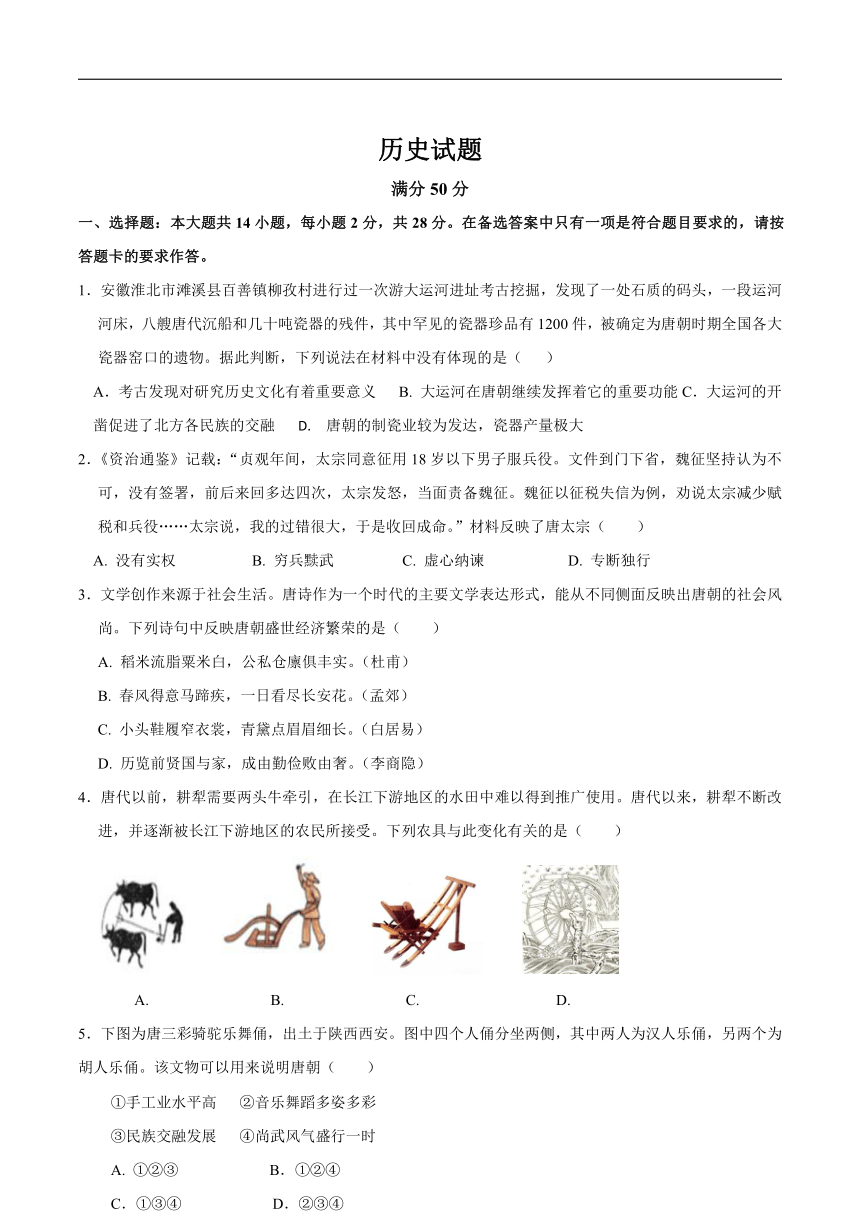

)5.下图为唐三彩骑驼乐舞俑,出土于陕西西安。图中四个人俑分坐两侧,其中两人为汉人乐俑,另两个为胡人乐俑。该文物可以用来说明唐朝( )

唐朝设立的羁縻州府(由当地少数民族首领充任刺史或都督,并允许世袭其职、有财政上的自主权)见于记载的有856个,其数量远超历代,它们主要统辖于单于、安北、安西、北庭、安东、安南六大都护府。唐朝羁縻州府的设立( )

A. 加强了中央集权 B. 扩大了中央政府的管辖范围

C. 推动了民族融合 D. 创新了边疆地区的管理模式

7.“天宝年间,边镇兵力达50万。而安禄山一人更兼任平卢、范阳、河东三镇节度使。这三地之间地域相连,兵力又于诸镇最强,拥兵20万,实力强大。相反,中央兵力则不满8万。”材料反映了唐玄宗统治后期( )

A.社会矛盾日益尖锐 B.形成外重内轻的局面

C.励精图治重用贤能 D.民族交融进一步发展

8.五代十国时期,北方继续保持了后唐时就形成的基本完整局面,而南方的九个政权在经过兼并后也变成了五个。这种状况( )

A. 反映了统一的必然趋势 B. 造成了南方的战乱频繁

C. 使北方经济能稳定发展 D. 断绝了各地的经济联系

9.探寻历史事件的逻辑关系,是我们学习历史的重要方法。下面是某同学围绕中国古代史整理的笔记,其中逻辑关系错误的是( )

选项 历史史实 历史解释

A 鉴真东渡 为中日文化交流做出了卓越贡献

B 安史之乱 使唐朝国势由盛转衰

C 王安石变法 实现了宋朝富国强兵

D 澶渊之盟 辽宋之间长期保持和平局面

美国历史学家墨菲在《亚洲史》一书中提到:(宋)得到选拔的官员中,有三分之一或更多来自平民家庭,“如此高的社会地位升迁比例,对于对于任何前代甚至近代社会来讲,都是惊人的。”出现这一现象的原因是( )

A. 宋代选拔官吏的办法发生变化 B. 宋代科举考试的题目难度降低

C. 宋代大幅度增加科举取士名额 D. 全国范围营造浓厚的读书风气

11.右图为鸡冠壶,辽代特有的陶瓷器型,亦称“马镫壶”“皮囊壶”。是利用中原陶瓷技术模仿契丹族皮囊容器的样式而烧制的陶或瓷壶。这反映了宋辽时期( )

A.农业生产的发展 B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾的缓和 D.民族文化的交融

12.北宋元祐四年,苏辙出使辽,发现苏氏兄弟的文集在辽广为传诵。辽人对于苏辙的到来非常欣喜,不断打听苏轼的情况,于是有了苏辙的名句“谁将家集过幽都,逢见胡人问大苏”。由此可以推断( )

A.党项族人普遍仰慕中原文化 B.宋夏议和带来宋夏长期和平

C.辽国境内多元文化共同发展 D.辽国全盘继承中原典章制度

13.当今社会广为流传岳飞后背刺的字是“精忠报国”,但《宋史·岳飞传》载:“初命何铸鞫(审问)之,飞裂裳以背示铸,有‘尽忠报国’四大字,深入肤里。”这表明( )

A.史书是了解历史的唯一依据 B.民间流传的说法更可信

C.文字史料都能真实反映历史 D.史料实证需要严谨态度

14.据统计,北宋和辽之间战争持续40余年,而和平持续了100多年;北宋和西夏之间大规模战争不过10年,和平也持续了100多年;南宋和金之间打了大约14年的仗,和平持续了近100年。这表明两宋时期( )

A.汉族政权间混战不断 B.国家统一是历史主流

C.和平依然是时代主题 D.王朝并立且政权对峙

二、非选择题:本大题共3小题,第15题8分,第16题14分,共22分。请按要求在答题卡上作答。

15.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一 如果没有唐初以来百余年间社会生产力的发展和社会财富的积累,唐玄宗是无法成为盛世之君的。他深知“治民必先治吏”的道理,罢免了大量的中宗时期通过特殊关系委任的官员。还屡次下诏限制土地买卖,大力发展生产。他的杰出之处还在于不固执己见,不墨守成规,善于从实际情况出发,作出正确的选择。

——摘编自阎守诚《唐玄宗与开元盛世》

材料二 唐朝时期往来于丝绸之路的人们不再仅仅是商人和士兵,还有为寻求信仰理念和文化交流的使者、学者、僧侣等人员。每年都有大批外国客人来前往长安。当时有300多个国家和地区与唐朝友好交往,中国大量先进的技术通过各种方式传播到其他国家,并接纳相当数量的遣唐使及留学生,让他们学习中国文化。同时,佛教、景教各自迎来了在中国广泛传播的机会,中外交流达到鼎盛。

——摘编自胡柏翠《兴盛的唐朝旅游活动及其历史影响》

(1)根据材料一,指出唐玄宗统治前期的盛世名称,(1分)并概括其出现的原因。(2分)

(2)据材料二,指出唐朝时期对外交往的重要通道,(1分)并概括唐朝对外交往的特点。(2分)

(3)综合上述材料,概括唐朝的时代特征。(2分)

16.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝末年和五代十国时期,藩镇割据,各地节度使拥兵自重,武将权力膨胀……“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四”,武将发动兵变,改朝换代频繁,战乱不断,民生凋敝。文人地位低,甚至出现“天子,兵强马壮者当为之”的说法。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料二 宋朝建立后,吸取前代的历史教训,宋太祖为了维护自身的统治,采取设置文官分权以及完善科举制度等措施防止武将专权,注重提高文人的社会地位……“崇文抑武”治国方针的实施,促进了文化的发展,有利于政权的稳固和社会的安定,拓宽了社会人士上升流动的渠道,但也使不熟悉军务的文官势力日益强大。……在边疆战事中,军队战斗力下降,导致北宋在与其他政权的纷争中屡次失败。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料三 中国古代治国方法的调整往往与时代背景密切相关。从唐末五代到北宋治国政策的变化,看似矛盾的政策背后,实则是统治者为巩固政权、维护社会稳定的主动选择……这些策略既塑造了不同时代的特色,也带来了新的问题。

——朱瑞熙《中国政治制度通史》

(1)根据材料一,概括唐末和五代十国时期的社会风气,(2分)分析这种风气带来的消极影响。(2分)

根据材料二,指出宋太祖的治国方针,(2分)结合所学列举一例在这一方针下采取的具体举措,(2分)并归纳这一方针产生的影响。(4分)

(3)根据材料三并结合所学,谈谈你对中国古代统治者改变治国方法认识。(2分)

27届七年级下期期中定时练习

历史答案

1-5 CCABA 6-10 BBACC 11-14 DCDC

15.(1)开元盛世;原因:唐初社会生产力的发展(社会财富的积累);整顿吏治;采取了有利于经济发展的政策;个人的优秀品质(答对两点即可)

(2)丝绸之路;特点:人员构成多元;交往频繁;交往的国家多;交流的人数多、范围广;对外交往具有双向性。(答对两点即可)

(3)特征:繁荣与开放。(1点1分)

16.(1)尚武轻文;

消极影响:导致藩镇割据、战乱频繁、政权更替不断,社会动荡;经济衰退;文人地位低下。(2分,任答两点即可)

(2)崇文抑武;

措施:任用文臣管理军务;派文臣担任地方长官、设通判分知州权力(举一例2分)

影响:加强中央集权,稳定政权;促进了文化发展;削弱军队战斗力,导致对外战争失利,形成“积贫积弱”局面。(4分,任答两点即可)

(3)治国方法的改变是统治者基于前朝教训和现实需求的主动选择;政策的实施具有两面性,既解决旧问题,也可能引发新矛盾;政策调整的根本目的是维护统治,适应时代变化。(2分,任答一点,言之有理即可)

满分50分

一、选择题:本大题共14小题,每小题2分,共28分。在备选答案中只有一项是符合题目要求的,请按答题卡的要求作答。

1.安徽淮北市滩溪县百善镇柳孜村进行过一次游大运河进址考古挖掘,发现了一处石质的码头,一段运河河床,八艘唐代沉船和几十吨瓷器的残件,其中罕见的瓷器珍品有1200件,被确定为唐朝时期全国各大瓷器窑口的遗物。据此判断,下列说法在材料中没有体现的是( )

A.考古发现对研究历史文化有着重要意义 B. 大运河在唐朝继续发挥着它的重要功能C.大运河的开凿促进了北方各民族的交融 D. 唐朝的制瓷业较为发达,瓷器产量极大

2.《资治通鉴》记载:“贞观年间,太宗同意征用18岁以下男子服兵役。文件到门下省,魏征坚持认为不可,没有签署,前后来回多达四次,太宗发怒,当面责备魏征。魏征以征税失信为例,劝说太宗减少赋税和兵役……太宗说,我的过错很大,于是收回成命。”材料反映了唐太宗( )

A. 没有实权 B. 穷兵黩武 C. 虚心纳谏 D. 专断独行

3.文学创作来源于社会生活。唐诗作为一个时代的主要文学表达形式,能从不同侧面反映出唐朝的社会风尚。下列诗句中反映唐朝盛世经济繁荣的是( )

A. 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。(杜甫)

B. 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊)

C. 小头鞋履窄衣裳,青黛点眉眉细长。(白居易)

D. 历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。(李商隐)

4.唐代以前,耕犁需要两头牛牵引,在长江下游地区的水田中难以得到推广使用。唐代以来,耕犁不断改进,并逐渐被长江下游地区的农民所接受。下列农具与此变化有关的是( )

B. C. D.

(

①手工业水平高 ②音乐舞蹈多姿多彩

③民族交融发展 ④尚武风气盛行一时

①②③

B.

①②④

C.

①③④

D.

②③④

)5.下图为唐三彩骑驼乐舞俑,出土于陕西西安。图中四个人俑分坐两侧,其中两人为汉人乐俑,另两个为胡人乐俑。该文物可以用来说明唐朝( )

唐朝设立的羁縻州府(由当地少数民族首领充任刺史或都督,并允许世袭其职、有财政上的自主权)见于记载的有856个,其数量远超历代,它们主要统辖于单于、安北、安西、北庭、安东、安南六大都护府。唐朝羁縻州府的设立( )

A. 加强了中央集权 B. 扩大了中央政府的管辖范围

C. 推动了民族融合 D. 创新了边疆地区的管理模式

7.“天宝年间,边镇兵力达50万。而安禄山一人更兼任平卢、范阳、河东三镇节度使。这三地之间地域相连,兵力又于诸镇最强,拥兵20万,实力强大。相反,中央兵力则不满8万。”材料反映了唐玄宗统治后期( )

A.社会矛盾日益尖锐 B.形成外重内轻的局面

C.励精图治重用贤能 D.民族交融进一步发展

8.五代十国时期,北方继续保持了后唐时就形成的基本完整局面,而南方的九个政权在经过兼并后也变成了五个。这种状况( )

A. 反映了统一的必然趋势 B. 造成了南方的战乱频繁

C. 使北方经济能稳定发展 D. 断绝了各地的经济联系

9.探寻历史事件的逻辑关系,是我们学习历史的重要方法。下面是某同学围绕中国古代史整理的笔记,其中逻辑关系错误的是( )

选项 历史史实 历史解释

A 鉴真东渡 为中日文化交流做出了卓越贡献

B 安史之乱 使唐朝国势由盛转衰

C 王安石变法 实现了宋朝富国强兵

D 澶渊之盟 辽宋之间长期保持和平局面

美国历史学家墨菲在《亚洲史》一书中提到:(宋)得到选拔的官员中,有三分之一或更多来自平民家庭,“如此高的社会地位升迁比例,对于对于任何前代甚至近代社会来讲,都是惊人的。”出现这一现象的原因是( )

A. 宋代选拔官吏的办法发生变化 B. 宋代科举考试的题目难度降低

C. 宋代大幅度增加科举取士名额 D. 全国范围营造浓厚的读书风气

11.右图为鸡冠壶,辽代特有的陶瓷器型,亦称“马镫壶”“皮囊壶”。是利用中原陶瓷技术模仿契丹族皮囊容器的样式而烧制的陶或瓷壶。这反映了宋辽时期( )

A.农业生产的发展 B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾的缓和 D.民族文化的交融

12.北宋元祐四年,苏辙出使辽,发现苏氏兄弟的文集在辽广为传诵。辽人对于苏辙的到来非常欣喜,不断打听苏轼的情况,于是有了苏辙的名句“谁将家集过幽都,逢见胡人问大苏”。由此可以推断( )

A.党项族人普遍仰慕中原文化 B.宋夏议和带来宋夏长期和平

C.辽国境内多元文化共同发展 D.辽国全盘继承中原典章制度

13.当今社会广为流传岳飞后背刺的字是“精忠报国”,但《宋史·岳飞传》载:“初命何铸鞫(审问)之,飞裂裳以背示铸,有‘尽忠报国’四大字,深入肤里。”这表明( )

A.史书是了解历史的唯一依据 B.民间流传的说法更可信

C.文字史料都能真实反映历史 D.史料实证需要严谨态度

14.据统计,北宋和辽之间战争持续40余年,而和平持续了100多年;北宋和西夏之间大规模战争不过10年,和平也持续了100多年;南宋和金之间打了大约14年的仗,和平持续了近100年。这表明两宋时期( )

A.汉族政权间混战不断 B.国家统一是历史主流

C.和平依然是时代主题 D.王朝并立且政权对峙

二、非选择题:本大题共3小题,第15题8分,第16题14分,共22分。请按要求在答题卡上作答。

15.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一 如果没有唐初以来百余年间社会生产力的发展和社会财富的积累,唐玄宗是无法成为盛世之君的。他深知“治民必先治吏”的道理,罢免了大量的中宗时期通过特殊关系委任的官员。还屡次下诏限制土地买卖,大力发展生产。他的杰出之处还在于不固执己见,不墨守成规,善于从实际情况出发,作出正确的选择。

——摘编自阎守诚《唐玄宗与开元盛世》

材料二 唐朝时期往来于丝绸之路的人们不再仅仅是商人和士兵,还有为寻求信仰理念和文化交流的使者、学者、僧侣等人员。每年都有大批外国客人来前往长安。当时有300多个国家和地区与唐朝友好交往,中国大量先进的技术通过各种方式传播到其他国家,并接纳相当数量的遣唐使及留学生,让他们学习中国文化。同时,佛教、景教各自迎来了在中国广泛传播的机会,中外交流达到鼎盛。

——摘编自胡柏翠《兴盛的唐朝旅游活动及其历史影响》

(1)根据材料一,指出唐玄宗统治前期的盛世名称,(1分)并概括其出现的原因。(2分)

(2)据材料二,指出唐朝时期对外交往的重要通道,(1分)并概括唐朝对外交往的特点。(2分)

(3)综合上述材料,概括唐朝的时代特征。(2分)

16.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝末年和五代十国时期,藩镇割据,各地节度使拥兵自重,武将权力膨胀……“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四”,武将发动兵变,改朝换代频繁,战乱不断,民生凋敝。文人地位低,甚至出现“天子,兵强马壮者当为之”的说法。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料二 宋朝建立后,吸取前代的历史教训,宋太祖为了维护自身的统治,采取设置文官分权以及完善科举制度等措施防止武将专权,注重提高文人的社会地位……“崇文抑武”治国方针的实施,促进了文化的发展,有利于政权的稳固和社会的安定,拓宽了社会人士上升流动的渠道,但也使不熟悉军务的文官势力日益强大。……在边疆战事中,军队战斗力下降,导致北宋在与其他政权的纷争中屡次失败。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料三 中国古代治国方法的调整往往与时代背景密切相关。从唐末五代到北宋治国政策的变化,看似矛盾的政策背后,实则是统治者为巩固政权、维护社会稳定的主动选择……这些策略既塑造了不同时代的特色,也带来了新的问题。

——朱瑞熙《中国政治制度通史》

(1)根据材料一,概括唐末和五代十国时期的社会风气,(2分)分析这种风气带来的消极影响。(2分)

根据材料二,指出宋太祖的治国方针,(2分)结合所学列举一例在这一方针下采取的具体举措,(2分)并归纳这一方针产生的影响。(4分)

(3)根据材料三并结合所学,谈谈你对中国古代统治者改变治国方法认识。(2分)

27届七年级下期期中定时练习

历史答案

1-5 CCABA 6-10 BBACC 11-14 DCDC

15.(1)开元盛世;原因:唐初社会生产力的发展(社会财富的积累);整顿吏治;采取了有利于经济发展的政策;个人的优秀品质(答对两点即可)

(2)丝绸之路;特点:人员构成多元;交往频繁;交往的国家多;交流的人数多、范围广;对外交往具有双向性。(答对两点即可)

(3)特征:繁荣与开放。(1点1分)

16.(1)尚武轻文;

消极影响:导致藩镇割据、战乱频繁、政权更替不断,社会动荡;经济衰退;文人地位低下。(2分,任答两点即可)

(2)崇文抑武;

措施:任用文臣管理军务;派文臣担任地方长官、设通判分知州权力(举一例2分)

影响:加强中央集权,稳定政权;促进了文化发展;削弱军队战斗力,导致对外战争失利,形成“积贫积弱”局面。(4分,任答两点即可)

(3)治国方法的改变是统治者基于前朝教训和现实需求的主动选择;政策的实施具有两面性,既解决旧问题,也可能引发新矛盾;政策调整的根本目的是维护统治,适应时代变化。(2分,任答一点,言之有理即可)

同课章节目录