人教版中考物理复习第十三章内能课件(51页ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版中考物理复习第十三章内能课件(51页ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-26 07:32:21 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

教材梳理

第十三章 内 能

1. 知道常见的物质是由分子、原子构成的,原子是由原子核和电子构成的,了解物质世界的大致尺度。

2. 了解原子的核式结构模型。了解人类探索微观世界、宇宙的大致历程,关注人类探索微观世界、宇宙的新进展。

3. 了解分子热运动的主要特点,知道分子动理论的基本观点。

4. 了解内能和热量。

5. 通过实验,了解比热容。能运用比热容说明简单的自然现象。

课程标准

考点梳理

粒子和宇宙

1. 微观粒子:常见的物质是由极其微小的粒子——__________、__________构成的。原子是由__________(带正电)和__________(带负电)构成的。原子核是由带正电的__________和不带电的__________构成的。

2. 微观粒子的尺度:分子>__________>__________>质子和中子>电子>夸克。

分子

原子

原子核

核外电子

质子

中子

原子

原子核

3. 宇宙的尺度:总星系>__________>__________>地月系>地球>月球。

4. 探索历程:1897年,英国科学家汤姆生通过阴极射线发现了__________。1911年,__________基于α射线轰击金箔的实验,提出了他的原子核式结构模型。波兰天文学家哥白尼通过长期的观察和研究,提出了“__________”。1687年,伟大的英国科学家__________发现了万有引力定律。

银河系

太阳系

电子

卢瑟福

日心说

牛顿

1. 扩散现象:不同物质互相接触时,彼此进入对方的现象叫做__________。扩散现象说明了分子在不停息地做________________,同时还说明了分子间存在__________。

2. 分子热运动:由于分子的无规则运动跟__________有关,所以这种运动也叫做分子的热运动。温度越__________,分子热运动越剧烈。

扩散

分子热运动

无规则运动

间隙

温度

高

3. 分子动理论的初步知识:①常见的物质是由大量的__________、__________构成的;②分子间是有__________的;③分子在不停息地做________________;④分子间存在相互作用的__________和__________。

分子

原子

间隙

无规则运动

引力

斥力

内能

1. 定义:在物理学中,把物体内所有的_______________与_______________的总和叫做内能。

2. 单位:焦耳(J)。

注意:内能和机械能是两种不同形式的能量。内能描述的对象是组成物质的微观分子,机械能描述的对象是宏观的物体,故不能把分子动能与分子势能理解为物体的动能和势能。

分子动能

分子势能

3. 影响因素:物体的__________、__________、状态等。一般来说,物体的温度越高,表明分子的无规则运动越剧烈,物体的内能越__________。

4. 特点:一切物体在任何情况下都具有内能。

温度

质量

多

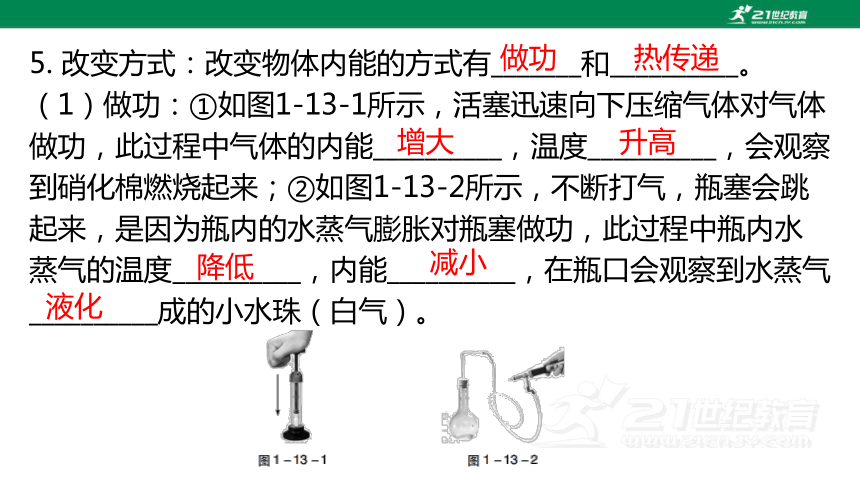

5. 改变方式:改变物体内能的方式有_______和__________。

(1)做功:①如图1-13-1所示,活塞迅速向下压缩气体对气体做功,此过程中气体的内能__________,温度__________,会观察到硝化棉燃烧起来;②如图1-13-2所示,不断打气,瓶塞会跳起来,是因为瓶内的水蒸气膨胀对瓶塞做功,此过程中瓶内水蒸气的温度__________,内能__________,在瓶口会观察到水蒸气__________成的小水珠(白气)。

做功

热传递

增大

升高

降低

减小

液化

(2)热传递:温度不同的物体之间会发生热传递,发生热传递时,能量会从__________物体传到__________物体(或从同一物体的__________部分传到__________部分),直到两者的__________相同为止。此过程中高温物体__________热量,内能__________;低温物体__________热量,内能__________。

高温

低温

高温

低温

温度

放出

减小

吸收

增大

6. 热量:在物理学中,把物体在__________过程中内能改变的多少叫做热量。热量通常用字母_______表示,单位是__________。

注意:热量是过程量,不能脱离热传递的过程,因此只能用“吸收”或“放出”等词语表述,不能用“具有”或“含有”等词语表述。

热传递

Q

焦耳(J)

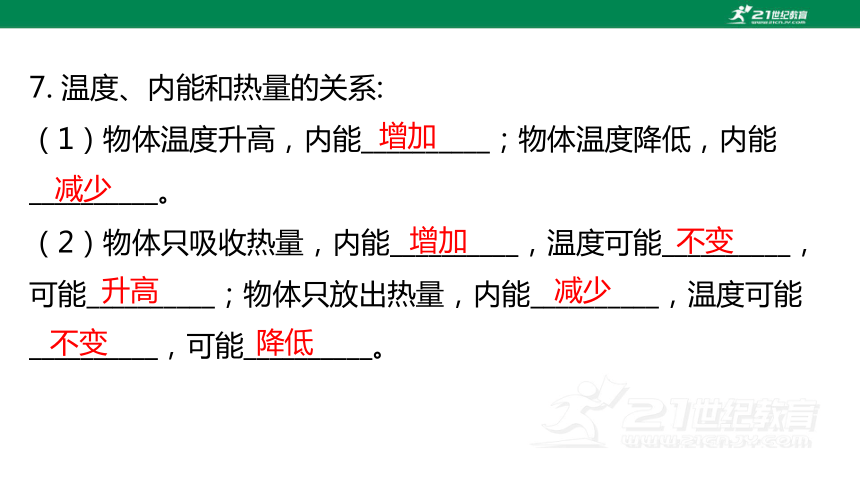

7. 温度、内能和热量的关系:

(1)物体温度升高,内能__________;物体温度降低,内能__________。

(2)物体只吸收热量,内能__________,温度可能__________,可能__________;物体只放出热量,内能__________,温度可能__________,可能__________。

增加

减少

增加

不变

升高

减少

不变

降低

比热容

1. 定义: 表示物质的吸、放热性能,在数值上等于__________的某种物质,__________升高(或降低) 1 ℃所吸收(或放出)的__________。

2. 符号:__________,单位:________________。

3. 水的比热容为__________________________,它表示__________的水温度升高(或降低)__________时,吸收(或放出)的热量为_____________________。

单位质量

温度

热量

c

J/(kg·℃)

4.2×103 J/(kg·℃)

1 kg

1 ℃

4.2×103 J

4. 水的比热容较大的应用:在冬天,人们常常在热水袋中装入热水来取暖;汽车发动机常常用水做冷却剂等。

注意:比热容是物质的一种特性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只与物质的状态和种类有关。如同种物质构成的水与冰,由于它们状态不同,比热容也不同。

5. 物质在热传递过程中吸收或放出热量的计算公式:

Q=__________。变形公式:①求质量m=_________;②求变化的

温度Δt=__________。

注意:Δt为正值,计算过程中用大的温度值减去小的温度值。

cmΔt

课本简练

1. (九全P170图22.2-1改编)__________的发现,说明原子是有内部结构的。科学家对原子的结构进行猜想和实验,并提出了多种模型。在如图1-13-3所示的两种模型中,__________(填“甲”或“乙”)是卢瑟福提出的原子核式结构模型。

电子

乙

2. (九全P3图13.1-3改编)小明为了研究液体的扩散现象,先在量筒里装一半清水,再通过长颈漏斗在水下面注入硫酸铜溶液。图1-13-4是小明观察到的溶液在“实验开始时”“静放10日后”“静放30日后”所呈现的现象,其中图_________是表示溶液静放30日后的实验现象,扩散现象说明组成物质的分子在_________________________。

甲

不停地做无规则运动

3. (九全P8图13.2-4改编)下列各图所列举的事例中,属于热传递改变物体内能的是( )

C

4. (九全P9图13.2-5改编)如图1-13-5所示,向装有少量水的烧瓶中缓慢打气。一段时间后,塞子突然跳起来,同时瓶内出现了“白雾”,关于该现象,下列说法正确

的是( )

A. 白雾是水蒸气

B. 瓶内气体膨胀对外做功

C. 瓶内气体内能增加

D. 瓶内气体温度升高

B

5. (九全P13图13.3-3改编)在沙漠地区有“早穿棉袄午披纱,围着火炉吃西瓜”的奇特现象,而沿海地区则“气候宜人,四季如春”,这是因为( )

A. 水的透明度高,容易吸收太阳能

B. 水的比热容比沙石的比热容大

C. 水在蒸发时有制冷作用

D. 水的流动性好

B

易错精讲

【例1】(2023广东)图1-13-6是氦的原子结构示意图,原子核是__________,核外电子是__________,其中带负电的是__________。(均填“A”或“B”)

易错点1

原子结构示意图

B

A

A

【变式1】(2019广东)图1-13-7是锂(Li)原子的结构示意图,下列说法正确的是( )

A. 锂原子由质子和中子组成

B. 锂原子由带正电的原子核和带负电的核外电子组成

C. 锂原子的质子数是电子数的两倍,

所以锂原子带正电

D. 锂原子失去电子后带负电

B

【例2】关于温度、热量和内能,下列说法正确的是( )

A. 冰比水感觉更冷,因为冰的内能比水的内能少

B. 物体温度升高,内能一定增加,但不一定是吸收了热量

C. 青少年不宜大量食用巧克力,是因为巧克力含有的热量较多

D. 冰熔化时吸热,温度保持不变,内能也不变

易错点2

内能、温度和热量的区别与联系

B

【变式2】关于温度、内能和热量,下列说法正确的是( )A. 温度越高的物体所含的热量越多

B. 物体温度为0 ℃ 时内能为0

C. 双手互搓,手的内能不会增加

D. 内能可自动地从高温物体转移到低温物体

D

实验 探究不同物质的吸热能力(10年0考)

重点实验

实验名称 探究不同物质的吸热能力

实验器材 沙子、水、烧杯、天平、温度计、秒表、酒精灯、石棉网、铁架台、火柴、搅拌器

考点归纳 (1)实验中需要的测量工具:天平、温度计和秒表

(2)选用两个相同规格的加热装置加热的目的:使水和沙子在相等时间内吸收的热量相同

(3)为准确测量液体的温度,温度计的玻璃泡应充分与被测物体接触,实验过程中温度计的玻璃泡不要碰到烧杯

考点归纳 (4)不断对物体进行搅拌的目的:使物体能均匀受热

(5)水和沙子的质量要相等,因此需要用天平测量质量

考点归纳 (6)转换法的应用:用两个完全相同的酒精灯进行加热,可以认为在相同的时间内,酒精灯放出的热量相同,则物体吸收的热量相同,故实验时通过比较加热时间的长短来比较水和沙子吸收的热量

(7)控制变量法的应用:①控制不同物质的质量相同,相同时间内吸收的热量相同,比较它们升高的温度,从而比较物质的吸热能力;②控制不同物质的质量相同,升高的温度相同,比较它们吸收的热量,从而比较物质的吸热能力

(8)数据、图像的分析和处理

实验结论 ①质量相同的不同物质,吸收相同的热量,升高的温度不同。升高的温度小的物质,吸热能力强

②质量相同的不同物质,升高相同的温度,吸收的热量不同。吸收的热量多的物质,吸热能力强

【例】【科学探究】图1-13-8是“比较不同物质的吸热能力”的实验装置。

【实验器材】

(1)将规格__________(填“相

同”或“不同”)的电加热器分别

__________在两种液体中,同时加热。

(2)组装器材时应将温度计固定在适当的位置,不要碰到烧杯和__________________。

相同

浸没

电加热器

【实验条件与方法】

(3)实验中要求烧杯中装有__________(填“质量”或“体积”)相同、初温__________(填“相同”或“不同”)的两种液体A和B,采用的实验方法是___________________法。

(4)控制加热时间相同是为了使___________________________。

质量

相同

控制变量

两种液体吸收的热量相同

【实验分析及结论】

(5)表格中是小明记录的实验数据,分析表中的数据可知,升高相同的温度,通过比较_________________可知,液体_________吸收的热量多。此实验表明液体B的吸热能力比液体A的吸热能力__________(填“强”或“弱”)。

加热时间

B

强

液体 质量/g 初温/℃ 加热时间/s 末温/℃

A 60 20 80 45

B 60 20 120 45

【实验拓展】

(6)分别给液体A和液体B加热相同的时间,则液体________的末温更高。

(7)若用相同规格的电加热器分别给质量相同、初温均为20 ℃的甲、乙液体两种液体加热,当它们的温度分别升高到40 ℃和35 ℃时,甲、乙两种液体吸收热量之比为2∶1,则甲、乙两种液体的比热容之比为__________。

A

3∶2

考点1 粒子和宇宙[10年9考:2016年(选择)、2017年(选择和填空)、2018年(填空)、2019年(选择)、2020年(选择)、2021年(填空)、2022年(选择)、2023年(填空)、2024年(选择)考查]

考点精练

1. (2024广东)在如图1-13-9所示的原子模型中,a是( )

A. 原子核 B. 质子

C. 中子 D. 电子

D

2. (2022广东)下列微观粒子中,尺度最

大的是( )

A. 原子 B. 电子

C. 质子 D. 中子

A

3. (2020广东)若把原子、原子核、电子看成球体,原子半径的数量级为10-10 m,原子核半径的数量级为10-15 m,电子半径的数量级小于10-9 nm。 按尺度从大到小的排序是( )

A. 原子、原子核、电子

B. 电子、原子、原子核

C. 原子核、原子、电子

D. 原子、电子、原子核

A

4. 卢瑟福的α粒子(带正电)轰击金箔实验推翻了汤姆生提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。在图1-13-10的线条中,可能是α粒子在该实验中的运动轨迹,其中最能说明原子核带正电且质量较大的是( )

A. a B. b

C. c D. d

D

5. 图1-13-11为卢瑟福提出的原子结构模型图。太阳系的中心是__________,若将太阳系类比为原子核式结构,我们居住的地球相当于原子结构中的__________。

太阳

电子

考点2 分子热运动[10年6考:2016年(选择)、2017年(填空)、2018年(填空)、2021年(填空)、2022年(填空)、2023年(选择)考查]

6. 以下实验能说明分子间存在间隙的是( )

A. 用肉眼观察海绵,发现海绵内部有许多间隙

B. 将等体积的酒精和水充分混合后,总体积变小

C. 用铅笔画出连续直线,用放大镜观察到碳粒间有间隙

D. 用光学显微镜观察血细胞涂片,发现细胞间有间隙

B

7. 两个相同的杯子中装有质量相同的冷水和热水,分别向两杯中放入同样的糖块,冷水中的糖块比热水中的糖块溶解得慢,这是因为冷水温度低导致( )

A. 物质分子不运动 B. 水分子间没有间隙

C. 糖分子间没有斥力 D. 物质分子运动缓慢

D

8. 安化腊肉是益阳的传统美食之一,制作时先在鲜肉表面均匀涂上食盐,过一段时间后,肉的内部也具有了咸味。这一现象说明( )

A. 物质是由大量分子组成的

B. 分子在不停地做无规则的运动

C. 分子之间存在斥力

D. 分子之间存在引力

B

9. 打开中药包会闻到淡淡的药香味,这是__________现象。慢火熬制,等药汤沸腾后,药香味更加浓郁,这说明温度越高,分子的运动越__________(填“剧烈”或“缓慢”)。捆扎药包的细绳很难被拉断,是因为分子间存在__________(填“引力”或“斥力”)。

10. (2017广东)常见的物质是由极其微小的__________、原子构成的;炒菜时闻到香味,这一现象说明分子_________________

_______________________;通常液体分子之间的距离比气体的__________(填“大”或“小”)。

扩散

剧烈

引力

分子

在不停地做

无规则运动

小

考点3 内能[10年6考:2016年(选择和综合)、2018年(选择)、2020年(填空)、2022年(填空)、2023年(填空)、2024年(选择)考查]

11. (2024广东)如图1-13-12所示是古代省油灯的示意图。它下层盛水,能减慢上层油的消耗。点灯后,水在升温的过程中( )

A. 吸热,内能增加

B. 吸热,内能减少

C. 放热,内能增加

D. 放热,内能减少

A

12. (2023金昌)如图1-13-13所示,在一个配有活塞的厚玻璃筒里放一小团硝化棉,迅速压下活塞,观察到硝化棉燃烧起来。在下压活塞的过程中,下列说法正确的是( )

A. 活塞对筒内气体做了功

B. 筒内气体温度降低

C. 筒内气体的内能不变

D. 筒内气体的内能转化为活塞的机械能

A

13. 【科学思维】如图1-13-14所示,在气缸A中密封有压缩空气,B是一种被销钉K锁住的活塞,C是一个温度计。若活塞与气缸壁间没有摩擦,当把销钉拔出后,温度计的示数将__________(填“变大”“变小”或“不变”)。

变小

考点4 比热容[10年8考:2015年(填空)、2016年(计算)、2017年(填空)、2018年(综合)、2019年(综合)、2020年(实验)、2022年(填空)、2023年(综合)考查]

14. 【物理观念】下列应用实例中,主要不是利用水的比热容较大这一特性的是( )

A. 用水冷却汽车发动机 B. 用湿毛巾给发烧病人擦拭降温

C. 用热水袋取暖 D. 向秧田灌水防止秧苗被冻坏

B

16. 【科学思维】如图1-13-15甲所示,规格相同的容器装了相同质量的纯净水和油。用实际功率相同的电加热器加热,得到如图1-13-15乙所示的温度与加热时间的图像,若液体每秒吸收的热量等于电加热器每秒放出的热量,且c水>c油,则( )

A. 加热相同的时间,由于A杯液体升高的温度高,所以A杯液体吸收的热量多

B. 升高相同的温度,两杯液体吸收的热量相同

C. A杯液体是水

D. 加热相同的时间,

两杯液体吸收的热量相同

D

16. 【物理观念】水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃),将一桶质量为2 kg的水倒掉一半,剩下的水的比热容将__________(填“变大”“变小”或“不变”);初温为20 ℃、质量为1 kg的水吸收3.78×105 J热量后,温度将升高到__________℃。(水上方的气压为1个标准大气压)

不变

100

17. 【科学思维】在探究物质熔化的规律时,某物质的温度随时间变化图像如图1-13-16所示。该物质液态时的比热容为4.2×103 J/(kg·℃),质量为20 g,由图可知,该物质在熔化过程中BC段吸收的热量为__________J。该物质固态时的比热容是_____________J/(kg·℃),根据图像可以看出C点时物质的内能__________(填“大于”“等于”

或“小于”)B点时物质的内能。

672

2.1×103

大于

18. (创新题)热平衡是指同外界接触的物体,其内部温度各处均匀且等于外界温度的状况。在热平衡时,物体各部分以及物体同外界之间都没有热量交换,即Q吸=Q放。将400 g、5 ℃的冷水与200 g、80 ℃的热水混合(与外界无热量交换),混合后水的温度是( )

A. 30 ℃ B. 37.5 ℃

C. 60 ℃ D. 70 ℃

A

考点5 综合真题

19. (2023广东节选)小明了解到有种说法“在室内穿两件薄衣服比只穿一件厚衣服更保暖”。他采用图1-13-17的装置进行实验:在甲、乙两个相同的瓶子中装入等体积的热水,用两层灰色薄棉布包裹着甲瓶(内层紧贴,外层相对宽松),用一层灰色厚棉布紧贴包裹着乙瓶,用数显温度计测量瓶中热水的温度,测得有关数据如下表所示(室温为25.0 ℃)。

表中有一个温度值记录错误,该错误的温度值是__________℃。温度会先降到41.0 ℃的是__________瓶。 已知瓶中水的体积是350 mL,该瓶中水的温度降至41.0 ℃时,其放出的热量是_______________J。

[c水=4.2×103 J/(kg·℃),ρ水=1.0×103 kg/m3]

62.5

乙

2.94×104

时间/min 0 20 40 60 80

甲瓶水温/℃ 61.0 56.6 62.5 50.9 48.5

乙瓶水温/℃ 61.0 55.6 52.3 49.0 45.7

教材梳理

第十三章 内 能

1. 知道常见的物质是由分子、原子构成的,原子是由原子核和电子构成的,了解物质世界的大致尺度。

2. 了解原子的核式结构模型。了解人类探索微观世界、宇宙的大致历程,关注人类探索微观世界、宇宙的新进展。

3. 了解分子热运动的主要特点,知道分子动理论的基本观点。

4. 了解内能和热量。

5. 通过实验,了解比热容。能运用比热容说明简单的自然现象。

课程标准

考点梳理

粒子和宇宙

1. 微观粒子:常见的物质是由极其微小的粒子——__________、__________构成的。原子是由__________(带正电)和__________(带负电)构成的。原子核是由带正电的__________和不带电的__________构成的。

2. 微观粒子的尺度:分子>__________>__________>质子和中子>电子>夸克。

分子

原子

原子核

核外电子

质子

中子

原子

原子核

3. 宇宙的尺度:总星系>__________>__________>地月系>地球>月球。

4. 探索历程:1897年,英国科学家汤姆生通过阴极射线发现了__________。1911年,__________基于α射线轰击金箔的实验,提出了他的原子核式结构模型。波兰天文学家哥白尼通过长期的观察和研究,提出了“__________”。1687年,伟大的英国科学家__________发现了万有引力定律。

银河系

太阳系

电子

卢瑟福

日心说

牛顿

1. 扩散现象:不同物质互相接触时,彼此进入对方的现象叫做__________。扩散现象说明了分子在不停息地做________________,同时还说明了分子间存在__________。

2. 分子热运动:由于分子的无规则运动跟__________有关,所以这种运动也叫做分子的热运动。温度越__________,分子热运动越剧烈。

扩散

分子热运动

无规则运动

间隙

温度

高

3. 分子动理论的初步知识:①常见的物质是由大量的__________、__________构成的;②分子间是有__________的;③分子在不停息地做________________;④分子间存在相互作用的__________和__________。

分子

原子

间隙

无规则运动

引力

斥力

内能

1. 定义:在物理学中,把物体内所有的_______________与_______________的总和叫做内能。

2. 单位:焦耳(J)。

注意:内能和机械能是两种不同形式的能量。内能描述的对象是组成物质的微观分子,机械能描述的对象是宏观的物体,故不能把分子动能与分子势能理解为物体的动能和势能。

分子动能

分子势能

3. 影响因素:物体的__________、__________、状态等。一般来说,物体的温度越高,表明分子的无规则运动越剧烈,物体的内能越__________。

4. 特点:一切物体在任何情况下都具有内能。

温度

质量

多

5. 改变方式:改变物体内能的方式有_______和__________。

(1)做功:①如图1-13-1所示,活塞迅速向下压缩气体对气体做功,此过程中气体的内能__________,温度__________,会观察到硝化棉燃烧起来;②如图1-13-2所示,不断打气,瓶塞会跳起来,是因为瓶内的水蒸气膨胀对瓶塞做功,此过程中瓶内水蒸气的温度__________,内能__________,在瓶口会观察到水蒸气__________成的小水珠(白气)。

做功

热传递

增大

升高

降低

减小

液化

(2)热传递:温度不同的物体之间会发生热传递,发生热传递时,能量会从__________物体传到__________物体(或从同一物体的__________部分传到__________部分),直到两者的__________相同为止。此过程中高温物体__________热量,内能__________;低温物体__________热量,内能__________。

高温

低温

高温

低温

温度

放出

减小

吸收

增大

6. 热量:在物理学中,把物体在__________过程中内能改变的多少叫做热量。热量通常用字母_______表示,单位是__________。

注意:热量是过程量,不能脱离热传递的过程,因此只能用“吸收”或“放出”等词语表述,不能用“具有”或“含有”等词语表述。

热传递

Q

焦耳(J)

7. 温度、内能和热量的关系:

(1)物体温度升高,内能__________;物体温度降低,内能__________。

(2)物体只吸收热量,内能__________,温度可能__________,可能__________;物体只放出热量,内能__________,温度可能__________,可能__________。

增加

减少

增加

不变

升高

减少

不变

降低

比热容

1. 定义: 表示物质的吸、放热性能,在数值上等于__________的某种物质,__________升高(或降低) 1 ℃所吸收(或放出)的__________。

2. 符号:__________,单位:________________。

3. 水的比热容为__________________________,它表示__________的水温度升高(或降低)__________时,吸收(或放出)的热量为_____________________。

单位质量

温度

热量

c

J/(kg·℃)

4.2×103 J/(kg·℃)

1 kg

1 ℃

4.2×103 J

4. 水的比热容较大的应用:在冬天,人们常常在热水袋中装入热水来取暖;汽车发动机常常用水做冷却剂等。

注意:比热容是物质的一种特性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只与物质的状态和种类有关。如同种物质构成的水与冰,由于它们状态不同,比热容也不同。

5. 物质在热传递过程中吸收或放出热量的计算公式:

Q=__________。变形公式:①求质量m=_________;②求变化的

温度Δt=__________。

注意:Δt为正值,计算过程中用大的温度值减去小的温度值。

cmΔt

课本简练

1. (九全P170图22.2-1改编)__________的发现,说明原子是有内部结构的。科学家对原子的结构进行猜想和实验,并提出了多种模型。在如图1-13-3所示的两种模型中,__________(填“甲”或“乙”)是卢瑟福提出的原子核式结构模型。

电子

乙

2. (九全P3图13.1-3改编)小明为了研究液体的扩散现象,先在量筒里装一半清水,再通过长颈漏斗在水下面注入硫酸铜溶液。图1-13-4是小明观察到的溶液在“实验开始时”“静放10日后”“静放30日后”所呈现的现象,其中图_________是表示溶液静放30日后的实验现象,扩散现象说明组成物质的分子在_________________________。

甲

不停地做无规则运动

3. (九全P8图13.2-4改编)下列各图所列举的事例中,属于热传递改变物体内能的是( )

C

4. (九全P9图13.2-5改编)如图1-13-5所示,向装有少量水的烧瓶中缓慢打气。一段时间后,塞子突然跳起来,同时瓶内出现了“白雾”,关于该现象,下列说法正确

的是( )

A. 白雾是水蒸气

B. 瓶内气体膨胀对外做功

C. 瓶内气体内能增加

D. 瓶内气体温度升高

B

5. (九全P13图13.3-3改编)在沙漠地区有“早穿棉袄午披纱,围着火炉吃西瓜”的奇特现象,而沿海地区则“气候宜人,四季如春”,这是因为( )

A. 水的透明度高,容易吸收太阳能

B. 水的比热容比沙石的比热容大

C. 水在蒸发时有制冷作用

D. 水的流动性好

B

易错精讲

【例1】(2023广东)图1-13-6是氦的原子结构示意图,原子核是__________,核外电子是__________,其中带负电的是__________。(均填“A”或“B”)

易错点1

原子结构示意图

B

A

A

【变式1】(2019广东)图1-13-7是锂(Li)原子的结构示意图,下列说法正确的是( )

A. 锂原子由质子和中子组成

B. 锂原子由带正电的原子核和带负电的核外电子组成

C. 锂原子的质子数是电子数的两倍,

所以锂原子带正电

D. 锂原子失去电子后带负电

B

【例2】关于温度、热量和内能,下列说法正确的是( )

A. 冰比水感觉更冷,因为冰的内能比水的内能少

B. 物体温度升高,内能一定增加,但不一定是吸收了热量

C. 青少年不宜大量食用巧克力,是因为巧克力含有的热量较多

D. 冰熔化时吸热,温度保持不变,内能也不变

易错点2

内能、温度和热量的区别与联系

B

【变式2】关于温度、内能和热量,下列说法正确的是( )A. 温度越高的物体所含的热量越多

B. 物体温度为0 ℃ 时内能为0

C. 双手互搓,手的内能不会增加

D. 内能可自动地从高温物体转移到低温物体

D

实验 探究不同物质的吸热能力(10年0考)

重点实验

实验名称 探究不同物质的吸热能力

实验器材 沙子、水、烧杯、天平、温度计、秒表、酒精灯、石棉网、铁架台、火柴、搅拌器

考点归纳 (1)实验中需要的测量工具:天平、温度计和秒表

(2)选用两个相同规格的加热装置加热的目的:使水和沙子在相等时间内吸收的热量相同

(3)为准确测量液体的温度,温度计的玻璃泡应充分与被测物体接触,实验过程中温度计的玻璃泡不要碰到烧杯

考点归纳 (4)不断对物体进行搅拌的目的:使物体能均匀受热

(5)水和沙子的质量要相等,因此需要用天平测量质量

考点归纳 (6)转换法的应用:用两个完全相同的酒精灯进行加热,可以认为在相同的时间内,酒精灯放出的热量相同,则物体吸收的热量相同,故实验时通过比较加热时间的长短来比较水和沙子吸收的热量

(7)控制变量法的应用:①控制不同物质的质量相同,相同时间内吸收的热量相同,比较它们升高的温度,从而比较物质的吸热能力;②控制不同物质的质量相同,升高的温度相同,比较它们吸收的热量,从而比较物质的吸热能力

(8)数据、图像的分析和处理

实验结论 ①质量相同的不同物质,吸收相同的热量,升高的温度不同。升高的温度小的物质,吸热能力强

②质量相同的不同物质,升高相同的温度,吸收的热量不同。吸收的热量多的物质,吸热能力强

【例】【科学探究】图1-13-8是“比较不同物质的吸热能力”的实验装置。

【实验器材】

(1)将规格__________(填“相

同”或“不同”)的电加热器分别

__________在两种液体中,同时加热。

(2)组装器材时应将温度计固定在适当的位置,不要碰到烧杯和__________________。

相同

浸没

电加热器

【实验条件与方法】

(3)实验中要求烧杯中装有__________(填“质量”或“体积”)相同、初温__________(填“相同”或“不同”)的两种液体A和B,采用的实验方法是___________________法。

(4)控制加热时间相同是为了使___________________________。

质量

相同

控制变量

两种液体吸收的热量相同

【实验分析及结论】

(5)表格中是小明记录的实验数据,分析表中的数据可知,升高相同的温度,通过比较_________________可知,液体_________吸收的热量多。此实验表明液体B的吸热能力比液体A的吸热能力__________(填“强”或“弱”)。

加热时间

B

强

液体 质量/g 初温/℃ 加热时间/s 末温/℃

A 60 20 80 45

B 60 20 120 45

【实验拓展】

(6)分别给液体A和液体B加热相同的时间,则液体________的末温更高。

(7)若用相同规格的电加热器分别给质量相同、初温均为20 ℃的甲、乙液体两种液体加热,当它们的温度分别升高到40 ℃和35 ℃时,甲、乙两种液体吸收热量之比为2∶1,则甲、乙两种液体的比热容之比为__________。

A

3∶2

考点1 粒子和宇宙[10年9考:2016年(选择)、2017年(选择和填空)、2018年(填空)、2019年(选择)、2020年(选择)、2021年(填空)、2022年(选择)、2023年(填空)、2024年(选择)考查]

考点精练

1. (2024广东)在如图1-13-9所示的原子模型中,a是( )

A. 原子核 B. 质子

C. 中子 D. 电子

D

2. (2022广东)下列微观粒子中,尺度最

大的是( )

A. 原子 B. 电子

C. 质子 D. 中子

A

3. (2020广东)若把原子、原子核、电子看成球体,原子半径的数量级为10-10 m,原子核半径的数量级为10-15 m,电子半径的数量级小于10-9 nm。 按尺度从大到小的排序是( )

A. 原子、原子核、电子

B. 电子、原子、原子核

C. 原子核、原子、电子

D. 原子、电子、原子核

A

4. 卢瑟福的α粒子(带正电)轰击金箔实验推翻了汤姆生提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。在图1-13-10的线条中,可能是α粒子在该实验中的运动轨迹,其中最能说明原子核带正电且质量较大的是( )

A. a B. b

C. c D. d

D

5. 图1-13-11为卢瑟福提出的原子结构模型图。太阳系的中心是__________,若将太阳系类比为原子核式结构,我们居住的地球相当于原子结构中的__________。

太阳

电子

考点2 分子热运动[10年6考:2016年(选择)、2017年(填空)、2018年(填空)、2021年(填空)、2022年(填空)、2023年(选择)考查]

6. 以下实验能说明分子间存在间隙的是( )

A. 用肉眼观察海绵,发现海绵内部有许多间隙

B. 将等体积的酒精和水充分混合后,总体积变小

C. 用铅笔画出连续直线,用放大镜观察到碳粒间有间隙

D. 用光学显微镜观察血细胞涂片,发现细胞间有间隙

B

7. 两个相同的杯子中装有质量相同的冷水和热水,分别向两杯中放入同样的糖块,冷水中的糖块比热水中的糖块溶解得慢,这是因为冷水温度低导致( )

A. 物质分子不运动 B. 水分子间没有间隙

C. 糖分子间没有斥力 D. 物质分子运动缓慢

D

8. 安化腊肉是益阳的传统美食之一,制作时先在鲜肉表面均匀涂上食盐,过一段时间后,肉的内部也具有了咸味。这一现象说明( )

A. 物质是由大量分子组成的

B. 分子在不停地做无规则的运动

C. 分子之间存在斥力

D. 分子之间存在引力

B

9. 打开中药包会闻到淡淡的药香味,这是__________现象。慢火熬制,等药汤沸腾后,药香味更加浓郁,这说明温度越高,分子的运动越__________(填“剧烈”或“缓慢”)。捆扎药包的细绳很难被拉断,是因为分子间存在__________(填“引力”或“斥力”)。

10. (2017广东)常见的物质是由极其微小的__________、原子构成的;炒菜时闻到香味,这一现象说明分子_________________

_______________________;通常液体分子之间的距离比气体的__________(填“大”或“小”)。

扩散

剧烈

引力

分子

在不停地做

无规则运动

小

考点3 内能[10年6考:2016年(选择和综合)、2018年(选择)、2020年(填空)、2022年(填空)、2023年(填空)、2024年(选择)考查]

11. (2024广东)如图1-13-12所示是古代省油灯的示意图。它下层盛水,能减慢上层油的消耗。点灯后,水在升温的过程中( )

A. 吸热,内能增加

B. 吸热,内能减少

C. 放热,内能增加

D. 放热,内能减少

A

12. (2023金昌)如图1-13-13所示,在一个配有活塞的厚玻璃筒里放一小团硝化棉,迅速压下活塞,观察到硝化棉燃烧起来。在下压活塞的过程中,下列说法正确的是( )

A. 活塞对筒内气体做了功

B. 筒内气体温度降低

C. 筒内气体的内能不变

D. 筒内气体的内能转化为活塞的机械能

A

13. 【科学思维】如图1-13-14所示,在气缸A中密封有压缩空气,B是一种被销钉K锁住的活塞,C是一个温度计。若活塞与气缸壁间没有摩擦,当把销钉拔出后,温度计的示数将__________(填“变大”“变小”或“不变”)。

变小

考点4 比热容[10年8考:2015年(填空)、2016年(计算)、2017年(填空)、2018年(综合)、2019年(综合)、2020年(实验)、2022年(填空)、2023年(综合)考查]

14. 【物理观念】下列应用实例中,主要不是利用水的比热容较大这一特性的是( )

A. 用水冷却汽车发动机 B. 用湿毛巾给发烧病人擦拭降温

C. 用热水袋取暖 D. 向秧田灌水防止秧苗被冻坏

B

16. 【科学思维】如图1-13-15甲所示,规格相同的容器装了相同质量的纯净水和油。用实际功率相同的电加热器加热,得到如图1-13-15乙所示的温度与加热时间的图像,若液体每秒吸收的热量等于电加热器每秒放出的热量,且c水>c油,则( )

A. 加热相同的时间,由于A杯液体升高的温度高,所以A杯液体吸收的热量多

B. 升高相同的温度,两杯液体吸收的热量相同

C. A杯液体是水

D. 加热相同的时间,

两杯液体吸收的热量相同

D

16. 【物理观念】水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃),将一桶质量为2 kg的水倒掉一半,剩下的水的比热容将__________(填“变大”“变小”或“不变”);初温为20 ℃、质量为1 kg的水吸收3.78×105 J热量后,温度将升高到__________℃。(水上方的气压为1个标准大气压)

不变

100

17. 【科学思维】在探究物质熔化的规律时,某物质的温度随时间变化图像如图1-13-16所示。该物质液态时的比热容为4.2×103 J/(kg·℃),质量为20 g,由图可知,该物质在熔化过程中BC段吸收的热量为__________J。该物质固态时的比热容是_____________J/(kg·℃),根据图像可以看出C点时物质的内能__________(填“大于”“等于”

或“小于”)B点时物质的内能。

672

2.1×103

大于

18. (创新题)热平衡是指同外界接触的物体,其内部温度各处均匀且等于外界温度的状况。在热平衡时,物体各部分以及物体同外界之间都没有热量交换,即Q吸=Q放。将400 g、5 ℃的冷水与200 g、80 ℃的热水混合(与外界无热量交换),混合后水的温度是( )

A. 30 ℃ B. 37.5 ℃

C. 60 ℃ D. 70 ℃

A

考点5 综合真题

19. (2023广东节选)小明了解到有种说法“在室内穿两件薄衣服比只穿一件厚衣服更保暖”。他采用图1-13-17的装置进行实验:在甲、乙两个相同的瓶子中装入等体积的热水,用两层灰色薄棉布包裹着甲瓶(内层紧贴,外层相对宽松),用一层灰色厚棉布紧贴包裹着乙瓶,用数显温度计测量瓶中热水的温度,测得有关数据如下表所示(室温为25.0 ℃)。

表中有一个温度值记录错误,该错误的温度值是__________℃。温度会先降到41.0 ℃的是__________瓶。 已知瓶中水的体积是350 mL,该瓶中水的温度降至41.0 ℃时,其放出的热量是_______________J。

[c水=4.2×103 J/(kg·℃),ρ水=1.0×103 kg/m3]

62.5

乙

2.94×104

时间/min 0 20 40 60 80

甲瓶水温/℃ 61.0 56.6 62.5 50.9 48.5

乙瓶水温/℃ 61.0 55.6 52.3 49.0 45.7

同课章节目录