单元评价检测(四)政权分立与民族融合(解析版)

文档属性

| 名称 | 单元评价检测(四)政权分立与民族融合(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 359.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 川教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-13 14:14:46 | ||

图片预览

文档简介

单元评价检测(四)

第四学习主题

政权分立与民族融合

(45分钟

100分)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.四位同学作了主题演讲,你认为哪一个最能准确地概括三国两晋南北朝这段历史的基本特征(

)

A.文明初露曙光

B.统一国家的建立

C.政权分立与民族融合

D.繁荣与开放

2.

发生在东汉献帝建安五年(公元200年)的一场战役,是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一,战后曹操基本上统一了北方。这场战役是(

)

A.巨鹿之战

B.官渡之战

C.赤壁之战

D.淝水之战

3.“东望夏口,西望武昌……此非孟德之困于周郎者乎?”这是宋朝散文家苏轼对下列哪次战役的感叹(

)

A.巨鹿之战

B.长平之战

C.官渡之战

D.赤壁之战

4.下列史实,按因果关系排列,应该是(

)

①曹操“挟天子以令诸侯”

②东汉末年军阀割据混战

③曹操统一北方

④赤壁之战

A.①②③④

B.②①③④

C.①②④③

D.②①④③

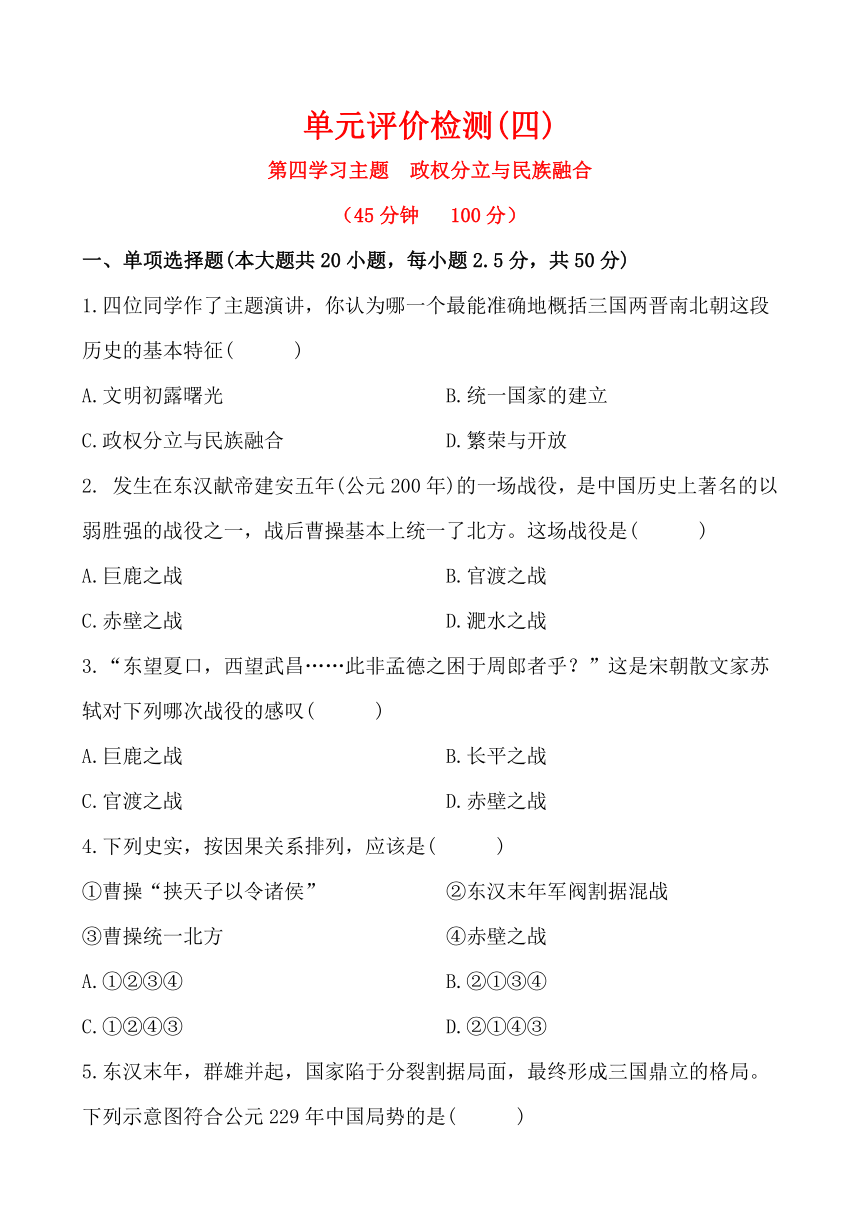

5.东汉末年,群雄并起,国家陷于分裂割据局面,最终形成三国鼎立的格局。下列示意图符合公元229年中国局势的是(

)

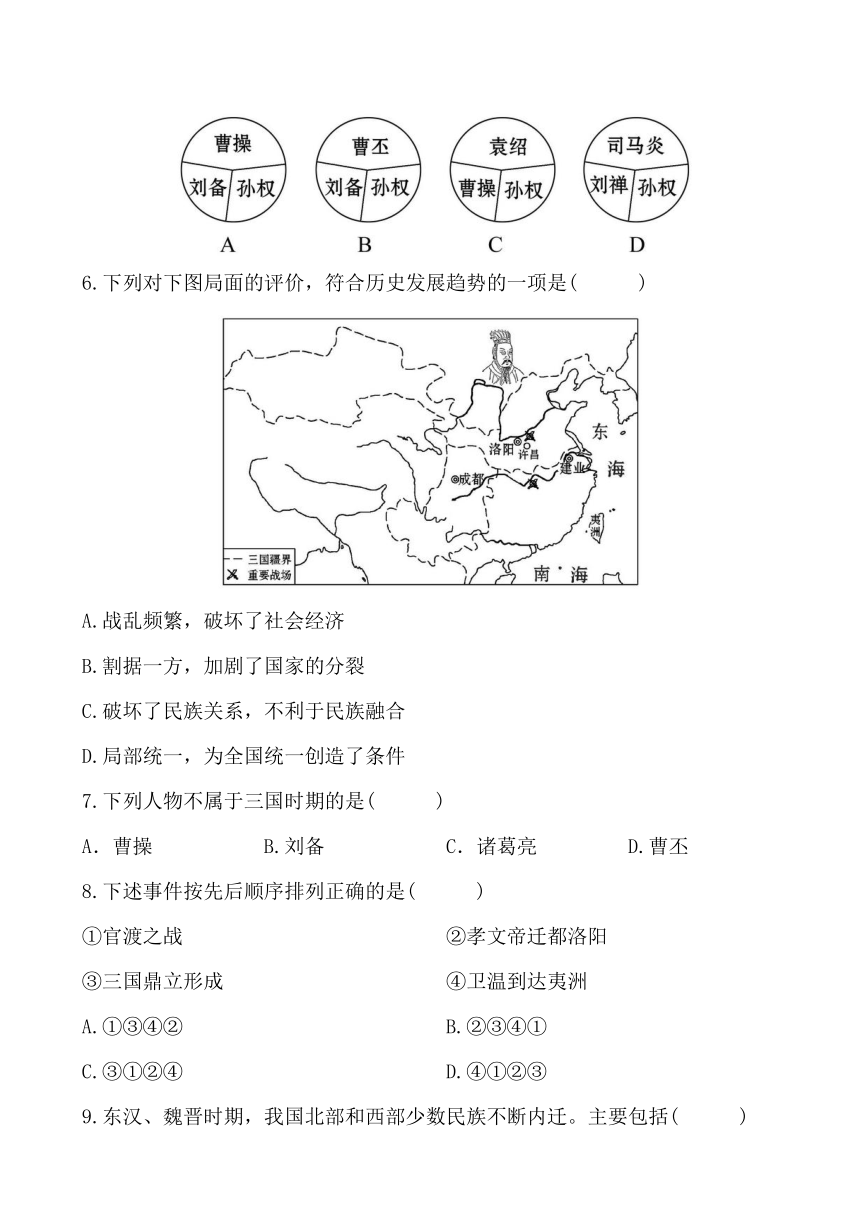

6.下列对下图局面的评价,符合历史发展趋势的一项是(

)

A.战乱频繁,破坏了社会经济

B.割据一方,加剧了国家的分裂

C.破坏了民族关系,不利于民族融合

D.局部统一,为全国统一创造了条件

7.下列人物不属于三国时期的是(

)

A.曹操

B.刘备

C.诸葛亮

D.曹丕

8.下述事件按先后顺序排列正确的是(

)

①官渡之战

②孝文帝迁都洛阳

③三国鼎立形成

④卫温到达夷洲

A.①③④②

B.②③④①

C.③①②④

D.④①②③

9.东汉、魏晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。主要包括(

)

A.匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

B.匈奴、蒙古、鲜卑、羯、氐、

C.匈奴、蒙古、羯、氐、羌

D.匈奴、女真、羯、氐、羌

10.电视剧《大槐树》讲述的是山西洪洞县人民移居山东等地的故事。而在中国古代史上北方人口则大量向南迁移,它所带来的最重要的影响是(

)

A.加剧了南方的混乱局面

B.使北方趋于平静

C.促进了南方经济的发展

D.平衡了南北经济的发展

11.会稽山风光秀美,是我国著名的风景区。在三国时期,这里曾因一种手工产品而著名,请你猜一猜它是(

)

A.蜀锦

B.藤纸

C.越布

D.青瓷

12.下列有关南方开发的史实,不正确的是(

)

A.蜀汉政权屯田开荒,促进了江南农业的发展

B.孙吴时在江南手工业中最重要的是织造麻布

C.诸葛亮治理蜀国,恢复和发展成都平原的经济

D.东晋时期,南方统治者重视开发经济,促进了南方经济的发展

13.随着经济全球化趋势的出现,世界各国加强了联系,而早在东晋南朝时,我国南北经济就出现了互相交流的局面,这时南方人可以吃到的北方粮食品种是

(

)

A.小麦

B.水稻

C.葡萄

D.石榴

14.“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音……年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官……”这段材料反映了北魏孝文帝改革中的哪项措施

(

)

A.迁都洛阳

B.实行官吏俸禄制

C.颁布均田令

D.讲汉语

15.某“元”姓同学对自己的姓氏产生了兴趣,在上网查询时才发现历史上曾有将拓跋氏改为元姓的历史。请问它发生在(

)

A.管仲改革时期

B.商鞅变法时期

C.秦始皇大统一时期

D.北魏孝文帝改革时期

16.生活在北魏孝文帝改革时期的某位鲜卑贵族不可能经历的是(

)

A.在都城长安严惩贪官污吏

B.与汉族贵族通婚

C.负责推行均田令

D.努力学习汉话

17.改革是社会进步的永恒主题。北魏孝文帝改革促进了社会发展,主要表现在(

)

A.确立了专制主义中央集权制度

B.促进了北方民族大融合

C.加强了对边境地区的管辖

D.结束了南北长期分裂的局面

18.商鞅变法和孝文帝改革获得成功的根本原因是(

)

A.顺应历史发展的趋势

B.得到最高统治者的支持

C.促进中国社会封建化

D.符合人民群众的要求

19.小美想写北魏题材的小论文,拟了以下几个题目,其中有误的是(

)

A.《北魏统一全国》

B.《胡人汉服与汉人胡食》

C.《从平城到洛阳》

D.《人口迁徙与民族融合》

20.在我国古代“民族融合”一词最本质的含义是(

)

A.迁移、杂居、互相通婚

B.统治者推行汉化政策

C.各民族互相学习,扬长避短,共同发展

D.各族人民共同进行反压迫斗争

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题16分,第23题12分,第24题12分,共50分)

21.判断下列表述是否正确,正确的在括号内打“√”,错误的打“×”。

(1)东汉末年,军阀割据一方,其中著名的军阀有袁绍、曹丕等。(

)

(2)三国时期,侯官、临海和夷洲是吴国三大造船中心。(

)

(3)南朝时,建康的变化可以说是江南地区开发的一个缩影。(

)

(4)在长期的历史发展过程中,我国的民族分布,形成了汉族主要居住在中原地区、少数民族散居边地的格局。(

)

(5)南北朝时,汉族和各少数民族彼此影响,“胡人汉服”、“汉人胡食”成为时尚。(

)

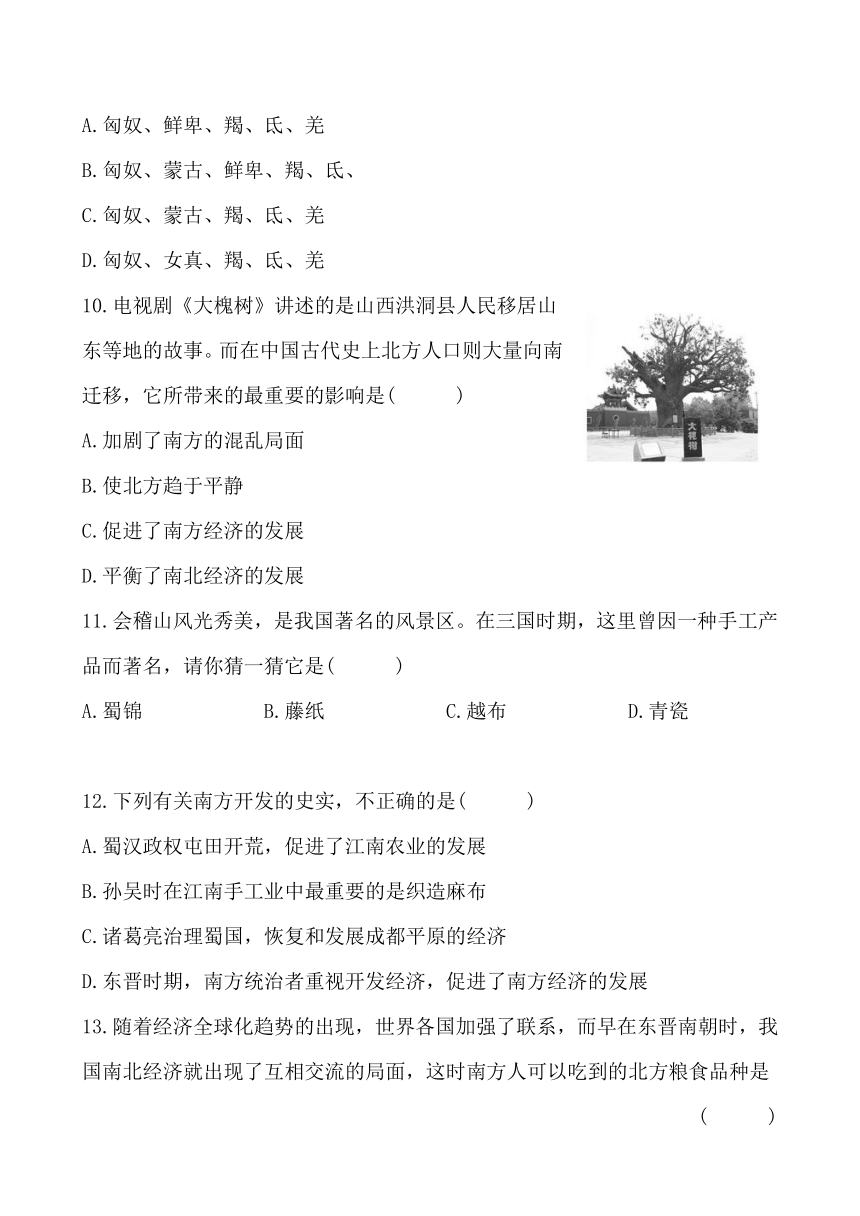

22.《龟虽寿》是公元207年,曹操写的一首诗。下图中这几句的意思是伏在马槽上的老马仍想驰骋千里,想建功立业的烈士到了暮年,仍是壮志不减。

龟虽寿(部分)

汉·曹操

老骥伏枥,

志在千里。

烈士暮年,

壮心不已。

请回答:

(1)曹操的“壮心”指的是什么

(2分)这首诗表达了他怎样的思想感情 (2分)

(2)曹操最大的功绩是什么

(2分)为什么能够取得这样的功绩

(4分)

(3)曹操一生受到的最大挫折是什么

(2分)他为什么会受挫折

(4分)

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一

中国古代,由于天灾人祸不断,人口的流动始终没有停止过。有时还遇见大规模的流民浪潮。历史上中原人口纷纷向南迁移有三次高潮:第一次是永嘉之乱(八王之乱)后的人口南迁……在人力作为生产力主体的古代,人口的迁移客观上加速了迁入地生产的发展。

材料二

江南之为国盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料三

面对大量农村人口流入城市,中国政府在2010-2015五年规划中提出不仅要鼓励国内地区间人口流动,还要改善进城务工人员的生活条件。

(1)假如你是三国两晋南北朝时期一位生活在北方黄河流域的汉族人,你将会和你的家人及同乡迁移到什么地方?(2分)请说出迁移的主要原因。(2分)

(2)材料二反映的是什么时期的社会生产状况?(2分)

(3)自东汉末年以来的人口南迁,对当时的社会发展起到了怎样的作用?(2分)

(4)针对近年来出现的农民进城务工、劳务输出等迁徙现象,谈谈人口流动与经济发展有什么关系?(4分)

24.

阅读下列材料,回答问题。

材料一

北魏在平城建都后,“营宫室,建宗庙,立社稷”,进行了一系列大规模的首都建设。……建都长达96年……一直是北方政治、军事、经济、文化的中心。

——姚宾《名城大同》

材料二

太和十八年,北魏迁都洛阳。

(1)材料一中提到的“平城”是指今天的哪座城市?(2分)

(2)材料二中“太和十八年”是指哪一年?(2分)当时在位的皇帝是谁?(2分)结合所学知识说说北魏政府迁都的原因。(3分)

(3)北魏政权的迁都对维护国家统一、发展是否有益?(1分)说出两点理由。(2分)

答案解析

1.【解析】选C。本题考查学生的理解能力。三国两晋南北朝时期国家处于分裂状态,政权更迭频繁,由于北方少数民族内迁,北方人民南迁,出现了民族融合的趋势,故选C。

2.

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。公元200年,曹操在官渡之战中以弱胜强,打败袁绍,战后基本上统一了北方黄河流域。故答案为B。

3.【解析】选D。本题考查学生的阅读、理解能力。从材料中得出的有效信息是“孟德”、“周郎”,前者是曹操的字,后者是周瑜的别称,由此可判断材料所说的战役是赤壁之战。

4.【解析】选B。本题考查学生的分析、理解能力。东汉末年天下大乱,曹操占据河南“挟天子以令诸侯”,大败袁绍后统一北方,实力大增,后为统一全国与孙刘联军大战赤壁,故选B。

5.【解析】选B。本题实际考查魏、蜀、吴三国的建立者及都城。

6.【解析】选D。本题考查学生识图分析能力。图片是三国鼎立图,对三国鼎立局面的评价,D项恰当,因为局部统一,结束了混乱局面,促进了经济发展,为全国统一创造了条件。

7.【解析】选A。本题主要考查学生的分析辨别能力。220年,曹操病死,他的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,改国号为魏,三国时期开始。

8.【解析】选A。本题主要考查学生的识记能力和排序能力。①发生在200年,②发生在494年,③发生在229年,④发生在230年。

9.【解析】选A。从东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方和西部的少数民族陆续内迁,到西晋末年,人数达到几百万。

10.【解析】选C。本题考查学生的分析、理解能力。在我国古代,北方人民南迁,一方面带去了先进的技术和工具,另一方面增加了大量劳动力,促进了南方经济的发展。

11.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。三国时期,江南经济得到发展,手工业水平显著提高,会稽一带出产的越布成为当地著名特产,闻名于世。

12.【解析】选A。本题考查学生的综合比较分析能力。在江南开发中实行屯田开荒,促进江南农业发展的政权是孙吴政权。

13.【解析】选A。本题考查学生再认再现知识的能力。早在河姆渡原始居民就已种植水稻了,C、D不属于粮食作物,是水果类。东汉末年北方人开始南迁,并带去先进的生产技术和不同的生活方式,小麦的种植推广到江南。

14.【解析】选D。本题考查学生的分析理解能力。材料中的“北语”是指鲜卑语,“正音”是指汉语。材料的意思是要求三十以下的大臣改说汉语,不改的“降爵黜官”。

15.【解析】选D。本题考查学生的辨析能力。解答本题首先要找到题干中的关键词“元姓”、“拓跋氏”,可知是北魏孝文帝改革中改用汉姓的内容。

16.【解析】选A。本题考查学生灵活运用历史知识解决问题的能力。北魏孝文帝把都城迁到洛阳,故A项是错误的。

17.【解析】选B。本题是对北魏孝文帝改革作用的考查。题干关键信息是“社会发展”。在统一黄河流域的基础上,孝文帝为了加强对中原地区的统治进行改革,说汉话、穿汉服、改汉姓、与汉联姻、学汉礼法等改革措施促进了北魏与中原文化的融合,促进了北方少数民族与汉族的民族大融合。故选B。

18.【解析】选A。商鞅变法前封建经济已经出现,为确立封建制度,发展封建经济,商鞅开始变法,从而确立起封建制度;孝文帝改革前民族融合已经成为趋势,顺应这一趋势,孝文帝进行改革。

19.【解析】选A。本题考查学生的识记、辨析能力。B、C、D三项所反映的事实都与孝文帝改革有关;北魏政权没有统一全国,只是统一了黄河流域,所以A项不正确。

20.【解析】选C。本题考查学生的理解能力。民族融合就是各民族之间在长期交往中,互相学习,消除隔阂。在经济、文化、生活方面趋向一致。A、B、D是民族融合的方式,而不是含义。

21.答案:(1)×;(2)×;(3)√;(4)√;(5)√。

22.【解析】本题是对曹操事迹的综合考查,以诗词入手,具有文史结合的特点。第(1)题的关键是根据题干中“公元207年”判断这首诗写于赤壁之战前夕。第(2)题考查了曹操统一北方的贡献及原因。第(3)题考查了赤壁之战及曹操失败的原因。

答案:(1)此诗作于赤壁之战前,曹操的“壮心”指的是统一全国。此诗表达了他致力于统一,老当益壮、积极进取的豪壮之情。

(2)曹操最大的功绩是统一了北方。这是因为他在政治上“挟天子以令诸侯”,并注意招纳和提拔贤能;经济上实行屯田,奖励农耕;军事上以少胜多,战胜袁绍,为统一北方奠定了基础。

(3)曹操受到的最大挫折就是在赤壁之战中遭到失败。原因一是曹操骄傲自满;二是将士来自北方,不习水战;三是孙、刘联军采用诸葛亮和周瑜的正确战术等。

23.【解析】本题考查学生阅读、分析、归纳能力。第(1)题在阅读材料的基础上,结合所学知识回答。第(2)题结合材料回答。第(3)题可从劳动力、生产技术等方面回答人口南迁的作用。第(4)题是开放性题目,可从正反两方面回答人口流动带来的影响,人口流动既促进经济发展,又带来许多社会问题。

答案:

(1)江南地区。原因:躲避北方战乱。

(2)南朝。

(3)人口南迁,不仅使南方增加了大量劳动力,而且带来先进的生产技术,促进了江南地区经济的开发和发展,为我国经济重心的逐渐南移奠定了基础。

(4)提示:现实生活中的人口流动和人口迁移有利于我国经济的发展,但是,如果管理不善,也会带来负面影响,如城市人口急剧增加容易造成环境污染、社会治安状况下降,如何提高改善和保障进城农民工的待遇、生活,以及其子女的受教育问题等。(言之有理即可)

24.【解析】本题考查学生的识记和分析理解能力。北魏孝文帝时把都城从平城迁到洛阳,有利于接受汉族先进的文化,有利于巩固统治。第(1)、(2)题属于识记层次的问题,结合所学知识回答即可。第(3)题是开放性题目,从迁都的影响方面组织答案。

答案:(1)大同。

(2)494年。孝文帝。平城气候干旱,出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。平城位置偏北,不利于北魏对中原广大地区的统治,也不利于鲜卑政权学习和接受汉族先进的文化。

(3)有益。理由:促进民族融合;促进国家的统一;促进经济的发展;促进各民族之间的交流等(符合题意,言之有理即可)。

第四学习主题

政权分立与民族融合

(45分钟

100分)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.四位同学作了主题演讲,你认为哪一个最能准确地概括三国两晋南北朝这段历史的基本特征(

)

A.文明初露曙光

B.统一国家的建立

C.政权分立与民族融合

D.繁荣与开放

2.

发生在东汉献帝建安五年(公元200年)的一场战役,是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一,战后曹操基本上统一了北方。这场战役是(

)

A.巨鹿之战

B.官渡之战

C.赤壁之战

D.淝水之战

3.“东望夏口,西望武昌……此非孟德之困于周郎者乎?”这是宋朝散文家苏轼对下列哪次战役的感叹(

)

A.巨鹿之战

B.长平之战

C.官渡之战

D.赤壁之战

4.下列史实,按因果关系排列,应该是(

)

①曹操“挟天子以令诸侯”

②东汉末年军阀割据混战

③曹操统一北方

④赤壁之战

A.①②③④

B.②①③④

C.①②④③

D.②①④③

5.东汉末年,群雄并起,国家陷于分裂割据局面,最终形成三国鼎立的格局。下列示意图符合公元229年中国局势的是(

)

6.下列对下图局面的评价,符合历史发展趋势的一项是(

)

A.战乱频繁,破坏了社会经济

B.割据一方,加剧了国家的分裂

C.破坏了民族关系,不利于民族融合

D.局部统一,为全国统一创造了条件

7.下列人物不属于三国时期的是(

)

A.曹操

B.刘备

C.诸葛亮

D.曹丕

8.下述事件按先后顺序排列正确的是(

)

①官渡之战

②孝文帝迁都洛阳

③三国鼎立形成

④卫温到达夷洲

A.①③④②

B.②③④①

C.③①②④

D.④①②③

9.东汉、魏晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。主要包括(

)

A.匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

B.匈奴、蒙古、鲜卑、羯、氐、

C.匈奴、蒙古、羯、氐、羌

D.匈奴、女真、羯、氐、羌

10.电视剧《大槐树》讲述的是山西洪洞县人民移居山东等地的故事。而在中国古代史上北方人口则大量向南迁移,它所带来的最重要的影响是(

)

A.加剧了南方的混乱局面

B.使北方趋于平静

C.促进了南方经济的发展

D.平衡了南北经济的发展

11.会稽山风光秀美,是我国著名的风景区。在三国时期,这里曾因一种手工产品而著名,请你猜一猜它是(

)

A.蜀锦

B.藤纸

C.越布

D.青瓷

12.下列有关南方开发的史实,不正确的是(

)

A.蜀汉政权屯田开荒,促进了江南农业的发展

B.孙吴时在江南手工业中最重要的是织造麻布

C.诸葛亮治理蜀国,恢复和发展成都平原的经济

D.东晋时期,南方统治者重视开发经济,促进了南方经济的发展

13.随着经济全球化趋势的出现,世界各国加强了联系,而早在东晋南朝时,我国南北经济就出现了互相交流的局面,这时南方人可以吃到的北方粮食品种是

(

)

A.小麦

B.水稻

C.葡萄

D.石榴

14.“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音……年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官……”这段材料反映了北魏孝文帝改革中的哪项措施

(

)

A.迁都洛阳

B.实行官吏俸禄制

C.颁布均田令

D.讲汉语

15.某“元”姓同学对自己的姓氏产生了兴趣,在上网查询时才发现历史上曾有将拓跋氏改为元姓的历史。请问它发生在(

)

A.管仲改革时期

B.商鞅变法时期

C.秦始皇大统一时期

D.北魏孝文帝改革时期

16.生活在北魏孝文帝改革时期的某位鲜卑贵族不可能经历的是(

)

A.在都城长安严惩贪官污吏

B.与汉族贵族通婚

C.负责推行均田令

D.努力学习汉话

17.改革是社会进步的永恒主题。北魏孝文帝改革促进了社会发展,主要表现在(

)

A.确立了专制主义中央集权制度

B.促进了北方民族大融合

C.加强了对边境地区的管辖

D.结束了南北长期分裂的局面

18.商鞅变法和孝文帝改革获得成功的根本原因是(

)

A.顺应历史发展的趋势

B.得到最高统治者的支持

C.促进中国社会封建化

D.符合人民群众的要求

19.小美想写北魏题材的小论文,拟了以下几个题目,其中有误的是(

)

A.《北魏统一全国》

B.《胡人汉服与汉人胡食》

C.《从平城到洛阳》

D.《人口迁徙与民族融合》

20.在我国古代“民族融合”一词最本质的含义是(

)

A.迁移、杂居、互相通婚

B.统治者推行汉化政策

C.各民族互相学习,扬长避短,共同发展

D.各族人民共同进行反压迫斗争

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题16分,第23题12分,第24题12分,共50分)

21.判断下列表述是否正确,正确的在括号内打“√”,错误的打“×”。

(1)东汉末年,军阀割据一方,其中著名的军阀有袁绍、曹丕等。(

)

(2)三国时期,侯官、临海和夷洲是吴国三大造船中心。(

)

(3)南朝时,建康的变化可以说是江南地区开发的一个缩影。(

)

(4)在长期的历史发展过程中,我国的民族分布,形成了汉族主要居住在中原地区、少数民族散居边地的格局。(

)

(5)南北朝时,汉族和各少数民族彼此影响,“胡人汉服”、“汉人胡食”成为时尚。(

)

22.《龟虽寿》是公元207年,曹操写的一首诗。下图中这几句的意思是伏在马槽上的老马仍想驰骋千里,想建功立业的烈士到了暮年,仍是壮志不减。

龟虽寿(部分)

汉·曹操

老骥伏枥,

志在千里。

烈士暮年,

壮心不已。

请回答:

(1)曹操的“壮心”指的是什么

(2分)这首诗表达了他怎样的思想感情 (2分)

(2)曹操最大的功绩是什么

(2分)为什么能够取得这样的功绩

(4分)

(3)曹操一生受到的最大挫折是什么

(2分)他为什么会受挫折

(4分)

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一

中国古代,由于天灾人祸不断,人口的流动始终没有停止过。有时还遇见大规模的流民浪潮。历史上中原人口纷纷向南迁移有三次高潮:第一次是永嘉之乱(八王之乱)后的人口南迁……在人力作为生产力主体的古代,人口的迁移客观上加速了迁入地生产的发展。

材料二

江南之为国盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料三

面对大量农村人口流入城市,中国政府在2010-2015五年规划中提出不仅要鼓励国内地区间人口流动,还要改善进城务工人员的生活条件。

(1)假如你是三国两晋南北朝时期一位生活在北方黄河流域的汉族人,你将会和你的家人及同乡迁移到什么地方?(2分)请说出迁移的主要原因。(2分)

(2)材料二反映的是什么时期的社会生产状况?(2分)

(3)自东汉末年以来的人口南迁,对当时的社会发展起到了怎样的作用?(2分)

(4)针对近年来出现的农民进城务工、劳务输出等迁徙现象,谈谈人口流动与经济发展有什么关系?(4分)

24.

阅读下列材料,回答问题。

材料一

北魏在平城建都后,“营宫室,建宗庙,立社稷”,进行了一系列大规模的首都建设。……建都长达96年……一直是北方政治、军事、经济、文化的中心。

——姚宾《名城大同》

材料二

太和十八年,北魏迁都洛阳。

(1)材料一中提到的“平城”是指今天的哪座城市?(2分)

(2)材料二中“太和十八年”是指哪一年?(2分)当时在位的皇帝是谁?(2分)结合所学知识说说北魏政府迁都的原因。(3分)

(3)北魏政权的迁都对维护国家统一、发展是否有益?(1分)说出两点理由。(2分)

答案解析

1.【解析】选C。本题考查学生的理解能力。三国两晋南北朝时期国家处于分裂状态,政权更迭频繁,由于北方少数民族内迁,北方人民南迁,出现了民族融合的趋势,故选C。

2.

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。公元200年,曹操在官渡之战中以弱胜强,打败袁绍,战后基本上统一了北方黄河流域。故答案为B。

3.【解析】选D。本题考查学生的阅读、理解能力。从材料中得出的有效信息是“孟德”、“周郎”,前者是曹操的字,后者是周瑜的别称,由此可判断材料所说的战役是赤壁之战。

4.【解析】选B。本题考查学生的分析、理解能力。东汉末年天下大乱,曹操占据河南“挟天子以令诸侯”,大败袁绍后统一北方,实力大增,后为统一全国与孙刘联军大战赤壁,故选B。

5.【解析】选B。本题实际考查魏、蜀、吴三国的建立者及都城。

6.【解析】选D。本题考查学生识图分析能力。图片是三国鼎立图,对三国鼎立局面的评价,D项恰当,因为局部统一,结束了混乱局面,促进了经济发展,为全国统一创造了条件。

7.【解析】选A。本题主要考查学生的分析辨别能力。220年,曹操病死,他的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,改国号为魏,三国时期开始。

8.【解析】选A。本题主要考查学生的识记能力和排序能力。①发生在200年,②发生在494年,③发生在229年,④发生在230年。

9.【解析】选A。从东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方和西部的少数民族陆续内迁,到西晋末年,人数达到几百万。

10.【解析】选C。本题考查学生的分析、理解能力。在我国古代,北方人民南迁,一方面带去了先进的技术和工具,另一方面增加了大量劳动力,促进了南方经济的发展。

11.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。三国时期,江南经济得到发展,手工业水平显著提高,会稽一带出产的越布成为当地著名特产,闻名于世。

12.【解析】选A。本题考查学生的综合比较分析能力。在江南开发中实行屯田开荒,促进江南农业发展的政权是孙吴政权。

13.【解析】选A。本题考查学生再认再现知识的能力。早在河姆渡原始居民就已种植水稻了,C、D不属于粮食作物,是水果类。东汉末年北方人开始南迁,并带去先进的生产技术和不同的生活方式,小麦的种植推广到江南。

14.【解析】选D。本题考查学生的分析理解能力。材料中的“北语”是指鲜卑语,“正音”是指汉语。材料的意思是要求三十以下的大臣改说汉语,不改的“降爵黜官”。

15.【解析】选D。本题考查学生的辨析能力。解答本题首先要找到题干中的关键词“元姓”、“拓跋氏”,可知是北魏孝文帝改革中改用汉姓的内容。

16.【解析】选A。本题考查学生灵活运用历史知识解决问题的能力。北魏孝文帝把都城迁到洛阳,故A项是错误的。

17.【解析】选B。本题是对北魏孝文帝改革作用的考查。题干关键信息是“社会发展”。在统一黄河流域的基础上,孝文帝为了加强对中原地区的统治进行改革,说汉话、穿汉服、改汉姓、与汉联姻、学汉礼法等改革措施促进了北魏与中原文化的融合,促进了北方少数民族与汉族的民族大融合。故选B。

18.【解析】选A。商鞅变法前封建经济已经出现,为确立封建制度,发展封建经济,商鞅开始变法,从而确立起封建制度;孝文帝改革前民族融合已经成为趋势,顺应这一趋势,孝文帝进行改革。

19.【解析】选A。本题考查学生的识记、辨析能力。B、C、D三项所反映的事实都与孝文帝改革有关;北魏政权没有统一全国,只是统一了黄河流域,所以A项不正确。

20.【解析】选C。本题考查学生的理解能力。民族融合就是各民族之间在长期交往中,互相学习,消除隔阂。在经济、文化、生活方面趋向一致。A、B、D是民族融合的方式,而不是含义。

21.答案:(1)×;(2)×;(3)√;(4)√;(5)√。

22.【解析】本题是对曹操事迹的综合考查,以诗词入手,具有文史结合的特点。第(1)题的关键是根据题干中“公元207年”判断这首诗写于赤壁之战前夕。第(2)题考查了曹操统一北方的贡献及原因。第(3)题考查了赤壁之战及曹操失败的原因。

答案:(1)此诗作于赤壁之战前,曹操的“壮心”指的是统一全国。此诗表达了他致力于统一,老当益壮、积极进取的豪壮之情。

(2)曹操最大的功绩是统一了北方。这是因为他在政治上“挟天子以令诸侯”,并注意招纳和提拔贤能;经济上实行屯田,奖励农耕;军事上以少胜多,战胜袁绍,为统一北方奠定了基础。

(3)曹操受到的最大挫折就是在赤壁之战中遭到失败。原因一是曹操骄傲自满;二是将士来自北方,不习水战;三是孙、刘联军采用诸葛亮和周瑜的正确战术等。

23.【解析】本题考查学生阅读、分析、归纳能力。第(1)题在阅读材料的基础上,结合所学知识回答。第(2)题结合材料回答。第(3)题可从劳动力、生产技术等方面回答人口南迁的作用。第(4)题是开放性题目,可从正反两方面回答人口流动带来的影响,人口流动既促进经济发展,又带来许多社会问题。

答案:

(1)江南地区。原因:躲避北方战乱。

(2)南朝。

(3)人口南迁,不仅使南方增加了大量劳动力,而且带来先进的生产技术,促进了江南地区经济的开发和发展,为我国经济重心的逐渐南移奠定了基础。

(4)提示:现实生活中的人口流动和人口迁移有利于我国经济的发展,但是,如果管理不善,也会带来负面影响,如城市人口急剧增加容易造成环境污染、社会治安状况下降,如何提高改善和保障进城农民工的待遇、生活,以及其子女的受教育问题等。(言之有理即可)

24.【解析】本题考查学生的识记和分析理解能力。北魏孝文帝时把都城从平城迁到洛阳,有利于接受汉族先进的文化,有利于巩固统治。第(1)、(2)题属于识记层次的问题,结合所学知识回答即可。第(3)题是开放性题目,从迁都的影响方面组织答案。

答案:(1)大同。

(2)494年。孝文帝。平城气候干旱,出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。平城位置偏北,不利于北魏对中原广大地区的统治,也不利于鲜卑政权学习和接受汉族先进的文化。

(3)有益。理由:促进民族融合;促进国家的统一;促进经济的发展;促进各民族之间的交流等(符合题意,言之有理即可)。

同课章节目录

- 第一学习主题 中华文明的起源

- 第1课 中国境内的早期人类

- 第2课 原始农耕文化的遗存

- 第3课 远古的传说

- 主题活动一 创办“历史角”

- 第二学习主题 国家的产生和社会变革

- 第4课 夏朝和商朝

- 第5课 西周的兴亡

- 第6课 春秋争霸

- 第7课 战国争雄

- 第8课 商鞅变法

- 第三学习主题 统一国家的建立

- 第9课 秦朝的统一

- 第10课 秦末农民起义

- 第11课 汉武帝的文治武功

- 第12课 张骞通西域

- 第13课 两汉时期的对外交流

- 主题活动二 我评秦始皇和汉武帝

- 第四学习主题 政权分立与民族融合

- 第14课 三国鼎立局面的形成

- 第15课 南方的初步开发

- 第16课 北魏孝文帝的改革

- 第五学习主题 中国古代文化(上)

- 第17课 青铜工艺的杰出成就

- 第18课 卓越的工程

- 第19课 科学技术的重大成果

- 第20课 汉字的演变

- 第21课 活跃的学术思想

- 第22课 文学、史学与宗教

- 第23课 多姿多彩的艺术