第24课《唐诗三首》课件

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

疾苦之下的百态人生,

悲悯交加的人生之歌。

————《唐诗三首》

杜甫

字子美,诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。

他是唐代伟大的现实主义诗人,他的诗篇象一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌。他的诗歌被公认“诗史”,他本人也被看做一代宗师,被尊称为“诗圣”。

白居易

字乐天,号香山居士,唐代伟大的现实主义诗人。世称“诗魔”或“诗王”。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写下了许多感叹时事、反映人民疾苦的诗篇。

有《白氏长庆集》传世,现存诗3000多首。代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。

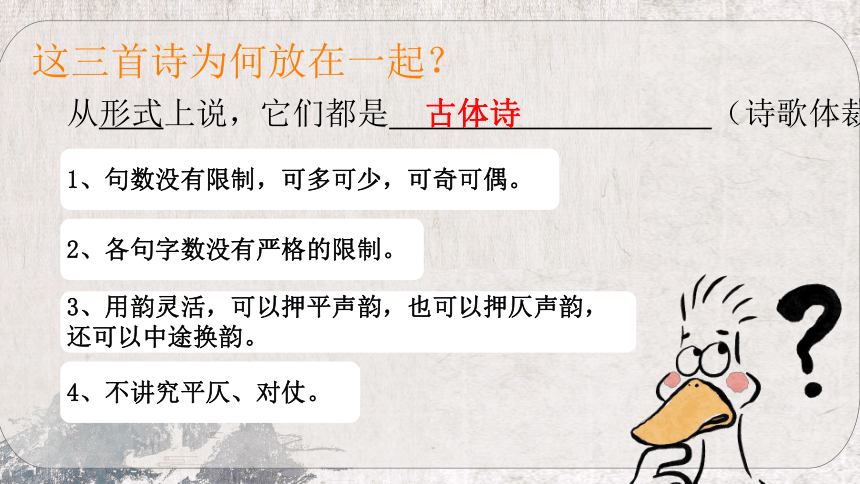

这三首诗为何放在一起?

从形式上说,它们都是 (诗歌体裁)。

古体诗

1、句数没有限制,可多可少,可奇可偶。

2、各句字数没有严格的限制。

3、用韵灵活,可以押平声韵,也可以押仄声韵,还可以中途换韵。

4、不讲究平仄、对仗。

这三首诗为何放在一起?

从内容上说,它们都是 (诗歌风格)。

现实主义叙事诗

杜甫

白居易

(现实主义)

诗歌体裁的一种,它用诗的形式刻画人物、通过写人叙事来抒发情感。

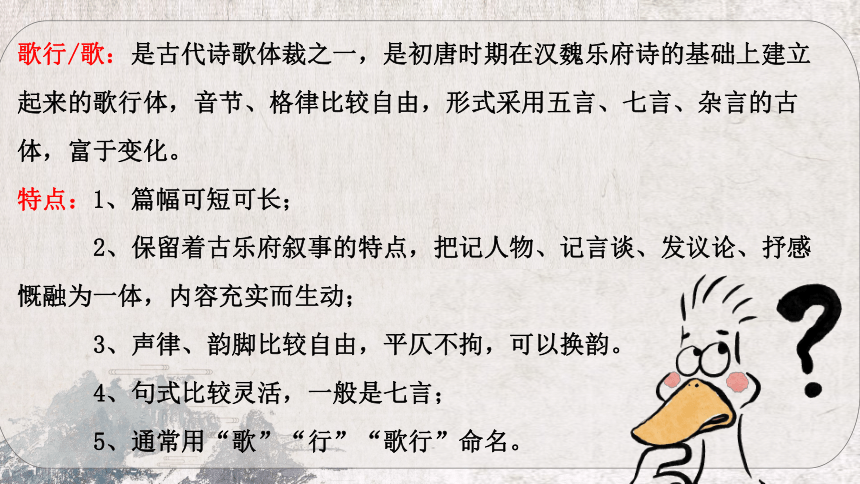

歌行/歌:是古代诗歌体裁之一,是初唐时期在汉魏乐府诗的基础上建立起来的歌行体,音节、格律比较自由,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。

特点:1、篇幅可短可长;

2、保留着古乐府叙事的特点,把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体,内容充实而生动;

3、声律、韵脚比较自由,平仄不拘,可以换韵。

4、句式比较灵活,一般是七言;

5、通常用“歌”“行”“歌行”命名。

『宫市』

“宫”指皇宫,“市”是买的意思。中唐时期,宦官专权,横行无忌,常到民间市场以低价强购货物,名为“宫市”,实为掠夺。

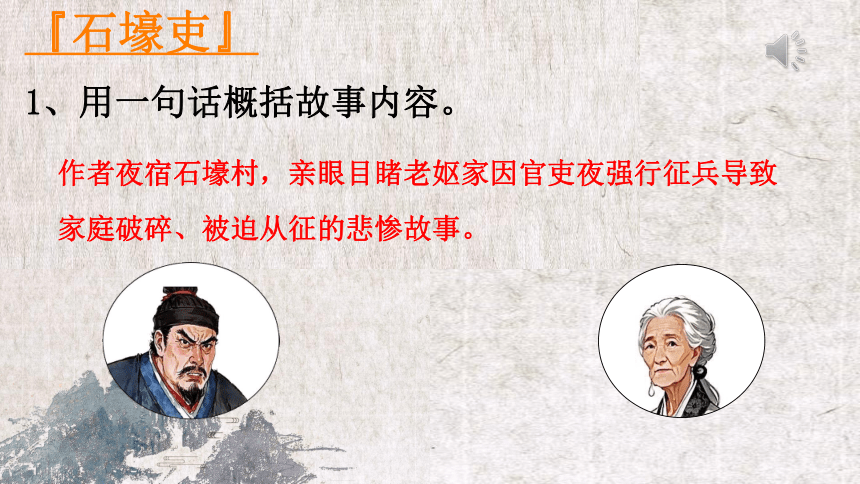

1、用一句话概括故事内容。

作者夜宿石壕村,亲眼目睹老妪家因官吏夜强行征兵导致家庭破碎、被迫从征的悲惨故事。

『石壕吏』

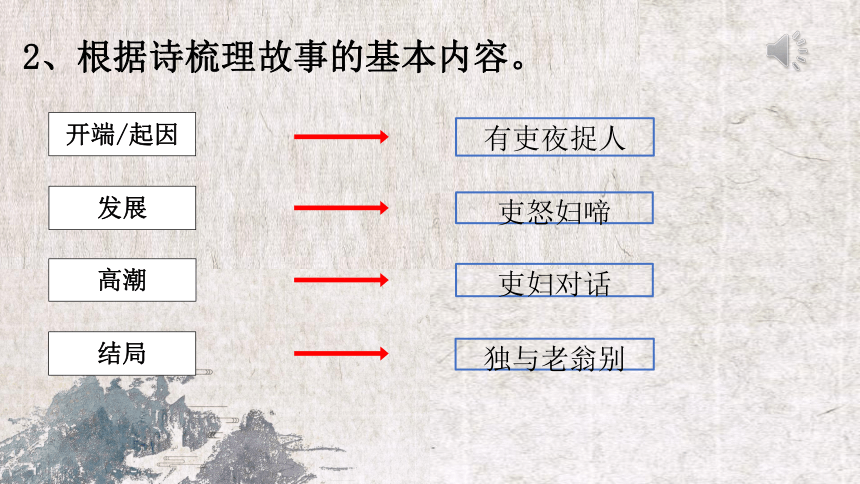

2、根据诗梳理故事的基本内容。

开端/起因

高潮

结局

有吏夜捉人

吏妇对话

独与老翁别

发展

吏怒妇啼

1、诗歌可以分为几层?给每一层设置一个小标题。

『茅屋为秋风所破歌』

狂

风

破

屋

群

童

盗

茅

屋

破

漏

雨

祈

求

广

厦

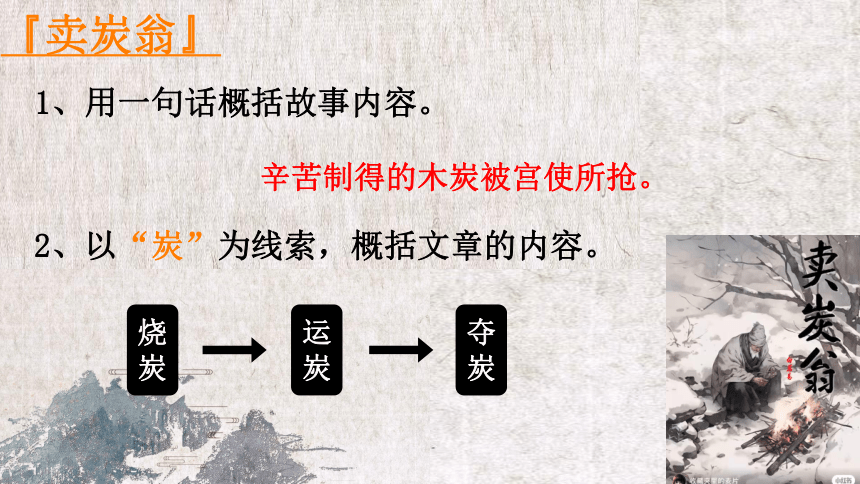

2、以“炭”为线索,概括文章的内容。

『卖炭翁』

1、用一句话概括故事内容。

辛苦制得的木炭被宫使所抢。

烧炭

运炭

夺炭

品味百态人生,

唱响悲悯之歌。

定义:国家给于贫困家庭的最低生活保障金。

法律规定以下人群可以申请低保救助:

1、没有生活来源的家庭或个人。

2、丧失劳动能力的家庭或个人。

3、没有赡养人或抚养人的家庭或个人。

4、家庭成员中有身患重大疾病没有钱就医的。

5、属于严重精神病、智障、老年痴呆的家庭或个人。

6、有严重身体残疾并且生活不能自理的家庭或个人。

7、没有加入五保的老人。

三首诗中,谁可以申请??

老妪

杜甫

老翁

字子美,别名杜少陵,自号少陵野老,唐代现实主义诗人,现因战争流落,暂居四川成都草堂。

河南三门峡石壕村村民

长安城南终南山人士

(终南山伐木烧炭者)

『基本信息』

因官吏夜强行征兵导致家庭破碎、被迫从征。

茅屋被秋风所吹毁。

辛苦制得的木炭被宫使所抢。

『人物经历』——用一句话概括

苦

从何来

苦

(丧子之苦)

(困窘之苦)

(应征之苦)

三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

从何来

苦

(狂风袭屋、茅草翻飞之苦)

(群童抢茅、无奈被欺之苦)

(饥寒交迫之苦)

八月秋高……沉塘坳

南村群童……自叹息

俄顷风定……何由彻

从何来

苦

(烧炭、衣食艰辛之苦)

(运炭艰难之苦)

(炭火被夺之苦)

伐薪烧炭……口中食

夜来城外……泥中歇

一车炭……充炭直

苦

官吏的强横、老妇的无奈

恶劣的环境

老翁的形象

如何体现

官吏的强横

吏呼一何怒

劳累

(夜捉人)

——夜晚更好捉

无人可捉

一何(多么)

——语言

老妇的无奈

三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有如下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

室中更无人,惟有如下孙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

文章中,大篇幅都是这些都是老妪的独白,那为什么标题要为“石壕吏”,而不是“石壕家”或者“石壕妇”?

吏:汝家有男丁否?

吏:屋中何许人?

吏:必有人焉!

吏:岂无他人哉!

『藏问与答』

『藏问与答』的作用

老妇(主人公)

明写

官吏

暗写

实则赞扬老妇自请应征的精神

背地含蓄揭露统治阶级爪牙的残暴

用暗示的手法来反衬石壕吏的狰狞面目。诗里没有叙述差役讲的半句话,但我们从老妪的回话中已经可以看出他那凶横戏暴的嘴脸。他一直逼着老妇自己出头承担才罢休。

狂风破屋之苦

这一节是如何写狂风破屋的情景的?

结合相关语句分析。

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

号

卷

拟人

正面描写

听觉

风之猛烈

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

动词

侧面描写

视觉

风之威力

群童抢茅之苦

此时杜甫仅有49岁,为何说自己“老无力”?

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

“老”字是写其心境,是写其饱受战乱之苦,跌沛流离,未老先衰,心力交瘁。

“归来倚杖自叹息”,作者在叹息什么?

1、秋风无情毁屋。

2、顽童幼稚,不懂生活艰辛之苦。

3、黎民百姓饱受战乱之苦。

饥寒交迫之苦

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

这一节如何写出了杜甫怎样的现状?

结合句子分析。

比喻

铁

麻

雨大且密集

被子僵硬且陈旧

现状

屋漏偏逢连夜雨,彻夜难眠。

烧炭、衣食物之苦

这一节从哪里能体现卖炭翁的艰苦?

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

外貌描写

心理描写

对 比

突出卖炭翁年事已高,为生活所迫的悲苦无奈

为何“愿天寒”?

卖个好价钱

运炭艰难之苦

文中从哪里能体现卖炭翁运炭的艰苦?

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。

一车炭,千余斤。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

炭火被夺之苦

文中从什么方面讲述卖炭翁炭火被夺的苦楚的?

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白杉儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

宫使

外貌描写

卖炭翁

衣正单

牛困人饥

对 比

动作描写

反衬出两者境遇的悬殊:劳动者的艰辛不易,宫使的骄横悠闲。

炭火被夺之苦

文中还从什么方面讲述卖炭翁炭火被夺的苦楚的?

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

一车炭,千余斤。

半匹红纱一丈绫。

对 比

突出宫使掠夺的残酷。

苦

之根源

唐肃宗乾元元年(758年),为平安史之乱,郭子仪等率二十万唐军围攻邮部,有望取胜。次年春,史思明援军赶到,加上唐军内讧,遭两面夹击后全线崩溃,郭子仪退守河阳并四处抽丁补充兵力。杜甫从洛阳回华州途中目睹征夫怨妇的悲苦,遂写下“三吏”“三别”。

战乱之苦

战乱之下,丁壮尽毁,最终家庭破碎。

苦

之根源

唐肃宗乾元二年(759 年),关中饥荒,杜甫弃官辗转至四川。在亲友帮助下,于成都浣花溪畔建草堂,过上相对安定生活,日常以作诗赏花另乐。但生活依旧货穷,忧国忧民之心未改。上元二年(761年)秋,暴风而袭击茅屋,再一次把他从浪漫的隐居生活中敲醒,促使他写下相关诗作。

忧国忧民之苦

苦

之根源

唐朝中后期,政治日益腐败,宫廷中设有“宫市”制度。宦官们常以低价强买甚至直接抢夺百姓货物,给百姓带来了沉重的灾难。

“宫市”制度之苦

苦

悲

从

来

『作者在故事中充当什么样的角色?』

《石壕吏》

(旁观者)

《茅屋为秋风所破歌》

(亲历者)

《卖炭翁》

(记录者)

那作者对于发生的这些事情,保持怎样的态度呢?

《石壕吏》中,作者为对老妇、官吏是什么态度?

正面歌颂老妪勇于承担苦难的精神,表达对人民的同情,表明自己支持唐朝进行的这场战争,希望取得最后的胜利。

背地含蓄揭露统治阶级爪牙的残暴。

《石壕吏》中,作者为什么没挺身而出制止?

1、杜甫内心存在着既忧国又忧民的矛盾。

2、既同情老妪一家妻离子散的悲惨遭遇。

3、又清楚天下战争大势,明白现阶段唐王朝急需兵力打仗。

主旨

全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦致词,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,对石壕吏蛮横的批判,对劳动人民的深切同情,还有一份忧国忧民的矛盾与无奈。

《石壕吏》

《茅屋为秋风所破歌》中,作者又是怎样的感受?

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻。

直接原因

布衾多年冷似铁

根本原因

床头屋漏无干处

自经丧乱少睡眠

(满腔愁绪)

辗转难眠的杜甫在想些什么?表达了作者怎样的情怀?

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

辗转难眠的杜甫在想些什么?表达了作者怎样的情怀?

推己及人

由眼前个人的遭遇想到天下的“寒士”

希望他们能拥有千万间可以避风躲雨的“广厦”

情怀

关心民间疾苦、胸怀天下、忧国忧民。

从何来

苦

(狂风袭屋、茅草翻飞之苦)

(群童抢茅、无奈被欺之苦)

(天下之苦)

(饥寒交迫之苦)

八月秋高……沉塘坳

南村群童……自叹息

俄顷风定……何由彻

安得广厦……死亦足

“诗圣”

身世的痛苦与无奈

对民生疾苦的同情与关切

推己及人的博爱情怀

舍己为人的无私精神

饱览民生疾苦、体察人间冷暖的济世情怀

对美好生活的渴望与期盼

主旨

诗人借写自己的茅屋被秋风所破的痛苦,想到了饱经战乱、仍流离失所的人民,表现了诗人推己及人,关心人民疾苦的博大胸怀和崇高理想。

《茅屋为秋风所破歌》

记录者

第一节写卖炭翁劳苦悲惨的生活。

第二节写“宫使”对卖炭翁的掠夺。

主旨

作者通过完整的故事情节和人物描写,揭露了“官市”的掠夺本质,反映了中唐以后统治阶层直接剥削、压迫人民的社会现实,表达了对劳动人民的深切同情。

《卖炭翁》

疾苦之下的百态人生,

悲悯交加的人生之歌。

————《唐诗三首》

杜甫

字子美,诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。

他是唐代伟大的现实主义诗人,他的诗篇象一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌。他的诗歌被公认“诗史”,他本人也被看做一代宗师,被尊称为“诗圣”。

白居易

字乐天,号香山居士,唐代伟大的现实主义诗人。世称“诗魔”或“诗王”。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写下了许多感叹时事、反映人民疾苦的诗篇。

有《白氏长庆集》传世,现存诗3000多首。代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。

这三首诗为何放在一起?

从形式上说,它们都是 (诗歌体裁)。

古体诗

1、句数没有限制,可多可少,可奇可偶。

2、各句字数没有严格的限制。

3、用韵灵活,可以押平声韵,也可以押仄声韵,还可以中途换韵。

4、不讲究平仄、对仗。

这三首诗为何放在一起?

从内容上说,它们都是 (诗歌风格)。

现实主义叙事诗

杜甫

白居易

(现实主义)

诗歌体裁的一种,它用诗的形式刻画人物、通过写人叙事来抒发情感。

歌行/歌:是古代诗歌体裁之一,是初唐时期在汉魏乐府诗的基础上建立起来的歌行体,音节、格律比较自由,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。

特点:1、篇幅可短可长;

2、保留着古乐府叙事的特点,把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体,内容充实而生动;

3、声律、韵脚比较自由,平仄不拘,可以换韵。

4、句式比较灵活,一般是七言;

5、通常用“歌”“行”“歌行”命名。

『宫市』

“宫”指皇宫,“市”是买的意思。中唐时期,宦官专权,横行无忌,常到民间市场以低价强购货物,名为“宫市”,实为掠夺。

1、用一句话概括故事内容。

作者夜宿石壕村,亲眼目睹老妪家因官吏夜强行征兵导致家庭破碎、被迫从征的悲惨故事。

『石壕吏』

2、根据诗梳理故事的基本内容。

开端/起因

高潮

结局

有吏夜捉人

吏妇对话

独与老翁别

发展

吏怒妇啼

1、诗歌可以分为几层?给每一层设置一个小标题。

『茅屋为秋风所破歌』

狂

风

破

屋

群

童

盗

茅

屋

破

漏

雨

祈

求

广

厦

2、以“炭”为线索,概括文章的内容。

『卖炭翁』

1、用一句话概括故事内容。

辛苦制得的木炭被宫使所抢。

烧炭

运炭

夺炭

品味百态人生,

唱响悲悯之歌。

定义:国家给于贫困家庭的最低生活保障金。

法律规定以下人群可以申请低保救助:

1、没有生活来源的家庭或个人。

2、丧失劳动能力的家庭或个人。

3、没有赡养人或抚养人的家庭或个人。

4、家庭成员中有身患重大疾病没有钱就医的。

5、属于严重精神病、智障、老年痴呆的家庭或个人。

6、有严重身体残疾并且生活不能自理的家庭或个人。

7、没有加入五保的老人。

三首诗中,谁可以申请??

老妪

杜甫

老翁

字子美,别名杜少陵,自号少陵野老,唐代现实主义诗人,现因战争流落,暂居四川成都草堂。

河南三门峡石壕村村民

长安城南终南山人士

(终南山伐木烧炭者)

『基本信息』

因官吏夜强行征兵导致家庭破碎、被迫从征。

茅屋被秋风所吹毁。

辛苦制得的木炭被宫使所抢。

『人物经历』——用一句话概括

苦

从何来

苦

(丧子之苦)

(困窘之苦)

(应征之苦)

三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

从何来

苦

(狂风袭屋、茅草翻飞之苦)

(群童抢茅、无奈被欺之苦)

(饥寒交迫之苦)

八月秋高……沉塘坳

南村群童……自叹息

俄顷风定……何由彻

从何来

苦

(烧炭、衣食艰辛之苦)

(运炭艰难之苦)

(炭火被夺之苦)

伐薪烧炭……口中食

夜来城外……泥中歇

一车炭……充炭直

苦

官吏的强横、老妇的无奈

恶劣的环境

老翁的形象

如何体现

官吏的强横

吏呼一何怒

劳累

(夜捉人)

——夜晚更好捉

无人可捉

一何(多么)

——语言

老妇的无奈

三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有如下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

室中更无人,惟有如下孙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

文章中,大篇幅都是这些都是老妪的独白,那为什么标题要为“石壕吏”,而不是“石壕家”或者“石壕妇”?

吏:汝家有男丁否?

吏:屋中何许人?

吏:必有人焉!

吏:岂无他人哉!

『藏问与答』

『藏问与答』的作用

老妇(主人公)

明写

官吏

暗写

实则赞扬老妇自请应征的精神

背地含蓄揭露统治阶级爪牙的残暴

用暗示的手法来反衬石壕吏的狰狞面目。诗里没有叙述差役讲的半句话,但我们从老妪的回话中已经可以看出他那凶横戏暴的嘴脸。他一直逼着老妇自己出头承担才罢休。

狂风破屋之苦

这一节是如何写狂风破屋的情景的?

结合相关语句分析。

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

号

卷

拟人

正面描写

听觉

风之猛烈

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

动词

侧面描写

视觉

风之威力

群童抢茅之苦

此时杜甫仅有49岁,为何说自己“老无力”?

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

“老”字是写其心境,是写其饱受战乱之苦,跌沛流离,未老先衰,心力交瘁。

“归来倚杖自叹息”,作者在叹息什么?

1、秋风无情毁屋。

2、顽童幼稚,不懂生活艰辛之苦。

3、黎民百姓饱受战乱之苦。

饥寒交迫之苦

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

这一节如何写出了杜甫怎样的现状?

结合句子分析。

比喻

铁

麻

雨大且密集

被子僵硬且陈旧

现状

屋漏偏逢连夜雨,彻夜难眠。

烧炭、衣食物之苦

这一节从哪里能体现卖炭翁的艰苦?

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

外貌描写

心理描写

对 比

突出卖炭翁年事已高,为生活所迫的悲苦无奈

为何“愿天寒”?

卖个好价钱

运炭艰难之苦

文中从哪里能体现卖炭翁运炭的艰苦?

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。

一车炭,千余斤。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

炭火被夺之苦

文中从什么方面讲述卖炭翁炭火被夺的苦楚的?

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白杉儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

宫使

外貌描写

卖炭翁

衣正单

牛困人饥

对 比

动作描写

反衬出两者境遇的悬殊:劳动者的艰辛不易,宫使的骄横悠闲。

炭火被夺之苦

文中还从什么方面讲述卖炭翁炭火被夺的苦楚的?

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

一车炭,千余斤。

半匹红纱一丈绫。

对 比

突出宫使掠夺的残酷。

苦

之根源

唐肃宗乾元元年(758年),为平安史之乱,郭子仪等率二十万唐军围攻邮部,有望取胜。次年春,史思明援军赶到,加上唐军内讧,遭两面夹击后全线崩溃,郭子仪退守河阳并四处抽丁补充兵力。杜甫从洛阳回华州途中目睹征夫怨妇的悲苦,遂写下“三吏”“三别”。

战乱之苦

战乱之下,丁壮尽毁,最终家庭破碎。

苦

之根源

唐肃宗乾元二年(759 年),关中饥荒,杜甫弃官辗转至四川。在亲友帮助下,于成都浣花溪畔建草堂,过上相对安定生活,日常以作诗赏花另乐。但生活依旧货穷,忧国忧民之心未改。上元二年(761年)秋,暴风而袭击茅屋,再一次把他从浪漫的隐居生活中敲醒,促使他写下相关诗作。

忧国忧民之苦

苦

之根源

唐朝中后期,政治日益腐败,宫廷中设有“宫市”制度。宦官们常以低价强买甚至直接抢夺百姓货物,给百姓带来了沉重的灾难。

“宫市”制度之苦

苦

悲

从

来

『作者在故事中充当什么样的角色?』

《石壕吏》

(旁观者)

《茅屋为秋风所破歌》

(亲历者)

《卖炭翁》

(记录者)

那作者对于发生的这些事情,保持怎样的态度呢?

《石壕吏》中,作者为对老妇、官吏是什么态度?

正面歌颂老妪勇于承担苦难的精神,表达对人民的同情,表明自己支持唐朝进行的这场战争,希望取得最后的胜利。

背地含蓄揭露统治阶级爪牙的残暴。

《石壕吏》中,作者为什么没挺身而出制止?

1、杜甫内心存在着既忧国又忧民的矛盾。

2、既同情老妪一家妻离子散的悲惨遭遇。

3、又清楚天下战争大势,明白现阶段唐王朝急需兵力打仗。

主旨

全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦致词,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,对石壕吏蛮横的批判,对劳动人民的深切同情,还有一份忧国忧民的矛盾与无奈。

《石壕吏》

《茅屋为秋风所破歌》中,作者又是怎样的感受?

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻。

直接原因

布衾多年冷似铁

根本原因

床头屋漏无干处

自经丧乱少睡眠

(满腔愁绪)

辗转难眠的杜甫在想些什么?表达了作者怎样的情怀?

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

辗转难眠的杜甫在想些什么?表达了作者怎样的情怀?

推己及人

由眼前个人的遭遇想到天下的“寒士”

希望他们能拥有千万间可以避风躲雨的“广厦”

情怀

关心民间疾苦、胸怀天下、忧国忧民。

从何来

苦

(狂风袭屋、茅草翻飞之苦)

(群童抢茅、无奈被欺之苦)

(天下之苦)

(饥寒交迫之苦)

八月秋高……沉塘坳

南村群童……自叹息

俄顷风定……何由彻

安得广厦……死亦足

“诗圣”

身世的痛苦与无奈

对民生疾苦的同情与关切

推己及人的博爱情怀

舍己为人的无私精神

饱览民生疾苦、体察人间冷暖的济世情怀

对美好生活的渴望与期盼

主旨

诗人借写自己的茅屋被秋风所破的痛苦,想到了饱经战乱、仍流离失所的人民,表现了诗人推己及人,关心人民疾苦的博大胸怀和崇高理想。

《茅屋为秋风所破歌》

记录者

第一节写卖炭翁劳苦悲惨的生活。

第二节写“宫使”对卖炭翁的掠夺。

主旨

作者通过完整的故事情节和人物描写,揭露了“官市”的掠夺本质,反映了中唐以后统治阶层直接剥削、压迫人民的社会现实,表达了对劳动人民的深切同情。

《卖炭翁》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读