2025广东高三金太阳联考历史试题(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 2025广东高三金太阳联考历史试题(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-24 09:39:48 | ||

图片预览

文档简介

高三历史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号,考场号、座位号填写在答题卡上

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂

黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在

答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。

一、选择题:共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.距今约4600年至4300年的广州市黄埔区甘草岭遗址已清理出新石器时代晚期遗迹419

处。其中墓葬143座、灰坑窖穴140个,可辨识出的千栏式建筑遗迹5组。出土的文物主要

有泥质陶圈足罐、豆、釜和夹砂陶鼎、纺轮等,还有水稻和粟。据此解读最合理的是,甘草岭遗

址时期

A.社会阶层分化逐渐明晰化

B居民以采集狩猎为生

C存在跨区域文化交流现象

D.原始手工业技术先进

2.质子制度在春秋战国时期是一种外交手段,主要用于增强诸侯国之间的信任和结盟。春秋时

期,交质事件只有六次。而战国时代,“质子”委派或交换成为一种十分普遍的现象。在《史记·

六国年表》中频繁出现“某太子质于某国”、“某国使太子为质”等类似的字句。这一变化反映出

A.质子是调解冲突的主要手段

8诸侯争霸战争规模扩大

(.列国互信机制逐步发展完善

D.传统礼乐制度加速崩溃

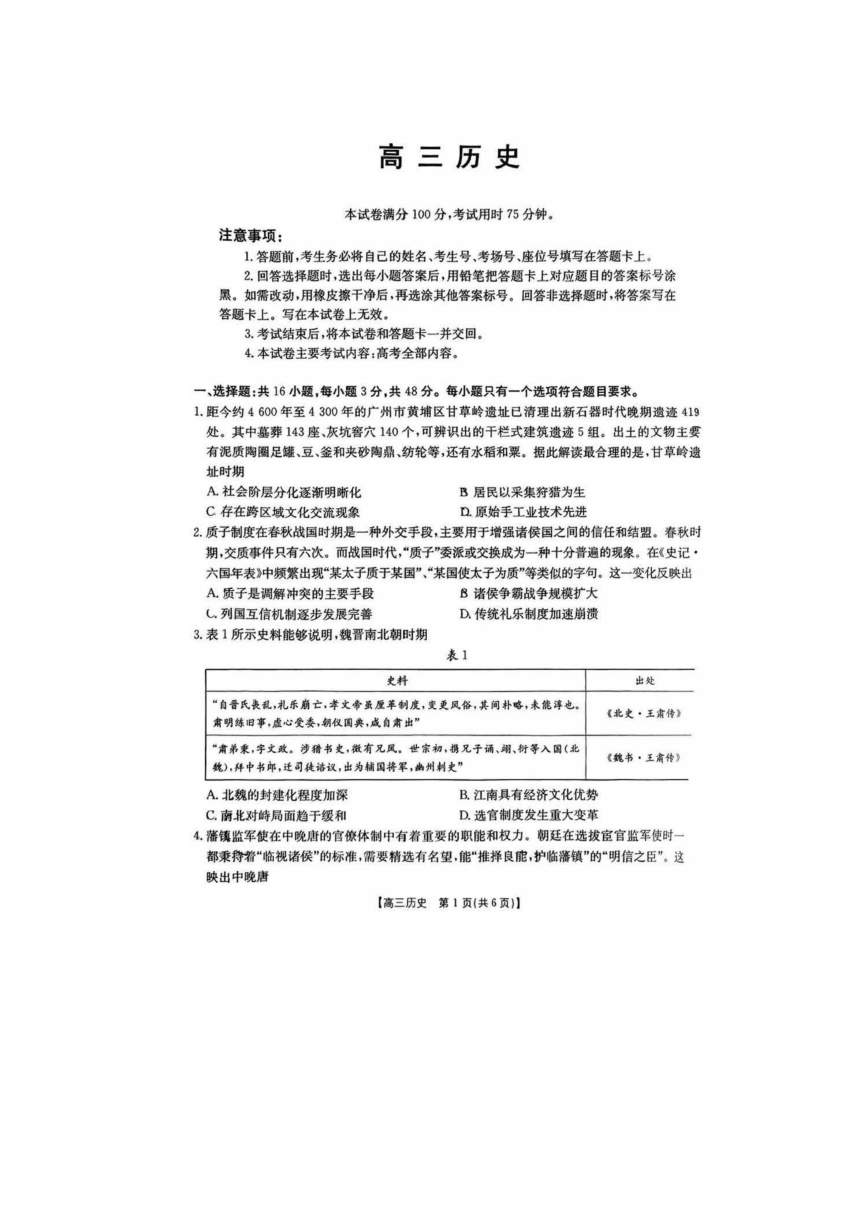

3.表1所示史料能够说明,魏晋南北朝时期

表1

史料

出处

“自晋氏丧乱,礼乐崩亡,孝文帝虽厘革制度,变更风俗,其间朴略,未能淳也

《北史·王肃传》

肃明练旧事,虚心受委,朝仅国典,咸自肃出”

“肃弟秉,宇文政。涉猎书史,微有兄风。世宗初,携兄子诵、翊、衍等入国(北

《魏书·王高传》

桃),拜中书年,迁司徒站议,出为辅国将军,幽州刺史”

A.北魏的封建化程度加深

B.江南具有经济文化优势

C.南北对峙局面趋于缓和

D.选官制度发生重大变革

4藩镇监军使在中晚唐的官僚体制中有着重要的职能和权力。朝廷在选拔宦官监军使时一

都秉脊者“临视诸侯”的标准,需要精选有名望,能“推择良能,护临藩镇”的“明信之臣”,这

映出中晚唐

【高三历史第1页(共6页)】

A.注重官员道德品质

B强化对地方的控制

C.宦官掌握军政大权

D.中央集权得到加强

5.《马可·波罗行纪》描述元代苏州:“居民生产大量的生丝,制成绸缎。不仅供给自己消费,使

人人都穿上绸缎,而且还行销其他市场。他们之中,有些人已成为富商大贾…这里商业和

工艺十分繁荣兴盛。”这反映出当时苏州

A.商帮势力逐渐崛起

B.丝绸在海外负有盛名

C.城乡经济联系密切

D.城市的经济功能凸显

6.徐光启、李之藻针对晚明出现的种种弊端,垂视西方自然科学的征实新神,他们甚至准备用十

年左右的时间对“有益世用”的西方图书~渐次广译”。黄宗羲也受西学影响,撰著了大量具有

实用价值的科学著作,如《开方命算翼测图要义》等。这反映出当时中国

A.经世致用思潮得到西学的助益

B.西学东渐改变了传统学术格局

C.西方科技知识得到了广泛传播

D.传统科技发展顺应了社会转型

7.康有为在《请废八股试帖楷法试士改用策论折》中指出:“诸生荒弃群经,唯读‘四书’,谢绝学

问,惟事八股,于是二千年之文学,扫地无用,束阁不读矣。”康有为在此强调

A.传统文学已不适应时代需求

B.西学东渐冲击传统教育

心.士人应该广泛涉猎西方学问

D.科举制度改革势在必行

8.1911年11月,孙中山在巴黎访问《欧洲信使报》,并接受《政治星期报》、巴黎《日报》等的采

访,他说:“中国革命之目的,系欲建立共和政府,效法美国。”他欢迎外资到中国开矿筑路,但

也表示将实行关税自主,保护本国实业。孙中山此举

A反映出其斗争策略具有灵活性

B.意在争取列强对革命的同情

C.推动了民族资本主义初步发展

山.表明其放弃了反帝斗争目标

9.1944年元旦到春节期间,晋绥革命根据地上演《王德锁减租》,剧中“受苦人要齐心,翻身只有

靠自己”的口号声响起时,台下齐声响应。有观众表示,要前几年就来演,他们早减租彻底了。

有干都表示:看一次《王德锁诚租》比他们开几天会都顶事。这说明敌后杭日根据地

A文艺宣传契合了现实斗争需求

B.抗日政策得到国肉各界的认同

C基层民主建设取得突破性进展

D人民群众的民族意识逐渐觉醒

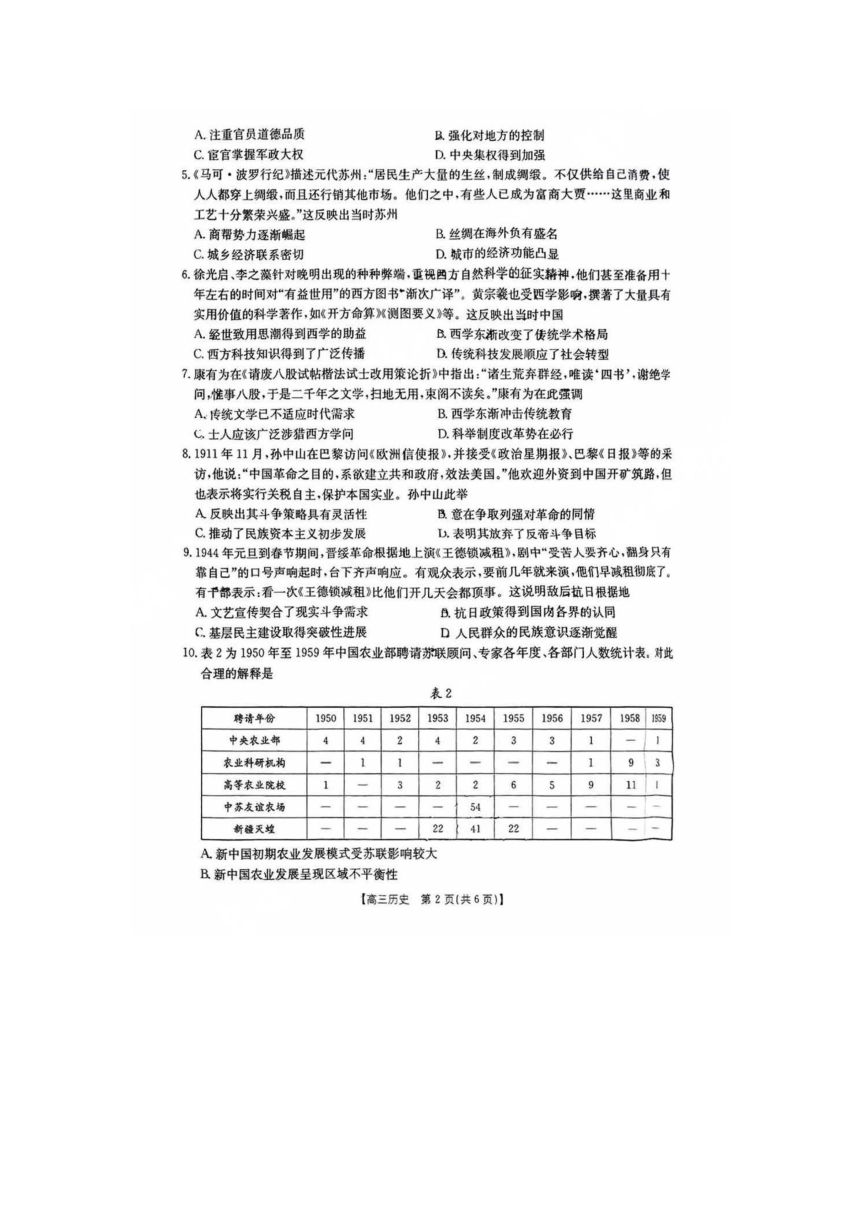

10.表2为1950年至1959年中国农业部聘请苏联顾问、专家各年度、各部门人数统计表。对此

合理的解释是

表2

聘请年份

1950195119521953

19541955

1956

1957

1958159

中央农业部

4

4

2

3

农业科研机构

高等农业院校

中苏友谊农场

斯径灭蝗

22

41

2

A新中国初期农业发展模式受苏联影响较大

B新中国农业发展呈现区域不平衡性

【高三历史第2页(共6页)】

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号,考场号、座位号填写在答题卡上

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂

黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在

答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。

一、选择题:共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.距今约4600年至4300年的广州市黄埔区甘草岭遗址已清理出新石器时代晚期遗迹419

处。其中墓葬143座、灰坑窖穴140个,可辨识出的千栏式建筑遗迹5组。出土的文物主要

有泥质陶圈足罐、豆、釜和夹砂陶鼎、纺轮等,还有水稻和粟。据此解读最合理的是,甘草岭遗

址时期

A.社会阶层分化逐渐明晰化

B居民以采集狩猎为生

C存在跨区域文化交流现象

D.原始手工业技术先进

2.质子制度在春秋战国时期是一种外交手段,主要用于增强诸侯国之间的信任和结盟。春秋时

期,交质事件只有六次。而战国时代,“质子”委派或交换成为一种十分普遍的现象。在《史记·

六国年表》中频繁出现“某太子质于某国”、“某国使太子为质”等类似的字句。这一变化反映出

A.质子是调解冲突的主要手段

8诸侯争霸战争规模扩大

(.列国互信机制逐步发展完善

D.传统礼乐制度加速崩溃

3.表1所示史料能够说明,魏晋南北朝时期

表1

史料

出处

“自晋氏丧乱,礼乐崩亡,孝文帝虽厘革制度,变更风俗,其间朴略,未能淳也

《北史·王肃传》

肃明练旧事,虚心受委,朝仅国典,咸自肃出”

“肃弟秉,宇文政。涉猎书史,微有兄风。世宗初,携兄子诵、翊、衍等入国(北

《魏书·王高传》

桃),拜中书年,迁司徒站议,出为辅国将军,幽州刺史”

A.北魏的封建化程度加深

B.江南具有经济文化优势

C.南北对峙局面趋于缓和

D.选官制度发生重大变革

4藩镇监军使在中晚唐的官僚体制中有着重要的职能和权力。朝廷在选拔宦官监军使时一

都秉脊者“临视诸侯”的标准,需要精选有名望,能“推择良能,护临藩镇”的“明信之臣”,这

映出中晚唐

【高三历史第1页(共6页)】

A.注重官员道德品质

B强化对地方的控制

C.宦官掌握军政大权

D.中央集权得到加强

5.《马可·波罗行纪》描述元代苏州:“居民生产大量的生丝,制成绸缎。不仅供给自己消费,使

人人都穿上绸缎,而且还行销其他市场。他们之中,有些人已成为富商大贾…这里商业和

工艺十分繁荣兴盛。”这反映出当时苏州

A.商帮势力逐渐崛起

B.丝绸在海外负有盛名

C.城乡经济联系密切

D.城市的经济功能凸显

6.徐光启、李之藻针对晚明出现的种种弊端,垂视西方自然科学的征实新神,他们甚至准备用十

年左右的时间对“有益世用”的西方图书~渐次广译”。黄宗羲也受西学影响,撰著了大量具有

实用价值的科学著作,如《开方命算翼测图要义》等。这反映出当时中国

A.经世致用思潮得到西学的助益

B.西学东渐改变了传统学术格局

C.西方科技知识得到了广泛传播

D.传统科技发展顺应了社会转型

7.康有为在《请废八股试帖楷法试士改用策论折》中指出:“诸生荒弃群经,唯读‘四书’,谢绝学

问,惟事八股,于是二千年之文学,扫地无用,束阁不读矣。”康有为在此强调

A.传统文学已不适应时代需求

B.西学东渐冲击传统教育

心.士人应该广泛涉猎西方学问

D.科举制度改革势在必行

8.1911年11月,孙中山在巴黎访问《欧洲信使报》,并接受《政治星期报》、巴黎《日报》等的采

访,他说:“中国革命之目的,系欲建立共和政府,效法美国。”他欢迎外资到中国开矿筑路,但

也表示将实行关税自主,保护本国实业。孙中山此举

A反映出其斗争策略具有灵活性

B.意在争取列强对革命的同情

C.推动了民族资本主义初步发展

山.表明其放弃了反帝斗争目标

9.1944年元旦到春节期间,晋绥革命根据地上演《王德锁减租》,剧中“受苦人要齐心,翻身只有

靠自己”的口号声响起时,台下齐声响应。有观众表示,要前几年就来演,他们早减租彻底了。

有干都表示:看一次《王德锁诚租》比他们开几天会都顶事。这说明敌后杭日根据地

A文艺宣传契合了现实斗争需求

B.抗日政策得到国肉各界的认同

C基层民主建设取得突破性进展

D人民群众的民族意识逐渐觉醒

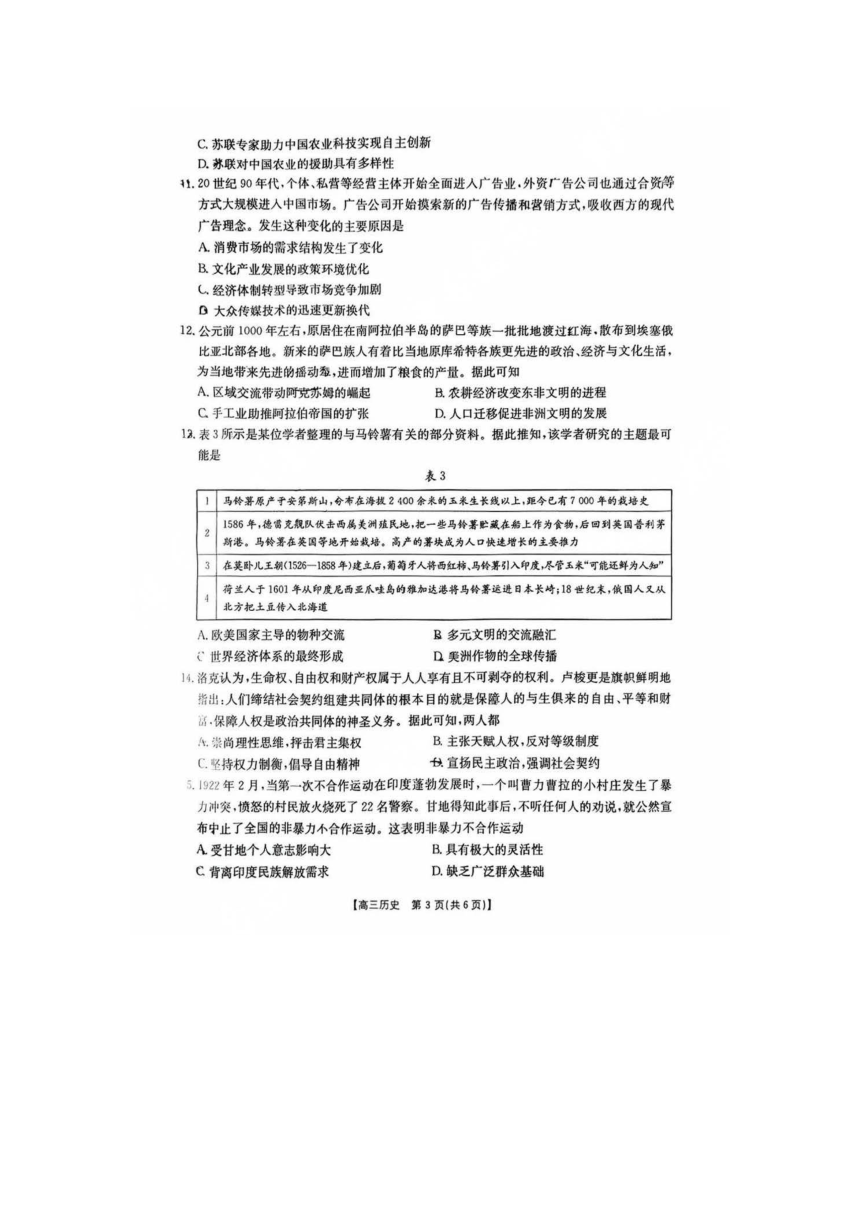

10.表2为1950年至1959年中国农业部聘请苏联顾问、专家各年度、各部门人数统计表。对此

合理的解释是

表2

聘请年份

1950195119521953

19541955

1956

1957

1958159

中央农业部

4

4

2

3

农业科研机构

高等农业院校

中苏友谊农场

斯径灭蝗

22

41

2

A新中国初期农业发展模式受苏联影响较大

B新中国农业发展呈现区域不平衡性

【高三历史第2页(共6页)】

同课章节目录