训练·达标检测6.3.1 文明的摇篮 风吹来的黄土(解析版)

文档属性

| 名称 | 训练·达标检测6.3.1 文明的摇篮 风吹来的黄土(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 569.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-06-13 18:24:14 | ||

图片预览

文档简介

训练·达标检测6.3.1 文明的摇篮 风吹来的黄土

一、单项选择题

1.下面四个地区中属于跨省区域的是 ( )

A.珠江三角洲 B.新疆维吾尔自治区

C.西双版纳 D.黄土高原

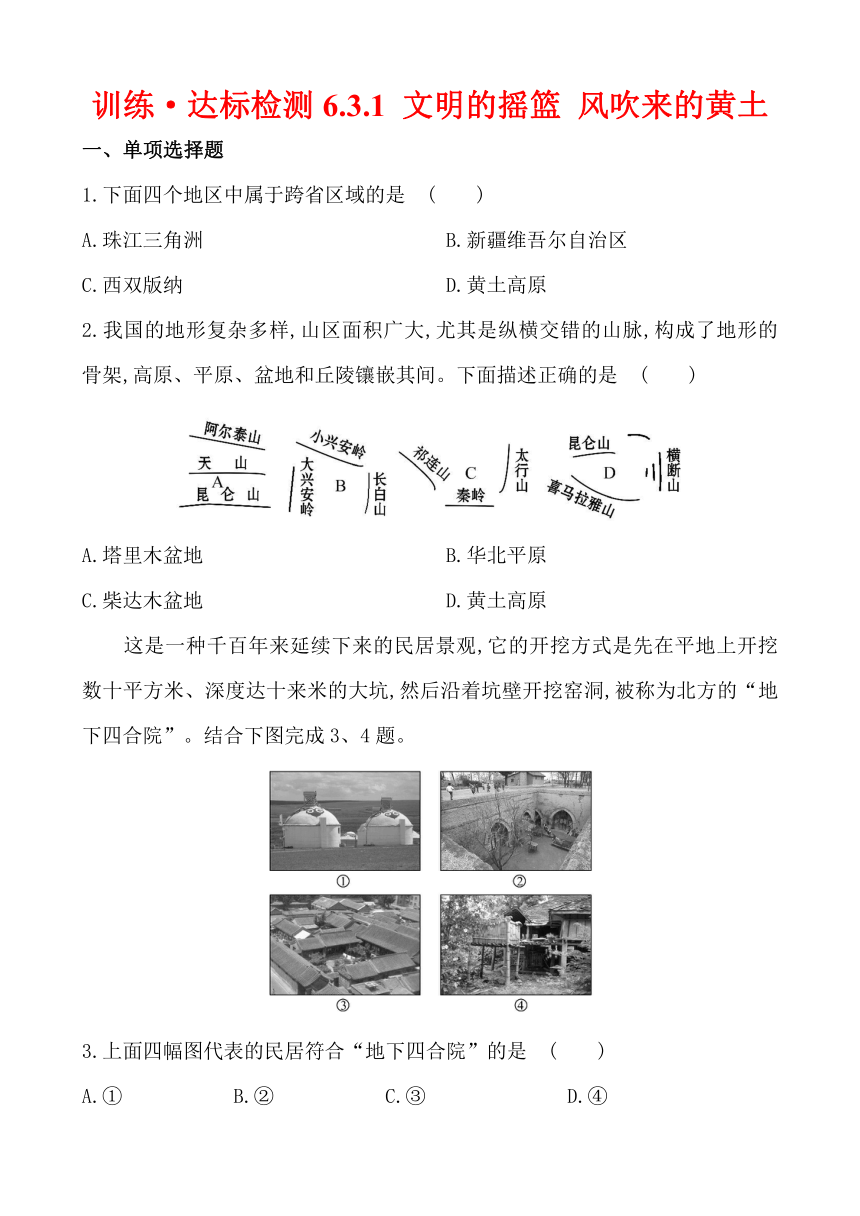

2.我国的地形复杂多样,山区面积广大,尤其是纵横交错的山脉,构成了地形的骨架,高原、平原、盆地和丘陵镶嵌其间。下面描述正确的是 ( )

A.塔里木盆地 B.华北平原

C.柴达木盆地 D.黄土高原

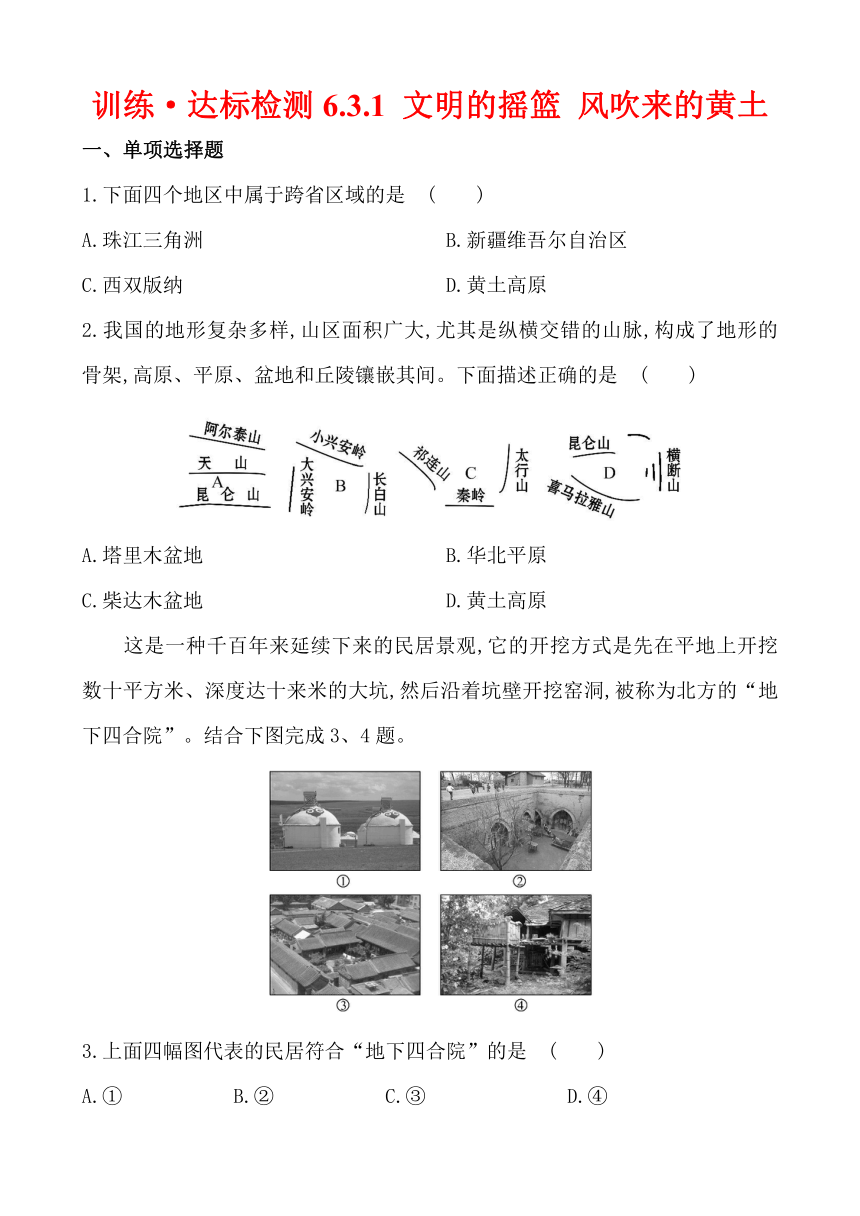

这是一种千百年来延续下来的民居景观,它的开挖方式是先在平地上开挖数十平方米、深度达十来米的大坑,然后沿着坑壁开挖窑洞,被称为北方的“地下四合院”。结合下图完成3、4题。

3.上面四幅图代表的民居符合“地下四合院”的是 ( )

A.① B.② C.③ D.④

4.“地下四合院”在下列哪个省区较常见 ( )

A.山东省 B.山西省

C.辽宁省 D.黑龙江省

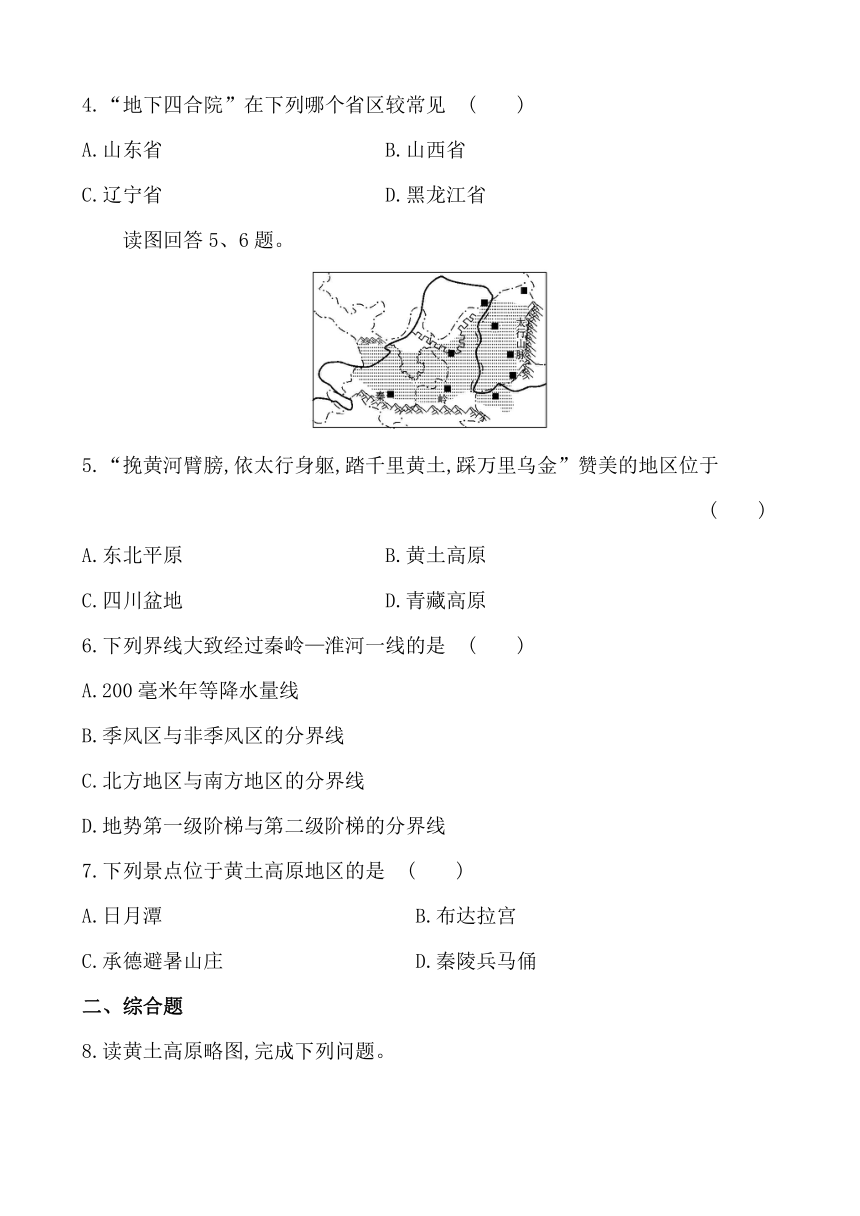

读图回答5、6题。

5.“挽黄河臂膀,依太行身躯,踏千里黄土,踩万里乌金”赞美的地区位于

( )

A.东北平原 B.黄土高原

C.四川盆地 D.青藏高原

6.下列界线大致经过秦岭—淮河一线的是 ( )

A.200毫米年等降水量线

B.季风区与非季风区的分界线

C.北方地区与南方地区的分界线

D.地势第一级阶梯与第二级阶梯的分界线

7.下列景点位于黄土高原地区的是 ( )

A.日月潭 B.布达拉宫

C.承德避暑山庄 D.秦陵兵马俑

二、综合题

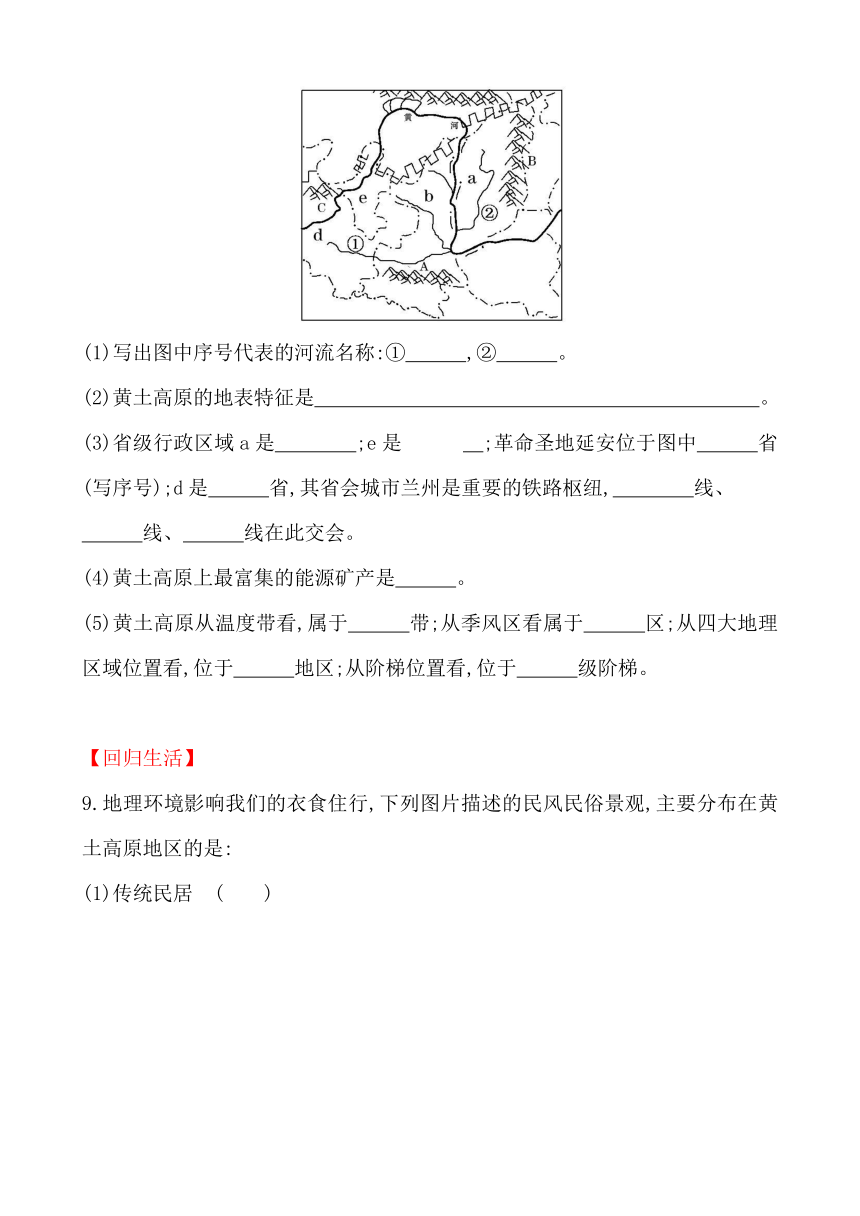

8.读黄土高原略图,完成下列问题。

(1)写出图中序号代表的河流名称:① ,② 。

(2)黄土高原的地表特征是 。

(3)省级行政区域a是 ;e是 ;革命圣地延安位于图中 省(写序号);d是 省,其省会城市兰州是重要的铁路枢纽, 线、

线、 线在此交会。

(4)黄土高原上最富集的能源矿产是 。

(5)黄土高原从温度带看,属于 带;从季风区看属于 区;从四大地理区域位置看,位于 地区;从阶梯位置看,位于 级阶梯。

【回归生活】

9.地理环境影响我们的衣食住行,下列图片描述的民风民俗景观,主要分布在黄土高原地区的是:

(1)传统民居 ( )

(2)传统服饰 ( )

(3)传统文化 ( )

答案解析

1.【解析】选D。本题考查黄土高原的范围。珠江三角洲和西双版纳属于省内区域,新疆维吾尔自治区属于省级行政区。

2.【解析】选A。本题考查地形区的位置。B项,位于大、小兴安岭和长白山之间的是东北平原;C项,位于祁连山、太行山和秦岭之间的是黄土高原;D项,位于喜马拉雅山、昆仑山、横断山脉之间的是青藏高原。

3、4.【解析】3选B,4选B。本题组考查黄土高原的典型民居——窑洞。“地下四合院”是我国黄土高原地区的传统民居——窑洞,主要在山西、陕西最常见。①是西北地区的蒙古包,③是北方地区的四合院,④是南方地区的竹楼。

5、6.【解析】5选B,6选C。本题组考查黄土高原的范围和秦岭—淮河一线的意义。第5题,黄河流经的黄土高原,东依太行山、南抵秦岭、覆盖着深厚的黄土、煤炭资源丰富。东北平原是黑土,四川盆地是紫色土,青藏高原是雪山连绵。第6题,秦岭—淮河一线大致与北方地区、南方地区的分界线,湿润区、半湿润区分界线,1月0℃等温线,800毫米年等降水量线一致。

7.【解析】选D。本题考查黄土高原的旅游景点。日月潭位于台湾省,布达拉宫位于西藏拉萨,承德避暑山庄位于河北省,都不在黄土高原,只有秦陵兵马俑位于陕西省,属于黄土高原。

8.【解析】本题综合考查黄土高原的河流、地表特征、所跨省级行政区域和资源等知识点。第(1)题,黄河在黄土高原地区的两大支流:汾河、渭河。第(2)题,黄土高原地表特征:支离破碎、千沟万壑。第(3)题,考查分布在黄土高原的主要省级行政区域:山西、陕西、宁夏、甘肃,以及革命圣地延安的位置,交会在兰州的三条铁路干线:包兰线、陇海线、兰新线。第(4)题,黄土高原上煤炭资源丰富。第(5)题,进一步落实黄土高原的地理位置:从温度带看位于暖温带,从季风区看属于季风区,从四大地理区域位置看位于北方地区,从阶梯位置看位于第二级阶梯。

答案:(1)渭河 汾河

(2)支离破碎、千沟万壑

(3)山西省 宁夏回族自治区 b 甘肃 包兰 陇海 兰新

(4)煤炭

(5)暖温 季风 北方 第二

【回归生活】

9.【解析】本题考查黄土高原地区的特色风情。第(1)题,A项是小桥、流水、人家,典型的南方地区民居景观;B项是处于北方地区黄土高原的窑洞;C项是北方地区的东北火炕;D项是西北地区蒙古族的典型民居——蒙古包,便于拆装和游牧的迁移。第(2)题,A是藏族藏袍,主要是生活在青藏高原地区人们的服饰;B主要是生活在内蒙古高原地区蒙古族的传统服饰;C是白羊肚头巾、羊皮袄,是黄土高原地区的传统服饰;D是傣族长筒裙,居民主要生活在南方地区的云贵高原地区。第(3)题,A项那达慕大会摔跤是蒙古族传统运动项目;B项孔雀舞是傣族舞蹈;C项安塞腰鼓气势恢宏,极富黄土风情;D项黄梅戏主要是安徽的地方戏种。

答案:(1)B (2)C (3)C

一、单项选择题

1.下面四个地区中属于跨省区域的是 ( )

A.珠江三角洲 B.新疆维吾尔自治区

C.西双版纳 D.黄土高原

2.我国的地形复杂多样,山区面积广大,尤其是纵横交错的山脉,构成了地形的骨架,高原、平原、盆地和丘陵镶嵌其间。下面描述正确的是 ( )

A.塔里木盆地 B.华北平原

C.柴达木盆地 D.黄土高原

这是一种千百年来延续下来的民居景观,它的开挖方式是先在平地上开挖数十平方米、深度达十来米的大坑,然后沿着坑壁开挖窑洞,被称为北方的“地下四合院”。结合下图完成3、4题。

3.上面四幅图代表的民居符合“地下四合院”的是 ( )

A.① B.② C.③ D.④

4.“地下四合院”在下列哪个省区较常见 ( )

A.山东省 B.山西省

C.辽宁省 D.黑龙江省

读图回答5、6题。

5.“挽黄河臂膀,依太行身躯,踏千里黄土,踩万里乌金”赞美的地区位于

( )

A.东北平原 B.黄土高原

C.四川盆地 D.青藏高原

6.下列界线大致经过秦岭—淮河一线的是 ( )

A.200毫米年等降水量线

B.季风区与非季风区的分界线

C.北方地区与南方地区的分界线

D.地势第一级阶梯与第二级阶梯的分界线

7.下列景点位于黄土高原地区的是 ( )

A.日月潭 B.布达拉宫

C.承德避暑山庄 D.秦陵兵马俑

二、综合题

8.读黄土高原略图,完成下列问题。

(1)写出图中序号代表的河流名称:① ,② 。

(2)黄土高原的地表特征是 。

(3)省级行政区域a是 ;e是 ;革命圣地延安位于图中 省(写序号);d是 省,其省会城市兰州是重要的铁路枢纽, 线、

线、 线在此交会。

(4)黄土高原上最富集的能源矿产是 。

(5)黄土高原从温度带看,属于 带;从季风区看属于 区;从四大地理区域位置看,位于 地区;从阶梯位置看,位于 级阶梯。

【回归生活】

9.地理环境影响我们的衣食住行,下列图片描述的民风民俗景观,主要分布在黄土高原地区的是:

(1)传统民居 ( )

(2)传统服饰 ( )

(3)传统文化 ( )

答案解析

1.【解析】选D。本题考查黄土高原的范围。珠江三角洲和西双版纳属于省内区域,新疆维吾尔自治区属于省级行政区。

2.【解析】选A。本题考查地形区的位置。B项,位于大、小兴安岭和长白山之间的是东北平原;C项,位于祁连山、太行山和秦岭之间的是黄土高原;D项,位于喜马拉雅山、昆仑山、横断山脉之间的是青藏高原。

3、4.【解析】3选B,4选B。本题组考查黄土高原的典型民居——窑洞。“地下四合院”是我国黄土高原地区的传统民居——窑洞,主要在山西、陕西最常见。①是西北地区的蒙古包,③是北方地区的四合院,④是南方地区的竹楼。

5、6.【解析】5选B,6选C。本题组考查黄土高原的范围和秦岭—淮河一线的意义。第5题,黄河流经的黄土高原,东依太行山、南抵秦岭、覆盖着深厚的黄土、煤炭资源丰富。东北平原是黑土,四川盆地是紫色土,青藏高原是雪山连绵。第6题,秦岭—淮河一线大致与北方地区、南方地区的分界线,湿润区、半湿润区分界线,1月0℃等温线,800毫米年等降水量线一致。

7.【解析】选D。本题考查黄土高原的旅游景点。日月潭位于台湾省,布达拉宫位于西藏拉萨,承德避暑山庄位于河北省,都不在黄土高原,只有秦陵兵马俑位于陕西省,属于黄土高原。

8.【解析】本题综合考查黄土高原的河流、地表特征、所跨省级行政区域和资源等知识点。第(1)题,黄河在黄土高原地区的两大支流:汾河、渭河。第(2)题,黄土高原地表特征:支离破碎、千沟万壑。第(3)题,考查分布在黄土高原的主要省级行政区域:山西、陕西、宁夏、甘肃,以及革命圣地延安的位置,交会在兰州的三条铁路干线:包兰线、陇海线、兰新线。第(4)题,黄土高原上煤炭资源丰富。第(5)题,进一步落实黄土高原的地理位置:从温度带看位于暖温带,从季风区看属于季风区,从四大地理区域位置看位于北方地区,从阶梯位置看位于第二级阶梯。

答案:(1)渭河 汾河

(2)支离破碎、千沟万壑

(3)山西省 宁夏回族自治区 b 甘肃 包兰 陇海 兰新

(4)煤炭

(5)暖温 季风 北方 第二

【回归生活】

9.【解析】本题考查黄土高原地区的特色风情。第(1)题,A项是小桥、流水、人家,典型的南方地区民居景观;B项是处于北方地区黄土高原的窑洞;C项是北方地区的东北火炕;D项是西北地区蒙古族的典型民居——蒙古包,便于拆装和游牧的迁移。第(2)题,A是藏族藏袍,主要是生活在青藏高原地区人们的服饰;B主要是生活在内蒙古高原地区蒙古族的传统服饰;C是白羊肚头巾、羊皮袄,是黄土高原地区的传统服饰;D是傣族长筒裙,居民主要生活在南方地区的云贵高原地区。第(3)题,A项那达慕大会摔跤是蒙古族传统运动项目;B项孔雀舞是傣族舞蹈;C项安塞腰鼓气势恢宏,极富黄土风情;D项黄梅戏主要是安徽的地方戏种。

答案:(1)B (2)C (3)C

同课章节目录

- 第五章 中国的地理差异

- 第一节 四大地理区域的划分

- 第二节 北方工区和南方地区

- 第三节 西北地区和青藏地区

- 第六章 北方地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 “白山黑水”—东北三省

- 第三节 世界最大的黄土堆积区 ---黄土高原

- 第四节 祖国的首都 –北京

- 第七章 南方地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 “鱼米之乡”—长江三角洲地区

- 第三节 “东方明珠”---香港和澳门

- 第四节 祖国的神圣领土---台湾省

- 第八章 西北地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 干旱的宝地—塔里木盆地

- 第九章 青藏地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 高原湿地---三江源地区

- 第十章 可爱的家乡--山东

- 第十一章 中国在世界中