云南省昭通市第一中学2024-2025学年高一下学期5月奖学金考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省昭通市第一中学2024-2025学年高一下学期5月奖学金考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 194.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

昭通市第一中学2025年春季学期高一年级奖学金考试

历史

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,第I卷第1页至第4页,第II卷第4页至第8页。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。

第I卷(选择题,共48分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.1995年11月,考古学家在湖南省道县玉蟾岩遗址发现2粒半古稻谷。经鉴定:这是栽培种,尚保留野生稻、籼稻及粳稻的综合特征,距今1.4万年至1.2万年。2004年11月,中美联合考古队在玉蟾岩遗址再次发现5粒类似古稻谷。这些考古发现可用来印证,当时该地

A.成为水稻栽培中心 B.野生植物得到驯化

C.农业生产较为稳定 D.先民摆脱自然束缚

2.开皇十五年,隋文帝命令西北诸州,将民间组织管理义仓改由州或县管理,劝募捐助谷物的形式也改为按户等定额征税,其他诸州的义仓以后也照此办理。隋炀帝时期,地方政府开仓放粮要经过朝廷的批准。隋朝这些举措

A.减轻了百姓负担 B.革新了赋税征收形式

C.强化了地方治理 D.调整了地方行政制度

3.贞观四年(630年),唐朝平定东突厥,将其内附部族安置在河东代州(今山西代县)地区。“内附诸蕃”缴纳赋税可纳银,亦可纳羊,按户等征收的银钱和羊,被称为“羊钱”。这一政策表明唐朝

A.赋税征收以资产为标准 B.中央集权体制遭到削弱

C.边疆与内地经济联系加强 D.依据当地实际进行国家治理

4.五四运动后,马克思、恩格斯、列宁部分著作的中译本陆续出版,其中陈望道译的《共产党宣言》、李季译的《社会主义史》、恽代英译的《阶级争斗》,被编入1921年5月文化书社发行编印的《文化书社销书目录》中。这反映出当时

A.马克思主义得到进一步传播

B.先进中国人筹建新型革命政党

C.知识分子对十月革命的向往

D.工人阶级接受进步思想的洗礼

5.20世纪80年代,全国劳模表彰出现了较大的变化,在继续提倡吃大苦耐大劳的“老黄牛型”劳模的同时,更重视知识分子和经营型人才的模范作用。这一时期的劳模表彰

A.落实“科教兴国”战略

B.颠覆了旧有的评选标准

C.助推改革开放全面深入展开

D.源于社会主义市场经济体制

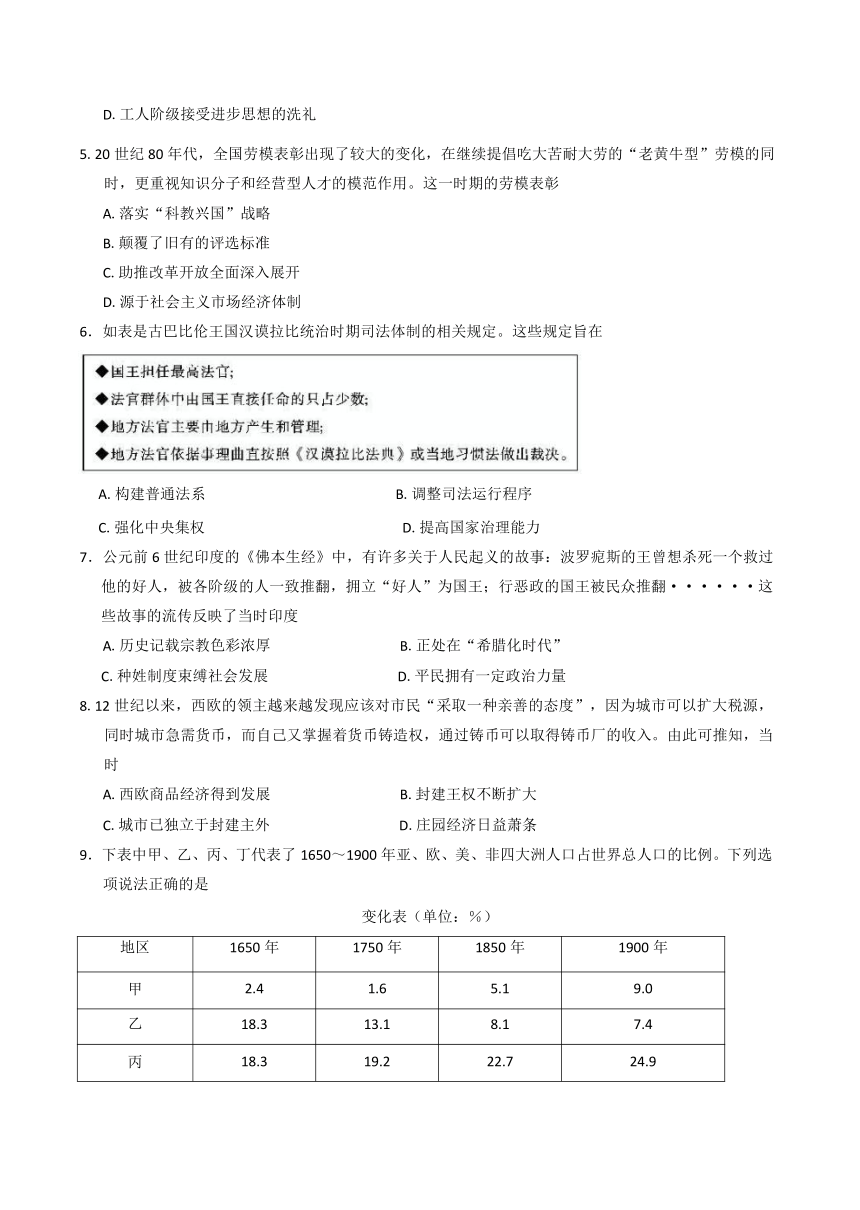

6.如表是古巴比伦王国汉谟拉比统治时期司法体制的相关规定。这些规定旨在

A.构建普通法系 B.调整司法运行程序

C.强化中央集权 D.提高国家治理能力

7.公元前6世纪印度的《佛本生经》中,有许多关于人民起义的故事:波罗痆斯的王曾想杀死一个救过他的好人,被各阶级的人一致推翻,拥立“好人”为国王;行恶政的国王被民众推翻······这些故事的流传反映了当时印度

A.历史记载宗教色彩浓厚 B.正处在“希腊化时代”

C.种姓制度束缚社会发展 D.平民拥有一定政治力量

8.12世纪以来,西欧的领主越来越发现应该对市民“采取一种亲善的态度”,因为城市可以扩大税源,同时城市急需货币,而自己又掌握着货币铸造权,通过铸币可以取得铸币厂的收入。由此可推知,当时

A.西欧商品经济得到发展 B.封建王权不断扩大

C.城市已独立于封建主外 D.庄园经济日益萧条

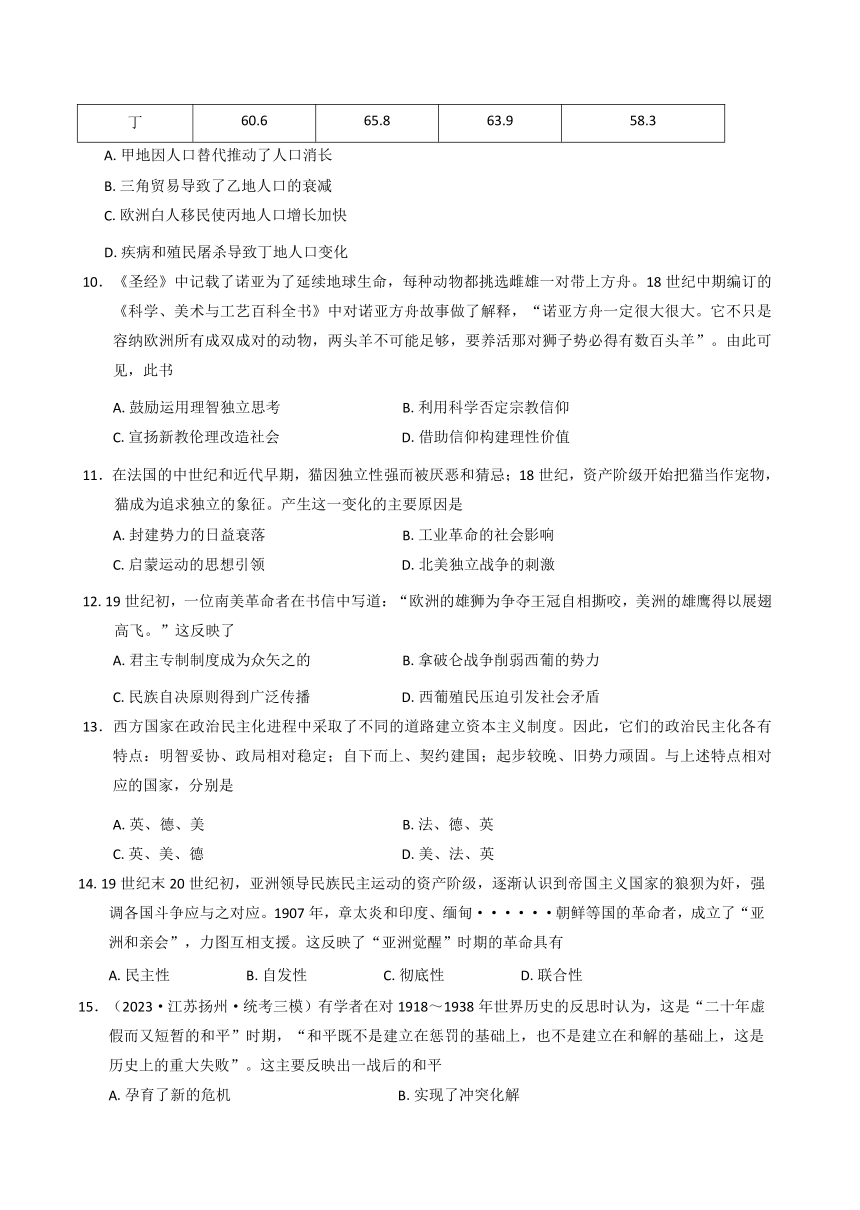

9.下表中甲、乙、丙、丁代表了1650~1900年亚、欧、美、非四大洲人口占世界总人口的比例。下列选项说法正确的是

变化表(单位:%)

地区 1650年 1750年 1850年 1900年

甲 2.4 1.6 5.1 9.0

乙 18.3 13.1 8.1 7.4

丙 18.3 19.2 22.7 24.9

丁 60.6 65.8 63.9 58.3

A.甲地因人口替代推动了人口消长

B.三角贸易导致了乙地人口的衰减

C.欧洲白人移民使丙地人口增长加快

D.疾病和殖民屠杀导致丁地人口变化

10.《圣经》中记载了诺亚为了延续地球生命,每种动物都挑选雌雄一对带上方舟。18世纪中期编订的《科学、美术与工艺百科全书》中对诺亚方舟故事做了解释,“诺亚方舟一定很大很大。它不只是容纳欧洲所有成双成对的动物,两头羊不可能足够,要养活那对狮子势必得有数百头羊”。由此可见,此书

A.鼓励运用理智独立思考 B.利用科学否定宗教信仰

C.宣扬新教伦理改造社会 D.借助信仰构建理性价值

11.在法国的中世纪和近代早期,猫因独立性强而被厌恶和猜忌;18世纪,资产阶级开始把猫当作宠物,猫成为追求独立的象征。产生这一变化的主要原因是

A.封建势力的日益衰落 B.工业革命的社会影响

C.启蒙运动的思想引领 D.北美独立战争的刺激

12.19世纪初,一位南美革命者在书信中写道:“欧洲的雄狮为争夺王冠自相撕咬,美洲的雄鹰得以展翅高飞。”这反映了

A.君主专制制度成为众矢之的 B.拿破仑战争削弱西葡的势力

C.民族自决原则得到广泛传播 D.西葡殖民压迫引发社会矛盾

13.西方国家在政治民主化进程中采取了不同的道路建立资本主义制度。因此,它们的政治民主化各有特点:明智妥协、政局相对稳定;自下而上、契约建国;起步较晚、旧势力顽固。与上述特点相对应的国家,分别是

A.英、德、美 B.法、德、英

C.英、美、德 D.美、法、英

14.19世纪末20世纪初,亚洲领导民族民主运动的资产阶级,逐渐认识到帝国主义国家的狼狈为奸,强调各国斗争应与之对应。1907年,章太炎和印度、缅甸······朝鲜等国的革命者,成立了“亚洲和亲会”,力图互相支援。这反映了“亚洲觉醒”时期的革命具有

A.民主性 B.自发性 C.彻底性 D.联合性

15.(2023·江苏扬州·统考三模)有学者在对1918~1938年世界历史的反思时认为,这是“二十年虚假而又短暂的和平”时期,“和平既不是建立在惩罚的基础上,也不是建立在和解的基础上,这是历史上的重大失败”。这主要反映出一战后的和平

A.孕育了新的危机 B.实现了冲突化解

C.损害了大国利益 D.改变了世界格局

16.下图是英国政治漫画家大卫·洛(出生于新西兰)在1947年6月画的名为《来自德里的黑马》的漫画。该漫画旨在说明

A.印度无产阶级登上政治舞台 B.英国自治方案埋下地区分裂隐患

C.印巴分治确保了南亚的和平 D.帝国主义在亚洲的殖民统治结束

第II卷(非选择题,共52分)

注意事项:

第II卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清鼎革之际,有不少“不肯事清”的中国人,跟随海外贸易的航路逃往国外。清初,清统治者将这些不肯事清的所谓“汉人”的华侨视为“背弃祖宗庐墓”的“莠民”和“自外王化”的“弃民”。“华侨入海,非奸则盗”“不是通番,就是叛逆”。为防止沿海人民出洋增强寓居海外“汉人”的力量,清政府对海外贸易及华侨出入国采取了严厉的限制措施。对于荷兰、西班牙等殖民主义者在殖民地大肆屠杀华侨的暴行,清政府不闻不问。

材料二 十九世纪七十年代初,在秘鲁等地的华工及华侨受到大规模的、骇人听闻的迫害,清政府立即与秘鲁、西班牙政府进行交涉,并派出容闳等官员前往该地进行实地调查取证,并于1874年与秘鲁订立“查办虐待华工专条和商约”,使西班牙等国作出了一定的让步。

随着与海外联系的加强,清廷特别是洋务派逐渐认识到:侨居海外的华侨绝大多数都是被生活所迫才出国的。他们虽侨居海外,身在异邦,却心系祖国。在新加坡,“华民十五万,富甲各埠。除衙舍公产外,所有实业,华人居其八,洋人仅得其二”。1905年,陈宝琛发起组织的福建全省铁路有限公司,南洋华侨投资就达200多万元。

-摘编自韩小林《论清代华侨政策的演变》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析清朝初期与晚期清政府对待华侨态度的差异及原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明晚清华侨政策调整的重要意义。(6分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 波斯帝国领土广大,印度流域文明、西亚文明、埃及文明和小亚细亚文明都聚集在它的版图之内。据史料描述,在春秋时代,游牧于中亚一带的斯基泰人已视中国丝绸为宝物,波斯统治者把丝绸当作“皇帝宫廷中的稀世之珍”。波斯帝国的第三代皇帝大流士一世积极开发海洋,建立全世界最强大的舰队,游弋于印度洋、红海、地中海、爱琴海和黑海等广阔的水域之中,大大加速了三大洲的经济文化交流。这次文明大汇合的内容丰富多彩,有军事的、政治的、经济的和文化的,广泛涉及社会生活的各个方面,其深度和广度也是空前的。波斯帝国时代的文明大汇合,延续到“希腊化时代”约六个世纪之久,其源头则更久远,可以上溯到公元前二三千年。那时,文明大汇合的中心是西亚,由于东方文化源源不断输往西方,极大地促进了欧洲文明的进步与发展。

-摘编自李忠存《试析波斯帝国时代的文明大汇合》

材料二 当阿拉伯文化昌盛之时,西欧正处于文化低落的“黑暗时代”,古典文明这时已大半不为人所知,只有教会还保留着一些有关亚里士多德的知识。阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世纪西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造出了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来。

-摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析波斯帝国时代文明大汇合出现的原因,并概括其特点。(10分)

(2)根据材料二,概述阿拉伯帝国在欧洲文明传承中所发挥的作用。(4分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 直到其能量被应用到运输业后,蒸汽引擎才对商业世界产生了较大的影响。在英国北部,也就是新兴工业革命的中心地区,首先响起了蒸汽机车的轰鸣声。刚开始时,机车的烟雾和汽笛声惊到了很多人,也吓坏了在路边劳作和在附近草场吃草的马儿。虽然他们被蒸汽和煤烟弄得基本上什么都没看到,但是机车的速度和动力还是让第一批乘客惊诧不已。

-摘编自[美]威廉·麦克尼尔《世界简史》

材料二 美国是第二次能源转型的引领者。1859年宾夕法尼亚州挖掘了第一口油井,标志着世界现代石油产业的开端。此后百年间,美国一直都是世界石油工业的主导者。但在最初的半个世纪内,受限于精炼技术和利用技术的落后,石油主要用于提炼煤油以作照明之用,一直到1910年左右,石油消费量在能源消费总量中的比例才超过5%。随着内燃机、汽车的发明与改进,石油逐渐得到广泛运用并成为主导能源。到1950年左右,石油在美国能源消费结构中的比重首次超过煤炭,成为主导能源。

-摘编自裴广强《近代以来西方主要国家能源转型的历程考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析蒸汽引擎对欧洲社会产生的影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国引领第二次能源转型的原因。(4分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 牛奶的食用和传播

时期 状况

中世纪 经常食用乳制品被视为贫困的标志。

1871年 巴斯德灭菌法发展到成熟阶段。

19世纪末 火车的运行驶得运送液态奶更为便捷。

19世纪末 20世纪初 英国、法国、俄国人分别将奶牛带入中国。

1906年 美国通过第一部《食品和药品法》,包括牛奶在内的食品、药品有了统一的质量检验标准。

1910年 居住在天津的德、俄、意、日等多国商人已经开始经营乳牛场。

1926年 冰箱的出现使得奶类的保存与运输更趋便利。

1950年3月23日 法国政府强制规定必须销售用蜡封口的瓶装牛奶。从此,瓶装或纸盒装牛奶的销售日渐普及。

20世纪90年代 瑞典利乐公司把无菌复合纸包装从北欧带到了中国,直接推动了中国乳业“黄金10年”的到来,让牛奶成为家家必备的日常食品。

21世纪以来 国内乡镇地区消费能力逐渐增强,促进我国乳制品消费稳步增长。

从材料中提取两条或两条以上信息,自拟论题并进行简要阐述。(要求:明确指出所提取的信息;论题明确且紧扣信息;阐述须有史实依据,逻辑严谨,条理清晰)(12分)

昭通市第一中学2025年春季学期高一年级奖学金考试

历史参考答案

第I卷(选择题,共48分)

选择题(本大题共16小题,每小题2分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B C D A C D D A

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B A C B C D A B

【解析】

1.据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据本题材料信息可知,玉蟾岩遗址发现的几粒古稻谷属于栽培种,这说明当时野生谷种得到驯化,B项正确;材料缺乏当时水稻栽培的地区分布对比,无法说明该地是当时的水稻栽培中心,排除A项;从考古发现来看,栽培谷种数量较少,说明谷物种植并不广泛,即农业生产尚不稳定,排除C项;谷物种植只是当时先民获取食物的一种方式,当时先民仍未摆脱自然束缚,排除D项。故选B项。

2.据本题次题干的设问词可知是影响题。时空是隋朝(中国)。据材料“将民间组织管理的义仓改由州或县管理,劝募捐助谷物的形式也改为按户等定额征税,其他诸州的义仓以后也照此办理。隋炀帝时期,地方政府开仓放粮要经过朝廷的批准”可知,隋朝在西北地区,将民间的义仓收归政府管理,劝募捐助谷物的形式也改为按户等定额征税,隋炀帝时期中央对地方政府的开仓放粮实行管理,这些措施强化了政府对地方的控制,C项正确;材料强调的是中央与地方的关系,不涉及百姓的赋税问题,排除A项;按户等定额征税反映隋朝中央加强对地方百姓的控制,其他措施也具有相同的效果,B项只针对赋税征收,排除B项;题干涉及地方的社会治理,而不是行政制度,排除D项。故选C项。

3.据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料“唐朝平定东突厥,将其内附部族安置在河东代州(今山西代县)地区”“缴纳赋税可纳银,亦可纳羊,按户等征收的银钱和羊”可知,唐朝平定东突厥后,对当地赋税征收做了特殊的规定,结合当地的实际状况进行治理,D项正确;唐中后期的两税法以资产为标准,时间不符,排除A项;材料未涉及中央集权体制削弱的问题,与史实不符,排除B项;材料描述的是中央对边疆民族地区的管理,未涉及边疆与内地经济联系的状况,排除C项。故选D项。

4.本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1921年(中国)。据材料可知,这些马克思、恩格斯、列宁著作的中译本陆续出版并被编入书社的销书目录,这有利于马克思主义在更大范围内传播,体现了马克思主义得到进一步传播,A项正确;材料重点强调的是马克思主义著作的传播,而非直接体现筹建新型革命政党,排除B项;材料突出的是马克思主义相关著作,而非单纯对十月革命的向往,排除C项;材料主要说的是著作的出版和传播,没有明确表明工人阶级接受思想洗礼的状况,排除D项。故选A项。

5.据本题次题干的提示词,可知这是影响题、原因题。据本题时间信息可知准确时空是:改革开放时期(中国)。据材料可知,20世纪80年代是改革开放的关键时期,重视知识分子和经营型人才有助于改革开放的展开,C项正确;“科教兴国”战略是20世纪90年代提出的,排除A项;颠覆了旧有的评选标准的说法绝对化,排除B项;1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制,排除D项。故选C项。

6.据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(巴比伦王国)。据表中信息可以看出,古巴比伦王国在汉谟拉比统治时期对司法体制有了一系列明确的规定,通过明确国王在司法体制中的最高地位、法官的任免制度、裁决依据等内容,古巴比伦王国能够更有效地管理和裁决司法案件,从而维护社会秩序和公平正义,提高国家治理的整体能力,D项正确;“构建普通法系”不准确,因为普通法系是近现代法律体系的一种分类,与古巴比伦王国的司法体制没有直接联系,排除A项;“调整司法运行程序”虽然与司法体制相关,但表中规定更多涉及司法体制的结构和法官的任免、裁决依据等方面,而非具体的司法运行程序,排除B项;“强化中央集权”虽然与国王担任最高法官有一定关联,但表中规定还体现了地方自治和分权的特点,因此不能简单地断定这些规定旨在强化中央集权,排除C项。故选D项。

7.根据题干设问词,可知这是本质题,据材料关键信息可知准确时空是:古代印度。根据材料可知,题干中提到波罗痆斯的王因想杀死好人被各阶级的人一致推翻,行恶政的国王被民众推翻,这表明当时印度的平民能够联合起来采取行动,对国王的统治产生影响,反映出平民拥有一定的政治力量,D项正确;《佛本生经》虽有宗教背景,但其关于人民起义故事的记载重点在于反映社会政治现象,而非突出宗教色彩,排除A项;“希腊化时代”主要是指亚历山大大帝东征后,希腊文化在中东和近东地区传播的时期,公元前6世纪印度并不处于“希腊化时代”,排除B项;材料中未体现种姓制度对社会发展的束缚,故事主要强调的是民众对国王统治的反抗,与种姓制度关系不大,排除C项。故选D项。

8.据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:中世纪(西欧)。根据材料和所学知识可知,西欧的领主对市民采取亲善态度是因为通过城市可以扩大税源,可以取得铸币收入,而城市中主要是商业税,铸币量的增加体现出商品经济得到发展,由此可推知,当时西欧商品经济得到发展,A项正确;材料只是说明领主的经济利益增强,领主也可以是反对王权的,无法得出B项结论,排除;城市需要上交税收,不能体现独立于封建主,排除C项;材料不涉及庄园经济发展情况,D项与材料内容无关,排除。故选A项。

9.根据题干设问词,可知是推断题。据本题时间信息可知准确时空是1650~1900年(世界)。根据材料并结合所学可知,1650~1900年,美洲在新航路开辟后,欧洲白人移民以及非洲黑奴被贩卖到这里,人口占比呈上升趋势,所以甲是美洲。非洲在三角贸易中,大量人口被贩卖为奴隶,人口占比下降,所以乙是非洲。欧洲在这一时期随着工业革命等发展,人口增长,占比上升,所以丙是欧洲。亚洲是当时世界人口的主要聚集地,但随着欧洲殖民扩张等影响,占比有所下降,所以丁是亚洲。故乙地(非洲)人口的衰减主要是因为三角贸易中大量人口被贩卖为奴隶,B项正确;甲地(美洲)人口增长主要是因为欧洲白人移民和非洲黑奴的输入,而不是人口替代推动人口消长,排除A项;丙地(欧洲)人口增长加快主要是自身经济发展、医疗水平提高等因素,而不是欧洲白人移民,欧洲是移民输出地,排除C项;丁地(亚洲)人口占比下降主要是因为人口基数大但增长速度相对较慢以及欧洲殖民扩张等因素,排除D项。故选B项。

10.根据材料主题干的设问词可知本题是推断题。根据材料时间信息可知准确时空是:近代欧洲。根据材料概括可知,《百科全书》对《圣经》中诺亚方舟的故事进行了带有讽刺意味的解析,实际上是以科学质疑宗教说教,这是鼓励人们运用自己的知识和理性去思考问题,强调思考的重要性,A项正确;《百科全书》不是为了否定宗教信仰,而是要促进自然科学的发展和鼓励理性探究,排除B项;材料并未宣扬新教伦理,新教思想提出的核心理论是因信称义,与材料无关,排除C项;对诺亚方舟的解析是对生命延续的探讨,而非宗教信仰与理性价值观的探讨,排除D项。故选A项。

11.根据题干设问词,可知这是原因题。根据材料关键信息可知准确时空是:18世纪法国。根据所学可知,中世纪时,猫因独立受到厌恶和猜忌,到18世纪,启蒙运动倡导自由、平等、独立等思想,猫独立的性格契合了启蒙运动宣扬的思想,开始成为资产阶级宠物,所以材料中的变化体现了启蒙运动的思想引领,C项正确;封建势力衰落是结果,不是主要原因,排除A项;工业革命开始于18世纪60年代,与材料时间不完全相符,排除B 项;北美独立战争对法国这一变化影响不大,且北美独立战争开始于18世纪后期,与材料时间并不完全吻合,排除D项。故选C项。

12.根据题干设问词,可知是本质题。根据材料关键信息可知准确时空是:19世纪初南美洲。根据材料及所学可知,19世纪初拿破仑战争削弱了西葡势力,为南美革命创造了有利条件,所以说“美洲的雄鹰得以展翅高飞”,B项正确;材料强调拉丁美洲的独立运动,并未体现君主专制制度成为众矢之的,排除A项;民族自决原则广泛传播是在一战后,排除C项;材料强调拿破仑对外战争的影响,并不是西葡殖民压迫引发社会矛盾,排除D 项。故选B项。

13.据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代欧美。根据题意要求和所学知识可知,英国通过光荣革命,颁布《权利法案》走上了民主化的道路,具有明智妥协、政局相对稳定的特点;美国通过民族独立战争,运用启蒙运动思想,颁布1787年宪法,确立民主共和制,具有自下而上、契约建国的特点;德国受资产阶级革命和工业革命的影响,通过自上而下的王朝战争方式实现统一,颁布1871年宪法,确立君主立宪制,具有起步较晚、旧势力顽固的特点。因此,与上述特点相对应的国家,分别是英、美、德,C项正确;A项排序错误,排除;法国走向共和的历程是艰难曲折的,B、D项与材料中政治民主化的特点不符,排除。故选C项。

14.根据材料“强调各国斗争应与之对应。1907年,章太炎和印度、缅甸······朝鲜等国的革命者,成立了“亚洲和亲会',力图互相支援”可知,这一时期的“亚洲觉醒”表现出了亚洲各国人民相互支持,共同对敌的特点,具有联合性,D项正确;材料未涉及民主性,排除A项;自发性与材料主旨不符,排除B项;结合所学知识可知,亚洲觉醒大多数失败了,具有不彻底性,排除C项。故选D项。

15.本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1918~1938年(世界)。根据材料“二十年虚假而又短暂的和平”“和平既不是建立在惩罚的基础上,也不是建立在和解的基础上,这是历史上的重大失败”并结合所学可知,1919年巴黎和会召开,英国和法国、美国主导了会议,与德国等战败国签订了一系列条约,构成了凡尔赛体系。1921年至1922年,召开了华盛顿会议,由美国主导,会上签订了《九国公约》等一系列条约,构成了华盛顿体系。凡尔赛-华盛顿体系并没有完全消除帝国主义国家之间的矛盾,反而使一些矛盾加剧,为再次爆发战争埋下了隐患,故一战后的和平孕育了新的危机,A项正确;一战后的和平并未实现冲突化解,排除B项;凡尔赛-华盛顿体系维护的仍是大国的利益,排除C项;凡尔赛-华盛顿体系确立了帝国主义在欧洲、西亚、非洲、东亚以及太平洋地区的统治秩序,是一战后帝国主义国家重新瓜分世界,奴役殖民地半殖民地人民的体系,并未改变世界格局,排除D 项。故选A项。

16.根据题干的设问词,可知本题是本质题。根据材料关键信息可知准确时空是:1947年的英国、印度。根据材料可知,印度斯坦和巴基斯坦在“蒙巴顿”的牵引下,披着“自治领”的“马鞍”,但是实际上,二者完全是断裂开来的,“自治领”成为掩盖印巴分裂、对立的遮羞布,这说明英国通过“蒙巴顿方案”一手策划了印巴独立,同时也深刻地埋下了二者之间分裂、矛盾和冲突的隐患,因此漫画旨在说明英国自治方案埋下地区分裂的隐患,B项正确;孟买大罢工表明印度无产阶级登上政治舞台,排除A项;结合所学可知,印巴分治加剧了南亚的紧张局势,排除C项;《蒙巴顿方案》只是英国结束对印度殖民统治的一种方式,它造成了印巴分治等一系列问题,并没有使殖民统治在亚洲完全终结,排除D项。故选B项。

第II卷(非选择题,共52分)

17.(14分)

(1)(8分)差异:清初:鄙弃、敌视、不信任;对华侨出入境严厉限制。晚期:主动保护;吸引华侨资本。(3分)

原因:清初:推行海禁政策,防止内地人民与反清势力勾结;清政府保护侨民权利意识淡薄。晚期:鸦片战争后,中外联系加强,清政府对海外华侨的认识有所改变,对其经济实力有了进一步的了解;中国外交走向近代化,按照国际惯例来处理一些内政外交事务;注重争取华侨财援,投资和赞助各项洋务事业,以挽救清政府的财政危机。(5分,任答三点即可)

(2)(6分)意义:对华侨的保护政策,调动了华侨爱国爱乡的积极性;加强了海外华侨与祖国的联系,极大地激发了他们的爱国热情,增强了他们的民族意识,对后来的资产阶级革命和抗日战争作出了重大贡献等。

【解析】(1)第一小问差异,清初:据材料一“华侨入海,非奸则盗”可知,鄙弃、敌视、不信任;从材料一“对海外贸易及华侨出入国采取了严厉的限制措施”可知,对华侨出入境严厉限制。晚期:据材料二“清政府立即与秘鲁、西班牙政府进行交涉······使西班牙等国作出了一定的让步”可知,主动保护;由材料二“陈宝琛发起组织的福建全省铁路有限公司,南洋华侨投资就达200多万元”可知,吸引华侨资本。第二小问原因,清初:据材料一“为防止沿海人民出洋增强寓居海外“汉人'的力量”并结合所学可知,推行海禁政策,防止内地人民与反清势力勾结;从材料一“对于荷兰、西班牙等殖民主义者在殖民地大肆屠杀华侨的暴行,清政府不闻不问”可知,清政府保护侨民权利意识淡薄。晚期:据材料二“随着与海外联系的加强”“华民十五万,富甲各埠”并结合所学可知,鸦片战争后,中外联系加强,清政府对海外华侨的认识有所改变,对其经济实力有了进一步的了解;从材料二“清政府立即与秘鲁、西班牙政府进行交涉,并派出容闳等官员前往该地进行实地调查取证”可知,中国外交走向近代化,按照国际惯例来处理一些内政外交事务;由材料二“陈宝琛发起组织的福建全省铁路有限公司,南洋华侨投资就达200多万元”可知,注重争取华侨财援,投资和赞助各项洋务事业,以挽救清政府的财政危机。

(2)意义主要从近代华侨的重要作用来思考,如对华侨的保护政策,调动了华侨爱国爱乡的积极性;加强了海外华侨与祖国的联系,极大地激发了他们的爱国热情,增强了他们的民族意识,对后来的资产阶级革命和抗日战争作出了重大贡献等。

18.(14分)

(1)(10分)原因:地跨亚非欧三大洲;开辟海洋大通道,加速文明交往;游牧文明与农业文明相互交融;建立了从中央到地方比较完善的官僚体系(行省制等政治制度的实行)。(每点2分,任答三点得6分)

特点:君主领头,军队开路;广泛深入,同步发展;时间久长,中心稳定。(每点2分,任答两点得4分)

(2)(4分)作用:阿拉伯人广泛翻译西欧古典文献,从而保存了欧洲古典文化,并融合东西方文化,形成阿拉伯文化,后来传回西欧,推动了欧洲文化的复兴。

【解析】(1)本题是背景类与特点类材料分析题。时空是波斯帝国时代的西亚。第一小问原因,根据材料一“波斯帝国领土广大,印度流域文明、西亚文明、埃及文明和小亚细亚文明都聚集在它的版图之内”可知,地跨亚非欧三大洲;根据材料一“波斯帝国的第三代皇帝大流士一世积极开发海洋,建立全世界最强大的舰队,游弋于印度洋、红海、地中海、爱琴海和黑海等广阔的水域之中,大大加速了三大洲的经济文化交流”可知,开辟海洋大通道,加速文明交往以及游牧文明与农业文明相互交融;再根据所学知识可知,建立了从中央到地方比较完善的官僚体系(行省制等政治制度的实行)。第二小问特点,根据材料一“波斯帝国的第三代皇帝大流士一世积极开发海洋,建立全世界最强大的舰队,游弋于印度洋、红海、地中海、爱琴海和黑海等广阔的水域之中,大大加速了三大洲的经济文化交流”可知,君主领头,军队开路;根据材料一“这次文明大汇合的内容丰富多彩,有军事的、政治的、经济的和文化的,广泛涉及社会生活的各个方面,其深度和广度也是空前的”可知,广泛深入,同步发展;根据材料一“波斯帝国时代的文明大汇合,延续到“希腊化时代'约六个世纪之久,其源头则更久远,可以上溯到公元前二三千年。那时,文明大汇合的中心是西亚,由于东方文化源源不断输往西方,极大地促进了欧洲文明的进步与发展”可知,时间久长,中心稳定。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是阿拉伯帝国时代的西亚。根据材料二“阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世纪西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造出了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来”可知,阿拉伯人广泛翻译西欧古典文献,从而保存了欧洲古典文化,并融合东西方文化,形成阿拉伯文化并且后来传回西欧,推动了欧洲文化的复兴。

19.(12分)

(1)(8分)影响:推动了工业生产的快速发展;催生了交通工具的革命;改变了人们认识世界的观念;造成了环境污染;加快了城市化进程。(每点2分,任答四点即可)

(2)(4分)原因:石油储量丰富;科技进步,炼制技术提高;第二次工业革命,内燃机、汽车等迅速发展,石油需求量扩大。(每点2分,任答两点即可)

【解析】(1)本题为影响题。时空为近代(欧洲)。影响:根据材料“直到其能量被应用到运输业后,蒸汽引擎才对商业世界产生了较大的影响”可知推动了工业生产的快速发展;根据材料“刚开始时,机车的烟雾和汽笛声惊到了很多人······”可知催生了交通工具的革命;根据材料“虽然他们被蒸汽和煤烟弄得基本上什么都没看到,但是机车的速度和动力还是让第一批乘客惊诧不已”可知改变了人们认识世界的观念、造成了环境污染;根据材料“在英国北部,也就是新兴工业革命的中心地区,首先响起了蒸汽机车的轰鸣声”并结合所学知识可知加快了城市化进程。

(2)本题为原因题。时空为近现代(美国)。原因:根据材料“1859年宾夕法尼亚州挖掘了第一口油井,标志着世界现代石油产业的开端。此后百年间,美国一直都是世界石油工业的主导者”可知,石油储量丰富;根据材料“在最初的半个世纪内,受限于精炼技术和利用技术的落后,石油主要用于提炼煤油以作照明之用,一直到1910年左右,石油消费量在能源消费总量中的比例才超过5%”可知,科技进步,炼制技术提高;根据材料“随着内燃机、汽车的发明与改进,石油逐渐得到广泛运用并成为主导能源”可知,第二次工业革命,内燃机、汽车等迅速发展,石油需求量扩大。

20.(12分)

示例一:

信息1:19世纪末,火车的出现使得运送液态奶更为便捷。

信息2:20世纪,冰箱的出现使得奶类的保存与运输更趋便利。(2分)

论题:科技进步促进了牛奶食用的日常化。

阐述:19世纪初,随着第一次工业革命的进行,以蒸汽机为动力的新型交通工具的火车的出现,使得运送液态奶更为便捷,推动了牛奶的发展和食用。20世纪,以电力为标志的第二次工业革命的开展,冰箱的出现,使得奶类的保存与运输更趋便利,大大推动了牛奶的普及和推广,牛奶更多地进入日常生活中,提高了人民的生活水平。(8分)

总结:两次科技革命推动了牛奶食用的日常化,提高了人民的生活质量。(2分)

示例二:

信息1:1910年外国商人开始在天津经营乳牛场。

信息2:20世纪90年代,西方无菌复合纸包装技术传入中国,推动牛奶在中国的普及。(2分)

论题:中外经济文化交流丰富了国人的饮食。

阐述:1910年,随着列强对华资本输出的进行,外国商人开始在天津经营乳牛场,推动了中国乳牛养殖和牛奶生产的发展,牛奶逐渐成为部分国人饮食消费的一部分。到了20世纪90年代,中国改革开放深入进行,经济发展迅速,国民消费能力提升,西方无菌包装技术带入中国,推动了中国乳业发展的“黄金10年”,牛奶进入普通百姓的餐桌,国人的饮食进一步丰富。(8分)

总结:随着中外经济文化交流的日益深入,国人的饮食消费更加丰富。(2分)

【解析】本题为论述题之探究结论论证题,时空是近现代的世界。可以选取19世纪末,火车的出现使得运送液态奶更为便捷和20世纪,冰箱的出现使得奶类的保存与运输更趋便利等信息可拟定论题为科技进步促进了牛奶食用的日常化;阐述围绕19世纪初,随着第一次工业革命的进行,以蒸汽机为动力的新型交通工具的火车的出现,使得运送液态奶更为便捷,推动了牛奶的发展和食用。20世纪,以电力为标志的第二次工业革命的开展,冰箱的出现,使得奶类的保存与运输更趋便利,大大推动了牛奶的普及和推广等史实进行说明。最后进行总结:两次科技革命推动了牛奶食用的日常化,提高了人民的生活质量。

同时也可以选取1910年外国商人开始在天津经营乳牛场和20世纪90年代,西方无菌复合纸包装技术传入中国,推动牛奶在中国的普及等信息可拟定论题为中外经济文化交流丰富了国人的饮食;阐述围绕1910年,随着列强对华资本输出的进行,推动了中国乳牛养殖和牛奶生产的发展,牛奶逐渐成为部分国人饮食消费的一部分。到了20世纪90年代,中国改革开放深入进行,经济发展迅速,国人的饮食进一步丰富等史实进行说明即可。最后进行总结:随着中外经济文化交流的日益深入,国人的饮食消费更加丰富。

历史

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,第I卷第1页至第4页,第II卷第4页至第8页。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。

第I卷(选择题,共48分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.1995年11月,考古学家在湖南省道县玉蟾岩遗址发现2粒半古稻谷。经鉴定:这是栽培种,尚保留野生稻、籼稻及粳稻的综合特征,距今1.4万年至1.2万年。2004年11月,中美联合考古队在玉蟾岩遗址再次发现5粒类似古稻谷。这些考古发现可用来印证,当时该地

A.成为水稻栽培中心 B.野生植物得到驯化

C.农业生产较为稳定 D.先民摆脱自然束缚

2.开皇十五年,隋文帝命令西北诸州,将民间组织管理义仓改由州或县管理,劝募捐助谷物的形式也改为按户等定额征税,其他诸州的义仓以后也照此办理。隋炀帝时期,地方政府开仓放粮要经过朝廷的批准。隋朝这些举措

A.减轻了百姓负担 B.革新了赋税征收形式

C.强化了地方治理 D.调整了地方行政制度

3.贞观四年(630年),唐朝平定东突厥,将其内附部族安置在河东代州(今山西代县)地区。“内附诸蕃”缴纳赋税可纳银,亦可纳羊,按户等征收的银钱和羊,被称为“羊钱”。这一政策表明唐朝

A.赋税征收以资产为标准 B.中央集权体制遭到削弱

C.边疆与内地经济联系加强 D.依据当地实际进行国家治理

4.五四运动后,马克思、恩格斯、列宁部分著作的中译本陆续出版,其中陈望道译的《共产党宣言》、李季译的《社会主义史》、恽代英译的《阶级争斗》,被编入1921年5月文化书社发行编印的《文化书社销书目录》中。这反映出当时

A.马克思主义得到进一步传播

B.先进中国人筹建新型革命政党

C.知识分子对十月革命的向往

D.工人阶级接受进步思想的洗礼

5.20世纪80年代,全国劳模表彰出现了较大的变化,在继续提倡吃大苦耐大劳的“老黄牛型”劳模的同时,更重视知识分子和经营型人才的模范作用。这一时期的劳模表彰

A.落实“科教兴国”战略

B.颠覆了旧有的评选标准

C.助推改革开放全面深入展开

D.源于社会主义市场经济体制

6.如表是古巴比伦王国汉谟拉比统治时期司法体制的相关规定。这些规定旨在

A.构建普通法系 B.调整司法运行程序

C.强化中央集权 D.提高国家治理能力

7.公元前6世纪印度的《佛本生经》中,有许多关于人民起义的故事:波罗痆斯的王曾想杀死一个救过他的好人,被各阶级的人一致推翻,拥立“好人”为国王;行恶政的国王被民众推翻······这些故事的流传反映了当时印度

A.历史记载宗教色彩浓厚 B.正处在“希腊化时代”

C.种姓制度束缚社会发展 D.平民拥有一定政治力量

8.12世纪以来,西欧的领主越来越发现应该对市民“采取一种亲善的态度”,因为城市可以扩大税源,同时城市急需货币,而自己又掌握着货币铸造权,通过铸币可以取得铸币厂的收入。由此可推知,当时

A.西欧商品经济得到发展 B.封建王权不断扩大

C.城市已独立于封建主外 D.庄园经济日益萧条

9.下表中甲、乙、丙、丁代表了1650~1900年亚、欧、美、非四大洲人口占世界总人口的比例。下列选项说法正确的是

变化表(单位:%)

地区 1650年 1750年 1850年 1900年

甲 2.4 1.6 5.1 9.0

乙 18.3 13.1 8.1 7.4

丙 18.3 19.2 22.7 24.9

丁 60.6 65.8 63.9 58.3

A.甲地因人口替代推动了人口消长

B.三角贸易导致了乙地人口的衰减

C.欧洲白人移民使丙地人口增长加快

D.疾病和殖民屠杀导致丁地人口变化

10.《圣经》中记载了诺亚为了延续地球生命,每种动物都挑选雌雄一对带上方舟。18世纪中期编订的《科学、美术与工艺百科全书》中对诺亚方舟故事做了解释,“诺亚方舟一定很大很大。它不只是容纳欧洲所有成双成对的动物,两头羊不可能足够,要养活那对狮子势必得有数百头羊”。由此可见,此书

A.鼓励运用理智独立思考 B.利用科学否定宗教信仰

C.宣扬新教伦理改造社会 D.借助信仰构建理性价值

11.在法国的中世纪和近代早期,猫因独立性强而被厌恶和猜忌;18世纪,资产阶级开始把猫当作宠物,猫成为追求独立的象征。产生这一变化的主要原因是

A.封建势力的日益衰落 B.工业革命的社会影响

C.启蒙运动的思想引领 D.北美独立战争的刺激

12.19世纪初,一位南美革命者在书信中写道:“欧洲的雄狮为争夺王冠自相撕咬,美洲的雄鹰得以展翅高飞。”这反映了

A.君主专制制度成为众矢之的 B.拿破仑战争削弱西葡的势力

C.民族自决原则得到广泛传播 D.西葡殖民压迫引发社会矛盾

13.西方国家在政治民主化进程中采取了不同的道路建立资本主义制度。因此,它们的政治民主化各有特点:明智妥协、政局相对稳定;自下而上、契约建国;起步较晚、旧势力顽固。与上述特点相对应的国家,分别是

A.英、德、美 B.法、德、英

C.英、美、德 D.美、法、英

14.19世纪末20世纪初,亚洲领导民族民主运动的资产阶级,逐渐认识到帝国主义国家的狼狈为奸,强调各国斗争应与之对应。1907年,章太炎和印度、缅甸······朝鲜等国的革命者,成立了“亚洲和亲会”,力图互相支援。这反映了“亚洲觉醒”时期的革命具有

A.民主性 B.自发性 C.彻底性 D.联合性

15.(2023·江苏扬州·统考三模)有学者在对1918~1938年世界历史的反思时认为,这是“二十年虚假而又短暂的和平”时期,“和平既不是建立在惩罚的基础上,也不是建立在和解的基础上,这是历史上的重大失败”。这主要反映出一战后的和平

A.孕育了新的危机 B.实现了冲突化解

C.损害了大国利益 D.改变了世界格局

16.下图是英国政治漫画家大卫·洛(出生于新西兰)在1947年6月画的名为《来自德里的黑马》的漫画。该漫画旨在说明

A.印度无产阶级登上政治舞台 B.英国自治方案埋下地区分裂隐患

C.印巴分治确保了南亚的和平 D.帝国主义在亚洲的殖民统治结束

第II卷(非选择题,共52分)

注意事项:

第II卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清鼎革之际,有不少“不肯事清”的中国人,跟随海外贸易的航路逃往国外。清初,清统治者将这些不肯事清的所谓“汉人”的华侨视为“背弃祖宗庐墓”的“莠民”和“自外王化”的“弃民”。“华侨入海,非奸则盗”“不是通番,就是叛逆”。为防止沿海人民出洋增强寓居海外“汉人”的力量,清政府对海外贸易及华侨出入国采取了严厉的限制措施。对于荷兰、西班牙等殖民主义者在殖民地大肆屠杀华侨的暴行,清政府不闻不问。

材料二 十九世纪七十年代初,在秘鲁等地的华工及华侨受到大规模的、骇人听闻的迫害,清政府立即与秘鲁、西班牙政府进行交涉,并派出容闳等官员前往该地进行实地调查取证,并于1874年与秘鲁订立“查办虐待华工专条和商约”,使西班牙等国作出了一定的让步。

随着与海外联系的加强,清廷特别是洋务派逐渐认识到:侨居海外的华侨绝大多数都是被生活所迫才出国的。他们虽侨居海外,身在异邦,却心系祖国。在新加坡,“华民十五万,富甲各埠。除衙舍公产外,所有实业,华人居其八,洋人仅得其二”。1905年,陈宝琛发起组织的福建全省铁路有限公司,南洋华侨投资就达200多万元。

-摘编自韩小林《论清代华侨政策的演变》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析清朝初期与晚期清政府对待华侨态度的差异及原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明晚清华侨政策调整的重要意义。(6分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 波斯帝国领土广大,印度流域文明、西亚文明、埃及文明和小亚细亚文明都聚集在它的版图之内。据史料描述,在春秋时代,游牧于中亚一带的斯基泰人已视中国丝绸为宝物,波斯统治者把丝绸当作“皇帝宫廷中的稀世之珍”。波斯帝国的第三代皇帝大流士一世积极开发海洋,建立全世界最强大的舰队,游弋于印度洋、红海、地中海、爱琴海和黑海等广阔的水域之中,大大加速了三大洲的经济文化交流。这次文明大汇合的内容丰富多彩,有军事的、政治的、经济的和文化的,广泛涉及社会生活的各个方面,其深度和广度也是空前的。波斯帝国时代的文明大汇合,延续到“希腊化时代”约六个世纪之久,其源头则更久远,可以上溯到公元前二三千年。那时,文明大汇合的中心是西亚,由于东方文化源源不断输往西方,极大地促进了欧洲文明的进步与发展。

-摘编自李忠存《试析波斯帝国时代的文明大汇合》

材料二 当阿拉伯文化昌盛之时,西欧正处于文化低落的“黑暗时代”,古典文明这时已大半不为人所知,只有教会还保留着一些有关亚里士多德的知识。阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世纪西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造出了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来。

-摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析波斯帝国时代文明大汇合出现的原因,并概括其特点。(10分)

(2)根据材料二,概述阿拉伯帝国在欧洲文明传承中所发挥的作用。(4分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 直到其能量被应用到运输业后,蒸汽引擎才对商业世界产生了较大的影响。在英国北部,也就是新兴工业革命的中心地区,首先响起了蒸汽机车的轰鸣声。刚开始时,机车的烟雾和汽笛声惊到了很多人,也吓坏了在路边劳作和在附近草场吃草的马儿。虽然他们被蒸汽和煤烟弄得基本上什么都没看到,但是机车的速度和动力还是让第一批乘客惊诧不已。

-摘编自[美]威廉·麦克尼尔《世界简史》

材料二 美国是第二次能源转型的引领者。1859年宾夕法尼亚州挖掘了第一口油井,标志着世界现代石油产业的开端。此后百年间,美国一直都是世界石油工业的主导者。但在最初的半个世纪内,受限于精炼技术和利用技术的落后,石油主要用于提炼煤油以作照明之用,一直到1910年左右,石油消费量在能源消费总量中的比例才超过5%。随着内燃机、汽车的发明与改进,石油逐渐得到广泛运用并成为主导能源。到1950年左右,石油在美国能源消费结构中的比重首次超过煤炭,成为主导能源。

-摘编自裴广强《近代以来西方主要国家能源转型的历程考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析蒸汽引擎对欧洲社会产生的影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国引领第二次能源转型的原因。(4分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 牛奶的食用和传播

时期 状况

中世纪 经常食用乳制品被视为贫困的标志。

1871年 巴斯德灭菌法发展到成熟阶段。

19世纪末 火车的运行驶得运送液态奶更为便捷。

19世纪末 20世纪初 英国、法国、俄国人分别将奶牛带入中国。

1906年 美国通过第一部《食品和药品法》,包括牛奶在内的食品、药品有了统一的质量检验标准。

1910年 居住在天津的德、俄、意、日等多国商人已经开始经营乳牛场。

1926年 冰箱的出现使得奶类的保存与运输更趋便利。

1950年3月23日 法国政府强制规定必须销售用蜡封口的瓶装牛奶。从此,瓶装或纸盒装牛奶的销售日渐普及。

20世纪90年代 瑞典利乐公司把无菌复合纸包装从北欧带到了中国,直接推动了中国乳业“黄金10年”的到来,让牛奶成为家家必备的日常食品。

21世纪以来 国内乡镇地区消费能力逐渐增强,促进我国乳制品消费稳步增长。

从材料中提取两条或两条以上信息,自拟论题并进行简要阐述。(要求:明确指出所提取的信息;论题明确且紧扣信息;阐述须有史实依据,逻辑严谨,条理清晰)(12分)

昭通市第一中学2025年春季学期高一年级奖学金考试

历史参考答案

第I卷(选择题,共48分)

选择题(本大题共16小题,每小题2分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B C D A C D D A

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B A C B C D A B

【解析】

1.据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据本题材料信息可知,玉蟾岩遗址发现的几粒古稻谷属于栽培种,这说明当时野生谷种得到驯化,B项正确;材料缺乏当时水稻栽培的地区分布对比,无法说明该地是当时的水稻栽培中心,排除A项;从考古发现来看,栽培谷种数量较少,说明谷物种植并不广泛,即农业生产尚不稳定,排除C项;谷物种植只是当时先民获取食物的一种方式,当时先民仍未摆脱自然束缚,排除D项。故选B项。

2.据本题次题干的设问词可知是影响题。时空是隋朝(中国)。据材料“将民间组织管理的义仓改由州或县管理,劝募捐助谷物的形式也改为按户等定额征税,其他诸州的义仓以后也照此办理。隋炀帝时期,地方政府开仓放粮要经过朝廷的批准”可知,隋朝在西北地区,将民间的义仓收归政府管理,劝募捐助谷物的形式也改为按户等定额征税,隋炀帝时期中央对地方政府的开仓放粮实行管理,这些措施强化了政府对地方的控制,C项正确;材料强调的是中央与地方的关系,不涉及百姓的赋税问题,排除A项;按户等定额征税反映隋朝中央加强对地方百姓的控制,其他措施也具有相同的效果,B项只针对赋税征收,排除B项;题干涉及地方的社会治理,而不是行政制度,排除D项。故选C项。

3.据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料“唐朝平定东突厥,将其内附部族安置在河东代州(今山西代县)地区”“缴纳赋税可纳银,亦可纳羊,按户等征收的银钱和羊”可知,唐朝平定东突厥后,对当地赋税征收做了特殊的规定,结合当地的实际状况进行治理,D项正确;唐中后期的两税法以资产为标准,时间不符,排除A项;材料未涉及中央集权体制削弱的问题,与史实不符,排除B项;材料描述的是中央对边疆民族地区的管理,未涉及边疆与内地经济联系的状况,排除C项。故选D项。

4.本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1921年(中国)。据材料可知,这些马克思、恩格斯、列宁著作的中译本陆续出版并被编入书社的销书目录,这有利于马克思主义在更大范围内传播,体现了马克思主义得到进一步传播,A项正确;材料重点强调的是马克思主义著作的传播,而非直接体现筹建新型革命政党,排除B项;材料突出的是马克思主义相关著作,而非单纯对十月革命的向往,排除C项;材料主要说的是著作的出版和传播,没有明确表明工人阶级接受思想洗礼的状况,排除D项。故选A项。

5.据本题次题干的提示词,可知这是影响题、原因题。据本题时间信息可知准确时空是:改革开放时期(中国)。据材料可知,20世纪80年代是改革开放的关键时期,重视知识分子和经营型人才有助于改革开放的展开,C项正确;“科教兴国”战略是20世纪90年代提出的,排除A项;颠覆了旧有的评选标准的说法绝对化,排除B项;1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制,排除D项。故选C项。

6.据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(巴比伦王国)。据表中信息可以看出,古巴比伦王国在汉谟拉比统治时期对司法体制有了一系列明确的规定,通过明确国王在司法体制中的最高地位、法官的任免制度、裁决依据等内容,古巴比伦王国能够更有效地管理和裁决司法案件,从而维护社会秩序和公平正义,提高国家治理的整体能力,D项正确;“构建普通法系”不准确,因为普通法系是近现代法律体系的一种分类,与古巴比伦王国的司法体制没有直接联系,排除A项;“调整司法运行程序”虽然与司法体制相关,但表中规定更多涉及司法体制的结构和法官的任免、裁决依据等方面,而非具体的司法运行程序,排除B项;“强化中央集权”虽然与国王担任最高法官有一定关联,但表中规定还体现了地方自治和分权的特点,因此不能简单地断定这些规定旨在强化中央集权,排除C项。故选D项。

7.根据题干设问词,可知这是本质题,据材料关键信息可知准确时空是:古代印度。根据材料可知,题干中提到波罗痆斯的王因想杀死好人被各阶级的人一致推翻,行恶政的国王被民众推翻,这表明当时印度的平民能够联合起来采取行动,对国王的统治产生影响,反映出平民拥有一定的政治力量,D项正确;《佛本生经》虽有宗教背景,但其关于人民起义故事的记载重点在于反映社会政治现象,而非突出宗教色彩,排除A项;“希腊化时代”主要是指亚历山大大帝东征后,希腊文化在中东和近东地区传播的时期,公元前6世纪印度并不处于“希腊化时代”,排除B项;材料中未体现种姓制度对社会发展的束缚,故事主要强调的是民众对国王统治的反抗,与种姓制度关系不大,排除C项。故选D项。

8.据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:中世纪(西欧)。根据材料和所学知识可知,西欧的领主对市民采取亲善态度是因为通过城市可以扩大税源,可以取得铸币收入,而城市中主要是商业税,铸币量的增加体现出商品经济得到发展,由此可推知,当时西欧商品经济得到发展,A项正确;材料只是说明领主的经济利益增强,领主也可以是反对王权的,无法得出B项结论,排除;城市需要上交税收,不能体现独立于封建主,排除C项;材料不涉及庄园经济发展情况,D项与材料内容无关,排除。故选A项。

9.根据题干设问词,可知是推断题。据本题时间信息可知准确时空是1650~1900年(世界)。根据材料并结合所学可知,1650~1900年,美洲在新航路开辟后,欧洲白人移民以及非洲黑奴被贩卖到这里,人口占比呈上升趋势,所以甲是美洲。非洲在三角贸易中,大量人口被贩卖为奴隶,人口占比下降,所以乙是非洲。欧洲在这一时期随着工业革命等发展,人口增长,占比上升,所以丙是欧洲。亚洲是当时世界人口的主要聚集地,但随着欧洲殖民扩张等影响,占比有所下降,所以丁是亚洲。故乙地(非洲)人口的衰减主要是因为三角贸易中大量人口被贩卖为奴隶,B项正确;甲地(美洲)人口增长主要是因为欧洲白人移民和非洲黑奴的输入,而不是人口替代推动人口消长,排除A项;丙地(欧洲)人口增长加快主要是自身经济发展、医疗水平提高等因素,而不是欧洲白人移民,欧洲是移民输出地,排除C项;丁地(亚洲)人口占比下降主要是因为人口基数大但增长速度相对较慢以及欧洲殖民扩张等因素,排除D项。故选B项。

10.根据材料主题干的设问词可知本题是推断题。根据材料时间信息可知准确时空是:近代欧洲。根据材料概括可知,《百科全书》对《圣经》中诺亚方舟的故事进行了带有讽刺意味的解析,实际上是以科学质疑宗教说教,这是鼓励人们运用自己的知识和理性去思考问题,强调思考的重要性,A项正确;《百科全书》不是为了否定宗教信仰,而是要促进自然科学的发展和鼓励理性探究,排除B项;材料并未宣扬新教伦理,新教思想提出的核心理论是因信称义,与材料无关,排除C项;对诺亚方舟的解析是对生命延续的探讨,而非宗教信仰与理性价值观的探讨,排除D项。故选A项。

11.根据题干设问词,可知这是原因题。根据材料关键信息可知准确时空是:18世纪法国。根据所学可知,中世纪时,猫因独立受到厌恶和猜忌,到18世纪,启蒙运动倡导自由、平等、独立等思想,猫独立的性格契合了启蒙运动宣扬的思想,开始成为资产阶级宠物,所以材料中的变化体现了启蒙运动的思想引领,C项正确;封建势力衰落是结果,不是主要原因,排除A项;工业革命开始于18世纪60年代,与材料时间不完全相符,排除B 项;北美独立战争对法国这一变化影响不大,且北美独立战争开始于18世纪后期,与材料时间并不完全吻合,排除D项。故选C项。

12.根据题干设问词,可知是本质题。根据材料关键信息可知准确时空是:19世纪初南美洲。根据材料及所学可知,19世纪初拿破仑战争削弱了西葡势力,为南美革命创造了有利条件,所以说“美洲的雄鹰得以展翅高飞”,B项正确;材料强调拉丁美洲的独立运动,并未体现君主专制制度成为众矢之的,排除A项;民族自决原则广泛传播是在一战后,排除C项;材料强调拿破仑对外战争的影响,并不是西葡殖民压迫引发社会矛盾,排除D 项。故选B项。

13.据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代欧美。根据题意要求和所学知识可知,英国通过光荣革命,颁布《权利法案》走上了民主化的道路,具有明智妥协、政局相对稳定的特点;美国通过民族独立战争,运用启蒙运动思想,颁布1787年宪法,确立民主共和制,具有自下而上、契约建国的特点;德国受资产阶级革命和工业革命的影响,通过自上而下的王朝战争方式实现统一,颁布1871年宪法,确立君主立宪制,具有起步较晚、旧势力顽固的特点。因此,与上述特点相对应的国家,分别是英、美、德,C项正确;A项排序错误,排除;法国走向共和的历程是艰难曲折的,B、D项与材料中政治民主化的特点不符,排除。故选C项。

14.根据材料“强调各国斗争应与之对应。1907年,章太炎和印度、缅甸······朝鲜等国的革命者,成立了“亚洲和亲会',力图互相支援”可知,这一时期的“亚洲觉醒”表现出了亚洲各国人民相互支持,共同对敌的特点,具有联合性,D项正确;材料未涉及民主性,排除A项;自发性与材料主旨不符,排除B项;结合所学知识可知,亚洲觉醒大多数失败了,具有不彻底性,排除C项。故选D项。

15.本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1918~1938年(世界)。根据材料“二十年虚假而又短暂的和平”“和平既不是建立在惩罚的基础上,也不是建立在和解的基础上,这是历史上的重大失败”并结合所学可知,1919年巴黎和会召开,英国和法国、美国主导了会议,与德国等战败国签订了一系列条约,构成了凡尔赛体系。1921年至1922年,召开了华盛顿会议,由美国主导,会上签订了《九国公约》等一系列条约,构成了华盛顿体系。凡尔赛-华盛顿体系并没有完全消除帝国主义国家之间的矛盾,反而使一些矛盾加剧,为再次爆发战争埋下了隐患,故一战后的和平孕育了新的危机,A项正确;一战后的和平并未实现冲突化解,排除B项;凡尔赛-华盛顿体系维护的仍是大国的利益,排除C项;凡尔赛-华盛顿体系确立了帝国主义在欧洲、西亚、非洲、东亚以及太平洋地区的统治秩序,是一战后帝国主义国家重新瓜分世界,奴役殖民地半殖民地人民的体系,并未改变世界格局,排除D 项。故选A项。

16.根据题干的设问词,可知本题是本质题。根据材料关键信息可知准确时空是:1947年的英国、印度。根据材料可知,印度斯坦和巴基斯坦在“蒙巴顿”的牵引下,披着“自治领”的“马鞍”,但是实际上,二者完全是断裂开来的,“自治领”成为掩盖印巴分裂、对立的遮羞布,这说明英国通过“蒙巴顿方案”一手策划了印巴独立,同时也深刻地埋下了二者之间分裂、矛盾和冲突的隐患,因此漫画旨在说明英国自治方案埋下地区分裂的隐患,B项正确;孟买大罢工表明印度无产阶级登上政治舞台,排除A项;结合所学可知,印巴分治加剧了南亚的紧张局势,排除C项;《蒙巴顿方案》只是英国结束对印度殖民统治的一种方式,它造成了印巴分治等一系列问题,并没有使殖民统治在亚洲完全终结,排除D项。故选B项。

第II卷(非选择题,共52分)

17.(14分)

(1)(8分)差异:清初:鄙弃、敌视、不信任;对华侨出入境严厉限制。晚期:主动保护;吸引华侨资本。(3分)

原因:清初:推行海禁政策,防止内地人民与反清势力勾结;清政府保护侨民权利意识淡薄。晚期:鸦片战争后,中外联系加强,清政府对海外华侨的认识有所改变,对其经济实力有了进一步的了解;中国外交走向近代化,按照国际惯例来处理一些内政外交事务;注重争取华侨财援,投资和赞助各项洋务事业,以挽救清政府的财政危机。(5分,任答三点即可)

(2)(6分)意义:对华侨的保护政策,调动了华侨爱国爱乡的积极性;加强了海外华侨与祖国的联系,极大地激发了他们的爱国热情,增强了他们的民族意识,对后来的资产阶级革命和抗日战争作出了重大贡献等。

【解析】(1)第一小问差异,清初:据材料一“华侨入海,非奸则盗”可知,鄙弃、敌视、不信任;从材料一“对海外贸易及华侨出入国采取了严厉的限制措施”可知,对华侨出入境严厉限制。晚期:据材料二“清政府立即与秘鲁、西班牙政府进行交涉······使西班牙等国作出了一定的让步”可知,主动保护;由材料二“陈宝琛发起组织的福建全省铁路有限公司,南洋华侨投资就达200多万元”可知,吸引华侨资本。第二小问原因,清初:据材料一“为防止沿海人民出洋增强寓居海外“汉人'的力量”并结合所学可知,推行海禁政策,防止内地人民与反清势力勾结;从材料一“对于荷兰、西班牙等殖民主义者在殖民地大肆屠杀华侨的暴行,清政府不闻不问”可知,清政府保护侨民权利意识淡薄。晚期:据材料二“随着与海外联系的加强”“华民十五万,富甲各埠”并结合所学可知,鸦片战争后,中外联系加强,清政府对海外华侨的认识有所改变,对其经济实力有了进一步的了解;从材料二“清政府立即与秘鲁、西班牙政府进行交涉,并派出容闳等官员前往该地进行实地调查取证”可知,中国外交走向近代化,按照国际惯例来处理一些内政外交事务;由材料二“陈宝琛发起组织的福建全省铁路有限公司,南洋华侨投资就达200多万元”可知,注重争取华侨财援,投资和赞助各项洋务事业,以挽救清政府的财政危机。

(2)意义主要从近代华侨的重要作用来思考,如对华侨的保护政策,调动了华侨爱国爱乡的积极性;加强了海外华侨与祖国的联系,极大地激发了他们的爱国热情,增强了他们的民族意识,对后来的资产阶级革命和抗日战争作出了重大贡献等。

18.(14分)

(1)(10分)原因:地跨亚非欧三大洲;开辟海洋大通道,加速文明交往;游牧文明与农业文明相互交融;建立了从中央到地方比较完善的官僚体系(行省制等政治制度的实行)。(每点2分,任答三点得6分)

特点:君主领头,军队开路;广泛深入,同步发展;时间久长,中心稳定。(每点2分,任答两点得4分)

(2)(4分)作用:阿拉伯人广泛翻译西欧古典文献,从而保存了欧洲古典文化,并融合东西方文化,形成阿拉伯文化,后来传回西欧,推动了欧洲文化的复兴。

【解析】(1)本题是背景类与特点类材料分析题。时空是波斯帝国时代的西亚。第一小问原因,根据材料一“波斯帝国领土广大,印度流域文明、西亚文明、埃及文明和小亚细亚文明都聚集在它的版图之内”可知,地跨亚非欧三大洲;根据材料一“波斯帝国的第三代皇帝大流士一世积极开发海洋,建立全世界最强大的舰队,游弋于印度洋、红海、地中海、爱琴海和黑海等广阔的水域之中,大大加速了三大洲的经济文化交流”可知,开辟海洋大通道,加速文明交往以及游牧文明与农业文明相互交融;再根据所学知识可知,建立了从中央到地方比较完善的官僚体系(行省制等政治制度的实行)。第二小问特点,根据材料一“波斯帝国的第三代皇帝大流士一世积极开发海洋,建立全世界最强大的舰队,游弋于印度洋、红海、地中海、爱琴海和黑海等广阔的水域之中,大大加速了三大洲的经济文化交流”可知,君主领头,军队开路;根据材料一“这次文明大汇合的内容丰富多彩,有军事的、政治的、经济的和文化的,广泛涉及社会生活的各个方面,其深度和广度也是空前的”可知,广泛深入,同步发展;根据材料一“波斯帝国时代的文明大汇合,延续到“希腊化时代'约六个世纪之久,其源头则更久远,可以上溯到公元前二三千年。那时,文明大汇合的中心是西亚,由于东方文化源源不断输往西方,极大地促进了欧洲文明的进步与发展”可知,时间久长,中心稳定。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是阿拉伯帝国时代的西亚。根据材料二“阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世纪西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造出了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来”可知,阿拉伯人广泛翻译西欧古典文献,从而保存了欧洲古典文化,并融合东西方文化,形成阿拉伯文化并且后来传回西欧,推动了欧洲文化的复兴。

19.(12分)

(1)(8分)影响:推动了工业生产的快速发展;催生了交通工具的革命;改变了人们认识世界的观念;造成了环境污染;加快了城市化进程。(每点2分,任答四点即可)

(2)(4分)原因:石油储量丰富;科技进步,炼制技术提高;第二次工业革命,内燃机、汽车等迅速发展,石油需求量扩大。(每点2分,任答两点即可)

【解析】(1)本题为影响题。时空为近代(欧洲)。影响:根据材料“直到其能量被应用到运输业后,蒸汽引擎才对商业世界产生了较大的影响”可知推动了工业生产的快速发展;根据材料“刚开始时,机车的烟雾和汽笛声惊到了很多人······”可知催生了交通工具的革命;根据材料“虽然他们被蒸汽和煤烟弄得基本上什么都没看到,但是机车的速度和动力还是让第一批乘客惊诧不已”可知改变了人们认识世界的观念、造成了环境污染;根据材料“在英国北部,也就是新兴工业革命的中心地区,首先响起了蒸汽机车的轰鸣声”并结合所学知识可知加快了城市化进程。

(2)本题为原因题。时空为近现代(美国)。原因:根据材料“1859年宾夕法尼亚州挖掘了第一口油井,标志着世界现代石油产业的开端。此后百年间,美国一直都是世界石油工业的主导者”可知,石油储量丰富;根据材料“在最初的半个世纪内,受限于精炼技术和利用技术的落后,石油主要用于提炼煤油以作照明之用,一直到1910年左右,石油消费量在能源消费总量中的比例才超过5%”可知,科技进步,炼制技术提高;根据材料“随着内燃机、汽车的发明与改进,石油逐渐得到广泛运用并成为主导能源”可知,第二次工业革命,内燃机、汽车等迅速发展,石油需求量扩大。

20.(12分)

示例一:

信息1:19世纪末,火车的出现使得运送液态奶更为便捷。

信息2:20世纪,冰箱的出现使得奶类的保存与运输更趋便利。(2分)

论题:科技进步促进了牛奶食用的日常化。

阐述:19世纪初,随着第一次工业革命的进行,以蒸汽机为动力的新型交通工具的火车的出现,使得运送液态奶更为便捷,推动了牛奶的发展和食用。20世纪,以电力为标志的第二次工业革命的开展,冰箱的出现,使得奶类的保存与运输更趋便利,大大推动了牛奶的普及和推广,牛奶更多地进入日常生活中,提高了人民的生活水平。(8分)

总结:两次科技革命推动了牛奶食用的日常化,提高了人民的生活质量。(2分)

示例二:

信息1:1910年外国商人开始在天津经营乳牛场。

信息2:20世纪90年代,西方无菌复合纸包装技术传入中国,推动牛奶在中国的普及。(2分)

论题:中外经济文化交流丰富了国人的饮食。

阐述:1910年,随着列强对华资本输出的进行,外国商人开始在天津经营乳牛场,推动了中国乳牛养殖和牛奶生产的发展,牛奶逐渐成为部分国人饮食消费的一部分。到了20世纪90年代,中国改革开放深入进行,经济发展迅速,国民消费能力提升,西方无菌包装技术带入中国,推动了中国乳业发展的“黄金10年”,牛奶进入普通百姓的餐桌,国人的饮食进一步丰富。(8分)

总结:随着中外经济文化交流的日益深入,国人的饮食消费更加丰富。(2分)

【解析】本题为论述题之探究结论论证题,时空是近现代的世界。可以选取19世纪末,火车的出现使得运送液态奶更为便捷和20世纪,冰箱的出现使得奶类的保存与运输更趋便利等信息可拟定论题为科技进步促进了牛奶食用的日常化;阐述围绕19世纪初,随着第一次工业革命的进行,以蒸汽机为动力的新型交通工具的火车的出现,使得运送液态奶更为便捷,推动了牛奶的发展和食用。20世纪,以电力为标志的第二次工业革命的开展,冰箱的出现,使得奶类的保存与运输更趋便利,大大推动了牛奶的普及和推广等史实进行说明。最后进行总结:两次科技革命推动了牛奶食用的日常化,提高了人民的生活质量。

同时也可以选取1910年外国商人开始在天津经营乳牛场和20世纪90年代,西方无菌复合纸包装技术传入中国,推动牛奶在中国的普及等信息可拟定论题为中外经济文化交流丰富了国人的饮食;阐述围绕1910年,随着列强对华资本输出的进行,推动了中国乳牛养殖和牛奶生产的发展,牛奶逐渐成为部分国人饮食消费的一部分。到了20世纪90年代,中国改革开放深入进行,经济发展迅速,国人的饮食进一步丰富等史实进行说明即可。最后进行总结:随着中外经济文化交流的日益深入,国人的饮食消费更加丰富。

同课章节目录