湖北省武汉二中2025届高三下学期历史模拟卷8(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省武汉二中2025届高三下学期历史模拟卷8(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 107.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-25 15:53:14 | ||

图片预览

文档简介

历 史 试 卷(八)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.河南舞阳贾湖遗址(距今约9000-7800年)出土有成套的龟甲。龟甲内放有石子,部分龟甲上有刻画符号,具有占卜功能。同时,龟甲被用作响器,在某些仪式活动中为舞蹈伴奏。这反映了( )

A. 灵龟崇拜现象的盛行 B. 原始文字的初步形成

C. 天人沟通观念的萌芽 D. 早期先民的创新智慧

2.东汉后期,儒家学派公羊学大师何休提倡“弱臣势”,“一法度,尊天子”,“重本尊统”。他提倡这一思想的时代背景是

豪强地主力量崛起 B.政治统一局面瓦解

C. 王国势力日益膨胀 D.儒学获得独尊地位

隋唐时期的皇室混有游牧民族血统,对于狩猎十分热衷,帝王贵胄以畋猎为乐兼作军事训练及宣扬国威,因此唐代畋猎及观猎的诗文很多。唐代王昌龄在《观猎》诗中写道:“角鹰初下秋草稀,铁骢抛鞚去如飞。少年猎得平原兔,马后横捎意气归。”这体现出唐代社会

A.较为推崇以武取士 B.呈现多元开放特征

C.尚武精神蔚然成风 D.生活方式融合加速

4.宋朝建立初以开封府为东京,以河南府为西京;宋真宗大中祥符七年(1014年),建应天府为南京;宋仁宗庆历二年(1042年),建大名府为北京。东京周围的路则被命名为京西南路、京西北路、京东东路、京东西路等。上述行政区划安排体现了

A.抵御边患的国防意识 B. 中央集权的逐渐削弱

C.内轻外重的治国理念 D.“大一统”的方位观念

5.儒家经典《礼记·王制》和魏晋、唐宋正史均将东夷、南蛮、西戎、北狄等称之为“夷”;《元史》中“夷”则按地理方位记述了高丽、日本、安南、占城、爪哇等国的史事。“夷”的观念变迁折射出的时代主题是

A. 儒学革新推动观念变迁 B.边疆拓展扩大版图范围

C. 国家统一促进华夏认同 D.国家强盛巩固朝贡体系

“苏式家具”是明式家具的典型代表。晚明时期很多文人都参与过家具等的设计。家具风格力求简洁明快。不少家具上留有名人诗文题签。如南京博物院收藏的万历年间苏制书桌腿部,就刻有“材美而坚,工朴而妍,假尔为凭,逸我百年”等。据此可知,苏式家具的特征是

A. 文人审美与工匠精神相结合 B.中西物质文化融会贯通

C. 海外贸易带动制造工艺革新 D.设计理念趋向重繁轻简

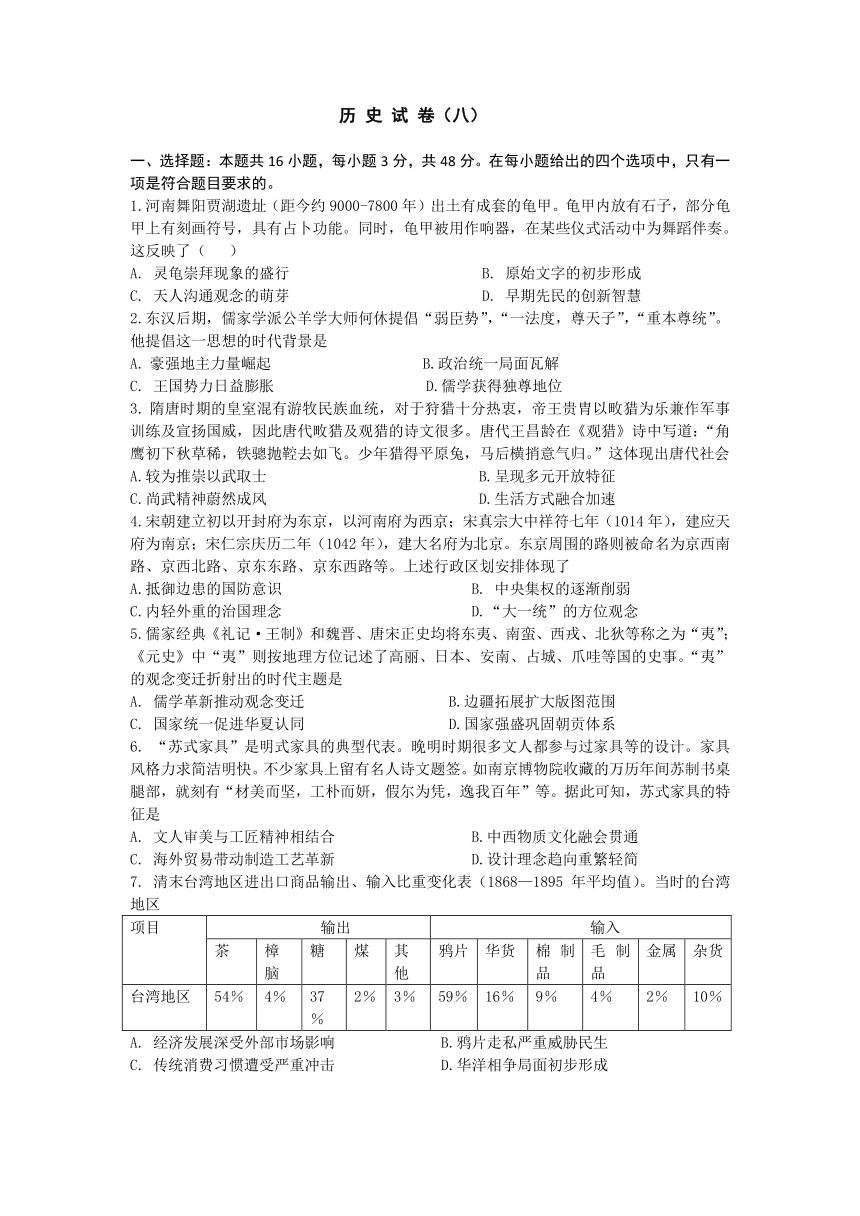

7. 清末台湾地区进出口商品输出、输入比重变化表(1868—1895年平均值)。当时的台湾地区

项目 输出 输入

茶 樟脑 糖 煤 其他 鸦片 华货 棉制品 毛制品 金属 杂货

台湾地区 54% 4% 37% 2% 3% 59% 16% 9% 4% 2% 10%

A. 经济发展深受外部市场影响 B.鸦片走私严重威胁民生

C. 传统消费习惯遭受严重冲击 D.华洋相争局面初步形成

8.1901年至1911年武昌起义前,全国各地都有白话文报纸发行。据当时学者研究,“全国采用白话形式的通俗报很多,如杭州白话报、中国白话报、苏州白话报、宁波白话报、绍兴白话报等,不下数十种”。白话报的大量发行

A. 缩小了区域文化差异 B.将文学革命推向高潮

C. 扩大了民众政治参与 D.提升了革命党影响力

9.1928年初,毛泽东率领工农革命军攻占遂川县城,创建了遂川县工农兵政府并广泛宣传“共产党是穷人的党,是要组织穷人起来打天下的”“工农革命军是穷人的队伍,只打土豪,不打穷人”“不准大人打小孩”“借地主的钱不要还”等等。由此可见,遂川建政的主要实践意义在于

A.建立广泛工农革命统一战线 B.动员民众开展土地改革

C.实行保护中小工商业的政策 D.坚定不移地走群众路线

10.1982年,党的十二大正式确立了“坚持对外开放、对内搞活经济的政策”。进入21世纪,中国共产党又相继提出“新时期最鲜明的特点是改革开放”“改革开放是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路”“新的伟大革命”等观点。这反映出“改革开放”

A.逐渐成为全社会共识 B.呈现持续渐进发展特征

C.历史地位进一步凸显 D.仍面临计划经济的束缚

11.晚期罗马帝国出现大量编年史作品。代表人物杰罗姆编著的《编年史》以不同的纪年方法记述其他国家和民族各自的历史事件;又将这些栏目并行排列,将罗马人认知中全世界主要国家和民族的发展历程整体呈现了出来,并最终将所有的世界历史事件都纳入罗马帝国的历史中。新的史学体裁

A.缓解了罗马的社会危机 B.展现了罗马的世界视野

C.推动了罗马的版图扩张 D.促进了世界的文明交流

12. 17世纪初,英国确立了国王特许制。1645年,议会通过布里斯托尔法令明确规定:“人人皆有从陆路或海上出入该市进行贸易之自由。”1650年,议会通过《关于促进和调整本国贸易法》,规定由议会决定公司继续经营或是予以撤销。据此可知,17世纪中期的英国

贸易特许政策遭到废止 B.君主立宪政体初步确立

C. 议会主权原则逐步落实 D.自由主义经济政策形成

13.1775年,法国政府颁布了“关于建立和管理慈善工场的指示”,雇用身体健全的乞丐和流浪汉修建和改善道路,按天或者按件支付低于市场行情的工资。1790年,政府颁布法令,拨款在各省建立慈善工场,雇用工人平整土地、修路、清理、挖掘运河和填充采石场等。这一举措

A.推动了社会救济体系的建立 B.一定程度上化解了革命的危机

C.满足了工业对劳动力的需求 D.体现了社会保障制度的延续性

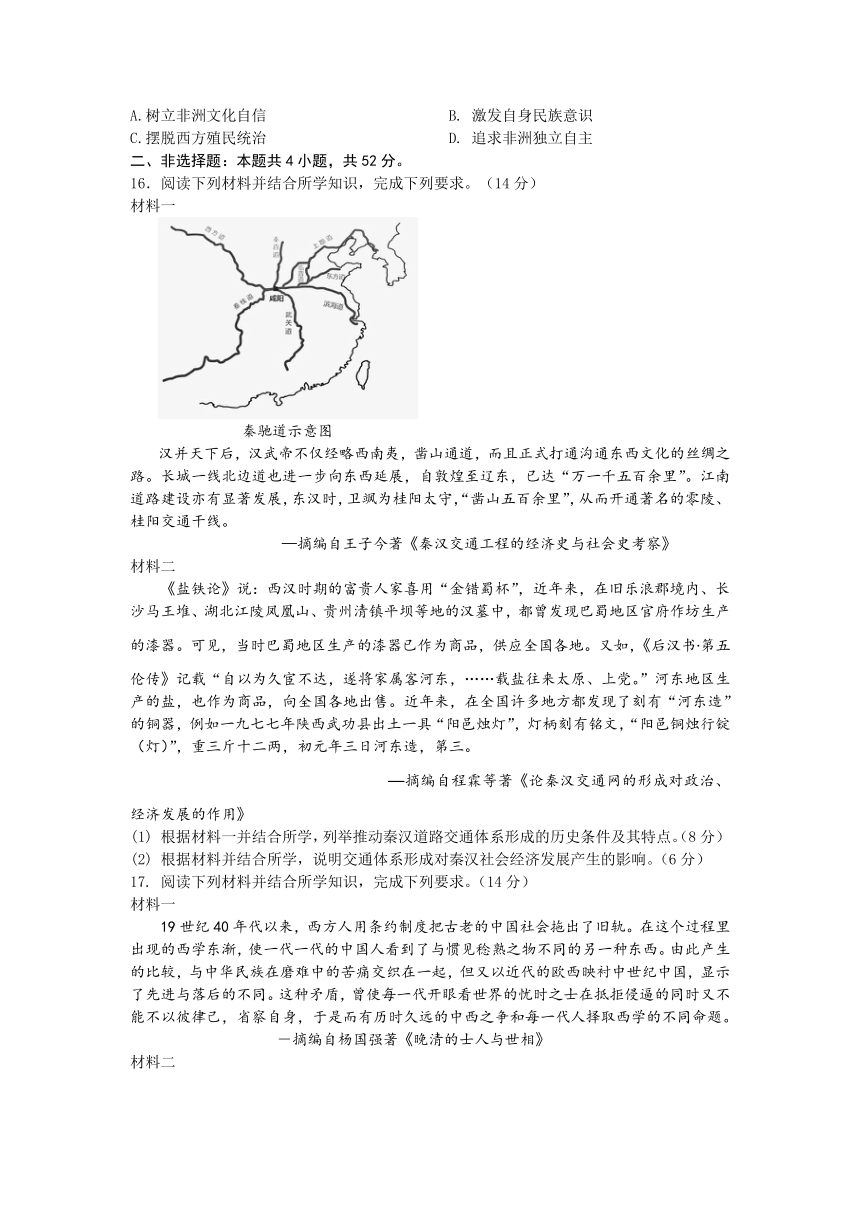

14.右图:代表奥匈帝国的雄鹰准备攻击代表塞尔维亚的鸡时,代表俄国的熊潜伏在岩石后面,准备保卫它的巴尔干小伙伴。该漫画从一个侧面反映出导致第一次世界大战爆发的重要原因是

A.列强政治发展不平衡 B.国际协调机制失效

C.两大经济体系的对峙 D.德国推行铁血政策

15.2019年,时任非盟轮值主席埃及总统阿卜杜勒·塞西谈到,“非洲互查机制建立在体现‘以非洲方式解决非洲问题’坚定原则的纯粹非洲意志之上。……不受非洲大陆内外的干涉,这印证了非洲人民和领导人推动自我改革和弘扬民主、法治的真诚决心。”“以非洲方式解决非洲问题”的本质是

A.树立非洲文化自信 B. 激发自身民族意识

C.摆脱西方殖民统治 D. 追求非洲独立自主

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

16.阅读下列材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

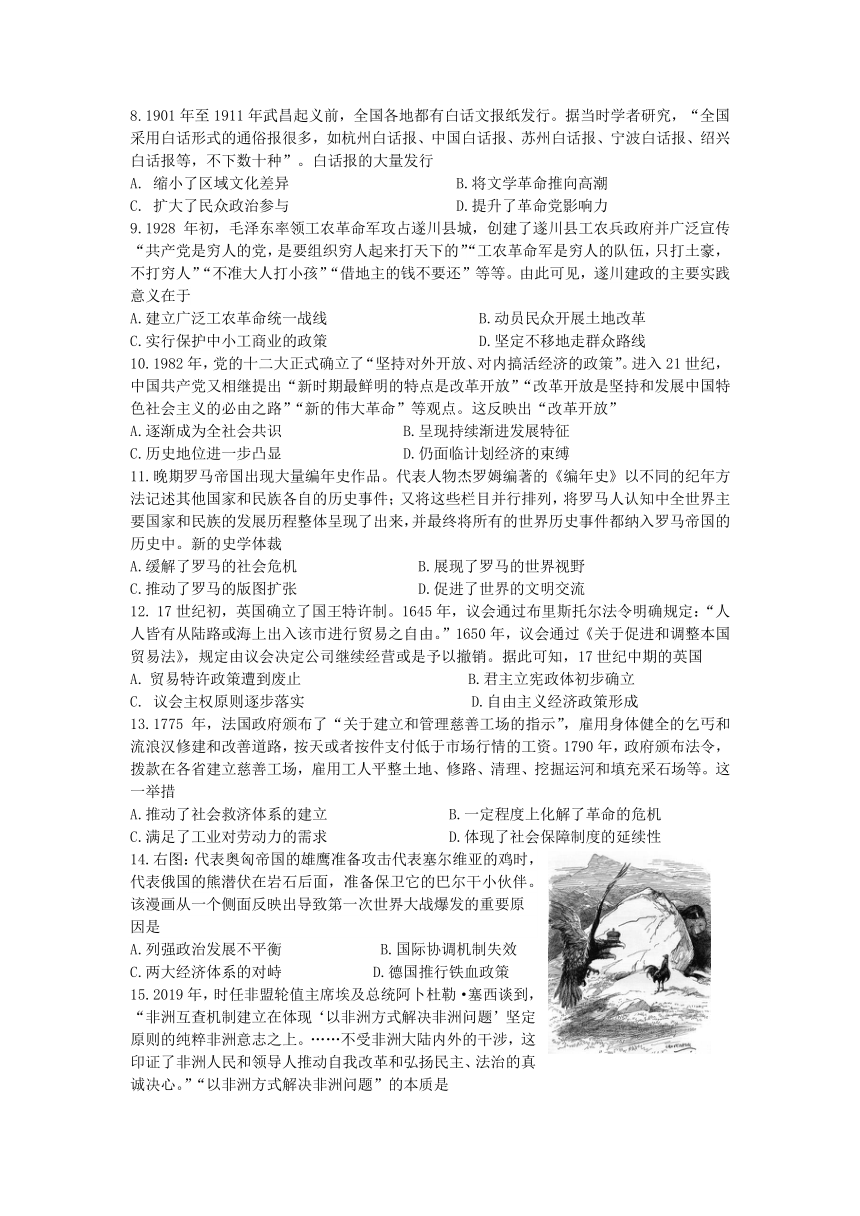

材料一

秦驰道示意图

汉并天下后,汉武帝不仅经略西南夷,凿山通道,而且正式打通沟通东西文化的丝绸之路。长城一线北边道也进一步向东西延展,自敦煌至辽东,已达“万一千五百余里”。江南道路建设亦有显著发展,东汉时,卫飒为桂阳太守,“凿山五百余里”,从而开通著名的零陵、桂阳交通干线。

—摘编自王子今著《秦汉交通工程的经济史与社会史考察》

材料二

《盐铁论》说:西汉时期的富贵人家喜用“金错蜀杯”,近年来,在旧乐浪郡境内、长沙马王堆、湖北江陵凤凰山、贵州清镇平坝等地的汉墓中,都曾发现巴蜀地区官府作坊生产的漆器。可见,当时巴蜀地区生产的漆器已作为商品,供应全国各地。又如,《后汉书·第五伦传》记载“自以为久宦不达,遂将家属客河东,……载盐往来太原、上党。”河东地区生产的盐,也作为商品,向全国各地出售。近年来,在全国许多地方都发现了刻有“河东造”的铜器,例如一九七七年陕西武功县出土一具“阳邑烛灯”,灯柄刻有铭文,“阳邑铜烛行锭(灯)”,重三斤十二两,初元年三日河东造,第三。

—摘编自程霖等著《论秦汉交通网的形成对政治、经济发展的作用》

根据材料一并结合所学,列举推动秦汉道路交通体系形成的历史条件及其特点。(8分)

根据材料并结合所学,说明交通体系形成对秦汉社会经济发展产生的影响。(6分)

17. 阅读下列材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

19世纪40年代以来,西方人用条约制度把古老的中国社会拖出了旧轨。在这个过程里出现的西学东渐,使一代一代的中国人看到了与惯见稔熟之物不同的另一种东西。由此产生的比较,与中华民族在磨难中的苦痛交织在一起,但又以近代的欧西映衬中世纪中国,显示了先进与落后的不同。这种矛盾,曾使每一代开眼看世界的忧时之士在抵拒侵逼的同时又不能不以彼律己,省察自身,于是而有历时久远的中西之争和每一代人择取西学的不同命题。

-摘编自杨国强著《晚清的士人与世相》

材料二

欧战后很多中国人几乎形成一种共识—世界将进入一个全新的时代,故“新文明”“新世界”“新中国”“新社会”“新人”逐渐成为人们的口头禅。“新文化”正是其中最重要的名词之一,且几乎可以涵盖上述其他所有名词。五四学生运动之后,蔡元培就希望全国学生要担起“树吾国新文化之基础”的责任。有人甚至认为“要救济今日社会无限的危险,增进将来社会无限的可能,我们不得不创造新文化,不能不创造新文化”。或正是看到了“文化运动”与“创造新文化”之间的内在关系,有人开始使用“新文化运动”一词。稍后更有人总结“创造新文化,传播新文化,就是新文化运动”。

-摘编自周月峰《五四后“新文化运动”一词的流行与早期含义演变》

(1)根据材料一并结合所学,列举近代以来“中西之争和每一代人择取西学的不同命题”的例子。(6分)

(2)根据材料并结合所学,论述“新文化运动”一词流行折射出的时代变迁。(8分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一

南极被人类发现之初一直是作为无主地存在的。18世纪人类开始对南极大陆及其周边海域进行探险,主要活动是捕猎南极周边海域的海豹、鲸鱼等海洋生物。1881-1884年召开的第一次“国际极地年”活动,国际社会对南极的关注开始从地理大发现转向科学考察。在这个时期,英国、澳大利亚、新西兰、法国、挪威、智利、阿根廷等国家在南极科考领域最为活跃;1908年英国最早提出南极主权要求,声称对包括南极半岛在内的扇形区域及其水域拥有主权;此后,上述的其余6个国家陆续对南极提出了主权要求。

-摘编自郑英琴《南极的法律定位与治理挑战》

材料二

从1955年到1957年,12个计划参与南极科考的国家代表在法国巴黎、比利时布鲁塞尔等地召开了4次南极会议,协商在南极科考中的科考站选址、南极气象中心建设、科考无线电通信、科考物资相互供应等问题。从第二次南极会议开始,苏联科学院几乎每次都组建阵容庞大的代表团参加会议。在南极会议召开期间,与会代表都尽量从科学角度讨论问题,回避涉及领土主权等政治问题。这使各国代表顺利协商解决了南极科考所涉大部分问题。1958年,南极会议正式召开,并最终形成了条约文本,该文本含有三大目标:第一,南极应仅被用于和平目的;第二,确保南极科学合作和国际合作;第三,禁止在南极进行任何核试验。《南极条约》成为之后南极科学合作的国际法保障。

-摘编自史宏飞《冷战期间的美苏科学合作与竞争》

(1)根据材料一并结合所学,概括20世纪初以前国际社会探索南极的发展历程和演变原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,说明二战后50年代形成的南极开发合作机制的历史背景和意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

文化不是完全存在于人的头脑之中的,它有物质载体。这种载体不仅是语言、文字符号系统,而且表现为实物。但实物之所以表现文化并不在于实物自身,而在于它所表现的文化观念。建筑的文化价值不在于砖头瓦块、钢材木料,而在于它的风格;书法的文化价值不在于文房四宝,而在于透过文字所表现的风骨和神韵。离开了作为观念形态的文化,所有的实物无非是僵死的材料,并不具有文化价值。

——摘自陈先达《文化自信中的传统与当代》

根据材料并结合中国史相关知识,围绕“文化传承”这一主题,任选一个载体,自拟题目,进行论述。(要求:观点正确,史论结合,论述充分,逻辑清晰)

参考答案

16.【答案】(1)国家统一局面的形成;中央集权制度的建立。(任答一点2分)社会经济的恢复与发展;统治者对边疆地区的重视。(任答一点2分)特点:以都城咸阳或长安为中心向边疆地区延伸;注重边疆地区的区域道路交通体系建设。(4分)

(2)推动了交通干线沿线城市的繁荣和发展;密切了不同区域的经济交流;促进了边疆地区的社会经济发展;(4分,任答两点即可)一定程度上加重了民众的负担,引发社会危机。(2分)

【解析】 (1)根据材料并结合所学概括历史条件。结合地图和文字材料概括特点。

(2)结合材料“巴蜀地区生产的漆器已作为商品,供应全国各地”“河东地区生产的盐,也作为商品,向全国各地出售”等完成第二问。

17.【答案】(1)以林则徐、魏源为代表的先进士大夫主张“师夷长技以制夷”;洋务派主张“中学为体,西学为用”;以康有为、梁启超为代表的维新派主张变革封建制度,实行君主立宪政体;以孙中山为代表的革命派主张推翻封建专制统治,建立民主共和政体。(6分,任举三个例子即可)

(2)鸦片战争以来,先进的中国人学习西方的物质文明和制度文明,并未从根本上改变国家的命运和面貌。中国仍未摆脱半殖民地半封建社会的社会地位。民国初建后,军阀割据混战,社会动荡。第一次世界大战和“五四运动”后,五四新文化运动进入高潮,进步的知识分子充分认识到对民众思想启蒙的重要性,主张彻底打击长期以来封建正统思想的统治地位,大力倡导民主和科学思想,扩大社会主义思想的影响,从而在中国社会上掀起一股生气勃勃的思想解放的潮流。(8分)

【解析】(1)结合“师夷之长技以制夷”“中学为体,西学为用”“君民共主”“民主共和”等思想举例。

(2)从历史背景、主要思想和历史评价的角度展开论述。

18.【答案】(1)18世纪人类开始对南极大陆及其周边海域进行探险活动;19世纪末20世纪初,许多国家开始对南极进行科学考察并提出主权要求。(2分)原因:19世纪末20世纪初,主要资本主义国家向帝国主义过渡,帝国主义国家在世界范围内瓜分殖民地并划分势力范围;国际社会对南极重要性的认识加深。(4分)

(2)历史背景:冷战背景下,美苏两大阵营的对立和竞争加剧。(2分)意义:围绕南极建立的国际合作的机制,避免了冷战扩展到南极;美苏间科技合作一定程度上缓和了美苏关系;推动了对南极的和平开发和研究。(4分,任答两点即可)

【解析】(1)根据材料“18世纪人类开始对南极大陆及其周边海域进行探险”“国际社会对南极的关注开始从地理大发现转向科学考察”“其余6个国家陆续对南极提出了主权要求”等,并结合所学完成第一问。

结合20世纪50年代,概括冷战的时代背景。结合材料“与会代表都尽量从科学角度讨论问题,回避涉及领土主权等政治问题”等概括回答第二问。

19.略

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.河南舞阳贾湖遗址(距今约9000-7800年)出土有成套的龟甲。龟甲内放有石子,部分龟甲上有刻画符号,具有占卜功能。同时,龟甲被用作响器,在某些仪式活动中为舞蹈伴奏。这反映了( )

A. 灵龟崇拜现象的盛行 B. 原始文字的初步形成

C. 天人沟通观念的萌芽 D. 早期先民的创新智慧

2.东汉后期,儒家学派公羊学大师何休提倡“弱臣势”,“一法度,尊天子”,“重本尊统”。他提倡这一思想的时代背景是

豪强地主力量崛起 B.政治统一局面瓦解

C. 王国势力日益膨胀 D.儒学获得独尊地位

隋唐时期的皇室混有游牧民族血统,对于狩猎十分热衷,帝王贵胄以畋猎为乐兼作军事训练及宣扬国威,因此唐代畋猎及观猎的诗文很多。唐代王昌龄在《观猎》诗中写道:“角鹰初下秋草稀,铁骢抛鞚去如飞。少年猎得平原兔,马后横捎意气归。”这体现出唐代社会

A.较为推崇以武取士 B.呈现多元开放特征

C.尚武精神蔚然成风 D.生活方式融合加速

4.宋朝建立初以开封府为东京,以河南府为西京;宋真宗大中祥符七年(1014年),建应天府为南京;宋仁宗庆历二年(1042年),建大名府为北京。东京周围的路则被命名为京西南路、京西北路、京东东路、京东西路等。上述行政区划安排体现了

A.抵御边患的国防意识 B. 中央集权的逐渐削弱

C.内轻外重的治国理念 D.“大一统”的方位观念

5.儒家经典《礼记·王制》和魏晋、唐宋正史均将东夷、南蛮、西戎、北狄等称之为“夷”;《元史》中“夷”则按地理方位记述了高丽、日本、安南、占城、爪哇等国的史事。“夷”的观念变迁折射出的时代主题是

A. 儒学革新推动观念变迁 B.边疆拓展扩大版图范围

C. 国家统一促进华夏认同 D.国家强盛巩固朝贡体系

“苏式家具”是明式家具的典型代表。晚明时期很多文人都参与过家具等的设计。家具风格力求简洁明快。不少家具上留有名人诗文题签。如南京博物院收藏的万历年间苏制书桌腿部,就刻有“材美而坚,工朴而妍,假尔为凭,逸我百年”等。据此可知,苏式家具的特征是

A. 文人审美与工匠精神相结合 B.中西物质文化融会贯通

C. 海外贸易带动制造工艺革新 D.设计理念趋向重繁轻简

7. 清末台湾地区进出口商品输出、输入比重变化表(1868—1895年平均值)。当时的台湾地区

项目 输出 输入

茶 樟脑 糖 煤 其他 鸦片 华货 棉制品 毛制品 金属 杂货

台湾地区 54% 4% 37% 2% 3% 59% 16% 9% 4% 2% 10%

A. 经济发展深受外部市场影响 B.鸦片走私严重威胁民生

C. 传统消费习惯遭受严重冲击 D.华洋相争局面初步形成

8.1901年至1911年武昌起义前,全国各地都有白话文报纸发行。据当时学者研究,“全国采用白话形式的通俗报很多,如杭州白话报、中国白话报、苏州白话报、宁波白话报、绍兴白话报等,不下数十种”。白话报的大量发行

A. 缩小了区域文化差异 B.将文学革命推向高潮

C. 扩大了民众政治参与 D.提升了革命党影响力

9.1928年初,毛泽东率领工农革命军攻占遂川县城,创建了遂川县工农兵政府并广泛宣传“共产党是穷人的党,是要组织穷人起来打天下的”“工农革命军是穷人的队伍,只打土豪,不打穷人”“不准大人打小孩”“借地主的钱不要还”等等。由此可见,遂川建政的主要实践意义在于

A.建立广泛工农革命统一战线 B.动员民众开展土地改革

C.实行保护中小工商业的政策 D.坚定不移地走群众路线

10.1982年,党的十二大正式确立了“坚持对外开放、对内搞活经济的政策”。进入21世纪,中国共产党又相继提出“新时期最鲜明的特点是改革开放”“改革开放是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路”“新的伟大革命”等观点。这反映出“改革开放”

A.逐渐成为全社会共识 B.呈现持续渐进发展特征

C.历史地位进一步凸显 D.仍面临计划经济的束缚

11.晚期罗马帝国出现大量编年史作品。代表人物杰罗姆编著的《编年史》以不同的纪年方法记述其他国家和民族各自的历史事件;又将这些栏目并行排列,将罗马人认知中全世界主要国家和民族的发展历程整体呈现了出来,并最终将所有的世界历史事件都纳入罗马帝国的历史中。新的史学体裁

A.缓解了罗马的社会危机 B.展现了罗马的世界视野

C.推动了罗马的版图扩张 D.促进了世界的文明交流

12. 17世纪初,英国确立了国王特许制。1645年,议会通过布里斯托尔法令明确规定:“人人皆有从陆路或海上出入该市进行贸易之自由。”1650年,议会通过《关于促进和调整本国贸易法》,规定由议会决定公司继续经营或是予以撤销。据此可知,17世纪中期的英国

贸易特许政策遭到废止 B.君主立宪政体初步确立

C. 议会主权原则逐步落实 D.自由主义经济政策形成

13.1775年,法国政府颁布了“关于建立和管理慈善工场的指示”,雇用身体健全的乞丐和流浪汉修建和改善道路,按天或者按件支付低于市场行情的工资。1790年,政府颁布法令,拨款在各省建立慈善工场,雇用工人平整土地、修路、清理、挖掘运河和填充采石场等。这一举措

A.推动了社会救济体系的建立 B.一定程度上化解了革命的危机

C.满足了工业对劳动力的需求 D.体现了社会保障制度的延续性

14.右图:代表奥匈帝国的雄鹰准备攻击代表塞尔维亚的鸡时,代表俄国的熊潜伏在岩石后面,准备保卫它的巴尔干小伙伴。该漫画从一个侧面反映出导致第一次世界大战爆发的重要原因是

A.列强政治发展不平衡 B.国际协调机制失效

C.两大经济体系的对峙 D.德国推行铁血政策

15.2019年,时任非盟轮值主席埃及总统阿卜杜勒·塞西谈到,“非洲互查机制建立在体现‘以非洲方式解决非洲问题’坚定原则的纯粹非洲意志之上。……不受非洲大陆内外的干涉,这印证了非洲人民和领导人推动自我改革和弘扬民主、法治的真诚决心。”“以非洲方式解决非洲问题”的本质是

A.树立非洲文化自信 B. 激发自身民族意识

C.摆脱西方殖民统治 D. 追求非洲独立自主

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

16.阅读下列材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

秦驰道示意图

汉并天下后,汉武帝不仅经略西南夷,凿山通道,而且正式打通沟通东西文化的丝绸之路。长城一线北边道也进一步向东西延展,自敦煌至辽东,已达“万一千五百余里”。江南道路建设亦有显著发展,东汉时,卫飒为桂阳太守,“凿山五百余里”,从而开通著名的零陵、桂阳交通干线。

—摘编自王子今著《秦汉交通工程的经济史与社会史考察》

材料二

《盐铁论》说:西汉时期的富贵人家喜用“金错蜀杯”,近年来,在旧乐浪郡境内、长沙马王堆、湖北江陵凤凰山、贵州清镇平坝等地的汉墓中,都曾发现巴蜀地区官府作坊生产的漆器。可见,当时巴蜀地区生产的漆器已作为商品,供应全国各地。又如,《后汉书·第五伦传》记载“自以为久宦不达,遂将家属客河东,……载盐往来太原、上党。”河东地区生产的盐,也作为商品,向全国各地出售。近年来,在全国许多地方都发现了刻有“河东造”的铜器,例如一九七七年陕西武功县出土一具“阳邑烛灯”,灯柄刻有铭文,“阳邑铜烛行锭(灯)”,重三斤十二两,初元年三日河东造,第三。

—摘编自程霖等著《论秦汉交通网的形成对政治、经济发展的作用》

根据材料一并结合所学,列举推动秦汉道路交通体系形成的历史条件及其特点。(8分)

根据材料并结合所学,说明交通体系形成对秦汉社会经济发展产生的影响。(6分)

17. 阅读下列材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

19世纪40年代以来,西方人用条约制度把古老的中国社会拖出了旧轨。在这个过程里出现的西学东渐,使一代一代的中国人看到了与惯见稔熟之物不同的另一种东西。由此产生的比较,与中华民族在磨难中的苦痛交织在一起,但又以近代的欧西映衬中世纪中国,显示了先进与落后的不同。这种矛盾,曾使每一代开眼看世界的忧时之士在抵拒侵逼的同时又不能不以彼律己,省察自身,于是而有历时久远的中西之争和每一代人择取西学的不同命题。

-摘编自杨国强著《晚清的士人与世相》

材料二

欧战后很多中国人几乎形成一种共识—世界将进入一个全新的时代,故“新文明”“新世界”“新中国”“新社会”“新人”逐渐成为人们的口头禅。“新文化”正是其中最重要的名词之一,且几乎可以涵盖上述其他所有名词。五四学生运动之后,蔡元培就希望全国学生要担起“树吾国新文化之基础”的责任。有人甚至认为“要救济今日社会无限的危险,增进将来社会无限的可能,我们不得不创造新文化,不能不创造新文化”。或正是看到了“文化运动”与“创造新文化”之间的内在关系,有人开始使用“新文化运动”一词。稍后更有人总结“创造新文化,传播新文化,就是新文化运动”。

-摘编自周月峰《五四后“新文化运动”一词的流行与早期含义演变》

(1)根据材料一并结合所学,列举近代以来“中西之争和每一代人择取西学的不同命题”的例子。(6分)

(2)根据材料并结合所学,论述“新文化运动”一词流行折射出的时代变迁。(8分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一

南极被人类发现之初一直是作为无主地存在的。18世纪人类开始对南极大陆及其周边海域进行探险,主要活动是捕猎南极周边海域的海豹、鲸鱼等海洋生物。1881-1884年召开的第一次“国际极地年”活动,国际社会对南极的关注开始从地理大发现转向科学考察。在这个时期,英国、澳大利亚、新西兰、法国、挪威、智利、阿根廷等国家在南极科考领域最为活跃;1908年英国最早提出南极主权要求,声称对包括南极半岛在内的扇形区域及其水域拥有主权;此后,上述的其余6个国家陆续对南极提出了主权要求。

-摘编自郑英琴《南极的法律定位与治理挑战》

材料二

从1955年到1957年,12个计划参与南极科考的国家代表在法国巴黎、比利时布鲁塞尔等地召开了4次南极会议,协商在南极科考中的科考站选址、南极气象中心建设、科考无线电通信、科考物资相互供应等问题。从第二次南极会议开始,苏联科学院几乎每次都组建阵容庞大的代表团参加会议。在南极会议召开期间,与会代表都尽量从科学角度讨论问题,回避涉及领土主权等政治问题。这使各国代表顺利协商解决了南极科考所涉大部分问题。1958年,南极会议正式召开,并最终形成了条约文本,该文本含有三大目标:第一,南极应仅被用于和平目的;第二,确保南极科学合作和国际合作;第三,禁止在南极进行任何核试验。《南极条约》成为之后南极科学合作的国际法保障。

-摘编自史宏飞《冷战期间的美苏科学合作与竞争》

(1)根据材料一并结合所学,概括20世纪初以前国际社会探索南极的发展历程和演变原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,说明二战后50年代形成的南极开发合作机制的历史背景和意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

文化不是完全存在于人的头脑之中的,它有物质载体。这种载体不仅是语言、文字符号系统,而且表现为实物。但实物之所以表现文化并不在于实物自身,而在于它所表现的文化观念。建筑的文化价值不在于砖头瓦块、钢材木料,而在于它的风格;书法的文化价值不在于文房四宝,而在于透过文字所表现的风骨和神韵。离开了作为观念形态的文化,所有的实物无非是僵死的材料,并不具有文化价值。

——摘自陈先达《文化自信中的传统与当代》

根据材料并结合中国史相关知识,围绕“文化传承”这一主题,任选一个载体,自拟题目,进行论述。(要求:观点正确,史论结合,论述充分,逻辑清晰)

参考答案

16.【答案】(1)国家统一局面的形成;中央集权制度的建立。(任答一点2分)社会经济的恢复与发展;统治者对边疆地区的重视。(任答一点2分)特点:以都城咸阳或长安为中心向边疆地区延伸;注重边疆地区的区域道路交通体系建设。(4分)

(2)推动了交通干线沿线城市的繁荣和发展;密切了不同区域的经济交流;促进了边疆地区的社会经济发展;(4分,任答两点即可)一定程度上加重了民众的负担,引发社会危机。(2分)

【解析】 (1)根据材料并结合所学概括历史条件。结合地图和文字材料概括特点。

(2)结合材料“巴蜀地区生产的漆器已作为商品,供应全国各地”“河东地区生产的盐,也作为商品,向全国各地出售”等完成第二问。

17.【答案】(1)以林则徐、魏源为代表的先进士大夫主张“师夷长技以制夷”;洋务派主张“中学为体,西学为用”;以康有为、梁启超为代表的维新派主张变革封建制度,实行君主立宪政体;以孙中山为代表的革命派主张推翻封建专制统治,建立民主共和政体。(6分,任举三个例子即可)

(2)鸦片战争以来,先进的中国人学习西方的物质文明和制度文明,并未从根本上改变国家的命运和面貌。中国仍未摆脱半殖民地半封建社会的社会地位。民国初建后,军阀割据混战,社会动荡。第一次世界大战和“五四运动”后,五四新文化运动进入高潮,进步的知识分子充分认识到对民众思想启蒙的重要性,主张彻底打击长期以来封建正统思想的统治地位,大力倡导民主和科学思想,扩大社会主义思想的影响,从而在中国社会上掀起一股生气勃勃的思想解放的潮流。(8分)

【解析】(1)结合“师夷之长技以制夷”“中学为体,西学为用”“君民共主”“民主共和”等思想举例。

(2)从历史背景、主要思想和历史评价的角度展开论述。

18.【答案】(1)18世纪人类开始对南极大陆及其周边海域进行探险活动;19世纪末20世纪初,许多国家开始对南极进行科学考察并提出主权要求。(2分)原因:19世纪末20世纪初,主要资本主义国家向帝国主义过渡,帝国主义国家在世界范围内瓜分殖民地并划分势力范围;国际社会对南极重要性的认识加深。(4分)

(2)历史背景:冷战背景下,美苏两大阵营的对立和竞争加剧。(2分)意义:围绕南极建立的国际合作的机制,避免了冷战扩展到南极;美苏间科技合作一定程度上缓和了美苏关系;推动了对南极的和平开发和研究。(4分,任答两点即可)

【解析】(1)根据材料“18世纪人类开始对南极大陆及其周边海域进行探险”“国际社会对南极的关注开始从地理大发现转向科学考察”“其余6个国家陆续对南极提出了主权要求”等,并结合所学完成第一问。

结合20世纪50年代,概括冷战的时代背景。结合材料“与会代表都尽量从科学角度讨论问题,回避涉及领土主权等政治问题”等概括回答第二问。

19.略

同课章节目录