同位素标记技术相关试题例析 教学设计(表格式)人教版高中生物(2019)高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 同位素标记技术相关试题例析 教学设计(表格式)人教版高中生物(2019)高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 454.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-26 10:49:08 | ||

图片预览

文档简介

同位素标记技术相关试题例析

教材分析

本节是“同位素标记技术”大单元的第4课时,第1课时分析梳理了同位素标记技术在教材中的应用;第2课时节以放射性同位素标记技术在噬菌体侵染细菌的实验的运用作为典例,让学生学会明确实验设计的一般流程;第3课时分析讲解了同位素标记技术的相关计算以及图标题。本节课,通过讲解同位素标记技术与细胞分裂相结合的题目,以及同位素标记技术的相关实验设计类题目,提高学生知识迁移和应用的能力。

学情分析

通过前几课时的学习,学生已经明确了同位素的种类以及相关实验的设计原则,具备了初步设计实验的能力。但是将同位素与细胞分裂相结合的题目,学生错误率依然很高,还有待进一步提升。

课时目标

1.科学思维:能够准确分析和解答同位素标记法的相关题目。

2.科学探究:运用同位素标记技术解决实际问题,培养学生知识迁移应用能力

3.社会责任:认同同位素标记技术在生产生活与科学探究中的重要作用

教学重难点:同位素标记技术与DNA复制相结合以及利用同位素标记技术进行-设计实验

评价任务

1.解题能力

能否快速准确地分析题目,找出解题的关键信息和思路;

2.科学素养和表达能力

能否规范地书写答案,包括使用正确的生物学术语和表达方式;

3.合作学习能力

在小组讨论中,是否积极参与,与同学分享自己的解题思路;是否能够认真听取同学的意见和建议,并对自己答案进行修正;

4.自我反思能力

能否对自己的解题过程进行反思,找出错误原因和改进方法;能否主动总结归纳习题中涉及的知识点和解题方法,形成自己的知识体系。

学习活动

学习阶段 具体内容 设计意图

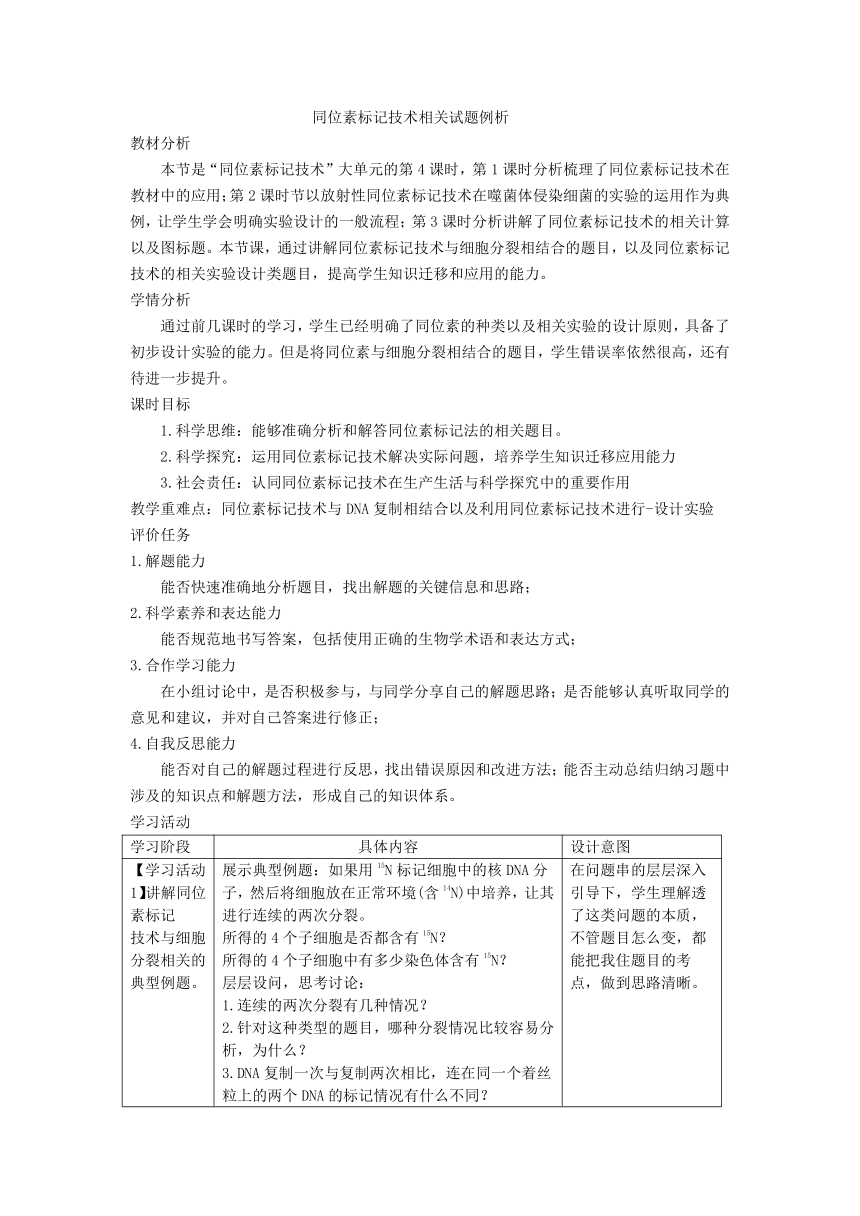

【学习活动1】讲解同位素标记 技术与细胞分裂相关的典型例题。 展示典型例题:如果用15N标记细胞中的核DNA分子,然后将细胞放在正常环境(含14N)中培养,让其进行连续的两次分裂。 所得的4个子细胞是否都含有15N? 所得的4个子细胞中有多少染色体含有15N? 层层设问,思考讨论: 1.连续的两次分裂有几种情况? 2.针对这种类型的题目,哪种分裂情况比较容易分析,为什么? 3.DNA复制一次与复制两次相比,连在同一个着丝粒上的两个DNA的标记情况有什么不同? 完成讨论后,再分别分析减数分裂与两 次有丝分裂后,子细胞及子细胞中染色 体的标记情况。(图片加板书辅助) 最后由学生小组讨论后进行讲解,其他小组补充说明。 在问题串的层层深入引导下,学生理解透了这类问题的本质,不管题目怎么变,都能把我住题目的考点,做到思路清晰。

研究人员乙取该雄株的一个精原细胞(花粉母细胞)置于含放射性同位素32P的培养液中使其进行一次有丝分裂,再将其转移至普通培养液中激发其进行减数分裂,获得8个精细胞(花粉粒),这8个精细胞中不含放射性同位素32P标记的细胞数目(仅考虑表中的染色体)不可能是(D) A0个B2个C3个D6个

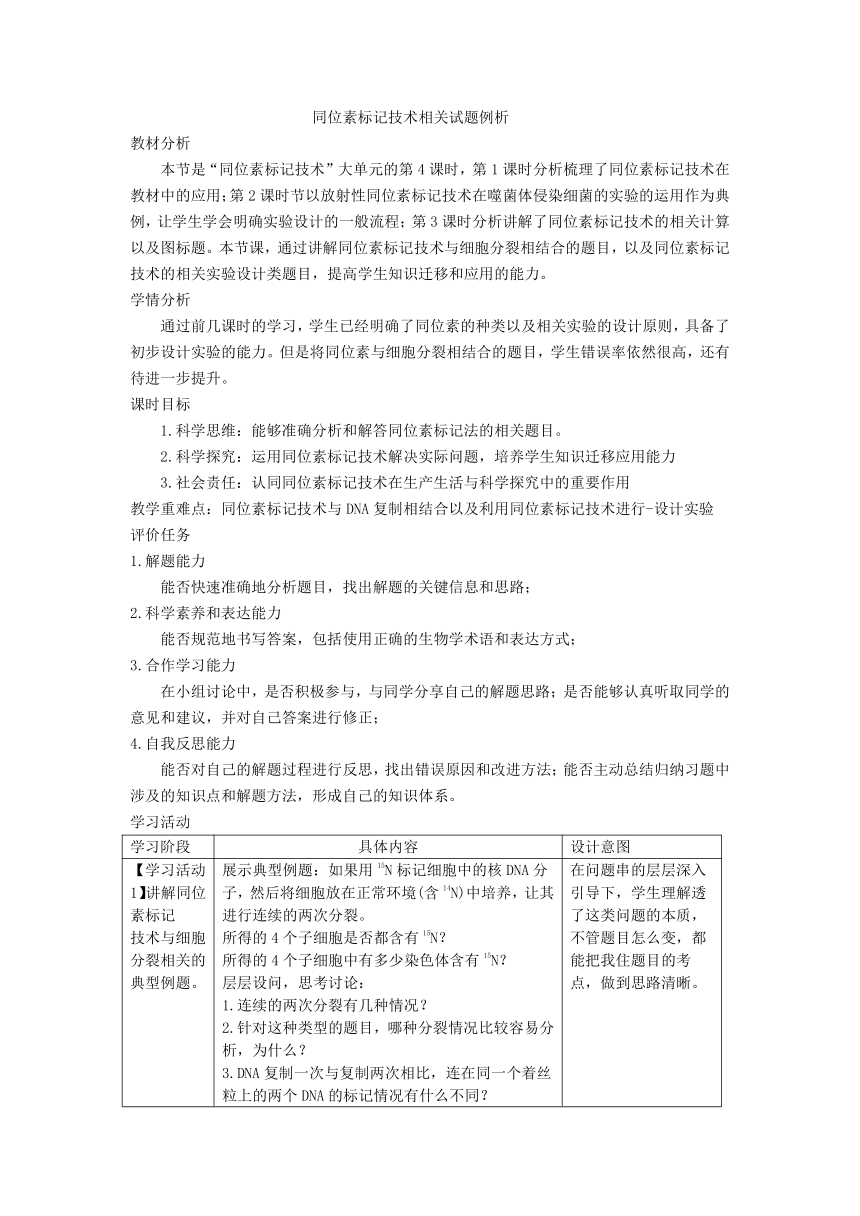

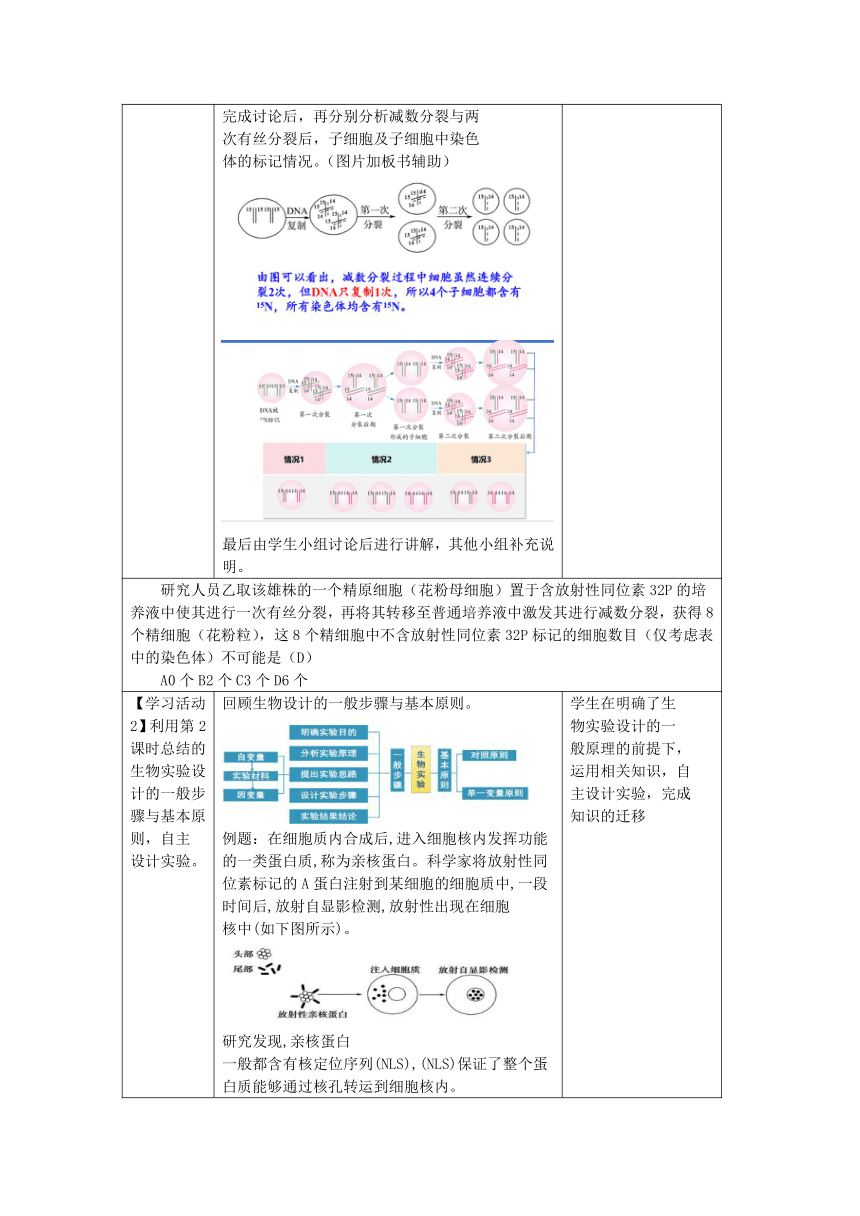

【学习活动2】利用第2课时总结的生物实验设计的一般步骤与基本原则,自主 设计实验。 回顾生物设计的一般步骤与基本原则。 例题:在细胞质内合成后,进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质,称为亲核蛋白。科学家将放射性同位素标记的A蛋白注射到某细胞的细胞质中,一段时间后,放射自显影检测,放射性出现在细胞 核中(如下图所示)。 研究发现,亲核蛋白 一般都含有核定位序列(NLS),(NLS)保证了整个蛋白质能够通过核孔转运到细胞核内。 通过例题,让学生明确看到实验题,要先确定实验目的,找到自变量,设置对照实验。以小组为单位进行设计。教师挑选有代表性的设计拍照上传至大屏幕进行展示。 学生在明确了生 物实验设计的一 般原理的前提下, 运用相关知识,自 主设计实验,完成 知识的迁移

【学习活动3】通过一则视频,让学生明确同位素标记技术的发展历程。 播放一段有关同位素发展的视频,为最后一节课《同位素标记技术未来的展望》做铺垫。 典例突破 实验思路: 将放射性同位素标记的A蛋白的头部注射到细胞质中,标记为甲组;将放射性同位素标记的A蛋白的尾部注射到细胞质中,标记为乙组;一段时间后检测甲、乙两组细胞中放射性出现的部位。 预测实验结果和结论: 若甲组放射性出现在细胞核中,则A蛋白的NLS位于其头部若乙组放射性出现在细胞核中,则A蛋白的NLS位于其尾部 学生通过视频,了解了我们国家近几年来在同位素标记技术领域取得的突破,增加了民族自豪感,也同时认同了同位素标记技术在各个领域的重要作用

作业设计 1.研究人员乙取该雄株的一个精原细胞(花粉母细胞)置于含放射性同位素32P 的培养液中使其进行一次有丝分裂,再将其转移至普通培养液中激发其进行减数分裂,获得 8 个精细胞(花粉粒),这 8 个精细胞中不含放射性同位素 32P标记的细胞数目(仅考虑表中的染色体)不可能是( ) A 0 个 B 2 个 C 3 个 D 6 个 2.酶的化学成分大多数是蛋白质,少数是 RNA,也有极少数是由蛋白质和 RNA 共同构成的。存在于染色体端粒上的端粒酶在癌细胞中很活跃,从而赋予癌细胞复制的永生性,研究端粒酶的性质和成分显得很重要。请利用放射性同位素标记的方法,以体外培养的癌细胞等为材料,设计实验以确定端粒酶的化学成分。 (1)实验思路 甲组:将癌细胞培养在含有35S标记的氨基酸的培养液中,培养一段时间后在癌细胞的染色体端粒上获取端粒酶,并检测其放射性。 乙组:将癌细胞培养在含有32P标记的尿嘧啶的培养液中,培养相同的一段 时间后,在癌细胞的染色体端粒上获取端粒酶,并检测其放射性。 (2)实验结果及结论 ①若甲组有放射性,乙组无放射性,则端粒酶由蛋白质组成。 ②若甲组无放射性,乙组有放射性,则端粒酶由 RNA 组成。 ③若甲组、乙组均有放射性,则端粒酶由蛋白质和 RNA 组成。

教材分析

本节是“同位素标记技术”大单元的第4课时,第1课时分析梳理了同位素标记技术在教材中的应用;第2课时节以放射性同位素标记技术在噬菌体侵染细菌的实验的运用作为典例,让学生学会明确实验设计的一般流程;第3课时分析讲解了同位素标记技术的相关计算以及图标题。本节课,通过讲解同位素标记技术与细胞分裂相结合的题目,以及同位素标记技术的相关实验设计类题目,提高学生知识迁移和应用的能力。

学情分析

通过前几课时的学习,学生已经明确了同位素的种类以及相关实验的设计原则,具备了初步设计实验的能力。但是将同位素与细胞分裂相结合的题目,学生错误率依然很高,还有待进一步提升。

课时目标

1.科学思维:能够准确分析和解答同位素标记法的相关题目。

2.科学探究:运用同位素标记技术解决实际问题,培养学生知识迁移应用能力

3.社会责任:认同同位素标记技术在生产生活与科学探究中的重要作用

教学重难点:同位素标记技术与DNA复制相结合以及利用同位素标记技术进行-设计实验

评价任务

1.解题能力

能否快速准确地分析题目,找出解题的关键信息和思路;

2.科学素养和表达能力

能否规范地书写答案,包括使用正确的生物学术语和表达方式;

3.合作学习能力

在小组讨论中,是否积极参与,与同学分享自己的解题思路;是否能够认真听取同学的意见和建议,并对自己答案进行修正;

4.自我反思能力

能否对自己的解题过程进行反思,找出错误原因和改进方法;能否主动总结归纳习题中涉及的知识点和解题方法,形成自己的知识体系。

学习活动

学习阶段 具体内容 设计意图

【学习活动1】讲解同位素标记 技术与细胞分裂相关的典型例题。 展示典型例题:如果用15N标记细胞中的核DNA分子,然后将细胞放在正常环境(含14N)中培养,让其进行连续的两次分裂。 所得的4个子细胞是否都含有15N? 所得的4个子细胞中有多少染色体含有15N? 层层设问,思考讨论: 1.连续的两次分裂有几种情况? 2.针对这种类型的题目,哪种分裂情况比较容易分析,为什么? 3.DNA复制一次与复制两次相比,连在同一个着丝粒上的两个DNA的标记情况有什么不同? 完成讨论后,再分别分析减数分裂与两 次有丝分裂后,子细胞及子细胞中染色 体的标记情况。(图片加板书辅助) 最后由学生小组讨论后进行讲解,其他小组补充说明。 在问题串的层层深入引导下,学生理解透了这类问题的本质,不管题目怎么变,都能把我住题目的考点,做到思路清晰。

研究人员乙取该雄株的一个精原细胞(花粉母细胞)置于含放射性同位素32P的培养液中使其进行一次有丝分裂,再将其转移至普通培养液中激发其进行减数分裂,获得8个精细胞(花粉粒),这8个精细胞中不含放射性同位素32P标记的细胞数目(仅考虑表中的染色体)不可能是(D) A0个B2个C3个D6个

【学习活动2】利用第2课时总结的生物实验设计的一般步骤与基本原则,自主 设计实验。 回顾生物设计的一般步骤与基本原则。 例题:在细胞质内合成后,进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质,称为亲核蛋白。科学家将放射性同位素标记的A蛋白注射到某细胞的细胞质中,一段时间后,放射自显影检测,放射性出现在细胞 核中(如下图所示)。 研究发现,亲核蛋白 一般都含有核定位序列(NLS),(NLS)保证了整个蛋白质能够通过核孔转运到细胞核内。 通过例题,让学生明确看到实验题,要先确定实验目的,找到自变量,设置对照实验。以小组为单位进行设计。教师挑选有代表性的设计拍照上传至大屏幕进行展示。 学生在明确了生 物实验设计的一 般原理的前提下, 运用相关知识,自 主设计实验,完成 知识的迁移

【学习活动3】通过一则视频,让学生明确同位素标记技术的发展历程。 播放一段有关同位素发展的视频,为最后一节课《同位素标记技术未来的展望》做铺垫。 典例突破 实验思路: 将放射性同位素标记的A蛋白的头部注射到细胞质中,标记为甲组;将放射性同位素标记的A蛋白的尾部注射到细胞质中,标记为乙组;一段时间后检测甲、乙两组细胞中放射性出现的部位。 预测实验结果和结论: 若甲组放射性出现在细胞核中,则A蛋白的NLS位于其头部若乙组放射性出现在细胞核中,则A蛋白的NLS位于其尾部 学生通过视频,了解了我们国家近几年来在同位素标记技术领域取得的突破,增加了民族自豪感,也同时认同了同位素标记技术在各个领域的重要作用

作业设计 1.研究人员乙取该雄株的一个精原细胞(花粉母细胞)置于含放射性同位素32P 的培养液中使其进行一次有丝分裂,再将其转移至普通培养液中激发其进行减数分裂,获得 8 个精细胞(花粉粒),这 8 个精细胞中不含放射性同位素 32P标记的细胞数目(仅考虑表中的染色体)不可能是( ) A 0 个 B 2 个 C 3 个 D 6 个 2.酶的化学成分大多数是蛋白质,少数是 RNA,也有极少数是由蛋白质和 RNA 共同构成的。存在于染色体端粒上的端粒酶在癌细胞中很活跃,从而赋予癌细胞复制的永生性,研究端粒酶的性质和成分显得很重要。请利用放射性同位素标记的方法,以体外培养的癌细胞等为材料,设计实验以确定端粒酶的化学成分。 (1)实验思路 甲组:将癌细胞培养在含有35S标记的氨基酸的培养液中,培养一段时间后在癌细胞的染色体端粒上获取端粒酶,并检测其放射性。 乙组:将癌细胞培养在含有32P标记的尿嘧啶的培养液中,培养相同的一段 时间后,在癌细胞的染色体端粒上获取端粒酶,并检测其放射性。 (2)实验结果及结论 ①若甲组有放射性,乙组无放射性,则端粒酶由蛋白质组成。 ②若甲组无放射性,乙组有放射性,则端粒酶由 RNA 组成。 ③若甲组、乙组均有放射性,则端粒酶由蛋白质和 RNA 组成。

同课章节目录