人教版高中生物必修一教案:4.2 生物膜的流动镶嵌模型

文档属性

| 名称 | 人教版高中生物必修一教案:4.2 生物膜的流动镶嵌模型 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 151.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-06-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

“生物膜的流动镶嵌模型”教学设计

丁志锋(江苏省苏州高新区第一中学

215011 )

1.教学设计思想

《普通高中生物课程标准》提倡学生探究性学

( http: / / www.21cnjy.com )习,并且明确指出要注重生物科学史的学习,所以本教学设计充分利用科学家的实验以及所提出的假说,通过模型构建活动,有效引导学生对其进行分析与评价,在这个过程中转变学生的接受学习方式,让他们充分进行自主、合作、探究性学习。在问题引导下积极思维,在合作讨论中有效学习,在评价中感受探索的乐趣,在整个探究性学习中升华知识。

通过模型建构,培养了学生的创新思维能力,体

( http: / / www.21cnjy.com )现杜威“做中学”的理念。在教与学的双边活动中充分发挥教师为主导,学生为主体的作用。在模型建构过程中让学生进行了充分的探究性学习。

2.教材分析

“生物膜的流动镶嵌模型”一节是人教版《必修

( http: / / www.21cnjy.com )1·分子与细胞》第4 章“细胞的物质输入和输出”的第2节,是前面第3章“细胞的基本结构”第1节“细胞膜——系统的边界”的一个延伸与拓展,并且和本章第1节“物质跨膜运输的实例”有密切联系,为第3节“物质跨膜运输的方式”的学习做了知识准备,所以,本节在第4章中起着承上启下的作用。本节课是适合学生探究性学习的好素材,把科学家探索细胞膜的有关实验整理并转化为适合学生课堂探究的小课题,让学生亲历探究过程,体验科学探究的魅力,同时加强了科学方法教育。

3. 学情分析

高中学生具备了一定

( http: / / www.21cnjy.com )的观察和认知能力,但是对问题探索的动力主要来自对相关问题的好奇,目的性不十分明确,所以教师的思维导向就显得十分重要。本节课利用科学史实验资料,设计学生要探究的问题,让学生在问题引导下进行课堂探究活动,问题的设计层层深入,按照学生的思维水平和能力达到一定深度,使学生顺利由感性认识向理性认识过渡。

4. 教学目标

4.1 知识与技能

1)通过分析科学家建立生物膜模型的过程,阐述科学发现的一般方法和规律。

2)简述生物膜的流动镶嵌模型的基本内容。

4.2 过程与方法

通过分析科学家建立生物膜模型的

( http: / / www.21cnjy.com )过程,尝试提出问题、做出假设,理解假说的提出要有实验和观察的依据,需要严谨的推理和大胆的想象,并通过观察和实验进一步验证和完善。同时,理解实验技术的进步所起的作用。

5. 教学重点

1)生物膜结构的探索历程。(方法)

2)流动镶嵌模型的基本内容。(知识)

6. 教学难点

1)利用资料尝试建立生物膜模型的过程。

2)细胞膜流动性的有关实验设计。

7.教学策略

通过研究教材,对教材提供的

( http: / / www.21cnjy.com )素材进行灵活处理,为学生提供充分有效而有序的资料,以问题的形式启发引导学生做出假设、师生共同合作构建模型,设计实验、相互评价等培养学生“探究、合作、自主”的学习能力,感受科学家探索的历程和探索过程的艰辛。本节安排1 课时。

8.课前准备及用途

实验素材:用数码显微镜观察血液中红

( http: / / www.21cnjy.com )细胞在生理盐水、蒸馏水、高浓度盐溶液这三种液体环境中的细胞形态,制作照片、视频。烟草植物细胞在高浓度盐溶液、0.16-0.2M氯化钙溶液、清水中的细胞形态照片制作。

多媒体(课件):主要为学生提供学习资料(如科

( http: / / www.21cnjy.com )学家的探索实验)及细胞膜有关的图示动画。细胞膜结构模型、学生分组及教师演示材料(磁性白板、磁性磷脂分子、磁性蛋白质分子、磁性多糖分子等):制作的磷脂分子与蛋白质的磁性模型可粘在磁性白板上,磁性白板竖起展示,可使全班学生大都看到模型。

9.教学过程:

1)创设情境、导入新课

PPT呈现数码显微镜下观察

( http: / / www.21cnjy.com )到的血液中的红细胞在三种不同溶液中(蒸馏水、生理盐水、9%的NaCl溶液)的三种形态照片;烟草植物细胞在去除细胞壁之后形成的原生质体在不同浓度溶液中的形态照片。

提出问题:红细胞、烟草植

( http: / / www.21cnjy.com )物细胞在不同的溶液中渗透吸水、失水,从而呈现不同的细胞形态,那么这两种细胞吸水、失水都应该和细胞中的哪一个结构有关?(细胞膜)

设计意图:

利用动植物细胞的渗透作用吸水、失水的真

( http: / / www.21cnjy.com )实、清晰图片,瞬间达到震撼效果,所有学生的注意力立刻集中到课堂上,同时产生了想学的强烈冲动和浓厚兴趣;利用学生已学的生物知识自然过渡到本节内容。

2)第一阶段研究:生物膜的化学组成研究

资料1:1895年, 欧文顿(

E.

Overton)研究发现: 凡是可以溶于脂质的物质, 比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞。

演示实验:两支装有等量花生油的试管,现

( http: / / www.21cnjy.com )在1号试管滴入两滴食醋,再向2号试管滴入两滴乙酸乙酯,同学们观察一下,哪一组能够溶解在一起? 花生油中含有油酸、亚油酸等脂肪酸,属于酯类物质,乙酸乙酯也属于一种酯类,它们属于同一类物质,结构相似,根据实验现象,它们可以互溶;而食醋中主要成分是水和醋酸,结构与酯类物质相差很大,根据实验现象,它们不能互溶。我们就可以发现一个化学物质的溶解规则?( 相似相溶原理)

同时,要让学生明白在当时的

( http: / / www.21cnjy.com )历史背景下,人们还无法直接从细胞膜中提取物质分析化学组成,于是欧文顿从细胞膜的生理功能切入,推测细胞膜结构的组成成分。

设计意图:

高一的学生对化学上的相似相溶原理并不清

( http: / / www.21cnjy.com )楚,通过一个简单的演示实验让学生自己总结出原理。这样,学生对欧文顿的实验结果就能正确分析,大胆假设。通过欧文顿的实验让学生初步体会生物学基本观念:生物体的结构与功能相适应。

资料2:20世纪初,科学家提取了哺乳动物红细胞的细胞膜,并对之进行了化学分析,化学分析表明:膜的主要成分是脂质和蛋白质。

后来,科学家们在一些后续研究中通过一

( http: / / www.21cnjy.com )系列化学分析实验发现,生物膜中除了脂质和蛋白质外,还有少量的糖类物质,其中,组成膜的脂质中磷脂含量最高。

设计意图:

欧文顿结论的提出,虽然是建立在实验的基

( http: / / www.21cnjy.com )础上,但这是结合相关知识经过分析推理得来的,这种结论我们只能称之为假说。要让学生明白:既然是假说,就需要我们通过进一步实验来验证和完善。

过渡:

既然膜的化学成分已经研究清楚了,那下面该研究什么呢?我们要研究膜的结构,那这些构成膜的分子物质在生物膜中又是如何排布的呢?

3)第二阶段研究:生物膜结构的研究

①磷脂分子在细胞膜中分布的模型建构

探究活动一:根据磷脂分子的结构特点,请你分析判断它在空气—水界面上是如何排布的?

设计意图:

问题的小组讨论和模型建构一方面

( http: / / www.21cnjy.com )让学生通过对磷脂分子结构的了解,尝试解决问题,通过对问题的解决获得对科学探究的成功感;另一方面也为后续的深度问题做一个有效铺垫。

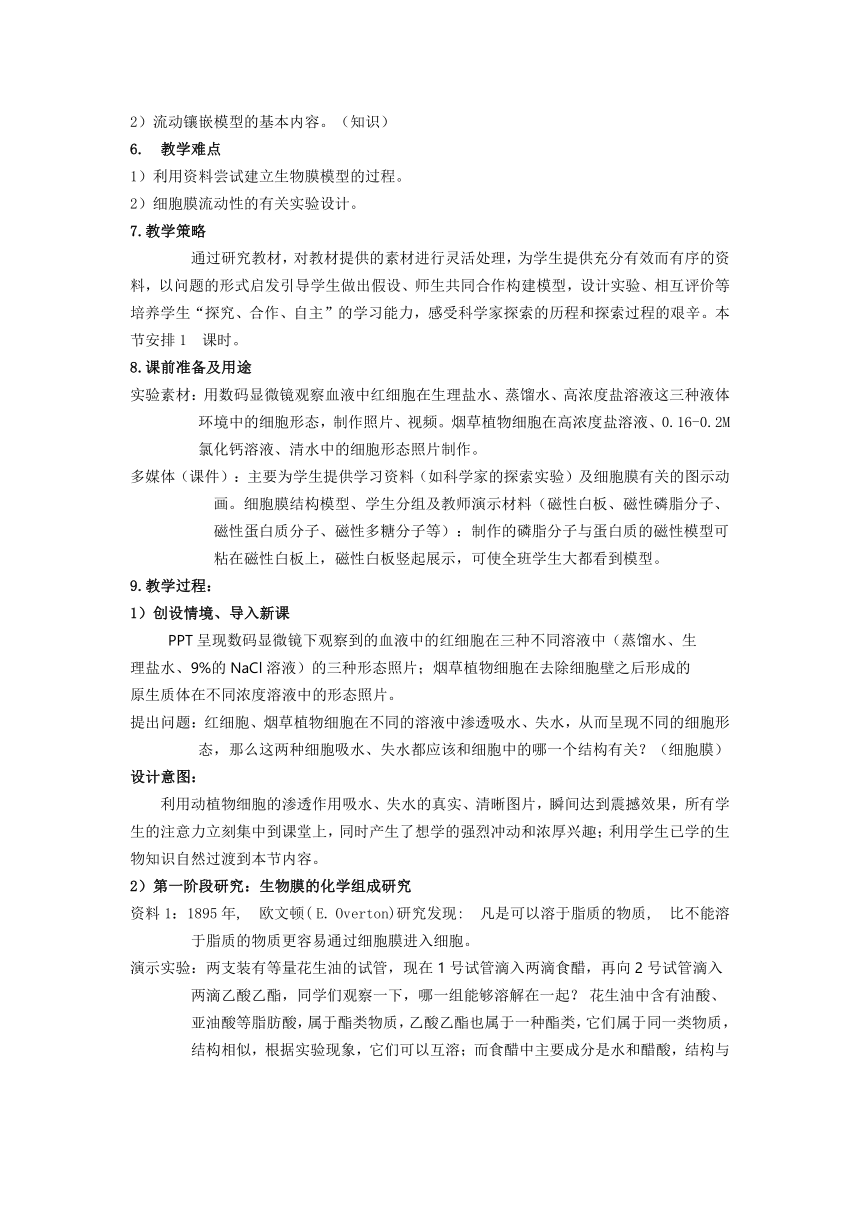

探究活动二:此时,如果充分搅动液面形成乳浊液,磷脂分子在乳浊液中是呈现球形还是一个平面呢?有可能会呈现怎样的姿态呢?

(学生一般只能呈现出单层脂质分子团,可在其排布好后,启发:内部若有水,又该如何排布?再让一组学生上台排布双层球形脂质体模型)

( http: / / www.21cnjy.com )

产生疑问:那细胞膜中磷脂的排布是属于哪一种情况呢?

(学生回答:可能是两层磷脂排列,因为细胞膜内外都处于水环境中。)

教师适时呈现资料3的实验内容:1925

( http: / / www.21cnjy.com )年,两位荷兰科学家实验:用丙酮从人的红细胞中提取出脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰好是红细胞表面积的两倍。

设计意图:

科学探究从提出问题开始,而作出假设

( http: / / www.21cnjy.com )是科学探究的一个重要的,不可缺少的环节。该处的处理有2个亮点:一是学生讨论的问题答案(磷脂分子在水溶液中的两种可能排列方式)就自然形成了2种假设。那么哪种假设是符合细胞膜上的磷脂排布呢?学生就此展开了激烈的大讨论。二是资料3的实验不是简单的呈现、告知,而是对学生提出的假设作出的强有力的实证研究。

②蛋白质分子在细胞膜中分布的模型建构

资料4:1959年,罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈现暗-亮-暗的三层结构。

知识链接(脂质折光性较强,在电镜下观察较亮;蛋白质折光性较弱,在电镜下观察显得较暗。)

提问:请大家根据这个知识原理,思考一下生物膜中蛋白质是如何排布的?

请一个学生上台,在磷脂双分子

( http: / / www.21cnjy.com )层模型基础上将罗伯特森提出的生物膜模型构建出来,罗伯特森认为生物膜都是由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成。不同生物膜结构是统一的,而且是一个静态的结构。

设计意图:

依据细胞膜呈现暗-亮-暗的三层结构的实

( http: / / www.21cnjy.com )验现象,学生愉快地自主建构出蛋白质—脂质—蛋白质三层静态结构模型,让学生初步知道科学技术在生物科学研究上的重要地位。知识链接的补充,可以让学生很顺当的推测出罗伯特森的当时关于膜结构的猜想。

过渡:罗伯特森其实和前面的欧文顿一样,

( http: / / www.21cnjy.com )是在实验观察的基础上通过推理分析提出了生物膜模型,所以这也属于假说。罗伯特森这个关于生物膜的静态统一模型构建的是否合理,我们可以看看这个模型能否很合理的解释一些有关膜功能的生物学现象。

PPT视频呈现:变形虫的变形活动。

学生提出质疑:生物膜是静态的吗?

PPT视频呈现:绿色荧光蛋白的淬灭和修复

( http: / / www.21cnjy.com )实验(绿色荧光对膜中的蛋白质进行了标记,激光处理后,处理区域的蛋白质荧光褪去,很快由于邻近的蛋白质熔合,修复出现荧光。),

学生得出结论:膜中绝大多数蛋白质分子是可以运动的。

PPT图片呈现:磷脂分子多方向、多角度的运动的图片。

学生认同结果:磷脂分子也是可以运动的。

学生归纳:生物膜不是静态的,而是具有一定的流动性。

实验现象:生物膜中的膜蛋白有的很容易分离,有的则很难……

(提示:如果膜中的蛋白质均平铺在脂质两侧,膜蛋白的提取难度会有差异吗?)

学生提出质疑:生物膜中的蛋白质是否都是平铺在脂质两侧呢?

资料5:随着科技的发展,一种新的显微技术再一次推动了我们对于膜结构的认识和研究(冰冻蚀刻电镜技术——膜解剖手术)

PPT呈现冰冻蚀刻电镜下的细胞膜解剖图

最直接的证据表面:膜中的蛋白质或镶在、贯穿、全部或部分嵌入磷脂双分子层中。

设计意图:

变形虫的变形活动让学生产生质疑:生物

( http: / / www.21cnjy.com )膜是静态的吗?“生物膜中的膜蛋白有的很容易分离,有的则很难”让学生产生质疑:生物膜中的蛋白质是否都是平铺在脂质两侧呢?学生产生质疑后,必然产生强烈的继续了解、继续学习的愿望。

罗伯特森提出的是细胞膜结构的假说,学

( http: / / www.21cnjy.com )生尝试解释细胞膜的某些生理功能——变形虫的变形活动,让学生认识到此种结构并不能与它的功能相适应,学生再次深刻体会“生物体的结构与功能相适应”这一生物学基本观念,从而认识到该假说的不足。适时呈现绿色荧光蛋白的淬灭和修复实验,知道了蛋白质的运动性,再结合磷脂分子的运动性,学生归纳出细胞膜结构的流动性。而冰冻蚀刻电镜技术的细胞膜解剖图也修正了蛋白质在膜上的分布,也让学生深刻认同科学技术在生物科学研究上的重要地位。

蛋白质分布的模型建构

学生活动:请各小组根据前面我们提到的科学发现,用你手中的模型来构建一个生物膜平面结构模型)

(请一组两名学生上台展示自制模型)

设计意图:

历经多次的科学探究,经过不断的

( http: / / www.21cnjy.com )科学修正,学生对生物膜结构有了深刻的认识,都有小组(自我)展示学习成果的愿望。通过膜结构的模型再次建构,巩固小组学习成果。

③多糖分子在细胞膜中分布的模型建构

学生继续小组合作,在刚刚建构的模

( http: / / www.21cnjy.com )型基础上加多糖分子,教师巡视。请两组小组同时展示(一组为膜一侧有糖蛋白,一组为膜两侧均有糖蛋白),教师介绍糖蛋白的功能(细胞识别),类比学生的校服上都有校徽,为了达到个体身份识别的作用,校徽都在校服的外面,绝对不会在校服的里面。

设计意图:

教师请两个小组同时展示,给

( http: / / www.21cnjy.com )大家一个强烈的视觉冲击,学生会快速的思考:两种情况,两种假设,谁对呢?类比校服上的校徽,学生立刻会明白且印象深刻。

4)解读生物膜流动镶嵌模型的主要内容

总结:这其实就是1972年桑格和尼克森提出的生物膜的流动镶嵌模型。该模型的主要内容主要包括三个方面(学生回答,教师补充)

5)三维目标的升华(学习过程中的感悟)

①纵观生物膜流动镶嵌模型的发现发展史,思考:是哪些因素推动了这一认识的不断发展

和深入? (各小组相互交流、讨论)

a、科技发展带来的更先进的实验技术-----电镜、荧光染色、冰冻蚀刻电镜技术

b、严谨的科学研究方法——欧文顿、罗伯特森提出的静态统一模型的质疑修正都采用了科学的研究方法

c、正确的研究指导思想——结构与功能

( http: / / www.21cnjy.com )相适应(通过不同物质进出膜的差异这一功能现象入手开始研究膜的化学组成;通过变形虫的运动来质疑膜的静态分布)

d、坚持不懈、前赴后继的研究精神

( http: / / www.21cnjy.com )

生物膜的流动镶嵌模型是多位科学家经过近

( http: / / www.21cnjy.com )一个世纪的研究才发现提出的,这个发现历程如果用模型来呈现的话,应该是这样的。(白板上的模型进行箭头连接)

②桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型是最完善的模型吗?

生物膜结构的探究与发现发展到这里,桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型就是最完美的吗?

自1972年来,人们不断通过

( http: / / www.21cnjy.com )实验来验证“生物膜的流动镶嵌模型”的合理性,先后又提出了“液晶态模型”、“板块镶嵌模型”等学说,这些模型学说其实都是对流动镶嵌模型的充实、补充和完善。由此可以发现,科学的研究和发现是永无止境的。

10.教学反思:

10.1 实验在课堂教学中的巧妙应用

a、课题情境引入

本节课的课题引入,通过红细

( http: / / www.21cnjy.com )胞、烟草植物细胞在三种不同浓度溶液中的不同形态实验照片对比,引发了学生的学习兴趣,通过实验现象成因的分析,切入了本节课的课题,逻辑顺畅,准确自然。

b、概念原理生成

关于物质相似相溶性原理的解释,通过自行设计的小实验,充分呈现了结构相似的化学物质容易相互溶解这一事实,简单易操作,而且客观形象。

10.2 针对科学家们的一个个实验发现,通过循序渐进的模型构建活动,让生物膜的流动镶嵌模型最终跃然呈现。

10.3 课堂中的提问要在学情分析的前提下进行,要求准确、合理,具有一定的思考价值,要为教学内容服务、铺垫。

10.4 学生活动要充分体现团队合作研究精

( http: / / www.21cnjy.com )神,除常规意义上的分组讨论,学生在台上的模型构建活动最好能让两位学生一起上去,相互提醒、相互修正,培育协作精神。

丁志锋(江苏省苏州高新区第一中学

215011 )

1.教学设计思想

《普通高中生物课程标准》提倡学生探究性学

( http: / / www.21cnjy.com )习,并且明确指出要注重生物科学史的学习,所以本教学设计充分利用科学家的实验以及所提出的假说,通过模型构建活动,有效引导学生对其进行分析与评价,在这个过程中转变学生的接受学习方式,让他们充分进行自主、合作、探究性学习。在问题引导下积极思维,在合作讨论中有效学习,在评价中感受探索的乐趣,在整个探究性学习中升华知识。

通过模型建构,培养了学生的创新思维能力,体

( http: / / www.21cnjy.com )现杜威“做中学”的理念。在教与学的双边活动中充分发挥教师为主导,学生为主体的作用。在模型建构过程中让学生进行了充分的探究性学习。

2.教材分析

“生物膜的流动镶嵌模型”一节是人教版《必修

( http: / / www.21cnjy.com )1·分子与细胞》第4 章“细胞的物质输入和输出”的第2节,是前面第3章“细胞的基本结构”第1节“细胞膜——系统的边界”的一个延伸与拓展,并且和本章第1节“物质跨膜运输的实例”有密切联系,为第3节“物质跨膜运输的方式”的学习做了知识准备,所以,本节在第4章中起着承上启下的作用。本节课是适合学生探究性学习的好素材,把科学家探索细胞膜的有关实验整理并转化为适合学生课堂探究的小课题,让学生亲历探究过程,体验科学探究的魅力,同时加强了科学方法教育。

3. 学情分析

高中学生具备了一定

( http: / / www.21cnjy.com )的观察和认知能力,但是对问题探索的动力主要来自对相关问题的好奇,目的性不十分明确,所以教师的思维导向就显得十分重要。本节课利用科学史实验资料,设计学生要探究的问题,让学生在问题引导下进行课堂探究活动,问题的设计层层深入,按照学生的思维水平和能力达到一定深度,使学生顺利由感性认识向理性认识过渡。

4. 教学目标

4.1 知识与技能

1)通过分析科学家建立生物膜模型的过程,阐述科学发现的一般方法和规律。

2)简述生物膜的流动镶嵌模型的基本内容。

4.2 过程与方法

通过分析科学家建立生物膜模型的

( http: / / www.21cnjy.com )过程,尝试提出问题、做出假设,理解假说的提出要有实验和观察的依据,需要严谨的推理和大胆的想象,并通过观察和实验进一步验证和完善。同时,理解实验技术的进步所起的作用。

5. 教学重点

1)生物膜结构的探索历程。(方法)

2)流动镶嵌模型的基本内容。(知识)

6. 教学难点

1)利用资料尝试建立生物膜模型的过程。

2)细胞膜流动性的有关实验设计。

7.教学策略

通过研究教材,对教材提供的

( http: / / www.21cnjy.com )素材进行灵活处理,为学生提供充分有效而有序的资料,以问题的形式启发引导学生做出假设、师生共同合作构建模型,设计实验、相互评价等培养学生“探究、合作、自主”的学习能力,感受科学家探索的历程和探索过程的艰辛。本节安排1 课时。

8.课前准备及用途

实验素材:用数码显微镜观察血液中红

( http: / / www.21cnjy.com )细胞在生理盐水、蒸馏水、高浓度盐溶液这三种液体环境中的细胞形态,制作照片、视频。烟草植物细胞在高浓度盐溶液、0.16-0.2M氯化钙溶液、清水中的细胞形态照片制作。

多媒体(课件):主要为学生提供学习资料(如科

( http: / / www.21cnjy.com )学家的探索实验)及细胞膜有关的图示动画。细胞膜结构模型、学生分组及教师演示材料(磁性白板、磁性磷脂分子、磁性蛋白质分子、磁性多糖分子等):制作的磷脂分子与蛋白质的磁性模型可粘在磁性白板上,磁性白板竖起展示,可使全班学生大都看到模型。

9.教学过程:

1)创设情境、导入新课

PPT呈现数码显微镜下观察

( http: / / www.21cnjy.com )到的血液中的红细胞在三种不同溶液中(蒸馏水、生理盐水、9%的NaCl溶液)的三种形态照片;烟草植物细胞在去除细胞壁之后形成的原生质体在不同浓度溶液中的形态照片。

提出问题:红细胞、烟草植

( http: / / www.21cnjy.com )物细胞在不同的溶液中渗透吸水、失水,从而呈现不同的细胞形态,那么这两种细胞吸水、失水都应该和细胞中的哪一个结构有关?(细胞膜)

设计意图:

利用动植物细胞的渗透作用吸水、失水的真

( http: / / www.21cnjy.com )实、清晰图片,瞬间达到震撼效果,所有学生的注意力立刻集中到课堂上,同时产生了想学的强烈冲动和浓厚兴趣;利用学生已学的生物知识自然过渡到本节内容。

2)第一阶段研究:生物膜的化学组成研究

资料1:1895年, 欧文顿(

E.

Overton)研究发现: 凡是可以溶于脂质的物质, 比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞。

演示实验:两支装有等量花生油的试管,现

( http: / / www.21cnjy.com )在1号试管滴入两滴食醋,再向2号试管滴入两滴乙酸乙酯,同学们观察一下,哪一组能够溶解在一起? 花生油中含有油酸、亚油酸等脂肪酸,属于酯类物质,乙酸乙酯也属于一种酯类,它们属于同一类物质,结构相似,根据实验现象,它们可以互溶;而食醋中主要成分是水和醋酸,结构与酯类物质相差很大,根据实验现象,它们不能互溶。我们就可以发现一个化学物质的溶解规则?( 相似相溶原理)

同时,要让学生明白在当时的

( http: / / www.21cnjy.com )历史背景下,人们还无法直接从细胞膜中提取物质分析化学组成,于是欧文顿从细胞膜的生理功能切入,推测细胞膜结构的组成成分。

设计意图:

高一的学生对化学上的相似相溶原理并不清

( http: / / www.21cnjy.com )楚,通过一个简单的演示实验让学生自己总结出原理。这样,学生对欧文顿的实验结果就能正确分析,大胆假设。通过欧文顿的实验让学生初步体会生物学基本观念:生物体的结构与功能相适应。

资料2:20世纪初,科学家提取了哺乳动物红细胞的细胞膜,并对之进行了化学分析,化学分析表明:膜的主要成分是脂质和蛋白质。

后来,科学家们在一些后续研究中通过一

( http: / / www.21cnjy.com )系列化学分析实验发现,生物膜中除了脂质和蛋白质外,还有少量的糖类物质,其中,组成膜的脂质中磷脂含量最高。

设计意图:

欧文顿结论的提出,虽然是建立在实验的基

( http: / / www.21cnjy.com )础上,但这是结合相关知识经过分析推理得来的,这种结论我们只能称之为假说。要让学生明白:既然是假说,就需要我们通过进一步实验来验证和完善。

过渡:

既然膜的化学成分已经研究清楚了,那下面该研究什么呢?我们要研究膜的结构,那这些构成膜的分子物质在生物膜中又是如何排布的呢?

3)第二阶段研究:生物膜结构的研究

①磷脂分子在细胞膜中分布的模型建构

探究活动一:根据磷脂分子的结构特点,请你分析判断它在空气—水界面上是如何排布的?

设计意图:

问题的小组讨论和模型建构一方面

( http: / / www.21cnjy.com )让学生通过对磷脂分子结构的了解,尝试解决问题,通过对问题的解决获得对科学探究的成功感;另一方面也为后续的深度问题做一个有效铺垫。

探究活动二:此时,如果充分搅动液面形成乳浊液,磷脂分子在乳浊液中是呈现球形还是一个平面呢?有可能会呈现怎样的姿态呢?

(学生一般只能呈现出单层脂质分子团,可在其排布好后,启发:内部若有水,又该如何排布?再让一组学生上台排布双层球形脂质体模型)

( http: / / www.21cnjy.com )

产生疑问:那细胞膜中磷脂的排布是属于哪一种情况呢?

(学生回答:可能是两层磷脂排列,因为细胞膜内外都处于水环境中。)

教师适时呈现资料3的实验内容:1925

( http: / / www.21cnjy.com )年,两位荷兰科学家实验:用丙酮从人的红细胞中提取出脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰好是红细胞表面积的两倍。

设计意图:

科学探究从提出问题开始,而作出假设

( http: / / www.21cnjy.com )是科学探究的一个重要的,不可缺少的环节。该处的处理有2个亮点:一是学生讨论的问题答案(磷脂分子在水溶液中的两种可能排列方式)就自然形成了2种假设。那么哪种假设是符合细胞膜上的磷脂排布呢?学生就此展开了激烈的大讨论。二是资料3的实验不是简单的呈现、告知,而是对学生提出的假设作出的强有力的实证研究。

②蛋白质分子在细胞膜中分布的模型建构

资料4:1959年,罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈现暗-亮-暗的三层结构。

知识链接(脂质折光性较强,在电镜下观察较亮;蛋白质折光性较弱,在电镜下观察显得较暗。)

提问:请大家根据这个知识原理,思考一下生物膜中蛋白质是如何排布的?

请一个学生上台,在磷脂双分子

( http: / / www.21cnjy.com )层模型基础上将罗伯特森提出的生物膜模型构建出来,罗伯特森认为生物膜都是由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成。不同生物膜结构是统一的,而且是一个静态的结构。

设计意图:

依据细胞膜呈现暗-亮-暗的三层结构的实

( http: / / www.21cnjy.com )验现象,学生愉快地自主建构出蛋白质—脂质—蛋白质三层静态结构模型,让学生初步知道科学技术在生物科学研究上的重要地位。知识链接的补充,可以让学生很顺当的推测出罗伯特森的当时关于膜结构的猜想。

过渡:罗伯特森其实和前面的欧文顿一样,

( http: / / www.21cnjy.com )是在实验观察的基础上通过推理分析提出了生物膜模型,所以这也属于假说。罗伯特森这个关于生物膜的静态统一模型构建的是否合理,我们可以看看这个模型能否很合理的解释一些有关膜功能的生物学现象。

PPT视频呈现:变形虫的变形活动。

学生提出质疑:生物膜是静态的吗?

PPT视频呈现:绿色荧光蛋白的淬灭和修复

( http: / / www.21cnjy.com )实验(绿色荧光对膜中的蛋白质进行了标记,激光处理后,处理区域的蛋白质荧光褪去,很快由于邻近的蛋白质熔合,修复出现荧光。),

学生得出结论:膜中绝大多数蛋白质分子是可以运动的。

PPT图片呈现:磷脂分子多方向、多角度的运动的图片。

学生认同结果:磷脂分子也是可以运动的。

学生归纳:生物膜不是静态的,而是具有一定的流动性。

实验现象:生物膜中的膜蛋白有的很容易分离,有的则很难……

(提示:如果膜中的蛋白质均平铺在脂质两侧,膜蛋白的提取难度会有差异吗?)

学生提出质疑:生物膜中的蛋白质是否都是平铺在脂质两侧呢?

资料5:随着科技的发展,一种新的显微技术再一次推动了我们对于膜结构的认识和研究(冰冻蚀刻电镜技术——膜解剖手术)

PPT呈现冰冻蚀刻电镜下的细胞膜解剖图

最直接的证据表面:膜中的蛋白质或镶在、贯穿、全部或部分嵌入磷脂双分子层中。

设计意图:

变形虫的变形活动让学生产生质疑:生物

( http: / / www.21cnjy.com )膜是静态的吗?“生物膜中的膜蛋白有的很容易分离,有的则很难”让学生产生质疑:生物膜中的蛋白质是否都是平铺在脂质两侧呢?学生产生质疑后,必然产生强烈的继续了解、继续学习的愿望。

罗伯特森提出的是细胞膜结构的假说,学

( http: / / www.21cnjy.com )生尝试解释细胞膜的某些生理功能——变形虫的变形活动,让学生认识到此种结构并不能与它的功能相适应,学生再次深刻体会“生物体的结构与功能相适应”这一生物学基本观念,从而认识到该假说的不足。适时呈现绿色荧光蛋白的淬灭和修复实验,知道了蛋白质的运动性,再结合磷脂分子的运动性,学生归纳出细胞膜结构的流动性。而冰冻蚀刻电镜技术的细胞膜解剖图也修正了蛋白质在膜上的分布,也让学生深刻认同科学技术在生物科学研究上的重要地位。

蛋白质分布的模型建构

学生活动:请各小组根据前面我们提到的科学发现,用你手中的模型来构建一个生物膜平面结构模型)

(请一组两名学生上台展示自制模型)

设计意图:

历经多次的科学探究,经过不断的

( http: / / www.21cnjy.com )科学修正,学生对生物膜结构有了深刻的认识,都有小组(自我)展示学习成果的愿望。通过膜结构的模型再次建构,巩固小组学习成果。

③多糖分子在细胞膜中分布的模型建构

学生继续小组合作,在刚刚建构的模

( http: / / www.21cnjy.com )型基础上加多糖分子,教师巡视。请两组小组同时展示(一组为膜一侧有糖蛋白,一组为膜两侧均有糖蛋白),教师介绍糖蛋白的功能(细胞识别),类比学生的校服上都有校徽,为了达到个体身份识别的作用,校徽都在校服的外面,绝对不会在校服的里面。

设计意图:

教师请两个小组同时展示,给

( http: / / www.21cnjy.com )大家一个强烈的视觉冲击,学生会快速的思考:两种情况,两种假设,谁对呢?类比校服上的校徽,学生立刻会明白且印象深刻。

4)解读生物膜流动镶嵌模型的主要内容

总结:这其实就是1972年桑格和尼克森提出的生物膜的流动镶嵌模型。该模型的主要内容主要包括三个方面(学生回答,教师补充)

5)三维目标的升华(学习过程中的感悟)

①纵观生物膜流动镶嵌模型的发现发展史,思考:是哪些因素推动了这一认识的不断发展

和深入? (各小组相互交流、讨论)

a、科技发展带来的更先进的实验技术-----电镜、荧光染色、冰冻蚀刻电镜技术

b、严谨的科学研究方法——欧文顿、罗伯特森提出的静态统一模型的质疑修正都采用了科学的研究方法

c、正确的研究指导思想——结构与功能

( http: / / www.21cnjy.com )相适应(通过不同物质进出膜的差异这一功能现象入手开始研究膜的化学组成;通过变形虫的运动来质疑膜的静态分布)

d、坚持不懈、前赴后继的研究精神

( http: / / www.21cnjy.com )

生物膜的流动镶嵌模型是多位科学家经过近

( http: / / www.21cnjy.com )一个世纪的研究才发现提出的,这个发现历程如果用模型来呈现的话,应该是这样的。(白板上的模型进行箭头连接)

②桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型是最完善的模型吗?

生物膜结构的探究与发现发展到这里,桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型就是最完美的吗?

自1972年来,人们不断通过

( http: / / www.21cnjy.com )实验来验证“生物膜的流动镶嵌模型”的合理性,先后又提出了“液晶态模型”、“板块镶嵌模型”等学说,这些模型学说其实都是对流动镶嵌模型的充实、补充和完善。由此可以发现,科学的研究和发现是永无止境的。

10.教学反思:

10.1 实验在课堂教学中的巧妙应用

a、课题情境引入

本节课的课题引入,通过红细

( http: / / www.21cnjy.com )胞、烟草植物细胞在三种不同浓度溶液中的不同形态实验照片对比,引发了学生的学习兴趣,通过实验现象成因的分析,切入了本节课的课题,逻辑顺畅,准确自然。

b、概念原理生成

关于物质相似相溶性原理的解释,通过自行设计的小实验,充分呈现了结构相似的化学物质容易相互溶解这一事实,简单易操作,而且客观形象。

10.2 针对科学家们的一个个实验发现,通过循序渐进的模型构建活动,让生物膜的流动镶嵌模型最终跃然呈现。

10.3 课堂中的提问要在学情分析的前提下进行,要求准确、合理,具有一定的思考价值,要为教学内容服务、铺垫。

10.4 学生活动要充分体现团队合作研究精

( http: / / www.21cnjy.com )神,除常规意义上的分组讨论,学生在台上的模型构建活动最好能让两位学生一起上去,相互提醒、相互修正,培育协作精神。

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变