10.28改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就 课件(共27张PPT) -2024-2025学年 《中外历史纲要(上)》 (统编版)

文档属性

| 名称 | 10.28改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就 课件(共27张PPT) -2024-2025学年 《中外历史纲要(上)》 (统编版) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-25 19:18:50 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第十单元 改革开放和社会主义现代化建设新时期

第28课

改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就

【课程标准】

1.认识改革开放以来中国在各国领域取得的成就、综合国力及国际影响力的不断提高。

2.认识“一国两制”对实现祖国统一的重大意义。

【概念阐释】综合国力(Comprehensive National Power)是衡量一个国家基本国情和基本资源最重要的指标,也是衡量一个国家的经济、政治、军事、文化、科技、教育、人力资源等实力的综合性指标。

【学习聚焦】

国民经济保持快速增长,国内生产总值保持较快增长,科技领域重点项目取得突破,基础设施走在世界前列。

影响综合国力的因素:

领土、资源、人口、经济、政策、政府、外交、科技、交通通讯和国防。

(改革开放以来中国取得一切成绩和进步的根本原因,归结起来就是开辟了中国特色社会主义

道路,形成了中国特色社会主义理论体系。)

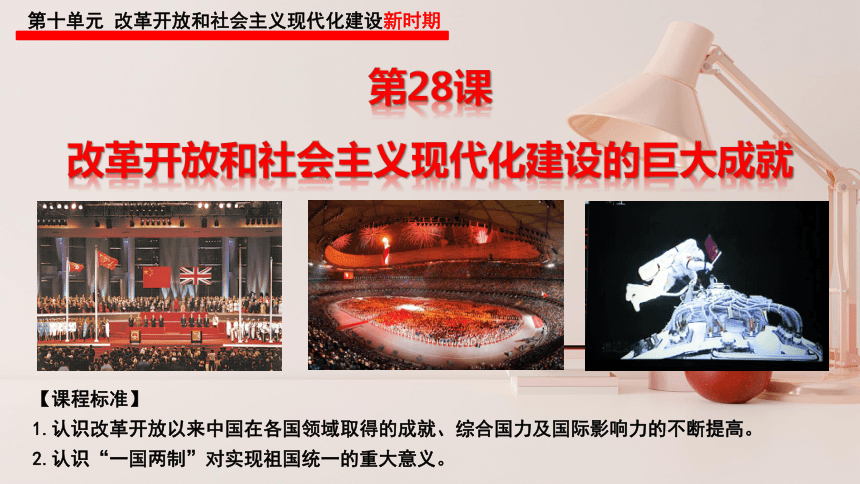

(一)20世纪80年代

1、1984年至1988年我国经济加速发展,国家经济实力和综合国力迈上了新台阶

2、1990年“七五”计划(1986-1990年)完成,提前实现了第一步战略目标

3、科学技术多个领域取得新成就

“银河-I”

北京正负电子对撞机

4、重大工程建设:1991年我国自行设计、自行建造的核电站——秦山核电站并网发电

秦山核电站

“银河-I”

一、综合国力不断提升

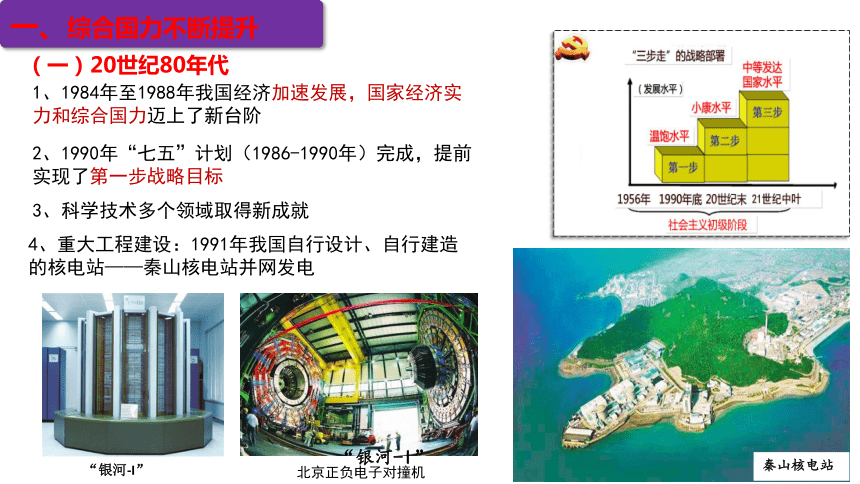

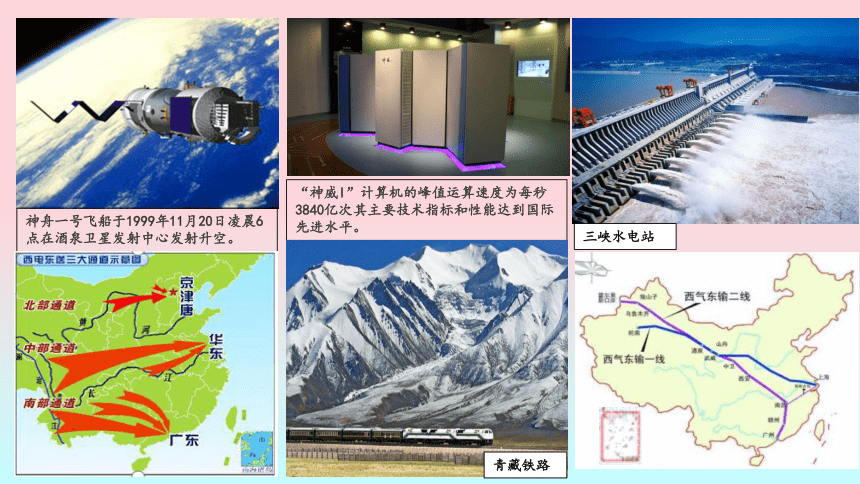

(二)20世纪90年代

1、我国取得应对亚洲金融危机和一系列重大斗争的胜利

2、2000年“九五”计划(1996-2000年)完成:我国实现了社会主义现代化建设第二步战略目标,人民生活总体上达到小康水平

3、科技事业取得巨大成就

4、重大工程建设:长江三峡水利枢纽、西电东送、青藏铁路、西气东输等一批重大工程捷报频传

1998年南方特大洪水

1997年亚洲金融风暴

一、综合国力不断提升

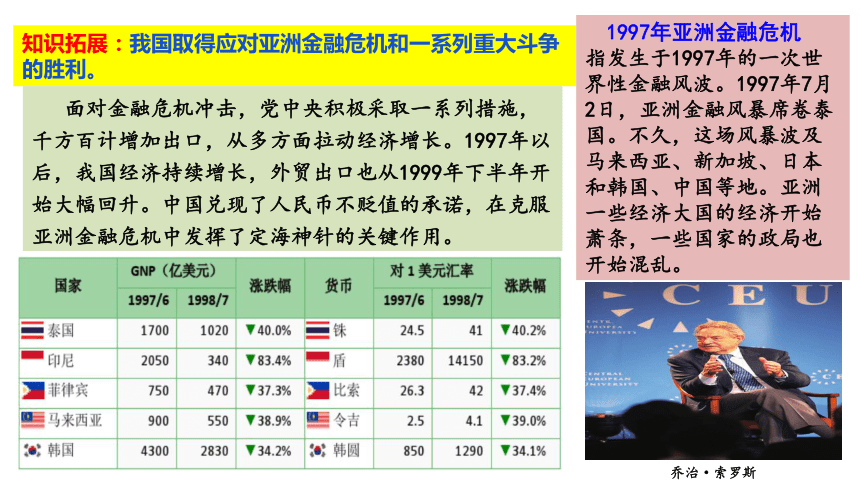

知识拓展:我国取得应对亚洲金融危机和一系列重大斗争的胜利。

面对金融危机冲击,党中央积极采取一系列措施,千方百计增加出口,从多方面拉动经济增长。1997年以后,我国经济持续增长,外贸出口也从1999年下半年开始大幅回升。中国兑现了人民币不贬值的承诺,在克服亚洲金融危机中发挥了定海神针的关键作用。

1997年亚洲金融危机

指发生于1997年的一次世界性金融风波。1997年7月2日,亚洲金融风暴席卷泰国。不久,这场风暴波及马来西亚、新加坡、日本和韩国、中国等地。亚洲一些经济大国的经济开始萧条,一些国家的政局也开始混乱。

乔治·索罗斯

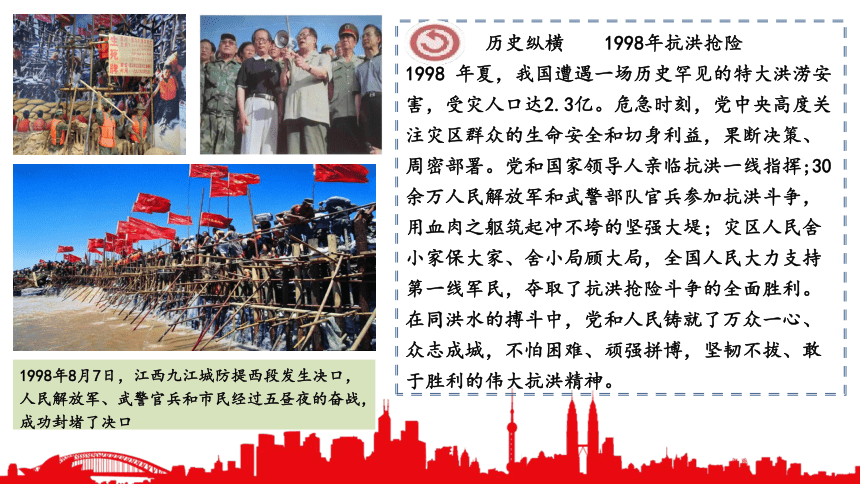

历史纵横 1998年抗洪抢险

1998 年夏,我国遭遇一场历史罕见的特大洪涝安害,受灾人口达2.3亿。危急时刻,党中央高度关注灾区群众的生命安全和切身利益,果断决策、周密部署。党和国家领导人亲临抗洪一线指挥;30余万人民解放军和武警部队官兵参加抗洪斗争,用血肉之躯筑起冲不垮的坚强大堤;灾区人民舍小家保大家、舍小局顾大局,全国人民大力支持第一线军民,夺取了抗洪抢险斗争的全面胜利。在同洪水的搏斗中,党和人民铸就了万众一心、众志成城,不怕困难、顽强拼博,坚韧不拔、敢于胜利的伟大抗洪精神。

1998年8月7日,江西九江城防提西段发生决口,人民解放军、武警官兵和市民经过五昼夜的奋战,成功封堵了决口

“神威I”计算机的峰值运算速度为每秒3840亿次其主要技术指标和性能达到国际先进水平。

神舟一号飞船于1999年11月20日凌晨6点在酒泉卫星发射中心发射升空。

三峡水电站

青藏铁路

(三)21世纪初(到2011年)

1、成功应对各种风险和困难:国家战胜非典疫情(2003年),夺取汶川抗震救灾胜利(2008年),成功应对国际金融危机(2008年以来),国民经济保持较快增长。

2、国民经济保持较快增长:

2010年国内生产总值超过40万亿元,经济总量跃升至世界第二位

3、国家出台一系列改善民生措施:2006年,国家取消农业税;全民医疗保障体系初步形成;最低生活保障制度实现全覆盖,城乡社会救助体系基本建立

4、科技领域的成就

(1)重要学科前沿和战略必争领域取得一批重大自主创新成果

(2)到2011年,我国已成为世界第一电子信息产品制造大国,计算机等电子产品产量居世界第一位,互联网网民数量居世界第一位

一、综合国力不断提升

提示:

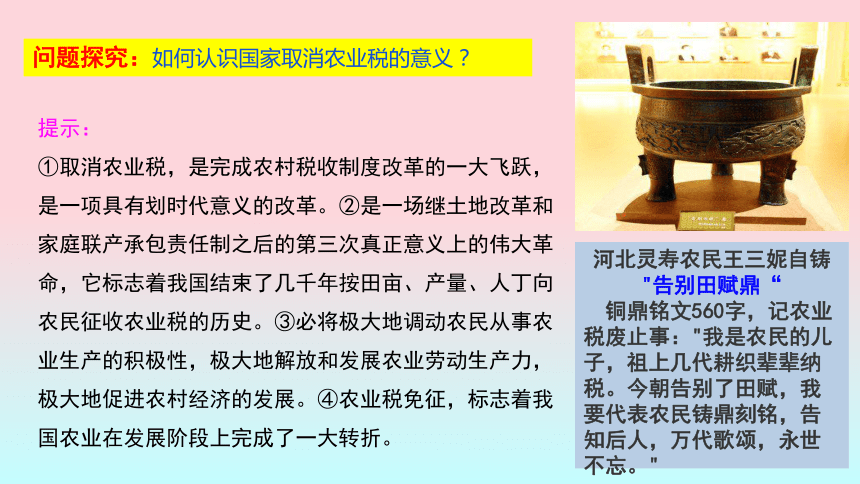

①取消农业税,是完成农村税收制度改革的一大飞跃,是一项具有划时代意义的改革。②是一场继土地改革和家庭联产承包责任制之后的第三次真正意义上的伟大革命,它标志着我国结束了几千年按田亩、产量、人丁向农民征收农业税的历史。③必将极大地调动农民从事农业生产的积极性,极大地解放和发展农业劳动生产力,极大地促进农村经济的发展。④农业税免征,标志着我国农业在发展阶段上完成了一大转折。

问题探究:如何认识国家取消农业税的意义?

河北灵寿农民王三妮自铸

"告别田赋鼎“

铜鼎铭文560字,记农业税废止事:"我是农民的儿子,祖上几代耕织辈辈纳税。今朝告别了田赋,我要代表农民铸鼎刻铭,告知后人,万代歌颂,永世不忘。"

嫦娥四号探测器

国产C919大飞机

复兴号高铁

特高压输变电

光量子计算机

【知识拓展】高新科技

"神舟五号”首次载人飞行

“蛟龙”深海载人潜水器

港口机械装备全自动化

截至2018年底,我国高速铁路运营里程2.9万公里,高速公路总里程超过14万公里,都居世界第一;2016年世界港口吞吐量排名前十名中国占7个,前二十中国占10个。

【知识拓展】领先世界的基建设施

典型例题

1.(2024·湖南·)1993年全国粮食作物播种面积为11050.9万公顷,比1978年减少1007.8万公顷。农村社会商品的零售总额达到6417亿元,比1978年增长6.9倍。导致上述现象的主要原因是( )

A.市场经济体制建立 B.经营体制改革的推进

C.农民收入不断增加 D.乡镇企业的大量出现

2.(2024·甘肃·)右图为1990年

到2012年中国私人汽车拥有量统计

图,图中数据反映出( )

A.私人汽车成为主要交通出行工具

B.汽车制造业成为新型支柱性产业

C.人民群众对自驾游兴趣日益增长

D.市场经济改革推动了交通现代化

【答案】c

【答案】c

【答案】c

【答案】c

【答案】c

【答案】B

【答案】D

1842年《南京条约》英国永久割让香港岛

1860年《北京条约》英国永久割让九龙司

1898年《展拓香港界址专条》英国强行租借新界

1553年,葡萄牙用欺骗手段私自居留

1557年,葡萄牙通过贿赂取得定居权

1887年,葡萄牙强行占据

香港、澳门、台湾问题由来

(知识回顾)

(1)提出:

在一个中国前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

20世纪80年代,邓小平提出了“一个国家,两种制度”的构想。

(2)含义:

一国:

一个中国

国际上代表中国的,只能是中华人民共和国

原则性

两制:

国家主体坚持社会主义制度

香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变

灵活性

两种社会制度

是完成祖国统一大业的指导方针,为解决港澳问题指明了方向。

(3)意义:

1.“一国两制”

二、“一国两制”与祖国统一大业

◎1999年12月20日,

中葡澳门政权交接仪式

◎ 1997年7月1日,

中英香港政权交接仪式

“我们提出这个构想时,人们都觉得这是个新语言,是前人未曾说过的。也有人怀疑这个主张能否行得通,这就要拿事实来回答。现在看来是行得通的,至少中国人坚信是行得通的。” ——邓小平

2.“一国两制”实践:港澳的回归

祖国统一大业向前迈出重要一步,也证明“一国两制”的正确性。

问题探究:新中国成立后没有立即收复香港和澳门和香港、澳门最终能回归的原因?

材料1 国内:关于这个问题,毛泽东主席在1949年时便和斯大林讨论过:“目前,还有一半的领土尚未解放。内地上的事情比较好办,把军队开过去就行了。海岛上的事情就比较复杂,需要采取另一种较灵活的方式去解决,或者采用和平过渡的方式,这就要花较多的时间了。在这种情况下,急于解决香港、澳门的问题,也就没有多大的意义了。”

材料2 香港问题为什么能够谈成呢?……主要是我们国家这几年发展起来了,是个兴旺发达、有力量的国家……香港问题能够解决好,还是由于“一国两制”的根本方针或者说战略搞对了……香港问题的解决会直接影响到台湾问题。……我跟外宾谈话时还提出:解决国际争端,要根据新情况、新问题,提出新办法。

——邓小平《在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话》(1984.10.22)

(1)没有立即收复的原因:

①资本主义和社会主义两大阵营基本形成及对立;

②以美国为首的帝国主义对新中国采取政治上孤立,经济上封锁,军事上威胁的措施,企图把新中国扼杀在摇篮之中;

③朝鲜战争一触即发,我国面临唇亡齿寒的威胁。

(2)能回归的原因:

①根本前提:改革开放后综合国力增强,国际地位提高;

②关键:“一国两制”伟大构想;

③法律依据:联合声明和基本法;

④群众基础:人民支持渴望回归。

从1997年至2017年,20年间,香港财政储备

增长近3倍;上市公司数目增长近3倍;

股市资本总值增长8倍。20年里,

香港获外资直接投资总额

增长超过10倍。

──数据整理自凤凰网

港珠澳大桥

2018年10月24日上午9时正式通车

1895年日本强迫清政府签订《马关条约》,占领我国台湾及其附属岛屿。

1945年抗战胜利,日本无条件投降,中国收回台湾。

1949年蒋介石集团败退台湾,造成两岸的分离与隔绝,形成“台湾问题”。

历史回顾:

台湾问题是如何形成的?

祖国完全统一的实现对中华民族复兴有何意义?

政治:是中华民族根本利益所在,是维护国家主权和民族尊严的重大原则问题,有利于增强民族凝聚力。

经济:有利于社会主义现代化建设的稳定与发展和综合国力的增强。

外交:有利于我国国际地位的提高,在国际舞台上发挥更大的作用,有利于亚太地区的和平和稳定。

军事:有利于增强我国的国防和海防

3、两岸关系的进展

二、“一国两制”与祖国统一大业

“九二共识”

《反分裂国家法》

“汪辜会谈”

胡连会

“三通”实现

1992年11月

1993年4月

2005年3月

2005年4月29日

2008年12月

1979年元旦

《告台湾同胞书》

“海峡两岸均坚持一个中国原则”

4、影响台湾问题解决的因素:

(1)有利因素

①历史依据:

②根本保证:

③正确政策:

④交流频繁:

⑤榜样借鉴:

⑥群众基础:

台湾自古就是中国领土不可分割的一部分

中国综合国力的增强,国际地位的提高;

“和平统一,一国两制”构想

两岸经济文化交流的频繁;

港澳的顺利回归与繁荣稳定

两岸人民心向统一,大势所趋;

(2)不利因素:台独势力和国际反华势力的阻挠

特点:对立隔绝到交往合作;以民促官;党和国家体现了最大诚意、努力。

(一)20世纪80年代的外交

为改革开放和现代化建设服务。

1、目的

2、依据

邓小平提出“和平和发展是当代世界的两大问题”的论断

②中国决不称霸,也坚决反对任何霸权主义。

③中国始终坚持独立自主。

④坚决反对任何国家占领别国领土、干涉别国内政。

4、外交成就

①1978年,中日签订《中日和平友好条约》

②1979年1月,中美两国正式建交。

③1989年,中苏两国实现关系正常化

①主张世界上所有国家不论大小、富贫、强弱一律平等。

3、内容

5、意义

中国外交得到全方位发展,一个有利于中国改革开放和现代化建设的外部环境初步形成。

1979年1月邓小平访问美国

1989年5月 邓小平会见戈尔巴乔夫

三、国际影响力不断扩大

(二)20世纪90年代到世纪之交:推动构建全方位多层次对外关系新格局

1、积极发展新型大国关系

分别同俄罗斯、美国、法国、英国、日本及欧盟等建立了发展面向21世纪双边关系的基本框架

2、维护国家主权和民族尊严,同美国进行针锋相对的斗争

这一时期,我国向国际社会提出发展以不结盟、不对抗、不针对第三方为主要特征的新型大国关系 …… 倡导并致力于发展新型大国关系 。

——《中国共产党简史》

王伟烈士

三、国际影响力不断扩大

三、国际影响力不断扩大

3、积极发展同周边国家和地区的睦邻友好关系

倡导并推动建立“中国一东盟自由贸易区”,成立上海合作组织(2001年)

(二)20世纪90年代到世纪之交:推动构建全方位多层次对外关系新格局

4、以更加开放的姿态积极参加以联合国为中心的多边外交活动

5、积极参加地区性国际组织的外交活动:

三、国际影响力不断扩大

(三)进入21世纪(到2011年):我国始终不渝走和平发展道路,致力于维护世界和平,促进各国共同发展

“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是重要舞台”

总体布局:

外交成就:

①中美关系总体稳定,中俄关系高水平发展,周边关系取得突破。

②2002年,中国同东盟国家签署《南海各方行为宣言》。

③2003年,中国与欧盟确定建立全面战略伙伴关系。

④2008年国际金融危机爆发后,中国致力于推动全球经济治理体系改革。⑤从2009年开始,和其他金砖国家领导人建立定期会晤机制。

⑥积极参与安全与反恐等全球性问题的国际合作,充分展示负责任大国的形象。

2011年利比亚撤侨

三、国际影响力不断扩大

典型例题

3.(2024·重庆·高考真题)下图反映的是1995—2019年中国研发经费及投

入强度(研发经费与GDP之比)情

况。这体现了中国( )

A.科研人员总量居世界首位

B.“科教兴国”战略有效实施

C.研发经费与GDP等比增长

D.“科技创新”已成顶层设计

【答案 】D 根据材料中的表格信息可知,研发经费与GDP之比持续提升,这反映出我国科技创新能力正在持续增强,在经济发展呼唤科技突破的大背景下,中国的科技创新依然大有可为,全国上下坚持以科技创新引领经济社会高质量发展,故“科技创新”已成顶层设计,D项正确。

4.(2023·山东·)新中国成立以来,中国十分重视与周边国家的交往:20世纪50年代,提出和平共处五项原则;2003年,提出“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策;中共十八大以来,坚持“与邻为善、以邻为伴”的外交方针,突出体现“亲、诚、惠、容”的外交理念。这主要是为了( )

A. 消除分歧增进互信 B. 构建均衡发展格局

C. 深化合作共谋发展 D. 改善全球治理体系

【详解】C 据所学可知,影响外交政策的主要因素是国家利益,题干中提及新中国自成立以来,一直重视与周边国家的交往,说明与周边国家交往符合中国的国家利益,因为周边国家与中国可以深化合作共谋发展,C项正确。

典型例题

归纳总结:据材料并结合所学,探究1978-2012年社会主义现代建设取得巨大成就的原因。

国际:吸收第三次科技革命的成果,顺应经济全球化世界多极化趋势;

国内:改革开放的伟大决策;开辟了中国特色社会主义道路;中国特色社会主义理论体系的推动;坚持和平发展,1978年十一届三中全会,中国实行改革开放,家庭联产承包责任制,国企改革,建立社会主义市场经济体制,对外开放,建立全方位的开放格局,促进与世界各地的友好合作。

人:党的正确领导;广大科技工作者、中国人民的艰辛努力;科技创新意识与奉献精神。

学习聚焦

中国坚持和平发展,促进与世界各地的友好合作,展示负责任大国形象

改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就

综合国力不断提升

20世纪80年代

20世纪90年代

21世纪初(到2011年)

国际影响力不断扩大

中共十一届三中全会以后外交政策调整

“一国两制”与祖国统一大业

“一国两制”构想

海峡两岸关系的新发展

20世纪90年代到世纪之交推动构建全方位多层次对外关系新格局

进入21世纪维护世界和平,促进共同发展

【课堂小结】

第十单元 改革开放和社会主义现代化建设新时期

第28课

改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就

【课程标准】

1.认识改革开放以来中国在各国领域取得的成就、综合国力及国际影响力的不断提高。

2.认识“一国两制”对实现祖国统一的重大意义。

【概念阐释】综合国力(Comprehensive National Power)是衡量一个国家基本国情和基本资源最重要的指标,也是衡量一个国家的经济、政治、军事、文化、科技、教育、人力资源等实力的综合性指标。

【学习聚焦】

国民经济保持快速增长,国内生产总值保持较快增长,科技领域重点项目取得突破,基础设施走在世界前列。

影响综合国力的因素:

领土、资源、人口、经济、政策、政府、外交、科技、交通通讯和国防。

(改革开放以来中国取得一切成绩和进步的根本原因,归结起来就是开辟了中国特色社会主义

道路,形成了中国特色社会主义理论体系。)

(一)20世纪80年代

1、1984年至1988年我国经济加速发展,国家经济实力和综合国力迈上了新台阶

2、1990年“七五”计划(1986-1990年)完成,提前实现了第一步战略目标

3、科学技术多个领域取得新成就

“银河-I”

北京正负电子对撞机

4、重大工程建设:1991年我国自行设计、自行建造的核电站——秦山核电站并网发电

秦山核电站

“银河-I”

一、综合国力不断提升

(二)20世纪90年代

1、我国取得应对亚洲金融危机和一系列重大斗争的胜利

2、2000年“九五”计划(1996-2000年)完成:我国实现了社会主义现代化建设第二步战略目标,人民生活总体上达到小康水平

3、科技事业取得巨大成就

4、重大工程建设:长江三峡水利枢纽、西电东送、青藏铁路、西气东输等一批重大工程捷报频传

1998年南方特大洪水

1997年亚洲金融风暴

一、综合国力不断提升

知识拓展:我国取得应对亚洲金融危机和一系列重大斗争的胜利。

面对金融危机冲击,党中央积极采取一系列措施,千方百计增加出口,从多方面拉动经济增长。1997年以后,我国经济持续增长,外贸出口也从1999年下半年开始大幅回升。中国兑现了人民币不贬值的承诺,在克服亚洲金融危机中发挥了定海神针的关键作用。

1997年亚洲金融危机

指发生于1997年的一次世界性金融风波。1997年7月2日,亚洲金融风暴席卷泰国。不久,这场风暴波及马来西亚、新加坡、日本和韩国、中国等地。亚洲一些经济大国的经济开始萧条,一些国家的政局也开始混乱。

乔治·索罗斯

历史纵横 1998年抗洪抢险

1998 年夏,我国遭遇一场历史罕见的特大洪涝安害,受灾人口达2.3亿。危急时刻,党中央高度关注灾区群众的生命安全和切身利益,果断决策、周密部署。党和国家领导人亲临抗洪一线指挥;30余万人民解放军和武警部队官兵参加抗洪斗争,用血肉之躯筑起冲不垮的坚强大堤;灾区人民舍小家保大家、舍小局顾大局,全国人民大力支持第一线军民,夺取了抗洪抢险斗争的全面胜利。在同洪水的搏斗中,党和人民铸就了万众一心、众志成城,不怕困难、顽强拼博,坚韧不拔、敢于胜利的伟大抗洪精神。

1998年8月7日,江西九江城防提西段发生决口,人民解放军、武警官兵和市民经过五昼夜的奋战,成功封堵了决口

“神威I”计算机的峰值运算速度为每秒3840亿次其主要技术指标和性能达到国际先进水平。

神舟一号飞船于1999年11月20日凌晨6点在酒泉卫星发射中心发射升空。

三峡水电站

青藏铁路

(三)21世纪初(到2011年)

1、成功应对各种风险和困难:国家战胜非典疫情(2003年),夺取汶川抗震救灾胜利(2008年),成功应对国际金融危机(2008年以来),国民经济保持较快增长。

2、国民经济保持较快增长:

2010年国内生产总值超过40万亿元,经济总量跃升至世界第二位

3、国家出台一系列改善民生措施:2006年,国家取消农业税;全民医疗保障体系初步形成;最低生活保障制度实现全覆盖,城乡社会救助体系基本建立

4、科技领域的成就

(1)重要学科前沿和战略必争领域取得一批重大自主创新成果

(2)到2011年,我国已成为世界第一电子信息产品制造大国,计算机等电子产品产量居世界第一位,互联网网民数量居世界第一位

一、综合国力不断提升

提示:

①取消农业税,是完成农村税收制度改革的一大飞跃,是一项具有划时代意义的改革。②是一场继土地改革和家庭联产承包责任制之后的第三次真正意义上的伟大革命,它标志着我国结束了几千年按田亩、产量、人丁向农民征收农业税的历史。③必将极大地调动农民从事农业生产的积极性,极大地解放和发展农业劳动生产力,极大地促进农村经济的发展。④农业税免征,标志着我国农业在发展阶段上完成了一大转折。

问题探究:如何认识国家取消农业税的意义?

河北灵寿农民王三妮自铸

"告别田赋鼎“

铜鼎铭文560字,记农业税废止事:"我是农民的儿子,祖上几代耕织辈辈纳税。今朝告别了田赋,我要代表农民铸鼎刻铭,告知后人,万代歌颂,永世不忘。"

嫦娥四号探测器

国产C919大飞机

复兴号高铁

特高压输变电

光量子计算机

【知识拓展】高新科技

"神舟五号”首次载人飞行

“蛟龙”深海载人潜水器

港口机械装备全自动化

截至2018年底,我国高速铁路运营里程2.9万公里,高速公路总里程超过14万公里,都居世界第一;2016年世界港口吞吐量排名前十名中国占7个,前二十中国占10个。

【知识拓展】领先世界的基建设施

典型例题

1.(2024·湖南·)1993年全国粮食作物播种面积为11050.9万公顷,比1978年减少1007.8万公顷。农村社会商品的零售总额达到6417亿元,比1978年增长6.9倍。导致上述现象的主要原因是( )

A.市场经济体制建立 B.经营体制改革的推进

C.农民收入不断增加 D.乡镇企业的大量出现

2.(2024·甘肃·)右图为1990年

到2012年中国私人汽车拥有量统计

图,图中数据反映出( )

A.私人汽车成为主要交通出行工具

B.汽车制造业成为新型支柱性产业

C.人民群众对自驾游兴趣日益增长

D.市场经济改革推动了交通现代化

【答案】c

【答案】c

【答案】c

【答案】c

【答案】c

【答案】B

【答案】D

1842年《南京条约》英国永久割让香港岛

1860年《北京条约》英国永久割让九龙司

1898年《展拓香港界址专条》英国强行租借新界

1553年,葡萄牙用欺骗手段私自居留

1557年,葡萄牙通过贿赂取得定居权

1887年,葡萄牙强行占据

香港、澳门、台湾问题由来

(知识回顾)

(1)提出:

在一个中国前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

20世纪80年代,邓小平提出了“一个国家,两种制度”的构想。

(2)含义:

一国:

一个中国

国际上代表中国的,只能是中华人民共和国

原则性

两制:

国家主体坚持社会主义制度

香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变

灵活性

两种社会制度

是完成祖国统一大业的指导方针,为解决港澳问题指明了方向。

(3)意义:

1.“一国两制”

二、“一国两制”与祖国统一大业

◎1999年12月20日,

中葡澳门政权交接仪式

◎ 1997年7月1日,

中英香港政权交接仪式

“我们提出这个构想时,人们都觉得这是个新语言,是前人未曾说过的。也有人怀疑这个主张能否行得通,这就要拿事实来回答。现在看来是行得通的,至少中国人坚信是行得通的。” ——邓小平

2.“一国两制”实践:港澳的回归

祖国统一大业向前迈出重要一步,也证明“一国两制”的正确性。

问题探究:新中国成立后没有立即收复香港和澳门和香港、澳门最终能回归的原因?

材料1 国内:关于这个问题,毛泽东主席在1949年时便和斯大林讨论过:“目前,还有一半的领土尚未解放。内地上的事情比较好办,把军队开过去就行了。海岛上的事情就比较复杂,需要采取另一种较灵活的方式去解决,或者采用和平过渡的方式,这就要花较多的时间了。在这种情况下,急于解决香港、澳门的问题,也就没有多大的意义了。”

材料2 香港问题为什么能够谈成呢?……主要是我们国家这几年发展起来了,是个兴旺发达、有力量的国家……香港问题能够解决好,还是由于“一国两制”的根本方针或者说战略搞对了……香港问题的解决会直接影响到台湾问题。……我跟外宾谈话时还提出:解决国际争端,要根据新情况、新问题,提出新办法。

——邓小平《在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话》(1984.10.22)

(1)没有立即收复的原因:

①资本主义和社会主义两大阵营基本形成及对立;

②以美国为首的帝国主义对新中国采取政治上孤立,经济上封锁,军事上威胁的措施,企图把新中国扼杀在摇篮之中;

③朝鲜战争一触即发,我国面临唇亡齿寒的威胁。

(2)能回归的原因:

①根本前提:改革开放后综合国力增强,国际地位提高;

②关键:“一国两制”伟大构想;

③法律依据:联合声明和基本法;

④群众基础:人民支持渴望回归。

从1997年至2017年,20年间,香港财政储备

增长近3倍;上市公司数目增长近3倍;

股市资本总值增长8倍。20年里,

香港获外资直接投资总额

增长超过10倍。

──数据整理自凤凰网

港珠澳大桥

2018年10月24日上午9时正式通车

1895年日本强迫清政府签订《马关条约》,占领我国台湾及其附属岛屿。

1945年抗战胜利,日本无条件投降,中国收回台湾。

1949年蒋介石集团败退台湾,造成两岸的分离与隔绝,形成“台湾问题”。

历史回顾:

台湾问题是如何形成的?

祖国完全统一的实现对中华民族复兴有何意义?

政治:是中华民族根本利益所在,是维护国家主权和民族尊严的重大原则问题,有利于增强民族凝聚力。

经济:有利于社会主义现代化建设的稳定与发展和综合国力的增强。

外交:有利于我国国际地位的提高,在国际舞台上发挥更大的作用,有利于亚太地区的和平和稳定。

军事:有利于增强我国的国防和海防

3、两岸关系的进展

二、“一国两制”与祖国统一大业

“九二共识”

《反分裂国家法》

“汪辜会谈”

胡连会

“三通”实现

1992年11月

1993年4月

2005年3月

2005年4月29日

2008年12月

1979年元旦

《告台湾同胞书》

“海峡两岸均坚持一个中国原则”

4、影响台湾问题解决的因素:

(1)有利因素

①历史依据:

②根本保证:

③正确政策:

④交流频繁:

⑤榜样借鉴:

⑥群众基础:

台湾自古就是中国领土不可分割的一部分

中国综合国力的增强,国际地位的提高;

“和平统一,一国两制”构想

两岸经济文化交流的频繁;

港澳的顺利回归与繁荣稳定

两岸人民心向统一,大势所趋;

(2)不利因素:台独势力和国际反华势力的阻挠

特点:对立隔绝到交往合作;以民促官;党和国家体现了最大诚意、努力。

(一)20世纪80年代的外交

为改革开放和现代化建设服务。

1、目的

2、依据

邓小平提出“和平和发展是当代世界的两大问题”的论断

②中国决不称霸,也坚决反对任何霸权主义。

③中国始终坚持独立自主。

④坚决反对任何国家占领别国领土、干涉别国内政。

4、外交成就

①1978年,中日签订《中日和平友好条约》

②1979年1月,中美两国正式建交。

③1989年,中苏两国实现关系正常化

①主张世界上所有国家不论大小、富贫、强弱一律平等。

3、内容

5、意义

中国外交得到全方位发展,一个有利于中国改革开放和现代化建设的外部环境初步形成。

1979年1月邓小平访问美国

1989年5月 邓小平会见戈尔巴乔夫

三、国际影响力不断扩大

(二)20世纪90年代到世纪之交:推动构建全方位多层次对外关系新格局

1、积极发展新型大国关系

分别同俄罗斯、美国、法国、英国、日本及欧盟等建立了发展面向21世纪双边关系的基本框架

2、维护国家主权和民族尊严,同美国进行针锋相对的斗争

这一时期,我国向国际社会提出发展以不结盟、不对抗、不针对第三方为主要特征的新型大国关系 …… 倡导并致力于发展新型大国关系 。

——《中国共产党简史》

王伟烈士

三、国际影响力不断扩大

三、国际影响力不断扩大

3、积极发展同周边国家和地区的睦邻友好关系

倡导并推动建立“中国一东盟自由贸易区”,成立上海合作组织(2001年)

(二)20世纪90年代到世纪之交:推动构建全方位多层次对外关系新格局

4、以更加开放的姿态积极参加以联合国为中心的多边外交活动

5、积极参加地区性国际组织的外交活动:

三、国际影响力不断扩大

(三)进入21世纪(到2011年):我国始终不渝走和平发展道路,致力于维护世界和平,促进各国共同发展

“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是重要舞台”

总体布局:

外交成就:

①中美关系总体稳定,中俄关系高水平发展,周边关系取得突破。

②2002年,中国同东盟国家签署《南海各方行为宣言》。

③2003年,中国与欧盟确定建立全面战略伙伴关系。

④2008年国际金融危机爆发后,中国致力于推动全球经济治理体系改革。⑤从2009年开始,和其他金砖国家领导人建立定期会晤机制。

⑥积极参与安全与反恐等全球性问题的国际合作,充分展示负责任大国的形象。

2011年利比亚撤侨

三、国际影响力不断扩大

典型例题

3.(2024·重庆·高考真题)下图反映的是1995—2019年中国研发经费及投

入强度(研发经费与GDP之比)情

况。这体现了中国( )

A.科研人员总量居世界首位

B.“科教兴国”战略有效实施

C.研发经费与GDP等比增长

D.“科技创新”已成顶层设计

【答案 】D 根据材料中的表格信息可知,研发经费与GDP之比持续提升,这反映出我国科技创新能力正在持续增强,在经济发展呼唤科技突破的大背景下,中国的科技创新依然大有可为,全国上下坚持以科技创新引领经济社会高质量发展,故“科技创新”已成顶层设计,D项正确。

4.(2023·山东·)新中国成立以来,中国十分重视与周边国家的交往:20世纪50年代,提出和平共处五项原则;2003年,提出“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策;中共十八大以来,坚持“与邻为善、以邻为伴”的外交方针,突出体现“亲、诚、惠、容”的外交理念。这主要是为了( )

A. 消除分歧增进互信 B. 构建均衡发展格局

C. 深化合作共谋发展 D. 改善全球治理体系

【详解】C 据所学可知,影响外交政策的主要因素是国家利益,题干中提及新中国自成立以来,一直重视与周边国家的交往,说明与周边国家交往符合中国的国家利益,因为周边国家与中国可以深化合作共谋发展,C项正确。

典型例题

归纳总结:据材料并结合所学,探究1978-2012年社会主义现代建设取得巨大成就的原因。

国际:吸收第三次科技革命的成果,顺应经济全球化世界多极化趋势;

国内:改革开放的伟大决策;开辟了中国特色社会主义道路;中国特色社会主义理论体系的推动;坚持和平发展,1978年十一届三中全会,中国实行改革开放,家庭联产承包责任制,国企改革,建立社会主义市场经济体制,对外开放,建立全方位的开放格局,促进与世界各地的友好合作。

人:党的正确领导;广大科技工作者、中国人民的艰辛努力;科技创新意识与奉献精神。

学习聚焦

中国坚持和平发展,促进与世界各地的友好合作,展示负责任大国形象

改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就

综合国力不断提升

20世纪80年代

20世纪90年代

21世纪初(到2011年)

国际影响力不断扩大

中共十一届三中全会以后外交政策调整

“一国两制”与祖国统一大业

“一国两制”构想

海峡两岸关系的新发展

20世纪90年代到世纪之交推动构建全方位多层次对外关系新格局

进入21世纪维护世界和平,促进共同发展

【课堂小结】

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进