统编版高中历史《中外历史纲要》上册第9课《两宋的政治和军事》一轮复习课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史《中外历史纲要》上册第9课《两宋的政治和军事》一轮复习课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-27 15:19:56 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

GENERAL TEMPLATE FOR WUWEI No.6 MIDDLE SCHOOL

第9课

两宋的政治和军事

中外历史纲要上

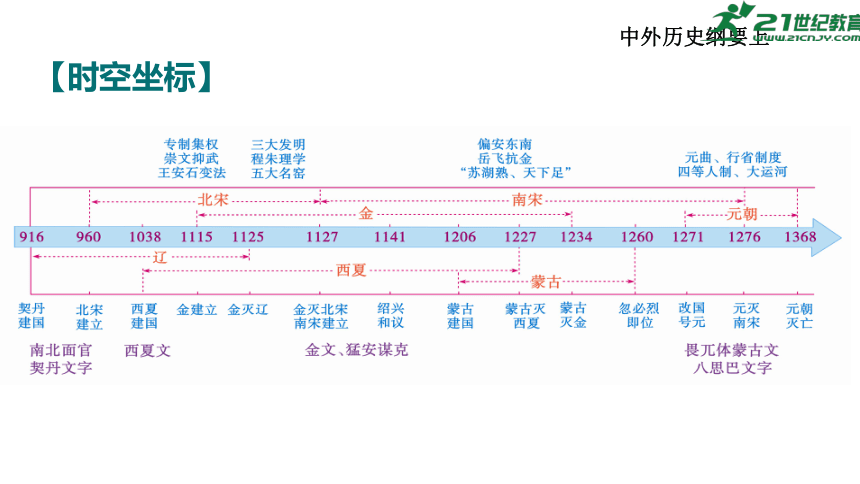

【时空坐标】

考点要求 考题统计 备考建议

两宋的政治与国家治理 (3年12考) 2024 选择题:湖南卷、重庆卷、辽宁卷、全国新课标卷 非选择题:安徽卷 本讲为高考命题热点,题型以选择题为主,复习时关注一些命题关键词:制度创新、文官政治、重文轻武、强干弱枝、守内虚外、“三冗”现象、乡约教化、王安石之变、靖康之耻、绍兴和议

2023 选择题:重庆卷、海南卷、湖南卷、山东卷、广东卷 2022 选择题:全国乙卷 非选择题:江苏卷 复习目标:

1、通过唐后期和五代十国的社会动荡,理解北宋初期强化中央集权的举措;

2.了解北宋中期的重要改革,认识两宋时期在政治、军事上的新变化和重要影响。

【考情分析】

CONTEXT

目录

01

02

基础知识梳理

重难点突破

教材融合

选必一

纲要

第9课 两宋的政治和军事 P49

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

第4课 中国历代变法与改革

第5课 中国古代官员的选拔与管理

第8课 中国古代的法治与教化

第16课 中国赋税制度的演变

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

02

宋朝中央集权的加强

主干知识梳理

1.背景

(1) 宋朝建立和完成局部统一:

(2)北宋吸取唐末以来藩镇割据、

政局动荡的历史教训。

(3) 北方少数民族政权对边境威胁

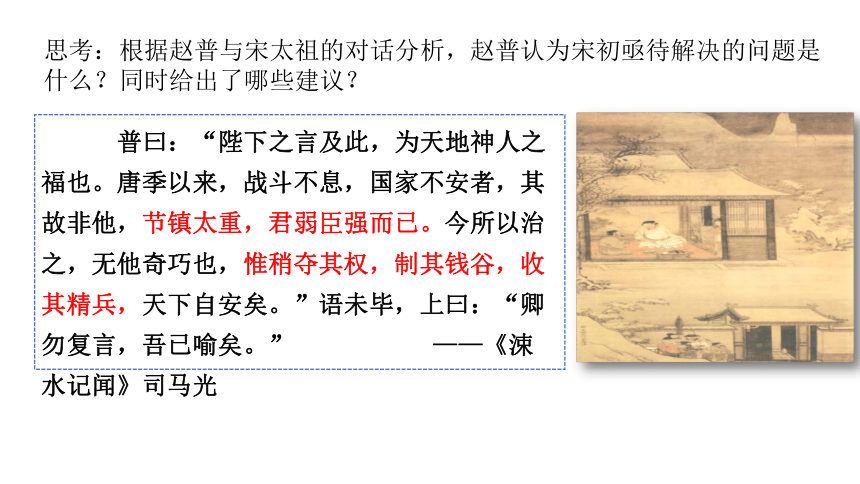

普曰:“陛下之言及此,为天地神人之福也。唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣。” ——《涑水记闻》司马光

思考:根据赵普与宋太祖的对话分析,赵普认为宋初亟待解决的问题是什么?同时给出了哪些建议?

主干知识梳理

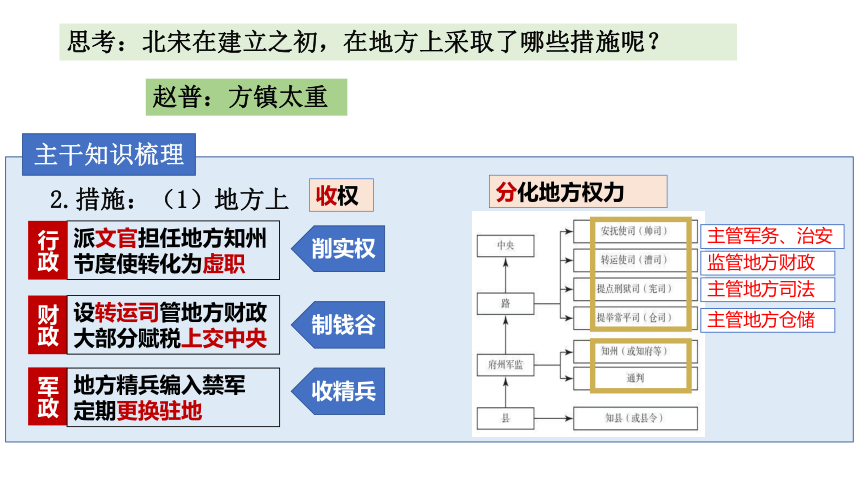

思考:北宋在建立之初,在地方上采取了哪些措施呢?

2.措施:(1)地方上

派文官担任地方知州

节度使转化为虚职

行政

削实权

收精兵

制钱谷

财政

设转运司管地方财政大部分赋税上交中央

军政

地方精兵编入禁军

定期更换驻地

收权

分化地方权力

主管军务、治安

监管地方财政

主管地方司法

主管地方仓储

赵普:方镇太重

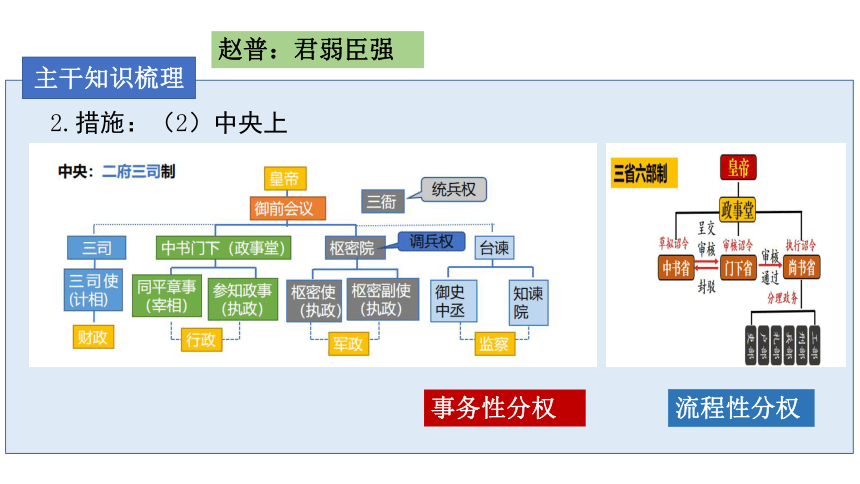

2.措施:(2)中央上

主干知识梳理

流程性分权

事务性分权

① 专掌军政, 专掌财政,与宰相分权,

②增设 为副相

③枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,

有调兵权但并不统兵,

统兵但无权调兵

枢密院

三司

参知政事

枢密院

三衙

赵普:君弱臣强

宋朝监察体制

中央:A.宋沿唐制,御史台为最高监察机构,长官称御史中丞

B.宋代出现了独立的谏官机构——谏院。

台谏

御史台

谏

院

出现重要变化:台谏合一

地方:设通判,负责监督知州;提点邢狱司(监察邢狱)

御史拥有了谏官的议事权,谏官拥有了御史的检察权。

【选择性必修1】第5课 中国古代官员的选拔与管理

2.措施:(3)崇文抑武

主干知识梳理

抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

崇文:提倡文治,扩大科举规模,抬高文官士人的地位。

严密考试制度,放宽录取名额,优礼进士

“不得杀士大夫及上书言事人!”

——宋太祖誓碑

【概念阐释】文官政治

中国古代的官僚政治发展到宋朝,已经进入了一个相当完备、成熟的阶段,皇帝“与士大夫治天下”成为宋朝政治的基本特色。、宋朝统治具有比其他朝代尤其明显的重文轻武色彩,也可以将宋朝的官僚政治更确切地称之为文官政治,或是士大夫政治。

表现:

考试选官制度——科举制的完备

君臣之间关系——与士大夫共治

非理性政治——宗室、外戚、宦官受到抑制

人事管理制度——实行官、职、差遣的分离

“官”相当于现在的行政级别,仅用于确定待遇;

“职”指较高文臣的虚衔,以彰显其清贵地位;

“差遣”是指担任的实际职务。

【概念阐释】文官政治

(2)宋代文官政治形成的原因

①经济上:封建土地私有制迅速发展,社会流动性空前加强,为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。

②政策上:吸取前代教训,确定了以文治国的方针。

③选官上:科举制度增加了寒门士人仕进的机会。

④教育上:官学、私学的数量和规模都超过了前代,社会整体文化水平提升。

中央 军事权 ①设枢密院专掌军政,分割宰相军权

②枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。

财政权 三司专掌财政,与宰相分权,

行政权 增设参知政事为副相,分割宰相行政权

地方 ①包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构(四监司),从不同方面对各州进行监控和节制。

②州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。(削弱地方权力,强化中央集权)

崇文 抑武 崇文 罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

抑武 提倡文治,扩大科举规模,抬高文官士人的地位。

特点:

强枝弱干,守内虚外

分化事权,内外相制

崇文抑武,提倡文治。

结合教材与史料,概括宋初集权措施的影响

唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指。

——范祖禹《范太史集》

积极:

1.强化中央集权,巩固了国家的统一和安定。

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不散。 ——《朱子语类》

夫当仁宗四十二年,号为本朝至平极盛之世也,而财用始大乏,天下之论扰扰,皆以财为虑矣。 ——叶适《应诏条奏财总论》

消极:

2.制度僵化,效率低下,助长因循守旧的政治风气。

3.重文轻武,守内虚外,造成北宋长期积弱局面。

4.官僚机构膨胀和军队扩充,导致了政治危机、边防危机、财政危机。

重难点突破

02

1.(2024·湖南卷)唐末以后出现的新藩镇,其军队主要靠强迫征发而来,难以结成牢固的军人集团。到后周时,中央禁军成为最强大的力量。这些变化( )

A.有利于中央集权体制的重建 B.从源头消除了藩镇割据现象

C.促进了政府行政效率的提高D.使重文轻武观念逐渐被接受

【答案】A【详解】新藩镇军队的特点使得其难以形成强大的割据势力,而中央禁军力量的强大则增强了中央对地方的控制能力。这有助于改变唐末以来藩镇割据、地方势力强大威胁中央的局面,为重新建立中央集权体制创造了有利条件。

1.(2023·湖南·统考高考真题)宋仁宗下诏废郭皇后。御史中丞孔道辅、谏官范仲淹等以“后无过不可废”,跪求奏对。仁宗遣宰相吕夷简告知他们皇后应废的理由。事后,孔道辅等遭贬黜,朝廷诏令御史、谏官不得“相率请对”。这反映了宋代( )

A.皇帝家事不容外朝官员置疑 B.士大夫政治降低了皇帝权威

C.御史与谏官职能有混通趋势 D.宰相已沦为君主专制的工具

2.(2023·湖南·统考高考真题)宋仁宗下诏废郭皇后。御史中丞孔道辅、谏官范仲淹等以“后无过不可废”,跪求奏对。仁宗遣宰相吕夷简告知他们皇后应废的理由。事后,孔道辅等遭贬黜,朝廷诏令御史、谏官不得“相率请对”。这反映了宋代( )

A.皇帝家事不容外朝官员置疑 B.士大夫政治限制了皇帝权威

C.御史与谏官职能有混通趋势 D.宰相已沦为君主专制的工具

【答案】B【详解】根据材料“宋仁宗下诏废郭皇后。御史中丞孔道辅、谏官范仲淹等以‘后无过不可废’,跪求奏对。......朝廷诏令御史、谏官不得‘相率请对’。”可知,士大夫阶层为维护政治稳定,敢于向皇帝谏议,一定程度上限制皇权膨胀,B项正确;

3.(2022.乙卷.26).宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是

A.规范地方行政 B.防止武人干政

C.提升军事能力 D.削弱州府权力

【答案】A【解析】材料考察了通判的职能,依据所学通判主要是监督地方,加强中央集权,客观上有利于规范地方行政,A选项正确。

4.(2020全国Ⅱ卷·26)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.否定了世家大族特权 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.提高了人才选拔标准

4.(2020全国Ⅱ卷·26)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.否定了世家大族特权 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.提高了人才选拔标准

【答案】C【解析】由材料“太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制”可知宋太祖明确了殿试的程序,强化了殿试的要求,进一步完善了科举考试录取程序,故选C项;隋唐开科取士打破了世家大族的特权,“否定了”表述过于绝对,排除A项;材料强调的是最高一级,由皇帝负责的殿试,而非省试考试,排除B项;材料强调的是科举考试的程序,不能得出人才选拔标准提高的结论,排除D项。

4.(2020全国Ⅱ卷·26)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.否定了世家大族特权 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.提高了人才选拔标准

材料一:宋朝统治者为鼓励读书人参加科考,取消了门第限制,真正做到了“英雄不问出处”。宋朝开科期间平均每年录取进士115人, 为唐朝的(26人)四倍以上,各科总录取人数为唐朝时期的十倍左右。宋朝科举制在继承唐朝的基础上形成了解试、省试、殿试三级,并成为定制。为防范作弊,还实行了糊名、眷录以及锁院等制度。

——摘编自罗佳怡《浅谈宋朝科举考试制度》等

根据材料一,概括宋朝科举制的特点,并结合所学分析其影响。(8分)

(1)特点:减少投考限制;扩大录取人数;规范考试管理。

(每点2分,任答2点4分)

影响:积极影响:推动门第观念淡化;扩大统治基础;提升社会文明素养;为后世科举制提供制度基础,影响后世。(每点1分,任答3点3分)

局限性:加剧冗官局面。(1分)

【选择性必修1】第5课 中国古代官员的选拔与管理

宋朝科举制的完备

考试程序 增加殿试,确立三级考试制度

考试规范 制度更加严密(搜身、糊名、誉录、锁院)

考试内容 从重诗赋到重经义

考试结果 直接授官,取士大增

宋代的科举考试分为解试(或曰乡试,地方上进行的选拔考试)、省试(传统上尚书省礼部进行的考试)、殿试(名义上皇帝主持的考试)三级。

【选择性必修1】第5课 中国古代官员的选拔与管理

宋朝科举制的完备

宋代(科举制度)则走向更加严密与开放,通常一个制度如果强调严密就不容易开放,反之强调开放就不容易严密;宋代科举制度则是通过制度的严密化,保证制度向更多的人开放。科举制度的实施体现了宋代的“立纲纪”,“召和气”的治国理政方针。 ——摘编自邓小南《转型时代:两宋政治文化》

①程序化和制度化的严格,使科举制度更趋向公平公正。

②扩大录取名额,进一步促进了阶层流动,壮大了士大夫群体,使社会趋向平民化。

③文官地位的巩固;有利于统治秩序的稳定。

史料一:宋朝设官之制,名号品秩一切袭用唐旧。然三师、三公不常置,宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋、内廷诸中外莞库,悉隶三司。

——摘编自[宋]马端临《文献通考》

史料二:诸府置知府事一人,州、军、监亦如之,掌总理郡政……其赋役、钱谷、狱讼之事,兵民之政皆总焉。通判……建隆四年(公元963年),诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下……职掌贰郡政,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。——[元]脱脱等《宋史》

(1)根据史料一,简述北宋前期在中枢权力机构设置上的表现。(6分)

(2)根据史料二指出,宋代知府与通判的关系如何?这反映出宋代加强中央集权的什么特点?(6分)

【答案】(1)表现:设中书门下,为行政机构;增设参知政事,分割宰相的行政权;设枢密院,分割宰相的军事权;设三司,分割宰相的财政权。

(2)关系:知府虽然总理郡政,但受通判牵制,重要公文必须与通判联署才有效;通判虽是知府的副手,但可监督知府,并可独立行使自己的权力。

特点:通过地方分权来强化中央集权。

【历史解释】宋朝加强中央集权的特点?及其影响。

(1)守内虚外:宋朝吸取唐朝外重内轻造成藩镇割据的教训,制定了守内虚外的国家战略,重点防范内部可能出现的隐患,而放松外部存在的威胁。这导致了宋朝在与少数民族政权的战争中几乎是屡战屡败。

(2)强干弱枝:鉴于唐朝的藩镇割据,宋朝从军事、经济等方面大规模削弱地方实力,强化中央对地方财政的控制,虽然防止了割据势力的出现,但也造成了地方实力衰弱,不利于边疆地区的防卫。

(3)分化事权:宋朝普遍分化军权、相权、地方权力,使其互相牵制,有效地加强了君主专制和中央集权,但是,分权过细,造成保守拖沓的政治风气,官员过多过滥,造成财政危机。

(4)崇文抑武:这是两宋的基本国策,一方面,文人的社会地位提高,使宋朝的文化空前繁荣;另一方面,军事人才受到打压,不利于宋朝对外战争。

GENERAL TEMPLATE FOR WUWEI No.6 MIDDLE SCHOOL

第9课

两宋的政治和军事

中外历史纲要上

【时空坐标】

考点要求 考题统计 备考建议

两宋的政治与国家治理 (3年12考) 2024 选择题:湖南卷、重庆卷、辽宁卷、全国新课标卷 非选择题:安徽卷 本讲为高考命题热点,题型以选择题为主,复习时关注一些命题关键词:制度创新、文官政治、重文轻武、强干弱枝、守内虚外、“三冗”现象、乡约教化、王安石之变、靖康之耻、绍兴和议

2023 选择题:重庆卷、海南卷、湖南卷、山东卷、广东卷 2022 选择题:全国乙卷 非选择题:江苏卷 复习目标:

1、通过唐后期和五代十国的社会动荡,理解北宋初期强化中央集权的举措;

2.了解北宋中期的重要改革,认识两宋时期在政治、军事上的新变化和重要影响。

【考情分析】

CONTEXT

目录

01

02

基础知识梳理

重难点突破

教材融合

选必一

纲要

第9课 两宋的政治和军事 P49

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

第4课 中国历代变法与改革

第5课 中国古代官员的选拔与管理

第8课 中国古代的法治与教化

第16课 中国赋税制度的演变

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

02

宋朝中央集权的加强

主干知识梳理

1.背景

(1) 宋朝建立和完成局部统一:

(2)北宋吸取唐末以来藩镇割据、

政局动荡的历史教训。

(3) 北方少数民族政权对边境威胁

普曰:“陛下之言及此,为天地神人之福也。唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣。” ——《涑水记闻》司马光

思考:根据赵普与宋太祖的对话分析,赵普认为宋初亟待解决的问题是什么?同时给出了哪些建议?

主干知识梳理

思考:北宋在建立之初,在地方上采取了哪些措施呢?

2.措施:(1)地方上

派文官担任地方知州

节度使转化为虚职

行政

削实权

收精兵

制钱谷

财政

设转运司管地方财政大部分赋税上交中央

军政

地方精兵编入禁军

定期更换驻地

收权

分化地方权力

主管军务、治安

监管地方财政

主管地方司法

主管地方仓储

赵普:方镇太重

2.措施:(2)中央上

主干知识梳理

流程性分权

事务性分权

① 专掌军政, 专掌财政,与宰相分权,

②增设 为副相

③枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,

有调兵权但并不统兵,

统兵但无权调兵

枢密院

三司

参知政事

枢密院

三衙

赵普:君弱臣强

宋朝监察体制

中央:A.宋沿唐制,御史台为最高监察机构,长官称御史中丞

B.宋代出现了独立的谏官机构——谏院。

台谏

御史台

谏

院

出现重要变化:台谏合一

地方:设通判,负责监督知州;提点邢狱司(监察邢狱)

御史拥有了谏官的议事权,谏官拥有了御史的检察权。

【选择性必修1】第5课 中国古代官员的选拔与管理

2.措施:(3)崇文抑武

主干知识梳理

抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

崇文:提倡文治,扩大科举规模,抬高文官士人的地位。

严密考试制度,放宽录取名额,优礼进士

“不得杀士大夫及上书言事人!”

——宋太祖誓碑

【概念阐释】文官政治

中国古代的官僚政治发展到宋朝,已经进入了一个相当完备、成熟的阶段,皇帝“与士大夫治天下”成为宋朝政治的基本特色。、宋朝统治具有比其他朝代尤其明显的重文轻武色彩,也可以将宋朝的官僚政治更确切地称之为文官政治,或是士大夫政治。

表现:

考试选官制度——科举制的完备

君臣之间关系——与士大夫共治

非理性政治——宗室、外戚、宦官受到抑制

人事管理制度——实行官、职、差遣的分离

“官”相当于现在的行政级别,仅用于确定待遇;

“职”指较高文臣的虚衔,以彰显其清贵地位;

“差遣”是指担任的实际职务。

【概念阐释】文官政治

(2)宋代文官政治形成的原因

①经济上:封建土地私有制迅速发展,社会流动性空前加强,为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。

②政策上:吸取前代教训,确定了以文治国的方针。

③选官上:科举制度增加了寒门士人仕进的机会。

④教育上:官学、私学的数量和规模都超过了前代,社会整体文化水平提升。

中央 军事权 ①设枢密院专掌军政,分割宰相军权

②枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。

财政权 三司专掌财政,与宰相分权,

行政权 增设参知政事为副相,分割宰相行政权

地方 ①包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构(四监司),从不同方面对各州进行监控和节制。

②州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。(削弱地方权力,强化中央集权)

崇文 抑武 崇文 罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

抑武 提倡文治,扩大科举规模,抬高文官士人的地位。

特点:

强枝弱干,守内虚外

分化事权,内外相制

崇文抑武,提倡文治。

结合教材与史料,概括宋初集权措施的影响

唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指。

——范祖禹《范太史集》

积极:

1.强化中央集权,巩固了国家的统一和安定。

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不散。 ——《朱子语类》

夫当仁宗四十二年,号为本朝至平极盛之世也,而财用始大乏,天下之论扰扰,皆以财为虑矣。 ——叶适《应诏条奏财总论》

消极:

2.制度僵化,效率低下,助长因循守旧的政治风气。

3.重文轻武,守内虚外,造成北宋长期积弱局面。

4.官僚机构膨胀和军队扩充,导致了政治危机、边防危机、财政危机。

重难点突破

02

1.(2024·湖南卷)唐末以后出现的新藩镇,其军队主要靠强迫征发而来,难以结成牢固的军人集团。到后周时,中央禁军成为最强大的力量。这些变化( )

A.有利于中央集权体制的重建 B.从源头消除了藩镇割据现象

C.促进了政府行政效率的提高D.使重文轻武观念逐渐被接受

【答案】A【详解】新藩镇军队的特点使得其难以形成强大的割据势力,而中央禁军力量的强大则增强了中央对地方的控制能力。这有助于改变唐末以来藩镇割据、地方势力强大威胁中央的局面,为重新建立中央集权体制创造了有利条件。

1.(2023·湖南·统考高考真题)宋仁宗下诏废郭皇后。御史中丞孔道辅、谏官范仲淹等以“后无过不可废”,跪求奏对。仁宗遣宰相吕夷简告知他们皇后应废的理由。事后,孔道辅等遭贬黜,朝廷诏令御史、谏官不得“相率请对”。这反映了宋代( )

A.皇帝家事不容外朝官员置疑 B.士大夫政治降低了皇帝权威

C.御史与谏官职能有混通趋势 D.宰相已沦为君主专制的工具

2.(2023·湖南·统考高考真题)宋仁宗下诏废郭皇后。御史中丞孔道辅、谏官范仲淹等以“后无过不可废”,跪求奏对。仁宗遣宰相吕夷简告知他们皇后应废的理由。事后,孔道辅等遭贬黜,朝廷诏令御史、谏官不得“相率请对”。这反映了宋代( )

A.皇帝家事不容外朝官员置疑 B.士大夫政治限制了皇帝权威

C.御史与谏官职能有混通趋势 D.宰相已沦为君主专制的工具

【答案】B【详解】根据材料“宋仁宗下诏废郭皇后。御史中丞孔道辅、谏官范仲淹等以‘后无过不可废’,跪求奏对。......朝廷诏令御史、谏官不得‘相率请对’。”可知,士大夫阶层为维护政治稳定,敢于向皇帝谏议,一定程度上限制皇权膨胀,B项正确;

3.(2022.乙卷.26).宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是

A.规范地方行政 B.防止武人干政

C.提升军事能力 D.削弱州府权力

【答案】A【解析】材料考察了通判的职能,依据所学通判主要是监督地方,加强中央集权,客观上有利于规范地方行政,A选项正确。

4.(2020全国Ⅱ卷·26)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.否定了世家大族特权 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.提高了人才选拔标准

4.(2020全国Ⅱ卷·26)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.否定了世家大族特权 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.提高了人才选拔标准

【答案】C【解析】由材料“太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制”可知宋太祖明确了殿试的程序,强化了殿试的要求,进一步完善了科举考试录取程序,故选C项;隋唐开科取士打破了世家大族的特权,“否定了”表述过于绝对,排除A项;材料强调的是最高一级,由皇帝负责的殿试,而非省试考试,排除B项;材料强调的是科举考试的程序,不能得出人才选拔标准提高的结论,排除D项。

4.(2020全国Ⅱ卷·26)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.否定了世家大族特权 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.提高了人才选拔标准

材料一:宋朝统治者为鼓励读书人参加科考,取消了门第限制,真正做到了“英雄不问出处”。宋朝开科期间平均每年录取进士115人, 为唐朝的(26人)四倍以上,各科总录取人数为唐朝时期的十倍左右。宋朝科举制在继承唐朝的基础上形成了解试、省试、殿试三级,并成为定制。为防范作弊,还实行了糊名、眷录以及锁院等制度。

——摘编自罗佳怡《浅谈宋朝科举考试制度》等

根据材料一,概括宋朝科举制的特点,并结合所学分析其影响。(8分)

(1)特点:减少投考限制;扩大录取人数;规范考试管理。

(每点2分,任答2点4分)

影响:积极影响:推动门第观念淡化;扩大统治基础;提升社会文明素养;为后世科举制提供制度基础,影响后世。(每点1分,任答3点3分)

局限性:加剧冗官局面。(1分)

【选择性必修1】第5课 中国古代官员的选拔与管理

宋朝科举制的完备

考试程序 增加殿试,确立三级考试制度

考试规范 制度更加严密(搜身、糊名、誉录、锁院)

考试内容 从重诗赋到重经义

考试结果 直接授官,取士大增

宋代的科举考试分为解试(或曰乡试,地方上进行的选拔考试)、省试(传统上尚书省礼部进行的考试)、殿试(名义上皇帝主持的考试)三级。

【选择性必修1】第5课 中国古代官员的选拔与管理

宋朝科举制的完备

宋代(科举制度)则走向更加严密与开放,通常一个制度如果强调严密就不容易开放,反之强调开放就不容易严密;宋代科举制度则是通过制度的严密化,保证制度向更多的人开放。科举制度的实施体现了宋代的“立纲纪”,“召和气”的治国理政方针。 ——摘编自邓小南《转型时代:两宋政治文化》

①程序化和制度化的严格,使科举制度更趋向公平公正。

②扩大录取名额,进一步促进了阶层流动,壮大了士大夫群体,使社会趋向平民化。

③文官地位的巩固;有利于统治秩序的稳定。

史料一:宋朝设官之制,名号品秩一切袭用唐旧。然三师、三公不常置,宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋、内廷诸中外莞库,悉隶三司。

——摘编自[宋]马端临《文献通考》

史料二:诸府置知府事一人,州、军、监亦如之,掌总理郡政……其赋役、钱谷、狱讼之事,兵民之政皆总焉。通判……建隆四年(公元963年),诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下……职掌贰郡政,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。——[元]脱脱等《宋史》

(1)根据史料一,简述北宋前期在中枢权力机构设置上的表现。(6分)

(2)根据史料二指出,宋代知府与通判的关系如何?这反映出宋代加强中央集权的什么特点?(6分)

【答案】(1)表现:设中书门下,为行政机构;增设参知政事,分割宰相的行政权;设枢密院,分割宰相的军事权;设三司,分割宰相的财政权。

(2)关系:知府虽然总理郡政,但受通判牵制,重要公文必须与通判联署才有效;通判虽是知府的副手,但可监督知府,并可独立行使自己的权力。

特点:通过地方分权来强化中央集权。

【历史解释】宋朝加强中央集权的特点?及其影响。

(1)守内虚外:宋朝吸取唐朝外重内轻造成藩镇割据的教训,制定了守内虚外的国家战略,重点防范内部可能出现的隐患,而放松外部存在的威胁。这导致了宋朝在与少数民族政权的战争中几乎是屡战屡败。

(2)强干弱枝:鉴于唐朝的藩镇割据,宋朝从军事、经济等方面大规模削弱地方实力,强化中央对地方财政的控制,虽然防止了割据势力的出现,但也造成了地方实力衰弱,不利于边疆地区的防卫。

(3)分化事权:宋朝普遍分化军权、相权、地方权力,使其互相牵制,有效地加强了君主专制和中央集权,但是,分权过细,造成保守拖沓的政治风气,官员过多过滥,造成财政危机。

(4)崇文抑武:这是两宋的基本国策,一方面,文人的社会地位提高,使宋朝的文化空前繁荣;另一方面,军事人才受到打压,不利于宋朝对外战争。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进