统编版高中历史《中外历史纲要》上册第9课《两宋的政治和军事》一轮复习(课件)(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史《中外历史纲要》上册第9课《两宋的政治和军事》一轮复习(课件)(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 107.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-27 15:31:56 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第9课 两宋的政治和军事

辽宋夏金元:统一多民族封建国家继续发展时期;中国由民族政权并立到国家统一;封建经济进一步发展和古代中华文化的成熟和辉煌时期。

第9课 两宋的政治和军事

课标要求:

1.通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、军事等方面的新变化(纲要上)

2.了解宋元时期官员选拔方式的更迭过程,知道宋元的官员考核和监察制度(选必1)

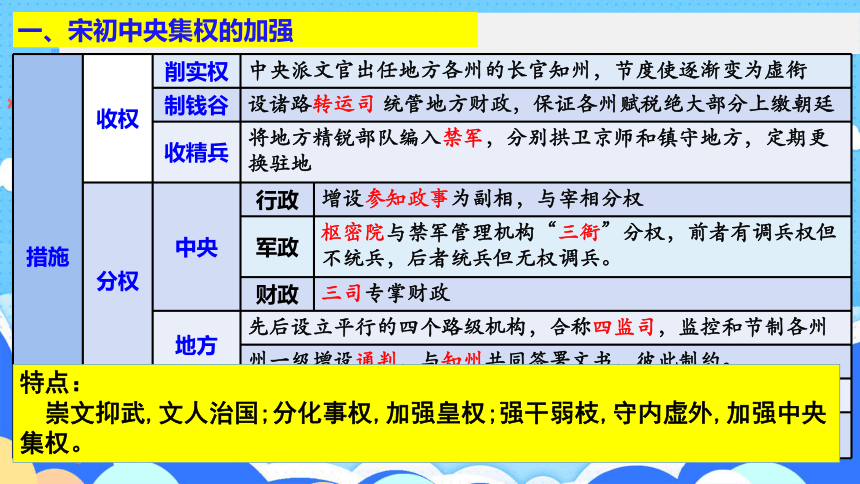

措施 收权 削实权 中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔 制钱谷 设诸路转运司 统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷 收精兵 将地方精锐部队编入禁军,分别拱卫京师和镇守地方,定期更换驻地 分权 中央 行政 增设参知政事为副相,与宰相分权

军政 枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

财政 三司专掌财政

地方 先后设立平行的四个路级机构,合称四监司,监控和节制各州 州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。 崇文 大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位 抑武 罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官

一、宋初中央集权的加强

特点:

崇文抑武,文人治国;分化事权,加强皇权;强干弱枝,守内虚外,加强中央集权。

积贫积弱

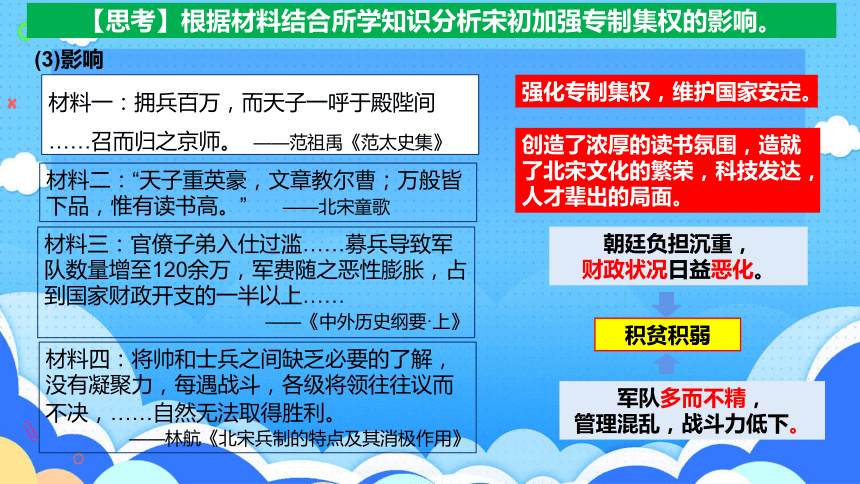

(3)影响

【思考】根据材料结合所学知识分析宋初加强专制集权的影响。

强化专制集权,维护国家安定。

朝廷负担沉重,

财政状况日益恶化。

创造了浓厚的读书氛围,造就了北宋文化的繁荣,科技发达,人才辈出的局面。

材料一:拥兵百万,而天子一呼于殿陛间

……召而归之京师。 ——范祖禹《范太史集》

材料二:“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高。” ——北宋童歌

材料三:官僚子弟入仕过滥……募兵导致军队数量增至120余万,军费随之恶性膨胀,占到国家财政开支的一半以上……

——《中外历史纲要·上》

材料四:将帅和士兵之间缺乏必要的了解,没有凝聚力,每遇战斗,各级将领往往议而不决,……自然无法取得胜利。

——林航《北宋兵制的特点及其消极作用》

军队多而不精,

管理混乱,战斗力低下。

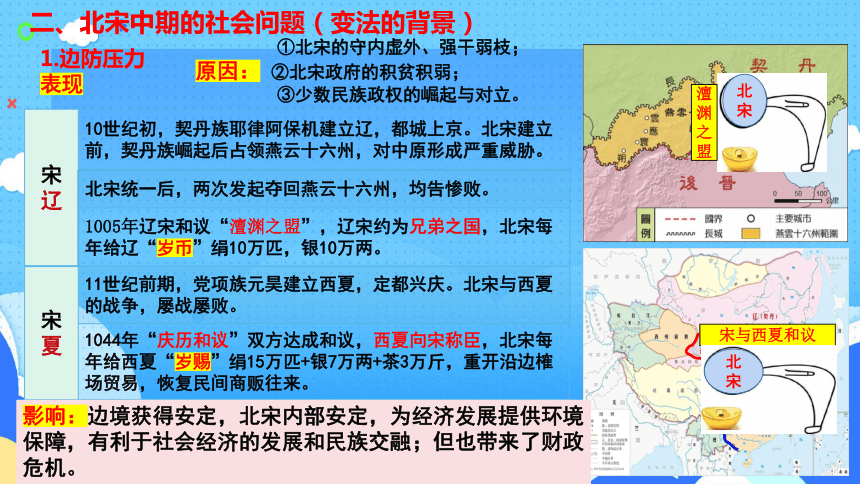

1.边防压力

表现

宋辽 10世纪初,契丹族耶律阿保机建立辽,都城上京。北宋建立前,契丹族崛起后占领燕云十六州,对中原形成严重威胁。

北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州,均告惨败。

1005年辽宋和议“澶渊之盟”,辽宋约为兄弟之国,北宋每年给辽“岁币”绢10万匹,银10万两。

宋夏 11世纪前期,党项族元昊建立西夏,定都兴庆。北宋与西夏的战争,屡战屡败。

1044年“庆历和议”双方达成和议,西夏向宋称臣,北宋每年给西夏“岁赐”绢15万匹+银7万两+茶3万斤,重开沿边榷场贸易,恢复民间商贩往来。

影响:边境获得安定,北宋内部安定,为经济发展提供环境保障,有利于社会经济的发展和民族交融;但也带来了财政危机。

二、北宋中期的社会问题(变法的背景)

北宋

宋与西夏和议

北宋

澶渊之盟

①北宋的守内虚外、强干弱枝;

原因: ②北宋政府的积贫积弱;

③少数民族政权的崛起与对立。

增设官员分化事权多人共职

冗官

扩充中央禁军

实行募兵制

冗兵

养官

养兵

冗费

岁币开支

皇室用度

积贫(内)

积弱(外)

养官

养兵

岁币(辽)

岁赐(西夏)

岁贡(金)

财政困难

重文轻武

地方贫弱

流民当兵

兵将分离

战斗力弱

军事羸弱

①原因

②表现

③结果

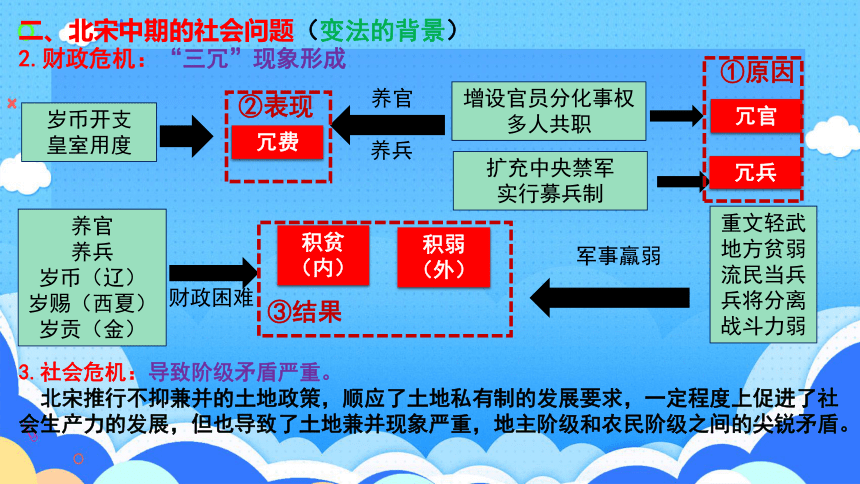

二、北宋中期的社会问题(变法的背景)

2.财政危机:“三冗”现象形成

3.社会危机:导致阶级矛盾严重。

北宋推行不抑兼并的土地政策,顺应了土地私有制的发展要求,一定程度上促进了社会生产力的发展,但也导致了土地兼并现象严重,地主阶级和农民阶级之间的尖锐矛盾。

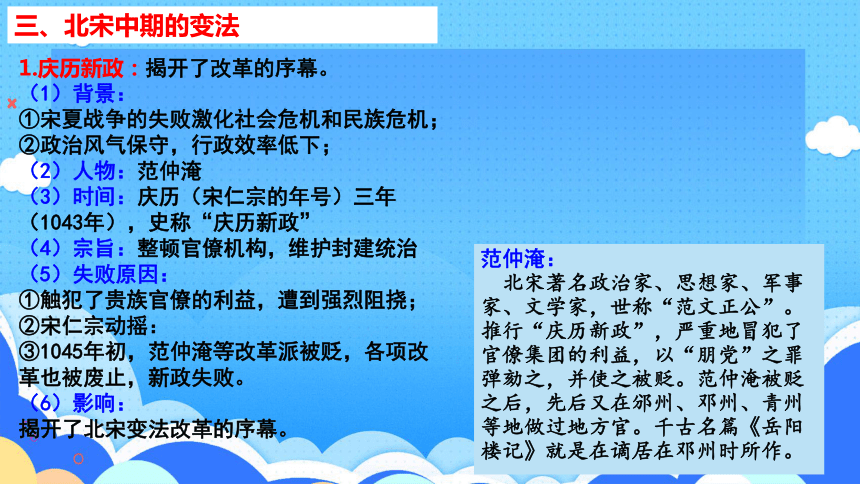

三、北宋中期的变法

1.庆历新政:揭开了改革的序幕。

(1)背景:

①宋夏战争的失败激化社会危机和民族危机;

②政治风气保守,行政效率低下;

(2)人物:范仲淹

(3)时间:庆历(宋仁宗的年号)三年(1043年),史称“庆历新政”

(4)宗旨:整顿官僚机构,维护封建统治

(5)失败原因:

①触犯了贵族官僚的利益,遭到强烈阻挠;

②宋仁宗动摇:

③1045年初,范仲淹等改革派被贬,各项改革也被废止,新政失败。

(6)影响:

揭开了北宋变法改革的序幕。

范仲淹:

北宋著名政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。推行“庆历新政”,严重地冒犯了官僚集团的利益,以“朋党”之罪弹劾之,并使之被贬。范仲淹被贬之后,先后又在邠州、邓州、青州等地做过地方官。千古名篇《岳阳楼记》就是在谪居在邓州时所作。

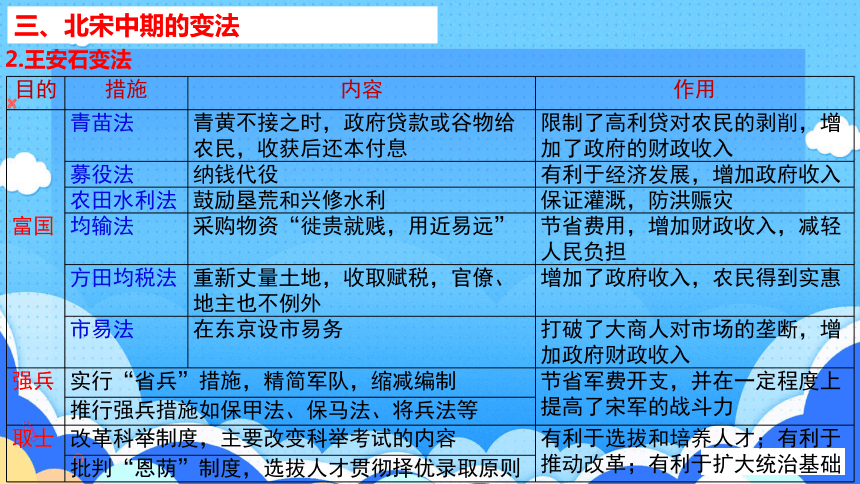

2.王安石变法

目的 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加财政收入,减轻人民负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加政府财政收入

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 取士 改革科举制度,主要改变科举考试的内容 有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取原则 三、北宋中期的变法

(5)性质:

在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整。

(6)基本原则:

国家加强对诸多领域的管理和控制。

(7)评价:

积极:

①增加了政府的财政收入,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

局限性:

①强兵的效果并不明显,与西夏开战,又以失败告终。

②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,引起激烈争议。

③统治集团内部发分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

2.王安石变法:

三、北宋中期的变法

问题探究:

根据材料结合所学,分析王安石变法失败的原因

原因:

(1)执行不善,加重人民负担;

(2)触犯大地主、大官僚和大商人利益,遭到激烈反对;

(3)宋神宗后期动摇及其去世,使变法失去支持;

(4)执行过程中用人不当,推行新法操之过急;

根本原因:变法是一场封建地主阶级领导改革,没有触及社会的根本问题。

北宋积弱与变法图强

王安石变法

新旧

党争

澶渊

之盟

靖康

之变

澶渊之盟后,北宋虽获得暂时和平,但“岁币”加重财政负担,加剧了积弱局面。

新旧党争始于北宋神宗时期王安石变法,变法旨在去除国家积弊,却引发朝中守旧大臣如司马光、欧阳修及苏轼等人的反对。

靖康之变暴露了北宋积弱的严重后果,如重文轻武导致的军事孱弱,在变法图强上未能彻底扭转局势。

王安石变法图强,意在富国强兵,却遭守旧派阻挠。

1、南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰

《中国古代史》(下册)

四、南宋的偏安

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府(河南商丘)称帝,后定都临安(浙江杭州),史称南宋。赵构即为宋高宗。

2.宋金之间的“战”与“和”

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

四、南宋的偏安

2.宋金之间的“战”与“和”

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

◎金、南宋、西夏对峙图(1142年)

从北宋至南宋,地理形势上发生怎样的变化?

统治区域缩小,南宋以南方为主

都城迁移,从东京(今开封)到临安(今杭州)

公元1274年,忽必烈帅大军攻打南宋,到1279年,宋军大败。南宋灭亡,元朝统一了整个中国。

四、南宋的偏安

南宋偏安与军事防御

岳飞抗金事迹

岳飞抗金事迹显著,他在南宋偏安局势下,率领岳家军多次击败金军,如郾城大捷,与苏轼同期的两宋风云变幻中,岳飞以其精忠报国的精神,成为抗击外侮、保卫家园的典范

绍兴和议得失

绍兴和议是南宋与金订立的和约,此和约得失显著,从军事防御看,南宋虽构建防御体系,但仍需向金纳贡,失去大片土地,苏轼虽未直接参与和议,但他生活的两宋时期,此和约影响了文坛氛围。

江淮防御体系

江淮防御体系在南宋时期尤为重要,南宋依托江淮地区,以长江、淮河为轴心构建防线,如广陵、钟离等战略支点,形成淮河南岸军事集群,拱卫都城,对抗金军和蒙古,苏轼虽文人,但其生活时代与两宋防御紧密相连。

960年

1127年

1141年

两场改革:

庆历新政

王安石变法

宋辽和议——澶渊之盟

三次和议:

王安石变法

绍兴和议

靖康之变

偏安江南

宋夏和议——庆历和议

宋金和议——绍兴和议

两大危机:

军事危机

财政危机

北宋建国

1069年

南宋建立

军阀割据

积贫积弱

专制集权

富国强兵

南宋灭亡

1279年

本课小结

诗词中常描绘社会百态,如苏轼笔下既有田园风光,也有民生疾苦,如《江城子·密州出猎》展现壮志豪情,与历史交汇,映射出两宋风云变幻中的社会现实。

诗词的社会百态

题跋作为文学作品的一部分,常蕴含政治隐喻,如苏轼为画作题跋,借古讽今,暗指朝政弊端,体现文学与历史的交汇,其作品中流露的情感,也映射了两宋时期的政治风云。

题跋里的政治隐喻

苏轼的书画作品展现了鲜明的时代精神,他以笔墨描绘山水,抒发内心情感,既体现了宋代尚意的艺术追求,也反映了他身处两宋风云变幻中的坚韧与豁达,与文学作品一样,成为历史的见证。

书画中的时代精神

文学与历史交汇点

基础任务

1.两宋积贫积弱的原因

2.撰写《从苏轼生平看两宋集权政策》短文。

拓展任务

3.为苏轼设计一条“避免靖康之变”的虚拟人生轨迹(需结合史实)。

分层作业设计

敬 请 指 导 !

第9课 两宋的政治和军事

辽宋夏金元:统一多民族封建国家继续发展时期;中国由民族政权并立到国家统一;封建经济进一步发展和古代中华文化的成熟和辉煌时期。

第9课 两宋的政治和军事

课标要求:

1.通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、军事等方面的新变化(纲要上)

2.了解宋元时期官员选拔方式的更迭过程,知道宋元的官员考核和监察制度(选必1)

措施 收权 削实权 中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔 制钱谷 设诸路转运司 统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷 收精兵 将地方精锐部队编入禁军,分别拱卫京师和镇守地方,定期更换驻地 分权 中央 行政 增设参知政事为副相,与宰相分权

军政 枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

财政 三司专掌财政

地方 先后设立平行的四个路级机构,合称四监司,监控和节制各州 州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。 崇文 大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位 抑武 罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官

一、宋初中央集权的加强

特点:

崇文抑武,文人治国;分化事权,加强皇权;强干弱枝,守内虚外,加强中央集权。

积贫积弱

(3)影响

【思考】根据材料结合所学知识分析宋初加强专制集权的影响。

强化专制集权,维护国家安定。

朝廷负担沉重,

财政状况日益恶化。

创造了浓厚的读书氛围,造就了北宋文化的繁荣,科技发达,人才辈出的局面。

材料一:拥兵百万,而天子一呼于殿陛间

……召而归之京师。 ——范祖禹《范太史集》

材料二:“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高。” ——北宋童歌

材料三:官僚子弟入仕过滥……募兵导致军队数量增至120余万,军费随之恶性膨胀,占到国家财政开支的一半以上……

——《中外历史纲要·上》

材料四:将帅和士兵之间缺乏必要的了解,没有凝聚力,每遇战斗,各级将领往往议而不决,……自然无法取得胜利。

——林航《北宋兵制的特点及其消极作用》

军队多而不精,

管理混乱,战斗力低下。

1.边防压力

表现

宋辽 10世纪初,契丹族耶律阿保机建立辽,都城上京。北宋建立前,契丹族崛起后占领燕云十六州,对中原形成严重威胁。

北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州,均告惨败。

1005年辽宋和议“澶渊之盟”,辽宋约为兄弟之国,北宋每年给辽“岁币”绢10万匹,银10万两。

宋夏 11世纪前期,党项族元昊建立西夏,定都兴庆。北宋与西夏的战争,屡战屡败。

1044年“庆历和议”双方达成和议,西夏向宋称臣,北宋每年给西夏“岁赐”绢15万匹+银7万两+茶3万斤,重开沿边榷场贸易,恢复民间商贩往来。

影响:边境获得安定,北宋内部安定,为经济发展提供环境保障,有利于社会经济的发展和民族交融;但也带来了财政危机。

二、北宋中期的社会问题(变法的背景)

北宋

宋与西夏和议

北宋

澶渊之盟

①北宋的守内虚外、强干弱枝;

原因: ②北宋政府的积贫积弱;

③少数民族政权的崛起与对立。

增设官员分化事权多人共职

冗官

扩充中央禁军

实行募兵制

冗兵

养官

养兵

冗费

岁币开支

皇室用度

积贫(内)

积弱(外)

养官

养兵

岁币(辽)

岁赐(西夏)

岁贡(金)

财政困难

重文轻武

地方贫弱

流民当兵

兵将分离

战斗力弱

军事羸弱

①原因

②表现

③结果

二、北宋中期的社会问题(变法的背景)

2.财政危机:“三冗”现象形成

3.社会危机:导致阶级矛盾严重。

北宋推行不抑兼并的土地政策,顺应了土地私有制的发展要求,一定程度上促进了社会生产力的发展,但也导致了土地兼并现象严重,地主阶级和农民阶级之间的尖锐矛盾。

三、北宋中期的变法

1.庆历新政:揭开了改革的序幕。

(1)背景:

①宋夏战争的失败激化社会危机和民族危机;

②政治风气保守,行政效率低下;

(2)人物:范仲淹

(3)时间:庆历(宋仁宗的年号)三年(1043年),史称“庆历新政”

(4)宗旨:整顿官僚机构,维护封建统治

(5)失败原因:

①触犯了贵族官僚的利益,遭到强烈阻挠;

②宋仁宗动摇:

③1045年初,范仲淹等改革派被贬,各项改革也被废止,新政失败。

(6)影响:

揭开了北宋变法改革的序幕。

范仲淹:

北宋著名政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。推行“庆历新政”,严重地冒犯了官僚集团的利益,以“朋党”之罪弹劾之,并使之被贬。范仲淹被贬之后,先后又在邠州、邓州、青州等地做过地方官。千古名篇《岳阳楼记》就是在谪居在邓州时所作。

2.王安石变法

目的 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加财政收入,减轻人民负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加政府财政收入

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 取士 改革科举制度,主要改变科举考试的内容 有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取原则 三、北宋中期的变法

(5)性质:

在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整。

(6)基本原则:

国家加强对诸多领域的管理和控制。

(7)评价:

积极:

①增加了政府的财政收入,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

局限性:

①强兵的效果并不明显,与西夏开战,又以失败告终。

②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,引起激烈争议。

③统治集团内部发分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

2.王安石变法:

三、北宋中期的变法

问题探究:

根据材料结合所学,分析王安石变法失败的原因

原因:

(1)执行不善,加重人民负担;

(2)触犯大地主、大官僚和大商人利益,遭到激烈反对;

(3)宋神宗后期动摇及其去世,使变法失去支持;

(4)执行过程中用人不当,推行新法操之过急;

根本原因:变法是一场封建地主阶级领导改革,没有触及社会的根本问题。

北宋积弱与变法图强

王安石变法

新旧

党争

澶渊

之盟

靖康

之变

澶渊之盟后,北宋虽获得暂时和平,但“岁币”加重财政负担,加剧了积弱局面。

新旧党争始于北宋神宗时期王安石变法,变法旨在去除国家积弊,却引发朝中守旧大臣如司马光、欧阳修及苏轼等人的反对。

靖康之变暴露了北宋积弱的严重后果,如重文轻武导致的军事孱弱,在变法图强上未能彻底扭转局势。

王安石变法图强,意在富国强兵,却遭守旧派阻挠。

1、南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰

《中国古代史》(下册)

四、南宋的偏安

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府(河南商丘)称帝,后定都临安(浙江杭州),史称南宋。赵构即为宋高宗。

2.宋金之间的“战”与“和”

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

四、南宋的偏安

2.宋金之间的“战”与“和”

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

◎金、南宋、西夏对峙图(1142年)

从北宋至南宋,地理形势上发生怎样的变化?

统治区域缩小,南宋以南方为主

都城迁移,从东京(今开封)到临安(今杭州)

公元1274年,忽必烈帅大军攻打南宋,到1279年,宋军大败。南宋灭亡,元朝统一了整个中国。

四、南宋的偏安

南宋偏安与军事防御

岳飞抗金事迹

岳飞抗金事迹显著,他在南宋偏安局势下,率领岳家军多次击败金军,如郾城大捷,与苏轼同期的两宋风云变幻中,岳飞以其精忠报国的精神,成为抗击外侮、保卫家园的典范

绍兴和议得失

绍兴和议是南宋与金订立的和约,此和约得失显著,从军事防御看,南宋虽构建防御体系,但仍需向金纳贡,失去大片土地,苏轼虽未直接参与和议,但他生活的两宋时期,此和约影响了文坛氛围。

江淮防御体系

江淮防御体系在南宋时期尤为重要,南宋依托江淮地区,以长江、淮河为轴心构建防线,如广陵、钟离等战略支点,形成淮河南岸军事集群,拱卫都城,对抗金军和蒙古,苏轼虽文人,但其生活时代与两宋防御紧密相连。

960年

1127年

1141年

两场改革:

庆历新政

王安石变法

宋辽和议——澶渊之盟

三次和议:

王安石变法

绍兴和议

靖康之变

偏安江南

宋夏和议——庆历和议

宋金和议——绍兴和议

两大危机:

军事危机

财政危机

北宋建国

1069年

南宋建立

军阀割据

积贫积弱

专制集权

富国强兵

南宋灭亡

1279年

本课小结

诗词中常描绘社会百态,如苏轼笔下既有田园风光,也有民生疾苦,如《江城子·密州出猎》展现壮志豪情,与历史交汇,映射出两宋风云变幻中的社会现实。

诗词的社会百态

题跋作为文学作品的一部分,常蕴含政治隐喻,如苏轼为画作题跋,借古讽今,暗指朝政弊端,体现文学与历史的交汇,其作品中流露的情感,也映射了两宋时期的政治风云。

题跋里的政治隐喻

苏轼的书画作品展现了鲜明的时代精神,他以笔墨描绘山水,抒发内心情感,既体现了宋代尚意的艺术追求,也反映了他身处两宋风云变幻中的坚韧与豁达,与文学作品一样,成为历史的见证。

书画中的时代精神

文学与历史交汇点

基础任务

1.两宋积贫积弱的原因

2.撰写《从苏轼生平看两宋集权政策》短文。

拓展任务

3.为苏轼设计一条“避免靖康之变”的虚拟人生轨迹(需结合史实)。

分层作业设计

敬 请 指 导 !

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进