内蒙古自治区赤峰市松山区2025届九年级下学期中考一模语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 内蒙古自治区赤峰市松山区2025届九年级下学期中考一模语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 297.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-25 22:21:08 | ||

图片预览

文档简介

2025年内蒙古赤峰市松山区中考一模语文试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、基础知识综合

1.小语摘录了下面一段文字,阅读并按要求回答问题。

大运河源远流长,yùn育了历史文化名城扬州。清晨,河面波光粼粼,“壮丽东南第一州”的美丽画卷渐次展开,轮船穿梭不停,见证着这座城市______(日新月异 周而复始)的改变。夜晚,城市的霓虹灯倒映其上,游船画舫推开平静的水波,人们感受着千年运河近在身边的气息。忙禄了一天的人们漫步于里运河畔,谈笑风生,为运河增添了无尽活力。

(1)请在田字格内用楷书或行楷抄写下面词语。

(2)给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。

①yùn育 ②粼粼

(3)找出并改正文段中的一个错别字。

改为

(4)请从括号里选择合适的词语填在横线上。

见证着这座城市 (日新月异 周而复始)的改变。

二、综合性学习

2.某校举行“中学生文明礼仪”主题教育活动。下面是活动中的一些问题,请你参与解决。

(1)3月10日,校学生会研究决定在3月14日(星期五)下午4:00举行“文明礼仪伴我行”演讲比赛,比赛地点设在学校礼堂,要求全体学生参加,请你代学生会拟写一则通知。

(2)围绕“学生上课要不要给老师鞠躬、向老师问好”的问题,九年级某班举行了一场辩论会。下面是反方一辩的发言,请你作为正方辩手,写一段辩词进行反驳。

我认为没这个必要。让全体学生给老师鞠躬,表现出师生双方人格上的不平等。喊“老师好”也显得多余,我们能真正在内心尊重老师就行了,何必在乎形式呢?

你的辩词:

(3)一位同学撰写了一则有关主题教育活动的报道。下面是报道的部分内容,请你读后完成小题。

过去,有些毕业生在离校前为表达对母校的情感,喜欢在教室的墙壁、课桌上签名留言,学校公共财物受到了不同程度的损坏。[A]自从学校开展中学生文明礼仪教育活动后,使同学们告别了这一陋习。临近毕业,[B]九(2)班同学发动了“校服签名纪念”活动,以表达对母校的深厚感情。同学和老师们欣然在大家的校服上题字、签名,留下美好祝愿。刘义同学说:“毕业了,我们的校服就要脱下了,但脱不下的是同学的真挚友谊,忘不掉的是老师的深厚恩情。同学和老师们的祝福写在校服上,必将成为我们珍贵的记忆。”

①画线句[A]有语病,可修改为 。(不得改变原意)

②画线句[B]中,“ ”一词使用不当,可以改成“ ”。

三、名句名篇默写

3.学校组织古诗文朗诵会,小语和小文被选为主持人,请你帮他们将开场词中的古诗文补充完整。

小语:历史的长河,川流不息。在这片肥沃而灵秀的土地上,古诗文的光华熠熠生辉。

小文:“乱花渐欲迷人眼,① ”《钱塘湖春行》,这是欣欣向荣的中国。“岸芷汀兰,② ”,《岳阳楼记》春天的中国花草相映,生机盎然。用爱守护“芳草鲜美,③ ”《桃花源记》的人间奇景。

小语:边疆的酷寒,在诗人眼中化作了春的浪漫,“④ ,⑤ ”(《白雪歌送武判官归京》);破碎的山河,也无法阻挡文天祥以死明志的呐喊:“⑥人生自古谁无死? 。”(《过零丁洋》)

小文:中华诗文,光辉照亮未来前行的路,我们无惧风雨,阔步向前!

四、文言文阅读

“文人风骨犹存”诗文品鉴活动。

◎材料一

清平乐

张炎①

兰曰国香,为哲人出,不以色香自炫,乃得天之清者也。楚子②不作,兰今安在?得见所南翁枝上数笔,斯可矣。赋此以纪情事云。

孤花一叶,比似前时别。烟水茫茫无处说,冷却西湖残月。贞芳只合深山,红尘了不相关。留得许多清影,幽香不到人间。

注释:①张炎,南宋词人,从小生活在都城临安,宋亡后家道中落,晚年漂泊落拓。②楚子,即屈原,战国时期楚国人。流放陵阳九年,在陵阳兰溪开辟兰草园。《离骚》中多有写兰花,开启了文人雅士咏兰颂兰的先河。

◎材料二

所南字忆翁,初名某,宋亡乃改名思肖,即思赵。画兰不画土,人询之,则曰:“地为番人夺去,汝不知耶?”疾时属其友唐东屿曰:“思肖死矣,烦公书一位牌曰:‘大宋不忠不孝郑思肖。’”语讫而绝。

贵要者求其兰,尤靳不与。庸人孺子颇契其意者,则反与之。

邑宰求之不得知其有田因胁以赋役取。先生怒曰:“头可断,兰不可画!”

(选自《宋遗民录》有删改)

4.根据材料二语境,解释以下加点字。

①疾时属其友唐东屿曰 ②语讫而绝 ③尤靳不与

5.古诗词中描摹景物有含蓄凝练之美,常运用各种方法来表现景物特征。请你任选其一,结合材料一内容,分析其表达效果。

方法一:限定副词显形象。 “贞芳只合深山” 方法二:形容词中藏深意。 “冷却西湖残月”

6.材料二中画横线部分需要断句,从下列A—D中选出正确的两处。

邑宰求之A不得B知其有田C因胁D以赋役取

7.材料一中“孤花一叶,比似前时别”句,能否从材料二中得到印证?请结合材料二的相关内容,谈谈你的理解。

8.请分析材料一词人借兰花表达什么情感?

9.结合以上材料,探究兰的文化内涵。

五、现代文阅读

一颗星星的种子

曹隆鑫

①北边传来种星星的消息。现在这个世界种什么的都有。我望望头顶跑来跑去的白云乌云。原以为能靠种云改变自己,没想到种云泛滥成灾后,一朵上好的云已卖不出什么好价钱。很多人在后悔种云,可云毕竟是种下去了,种与被种者的关系虽没那么容易撇开,照料、打理的责任却未与关系绑定,这导致云的生长长期处于自生自灭的状态,云的质量越来越差。

②我牵来一朵自己辛辛苦苦种的云。我种的这朵云成色很好,云的四周散发着金色的光芒,这样的云即使放到现在都会让人竖大拇指夸耀。可毕竟云的市场已没落,它的价值早已跌破人心,夸耀等于羞辱。

③我骑着我的云,开始了北上。我得抢在大多数人之前种星星。人生短暂,能自由选择种什么的时间不多。这次种星星,不奢求有多么多么的成功,如果能让那个人刮目相看,我就心满意足,也算是实现了我的终极目标,此生无憾了。

④北边很大,我的老家在北边。很多年没有回去过了,本来我骑的这朵云也可以称作衣锦还乡,可云的没落让我以前的努力全白费了,即使过家门,我也只能绕道而行。

⑤越往种星星的方位走,越能闻到家的气息。我不相信是我的哥哥姐姐弟弟妹妹们种的星星,他们没有理由种得这么好。

⑥我有两个姐姐一个哥哥两个弟弟一个妹妹,而我是最不受宠的那个。

⑦我从骑行的云上下来,找一棵柳树拴了,徒步往前走。我仰望着天上的星星,真是太美了,我一颗一颗地数着,好像我前生就是一颗星星,一股亲和力从那些星星上源源不断地输送到我的心里。

⑧听说,还没有谁从这边买走过一颗星星做种子。看着天上的星星,“买不到”这种担心反而越来越弱,就好像这些星星能任由我采摘,而且,看星星们的样子,好像也挺乐意跟我走。

⑨我得找星星的主人好好聊一聊。

⑩这个地方真熟悉啊,我低下头,一草一木分明就是那年我离开时的一草一木。

那边的木屋,很旧很旧了,像上了年纪的老人。看到的第一眼,我的内心就颤抖起来。我就是从那幢木屋里走出来的啊!

我想立即离开此地,可是,我的腿根本迈不开一步。

“哥哥——”“弟弟——”一阵热乎乎的喊声响起来,“你终于回来了啊!”

这些星星都是哥哥姐姐弟弟妹妹们种的,他们从不卖。种好一颗星星,他们就把星星挂在老家的天空。后来老家的天空星星越来越多,走过路过的有商业头脑的人,他们敏锐地察觉到星星的大市场即将来临,很多人愿意花高价买一颗星星的种子回去,只是从没有人能如愿。

我没有看到母亲。这也是我进家门前的心愿,不想看到母亲,可是,现在只看到哥哥姐姐弟弟妹妹,没有看到母亲,反而让我难安。我轻轻地问:“母亲呢?”

我那年是因为生母亲的气远离家乡的,生了好粗好长的气。这会儿我呼出一口气,想看看生的气究竟有多粗多长,可是我根本看不到。

大哥掏出一颗星星递给我:“弟弟,这是母亲收获的第一颗星星,她很希望这颗星星能成为你种星星的种子,你不会嫌弃它又小又弱又脆又暗吧?”

我捧着母亲留给我的星星,星星闪烁着的光芒里,缓缓走出了我的母亲。母亲看着我,轻轻地说:“孩子,你终于回家了!”

母亲的声音刚落,天上挂着的星星全亮了起来。

(选自《小说月刊》2024年第6期)

★情节·情感★

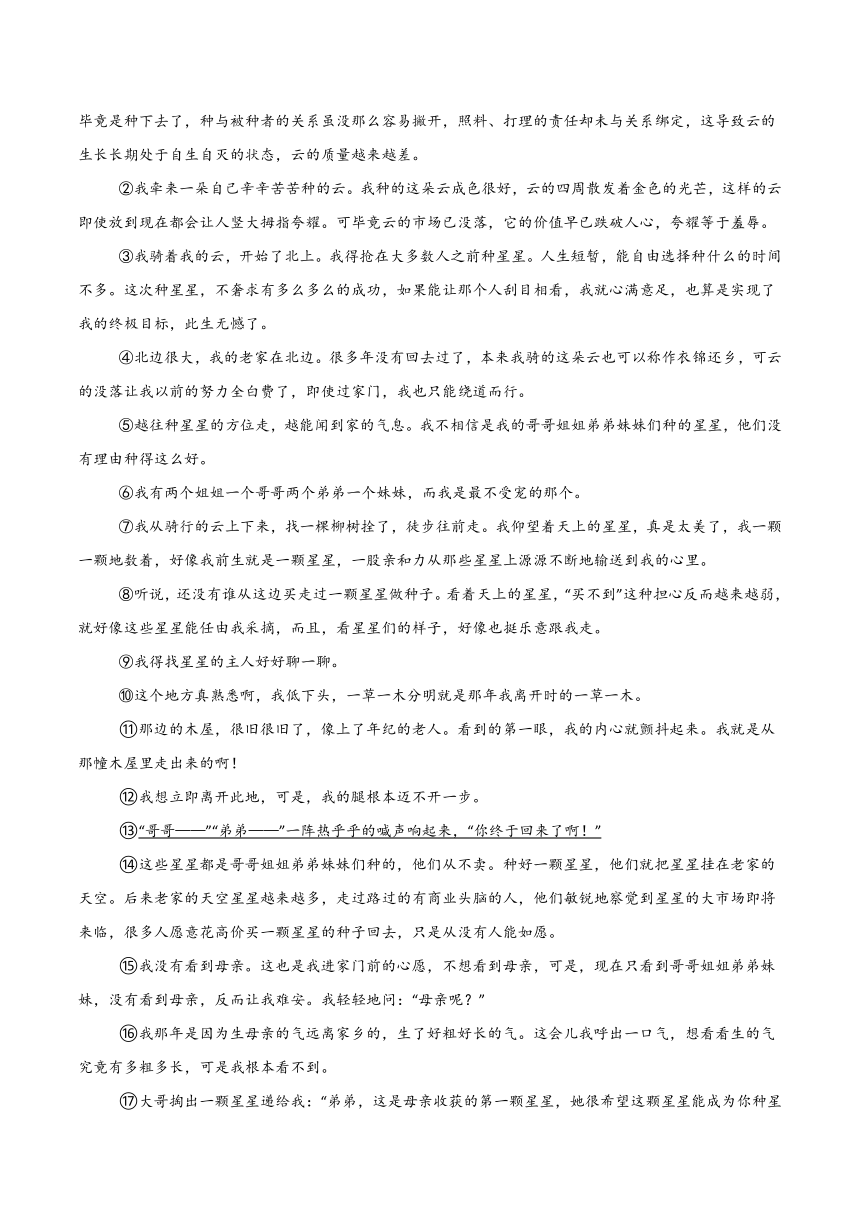

10.梳理藏匿情感的情节。请完成脉络梳理图。

① ② ③ ④

★语言·细节★

11.品读语言中的细节。联系上下文,揣摩画线句,回答括号中的问题。

(1)“哥哥——”“弟弟——”一阵热乎乎的喊声响起来,“你终于回来了啊!”

(破折号和感叹号有何表达效果?)

(2)母亲看着我,轻轻地说:“孩子,你终于回家了!”

(品味加点副词,分析母亲的心理)

★矛盾·意味★

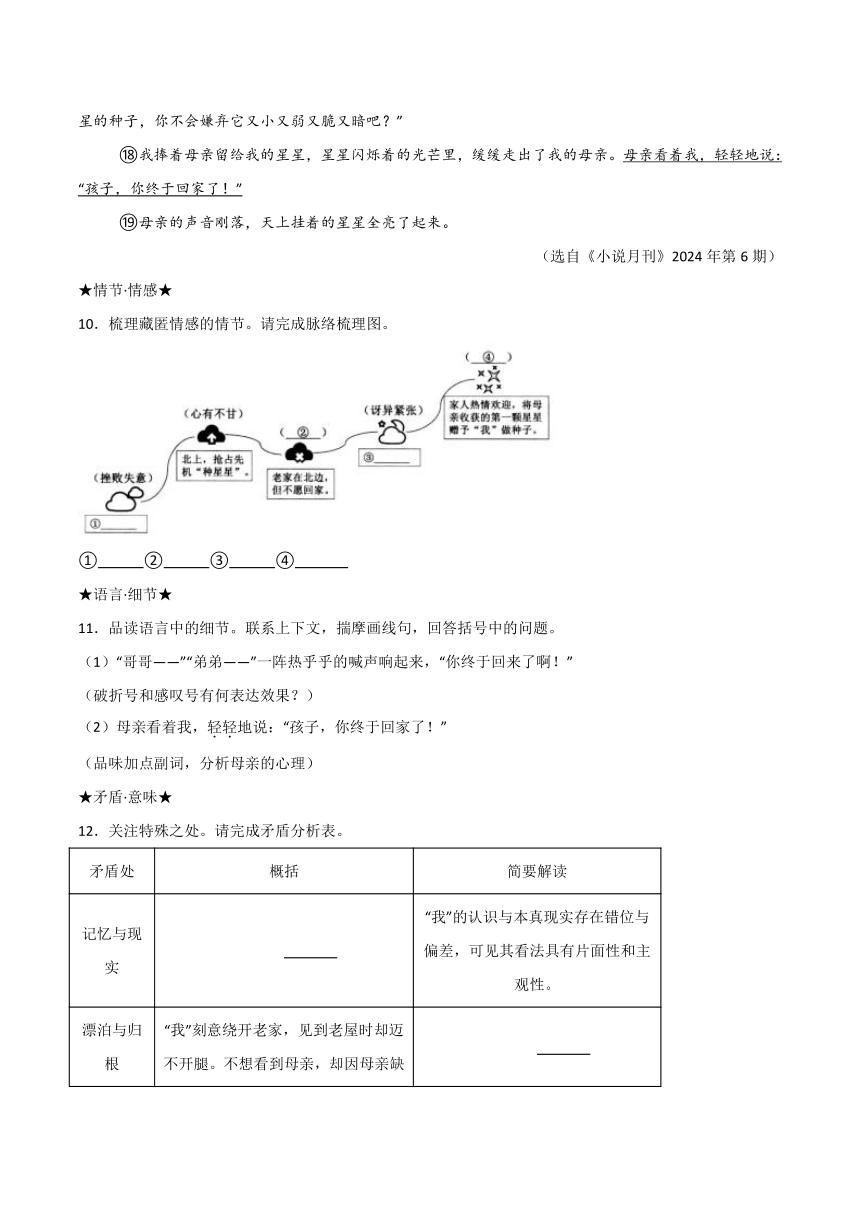

12.关注特殊之处。请完成矛盾分析表。

矛盾处 概括 简要解读

记忆与现实 “我”的认识与本真现实存在错位与偏差,可见其看法具有片面性和主观性。

漂泊与归根 “我”刻意绕开老家,见到老屋时却迈不开腿。不想看到母亲,却因母亲缺席而难安。

抽象与实感 “我”生气离家,归乡试图呼气丈量形态,却根本看不到。 埋怨之气本就是无形空气,随着时间流逝,不过变成心中执念罢了。

“又小又弱又脆又暗”的种子在“我”手心发出光芒,还能看到母亲的幻影。 真正的和解不在大小的丈量,而在心灵的照彻。

综上,我发现:这些矛盾之处的作用效果是 。

★想象·真实★

13.关注基于真实的想象。“种星星”为本篇小说提供了丰富的想象空间,也赋予了基于现实生活的探讨价值。请你结合文章,参考小贴士,解读“种星星”的深意。

【小贴士】

教材中有言:“小说中人物的喜怒哀乐、悲欢离合,常常能折射出世态人情和时代风貌。”解读隐喻意就需要揣摩人物,投射时代,探索自我。

实用类文本阅读,完成下面小题。

你的学习小组开展《诗经》研究性学习,以下是搜集到的部分材料,请你根据材料,完成学习任务。

【材料一】

《诗经》是我国最早的诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的诗歌共305篇,先秦时称为“诗”,或取其整数称“诗三百”。西汉时被尊为儒家经典,始称“诗经”。

相传周代设有采诗之官,他们深入民间收集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品整理后交给负责音乐的官员谱曲,演唱给周天子听,作为施政的参考。这些没有记录姓名的民间作者的作品,占据《诗经》的多数部分。周代贵族文人的作品构成了诗经的另一部分。例如据《尚书》记载,《豳bīn风·鸱鸮chī xiāo》就是周公旦所作。

《诗经》分风、雅、颂三部分。《风》是各地的民歌,是《诗经》中的精华部分,有对爱情、劳动等美好事物的吟唱,也有怀故土、思征人及反压迫、反欺凌的怨叹与愤怒。《雅》分《大雅》《小雅》,多为贵族祭祀、宴会之诗歌,用以娱嘉宾、祈丰年、颂祖德等。《大雅》的作者是贵族文人,但对现实政治有所不满,除了宴会、祭祀乐歌而外,也写出了一些反映人民愿望的讽刺诗。《小雅》中也有部分民歌。《颂》则为宗庙祭祀之诗歌。

“风、雅、颂”和“赋、比、兴”被合称为《诗经》“六义”。唐代经学家孔颖达认为:“风、雅、颂者,《诗》篇之异体;赋、比、兴者,《诗》文之异辞耳……用彼三事,成此三事,是故同称为‘义’。”可见,风、雅、颂是诗的内容题材;赋、比、兴是诗的艺术手法。

除此之外,《诗经》还善于运用意象、常用重章叠唱等,这些艺术特色对后世诗歌影响很大。重章叠唱也称“重章叠句”,即在不同诗节的同一位置,相同或相近的语句重复出现。这既取决于《诗经》配乐歌唱的性质,也取决于民歌体的表达特点。反复咏唱,给人以“百转千回”“绕梁三日”的感受,同时还可以有实质的意义表达功能:展现发展过程、时间推进、情感变化等。

(根据郭预衡《中国古代文学史》整理)

【材料二】

流行歌曲并不是从邓丽君开始的,中国好歌曲的选秀也不是CCTV才有的。早在3000年前的周朝,民间就有传唱度很高的热歌,这些热歌就汇编成了《诗经》。

《诗经》由风、雅、颂三部分组成:风是流行歌曲;雅是艺术歌曲;而颂是主旋律。

创作手法上,《诗经》讲究个“赋、比、兴”。“赋”就是有话直说,把思想感情及其有关的事物平铺直叙地表达出来;“比”就是打比方,像我们今天说的比喻啦、象征啦、甚至诗里暗含着某种意思之类,都属于“比”; “兴”就是先说点别的再说重点,描绘一下景象、天气之类的,有时候还能和诗歌扯上关系,有时候一点关系都没有,纯粹是为了顺口。

举个例子,民谣歌手赵雷的作品《阿刁》,开头的一段歌词就很能说明“赋、比、兴”的手法:

第一句:阿习,住在西藏的某个地方——这是“赋”。

第二句:秃鹫一样,栖息在山顶上——这是“比”。

第三、四句:阿习,大昭寺门前铺满阳光。打一壶甜茶,我们聊着过往——这是“兴”。

(节选自网文《再没人能把<诗经>讲得这么明白了》)

【材料三】

无论目前对“意象”的解释是怎样纷纭,有两点是基本的:一是必须呈现为具体的“象”(即“物”),纯粹说理和直接抒情均不构成意象;二是这种“象”须涵有人的主观情意,纯客观的物象或图象亦不能称为意象。《诗经》中的景物描写,与表情达意紧密相联,是主观情意与客观物象的结合,显然无法否认它们是诗歌中的意象。

《诗经》中的意象,在表现主题、抒发情感方面起着重要作用。首先是为抒情提供具体的环境。《唐风·绸缪》中“绸缪束薪,三星在天。今夕何夕,见此良人 ”月亮皎洁,疏星斜挂,在这样美妙迷人的特定环境中,一对爱人邂逅相遇,其乐也融融……

《诗经》中的意象还常常为抒情渲染某种相应的气氛。《邶风·谷风》“习习谷风,以阴以雨”渲染的是一种阴晦沉郁的气氛,与弃妇沉痛的倾诉正相适应;《郑风·野有蔓草》中“野有蔓草,零落溥兮”的清新明朗的氛围,也较好地衬托出了抒情主人公遇见爱人时的欢快心情。

第三,通过意象的变换暗示时间、空间的变化。《召南·摽有梅》以梅子落地暗示时间的进展,比喻姑娘美好的青春正在逐渐消逝;《小雅·采薇》中、“薇亦作止”、“薇亦柔止”、“薇亦刚止”则借植物生长表明季节的推移,暗示戍边战士已历久不归。

(摘自郭建勋《<诗经>中的意象浅说》)

14.小组同学根据三则材料作出了以下判断,其中不正确的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,“诗经”是西汉起才有的名称。

B.《诗经》是诗,也是歌,当时是可以配着乐曲演唱的。

C.《诗经》“六义”最初是由唐代经学家孔颖达提出并加以阐释的。

D.《诗经》中的景物描写因与表情达意相关而成为意象。

15.你受邀为初一同学做“走近《诗经》”微讲座,请根据材料完善下面的讲座提纲。

16.小组将在班级做学习成果汇报,在阐述“风、雅、颂”时,需要引用资料以增强说服力。材料一和材料二都有涉及“风、雅、颂”的内容,你认为引用哪则材料的相关内容好一些?为什么?

17.请根据你对三则材料的探究所得,对《蒹葭》一诗的艺术特色做简要鉴赏。

六、名著阅读

班级开展“名著阅读”读书交流活动,阅读下文,回答问题。

自此,A的病,一日重似一日,再不回头。诸亲六眷都来问候。五个侄子穿梭的过来陪郎中弄药。到中秋以后,医家都不下药了。把管庄的家人都从乡里叫了上来,病重得一连三天不能说话,晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。A喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁得溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在眼前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。……赵氏分开众人,走上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我能知道你的意思……”众人看A时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

18.这个片段选自清代作家吴敬梓的《儒林外史》,文中A是① ,他的“心事”是② ,选段揭示了他吝啬的本性。

19.鲁迅说:“一个作者,用了精炼的,或者简直有些夸张的笔墨——但自然也必须是艺术地——写出或一群人的或一面的真实来,这被写的一群人,就称这作品为‘讽刺’。”请结合选段,简要分析作者的讽刺艺术。

七、作文

20.阅读下面材料,完成写作任务。

“我命由我不由天。是魔是仙,我自己说了算!”——电影《哪吒》

哪吒在电影中面对命运的不公和外界的偏见,依然选择逆风前行,最终实现了自我救赎。逆,只是哪吒的一程劫;立,才是天命的新乾坤。

面对“逆”与“立”,你有着怎样的联想与感受?请结合对这两个词语的理解,写一篇文章,或讲述故事,或发表看法。不少于600字;不得出现含考生个人真实信息的地名、校名、人名等。

21.阅读下面材料,按要求作文。

科研者屡败屡战最终擦亮燎原之火,少年历经心灵流浪最终点亮了星星,仁人志士之高风亮节于磨难中彰显……一切蝶变都经历着一段不为人知的艰苦与蛰伏,最终绽放生命的异彩。

上述材料是否引发了你的思考?请写一篇文章,可讲述经历,可抒发真情,可发表议论,可想象创作。

写作要求:①角度自定,题目自拟;②除诗歌外,文体自选;③不少于600字;④不得出现含考生个人真实信息的地名、校名、人名等。

《2025年内蒙古赤峰市松山区中考一模语文试题》参考答案

1.(1)壮丽东南波光粼粼

(2) 孕 lín

(3) 禄 碌

(4)日新月异

2.(1)示例:

通知

兹定于3月14日(星期五)下午4:00在学校礼堂举行“文明礼仪伴我行”演讲比赛,请全校同学准时参加。

校学生会

2025年3月10日

(2)示例:反方同学的看法我不能认同。①鞠躬问好是人际交往中的文明礼仪,现代中学生应该有这样的修养。②老师辛勤培育我们成长,我们鞠躬致敬、问一声“老师好”是应该的。再说,老师也给我们还礼,没有什么师生不平等。③人们之间的情感,也应当以恰当的方式表达,仅仅放在内心是不够的。

(3) 自从学校开展中学生文明礼仪教育活动后,同学们告别了这一陋习。(或:学校开展中学生文明礼仪教育活动,使同学们告别了这一陋习) 发动 发起(或:举行)

3. 浅草才能没马蹄 郁郁青青 落英缤纷 忽如一夜春风来 千树万树梨花开 留取丹心照汗青

4.(1)通“嘱”,嘱托 (2)完 (3)给 5.示例一:“只”,写出兰花生长的环境只在深山幽谷中,“红尘了不相关”,与世俗格格不入,也不愿在尘世驻足。从对其生长环境的限定,来表现兰花遗世独立,不随波逐流的气质。

示例二:“冷”,这里有清冷的意思,可比“西湖残月”,写出兰花所在处冷清的氛围;也指兰花内心的感受之“冷”,与前句“无处说”呼应,可见兰花在清冷的环境中内心的孤独寂寞。“冷”,亦可指兰花气质之孤高,在清冷中独自绽放。 6.示例B C 7.示例:可以印证。材料二中说郑思肖“画兰不画土”,他画的是无土之兰,与其他的兰花不同。正如郑思肖自己所说:“地为番人夺去”,意为故土已失,进而表达失去故土的悲痛。材料二中说他不把所画的兰花送给权贵者,甚至被威胁也坚决不画,而将画作送给那些能“契其意”的人。可见这“孤花一叶”的兰花,与别的兰不同在于更显孤傲之气。 8.示例:这首词是题咏郑思肖所画的兰花。词人赞美兰花清真的品格,因为看到了郑思肖画的数笔墨兰,有感于画家的思想品格,写作这首词,歌颂了郑思肖在宋亡后不愿随波逐流、坚贞不屈、义不仕元的民族气节和爱国情操,既表达了自己怀恋故国的深意,也间接表现了和郑思肖一样具有坚贞的品质。 9.示例:兰花生长在深山中,与尘世格格不入,自有清新脱俗、清高坚贞之韵。它是高洁坚贞的象征,古代文人雅士们将自己的人格理想寄托在兰花身上。无论命运多舛,却依旧保持着文人的风骨,如空谷幽兰般,坚守本心,不改初衷,坚贞不屈。它还寓意着典雅,它的形态气质展示出高雅的艺术品味,文人雅士将它谱入曲中,入诗入画,它是中国传统文化中典雅之美的体现。

10. 种云“泛滥成灾”,市场没落,努力白费。 情怯逃避(矛盾逃避) 发现一片很美的星空,越走近越感觉熟悉如故乡。 释然和解(感动温暖) 11.(1)示例:破折号起到拉长声音的效果,展现出家人激动急切,而且称呼不同,展现全家上下都热闹的团圆氛围。“!”展现其呼喊时的惊喜,用形容温度的词语“热乎乎”描述声音,突出家人的热情具有感化效果,为后文的误会消解做了铺垫。

(2)示例:此时母亲已离世,无论是通过星星幻化现身还是寄存曾经的记忆,都是母亲期待已久的重逢,“轻轻”似叹息又似释然,与孩子曾经有矛盾,长久未见,有一种克制的爱。“轻轻”语气轻柔恳切,也充满着对孩子久盼重回,重逢之时的惊喜与欣慰。 12. 示例1:“我”认为自己是“最不受宠”,但是一家人都很关心和想念“我”,母亲却将“第一颗收获的星星”留给“我”。

示例2:“我”认为家里人没理由种好星星,但是这些美丽的星星都是他们种的,而且他们并未售卖收益。 示例:抗拒乡土牵绊,但是潜意识中却渴望家庭的温暖归属,想念着家人。 作用效果:①深化人物立体性,还原人物思想复杂性与真实性;②增强叙事张力,推动情节转折;③制造反差和冲突,提供思辨空间,丰富主题。 13.示例(1):因为“我”觉得种云不赚钱了,所以改种星星想让别人看得起自己。“种星星”就是像种庄稼一样,寓意着收获。

示例(2):母亲给“我”留下了星星的种子,星星就代表了母爱。

示例(3):“我”负气离家是因为和母亲闹矛盾,最后通过母亲留下的星种看到了母亲的不舍和思念,也认识到自己对家的眷恋。种星星象征对亲情的渴望,星星代表家人之间无法割断的爱。

示例(4):一方面,星星不卖只挂天上,与“种云”的功利性形成对比,也代表着对事务本真价值的守护;另一方面,母亲通过星种传递未说出口的爱,与“我”化解了矛盾,代表着亲情与温暖。种星星象征着爱的力量,其光芒闪烁能抵御挫败和离别。二者共同揭示:家庭的温暖和真情不需要世俗意义的成功来链接。

示例(5):首先星星是非商品化的,与“种云”市场泛滥形成对比,隐喻着商品化市场下社会盲目追求利益与金钱,家人辛勤“种星星”却不售卖的特立独行,是一种对抗流变的坚守。而且星种中走出母亲幻影,串联起母子二人的思念,在时空中愈合化解了曾经的矛盾,“种星星”也象征着爱的力量,其光芒闪烁能抵御挫败和离别。最后当所有星星亮起,漂泊如云的“我”也将接过接力棒,继续让星星遍及他乡,代表着传承与觉醒。种星星既是种下真善美、温暖爱和希望,其种子的属性,也说明:希望与爱都需要浇灌和培育,家庭是我们永远的羁绊和依靠,精神的栖息地与归属,在家庭关系中要互相理解与尊重。而我们也不要在价值追寻中陷入世俗功利的漩涡,保持镇定,拥有智慧,勤奋耕耘,终将会得到黑夜里熠熠发光的满天星。

14.C 15.①底层人民和贵族文人 ②内容题材 ③祭祀、宴会乐歌,反映人民愿望的讽刺诗,民歌 ④艺术手法 ⑤重章叠唱(重章叠句)手法 16.材料一。材料一选自学术著作,它的表述内容相对详细,语言准确、严密,具有权威性,所以能够增强说服力。而材料二来源于网文,属于“戏说”性质,内容简短,语言幽默诙谐但不严谨,不具备权威性,因此不能增强说服力。(从材料来源/权威性、材料的内容/语言严谨性两个方面对两则材料进行比较,明确引用的目的是“增强说服力”即可。 17.示例:①诗歌开头写蒹葭,既可看作以“赋”的手法描绘景物,也可看作以“兴”的手法情触于物而发为歌咏,也以“蒹葭苍苍”来起韵,表现出优美清新的民歌特色;②全诗三章,采用了重章叠唱手法,蒹葭的姿态、追寻的艰辛、思念的绵长、可望而不可即的渺茫……在反复咏唱中,读者深受感染;③诗歌善于通过意象表情达意。蒹葭飘零,白露短暂,霜清冷……它们共同为诗歌营造了一个凄清哀婉的抒情环境。白露由“为霜”到“未晞”“未已”,表现了时间的变化,构成了一个完整的时空序列。

18. 严监生 两茎灯草 19.示例:作者通过夸张的手法,描绘了严监生临死前因灯盏里点了两茎灯草而迟迟不肯断气的场景,生动地提示了他吝啬的本性。这种夸张的描写让人感到既可笑又可悲,从而产生了强烈的讽刺效果。同时,作者通过对严监生家人和奶妈的描写,侧面烘托出他的性格特点,使讽刺效果更加深刻。

20.例文:

逆中求立,铸就辉煌

“我命由我不由天。是魔是仙,我自己说了算!”电影《哪吒》中这句震撼人心的话语,生动地展现了哪吒对命运的抗争。在生活的舞台上,“逆”与“立”是永恒的主题,它们相互交织,演绎出无数精彩的人生篇章。

“逆”,是人生道路上的绊脚石,是扑面而来的狂风骤雨。它可能是学习上的瓶颈,无论怎么努力,成绩都难以提升;可能是生活中的挫折,亲人的离去、朋友的背叛,让我们陷入痛苦的深渊;也可能是社会环境的压力,外界的质疑和否定,试图将我们的梦想扼杀在摇篮里。然而,“逆”并非绝境,它是成长的催化剂,是走向“立”的阶梯。

“立”,是在逆境中不屈不挠后的崛起,是破茧成蝶的蜕变。司马迁遭受宫刑,这是人生巨大的“逆”,但他忍辱负重,发愤著书,完成了史学巨著《史记》,在历史的长河中立下不朽功勋;贝多芬双耳失聪,音乐之路布满荆棘,可他扼住命运的咽喉,创作出震撼人心的《命运交响曲》,在音乐殿堂中傲然挺立。他们在逆境中坚守,在磨难中奋进,用行动诠释了“立”的真谛。

对于国家和民族而言,“逆”与“立”的意义更为重大。近代中国,列强侵略,山河破碎,这是民族的至暗时刻,是巨大的“逆”。但无数仁人志士前赴后继,从辛亥革命到抗日战争,经过艰苦卓绝的斗争,终于赢得民族独立,让中华民族重新屹立于世界东方。在逆境中,中华民族凝聚起强大的力量,实现了从沉沦到崛起的伟大跨越。

“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”在生活的风雨中,我们要像哪吒一样,勇敢地面对逆境,以坚定的信念和顽强的毅力,在逆中求立。因为只有经历逆境的洗礼,我们才能更加坚强,才能铸就属于自己的辉煌,让生命在“逆”与“立”的碰撞中绽放出最耀眼的光芒。

21.例文:

蝶变之路

那是一个寒冷的冬日,我站在学校的操场上,手中紧握着那张成绩单,心中充满了失落与迷茫。那是我第一次在考试中跌出前十名,曾经的自信仿佛在一瞬间被击得粉碎。我抬头望着灰蒙蒙的天空,心中只有一个念头:我是否还能重新站起来?

那段时间,我仿佛陷入了无尽的黑暗。每当夜深人静时,我总会在书桌前发呆,脑海中不断回放着那些错题和低分的画面。我试图用更多的努力来弥补,但每次的成绩依然不尽如人意。我开始怀疑自己,甚至想过放弃。

然而,就在我几乎要崩溃的时候,一本书中的一句话让我重新燃起了希望:“失败并不可怕,可怕的是你不再相信自己。”从那天起,我决定改变自己。我不再一味地追求分数,而是开始认真分析每一道错题,寻找自己的薄弱环节。

我每天早起半小时,背诵英语单词;晚上熬夜到深夜,钻研数学难题。虽然身体疲惫,但我的内心却逐渐变得坚定。我知道,这条路并不容易,但只有经历过黑暗,才能迎来光明。时间一天天过去,我的努力终于开始有了回报。在一次模拟考试中,我的成绩有了明显的提升,虽然还没有回到从前的位置,但我知道,自己正在一步步接近目标。更重要的是,我学会了如何在失败中总结经验,如何在挫折中保持信心。

终于,在那个阳光明媚的春天,我迎来了属于自己的蝶变时刻。期末考试中,我不仅重回前十名,还取得了历史最好成绩。当我站在领奖台上时,心中充满了感慨。曾经的失败与迷茫,如今都化作了前进的动力。我明白,正是那段不为人知的艰苦与蛰伏,才让我最终绽放出生命的异彩。

回首这段经历,我深深地体会到,人生的每一次蝶变,都离不开坚持与努力。正如科研者屡败屡战最终擦亮燎原之火,少年历经心灵流浪最终点亮了星星,我们每个人都在经历着自己的蜕变。或许这个过程充满了艰辛,但只要我们相信自己,勇敢面对,终会迎来属于自己的辉煌时刻。

如今,我依然在学习的道路上不断前行。虽然未来的路依旧充满挑战,但我已不再畏惧。因为我知道,每一次的失败,都是为下一次的成功积蓄力量。而我,将在这条蝶变之路上,继续坚定地走下去。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、基础知识综合

1.小语摘录了下面一段文字,阅读并按要求回答问题。

大运河源远流长,yùn育了历史文化名城扬州。清晨,河面波光粼粼,“壮丽东南第一州”的美丽画卷渐次展开,轮船穿梭不停,见证着这座城市______(日新月异 周而复始)的改变。夜晚,城市的霓虹灯倒映其上,游船画舫推开平静的水波,人们感受着千年运河近在身边的气息。忙禄了一天的人们漫步于里运河畔,谈笑风生,为运河增添了无尽活力。

(1)请在田字格内用楷书或行楷抄写下面词语。

(2)给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。

①yùn育 ②粼粼

(3)找出并改正文段中的一个错别字。

改为

(4)请从括号里选择合适的词语填在横线上。

见证着这座城市 (日新月异 周而复始)的改变。

二、综合性学习

2.某校举行“中学生文明礼仪”主题教育活动。下面是活动中的一些问题,请你参与解决。

(1)3月10日,校学生会研究决定在3月14日(星期五)下午4:00举行“文明礼仪伴我行”演讲比赛,比赛地点设在学校礼堂,要求全体学生参加,请你代学生会拟写一则通知。

(2)围绕“学生上课要不要给老师鞠躬、向老师问好”的问题,九年级某班举行了一场辩论会。下面是反方一辩的发言,请你作为正方辩手,写一段辩词进行反驳。

我认为没这个必要。让全体学生给老师鞠躬,表现出师生双方人格上的不平等。喊“老师好”也显得多余,我们能真正在内心尊重老师就行了,何必在乎形式呢?

你的辩词:

(3)一位同学撰写了一则有关主题教育活动的报道。下面是报道的部分内容,请你读后完成小题。

过去,有些毕业生在离校前为表达对母校的情感,喜欢在教室的墙壁、课桌上签名留言,学校公共财物受到了不同程度的损坏。[A]自从学校开展中学生文明礼仪教育活动后,使同学们告别了这一陋习。临近毕业,[B]九(2)班同学发动了“校服签名纪念”活动,以表达对母校的深厚感情。同学和老师们欣然在大家的校服上题字、签名,留下美好祝愿。刘义同学说:“毕业了,我们的校服就要脱下了,但脱不下的是同学的真挚友谊,忘不掉的是老师的深厚恩情。同学和老师们的祝福写在校服上,必将成为我们珍贵的记忆。”

①画线句[A]有语病,可修改为 。(不得改变原意)

②画线句[B]中,“ ”一词使用不当,可以改成“ ”。

三、名句名篇默写

3.学校组织古诗文朗诵会,小语和小文被选为主持人,请你帮他们将开场词中的古诗文补充完整。

小语:历史的长河,川流不息。在这片肥沃而灵秀的土地上,古诗文的光华熠熠生辉。

小文:“乱花渐欲迷人眼,① ”《钱塘湖春行》,这是欣欣向荣的中国。“岸芷汀兰,② ”,《岳阳楼记》春天的中国花草相映,生机盎然。用爱守护“芳草鲜美,③ ”《桃花源记》的人间奇景。

小语:边疆的酷寒,在诗人眼中化作了春的浪漫,“④ ,⑤ ”(《白雪歌送武判官归京》);破碎的山河,也无法阻挡文天祥以死明志的呐喊:“⑥人生自古谁无死? 。”(《过零丁洋》)

小文:中华诗文,光辉照亮未来前行的路,我们无惧风雨,阔步向前!

四、文言文阅读

“文人风骨犹存”诗文品鉴活动。

◎材料一

清平乐

张炎①

兰曰国香,为哲人出,不以色香自炫,乃得天之清者也。楚子②不作,兰今安在?得见所南翁枝上数笔,斯可矣。赋此以纪情事云。

孤花一叶,比似前时别。烟水茫茫无处说,冷却西湖残月。贞芳只合深山,红尘了不相关。留得许多清影,幽香不到人间。

注释:①张炎,南宋词人,从小生活在都城临安,宋亡后家道中落,晚年漂泊落拓。②楚子,即屈原,战国时期楚国人。流放陵阳九年,在陵阳兰溪开辟兰草园。《离骚》中多有写兰花,开启了文人雅士咏兰颂兰的先河。

◎材料二

所南字忆翁,初名某,宋亡乃改名思肖,即思赵。画兰不画土,人询之,则曰:“地为番人夺去,汝不知耶?”疾时属其友唐东屿曰:“思肖死矣,烦公书一位牌曰:‘大宋不忠不孝郑思肖。’”语讫而绝。

贵要者求其兰,尤靳不与。庸人孺子颇契其意者,则反与之。

邑宰求之不得知其有田因胁以赋役取。先生怒曰:“头可断,兰不可画!”

(选自《宋遗民录》有删改)

4.根据材料二语境,解释以下加点字。

①疾时属其友唐东屿曰 ②语讫而绝 ③尤靳不与

5.古诗词中描摹景物有含蓄凝练之美,常运用各种方法来表现景物特征。请你任选其一,结合材料一内容,分析其表达效果。

方法一:限定副词显形象。 “贞芳只合深山” 方法二:形容词中藏深意。 “冷却西湖残月”

6.材料二中画横线部分需要断句,从下列A—D中选出正确的两处。

邑宰求之A不得B知其有田C因胁D以赋役取

7.材料一中“孤花一叶,比似前时别”句,能否从材料二中得到印证?请结合材料二的相关内容,谈谈你的理解。

8.请分析材料一词人借兰花表达什么情感?

9.结合以上材料,探究兰的文化内涵。

五、现代文阅读

一颗星星的种子

曹隆鑫

①北边传来种星星的消息。现在这个世界种什么的都有。我望望头顶跑来跑去的白云乌云。原以为能靠种云改变自己,没想到种云泛滥成灾后,一朵上好的云已卖不出什么好价钱。很多人在后悔种云,可云毕竟是种下去了,种与被种者的关系虽没那么容易撇开,照料、打理的责任却未与关系绑定,这导致云的生长长期处于自生自灭的状态,云的质量越来越差。

②我牵来一朵自己辛辛苦苦种的云。我种的这朵云成色很好,云的四周散发着金色的光芒,这样的云即使放到现在都会让人竖大拇指夸耀。可毕竟云的市场已没落,它的价值早已跌破人心,夸耀等于羞辱。

③我骑着我的云,开始了北上。我得抢在大多数人之前种星星。人生短暂,能自由选择种什么的时间不多。这次种星星,不奢求有多么多么的成功,如果能让那个人刮目相看,我就心满意足,也算是实现了我的终极目标,此生无憾了。

④北边很大,我的老家在北边。很多年没有回去过了,本来我骑的这朵云也可以称作衣锦还乡,可云的没落让我以前的努力全白费了,即使过家门,我也只能绕道而行。

⑤越往种星星的方位走,越能闻到家的气息。我不相信是我的哥哥姐姐弟弟妹妹们种的星星,他们没有理由种得这么好。

⑥我有两个姐姐一个哥哥两个弟弟一个妹妹,而我是最不受宠的那个。

⑦我从骑行的云上下来,找一棵柳树拴了,徒步往前走。我仰望着天上的星星,真是太美了,我一颗一颗地数着,好像我前生就是一颗星星,一股亲和力从那些星星上源源不断地输送到我的心里。

⑧听说,还没有谁从这边买走过一颗星星做种子。看着天上的星星,“买不到”这种担心反而越来越弱,就好像这些星星能任由我采摘,而且,看星星们的样子,好像也挺乐意跟我走。

⑨我得找星星的主人好好聊一聊。

⑩这个地方真熟悉啊,我低下头,一草一木分明就是那年我离开时的一草一木。

那边的木屋,很旧很旧了,像上了年纪的老人。看到的第一眼,我的内心就颤抖起来。我就是从那幢木屋里走出来的啊!

我想立即离开此地,可是,我的腿根本迈不开一步。

“哥哥——”“弟弟——”一阵热乎乎的喊声响起来,“你终于回来了啊!”

这些星星都是哥哥姐姐弟弟妹妹们种的,他们从不卖。种好一颗星星,他们就把星星挂在老家的天空。后来老家的天空星星越来越多,走过路过的有商业头脑的人,他们敏锐地察觉到星星的大市场即将来临,很多人愿意花高价买一颗星星的种子回去,只是从没有人能如愿。

我没有看到母亲。这也是我进家门前的心愿,不想看到母亲,可是,现在只看到哥哥姐姐弟弟妹妹,没有看到母亲,反而让我难安。我轻轻地问:“母亲呢?”

我那年是因为生母亲的气远离家乡的,生了好粗好长的气。这会儿我呼出一口气,想看看生的气究竟有多粗多长,可是我根本看不到。

大哥掏出一颗星星递给我:“弟弟,这是母亲收获的第一颗星星,她很希望这颗星星能成为你种星星的种子,你不会嫌弃它又小又弱又脆又暗吧?”

我捧着母亲留给我的星星,星星闪烁着的光芒里,缓缓走出了我的母亲。母亲看着我,轻轻地说:“孩子,你终于回家了!”

母亲的声音刚落,天上挂着的星星全亮了起来。

(选自《小说月刊》2024年第6期)

★情节·情感★

10.梳理藏匿情感的情节。请完成脉络梳理图。

① ② ③ ④

★语言·细节★

11.品读语言中的细节。联系上下文,揣摩画线句,回答括号中的问题。

(1)“哥哥——”“弟弟——”一阵热乎乎的喊声响起来,“你终于回来了啊!”

(破折号和感叹号有何表达效果?)

(2)母亲看着我,轻轻地说:“孩子,你终于回家了!”

(品味加点副词,分析母亲的心理)

★矛盾·意味★

12.关注特殊之处。请完成矛盾分析表。

矛盾处 概括 简要解读

记忆与现实 “我”的认识与本真现实存在错位与偏差,可见其看法具有片面性和主观性。

漂泊与归根 “我”刻意绕开老家,见到老屋时却迈不开腿。不想看到母亲,却因母亲缺席而难安。

抽象与实感 “我”生气离家,归乡试图呼气丈量形态,却根本看不到。 埋怨之气本就是无形空气,随着时间流逝,不过变成心中执念罢了。

“又小又弱又脆又暗”的种子在“我”手心发出光芒,还能看到母亲的幻影。 真正的和解不在大小的丈量,而在心灵的照彻。

综上,我发现:这些矛盾之处的作用效果是 。

★想象·真实★

13.关注基于真实的想象。“种星星”为本篇小说提供了丰富的想象空间,也赋予了基于现实生活的探讨价值。请你结合文章,参考小贴士,解读“种星星”的深意。

【小贴士】

教材中有言:“小说中人物的喜怒哀乐、悲欢离合,常常能折射出世态人情和时代风貌。”解读隐喻意就需要揣摩人物,投射时代,探索自我。

实用类文本阅读,完成下面小题。

你的学习小组开展《诗经》研究性学习,以下是搜集到的部分材料,请你根据材料,完成学习任务。

【材料一】

《诗经》是我国最早的诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的诗歌共305篇,先秦时称为“诗”,或取其整数称“诗三百”。西汉时被尊为儒家经典,始称“诗经”。

相传周代设有采诗之官,他们深入民间收集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品整理后交给负责音乐的官员谱曲,演唱给周天子听,作为施政的参考。这些没有记录姓名的民间作者的作品,占据《诗经》的多数部分。周代贵族文人的作品构成了诗经的另一部分。例如据《尚书》记载,《豳bīn风·鸱鸮chī xiāo》就是周公旦所作。

《诗经》分风、雅、颂三部分。《风》是各地的民歌,是《诗经》中的精华部分,有对爱情、劳动等美好事物的吟唱,也有怀故土、思征人及反压迫、反欺凌的怨叹与愤怒。《雅》分《大雅》《小雅》,多为贵族祭祀、宴会之诗歌,用以娱嘉宾、祈丰年、颂祖德等。《大雅》的作者是贵族文人,但对现实政治有所不满,除了宴会、祭祀乐歌而外,也写出了一些反映人民愿望的讽刺诗。《小雅》中也有部分民歌。《颂》则为宗庙祭祀之诗歌。

“风、雅、颂”和“赋、比、兴”被合称为《诗经》“六义”。唐代经学家孔颖达认为:“风、雅、颂者,《诗》篇之异体;赋、比、兴者,《诗》文之异辞耳……用彼三事,成此三事,是故同称为‘义’。”可见,风、雅、颂是诗的内容题材;赋、比、兴是诗的艺术手法。

除此之外,《诗经》还善于运用意象、常用重章叠唱等,这些艺术特色对后世诗歌影响很大。重章叠唱也称“重章叠句”,即在不同诗节的同一位置,相同或相近的语句重复出现。这既取决于《诗经》配乐歌唱的性质,也取决于民歌体的表达特点。反复咏唱,给人以“百转千回”“绕梁三日”的感受,同时还可以有实质的意义表达功能:展现发展过程、时间推进、情感变化等。

(根据郭预衡《中国古代文学史》整理)

【材料二】

流行歌曲并不是从邓丽君开始的,中国好歌曲的选秀也不是CCTV才有的。早在3000年前的周朝,民间就有传唱度很高的热歌,这些热歌就汇编成了《诗经》。

《诗经》由风、雅、颂三部分组成:风是流行歌曲;雅是艺术歌曲;而颂是主旋律。

创作手法上,《诗经》讲究个“赋、比、兴”。“赋”就是有话直说,把思想感情及其有关的事物平铺直叙地表达出来;“比”就是打比方,像我们今天说的比喻啦、象征啦、甚至诗里暗含着某种意思之类,都属于“比”; “兴”就是先说点别的再说重点,描绘一下景象、天气之类的,有时候还能和诗歌扯上关系,有时候一点关系都没有,纯粹是为了顺口。

举个例子,民谣歌手赵雷的作品《阿刁》,开头的一段歌词就很能说明“赋、比、兴”的手法:

第一句:阿习,住在西藏的某个地方——这是“赋”。

第二句:秃鹫一样,栖息在山顶上——这是“比”。

第三、四句:阿习,大昭寺门前铺满阳光。打一壶甜茶,我们聊着过往——这是“兴”。

(节选自网文《再没人能把<诗经>讲得这么明白了》)

【材料三】

无论目前对“意象”的解释是怎样纷纭,有两点是基本的:一是必须呈现为具体的“象”(即“物”),纯粹说理和直接抒情均不构成意象;二是这种“象”须涵有人的主观情意,纯客观的物象或图象亦不能称为意象。《诗经》中的景物描写,与表情达意紧密相联,是主观情意与客观物象的结合,显然无法否认它们是诗歌中的意象。

《诗经》中的意象,在表现主题、抒发情感方面起着重要作用。首先是为抒情提供具体的环境。《唐风·绸缪》中“绸缪束薪,三星在天。今夕何夕,见此良人 ”月亮皎洁,疏星斜挂,在这样美妙迷人的特定环境中,一对爱人邂逅相遇,其乐也融融……

《诗经》中的意象还常常为抒情渲染某种相应的气氛。《邶风·谷风》“习习谷风,以阴以雨”渲染的是一种阴晦沉郁的气氛,与弃妇沉痛的倾诉正相适应;《郑风·野有蔓草》中“野有蔓草,零落溥兮”的清新明朗的氛围,也较好地衬托出了抒情主人公遇见爱人时的欢快心情。

第三,通过意象的变换暗示时间、空间的变化。《召南·摽有梅》以梅子落地暗示时间的进展,比喻姑娘美好的青春正在逐渐消逝;《小雅·采薇》中、“薇亦作止”、“薇亦柔止”、“薇亦刚止”则借植物生长表明季节的推移,暗示戍边战士已历久不归。

(摘自郭建勋《<诗经>中的意象浅说》)

14.小组同学根据三则材料作出了以下判断,其中不正确的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,“诗经”是西汉起才有的名称。

B.《诗经》是诗,也是歌,当时是可以配着乐曲演唱的。

C.《诗经》“六义”最初是由唐代经学家孔颖达提出并加以阐释的。

D.《诗经》中的景物描写因与表情达意相关而成为意象。

15.你受邀为初一同学做“走近《诗经》”微讲座,请根据材料完善下面的讲座提纲。

16.小组将在班级做学习成果汇报,在阐述“风、雅、颂”时,需要引用资料以增强说服力。材料一和材料二都有涉及“风、雅、颂”的内容,你认为引用哪则材料的相关内容好一些?为什么?

17.请根据你对三则材料的探究所得,对《蒹葭》一诗的艺术特色做简要鉴赏。

六、名著阅读

班级开展“名著阅读”读书交流活动,阅读下文,回答问题。

自此,A的病,一日重似一日,再不回头。诸亲六眷都来问候。五个侄子穿梭的过来陪郎中弄药。到中秋以后,医家都不下药了。把管庄的家人都从乡里叫了上来,病重得一连三天不能说话,晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。A喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁得溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在眼前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。……赵氏分开众人,走上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我能知道你的意思……”众人看A时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

18.这个片段选自清代作家吴敬梓的《儒林外史》,文中A是① ,他的“心事”是② ,选段揭示了他吝啬的本性。

19.鲁迅说:“一个作者,用了精炼的,或者简直有些夸张的笔墨——但自然也必须是艺术地——写出或一群人的或一面的真实来,这被写的一群人,就称这作品为‘讽刺’。”请结合选段,简要分析作者的讽刺艺术。

七、作文

20.阅读下面材料,完成写作任务。

“我命由我不由天。是魔是仙,我自己说了算!”——电影《哪吒》

哪吒在电影中面对命运的不公和外界的偏见,依然选择逆风前行,最终实现了自我救赎。逆,只是哪吒的一程劫;立,才是天命的新乾坤。

面对“逆”与“立”,你有着怎样的联想与感受?请结合对这两个词语的理解,写一篇文章,或讲述故事,或发表看法。不少于600字;不得出现含考生个人真实信息的地名、校名、人名等。

21.阅读下面材料,按要求作文。

科研者屡败屡战最终擦亮燎原之火,少年历经心灵流浪最终点亮了星星,仁人志士之高风亮节于磨难中彰显……一切蝶变都经历着一段不为人知的艰苦与蛰伏,最终绽放生命的异彩。

上述材料是否引发了你的思考?请写一篇文章,可讲述经历,可抒发真情,可发表议论,可想象创作。

写作要求:①角度自定,题目自拟;②除诗歌外,文体自选;③不少于600字;④不得出现含考生个人真实信息的地名、校名、人名等。

《2025年内蒙古赤峰市松山区中考一模语文试题》参考答案

1.(1)壮丽东南波光粼粼

(2) 孕 lín

(3) 禄 碌

(4)日新月异

2.(1)示例:

通知

兹定于3月14日(星期五)下午4:00在学校礼堂举行“文明礼仪伴我行”演讲比赛,请全校同学准时参加。

校学生会

2025年3月10日

(2)示例:反方同学的看法我不能认同。①鞠躬问好是人际交往中的文明礼仪,现代中学生应该有这样的修养。②老师辛勤培育我们成长,我们鞠躬致敬、问一声“老师好”是应该的。再说,老师也给我们还礼,没有什么师生不平等。③人们之间的情感,也应当以恰当的方式表达,仅仅放在内心是不够的。

(3) 自从学校开展中学生文明礼仪教育活动后,同学们告别了这一陋习。(或:学校开展中学生文明礼仪教育活动,使同学们告别了这一陋习) 发动 发起(或:举行)

3. 浅草才能没马蹄 郁郁青青 落英缤纷 忽如一夜春风来 千树万树梨花开 留取丹心照汗青

4.(1)通“嘱”,嘱托 (2)完 (3)给 5.示例一:“只”,写出兰花生长的环境只在深山幽谷中,“红尘了不相关”,与世俗格格不入,也不愿在尘世驻足。从对其生长环境的限定,来表现兰花遗世独立,不随波逐流的气质。

示例二:“冷”,这里有清冷的意思,可比“西湖残月”,写出兰花所在处冷清的氛围;也指兰花内心的感受之“冷”,与前句“无处说”呼应,可见兰花在清冷的环境中内心的孤独寂寞。“冷”,亦可指兰花气质之孤高,在清冷中独自绽放。 6.示例B C 7.示例:可以印证。材料二中说郑思肖“画兰不画土”,他画的是无土之兰,与其他的兰花不同。正如郑思肖自己所说:“地为番人夺去”,意为故土已失,进而表达失去故土的悲痛。材料二中说他不把所画的兰花送给权贵者,甚至被威胁也坚决不画,而将画作送给那些能“契其意”的人。可见这“孤花一叶”的兰花,与别的兰不同在于更显孤傲之气。 8.示例:这首词是题咏郑思肖所画的兰花。词人赞美兰花清真的品格,因为看到了郑思肖画的数笔墨兰,有感于画家的思想品格,写作这首词,歌颂了郑思肖在宋亡后不愿随波逐流、坚贞不屈、义不仕元的民族气节和爱国情操,既表达了自己怀恋故国的深意,也间接表现了和郑思肖一样具有坚贞的品质。 9.示例:兰花生长在深山中,与尘世格格不入,自有清新脱俗、清高坚贞之韵。它是高洁坚贞的象征,古代文人雅士们将自己的人格理想寄托在兰花身上。无论命运多舛,却依旧保持着文人的风骨,如空谷幽兰般,坚守本心,不改初衷,坚贞不屈。它还寓意着典雅,它的形态气质展示出高雅的艺术品味,文人雅士将它谱入曲中,入诗入画,它是中国传统文化中典雅之美的体现。

10. 种云“泛滥成灾”,市场没落,努力白费。 情怯逃避(矛盾逃避) 发现一片很美的星空,越走近越感觉熟悉如故乡。 释然和解(感动温暖) 11.(1)示例:破折号起到拉长声音的效果,展现出家人激动急切,而且称呼不同,展现全家上下都热闹的团圆氛围。“!”展现其呼喊时的惊喜,用形容温度的词语“热乎乎”描述声音,突出家人的热情具有感化效果,为后文的误会消解做了铺垫。

(2)示例:此时母亲已离世,无论是通过星星幻化现身还是寄存曾经的记忆,都是母亲期待已久的重逢,“轻轻”似叹息又似释然,与孩子曾经有矛盾,长久未见,有一种克制的爱。“轻轻”语气轻柔恳切,也充满着对孩子久盼重回,重逢之时的惊喜与欣慰。 12. 示例1:“我”认为自己是“最不受宠”,但是一家人都很关心和想念“我”,母亲却将“第一颗收获的星星”留给“我”。

示例2:“我”认为家里人没理由种好星星,但是这些美丽的星星都是他们种的,而且他们并未售卖收益。 示例:抗拒乡土牵绊,但是潜意识中却渴望家庭的温暖归属,想念着家人。 作用效果:①深化人物立体性,还原人物思想复杂性与真实性;②增强叙事张力,推动情节转折;③制造反差和冲突,提供思辨空间,丰富主题。 13.示例(1):因为“我”觉得种云不赚钱了,所以改种星星想让别人看得起自己。“种星星”就是像种庄稼一样,寓意着收获。

示例(2):母亲给“我”留下了星星的种子,星星就代表了母爱。

示例(3):“我”负气离家是因为和母亲闹矛盾,最后通过母亲留下的星种看到了母亲的不舍和思念,也认识到自己对家的眷恋。种星星象征对亲情的渴望,星星代表家人之间无法割断的爱。

示例(4):一方面,星星不卖只挂天上,与“种云”的功利性形成对比,也代表着对事务本真价值的守护;另一方面,母亲通过星种传递未说出口的爱,与“我”化解了矛盾,代表着亲情与温暖。种星星象征着爱的力量,其光芒闪烁能抵御挫败和离别。二者共同揭示:家庭的温暖和真情不需要世俗意义的成功来链接。

示例(5):首先星星是非商品化的,与“种云”市场泛滥形成对比,隐喻着商品化市场下社会盲目追求利益与金钱,家人辛勤“种星星”却不售卖的特立独行,是一种对抗流变的坚守。而且星种中走出母亲幻影,串联起母子二人的思念,在时空中愈合化解了曾经的矛盾,“种星星”也象征着爱的力量,其光芒闪烁能抵御挫败和离别。最后当所有星星亮起,漂泊如云的“我”也将接过接力棒,继续让星星遍及他乡,代表着传承与觉醒。种星星既是种下真善美、温暖爱和希望,其种子的属性,也说明:希望与爱都需要浇灌和培育,家庭是我们永远的羁绊和依靠,精神的栖息地与归属,在家庭关系中要互相理解与尊重。而我们也不要在价值追寻中陷入世俗功利的漩涡,保持镇定,拥有智慧,勤奋耕耘,终将会得到黑夜里熠熠发光的满天星。

14.C 15.①底层人民和贵族文人 ②内容题材 ③祭祀、宴会乐歌,反映人民愿望的讽刺诗,民歌 ④艺术手法 ⑤重章叠唱(重章叠句)手法 16.材料一。材料一选自学术著作,它的表述内容相对详细,语言准确、严密,具有权威性,所以能够增强说服力。而材料二来源于网文,属于“戏说”性质,内容简短,语言幽默诙谐但不严谨,不具备权威性,因此不能增强说服力。(从材料来源/权威性、材料的内容/语言严谨性两个方面对两则材料进行比较,明确引用的目的是“增强说服力”即可。 17.示例:①诗歌开头写蒹葭,既可看作以“赋”的手法描绘景物,也可看作以“兴”的手法情触于物而发为歌咏,也以“蒹葭苍苍”来起韵,表现出优美清新的民歌特色;②全诗三章,采用了重章叠唱手法,蒹葭的姿态、追寻的艰辛、思念的绵长、可望而不可即的渺茫……在反复咏唱中,读者深受感染;③诗歌善于通过意象表情达意。蒹葭飘零,白露短暂,霜清冷……它们共同为诗歌营造了一个凄清哀婉的抒情环境。白露由“为霜”到“未晞”“未已”,表现了时间的变化,构成了一个完整的时空序列。

18. 严监生 两茎灯草 19.示例:作者通过夸张的手法,描绘了严监生临死前因灯盏里点了两茎灯草而迟迟不肯断气的场景,生动地提示了他吝啬的本性。这种夸张的描写让人感到既可笑又可悲,从而产生了强烈的讽刺效果。同时,作者通过对严监生家人和奶妈的描写,侧面烘托出他的性格特点,使讽刺效果更加深刻。

20.例文:

逆中求立,铸就辉煌

“我命由我不由天。是魔是仙,我自己说了算!”电影《哪吒》中这句震撼人心的话语,生动地展现了哪吒对命运的抗争。在生活的舞台上,“逆”与“立”是永恒的主题,它们相互交织,演绎出无数精彩的人生篇章。

“逆”,是人生道路上的绊脚石,是扑面而来的狂风骤雨。它可能是学习上的瓶颈,无论怎么努力,成绩都难以提升;可能是生活中的挫折,亲人的离去、朋友的背叛,让我们陷入痛苦的深渊;也可能是社会环境的压力,外界的质疑和否定,试图将我们的梦想扼杀在摇篮里。然而,“逆”并非绝境,它是成长的催化剂,是走向“立”的阶梯。

“立”,是在逆境中不屈不挠后的崛起,是破茧成蝶的蜕变。司马迁遭受宫刑,这是人生巨大的“逆”,但他忍辱负重,发愤著书,完成了史学巨著《史记》,在历史的长河中立下不朽功勋;贝多芬双耳失聪,音乐之路布满荆棘,可他扼住命运的咽喉,创作出震撼人心的《命运交响曲》,在音乐殿堂中傲然挺立。他们在逆境中坚守,在磨难中奋进,用行动诠释了“立”的真谛。

对于国家和民族而言,“逆”与“立”的意义更为重大。近代中国,列强侵略,山河破碎,这是民族的至暗时刻,是巨大的“逆”。但无数仁人志士前赴后继,从辛亥革命到抗日战争,经过艰苦卓绝的斗争,终于赢得民族独立,让中华民族重新屹立于世界东方。在逆境中,中华民族凝聚起强大的力量,实现了从沉沦到崛起的伟大跨越。

“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”在生活的风雨中,我们要像哪吒一样,勇敢地面对逆境,以坚定的信念和顽强的毅力,在逆中求立。因为只有经历逆境的洗礼,我们才能更加坚强,才能铸就属于自己的辉煌,让生命在“逆”与“立”的碰撞中绽放出最耀眼的光芒。

21.例文:

蝶变之路

那是一个寒冷的冬日,我站在学校的操场上,手中紧握着那张成绩单,心中充满了失落与迷茫。那是我第一次在考试中跌出前十名,曾经的自信仿佛在一瞬间被击得粉碎。我抬头望着灰蒙蒙的天空,心中只有一个念头:我是否还能重新站起来?

那段时间,我仿佛陷入了无尽的黑暗。每当夜深人静时,我总会在书桌前发呆,脑海中不断回放着那些错题和低分的画面。我试图用更多的努力来弥补,但每次的成绩依然不尽如人意。我开始怀疑自己,甚至想过放弃。

然而,就在我几乎要崩溃的时候,一本书中的一句话让我重新燃起了希望:“失败并不可怕,可怕的是你不再相信自己。”从那天起,我决定改变自己。我不再一味地追求分数,而是开始认真分析每一道错题,寻找自己的薄弱环节。

我每天早起半小时,背诵英语单词;晚上熬夜到深夜,钻研数学难题。虽然身体疲惫,但我的内心却逐渐变得坚定。我知道,这条路并不容易,但只有经历过黑暗,才能迎来光明。时间一天天过去,我的努力终于开始有了回报。在一次模拟考试中,我的成绩有了明显的提升,虽然还没有回到从前的位置,但我知道,自己正在一步步接近目标。更重要的是,我学会了如何在失败中总结经验,如何在挫折中保持信心。

终于,在那个阳光明媚的春天,我迎来了属于自己的蝶变时刻。期末考试中,我不仅重回前十名,还取得了历史最好成绩。当我站在领奖台上时,心中充满了感慨。曾经的失败与迷茫,如今都化作了前进的动力。我明白,正是那段不为人知的艰苦与蛰伏,才让我最终绽放出生命的异彩。

回首这段经历,我深深地体会到,人生的每一次蝶变,都离不开坚持与努力。正如科研者屡败屡战最终擦亮燎原之火,少年历经心灵流浪最终点亮了星星,我们每个人都在经历着自己的蜕变。或许这个过程充满了艰辛,但只要我们相信自己,勇敢面对,终会迎来属于自己的辉煌时刻。

如今,我依然在学习的道路上不断前行。虽然未来的路依旧充满挑战,但我已不再畏惧。因为我知道,每一次的失败,都是为下一次的成功积蓄力量。而我,将在这条蝶变之路上,继续坚定地走下去。

同课章节目录