第16课《明朝的对外关系》教学设计(表格式) -2024--2025学年七年级·下册《中国历史》(部编版)

文档属性

| 名称 | 第16课《明朝的对外关系》教学设计(表格式) -2024--2025学年七年级·下册《中国历史》(部编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-27 22:45:24 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 初中历史 年级 七年级 学期 春季

课题 第16课 明朝的对外关系

学情分析

经过一个学期的学习,学生已经掌握一定的历史基础知识和综合分析能力,为教师在教学上提供了较大的空间,他们思维活跃,乐于探究,因此可以通过创设合理的历史情境,设置探究性问题,引导他们积极思考,从而收获知识,培养能力。 七年级的学生还没有开始接触世界史的知识,要他们理解在大航海时代明朝对外关系的发展是有难度的,以活泼的、感性的方式呈现知识,能帮助学生更好地理解这一内容。

教材分析

本课选自初中七年级下册中国历史(部编版)的第15课《明朝的对外关系》,本课内容主要有三个子目:郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙攫取在澳门的居住权。郑和下西洋是中国乃至世界航海史上的壮举,戚继光抗倭展现了中国人民抵抗外来侵略的坚定决心,葡萄牙攫取在澳门的居住权反映出此时明王朝外交逐渐陷入困境。三个子目看似没有太大关联,但是站在大航海时代的角度分析明朝的对外关系,可以发现三个子目之间有着密切的逻辑关系,明朝的对外关系随着世界形势不断变化。

教学立意

15—16世纪之交是人类历史发生重大变化的时期,由于哥伦布、达伽马、麦哲伦的航海发现,带来了东西方之间空前广泛的接触、交流和碰撞。本课意在表现中国的对外关系,受到世界形势的影响而变化,讲述千年前郑和下西洋“强而不欺,威而不霸”,学生体会到中国在对外交往中以和为贵的传统和心系天下苍生的大国外交胸襟,重温戚继光抗倭“不屈不挠,大义凛然”,知道中国人在面对外来侵略时保家卫国的爱国情怀和斗争精神,通过“殖民主义先驱”葡萄牙东来的历史,站在大航海时代的角度,看到明朝在面临西方东来的课题时,固守朝贡贸易、海禁政策,使古老的中国逐渐陷入危机的历史教训,深刻理解,在世界形势风云变幻的今天,在国际外交的舞台应弘扬坚守民族气节,坚守大国外交胸襟,用更加开放包容,坚定自信的气度底蕴才能书写出潮平两岸阔的现在,迈向风正一帆悬的未来,倡导青年学生,趁势而行,为国家奉献自己的力量。

教学目标

通过相关史料了解郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙攫取在澳门居住权的史事,并进行初步分析,认识其意义和影响。(唯物史观、史料实证、历史解释) 通过了解郑和下西洋,戚继光抗倭的过程,感受中华民族在对外交往中以和为贵的外交胸襟,面外来侵略时顽强不屈的抗争精神。(家国情怀) 通过葡使东来,比较同一时期东西方对外交往,学会在具体时空条件下分析、考察历史,形成对国家和中华民族的认同,培养国际视野。(时空观念、家国情怀)

教学重难点

教学重点:郑和下西洋 教学难点:理解大航海时代下明朝的对外关系

教学过程

教学环节 教学活动 设计意图

课堂导入 讲述1517年葡萄牙使者来到中国的故事片段,提出探究性问题:葡使为何东来?在新时代的惊涛骇浪里,古老中华帝国的脚步又会迈向何方? 在近代西方国家向东方进行殖民扩张的队伍中,葡萄牙一直走在最前列,成为欧洲第一个与中国发生正式官方接触的国家。从葡使东来的历史情境,激发学生学习兴趣的同时,能更好地帮助没有世界史基础的七年级学生站到大航海时代的角度看到明朝的对外关系,培养国际视野。

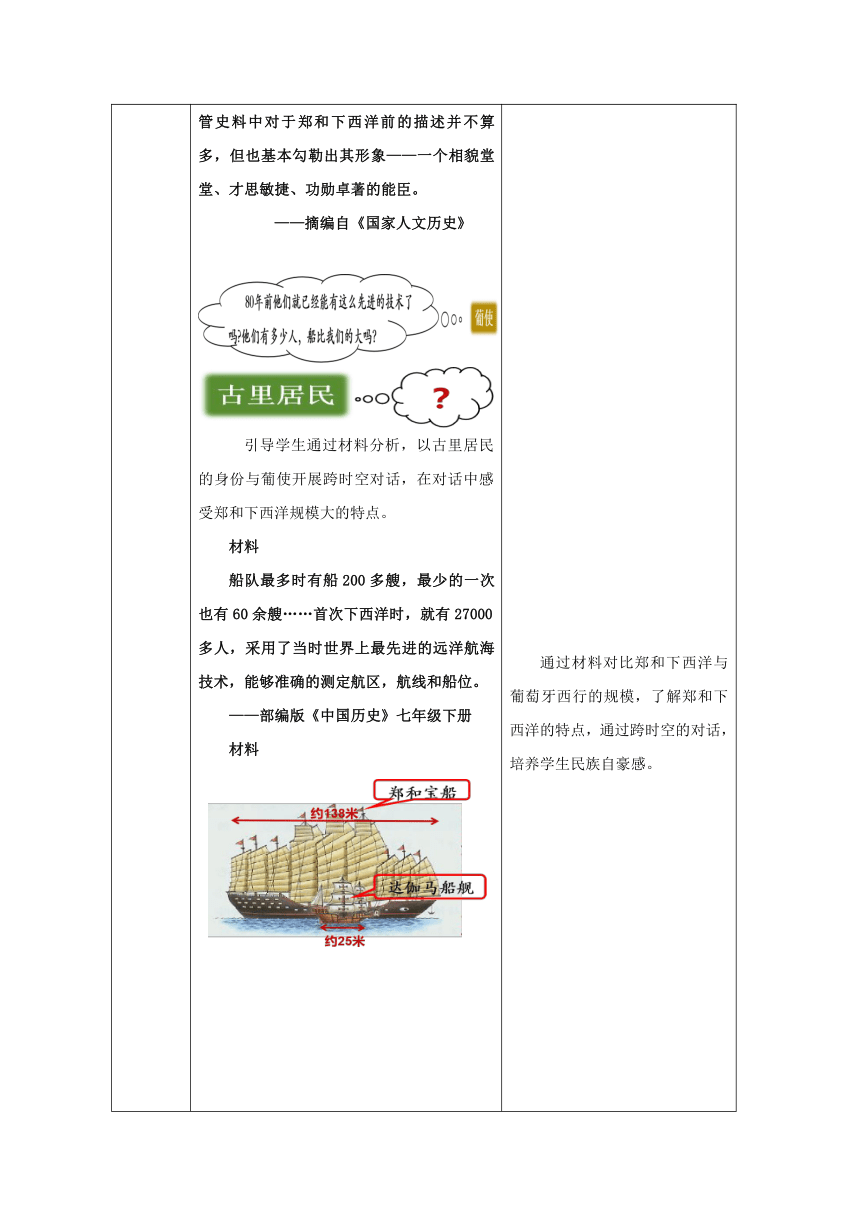

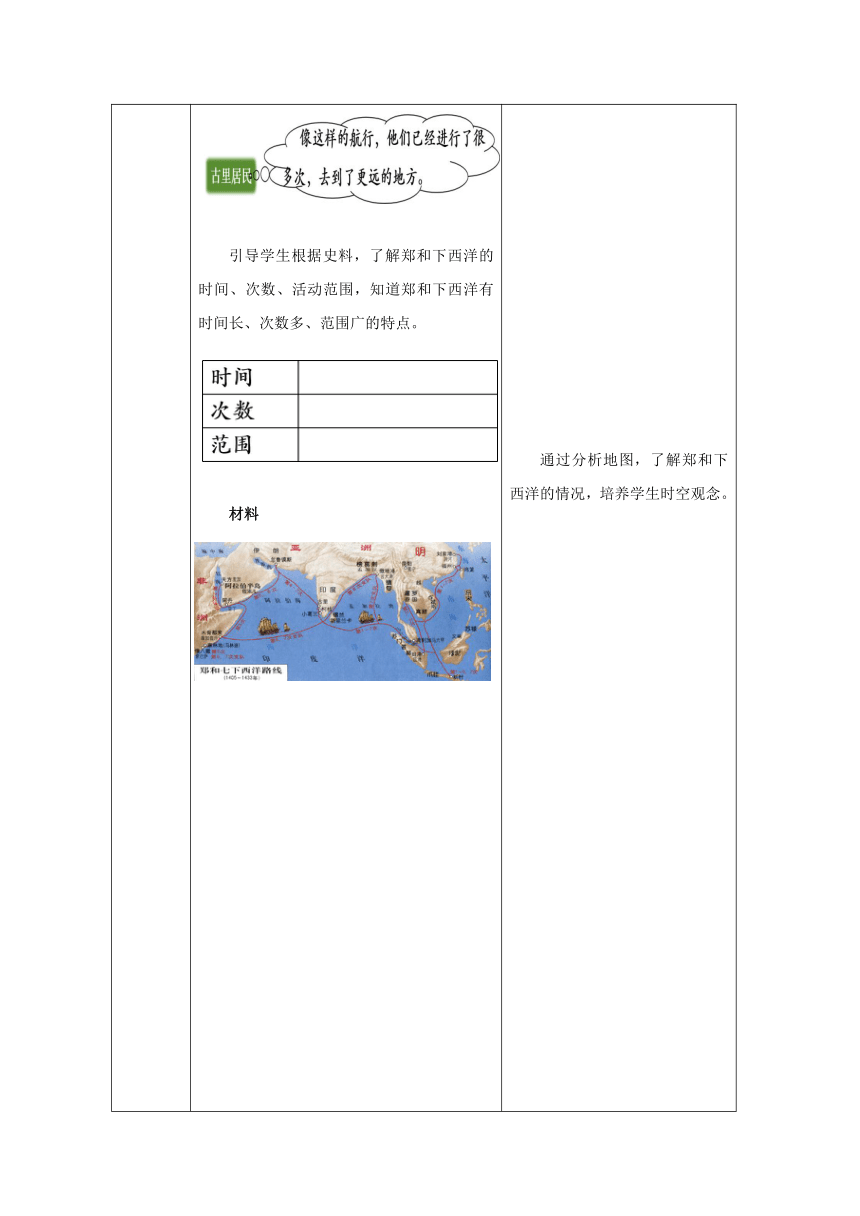

第一篇章:郑和下西洋 教师过渡:葡使为何远渡重洋,来到中国?故事要从1498年达伽马的航行说起。15、16世纪的葡萄牙正处于资本原始积累阶段急于向东方扩张,掠夺金银财富,达伽马率领几艘小型船约170余人,向东出发,途径东非港口马林迪时,他们迫不及待地拿出铃铛、项链等物品进行交易,竟遭当地人嗤之以鼻,反而拿出精致镶边的刺绣青丝帽比较,当地老人告诉他们,在很久很久以前,有人驾着大船带着精美的丝绸、瓷器来到这里,当他们抵达印度西海岸的卡里库特,也就是古里是,古里的居民再次说到,“约在80年前也有一些秦人来到这里,他们身穿胸甲,头戴铁盔,手持长矛”他们是谁?从哪里来?同学们,你们知道吗?对的,是郑和和他的船队。 (一)概况 创设学生以古里居民的身份与葡萄牙使者对话的情境。 提出问题:这么重要的任务为什么会交给郑和?引导学生根据材料分析问题。 材料 郑和的祖父和父亲都曾经前往麦加(伊斯兰教圣地),郑和虽然年幼就被掳掠至南京,但对于西亚的旅途,仍旧有所了解。尽管史料中对于郑和下西洋前的描述并不算多,但也基本勾勒出其形象——一个相貌堂堂、才思敏捷、功勋卓著的能臣。 ——摘编自《国家人文历史》 引导学生通过材料分析,以古里居民的身份与葡使开展跨时空对话,在对话中感受郑和下西洋规模大的特点。 材料 船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘……首次下西洋时,就有27000多人,采用了当时世界上最先进的远洋航海技术,能够准确的测定航区,航线和船位。 ——部编版《中国历史》七年级下册 材料 引导学生根据史料,了解郑和下西洋的时间、次数、活动范围,知道郑和下西洋有时间长、次数多、范围广的特点。 材料 创设达伽马与古里居民的对话历史情境,粗略了解大航海时代的背景,初步感受到郑和下西洋影响之深远,激疑引导同学进入郑和下西洋知识的学习探索。 创设学生以古里居民的身份与葡萄牙使者对话的情境,增强课堂趣味性。 通过材料分析郑和被委以重任的原因,从而认识郑和,培养学生历史解释的能力。 通过材料对比郑和下西洋与葡萄牙西行的规模,了解郑和下西洋的特点,通过跨时空的对话,培养学生民族自豪感。 通过分析地图,了解郑和下西洋的情况,培养学生时空观念。

(二)目的 材料 成祖疑惠帝之海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,且示中国富强。 ——《明史·郑和传》 西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮,珍奇异兽等等。 ——摘编自苏明阳《郑和下西洋历史漫谈》 提出问题:根据材料,思考郑和下西洋的目的。再抛出问题:27000余人,人人全副武装,他们的到来,你们不害怕吗?为什么? 拿出明成祖给四方番王头目的敕书道具,请同学有感情宣读。 材料 朕奉天命,为天下主,一体上帝之心,施恩报德;天之所覆,地之所载,日月临照,霜露所濡之处,皆欲遂其生业,不至失所。今特遣郑和赍敕,谱谕朕意,尔等袛顺天道,恪遵朕言,循礼安分,勿得违越,不可欺寡,不可凌弱,庶几共享太平之福,若有摅诚来朝,咸锡皆赏。故此敕谕,悉使闻知。 ——《郑和家世资料》 (三)影响 提出问题:请同学们阅读书本,结合史料分析,郑和下西洋真的毫无意义吗? 教师展示道具伞,讲述“郑和伞”的故事,提问,为什么这把伞这么神奇。结合学生回答,总结郑和的伞有护弱之意,与这些庙宇建筑墓碑一样,是中国同亚非国家和平友好、和谐共处的象征。 请同学结合材料分析郑和下西洋的影响。材料 材料 郑和船队对航经各地洋面的深浅,海洋生物,海底情况和潮汐涨退等进行了精确测量和认真观察,留下了关于西太平洋、印度洋多方面的海洋知识,这些都为大航海时代提供了认识海洋,利用海洋的宝贵而丰富的资料。 ——邹振环《作为”大航海“时代前奏的郑和下西洋》 教师过渡并提问:其实与郑和下西洋几乎同时,葡萄牙也早就开始了探航非洲西海岸的活动,而为何郑和之后再无大规模的远洋航行? 材料 马六甲来了540人,都是明朝买单,还赏赐黄金白银各500两,前朝40万贯,丝绸1300匹……朝贡只算政治账,不算经济账……下西洋耗费巨大,带回的东西不可能投入市场换回货币,这项工程,只见付出,不见收益。 ——任世江《郑和下西洋与明中期倭患再认识》 材料 葡萄牙最早有组织的进行海上探险活动,一般都是政府出资,贵族参与,探险伴随着经商……集资入股方式,风险共担、按股分成,这是资本主义经营的基本方式。 ——任世江《郑和下西洋与明中期倭患再认识》 通过阅读书本,在情境中,分析郑和下西洋的目的,培养学生史料实证的能力。在创设的对话情境中,可以初步对比达伽马之行与郑和下西洋的不同目的,为接下来学习郑和之后再无郑和打下基础。 通过道具展示宣读,激发学生学习热情,于情境故事中体会在对外交往中,中国一直秉承着睦邻友好,以和为贵的传统,带着心系苍生的天下情怀,尽显大国外交胸襟,培养学生爱国情怀。 通过道具展示,吸引学生注意力,激发探究热情,帮助学生更好理解郑和下西洋对中国同亚非国家友好往来的深刻影响,培养学生历史解释、史料实证的能力。感受到郑和下西洋是世界航海史上的伟大壮举,树立学生民族自信心和自豪感。 通过材料,对比分析同一时期葡萄牙探索非洲西海岸与郑和下西洋在资金来源与目的上的不同,理解资本逐渐兴起的时代,封建中国仍固守“薄来厚往”,只算政治账,不算经济账的朝贡制度,给财政带来了巨大负担,使这样的航海活动无以为继。感受到明朝对外交往的方式已然逐步落后世界发展趋势。培养学生唯物史观、历史解释的能力。为接下来继续学习明朝在对外交往上面临的危机打下基础。

第二篇章:戚继光抗倭 教师过渡:我们不再出发,新时代的浪潮依然会滚滚而来。达伽马的古里之行,让葡萄牙更加渴望登陆中国这片黄金乐土,1517年葡萄牙第一个官方正式使团从他们武力占领的马六甲驶向中国海岸,一路大鸣火炮气势汹汹地闯进了广州,要求与明朝通商。明王朝遭遇到西方东来的新课题,会如何应对呢 此时的明王朝仍将葡使一行看成朝贡,以使者无本国国书为由,令葡使回国,带来的方物给价。然而在巨大商业利益的驱使下,葡萄牙人必然不会放弃,他们在中国铤而走险,进行走私贸易,加入倭寇行列,使东南沿海倭患愈演愈烈。 背景 倭患问题由来已久,引导学生通过材料分析,了解明中后期倭患问题的变化,并通过阅读教材与史料,分析变化的原因。 材料 盖江南海警,倭居十三,而中国叛居十七也。 ——赵文华《嘉靖平倭祗役纪略》 材料 海上居民,近年海禁太严,渔樵不通,生理日促,转而为盗。 ——赵文华《嘉靖平倭祗役纪略》 材料 嘉靖倭乱集团的兴起与葡萄牙来到东南亚有直接关系,葡萄牙和西班牙先后于16世纪初来到东南亚,是中国商品的市场需求从东南亚迅速扩大到,直接刺激了中国走私贸易势力的壮大。 ——陈尚胜《隆庆开海:明朝海外贸易政策的重大变革》 倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,给沿海各地居民带来灾难。结合图文史料回看倭寇罪行。 材料 材料 树婴孩杆上,沃以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度男女,刳视中否,为胜负饮酒,积骸如隣。 ——《明史纪事本末》 概况 引导学生阅读书本,结合抗倭形势图,了解戚继光抗倭的时间、队伍组成、过程、结果、评价。 教师提问:一支由农民和矿工组成的队伍为何如此能征善战? 材料 凯歌 万众一心兮群山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。主将亲我兮胜如父母,干犯军法兮身不自由。号令明兮赏罚信,赴水火兮敢迟留?上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。 教师讲述姚长子和瓦氏夫人抗倭的故事,学生体会民族英雄的精神品质。 通过讲述1517年葡萄牙官方使团与明王朝直接交流碰撞的故事,激发学生学习兴趣,在生动的学习情境中,再次理解到明朝以朝贡为核心的对外交往落后于世界潮流,明朝逐步陷入危机。 通过材料分析,站在资本、市场不断扩大的角度分析明朝中后期倭患问题愈演愈烈的原因,理解明朝实行的海禁政策不适应时代发展趋势。培养学生唯物史观、历史解释的能力,学会综合分析历史问题的方法。 通过图文史料,回看倭寇罪行,为接下来理解戚继光抗倭是一场保家卫国的反侵略战争打下基础。 通过抗倭形势图,了解戚继光抗倭基础知识,培养学生时空观念。 通过材料分析,认识戚家军的特点和戚继光的军事才能,培养学生史料实证的能力。 通过讲述平民与壮族女性抗倭的故事,学生感受中华民族在面对外来侵略的抗争精神和爱国情怀,培养学生家国情怀。

第三篇章:葡萄牙攫取在澳门的居住权 教师过渡:在明军出动大军征剿倭寇时,葡萄牙殖民者并没有收到毁灭性打击,他们在闽、浙到处受到驱逐,回到广东海面,千方百计寻找新的据点,当倭患最终被平息时,葡萄牙早已在澳门站稳脚跟。 教师展示葡萄牙史料,引导学生通过阅读书本,辩证分析“应中国人自己的请求”的观点。从而了解葡萄牙攫取在澳门居住权的史实。 材料 1557年——据我们的使节所述——应中国人自己的请求,葡萄牙人获得了广州官员准许其在澳门经商的许可,并给予其广州贸易的权利。 ——《圣塔伦子爵给王室的报告》 讲述葡萄牙殖民者在中国寻找据点的史事,学生感受到西方殖民势力已经不断侵入中国沿海地区。 通过阅读书本反驳圣塔伦子爵给葡萄牙王室的报告中“应中国人自己的请求”的观点,培养学生辩证分析历史问题的能力。

课堂小结

教师总结升华:今天,我们跟随的东来的葡使,回望了百年前郑和七下西洋“强而不欺,威而不霸”的民族气度,重温了戚继光抗倭“不屈不挠,大义凛然”的国家底蕴,这些早已浸润于大国外交的筋骨血脉。也感受到15、16世纪西方文明喷薄欲出,纵横海洋,古老的东方农耕文明逐渐陷入困境。而这世界的每一天,万物都在更新。21世纪的今天,葡使再次东来,在深刻而宏阔的时代变局中,我们这个伟大的国家和民族已用它那更加开放包容,坚定自信的气度底蕴书写出潮平两岸阔的现在,迈向风正一帆悬的未来。亲爱的同学们,乘着时代的季风,去扬帆远航,绘就大国外交波澜壮阔的前行图景!

作业设计

作业设计 设计意图

活动一:《小豆芽,大智慧》 郑和船队每次出航,都会携带大量的豆类种子,船员在船上十分热衷于种豆芽,这其中隐藏着什么大智慧?在航行途中船队还可能会遇到什么困难,又是如何解决的。请同学们查阅相关史料,做好活动报告书。 活动二:《西同东讲》 1517年东来的葡使,是西方派来中国的第一位使臣,东西方文化、制度各有差异,请同学们查找资料,续编葡使与中国官员的对话。 中国官员:大胆,你们是何人,竟敢在此鸣炮挑衅! 葡使:…… 以小豆芽为切口,激发学生探究学习的热情,了解更多郑和船队航行的故事,学生感受中国人民的智慧和勇气,培养学生家国情怀,查阅史料的过程是培养史料实证的过程。 通过查阅史料,续编对话,学生了解东西方制度文化的不同,看到古老中国帝国脚步的滞后,为接下来近代史的学习做铺垫。培养学生唯物史观,能合理进行历史想象。

板书设计

明朝的对外关系 一、郑和下西洋 和 1.概况 2.目的 3.影响 二、戚继光抗倭 战 1.背景 2.概况 三.葡萄牙攫取在澳门的居住权 困

参考资料

1.《义务教育历史课程标准(2022年版)》,北京师范大学出版社,2022年4月。 2.万明《明代中葡两国的第一次正式交往》,《中国史研究》,1997年第2期。 3.万明《全球史视野下的郑和下西洋》,《中国史研究动态》,2019年第2期. 4.吴志良《鸦片战争前后葡萄牙寻找澳门主权论据的过程——圣塔伦子爵<关于葡萄牙人居留澳门的备忘录>》,《近代史研究》,1996年第2期。 5.樊树志《“倭寇”新论——以“嘉靖大倭寇”为中心》,《复旦学报(社会科学版)》,2000年第1期。 6.刘祥学《从明朝中后期的民族政策看葡萄牙殖民者窃占澳门得逞的原因》,《中国边疆史地研究》,2000年6月。

课程基本信息

学科 初中历史 年级 七年级 学期 春季

课题 第16课 明朝的对外关系

学情分析

经过一个学期的学习,学生已经掌握一定的历史基础知识和综合分析能力,为教师在教学上提供了较大的空间,他们思维活跃,乐于探究,因此可以通过创设合理的历史情境,设置探究性问题,引导他们积极思考,从而收获知识,培养能力。 七年级的学生还没有开始接触世界史的知识,要他们理解在大航海时代明朝对外关系的发展是有难度的,以活泼的、感性的方式呈现知识,能帮助学生更好地理解这一内容。

教材分析

本课选自初中七年级下册中国历史(部编版)的第15课《明朝的对外关系》,本课内容主要有三个子目:郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙攫取在澳门的居住权。郑和下西洋是中国乃至世界航海史上的壮举,戚继光抗倭展现了中国人民抵抗外来侵略的坚定决心,葡萄牙攫取在澳门的居住权反映出此时明王朝外交逐渐陷入困境。三个子目看似没有太大关联,但是站在大航海时代的角度分析明朝的对外关系,可以发现三个子目之间有着密切的逻辑关系,明朝的对外关系随着世界形势不断变化。

教学立意

15—16世纪之交是人类历史发生重大变化的时期,由于哥伦布、达伽马、麦哲伦的航海发现,带来了东西方之间空前广泛的接触、交流和碰撞。本课意在表现中国的对外关系,受到世界形势的影响而变化,讲述千年前郑和下西洋“强而不欺,威而不霸”,学生体会到中国在对外交往中以和为贵的传统和心系天下苍生的大国外交胸襟,重温戚继光抗倭“不屈不挠,大义凛然”,知道中国人在面对外来侵略时保家卫国的爱国情怀和斗争精神,通过“殖民主义先驱”葡萄牙东来的历史,站在大航海时代的角度,看到明朝在面临西方东来的课题时,固守朝贡贸易、海禁政策,使古老的中国逐渐陷入危机的历史教训,深刻理解,在世界形势风云变幻的今天,在国际外交的舞台应弘扬坚守民族气节,坚守大国外交胸襟,用更加开放包容,坚定自信的气度底蕴才能书写出潮平两岸阔的现在,迈向风正一帆悬的未来,倡导青年学生,趁势而行,为国家奉献自己的力量。

教学目标

通过相关史料了解郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙攫取在澳门居住权的史事,并进行初步分析,认识其意义和影响。(唯物史观、史料实证、历史解释) 通过了解郑和下西洋,戚继光抗倭的过程,感受中华民族在对外交往中以和为贵的外交胸襟,面外来侵略时顽强不屈的抗争精神。(家国情怀) 通过葡使东来,比较同一时期东西方对外交往,学会在具体时空条件下分析、考察历史,形成对国家和中华民族的认同,培养国际视野。(时空观念、家国情怀)

教学重难点

教学重点:郑和下西洋 教学难点:理解大航海时代下明朝的对外关系

教学过程

教学环节 教学活动 设计意图

课堂导入 讲述1517年葡萄牙使者来到中国的故事片段,提出探究性问题:葡使为何东来?在新时代的惊涛骇浪里,古老中华帝国的脚步又会迈向何方? 在近代西方国家向东方进行殖民扩张的队伍中,葡萄牙一直走在最前列,成为欧洲第一个与中国发生正式官方接触的国家。从葡使东来的历史情境,激发学生学习兴趣的同时,能更好地帮助没有世界史基础的七年级学生站到大航海时代的角度看到明朝的对外关系,培养国际视野。

第一篇章:郑和下西洋 教师过渡:葡使为何远渡重洋,来到中国?故事要从1498年达伽马的航行说起。15、16世纪的葡萄牙正处于资本原始积累阶段急于向东方扩张,掠夺金银财富,达伽马率领几艘小型船约170余人,向东出发,途径东非港口马林迪时,他们迫不及待地拿出铃铛、项链等物品进行交易,竟遭当地人嗤之以鼻,反而拿出精致镶边的刺绣青丝帽比较,当地老人告诉他们,在很久很久以前,有人驾着大船带着精美的丝绸、瓷器来到这里,当他们抵达印度西海岸的卡里库特,也就是古里是,古里的居民再次说到,“约在80年前也有一些秦人来到这里,他们身穿胸甲,头戴铁盔,手持长矛”他们是谁?从哪里来?同学们,你们知道吗?对的,是郑和和他的船队。 (一)概况 创设学生以古里居民的身份与葡萄牙使者对话的情境。 提出问题:这么重要的任务为什么会交给郑和?引导学生根据材料分析问题。 材料 郑和的祖父和父亲都曾经前往麦加(伊斯兰教圣地),郑和虽然年幼就被掳掠至南京,但对于西亚的旅途,仍旧有所了解。尽管史料中对于郑和下西洋前的描述并不算多,但也基本勾勒出其形象——一个相貌堂堂、才思敏捷、功勋卓著的能臣。 ——摘编自《国家人文历史》 引导学生通过材料分析,以古里居民的身份与葡使开展跨时空对话,在对话中感受郑和下西洋规模大的特点。 材料 船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘……首次下西洋时,就有27000多人,采用了当时世界上最先进的远洋航海技术,能够准确的测定航区,航线和船位。 ——部编版《中国历史》七年级下册 材料 引导学生根据史料,了解郑和下西洋的时间、次数、活动范围,知道郑和下西洋有时间长、次数多、范围广的特点。 材料 创设达伽马与古里居民的对话历史情境,粗略了解大航海时代的背景,初步感受到郑和下西洋影响之深远,激疑引导同学进入郑和下西洋知识的学习探索。 创设学生以古里居民的身份与葡萄牙使者对话的情境,增强课堂趣味性。 通过材料分析郑和被委以重任的原因,从而认识郑和,培养学生历史解释的能力。 通过材料对比郑和下西洋与葡萄牙西行的规模,了解郑和下西洋的特点,通过跨时空的对话,培养学生民族自豪感。 通过分析地图,了解郑和下西洋的情况,培养学生时空观念。

(二)目的 材料 成祖疑惠帝之海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,且示中国富强。 ——《明史·郑和传》 西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮,珍奇异兽等等。 ——摘编自苏明阳《郑和下西洋历史漫谈》 提出问题:根据材料,思考郑和下西洋的目的。再抛出问题:27000余人,人人全副武装,他们的到来,你们不害怕吗?为什么? 拿出明成祖给四方番王头目的敕书道具,请同学有感情宣读。 材料 朕奉天命,为天下主,一体上帝之心,施恩报德;天之所覆,地之所载,日月临照,霜露所濡之处,皆欲遂其生业,不至失所。今特遣郑和赍敕,谱谕朕意,尔等袛顺天道,恪遵朕言,循礼安分,勿得违越,不可欺寡,不可凌弱,庶几共享太平之福,若有摅诚来朝,咸锡皆赏。故此敕谕,悉使闻知。 ——《郑和家世资料》 (三)影响 提出问题:请同学们阅读书本,结合史料分析,郑和下西洋真的毫无意义吗? 教师展示道具伞,讲述“郑和伞”的故事,提问,为什么这把伞这么神奇。结合学生回答,总结郑和的伞有护弱之意,与这些庙宇建筑墓碑一样,是中国同亚非国家和平友好、和谐共处的象征。 请同学结合材料分析郑和下西洋的影响。材料 材料 郑和船队对航经各地洋面的深浅,海洋生物,海底情况和潮汐涨退等进行了精确测量和认真观察,留下了关于西太平洋、印度洋多方面的海洋知识,这些都为大航海时代提供了认识海洋,利用海洋的宝贵而丰富的资料。 ——邹振环《作为”大航海“时代前奏的郑和下西洋》 教师过渡并提问:其实与郑和下西洋几乎同时,葡萄牙也早就开始了探航非洲西海岸的活动,而为何郑和之后再无大规模的远洋航行? 材料 马六甲来了540人,都是明朝买单,还赏赐黄金白银各500两,前朝40万贯,丝绸1300匹……朝贡只算政治账,不算经济账……下西洋耗费巨大,带回的东西不可能投入市场换回货币,这项工程,只见付出,不见收益。 ——任世江《郑和下西洋与明中期倭患再认识》 材料 葡萄牙最早有组织的进行海上探险活动,一般都是政府出资,贵族参与,探险伴随着经商……集资入股方式,风险共担、按股分成,这是资本主义经营的基本方式。 ——任世江《郑和下西洋与明中期倭患再认识》 通过阅读书本,在情境中,分析郑和下西洋的目的,培养学生史料实证的能力。在创设的对话情境中,可以初步对比达伽马之行与郑和下西洋的不同目的,为接下来学习郑和之后再无郑和打下基础。 通过道具展示宣读,激发学生学习热情,于情境故事中体会在对外交往中,中国一直秉承着睦邻友好,以和为贵的传统,带着心系苍生的天下情怀,尽显大国外交胸襟,培养学生爱国情怀。 通过道具展示,吸引学生注意力,激发探究热情,帮助学生更好理解郑和下西洋对中国同亚非国家友好往来的深刻影响,培养学生历史解释、史料实证的能力。感受到郑和下西洋是世界航海史上的伟大壮举,树立学生民族自信心和自豪感。 通过材料,对比分析同一时期葡萄牙探索非洲西海岸与郑和下西洋在资金来源与目的上的不同,理解资本逐渐兴起的时代,封建中国仍固守“薄来厚往”,只算政治账,不算经济账的朝贡制度,给财政带来了巨大负担,使这样的航海活动无以为继。感受到明朝对外交往的方式已然逐步落后世界发展趋势。培养学生唯物史观、历史解释的能力。为接下来继续学习明朝在对外交往上面临的危机打下基础。

第二篇章:戚继光抗倭 教师过渡:我们不再出发,新时代的浪潮依然会滚滚而来。达伽马的古里之行,让葡萄牙更加渴望登陆中国这片黄金乐土,1517年葡萄牙第一个官方正式使团从他们武力占领的马六甲驶向中国海岸,一路大鸣火炮气势汹汹地闯进了广州,要求与明朝通商。明王朝遭遇到西方东来的新课题,会如何应对呢 此时的明王朝仍将葡使一行看成朝贡,以使者无本国国书为由,令葡使回国,带来的方物给价。然而在巨大商业利益的驱使下,葡萄牙人必然不会放弃,他们在中国铤而走险,进行走私贸易,加入倭寇行列,使东南沿海倭患愈演愈烈。 背景 倭患问题由来已久,引导学生通过材料分析,了解明中后期倭患问题的变化,并通过阅读教材与史料,分析变化的原因。 材料 盖江南海警,倭居十三,而中国叛居十七也。 ——赵文华《嘉靖平倭祗役纪略》 材料 海上居民,近年海禁太严,渔樵不通,生理日促,转而为盗。 ——赵文华《嘉靖平倭祗役纪略》 材料 嘉靖倭乱集团的兴起与葡萄牙来到东南亚有直接关系,葡萄牙和西班牙先后于16世纪初来到东南亚,是中国商品的市场需求从东南亚迅速扩大到,直接刺激了中国走私贸易势力的壮大。 ——陈尚胜《隆庆开海:明朝海外贸易政策的重大变革》 倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,给沿海各地居民带来灾难。结合图文史料回看倭寇罪行。 材料 材料 树婴孩杆上,沃以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度男女,刳视中否,为胜负饮酒,积骸如隣。 ——《明史纪事本末》 概况 引导学生阅读书本,结合抗倭形势图,了解戚继光抗倭的时间、队伍组成、过程、结果、评价。 教师提问:一支由农民和矿工组成的队伍为何如此能征善战? 材料 凯歌 万众一心兮群山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。主将亲我兮胜如父母,干犯军法兮身不自由。号令明兮赏罚信,赴水火兮敢迟留?上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。 教师讲述姚长子和瓦氏夫人抗倭的故事,学生体会民族英雄的精神品质。 通过讲述1517年葡萄牙官方使团与明王朝直接交流碰撞的故事,激发学生学习兴趣,在生动的学习情境中,再次理解到明朝以朝贡为核心的对外交往落后于世界潮流,明朝逐步陷入危机。 通过材料分析,站在资本、市场不断扩大的角度分析明朝中后期倭患问题愈演愈烈的原因,理解明朝实行的海禁政策不适应时代发展趋势。培养学生唯物史观、历史解释的能力,学会综合分析历史问题的方法。 通过图文史料,回看倭寇罪行,为接下来理解戚继光抗倭是一场保家卫国的反侵略战争打下基础。 通过抗倭形势图,了解戚继光抗倭基础知识,培养学生时空观念。 通过材料分析,认识戚家军的特点和戚继光的军事才能,培养学生史料实证的能力。 通过讲述平民与壮族女性抗倭的故事,学生感受中华民族在面对外来侵略的抗争精神和爱国情怀,培养学生家国情怀。

第三篇章:葡萄牙攫取在澳门的居住权 教师过渡:在明军出动大军征剿倭寇时,葡萄牙殖民者并没有收到毁灭性打击,他们在闽、浙到处受到驱逐,回到广东海面,千方百计寻找新的据点,当倭患最终被平息时,葡萄牙早已在澳门站稳脚跟。 教师展示葡萄牙史料,引导学生通过阅读书本,辩证分析“应中国人自己的请求”的观点。从而了解葡萄牙攫取在澳门居住权的史实。 材料 1557年——据我们的使节所述——应中国人自己的请求,葡萄牙人获得了广州官员准许其在澳门经商的许可,并给予其广州贸易的权利。 ——《圣塔伦子爵给王室的报告》 讲述葡萄牙殖民者在中国寻找据点的史事,学生感受到西方殖民势力已经不断侵入中国沿海地区。 通过阅读书本反驳圣塔伦子爵给葡萄牙王室的报告中“应中国人自己的请求”的观点,培养学生辩证分析历史问题的能力。

课堂小结

教师总结升华:今天,我们跟随的东来的葡使,回望了百年前郑和七下西洋“强而不欺,威而不霸”的民族气度,重温了戚继光抗倭“不屈不挠,大义凛然”的国家底蕴,这些早已浸润于大国外交的筋骨血脉。也感受到15、16世纪西方文明喷薄欲出,纵横海洋,古老的东方农耕文明逐渐陷入困境。而这世界的每一天,万物都在更新。21世纪的今天,葡使再次东来,在深刻而宏阔的时代变局中,我们这个伟大的国家和民族已用它那更加开放包容,坚定自信的气度底蕴书写出潮平两岸阔的现在,迈向风正一帆悬的未来。亲爱的同学们,乘着时代的季风,去扬帆远航,绘就大国外交波澜壮阔的前行图景!

作业设计

作业设计 设计意图

活动一:《小豆芽,大智慧》 郑和船队每次出航,都会携带大量的豆类种子,船员在船上十分热衷于种豆芽,这其中隐藏着什么大智慧?在航行途中船队还可能会遇到什么困难,又是如何解决的。请同学们查阅相关史料,做好活动报告书。 活动二:《西同东讲》 1517年东来的葡使,是西方派来中国的第一位使臣,东西方文化、制度各有差异,请同学们查找资料,续编葡使与中国官员的对话。 中国官员:大胆,你们是何人,竟敢在此鸣炮挑衅! 葡使:…… 以小豆芽为切口,激发学生探究学习的热情,了解更多郑和船队航行的故事,学生感受中国人民的智慧和勇气,培养学生家国情怀,查阅史料的过程是培养史料实证的过程。 通过查阅史料,续编对话,学生了解东西方制度文化的不同,看到古老中国帝国脚步的滞后,为接下来近代史的学习做铺垫。培养学生唯物史观,能合理进行历史想象。

板书设计

明朝的对外关系 一、郑和下西洋 和 1.概况 2.目的 3.影响 二、戚继光抗倭 战 1.背景 2.概况 三.葡萄牙攫取在澳门的居住权 困

参考资料

1.《义务教育历史课程标准(2022年版)》,北京师范大学出版社,2022年4月。 2.万明《明代中葡两国的第一次正式交往》,《中国史研究》,1997年第2期。 3.万明《全球史视野下的郑和下西洋》,《中国史研究动态》,2019年第2期. 4.吴志良《鸦片战争前后葡萄牙寻找澳门主权论据的过程——圣塔伦子爵<关于葡萄牙人居留澳门的备忘录>》,《近代史研究》,1996年第2期。 5.樊树志《“倭寇”新论——以“嘉靖大倭寇”为中心》,《复旦学报(社会科学版)》,2000年第1期。 6.刘祥学《从明朝中后期的民族政策看葡萄牙殖民者窃占澳门得逞的原因》,《中国边疆史地研究》,2000年6月。

同课章节目录