【高考押题卷】2025年高考生物高频易错考前冲刺 生态系统及其稳定性(含解析)

文档属性

| 名称 | 【高考押题卷】2025年高考生物高频易错考前冲刺 生态系统及其稳定性(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 838.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-29 00:06:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高考生物考前冲刺押题预测 生态系统及其稳定性

一.选择题(共15小题)

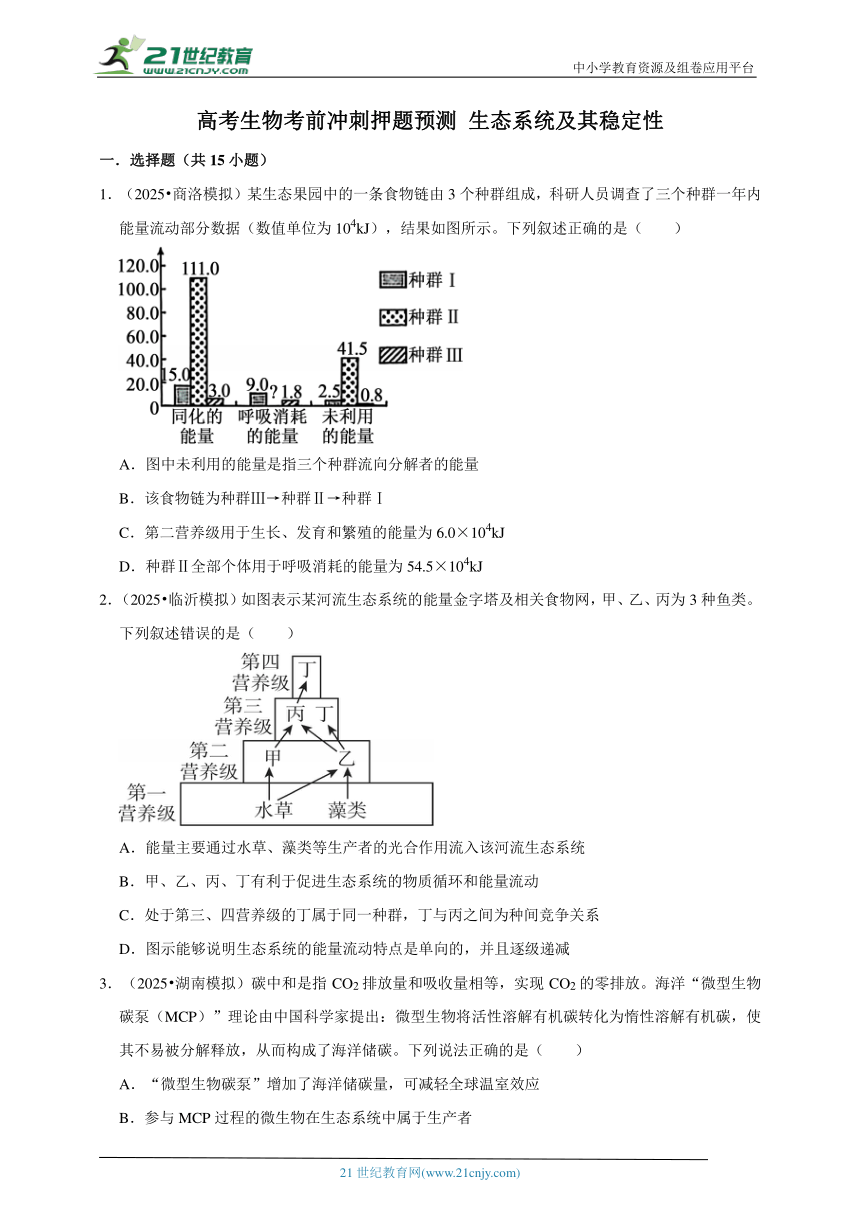

1.(2025 商洛模拟)某生态果园中的一条食物链由3个种群组成,科研人员调查了三个种群一年内能量流动部分数据(数值单位为104kJ),结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.图中未利用的能量是指三个种群流向分解者的能量

B.该食物链为种群Ⅲ→种群Ⅱ→种群Ⅰ

C.第二营养级用于生长、发育和繁殖的能量为6.0×104kJ

D.种群Ⅱ全部个体用于呼吸消耗的能量为54.5×104kJ

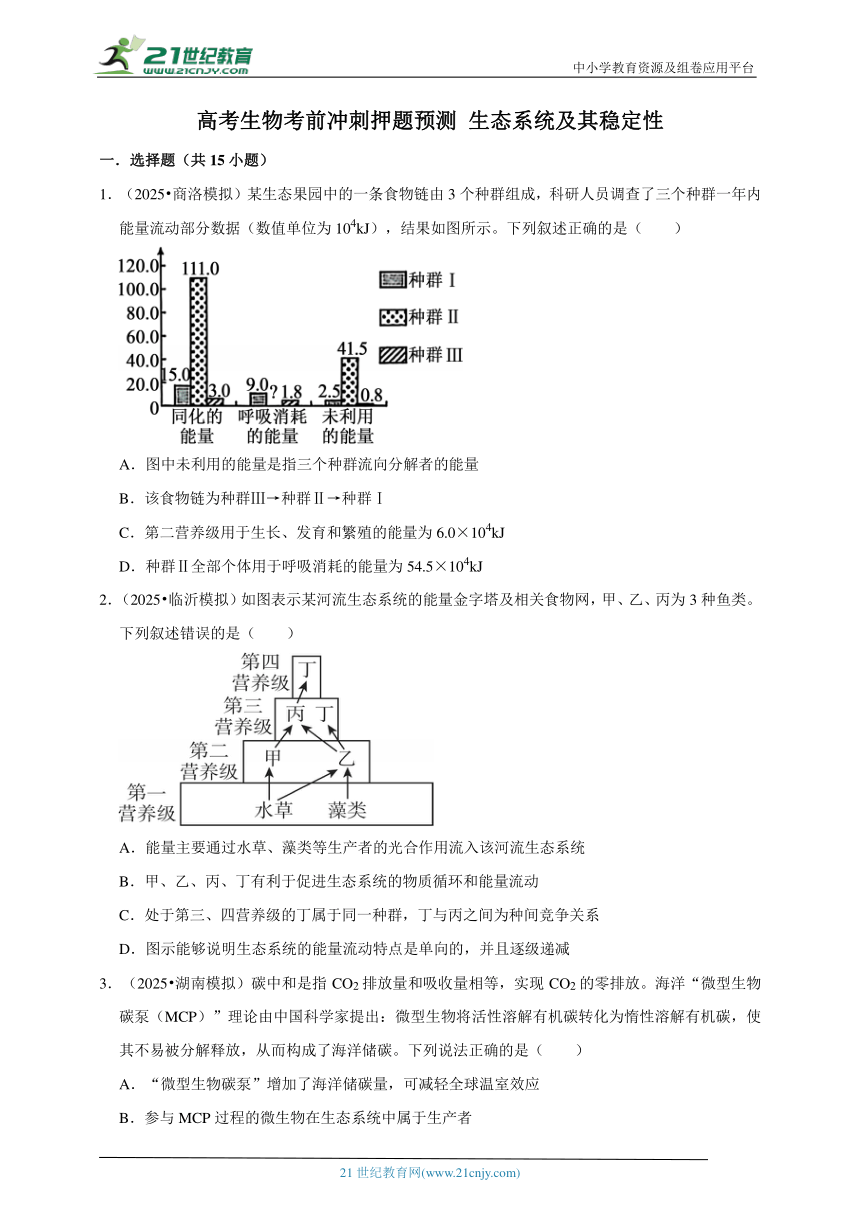

2.(2025 临沂模拟)如图表示某河流生态系统的能量金字塔及相关食物网,甲、乙、丙为3种鱼类。下列叙述错误的是( )

A.能量主要通过水草、藻类等生产者的光合作用流入该河流生态系统

B.甲、乙、丙、丁有利于促进生态系统的物质循环和能量流动

C.处于第三、四营养级的丁属于同一种群,丁与丙之间为种间竞争关系

D.图示能够说明生态系统的能量流动特点是单向的,并且逐级递减

3.(2025 湖南模拟)碳中和是指CO2排放量和吸收量相等,实现CO2的零排放。海洋“微型生物碳泵(MCP)”理论由中国科学家提出:微型生物将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放,从而构成了海洋储碳。下列说法正确的是( )

A.“微型生物碳泵”增加了海洋储碳量,可减轻全球温室效应

B.参与MCP过程的微生物在生态系统中属于生产者

C.增强海洋“微型生物碳泵”会延缓“碳中和”进程

D.CO2在海洋生物群落与无机环境之间不断循环的过程称为碳循环

4.(2025 德阳模拟)稻虾轮作是一种全新的绿色生态种养模式,五至八月种稻,十月至次年四月养虾,将水稻种植与虾类养殖结合在一起,不仅保证水稻的生长,还能有效提升虾类的品质。下列相关叙述,合理的是( )

A.稻虾轮作模式的稻田需要比普通稻田使用更多的农药

B.种植水稻施用有机肥中的能量输入该农田生态系统的生产者

C.水稻固定的总能量约10%~20%通过食物链流入虾和人

D.虾捕食害虫和杂草有利于更多能量流向对人有益的部分

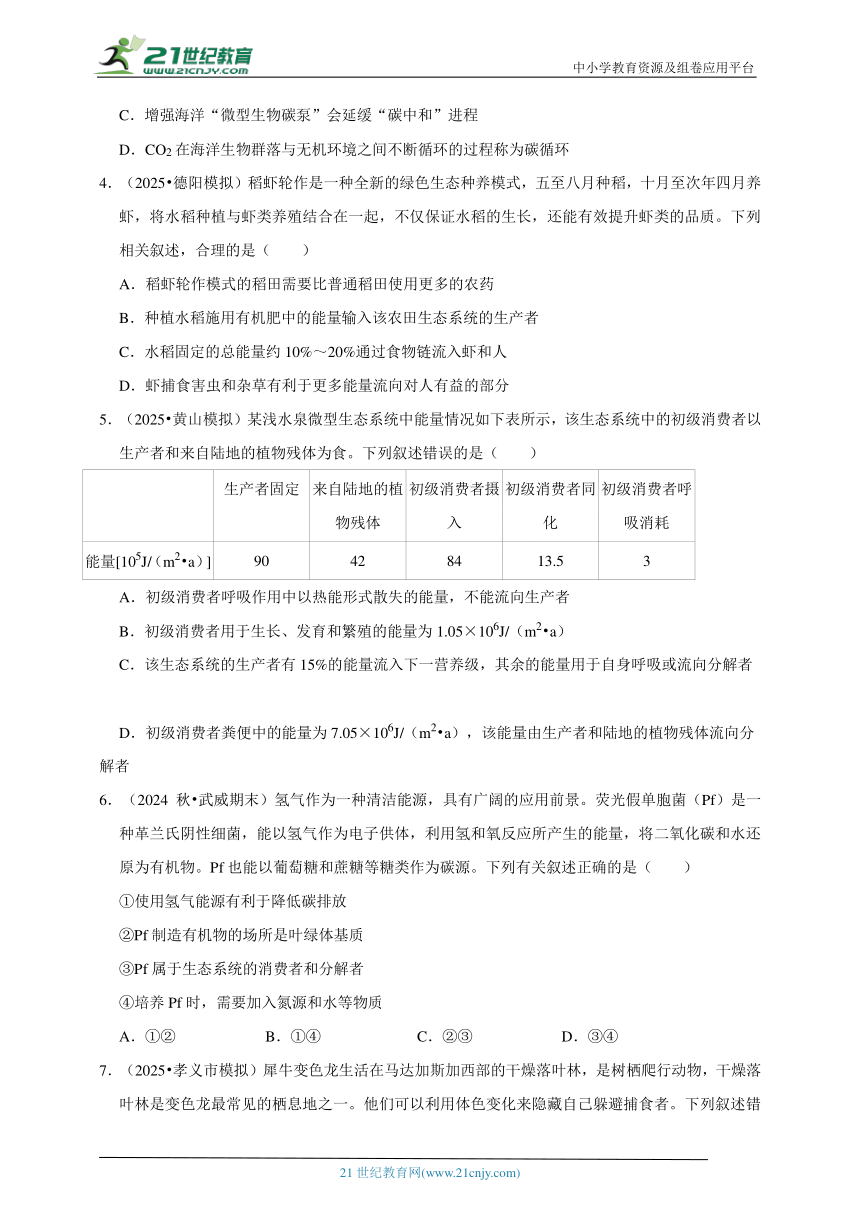

5.(2025 黄山模拟)某浅水泉微型生态系统中能量情况如下表所示,该生态系统中的初级消费者以生产者和来自陆地的植物残体为食。下列叙述错误的是( )

生产者固定 来自陆地的植物残体 初级消费者摄入 初级消费者同化 初级消费者呼吸消耗

能量[105J/(m2 a)] 90 42 84 13.5 3

A.初级消费者呼吸作用中以热能形式散失的能量,不能流向生产者

B.初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量为1.05×106J/(m2 a)

C.该生态系统的生产者有15%的能量流入下一营养级,其余的能量用于自身呼吸或流向分解者

D.初级消费者粪便中的能量为7.05×106J/(m2 a),该能量由生产者和陆地的植物残体流向分解者

6.(2024秋 武威期末)氢气作为一种清洁能源,具有广阔的应用前景。荧光假单胞菌(Pf)是一种革兰氏阴性细菌,能以氢气作为电子供体,利用氢和氧反应所产生的能量,将二氧化碳和水还原为有机物。Pf也能以葡萄糖和蔗糖等糖类作为碳源。下列有关叙述正确的是( )

①使用氢气能源有利于降低碳排放

②Pf制造有机物的场所是叶绿体基质

③Pf属于生态系统的消费者和分解者

④培养Pf时,需要加入氮源和水等物质

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

7.(2025 孝义市模拟)犀牛变色龙生活在马达加斯加西部的干燥落叶林,是树栖爬行动物,干燥落叶林是变色龙最常见的栖息地之一。他们可以利用体色变化来隐藏自己躲避捕食者。下列叙述错误的是( )

A.变色龙的体色变化属于物理信息

B.干燥气候是影响变色龙种群密度的非密度制约因素

C.变色龙通过变色隐藏自己躲避天敌,这种适应的形成是自然选择的结果

D.信息传递的完成仅需信息源和信息受体,两者缺一不可

8.(2025 碑林区校级模拟)土壤微生物碳泵(MCP)是指土壤中的微生物通过其代谢活动获得有机碳,并以微生物残体及有机代谢产物的形式进入并稳定续埋在土壤中的过程。MCP是土壤有机碳的重要来源之一。下列推理错误的是( )

A.可以用同位素标记法检测土壤微生物群落中有机碳的来源和去向

B.可利用大气中的CO2进行MCP,土壤中的化能合成细菌参与CO2的固定

C.相较于热带森林生态系统,冻原生态系统中微生物残体占土壤有机碳含量的比例更低

D.可利用植物进行MCP,植物残枝落叶中的有机碳被同化后全部转化成微生物的有机碳储存起来

9.(2024秋 青铜峡市校级期末)下列有关生态系统组成成分的叙述,正确的是( )

A.自养生物都属于生产者,都可以进行光合作用

B.动物都是消费者,其中植食性动物属于初级消费者

C.分解者都是异养生物,是生态系统不可缺少的成分

D.非生物的物质和能量是指阳光、水分、空气、真菌等

10.(2025 青铜峡市校级开学)对生态系统中流入第二营养级的能量进行分析,其中有一部分用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量,这部分能量是指( )

A.初级消费者摄入量﹣呼吸作用散失量

B.初级消费者摄入量﹣初级消费者粪便量﹣呼吸作用散失量

C.初级消费者同化量﹣流向分解者的能量

D.第二营养级未被利用的能量

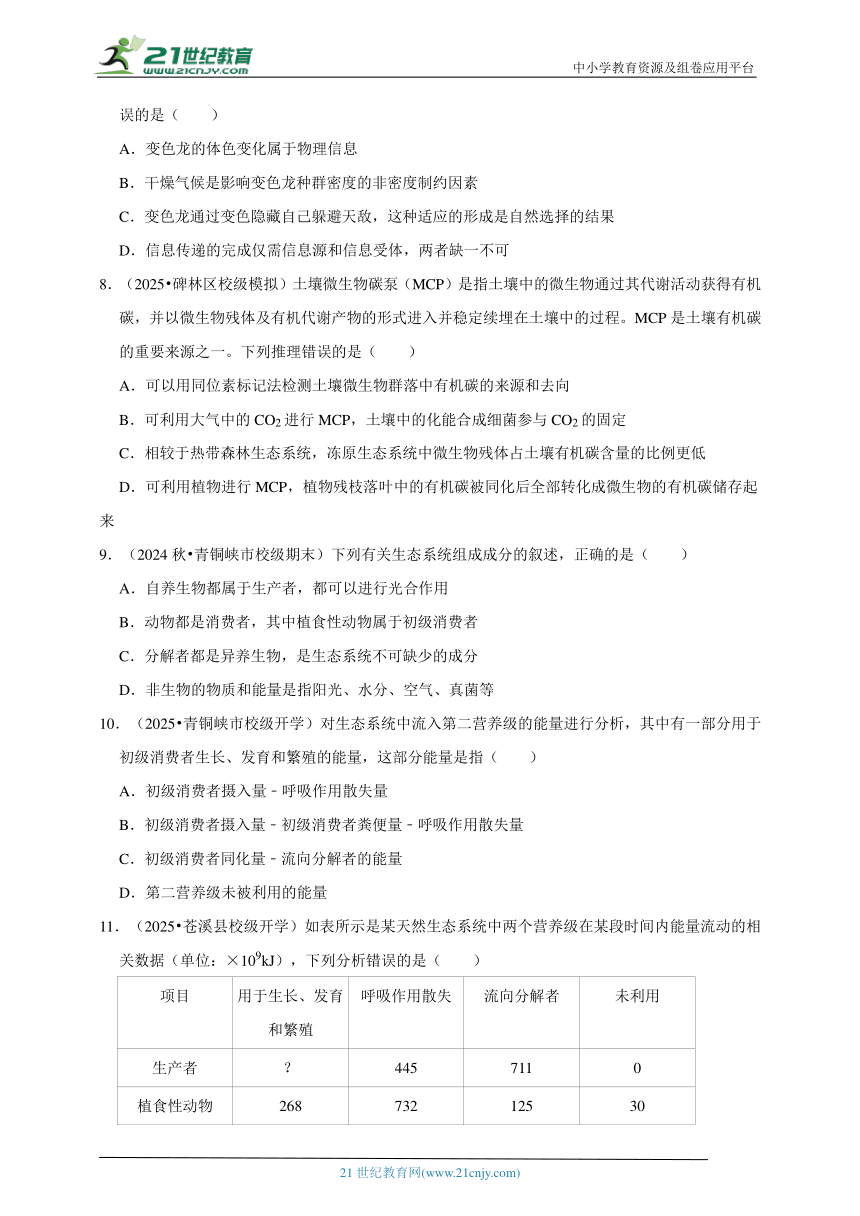

11.(2025 苍溪县校级开学)如表所示是某天然生态系统中两个营养级在某段时间内能量流动的相关数据(单位:×109kJ),下列分析错误的是( )

项目 用于生长、发育和繁殖 呼吸作用散失 流向分解者 未利用

生产者 ? 445 711 0

植食性动物 268 732 125 30

A.调查期间,生产者的生物量没有增加

B.生产者用于生长、发育和繁殖的能量值为1711×109kJ

C.第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3%

D.植食性动物粪便中储存的能量值是表中的125×109kJ

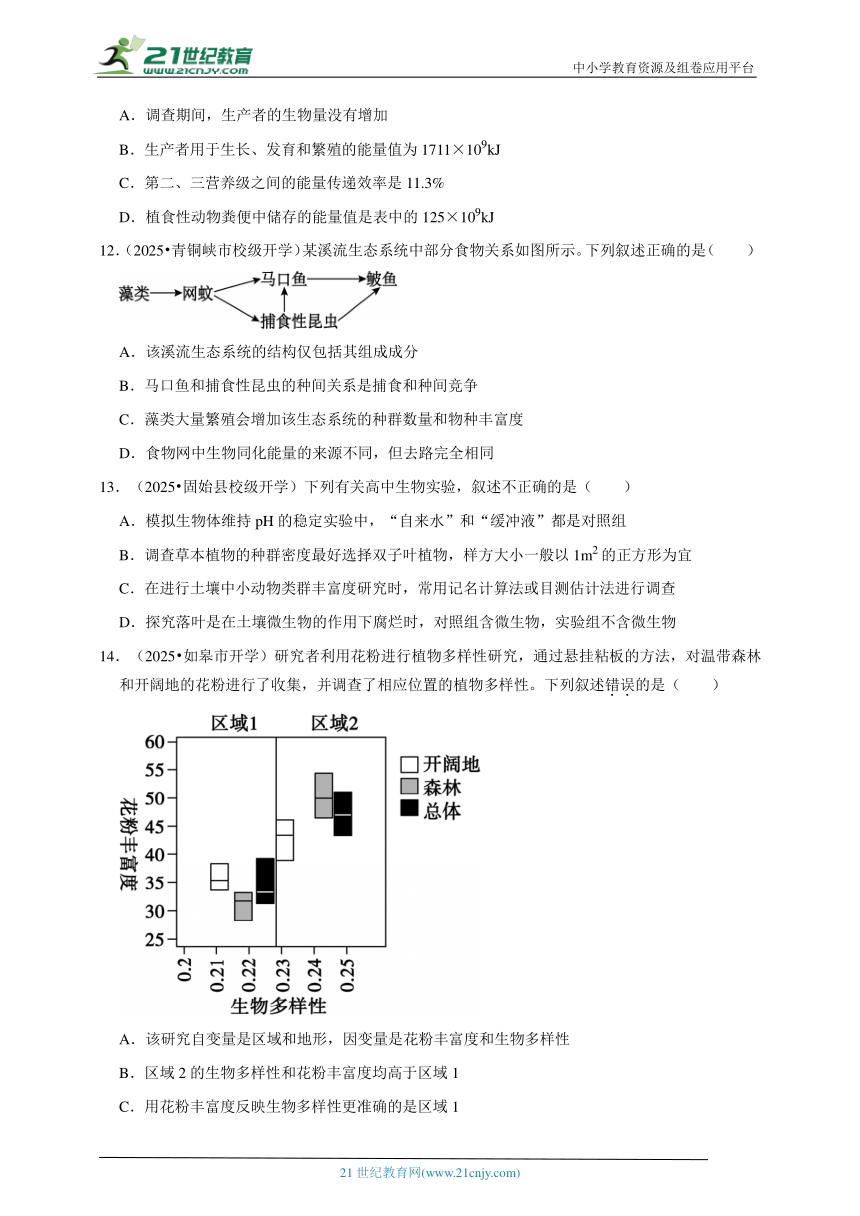

12.(2025 青铜峡市校级开学)某溪流生态系统中部分食物关系如图所示。下列叙述正确的是( )

A.该溪流生态系统的结构仅包括其组成成分

B.马口鱼和捕食性昆虫的种间关系是捕食和种间竞争

C.藻类大量繁殖会增加该生态系统的种群数量和物种丰富度

D.食物网中生物同化能量的来源不同,但去路完全相同

13.(2025 固始县校级开学)下列有关高中生物实验,叙述不正确的是( )

A.模拟生物体维持pH的稳定实验中,“自来水”和“缓冲液”都是对照组

B.调查草本植物的种群密度最好选择双子叶植物,样方大小一般以1m2的正方形为宜

C.在进行土壤中小动物类群丰富度研究时,常用记名计算法或目测估计法进行调查

D.探究落叶是在土壤微生物的作用下腐烂时,对照组含微生物,实验组不含微生物

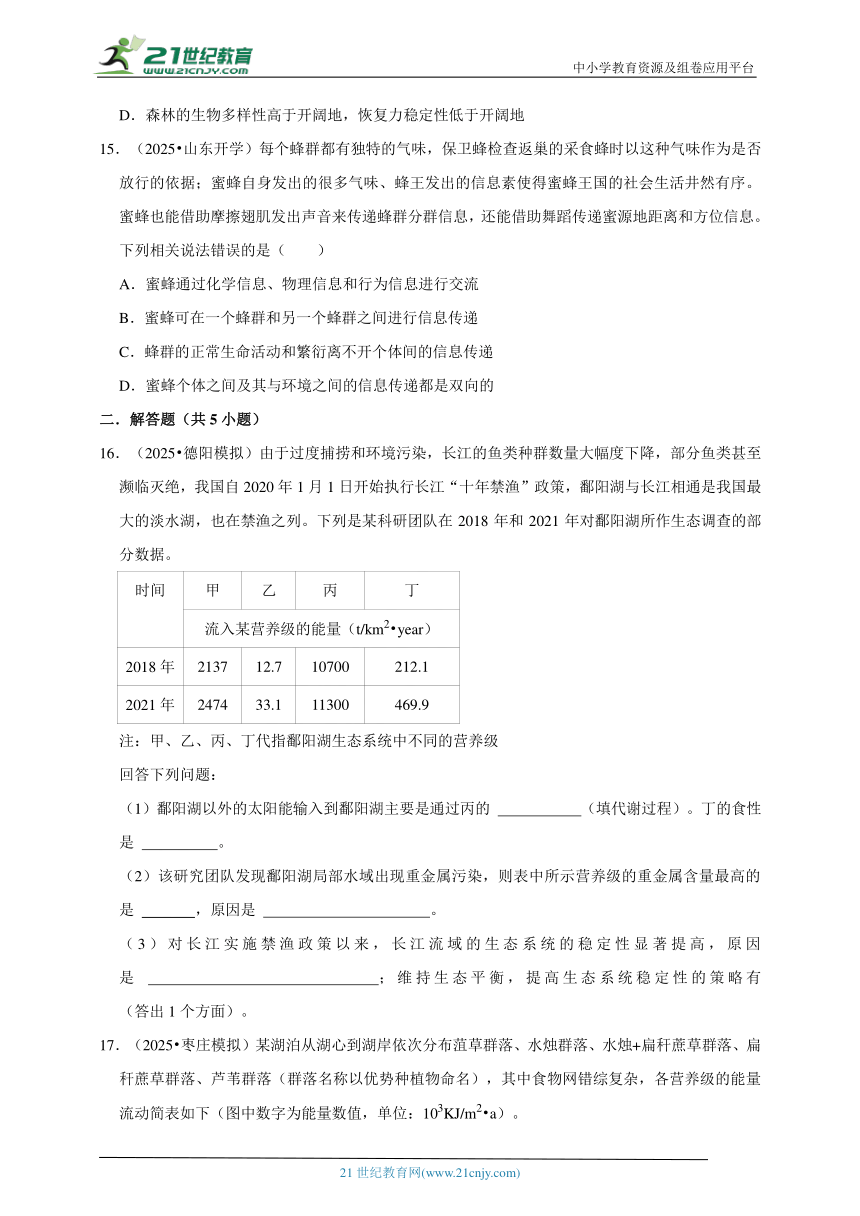

14.(2025 如皋市开学)研究者利用花粉进行植物多样性研究,通过悬挂粘板的方法,对温带森林和开阔地的花粉进行了收集,并调查了相应位置的植物多样性。下列叙述错误的是( )

A.该研究自变量是区域和地形,因变量是花粉丰富度和生物多样性

B.区域2的生物多样性和花粉丰富度均高于区域1

C.用花粉丰富度反映生物多样性更准确的是区域1

D.森林的生物多样性高于开阔地,恢复力稳定性低于开阔地

15.(2025 山东开学)每个蜂群都有独特的气味,保卫蜂检查返巢的采食蜂时以这种气味作为是否放行的依据;蜜蜂自身发出的很多气味、蜂王发出的信息素使得蜜蜂王国的社会生活井然有序。蜜蜂也能借助摩擦翅肌发出声音来传递蜂群分群信息,还能借助舞蹈传递蜜源地距离和方位信息。下列相关说法错误的是( )

A.蜜蜂通过化学信息、物理信息和行为信息进行交流

B.蜜蜂可在一个蜂群和另一个蜂群之间进行信息传递

C.蜂群的正常生命活动和繁衍离不开个体间的信息传递

D.蜜蜂个体之间及其与环境之间的信息传递都是双向的

二.解答题(共5小题)

16.(2025 德阳模拟)由于过度捕捞和环境污染,长江的鱼类种群数量大幅度下降,部分鱼类甚至濒临灭绝,我国自2020年1月1日开始执行长江“十年禁渔”政策,鄱阳湖与长江相通是我国最大的淡水湖,也在禁渔之列。下列是某科研团队在2018年和2021年对鄱阳湖所作生态调查的部分数据。

时间 甲 乙 丙 丁

流入某营养级的能量(t/km2 year)

2018年 2137 12.7 10700 212.1

2021年 2474 33.1 11300 469.9

注:甲、乙、丙、丁代指鄱阳湖生态系统中不同的营养级

回答下列问题:

(1)鄱阳湖以外的太阳能输入到鄱阳湖主要是通过丙的 (填代谢过程)。丁的食性是 。

(2)该研究团队发现鄱阳湖局部水域出现重金属污染,则表中所示营养级的重金属含量最高的是 ,原因是 。

(3)对长江实施禁渔政策以来,长江流域的生态系统的稳定性显著提高,原因是 ;维持生态平衡,提高生态系统稳定性的策略有 (答出1个方面)。

17.(2025 枣庄模拟)某湖泊从湖心到湖岸依次分布菹草群落、水烛群落、水烛+扁秆蔗草群落、扁秆蔗草群落、芦苇群落(群落名称以优势种植物命名),其中食物网错综复杂,各营养级的能量流动简表如下(图中数字为能量数值,单位:103KJ/m2 a)。

营养级 呼吸以热能散失的能量 流向分解者的能量 流向下一营养级的能量 A 输入有机物中的化学能

第一 611 120 435 1560 ﹣

第二 127 45 M 286 97

第三 33 14 9 N 35

(1)从湖心到湖岸依次分布的优势种植物为菹草、水烛、扁秆蔗草、芦苇,这体现了群落的 结构,由于人类活动和气候变化导致该湖泊的水位逐年下降,湖心菹草群落逐渐向芦苇群落演替,这属于 演替。

(2)表中A代表 ,第二营养级用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量是 (103KJ/m2 a),第二、三营养级之间的能量传递效率是 (小数点后保留1位)。

(3)要研究该湖泊中扁秆蔗草的生态位,通常要研究它在研究区域的 (答出2点),湖泊中每种植物都占据着相对稳定的生态位,其意义是 。

18.(2025 河东区一模)土壤中的微生物数量与脲酶活性可反映土壤的肥力状况。为研究不同施肥方式对土壤微生物数量和脲酶活性的影响,试验分组如下:不施肥(CK)、有机肥(M)、化肥(NP)、麦秸还田(S)、有机肥+化肥(M+NP)、麦秸还田+化肥(S+NP),其中,NP中氮肥为尿素,麦秸未经处理直接还田,结果如图所示。回答下列问题:

(1)从生态系统组成成分分析,施用的肥料属于 。M、NP和S三种施肥方式中,对土壤微生物数量影响最大的是 。

(2)研究还表明,与CK组相比,S组小麦产量差异不显著。据图a分析,其原因是 。

(3)秸秆可用于生产畜禽饲料和食用菌,畜禽粪便和使用过的食用菌培养基用于还田,从研开究能量流动的实践意义考虑,这样就实现了 。利用该方式能减少人类对生态和环境的影响,从而降低 。

(4)下列说法正确的是 (填序号)。

①合理施肥可以提高氮的循环效率

②施肥可增加土壤微生物数量和脲酶活性

③为提高土壤肥力,短期内施用有机肥比化肥更有效

④施用有机肥时,松土可促进有氧呼吸

19.(2025 商洛模拟)为了对某流域生态系统进行保护,某地“退田还林”演替过程中植物群落的变化如表所示。回答下列问题:

演替阶段 物种组成/种 个体数量/[株 (400m2)﹣1]

乔木 灌木 草本 总计 乔木 灌木 草本 总计

演替5年 — 24 45 69 — 131 3579 3710

演替15年 — 17 46 63 — 196 2773 2969

演替23年 7 18 39 64 151 204 2077 2432

森林生物群落 12 35 30 77 112 171 1476 1759

(1)表中不同植物之间的种间关系可能是 (答出2种)。

(2)表中所示的演替为 。随着演替的进行,群落的 (填“垂直结构”“水平结构”或“垂直结构和水平结构”)发生了变化。

(3)与演替23年相比,演替5年时植物群落对阳光的利用能力较 (填“强”或“弱”),原因是 。

(4)与演替初期相比,演替到森林生物群落阶段时,生态系统抵抗外界干扰并使自身结构和功能保持原状的能力更强,分析表中数据,推测出现该现象的原因是 。

20.(2025 苍溪县校级开学)随着四川各地生态环境不断改善,近年来大批从西伯利亚去往南方越冬的过境海鸥等候鸟,纷纷驻留于境内泸州、遂宁、成都、德阳、宜宾等地水域,成为冬日景观。请回答:

(1)成群的海鸥在水面上翩翩起舞,形成了一道美丽的风景,这体现了生物多样性的 价值。省内各地水域生态环境改善,吸引大量候鸟驻留,其主要原因是 。

(2)海鸥的到来,吸引大批游客前来观鸟拍照。许多人向海鸥投喂面包,该时段流经该生态系统的总能量 (填“>”“<“或“=”)生产者所固定的太阳能。专家呼吁不要向海鸥投喂面包,一是因为面包营养成分单一,不利于海鸥生长;二是大量面包屑沉入水底,可能会导致 ,水体溶氧量降低。

(3)如果你是一名护鸟志愿者,除不随意投喂以外,请再对游客提出至少两条合理倡议: 。

高考生物考前冲刺押题预测 生态系统及其稳定性

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.(2025 商洛模拟)某生态果园中的一条食物链由3个种群组成,科研人员调查了三个种群一年内能量流动部分数据(数值单位为104kJ),结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.图中未利用的能量是指三个种群流向分解者的能量

B.该食物链为种群Ⅲ→种群Ⅱ→种群Ⅰ

C.第二营养级用于生长、发育和繁殖的能量为6.0×104kJ

D.种群Ⅱ全部个体用于呼吸消耗的能量为54.5×104kJ

【考点】能量流动的概念和过程;能量流动的特点及相关计算.

【专题】坐标曲线图;物质循环和能量流动;解决问题能力.

【答案】C

【分析】1、生态系统中能量流动的特点是:单向流动、逐级递减;

2、能量去路:①自身呼吸消耗、转化为其他形式的能量和热能;②流向下一营养级;③残体、粪便等被分解者分解;④未被利用:包括生物每年的积累量,也包括动植物残体以化学燃料形式被储存起来的能量。即一个营养级所同化的能量=呼吸消耗的能量+被下一营养级同化的能量+分解者利用的能量+未被利用的能量。

【解答】解:A、未利用的能量是指同化量中除去自身呼吸作用消耗能量、流向下一个营养级的能量和被分解者利用的能量以外剩余的能量,A错误;

B、据图可知,种群Ⅱ同化的能量最多,种群Ⅰ次之,种群Ⅲ最少,因此该食物链为种群Ⅱ→种群Ⅰ→种群Ⅲ,B错误;

C、同化的能量减去呼吸消耗的能量等于用于自身生长、发育和繁殖的能量,即15×104﹣9.0×104=6.0×104kJ,C正确;

D、种群Ⅱ同化的能量(111.0×104kJ)除了未利用的(41.5×104kJ)外,还有流向下一营养级的能量(15×104kJ)和分解者的能量(未知),因此根据图中数值推测种群Ⅱ全部个体用于呼吸消耗的能量小于15×104kJ,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统的能量流动特点及相关的计算,意在考查考生的识图能力、分析能力和计算能力。

2.(2025 临沂模拟)如图表示某河流生态系统的能量金字塔及相关食物网,甲、乙、丙为3种鱼类。下列叙述错误的是( )

A.能量主要通过水草、藻类等生产者的光合作用流入该河流生态系统

B.甲、乙、丙、丁有利于促进生态系统的物质循环和能量流动

C.处于第三、四营养级的丁属于同一种群,丁与丙之间为种间竞争关系

D.图示能够说明生态系统的能量流动特点是单向的,并且逐级递减

【考点】食物链与食物网;能量流动的概念和过程;群落中生物的种间关系.

【专题】模式图;生态系统;理解能力.

【答案】C

【分析】1、一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(、消费者和分解者组成。

2、食物链反映的是不同生物之间的捕食关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

3、在生态系统中能量沿着食物链流动逐级递减,即能量往下一级传递只是传递上一级能量的10%~20%。

【解答】解:A、水草、藻类等属于生产者,它们通过光合作用固定太阳能,使得能量流入该河流生态系统,A正确;

B、甲、乙、丙、丁属于消费者,消费者在生态系统中能够促进物质循环和能量流动。例如,它们通过摄取食物获取物质和能量,在呼吸作用等过程中又将物质释放到环境中,促进物质的循环;同时在食物链和食物网中参与能量的传递和转化,B正确;

C、由图可知,丙与丁竞争相同的食物乙,同时丁以丙为食,因此丁与丙之间的种间关系表现为竞争和捕食,C错误;

D、从能量金字塔可以看出,随着营养级的升高,能量越来越少,这能够说明生态系统的能量流动特点是单向的(沿着食物链和食物网方向流动,不能逆向流动),并且逐级递减(后一营养级获得的能量是前一营养级的10%﹣20%左右),D正确。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

3.(2025 湖南模拟)碳中和是指CO2排放量和吸收量相等,实现CO2的零排放。海洋“微型生物碳泵(MCP)”理论由中国科学家提出:微型生物将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放,从而构成了海洋储碳。下列说法正确的是( )

A.“微型生物碳泵”增加了海洋储碳量,可减轻全球温室效应

B.参与MCP过程的微生物在生态系统中属于生产者

C.增强海洋“微型生物碳泵”会延缓“碳中和”进程

D.CO2在海洋生物群落与无机环境之间不断循环的过程称为碳循环

【考点】碳循环过程与温室效应.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】A

【分析】物质循环是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都在不断从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

【解答】解:A、“微型生物碳泵”通过微型生物将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放,从而构成了海洋储碳,增强海洋“微型生物碳泵”有利于增加海洋储碳,减少空气中的二氧化碳,可减轻全球温室效应,A正确;

B、MCP过程是将活性有机碳转化为惰性有机碳的过程,直接利用的物质是有机物,即参与MCP过程的微生物不属于生产者,生产者利用的是CO2,B错误;

C、惰性溶解有机碳不易被分解释放CO2,MCP能减少CO2的排放,因此可以加快“碳中和”进程,C错误;

D、碳循环是指碳元素在生物群落与无机环境之间不断循环的过程,D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查的是生态系统的物质循环的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握的能力,难度适中。

4.(2025 德阳模拟)稻虾轮作是一种全新的绿色生态种养模式,五至八月种稻,十月至次年四月养虾,将水稻种植与虾类养殖结合在一起,不仅保证水稻的生长,还能有效提升虾类的品质。下列相关叙述,合理的是( )

A.稻虾轮作模式的稻田需要比普通稻田使用更多的农药

B.种植水稻施用有机肥中的能量输入该农田生态系统的生产者

C.水稻固定的总能量约10%~20%通过食物链流入虾和人

D.虾捕食害虫和杂草有利于更多能量流向对人有益的部分

【考点】信息传递在农业生产中的应用;生态系统的组成成分;能量流动的概念和过程;研究能量流动实践意义.

【专题】正推法;生态系统;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】D

【分析】研究生态系统的能量流动,可以帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。研究生态系统的能量流动,还可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

【解答】解:A、稻虾轮作是一种全新的绿色生态种养模式,稻虾轮作模式的稻田需要比普通稻田使用更少的农药,A错误;

B、有机肥会被分解者分解为矿质元素提供给生产者,能量不会流入生产者,B错误;

C、能量传递效率在10%﹣20%是指相邻两个营养级之间的能量传递情况,水稻等生产者固定的总能量约10%~20%通过食物链流入下一营养级,虾和人不是该营养级的全部生物,C错误;

D、虾捕食害虫和杂草减少了流向害虫和杂草的能量,有利于更多能量流向对人有益的部分,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查了生态农业中的能量流动、物质循环以及农药使用等相关知识点,意在考查学生对生态农业原理的理解和应用能力,检验学生运用生态系统能量流动和物质循环等知识分析实际农业生产模式的能力。

5.(2025 黄山模拟)某浅水泉微型生态系统中能量情况如下表所示,该生态系统中的初级消费者以生产者和来自陆地的植物残体为食。下列叙述错误的是( )

生产者固定 来自陆地的植物残体 初级消费者摄入 初级消费者同化 初级消费者呼吸消耗

能量[105J/(m2 a)] 90 42 84 13.5 3

A.初级消费者呼吸作用中以热能形式散失的能量,不能流向生产者

B.初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量为1.05×106J/(m2 a)

C.该生态系统的生产者有15%的能量流入下一营养级,其余的能量用于自身呼吸或流向分解者

D.初级消费者粪便中的能量为7.05×106J/(m2 a),该能量由生产者和陆地的植物残体流向分解者

【考点】能量流动的特点及相关计算.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】C

【分析】生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。流入某一营养级的能量去向有:一部分通过呼吸作用以热能形式散失、一部分随生物遗体残骸被分解者利用、一部分流入下一营养级以及未被利用的能量。即同化量=呼吸作用以热能形式散失+被分解者利用+流入下一营养级+未被利用的能量。

【解答】解:A、初级消费者呼吸作用中以热能形式散失的能量进入大气中,不能重新回收利用,不能流向生产者再利用,A正确;

B、初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量=同化能量﹣呼吸消耗的能量=(13.5﹣3)×105=10.5×105J/(m2 a),B正确;

C、表格未给出生产者流入初级消费者的具体能量数值,无法计算生产者流入下一营养级的能量,C错误;

D、初级消费者粪便中的能量=初级消费者摄入量﹣初级消费者同化量=(84﹣13.5)×105=70.5×105J/(m2 a),该能量属于生产者的同化量,以残体形式流向分解者,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统能量流动相关知识,包括总能量计算、能量流动方向及各营养级能量分配等知识点,意在考查学生对能量流动原理的理解和应用能力,检验学生对能量流动各环节概念及关系的掌握程度。

6.(2024秋 武威期末)氢气作为一种清洁能源,具有广阔的应用前景。荧光假单胞菌(Pf)是一种革兰氏阴性细菌,能以氢气作为电子供体,利用氢和氧反应所产生的能量,将二氧化碳和水还原为有机物。Pf也能以葡萄糖和蔗糖等糖类作为碳源。下列有关叙述正确的是( )

①使用氢气能源有利于降低碳排放

②Pf制造有机物的场所是叶绿体基质

③Pf属于生态系统的消费者和分解者

④培养Pf时,需要加入氮源和水等物质

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【考点】食物链与食物网;原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同.

【专题】正推法;真核细胞和原核细胞;生态系统;理解能力.

【答案】B

【分析】细菌的细胞都有细胞壁、细胞膜和细胞质,都没有由核膜包被的细胞核,也没有染色体,但有环状的DNA分子,位于细胞内特定的区域,这个区域叫作拟核。

【解答】解:①氢气只含有氢元素,荧光假单胞菌(Pf)是一种革兰氏阴性细菌,能以氢气作为电子供体,利用氢和氧反应所产生的能量,将二氧化碳和水还原为有机物,减少二氧化碳排放,①正确;

②Pf是一种革兰氏阴性细菌,属于原核生物,无叶绿体,②错误;

③荧光假单胞菌(Pf)是一种革兰氏阴性细菌,能以氢气作为电子供体,利用氢和氧反应所产生的能量,将二氧化碳和水还原为有机物。Pf也能以葡萄糖和蔗糖等糖类作为碳源。Pf属于生态系统的生产者,③错误;

④培养Pf时,需要加入氮源和水等物质,为其提供营养物质用于生长繁殖,④正确。

故①④正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查原核细胞与真核细胞结构的异同的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握的能力,难度适中。

7.(2025 孝义市模拟)犀牛变色龙生活在马达加斯加西部的干燥落叶林,是树栖爬行动物,干燥落叶林是变色龙最常见的栖息地之一。他们可以利用体色变化来隐藏自己躲避捕食者。下列叙述错误的是( )

A.变色龙的体色变化属于物理信息

B.干燥气候是影响变色龙种群密度的非密度制约因素

C.变色龙通过变色隐藏自己躲避天敌,这种适应的形成是自然选择的结果

D.信息传递的完成仅需信息源和信息受体,两者缺一不可

【考点】信息的种类、特点及其在生态系统中的作用;生物因素和非生物因素对种群数量变化的影响.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】D

【分析】生态系统中信息的种类:(1)物理信息:生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,如蜘蛛网的振动频率。(2)化学信息:生物在生命活动中,产生了一些可以传递信息的化学物质,如植物的生物碱、有机酸,动物的性外激素等。(3)行为信息:动物的特殊行为,对于同种或异种生物也能够传递某种信息,如孔雀开屏。

【解答】解:A、物理信息是生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,变色龙的体色变化属于物理信息,A正确;

B、非密度制约因素是指影响种群密度的因素其作用强度与种群密度无关,干燥气候对变色龙种群密度的影响与种群密度无关,属于非密度制约因素,B正确;

C、变色龙通过变色隐藏自己躲避天敌,在长期自然选择过程中,适应环境的个体生存下来并将该特征遗传下去,不适应的被淘汰,所以是自然选择的结果,C正确;

D、信息传递的完成不仅需要信息源和信息受体,还需要信道(信息传播的媒介)等,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查信息传递的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

8.(2025 碑林区校级模拟)土壤微生物碳泵(MCP)是指土壤中的微生物通过其代谢活动获得有机碳,并以微生物残体及有机代谢产物的形式进入并稳定续埋在土壤中的过程。MCP是土壤有机碳的重要来源之一。下列推理错误的是( )

A.可以用同位素标记法检测土壤微生物群落中有机碳的来源和去向

B.可利用大气中的CO2进行MCP,土壤中的化能合成细菌参与CO2的固定

C.相较于热带森林生态系统,冻原生态系统中微生物残体占土壤有机碳含量的比例更低

D.可利用植物进行MCP,植物残枝落叶中的有机碳被同化后全部转化成微生物的有机碳储存起来

【考点】物质循环;能量流动的概念和过程.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】D

【分析】土壤微生物的种类繁多,其中有生产者、消费者和分解者,它们是陆地生态系统中最活跃的组分,影响着土壤有机质的转化,在陆地生态系统的物质循环和能量流动中起重要作用。

【解答】解:A、为了检测土壤微生物群落中有机碳的来源和去向,可以用同位素标记法进行追踪,A正确;

B、MCP是指土壤中的微生物通过其代谢活动获得有机碳,并以微生物残体及有机代谢产物的形式进入并稳定续埋在土壤中的过程,土壤中的化能合成细菌参与CO2的固定,该过程属于MCP过程,B正确;

C、相较于热带森林生态系统,冻原生态系统中微生物残体占土壤有机碳含量的比例更低,因为冻原生态系统中微生物活动微弱,C正确;

D、土壤中的微生物可利用植物残体中的有机物进行MCP,植物残枝落叶中的有机碳被同化并不是全部转化成微生物的有机碳储存起来,因为微生物还需要进行自身呼吸作用消耗同化的有机物,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查生态系统的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

9.(2024秋 青铜峡市校级期末)下列有关生态系统组成成分的叙述,正确的是( )

A.自养生物都属于生产者,都可以进行光合作用

B.动物都是消费者,其中植食性动物属于初级消费者

C.分解者都是异养生物,是生态系统不可缺少的成分

D.非生物的物质和能量是指阳光、水分、空气、真菌等

【考点】生态系统的组成成分.

【专题】归纳推理;生态系统;理解能力.

【答案】C

【分析】生态系统的成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,自养生物属于生产者,包括光能自养生物和化能自养生物;绝大多数动物属于消费者,营寄生生活的细菌也是消费者;分解者是主要是营腐生生活的细菌和真菌。

【解答】解:A、自养生物都属于生产者,都能把无机物转变成有机物,但不都是通过光合作用完成无机物向有机物的转变,如硝化细菌是利用化能合成作用将无机物变成有机物的,A错误;

B、动物不都是消费者,如蚯蚓、秃鹫等为分解者,B错误;

C、分解者能将生态系统中动植物的遗体和残骸以及动物的粪便中的有机物分解成无机物返回到无机环境中,故分解者都是异养生物,是生态系统不可缺少的成分,C正确;

D、生态系统的组成成分中包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,其中非生物的物质和能量是指阳光、水分、空气等,不包括真菌,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

10.(2025 青铜峡市校级开学)对生态系统中流入第二营养级的能量进行分析,其中有一部分用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量,这部分能量是指( )

A.初级消费者摄入量﹣呼吸作用散失量

B.初级消费者摄入量﹣初级消费者粪便量﹣呼吸作用散失量

C.初级消费者同化量﹣流向分解者的能量

D.第二营养级未被利用的能量

【考点】能量流动的概念和过程.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】B

【分析】流入第二营养级的能量就是指第二营养级同化的能量,等于第二营养级摄入量减去初级消费者的粪便量。这些能量一部分在初级消费者的呼吸作用中以热能的形式散失;另一部分用于初级消费者的生长、发育和繁殖等生命活动。

【解答】解:A、初级消费者摄入量等于初级消费者同化量加初级消费者排出的粪便中所含能量,A错误;

B、初级消费者同化量﹣初级消费者呼吸作用散失的能量=初级消费者用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量,B正确;

C、初级消费者同化量等于初级消费者呼吸散失的能量加初级消费者用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量,C错误;

D、“未利用”是指未被自身呼吸作用消耗,也未被后一个营养级和分解者利用的能量,属于初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量中的一部分,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查能量流动的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

11.(2025 苍溪县校级开学)如表所示是某天然生态系统中两个营养级在某段时间内能量流动的相关数据(单位:×109kJ),下列分析错误的是( )

项目 用于生长、发育和繁殖 呼吸作用散失 流向分解者 未利用

生产者 ? 445 711 0

植食性动物 268 732 125 30

A.调查期间,生产者的生物量没有增加

B.生产者用于生长、发育和繁殖的能量值为1711×109kJ

C.第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3%

D.植食性动物粪便中储存的能量值是表中的125×109kJ

【考点】能量流动的特点及相关计算;能量流动的概念和过程.

【专题】能量传递效率的计算;物质循环和能量流动;解决问题能力.

【答案】D

【分析】(1)摄入量=同化量+粪便中的能量;

(2)同化量=用于生长、发育和繁殖的能量+呼吸作用消耗的能量。

【解答】解:A、从表格中看出,生产者未利用的能量为0,说明其生物量没有增加,A正确;

B、生产者用于生长、发育和繁殖的能量值等于流向分解者的能量+流向下一个营养级的能量=732+268+711=1711×109kJ,B正确;

C、第二营养级同化的能量是732+268=1000(×109kJ),第三营养级同化的能量是268﹣125﹣30=113(×109kJ),故第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3%,C正确;

D、植食性动物粪便中储存的能量属于生产者同化量中流向分解者的能量中的一部分,包括在711×109kJ中,D错误。

故选:D。

【点评】本题结合表格,考查生态系统的功能,重点考查生态系统的能量流动,要求考生识记生态系统中能量的输入、传递、转化和散失途径,能根据表中数据进行相关计算,属于考纲识记和理解层次的考查。

12.(2025 青铜峡市校级开学)某溪流生态系统中部分食物关系如图所示。下列叙述正确的是( )

A.该溪流生态系统的结构仅包括其组成成分

B.马口鱼和捕食性昆虫的种间关系是捕食和种间竞争

C.藻类大量繁殖会增加该生态系统的种群数量和物种丰富度

D.食物网中生物同化能量的来源不同,但去路完全相同

【考点】能量流动的概念和过程;群落中生物的种间关系;食物链与食物网.

【专题】模式图;种群和群落;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】B

【分析】1生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,组成成分又包括非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物链和食物网。

【解答】解:A、该溪流生态系统的结构包括其组成成分和营养结构,组成成分又包括非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物链和食物网,A错误;

B、马口鱼捕食捕食性昆虫,二者有共同的食物网蚊,其种间关系是捕食和种间竞争,B正确;

C、藻类大量繁殖增加藻类个体数,不会增加该生态系统的种群数量和物种丰富度,C错误;

D、食物网中生物同化能量的来源不同,去路也不完全相同,如最高营养级没有流入下一营养级的能量,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查群落和生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

13.(2025 固始县校级开学)下列有关高中生物实验,叙述不正确的是( )

A.模拟生物体维持pH的稳定实验中,“自来水”和“缓冲液”都是对照组

B.调查草本植物的种群密度最好选择双子叶植物,样方大小一般以1m2的正方形为宜

C.在进行土壤中小动物类群丰富度研究时,常用记名计算法或目测估计法进行调查

D.探究落叶是在土壤微生物的作用下腐烂时,对照组含微生物,实验组不含微生物

【考点】探究土壤中微生物的分解作用;生物体维持pH稳定的机制实验;估算种群密度的方法;土壤中动物类群丰富度的研究.

【专题】正推法;内环境与稳态;种群和群落;理解能力.

【答案】C

【分析】许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法或标记重捕法进行调查。在进行这类研究时,常用取样器取样的方法进行采集、调查。即用一定规格的捕虫器(如采集罐、吸虫器等)进行取样,采集后用放大镜或实体镜进行观察,通过调查样本中小动物的种类和数量来推测某一区域内土壤动物的丰富度,丰富度的统计方法通常有两种:一是记名计算法;二是目测估计法。

【解答】解:A、在模拟生物体维持pH的稳定实验中,“自来水”和“缓冲液”都是对照组,“肝匀浆”是实验组,A正确;

B、调查草本植物的种群密度最好选择双子叶植物,双子叶植物,是单株的植物,方便计数,样方大小一般以1m2的正方形为宜,B正确;

C、在进行土壤中小动物类群丰富度研究时,常用的方法是取样器取样法,C错误;

D、探究土壤微生物的分解作用实验中,自变量是土壤微生物的有无,实验组含微生物,对照组不含微生物,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查内环境稳态和群落的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

14.(2025 如皋市开学)研究者利用花粉进行植物多样性研究,通过悬挂粘板的方法,对温带森林和开阔地的花粉进行了收集,并调查了相应位置的植物多样性。下列叙述错误的是( )

A.该研究自变量是区域和地形,因变量是花粉丰富度和生物多样性

B.区域2的生物多样性和花粉丰富度均高于区域1

C.用花粉丰富度反映生物多样性更准确的是区域1

D.森林的生物多样性高于开阔地,恢复力稳定性低于开阔地

【考点】生态系统稳定性的概念和类型.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】C

【分析】物种多样性包含两方面要素:①群落所含物种的多寡,即物种丰富度;②群落中各物种个体数目分配的均匀程度,即物种均匀度。

【解答】解:A、在该研究里,研究者对不同区域(区域1和区域2)以及不同地形(温带森林和开阔地)的花粉收集并调查植物多样性,自变量是区域和地形,因变量是随其变化的花粉丰富度和生物多样性,A正确;

B、从图中可以明显看出,区域2对应的生物多样性和花粉丰富度的数值均高于区域1,B正确;

C、在区域1中,开阔地和森林的生物多样性与花粉丰富度的变化趋势差异较大,而在区域2中,开阔地和森林的生物多样性与花粉丰富度的变化趋势更为一致,所以用花粉丰富度反映生物多样性更准确的是区域2,而不是区域1,C错误;

D、一般来说,森林的生物种类比开阔地多,生物多样性高,营养结构复杂,自我调节能力强,所以恢复力稳定性低于开阔地,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查了生态系统的生物多样性、生态系统的稳定性等知识点,意在考查考生对图表数据的分析处理能力,以及对相关生态系统知识的理解和运用能力。

15.(2025 山东开学)每个蜂群都有独特的气味,保卫蜂检查返巢的采食蜂时以这种气味作为是否放行的依据;蜜蜂自身发出的很多气味、蜂王发出的信息素使得蜜蜂王国的社会生活井然有序。蜜蜂也能借助摩擦翅肌发出声音来传递蜂群分群信息,还能借助舞蹈传递蜜源地距离和方位信息。下列相关说法错误的是( )

A.蜜蜂通过化学信息、物理信息和行为信息进行交流

B.蜜蜂可在一个蜂群和另一个蜂群之间进行信息传递

C.蜂群的正常生命活动和繁衍离不开个体间的信息传递

D.蜜蜂个体之间及其与环境之间的信息传递都是双向的

【考点】信息的种类、特点及其在生态系统中的作用.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】D

【分析】(1)生态系统中的信息的种类有:

物理信息:光、声、温度、湿度、磁力等。如蜘蛛网的振动频率,蝙蝠发出的超声波。

化学信息:通过化学物质传递,如动物的性外激素,信息素等。

行为信息:通过动物特殊行为的传递,如蜜蜂跳舞、孔雀开屏等。

(2)生态系统中的信息传递作用有:

①生命活动正常进行离不开信息的作用;②生物种群的繁衍离不开信息的传递;

③调节生物种间关系,维持生态系统的平衡与稳定。

【解答】解:A、气味属于化学信息,蜜蜂借助翅膀振动发声属于物理信息,借助舞蹈传递信息属于行为信息,所以蜜蜂通过化学信息、物理信息和行为信息进行交流,A正确;

B、蜜蜂可以在一个蜂群内进行信息传递,也可能在不同蜂群之间进行信息传递,比如侦查蜂发现新蜜源可能会吸引其他蜂群的蜜蜂,B正确;

C、蜂群的正常生命活动和繁衍需要个体间的信息传递来维持社会生活井然有序,例如蜂王信息素维持蜂群秩序等,C正确;

D、蜜蜂个体之间的信息传递往往是双向的,但蜜蜂与环境之间的信息传递不一定都是双向的,比如环境中的光照等信息影响蜜蜂活动,而蜜蜂对环境的信息反馈相对有限,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查生态系统中信息传递的相关知识点,意在考查对信息种类及信息传递在生物群落内作用的理解和辨析能力。

二.解答题(共5小题)

16.(2025 德阳模拟)由于过度捕捞和环境污染,长江的鱼类种群数量大幅度下降,部分鱼类甚至濒临灭绝,我国自2020年1月1日开始执行长江“十年禁渔”政策,鄱阳湖与长江相通是我国最大的淡水湖,也在禁渔之列。下列是某科研团队在2018年和2021年对鄱阳湖所作生态调查的部分数据。

时间 甲 乙 丙 丁

流入某营养级的能量(t/km2 year)

2018年 2137 12.7 10700 212.1

2021年 2474 33.1 11300 469.9

注:甲、乙、丙、丁代指鄱阳湖生态系统中不同的营养级

回答下列问题:

(1)鄱阳湖以外的太阳能输入到鄱阳湖主要是通过丙的 光合作用 (填代谢过程)。丁的食性是 肉食性 。

(2)该研究团队发现鄱阳湖局部水域出现重金属污染,则表中所示营养级的重金属含量最高的是 乙 ,原因是 重金属进入生产者丙的体内后稳定存在且不易排出,被消费者摄食后,在消费者体内聚集,并随食物链逐渐积累在更高营养级,最终最高营养级乙的积累量最多 。

(3)对长江实施禁渔政策以来,长江流域的生态系统的稳定性显著提高,原因是 禁渔减少人类活动对水生生物的干扰,提高生态系统的生物多样性,增强生态系统的自我调节能力,使生态系统的稳定性提高 ;维持生态平衡,提高生态系统稳定性的策略有 控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力范围内,合理适度的利用生态系统。对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应物质、能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调 (答出1个方面)。

【考点】生态系统稳定性的概念和类型;能量流动的概念和过程;生物富集.

【专题】表格数据类简答题;生态系统;理解能力.

【答案】(1)光合作用 肉食性

(2)乙 重金属进入生产者丙的体内后稳定存在且不易排出,被消费者摄食后,在消费者体内聚集,并随食物链逐渐积累在更高营养级,最终最高营养级乙的积累量最多

(3)禁渔减少人类活动对水生生物的干扰,提高生态系统的生物多样性,增强生态系统的自我调节能力,使生态系统的稳定性提高 控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力范围内,合理适度的利用生态系统。对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应物质、能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调

【分析】分析图题表可知,丙表示第一营养级,甲表示第二营养级,丁表示第三营养级,乙表示第四营养级。

【解答】解:(1)在生态系统中,生产者通过光合作用,将太阳能固定在它们所制造的有机物中,由此可知,鄱阳湖以外的太阳能输入到鄱阳湖主要是通过丙的光合作用。由题表可知,丁属于第三营养级,丁的食性是肉食性。

(2)题图可知,乙是最高营养级,处于鄱阳湖生态系统的食物链顶端,重金属会沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端,则表中所示营养级的重金属含量最高的是乙,原因是重金属进入生产者丙的体内后稳定存在且不易排出,被消费者摄食后,在消费者体内聚集,并随食物链逐渐积累在更高营养级,最终最高营养级乙的积累量最多。

(3)正是由于生态系统具有自我调节能力,生态系统才能维持相对稳定。人们把生态系统维持或恢复自身结构与 功能处于相对平衡状态的能力,叫作生态系统的稳定性;对长江实施禁渔政策以来,长江流域的生态系统的稳定性显著提高,原因是禁渔减少人类活动对水生生物的干扰,提高生态系统的生物多样性,增强生态系统的自我调节能力,使生态系统的稳定性提高。维持生态平衡,提高生态系统稳定性的策略有控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力范围内,合理适度的利用生态系统。对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应物质、能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调。

故答案为:

(1)光合作用 肉食性

(2)乙 重金属进入生产者丙的体内后稳定存在且不易排出,被消费者摄食后,在消费者体内聚集,并随食物链逐渐积累在更高营养级,最终最高营养级乙的积累量最多

(3)禁渔减少人类活动对水生生物的干扰,提高生态系统的生物多样性,增强生态系统的自我调节能力,使生态系统的稳定性提高 控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力范围内,合理适度的利用生态系统。对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应物质、能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

17.(2025 枣庄模拟)某湖泊从湖心到湖岸依次分布菹草群落、水烛群落、水烛+扁秆蔗草群落、扁秆蔗草群落、芦苇群落(群落名称以优势种植物命名),其中食物网错综复杂,各营养级的能量流动简表如下(图中数字为能量数值,单位:103KJ/m2 a)。

营养级 呼吸以热能散失的能量 流向分解者的能量 流向下一营养级的能量 A 输入有机物中的化学能

第一 611 120 435 1560 ﹣

第二 127 45 M 286 97

第三 33 14 9 N 35

(1)从湖心到湖岸依次分布的优势种植物为菹草、水烛、扁秆蔗草、芦苇,这体现了群落的 水平 结构,由于人类活动和气候变化导致该湖泊的水位逐年下降,湖心菹草群落逐渐向芦苇群落演替,这属于 次生 演替。

(2)表中A代表 未利用的能量 ,第二营养级用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量是 405 (103KJ/m2 a),第二、三营养级之间的能量传递效率是 13.9% (小数点后保留1位)。

(3)要研究该湖泊中扁秆蔗草的生态位,通常要研究它在研究区域的 出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系 (答出2点),湖泊中每种植物都占据着相对稳定的生态位,其意义是 有利于不同生物充分利用环境资源 。

【考点】能量流动的特点及相关计算;群落的空间结构;群落的季节性和生态位;群落演替的类型.

【专题】正推法;种群和群落;理解能力.

【答案】(1)水平 次生

(2)未利用的能量 405 13.9%

(3)出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系 有利于不同生物充分利用环境资源

【分析】1、群落垂直结构是指在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象;植物主要受阳光的影响,动物主要受食物和栖息空间的影响;群落水平结构是因为地形的变化、土壤湿度和盐碱的差异、光照强度的不同等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异。

2、生态系统中的能量流动:(1)概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。(2)过程:某一营养级的同化量=呼吸作用中以热能形式散失的能量+用于自身生长、发育、繁殖的能量=摄入量﹣粪便量。(3)特点:单向流动、逐级递减。

【解答】解:(1)从湖心到湖岸依次分布的优势种植物为菹草、水烛、扁秆蔗草、芦苇,这体现了群落水平方向上的植物分布,体现了群落的水平结构;由于人类活动和气候变化导致该湖泊的水位逐年下降,湖心菹草群落逐渐向芦苇群落演替,在原有群落的基础上进行的演替属于次生演替。

(2)一个营养级的同化量可分为呼吸以热能散失的能量、流向分解者的能量、流向下一营养级的能量和未利用的能量,故表中A代表未利用的能量;第二营养级用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量为第二营养级的同化量﹣第二营养级呼吸的消耗量=第一营养级流向下一营养级的能量+第二营养级输入有机物中的化学能﹣第二营养级呼吸消耗的能量=435+97﹣127=405(103KJ/m2 a);第二营养级用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量=第二营养级流向分解者的能量+第二营养级流向下一营养级的能量+第二营养级未利用的能量,即45+M+286=405,解得M=74,因此第二、三营养级之间的能量传递效率=74÷(435+97)=13.9%(小数点后保留1位)。

(3)生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,扁秆蔗草属于植物,研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等;湖泊中每种植物都占据着相对稳定的生态位,其意义是有利于不同生物充分利用环境资源。

故答案为:

(1)水平 次生

(2)未利用的能量 405 13.9%

(3)出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系 有利于不同生物充分利用环境资源

【点评】本题考查种群和群落的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

18.(2025 河东区一模)土壤中的微生物数量与脲酶活性可反映土壤的肥力状况。为研究不同施肥方式对土壤微生物数量和脲酶活性的影响,试验分组如下:不施肥(CK)、有机肥(M)、化肥(NP)、麦秸还田(S)、有机肥+化肥(M+NP)、麦秸还田+化肥(S+NP),其中,NP中氮肥为尿素,麦秸未经处理直接还田,结果如图所示。回答下列问题:

(1)从生态系统组成成分分析,施用的肥料属于 非生物的物质和能量 。M、NP和S三种施肥方式中,对土壤微生物数量影响最大的是 NP 。

(2)研究还表明,与CK组相比,S组小麦产量差异不显著。据图a分析,其原因是 麦秸还田对微生物的数量几乎没有影响,不能增加土壤中营养成分的含量 。

(3)秸秆可用于生产畜禽饲料和食用菌,畜禽粪便和使用过的食用菌培养基用于还田,从研开究能量流动的实践意义考虑,这样就实现了 对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率(或帮助人们科学地规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用) 。利用该方式能减少人类对生态和环境的影响,从而降低 生态足迹 。

(4)下列说法正确的是 ①④ (填序号)。

①合理施肥可以提高氮的循环效率

②施肥可增加土壤微生物数量和脲酶活性

③为提高土壤肥力,短期内施用有机肥比化肥更有效

④施用有机肥时,松土可促进有氧呼吸

【考点】生态系统的组成成分;研究能量流动实践意义.

【专题】图像坐标类简答题;生态系统;理解能力.

【答案】(1)非生物的物质和能量;NP

(2)麦秸还田对微生物的数量几乎没有影响,不能增加土壤中营养成分的含量

(3)对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率(或帮助人们科学地规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用);生态足迹

(4)①④

【分析】图a分析,与不施肥作对比,施用有机肥(M)、化肥(NP)、麦秸还田(S)、有机肥+化肥(M+NP)、麦秸还田+化肥(S+NP),均能在一定程度上增加微生物数量。图b分析,与对照组相比,化肥(NP)、有机肥+化肥(M+NP)、麦秸还田+化肥(S+NP)能够在一定程度上提高脲酶的活性。

【解答】解:(1)肥料属于非生物的物质和能量。由图a可知,NP处理组微生物数量变化最大。

(2)秸秆经微生物分解后,才能被作物吸收利用,从而提高作物产量。图a的S组与不施肥组(CK)微生物数量无显著差异,说明麦秸还田对微生物的数量几乎没有影响,不能增加土壤中营养成分的含量,故二者产量无显著差异。

(3)秸秆用于生产饲料和食用菌,畜禽粪便和用过的食用菌培养基还田,实现了能量在不同环节的利用,实现了对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率(或帮助人们科学地规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用)。因此,可以降低对环境资源的消耗,降低生态足迹。

(4)由图可知,有机肥和化肥的合理施用,能提高脲酶活性,从而促进尿素分解产生氨,加快氮的循环,①正确。与不施肥组(CK)相比,图中有机肥并没有提高脲酶活性,②错误。短期内施用化肥比有机肥更能提高脲酶活性和土壤微生物数量,③错误。施用有机肥时松土,可以增加土壤中的氧气含量,增强好氧微生物的分解作用,④正确。

故选:①④。

故答案为:

(1)非生物的物质和能量;NP

(2)麦秸还田对微生物的数量几乎没有影响,不能增加土壤中营养成分的含量

(3)对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率(或帮助人们科学地规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用);生态足迹

(4)①④

【点评】本题主要考查的是生态系统的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握。

19.(2025 商洛模拟)为了对某流域生态系统进行保护,某地“退田还林”演替过程中植物群落的变化如表所示。回答下列问题:

演替阶段 物种组成/种 个体数量/[株 (400m2)﹣1]

乔木 灌木 草本 总计 乔木 灌木 草本 总计

演替5年 — 24 45 69 — 131 3579 3710

演替15年 — 17 46 63 — 196 2773 2969

演替23年 7 18 39 64 151 204 2077 2432

森林生物群落 12 35 30 77 112 171 1476 1759

(1)表中不同植物之间的种间关系可能是 种间竞争、寄生等 (答出2种)。

(2)表中所示的演替为 次生演替 。随着演替的进行,群落的 垂直结构和水平结构 (填“垂直结构”“水平结构”或“垂直结构和水平结构”)发生了变化。

(3)与演替23年相比,演替5年时植物群落对阳光的利用能力较 弱 (填“强”或“弱”),原因是 与演替23年相比,演替5年时植物群落的垂直分层较简单 。

(4)与演替初期相比,演替到森林生物群落阶段时,生态系统抵抗外界干扰并使自身结构和功能保持原状的能力更强,分析表中数据,推测出现该现象的原因是 森林生物群落阶段的生态系统中的植物种类更多,能为动物提供的食物和栖息空间更丰富,使该生态系统的食物网更复杂,自我调节能力更强 。

【考点】生态系统稳定性的概念和类型;群落中生物的种间关系;群落的空间结构;群落演替的类型.

【专题】正推法;种群和群落;理解能力.

【答案】(1)种间竞争、寄生等

(2)次生演替 垂直结构和水平结构

(3)弱 与演替23年相比,演替5年时植物群落的垂直分层较简单

(4)森林生物群落阶段的生态系统中的植物种类更多,能为动物提供的食物和栖息空间更丰富,使该生态系统的食物网更复杂,自我调节能力更强

【分析】1、群落垂直结构:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象;植物主要受阳光的影响,动物主要受食物和栖息空间的影响。

2、群落水平结构:由于地形的变化、土壤湿度和盐碱的差异、光照强度的不同等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异。

【解答】解:(1)植物均需要吸收无机盐和利用适宜的光照,因此,表中不同植物之间的种间关系可能是种间竞争,另外还可能有寄生等。

(2)表中所示的演替发生在退耕还林的土地上,因而为次生演替,随着演替的进行,群落的垂直结构和水平结构均发生了变化。

(3)与演替23年相比,演替5年时植物群落的垂直分层较简单,物种多样性相对较少,因此,演替5年的植物群落对阳光的利用能力较弱。

(4)分析表中数据,森林生物群落阶段的生态系统中的植物种类更多,能为动物提供的食物和栖息空间更丰富,使该生态系统的食物网更复杂,自我调节能力更强,因而抵抗力稳定性更高。

故答案为:

(1)种间竞争、寄生等

(2)次生演替 垂直结构和水平结构

(3)弱 与演替23年相比,演替5年时植物群落的垂直分层较简单

(4)森林生物群落阶段的生态系统中的植物种类更多,能为动物提供的食物和栖息空间更丰富,使该生态系统的食物网更复杂,自我调节能力更强

【点评】本题主要考查了群落等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

20.(2025 苍溪县校级开学)随着四川各地生态环境不断改善,近年来大批从西伯利亚去往南方越冬的过境海鸥等候鸟,纷纷驻留于境内泸州、遂宁、成都、德阳、宜宾等地水域,成为冬日景观。请回答:

(1)成群的海鸥在水面上翩翩起舞,形成了一道美丽的风景,这体现了生物多样性的 直接 价值。省内各地水域生态环境改善,吸引大量候鸟驻留,其主要原因是 (良好的生态环境)为候鸟提供了丰富的食物条件和栖息空间 。

(2)海鸥的到来,吸引大批游客前来观鸟拍照。许多人向海鸥投喂面包,该时段流经该生态系统的总能量 > (填“>”“<“或“=”)生产者所固定的太阳能。专家呼吁不要向海鸥投喂面包,一是因为面包营养成分单一,不利于海鸥生长;二是大量面包屑沉入水底,可能会导致 (好氧)微生物的分解作用加强 ,水体溶氧量降低。

(3)如果你是一名护鸟志愿者,除不随意投喂以外,请再对游客提出至少两条合理倡议: 不捕猎鸟类,不打扰鸟类的取食和休息、不靠近和破坏鸟类栖息地 。

【考点】信息传递在农业生产中的应用.

【专题】正推法;生态系统;生态环境.

【答案】(1)直接 (良好的生态环境)为候鸟提供了丰富的食物条件和栖息空间

(2)>(好氧)微生物的分解作用加强

(3)不捕猎鸟类,不打扰鸟类的取食和休息、不靠近和破坏鸟类栖息地

【分析】生物多样性的价值:

(1)直接价值:指对人类的社会生活有直接影响和作用的价值,如:药用价值、观赏价值、食用价值和生产使用价值。

(2)间接价值:一般表现为涵养水源、净化水质、巩固堤岸、防止土壤侵蚀、降低洪峰、改善地方气候、吸收污染物,调节碳氧平衡,在调节全球气候变化他的作用,主要指维持生态系统的平衡的作用等等。

(3)潜在价值:今天还未被利用的哪些物种在将来会有利用的价值.栽培植物的野生亲缘种究竟能提供多少对农林业发展有用的遗传材料,是不可估量的。

【解答】解:(1)人们旅游观赏成群海鸥在水面上翩翩起舞形成的美丽风景,这是审美价值的体现,是生物多样性直接价值的表现。省内各地水域生态环境改善,为候鸟提供了丰富的食物条件和栖息空间,吸引大量候鸟驻留。

(2)人们大量向海鸥投喂面包,该时段流经该生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能和投喂面包中的能量,故流经该生态系统的总能量大于生产者所固定的太阳能。大量面包屑沉入水底,好氧微生物大量繁殖,分解作用加强消耗溶解氧增多,导致水体溶氧量降低。

(3)为保护鸟类等自然资源,实现人与自然和谐统一,我们应不捕猎鸟类,不打扰鸟类的取食和休息,不靠近和破坏鸟类栖息地等,为鸟类提供和谐的环境,落实责任与担当。

故答案为:

(1)直接 (良好的生态环境)为候鸟提供了丰富的食物条件和栖息空间

(2)>(好氧)微生物的分解作用加强

(3)不捕猎鸟类,不打扰鸟类的取食和休息、不靠近和破坏鸟类栖息地

【点评】本题以过境海鸥等候鸟纷纷驻留于我省多地水域为情境,考查生物多样性的价值、生态系统的能量流动、分解者的作用以及人类活动对环境的影响。注重了知识和生活的联系,考查了学生的理解能力、问题解决能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高考生物考前冲刺押题预测 生态系统及其稳定性

一.选择题(共15小题)

1.(2025 商洛模拟)某生态果园中的一条食物链由3个种群组成,科研人员调查了三个种群一年内能量流动部分数据(数值单位为104kJ),结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.图中未利用的能量是指三个种群流向分解者的能量

B.该食物链为种群Ⅲ→种群Ⅱ→种群Ⅰ

C.第二营养级用于生长、发育和繁殖的能量为6.0×104kJ

D.种群Ⅱ全部个体用于呼吸消耗的能量为54.5×104kJ

2.(2025 临沂模拟)如图表示某河流生态系统的能量金字塔及相关食物网,甲、乙、丙为3种鱼类。下列叙述错误的是( )

A.能量主要通过水草、藻类等生产者的光合作用流入该河流生态系统

B.甲、乙、丙、丁有利于促进生态系统的物质循环和能量流动

C.处于第三、四营养级的丁属于同一种群,丁与丙之间为种间竞争关系

D.图示能够说明生态系统的能量流动特点是单向的,并且逐级递减

3.(2025 湖南模拟)碳中和是指CO2排放量和吸收量相等,实现CO2的零排放。海洋“微型生物碳泵(MCP)”理论由中国科学家提出:微型生物将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放,从而构成了海洋储碳。下列说法正确的是( )

A.“微型生物碳泵”增加了海洋储碳量,可减轻全球温室效应

B.参与MCP过程的微生物在生态系统中属于生产者

C.增强海洋“微型生物碳泵”会延缓“碳中和”进程

D.CO2在海洋生物群落与无机环境之间不断循环的过程称为碳循环

4.(2025 德阳模拟)稻虾轮作是一种全新的绿色生态种养模式,五至八月种稻,十月至次年四月养虾,将水稻种植与虾类养殖结合在一起,不仅保证水稻的生长,还能有效提升虾类的品质。下列相关叙述,合理的是( )

A.稻虾轮作模式的稻田需要比普通稻田使用更多的农药

B.种植水稻施用有机肥中的能量输入该农田生态系统的生产者

C.水稻固定的总能量约10%~20%通过食物链流入虾和人

D.虾捕食害虫和杂草有利于更多能量流向对人有益的部分

5.(2025 黄山模拟)某浅水泉微型生态系统中能量情况如下表所示,该生态系统中的初级消费者以生产者和来自陆地的植物残体为食。下列叙述错误的是( )

生产者固定 来自陆地的植物残体 初级消费者摄入 初级消费者同化 初级消费者呼吸消耗

能量[105J/(m2 a)] 90 42 84 13.5 3

A.初级消费者呼吸作用中以热能形式散失的能量,不能流向生产者

B.初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量为1.05×106J/(m2 a)

C.该生态系统的生产者有15%的能量流入下一营养级,其余的能量用于自身呼吸或流向分解者

D.初级消费者粪便中的能量为7.05×106J/(m2 a),该能量由生产者和陆地的植物残体流向分解者

6.(2024秋 武威期末)氢气作为一种清洁能源,具有广阔的应用前景。荧光假单胞菌(Pf)是一种革兰氏阴性细菌,能以氢气作为电子供体,利用氢和氧反应所产生的能量,将二氧化碳和水还原为有机物。Pf也能以葡萄糖和蔗糖等糖类作为碳源。下列有关叙述正确的是( )

①使用氢气能源有利于降低碳排放

②Pf制造有机物的场所是叶绿体基质

③Pf属于生态系统的消费者和分解者

④培养Pf时,需要加入氮源和水等物质

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

7.(2025 孝义市模拟)犀牛变色龙生活在马达加斯加西部的干燥落叶林,是树栖爬行动物,干燥落叶林是变色龙最常见的栖息地之一。他们可以利用体色变化来隐藏自己躲避捕食者。下列叙述错误的是( )

A.变色龙的体色变化属于物理信息

B.干燥气候是影响变色龙种群密度的非密度制约因素

C.变色龙通过变色隐藏自己躲避天敌,这种适应的形成是自然选择的结果

D.信息传递的完成仅需信息源和信息受体,两者缺一不可

8.(2025 碑林区校级模拟)土壤微生物碳泵(MCP)是指土壤中的微生物通过其代谢活动获得有机碳,并以微生物残体及有机代谢产物的形式进入并稳定续埋在土壤中的过程。MCP是土壤有机碳的重要来源之一。下列推理错误的是( )

A.可以用同位素标记法检测土壤微生物群落中有机碳的来源和去向

B.可利用大气中的CO2进行MCP,土壤中的化能合成细菌参与CO2的固定

C.相较于热带森林生态系统,冻原生态系统中微生物残体占土壤有机碳含量的比例更低

D.可利用植物进行MCP,植物残枝落叶中的有机碳被同化后全部转化成微生物的有机碳储存起来

9.(2024秋 青铜峡市校级期末)下列有关生态系统组成成分的叙述,正确的是( )

A.自养生物都属于生产者,都可以进行光合作用

B.动物都是消费者,其中植食性动物属于初级消费者

C.分解者都是异养生物,是生态系统不可缺少的成分

D.非生物的物质和能量是指阳光、水分、空气、真菌等

10.(2025 青铜峡市校级开学)对生态系统中流入第二营养级的能量进行分析,其中有一部分用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量,这部分能量是指( )

A.初级消费者摄入量﹣呼吸作用散失量

B.初级消费者摄入量﹣初级消费者粪便量﹣呼吸作用散失量

C.初级消费者同化量﹣流向分解者的能量

D.第二营养级未被利用的能量

11.(2025 苍溪县校级开学)如表所示是某天然生态系统中两个营养级在某段时间内能量流动的相关数据(单位:×109kJ),下列分析错误的是( )

项目 用于生长、发育和繁殖 呼吸作用散失 流向分解者 未利用

生产者 ? 445 711 0

植食性动物 268 732 125 30

A.调查期间,生产者的生物量没有增加

B.生产者用于生长、发育和繁殖的能量值为1711×109kJ

C.第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3%

D.植食性动物粪便中储存的能量值是表中的125×109kJ

12.(2025 青铜峡市校级开学)某溪流生态系统中部分食物关系如图所示。下列叙述正确的是( )

A.该溪流生态系统的结构仅包括其组成成分

B.马口鱼和捕食性昆虫的种间关系是捕食和种间竞争

C.藻类大量繁殖会增加该生态系统的种群数量和物种丰富度

D.食物网中生物同化能量的来源不同,但去路完全相同

13.(2025 固始县校级开学)下列有关高中生物实验,叙述不正确的是( )

A.模拟生物体维持pH的稳定实验中,“自来水”和“缓冲液”都是对照组

B.调查草本植物的种群密度最好选择双子叶植物,样方大小一般以1m2的正方形为宜

C.在进行土壤中小动物类群丰富度研究时,常用记名计算法或目测估计法进行调查

D.探究落叶是在土壤微生物的作用下腐烂时,对照组含微生物,实验组不含微生物

14.(2025 如皋市开学)研究者利用花粉进行植物多样性研究,通过悬挂粘板的方法,对温带森林和开阔地的花粉进行了收集,并调查了相应位置的植物多样性。下列叙述错误的是( )

A.该研究自变量是区域和地形,因变量是花粉丰富度和生物多样性

B.区域2的生物多样性和花粉丰富度均高于区域1

C.用花粉丰富度反映生物多样性更准确的是区域1

D.森林的生物多样性高于开阔地,恢复力稳定性低于开阔地

15.(2025 山东开学)每个蜂群都有独特的气味,保卫蜂检查返巢的采食蜂时以这种气味作为是否放行的依据;蜜蜂自身发出的很多气味、蜂王发出的信息素使得蜜蜂王国的社会生活井然有序。蜜蜂也能借助摩擦翅肌发出声音来传递蜂群分群信息,还能借助舞蹈传递蜜源地距离和方位信息。下列相关说法错误的是( )

A.蜜蜂通过化学信息、物理信息和行为信息进行交流

B.蜜蜂可在一个蜂群和另一个蜂群之间进行信息传递

C.蜂群的正常生命活动和繁衍离不开个体间的信息传递

D.蜜蜂个体之间及其与环境之间的信息传递都是双向的

二.解答题(共5小题)

16.(2025 德阳模拟)由于过度捕捞和环境污染,长江的鱼类种群数量大幅度下降,部分鱼类甚至濒临灭绝,我国自2020年1月1日开始执行长江“十年禁渔”政策,鄱阳湖与长江相通是我国最大的淡水湖,也在禁渔之列。下列是某科研团队在2018年和2021年对鄱阳湖所作生态调查的部分数据。

时间 甲 乙 丙 丁

流入某营养级的能量(t/km2 year)

2018年 2137 12.7 10700 212.1

2021年 2474 33.1 11300 469.9

注:甲、乙、丙、丁代指鄱阳湖生态系统中不同的营养级

回答下列问题:

(1)鄱阳湖以外的太阳能输入到鄱阳湖主要是通过丙的 (填代谢过程)。丁的食性是 。

(2)该研究团队发现鄱阳湖局部水域出现重金属污染,则表中所示营养级的重金属含量最高的是 ,原因是 。

(3)对长江实施禁渔政策以来,长江流域的生态系统的稳定性显著提高,原因是 ;维持生态平衡,提高生态系统稳定性的策略有 (答出1个方面)。

17.(2025 枣庄模拟)某湖泊从湖心到湖岸依次分布菹草群落、水烛群落、水烛+扁秆蔗草群落、扁秆蔗草群落、芦苇群落(群落名称以优势种植物命名),其中食物网错综复杂,各营养级的能量流动简表如下(图中数字为能量数值,单位:103KJ/m2 a)。

营养级 呼吸以热能散失的能量 流向分解者的能量 流向下一营养级的能量 A 输入有机物中的化学能

第一 611 120 435 1560 ﹣

第二 127 45 M 286 97

第三 33 14 9 N 35

(1)从湖心到湖岸依次分布的优势种植物为菹草、水烛、扁秆蔗草、芦苇,这体现了群落的 结构,由于人类活动和气候变化导致该湖泊的水位逐年下降,湖心菹草群落逐渐向芦苇群落演替,这属于 演替。

(2)表中A代表 ,第二营养级用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量是 (103KJ/m2 a),第二、三营养级之间的能量传递效率是 (小数点后保留1位)。

(3)要研究该湖泊中扁秆蔗草的生态位,通常要研究它在研究区域的 (答出2点),湖泊中每种植物都占据着相对稳定的生态位,其意义是 。

18.(2025 河东区一模)土壤中的微生物数量与脲酶活性可反映土壤的肥力状况。为研究不同施肥方式对土壤微生物数量和脲酶活性的影响,试验分组如下:不施肥(CK)、有机肥(M)、化肥(NP)、麦秸还田(S)、有机肥+化肥(M+NP)、麦秸还田+化肥(S+NP),其中,NP中氮肥为尿素,麦秸未经处理直接还田,结果如图所示。回答下列问题:

(1)从生态系统组成成分分析,施用的肥料属于 。M、NP和S三种施肥方式中,对土壤微生物数量影响最大的是 。

(2)研究还表明,与CK组相比,S组小麦产量差异不显著。据图a分析,其原因是 。

(3)秸秆可用于生产畜禽饲料和食用菌,畜禽粪便和使用过的食用菌培养基用于还田,从研开究能量流动的实践意义考虑,这样就实现了 。利用该方式能减少人类对生态和环境的影响,从而降低 。

(4)下列说法正确的是 (填序号)。

①合理施肥可以提高氮的循环效率

②施肥可增加土壤微生物数量和脲酶活性

③为提高土壤肥力,短期内施用有机肥比化肥更有效

④施用有机肥时,松土可促进有氧呼吸

19.(2025 商洛模拟)为了对某流域生态系统进行保护,某地“退田还林”演替过程中植物群落的变化如表所示。回答下列问题:

演替阶段 物种组成/种 个体数量/[株 (400m2)﹣1]

乔木 灌木 草本 总计 乔木 灌木 草本 总计

演替5年 — 24 45 69 — 131 3579 3710

演替15年 — 17 46 63 — 196 2773 2969

演替23年 7 18 39 64 151 204 2077 2432

森林生物群落 12 35 30 77 112 171 1476 1759

(1)表中不同植物之间的种间关系可能是 (答出2种)。

(2)表中所示的演替为 。随着演替的进行,群落的 (填“垂直结构”“水平结构”或“垂直结构和水平结构”)发生了变化。

(3)与演替23年相比,演替5年时植物群落对阳光的利用能力较 (填“强”或“弱”),原因是 。

(4)与演替初期相比,演替到森林生物群落阶段时,生态系统抵抗外界干扰并使自身结构和功能保持原状的能力更强,分析表中数据,推测出现该现象的原因是 。

20.(2025 苍溪县校级开学)随着四川各地生态环境不断改善,近年来大批从西伯利亚去往南方越冬的过境海鸥等候鸟,纷纷驻留于境内泸州、遂宁、成都、德阳、宜宾等地水域,成为冬日景观。请回答:

(1)成群的海鸥在水面上翩翩起舞,形成了一道美丽的风景,这体现了生物多样性的 价值。省内各地水域生态环境改善,吸引大量候鸟驻留,其主要原因是 。

(2)海鸥的到来,吸引大批游客前来观鸟拍照。许多人向海鸥投喂面包,该时段流经该生态系统的总能量 (填“>”“<“或“=”)生产者所固定的太阳能。专家呼吁不要向海鸥投喂面包,一是因为面包营养成分单一,不利于海鸥生长;二是大量面包屑沉入水底,可能会导致 ,水体溶氧量降低。

(3)如果你是一名护鸟志愿者,除不随意投喂以外,请再对游客提出至少两条合理倡议: 。

高考生物考前冲刺押题预测 生态系统及其稳定性

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.(2025 商洛模拟)某生态果园中的一条食物链由3个种群组成,科研人员调查了三个种群一年内能量流动部分数据(数值单位为104kJ),结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.图中未利用的能量是指三个种群流向分解者的能量

B.该食物链为种群Ⅲ→种群Ⅱ→种群Ⅰ

C.第二营养级用于生长、发育和繁殖的能量为6.0×104kJ

D.种群Ⅱ全部个体用于呼吸消耗的能量为54.5×104kJ

【考点】能量流动的概念和过程;能量流动的特点及相关计算.

【专题】坐标曲线图;物质循环和能量流动;解决问题能力.

【答案】C

【分析】1、生态系统中能量流动的特点是:单向流动、逐级递减;

2、能量去路:①自身呼吸消耗、转化为其他形式的能量和热能;②流向下一营养级;③残体、粪便等被分解者分解;④未被利用:包括生物每年的积累量,也包括动植物残体以化学燃料形式被储存起来的能量。即一个营养级所同化的能量=呼吸消耗的能量+被下一营养级同化的能量+分解者利用的能量+未被利用的能量。

【解答】解:A、未利用的能量是指同化量中除去自身呼吸作用消耗能量、流向下一个营养级的能量和被分解者利用的能量以外剩余的能量,A错误;

B、据图可知,种群Ⅱ同化的能量最多,种群Ⅰ次之,种群Ⅲ最少,因此该食物链为种群Ⅱ→种群Ⅰ→种群Ⅲ,B错误;

C、同化的能量减去呼吸消耗的能量等于用于自身生长、发育和繁殖的能量,即15×104﹣9.0×104=6.0×104kJ,C正确;

D、种群Ⅱ同化的能量(111.0×104kJ)除了未利用的(41.5×104kJ)外,还有流向下一营养级的能量(15×104kJ)和分解者的能量(未知),因此根据图中数值推测种群Ⅱ全部个体用于呼吸消耗的能量小于15×104kJ,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统的能量流动特点及相关的计算,意在考查考生的识图能力、分析能力和计算能力。

2.(2025 临沂模拟)如图表示某河流生态系统的能量金字塔及相关食物网,甲、乙、丙为3种鱼类。下列叙述错误的是( )

A.能量主要通过水草、藻类等生产者的光合作用流入该河流生态系统

B.甲、乙、丙、丁有利于促进生态系统的物质循环和能量流动

C.处于第三、四营养级的丁属于同一种群,丁与丙之间为种间竞争关系

D.图示能够说明生态系统的能量流动特点是单向的,并且逐级递减

【考点】食物链与食物网;能量流动的概念和过程;群落中生物的种间关系.

【专题】模式图;生态系统;理解能力.

【答案】C

【分析】1、一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(、消费者和分解者组成。

2、食物链反映的是不同生物之间的捕食关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

3、在生态系统中能量沿着食物链流动逐级递减,即能量往下一级传递只是传递上一级能量的10%~20%。

【解答】解:A、水草、藻类等属于生产者,它们通过光合作用固定太阳能,使得能量流入该河流生态系统,A正确;

B、甲、乙、丙、丁属于消费者,消费者在生态系统中能够促进物质循环和能量流动。例如,它们通过摄取食物获取物质和能量,在呼吸作用等过程中又将物质释放到环境中,促进物质的循环;同时在食物链和食物网中参与能量的传递和转化,B正确;

C、由图可知,丙与丁竞争相同的食物乙,同时丁以丙为食,因此丁与丙之间的种间关系表现为竞争和捕食,C错误;

D、从能量金字塔可以看出,随着营养级的升高,能量越来越少,这能够说明生态系统的能量流动特点是单向的(沿着食物链和食物网方向流动,不能逆向流动),并且逐级递减(后一营养级获得的能量是前一营养级的10%﹣20%左右),D正确。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

3.(2025 湖南模拟)碳中和是指CO2排放量和吸收量相等,实现CO2的零排放。海洋“微型生物碳泵(MCP)”理论由中国科学家提出:微型生物将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放,从而构成了海洋储碳。下列说法正确的是( )

A.“微型生物碳泵”增加了海洋储碳量,可减轻全球温室效应

B.参与MCP过程的微生物在生态系统中属于生产者

C.增强海洋“微型生物碳泵”会延缓“碳中和”进程

D.CO2在海洋生物群落与无机环境之间不断循环的过程称为碳循环

【考点】碳循环过程与温室效应.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】A

【分析】物质循环是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都在不断从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

【解答】解:A、“微型生物碳泵”通过微型生物将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放,从而构成了海洋储碳,增强海洋“微型生物碳泵”有利于增加海洋储碳,减少空气中的二氧化碳,可减轻全球温室效应,A正确;

B、MCP过程是将活性有机碳转化为惰性有机碳的过程,直接利用的物质是有机物,即参与MCP过程的微生物不属于生产者,生产者利用的是CO2,B错误;

C、惰性溶解有机碳不易被分解释放CO2,MCP能减少CO2的排放,因此可以加快“碳中和”进程,C错误;

D、碳循环是指碳元素在生物群落与无机环境之间不断循环的过程,D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查的是生态系统的物质循环的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握的能力,难度适中。

4.(2025 德阳模拟)稻虾轮作是一种全新的绿色生态种养模式,五至八月种稻,十月至次年四月养虾,将水稻种植与虾类养殖结合在一起,不仅保证水稻的生长,还能有效提升虾类的品质。下列相关叙述,合理的是( )

A.稻虾轮作模式的稻田需要比普通稻田使用更多的农药

B.种植水稻施用有机肥中的能量输入该农田生态系统的生产者

C.水稻固定的总能量约10%~20%通过食物链流入虾和人

D.虾捕食害虫和杂草有利于更多能量流向对人有益的部分

【考点】信息传递在农业生产中的应用;生态系统的组成成分;能量流动的概念和过程;研究能量流动实践意义.

【专题】正推法;生态系统;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】D

【分析】研究生态系统的能量流动,可以帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。研究生态系统的能量流动,还可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

【解答】解:A、稻虾轮作是一种全新的绿色生态种养模式,稻虾轮作模式的稻田需要比普通稻田使用更少的农药,A错误;

B、有机肥会被分解者分解为矿质元素提供给生产者,能量不会流入生产者,B错误;

C、能量传递效率在10%﹣20%是指相邻两个营养级之间的能量传递情况,水稻等生产者固定的总能量约10%~20%通过食物链流入下一营养级,虾和人不是该营养级的全部生物,C错误;

D、虾捕食害虫和杂草减少了流向害虫和杂草的能量,有利于更多能量流向对人有益的部分,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查了生态农业中的能量流动、物质循环以及农药使用等相关知识点,意在考查学生对生态农业原理的理解和应用能力,检验学生运用生态系统能量流动和物质循环等知识分析实际农业生产模式的能力。

5.(2025 黄山模拟)某浅水泉微型生态系统中能量情况如下表所示,该生态系统中的初级消费者以生产者和来自陆地的植物残体为食。下列叙述错误的是( )

生产者固定 来自陆地的植物残体 初级消费者摄入 初级消费者同化 初级消费者呼吸消耗

能量[105J/(m2 a)] 90 42 84 13.5 3

A.初级消费者呼吸作用中以热能形式散失的能量,不能流向生产者

B.初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量为1.05×106J/(m2 a)

C.该生态系统的生产者有15%的能量流入下一营养级,其余的能量用于自身呼吸或流向分解者

D.初级消费者粪便中的能量为7.05×106J/(m2 a),该能量由生产者和陆地的植物残体流向分解者

【考点】能量流动的特点及相关计算.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】C

【分析】生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。流入某一营养级的能量去向有:一部分通过呼吸作用以热能形式散失、一部分随生物遗体残骸被分解者利用、一部分流入下一营养级以及未被利用的能量。即同化量=呼吸作用以热能形式散失+被分解者利用+流入下一营养级+未被利用的能量。

【解答】解:A、初级消费者呼吸作用中以热能形式散失的能量进入大气中,不能重新回收利用,不能流向生产者再利用,A正确;

B、初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量=同化能量﹣呼吸消耗的能量=(13.5﹣3)×105=10.5×105J/(m2 a),B正确;

C、表格未给出生产者流入初级消费者的具体能量数值,无法计算生产者流入下一营养级的能量,C错误;

D、初级消费者粪便中的能量=初级消费者摄入量﹣初级消费者同化量=(84﹣13.5)×105=70.5×105J/(m2 a),该能量属于生产者的同化量,以残体形式流向分解者,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统能量流动相关知识,包括总能量计算、能量流动方向及各营养级能量分配等知识点,意在考查学生对能量流动原理的理解和应用能力,检验学生对能量流动各环节概念及关系的掌握程度。

6.(2024秋 武威期末)氢气作为一种清洁能源,具有广阔的应用前景。荧光假单胞菌(Pf)是一种革兰氏阴性细菌,能以氢气作为电子供体,利用氢和氧反应所产生的能量,将二氧化碳和水还原为有机物。Pf也能以葡萄糖和蔗糖等糖类作为碳源。下列有关叙述正确的是( )

①使用氢气能源有利于降低碳排放

②Pf制造有机物的场所是叶绿体基质

③Pf属于生态系统的消费者和分解者

④培养Pf时,需要加入氮源和水等物质

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【考点】食物链与食物网;原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同.

【专题】正推法;真核细胞和原核细胞;生态系统;理解能力.

【答案】B

【分析】细菌的细胞都有细胞壁、细胞膜和细胞质,都没有由核膜包被的细胞核,也没有染色体,但有环状的DNA分子,位于细胞内特定的区域,这个区域叫作拟核。

【解答】解:①氢气只含有氢元素,荧光假单胞菌(Pf)是一种革兰氏阴性细菌,能以氢气作为电子供体,利用氢和氧反应所产生的能量,将二氧化碳和水还原为有机物,减少二氧化碳排放,①正确;

②Pf是一种革兰氏阴性细菌,属于原核生物,无叶绿体,②错误;

③荧光假单胞菌(Pf)是一种革兰氏阴性细菌,能以氢气作为电子供体,利用氢和氧反应所产生的能量,将二氧化碳和水还原为有机物。Pf也能以葡萄糖和蔗糖等糖类作为碳源。Pf属于生态系统的生产者,③错误;

④培养Pf时,需要加入氮源和水等物质,为其提供营养物质用于生长繁殖,④正确。

故①④正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查原核细胞与真核细胞结构的异同的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握的能力,难度适中。

7.(2025 孝义市模拟)犀牛变色龙生活在马达加斯加西部的干燥落叶林,是树栖爬行动物,干燥落叶林是变色龙最常见的栖息地之一。他们可以利用体色变化来隐藏自己躲避捕食者。下列叙述错误的是( )

A.变色龙的体色变化属于物理信息

B.干燥气候是影响变色龙种群密度的非密度制约因素

C.变色龙通过变色隐藏自己躲避天敌,这种适应的形成是自然选择的结果

D.信息传递的完成仅需信息源和信息受体,两者缺一不可

【考点】信息的种类、特点及其在生态系统中的作用;生物因素和非生物因素对种群数量变化的影响.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】D

【分析】生态系统中信息的种类:(1)物理信息:生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,如蜘蛛网的振动频率。(2)化学信息:生物在生命活动中,产生了一些可以传递信息的化学物质,如植物的生物碱、有机酸,动物的性外激素等。(3)行为信息:动物的特殊行为,对于同种或异种生物也能够传递某种信息,如孔雀开屏。

【解答】解:A、物理信息是生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,变色龙的体色变化属于物理信息,A正确;

B、非密度制约因素是指影响种群密度的因素其作用强度与种群密度无关,干燥气候对变色龙种群密度的影响与种群密度无关,属于非密度制约因素,B正确;

C、变色龙通过变色隐藏自己躲避天敌,在长期自然选择过程中,适应环境的个体生存下来并将该特征遗传下去,不适应的被淘汰,所以是自然选择的结果,C正确;

D、信息传递的完成不仅需要信息源和信息受体,还需要信道(信息传播的媒介)等,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查信息传递的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

8.(2025 碑林区校级模拟)土壤微生物碳泵(MCP)是指土壤中的微生物通过其代谢活动获得有机碳,并以微生物残体及有机代谢产物的形式进入并稳定续埋在土壤中的过程。MCP是土壤有机碳的重要来源之一。下列推理错误的是( )

A.可以用同位素标记法检测土壤微生物群落中有机碳的来源和去向

B.可利用大气中的CO2进行MCP,土壤中的化能合成细菌参与CO2的固定

C.相较于热带森林生态系统,冻原生态系统中微生物残体占土壤有机碳含量的比例更低

D.可利用植物进行MCP,植物残枝落叶中的有机碳被同化后全部转化成微生物的有机碳储存起来

【考点】物质循环;能量流动的概念和过程.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】D

【分析】土壤微生物的种类繁多,其中有生产者、消费者和分解者,它们是陆地生态系统中最活跃的组分,影响着土壤有机质的转化,在陆地生态系统的物质循环和能量流动中起重要作用。

【解答】解:A、为了检测土壤微生物群落中有机碳的来源和去向,可以用同位素标记法进行追踪,A正确;

B、MCP是指土壤中的微生物通过其代谢活动获得有机碳,并以微生物残体及有机代谢产物的形式进入并稳定续埋在土壤中的过程,土壤中的化能合成细菌参与CO2的固定,该过程属于MCP过程,B正确;

C、相较于热带森林生态系统,冻原生态系统中微生物残体占土壤有机碳含量的比例更低,因为冻原生态系统中微生物活动微弱,C正确;

D、土壤中的微生物可利用植物残体中的有机物进行MCP,植物残枝落叶中的有机碳被同化并不是全部转化成微生物的有机碳储存起来,因为微生物还需要进行自身呼吸作用消耗同化的有机物,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查生态系统的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

9.(2024秋 青铜峡市校级期末)下列有关生态系统组成成分的叙述,正确的是( )

A.自养生物都属于生产者,都可以进行光合作用

B.动物都是消费者,其中植食性动物属于初级消费者

C.分解者都是异养生物,是生态系统不可缺少的成分

D.非生物的物质和能量是指阳光、水分、空气、真菌等

【考点】生态系统的组成成分.

【专题】归纳推理;生态系统;理解能力.

【答案】C

【分析】生态系统的成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,自养生物属于生产者,包括光能自养生物和化能自养生物;绝大多数动物属于消费者,营寄生生活的细菌也是消费者;分解者是主要是营腐生生活的细菌和真菌。

【解答】解:A、自养生物都属于生产者,都能把无机物转变成有机物,但不都是通过光合作用完成无机物向有机物的转变,如硝化细菌是利用化能合成作用将无机物变成有机物的,A错误;

B、动物不都是消费者,如蚯蚓、秃鹫等为分解者,B错误;

C、分解者能将生态系统中动植物的遗体和残骸以及动物的粪便中的有机物分解成无机物返回到无机环境中,故分解者都是异养生物,是生态系统不可缺少的成分,C正确;

D、生态系统的组成成分中包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,其中非生物的物质和能量是指阳光、水分、空气等,不包括真菌,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

10.(2025 青铜峡市校级开学)对生态系统中流入第二营养级的能量进行分析,其中有一部分用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量,这部分能量是指( )

A.初级消费者摄入量﹣呼吸作用散失量

B.初级消费者摄入量﹣初级消费者粪便量﹣呼吸作用散失量

C.初级消费者同化量﹣流向分解者的能量

D.第二营养级未被利用的能量

【考点】能量流动的概念和过程.

【专题】正推法;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】B

【分析】流入第二营养级的能量就是指第二营养级同化的能量,等于第二营养级摄入量减去初级消费者的粪便量。这些能量一部分在初级消费者的呼吸作用中以热能的形式散失;另一部分用于初级消费者的生长、发育和繁殖等生命活动。

【解答】解:A、初级消费者摄入量等于初级消费者同化量加初级消费者排出的粪便中所含能量,A错误;

B、初级消费者同化量﹣初级消费者呼吸作用散失的能量=初级消费者用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量,B正确;

C、初级消费者同化量等于初级消费者呼吸散失的能量加初级消费者用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量,C错误;

D、“未利用”是指未被自身呼吸作用消耗,也未被后一个营养级和分解者利用的能量,属于初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量中的一部分,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查能量流动的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

11.(2025 苍溪县校级开学)如表所示是某天然生态系统中两个营养级在某段时间内能量流动的相关数据(单位:×109kJ),下列分析错误的是( )

项目 用于生长、发育和繁殖 呼吸作用散失 流向分解者 未利用

生产者 ? 445 711 0

植食性动物 268 732 125 30

A.调查期间,生产者的生物量没有增加

B.生产者用于生长、发育和繁殖的能量值为1711×109kJ

C.第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3%

D.植食性动物粪便中储存的能量值是表中的125×109kJ

【考点】能量流动的特点及相关计算;能量流动的概念和过程.

【专题】能量传递效率的计算;物质循环和能量流动;解决问题能力.

【答案】D

【分析】(1)摄入量=同化量+粪便中的能量;

(2)同化量=用于生长、发育和繁殖的能量+呼吸作用消耗的能量。

【解答】解:A、从表格中看出,生产者未利用的能量为0,说明其生物量没有增加,A正确;

B、生产者用于生长、发育和繁殖的能量值等于流向分解者的能量+流向下一个营养级的能量=732+268+711=1711×109kJ,B正确;

C、第二营养级同化的能量是732+268=1000(×109kJ),第三营养级同化的能量是268﹣125﹣30=113(×109kJ),故第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3%,C正确;

D、植食性动物粪便中储存的能量属于生产者同化量中流向分解者的能量中的一部分,包括在711×109kJ中,D错误。

故选:D。

【点评】本题结合表格,考查生态系统的功能,重点考查生态系统的能量流动,要求考生识记生态系统中能量的输入、传递、转化和散失途径,能根据表中数据进行相关计算,属于考纲识记和理解层次的考查。

12.(2025 青铜峡市校级开学)某溪流生态系统中部分食物关系如图所示。下列叙述正确的是( )

A.该溪流生态系统的结构仅包括其组成成分

B.马口鱼和捕食性昆虫的种间关系是捕食和种间竞争

C.藻类大量繁殖会增加该生态系统的种群数量和物种丰富度

D.食物网中生物同化能量的来源不同,但去路完全相同

【考点】能量流动的概念和过程;群落中生物的种间关系;食物链与食物网.

【专题】模式图;种群和群落;物质循环和能量流动;理解能力.

【答案】B

【分析】1生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,组成成分又包括非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物链和食物网。

【解答】解:A、该溪流生态系统的结构包括其组成成分和营养结构,组成成分又包括非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物链和食物网,A错误;

B、马口鱼捕食捕食性昆虫,二者有共同的食物网蚊,其种间关系是捕食和种间竞争,B正确;

C、藻类大量繁殖增加藻类个体数,不会增加该生态系统的种群数量和物种丰富度,C错误;

D、食物网中生物同化能量的来源不同,去路也不完全相同,如最高营养级没有流入下一营养级的能量,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查群落和生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

13.(2025 固始县校级开学)下列有关高中生物实验,叙述不正确的是( )

A.模拟生物体维持pH的稳定实验中,“自来水”和“缓冲液”都是对照组

B.调查草本植物的种群密度最好选择双子叶植物,样方大小一般以1m2的正方形为宜

C.在进行土壤中小动物类群丰富度研究时,常用记名计算法或目测估计法进行调查

D.探究落叶是在土壤微生物的作用下腐烂时,对照组含微生物,实验组不含微生物

【考点】探究土壤中微生物的分解作用;生物体维持pH稳定的机制实验;估算种群密度的方法;土壤中动物类群丰富度的研究.

【专题】正推法;内环境与稳态;种群和群落;理解能力.

【答案】C

【分析】许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法或标记重捕法进行调查。在进行这类研究时,常用取样器取样的方法进行采集、调查。即用一定规格的捕虫器(如采集罐、吸虫器等)进行取样,采集后用放大镜或实体镜进行观察,通过调查样本中小动物的种类和数量来推测某一区域内土壤动物的丰富度,丰富度的统计方法通常有两种:一是记名计算法;二是目测估计法。

【解答】解:A、在模拟生物体维持pH的稳定实验中,“自来水”和“缓冲液”都是对照组,“肝匀浆”是实验组,A正确;

B、调查草本植物的种群密度最好选择双子叶植物,双子叶植物,是单株的植物,方便计数,样方大小一般以1m2的正方形为宜,B正确;

C、在进行土壤中小动物类群丰富度研究时,常用的方法是取样器取样法,C错误;

D、探究土壤微生物的分解作用实验中,自变量是土壤微生物的有无,实验组含微生物,对照组不含微生物,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查内环境稳态和群落的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

14.(2025 如皋市开学)研究者利用花粉进行植物多样性研究,通过悬挂粘板的方法,对温带森林和开阔地的花粉进行了收集,并调查了相应位置的植物多样性。下列叙述错误的是( )

A.该研究自变量是区域和地形,因变量是花粉丰富度和生物多样性

B.区域2的生物多样性和花粉丰富度均高于区域1

C.用花粉丰富度反映生物多样性更准确的是区域1

D.森林的生物多样性高于开阔地,恢复力稳定性低于开阔地

【考点】生态系统稳定性的概念和类型.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】C

【分析】物种多样性包含两方面要素:①群落所含物种的多寡,即物种丰富度;②群落中各物种个体数目分配的均匀程度,即物种均匀度。

【解答】解:A、在该研究里,研究者对不同区域(区域1和区域2)以及不同地形(温带森林和开阔地)的花粉收集并调查植物多样性,自变量是区域和地形,因变量是随其变化的花粉丰富度和生物多样性,A正确;

B、从图中可以明显看出,区域2对应的生物多样性和花粉丰富度的数值均高于区域1,B正确;

C、在区域1中,开阔地和森林的生物多样性与花粉丰富度的变化趋势差异较大,而在区域2中,开阔地和森林的生物多样性与花粉丰富度的变化趋势更为一致,所以用花粉丰富度反映生物多样性更准确的是区域2,而不是区域1,C错误;

D、一般来说,森林的生物种类比开阔地多,生物多样性高,营养结构复杂,自我调节能力强,所以恢复力稳定性低于开阔地,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查了生态系统的生物多样性、生态系统的稳定性等知识点,意在考查考生对图表数据的分析处理能力,以及对相关生态系统知识的理解和运用能力。

15.(2025 山东开学)每个蜂群都有独特的气味,保卫蜂检查返巢的采食蜂时以这种气味作为是否放行的依据;蜜蜂自身发出的很多气味、蜂王发出的信息素使得蜜蜂王国的社会生活井然有序。蜜蜂也能借助摩擦翅肌发出声音来传递蜂群分群信息,还能借助舞蹈传递蜜源地距离和方位信息。下列相关说法错误的是( )

A.蜜蜂通过化学信息、物理信息和行为信息进行交流

B.蜜蜂可在一个蜂群和另一个蜂群之间进行信息传递

C.蜂群的正常生命活动和繁衍离不开个体间的信息传递

D.蜜蜂个体之间及其与环境之间的信息传递都是双向的

【考点】信息的种类、特点及其在生态系统中的作用.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】D

【分析】(1)生态系统中的信息的种类有:

物理信息:光、声、温度、湿度、磁力等。如蜘蛛网的振动频率,蝙蝠发出的超声波。

化学信息:通过化学物质传递,如动物的性外激素,信息素等。

行为信息:通过动物特殊行为的传递,如蜜蜂跳舞、孔雀开屏等。

(2)生态系统中的信息传递作用有:

①生命活动正常进行离不开信息的作用;②生物种群的繁衍离不开信息的传递;

③调节生物种间关系,维持生态系统的平衡与稳定。

【解答】解:A、气味属于化学信息,蜜蜂借助翅膀振动发声属于物理信息,借助舞蹈传递信息属于行为信息,所以蜜蜂通过化学信息、物理信息和行为信息进行交流,A正确;

B、蜜蜂可以在一个蜂群内进行信息传递,也可能在不同蜂群之间进行信息传递,比如侦查蜂发现新蜜源可能会吸引其他蜂群的蜜蜂,B正确;

C、蜂群的正常生命活动和繁衍需要个体间的信息传递来维持社会生活井然有序,例如蜂王信息素维持蜂群秩序等,C正确;

D、蜜蜂个体之间的信息传递往往是双向的,但蜜蜂与环境之间的信息传递不一定都是双向的,比如环境中的光照等信息影响蜜蜂活动,而蜜蜂对环境的信息反馈相对有限,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查生态系统中信息传递的相关知识点,意在考查对信息种类及信息传递在生物群落内作用的理解和辨析能力。

二.解答题(共5小题)

16.(2025 德阳模拟)由于过度捕捞和环境污染,长江的鱼类种群数量大幅度下降,部分鱼类甚至濒临灭绝,我国自2020年1月1日开始执行长江“十年禁渔”政策,鄱阳湖与长江相通是我国最大的淡水湖,也在禁渔之列。下列是某科研团队在2018年和2021年对鄱阳湖所作生态调查的部分数据。

时间 甲 乙 丙 丁

流入某营养级的能量(t/km2 year)

2018年 2137 12.7 10700 212.1

2021年 2474 33.1 11300 469.9

注:甲、乙、丙、丁代指鄱阳湖生态系统中不同的营养级

回答下列问题:

(1)鄱阳湖以外的太阳能输入到鄱阳湖主要是通过丙的 光合作用 (填代谢过程)。丁的食性是 肉食性 。

(2)该研究团队发现鄱阳湖局部水域出现重金属污染,则表中所示营养级的重金属含量最高的是 乙 ,原因是 重金属进入生产者丙的体内后稳定存在且不易排出,被消费者摄食后,在消费者体内聚集,并随食物链逐渐积累在更高营养级,最终最高营养级乙的积累量最多 。

(3)对长江实施禁渔政策以来,长江流域的生态系统的稳定性显著提高,原因是 禁渔减少人类活动对水生生物的干扰,提高生态系统的生物多样性,增强生态系统的自我调节能力,使生态系统的稳定性提高 ;维持生态平衡,提高生态系统稳定性的策略有 控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力范围内,合理适度的利用生态系统。对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应物质、能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调 (答出1个方面)。

【考点】生态系统稳定性的概念和类型;能量流动的概念和过程;生物富集.

【专题】表格数据类简答题;生态系统;理解能力.

【答案】(1)光合作用 肉食性

(2)乙 重金属进入生产者丙的体内后稳定存在且不易排出,被消费者摄食后,在消费者体内聚集,并随食物链逐渐积累在更高营养级,最终最高营养级乙的积累量最多

(3)禁渔减少人类活动对水生生物的干扰,提高生态系统的生物多样性,增强生态系统的自我调节能力,使生态系统的稳定性提高 控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力范围内,合理适度的利用生态系统。对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应物质、能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调

【分析】分析图题表可知,丙表示第一营养级,甲表示第二营养级,丁表示第三营养级,乙表示第四营养级。

【解答】解:(1)在生态系统中,生产者通过光合作用,将太阳能固定在它们所制造的有机物中,由此可知,鄱阳湖以外的太阳能输入到鄱阳湖主要是通过丙的光合作用。由题表可知,丁属于第三营养级,丁的食性是肉食性。

(2)题图可知,乙是最高营养级,处于鄱阳湖生态系统的食物链顶端,重金属会沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端,则表中所示营养级的重金属含量最高的是乙,原因是重金属进入生产者丙的体内后稳定存在且不易排出,被消费者摄食后,在消费者体内聚集,并随食物链逐渐积累在更高营养级,最终最高营养级乙的积累量最多。

(3)正是由于生态系统具有自我调节能力,生态系统才能维持相对稳定。人们把生态系统维持或恢复自身结构与 功能处于相对平衡状态的能力,叫作生态系统的稳定性;对长江实施禁渔政策以来,长江流域的生态系统的稳定性显著提高,原因是禁渔减少人类活动对水生生物的干扰,提高生态系统的生物多样性,增强生态系统的自我调节能力,使生态系统的稳定性提高。维持生态平衡,提高生态系统稳定性的策略有控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力范围内,合理适度的利用生态系统。对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应物质、能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调。

故答案为:

(1)光合作用 肉食性

(2)乙 重金属进入生产者丙的体内后稳定存在且不易排出,被消费者摄食后,在消费者体内聚集,并随食物链逐渐积累在更高营养级,最终最高营养级乙的积累量最多

(3)禁渔减少人类活动对水生生物的干扰,提高生态系统的生物多样性,增强生态系统的自我调节能力,使生态系统的稳定性提高 控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力范围内,合理适度的利用生态系统。对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应物质、能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调

【点评】本题考查生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

17.(2025 枣庄模拟)某湖泊从湖心到湖岸依次分布菹草群落、水烛群落、水烛+扁秆蔗草群落、扁秆蔗草群落、芦苇群落(群落名称以优势种植物命名),其中食物网错综复杂,各营养级的能量流动简表如下(图中数字为能量数值,单位:103KJ/m2 a)。

营养级 呼吸以热能散失的能量 流向分解者的能量 流向下一营养级的能量 A 输入有机物中的化学能

第一 611 120 435 1560 ﹣

第二 127 45 M 286 97

第三 33 14 9 N 35

(1)从湖心到湖岸依次分布的优势种植物为菹草、水烛、扁秆蔗草、芦苇,这体现了群落的 水平 结构,由于人类活动和气候变化导致该湖泊的水位逐年下降,湖心菹草群落逐渐向芦苇群落演替,这属于 次生 演替。

(2)表中A代表 未利用的能量 ,第二营养级用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量是 405 (103KJ/m2 a),第二、三营养级之间的能量传递效率是 13.9% (小数点后保留1位)。

(3)要研究该湖泊中扁秆蔗草的生态位,通常要研究它在研究区域的 出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系 (答出2点),湖泊中每种植物都占据着相对稳定的生态位,其意义是 有利于不同生物充分利用环境资源 。

【考点】能量流动的特点及相关计算;群落的空间结构;群落的季节性和生态位;群落演替的类型.

【专题】正推法;种群和群落;理解能力.

【答案】(1)水平 次生

(2)未利用的能量 405 13.9%

(3)出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系 有利于不同生物充分利用环境资源

【分析】1、群落垂直结构是指在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象;植物主要受阳光的影响,动物主要受食物和栖息空间的影响;群落水平结构是因为地形的变化、土壤湿度和盐碱的差异、光照强度的不同等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异。

2、生态系统中的能量流动:(1)概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。(2)过程:某一营养级的同化量=呼吸作用中以热能形式散失的能量+用于自身生长、发育、繁殖的能量=摄入量﹣粪便量。(3)特点:单向流动、逐级递减。

【解答】解:(1)从湖心到湖岸依次分布的优势种植物为菹草、水烛、扁秆蔗草、芦苇,这体现了群落水平方向上的植物分布,体现了群落的水平结构;由于人类活动和气候变化导致该湖泊的水位逐年下降,湖心菹草群落逐渐向芦苇群落演替,在原有群落的基础上进行的演替属于次生演替。

(2)一个营养级的同化量可分为呼吸以热能散失的能量、流向分解者的能量、流向下一营养级的能量和未利用的能量,故表中A代表未利用的能量;第二营养级用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量为第二营养级的同化量﹣第二营养级呼吸的消耗量=第一营养级流向下一营养级的能量+第二营养级输入有机物中的化学能﹣第二营养级呼吸消耗的能量=435+97﹣127=405(103KJ/m2 a);第二营养级用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量=第二营养级流向分解者的能量+第二营养级流向下一营养级的能量+第二营养级未利用的能量,即45+M+286=405,解得M=74,因此第二、三营养级之间的能量传递效率=74÷(435+97)=13.9%(小数点后保留1位)。

(3)生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,扁秆蔗草属于植物,研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等;湖泊中每种植物都占据着相对稳定的生态位,其意义是有利于不同生物充分利用环境资源。

故答案为:

(1)水平 次生

(2)未利用的能量 405 13.9%

(3)出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系 有利于不同生物充分利用环境资源

【点评】本题考查种群和群落的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

18.(2025 河东区一模)土壤中的微生物数量与脲酶活性可反映土壤的肥力状况。为研究不同施肥方式对土壤微生物数量和脲酶活性的影响,试验分组如下:不施肥(CK)、有机肥(M)、化肥(NP)、麦秸还田(S)、有机肥+化肥(M+NP)、麦秸还田+化肥(S+NP),其中,NP中氮肥为尿素,麦秸未经处理直接还田,结果如图所示。回答下列问题:

(1)从生态系统组成成分分析,施用的肥料属于 非生物的物质和能量 。M、NP和S三种施肥方式中,对土壤微生物数量影响最大的是 NP 。

(2)研究还表明,与CK组相比,S组小麦产量差异不显著。据图a分析,其原因是 麦秸还田对微生物的数量几乎没有影响,不能增加土壤中营养成分的含量 。

(3)秸秆可用于生产畜禽饲料和食用菌,畜禽粪便和使用过的食用菌培养基用于还田,从研开究能量流动的实践意义考虑,这样就实现了 对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率(或帮助人们科学地规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用) 。利用该方式能减少人类对生态和环境的影响,从而降低 生态足迹 。

(4)下列说法正确的是 ①④ (填序号)。

①合理施肥可以提高氮的循环效率

②施肥可增加土壤微生物数量和脲酶活性

③为提高土壤肥力,短期内施用有机肥比化肥更有效

④施用有机肥时,松土可促进有氧呼吸

【考点】生态系统的组成成分;研究能量流动实践意义.

【专题】图像坐标类简答题;生态系统;理解能力.

【答案】(1)非生物的物质和能量;NP

(2)麦秸还田对微生物的数量几乎没有影响,不能增加土壤中营养成分的含量

(3)对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率(或帮助人们科学地规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用);生态足迹

(4)①④

【分析】图a分析,与不施肥作对比,施用有机肥(M)、化肥(NP)、麦秸还田(S)、有机肥+化肥(M+NP)、麦秸还田+化肥(S+NP),均能在一定程度上增加微生物数量。图b分析,与对照组相比,化肥(NP)、有机肥+化肥(M+NP)、麦秸还田+化肥(S+NP)能够在一定程度上提高脲酶的活性。

【解答】解:(1)肥料属于非生物的物质和能量。由图a可知,NP处理组微生物数量变化最大。

(2)秸秆经微生物分解后,才能被作物吸收利用,从而提高作物产量。图a的S组与不施肥组(CK)微生物数量无显著差异,说明麦秸还田对微生物的数量几乎没有影响,不能增加土壤中营养成分的含量,故二者产量无显著差异。

(3)秸秆用于生产饲料和食用菌,畜禽粪便和用过的食用菌培养基还田,实现了能量在不同环节的利用,实现了对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率(或帮助人们科学地规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用)。因此,可以降低对环境资源的消耗,降低生态足迹。

(4)由图可知,有机肥和化肥的合理施用,能提高脲酶活性,从而促进尿素分解产生氨,加快氮的循环,①正确。与不施肥组(CK)相比,图中有机肥并没有提高脲酶活性,②错误。短期内施用化肥比有机肥更能提高脲酶活性和土壤微生物数量,③错误。施用有机肥时松土,可以增加土壤中的氧气含量,增强好氧微生物的分解作用,④正确。

故选:①④。

故答案为:

(1)非生物的物质和能量;NP

(2)麦秸还田对微生物的数量几乎没有影响,不能增加土壤中营养成分的含量

(3)对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率(或帮助人们科学地规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用);生态足迹

(4)①④

【点评】本题主要考查的是生态系统的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握。

19.(2025 商洛模拟)为了对某流域生态系统进行保护,某地“退田还林”演替过程中植物群落的变化如表所示。回答下列问题:

演替阶段 物种组成/种 个体数量/[株 (400m2)﹣1]

乔木 灌木 草本 总计 乔木 灌木 草本 总计

演替5年 — 24 45 69 — 131 3579 3710

演替15年 — 17 46 63 — 196 2773 2969

演替23年 7 18 39 64 151 204 2077 2432

森林生物群落 12 35 30 77 112 171 1476 1759

(1)表中不同植物之间的种间关系可能是 种间竞争、寄生等 (答出2种)。

(2)表中所示的演替为 次生演替 。随着演替的进行,群落的 垂直结构和水平结构 (填“垂直结构”“水平结构”或“垂直结构和水平结构”)发生了变化。

(3)与演替23年相比,演替5年时植物群落对阳光的利用能力较 弱 (填“强”或“弱”),原因是 与演替23年相比,演替5年时植物群落的垂直分层较简单 。

(4)与演替初期相比,演替到森林生物群落阶段时,生态系统抵抗外界干扰并使自身结构和功能保持原状的能力更强,分析表中数据,推测出现该现象的原因是 森林生物群落阶段的生态系统中的植物种类更多,能为动物提供的食物和栖息空间更丰富,使该生态系统的食物网更复杂,自我调节能力更强 。

【考点】生态系统稳定性的概念和类型;群落中生物的种间关系;群落的空间结构;群落演替的类型.

【专题】正推法;种群和群落;理解能力.

【答案】(1)种间竞争、寄生等

(2)次生演替 垂直结构和水平结构

(3)弱 与演替23年相比,演替5年时植物群落的垂直分层较简单

(4)森林生物群落阶段的生态系统中的植物种类更多,能为动物提供的食物和栖息空间更丰富,使该生态系统的食物网更复杂,自我调节能力更强

【分析】1、群落垂直结构:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象;植物主要受阳光的影响,动物主要受食物和栖息空间的影响。

2、群落水平结构:由于地形的变化、土壤湿度和盐碱的差异、光照强度的不同等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异。

【解答】解:(1)植物均需要吸收无机盐和利用适宜的光照,因此,表中不同植物之间的种间关系可能是种间竞争,另外还可能有寄生等。

(2)表中所示的演替发生在退耕还林的土地上,因而为次生演替,随着演替的进行,群落的垂直结构和水平结构均发生了变化。

(3)与演替23年相比,演替5年时植物群落的垂直分层较简单,物种多样性相对较少,因此,演替5年的植物群落对阳光的利用能力较弱。

(4)分析表中数据,森林生物群落阶段的生态系统中的植物种类更多,能为动物提供的食物和栖息空间更丰富,使该生态系统的食物网更复杂,自我调节能力更强,因而抵抗力稳定性更高。

故答案为:

(1)种间竞争、寄生等

(2)次生演替 垂直结构和水平结构

(3)弱 与演替23年相比,演替5年时植物群落的垂直分层较简单

(4)森林生物群落阶段的生态系统中的植物种类更多,能为动物提供的食物和栖息空间更丰富,使该生态系统的食物网更复杂,自我调节能力更强

【点评】本题主要考查了群落等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

20.(2025 苍溪县校级开学)随着四川各地生态环境不断改善,近年来大批从西伯利亚去往南方越冬的过境海鸥等候鸟,纷纷驻留于境内泸州、遂宁、成都、德阳、宜宾等地水域,成为冬日景观。请回答:

(1)成群的海鸥在水面上翩翩起舞,形成了一道美丽的风景,这体现了生物多样性的 直接 价值。省内各地水域生态环境改善,吸引大量候鸟驻留,其主要原因是 (良好的生态环境)为候鸟提供了丰富的食物条件和栖息空间 。

(2)海鸥的到来,吸引大批游客前来观鸟拍照。许多人向海鸥投喂面包,该时段流经该生态系统的总能量 > (填“>”“<“或“=”)生产者所固定的太阳能。专家呼吁不要向海鸥投喂面包,一是因为面包营养成分单一,不利于海鸥生长;二是大量面包屑沉入水底,可能会导致 (好氧)微生物的分解作用加强 ,水体溶氧量降低。

(3)如果你是一名护鸟志愿者,除不随意投喂以外,请再对游客提出至少两条合理倡议: 不捕猎鸟类,不打扰鸟类的取食和休息、不靠近和破坏鸟类栖息地 。

【考点】信息传递在农业生产中的应用.

【专题】正推法;生态系统;生态环境.

【答案】(1)直接 (良好的生态环境)为候鸟提供了丰富的食物条件和栖息空间

(2)>(好氧)微生物的分解作用加强

(3)不捕猎鸟类,不打扰鸟类的取食和休息、不靠近和破坏鸟类栖息地

【分析】生物多样性的价值:

(1)直接价值:指对人类的社会生活有直接影响和作用的价值,如:药用价值、观赏价值、食用价值和生产使用价值。

(2)间接价值:一般表现为涵养水源、净化水质、巩固堤岸、防止土壤侵蚀、降低洪峰、改善地方气候、吸收污染物,调节碳氧平衡,在调节全球气候变化他的作用,主要指维持生态系统的平衡的作用等等。

(3)潜在价值:今天还未被利用的哪些物种在将来会有利用的价值.栽培植物的野生亲缘种究竟能提供多少对农林业发展有用的遗传材料,是不可估量的。

【解答】解:(1)人们旅游观赏成群海鸥在水面上翩翩起舞形成的美丽风景,这是审美价值的体现,是生物多样性直接价值的表现。省内各地水域生态环境改善,为候鸟提供了丰富的食物条件和栖息空间,吸引大量候鸟驻留。

(2)人们大量向海鸥投喂面包,该时段流经该生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能和投喂面包中的能量,故流经该生态系统的总能量大于生产者所固定的太阳能。大量面包屑沉入水底,好氧微生物大量繁殖,分解作用加强消耗溶解氧增多,导致水体溶氧量降低。

(3)为保护鸟类等自然资源,实现人与自然和谐统一,我们应不捕猎鸟类,不打扰鸟类的取食和休息,不靠近和破坏鸟类栖息地等,为鸟类提供和谐的环境,落实责任与担当。

故答案为:

(1)直接 (良好的生态环境)为候鸟提供了丰富的食物条件和栖息空间

(2)>(好氧)微生物的分解作用加强

(3)不捕猎鸟类,不打扰鸟类的取食和休息、不靠近和破坏鸟类栖息地

【点评】本题以过境海鸥等候鸟纷纷驻留于我省多地水域为情境,考查生物多样性的价值、生态系统的能量流动、分解者的作用以及人类活动对环境的影响。注重了知识和生活的联系,考查了学生的理解能力、问题解决能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录