人教版高中语文必修一课件 4《烛之武退秦师》 (共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修一课件 4《烛之武退秦师》 (共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-14 21:17:10 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。烛之武退秦师 教学目标

第4课 1.了解《左传》等文学常识,掌握重要的文言实词、文言虚词和文言句式等文言知识点。

2.分析烛之武的说话艺术和生动的故事情节,评析烛之武的形象,学习塑造人物的方法。

3.学习烛之武临危受命、大智大勇的爱国精神。 重点难点1.积累“陪”“易”“以”

“之”“焉”“与”“微”等文言实词、文言虚词及其他文言知识点。

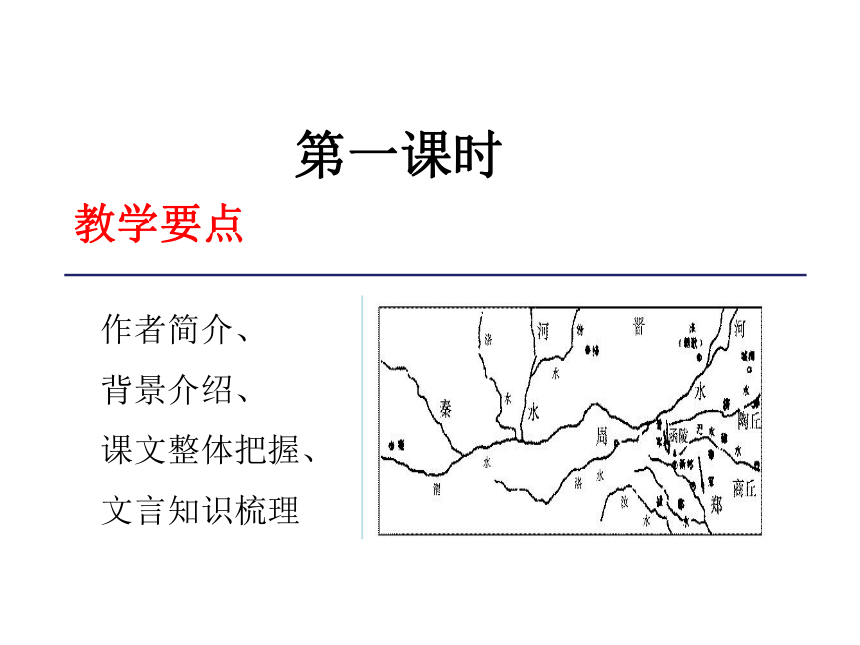

2.分析烛之武的说话艺术和生动的故事情节,评析烛之武的形象。教学要点作者简介、

背景介绍、

课文整体把握、

文言知识梳理第一课时导入 在秦王威风八面的朝堂,蔺相如凭借三寸不烂之舌,挫败秦王夺璧的阴谋,使宝璧平安归赵;在群儒唇枪舌剑的进攻面前,诸葛亮凭借三寸不烂之舌,折服东吴的饱学之士,使孙、刘迅速结盟;在郑国危如累卵之际,老迈的烛之武凭借三寸不烂之舌,虎狼之师不击自退,铁桶之围不攻自破。烛之武在剑拔弩张的情势下,是如何说服秦伯撤军的呢?带着这个疑问,让我们一同走进《烛之武退秦师》。相关知识介绍课堂学习1.介绍《左传》及相关资料。

(1)《左传》是我国最早的一部长于修辞的史学著作。相传,孔子作《春秋》,左丘明为之作传(传:解释经文的文字),因此,《左传》又名《左氏春秋传》(因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”)。《左传》叙事比《春秋》详细而具体,起于鲁隐公元年,终于鲁悼公十四年,记叙了春秋时期各国内政、外交、军事、经济、文化等方面的史实,具有极高的史学价值。《左传》长于叙事记言,记事精确清楚,详略得当;对话从容委婉,意味深长。语言艺术高超,往往寥寥数句,便能使读者如见其人,如闻其声。《左传》是先秦时期最重要的史学著作,也是历史散文的典范。相关知识介绍课堂学习(2)史书常见体例。

编年体:以年代为线索编排有关历史事件,如《左传》。

纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

国别体:以国家为单位分别记叙历史,如《战国策》。相关知识介绍课堂学习2.介绍背景。

秦、晋围郑发生在公元前630年。在此之前,郑国有两件得罪晋国的事:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果是楚国大败。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好,但仍未能感化晋国。

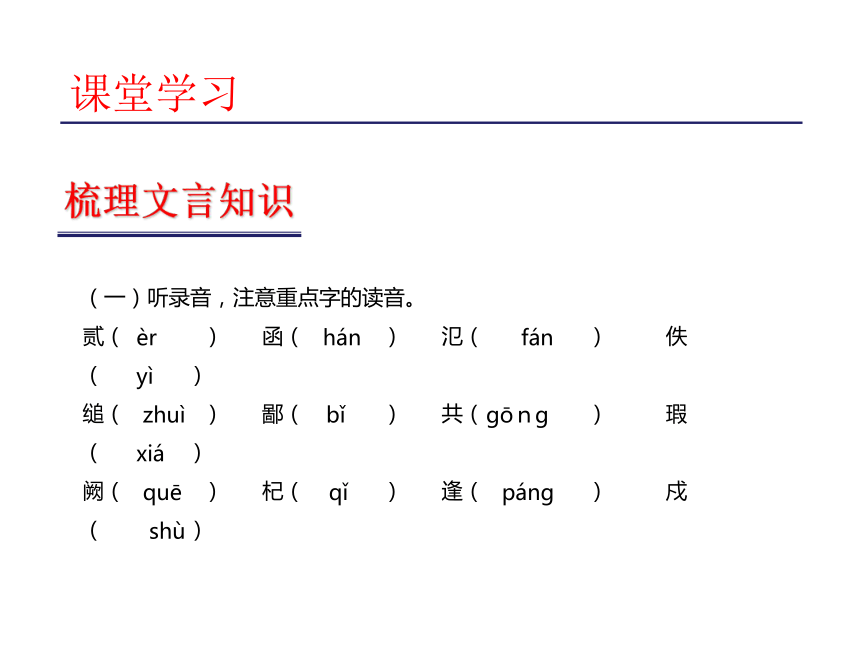

晋国为什么要联合秦国攻郑呢?因为当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,实际上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦、晋联合也就成为必然了。梳理文言知识课堂学习(一)听录音,注意重点字的读音。

贰( ) 函( ) 氾( ) 佚( )

缒( ) 鄙( ) 共( ) 瑕( )

阙( ) 杞( ) 逢( ) 戍( )èr hán fán

yì

zhuì bǐ ɡōnɡ

xiá

quē qǐ páng

shù梳理文言知识课堂学习(二)梳理文言知识

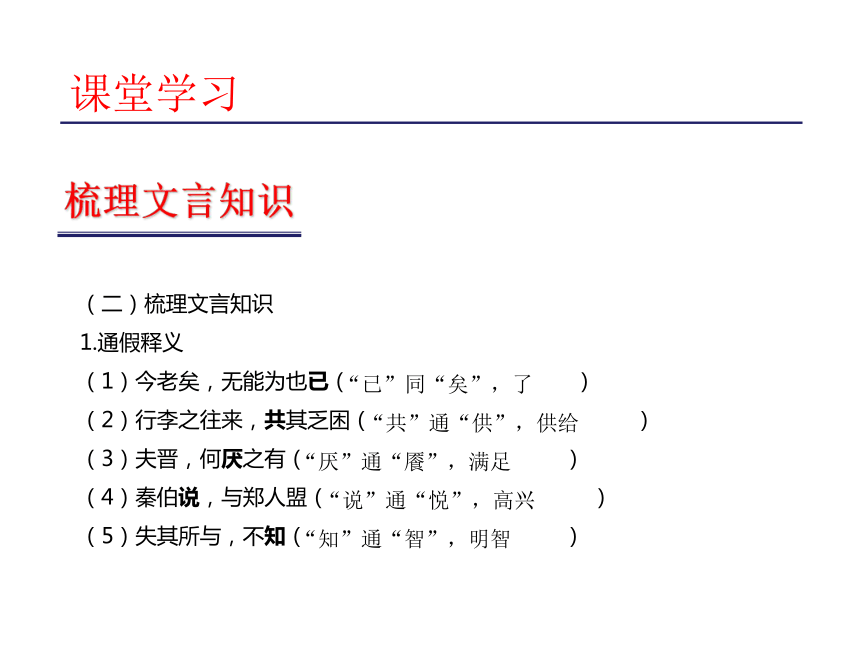

1.通假释义

(1)今老矣,无能为也已( )

(2)行李之往来,共其乏困( )

(3)夫晋,何厌之有( )

(4)秦伯说,与郑人盟( )

(5)失其所与,不知( ) “已”同“矣”,了

“共”通“供”,供给

“厌”通“餍”,满足

“说”通“悦”,高兴

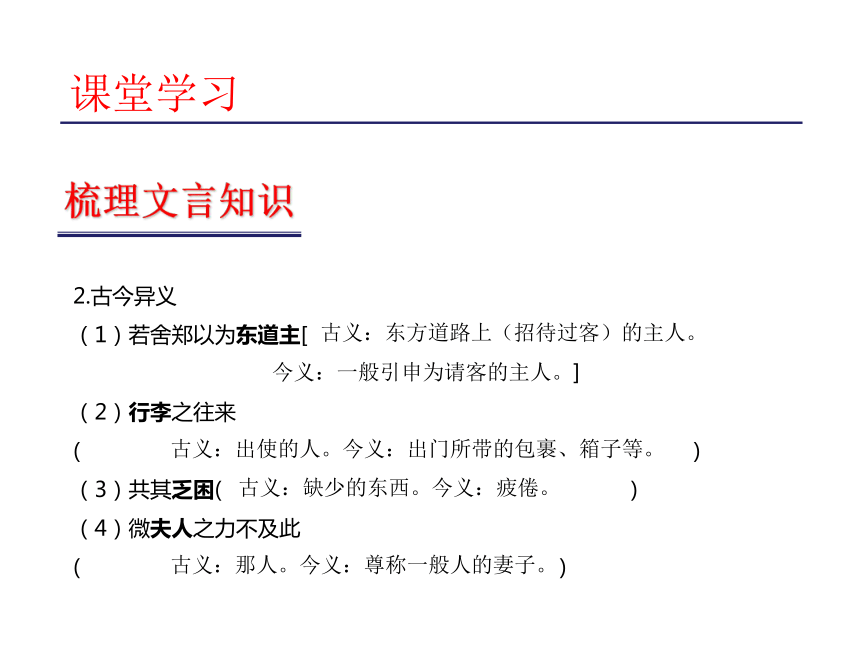

“知”通“智”,明智梳理文言知识课堂学习2.古今异义

(1)若舍郑以为东道主[

(2)行李之往来( )

(3)共其乏困( )

(4)微夫人之力不及此( ) 古义:东方道路上(招待过客)的主人。

今义:一般引申为请客的主人。]

古义:出使的人。今义:出门所带的包裹、箱子等。

古义:缺少的东西。今义:疲倦。

古义:那人。今义:尊称一般人的妻子。梳理文言知识课堂学习 增加

恩惠

延伸、扩张

侵损、削减

替代

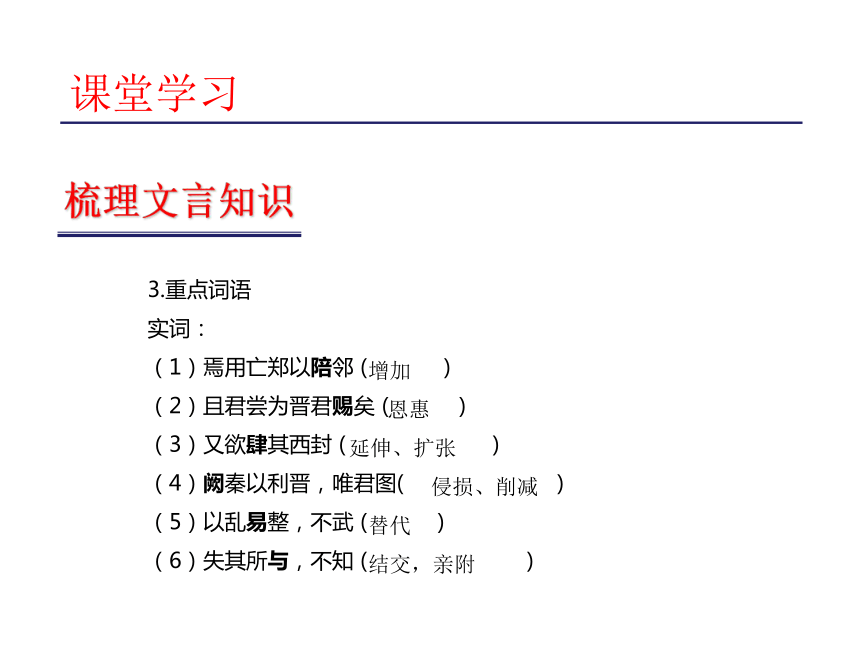

结交,亲附 3.重点词语

实词:

(1)焉用亡郑以陪邻 ( )

(2)且君尝为晋君赐矣 ( )

(3)又欲肆其西封 ( )

(4)阙秦以利晋,唯君图( )

(5)以乱易整,不武 ( )

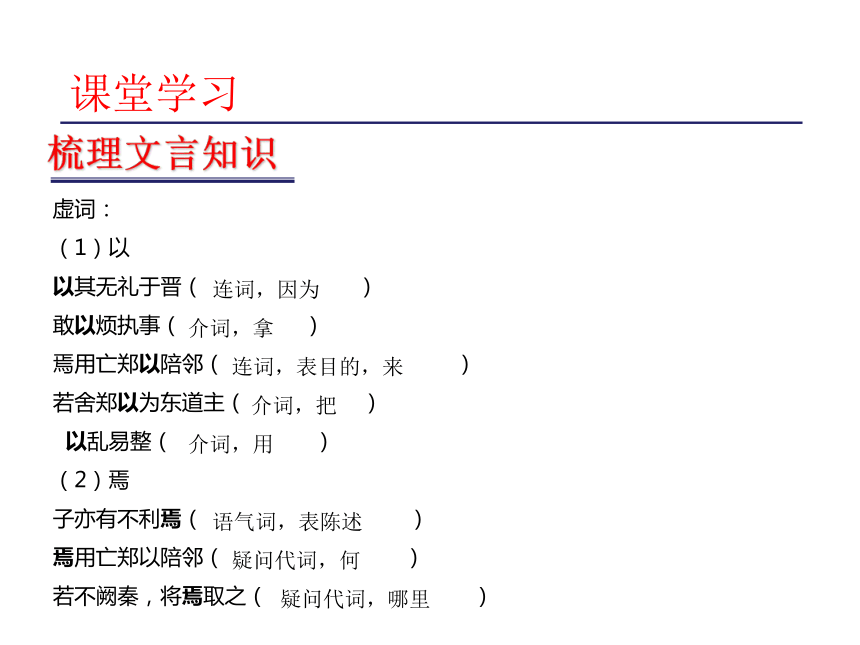

(6)失其所与,不知 ( )梳理文言知识课堂学习虚词:

(1)以

以其无礼于晋( )

敢以烦执事( )

焉用亡郑以陪邻( )

若舍郑以为东道主( )

以乱易整( )

(2)焉

子亦有不利焉( )

焉用亡郑以陪邻( )

若不阙秦,将焉取之( ) 连词,因为

介词,拿

连词,表目的,来

介词,把

介词,用

语气词,表陈述

疑问代词,何

疑问代词,哪里梳理文言知识课堂学习(3)其

吾其还也( )

君知其难也( )

共其乏困( )

失其所与( )

(4)之

臣之壮也,犹不如人( )

是寡人之过也( )

夫晋,何厌之有( )

许之( )

(5)因

因人之力而敝之( )

(6)微

微夫人之力不及此( ) 语气副词,表商量或希望语气,还是

指示代词,那

第三人称代词,他们

第一人称代词,自己的

助词,用在主谓之间,取消句子独立性,不译

结构助词,的

助词,宾语前置的标志,不译

代词,指这件事

介词,依靠

副词,没有,用来表示一种否定的假设或条件梳理文言知识课堂学习4.词类活用

(1)烛之武退秦师( )

(2)且贰于楚也( )

(3)晋军函陵,秦军氾南( )

(4)若亡郑而有益于君( )

(5)越国以鄙远(

)

(6)既东封郑(

) 动词的使动用法,使……撤退

数词用作动词,从属二主

名词用作动词,驻军

动词的使动用法,使……灭亡

鄙,名词的意动用法,把……当做边邑;

远,形容词用作名词,远方的国家,指郑国

东,名词作状语,在东面;封,名词的使动用法,

使……成为疆界梳理文言知识课堂学习5.文言句式

(1)是寡人之过也( )

(2)何厌之有( )

(3)若亡郑而有益于君( )

(4)以其无礼于晋( )

(5)敢以(之)烦执事( )

(6)晋军(于)函陵,秦军(于)氾南( )

()若舍郑以(之)为东道主( ) 判断句

宾语前置句

介宾结构后置句

介宾结构后置句

省略句

省略句

省略句诵读课文,整体感知课堂学习 课文讲述了一个什么样的故事呢?请带着问题诵读课文,理清课文层次。故事梗概:秦、晋围郑,郑国危在旦夕。烛之武奉郑伯之命,只身前往秦营,说服了秦伯,免去了一场战祸。

文章层次:

第一段:秦、晋围郑;

第二段:临危受命;

第三段:说退秦师;

第四段:晋国退兵。课堂小结 本节课我们了解了课文内容,重点梳理了课文中的文言词语及句式,这是我们学习文言文的基础,也是进一步探究课文内容的必要步骤。希望同学们课后及时复习本课所学的知识,并思考全解学案中的相关问题。布置作业

1.请按照故事“开端—发展—高潮—结局”的逻辑顺序复述“烛之武退秦师”的故事。(可以在理解课文的基础上添加一些内容)

2.借助工具书,翻译课文。

3.背诵课文前两段。烛之武退秦师 (第二课时) 教学要点第4课 分析课文内容,鉴赏烛之武的劝说艺术,分析烛之武的形象特点,探究“烛之武退秦师”的深层原因。导入 在第一课时中,我们已经对课文进行了字词的疏通,下面我们再诵读一遍课文,在诵读中回忆一下全文内容。古人说“春秋无义战,唯利而已”,这一节课,我们就一起来欣赏课文,看一看本文叙述的这场战争是否如此。分析全文内容课堂学习1.烛之武是在什么情况下“退秦师”的?提示:(1)秦、晋围郑,来势凶猛,郑国形势危急。(2)秦、晋围郑的两个原因均与晋相关,与秦关系不大,秦可以争取。(3)两军分兵驻扎,郑有机会单独与秦接触,为烛之武说秦埋下伏笔。 分析全文内容课堂学习2.文章写烛之武在受命之前,先“辞”后“受”,有什么作用?提示:(1)交代了烛之武的情况,是一个不被重用的老臣。(2)委婉地批评了郑伯不能用人,但在关键时刻,作为国君尚能接受规谏,诚恳自责。(3)点明烛之武深明大义,以解国难为重,粗线条地勾勒出烛之武的形象,为下文写他奔赴国难的义勇精神做了必要的铺垫。分析全文内容课堂学习3.烛之武为了说服秦穆公退兵,采取了高超的攻心战术,请分析烛之武是怎样一步一步说服秦穆公的。提示:第一步:开门见山,以退为进(郑既知亡矣)。第二步:阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)。第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。第四步:引史为例,挑拨秦、晋(唯君图之)。分析全文内容课堂学习4.文章虽短,但叙事跌宕起伏,张弛有度,曲折多变,请结合内容简析。提示:大军压境(十万火急)——佚之狐荐烛之武(一线生机)——烛之武发牢骚(波澜)——郑伯平息烛之武的怨气(转机)——烛之武出使,退敌成功(大功告成)——子犯建议攻秦(出现危机)——晋公晓之以理(一场虚惊)。把握人物形象课堂学习1.本课的中心人物是烛之武,请结合课文内容,概括烛之武这一人物形象的特点。提示:(1)志士。由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈。“臣之壮也,犹不如人”,暗写烛之武在年轻时并没有得到重用;“今老矣,无能为也已”,则流露出满腹的委屈和牢骚。但他最终以国家利益为重,出使秦师,这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

(2)勇士。 两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的精神也展示了他的“勇士”性格。

(3)辩士。烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他利用秦、晋之间的矛盾,采用分化瓦解的办法,一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的“辩士”形象。“辩士”形象是烛之武形象的核心。

所以说,烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使、直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士。把握人物形象课堂学习2.烛之武有勇有谋,但直到须发尽白才得到为国效力的机会。他的“被埋没”,有人认为是因为郑伯不能知人善任,有人认为是因为他自己不会“毛遂自荐”。你同意哪一种看法?提示:(1)晋公子重耳曾到郑国避难,郑伯礼节甚倨,招致了今天的“秦、晋围郑”;大军压境,危在旦夕,才想到重用人才,遭到拒绝后,才想到自责。可见郑伯是一个目光短浅之人。所以,烛之武到晚年才被重用,郑伯应负主要责任。

(2)是因为烛之武不会“毛遂自荐”。在烛之武的心里,还存留着作为“士”的标志之一的清高与孤傲。他关注着天下形势,思考安天下济苍生的路径,但却得不到展现自我的机会。如果不是秦、晋围郑,烛之武恐怕真得湮灭于历史的风雨之中了。国君不可能了解每一个人,他的默默无闻,主要是自己不会抓住机会推销自己。把握人物形象课堂学习3.其他人物(本文重点分析烛之武的形象,其他人物形象可以根据情况处理。)提示:郑伯:(1)自我纠错难能可贵;(2)根本目的在于维护自身利益。

秦伯:(1)弃义背盟;(2)善于决策,善谋利益。

晋侯:(1)贪得无厌,争夺霸权;(2)头脑冷静,一派政治家的风范。 探究“烛之武退秦师”的深层原因课堂学习1.烛之武之所以能够说服秦伯,最主要的原因是什么?提示:在秦、晋、郑三国之间,秦与郑之间无根本性的利益冲突,这是烛之武能够顺利说退秦师的最根本的原因。烛之武的一番说辞,至少让秦伯明白:伐郑于秦无利,存郑于秦有益。在利与害的选择面前,秦伯当然不会舍利而取害!

后人评价烛之武“一语能退十万兵”,对他及他的才能褒奖有加,这无疑是对的。但我们深思一下,烛之武能够做到这点,是因为他有什么特别的才能吗?主要还是因为他能够分析形势,抓住秦、晋之间的旧怨以及伐郑战争对秦、晋两国之间将要产生的影响做文章,最终让秦伯在利、害面前主动作出理智选择——退出秦、晋联盟;甚至为使晋军不再对郑构成威胁,还派军队帮助郑国抵御晋军,这不仅让我们看到秦、晋联军在伐郑过程中戏剧性的一幕——化友为敌,而且也让我们看到烛之武一张利嘴胜过十万戈矛的神奇和魅力。这也应了孙子的一句话:两军相峙,攻城为下,攻心为上。心者,行之本也。此言得之!探究“烛之武退秦师”的深层原因课堂学习2.从烛之武“一语说退十万兵”的结果中,我们看到了什么?提示:(1)智慧往往比勇力更重要;(2)没有永远的朋友,只有永远的利益;(3)外表的强大永远抵不上内心的强大等。课堂小结 学习《烛之武退秦师》一文,我们领略了劝说的力量。烛之武委婉劝说的艺术在今天的人际交往中仍有着十分重要的意义。劝说是解决生活问题和慰藉心灵的一剂良药,是人际交往与沟通的重要方法。在给别人提意见和建议时,我们要充分尊重被劝说者,使之受到启发,从而愉快地接受意见。布置作业

1.你同意“没有永远的朋友,只有永远的利益”这种说法吗?请写一段200字左右的文字,阐述你的观点。

2.完成“本课测评方案”(全解学案版本课“知能提升训练”)。

3.背诵课文后两段。

第4课 1.了解《左传》等文学常识,掌握重要的文言实词、文言虚词和文言句式等文言知识点。

2.分析烛之武的说话艺术和生动的故事情节,评析烛之武的形象,学习塑造人物的方法。

3.学习烛之武临危受命、大智大勇的爱国精神。 重点难点1.积累“陪”“易”“以”

“之”“焉”“与”“微”等文言实词、文言虚词及其他文言知识点。

2.分析烛之武的说话艺术和生动的故事情节,评析烛之武的形象。教学要点作者简介、

背景介绍、

课文整体把握、

文言知识梳理第一课时导入 在秦王威风八面的朝堂,蔺相如凭借三寸不烂之舌,挫败秦王夺璧的阴谋,使宝璧平安归赵;在群儒唇枪舌剑的进攻面前,诸葛亮凭借三寸不烂之舌,折服东吴的饱学之士,使孙、刘迅速结盟;在郑国危如累卵之际,老迈的烛之武凭借三寸不烂之舌,虎狼之师不击自退,铁桶之围不攻自破。烛之武在剑拔弩张的情势下,是如何说服秦伯撤军的呢?带着这个疑问,让我们一同走进《烛之武退秦师》。相关知识介绍课堂学习1.介绍《左传》及相关资料。

(1)《左传》是我国最早的一部长于修辞的史学著作。相传,孔子作《春秋》,左丘明为之作传(传:解释经文的文字),因此,《左传》又名《左氏春秋传》(因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”)。《左传》叙事比《春秋》详细而具体,起于鲁隐公元年,终于鲁悼公十四年,记叙了春秋时期各国内政、外交、军事、经济、文化等方面的史实,具有极高的史学价值。《左传》长于叙事记言,记事精确清楚,详略得当;对话从容委婉,意味深长。语言艺术高超,往往寥寥数句,便能使读者如见其人,如闻其声。《左传》是先秦时期最重要的史学著作,也是历史散文的典范。相关知识介绍课堂学习(2)史书常见体例。

编年体:以年代为线索编排有关历史事件,如《左传》。

纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

国别体:以国家为单位分别记叙历史,如《战国策》。相关知识介绍课堂学习2.介绍背景。

秦、晋围郑发生在公元前630年。在此之前,郑国有两件得罪晋国的事:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果是楚国大败。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好,但仍未能感化晋国。

晋国为什么要联合秦国攻郑呢?因为当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,实际上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦、晋联合也就成为必然了。梳理文言知识课堂学习(一)听录音,注意重点字的读音。

贰( ) 函( ) 氾( ) 佚( )

缒( ) 鄙( ) 共( ) 瑕( )

阙( ) 杞( ) 逢( ) 戍( )èr hán fán

yì

zhuì bǐ ɡōnɡ

xiá

quē qǐ páng

shù梳理文言知识课堂学习(二)梳理文言知识

1.通假释义

(1)今老矣,无能为也已( )

(2)行李之往来,共其乏困( )

(3)夫晋,何厌之有( )

(4)秦伯说,与郑人盟( )

(5)失其所与,不知( ) “已”同“矣”,了

“共”通“供”,供给

“厌”通“餍”,满足

“说”通“悦”,高兴

“知”通“智”,明智梳理文言知识课堂学习2.古今异义

(1)若舍郑以为东道主[

(2)行李之往来( )

(3)共其乏困( )

(4)微夫人之力不及此( ) 古义:东方道路上(招待过客)的主人。

今义:一般引申为请客的主人。]

古义:出使的人。今义:出门所带的包裹、箱子等。

古义:缺少的东西。今义:疲倦。

古义:那人。今义:尊称一般人的妻子。梳理文言知识课堂学习 增加

恩惠

延伸、扩张

侵损、削减

替代

结交,亲附 3.重点词语

实词:

(1)焉用亡郑以陪邻 ( )

(2)且君尝为晋君赐矣 ( )

(3)又欲肆其西封 ( )

(4)阙秦以利晋,唯君图( )

(5)以乱易整,不武 ( )

(6)失其所与,不知 ( )梳理文言知识课堂学习虚词:

(1)以

以其无礼于晋( )

敢以烦执事( )

焉用亡郑以陪邻( )

若舍郑以为东道主( )

以乱易整( )

(2)焉

子亦有不利焉( )

焉用亡郑以陪邻( )

若不阙秦,将焉取之( ) 连词,因为

介词,拿

连词,表目的,来

介词,把

介词,用

语气词,表陈述

疑问代词,何

疑问代词,哪里梳理文言知识课堂学习(3)其

吾其还也( )

君知其难也( )

共其乏困( )

失其所与( )

(4)之

臣之壮也,犹不如人( )

是寡人之过也( )

夫晋,何厌之有( )

许之( )

(5)因

因人之力而敝之( )

(6)微

微夫人之力不及此( ) 语气副词,表商量或希望语气,还是

指示代词,那

第三人称代词,他们

第一人称代词,自己的

助词,用在主谓之间,取消句子独立性,不译

结构助词,的

助词,宾语前置的标志,不译

代词,指这件事

介词,依靠

副词,没有,用来表示一种否定的假设或条件梳理文言知识课堂学习4.词类活用

(1)烛之武退秦师( )

(2)且贰于楚也( )

(3)晋军函陵,秦军氾南( )

(4)若亡郑而有益于君( )

(5)越国以鄙远(

)

(6)既东封郑(

) 动词的使动用法,使……撤退

数词用作动词,从属二主

名词用作动词,驻军

动词的使动用法,使……灭亡

鄙,名词的意动用法,把……当做边邑;

远,形容词用作名词,远方的国家,指郑国

东,名词作状语,在东面;封,名词的使动用法,

使……成为疆界梳理文言知识课堂学习5.文言句式

(1)是寡人之过也( )

(2)何厌之有( )

(3)若亡郑而有益于君( )

(4)以其无礼于晋( )

(5)敢以(之)烦执事( )

(6)晋军(于)函陵,秦军(于)氾南( )

()若舍郑以(之)为东道主( ) 判断句

宾语前置句

介宾结构后置句

介宾结构后置句

省略句

省略句

省略句诵读课文,整体感知课堂学习 课文讲述了一个什么样的故事呢?请带着问题诵读课文,理清课文层次。故事梗概:秦、晋围郑,郑国危在旦夕。烛之武奉郑伯之命,只身前往秦营,说服了秦伯,免去了一场战祸。

文章层次:

第一段:秦、晋围郑;

第二段:临危受命;

第三段:说退秦师;

第四段:晋国退兵。课堂小结 本节课我们了解了课文内容,重点梳理了课文中的文言词语及句式,这是我们学习文言文的基础,也是进一步探究课文内容的必要步骤。希望同学们课后及时复习本课所学的知识,并思考全解学案中的相关问题。布置作业

1.请按照故事“开端—发展—高潮—结局”的逻辑顺序复述“烛之武退秦师”的故事。(可以在理解课文的基础上添加一些内容)

2.借助工具书,翻译课文。

3.背诵课文前两段。烛之武退秦师 (第二课时) 教学要点第4课 分析课文内容,鉴赏烛之武的劝说艺术,分析烛之武的形象特点,探究“烛之武退秦师”的深层原因。导入 在第一课时中,我们已经对课文进行了字词的疏通,下面我们再诵读一遍课文,在诵读中回忆一下全文内容。古人说“春秋无义战,唯利而已”,这一节课,我们就一起来欣赏课文,看一看本文叙述的这场战争是否如此。分析全文内容课堂学习1.烛之武是在什么情况下“退秦师”的?提示:(1)秦、晋围郑,来势凶猛,郑国形势危急。(2)秦、晋围郑的两个原因均与晋相关,与秦关系不大,秦可以争取。(3)两军分兵驻扎,郑有机会单独与秦接触,为烛之武说秦埋下伏笔。 分析全文内容课堂学习2.文章写烛之武在受命之前,先“辞”后“受”,有什么作用?提示:(1)交代了烛之武的情况,是一个不被重用的老臣。(2)委婉地批评了郑伯不能用人,但在关键时刻,作为国君尚能接受规谏,诚恳自责。(3)点明烛之武深明大义,以解国难为重,粗线条地勾勒出烛之武的形象,为下文写他奔赴国难的义勇精神做了必要的铺垫。分析全文内容课堂学习3.烛之武为了说服秦穆公退兵,采取了高超的攻心战术,请分析烛之武是怎样一步一步说服秦穆公的。提示:第一步:开门见山,以退为进(郑既知亡矣)。第二步:阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)。第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。第四步:引史为例,挑拨秦、晋(唯君图之)。分析全文内容课堂学习4.文章虽短,但叙事跌宕起伏,张弛有度,曲折多变,请结合内容简析。提示:大军压境(十万火急)——佚之狐荐烛之武(一线生机)——烛之武发牢骚(波澜)——郑伯平息烛之武的怨气(转机)——烛之武出使,退敌成功(大功告成)——子犯建议攻秦(出现危机)——晋公晓之以理(一场虚惊)。把握人物形象课堂学习1.本课的中心人物是烛之武,请结合课文内容,概括烛之武这一人物形象的特点。提示:(1)志士。由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈。“臣之壮也,犹不如人”,暗写烛之武在年轻时并没有得到重用;“今老矣,无能为也已”,则流露出满腹的委屈和牢骚。但他最终以国家利益为重,出使秦师,这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

(2)勇士。 两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的精神也展示了他的“勇士”性格。

(3)辩士。烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他利用秦、晋之间的矛盾,采用分化瓦解的办法,一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的“辩士”形象。“辩士”形象是烛之武形象的核心。

所以说,烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使、直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士。把握人物形象课堂学习2.烛之武有勇有谋,但直到须发尽白才得到为国效力的机会。他的“被埋没”,有人认为是因为郑伯不能知人善任,有人认为是因为他自己不会“毛遂自荐”。你同意哪一种看法?提示:(1)晋公子重耳曾到郑国避难,郑伯礼节甚倨,招致了今天的“秦、晋围郑”;大军压境,危在旦夕,才想到重用人才,遭到拒绝后,才想到自责。可见郑伯是一个目光短浅之人。所以,烛之武到晚年才被重用,郑伯应负主要责任。

(2)是因为烛之武不会“毛遂自荐”。在烛之武的心里,还存留着作为“士”的标志之一的清高与孤傲。他关注着天下形势,思考安天下济苍生的路径,但却得不到展现自我的机会。如果不是秦、晋围郑,烛之武恐怕真得湮灭于历史的风雨之中了。国君不可能了解每一个人,他的默默无闻,主要是自己不会抓住机会推销自己。把握人物形象课堂学习3.其他人物(本文重点分析烛之武的形象,其他人物形象可以根据情况处理。)提示:郑伯:(1)自我纠错难能可贵;(2)根本目的在于维护自身利益。

秦伯:(1)弃义背盟;(2)善于决策,善谋利益。

晋侯:(1)贪得无厌,争夺霸权;(2)头脑冷静,一派政治家的风范。 探究“烛之武退秦师”的深层原因课堂学习1.烛之武之所以能够说服秦伯,最主要的原因是什么?提示:在秦、晋、郑三国之间,秦与郑之间无根本性的利益冲突,这是烛之武能够顺利说退秦师的最根本的原因。烛之武的一番说辞,至少让秦伯明白:伐郑于秦无利,存郑于秦有益。在利与害的选择面前,秦伯当然不会舍利而取害!

后人评价烛之武“一语能退十万兵”,对他及他的才能褒奖有加,这无疑是对的。但我们深思一下,烛之武能够做到这点,是因为他有什么特别的才能吗?主要还是因为他能够分析形势,抓住秦、晋之间的旧怨以及伐郑战争对秦、晋两国之间将要产生的影响做文章,最终让秦伯在利、害面前主动作出理智选择——退出秦、晋联盟;甚至为使晋军不再对郑构成威胁,还派军队帮助郑国抵御晋军,这不仅让我们看到秦、晋联军在伐郑过程中戏剧性的一幕——化友为敌,而且也让我们看到烛之武一张利嘴胜过十万戈矛的神奇和魅力。这也应了孙子的一句话:两军相峙,攻城为下,攻心为上。心者,行之本也。此言得之!探究“烛之武退秦师”的深层原因课堂学习2.从烛之武“一语说退十万兵”的结果中,我们看到了什么?提示:(1)智慧往往比勇力更重要;(2)没有永远的朋友,只有永远的利益;(3)外表的强大永远抵不上内心的强大等。课堂小结 学习《烛之武退秦师》一文,我们领略了劝说的力量。烛之武委婉劝说的艺术在今天的人际交往中仍有着十分重要的意义。劝说是解决生活问题和慰藉心灵的一剂良药,是人际交往与沟通的重要方法。在给别人提意见和建议时,我们要充分尊重被劝说者,使之受到启发,从而愉快地接受意见。布置作业

1.你同意“没有永远的朋友,只有永远的利益”这种说法吗?请写一段200字左右的文字,阐述你的观点。

2.完成“本课测评方案”(全解学案版本课“知能提升训练”)。

3.背诵课文后两段。