2015-2016学年度[苏教版]八年级语文(上)《晏子使楚》课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年度[苏教版]八年级语文(上)《晏子使楚》课件(53张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 323.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-15 08:15:35 | ||

图片预览

文档简介

课件53张PPT。晏子使楚《晏子春秋》作者简介 字平仲,春秋时政治家,从公元前556年开始,他继承父亲的官职,在齐灵公、庄公、景公时历任卿相,掌管齐国政治,讲究礼仪,以“节俭力行”著称。 由于晏婴的“节俭力行”符合于墨家的宗旨,晏婴就为后来墨家所推崇。《晏子春秋》这部书,柳宗元认为它很可能是“墨子之秆有齐人者为之”,大约是战国中期墨家学派的人收集有关晏婴的言行,编辑成书的。它文学性很强,有不少记叙生动的散文,是先秦散文的代表作之一《晏子使楚》故事颇具戏剧性,双方不太友善的对话中暗藏诸多机巧:楚王听说晏子是善于辞令之人,想借机刁难他,楚国君臣商议,决定通过诬蔑齐人为盗,进而诬蔑“齐人善盗”。这些贬损与侮辱,表面上是刁难晏子,实则矛头直指齐国。面对楚王君臣的挑衅,晏子临阵不乱,机警应变,巧施辩辞,应付裕如。针对楚王诬蔑齐人“善盗”,晏子引用橘化为枳的故事,类比推理得出“齐人在齐不盗,入楚却盗,正是楚地水土、地气即社会环境造成”的结论,让楚王“反取病焉”。 课前可先布置学生了解历史上其他机智善辩的故事。八年级学生已经有了一定的阅读文言文的基础,所以学习本文,重在引导学生借助注释和工具书读懂课文,培养他们自读文言文的能力。通过学习使学生一能流畅地有感情地诵读全文,二能复述故事情节,准确的翻译全文,总结并掌握文言文学习的规律。? 检查预习:

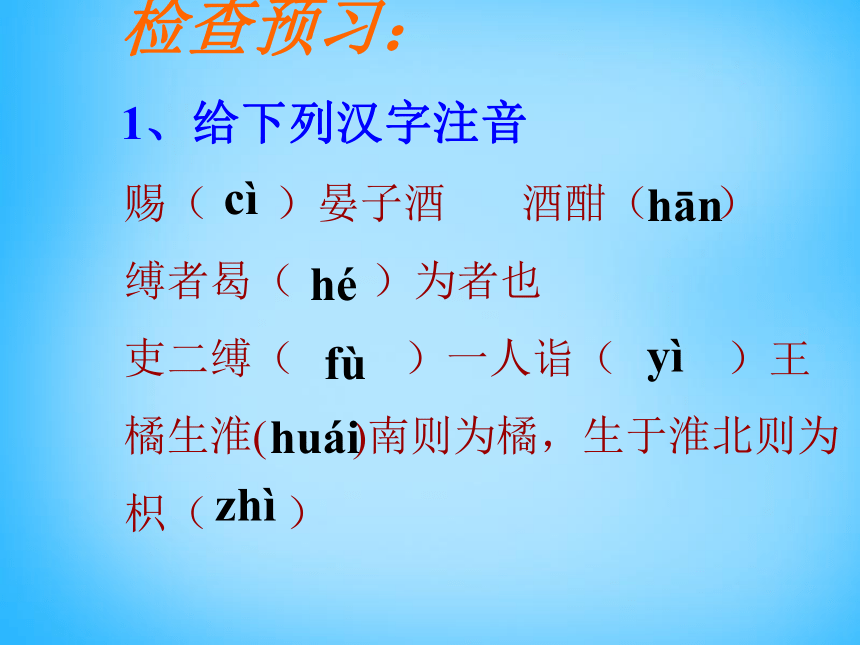

1、给下列汉字注音 赐( )晏子酒 酒酣( )

缚者曷( )为者也

吏二缚( )一人诣( )王

橘生淮( )南则为橘,生于淮北则为

枳( )

cì

hān

hé

fù

yì

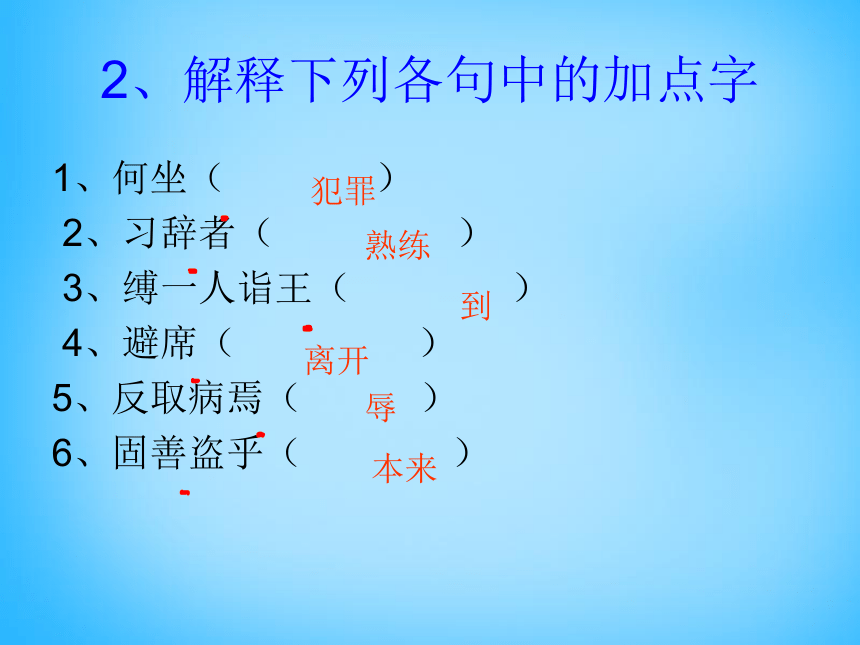

huáizhì2、解释下列各句中的加点字 1、何坐( )

2、习辞者( )

3、缚一人诣王( )

4、避席( )

5、反取病焉( )

6、固善盗乎( )犯罪熟练到离开辱本来第一课时学习目标1、朗读、复述课文,整体感知。

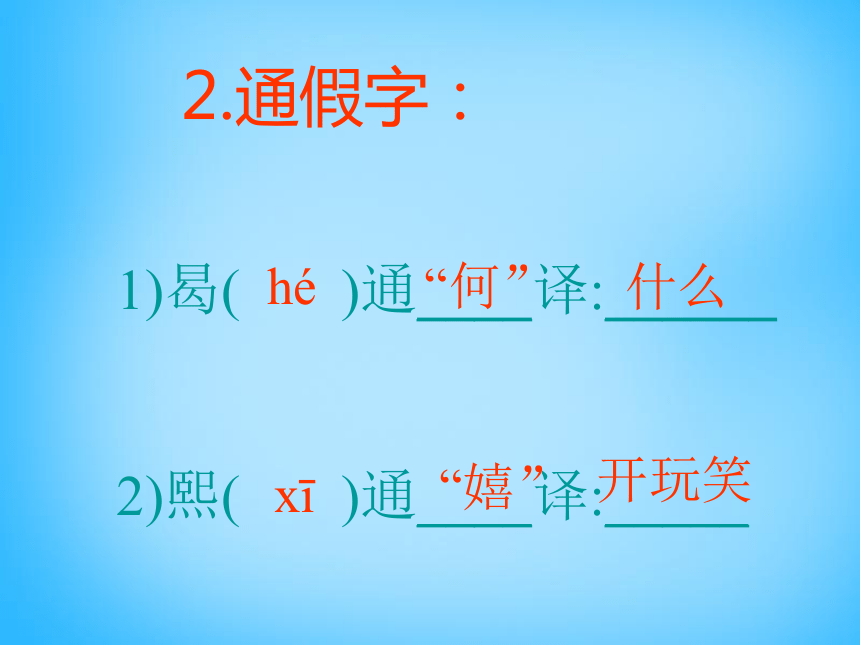

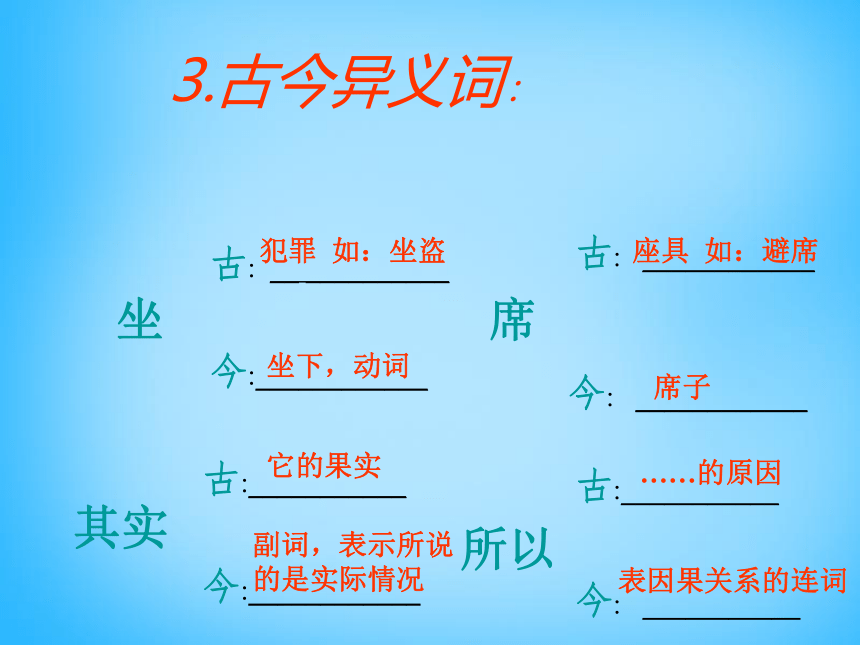

2、疏通文句,掌握实、虚词,翻译课文 朗读、复述课文 原文:将 使 楚译文:将要出使楚国1、注意将单音词译为双音词2.通假字:1)曷( )通____译:______

2)熙( )通____译:_____hé“何”什么xī“嬉”开玩笑3.古今异义词:坐古: __ __________今:____________席古: ____________今: ____________其实古:___________今:____________古:___________今: ___________ 所以犯罪 如:坐盗坐下,动词座具 如:避席席子它的果实副词,表示所说的是实际情况……的原因表因果关系的连词注意文言句式的一些特点1:判断句

例如:晏婴,齐之习辞者也

圣人非所与熙也

(肯定) (否定)以何也为何者也坐何2:倒装句(宾语前置)

例如:何以也

何为者也

何坐

3:固定格式

例如:得无楚之水土使民善盗耶

(难道……吗)注意了解词类活用例如:

齐人固善盗乎

得无楚之水土使民善盗善于、擅长小组接龙翻译每组一句,先解释红色字的含义,看谁翻译得快、翻译得准 布置作业1、把课文翻译成现代汉语。

2、思考:(1)楚王和臣下的谋划,主要是针对晏子还是齐国?

(2)分析晏子和楚王的形象。

1 楚王闻之 2 齐之习辞者也

3 吾欲辱之 4 婴闻之

5 得无楚之水土使民善盗耶这件事的他,指晏子这样一件事的三种用法“1、2”是指事代词,“3”是人称代词;“2、4”解成“的”1、在本课里“之”字有几种解法?检查复习2、???????解释下列句子中加点的词。1)????? 王曰,何坐

2)????? 吏二缚一人诣王

3)????? 圣人非所与熙也

4)????? 寡人反取病焉第二课时学习目标1、学习晏子应变的机智;分析晏子和楚王的形象。

2、指导背诵。设疑·探究1、分别用一句话概括课文两段的内容 第一段:写楚国君臣事前的密谋策划。第二段:写晏子机智地挫败了楚国君臣的阴谋。 2、读读想想:楚王和臣子的谋划,是针对晏子的,还是针对齐国的? 应该说,楚王的初衷是针对晏子的,可以从“晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之”一句可以看出。但从另一方面看,晏子是齐国的使者,侮辱了晏子,也就是侮辱了齐国。而且,楚国的谋划,“齐人固善盗乎”一句,矛头直指整个“齐人”,这就是针对齐国了。(或者说既针对晏子,也针对了齐国。) 3、 晏子在楚国严辞反击楚王的目的是什么?明确:维护齐国的尊严4、 晏婴保护了自己也保全了国家的尊严,靠的是什么?你能从课文中找到相应的根据吗? 晏子凭借自己机智善辩的才能和不亢不卑的态度,成功地出使楚国,并维护了齐国的尊严。晏子在反驳时,他“避席”以对,显示其庄严的态度,但在说话时,又非常注意分寸,寓刚于柔,把十分确定的反击对方的语言,用模棱两可的、揣度、疑问的形式表达出来,用“婴闻之”留有余地,用“得无”、“耶”等一类虚词,使语气变得委婉,既维护了祖国的尊严,又不至于使对方过于难堪,以致损害两国关系。他义正辞严而又不亢不卑地折服了楚王。5.晏子面对楚人的侮辱,进行有力回击,他取胜的原因是什么?

首先,从他自身来看,他头脑灵活,机智过人,善于辞令。

其次,他善于使用打比方的方法。如文中的“使狗者从狗门入,今臣使楚,不当从此门入”,把楚国与狗国等同。又如在第二则故事中他又以“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”回击楚王。

再次,他所采用的夸张手法,也让楚王生畏。如在讲到齐国人时,以“齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,何为无人?”形象的夸张,让我们感受到齐国人比比皆是,更有力地反驳了“齐无人耶?”的质问。 第四,晏子采用以退为进的方法。面对楚王提出“然则何为使子?”的质问,晏子降低自己的身份,以“齐命使各有所主,其贤者使使贤主,不肖者使使不肖主。婴最不肖,故宜使楚矣”作答,又是一次以楚王的尴尬而结束。 总之,课文中正是由于在晏子的外交辞令中采用打比方、夸张等手法和以退为进的方法,致使楚王无言以对,使晏子这一人物形象更鲜明突出。6.贯穿两篇故事的思想主线是什么?

两篇故事贯穿了一条思想主线:文章通过晏子出使楚国不辱使命、用辞令战胜楚国君臣蓄谋的记叙,表现晏子忠于齐国的品格与机巧善辩的才能。晏子作为一名使者,是作者着力塑造的理想人物。他出使楚国两遭戏弄。 面对楚国君臣两次蓄意刁难、侮辱,若晏子翻脸,既显出使者笨拙无能,缺少风度,又会使两国关系形势紧张。因此,晏子不愠不火,机警设喻,使楚王自讨没趣,处于尴尬境地。晏子的对答措词委婉,柔中有刚,充满智慧大度,十分精妙,充分表现了他卓越的政治才能、过人的胆识及出众的辩才。7.从《晏子故事两篇》中我们可以得到什么启示?

从晏子的角度分析,我们得到的启示是:一个人的外表并不代表一个人的才华,我们在现实生活中不能以貌取人,而要以真才实学来评价一个人的才华,所谓“人不可貌相,海水不可斗量”就是这个道理。从楚人这个侧面来分析,我们得到的启示是:无论自己的势力、能力有多大,在待人接物这方面,我们都要注意场合和对象。无论对什么人,在什么地点都要注意运用礼貌性语言。只有这样,我们才能广结良友,赢得对方的信任和尊重。分析晏子形象形象分析晏子是齐国的大使,从外貌来看,其貌不扬,不够潇洒,从文中“楚人以晏短”,可以看出他身材矮小,因而成为楚人耻笑的把柄,但晏子却用自己的聪明才智弥补这一不足之处,面对楚王的百般刁难,他非常镇定,不慌不忙地回答楚王所提出的问题。 他并没有在其追问下退缩,而是反戈一击,采用打比方、夸张等手法,致使楚王无言以对。从晏子对楚王的三驳与楚王展开针锋相对的斗争中,我们不难领略到晏子这位出色的政治家、外交家能言善辞的才能和机智勇敢,不辱使命,维护国家尊严的精神。他不愧是一代政治家和外交家的杰出代表。一个智勇双全的外交家形象??????????????

《晏子使楚》中对晏子的描写,虽然只有一个动作(避席)和一段对话,但表现力强,寥寥数语,一个机智沉着、能言善辩、勇于维护国家尊严的外交家形象跃然纸上。

???一、面对挑衅,针锋相对。楚王策划阴谋在前,实施阴谋时更是露骨——“王视晏子曰”,一个“视”,写出了楚王目光的威逼和神态的轻狂。面对这突如其来的挑衅,晏子首先想到的是国家的尊严不可辱,他毅然把个人安危置之度外,瞬间思考后,机智地“避席对曰”。“避席”这一动作固然是表示郑重,但如果仔细体会,还能悟出晏子此时特有的一种抗拒侮辱的严肃和正义;“对曰”紧随“避席”之后,不仅凸现晏子反应之敏捷,而且传达着一种毫不退缩、针锋相对的豪气。

二、巧设类比,尽显辩才。

晏子反击时,没有直接说“今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶”这一观点,而是先说人所共知的一个自然现象——“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,接着用一个设问句“所以然者何”作一停顿,加强迫问语气,逼出原因——“水土异也”。至此,晏子的反击已有了无可辩驳的前提条件,使结论的出现呈水到渠成之势。由此可见,正是晏子巧设类比的辩才使其在交锋中占尽先机。

三、戏中见庄,柔中寓刚。

晏子的反击由自然现象进至社会现象,将橘“生于淮北则为枳”,“叶相似”而“味不同”与齐民入楚变为“盗”相类比,由自然现象之因——“水土异”推出社会现象之因——“楚之水土”(国情民风)不如齐,“使民善盗”。晏子在得出这一使对方无言以对、深感难堪的结论时,用了“得无”这一较为委婉的语气,但读者分明从“戏”中读出了庄,从“柔”中读出了刚,就连晏子的对手楚王也只能自我解嘲说“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

四、详笔铺垫,反衬晏婴。

楚王“欲辱”晏子,先设下计谋而后又导演,笔墨的确较为铺展,这种结构安排正是为主题服务的。楚王与“左右”共同设计了阴谋,时间、场合、人物、对话都预设得很周到,似乎志在必“辱”,可是就是这精心策划的挑衅被晏子一席逻辑严密的推理轻而易举地击得粉碎。其策划过程写得越详细,就越能让读者感到晏子将难以应对,哪里想到最终的结果却是楚王搬起石头砸了自己的脚?这样就能反衬出晏子的巧妙机智和能言善辩。另一处对照性描写——楚王的先“视”后“笑”,也是极妙的衬笔。由咄咄逼人、傲气凌人的“视”转为充满难堪和尴尬的“笑”,分明是一种无奈的自我解嘲,这不正说明晏子雄辩的威力吗?晏子“避席”时的郑重严肃、不畏强权与楚王的苦笑相比,一个智勇双全的外交家形象不就鲜明地站立在我们面前了吗?分析楚王形象自作聪明,仗势欺人,

傲慢无礼,但能以大

局为重,敢于承认错误。人不可貌相,海水

不可斗量通过这个故事,我们应该懂得:转换角度总结:

春秋战国时期,诸侯称雄争霸。外交上的胜负,成为当时兼并战争的重要辅助手段。晏子出使楚国面对楚王妄自尊大,无缘无故欲辱来使,清醒地认识到,这不是对他本人的侮辱,而是关系到齐国的尊严,因此他在蛮霸的楚王面前不卑不亢,从容镇定,针锋相对地进行有力的反击,且乘胜反攻,以其人之道还治其人之身,将“使民善盗”的帽子扣到楚国人的头上,置楚王于理屈词穷的尴尬境地。表现了一位外交使臣不凡的勇气和智慧。

晏子折服楚王的话不长,却句句设伏,步步紧逼,终于胜利地折服了对方,显示了一位外交家所特有的应变才能。而愚钝逞强、目中无人的楚王最终只有陷入羁绊,彻底服输。

迁移练习:

故事一:

有一次,克林顿到外地演讲,他正在演讲时,从下面传来一张字条,上面写了两个字:“白痴” 。如果你是克林顿,你会怎样回答?故事二: 一天,德国大诗人歌德在公园散步,在一条狭窄的小路上遇到了一位反对他的批评家,这位傲慢的批评家说:“你知道吗?我这个人从来不给傻瓜让路。”歌德却说:“___而我恰恰相反________。"说完闪身让批评家过去。 故事三 德国大诗人海涅是犹太人,常常遭到无端攻击。有一次晚会上,一个旅行家对他说:“我发现了一个小岛,这个岛上竟然没有犹太人和驴子!” 海涅不动声色地说:“看来,______________________,才会弥补这个缺陷!”只有你我一起去那个岛上故事四 俄国著名寓言作家克雷洛夫长得很胖,又爱穿黑衣服。一次,一位贵族看到他在散步,便冲着他大叫:“你看,来了一朵乌云!” “_____________________”克雷洛夫看着雍肿的贵族答道。怪不得蛤蟆开始叫了!课堂练习 1、给下列古今意义变化很大的词语做解释谓左右曰 吏二缚一人诣王

缚者曷为者也 晏子避席对曰 其实味不同

何坐 所与熙也 寡人反取病焉身边的侍臣到何离开座位它的果实“嬉”,开玩笑犯……过错自取其辱2、下列与“何为者也”句式相同的一项是( )

A、缚者曷为者也

B、齐人固善盗乎

C、得无楚之水土使民善盗耶

D、齐人也,坐盗A3、“寡人反取病焉”的结果用一句俗语来概括是:

4、“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”一句比喻什么?用一个8字成语概括其意。聪明反被聪明误。背诵提示:故事性较强的作品,要记人物,记情节;记人物的语言动作,记事件的开端、发展、高潮和结局。 布置作业

1、默写课文

2、拓展练习

这则故事写晏子出使楚国,在宴会上为捍卫国家尊严而进行的一场曲折而巧妙的斗争。你读完后有什么感想,写出来和同学们交流一下。谢谢指导!

1、给下列汉字注音 赐( )晏子酒 酒酣( )

缚者曷( )为者也

吏二缚( )一人诣( )王

橘生淮( )南则为橘,生于淮北则为

枳( )

cì

hān

hé

fù

yì

huáizhì2、解释下列各句中的加点字 1、何坐( )

2、习辞者( )

3、缚一人诣王( )

4、避席( )

5、反取病焉( )

6、固善盗乎( )犯罪熟练到离开辱本来第一课时学习目标1、朗读、复述课文,整体感知。

2、疏通文句,掌握实、虚词,翻译课文 朗读、复述课文 原文:将 使 楚译文:将要出使楚国1、注意将单音词译为双音词2.通假字:1)曷( )通____译:______

2)熙( )通____译:_____hé“何”什么xī“嬉”开玩笑3.古今异义词:坐古: __ __________今:____________席古: ____________今: ____________其实古:___________今:____________古:___________今: ___________ 所以犯罪 如:坐盗坐下,动词座具 如:避席席子它的果实副词,表示所说的是实际情况……的原因表因果关系的连词注意文言句式的一些特点1:判断句

例如:晏婴,齐之习辞者也

圣人非所与熙也

(肯定) (否定)以何也为何者也坐何2:倒装句(宾语前置)

例如:何以也

何为者也

何坐

3:固定格式

例如:得无楚之水土使民善盗耶

(难道……吗)注意了解词类活用例如:

齐人固善盗乎

得无楚之水土使民善盗善于、擅长小组接龙翻译每组一句,先解释红色字的含义,看谁翻译得快、翻译得准 布置作业1、把课文翻译成现代汉语。

2、思考:(1)楚王和臣下的谋划,主要是针对晏子还是齐国?

(2)分析晏子和楚王的形象。

1 楚王闻之 2 齐之习辞者也

3 吾欲辱之 4 婴闻之

5 得无楚之水土使民善盗耶这件事的他,指晏子这样一件事的三种用法“1、2”是指事代词,“3”是人称代词;“2、4”解成“的”1、在本课里“之”字有几种解法?检查复习2、???????解释下列句子中加点的词。1)????? 王曰,何坐

2)????? 吏二缚一人诣王

3)????? 圣人非所与熙也

4)????? 寡人反取病焉第二课时学习目标1、学习晏子应变的机智;分析晏子和楚王的形象。

2、指导背诵。设疑·探究1、分别用一句话概括课文两段的内容 第一段:写楚国君臣事前的密谋策划。第二段:写晏子机智地挫败了楚国君臣的阴谋。 2、读读想想:楚王和臣子的谋划,是针对晏子的,还是针对齐国的? 应该说,楚王的初衷是针对晏子的,可以从“晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之”一句可以看出。但从另一方面看,晏子是齐国的使者,侮辱了晏子,也就是侮辱了齐国。而且,楚国的谋划,“齐人固善盗乎”一句,矛头直指整个“齐人”,这就是针对齐国了。(或者说既针对晏子,也针对了齐国。) 3、 晏子在楚国严辞反击楚王的目的是什么?明确:维护齐国的尊严4、 晏婴保护了自己也保全了国家的尊严,靠的是什么?你能从课文中找到相应的根据吗? 晏子凭借自己机智善辩的才能和不亢不卑的态度,成功地出使楚国,并维护了齐国的尊严。晏子在反驳时,他“避席”以对,显示其庄严的态度,但在说话时,又非常注意分寸,寓刚于柔,把十分确定的反击对方的语言,用模棱两可的、揣度、疑问的形式表达出来,用“婴闻之”留有余地,用“得无”、“耶”等一类虚词,使语气变得委婉,既维护了祖国的尊严,又不至于使对方过于难堪,以致损害两国关系。他义正辞严而又不亢不卑地折服了楚王。5.晏子面对楚人的侮辱,进行有力回击,他取胜的原因是什么?

首先,从他自身来看,他头脑灵活,机智过人,善于辞令。

其次,他善于使用打比方的方法。如文中的“使狗者从狗门入,今臣使楚,不当从此门入”,把楚国与狗国等同。又如在第二则故事中他又以“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”回击楚王。

再次,他所采用的夸张手法,也让楚王生畏。如在讲到齐国人时,以“齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,何为无人?”形象的夸张,让我们感受到齐国人比比皆是,更有力地反驳了“齐无人耶?”的质问。 第四,晏子采用以退为进的方法。面对楚王提出“然则何为使子?”的质问,晏子降低自己的身份,以“齐命使各有所主,其贤者使使贤主,不肖者使使不肖主。婴最不肖,故宜使楚矣”作答,又是一次以楚王的尴尬而结束。 总之,课文中正是由于在晏子的外交辞令中采用打比方、夸张等手法和以退为进的方法,致使楚王无言以对,使晏子这一人物形象更鲜明突出。6.贯穿两篇故事的思想主线是什么?

两篇故事贯穿了一条思想主线:文章通过晏子出使楚国不辱使命、用辞令战胜楚国君臣蓄谋的记叙,表现晏子忠于齐国的品格与机巧善辩的才能。晏子作为一名使者,是作者着力塑造的理想人物。他出使楚国两遭戏弄。 面对楚国君臣两次蓄意刁难、侮辱,若晏子翻脸,既显出使者笨拙无能,缺少风度,又会使两国关系形势紧张。因此,晏子不愠不火,机警设喻,使楚王自讨没趣,处于尴尬境地。晏子的对答措词委婉,柔中有刚,充满智慧大度,十分精妙,充分表现了他卓越的政治才能、过人的胆识及出众的辩才。7.从《晏子故事两篇》中我们可以得到什么启示?

从晏子的角度分析,我们得到的启示是:一个人的外表并不代表一个人的才华,我们在现实生活中不能以貌取人,而要以真才实学来评价一个人的才华,所谓“人不可貌相,海水不可斗量”就是这个道理。从楚人这个侧面来分析,我们得到的启示是:无论自己的势力、能力有多大,在待人接物这方面,我们都要注意场合和对象。无论对什么人,在什么地点都要注意运用礼貌性语言。只有这样,我们才能广结良友,赢得对方的信任和尊重。分析晏子形象形象分析晏子是齐国的大使,从外貌来看,其貌不扬,不够潇洒,从文中“楚人以晏短”,可以看出他身材矮小,因而成为楚人耻笑的把柄,但晏子却用自己的聪明才智弥补这一不足之处,面对楚王的百般刁难,他非常镇定,不慌不忙地回答楚王所提出的问题。 他并没有在其追问下退缩,而是反戈一击,采用打比方、夸张等手法,致使楚王无言以对。从晏子对楚王的三驳与楚王展开针锋相对的斗争中,我们不难领略到晏子这位出色的政治家、外交家能言善辞的才能和机智勇敢,不辱使命,维护国家尊严的精神。他不愧是一代政治家和外交家的杰出代表。一个智勇双全的外交家形象??????????????

《晏子使楚》中对晏子的描写,虽然只有一个动作(避席)和一段对话,但表现力强,寥寥数语,一个机智沉着、能言善辩、勇于维护国家尊严的外交家形象跃然纸上。

???一、面对挑衅,针锋相对。楚王策划阴谋在前,实施阴谋时更是露骨——“王视晏子曰”,一个“视”,写出了楚王目光的威逼和神态的轻狂。面对这突如其来的挑衅,晏子首先想到的是国家的尊严不可辱,他毅然把个人安危置之度外,瞬间思考后,机智地“避席对曰”。“避席”这一动作固然是表示郑重,但如果仔细体会,还能悟出晏子此时特有的一种抗拒侮辱的严肃和正义;“对曰”紧随“避席”之后,不仅凸现晏子反应之敏捷,而且传达着一种毫不退缩、针锋相对的豪气。

二、巧设类比,尽显辩才。

晏子反击时,没有直接说“今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶”这一观点,而是先说人所共知的一个自然现象——“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,接着用一个设问句“所以然者何”作一停顿,加强迫问语气,逼出原因——“水土异也”。至此,晏子的反击已有了无可辩驳的前提条件,使结论的出现呈水到渠成之势。由此可见,正是晏子巧设类比的辩才使其在交锋中占尽先机。

三、戏中见庄,柔中寓刚。

晏子的反击由自然现象进至社会现象,将橘“生于淮北则为枳”,“叶相似”而“味不同”与齐民入楚变为“盗”相类比,由自然现象之因——“水土异”推出社会现象之因——“楚之水土”(国情民风)不如齐,“使民善盗”。晏子在得出这一使对方无言以对、深感难堪的结论时,用了“得无”这一较为委婉的语气,但读者分明从“戏”中读出了庄,从“柔”中读出了刚,就连晏子的对手楚王也只能自我解嘲说“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

四、详笔铺垫,反衬晏婴。

楚王“欲辱”晏子,先设下计谋而后又导演,笔墨的确较为铺展,这种结构安排正是为主题服务的。楚王与“左右”共同设计了阴谋,时间、场合、人物、对话都预设得很周到,似乎志在必“辱”,可是就是这精心策划的挑衅被晏子一席逻辑严密的推理轻而易举地击得粉碎。其策划过程写得越详细,就越能让读者感到晏子将难以应对,哪里想到最终的结果却是楚王搬起石头砸了自己的脚?这样就能反衬出晏子的巧妙机智和能言善辩。另一处对照性描写——楚王的先“视”后“笑”,也是极妙的衬笔。由咄咄逼人、傲气凌人的“视”转为充满难堪和尴尬的“笑”,分明是一种无奈的自我解嘲,这不正说明晏子雄辩的威力吗?晏子“避席”时的郑重严肃、不畏强权与楚王的苦笑相比,一个智勇双全的外交家形象不就鲜明地站立在我们面前了吗?分析楚王形象自作聪明,仗势欺人,

傲慢无礼,但能以大

局为重,敢于承认错误。人不可貌相,海水

不可斗量通过这个故事,我们应该懂得:转换角度总结:

春秋战国时期,诸侯称雄争霸。外交上的胜负,成为当时兼并战争的重要辅助手段。晏子出使楚国面对楚王妄自尊大,无缘无故欲辱来使,清醒地认识到,这不是对他本人的侮辱,而是关系到齐国的尊严,因此他在蛮霸的楚王面前不卑不亢,从容镇定,针锋相对地进行有力的反击,且乘胜反攻,以其人之道还治其人之身,将“使民善盗”的帽子扣到楚国人的头上,置楚王于理屈词穷的尴尬境地。表现了一位外交使臣不凡的勇气和智慧。

晏子折服楚王的话不长,却句句设伏,步步紧逼,终于胜利地折服了对方,显示了一位外交家所特有的应变才能。而愚钝逞强、目中无人的楚王最终只有陷入羁绊,彻底服输。

迁移练习:

故事一:

有一次,克林顿到外地演讲,他正在演讲时,从下面传来一张字条,上面写了两个字:“白痴” 。如果你是克林顿,你会怎样回答?故事二: 一天,德国大诗人歌德在公园散步,在一条狭窄的小路上遇到了一位反对他的批评家,这位傲慢的批评家说:“你知道吗?我这个人从来不给傻瓜让路。”歌德却说:“___而我恰恰相反________。"说完闪身让批评家过去。 故事三 德国大诗人海涅是犹太人,常常遭到无端攻击。有一次晚会上,一个旅行家对他说:“我发现了一个小岛,这个岛上竟然没有犹太人和驴子!” 海涅不动声色地说:“看来,______________________,才会弥补这个缺陷!”只有你我一起去那个岛上故事四 俄国著名寓言作家克雷洛夫长得很胖,又爱穿黑衣服。一次,一位贵族看到他在散步,便冲着他大叫:“你看,来了一朵乌云!” “_____________________”克雷洛夫看着雍肿的贵族答道。怪不得蛤蟆开始叫了!课堂练习 1、给下列古今意义变化很大的词语做解释谓左右曰 吏二缚一人诣王

缚者曷为者也 晏子避席对曰 其实味不同

何坐 所与熙也 寡人反取病焉身边的侍臣到何离开座位它的果实“嬉”,开玩笑犯……过错自取其辱2、下列与“何为者也”句式相同的一项是( )

A、缚者曷为者也

B、齐人固善盗乎

C、得无楚之水土使民善盗耶

D、齐人也,坐盗A3、“寡人反取病焉”的结果用一句俗语来概括是:

4、“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”一句比喻什么?用一个8字成语概括其意。聪明反被聪明误。背诵提示:故事性较强的作品,要记人物,记情节;记人物的语言动作,记事件的开端、发展、高潮和结局。 布置作业

1、默写课文

2、拓展练习

这则故事写晏子出使楚国,在宴会上为捍卫国家尊严而进行的一场曲折而巧妙的斗争。你读完后有什么感想,写出来和同学们交流一下。谢谢指导!

同课章节目录

- 第一单元

- 一 七律·长征

- 二 《长征组歌》两首

- 三 老山界

- 四 草

- 五 《长征》节选

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 枣核

- 七 最后一课

- 八 始终眷恋着祖国

- 九 古诗四首(春望、泊秦淮、十一月四日风雨大作、过

- 十 晏子使楚

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 背影

- 十二 甜甜的泥土

- 十三 人琴俱亡

- 十四 我的母亲

- 十五 父母的心

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 小石潭记

- 十七 记承天寺夜游

- 十八 阿里山纪行

- 十九 美丽的西双版纳

- 二十 蓝蓝的威尼斯

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 苏州园林

- 二十二 都市精灵

- 二十三 幽径悲剧

- 二十四 明天不封阳台

- 二十五 治水必躬亲

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 从小就要爱科学

- 二十七 在太空中理家

- 二十八 奇妙的克隆

- 二十九 送你一束转基因花

- 三十 师生自荐课文

- 诵读欣赏