17 壶口瀑布 课件

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

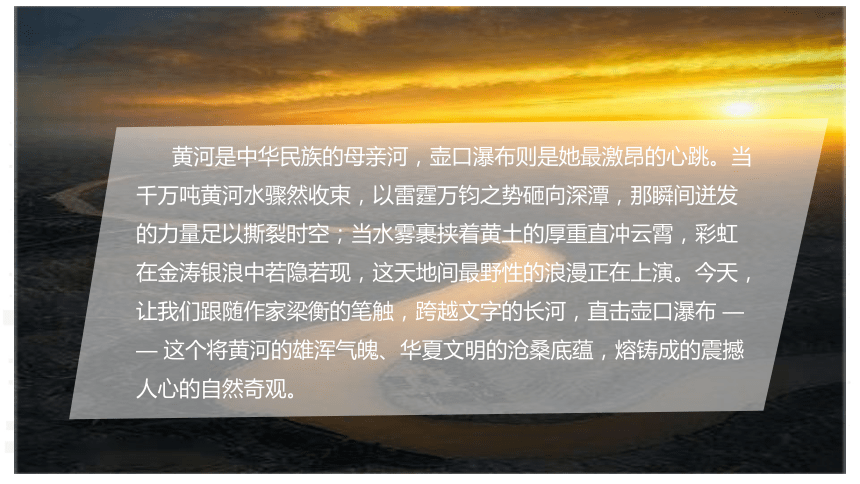

黄河是中华民族的母亲河,壶口瀑布则是她最激昂的心跳。当千万吨黄河水骤然收束,以雷霆万钧之势砸向深潭,那瞬间迸发的力量足以撕裂时空;当水雾裹挟着黄土的厚重直冲云霄,彩虹在金涛银浪中若隐若现,这天地间最野性的浪漫正在上演。今天,让我们跟随作家梁衡的笔触,跨越文字的长河,直击壶口瀑布 —— 这个将黄河的雄浑气魄、华夏文明的沧桑底蕴,熔铸成的震撼人心的自然奇观。

第五单元 游记

壶口瀑布

梁衡

第一课时

字词增储与文本初读 建立语言感知坐标

学习目标

1. 积累重点字词,通过语境理解词语的动态表现力。

2. 梳理两次观瀑的季节、视角与景物特点,构建文本基本框架。

任务一 字词档案建立——在语境中“激活”词语

1. 听朗读,标序号:按课文顺序标注号。

地理文化:

听觉感知:

视觉冲击:

动态描写:

静态描写:

2. 分类摘录词语:

晋、陕、龙槽、《元和郡县图志》……

隐隐如雷、震耳欲聋、交响乐 ……

雾气弥漫、浪沫横溢、钻石觅缝、钢板出轧……

推推搡搡、夺路而走、折返迂回、钻石觅缝……

深不可测、蜂窝杂陈、怒不可遏、柔中有刚、挟而不服、……

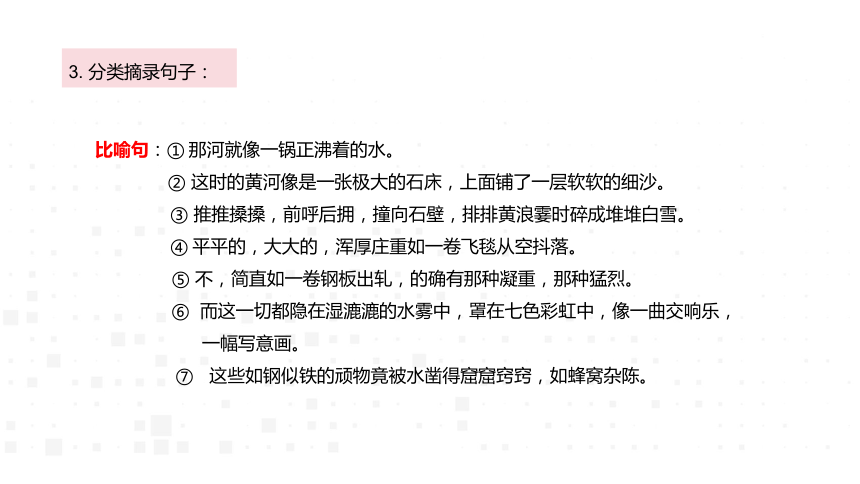

比喻句:① 那河就像一锅正沸着的水。

② 这时的黄河像是一张极大的石床,上面铺了一层软软的细沙。

③ 推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

④ 平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。

⑤ 不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

⑥ 而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,

一幅写意画。

⑦ 这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈。

3. 分类摘录句子:

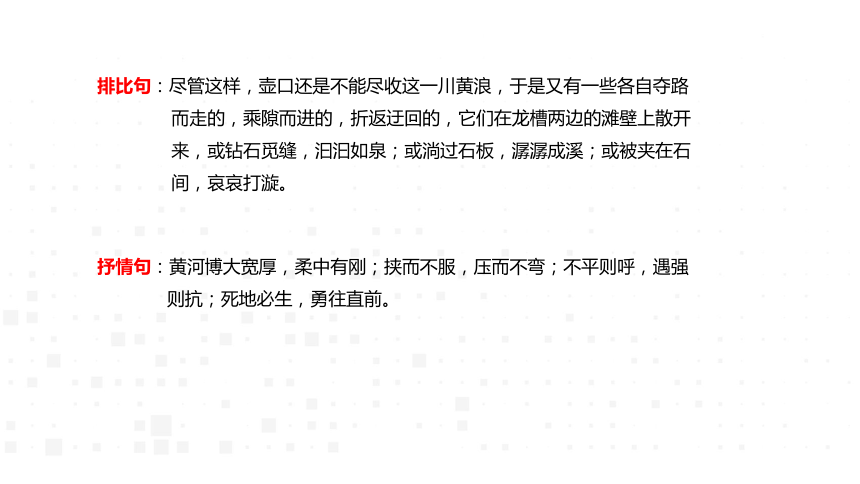

排比句:尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路

而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开

来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石

间,哀哀打漩。

抒情句:黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强

则抗;死地必生,勇往直前。

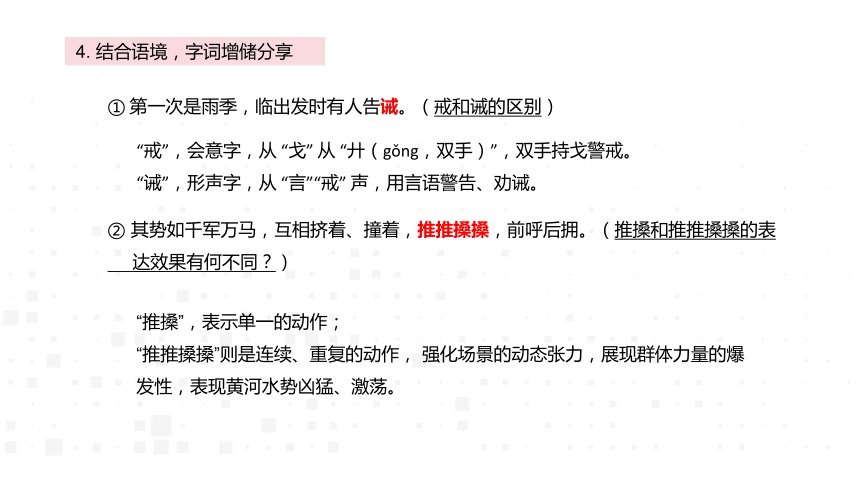

对比句:① 我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、

瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁 —— 人的各

种感情。

( “小” 壶口与 “大” 包容对比,自然景观与人类情感对比,深化 “小中见

大” 的哲理,突出壶口瀑布的象征意义。)

② 人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。

(“至柔” 与 “至刚” 对比,揭示水的双重性格,隐喻民族精神的韧性。)

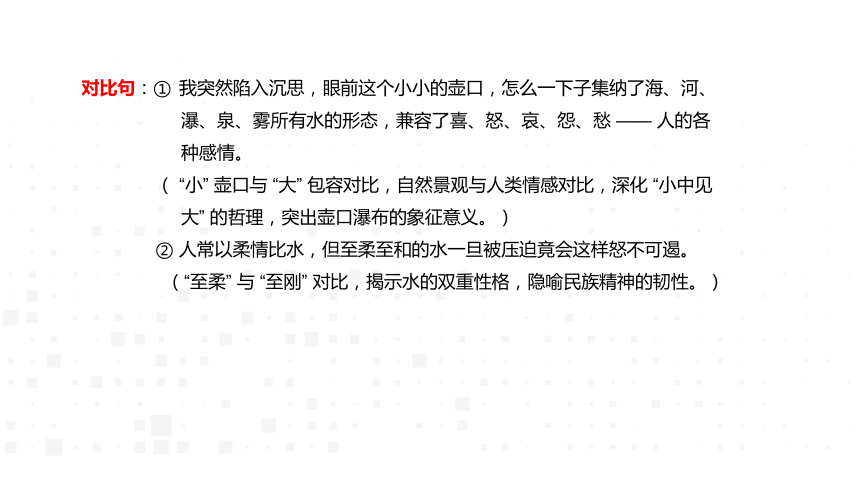

4. 结合语境,字词增储分享

① 第一次是雨季,临出发时有人告诫。(戒和诫的区别)

② 其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥。(推搡和推推搡搡的表

达效果有何不同?)

“戒”,会意字,从 “戈” 从 “廾(gǒng,双手)”,双手持戈警戒。

“诫”,形声字,从 “言”“戒” 声,用言语警告、劝诫。

“推搡”,表示单一的动作;

“推推搡搡”则是连续、重复的动作, 强化场景的动态张力,展现群体力量的爆发性,表现黄河水势凶猛、激荡。

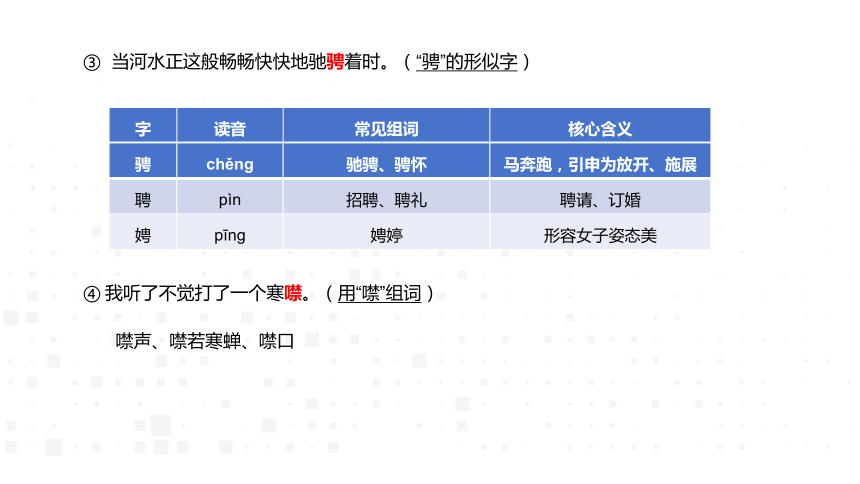

③ 当河水正这般畅畅快快地驰骋着时。(“骋”的形似字)

字 读音 常见组词 核心含义

④ 我听了不觉打了一个寒噤。(用“噤”组词)

噤声、噤若寒蝉、噤口

骋

聘

娉

chěng

pìn

pīng

驰骋、骋怀

招聘、聘礼

娉婷

马奔跑,引申为放开、施展

聘请、订婚

形容女子姿态美

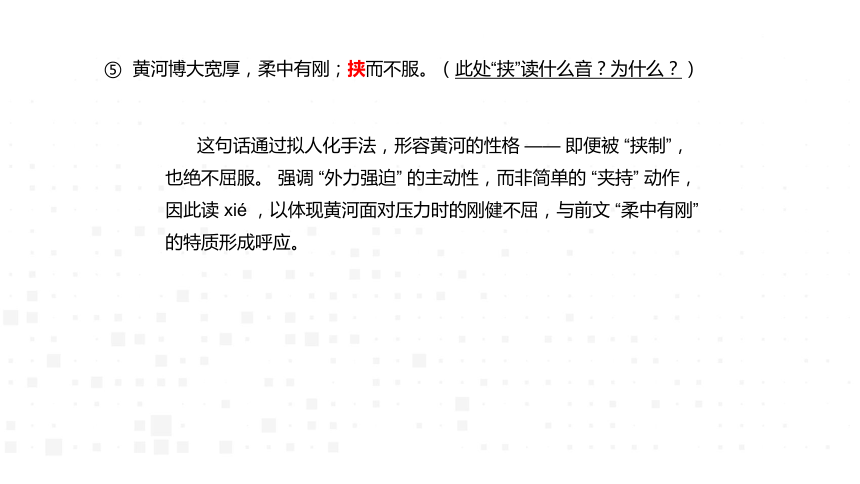

⑤ 黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服。(此处“挟”读什么音?为什么?)

这句话通过拟人化手法,形容黄河的性格 —— 即便被 “挟制”,也绝不屈服。 强调 “外力强迫” 的主动性,而非简单的 “夹持” 动作,因此读 xié ,以体现黄河面对压力时的刚健不屈,与前文 “柔中有刚” 的特质形成呼应。

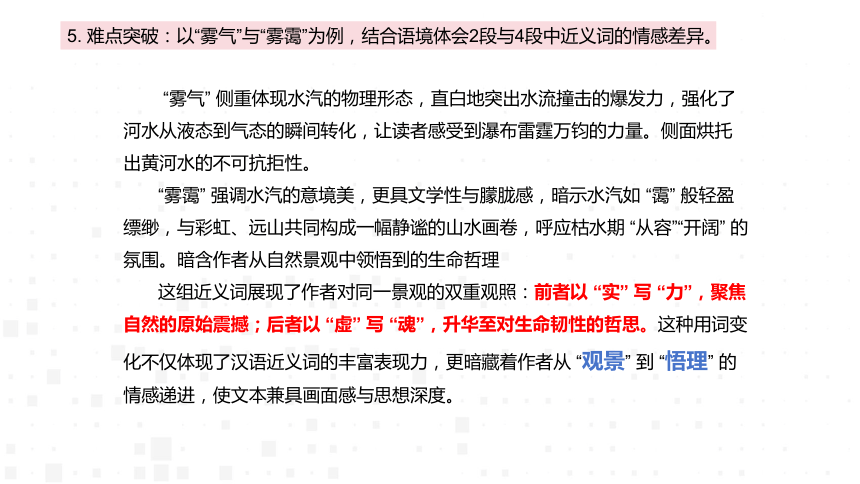

“雾气” 侧重体现水汽的物理形态,直白地突出水流撞击的爆发力,强化了河水从液态到气态的瞬间转化,让读者感受到瀑布雷霆万钧的力量。侧面烘托出黄河水的不可抗拒性。

“雾霭” 强调水汽的意境美,更具文学性与朦胧感,暗示水汽如 “霭” 般轻盈缥缈,与彩虹、远山共同构成一幅静谧的山水画卷,呼应枯水期 “从容”“开阔” 的氛围。暗含作者从自然景观中领悟到的生命哲理

这组近义词展现了作者对同一景观的双重观照:前者以 “实” 写 “力”,聚焦自然的原始震撼;后者以 “虚” 写 “魂”,升华至对生命韧性的哲思。这种用词变化不仅体现了汉语近义词的丰富表现力,更暗藏着作者从 “观景” 到 “悟理” 的情感递进,使文本兼具画面感与思想深度。

5. 难点突破:以“雾气”与“雾霭”为例,结合语境体会2段与4段中近义词的情感差异。

任务二 双线梳理——时间轴与观察轴

1. 填写表格,理清两次观瀑的“变”与“不变”:

维度 第一次(雨水季) 第二次(枯水季)

季节

位置

视角

水的特点

感受

观察角度

雨季 初春(枯水季)

仰视、俯视 平视、俯视、细观

汹涌磅礴、不可逼近 刚柔并济、层次丰富

震撼、警觉 沉思、赞美

移步换景 定点换景

半山腰→滩里→>岸上 河面→>龙槽→>石滩

2. 逻辑追问:

① 为何先写雨季再写枯水季?

结构上:按 “雨季→枯水季” 的时间顺序写,层次分明;同时跟随作者的视角逐步了解壶口瀑布在不同季节的特点,避免平铺直叙,又和大多数描写壶口瀑布的诗文区别开来。

内容上:雨季的瀑布水势浩大、奔腾汹涌,如 “奔放的壮年”;枯水季的瀑布水流湍急、层次分明,似 “深沉的老者”,对比衬托突出枯水季的独特审美价值。

情感上:从雨季时初遇的震撼与敬畏到枯水季时深入的感悟与哲思,层层递进,深化主题;从 “自然之美” 到 “人文精神”,先铺垫后升华,升华主旨。

② 两次观瀑的“逃”与“留”反映作者怎样的心理变化?

第一次雨水季观瀑,更多的是害怕和不安,“急慌慌”“匆匆逃离”,被动躲避;第二次枯水季观瀑,作者得以 “从从容容地下到沟底”,主动探寻。从“逃”到“留”的行为变化,反映了作者从对壶口瀑布外在气势的畏惧,到对其内在精神的欣赏与领悟的心理变化过程,体现了作者对自然景观认识的深入和情感的升华。

【自创作业】

1. 用“推推搡搡”“钻石觅缝”“震耳欲聋”三个词(也可“多选三”)写一段描写自然景观的话

(100字左右)。

2. 绘制“第二次观瀑路线图”,标注关键观察点(如河面、龙槽、石滩)。

夏日暴雨倾盆,山洪在峡谷间推推搡搡地奔腾而来。浑浊的水流裹着碎石,震耳欲聋的轰鸣碾碎了山林的寂静。岩缝里,细流正钻石觅缝般挤出来,与汹涌的主潮汇合成黄色的巨蟒,在陡峭的崖壁间左冲右突,将天地间的暴躁与野性,全泼洒在了这道狭窄的沟谷里。

仰视彩虹

再视龙槽

仰视河面

俯视龙槽

细观脚下

沟底

河心

槽两边看

第二课时

语言品析与文脉探究 解码写景散文的“形”与“神”

学习目标

1. 赏析精准的动词、修辞与句式,体会语言的画面感与冲击力。

2. 分析“由景及情、由物及理”的文脉逻辑,理解黄河精神的象征意义。

任务一 语言显微镜——动词与修辞的“力量美学”

1. 动词矩阵分析

活动:圈出第3-4段中表现水流动态的动词,分组讨论其表达效果。

① 其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁。

“挤着、撞着”则突出波浪不仅“数量”很多,而且“密度”很大,“推推搡搡”是横向的动态,“前呼后拥”是纵向的动态,这样就把“涌”的情态写得非常细致而生动,富有很强的表现力。

② 它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更闹,更挤,更急。

用“跌”字形容河水的急坠的突然,“闹”“挤”“急”,拟人写法,分别从声音、横向宽度、纵向速度三方面描绘河水急坠的画面,既全面,又准确。

③ 只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去。

“吸”赋予无形力量,暗示水流汇聚的迅猛与不可抗拒;“拢”凸显空间上的压缩感和;“冲” 字极具爆发力,展现水流高速撞击龙槽的速度感。三个动词如同电影中的 “慢镜头 — 加速 — 特写” 组合,构成水势变化的完整轨迹,将黄河水奔腾的动态画面极具张力地呈现出来,隐含作者对黄河水势的惊叹与敬畏,让读者感受到自然力量的雄浑与磅礴。

④ 钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。

三个短句,分别描写泉、溪、漩涡三种细小的水的形态,非常精准,与前面宏大的“钢板出轧”似的水相映成趣。

2. 修辞擂台赛:

活动:借助前面的“分类摘录”,欣赏比喻、拟人、排比和对比等修辞的表达效果。

三个写人的四字词语,描写壶口附近的河水,将水的流淌方式写成人的动作,赋予了人的情感,成为人遭遇困难、阻碍时选择、心态的象征,有的果断放弃,有的伺机而动,有的灰心退却,含蓄地体现出作者的心态。

例句:于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的。

例句:那河就像一锅正沸着的水。

以日常生活中 “沸水” 为喻体,形象描绘水泡翻涌、水花跳动、水面震颤、水温灼热的沸腾之态,强化了水流的热烈与躁动,给人震撼和惊惧。

四字排比句以短句构筑气势,铿锵有力,层层递进中,黄河从自然之河升华为民族精神的象征,既含包容万象的胸怀,又具宁折不弯的骨气,读之如闻黄河轰鸣,精神为之一振。

例句:黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗,

死地必生,勇往直前。

例句:我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、

泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁,人的各种感情。

“小壶口”与“大包容”对比,自然形态与人类情感对比,深化“以小见大”的哲理,突出壶口瀑布的象征意义。

3. 挑战任务:

活动:用“钢板出轧”的比喻手法描写一种自然现象(如冰川、火山)。

冰舌在崖壁下堆积成灰蓝色的堡垒,午后的阳光像把灼热的凿子,将千年冰层的接缝逐一烤得发白。忽然,一声闷响从地心深处撕开沉默 ——冰层如巨型钢板被缓缓推入轧机,先是细微的银线在冰面游走,那是应力在亿万吨体量下挤出的呼吸;紧接着,整面冰墙发出金属淬炼般的颤音,青灰色的冰棱如轧辊下迸溅的钢花,成片剥落时带起雷霆般的轰鸣。崩裂的冰体坠入湖盆,恰似通红的钢板砸入淬火池 —— 幽蓝的冰碴冲天而起,在半空碎成万千晶屑,又如同轧钢厂腾起的白雾,带着远古寒气与机械美学的凛冽交响,最终沉入靛青色的湖底,只留下水面上一圈圈铁砧捶打般的涟漪。

任务二 文脉心电图——从“观瀑”到“悟理”的情感曲线

1. 分段标注情感关键词:

活动:原文中圈出或概括出2-6段中表达作者感受的词语。

……我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。壶口瀑布不是从高处落下,让人们仰视垂空的水幕,而是由平地向更低的沟里跌去,人们只能俯视被急急吸去的水流。其时,正式雨季,那沟已被灌得浪沫横溢,但上面的水还是一股劲地冲进去,冲进去……我在雾中想寻找想象中的飞瀑,但水浸沟岸,雾罩乱石,除了扑面而来的水汽,震耳欲聋的涛声,什么也看不见,什么也听不见,只有一个可怕的警觉:仿佛突然就要出现一个洪峰将我吞没。……

【示例】

震撼

……我一直走到河心,原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。我倚在一块大石头上向上游看去,这龙槽顶着宽宽的河面,正好形成一个丁字。河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。山是青冷的灰,天是寂寂的蓝,宇宙间仿佛只有这水的存在。当河水正这般畅畅快快地驰骋着时,突然脚下出现一条四十多米宽的深沟,它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更涌、更挤、更急。沟底飞转着一个个漩涡,当地人说,曾有一头黑猪掉进去,再漂上来时,浑身的毛竟被拔得一根不剩。我听了不觉打了一个寒噤。

啊!

哇!

噫!

呀!

惊叹

第2段:

第3段:

第4段:

第5段:

第6段:

震撼、警觉

惊叹、寒噤

沉醉、沉思

赞叹、深思

赞美、自豪

2. 探究文章逻辑链:

探究方法:披景入情、观物悟理

从“水的形态”(海、河、瀑、泉、雾)的震撼、惊叹、寒噤

到“人的情感”(喜、怒、哀、怨、愁)的沉思、赞美、自豪的类比中,

突出壶口瀑布的象征意义

由黄河“柔中有刚、遇强则抗”的特性,

升华到对民族精神——团结凝聚、百折不挠、勇往直前、创造辉煌的颂扬。

景→情:

物→理:

3. 情感再体验:

活动: 朗读第6段排比句(“博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯……”),

体会四字短语的节奏感与哲理性。

壶口瀑布的“神性”与人文精神的“人性”实现了深度融合。作者以细腻笔触描绘瀑布奔涌、水雾蒸腾、惊涛拍岸的自然奇观,展现出大自然的雄浑伟力与神秘莫测,凸显其超越人类的“神性”。同时,作者将壶口瀑布的奔腾不息、勇往直前与中华民族坚韧不拔、百折不挠的民族精神相勾连,借瀑布在山石挤压下依然奋勇向前的姿态,喻指中华民族在困境中抗争、于磨难中崛起的“人性”光辉。自然景观的磅礴力量与民族精神的深刻内涵交织,使壶口瀑布成为承载民族灵魂的象征,实现自然与人文的完美交融。

4. 深度思考:

联系时代背景(梁衡创作于1980年代),思考文中“勇往直前”的精神对当代人的启示。

预设:20世纪80年代,中国正处于改革开放初期,百废待兴,需要人们勇往直前、开拓创新。文中“勇往直前”的精神启示当代人,在面对困难与挑战时,应坚定信念、勇于探索,以积极进取的态度推动个人成长和社会发展。

壶口瀑布,本质上是中华民族在与自然互动中形成的集体心理投射:它既是地理空间中的自然奇观,也是精神世界中的文化坐标。从 “黄河之水” 到 “民族精神”,从 “历史见证” 到 “哲学隐喻”,它以多层次的象征内涵,持续滋养着中华儿女的文化认同与生命感悟,成为中华文明中不可替代的精神图腾。

结 束 语

自创作业:

1. 选择文中最打动你的一个句子,进行“语言特写”分析(如:修辞+感官+情感)。

2. 思考:作者为何用“交响乐”“写意画”比喻壶口瀑布?这两种艺术形式与景物特征有何关联?

以 “交响乐” 和 “写意画” 比喻壶口瀑布,本质是将自然景观转化为艺术符号的创造性书写:前者以音乐的结构性与时间性,捕捉水流的动态韵律;后者以绘画的意象性与空间性,提炼景观的精神内核。两种艺术形式的交织,既突破了单一感官的描写局限,又在中西艺术的对话中,为壶口瀑布赋予了更具张力的审美维度 —— 它既是可听可感的自然存在,更是可品可悟的文化象征,最终在文字中完成从 “景物” 到 “意境”、从 “写实” 到 “写意” 的艺术升华。

第三课时

写作迁移 从“自然之美”到“生命之思

学习目标

迁移“格物致知”的写法,完成景物描写与哲理升华的片段写作。

任 务 写作工作坊——仿“壶口笔法”,绘“自然哲思”

1.片段仿写

活动:选择一种自然景观(如泰山、长江、沙漠),模仿文中“绘形→摹声→抒情

→悟理”的结构写一段话。

绘形(视觉):写出景物的形态、色彩

摹声(听觉):加入声音描写,如“轰隆如雷”“潺潺成韵”

抒情(情感):表达震撼、敬畏或沉思

悟理(哲理):由景物特性联想到生命态度

示例框架

初见沙漠,便惊觉天地被揉成了一片金黄的浪。烈日下,沙丘如凝固的波涛,棱线锋利得能割开风的衣裳。细沙在热浪中泛着金属般的光泽,近处的纹路细密如指纹,远处的 沙脊却绵延成巍峨的山脉,明明 静止,却仿佛正以千万年为单位 缓慢流淌。流沙漫过脚踝时,竟 像丝绸般凉滑,与灼人的日光形 成奇异的反差。

风过处,沙 漠开始低吟。起初是沙粒相触的 簌簌声,像春蚕啃食桑叶;继而 风势渐猛,沙粒腾空相撞,发出细密的金属震颤,宛如千根琴弦同时绷断。最震撼的是狂风肆虐时,整片沙漠都在呼啸,沙子裹挟着砂砾扑打沙丘,如同万马奔腾踏碎琉璃,又似远古战鼓在天地间回响。

沙海行吟

站在这浩瀚沙海之中,心底涌起

的是难以名状的敬畏与孤独。人类在

自然的伟力面前,渺小得如同沙粒。

然而,正是这份渺小,反而让人挣脱

了俗世的桎梏,在无垠的荒芜里,灵

魂获得了前所未有的自由。

凝视着沙丘间顽强生长的骆驼刺,

突然懂得沙漠并非生命的禁区,而是

一场静默的修行。流沙看似无情,却

在不断重塑地貌的过程中,教会生命如何在绝境中扎根。那些被风沙掩埋的,或许会成为新的起点;而始终挺立的,终将见证时间的奇迹。原来荒芜与生机、摧毁与重生,本就是天地间永恒的辩证。

2. 互评及要点:

① 是否运用多种感官描写?

② 哲理升华是否自然贴切,避免生硬拔高?

自创作业:

1. 修改课堂仿写片段,加入至少两种修辞手法和一组排比句式。

2. 拓展阅读:对比《壶口瀑布》与《黄河颂》(光未然),分析不同体裁对黄河精神的表现差异。

散文的 “写实性”使其更擅长通过具体场景的铺陈,以 “小我” 的视角(个人游览体验)切入 “大我” 的精神(民族品格),情感表达如溪流汇海,含蓄而绵长; 诗歌的 “抒情性”则使其能够摆脱细节束缚,以 “大我” 的视角(民族代言人)直接歌颂黄河的英雄气概,情感表达如洪钟大吕,激昂而震撼。本质上散文重 “体验与感悟”,诗歌重 “号召与共鸣”;前者是 “以景悟理”,后者是 “以神唤情”,共同构成了对黄河精神的多元诠释。

【参考】

黄河是中华民族的母亲河,壶口瀑布则是她最激昂的心跳。当千万吨黄河水骤然收束,以雷霆万钧之势砸向深潭,那瞬间迸发的力量足以撕裂时空;当水雾裹挟着黄土的厚重直冲云霄,彩虹在金涛银浪中若隐若现,这天地间最野性的浪漫正在上演。今天,让我们跟随作家梁衡的笔触,跨越文字的长河,直击壶口瀑布 —— 这个将黄河的雄浑气魄、华夏文明的沧桑底蕴,熔铸成的震撼人心的自然奇观。

第五单元 游记

壶口瀑布

梁衡

第一课时

字词增储与文本初读 建立语言感知坐标

学习目标

1. 积累重点字词,通过语境理解词语的动态表现力。

2. 梳理两次观瀑的季节、视角与景物特点,构建文本基本框架。

任务一 字词档案建立——在语境中“激活”词语

1. 听朗读,标序号:按课文顺序标注号。

地理文化:

听觉感知:

视觉冲击:

动态描写:

静态描写:

2. 分类摘录词语:

晋、陕、龙槽、《元和郡县图志》……

隐隐如雷、震耳欲聋、交响乐 ……

雾气弥漫、浪沫横溢、钻石觅缝、钢板出轧……

推推搡搡、夺路而走、折返迂回、钻石觅缝……

深不可测、蜂窝杂陈、怒不可遏、柔中有刚、挟而不服、……

比喻句:① 那河就像一锅正沸着的水。

② 这时的黄河像是一张极大的石床,上面铺了一层软软的细沙。

③ 推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

④ 平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。

⑤ 不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

⑥ 而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,

一幅写意画。

⑦ 这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈。

3. 分类摘录句子:

排比句:尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路

而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开

来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石

间,哀哀打漩。

抒情句:黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强

则抗;死地必生,勇往直前。

对比句:① 我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、

瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁 —— 人的各

种感情。

( “小” 壶口与 “大” 包容对比,自然景观与人类情感对比,深化 “小中见

大” 的哲理,突出壶口瀑布的象征意义。)

② 人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。

(“至柔” 与 “至刚” 对比,揭示水的双重性格,隐喻民族精神的韧性。)

4. 结合语境,字词增储分享

① 第一次是雨季,临出发时有人告诫。(戒和诫的区别)

② 其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥。(推搡和推推搡搡的表

达效果有何不同?)

“戒”,会意字,从 “戈” 从 “廾(gǒng,双手)”,双手持戈警戒。

“诫”,形声字,从 “言”“戒” 声,用言语警告、劝诫。

“推搡”,表示单一的动作;

“推推搡搡”则是连续、重复的动作, 强化场景的动态张力,展现群体力量的爆发性,表现黄河水势凶猛、激荡。

③ 当河水正这般畅畅快快地驰骋着时。(“骋”的形似字)

字 读音 常见组词 核心含义

④ 我听了不觉打了一个寒噤。(用“噤”组词)

噤声、噤若寒蝉、噤口

骋

聘

娉

chěng

pìn

pīng

驰骋、骋怀

招聘、聘礼

娉婷

马奔跑,引申为放开、施展

聘请、订婚

形容女子姿态美

⑤ 黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服。(此处“挟”读什么音?为什么?)

这句话通过拟人化手法,形容黄河的性格 —— 即便被 “挟制”,也绝不屈服。 强调 “外力强迫” 的主动性,而非简单的 “夹持” 动作,因此读 xié ,以体现黄河面对压力时的刚健不屈,与前文 “柔中有刚” 的特质形成呼应。

“雾气” 侧重体现水汽的物理形态,直白地突出水流撞击的爆发力,强化了河水从液态到气态的瞬间转化,让读者感受到瀑布雷霆万钧的力量。侧面烘托出黄河水的不可抗拒性。

“雾霭” 强调水汽的意境美,更具文学性与朦胧感,暗示水汽如 “霭” 般轻盈缥缈,与彩虹、远山共同构成一幅静谧的山水画卷,呼应枯水期 “从容”“开阔” 的氛围。暗含作者从自然景观中领悟到的生命哲理

这组近义词展现了作者对同一景观的双重观照:前者以 “实” 写 “力”,聚焦自然的原始震撼;后者以 “虚” 写 “魂”,升华至对生命韧性的哲思。这种用词变化不仅体现了汉语近义词的丰富表现力,更暗藏着作者从 “观景” 到 “悟理” 的情感递进,使文本兼具画面感与思想深度。

5. 难点突破:以“雾气”与“雾霭”为例,结合语境体会2段与4段中近义词的情感差异。

任务二 双线梳理——时间轴与观察轴

1. 填写表格,理清两次观瀑的“变”与“不变”:

维度 第一次(雨水季) 第二次(枯水季)

季节

位置

视角

水的特点

感受

观察角度

雨季 初春(枯水季)

仰视、俯视 平视、俯视、细观

汹涌磅礴、不可逼近 刚柔并济、层次丰富

震撼、警觉 沉思、赞美

移步换景 定点换景

半山腰→滩里→>岸上 河面→>龙槽→>石滩

2. 逻辑追问:

① 为何先写雨季再写枯水季?

结构上:按 “雨季→枯水季” 的时间顺序写,层次分明;同时跟随作者的视角逐步了解壶口瀑布在不同季节的特点,避免平铺直叙,又和大多数描写壶口瀑布的诗文区别开来。

内容上:雨季的瀑布水势浩大、奔腾汹涌,如 “奔放的壮年”;枯水季的瀑布水流湍急、层次分明,似 “深沉的老者”,对比衬托突出枯水季的独特审美价值。

情感上:从雨季时初遇的震撼与敬畏到枯水季时深入的感悟与哲思,层层递进,深化主题;从 “自然之美” 到 “人文精神”,先铺垫后升华,升华主旨。

② 两次观瀑的“逃”与“留”反映作者怎样的心理变化?

第一次雨水季观瀑,更多的是害怕和不安,“急慌慌”“匆匆逃离”,被动躲避;第二次枯水季观瀑,作者得以 “从从容容地下到沟底”,主动探寻。从“逃”到“留”的行为变化,反映了作者从对壶口瀑布外在气势的畏惧,到对其内在精神的欣赏与领悟的心理变化过程,体现了作者对自然景观认识的深入和情感的升华。

【自创作业】

1. 用“推推搡搡”“钻石觅缝”“震耳欲聋”三个词(也可“多选三”)写一段描写自然景观的话

(100字左右)。

2. 绘制“第二次观瀑路线图”,标注关键观察点(如河面、龙槽、石滩)。

夏日暴雨倾盆,山洪在峡谷间推推搡搡地奔腾而来。浑浊的水流裹着碎石,震耳欲聋的轰鸣碾碎了山林的寂静。岩缝里,细流正钻石觅缝般挤出来,与汹涌的主潮汇合成黄色的巨蟒,在陡峭的崖壁间左冲右突,将天地间的暴躁与野性,全泼洒在了这道狭窄的沟谷里。

仰视彩虹

再视龙槽

仰视河面

俯视龙槽

细观脚下

沟底

河心

槽两边看

第二课时

语言品析与文脉探究 解码写景散文的“形”与“神”

学习目标

1. 赏析精准的动词、修辞与句式,体会语言的画面感与冲击力。

2. 分析“由景及情、由物及理”的文脉逻辑,理解黄河精神的象征意义。

任务一 语言显微镜——动词与修辞的“力量美学”

1. 动词矩阵分析

活动:圈出第3-4段中表现水流动态的动词,分组讨论其表达效果。

① 其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁。

“挤着、撞着”则突出波浪不仅“数量”很多,而且“密度”很大,“推推搡搡”是横向的动态,“前呼后拥”是纵向的动态,这样就把“涌”的情态写得非常细致而生动,富有很强的表现力。

② 它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更闹,更挤,更急。

用“跌”字形容河水的急坠的突然,“闹”“挤”“急”,拟人写法,分别从声音、横向宽度、纵向速度三方面描绘河水急坠的画面,既全面,又准确。

③ 只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去。

“吸”赋予无形力量,暗示水流汇聚的迅猛与不可抗拒;“拢”凸显空间上的压缩感和;“冲” 字极具爆发力,展现水流高速撞击龙槽的速度感。三个动词如同电影中的 “慢镜头 — 加速 — 特写” 组合,构成水势变化的完整轨迹,将黄河水奔腾的动态画面极具张力地呈现出来,隐含作者对黄河水势的惊叹与敬畏,让读者感受到自然力量的雄浑与磅礴。

④ 钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。

三个短句,分别描写泉、溪、漩涡三种细小的水的形态,非常精准,与前面宏大的“钢板出轧”似的水相映成趣。

2. 修辞擂台赛:

活动:借助前面的“分类摘录”,欣赏比喻、拟人、排比和对比等修辞的表达效果。

三个写人的四字词语,描写壶口附近的河水,将水的流淌方式写成人的动作,赋予了人的情感,成为人遭遇困难、阻碍时选择、心态的象征,有的果断放弃,有的伺机而动,有的灰心退却,含蓄地体现出作者的心态。

例句:于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的。

例句:那河就像一锅正沸着的水。

以日常生活中 “沸水” 为喻体,形象描绘水泡翻涌、水花跳动、水面震颤、水温灼热的沸腾之态,强化了水流的热烈与躁动,给人震撼和惊惧。

四字排比句以短句构筑气势,铿锵有力,层层递进中,黄河从自然之河升华为民族精神的象征,既含包容万象的胸怀,又具宁折不弯的骨气,读之如闻黄河轰鸣,精神为之一振。

例句:黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗,

死地必生,勇往直前。

例句:我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、

泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁,人的各种感情。

“小壶口”与“大包容”对比,自然形态与人类情感对比,深化“以小见大”的哲理,突出壶口瀑布的象征意义。

3. 挑战任务:

活动:用“钢板出轧”的比喻手法描写一种自然现象(如冰川、火山)。

冰舌在崖壁下堆积成灰蓝色的堡垒,午后的阳光像把灼热的凿子,将千年冰层的接缝逐一烤得发白。忽然,一声闷响从地心深处撕开沉默 ——冰层如巨型钢板被缓缓推入轧机,先是细微的银线在冰面游走,那是应力在亿万吨体量下挤出的呼吸;紧接着,整面冰墙发出金属淬炼般的颤音,青灰色的冰棱如轧辊下迸溅的钢花,成片剥落时带起雷霆般的轰鸣。崩裂的冰体坠入湖盆,恰似通红的钢板砸入淬火池 —— 幽蓝的冰碴冲天而起,在半空碎成万千晶屑,又如同轧钢厂腾起的白雾,带着远古寒气与机械美学的凛冽交响,最终沉入靛青色的湖底,只留下水面上一圈圈铁砧捶打般的涟漪。

任务二 文脉心电图——从“观瀑”到“悟理”的情感曲线

1. 分段标注情感关键词:

活动:原文中圈出或概括出2-6段中表达作者感受的词语。

……我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。壶口瀑布不是从高处落下,让人们仰视垂空的水幕,而是由平地向更低的沟里跌去,人们只能俯视被急急吸去的水流。其时,正式雨季,那沟已被灌得浪沫横溢,但上面的水还是一股劲地冲进去,冲进去……我在雾中想寻找想象中的飞瀑,但水浸沟岸,雾罩乱石,除了扑面而来的水汽,震耳欲聋的涛声,什么也看不见,什么也听不见,只有一个可怕的警觉:仿佛突然就要出现一个洪峰将我吞没。……

【示例】

震撼

……我一直走到河心,原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。我倚在一块大石头上向上游看去,这龙槽顶着宽宽的河面,正好形成一个丁字。河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。山是青冷的灰,天是寂寂的蓝,宇宙间仿佛只有这水的存在。当河水正这般畅畅快快地驰骋着时,突然脚下出现一条四十多米宽的深沟,它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更涌、更挤、更急。沟底飞转着一个个漩涡,当地人说,曾有一头黑猪掉进去,再漂上来时,浑身的毛竟被拔得一根不剩。我听了不觉打了一个寒噤。

啊!

哇!

噫!

呀!

惊叹

第2段:

第3段:

第4段:

第5段:

第6段:

震撼、警觉

惊叹、寒噤

沉醉、沉思

赞叹、深思

赞美、自豪

2. 探究文章逻辑链:

探究方法:披景入情、观物悟理

从“水的形态”(海、河、瀑、泉、雾)的震撼、惊叹、寒噤

到“人的情感”(喜、怒、哀、怨、愁)的沉思、赞美、自豪的类比中,

突出壶口瀑布的象征意义

由黄河“柔中有刚、遇强则抗”的特性,

升华到对民族精神——团结凝聚、百折不挠、勇往直前、创造辉煌的颂扬。

景→情:

物→理:

3. 情感再体验:

活动: 朗读第6段排比句(“博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯……”),

体会四字短语的节奏感与哲理性。

壶口瀑布的“神性”与人文精神的“人性”实现了深度融合。作者以细腻笔触描绘瀑布奔涌、水雾蒸腾、惊涛拍岸的自然奇观,展现出大自然的雄浑伟力与神秘莫测,凸显其超越人类的“神性”。同时,作者将壶口瀑布的奔腾不息、勇往直前与中华民族坚韧不拔、百折不挠的民族精神相勾连,借瀑布在山石挤压下依然奋勇向前的姿态,喻指中华民族在困境中抗争、于磨难中崛起的“人性”光辉。自然景观的磅礴力量与民族精神的深刻内涵交织,使壶口瀑布成为承载民族灵魂的象征,实现自然与人文的完美交融。

4. 深度思考:

联系时代背景(梁衡创作于1980年代),思考文中“勇往直前”的精神对当代人的启示。

预设:20世纪80年代,中国正处于改革开放初期,百废待兴,需要人们勇往直前、开拓创新。文中“勇往直前”的精神启示当代人,在面对困难与挑战时,应坚定信念、勇于探索,以积极进取的态度推动个人成长和社会发展。

壶口瀑布,本质上是中华民族在与自然互动中形成的集体心理投射:它既是地理空间中的自然奇观,也是精神世界中的文化坐标。从 “黄河之水” 到 “民族精神”,从 “历史见证” 到 “哲学隐喻”,它以多层次的象征内涵,持续滋养着中华儿女的文化认同与生命感悟,成为中华文明中不可替代的精神图腾。

结 束 语

自创作业:

1. 选择文中最打动你的一个句子,进行“语言特写”分析(如:修辞+感官+情感)。

2. 思考:作者为何用“交响乐”“写意画”比喻壶口瀑布?这两种艺术形式与景物特征有何关联?

以 “交响乐” 和 “写意画” 比喻壶口瀑布,本质是将自然景观转化为艺术符号的创造性书写:前者以音乐的结构性与时间性,捕捉水流的动态韵律;后者以绘画的意象性与空间性,提炼景观的精神内核。两种艺术形式的交织,既突破了单一感官的描写局限,又在中西艺术的对话中,为壶口瀑布赋予了更具张力的审美维度 —— 它既是可听可感的自然存在,更是可品可悟的文化象征,最终在文字中完成从 “景物” 到 “意境”、从 “写实” 到 “写意” 的艺术升华。

第三课时

写作迁移 从“自然之美”到“生命之思

学习目标

迁移“格物致知”的写法,完成景物描写与哲理升华的片段写作。

任 务 写作工作坊——仿“壶口笔法”,绘“自然哲思”

1.片段仿写

活动:选择一种自然景观(如泰山、长江、沙漠),模仿文中“绘形→摹声→抒情

→悟理”的结构写一段话。

绘形(视觉):写出景物的形态、色彩

摹声(听觉):加入声音描写,如“轰隆如雷”“潺潺成韵”

抒情(情感):表达震撼、敬畏或沉思

悟理(哲理):由景物特性联想到生命态度

示例框架

初见沙漠,便惊觉天地被揉成了一片金黄的浪。烈日下,沙丘如凝固的波涛,棱线锋利得能割开风的衣裳。细沙在热浪中泛着金属般的光泽,近处的纹路细密如指纹,远处的 沙脊却绵延成巍峨的山脉,明明 静止,却仿佛正以千万年为单位 缓慢流淌。流沙漫过脚踝时,竟 像丝绸般凉滑,与灼人的日光形 成奇异的反差。

风过处,沙 漠开始低吟。起初是沙粒相触的 簌簌声,像春蚕啃食桑叶;继而 风势渐猛,沙粒腾空相撞,发出细密的金属震颤,宛如千根琴弦同时绷断。最震撼的是狂风肆虐时,整片沙漠都在呼啸,沙子裹挟着砂砾扑打沙丘,如同万马奔腾踏碎琉璃,又似远古战鼓在天地间回响。

沙海行吟

站在这浩瀚沙海之中,心底涌起

的是难以名状的敬畏与孤独。人类在

自然的伟力面前,渺小得如同沙粒。

然而,正是这份渺小,反而让人挣脱

了俗世的桎梏,在无垠的荒芜里,灵

魂获得了前所未有的自由。

凝视着沙丘间顽强生长的骆驼刺,

突然懂得沙漠并非生命的禁区,而是

一场静默的修行。流沙看似无情,却

在不断重塑地貌的过程中,教会生命如何在绝境中扎根。那些被风沙掩埋的,或许会成为新的起点;而始终挺立的,终将见证时间的奇迹。原来荒芜与生机、摧毁与重生,本就是天地间永恒的辩证。

2. 互评及要点:

① 是否运用多种感官描写?

② 哲理升华是否自然贴切,避免生硬拔高?

自创作业:

1. 修改课堂仿写片段,加入至少两种修辞手法和一组排比句式。

2. 拓展阅读:对比《壶口瀑布》与《黄河颂》(光未然),分析不同体裁对黄河精神的表现差异。

散文的 “写实性”使其更擅长通过具体场景的铺陈,以 “小我” 的视角(个人游览体验)切入 “大我” 的精神(民族品格),情感表达如溪流汇海,含蓄而绵长; 诗歌的 “抒情性”则使其能够摆脱细节束缚,以 “大我” 的视角(民族代言人)直接歌颂黄河的英雄气概,情感表达如洪钟大吕,激昂而震撼。本质上散文重 “体验与感悟”,诗歌重 “号召与共鸣”;前者是 “以景悟理”,后者是 “以神唤情”,共同构成了对黄河精神的多元诠释。

【参考】

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读