安徽省2025届六安第一中学高三下学期模拟预测(四)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省2025届六安第一中学高三下学期模拟预测(四)历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 108.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-29 20:36:08 | ||

图片预览

文档简介

六安一中2025届高三综合模拟试卷

历史试卷(四)

时间:75分钟分值:100分

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

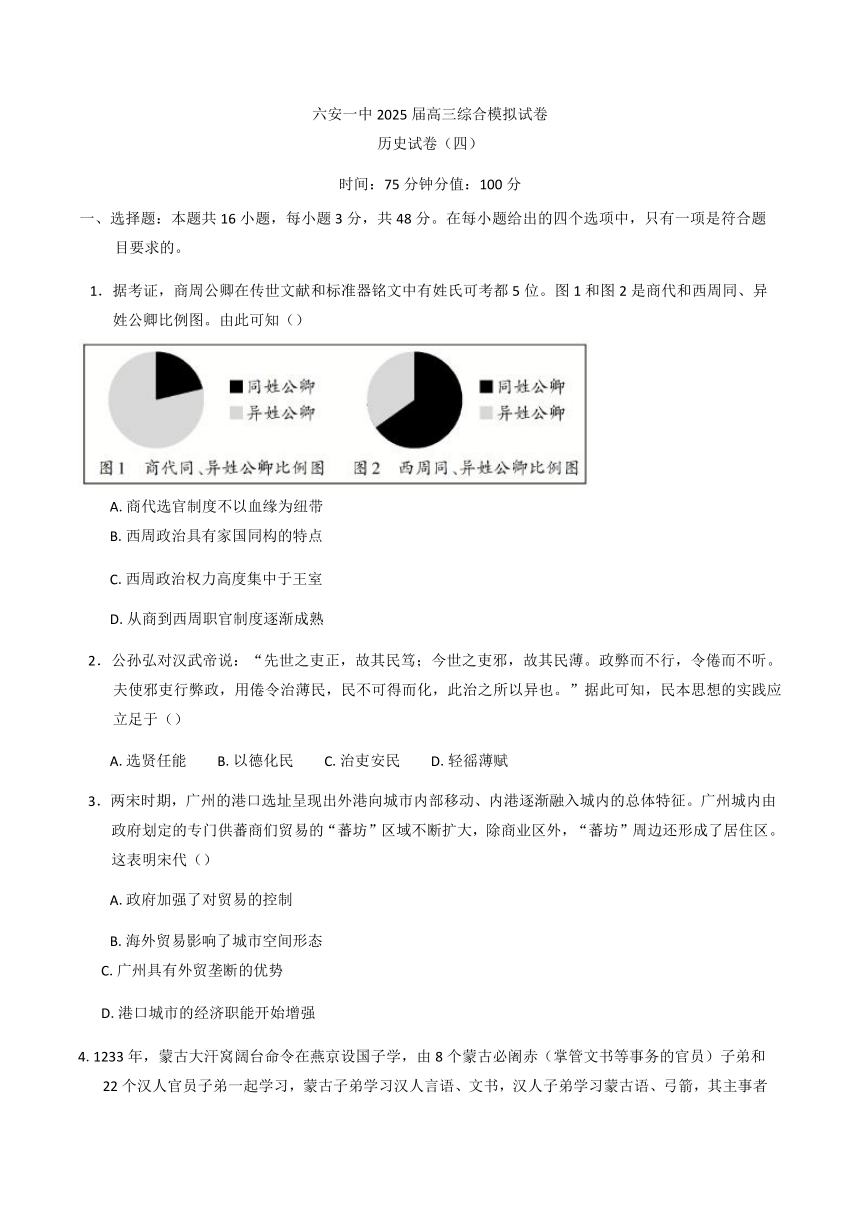

1.据考证,商周公卿在传世文献和标准器铭文中有姓氏可考都5位。图1和图2是商代和西周同、异姓公卿比例图。由此可知()

A.商代选官制度不以血缘为纽带

B.西周政治具有家国同构的特点

C.西周政治权力高度集中于王室

D.从商到西周职官制度逐渐成熟

2.公孙弘对汉武帝说:“先世之吏正,故其民笃;今世之吏邪,故其民薄。政弊而不行,令倦而不听。夫使邪吏行弊政,用倦令治薄民,民不可得而化,此治之所以异也。”据此可知,民本思想的实践应立足于()

A.选贤任能 B.以德化民 C.治吏安民 D.轻徭薄赋

3.两宋时期,广州的港口选址呈现出外港向城市内部移动、内港逐渐融入城内的总体特征。广州城内由政府划定的专门供蕃商们贸易的“蕃坊”区域不断扩大,除商业区外,“蕃坊”周边还形成了居住区。这表明宋代()

A.政府加强了对贸易的控制

B.海外贸易影响了城市空间形态

C.广州具有外贸垄断的优势

D.港口城市的经济职能开始增强

4.1233年,蒙古大汗窝阔台命令在燕京设国子学,由8个蒙古必阇赤(掌管文书等事务的官员)子弟和22个汉人官员子弟一起学习,蒙古子弟学习汉人言语、文书,汉人子弟学习蒙古语、弓箭,其主事者为全真道士李志常。这说明国子学()

A.成为儒家文化传播中心 B.兼具实用性和阶级性特点

C.对不同民族以差别对待 D.与科举考试制度紧密相关

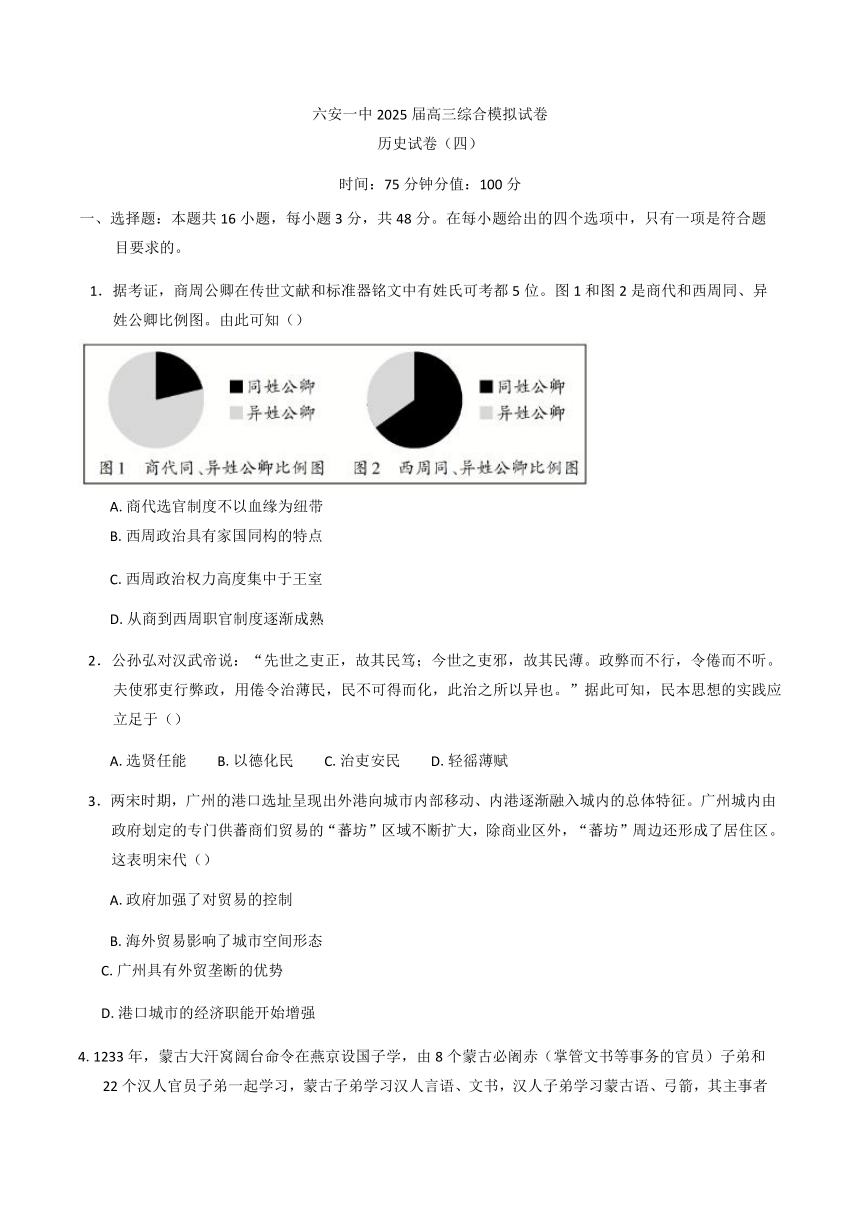

5.如图是清代贵州亚热带常绿阔叶林面积与耕地面积的变化情况。

这可用来研究()

A.经济重心南移与民族关系的发展

B.经济作物广泛种植对社会结构的影响

C.改土归流政策影响下的边疆开发

D.劳作方式变化对传统经济模式的冲击

6.19世纪90年代,梁启超曾说:“(中国人士)数百年如坐暗室之中,一无知觉。”他进一步指出,强弱之源在于“通”和“塞”,报馆的作用就在于“去塞求通”,假以时日,则“风气渐开,百废渐举,国体渐立,人才渐出”。梁启超这些论述的主要目的是()

A.疏通社会风气B.推进政治改革 C.解放民众思想 D.打破外媒垄断

7.在红军女子大学校长康克清的带领下,苏区女性勇于冲破家庭桎梏,积极参与到体育活动中。1933年出版的《各种赤色体育规则》规定:“跳栏分为100米高栏,200米低栏,及80米低栏(女子好跳的)三种”。苏区妇女还积极参与“打水漂”、用石砧子、石磨举重等健身活动。这反映出()

A.民国妇女地位有所提升 B.体育活动彰显教育本色

C.以人为本理念得到践行 D.体育风尚呈现中西合璧

8.20世纪50年代,农业生产合作社在组建生产队时明确规定队长完全由村民直选,上级不能指定。到20世纪60年代,政府又特别提出公社和生产队的资产都是独立的,决不能随便相互调拨。这反映了当时()

A.逐步探索与调整乡村治理模式 B.人民公社体制全面推行

C.农业生产合作社行使国家权力 D.农村经济体制改革开启

9.1994年,我国实施了新中国成立以来规模最大、范围最广泛、内容最深刻的税制改革,即分税制改革。这次改革按照统一税法、公平税负、简化税制和合理分权的原则进行,基本上符合亚当·斯密在《国富论》中提出的平等、确定、便利和经济的赋税原则。这次改革主要是因为()

A.城市经济体制改革的实行 B.扩大对外开放的迫切需求

C.实现国家财政统一的需要 D.市场经济体制发展的推动

10.拜占庭帝国在8世纪中晚期编撰的《摩西法典》中规定:击打父母者有罪,将会被处死。同时期中国的《唐律疏议》也规定:控告自己的祖父母或父母者,将被处以绞刑;殴打他们者,将被斩首;故意伤害者,则被判处三年徒刑。这表明当时中国与拜占庭帝国()

A.文明在交流中互鉴 B.国家治理重视家庭伦理

C.法律逐渐发展成熟 D.皇权直接控制社会基层

11.1301年,法王腓力四世以反叛罪名监禁了一名法国主教。教皇卜尼法斯八世下令让其立即释放该主教。为此,1302年法王迅速召开了由教士、贵族和市民组成的三级会议,反对教皇干涉法国内政。最终法王获胜,并将教廷从罗马迁至法国的阿维尼翁。这一事件()

A.标志教廷世俗权威的终结 B.体现了“因信称义”的主张

C.助推了民族国家意识崛起 D.说明了市民阶层力量强大

12.戈雷岛位于塞内加尔首都的东南方,现存一座由荷兰殖民者于776年建造的奴隶堡。在一层有三处特别引人注目的地方,分别是“增肥室”、“惩罚室”、“不归门”。考古发现其“增肥室”墙壁残留高热量食物痕迹,“惩罚室”铁链上检测出大量人类血液,“不归门”外海底堆积着断裂的镣铐。这些遗迹可用来研究()

A.资本原始积累的双重性 B.民族独立运动的进步性

C.饮食文化交流的双向性 D.非洲文明发展的滞后性

13.18世纪后半期,启蒙运动对当时的教育秩序进行批判,认为大学和类似的机构要讲授的不应是形而上学和神学,而应是经济学、技术学、医学这类实际操作的学科。这一时期,此类学科课程在许多大学第一次开设或得到加强。这一变化说明()

A.科技进步推动教育发展 B.大学教育世俗化倾向明显

C.传统信仰体系不复存在 D.欧洲近代自然科学已产生

14.奥地利作家斯蒂芬·茨威格(1881-1942年)在其回忆录《昨日的世界》中写道:战争爆发时,我二十二岁......战争来了,平时不会被看一眼的普通人终于不普通了......当时的年轻人满怀热情地投身到战争中。这反映出()

A.战争乌云下人们心态已经扭曲

B.作者揭示了第一次世界大战爆发的根本原因

C.一战初期青年理想化情绪明显

D.作者号召青年踊跃地参加世界反法西斯战争

15.20世纪60年代,拉美地区在中美洲共同市场、安第斯集团等小规模的次区域中进行合作尝试,到20世纪90年代以后,出现南方共同市场、美洲玻利瓦尔替代计划、南美洲国家联盟,最后出现了拉美和加勒比国家共同体这个涵盖区域内所有国家的一体化组织。这反映出拉美地区()

A.外部经济依赖显著减少 B.区域经济联系得到加强

C.国际地位得到显著提升 D.经济独立意识逐渐增强

16.1957-1958年的“国际地球物理年”是由科学家发起,全球 60多个国家和地区参与的大规模国际科学合作活动。美苏科学家通过各种努力,说服两国政府竞相投入大量资源,最终在南极科考及外层空间探测等方面取得了丰硕的成果。“国际地球物理年”的举办()

A.彰显了“科学无国界”的理念 B.顺应了经济全球化的发展潮流

C.促使了“星球大战计划”破产 D.暗含冷战背景下的竞争与合作

二、非选择题

17.阅读材料,完成下列要求。25分)

材料一 为什么历史上中国文化能够吸收其他文化?我认为原因在于儒家思想的核心价值-“仁义礼智信”,包含了自强的力量、兼容的气度和通达的智慧等特点,适用于世界各民族。中国人“对于西方的坏东西-兽性、不安、欺压弱者和纯物质的贪欲-都心如明镜,不愿接受。而对于那些优点,尤其是科学,则照单全收”。与其他文化交流时,中国人不是傲慢、敌视,而是学习、借鉴。“三人行,必有我师焉。”中国人民这种强烈的文化认同感使各民族在长期历史发展进程中紧紧凝聚在一起,是中华民族的共同精神家园。

-摘编自王京生《文化自信与“一带一路"建设》

材料二 中国并没有在封建社会末期产生这样一次运动,从而萌发出近代文化,而是在资本主义还没有发展时就遭到外国的入侵,在外国的挑战下被迫应战的。在民族危机前,先进的中国人开始了一系列探索救亡图存之路的改革,他们力图通过改革向西方学习,达到振兴中华的目的。从学习技术层面来看,近代中国试图通过学习西方先进的技术,来达到“制夷”“自强”的目的,然而甲午战争的失败宣告了洋务运动的破产,中国向西方的学习被迫转向了制度层面。这时,以康梁为首的资产阶级代表人物试图通过和平手段实现中国制度的改良,然而戊戌政变宣告了戊戌变法运动在中国行不通。中国资产阶级被迫采取革命的手段来实现中国制度的改革。辛亥革命以暴力手段掀起了一场自下而上的轰轰烈烈的革命,它坚持了民主共和的立场,促成了清朝的覆灭和中华民国的成立,但最终革命成果被袁世凯窃取。而袁世凯在文化界掀起的尊孔复古的逆流,又迫使中国向西方的学习转向思想层面。

-摘编自梁海燕《浅议中国近代文化的特点》

材料三 文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。2016年11月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会开幕式上深刻指出:“坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的讲话体现了新时代中国共产党人高度的文化自觉和强烈的文化担当,为我们建设社会主义文化强国、铸就中华文化新辉煌提出了新要求、指明了新路径。

-摘编自颜旭《坚定文化自信建设文化强国》

根据材料一,概括历史上中国文化能够吸收其他文化的原因。8(分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代文化发展的特点。8(分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简述当今我们要坚定文化自信的理由。请你就我国坚定文化自信的主题撰写两条宣传标语。9分)

18.阅读材料,完成下列要求。(5分)

材料一 我们必须提出这样一个问题:适当的城市化速度会不会限制工业增长。城市化可能受到三种因素的限制:可能受农村人不愿离开家园的限制;可能受城市建设费用的限制;也可能受到缺乏组织城市生活的能力的限制。第一个限制因素在英国事实上是不存在的。这反倒可以部分地说明,为什么英国城市化能较早地达到一个较高的水平。在奉行自由放任和唯利是图的英国,迅速到来的工业化和城市化不可避免地引起一系列灾难,即“城市病”。

-摘编自高德步《英国工业革命时期的“城市病”及其初步治理》

材料二20世纪中后期,英国又出现“逆城市化”现象。从1971年到1995年,英格兰农村地区的人口增长了21%,而在1978-1998年,英格兰12种主要农田鸟类的数量下降了58%,环保组织认为这是对“农村生活方式”的严重威胁。统计显示,二战结束后的相当一段时间里,城乡居民平均收入差距达1674英镑,有22%的乡村自主工作者处于贫困水平。基于上述问题,英国政府在20世纪30年代后正式开启了城乡一体化的政策探索。

-摘编自武小龙《英国乡村振兴的政策框架与实践逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明第一个限制因素在英国不存在的原因,并从多角度解读英国“城市病”的产生原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪中后期英国城市化进程中的问题,并举两例解决问题的举措。7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(2分)

材料 自新中国成立以来,我国海洋战略主要经历了海洋防御战略(1949-1977年)、海洋经济发展战略(1978-2001年)、海洋国际合作战略(2002-2011年)、海洋强国战略(2012年至今)四个阶段的历史变迁。下图为基于马斯洛需求层次理论提出的“海洋需求层次理论”。

-摘编自王琪、曹文健《新中国成立以来中国海洋战略变迁的制度逻辑-基于历史制度

主义的分析》

根据材料并结合所学知识,任选两个海洋需求层次,并依托与其相符合的两个海洋战略阶段进行合理阐释。(要求:史论结合,论证充分,逻辑清晰)

六安一中2025届高三综合模拟试卷

历史试卷(四)参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C B B C B C A D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B A B C D D

二、非选择题

17.【答案】

(1)原因:中国传统文化具有普适性,适用于世界各国;中国文化具有开放包容,博采众长,为“我”所用的特质;中华民族具有谦虚、好学的美德;中国人民长期以来形成了文化认同感。(8分)

(2)特点:中国近代文化是在列强的侵略下出现并不断发展的,呈现出一定的被动性;中国近代文化是在中西文化的碰撞与交融过程中形成的,其发展具有曲折性、渐进性;中国近代文化在其发展的过程中始终与救亡图存、振兴中华相联系,具有鲜明的时代性。8分)

(3)理由:文化自信是一个国家、一个民族对自身文化价值的充分肯定,是对自身文化生命力的坚定信念,是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量;坚定文化自信,事关国运兴衰、文化安全和民族精神的传承发展;没有高度的文化自信、没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。(5分)

宣传标语:坚定文化自信,推进文化强国建设;彰显中国特色社会主义文化自信,推动中国特色社会主义文化繁荣兴盛。(4分)

18.【答案】

(1)原因:圈地运动迫使农民失去土地后进入城市谋生,对土地的情感依赖减弱。(2分)

解读:政策角度:实行自由放任的经济政策,缺乏有效的管理和调控;

经济角度:工业化和城市化快速发展,加剧了城市的人口压力;

社会角度:社会阶层逐渐分化,贫富差距扩大,社会保障和公共服务不完善。(6分)

(2)问题:农村生态环境遭到破坏;城乡收入差距较大。(2分)

举措:重视环境保护,提高生态环境质量;改善农村基础设施,提高农村生活品

19.【答案】

示例一:选择:海洋安全需求、海洋发展需求。

闻释:海洋战略的第一阶段往往聚焦于“海洋安全需求”。在国家的海洋事业起步之初,确保国家的海洋主权和权益不受侵犯是首要任务。例如,在新中国成立初期,当时一些周边国家对我国的南海诸岛提出了无理的要求,中国政府通过外交声明和军事活动,坚决捍卫了我国在南海的主权。同时,我国努力发展船舶工业,逐步增强海上防卫能力。这一阶段,海洋安全需求是海洋战略的核心。海洋战略的第二阶段往往聚焦于“海洋发展需求”。随着国家实力的增强和海洋事业的发展,海洋战略逐渐进入“资源、经济”需求阶段。改革开放以来,我国更加注重海洋技术和海洋经济的发展。海洋探测技术日益先进,为海洋资源开发和利用创造条件。沿海地区设立了众多经济特区和开放城市,积极发展海洋经济产业,进一步推动中国经济发展。这一阶段,海洋发展需求成为海洋战略的重要目标。

示例二:选择:海洋合作需求、海洋超越需求。

阐释:海洋战略的第三阶段往往聚焦于“海洋合作需求”。随着海洋经济的快速发展,海洋战略逐渐进入“海洋合作需求”阶段。在这一阶段,国家积极参与国际海洋事务,加强与其他国家的海洋合作,共同应对全球性海洋挑战。例如,进入21世纪后,中国积极参与国际海事组织的建设,加强与其他国家的海洋合作与交流,共同推动全球海洋治理体系的完善。这一阶段,海洋合作需求成为海洋战略的重要组成部分。海洋战略的第四阶段往往聚焦于“海洋超越需求”。随着全球海洋治理体系的不断完善和人类对海洋认识的不断深化,海洋战略逐渐进入“海洋超越需求”阶段。在这一阶段,国家开始更加注重海洋的可持续发展和人类命运共同体的构建。例如,近年来,中国提出了共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议,旨在加强沿线国家的经济合作和人文交流,推动海洋经济的可持续发展和人类命运共同体的构建。这一阶段,海洋超越需求成为海洋战略的最高追求。

历史试卷(四)

时间:75分钟分值:100分

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.据考证,商周公卿在传世文献和标准器铭文中有姓氏可考都5位。图1和图2是商代和西周同、异姓公卿比例图。由此可知()

A.商代选官制度不以血缘为纽带

B.西周政治具有家国同构的特点

C.西周政治权力高度集中于王室

D.从商到西周职官制度逐渐成熟

2.公孙弘对汉武帝说:“先世之吏正,故其民笃;今世之吏邪,故其民薄。政弊而不行,令倦而不听。夫使邪吏行弊政,用倦令治薄民,民不可得而化,此治之所以异也。”据此可知,民本思想的实践应立足于()

A.选贤任能 B.以德化民 C.治吏安民 D.轻徭薄赋

3.两宋时期,广州的港口选址呈现出外港向城市内部移动、内港逐渐融入城内的总体特征。广州城内由政府划定的专门供蕃商们贸易的“蕃坊”区域不断扩大,除商业区外,“蕃坊”周边还形成了居住区。这表明宋代()

A.政府加强了对贸易的控制

B.海外贸易影响了城市空间形态

C.广州具有外贸垄断的优势

D.港口城市的经济职能开始增强

4.1233年,蒙古大汗窝阔台命令在燕京设国子学,由8个蒙古必阇赤(掌管文书等事务的官员)子弟和22个汉人官员子弟一起学习,蒙古子弟学习汉人言语、文书,汉人子弟学习蒙古语、弓箭,其主事者为全真道士李志常。这说明国子学()

A.成为儒家文化传播中心 B.兼具实用性和阶级性特点

C.对不同民族以差别对待 D.与科举考试制度紧密相关

5.如图是清代贵州亚热带常绿阔叶林面积与耕地面积的变化情况。

这可用来研究()

A.经济重心南移与民族关系的发展

B.经济作物广泛种植对社会结构的影响

C.改土归流政策影响下的边疆开发

D.劳作方式变化对传统经济模式的冲击

6.19世纪90年代,梁启超曾说:“(中国人士)数百年如坐暗室之中,一无知觉。”他进一步指出,强弱之源在于“通”和“塞”,报馆的作用就在于“去塞求通”,假以时日,则“风气渐开,百废渐举,国体渐立,人才渐出”。梁启超这些论述的主要目的是()

A.疏通社会风气B.推进政治改革 C.解放民众思想 D.打破外媒垄断

7.在红军女子大学校长康克清的带领下,苏区女性勇于冲破家庭桎梏,积极参与到体育活动中。1933年出版的《各种赤色体育规则》规定:“跳栏分为100米高栏,200米低栏,及80米低栏(女子好跳的)三种”。苏区妇女还积极参与“打水漂”、用石砧子、石磨举重等健身活动。这反映出()

A.民国妇女地位有所提升 B.体育活动彰显教育本色

C.以人为本理念得到践行 D.体育风尚呈现中西合璧

8.20世纪50年代,农业生产合作社在组建生产队时明确规定队长完全由村民直选,上级不能指定。到20世纪60年代,政府又特别提出公社和生产队的资产都是独立的,决不能随便相互调拨。这反映了当时()

A.逐步探索与调整乡村治理模式 B.人民公社体制全面推行

C.农业生产合作社行使国家权力 D.农村经济体制改革开启

9.1994年,我国实施了新中国成立以来规模最大、范围最广泛、内容最深刻的税制改革,即分税制改革。这次改革按照统一税法、公平税负、简化税制和合理分权的原则进行,基本上符合亚当·斯密在《国富论》中提出的平等、确定、便利和经济的赋税原则。这次改革主要是因为()

A.城市经济体制改革的实行 B.扩大对外开放的迫切需求

C.实现国家财政统一的需要 D.市场经济体制发展的推动

10.拜占庭帝国在8世纪中晚期编撰的《摩西法典》中规定:击打父母者有罪,将会被处死。同时期中国的《唐律疏议》也规定:控告自己的祖父母或父母者,将被处以绞刑;殴打他们者,将被斩首;故意伤害者,则被判处三年徒刑。这表明当时中国与拜占庭帝国()

A.文明在交流中互鉴 B.国家治理重视家庭伦理

C.法律逐渐发展成熟 D.皇权直接控制社会基层

11.1301年,法王腓力四世以反叛罪名监禁了一名法国主教。教皇卜尼法斯八世下令让其立即释放该主教。为此,1302年法王迅速召开了由教士、贵族和市民组成的三级会议,反对教皇干涉法国内政。最终法王获胜,并将教廷从罗马迁至法国的阿维尼翁。这一事件()

A.标志教廷世俗权威的终结 B.体现了“因信称义”的主张

C.助推了民族国家意识崛起 D.说明了市民阶层力量强大

12.戈雷岛位于塞内加尔首都的东南方,现存一座由荷兰殖民者于776年建造的奴隶堡。在一层有三处特别引人注目的地方,分别是“增肥室”、“惩罚室”、“不归门”。考古发现其“增肥室”墙壁残留高热量食物痕迹,“惩罚室”铁链上检测出大量人类血液,“不归门”外海底堆积着断裂的镣铐。这些遗迹可用来研究()

A.资本原始积累的双重性 B.民族独立运动的进步性

C.饮食文化交流的双向性 D.非洲文明发展的滞后性

13.18世纪后半期,启蒙运动对当时的教育秩序进行批判,认为大学和类似的机构要讲授的不应是形而上学和神学,而应是经济学、技术学、医学这类实际操作的学科。这一时期,此类学科课程在许多大学第一次开设或得到加强。这一变化说明()

A.科技进步推动教育发展 B.大学教育世俗化倾向明显

C.传统信仰体系不复存在 D.欧洲近代自然科学已产生

14.奥地利作家斯蒂芬·茨威格(1881-1942年)在其回忆录《昨日的世界》中写道:战争爆发时,我二十二岁......战争来了,平时不会被看一眼的普通人终于不普通了......当时的年轻人满怀热情地投身到战争中。这反映出()

A.战争乌云下人们心态已经扭曲

B.作者揭示了第一次世界大战爆发的根本原因

C.一战初期青年理想化情绪明显

D.作者号召青年踊跃地参加世界反法西斯战争

15.20世纪60年代,拉美地区在中美洲共同市场、安第斯集团等小规模的次区域中进行合作尝试,到20世纪90年代以后,出现南方共同市场、美洲玻利瓦尔替代计划、南美洲国家联盟,最后出现了拉美和加勒比国家共同体这个涵盖区域内所有国家的一体化组织。这反映出拉美地区()

A.外部经济依赖显著减少 B.区域经济联系得到加强

C.国际地位得到显著提升 D.经济独立意识逐渐增强

16.1957-1958年的“国际地球物理年”是由科学家发起,全球 60多个国家和地区参与的大规模国际科学合作活动。美苏科学家通过各种努力,说服两国政府竞相投入大量资源,最终在南极科考及外层空间探测等方面取得了丰硕的成果。“国际地球物理年”的举办()

A.彰显了“科学无国界”的理念 B.顺应了经济全球化的发展潮流

C.促使了“星球大战计划”破产 D.暗含冷战背景下的竞争与合作

二、非选择题

17.阅读材料,完成下列要求。25分)

材料一 为什么历史上中国文化能够吸收其他文化?我认为原因在于儒家思想的核心价值-“仁义礼智信”,包含了自强的力量、兼容的气度和通达的智慧等特点,适用于世界各民族。中国人“对于西方的坏东西-兽性、不安、欺压弱者和纯物质的贪欲-都心如明镜,不愿接受。而对于那些优点,尤其是科学,则照单全收”。与其他文化交流时,中国人不是傲慢、敌视,而是学习、借鉴。“三人行,必有我师焉。”中国人民这种强烈的文化认同感使各民族在长期历史发展进程中紧紧凝聚在一起,是中华民族的共同精神家园。

-摘编自王京生《文化自信与“一带一路"建设》

材料二 中国并没有在封建社会末期产生这样一次运动,从而萌发出近代文化,而是在资本主义还没有发展时就遭到外国的入侵,在外国的挑战下被迫应战的。在民族危机前,先进的中国人开始了一系列探索救亡图存之路的改革,他们力图通过改革向西方学习,达到振兴中华的目的。从学习技术层面来看,近代中国试图通过学习西方先进的技术,来达到“制夷”“自强”的目的,然而甲午战争的失败宣告了洋务运动的破产,中国向西方的学习被迫转向了制度层面。这时,以康梁为首的资产阶级代表人物试图通过和平手段实现中国制度的改良,然而戊戌政变宣告了戊戌变法运动在中国行不通。中国资产阶级被迫采取革命的手段来实现中国制度的改革。辛亥革命以暴力手段掀起了一场自下而上的轰轰烈烈的革命,它坚持了民主共和的立场,促成了清朝的覆灭和中华民国的成立,但最终革命成果被袁世凯窃取。而袁世凯在文化界掀起的尊孔复古的逆流,又迫使中国向西方的学习转向思想层面。

-摘编自梁海燕《浅议中国近代文化的特点》

材料三 文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。2016年11月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会开幕式上深刻指出:“坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的讲话体现了新时代中国共产党人高度的文化自觉和强烈的文化担当,为我们建设社会主义文化强国、铸就中华文化新辉煌提出了新要求、指明了新路径。

-摘编自颜旭《坚定文化自信建设文化强国》

根据材料一,概括历史上中国文化能够吸收其他文化的原因。8(分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代文化发展的特点。8(分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简述当今我们要坚定文化自信的理由。请你就我国坚定文化自信的主题撰写两条宣传标语。9分)

18.阅读材料,完成下列要求。(5分)

材料一 我们必须提出这样一个问题:适当的城市化速度会不会限制工业增长。城市化可能受到三种因素的限制:可能受农村人不愿离开家园的限制;可能受城市建设费用的限制;也可能受到缺乏组织城市生活的能力的限制。第一个限制因素在英国事实上是不存在的。这反倒可以部分地说明,为什么英国城市化能较早地达到一个较高的水平。在奉行自由放任和唯利是图的英国,迅速到来的工业化和城市化不可避免地引起一系列灾难,即“城市病”。

-摘编自高德步《英国工业革命时期的“城市病”及其初步治理》

材料二20世纪中后期,英国又出现“逆城市化”现象。从1971年到1995年,英格兰农村地区的人口增长了21%,而在1978-1998年,英格兰12种主要农田鸟类的数量下降了58%,环保组织认为这是对“农村生活方式”的严重威胁。统计显示,二战结束后的相当一段时间里,城乡居民平均收入差距达1674英镑,有22%的乡村自主工作者处于贫困水平。基于上述问题,英国政府在20世纪30年代后正式开启了城乡一体化的政策探索。

-摘编自武小龙《英国乡村振兴的政策框架与实践逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明第一个限制因素在英国不存在的原因,并从多角度解读英国“城市病”的产生原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪中后期英国城市化进程中的问题,并举两例解决问题的举措。7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(2分)

材料 自新中国成立以来,我国海洋战略主要经历了海洋防御战略(1949-1977年)、海洋经济发展战略(1978-2001年)、海洋国际合作战略(2002-2011年)、海洋强国战略(2012年至今)四个阶段的历史变迁。下图为基于马斯洛需求层次理论提出的“海洋需求层次理论”。

-摘编自王琪、曹文健《新中国成立以来中国海洋战略变迁的制度逻辑-基于历史制度

主义的分析》

根据材料并结合所学知识,任选两个海洋需求层次,并依托与其相符合的两个海洋战略阶段进行合理阐释。(要求:史论结合,论证充分,逻辑清晰)

六安一中2025届高三综合模拟试卷

历史试卷(四)参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C B B C B C A D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B A B C D D

二、非选择题

17.【答案】

(1)原因:中国传统文化具有普适性,适用于世界各国;中国文化具有开放包容,博采众长,为“我”所用的特质;中华民族具有谦虚、好学的美德;中国人民长期以来形成了文化认同感。(8分)

(2)特点:中国近代文化是在列强的侵略下出现并不断发展的,呈现出一定的被动性;中国近代文化是在中西文化的碰撞与交融过程中形成的,其发展具有曲折性、渐进性;中国近代文化在其发展的过程中始终与救亡图存、振兴中华相联系,具有鲜明的时代性。8分)

(3)理由:文化自信是一个国家、一个民族对自身文化价值的充分肯定,是对自身文化生命力的坚定信念,是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量;坚定文化自信,事关国运兴衰、文化安全和民族精神的传承发展;没有高度的文化自信、没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。(5分)

宣传标语:坚定文化自信,推进文化强国建设;彰显中国特色社会主义文化自信,推动中国特色社会主义文化繁荣兴盛。(4分)

18.【答案】

(1)原因:圈地运动迫使农民失去土地后进入城市谋生,对土地的情感依赖减弱。(2分)

解读:政策角度:实行自由放任的经济政策,缺乏有效的管理和调控;

经济角度:工业化和城市化快速发展,加剧了城市的人口压力;

社会角度:社会阶层逐渐分化,贫富差距扩大,社会保障和公共服务不完善。(6分)

(2)问题:农村生态环境遭到破坏;城乡收入差距较大。(2分)

举措:重视环境保护,提高生态环境质量;改善农村基础设施,提高农村生活品

19.【答案】

示例一:选择:海洋安全需求、海洋发展需求。

闻释:海洋战略的第一阶段往往聚焦于“海洋安全需求”。在国家的海洋事业起步之初,确保国家的海洋主权和权益不受侵犯是首要任务。例如,在新中国成立初期,当时一些周边国家对我国的南海诸岛提出了无理的要求,中国政府通过外交声明和军事活动,坚决捍卫了我国在南海的主权。同时,我国努力发展船舶工业,逐步增强海上防卫能力。这一阶段,海洋安全需求是海洋战略的核心。海洋战略的第二阶段往往聚焦于“海洋发展需求”。随着国家实力的增强和海洋事业的发展,海洋战略逐渐进入“资源、经济”需求阶段。改革开放以来,我国更加注重海洋技术和海洋经济的发展。海洋探测技术日益先进,为海洋资源开发和利用创造条件。沿海地区设立了众多经济特区和开放城市,积极发展海洋经济产业,进一步推动中国经济发展。这一阶段,海洋发展需求成为海洋战略的重要目标。

示例二:选择:海洋合作需求、海洋超越需求。

阐释:海洋战略的第三阶段往往聚焦于“海洋合作需求”。随着海洋经济的快速发展,海洋战略逐渐进入“海洋合作需求”阶段。在这一阶段,国家积极参与国际海洋事务,加强与其他国家的海洋合作,共同应对全球性海洋挑战。例如,进入21世纪后,中国积极参与国际海事组织的建设,加强与其他国家的海洋合作与交流,共同推动全球海洋治理体系的完善。这一阶段,海洋合作需求成为海洋战略的重要组成部分。海洋战略的第四阶段往往聚焦于“海洋超越需求”。随着全球海洋治理体系的不断完善和人类对海洋认识的不断深化,海洋战略逐渐进入“海洋超越需求”阶段。在这一阶段,国家开始更加注重海洋的可持续发展和人类命运共同体的构建。例如,近年来,中国提出了共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议,旨在加强沿线国家的经济合作和人文交流,推动海洋经济的可持续发展和人类命运共同体的构建。这一阶段,海洋超越需求成为海洋战略的最高追求。

同课章节目录