山东省东营市第一中学2025届高三下学期第三次模拟考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省东营市第一中学2025届高三下学期第三次模拟考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 547.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-30 15:38:22 | ||

图片预览

文档简介

2025届山东省东营市第一中学高三第三次模拟考试历史试题

一、单选题

1.据如表可得出的历史结论是,陶寺遗址早、中期( )

《襄汾陶寺:1978—1985年考古发掘报告》 陶寺遗址早期与中期的王族使用不同的家族墓地,墓地相隔300米,分属不同的茔域

邵晶《石峁遗址与陶寺遗址的比较研究》 早、中期大墓随葬品的组合也发生了根本性的变化。早期大墓中常见的世俗陶器群如斝、豆、灶、单耳罐等,玉器、彩绘陶器、漆器可能组成陶寺中期新的礼器群

何努《“中国”求本尧都寻徵》 陶寺遗址早期和中期在体质人类学上的特征差别比较大,中期和晚期则比较接近

A.出现权力更替与社会重组 B.社会分工日益明显

C.文化与礼乐制度日益成熟 D.政权过渡比较艰难

2.西汉初,县级官吏可分为武吏和文吏两个相对独立的系统。汉武帝以后,武吏系统的大部分职官在地方各县不复常设,仅在边郡有所保留;甚至武吏系统的核心职官尉史,也转到文吏系统来辅助处理文书。这一变化反映了当时( )

A.边患问题得到有效解决

B.边疆地区的行政体系日趋集权化

C.基层治理体系日臻完善

D.从战时体制向日常行政体制过渡

3.公元961年,宋太祖下诏要求藩镇提升精锐兵士的等级,藩镇精锐兵士越多,便可自留更多财税。广大藩镇节度使积极响应,登记了大量精锐兵士。宋太祖此举意在( )

A.为削藩镇军力做准备 B.谋求与藩镇达成妥协

C.应对巨大的边防压力 D.解决中央冗兵的问题

4.明代嘉靖(1522—1565)以后,小说创作逐渐强调突出个性和人欲的表露,语言也更加注意通俗化、口语化。而天崇(1621—1644)年间,部分作家开始与张扬个性与表露人欲告别,向着理性回归,重新强调文学的社会功用。这一变化在当时( )

A.彰显了经世实学思潮的抬头 B.折射了商业发展趋势的减缓

C.反映了理学教化功能的增强 D.体现了小说写实风格的回归

5.19世纪中期以来,随着农作物大量向市场销售,华北地区农村定期集市数量也日益增多。集市除出售传统的棉花、棉布、烟草外,小麦的出售量也呈快速增长趋势,部分地区小麦的出售率甚至超过50%。与此同时,廉价粗糙的高粱的出售率却远低于小麦,甚至每年需大量外运高粱投放集市以弥补市场的不足。这一现象折射出当时华北( )

A.农业生产深受市场因素影响 B.农民生活方式发生重大改变

C.贫困是集市发展的重要诱因 D.农产品区域性分工日趋明显

6.如图是1909年出版的漫画《不倒翁》,画中文字为:“嗟乎不倒翁,衣冠何赫赫。乃为外人之傀儡,是为玩部之人物。”该漫画旨在揭示( )

A.近代中国民族危机不断加深 B.国民打倒列强除军阀的愿景

C.资产阶级民主革命的必要性 D.清政府的统治根基严重动摇

7.李大钊认为,“在妇女没有解放的国家,绝没有真正的‘平民主义’”。妇女应克服狭隘的“女权”意识,“劳工妇女的运动亦不该与劳工男子的运动互相敌对,应该有一种阶级的自觉,与男子劳工团体打成一气,取一致的行动。”这些论述反映出李大钊( )

A.强调阶级联合与国民革命相辅相成

B.意识到工业经济发展提升了女性地位

C.重视无产阶级在政治舞台发挥作用

D.将马克思主义与中国革命实践相结合

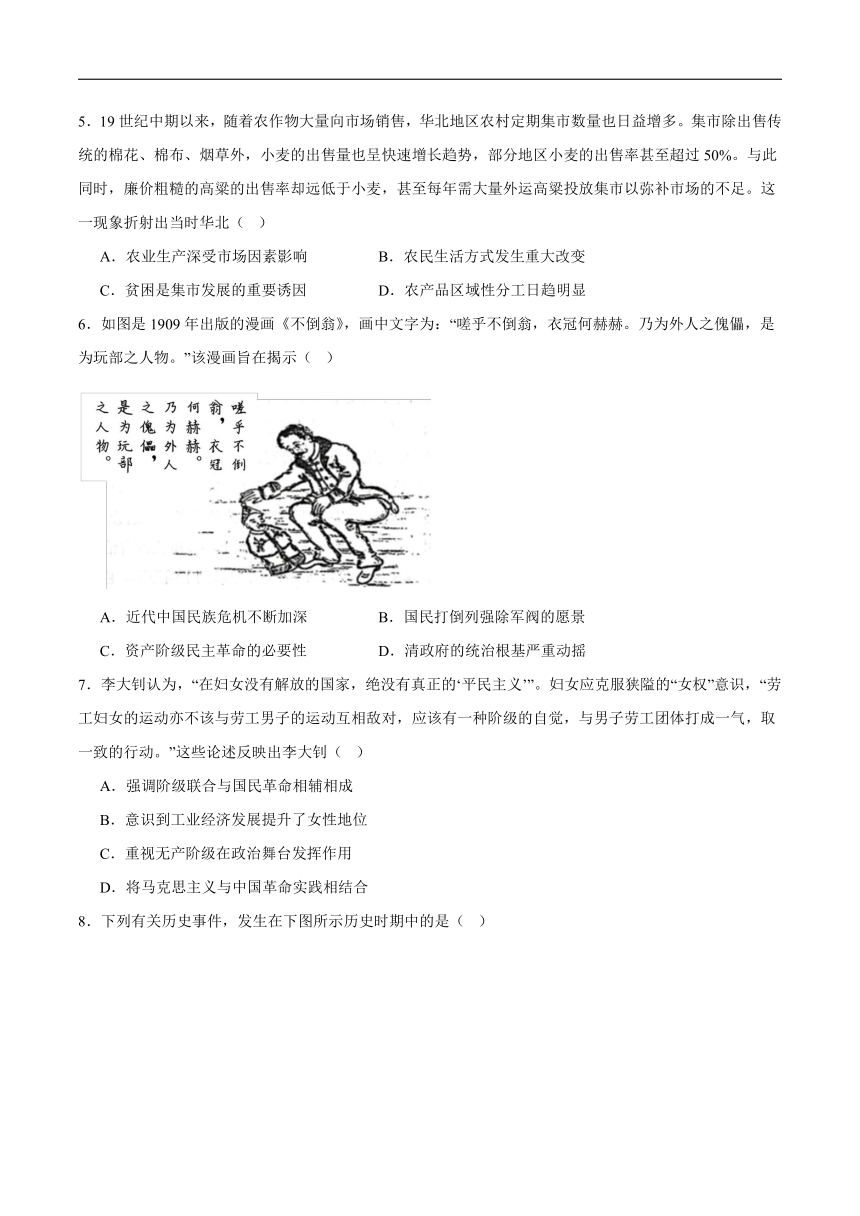

8.下列有关历史事件,发生在下图所示历史时期中的是( )

A.土地改革在全国范围内蓬勃开展 B.国民党对解放区的重点进攻被粉碎

C.“三三制原则”下的民主政权建立 D.真理标准问题大讨论在全国广泛开展

9. 1990-1996年间不同所有制企业的年均生产增长率(%)比较

时间 国有企业 集体企业 私营企业 外资企业

1990-1996年 0.65 4.40 3.41 1.14

据表可知,当时( )

A.对外开放增强国有企业活力 B.公有制经济发展活力初步显现

C.城市经济体制改革全面展开 D.市场化改革解放了社会生产力

10.中世纪晚期,英国盛行“用益制”,即封臣将土地委托他人,只要当事人临终时名义上不是地产法律上的保有人,就可以规避继承金等负担,国王永远无法夺走土地。亨利八世曾为此起诉戴克勋爵托马斯·范恩斯以追回欠款,其做法引起议会下院乡绅代表的不满。这可用以说明,当时英国( )

A.议会权力已经超过王权 B.土地产权边界逐渐明晰

C.封君封臣制度正式解体 D.司法独立原则得以确立

11.伏尔泰在1764年出版的《哲学辞典》里写道:“中国文人的宗教是值得倾慕的。他们的宗教中没有迷信和荒谬神话,也没有那种冒犯理性与自然、能让修士给出上千种不同解释的教条。”伏尔泰的这一认识( )

A.基于以欧洲为中心的视角考察 B.体现文明之间的交流互鉴

C.表明理性思考有利于社会进步 D.旨在学习中国的制度文化

12.下图是19世纪思想家的部分主张。这些主张反映了( )

·倡导建立互助合作的社区,在社区中人们共同劳动,成果共享。 ·主张废除货币,以劳动券作为交换媒介,劳动券根据劳动时间和强度发放。 ·教育应该与生产劳动紧密结合,培养全面发展的人。 ·社会管理应该由品德高尚、知识渊博且热爱劳动的人来负责。

A.理性主义哲学在社会领域的延伸 B.科学社会主义理论的初步实践

C.经济领域变革引发社会领域反思 D.工人阶级自发运动的理论总结

13.19世纪末20世纪初,在重工业和农业领域,许多欧洲国家已逐步摒弃自由贸易原则,转而实施贸易保护主义的关税政策;与此同时,这些国家在社会政策领域也显著强化了政府干预力度。这些政策( )

A.使得资本主义世界市场最终形成 B.说明资本主义制度出现颓势

C.源于帝国主义国家之间矛盾加剧 D.反映了垄断资本的政治影响

14.1921-1925年,墨西哥石油平均年产量达2710万吨,居世界第二位。但墨西哥自己需要石油,要向外国公司购买,其价格要比国际市场高二倍。于是,卡德纳斯总统推行了石油国有化运动。不久,经济增长率高达83%。之后他引领墨西哥在其他领域继续发展现代化。由此可见,两次世界大战之间的拉美民族民主运动( )

A.呈现出广泛性特点 B.呈现出深入性特点 C.与国际共运相结合 D.对国际秩序影响大

15.二战后,在美国政府资助下,大量崭新的美式英语科技术语传播至海外,并直译进多国民族语言。美国三大科技文献检索数据库(SCI、EI、CPCI)也成为非英语国家科研工作者用美式英语发表科研成果,展示行业学术水平的权威平台。这导致了( )

A.全球文化多样性加强 B.英语成为全球主导语言

C.美国霸权力量的增长 D.各国科技水平差距缩小

二、材料题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清两朝统治者非常重视边疆地区官员的选任,认为边官是边疆有效治理的关键所在。明朝嘉靖年间创设了边俸制度,通过缩短官员任职期满的考核年限等手段,鼓励内地官员赴任北方、西南边远地区。但许多官员只是图晋升速度快,赴任后不尽边疆治理之本分,导致“吏治日坏”。清朝在国家疆域的统一和雍正推行“改土归流”过程中,设立了大量行政建制,造成了边疆地区官员的短缺。为解决上述矛盾,清朝边缺制度应运而生。清王朝将边疆官员选拔的权力下放给地方督抚,由督抚拣选“深谙边情、老于边事”的能才贤吏组成边疆地区的职官队伍,实现了“量地选才、因缺授官”。同时,清王朝又根据各边情灵活设置官员历俸期限,乾隆期间规定“定边缺、夷疆、海疆久任之制,升用有须满八年或六年者,则为地择人,不拘牵常例也”。清朝经由“边俸”制度发展而来的“边缺”制度,以其灵活性和适宜性的官员选任保障了边疆地区的总体稳定和有效治理。

——摘编自张兴年、丁超《从“边俸”到“边缺”:清朝边官选任的制度学透视》等

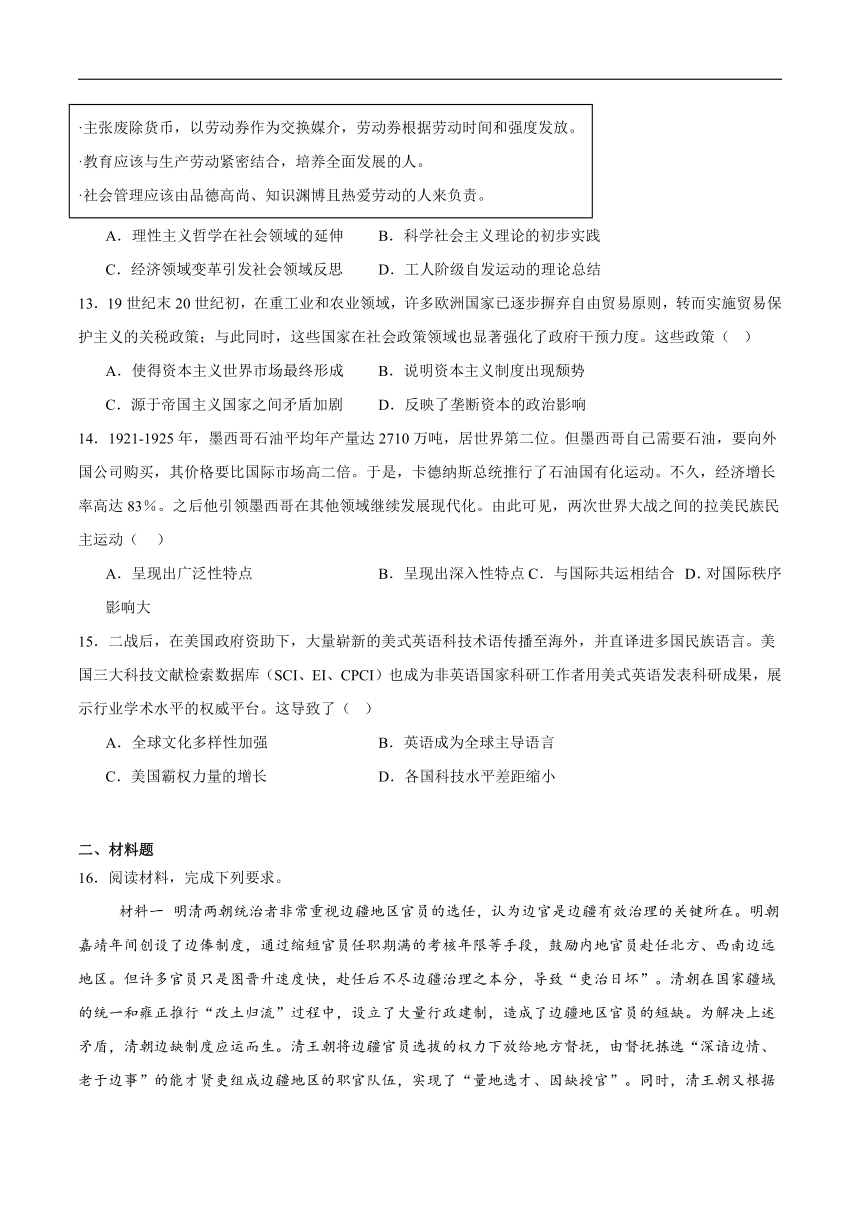

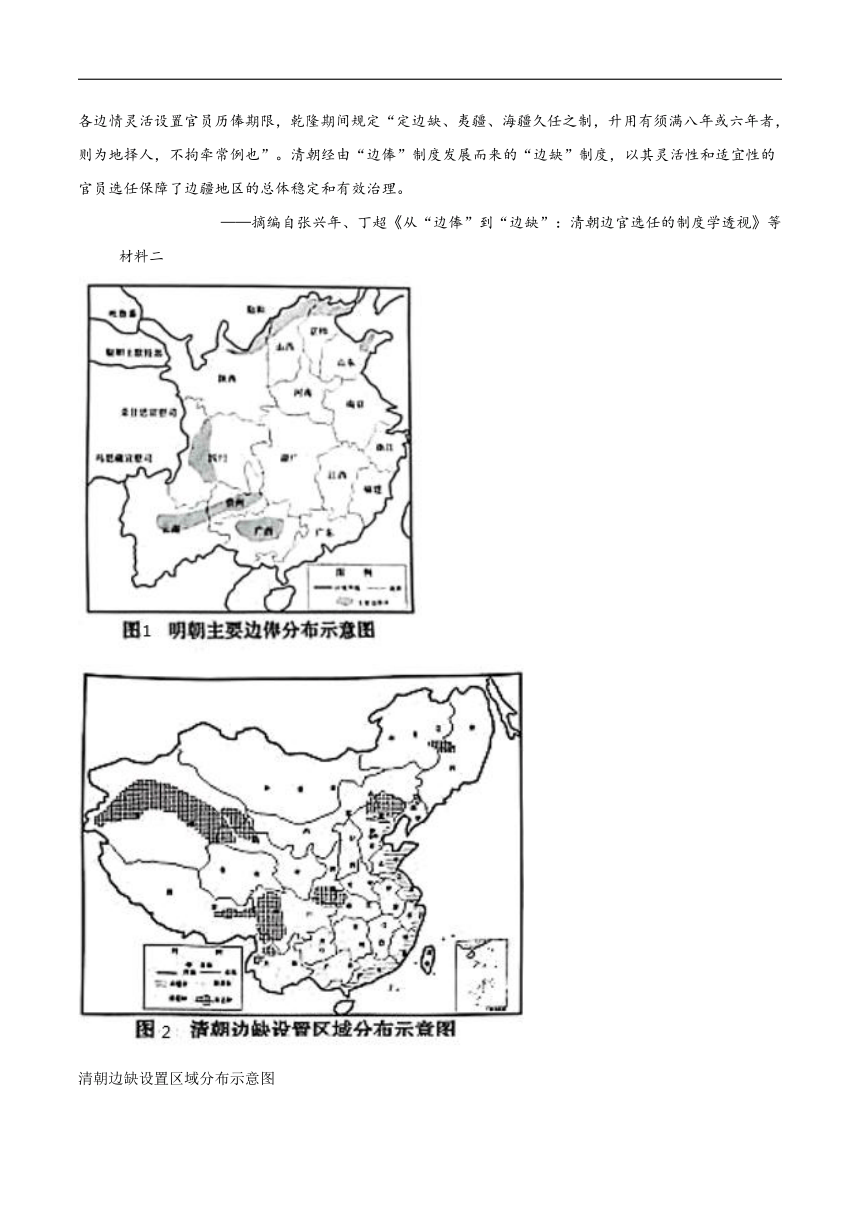

材料二

清朝边缺设置区域分布示意图

——戴龙辉《清代边缺制度的时空演进与边疆治理研究》

(1)据材料一、概括清朝边缺制度的主要特征,并结合所学知识,分析其设立的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,指出与明朝边俸分布区域相比,清朝边缺设置区域的变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明清朝边缺制度实施的积极作用。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪20、30年代,一批当时中国知名的经济学家、社会学家、哲学家等参与了一场旷日持久的争论。

章士钊一战后曾游历欧洲,目睹其满目疮痍后,片面地将资本主义的内在矛盾归因于工业化。因此,为避免中国重蹈覆辙,时任北洋政府教育总长的他于1923年8月发表《业治与农》一文,他宣称“吾国当确国是,以农立国”。此文一出,争议不绝于耳。

梁漱溟鼓吹复兴中国传统文化,认为中国发展的根本在农业,工业发展应摆到农村、农业发展之后,“乡村建设是中国工业化的唯一道路”。在董时进看来,世界工业国已有许多,竞争激烈,如果中国再加入其中,不会有太大发展空间;中国如以工立国,必然导致外资入侵,进行资源掠夺;相较而言,以农立国更适合中国国情,以农立国能保持社会稳定,无所谓失业和罢工。

吴景超对董时进的观点提出了批评,称其观点为“经济上的复古论”,中国要摆脱经济上的落后面貌,必须采行西方“机械的生产方法”。他指出,“在目前这种外患严重的时期,我们对于如何使中国由弱而强一问题,一定看得比如何使中国由贫而富一问题更为重要”。张培刚指出,“只有政府实际负起责任来,加以社会人士的通力合作”,才能实现农国的工业化。这是对梁漱溟、晏阳初等知识分子主导乡村建设派的一个善意提醒,也是对政府在乡村建设和农业工业化过程中作用发挥的呼吁。

最终,“以工立国”这一观点获得了政府更多政策支持,对中国农业、农村的发展同样大有裨益,这两派对于近代中国发展的贡献都应予以肯定。

——摘编自李蕴哲、陈旭东《“以农立国”与“以工立国”:近代中国发展道路之争的历史考察与现实启示》

根据材料并结合所学知识,对20世纪30年代中国发展道路所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

18.阅读材料,回答问题。

材料 求同存异——老精神的新应用

甲 “君子和而不同,小人同而不和”“己所不欲,勿施于人”——《论语》“君子心和,然其所见各异,故曰不同;小人所嗜好者同,然各争其利,故曰不和也” ——何晏《论语集解》

乙 1941年,在粉碎蒋介石发动的第二次反共高潮的严酷斗争中,为了尽可能多地争取和团结朋友,周恩来明确提出:“干革命,人越多越好,为了团结更多的人,思想上可以求同存异……周恩来1955年4月在万隆会议上即席发言,开宗明义地郑重申明,“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。”“中国代表团是来求同的而不是来立异的。”强调“我们的会议应该求同存异。” ——孙信、李健《求同存异原则溯源》

丙 邓小平指出:世界上一系列争端都面临着用和平方式来解决还是用非和平方式来解决的问题。总得找出个办法来“新问题就得用新办法来解决”。他正是用求同存异这种新方法来解决台湾、香港问题,提出了“一国两制”,他同样是用这种新方法来解决国与国之间的领土争端提出了“搁置争议、共同开发”。——李元光《论“一国两制”的哲学内涵》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对“老精神的新应用”的理解。(要求:表述成文,史论结合,逻辑清晰)

19.从一战结束到20世纪中期,美国直接介入世界殖民地问题的解决过程,产生重要影响。阅读材料,回答问题。

时间 主张

1919年 威尔逊认为殖民国家不应作为殖民地的主人行事,而应作为当地居民和国际利益的委托人行事;因而提出以国联“责任统治”的方式改革欧洲殖民体系。结果只是将德国、奥斯曼帝国的殖民地置于国联管理之下。

1941年 罗斯福认为应对托管区直接进行国际化管理,保证这些地区对所有国家开放,各国在这些地区的劳工、资本、企业的发展机会均等。

1942年 罗斯福主张建立一个全球性的组织,在其监督下,把尚没有获得自治权的地区委托给一个或几个会员国暂时管理,托管地将在政治、经济、社会取得进步的条件下获得独立;美国应担当起领导责任。

1950年 美国国务院出台文件:支持所有殖民地自治,促进殖民地区经济的平衡发展,在殖民地和其他国家之间扩展经济活动。

1953年 杜勒斯认为殖民地区已成为西方与苏联阵营进行激烈竞争的战场,美国应暂助殖民地获得自治或独立。

1956年 英法与埃及苏伊士运河之争中,美国谴责英法并施加压力。

依据材料结合所学知识,评析美国关于殖民地问题的政策演变。

参考答案

1.A

2.D

3.A

4.A

5.C

6.C

7.D

8.A

9.D

10.B

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.(1)

特征:中央授权;督抚选拔边官;量地选才、因缺授官;官员俸禄高升迁快(历俸期限灵活)。原因:明朝边俸制度的弊端显现;边疆官员短缺。

(2)变化:由块状小区域分布到连接成片;由内陆边缘扩散到腹地和海疆。

(3)积极作用:缓解了边疆官员短缺的矛盾;加强了中央对边疆的治理与开发;巩固了统一多民族国家,有利于清朝版图的奠定;丰富了国家边疆治理制度体系。

17.〖评分标准〗

第一等级 13—16分 将争论置于20世纪20—30年代这一特定的时空框架下,认识到中国仁人志士为救亡图存在近代中国发展道路上的探索,观点概括准确,从纵向和横向、国内国际等角度正确分析不同观点的成因,条理清晰且全面,逻辑思维严密,语言流畅。

第二等级 9—12分 将争论置于20世纪20—30年代这一特定的时空框架下,认识到中国仁人志士为救亡图存在近代中国发展道路上的探索,观点概括比较准确,分析成因比较合理,逻辑性强,语言清晰。

第三等级 5—8分 未能结合时空背景,只对争议观点进行简要概括和简单评价,条理较清晰,逻辑较严密,语言基本流畅。

第四等级 0—4分 未能结合时空背景,对争议观点概括不准确,评价不全面,条理性差,缺乏逻辑,语言不流畅。

〖示例〗近代中国仁人志士在内忧外患中探寻中国现代化发展道路,“以农立国”和“以工立国”之争是这一探索的缩影。

章士钊、梁漱溟等主张“以农立国”,深受中国古代重农思想的影响;一战使国内出现对西方工业文明内在冲突的反思;辛亥革命后军阀混战,广大农民的生活并未从洋务运动以来的工业化中得到多大改善,他们强调以农业立国来振兴国家。这一方面夸大工业化给国家发展带来的种种弊端,另一方面又过分强调“农国精神”的重要性,使得他们的观点流于陈旧、保守落后,未能捕捉到工业化浪潮正磅礴于世界的时代新形势。

吴景超、张培刚等主张“以工立国”,认为要挽救民族于危难,非建立强大的工业基础不可。鸦片战争战败让先进的中国人意识到工业的落后;洋务运动开启了中国工业化的第一步;甲午战后“实业救国”逐渐成为时代潮流;南京临时政府奖励实业;随着日本侵华的逐步加剧,中华民族处于危难境地,只有实现农国的工业化,才能生产出先进的武器装备,取得战争胜利,才能实现民族复兴。这一争论,促使“农本商末”传统经济思想进一步瓦解,“以工立国”派获得政府更多政策支持,国民经济建设运动取得了较大成就,同时促进了农业、农村的发展,中国的工业化进程得到极大推进,为抗战胜利奠定了坚实的物质基础。

工业、农业相互配合则可走向共荣,相互隔绝则会走向两败。这对于当下中国的新型工业化与农业现代化仍有借鉴价值。

18.示例

中国传统文化讲求和谐共处,尊重差异,反对党同伐异,求同存异思想的精神实质正渊源于中国文化,求同存异精神是中国文化的基本精神之一。(解释“君子和而不同”的含义,从“求同存异”与传统文化的关系角度作答)

在中国共产党领导中国革命事业的过程中,先后构建了革命统一战线、工农民主统一战线、抗日民族一战线,团结一切可以团结的力量,极大地推动了中国革命的进程。统一战线的建立正是求同存异思想的灵活运用。(从中国革命实践的角度阐释“新应用”)

新中国成立后,求同存异思想更是大方异彩。周恩来总理在万隆会议上正式提出求同存异的方针,不仅促成了会议的圆满召开,也为中国外交打开了全新的局面;邓小平“一国两制”和“搁置争议、共同开发”的思想,是求同存异思想在改革开放新时期的灵活运用,对于解决祖国统一和领土争端问题起到了积极作用。(从新中国具体实践的角度阐释“新应用”)

中华优秀传统文化是前人留给中华民族子孙后代的宝贵精神财富,将其发扬光大不仅能推动中国社会主义事业的进步,也是国人义不容辞的历史责任。

19.从一战后到20世纪中期,美国的殖民地政策经历了“委任统治”到“国际托管”,再到“非殖民地化”(支持殖民地自治或独立)的演变。

一战后,美国希望凭借强大的经济实力,扩大其影响,提出由国联“委任统治”的方式改革欧洲的殖民体系,以此削弱英法殖民帝国的势力。但因英法的反对,“委任统治”只局限于战败国的殖民地。

大危机和凡尔赛体系对殖民地处理不当引发二战的教训;“委任统治”制度在战争中被破坏;美国在二战期间实力威望大增,希望以“国际托管”代替各殖民帝国的统治,借此机会构建以美国为中心的国际秩序。

二战后,伴随殖民地民族主义运动的高涨,苏联对第三世界的争夺,以及美国自身经济发展的需要等,美国要求非殖民地化,因而向英法等国施加压力。

由上述历程可以看出,美国殖民地政策的调整,虽在一定程度上推动殖民地民族解放运动的发展,加速欧洲旧殖民体系的瓦解;但始终建立在自身利益和对世界霸权的追求之上,并没有真正考虑到殖民地人民的立场和选择。

一、单选题

1.据如表可得出的历史结论是,陶寺遗址早、中期( )

《襄汾陶寺:1978—1985年考古发掘报告》 陶寺遗址早期与中期的王族使用不同的家族墓地,墓地相隔300米,分属不同的茔域

邵晶《石峁遗址与陶寺遗址的比较研究》 早、中期大墓随葬品的组合也发生了根本性的变化。早期大墓中常见的世俗陶器群如斝、豆、灶、单耳罐等,玉器、彩绘陶器、漆器可能组成陶寺中期新的礼器群

何努《“中国”求本尧都寻徵》 陶寺遗址早期和中期在体质人类学上的特征差别比较大,中期和晚期则比较接近

A.出现权力更替与社会重组 B.社会分工日益明显

C.文化与礼乐制度日益成熟 D.政权过渡比较艰难

2.西汉初,县级官吏可分为武吏和文吏两个相对独立的系统。汉武帝以后,武吏系统的大部分职官在地方各县不复常设,仅在边郡有所保留;甚至武吏系统的核心职官尉史,也转到文吏系统来辅助处理文书。这一变化反映了当时( )

A.边患问题得到有效解决

B.边疆地区的行政体系日趋集权化

C.基层治理体系日臻完善

D.从战时体制向日常行政体制过渡

3.公元961年,宋太祖下诏要求藩镇提升精锐兵士的等级,藩镇精锐兵士越多,便可自留更多财税。广大藩镇节度使积极响应,登记了大量精锐兵士。宋太祖此举意在( )

A.为削藩镇军力做准备 B.谋求与藩镇达成妥协

C.应对巨大的边防压力 D.解决中央冗兵的问题

4.明代嘉靖(1522—1565)以后,小说创作逐渐强调突出个性和人欲的表露,语言也更加注意通俗化、口语化。而天崇(1621—1644)年间,部分作家开始与张扬个性与表露人欲告别,向着理性回归,重新强调文学的社会功用。这一变化在当时( )

A.彰显了经世实学思潮的抬头 B.折射了商业发展趋势的减缓

C.反映了理学教化功能的增强 D.体现了小说写实风格的回归

5.19世纪中期以来,随着农作物大量向市场销售,华北地区农村定期集市数量也日益增多。集市除出售传统的棉花、棉布、烟草外,小麦的出售量也呈快速增长趋势,部分地区小麦的出售率甚至超过50%。与此同时,廉价粗糙的高粱的出售率却远低于小麦,甚至每年需大量外运高粱投放集市以弥补市场的不足。这一现象折射出当时华北( )

A.农业生产深受市场因素影响 B.农民生活方式发生重大改变

C.贫困是集市发展的重要诱因 D.农产品区域性分工日趋明显

6.如图是1909年出版的漫画《不倒翁》,画中文字为:“嗟乎不倒翁,衣冠何赫赫。乃为外人之傀儡,是为玩部之人物。”该漫画旨在揭示( )

A.近代中国民族危机不断加深 B.国民打倒列强除军阀的愿景

C.资产阶级民主革命的必要性 D.清政府的统治根基严重动摇

7.李大钊认为,“在妇女没有解放的国家,绝没有真正的‘平民主义’”。妇女应克服狭隘的“女权”意识,“劳工妇女的运动亦不该与劳工男子的运动互相敌对,应该有一种阶级的自觉,与男子劳工团体打成一气,取一致的行动。”这些论述反映出李大钊( )

A.强调阶级联合与国民革命相辅相成

B.意识到工业经济发展提升了女性地位

C.重视无产阶级在政治舞台发挥作用

D.将马克思主义与中国革命实践相结合

8.下列有关历史事件,发生在下图所示历史时期中的是( )

A.土地改革在全国范围内蓬勃开展 B.国民党对解放区的重点进攻被粉碎

C.“三三制原则”下的民主政权建立 D.真理标准问题大讨论在全国广泛开展

9. 1990-1996年间不同所有制企业的年均生产增长率(%)比较

时间 国有企业 集体企业 私营企业 外资企业

1990-1996年 0.65 4.40 3.41 1.14

据表可知,当时( )

A.对外开放增强国有企业活力 B.公有制经济发展活力初步显现

C.城市经济体制改革全面展开 D.市场化改革解放了社会生产力

10.中世纪晚期,英国盛行“用益制”,即封臣将土地委托他人,只要当事人临终时名义上不是地产法律上的保有人,就可以规避继承金等负担,国王永远无法夺走土地。亨利八世曾为此起诉戴克勋爵托马斯·范恩斯以追回欠款,其做法引起议会下院乡绅代表的不满。这可用以说明,当时英国( )

A.议会权力已经超过王权 B.土地产权边界逐渐明晰

C.封君封臣制度正式解体 D.司法独立原则得以确立

11.伏尔泰在1764年出版的《哲学辞典》里写道:“中国文人的宗教是值得倾慕的。他们的宗教中没有迷信和荒谬神话,也没有那种冒犯理性与自然、能让修士给出上千种不同解释的教条。”伏尔泰的这一认识( )

A.基于以欧洲为中心的视角考察 B.体现文明之间的交流互鉴

C.表明理性思考有利于社会进步 D.旨在学习中国的制度文化

12.下图是19世纪思想家的部分主张。这些主张反映了( )

·倡导建立互助合作的社区,在社区中人们共同劳动,成果共享。 ·主张废除货币,以劳动券作为交换媒介,劳动券根据劳动时间和强度发放。 ·教育应该与生产劳动紧密结合,培养全面发展的人。 ·社会管理应该由品德高尚、知识渊博且热爱劳动的人来负责。

A.理性主义哲学在社会领域的延伸 B.科学社会主义理论的初步实践

C.经济领域变革引发社会领域反思 D.工人阶级自发运动的理论总结

13.19世纪末20世纪初,在重工业和农业领域,许多欧洲国家已逐步摒弃自由贸易原则,转而实施贸易保护主义的关税政策;与此同时,这些国家在社会政策领域也显著强化了政府干预力度。这些政策( )

A.使得资本主义世界市场最终形成 B.说明资本主义制度出现颓势

C.源于帝国主义国家之间矛盾加剧 D.反映了垄断资本的政治影响

14.1921-1925年,墨西哥石油平均年产量达2710万吨,居世界第二位。但墨西哥自己需要石油,要向外国公司购买,其价格要比国际市场高二倍。于是,卡德纳斯总统推行了石油国有化运动。不久,经济增长率高达83%。之后他引领墨西哥在其他领域继续发展现代化。由此可见,两次世界大战之间的拉美民族民主运动( )

A.呈现出广泛性特点 B.呈现出深入性特点 C.与国际共运相结合 D.对国际秩序影响大

15.二战后,在美国政府资助下,大量崭新的美式英语科技术语传播至海外,并直译进多国民族语言。美国三大科技文献检索数据库(SCI、EI、CPCI)也成为非英语国家科研工作者用美式英语发表科研成果,展示行业学术水平的权威平台。这导致了( )

A.全球文化多样性加强 B.英语成为全球主导语言

C.美国霸权力量的增长 D.各国科技水平差距缩小

二、材料题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清两朝统治者非常重视边疆地区官员的选任,认为边官是边疆有效治理的关键所在。明朝嘉靖年间创设了边俸制度,通过缩短官员任职期满的考核年限等手段,鼓励内地官员赴任北方、西南边远地区。但许多官员只是图晋升速度快,赴任后不尽边疆治理之本分,导致“吏治日坏”。清朝在国家疆域的统一和雍正推行“改土归流”过程中,设立了大量行政建制,造成了边疆地区官员的短缺。为解决上述矛盾,清朝边缺制度应运而生。清王朝将边疆官员选拔的权力下放给地方督抚,由督抚拣选“深谙边情、老于边事”的能才贤吏组成边疆地区的职官队伍,实现了“量地选才、因缺授官”。同时,清王朝又根据各边情灵活设置官员历俸期限,乾隆期间规定“定边缺、夷疆、海疆久任之制,升用有须满八年或六年者,则为地择人,不拘牵常例也”。清朝经由“边俸”制度发展而来的“边缺”制度,以其灵活性和适宜性的官员选任保障了边疆地区的总体稳定和有效治理。

——摘编自张兴年、丁超《从“边俸”到“边缺”:清朝边官选任的制度学透视》等

材料二

清朝边缺设置区域分布示意图

——戴龙辉《清代边缺制度的时空演进与边疆治理研究》

(1)据材料一、概括清朝边缺制度的主要特征,并结合所学知识,分析其设立的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,指出与明朝边俸分布区域相比,清朝边缺设置区域的变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明清朝边缺制度实施的积极作用。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪20、30年代,一批当时中国知名的经济学家、社会学家、哲学家等参与了一场旷日持久的争论。

章士钊一战后曾游历欧洲,目睹其满目疮痍后,片面地将资本主义的内在矛盾归因于工业化。因此,为避免中国重蹈覆辙,时任北洋政府教育总长的他于1923年8月发表《业治与农》一文,他宣称“吾国当确国是,以农立国”。此文一出,争议不绝于耳。

梁漱溟鼓吹复兴中国传统文化,认为中国发展的根本在农业,工业发展应摆到农村、农业发展之后,“乡村建设是中国工业化的唯一道路”。在董时进看来,世界工业国已有许多,竞争激烈,如果中国再加入其中,不会有太大发展空间;中国如以工立国,必然导致外资入侵,进行资源掠夺;相较而言,以农立国更适合中国国情,以农立国能保持社会稳定,无所谓失业和罢工。

吴景超对董时进的观点提出了批评,称其观点为“经济上的复古论”,中国要摆脱经济上的落后面貌,必须采行西方“机械的生产方法”。他指出,“在目前这种外患严重的时期,我们对于如何使中国由弱而强一问题,一定看得比如何使中国由贫而富一问题更为重要”。张培刚指出,“只有政府实际负起责任来,加以社会人士的通力合作”,才能实现农国的工业化。这是对梁漱溟、晏阳初等知识分子主导乡村建设派的一个善意提醒,也是对政府在乡村建设和农业工业化过程中作用发挥的呼吁。

最终,“以工立国”这一观点获得了政府更多政策支持,对中国农业、农村的发展同样大有裨益,这两派对于近代中国发展的贡献都应予以肯定。

——摘编自李蕴哲、陈旭东《“以农立国”与“以工立国”:近代中国发展道路之争的历史考察与现实启示》

根据材料并结合所学知识,对20世纪30年代中国发展道路所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

18.阅读材料,回答问题。

材料 求同存异——老精神的新应用

甲 “君子和而不同,小人同而不和”“己所不欲,勿施于人”——《论语》“君子心和,然其所见各异,故曰不同;小人所嗜好者同,然各争其利,故曰不和也” ——何晏《论语集解》

乙 1941年,在粉碎蒋介石发动的第二次反共高潮的严酷斗争中,为了尽可能多地争取和团结朋友,周恩来明确提出:“干革命,人越多越好,为了团结更多的人,思想上可以求同存异……周恩来1955年4月在万隆会议上即席发言,开宗明义地郑重申明,“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。”“中国代表团是来求同的而不是来立异的。”强调“我们的会议应该求同存异。” ——孙信、李健《求同存异原则溯源》

丙 邓小平指出:世界上一系列争端都面临着用和平方式来解决还是用非和平方式来解决的问题。总得找出个办法来“新问题就得用新办法来解决”。他正是用求同存异这种新方法来解决台湾、香港问题,提出了“一国两制”,他同样是用这种新方法来解决国与国之间的领土争端提出了“搁置争议、共同开发”。——李元光《论“一国两制”的哲学内涵》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对“老精神的新应用”的理解。(要求:表述成文,史论结合,逻辑清晰)

19.从一战结束到20世纪中期,美国直接介入世界殖民地问题的解决过程,产生重要影响。阅读材料,回答问题。

时间 主张

1919年 威尔逊认为殖民国家不应作为殖民地的主人行事,而应作为当地居民和国际利益的委托人行事;因而提出以国联“责任统治”的方式改革欧洲殖民体系。结果只是将德国、奥斯曼帝国的殖民地置于国联管理之下。

1941年 罗斯福认为应对托管区直接进行国际化管理,保证这些地区对所有国家开放,各国在这些地区的劳工、资本、企业的发展机会均等。

1942年 罗斯福主张建立一个全球性的组织,在其监督下,把尚没有获得自治权的地区委托给一个或几个会员国暂时管理,托管地将在政治、经济、社会取得进步的条件下获得独立;美国应担当起领导责任。

1950年 美国国务院出台文件:支持所有殖民地自治,促进殖民地区经济的平衡发展,在殖民地和其他国家之间扩展经济活动。

1953年 杜勒斯认为殖民地区已成为西方与苏联阵营进行激烈竞争的战场,美国应暂助殖民地获得自治或独立。

1956年 英法与埃及苏伊士运河之争中,美国谴责英法并施加压力。

依据材料结合所学知识,评析美国关于殖民地问题的政策演变。

参考答案

1.A

2.D

3.A

4.A

5.C

6.C

7.D

8.A

9.D

10.B

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.(1)

特征:中央授权;督抚选拔边官;量地选才、因缺授官;官员俸禄高升迁快(历俸期限灵活)。原因:明朝边俸制度的弊端显现;边疆官员短缺。

(2)变化:由块状小区域分布到连接成片;由内陆边缘扩散到腹地和海疆。

(3)积极作用:缓解了边疆官员短缺的矛盾;加强了中央对边疆的治理与开发;巩固了统一多民族国家,有利于清朝版图的奠定;丰富了国家边疆治理制度体系。

17.〖评分标准〗

第一等级 13—16分 将争论置于20世纪20—30年代这一特定的时空框架下,认识到中国仁人志士为救亡图存在近代中国发展道路上的探索,观点概括准确,从纵向和横向、国内国际等角度正确分析不同观点的成因,条理清晰且全面,逻辑思维严密,语言流畅。

第二等级 9—12分 将争论置于20世纪20—30年代这一特定的时空框架下,认识到中国仁人志士为救亡图存在近代中国发展道路上的探索,观点概括比较准确,分析成因比较合理,逻辑性强,语言清晰。

第三等级 5—8分 未能结合时空背景,只对争议观点进行简要概括和简单评价,条理较清晰,逻辑较严密,语言基本流畅。

第四等级 0—4分 未能结合时空背景,对争议观点概括不准确,评价不全面,条理性差,缺乏逻辑,语言不流畅。

〖示例〗近代中国仁人志士在内忧外患中探寻中国现代化发展道路,“以农立国”和“以工立国”之争是这一探索的缩影。

章士钊、梁漱溟等主张“以农立国”,深受中国古代重农思想的影响;一战使国内出现对西方工业文明内在冲突的反思;辛亥革命后军阀混战,广大农民的生活并未从洋务运动以来的工业化中得到多大改善,他们强调以农业立国来振兴国家。这一方面夸大工业化给国家发展带来的种种弊端,另一方面又过分强调“农国精神”的重要性,使得他们的观点流于陈旧、保守落后,未能捕捉到工业化浪潮正磅礴于世界的时代新形势。

吴景超、张培刚等主张“以工立国”,认为要挽救民族于危难,非建立强大的工业基础不可。鸦片战争战败让先进的中国人意识到工业的落后;洋务运动开启了中国工业化的第一步;甲午战后“实业救国”逐渐成为时代潮流;南京临时政府奖励实业;随着日本侵华的逐步加剧,中华民族处于危难境地,只有实现农国的工业化,才能生产出先进的武器装备,取得战争胜利,才能实现民族复兴。这一争论,促使“农本商末”传统经济思想进一步瓦解,“以工立国”派获得政府更多政策支持,国民经济建设运动取得了较大成就,同时促进了农业、农村的发展,中国的工业化进程得到极大推进,为抗战胜利奠定了坚实的物质基础。

工业、农业相互配合则可走向共荣,相互隔绝则会走向两败。这对于当下中国的新型工业化与农业现代化仍有借鉴价值。

18.示例

中国传统文化讲求和谐共处,尊重差异,反对党同伐异,求同存异思想的精神实质正渊源于中国文化,求同存异精神是中国文化的基本精神之一。(解释“君子和而不同”的含义,从“求同存异”与传统文化的关系角度作答)

在中国共产党领导中国革命事业的过程中,先后构建了革命统一战线、工农民主统一战线、抗日民族一战线,团结一切可以团结的力量,极大地推动了中国革命的进程。统一战线的建立正是求同存异思想的灵活运用。(从中国革命实践的角度阐释“新应用”)

新中国成立后,求同存异思想更是大方异彩。周恩来总理在万隆会议上正式提出求同存异的方针,不仅促成了会议的圆满召开,也为中国外交打开了全新的局面;邓小平“一国两制”和“搁置争议、共同开发”的思想,是求同存异思想在改革开放新时期的灵活运用,对于解决祖国统一和领土争端问题起到了积极作用。(从新中国具体实践的角度阐释“新应用”)

中华优秀传统文化是前人留给中华民族子孙后代的宝贵精神财富,将其发扬光大不仅能推动中国社会主义事业的进步,也是国人义不容辞的历史责任。

19.从一战后到20世纪中期,美国的殖民地政策经历了“委任统治”到“国际托管”,再到“非殖民地化”(支持殖民地自治或独立)的演变。

一战后,美国希望凭借强大的经济实力,扩大其影响,提出由国联“委任统治”的方式改革欧洲的殖民体系,以此削弱英法殖民帝国的势力。但因英法的反对,“委任统治”只局限于战败国的殖民地。

大危机和凡尔赛体系对殖民地处理不当引发二战的教训;“委任统治”制度在战争中被破坏;美国在二战期间实力威望大增,希望以“国际托管”代替各殖民帝国的统治,借此机会构建以美国为中心的国际秩序。

二战后,伴随殖民地民族主义运动的高涨,苏联对第三世界的争夺,以及美国自身经济发展的需要等,美国要求非殖民地化,因而向英法等国施加压力。

由上述历程可以看出,美国殖民地政策的调整,虽在一定程度上推动殖民地民族解放运动的发展,加速欧洲旧殖民体系的瓦解;但始终建立在自身利益和对世界霸权的追求之上,并没有真正考虑到殖民地人民的立场和选择。

同课章节目录