广东省深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学2025届高三下学期五模考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学2025届高三下学期五模考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 69.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-30 18:32:21 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度第二学期高三年级五模考试历史学科试题

答题注意事项:

1.本试卷满分100分;考试用时75分钟;

2.本试卷分二卷,不按要求答卷不得分。

第I卷

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.距今约4300到4100年的陶寺城址长1800米,宽1500米左右,总面积近280万平方米。其中在大墓中出土了龙盘、石磬以及象征军事权力的玉石钺等表明墓主人尊贵身份的陪葬品,同时期的小型墓中基本没有任何随葬品。上述现象反映出()

A.该时期的贫富分化已经相当严重 B.陶寺遗址已经具备早期国家形态

C.当时的统治者热衷彰显权力地位 D.中华文明起源呈现多元一体特征

2.据《汉书·食货志》记载:“汉兴,接秦之敝......上于是约法省禁,轻田租,什五而税一。”汉初推行这一政策旨在()

A.尊奉黄老思想以收揽民心 B.抑制土地兼并以巩固税收

C.削弱地方势力以加强集权 D.恢复经济生产以稳定秩序

3.魏晋南北朝时期内迁民族虽大都有自己的语言,但并未新创民族文字,而是直接采用汉字进行行政沟通。内迁民族的特殊官员、名物多通过汉文译写流传开来,不少汉译名词被赋予华夏文化内涵,如大夏王用“朕方统一天下,君临万邦”来解释“统万”城。这反映出()

A.内迁各族加速封建化 B.中原与西域交流互鉴

C.汉文化的影响力较大 D.汉字成为通用的文字

4.下表是唐政府支配的课税户、课口的变化情况。这一变化()

时间 课税户(户) 课口(口)

天宝十四年(755年) 5349280 8208321

乾元三年(760年) 758582 2370799

A.源于人口的自由迁移 B.引发了安史之乱

C.催生了新的征税标准 D.导致均田制破坏

5.《资治通鉴》有云:爱州将杨延艺养假子(非亲生)三千人。《新五代史》载:太祖所得骁勇之士,多养以为子,卒就霸业。“假子”制度在历朝历代皆有,五代十国时期最为突出,既有“以子为父”,亦有“反戈相向”,成为一种特殊 社会现象。这可用于()

A.说明宗族传承思想受到冲击 B.揭示五代十国社会动荡根源

C.证明门阀士族社会基础牢固 D.解释宋代理学形成历史背景

6.“议复”就是当皇帝遇到难以确定之事时,部分官员进行讨论,提出处理建议并回奏皇帝,为最终决策提供依据。《清实录》中军机大臣“议复”有1361次。以上表明军机处的“议复”()

A.进一步强化了君主权力 B.有助于增强决策科学性

C.扩大了军机处官员权力 D.提高中枢机构办事效率

7.如表是孙中山和李鸿章对于甲午中日战争的反思。对此解读合理的是()

人物 时间 反思言行

孙中山 1894年 1894年9月,黄海海战中国失利。孙中山闻讯长叹说:“知和平方法无可复施。”不久,他前往檀香山创办兴中会。

李鸿 章 1895年 1895年3月,李鸿章上奏光绪帝,称“深盼皇上振励于上,内外臣工齐心协力,及早变法求才,自强克敌,天下幸甚”。

A.时代环境制约历史评价 B.史料类型左右历史解释

C.多元视角深化史学研究 D.阶级立场影响历史认知

8.中华民国成立后,新婚夫妇乐于向大家展示自己是如陈独秀、胡适般的进步青年,社会上流行的“嫁妆瓷”画面中的女子不再是一副悲春伤秋的柔弱,而是活力感十足。这反映了()

A.社会性质变化助推妇女解放 B.新文化运动影响深刻

C.女权运动整合社会价值观念 D.民族工业的迅速发展

9.1940年3月,中共安徽定远县抗日民主政府成立,随后在滁县、凤阳、合肥、全椒等县也相继成立了抗日民主政府,但各县政府下原有的区、乡、保、甲组织未变。此举旨在()

A.维护团结抗战大局 B.应对国民党反共摩擦

C 维护革命统一战线 D.巩固农村革命根据地

10.下图为1952年新中国发行的宣传画《表演新农具》。该图中体现的事件得益于()

A.农业合作化运动的蓬勃开展 B.“双百”方针激发出创作热情

C.农业机械化取得了显著进展 D.农民摆脱封建土地制度束缚

11.1978年,广州市芳村率先开放河鲜、蔬菜、塘鱼价格,虽然刚开始时价格出现波动,还有人向中央告状,但3年后,在全国18个大中城市里,广州的鱼是最便宜的。于是,1983年,广州就全面铺开物价改革了。由此可见()

A.价格改革符合时代的需要 B.广州走在改革开放最前沿

C.市场经济体制充满了活力 D.改革解决了物资短缺问题

12.两河流域最早产生了农业,并逐渐建立起中央集权国家。与此不同是,印度河流域在走向文明的过程中未形成统一的君主制国家,而是建立了类似古希腊的“城邦国家”,城内有大规模建筑,如粮仓、公共浴室、排水设施等公共设施。材料说明()

A.两河流域出现了第一个中央集权国家 B.古代文明起源及发展具有多元的特点

C.印度河流域文明的发展和古希腊相似 D.古代文明早期的聚落有大量公共设施

13.下表集中反映出阿拉伯()

观点 出处

自古靠商道为谋生与致富之途的阿拉伯人,从自己本民族的历史遭际中对义利获得了平衡的认识,即义中有利,利中有义,义利交融。这种文化心理沉淀,铸就了阿拉伯人谋财经商的基本心态。 程鹏,俞泉《从<一千零一夜>中商人形象看阿拉伯文化重商情结》

阿拉伯人称商人为“塔吉尔”。在阿拉伯语中,含有“聪明人”之意。古代的阿拉伯人把商人看作最受尊敬的人。 纳忠《阿拉伯通史》

A.商业发展深受儒家义利观影响 B.文化传统具有“重商”的倾向

C.是东西方经济文化交流的桥梁 D.靠商道谋生的历史由来已久

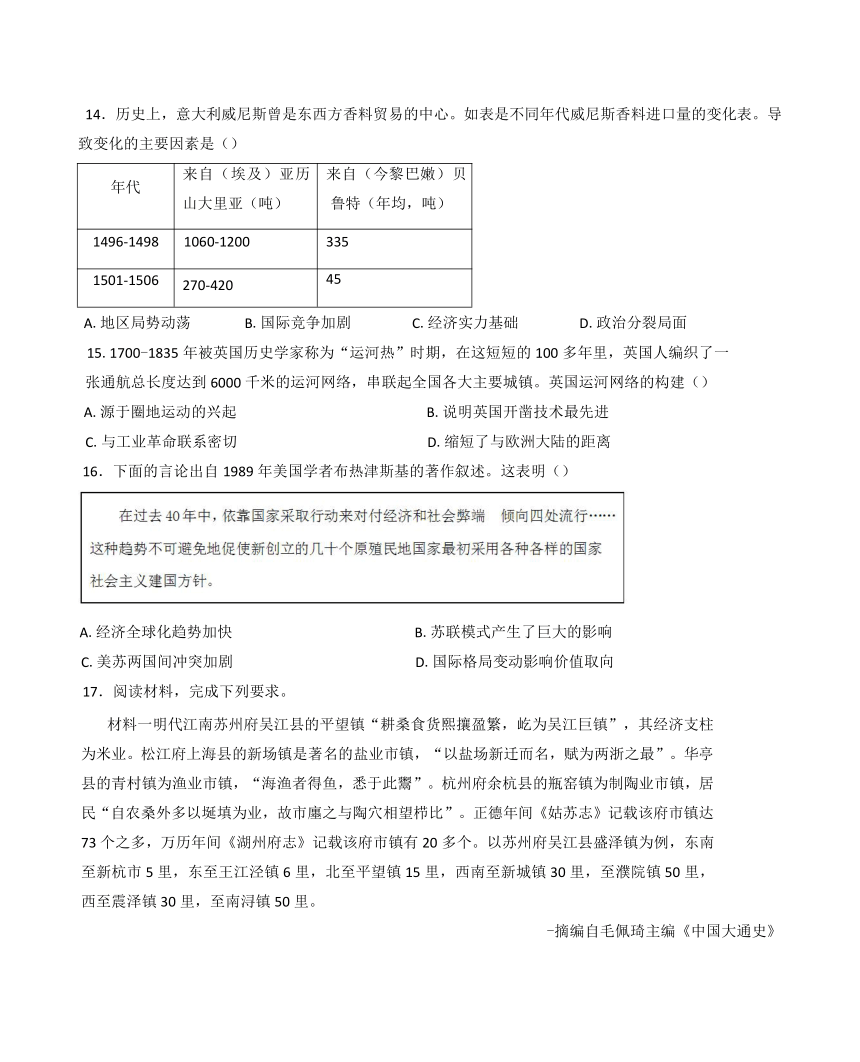

14.历史上,意大利威尼斯曾是东西方香料贸易的中心。如表是不同年代威尼斯香料进口量的变化表。导致变化的主要因素是()

年代 来自(埃及)亚历山大里亚(吨) 来自(今黎巴嫩)贝鲁特(年均,吨)

1496-1498 1060-1200 335

1501-1506 270-420 45

A.地区局势动荡 B.国际竞争加剧 C.经济实力基础 D.政治分裂局面

15.1700-1835年被英国历史学家称为“运河热”时期,在这短短的100多年里,英国人编织了一张通航总长度达到6000千米的运河网络,串联起全国各大主要城镇。英国运河网络的构建()

A.源于圈地运动的兴起 B.说明英国开凿技术最先进

C.与工业革命联系密切 D.缩短了与欧洲大陆的距离

16.下面的言论出自1989年美国学者布热津斯基的著作叙述。这表明()

A.经济全球化趋势加快 B.苏联模式产生了巨大的影响

C.美苏两国间冲突加剧 D.国际格局变动影响价值取向

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一明代江南苏州府吴江县的平望镇“耕桑食货熙攘盈繁,屹为吴江巨镇”,其经济支柱为米业。松江府上海县的新场镇是著名的盐业市镇,“以盐场新迁而名,赋为两浙之最”。华亭县的青村镇为渔业市镇,“海渔者得鱼,悉于此鬻”。杭州府余杭县的瓶窑镇为制陶业市镇,居民“自农桑外多以埏填为业,故市廛之与陶穴相望栉比”。正德年间《姑苏志》记载该府市镇达73个之多,万历年间《湖州府志》记载该府市镇有20多个。以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇15里,西南至新城镇30里,至濮院镇50里,西至震泽镇30里,至南浔镇50里。

-摘编自毛佩琦主编《中国大通史》

材料二明清江南等一些地方社会出现大量农业型、产业型、商业型富户,这些富户依靠经营农业、手工业或商业积累大量财富。同时,在工商业中出现大批中小工商业者,他们广泛散布于江南乡村城镇中。在此基础上,从晚明到清朝,出于自身利益或道德追求,很多不受政府控制的公共机构,如行会、社仓、普济堂、育婴堂、敬节堂等地方自育组织普遍建立。这些机构在地方财政支持方面变得越来越强有力。到19世纪,中国城市中更是形成一种实质层面的市政管理和运行机构。

-摘编自中国历史研究院主编《中华文明史简明读本》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代江南市镇的整体特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明清时期江南市镇繁荣的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一二战后,新加坡人民反殖情绪高涨,1958年,新加坡取得英联邦自治邦地位。1960年,新加坡人民行动党领袖李光耀指出“新加坡的独立必须使它确实成为一个较大的、有生存能力的国家单位的一部分”。1963年马来西亚联邦成立,新加坡成为马来西亚的一个邦。然而,联邦政府提出的“上交 40%的财政税收”“放弃自由贸易港地位”和“马来人优先”等政治要求让新加坡无法接受。 1965年,新加坡脱离马来西亚联邦独立,正式走上自主发展的道路。

-摘编自甘红霞《在移民社会中生成国家:新加坡民族国家建构研究(1959-1991)》

材料二自殖民时代以来,华人、马来人、印度人是新加坡三大主要民族,但文化隔阂极深。独立之初的新加坡政府提出“生存是第一位的”口号,强调没有发展就没有生存。在生存政策指导下,新加坡政府以“进口代替”和“出口导向”战略来摆脱对转口贸易的依赖,构建外向型经济模式,取得巨大成功,每一个公民也从中获得实惠,从而激发了人们对政府制度的认同。新加坡政府将马来语确定为国语,以英语为官方语言,给予其他民族语言平等地位;在教育、就业等方面给马来人适当的福利优待。1991年,新加坡政府提出“国家至上,社会为先;家庭为根,文化为本;关怀扶持,尊重个人;协商共识,避免冲突;民族和谐,宗教宽容”的共同价值观理念,得到社会广泛认同。

-摘编自韩雨筱《民族-制度-文化:新加坡国家认同构建研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出新加坡加入和脱离马来西亚联邦的原因。

(2)根据材料二,概括新加坡独立后构建国家认同的策略,并结合所学知识谈谈你的认识。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料广东省自古就是中国海上贸易和移民出洋最早、最多、最广的省份,近代以后逐渐发展成为著名的侨乡。

表现 史实

艰苦创业 19世纪中期,大批江门五邑人远涉重洋赴北美淘金、修铁路,为美国西部开发建设做出了重要贡献;一批批的广府人、客家人到古巴、马来西亚等地种植、开矿;一批批潮汕人到泰国等地经商;一代代高要人到澳大利亚开垦种菜

救国爱国 广东是近代民主革命思潮兴起之地,许多粤籍华侨回国参加革命,发动了广州起义、惠州起义、潮州起义等。孙中山先生曾说“华侨为革命之母”。在抗日战争、新中国成立后的各个时期,粤籍华侨都书写了辉煌的篇章

情系桑梓 许多海外华侨特别是五邑华侨怀有一个“金山梦”,即到美国发展成功后,衣锦还乡,叶落归根。20世纪二三十年代,开平、台山等地区的华侨纷纷回乡建起一幢幢融合东西方文化风格的“碉楼”,作乡亲防匪和居住之用。碉楼无声诉说着华侨“下南洋”“过西洋”及乡愁的故事

-摘编自田丰《岭南华侨文化与广东高水平开放》

根据材料,围绕“华侨文化与中国开放”这一主题,任选角度拟定一个论题,并结合中国近现代史知识予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料19世纪90年代以来,服饰戒律开始被打破,上海等开埠城市在服饰西化方面疾行,京城也崇尚洋风、效仿南装。热衷都市娱乐的上层女子以及谋生自立的职业女性走在前列,囿于传统家庭生活的女性服饰变化不大。沪上女服花边简化,宽镶过时,极窄式样流行于市。庚子之年,北京妇女弃重绣饰镶,尚高领窄袖,衣尽改窄,挽袖阑干均捐废矣。西北地区的女性妆饰守旧拒新,变化有限。辛亥革命以来,民国政府颁布法令废除服饰等级,按照性别和行业规定了礼服和制服。

新文化运动以来,随着女性开始争取并逐步获得选举权、教育权、婚姻自主权、就业权,因应从业岗位需要,女性服饰走上了简洁素雅、多元实用的变革路径。女服面料上,以西洋为尚,也有本地面料,整体趋于朴素。闺阁女子偏好华丝葛、香云纱、印度花绸。时尚女生多取中式绸缎、西洋花绸,普通女生常用洋纱、夏布等。

服饰是引领风尚、装扮生活、抒发民意的重要途径。“衣以适人”的服饰潮流成为中国服饰史的不朽文化记忆和重要服饰基因,在后世服饰演进的历史时空往复回响,影响深远。

-摘编自张雪飞、杨小明《人衣关系的历史脉动与文化嬗变-晚清民国女性服饰潮流研究》

(1)根据材料并结合所学知识,简析近代中国女性服饰变化的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,以“服饰与政治变迁”为主题,自拟题目,写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;理论准确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

2025届广东省深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学高三下学期五模考试历史试题答案

一、选择题

1.B

2.D

3.C

4.C

5.D

6.B

7.D

8.B

9.A

10.D

11.A

12.B

13.B

14.B

15.C

16.B

二、非选择题

17.(1)特征:专业性强;数量多,分布密集;是商品集散中心;形成市镇网络;以工商活动为主要功能。

(2)影响:削弱了商人乡土观念,增强城市意识;形成具有市民特点的阶层,呈现向市民社会发展的趋势;促进地区经济分工与合作,加强区域市场联系;推动地方自治机构发展;促进城市工商业发展;推动社会救助事业发展;深化理学影响。

18.(1)加入原因:新加坡面积小、民族复杂,独立后面临生存困难。

脱离原因:马来西亚联邦政府政策不利于新加坡发展,激化民族矛盾,危及新加坡生存。

(2)策略:转变经济发展模式;维护公民利益;强调民族平等,兼顾各民族利益;构建共同价值观。

认识:经济是国家发展基础;民族平等是关键;文化认同保障社会秩序与凝聚力。

19.示例:

论题:广东华侨在中国近现代革命与建设中起重要作用。

阐释:近代以来,广东华侨在民主革命中积极参与,为革命提供支持,如参与发动起义、支持抗战。新中国成立后,华侨回国投资建设,推动经济发展。

结论:广东华侨具家国情怀,助力中国近代化与社会发展。

20.(1)特点:中西合璧,土洋并存;服饰材料多样化;服饰等级象征弱化,趋向平民化。

(2)示例:

题目:近代女性服饰变迁与政治变革的互动

短文:近代以来,女性服饰变化与政治变迁紧密相连。清末,西方文化冲击下,女性服饰开始西化,反映对封建礼教的反抗。辛亥革命后,民国政府废除服饰等级,旗袍流行,体现政治变革成果。新文化运动后,女性社会地位提升,服饰趋向简洁实用。服饰变迁是政治变革的缩影,反映时代发展与思想解放。..

答题注意事项:

1.本试卷满分100分;考试用时75分钟;

2.本试卷分二卷,不按要求答卷不得分。

第I卷

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.距今约4300到4100年的陶寺城址长1800米,宽1500米左右,总面积近280万平方米。其中在大墓中出土了龙盘、石磬以及象征军事权力的玉石钺等表明墓主人尊贵身份的陪葬品,同时期的小型墓中基本没有任何随葬品。上述现象反映出()

A.该时期的贫富分化已经相当严重 B.陶寺遗址已经具备早期国家形态

C.当时的统治者热衷彰显权力地位 D.中华文明起源呈现多元一体特征

2.据《汉书·食货志》记载:“汉兴,接秦之敝......上于是约法省禁,轻田租,什五而税一。”汉初推行这一政策旨在()

A.尊奉黄老思想以收揽民心 B.抑制土地兼并以巩固税收

C.削弱地方势力以加强集权 D.恢复经济生产以稳定秩序

3.魏晋南北朝时期内迁民族虽大都有自己的语言,但并未新创民族文字,而是直接采用汉字进行行政沟通。内迁民族的特殊官员、名物多通过汉文译写流传开来,不少汉译名词被赋予华夏文化内涵,如大夏王用“朕方统一天下,君临万邦”来解释“统万”城。这反映出()

A.内迁各族加速封建化 B.中原与西域交流互鉴

C.汉文化的影响力较大 D.汉字成为通用的文字

4.下表是唐政府支配的课税户、课口的变化情况。这一变化()

时间 课税户(户) 课口(口)

天宝十四年(755年) 5349280 8208321

乾元三年(760年) 758582 2370799

A.源于人口的自由迁移 B.引发了安史之乱

C.催生了新的征税标准 D.导致均田制破坏

5.《资治通鉴》有云:爱州将杨延艺养假子(非亲生)三千人。《新五代史》载:太祖所得骁勇之士,多养以为子,卒就霸业。“假子”制度在历朝历代皆有,五代十国时期最为突出,既有“以子为父”,亦有“反戈相向”,成为一种特殊 社会现象。这可用于()

A.说明宗族传承思想受到冲击 B.揭示五代十国社会动荡根源

C.证明门阀士族社会基础牢固 D.解释宋代理学形成历史背景

6.“议复”就是当皇帝遇到难以确定之事时,部分官员进行讨论,提出处理建议并回奏皇帝,为最终决策提供依据。《清实录》中军机大臣“议复”有1361次。以上表明军机处的“议复”()

A.进一步强化了君主权力 B.有助于增强决策科学性

C.扩大了军机处官员权力 D.提高中枢机构办事效率

7.如表是孙中山和李鸿章对于甲午中日战争的反思。对此解读合理的是()

人物 时间 反思言行

孙中山 1894年 1894年9月,黄海海战中国失利。孙中山闻讯长叹说:“知和平方法无可复施。”不久,他前往檀香山创办兴中会。

李鸿 章 1895年 1895年3月,李鸿章上奏光绪帝,称“深盼皇上振励于上,内外臣工齐心协力,及早变法求才,自强克敌,天下幸甚”。

A.时代环境制约历史评价 B.史料类型左右历史解释

C.多元视角深化史学研究 D.阶级立场影响历史认知

8.中华民国成立后,新婚夫妇乐于向大家展示自己是如陈独秀、胡适般的进步青年,社会上流行的“嫁妆瓷”画面中的女子不再是一副悲春伤秋的柔弱,而是活力感十足。这反映了()

A.社会性质变化助推妇女解放 B.新文化运动影响深刻

C.女权运动整合社会价值观念 D.民族工业的迅速发展

9.1940年3月,中共安徽定远县抗日民主政府成立,随后在滁县、凤阳、合肥、全椒等县也相继成立了抗日民主政府,但各县政府下原有的区、乡、保、甲组织未变。此举旨在()

A.维护团结抗战大局 B.应对国民党反共摩擦

C 维护革命统一战线 D.巩固农村革命根据地

10.下图为1952年新中国发行的宣传画《表演新农具》。该图中体现的事件得益于()

A.农业合作化运动的蓬勃开展 B.“双百”方针激发出创作热情

C.农业机械化取得了显著进展 D.农民摆脱封建土地制度束缚

11.1978年,广州市芳村率先开放河鲜、蔬菜、塘鱼价格,虽然刚开始时价格出现波动,还有人向中央告状,但3年后,在全国18个大中城市里,广州的鱼是最便宜的。于是,1983年,广州就全面铺开物价改革了。由此可见()

A.价格改革符合时代的需要 B.广州走在改革开放最前沿

C.市场经济体制充满了活力 D.改革解决了物资短缺问题

12.两河流域最早产生了农业,并逐渐建立起中央集权国家。与此不同是,印度河流域在走向文明的过程中未形成统一的君主制国家,而是建立了类似古希腊的“城邦国家”,城内有大规模建筑,如粮仓、公共浴室、排水设施等公共设施。材料说明()

A.两河流域出现了第一个中央集权国家 B.古代文明起源及发展具有多元的特点

C.印度河流域文明的发展和古希腊相似 D.古代文明早期的聚落有大量公共设施

13.下表集中反映出阿拉伯()

观点 出处

自古靠商道为谋生与致富之途的阿拉伯人,从自己本民族的历史遭际中对义利获得了平衡的认识,即义中有利,利中有义,义利交融。这种文化心理沉淀,铸就了阿拉伯人谋财经商的基本心态。 程鹏,俞泉《从<一千零一夜>中商人形象看阿拉伯文化重商情结》

阿拉伯人称商人为“塔吉尔”。在阿拉伯语中,含有“聪明人”之意。古代的阿拉伯人把商人看作最受尊敬的人。 纳忠《阿拉伯通史》

A.商业发展深受儒家义利观影响 B.文化传统具有“重商”的倾向

C.是东西方经济文化交流的桥梁 D.靠商道谋生的历史由来已久

14.历史上,意大利威尼斯曾是东西方香料贸易的中心。如表是不同年代威尼斯香料进口量的变化表。导致变化的主要因素是()

年代 来自(埃及)亚历山大里亚(吨) 来自(今黎巴嫩)贝鲁特(年均,吨)

1496-1498 1060-1200 335

1501-1506 270-420 45

A.地区局势动荡 B.国际竞争加剧 C.经济实力基础 D.政治分裂局面

15.1700-1835年被英国历史学家称为“运河热”时期,在这短短的100多年里,英国人编织了一张通航总长度达到6000千米的运河网络,串联起全国各大主要城镇。英国运河网络的构建()

A.源于圈地运动的兴起 B.说明英国开凿技术最先进

C.与工业革命联系密切 D.缩短了与欧洲大陆的距离

16.下面的言论出自1989年美国学者布热津斯基的著作叙述。这表明()

A.经济全球化趋势加快 B.苏联模式产生了巨大的影响

C.美苏两国间冲突加剧 D.国际格局变动影响价值取向

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一明代江南苏州府吴江县的平望镇“耕桑食货熙攘盈繁,屹为吴江巨镇”,其经济支柱为米业。松江府上海县的新场镇是著名的盐业市镇,“以盐场新迁而名,赋为两浙之最”。华亭县的青村镇为渔业市镇,“海渔者得鱼,悉于此鬻”。杭州府余杭县的瓶窑镇为制陶业市镇,居民“自农桑外多以埏填为业,故市廛之与陶穴相望栉比”。正德年间《姑苏志》记载该府市镇达73个之多,万历年间《湖州府志》记载该府市镇有20多个。以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇15里,西南至新城镇30里,至濮院镇50里,西至震泽镇30里,至南浔镇50里。

-摘编自毛佩琦主编《中国大通史》

材料二明清江南等一些地方社会出现大量农业型、产业型、商业型富户,这些富户依靠经营农业、手工业或商业积累大量财富。同时,在工商业中出现大批中小工商业者,他们广泛散布于江南乡村城镇中。在此基础上,从晚明到清朝,出于自身利益或道德追求,很多不受政府控制的公共机构,如行会、社仓、普济堂、育婴堂、敬节堂等地方自育组织普遍建立。这些机构在地方财政支持方面变得越来越强有力。到19世纪,中国城市中更是形成一种实质层面的市政管理和运行机构。

-摘编自中国历史研究院主编《中华文明史简明读本》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代江南市镇的整体特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明清时期江南市镇繁荣的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一二战后,新加坡人民反殖情绪高涨,1958年,新加坡取得英联邦自治邦地位。1960年,新加坡人民行动党领袖李光耀指出“新加坡的独立必须使它确实成为一个较大的、有生存能力的国家单位的一部分”。1963年马来西亚联邦成立,新加坡成为马来西亚的一个邦。然而,联邦政府提出的“上交 40%的财政税收”“放弃自由贸易港地位”和“马来人优先”等政治要求让新加坡无法接受。 1965年,新加坡脱离马来西亚联邦独立,正式走上自主发展的道路。

-摘编自甘红霞《在移民社会中生成国家:新加坡民族国家建构研究(1959-1991)》

材料二自殖民时代以来,华人、马来人、印度人是新加坡三大主要民族,但文化隔阂极深。独立之初的新加坡政府提出“生存是第一位的”口号,强调没有发展就没有生存。在生存政策指导下,新加坡政府以“进口代替”和“出口导向”战略来摆脱对转口贸易的依赖,构建外向型经济模式,取得巨大成功,每一个公民也从中获得实惠,从而激发了人们对政府制度的认同。新加坡政府将马来语确定为国语,以英语为官方语言,给予其他民族语言平等地位;在教育、就业等方面给马来人适当的福利优待。1991年,新加坡政府提出“国家至上,社会为先;家庭为根,文化为本;关怀扶持,尊重个人;协商共识,避免冲突;民族和谐,宗教宽容”的共同价值观理念,得到社会广泛认同。

-摘编自韩雨筱《民族-制度-文化:新加坡国家认同构建研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出新加坡加入和脱离马来西亚联邦的原因。

(2)根据材料二,概括新加坡独立后构建国家认同的策略,并结合所学知识谈谈你的认识。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料广东省自古就是中国海上贸易和移民出洋最早、最多、最广的省份,近代以后逐渐发展成为著名的侨乡。

表现 史实

艰苦创业 19世纪中期,大批江门五邑人远涉重洋赴北美淘金、修铁路,为美国西部开发建设做出了重要贡献;一批批的广府人、客家人到古巴、马来西亚等地种植、开矿;一批批潮汕人到泰国等地经商;一代代高要人到澳大利亚开垦种菜

救国爱国 广东是近代民主革命思潮兴起之地,许多粤籍华侨回国参加革命,发动了广州起义、惠州起义、潮州起义等。孙中山先生曾说“华侨为革命之母”。在抗日战争、新中国成立后的各个时期,粤籍华侨都书写了辉煌的篇章

情系桑梓 许多海外华侨特别是五邑华侨怀有一个“金山梦”,即到美国发展成功后,衣锦还乡,叶落归根。20世纪二三十年代,开平、台山等地区的华侨纷纷回乡建起一幢幢融合东西方文化风格的“碉楼”,作乡亲防匪和居住之用。碉楼无声诉说着华侨“下南洋”“过西洋”及乡愁的故事

-摘编自田丰《岭南华侨文化与广东高水平开放》

根据材料,围绕“华侨文化与中国开放”这一主题,任选角度拟定一个论题,并结合中国近现代史知识予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料19世纪90年代以来,服饰戒律开始被打破,上海等开埠城市在服饰西化方面疾行,京城也崇尚洋风、效仿南装。热衷都市娱乐的上层女子以及谋生自立的职业女性走在前列,囿于传统家庭生活的女性服饰变化不大。沪上女服花边简化,宽镶过时,极窄式样流行于市。庚子之年,北京妇女弃重绣饰镶,尚高领窄袖,衣尽改窄,挽袖阑干均捐废矣。西北地区的女性妆饰守旧拒新,变化有限。辛亥革命以来,民国政府颁布法令废除服饰等级,按照性别和行业规定了礼服和制服。

新文化运动以来,随着女性开始争取并逐步获得选举权、教育权、婚姻自主权、就业权,因应从业岗位需要,女性服饰走上了简洁素雅、多元实用的变革路径。女服面料上,以西洋为尚,也有本地面料,整体趋于朴素。闺阁女子偏好华丝葛、香云纱、印度花绸。时尚女生多取中式绸缎、西洋花绸,普通女生常用洋纱、夏布等。

服饰是引领风尚、装扮生活、抒发民意的重要途径。“衣以适人”的服饰潮流成为中国服饰史的不朽文化记忆和重要服饰基因,在后世服饰演进的历史时空往复回响,影响深远。

-摘编自张雪飞、杨小明《人衣关系的历史脉动与文化嬗变-晚清民国女性服饰潮流研究》

(1)根据材料并结合所学知识,简析近代中国女性服饰变化的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,以“服饰与政治变迁”为主题,自拟题目,写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;理论准确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

2025届广东省深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学高三下学期五模考试历史试题答案

一、选择题

1.B

2.D

3.C

4.C

5.D

6.B

7.D

8.B

9.A

10.D

11.A

12.B

13.B

14.B

15.C

16.B

二、非选择题

17.(1)特征:专业性强;数量多,分布密集;是商品集散中心;形成市镇网络;以工商活动为主要功能。

(2)影响:削弱了商人乡土观念,增强城市意识;形成具有市民特点的阶层,呈现向市民社会发展的趋势;促进地区经济分工与合作,加强区域市场联系;推动地方自治机构发展;促进城市工商业发展;推动社会救助事业发展;深化理学影响。

18.(1)加入原因:新加坡面积小、民族复杂,独立后面临生存困难。

脱离原因:马来西亚联邦政府政策不利于新加坡发展,激化民族矛盾,危及新加坡生存。

(2)策略:转变经济发展模式;维护公民利益;强调民族平等,兼顾各民族利益;构建共同价值观。

认识:经济是国家发展基础;民族平等是关键;文化认同保障社会秩序与凝聚力。

19.示例:

论题:广东华侨在中国近现代革命与建设中起重要作用。

阐释:近代以来,广东华侨在民主革命中积极参与,为革命提供支持,如参与发动起义、支持抗战。新中国成立后,华侨回国投资建设,推动经济发展。

结论:广东华侨具家国情怀,助力中国近代化与社会发展。

20.(1)特点:中西合璧,土洋并存;服饰材料多样化;服饰等级象征弱化,趋向平民化。

(2)示例:

题目:近代女性服饰变迁与政治变革的互动

短文:近代以来,女性服饰变化与政治变迁紧密相连。清末,西方文化冲击下,女性服饰开始西化,反映对封建礼教的反抗。辛亥革命后,民国政府废除服饰等级,旗袍流行,体现政治变革成果。新文化运动后,女性社会地位提升,服饰趋向简洁实用。服饰变迁是政治变革的缩影,反映时代发展与思想解放。..

同课章节目录