2025届天津市宝坻一中高三第二学期高考冲刺练习历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届天津市宝坻一中高三第二学期高考冲刺练习历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-30 22:29:56 | ||

图片预览

文档简介

宝坻一中2024-2025学年度第二学期高三年级

高考冲刺练习一历史科目试卷

班级:姓名:考号:考场、座位号:

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.《论语·颜渊》记载:棘子成(卫国大夫)认为,君子只要具备内在品质就够了,不需要外在的修饰。子贡则主张“文犹质也,质犹文也”,即君子应该内外兼修。这体现了

A.儒家用仁政调节社会关系 B.士人对道德修养的重视

C.朴素的民本思想开始出现 D.封建等级秩序趋向瓦解

2.西汉晚期到东汉初期,黄河流域已经大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个文化倾向有所差异的基本文化区。杨雄(前53——公元18)《方言》中的某些关东、关西的方域语汇,到东晋郭璞为《方言》作注时已成为通语。这一现象充分体现了

A.国家一统的社会影响 B.民族交融的客观作用

C.经济发展的必然结果 D.黄河流域的中心地位

3.进奏院由道或节度使的藩镇派出,负责向朝廷报告本镇情况和向本镇及时报告朝廷及其他各镇情况。唐后期,进奏院在长安多至50多个,且获得地方充足的经费支持。从宋太祖开始,进奏院的官员改由中央委派,经费也由皇帝划拨。这一变化

A.强化了对藩镇的监控 B.有利于加强中央集权

C.提高了国家行政效率 D.使财政状况日益恶化

4.明洪武年间,卫所作为国家力量的代表深入河西地方社会,卫所军户构成了河西人口的主体,逐渐在河西地区形成卫所军户群体,这些卫所军户形成后,经过数代生息繁衍,形成了庞大的军户家族。明朝中后期,军户子弟得以广泛参与到各项社会事务中,军户出现了由“军”向“民”转变的趋势。这一转变趋势

A.加强了中央对地方的管理B.体现了明代社会阶层的固化

C.反映了明代军事力量加强D.碱轻了团家对百姓人身控豹

5.下表为1912——1915 年间中国海关进出口货物后值比较表(单位:丙)据此可知,当时中国,

年份 外贸进口总值 用货出口总值

1912年 472097031 870520403

1913年 570162577 403305546

1914年 557109048 345280874

1915年 454475719 418861164

A.对外贸易逆差局面根本扭转B、民族工业在艰难环境中有所发展

C. 自然经济仍具有顽强抵抗力D. 民众“盲目排外”的情绪不断高涨

6.1928年,瞿秋白指出:近代中国士绅阶级演变成兼具地主阶级和买办阶级双重身份的资本家,与无产阶级存在不可调和的矛盾。因此,中国社会革命应由无产阶级“领导半无产阶级的贫民兵士,以及小资产阶级的农民(中农)”来完成。这一论述

A.开启了马克思主义的中国化

B.蕴含着新民主主义革命的基本特征

C.指明了中国革命的正确道路

D.强调了农民阶级的革命主力军地位

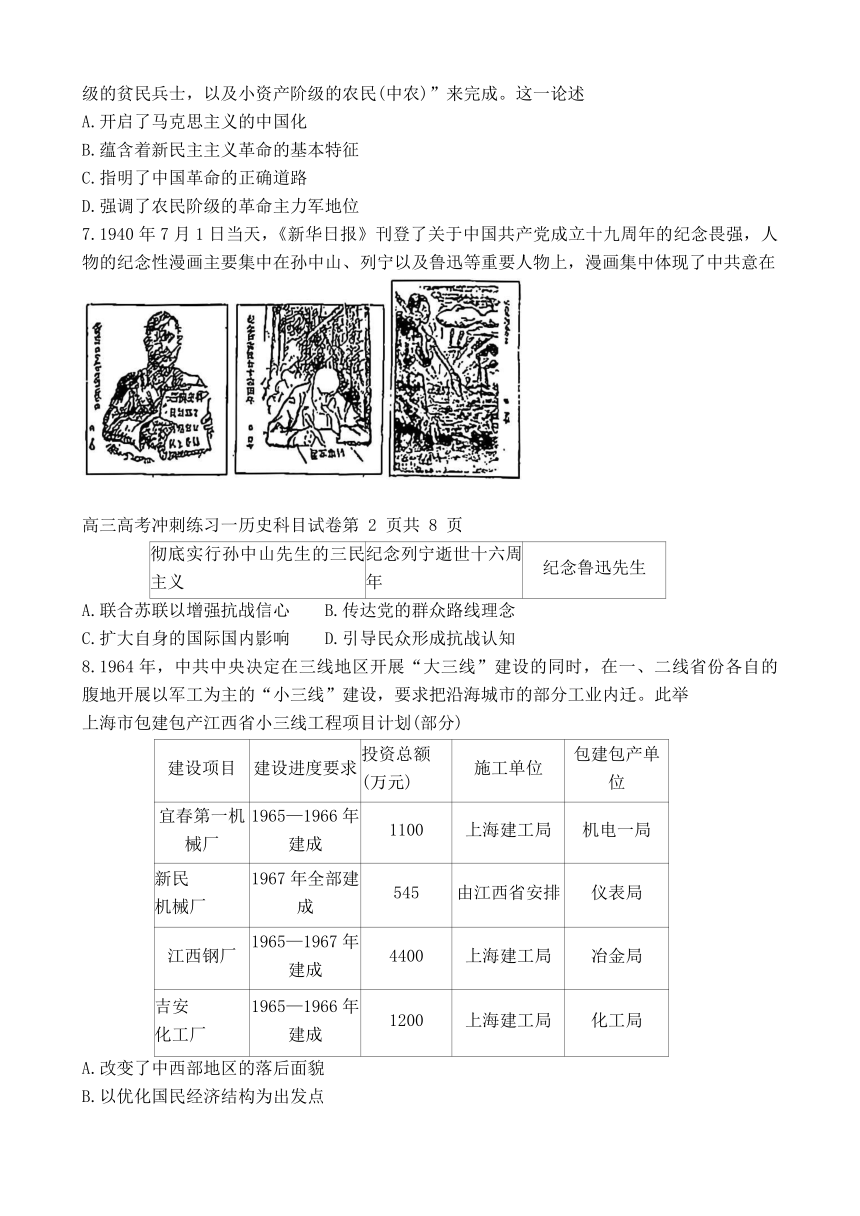

7.1940年7月1日当天,《新华日报》刊登了关于中国共产党成立十九周年的纪念畏强,人物的纪念性漫画主要集中在孙中山、列宁以及鲁迅等重要人物上,漫画集中体现了中共意在

高三高考冲刺练习一历史科目试卷第 2 页共 8 页

彻底实行孙中山先生的三民主义 纪念列宁逝世十六周年 纪念鲁迅先生

A.联合苏联以增强抗战信心 B.传达党的群众路线理念

C.扩大自身的国际国内影响 D.引导民众形成抗战认知

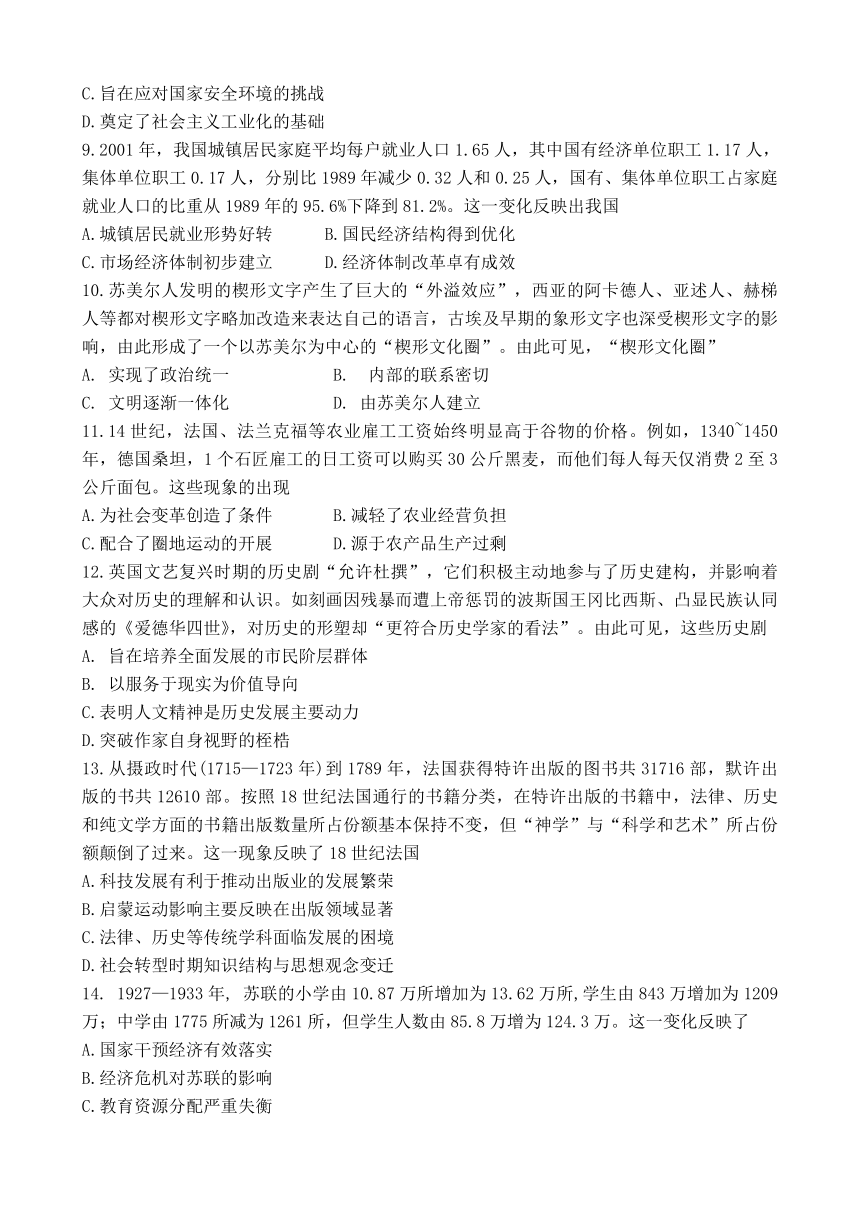

8.1964年,中共中央决定在三线地区开展“大三线”建设的同时,在一、二线省份各自的腹地开展以军工为主的“小三线”建设,要求把沿海城市的部分工业内迁。此举

上海市包建包产江西省小三线工程项目计划(部分)

建设项目 建设进度要求 投资总额 (万元) 施工单位 包建包产单位

宜春第一机械厂 1965—1966年建成 1100 上海建工局 机电一局

新民 机械厂 1967年全部建成 545 由江西省安排 仪表局

江西钢厂 1965—1967年建成 4400 上海建工局 冶金局

吉安 化工厂 1965—1966年建成 1200 上海建工局 化工局

A.改变了中西部地区的落后面貌

B.以优化国民经济结构为出发点

C.旨在应对国家安全环境的挑战

D.奠定了社会主义工业化的基础

9.2001年,我国城镇居民家庭平均每户就业人口1.65人,其中国有经济单位职工1.17人,集体单位职工0.17人,分别比1989年减少0.32人和0.25人,国有、集体单位职工占家庭就业人口的比重从1989年的95.6%下降到81.2%。这一变化反映出我国

A.城镇居民就业形势好转 B.国民经济结构得到优化

C.市场经济体制初步建立 D.经济体制改革卓有成效

10.苏美尔人发明的楔形文字产生了巨大的“外溢效应”,西亚的阿卡德人、亚述人、赫梯人等都对楔形文字略加改造来表达自己的语言,古埃及早期的象形文字也深受楔形文字的影响,由此形成了一个以苏美尔为中心的“楔形文化圈”。由此可见,“楔形文化圈”

A. 实现了政治统一 B. 内部的联系密切

C. 文明逐渐一体化 D. 由苏美尔人建立

11.14世纪,法国、法兰克福等农业雇工工资始终明显高于谷物的价格。例如,1340~1450年,德国桑坦,1个石匠雇工的日工资可以购买30公斤黑麦,而他们每人每天仅消费2至3公斤面包。这些现象的出现

A.为社会变革创造了条件 B.减轻了农业经营负担

C.配合了圈地运动的开展 D.源于农产品生产过剩

12.英国文艺复兴时期的历史剧“允许杜撰”,它们积极主动地参与了历史建构,并影响着大众对历史的理解和认识。如刻画因残暴而遭上帝惩罚的波斯国王冈比西斯、凸显民族认同感的《爱德华四世》,对历史的形塑却“更符合历史学家的看法”。由此可见,这些历史剧

A. 旨在培养全面发展的市民阶层群体

B. 以服务于现实为价值导向

C.表明人文精神是历史发展主要动力

D.突破作家自身视野的桎梏

13.从摄政时代(1715—1723年)到1789年,法国获得特许出版的图书共31716部,默许出版的书共12610部。按照18世纪法国通行的书籍分类,在特许出版的书籍中,法律、历史和纯文学方面的书籍出版数量所占份额基本保持不变,但“神学”与“科学和艺术”所占份额颠倒了过来。这一现象反映了18世纪法国

A.科技发展有利于推动出版业的发展繁荣

B.启蒙运动影响主要反映在出版领域显著

C.法律、历史等传统学科面临发展的困境

D.社会转型时期知识结构与思想观念变迁

14. 1927—1933年, 苏联的小学由10.87万所增加为13.62万所,学生由843万增加为1209万;中学由1775所减为1261所,但学生人数由85.8万增为124.3万。这一变化反映了

A.国家干预经济有效落实

B.经济危机对苏联的影响

C.教育资源分配严重失衡

D.工业化战略的迫切需要

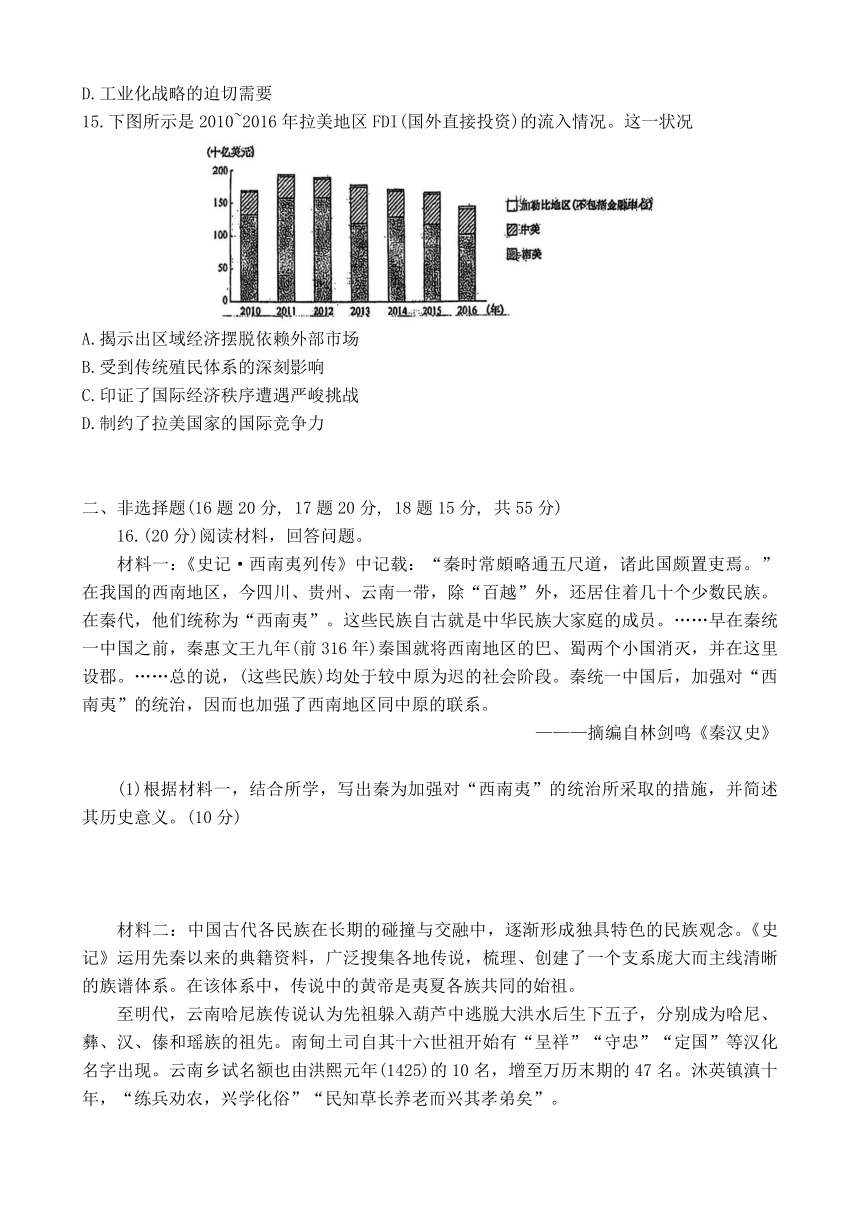

15.下图所示是2010~2016年拉美地区FDI(国外直接投资)的流入情况。这一状况

A.揭示出区域经济摆脱依赖外部市场

B.受到传统殖民体系的深刻影响

C.印证了国际经济秩序遭遇严峻挑战

D.制约了拉美国家的国际竞争力

二、非选择题(16题20分, 17题20分, 18题15分, 共55分)

16.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一:《史记·西南夷列传》中记载:“秦时常頗略通五尺道,诸此国颇置吏焉。”在我国的西南地区,今四川、贵州、云南一带,除“百越”外,还居住着几十个少数民族。在秦代,他们统称为“西南夷”。这些民族自古就是中华民族大家庭的成员。……早在秦统一中国之前,秦惠文王九年(前316年)秦国就将西南地区的巴、蜀两个小国消灭,并在这里设郡。……总的说,(这些民族)均处于较中原为迟的社会阶段。秦统一中国后,加强对“西南夷”的统治,因而也加强了西南地区同中原的联系。

———摘编自林剑鸣《秦汉史》

(1)根据材料一,结合所学,写出秦为加强对“西南夷”的统治所采取的措施,并简述其历史意义。(10分)

材料二:中国古代各民族在长期的碰撞与交融中,逐渐形成独具特色的民族观念。《史记》运用先秦以来的典籍资料,广泛搜集各地传说,梳理、创建了一个支系庞大而主线清晰的族谱体系。在该体系中,传说中的黄帝是夷夏各族共同的始祖。

至明代,云南哈尼族传说认为先祖躲入葫芦中逃脱大洪水后生下五子,分别成为哈尼、彝、汉、傣和瑶族的祖先。南甸土司自其十六世祖开始有“呈祥”“守忠”“定国”等汉化名字出现。云南乡试名额也由洪熙元年(1425)的10名,增至万历末期的47名。沐英镇滇十年,“练兵劝农,兴学化俗”“民知草长养老而兴其孝弟矣”。

————《明代云南地区的民族融合》

(2)根据材料二,指出《史记》中民族观念的核心内涵,并归纳明代云南少数民族认同汉文化的表现。(10分)

17.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一:华盛顿会议通过的《四国条约》规定,“任何太平洋问题而引发的争端”都由英美法日四国进行协商;美国倡导的“门户开放原则”被纳入《九国公约》,得到列强的承认,这一定程度上约束了日本的侵华野心。20世纪20年代英美日三国为了更好地维护在华利益,采取了扶持不同军阀的政策。比如,日本扶持奉系张作霖,英美支持直系吴佩乎。《五国限制海军军备条约》

高三高考冲刺练习一历史科目试卷第 6 页共 8页确立了英关日三国海军主力舰“5:5:3”的比例。日本海军顾问加藤宽治愤怒地表示,“我们绝不接受美国建议基础上的妥协”“对美国的战争始于今日,日本一定要对此进行报复”。

———摘编自马建标《华盛顿体系、反帝运动与国民革命的酝酿)

(1)依据材料一,概括华盛顿会议对亚洲太平洋地区秩序的设计。结合20世纪20年代至40年代的相关史实,说明这一秩序受到的冲击和解体。(10分)

材料二:第二次世界大战后确立的雅尔塔体制不同于第一次世界大战后的凡尔赛体制。它在一定程度上体现了和平与民主的原则,表明不同社会制度和意识形态的国家,只要互相尊重,愿意合作,是可以和平共处的。但是,雅尔塔体制又具有美苏英三国根据各自实力和利益争夺胜利果实的性质,体现了大国的强权政治,严重损害了一些国家的主权和人民的利益。雅尔塔体制确定的国际均势也正是战后世界格局的基础,“雅尔塔协定很大程度上决定了20世纪后半期国际生活的发展”。

————程毅、杨宏禹主编《国际关系基础理论》

(2)指出材料二中对雅尔塔体系的三方面评价。任选一个方面,结合所学简要说明。(10分)

高三高考冲刺练习一历史科目试卷第7 页共 8 页

18.阅读材料,回答问题。(15分)

材料:19世纪下半叶到20世纪初,这是中国现代化运动的初始阶段,是在旧王朝体制下探索资本主义发展取向的自上而下的改革时期。从1911年辛亥革命到1949年革命,这40年是中国内忧外患同时加深、半边缘化(即半殖民地化)与革命化同步发展的时期。国家的实效统治断裂,现代化处于自发游离状态,被挤压在一条窄缝中断续地进行。1946—1949年解放战争是中国两条道路的大决战。1949年革命的胜利带来了发展模式的一次全面大转换。这次模式大转换是在第二次世界大战后两个体系对立的特殊历史条件下进行的。1979年以来的模式转换是一次非常特殊的体制内的改革。中国通过近半个世纪的实践,找到了适应世界潮流、兼采各国所长的发展方式,实现了从单纯政治方式推动经济发展到加强经济手段推动经济发展的根本性转变,走上了比较平稳的经济持续发展道路。

——整理自罗荣渠《现代化新论————世界与中国的现代化进程》

根据材料,围绕“模式转换”自拟一个观点,并结合中国近现代史所学知识进行说明。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰。)

2025届天津市宝坻一中高三第二学期高考冲刺练习历史试题答案

选择题答案

1.B

2.A

3.B

4.D

5.B

6.B

7.D

8.C

9.D

10.B

11.A

12.B

13.D

14.D

15.B

非选择题答案

16.

(1) 措施:开通五尺道;在西南地区设郡;派遣官吏。

历史意义:加强西南地区与中原联系;促进西南开发;推动民族融合;巩固统一多民族国家。

(2) 核心内涵:夷夏各族同源共祖。

表现:传说体现民族同源;采用汉化名字;参与科举考试;接受儒家思想教化。

17.

(1) 秩序设计:通过《四国条约》协商太平洋问题;确立 “门户开放” 原则;规定英美日海军主力舰比例。

冲击和解体:20 世纪 30 年代日本发动九一八事变,打破华盛顿体系约束;1941 年珍珠港事件爆发,华盛顿体系彻底解体。

(2) 评价:体现和平与民主原则;具有大国强权政治性质;国际均势成为战后世界格局基础。

示例(以 “大国强权政治性质” 为例):雅尔塔体制由美苏英按实力划分势力范围,损害部分国家主权(如东欧国家命运被安排),体现强权政治。

18.

【示例】

观点:中国近现代发展模式转换推动国家进步

说明:

19 世纪末至 20 世纪初,洋务运动、戊戌变法等尝试旧体制下的资本主义探索,开启现代化但受限。

1949 年新中国成立,实现发展模式全面转换,建立社会主义制度,为现代化奠基。

1979 年改革开放,通过体制内改革探索多元发展方式,经济持续增长,综合国力提升。

结论:不同阶段模式转换适应时代需求,推动中国在经济、政治等领域进步。

高考冲刺练习一历史科目试卷

班级:姓名:考号:考场、座位号:

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.《论语·颜渊》记载:棘子成(卫国大夫)认为,君子只要具备内在品质就够了,不需要外在的修饰。子贡则主张“文犹质也,质犹文也”,即君子应该内外兼修。这体现了

A.儒家用仁政调节社会关系 B.士人对道德修养的重视

C.朴素的民本思想开始出现 D.封建等级秩序趋向瓦解

2.西汉晚期到东汉初期,黄河流域已经大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个文化倾向有所差异的基本文化区。杨雄(前53——公元18)《方言》中的某些关东、关西的方域语汇,到东晋郭璞为《方言》作注时已成为通语。这一现象充分体现了

A.国家一统的社会影响 B.民族交融的客观作用

C.经济发展的必然结果 D.黄河流域的中心地位

3.进奏院由道或节度使的藩镇派出,负责向朝廷报告本镇情况和向本镇及时报告朝廷及其他各镇情况。唐后期,进奏院在长安多至50多个,且获得地方充足的经费支持。从宋太祖开始,进奏院的官员改由中央委派,经费也由皇帝划拨。这一变化

A.强化了对藩镇的监控 B.有利于加强中央集权

C.提高了国家行政效率 D.使财政状况日益恶化

4.明洪武年间,卫所作为国家力量的代表深入河西地方社会,卫所军户构成了河西人口的主体,逐渐在河西地区形成卫所军户群体,这些卫所军户形成后,经过数代生息繁衍,形成了庞大的军户家族。明朝中后期,军户子弟得以广泛参与到各项社会事务中,军户出现了由“军”向“民”转变的趋势。这一转变趋势

A.加强了中央对地方的管理B.体现了明代社会阶层的固化

C.反映了明代军事力量加强D.碱轻了团家对百姓人身控豹

5.下表为1912——1915 年间中国海关进出口货物后值比较表(单位:丙)据此可知,当时中国,

年份 外贸进口总值 用货出口总值

1912年 472097031 870520403

1913年 570162577 403305546

1914年 557109048 345280874

1915年 454475719 418861164

A.对外贸易逆差局面根本扭转B、民族工业在艰难环境中有所发展

C. 自然经济仍具有顽强抵抗力D. 民众“盲目排外”的情绪不断高涨

6.1928年,瞿秋白指出:近代中国士绅阶级演变成兼具地主阶级和买办阶级双重身份的资本家,与无产阶级存在不可调和的矛盾。因此,中国社会革命应由无产阶级“领导半无产阶级的贫民兵士,以及小资产阶级的农民(中农)”来完成。这一论述

A.开启了马克思主义的中国化

B.蕴含着新民主主义革命的基本特征

C.指明了中国革命的正确道路

D.强调了农民阶级的革命主力军地位

7.1940年7月1日当天,《新华日报》刊登了关于中国共产党成立十九周年的纪念畏强,人物的纪念性漫画主要集中在孙中山、列宁以及鲁迅等重要人物上,漫画集中体现了中共意在

高三高考冲刺练习一历史科目试卷第 2 页共 8 页

彻底实行孙中山先生的三民主义 纪念列宁逝世十六周年 纪念鲁迅先生

A.联合苏联以增强抗战信心 B.传达党的群众路线理念

C.扩大自身的国际国内影响 D.引导民众形成抗战认知

8.1964年,中共中央决定在三线地区开展“大三线”建设的同时,在一、二线省份各自的腹地开展以军工为主的“小三线”建设,要求把沿海城市的部分工业内迁。此举

上海市包建包产江西省小三线工程项目计划(部分)

建设项目 建设进度要求 投资总额 (万元) 施工单位 包建包产单位

宜春第一机械厂 1965—1966年建成 1100 上海建工局 机电一局

新民 机械厂 1967年全部建成 545 由江西省安排 仪表局

江西钢厂 1965—1967年建成 4400 上海建工局 冶金局

吉安 化工厂 1965—1966年建成 1200 上海建工局 化工局

A.改变了中西部地区的落后面貌

B.以优化国民经济结构为出发点

C.旨在应对国家安全环境的挑战

D.奠定了社会主义工业化的基础

9.2001年,我国城镇居民家庭平均每户就业人口1.65人,其中国有经济单位职工1.17人,集体单位职工0.17人,分别比1989年减少0.32人和0.25人,国有、集体单位职工占家庭就业人口的比重从1989年的95.6%下降到81.2%。这一变化反映出我国

A.城镇居民就业形势好转 B.国民经济结构得到优化

C.市场经济体制初步建立 D.经济体制改革卓有成效

10.苏美尔人发明的楔形文字产生了巨大的“外溢效应”,西亚的阿卡德人、亚述人、赫梯人等都对楔形文字略加改造来表达自己的语言,古埃及早期的象形文字也深受楔形文字的影响,由此形成了一个以苏美尔为中心的“楔形文化圈”。由此可见,“楔形文化圈”

A. 实现了政治统一 B. 内部的联系密切

C. 文明逐渐一体化 D. 由苏美尔人建立

11.14世纪,法国、法兰克福等农业雇工工资始终明显高于谷物的价格。例如,1340~1450年,德国桑坦,1个石匠雇工的日工资可以购买30公斤黑麦,而他们每人每天仅消费2至3公斤面包。这些现象的出现

A.为社会变革创造了条件 B.减轻了农业经营负担

C.配合了圈地运动的开展 D.源于农产品生产过剩

12.英国文艺复兴时期的历史剧“允许杜撰”,它们积极主动地参与了历史建构,并影响着大众对历史的理解和认识。如刻画因残暴而遭上帝惩罚的波斯国王冈比西斯、凸显民族认同感的《爱德华四世》,对历史的形塑却“更符合历史学家的看法”。由此可见,这些历史剧

A. 旨在培养全面发展的市民阶层群体

B. 以服务于现实为价值导向

C.表明人文精神是历史发展主要动力

D.突破作家自身视野的桎梏

13.从摄政时代(1715—1723年)到1789年,法国获得特许出版的图书共31716部,默许出版的书共12610部。按照18世纪法国通行的书籍分类,在特许出版的书籍中,法律、历史和纯文学方面的书籍出版数量所占份额基本保持不变,但“神学”与“科学和艺术”所占份额颠倒了过来。这一现象反映了18世纪法国

A.科技发展有利于推动出版业的发展繁荣

B.启蒙运动影响主要反映在出版领域显著

C.法律、历史等传统学科面临发展的困境

D.社会转型时期知识结构与思想观念变迁

14. 1927—1933年, 苏联的小学由10.87万所增加为13.62万所,学生由843万增加为1209万;中学由1775所减为1261所,但学生人数由85.8万增为124.3万。这一变化反映了

A.国家干预经济有效落实

B.经济危机对苏联的影响

C.教育资源分配严重失衡

D.工业化战略的迫切需要

15.下图所示是2010~2016年拉美地区FDI(国外直接投资)的流入情况。这一状况

A.揭示出区域经济摆脱依赖外部市场

B.受到传统殖民体系的深刻影响

C.印证了国际经济秩序遭遇严峻挑战

D.制约了拉美国家的国际竞争力

二、非选择题(16题20分, 17题20分, 18题15分, 共55分)

16.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一:《史记·西南夷列传》中记载:“秦时常頗略通五尺道,诸此国颇置吏焉。”在我国的西南地区,今四川、贵州、云南一带,除“百越”外,还居住着几十个少数民族。在秦代,他们统称为“西南夷”。这些民族自古就是中华民族大家庭的成员。……早在秦统一中国之前,秦惠文王九年(前316年)秦国就将西南地区的巴、蜀两个小国消灭,并在这里设郡。……总的说,(这些民族)均处于较中原为迟的社会阶段。秦统一中国后,加强对“西南夷”的统治,因而也加强了西南地区同中原的联系。

———摘编自林剑鸣《秦汉史》

(1)根据材料一,结合所学,写出秦为加强对“西南夷”的统治所采取的措施,并简述其历史意义。(10分)

材料二:中国古代各民族在长期的碰撞与交融中,逐渐形成独具特色的民族观念。《史记》运用先秦以来的典籍资料,广泛搜集各地传说,梳理、创建了一个支系庞大而主线清晰的族谱体系。在该体系中,传说中的黄帝是夷夏各族共同的始祖。

至明代,云南哈尼族传说认为先祖躲入葫芦中逃脱大洪水后生下五子,分别成为哈尼、彝、汉、傣和瑶族的祖先。南甸土司自其十六世祖开始有“呈祥”“守忠”“定国”等汉化名字出现。云南乡试名额也由洪熙元年(1425)的10名,增至万历末期的47名。沐英镇滇十年,“练兵劝农,兴学化俗”“民知草长养老而兴其孝弟矣”。

————《明代云南地区的民族融合》

(2)根据材料二,指出《史记》中民族观念的核心内涵,并归纳明代云南少数民族认同汉文化的表现。(10分)

17.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一:华盛顿会议通过的《四国条约》规定,“任何太平洋问题而引发的争端”都由英美法日四国进行协商;美国倡导的“门户开放原则”被纳入《九国公约》,得到列强的承认,这一定程度上约束了日本的侵华野心。20世纪20年代英美日三国为了更好地维护在华利益,采取了扶持不同军阀的政策。比如,日本扶持奉系张作霖,英美支持直系吴佩乎。《五国限制海军军备条约》

高三高考冲刺练习一历史科目试卷第 6 页共 8页确立了英关日三国海军主力舰“5:5:3”的比例。日本海军顾问加藤宽治愤怒地表示,“我们绝不接受美国建议基础上的妥协”“对美国的战争始于今日,日本一定要对此进行报复”。

———摘编自马建标《华盛顿体系、反帝运动与国民革命的酝酿)

(1)依据材料一,概括华盛顿会议对亚洲太平洋地区秩序的设计。结合20世纪20年代至40年代的相关史实,说明这一秩序受到的冲击和解体。(10分)

材料二:第二次世界大战后确立的雅尔塔体制不同于第一次世界大战后的凡尔赛体制。它在一定程度上体现了和平与民主的原则,表明不同社会制度和意识形态的国家,只要互相尊重,愿意合作,是可以和平共处的。但是,雅尔塔体制又具有美苏英三国根据各自实力和利益争夺胜利果实的性质,体现了大国的强权政治,严重损害了一些国家的主权和人民的利益。雅尔塔体制确定的国际均势也正是战后世界格局的基础,“雅尔塔协定很大程度上决定了20世纪后半期国际生活的发展”。

————程毅、杨宏禹主编《国际关系基础理论》

(2)指出材料二中对雅尔塔体系的三方面评价。任选一个方面,结合所学简要说明。(10分)

高三高考冲刺练习一历史科目试卷第7 页共 8 页

18.阅读材料,回答问题。(15分)

材料:19世纪下半叶到20世纪初,这是中国现代化运动的初始阶段,是在旧王朝体制下探索资本主义发展取向的自上而下的改革时期。从1911年辛亥革命到1949年革命,这40年是中国内忧外患同时加深、半边缘化(即半殖民地化)与革命化同步发展的时期。国家的实效统治断裂,现代化处于自发游离状态,被挤压在一条窄缝中断续地进行。1946—1949年解放战争是中国两条道路的大决战。1949年革命的胜利带来了发展模式的一次全面大转换。这次模式大转换是在第二次世界大战后两个体系对立的特殊历史条件下进行的。1979年以来的模式转换是一次非常特殊的体制内的改革。中国通过近半个世纪的实践,找到了适应世界潮流、兼采各国所长的发展方式,实现了从单纯政治方式推动经济发展到加强经济手段推动经济发展的根本性转变,走上了比较平稳的经济持续发展道路。

——整理自罗荣渠《现代化新论————世界与中国的现代化进程》

根据材料,围绕“模式转换”自拟一个观点,并结合中国近现代史所学知识进行说明。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰。)

2025届天津市宝坻一中高三第二学期高考冲刺练习历史试题答案

选择题答案

1.B

2.A

3.B

4.D

5.B

6.B

7.D

8.C

9.D

10.B

11.A

12.B

13.D

14.D

15.B

非选择题答案

16.

(1) 措施:开通五尺道;在西南地区设郡;派遣官吏。

历史意义:加强西南地区与中原联系;促进西南开发;推动民族融合;巩固统一多民族国家。

(2) 核心内涵:夷夏各族同源共祖。

表现:传说体现民族同源;采用汉化名字;参与科举考试;接受儒家思想教化。

17.

(1) 秩序设计:通过《四国条约》协商太平洋问题;确立 “门户开放” 原则;规定英美日海军主力舰比例。

冲击和解体:20 世纪 30 年代日本发动九一八事变,打破华盛顿体系约束;1941 年珍珠港事件爆发,华盛顿体系彻底解体。

(2) 评价:体现和平与民主原则;具有大国强权政治性质;国际均势成为战后世界格局基础。

示例(以 “大国强权政治性质” 为例):雅尔塔体制由美苏英按实力划分势力范围,损害部分国家主权(如东欧国家命运被安排),体现强权政治。

18.

【示例】

观点:中国近现代发展模式转换推动国家进步

说明:

19 世纪末至 20 世纪初,洋务运动、戊戌变法等尝试旧体制下的资本主义探索,开启现代化但受限。

1949 年新中国成立,实现发展模式全面转换,建立社会主义制度,为现代化奠基。

1979 年改革开放,通过体制内改革探索多元发展方式,经济持续增长,综合国力提升。

结论:不同阶段模式转换适应时代需求,推动中国在经济、政治等领域进步。

同课章节目录