高三加油(纲要上下 选必一二三本)珍藏卷5(含答案)

文档属性

| 名称 | 高三加油(纲要上下 选必一二三本)珍藏卷5(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 429.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-30 11:06:13 | ||

图片预览

文档简介

高三加油珍藏卷5A卷(纲要上下+选必三本)

1.春秋时期,霸主往往打着“尊王”的旗号举行会盟。如鲁昭公二十五年的黄父之会,晋国的赵简子就“令诸侯之大夫输王粟”。鲁昭公三十二年的狄泉之盟,任务是“城成周”,即屏卫周王室。据此可知,春秋会盟

A.延缓了周王室衰微的过程 B.成为诸侯维护分封制的工具

C.加强了天子对诸侯的控制 D.反映了诸侯兼并战争的激烈

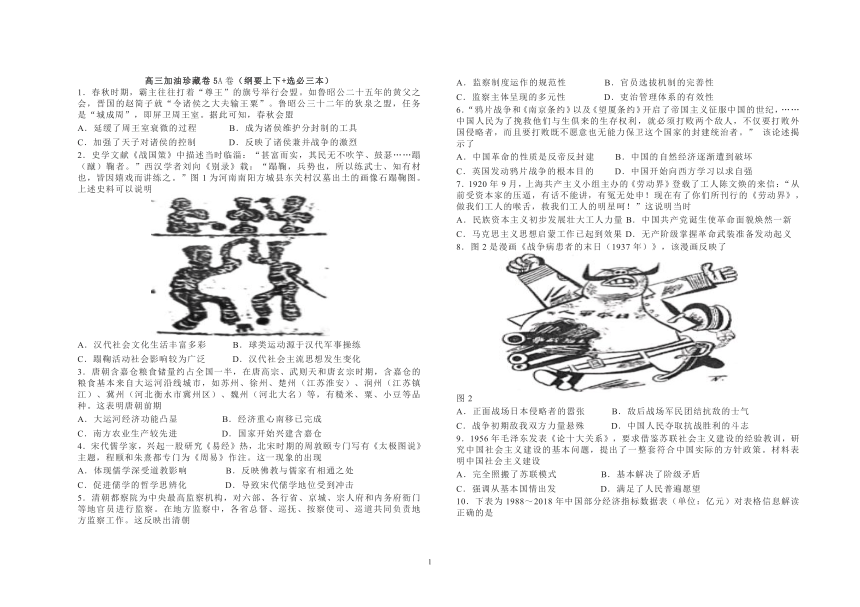

2.史学文献《战国策》中描述当时临淄:“甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟……蹋(蹴)鞠者。”西汉学者刘向《别录》载:“蹋鞠,兵势也,所以练武士、知有材也,皆因嬉戏而讲练之。”图1为河南南阳方城县东关村汉墓出土的画像石蹋鞠图。上述史料可以说明

A.汉代社会文化生活丰富多彩 B.球类运动源于汉代军事操练

C.蹋鞠活动社会影响较为广泛 D.汉代社会主流思想发生变化

3.唐朝含嘉仓粮食储量约占全国一半,在唐高宗、武则天和唐玄宗时期,含嘉仓的粮食基本来自大运河沿线城市,如苏州、徐州、楚州(江苏淮安)、润州(江苏镇江)、冀州(河北衡水市冀州区)、魏州(河北大名)等,有糙米、粟、小豆等品种。这表明唐朝前期

A.大运河经济功能凸显 B.经济重心南移已完成

C.南方农业生产较先进 D.国家开始兴建含嘉仓

4.宋代儒学家,兴起一股研究《易经》热,北宋时期的周敦颐专门写有《太极图说》主题,程颐和朱熹都专门为《周易》作注。这一现象的出现

A.体现儒学深受道教影响 B.反映佛教与儒家有相通之处

C.促进儒学的哲学思辨化 D.导致宋代儒学地位受到冲击

5.清朝都察院为中央最高监察机构,对六部、各行省、京城、宗人府和内务府衙门等地官员进行监察。在地方监察中,各省总督、巡抚、按察使司、巡道共同负责地方监察工作。这反映出清朝

A.监察制度运作的规范性 B.官员选拔机制的完善性

C.监察主体呈现的多元性 D.吏治管理体系的有效性

6.“鸦片战争和《南京条约》以及《望厦条约》开启了帝国主义征服中国的世纪,……中国人民为了挽救他们与生俱来的生存权利,就必须打败两个敌人,不仅要打败外国侵略者,而且要打败既不愿意也无能力保卫这个国家的封建统治者。” 该论述揭示了

A.中国革命的性质是反帝反封建 B.中国的自然经济逐渐遭到破坏

C.英国发动鸦片战争的根本目的 D.中国开始向西方学习以求自强

7.1920年9月,上海共产主义小组主办的《劳动界》登载了工人陈文焕的来信:“从前受资本家的压逼,有话不能讲,有冤无处申!现在有了你们所刊行的《劳动界》,做我们工人的喉舌,救我们工人的明星呵!”这说明当时

A.民族资本主义初步发展壮大工人力量 B.中国共产党诞生使革命面貌焕然一新

C.马克思主义思想启蒙工作已起到效果 D.无产阶级掌握革命武装准备发动起义

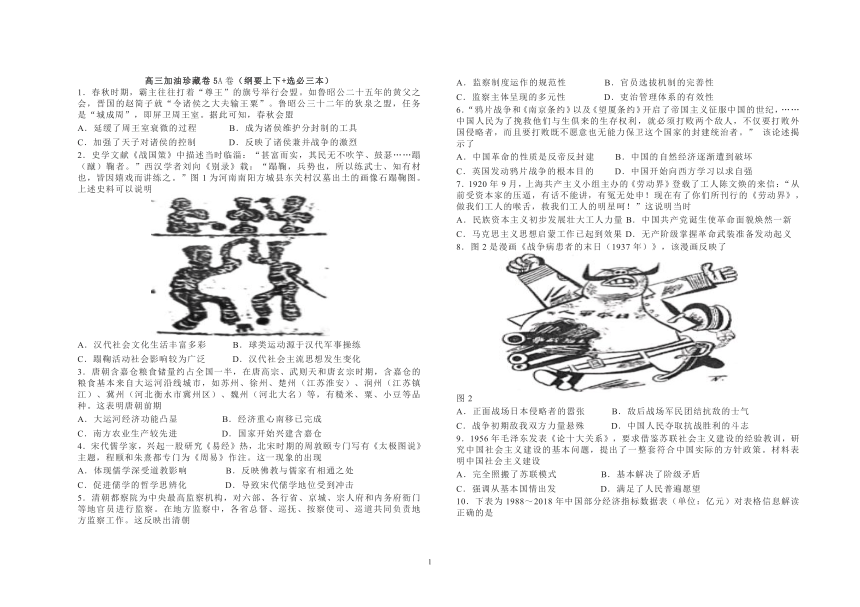

8.图2是漫画《战争病患者的末日(1937年)》,该漫画反映了

图2

A.正面战场日本侵略者的嚣张 B.敌后战场军民团结抗敌的士气

C.战争初期敌我双方力量悬殊 D.中国人民夺取抗战胜利的斗志

9.1956年毛泽东发表《论十大关系》,要求借鉴苏联社会主义建设的经验教训,研究中国社会主义建设的基本问题,提出了一整套符合中国实际的方针政策。材料表明中国社会主义建设

A.完全照搬了苏联模式 B.基本解决了阶级矛盾

C.强调从基本国情出发 D.满足了人民普遍愿望

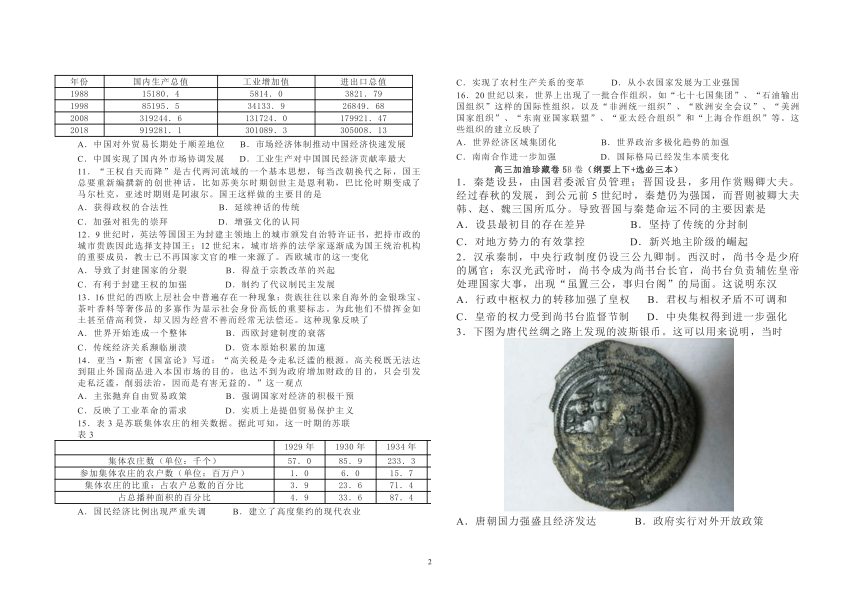

10.下表为1988~2018年中国部分经济指标数据表(单位:亿元)对表格信息解读正确的是

年份 国内生产总值 工业增加值 进出口总值

1988 15180.4 5814.0 3821.79

1998 85195.5 34133.9 26849.68

2008 319244.6 131724.0 179921.47

2018 919281.1 301089.3 305008.13

A.中国对外贸易长期处于顺差地位 B.市场经济体制推动中国经济快速发展

C.中国实现了国内外市场协调发展 D.工业生产对中国国民经济贡献率最大

11.“王权自天而降”是古代两河流域的一个基本思想,每当改朝换代之际,国王总要重新编撰新的创世神话,比如苏美尔时期创世主是恩利勒,巴比伦时期变成了马尔杜克,亚述时期则是阿淑尔。国王这样做的主要目的是

A.获得政权的合法性 B.延续神话的传统

C.加强对祖先的崇拜 D.增强文化的认同

12.9世纪时,英法等国国王为封建主领地上的城市颁发自治特许证书,把持市政的城市贵族因此选择支持国王;12世纪末,城市培养的法学家逐渐成为国王统治机构的重要成员,教士已不再国家文官的唯一来源了。西欧城市的这一变化

A.导致了封建国家的分裂 B.得益于宗教改革的兴起

C.有利于封建王权的加强 D.制约了代议制民主发展

13.16世纪的西欧上层社会中普遍存在一种现象:贵族往往以来自海外的金银珠宝、茶叶香料等奢侈品的多寡作为显示社会身份高低的重要标志。为此他们不惜挥金如土甚至借高利贷,却又因为经营不善而经常无法偿还。这种现象反映了

A.世界开始连成一个整体 B.西欧封建制度的衰落

C.传统经济关系濒临崩溃 D.资本原始积累的加速

14.亚当·斯密《国富论》写道:“高关税是令走私泛滥的根源。高关税既无法达到阻止外国商品进入本国市场的目的,也达不到为政府增加财政的目的,只会引发走私泛滥,削弱法治,因而是有害无益的。”这一观点

A.主张抛弃自由贸易政策 B.强调国家对经济的积极干预

C.反映了工业革命的需求 D.实质上是提倡贸易保护主义

15.表3是苏联集体农庄的相关数据。据此可知,这一时期的苏联

表3

1929年 1930年 1934年 1937年

集体农庄数(单位:千个) 57.0 85.9 233.3 243.7

参加集体农庄的农户数(单位:百万户) 1.0 6.0 15.7 18.5

集体农庄的比重:占农户总数的百分比 3.9 23.6 71.4 93.0

占总播种面积的百分比 4.9 33.6 87.4 99.1

A.国民经济比例出现严重失调 B.建立了高度集约的现代农业

C.实现了农村生产关系的变革 D.从小农国家发展为工业强国

16.20世纪以来,世界上出现了一批合作组织,如“七十七国集团”、“石油输出国组织”这样的国际性组织,以及“非洲统一组织”、“欧洲安全会议”、“美洲国家组织”、“东南亚国家联盟”、“亚太经合组织”和“上海合作组织”等。这些组织的建立反映了

A.世界经济区域集团化 B.世界政治多极化趋势的加强

C.南南合作进一步加强 D.国际格局已经发生本质变化

高三加油珍藏卷5B卷(纲要上下+选必三本)

1.秦楚设县,由国君委派官员管理;晋国设县,多用作赏赐卿大夫。经过春秋的发展,到公元前5世纪时,秦楚仍为强国,而晋则被卿大夫韩、赵、魏三国所瓜分。导致晋国与秦楚命运不同的主要因素是

A.设县最初目的存在差异 B.坚持了传统的分封制

C.对地方势力的有效掌控 D.新兴地主阶级的崛起

2.汉承秦制,中央行政制度仍设三公九卿制。西汉时,尚书令是少府的属官;东汉光武帝时,尚书令成为尚书台长官,尚书台负责辅佐皇帝处理国家大事,出现“虽置三公,事归台阁”的局面。这说明东汉

A.行政中枢权力的转移加强了皇权 B.君权与相权矛盾不可调和

C.皇帝的权力受到尚书台监督节制 D.中央集权得到进一步强化

3.下图为唐代丝绸之路上发现的波斯银币。这可以用来说明,当时

A.唐朝国力强盛且经济发达 B.政府实行对外开放政策

C.丝绸之路沟通了中外联系 D.中西之间贸易往来频繁

4.南宋后期,《袁氏世范》在分析士大夫子弟可就之业时,虽然仍将习儒登进士而致富贵视为首选,将私塾教师作为第二选择,但同时也将代书人、巫医、僧道、农业、商业、技术等作为养生之计。这反映出宋代

A.经济发展冲击传统观念 B.商人社会地位得到提高

C.市民兴起瓦解传统伦理 D.政府商业政策发展变化

5.表1 《明史地理志》所载明代部分省区人口地理分布的变化情况表(部分)

省份 1393年 1542年 人口增减数 增减比%

北直隶 1926595 4568259 2641664 137.1

山东 5255876 7187202 2462326 46.8

福建 3916569 2111027 -1805779 -46.1

广东 3007932 2052343 -995589 -31.8

——摘编自葛剑雄《中国人口发展史》

对表1中数据解读合理的是

A.南方经济衰退明显 B.地方管理存在缺陷

C.南方人口大量外迁 D.北方仍是经济重心

6.表2所示为19世纪六七十年代中国主要中文报刊概况。据表可得出的结论是,这一时期的中国

表2

报刊名称 创刊时间 创办主体 主要信息来源

《上海新报》 1861年 字林洋行 传教士的观点摘编

《万国公报》 1868年 美国传教士林乐知 西文报纸的译编

《申报》 1872年 英商美査等人 外派记者实时报道

A.舆论的自主性较弱 B.逐步融入世界体系

C.近代报刊业尚未出现 D.践行西学为用思想

7.下图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字

A.流露出对社会嬗变的失落情感 B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象 D.表达作者投身革命的坚定立场

8.1937年8月1日,中共中央在部队的政治工作中提出要“在友军和居民中解释民族统一战线的策略和实现民主的重要性”;同年9月25日,要求在新闻宣传过程中重点体现与国民党建立统一战线的内容。中共中央提出这些主张旨在

A.推进全面抗战局面发展 B.健全国内新闻宣传体系

C.推动国共两党关系缓和 D.争取国际力量支持抗战

9.1956年1月,周恩来在《关于知识分子问题的报告》中指出,知识分子绝大部分已经是“工人阶级的一部分”,“除了必须依靠工人阶级和广大农民的积极劳动以外,还必须依靠知识分子的积极劳动”。这一报告

A.推动了“双百”方针的出台 B.表明社会主义制度已建立

C.贯彻了中共八大的路线 D.旨在建立人民民主专政

10.下图为1983~1993年我国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是

A.家庭联产承包责任制全面推行 B.社会主义市场经济体制的建立

C.全方位对外开放格局形成 D.经济体制改革的不断深入

11.诺亚与洪水的故事是欧洲在中世纪以来文学艺术中最常见的题材之一。而且包括巴比伦、希腊、印度、中国等文明古国在内,世界各地绝大多数文化中都有形形色色的世界大洪水传说。这类传说体现了

A.早期人类文明的共性 B.宗教神学的广泛传播

C.远古生态环境的恶劣 D.人文思想的初步觉醒

12.12世纪罗马法渗透到了欧洲许多学校,例如1170年前后桑斯大教堂附近的学校里,罗马法与教会法一并被教授。这一现象出现的主要原因是

A.民族国家的形成 B.人文主义的复兴

C.教会统治的需要 D.工商业经济发展

13.卢梭在《社会契约论》中称:“在共和制政府中,被公众推举到重要岗位的,几乎都是精明能干的人,这些人都能很光荣地履行他们的职责;而在君主制政府中,窃据高位的,往往是一群摇唇鼓舌的卑鄙小人和卑鄙的骗子与阴谋家。”在此,卢梭认为

A.民主是共和制的本质属性 B.君主制与民主制根本对立

C.君主制影响国家政权稳定 D.共和制提升了政府治理能力

14.下图为1878年英国讽刺漫画,图中上方文字为“自由贸易——被保护的”;下方文字为“农业——真正的‘不受保护的女性’”。据此可以作出关于这一历史时期的合理判断是

工业革命严重影响了英国产业结构

B自由贸易导致英国社会阶级矛盾激化

C.殖民地反抗导致英国粮食问题突出

D.贸易保护废除符合工业资产阶级利益

15.20世纪初期的德国宣称,“我们是所有民族中的精华·····最有资格统治其他民族”“要在旧欧洲狭窄的边界之外完成重要任务”。与此同时,俄国也急欲完成“占领海峡,控制君士坦丁堡这样的大斯拉夫主义的‘历史任务’”。据此可知,第一次世界大战爆发的原因之一是

A.资本主义经济发展的不平衡 B.欧洲狭隘民族主义思潮的泛滥

C.军国主义和法西斯主义盛行 D.列强结盟导致国际局势的紧张

16.有学者认为,冷战既不是苏联决策者也不是美国决策者制造的;既不是苏联的革命热情也不是美国的资本主义政治经济的必然结果。冷战最后还是发生了,这是因为战后的国际体系使苏联和美国决策者都感到对自己不利,他们都感到自己的国家安全受到自己所不能控制的力量的威胁。材料关于冷战的起源的看法是

A.冷战是多种因素作用的结果 B.两极格局的形成导致了冷战爆发

C.国家利益是冷战发生的根源 D.冷战源于美苏领导人缺乏安全感

珍藏卷5A答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C A C C A C D C B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A C B C C B

珍藏卷5B答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A C A B A B A A D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A D D D B D

1.春秋时期,霸主往往打着“尊王”的旗号举行会盟。如鲁昭公二十五年的黄父之会,晋国的赵简子就“令诸侯之大夫输王粟”。鲁昭公三十二年的狄泉之盟,任务是“城成周”,即屏卫周王室。据此可知,春秋会盟

A.延缓了周王室衰微的过程 B.成为诸侯维护分封制的工具

C.加强了天子对诸侯的控制 D.反映了诸侯兼并战争的激烈

2.史学文献《战国策》中描述当时临淄:“甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟……蹋(蹴)鞠者。”西汉学者刘向《别录》载:“蹋鞠,兵势也,所以练武士、知有材也,皆因嬉戏而讲练之。”图1为河南南阳方城县东关村汉墓出土的画像石蹋鞠图。上述史料可以说明

A.汉代社会文化生活丰富多彩 B.球类运动源于汉代军事操练

C.蹋鞠活动社会影响较为广泛 D.汉代社会主流思想发生变化

3.唐朝含嘉仓粮食储量约占全国一半,在唐高宗、武则天和唐玄宗时期,含嘉仓的粮食基本来自大运河沿线城市,如苏州、徐州、楚州(江苏淮安)、润州(江苏镇江)、冀州(河北衡水市冀州区)、魏州(河北大名)等,有糙米、粟、小豆等品种。这表明唐朝前期

A.大运河经济功能凸显 B.经济重心南移已完成

C.南方农业生产较先进 D.国家开始兴建含嘉仓

4.宋代儒学家,兴起一股研究《易经》热,北宋时期的周敦颐专门写有《太极图说》主题,程颐和朱熹都专门为《周易》作注。这一现象的出现

A.体现儒学深受道教影响 B.反映佛教与儒家有相通之处

C.促进儒学的哲学思辨化 D.导致宋代儒学地位受到冲击

5.清朝都察院为中央最高监察机构,对六部、各行省、京城、宗人府和内务府衙门等地官员进行监察。在地方监察中,各省总督、巡抚、按察使司、巡道共同负责地方监察工作。这反映出清朝

A.监察制度运作的规范性 B.官员选拔机制的完善性

C.监察主体呈现的多元性 D.吏治管理体系的有效性

6.“鸦片战争和《南京条约》以及《望厦条约》开启了帝国主义征服中国的世纪,……中国人民为了挽救他们与生俱来的生存权利,就必须打败两个敌人,不仅要打败外国侵略者,而且要打败既不愿意也无能力保卫这个国家的封建统治者。” 该论述揭示了

A.中国革命的性质是反帝反封建 B.中国的自然经济逐渐遭到破坏

C.英国发动鸦片战争的根本目的 D.中国开始向西方学习以求自强

7.1920年9月,上海共产主义小组主办的《劳动界》登载了工人陈文焕的来信:“从前受资本家的压逼,有话不能讲,有冤无处申!现在有了你们所刊行的《劳动界》,做我们工人的喉舌,救我们工人的明星呵!”这说明当时

A.民族资本主义初步发展壮大工人力量 B.中国共产党诞生使革命面貌焕然一新

C.马克思主义思想启蒙工作已起到效果 D.无产阶级掌握革命武装准备发动起义

8.图2是漫画《战争病患者的末日(1937年)》,该漫画反映了

图2

A.正面战场日本侵略者的嚣张 B.敌后战场军民团结抗敌的士气

C.战争初期敌我双方力量悬殊 D.中国人民夺取抗战胜利的斗志

9.1956年毛泽东发表《论十大关系》,要求借鉴苏联社会主义建设的经验教训,研究中国社会主义建设的基本问题,提出了一整套符合中国实际的方针政策。材料表明中国社会主义建设

A.完全照搬了苏联模式 B.基本解决了阶级矛盾

C.强调从基本国情出发 D.满足了人民普遍愿望

10.下表为1988~2018年中国部分经济指标数据表(单位:亿元)对表格信息解读正确的是

年份 国内生产总值 工业增加值 进出口总值

1988 15180.4 5814.0 3821.79

1998 85195.5 34133.9 26849.68

2008 319244.6 131724.0 179921.47

2018 919281.1 301089.3 305008.13

A.中国对外贸易长期处于顺差地位 B.市场经济体制推动中国经济快速发展

C.中国实现了国内外市场协调发展 D.工业生产对中国国民经济贡献率最大

11.“王权自天而降”是古代两河流域的一个基本思想,每当改朝换代之际,国王总要重新编撰新的创世神话,比如苏美尔时期创世主是恩利勒,巴比伦时期变成了马尔杜克,亚述时期则是阿淑尔。国王这样做的主要目的是

A.获得政权的合法性 B.延续神话的传统

C.加强对祖先的崇拜 D.增强文化的认同

12.9世纪时,英法等国国王为封建主领地上的城市颁发自治特许证书,把持市政的城市贵族因此选择支持国王;12世纪末,城市培养的法学家逐渐成为国王统治机构的重要成员,教士已不再国家文官的唯一来源了。西欧城市的这一变化

A.导致了封建国家的分裂 B.得益于宗教改革的兴起

C.有利于封建王权的加强 D.制约了代议制民主发展

13.16世纪的西欧上层社会中普遍存在一种现象:贵族往往以来自海外的金银珠宝、茶叶香料等奢侈品的多寡作为显示社会身份高低的重要标志。为此他们不惜挥金如土甚至借高利贷,却又因为经营不善而经常无法偿还。这种现象反映了

A.世界开始连成一个整体 B.西欧封建制度的衰落

C.传统经济关系濒临崩溃 D.资本原始积累的加速

14.亚当·斯密《国富论》写道:“高关税是令走私泛滥的根源。高关税既无法达到阻止外国商品进入本国市场的目的,也达不到为政府增加财政的目的,只会引发走私泛滥,削弱法治,因而是有害无益的。”这一观点

A.主张抛弃自由贸易政策 B.强调国家对经济的积极干预

C.反映了工业革命的需求 D.实质上是提倡贸易保护主义

15.表3是苏联集体农庄的相关数据。据此可知,这一时期的苏联

表3

1929年 1930年 1934年 1937年

集体农庄数(单位:千个) 57.0 85.9 233.3 243.7

参加集体农庄的农户数(单位:百万户) 1.0 6.0 15.7 18.5

集体农庄的比重:占农户总数的百分比 3.9 23.6 71.4 93.0

占总播种面积的百分比 4.9 33.6 87.4 99.1

A.国民经济比例出现严重失调 B.建立了高度集约的现代农业

C.实现了农村生产关系的变革 D.从小农国家发展为工业强国

16.20世纪以来,世界上出现了一批合作组织,如“七十七国集团”、“石油输出国组织”这样的国际性组织,以及“非洲统一组织”、“欧洲安全会议”、“美洲国家组织”、“东南亚国家联盟”、“亚太经合组织”和“上海合作组织”等。这些组织的建立反映了

A.世界经济区域集团化 B.世界政治多极化趋势的加强

C.南南合作进一步加强 D.国际格局已经发生本质变化

高三加油珍藏卷5B卷(纲要上下+选必三本)

1.秦楚设县,由国君委派官员管理;晋国设县,多用作赏赐卿大夫。经过春秋的发展,到公元前5世纪时,秦楚仍为强国,而晋则被卿大夫韩、赵、魏三国所瓜分。导致晋国与秦楚命运不同的主要因素是

A.设县最初目的存在差异 B.坚持了传统的分封制

C.对地方势力的有效掌控 D.新兴地主阶级的崛起

2.汉承秦制,中央行政制度仍设三公九卿制。西汉时,尚书令是少府的属官;东汉光武帝时,尚书令成为尚书台长官,尚书台负责辅佐皇帝处理国家大事,出现“虽置三公,事归台阁”的局面。这说明东汉

A.行政中枢权力的转移加强了皇权 B.君权与相权矛盾不可调和

C.皇帝的权力受到尚书台监督节制 D.中央集权得到进一步强化

3.下图为唐代丝绸之路上发现的波斯银币。这可以用来说明,当时

A.唐朝国力强盛且经济发达 B.政府实行对外开放政策

C.丝绸之路沟通了中外联系 D.中西之间贸易往来频繁

4.南宋后期,《袁氏世范》在分析士大夫子弟可就之业时,虽然仍将习儒登进士而致富贵视为首选,将私塾教师作为第二选择,但同时也将代书人、巫医、僧道、农业、商业、技术等作为养生之计。这反映出宋代

A.经济发展冲击传统观念 B.商人社会地位得到提高

C.市民兴起瓦解传统伦理 D.政府商业政策发展变化

5.表1 《明史地理志》所载明代部分省区人口地理分布的变化情况表(部分)

省份 1393年 1542年 人口增减数 增减比%

北直隶 1926595 4568259 2641664 137.1

山东 5255876 7187202 2462326 46.8

福建 3916569 2111027 -1805779 -46.1

广东 3007932 2052343 -995589 -31.8

——摘编自葛剑雄《中国人口发展史》

对表1中数据解读合理的是

A.南方经济衰退明显 B.地方管理存在缺陷

C.南方人口大量外迁 D.北方仍是经济重心

6.表2所示为19世纪六七十年代中国主要中文报刊概况。据表可得出的结论是,这一时期的中国

表2

报刊名称 创刊时间 创办主体 主要信息来源

《上海新报》 1861年 字林洋行 传教士的观点摘编

《万国公报》 1868年 美国传教士林乐知 西文报纸的译编

《申报》 1872年 英商美査等人 外派记者实时报道

A.舆论的自主性较弱 B.逐步融入世界体系

C.近代报刊业尚未出现 D.践行西学为用思想

7.下图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字

A.流露出对社会嬗变的失落情感 B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象 D.表达作者投身革命的坚定立场

8.1937年8月1日,中共中央在部队的政治工作中提出要“在友军和居民中解释民族统一战线的策略和实现民主的重要性”;同年9月25日,要求在新闻宣传过程中重点体现与国民党建立统一战线的内容。中共中央提出这些主张旨在

A.推进全面抗战局面发展 B.健全国内新闻宣传体系

C.推动国共两党关系缓和 D.争取国际力量支持抗战

9.1956年1月,周恩来在《关于知识分子问题的报告》中指出,知识分子绝大部分已经是“工人阶级的一部分”,“除了必须依靠工人阶级和广大农民的积极劳动以外,还必须依靠知识分子的积极劳动”。这一报告

A.推动了“双百”方针的出台 B.表明社会主义制度已建立

C.贯彻了中共八大的路线 D.旨在建立人民民主专政

10.下图为1983~1993年我国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是

A.家庭联产承包责任制全面推行 B.社会主义市场经济体制的建立

C.全方位对外开放格局形成 D.经济体制改革的不断深入

11.诺亚与洪水的故事是欧洲在中世纪以来文学艺术中最常见的题材之一。而且包括巴比伦、希腊、印度、中国等文明古国在内,世界各地绝大多数文化中都有形形色色的世界大洪水传说。这类传说体现了

A.早期人类文明的共性 B.宗教神学的广泛传播

C.远古生态环境的恶劣 D.人文思想的初步觉醒

12.12世纪罗马法渗透到了欧洲许多学校,例如1170年前后桑斯大教堂附近的学校里,罗马法与教会法一并被教授。这一现象出现的主要原因是

A.民族国家的形成 B.人文主义的复兴

C.教会统治的需要 D.工商业经济发展

13.卢梭在《社会契约论》中称:“在共和制政府中,被公众推举到重要岗位的,几乎都是精明能干的人,这些人都能很光荣地履行他们的职责;而在君主制政府中,窃据高位的,往往是一群摇唇鼓舌的卑鄙小人和卑鄙的骗子与阴谋家。”在此,卢梭认为

A.民主是共和制的本质属性 B.君主制与民主制根本对立

C.君主制影响国家政权稳定 D.共和制提升了政府治理能力

14.下图为1878年英国讽刺漫画,图中上方文字为“自由贸易——被保护的”;下方文字为“农业——真正的‘不受保护的女性’”。据此可以作出关于这一历史时期的合理判断是

工业革命严重影响了英国产业结构

B自由贸易导致英国社会阶级矛盾激化

C.殖民地反抗导致英国粮食问题突出

D.贸易保护废除符合工业资产阶级利益

15.20世纪初期的德国宣称,“我们是所有民族中的精华·····最有资格统治其他民族”“要在旧欧洲狭窄的边界之外完成重要任务”。与此同时,俄国也急欲完成“占领海峡,控制君士坦丁堡这样的大斯拉夫主义的‘历史任务’”。据此可知,第一次世界大战爆发的原因之一是

A.资本主义经济发展的不平衡 B.欧洲狭隘民族主义思潮的泛滥

C.军国主义和法西斯主义盛行 D.列强结盟导致国际局势的紧张

16.有学者认为,冷战既不是苏联决策者也不是美国决策者制造的;既不是苏联的革命热情也不是美国的资本主义政治经济的必然结果。冷战最后还是发生了,这是因为战后的国际体系使苏联和美国决策者都感到对自己不利,他们都感到自己的国家安全受到自己所不能控制的力量的威胁。材料关于冷战的起源的看法是

A.冷战是多种因素作用的结果 B.两极格局的形成导致了冷战爆发

C.国家利益是冷战发生的根源 D.冷战源于美苏领导人缺乏安全感

珍藏卷5A答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C A C C A C D C B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A C B C C B

珍藏卷5B答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A C A B A B A A D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A D D D B D

同课章节目录