苏教版语文八年级上册第三单元第12课《甜甜的泥土》同步练习

文档属性

| 名称 | 苏教版语文八年级上册第三单元第12课《甜甜的泥土》同步练习 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 61.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-16 15:45:18 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

苏教版语文八年级上册第三单元第12课《甜甜的泥土》同步练习

一.基础知识及运用。

1.《甜甜的泥土》作者是 ,本文选自 ,本文表现了 。

答案:黄飞|《甜甜的泥土|母亲对儿子的深深的爱。

解析:根据所学所记,直接填答即可。

点评:有关作家作品的信息课文注释中一般都注明,学习中要有所了解

2.全文以___________为线索,开头写________,中间写__________,_________,结尾写_________,全文结构严谨,浑然一体。

答案:一包奶糖|送奶糖|吃奶糖|埋奶糖|化奶糖

解析:根据所学所记,首先判断出文章的线索,根据线索,围绕“奶糖”梳理情节,按题目的提示将情节划分成四个部分,用短语一一概括。

点评:此题不难,关键是要对小说的故事情节熟悉,划分好情节点,填空式的题答题语句要精短。

3.给加点字注音或根据拼音写汉字。

宛 如 晕眩 yùn 色 吮

mò 地 抠 起 涮 净 劲 旅

答案: wǎn|xuàn|愠|shǔn|蓦|kōu|shuàn|jìng

解析:注意易错点,“宛”的韵母是an不是ang;“眩”读第四声不是第二声;“愠”不读“温”音;“吮”不读“允”音;不要将“蓦”错写成“暮”;“涮”不读“刷”音。

点评:根据拼音写汉字,首先要读准拼音,注意易错的声韵母,比如b与p,j、q、x的区别,n、l的区别,平舌音和翘舌音的区别,再结合语境判断。写汉字时注意不要写错别字,区别同音字形似字的偏旁部首的易错点。

4.给下列各组形近字组词。

眩______炫______泫_____ 蹭______憎______僧______

蓦_____ 幕______ 瞅______ 揪______

答案:头晕目眩|炫耀|泫然泪下|磨蹭|憎恨|僧人|蓦地|帷幕|瞅见|揪心

解析:分析各组形近字的结构,根据“形旁”了解文字的含义,然后组词。

点评:汉语中形近字很多,容易混淆。学习时要注意分辨,结合词语的含义记忆。

5.解释下列词语:

①热切:____________________________________________________________。

②夺眶而出:________________________________________________________。

③气势汹汹:________________________________________________________。

答案:热烈肯切|形容控制不住自己,眼泪从眼眶里飞快地流下来。|形容盛怒时很凶的样子

解析:根据知识积累直接解释词语即可,注意解释清楚词语中关键字。

点评:掌握常用词语,是语文学习的基本要求,平时学习要注意积累。

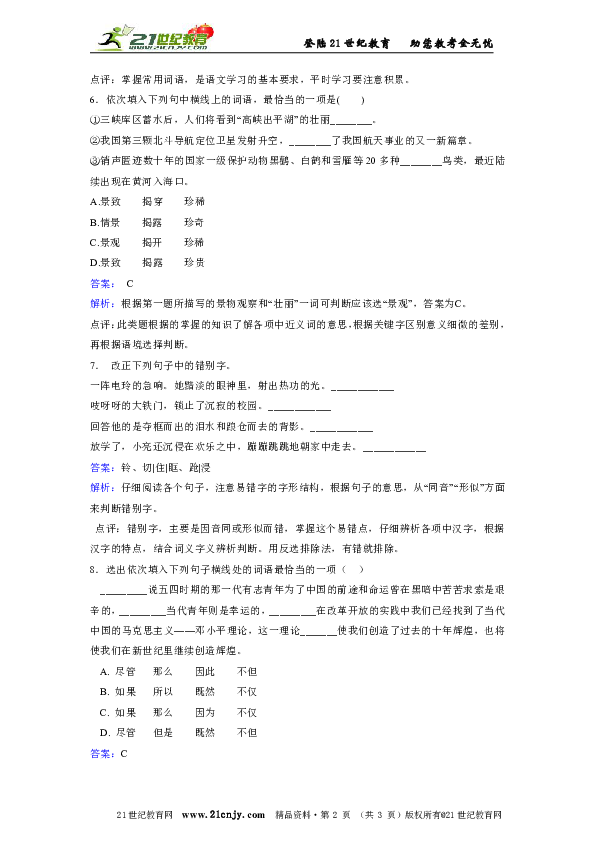

6.依次填入下列句中横线上的词语,最恰当的一项是( )

①三峡库区蓄水后,人们将看到“高峡出平湖”的壮丽________。

②我国第三颗北斗导航定位卫星发射升空,________了我国航天事业的又一新篇章。

③销声匿迹数十年的国家一级保护动物黑鹳、白鹤和雪雁等20多种________鸟类,最近陆续出现在黄河入海口。

A.景致 揭穿 珍稀

B.情景 揭露 珍奇

C.景观 揭开 珍稀

D.景致 揭露 珍贵

答案: C

解析:根据第一题所描写的景物观察和“壮丽”一词可判断应该选“景观”,答案为C。

点评:此类题根据的掌握的知识了解各项中近义词的意思,根据关键字区别意义细微的差别,再根据语境选择判断。

7. 改正下列句子中的错别字。

一阵电玲的急响。她黯淡的眼神里,射出热功的光。____________

吱呀呀的大铁门,锁止了沉寂的校园。____________

回答他的是夺框而出的泪水和踉仓而去的背影。____________

放学了,小亮还沉侵在欢乐之中,蹦蹦跳跳地朝家中走去。____________

答案:铃、切|住|眶、跄|浸

解析:仔细阅读各个句子,注意易错字的字形结构,根据句子的意思,从“同音”“形似”方面来判断错别字。

点评:错别字,主要是因音同或形似而错,掌握这个易错点,仔细辨析各项中汉字,根据汉字的特点,结合词义字义辨析判断。用反选排除法,有错就排除。

8.选出依次填入下列句子横线处的词语最恰当的一项( )

_________说五四时期的那一代有志青年为了中国的前途和命运曾在黑暗中苦苦求索是艰辛的,_________当代青年则是幸运的,_________在改革开放的实践中我们已经找到了当代中国的马克思主义——邓小平理论,这一理论_______使我们创造了过去的十年辉煌,也将使我们在新世纪里继续创造辉煌。

A. 尽管 那么 因此 不但

B. 如果 所以 既然 不仅

C. 如果 那么 因为 不仅

D. 尽管 但是 既然 不但

答案:C

解析:从第一句“……是……则是”结构形式来看,此句前后是假设关系,排除AD两项,根据关联词搭配原则,排除B项,答案为C。

点评:此类题要根据知识积累,了解各项中关联词所表示的复句类型,再分析句子,判断正确的答案。

9.在下列句中的括号内填进恰当的词。

他使劲拍拍口袋,不行,咋瞧都是 囊囊的。他 下小脑袋, 着指头,想了许久, 四周无人,迅速将糖 入路边的雪堆中,还特地 上一根小棒棒。

答案:鼓|低|吮|瞅|瞅|埋|插

解析:本段文字选自课文,根据所学所记,回顾课文有关内容,根据文段中的语境填写动词。

点评:此类题关键要熟悉课文,根据题意了要填写哪类词语。

10.下列各句中,划线的成语使用正确的一项是( )

A.古人给我们留下了许多荡气回肠的爱国故事,我们要重蹈覆辙,将古人的爱国精神发扬光大。

B.山区的孩子们想读书却没有校舍,没有书本,他们与我们现在拥有的读书条件真是无与伦比啊!

C.王老师批改作文非常认真,他常常吹毛求疵地指出我作文中的错别字。

D. 读书的方法。不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

答案: D

解析:A句中“重蹈覆辙”,指不吸取教训而再次失败,B句中“无与伦比”指优点特别突出同类之中没有能比得上的;C“吹毛求疵”指刻意挑出一些无关紧要的小毛病,这三个成语皆不符合句意,答案为D。

点评:本题不难,皆是常用成语,易于判断。成语是汉语的精华,平时学习要多加关注成语的意思、写法和用法,不仅要从义形上识别,还要注意感彩的特点。做题时判断成语对错,首先要把句子的意思看懂,注意成语的语言环境,再判断成语本身。

11.下列句子的标点符号使用正确的一项是( )

A.有诗云:“长桥驾彩虹,往来便是井。日中交易过,斜阳乱人影”。

B.未到婺源,婺源是一个奇迹,来到婺源,婺源有许多奇迹。

C.翻开《红楼梦》,我们会为曹雪芹当年在悼红轩中“披阅十载,增删五次”而感动。

D.北京的美食有哪些?您一定会说出一大串儿:什么豆汁儿啦、炒肝啦、爆肚啦……

答案: C

解析:用反选排除法,A项中“云”不用冒号,句子结尾的句号应在括号内。B项中“奇迹”后应是分号,D项中的冒号就为逗号。故答案为C。

点评:本题有难度,学生对一些标点符号的用法比较模糊,判断不清。标点符号的用法,不能硬记,而必须在实际运用中体会记忆,注意区别易混的标点符号。

12.没有语病的一项是( )

A.《西游记》的作者是吴承恩的故居坐落在风光秀丽的淮安。

B.增强法律意识,提高自我保护能力,是青少年健康成长的需要。

C.在酷热的夏季,雪碧、娃哈哈、农夫山泉等矿泉水是深受考生喜爱的夏季饮品之一。

D.中国珠峰登山队之所以能成功登上珠峰,是因为全体队员不畏艰险、团结协作的精神。

答案: B

解析:用反选排除法,A主语和宾语不搭配,应为“《西游记》的作者是故居坐落在风光秀丽的淮安的吴承恩”;B概念混乱,应为“在酷热的夏季,娃哈哈、农夫山泉等矿泉水是深受考生喜爱的夏季饮品之一”;D缺少谓语,应改为“中国珠峰登山队之所以能成功登上珠峰,是因为全体队员发扬了不畏艰险、团结协作的精神”。故答案为B。

点评:判断成语使用是否恰当,不仅要知道其含义,还要了解其用法和情感色彩,要根据语境从这三个方面判断正误。可使用排除法,先总观各项,把明显有错的先排除,缩小判断的范围,减轻判断的难度。

13.给文段中的横线选择恰当的句子,与原文衔接最紧密的一项是( )

历史是汹涌的潮汐,它呼啸着冲上沙滩时,人人都为之惊叹;它悄然退落时,许多人竟会忘却它的磅礴,然而沙滩忠实地记录着它的足迹。历史是起伏的潮汐,______,更不是历史的倒退,落潮之后,必定会有新的潮汐。

A.涨潮,是历史的峰巅;落潮,是历史的中断

B.涨潮,未必是历史的峰巅;落潮,也不是历史的中断

C.落潮,是历史的中断;涨潮,是历史的峰巅

D.落潮,也不是历史的中断;涨潮,未必是历史的峰巅

答案: B

解析:做此类问题时,学生应从整体上感知,找出所给句子前后之间的内在联系。在本句中,“是……未必是……更不是……”是一种句式。

点评:解答此类题,首先要阅读前后句子,准确判断它们共同表达的中心意思,分析句子之间的关系判断答案。

14.对下面描写“雨”的文段中所使用的修辞方法及其作用理解错误的一项是

我是根根晶亮的银线,神把我从天穹撒向人间,于是大自然拿我去把千山万壑装点。

我是颗颗璀璨的珍珠,从女神的皇冠上散落下来,于是清晨的女儿把我偷去,用以镶嵌绿野大地。

我是翩然而至的天使,一旦见到美丽的园林,就落下来,花草便昂起了头,挺起了腰,绽开了笑脸。在寂静中,我用纤细的手指轻轻的、轻轻的敲击着窗户上的玻璃,启迪着那些敏感的心扉……

A.选段中,把雨比喻成银线、珍珠,形象地写出了雨或细亮或圆润的情态。

B.选段中用“偷”一词,赋予“雨”以人的行为,生动形象地写出了雨的珍贵。

C.文段用“昂起了、挺起了、绽放了”的排比句式,写出了花草雨后富有生机活力的特点。表现了雨的滋润之功。

D.“轻轻的、轻轻的”在反复中,写出了雨的轻柔和对敏感心灵的启迪。

答案: B

解析:B句的“偷”是拟人写法,是赋予清晨以人的行为,而不是赋予“雨”以人的行为,“偷”雨的是清晨。

点评:本题不难,但要细心阅读。本题品析语言用判断正误选择题的形式较好,即用实例让学生了解了品析语言的方法,又考查了学生分析句子的理解能力。

二、问题理解

15.下列说法不正确的一项是( )

A. 本文是现代作家黄飞写的一篇小小说,小小说虽然篇幅短小,但“麻雀虽小,五脏俱全”,仍具有小说的一般特点。

B. 开头一句“西北风呼啸着,残雪在马路上翻卷”,通过景物描写交代了自然环境和故事发生的时令。

C. “她一阵晕眩,几乎站立不住,跌跌撞撞地扑过去,双手紧抓铁栏使劲地摇着。”这是行动描写,写出了一个母亲在见不到自己的儿子后心灵上所受到的沉重打击。

D. 小亮“情不自禁地伸出冻裂的小手指,抠起一点泥土放在舌尖上——他,又笑了:那泥土,甜丝丝的”。这一结尾,写出小亮由于缺少母爱及教育,而变得呆滞、麻木了。

答案:D

解析:这是一个诗化的结尾,意蕴丰富的结尾,给人无穷联想的结尾。那甜甜的泥土寄托着“过去的妈妈”对儿子王小亮的至爱亲情,滋润了小亮伤痛的心田;那甜丝丝的泥土,也包含着学校老师、传达室老头对小亮的爱心……这些人类的爱,让离异家庭的孩子获得了应有的爱和幸福,从而产生生活的渴望和动力

点评:此类选择判断题,要分析各项所涉及的知识点,抓住表述的要点,梳理课文内容,根据信息相关性,比较判断正误。

16.联系全文思考回答下面的问题。

①这位妈妈为什么要在一个很冷的日子里给自己的孩子送一包糖

②这位妈妈给儿子送一包糖,为什么一定要跑到学校去

③“老头在疑惑中叹了口气,似乎明白了什么”这句中,老头“疑惑”的是什么 他又“明白”了什么

答案:①她要送一包糖给儿子作生日礼物 ②这是个离异的家庭,儿子跟父亲过日子

③“疑惑”的是,这个女人是王小亮的亲人,为什么她要跑到学校来送糖。“明白”是说老头感到她可能有难言之隐,她与王小亮可能有特殊关系。

解析:此题意在引导学生了解故事发生的背景,理清文中所出现的人物之间的关系,初步感知王小亮过去的妈妈对他的爱。

点评:此类题关键要熟悉课文,了解作品的思想内容,平时学习要多阅读,理解问题。

17.老头问这位妈妈所找的人在几年级几班,可她却回答:“今天,刚过,八个生日。”她为什么会答非所问

答案:因为这位母亲一心想给儿子送生日礼物,爱子之情十分热切,只管想自己的心事,而不顾老头的问话

解析:抓住问题,根据所读所记,回顾课文内容,找到相关语句,从母亲对儿子的情感来分析作答。

点评:此类题关键要熟悉课文,了解作品的思想内容,平时学习要多阅读,理解问题。

18.作者通过对这位妈妈神态、动作的描写,表现了她的爱子之情。请摘出有关句子,并在你认为值得揣摩的词语下画圈,再从中选择一两个词语谈谈你的理解。

答案:她,倚着学校门口的一棵杨树,一动不动宛如一座雪雕。 词语分析:“一动不动”“宛如一座雪雕”:写这位母亲为了见儿子,给他送生日礼物,长久地站在雪地里,耐心地等待放学,表现了她对儿子的至爱深情。

解析:文中对王小亮过去妈妈的语言描写并不多,仅有的儿句也写出了她的答非所问。为表现她的爱子之情,文章主要运用了神态描写和动作描写的方法。

点评:此类题关键要熟悉课文,了解作品的思想内容,平时学习要多阅读,理解问题。

19.中写的那个“老头”是个怎样的人 他对表现“妈妈”的爱子之心有什么作用

答案:老头是个能理解人、有爱心的人。他被这位妈妈感动了,从不耐烦到决定替她送糖,对她起烘托作用

解析:老头在文章中只是一个陪衬性人物,是为表现主题的需要而设立的一个人物形象,文章通过对老头通情达理的描写展现了人间的至亲至爱犹如宽广厚实的大地,无所不在,无处不有这一主题。

点评:分析人物形象,要根据文中故事情节及人物的言行描写具体举例,从人物的性格和思想品质方面分析概括。

20.本文很多处运用了对比手法,请在文中找出形成对比的语句,并说说这样写的好处。

答案:王小亮“过去的妈妈”在学校门口前后的不同;传达室老头前后态度的变化;新旧妈妈的不同;小亮挖糖前后的不同等。这样写的好处是:可围绕表现母爱的珍贵、伟大及其巨大的感染力来认识。

解析:根据题中的要求,从“对比”的角度选中文中的句子,说明“对比”方法在表达人物情感上的强化作用。

点评:该题意在引导学生体会文中对比的妙处。对比可以丰富人物性格,强调人物感情等作用。

21. 文章结尾写到“他,又笑了:那泥土,甜丝丝的。”泥土为什么会“甜丝丝”的?

答案:一是实写,因为一包奶糖融化在泥土中,所以泥土是“甜丝丝”的;二是虚写:那甜丝丝的泥土,不仅饱含着“过去妈妈”的母爱,也包含着学校老师、传达室老头对小亮的爱心,让这些父母离异后的孩子也产生生活的渴望和动力;人间的至亲至爱犹如宽广厚实的大地,无所不在,无处不有等。

解析:根据所学所记,了解文章结尾的内容,结合语境从人物的情感因素来理解句子的含义。

点评:理解语句的含义,在结合语句所在的文段内容,体会作者的写作意图来分析。

22. 文中写小亮的“梦”有什么作用?

答案:文中写小亮的梦说明小亮向往美好生活,但这只能是一个梦,不能实现。

解析:根据所学所记,了解文章有关内容,结合语境从“小亮”心中的愿望来理解句子的含义。

点评:理解语句的含义,在结合语句所在的文段内容,体会作者的写作意图来分析。

23.小说开头说“虽已立春了,天还是很冷”,但结尾部分却说“不想,一夜之间地温回升,冰雪消融了,糖浆和雪水混在一起,渗入大地”这是不是前后有点矛盾?说说你的看法?

答案:一夜之间变化如此剧烈,这样写似乎很矛盾。结合文章看,这两处环境描写,一冷一暖,是明显的对立关系,这实际上是考查我们理解对比手法的作用。联系文章的主题,可明白文章表面上写的是天气,实际蕴含着深意。开头“虽已立春了,天还是很冷”,交代了故事发生的时间、气候特点,让读者感受到家庭破裂的丝丝凉意,为故事的展开作了铺垫。随着那包凝聚着母爱的糖的传递,寒意顿散,“一夜之间地温回升,冰雪消融了,糖浆和雪水混在一起,渗入大地”,这正是作者对母爱、亲情的讴歌——母爱、亲情能融化心灵的坚冰,给在艰辛中生活的人带来温暖和甜蜜。

文中写小亮的梦说明小亮向往美好生活,但这只能是一个梦,不能实现。

解析:根据所学所记,了解文章有关内容,理解文章所表达的主题,从以景写情这个角度来分析环境描写对表达人物情感的作用。

点评:叙事作品中,环境描写往往起烘托作用,学习中要好好体会,学会运用。

三、课内阅读

24.阅读文段西北风呼啸着,残雪在马路上翻卷。虽已立春了,天还是很冷。

她,倚着学校门口的一棵杨树,一动不动,宛如一座雪雕。

一阵电铃的急响。她黯淡的眼神里,射出热切的光。

一群唱着歌儿的孩子,跨出了校门,没有她的儿子;又一群说说笑笑的孩子,踏上了马路,也没有她的儿子……人影稀疏了,零落了,没有了。

吱呀呀的大铁门,锁住了沉寂的校园。

她一阵晕眩,几乎站立不住,跌跌撞撞地扑过去,双手紧抓铁栏使劲地摇着。

“干什么?”传达室的老头面带愠色走了出来。

“亮!我的小亮!”像喘息,又似哭泣。

“都放学了。”

“知……道……”她目光呆滞地低声喃喃着,无力地垂下脑袋,慢慢松开手,从大襟棉袄口袋里,掏出一包裹得很紧的、还带着体温的糖:“大伯,麻烦……给孩子。”

“叫什么?”

“王小亮。”

“几年级几班?”

“今天,刚过,八个生日。”

“我是问几年级几班!”老头显然有点不耐烦了。

“哦……大概……”她又惶然地摇摇头。

老奇怪地打量着这神经质的女人:“你到底是什么人?”

回答他的是夺眶而出的泪水和踉跄而去的背影。老头在疑惑中叹了口气,似乎明白了什么。

(1)下面理解错误的一项是( )

A.这段一开始通过静态描写将小亮妈妈苦苦等候的样子表现出来。

B.“宛如一座雪雕”,不失时机地暗示着天气的寒冷,与后面妈妈热切的眼神形成对比,一冷一热,更加突出母亲为了孩子不顾一切的心态。

C.写其他孩子的活动,是为了让这样寒冷的雪天中能增添一丝活力。

D.这段文字通过动静的结合,使我们清晰地看到一个母亲寻找儿子的过程,一个由期望到焦急再到失望的过程。

答案:C

(2)这一段描写真实细腻,请选取你喜欢的一句话或一个词语进行赏析。

答案:如:“她黯淡的眼神里,射出热切的光。”一句中“黯淡”、“热切”两个形容词形成对比,突出表明了她即将见到儿子的焦急而又欣喜的心情。再如:“她目光呆滞地低声喃喃着,无力地垂下脑袋,慢慢松开手”,呆滞的神态、无力的动作极其传神地写出了她内心的失望。

解析:第一题,C错,写其他孩子的目的是为了突出王小亮的妈妈等待儿子的焦急的心情。第二题,选出句子生动的词语具体分析其所表现的人物的心情,对词语的运用进行评价。

点评:叙事作品中,环境描写往往起烘托作用,学习中要好好体会,学会运用。赏析句子,要根据句子的内容和表达方面从运用的写作手法、表现的情境、表达的情感几个方面来分析,指出其精彩巧妙之处。要用评价语“形象生动”“突出”等。

四、拓展阅读

25.父亲的信

①父亲来信了,内容非常简单:“慧:你已经离家归队多日,也没有写信说你平安到达,你妈非常担心,每次归队后都应先写信。父。”

②于是,一种深深的愧疚慢慢弥散在心头。

③到远离家乡的辽北当兵,有了写家书的必要。但现在老了点,当军官了,潜意识中总认为与做农民的父亲无话可说,而所谓家书其实只是例行公事地报平安而已。父亲却认真得很,不但对我每次报平安的信仔细答复,隔一段时间,还会主动给我写信。父亲的信很短,一般不超过一页纸,有时只有三五句话,无非是告诉我家中一切都好,要学会自己照顾自己等等。

④父亲的信是很随意和马虎的,有时写信的纸好像是随手捡来的,正面还有无关的字迹,反面才载有几句嘱托。而且家中好像也没有一支真正能用的笔了,父亲能找到什么样的就用什么样的,所以给我的信中常有各色的笔迹。我曾提醒父亲不要用红色笔写信,但父亲“顽固”依旧。战友们读到家书的时候,往往都是激动异常,心情久久不能平静,而我读父亲的信很少有这样的感觉。父亲像在无意中写了这封信,从信中我读不到家的温馨,也读不出家里人是否对我有想念之意。我总是平静地读父亲的来信,像读一些与我无关的词句,然后收起来,留意一下这是父亲的第几封信。

⑤探家的时候,我开玩笑般对母亲提起父亲的信,想让母亲告诉父亲,如果没事就不必经常写信了。在我看来,父亲那些没有意义的信是不值几角邮资的。而母亲的话却出乎我的预料,“你爸写这些都成习惯了,到时候如果不给你写信,他就觉得像把你丢了一样。”像把我丢了一样?我不禁一怔,一种不可名状的东西在我心中升起。

⑥偶然翻看父亲的抽屉,意外地发现一沓信封,每个信封都贴好了邮票而且都写上了我的名字。我随手把信封一字排开,形成了一条长长的线。此时此刻,我不由泪流满面:我已是高空中的风筝,或许永远没有回归的一天;而父亲却在用信拉起一根长长的线,以便知道他的孩子在何处飞翔啊!

⑦到部队后,__________________________________________________(50字)

(1)本文第3段写父亲来信“认真得很”,而第4段却说父亲的信“很随意和马虎”,这是否矛盾?为什么?(请用简洁的语言描述)

答案:不矛盾。写父亲“认真得很”,是从父亲来信的“仔细答复”和及时、主动的角度来说的;写父亲“随意马虎”,是从父亲来信的信纸和笔迹来说的。角度不同,故不矛盾。

(2)第4段画线句子中的“像”字与下文哪句相照应?请用波浪线在文中画出。

答案:“你爸写这些都成习惯了,到时候如果不给你写信,他就觉得像把你丢了一样。”

解析:第一题,阅读文段,找到题中所示的情节,从作者写得的角度来分析说明。第二题,了解句子内容,根据句子内容相关性找到照应的语句即可。。

点评:此类题要看清题目答点,据此细心梳理文章内容,找到相关语句分析作答。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 10 页 (共 10 页)版权所有@21世纪教育网

苏教版语文八年级上册第三单元第12课《甜甜的泥土》同步练习

一.基础知识及运用。

1.《甜甜的泥土》作者是 ,本文选自 ,本文表现了 。

答案:黄飞|《甜甜的泥土|母亲对儿子的深深的爱。

解析:根据所学所记,直接填答即可。

点评:有关作家作品的信息课文注释中一般都注明,学习中要有所了解

2.全文以___________为线索,开头写________,中间写__________,_________,结尾写_________,全文结构严谨,浑然一体。

答案:一包奶糖|送奶糖|吃奶糖|埋奶糖|化奶糖

解析:根据所学所记,首先判断出文章的线索,根据线索,围绕“奶糖”梳理情节,按题目的提示将情节划分成四个部分,用短语一一概括。

点评:此题不难,关键是要对小说的故事情节熟悉,划分好情节点,填空式的题答题语句要精短。

3.给加点字注音或根据拼音写汉字。

宛 如 晕眩 yùn 色 吮

mò 地 抠 起 涮 净 劲 旅

答案: wǎn|xuàn|愠|shǔn|蓦|kōu|shuàn|jìng

解析:注意易错点,“宛”的韵母是an不是ang;“眩”读第四声不是第二声;“愠”不读“温”音;“吮”不读“允”音;不要将“蓦”错写成“暮”;“涮”不读“刷”音。

点评:根据拼音写汉字,首先要读准拼音,注意易错的声韵母,比如b与p,j、q、x的区别,n、l的区别,平舌音和翘舌音的区别,再结合语境判断。写汉字时注意不要写错别字,区别同音字形似字的偏旁部首的易错点。

4.给下列各组形近字组词。

眩______炫______泫_____ 蹭______憎______僧______

蓦_____ 幕______ 瞅______ 揪______

答案:头晕目眩|炫耀|泫然泪下|磨蹭|憎恨|僧人|蓦地|帷幕|瞅见|揪心

解析:分析各组形近字的结构,根据“形旁”了解文字的含义,然后组词。

点评:汉语中形近字很多,容易混淆。学习时要注意分辨,结合词语的含义记忆。

5.解释下列词语:

①热切:____________________________________________________________。

②夺眶而出:________________________________________________________。

③气势汹汹:________________________________________________________。

答案:热烈肯切|形容控制不住自己,眼泪从眼眶里飞快地流下来。|形容盛怒时很凶的样子

解析:根据知识积累直接解释词语即可,注意解释清楚词语中关键字。

点评:掌握常用词语,是语文学习的基本要求,平时学习要注意积累。

6.依次填入下列句中横线上的词语,最恰当的一项是( )

①三峡库区蓄水后,人们将看到“高峡出平湖”的壮丽________。

②我国第三颗北斗导航定位卫星发射升空,________了我国航天事业的又一新篇章。

③销声匿迹数十年的国家一级保护动物黑鹳、白鹤和雪雁等20多种________鸟类,最近陆续出现在黄河入海口。

A.景致 揭穿 珍稀

B.情景 揭露 珍奇

C.景观 揭开 珍稀

D.景致 揭露 珍贵

答案: C

解析:根据第一题所描写的景物观察和“壮丽”一词可判断应该选“景观”,答案为C。

点评:此类题根据的掌握的知识了解各项中近义词的意思,根据关键字区别意义细微的差别,再根据语境选择判断。

7. 改正下列句子中的错别字。

一阵电玲的急响。她黯淡的眼神里,射出热功的光。____________

吱呀呀的大铁门,锁止了沉寂的校园。____________

回答他的是夺框而出的泪水和踉仓而去的背影。____________

放学了,小亮还沉侵在欢乐之中,蹦蹦跳跳地朝家中走去。____________

答案:铃、切|住|眶、跄|浸

解析:仔细阅读各个句子,注意易错字的字形结构,根据句子的意思,从“同音”“形似”方面来判断错别字。

点评:错别字,主要是因音同或形似而错,掌握这个易错点,仔细辨析各项中汉字,根据汉字的特点,结合词义字义辨析判断。用反选排除法,有错就排除。

8.选出依次填入下列句子横线处的词语最恰当的一项( )

_________说五四时期的那一代有志青年为了中国的前途和命运曾在黑暗中苦苦求索是艰辛的,_________当代青年则是幸运的,_________在改革开放的实践中我们已经找到了当代中国的马克思主义——邓小平理论,这一理论_______使我们创造了过去的十年辉煌,也将使我们在新世纪里继续创造辉煌。

A. 尽管 那么 因此 不但

B. 如果 所以 既然 不仅

C. 如果 那么 因为 不仅

D. 尽管 但是 既然 不但

答案:C

解析:从第一句“……是……则是”结构形式来看,此句前后是假设关系,排除AD两项,根据关联词搭配原则,排除B项,答案为C。

点评:此类题要根据知识积累,了解各项中关联词所表示的复句类型,再分析句子,判断正确的答案。

9.在下列句中的括号内填进恰当的词。

他使劲拍拍口袋,不行,咋瞧都是 囊囊的。他 下小脑袋, 着指头,想了许久, 四周无人,迅速将糖 入路边的雪堆中,还特地 上一根小棒棒。

答案:鼓|低|吮|瞅|瞅|埋|插

解析:本段文字选自课文,根据所学所记,回顾课文有关内容,根据文段中的语境填写动词。

点评:此类题关键要熟悉课文,根据题意了要填写哪类词语。

10.下列各句中,划线的成语使用正确的一项是( )

A.古人给我们留下了许多荡气回肠的爱国故事,我们要重蹈覆辙,将古人的爱国精神发扬光大。

B.山区的孩子们想读书却没有校舍,没有书本,他们与我们现在拥有的读书条件真是无与伦比啊!

C.王老师批改作文非常认真,他常常吹毛求疵地指出我作文中的错别字。

D. 读书的方法。不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

答案: D

解析:A句中“重蹈覆辙”,指不吸取教训而再次失败,B句中“无与伦比”指优点特别突出同类之中没有能比得上的;C“吹毛求疵”指刻意挑出一些无关紧要的小毛病,这三个成语皆不符合句意,答案为D。

点评:本题不难,皆是常用成语,易于判断。成语是汉语的精华,平时学习要多加关注成语的意思、写法和用法,不仅要从义形上识别,还要注意感彩的特点。做题时判断成语对错,首先要把句子的意思看懂,注意成语的语言环境,再判断成语本身。

11.下列句子的标点符号使用正确的一项是( )

A.有诗云:“长桥驾彩虹,往来便是井。日中交易过,斜阳乱人影”。

B.未到婺源,婺源是一个奇迹,来到婺源,婺源有许多奇迹。

C.翻开《红楼梦》,我们会为曹雪芹当年在悼红轩中“披阅十载,增删五次”而感动。

D.北京的美食有哪些?您一定会说出一大串儿:什么豆汁儿啦、炒肝啦、爆肚啦……

答案: C

解析:用反选排除法,A项中“云”不用冒号,句子结尾的句号应在括号内。B项中“奇迹”后应是分号,D项中的冒号就为逗号。故答案为C。

点评:本题有难度,学生对一些标点符号的用法比较模糊,判断不清。标点符号的用法,不能硬记,而必须在实际运用中体会记忆,注意区别易混的标点符号。

12.没有语病的一项是( )

A.《西游记》的作者是吴承恩的故居坐落在风光秀丽的淮安。

B.增强法律意识,提高自我保护能力,是青少年健康成长的需要。

C.在酷热的夏季,雪碧、娃哈哈、农夫山泉等矿泉水是深受考生喜爱的夏季饮品之一。

D.中国珠峰登山队之所以能成功登上珠峰,是因为全体队员不畏艰险、团结协作的精神。

答案: B

解析:用反选排除法,A主语和宾语不搭配,应为“《西游记》的作者是故居坐落在风光秀丽的淮安的吴承恩”;B概念混乱,应为“在酷热的夏季,娃哈哈、农夫山泉等矿泉水是深受考生喜爱的夏季饮品之一”;D缺少谓语,应改为“中国珠峰登山队之所以能成功登上珠峰,是因为全体队员发扬了不畏艰险、团结协作的精神”。故答案为B。

点评:判断成语使用是否恰当,不仅要知道其含义,还要了解其用法和情感色彩,要根据语境从这三个方面判断正误。可使用排除法,先总观各项,把明显有错的先排除,缩小判断的范围,减轻判断的难度。

13.给文段中的横线选择恰当的句子,与原文衔接最紧密的一项是( )

历史是汹涌的潮汐,它呼啸着冲上沙滩时,人人都为之惊叹;它悄然退落时,许多人竟会忘却它的磅礴,然而沙滩忠实地记录着它的足迹。历史是起伏的潮汐,______,更不是历史的倒退,落潮之后,必定会有新的潮汐。

A.涨潮,是历史的峰巅;落潮,是历史的中断

B.涨潮,未必是历史的峰巅;落潮,也不是历史的中断

C.落潮,是历史的中断;涨潮,是历史的峰巅

D.落潮,也不是历史的中断;涨潮,未必是历史的峰巅

答案: B

解析:做此类问题时,学生应从整体上感知,找出所给句子前后之间的内在联系。在本句中,“是……未必是……更不是……”是一种句式。

点评:解答此类题,首先要阅读前后句子,准确判断它们共同表达的中心意思,分析句子之间的关系判断答案。

14.对下面描写“雨”的文段中所使用的修辞方法及其作用理解错误的一项是

我是根根晶亮的银线,神把我从天穹撒向人间,于是大自然拿我去把千山万壑装点。

我是颗颗璀璨的珍珠,从女神的皇冠上散落下来,于是清晨的女儿把我偷去,用以镶嵌绿野大地。

我是翩然而至的天使,一旦见到美丽的园林,就落下来,花草便昂起了头,挺起了腰,绽开了笑脸。在寂静中,我用纤细的手指轻轻的、轻轻的敲击着窗户上的玻璃,启迪着那些敏感的心扉……

A.选段中,把雨比喻成银线、珍珠,形象地写出了雨或细亮或圆润的情态。

B.选段中用“偷”一词,赋予“雨”以人的行为,生动形象地写出了雨的珍贵。

C.文段用“昂起了、挺起了、绽放了”的排比句式,写出了花草雨后富有生机活力的特点。表现了雨的滋润之功。

D.“轻轻的、轻轻的”在反复中,写出了雨的轻柔和对敏感心灵的启迪。

答案: B

解析:B句的“偷”是拟人写法,是赋予清晨以人的行为,而不是赋予“雨”以人的行为,“偷”雨的是清晨。

点评:本题不难,但要细心阅读。本题品析语言用判断正误选择题的形式较好,即用实例让学生了解了品析语言的方法,又考查了学生分析句子的理解能力。

二、问题理解

15.下列说法不正确的一项是( )

A. 本文是现代作家黄飞写的一篇小小说,小小说虽然篇幅短小,但“麻雀虽小,五脏俱全”,仍具有小说的一般特点。

B. 开头一句“西北风呼啸着,残雪在马路上翻卷”,通过景物描写交代了自然环境和故事发生的时令。

C. “她一阵晕眩,几乎站立不住,跌跌撞撞地扑过去,双手紧抓铁栏使劲地摇着。”这是行动描写,写出了一个母亲在见不到自己的儿子后心灵上所受到的沉重打击。

D. 小亮“情不自禁地伸出冻裂的小手指,抠起一点泥土放在舌尖上——他,又笑了:那泥土,甜丝丝的”。这一结尾,写出小亮由于缺少母爱及教育,而变得呆滞、麻木了。

答案:D

解析:这是一个诗化的结尾,意蕴丰富的结尾,给人无穷联想的结尾。那甜甜的泥土寄托着“过去的妈妈”对儿子王小亮的至爱亲情,滋润了小亮伤痛的心田;那甜丝丝的泥土,也包含着学校老师、传达室老头对小亮的爱心……这些人类的爱,让离异家庭的孩子获得了应有的爱和幸福,从而产生生活的渴望和动力

点评:此类选择判断题,要分析各项所涉及的知识点,抓住表述的要点,梳理课文内容,根据信息相关性,比较判断正误。

16.联系全文思考回答下面的问题。

①这位妈妈为什么要在一个很冷的日子里给自己的孩子送一包糖

②这位妈妈给儿子送一包糖,为什么一定要跑到学校去

③“老头在疑惑中叹了口气,似乎明白了什么”这句中,老头“疑惑”的是什么 他又“明白”了什么

答案:①她要送一包糖给儿子作生日礼物 ②这是个离异的家庭,儿子跟父亲过日子

③“疑惑”的是,这个女人是王小亮的亲人,为什么她要跑到学校来送糖。“明白”是说老头感到她可能有难言之隐,她与王小亮可能有特殊关系。

解析:此题意在引导学生了解故事发生的背景,理清文中所出现的人物之间的关系,初步感知王小亮过去的妈妈对他的爱。

点评:此类题关键要熟悉课文,了解作品的思想内容,平时学习要多阅读,理解问题。

17.老头问这位妈妈所找的人在几年级几班,可她却回答:“今天,刚过,八个生日。”她为什么会答非所问

答案:因为这位母亲一心想给儿子送生日礼物,爱子之情十分热切,只管想自己的心事,而不顾老头的问话

解析:抓住问题,根据所读所记,回顾课文内容,找到相关语句,从母亲对儿子的情感来分析作答。

点评:此类题关键要熟悉课文,了解作品的思想内容,平时学习要多阅读,理解问题。

18.作者通过对这位妈妈神态、动作的描写,表现了她的爱子之情。请摘出有关句子,并在你认为值得揣摩的词语下画圈,再从中选择一两个词语谈谈你的理解。

答案:她,倚着学校门口的一棵杨树,一动不动宛如一座雪雕。 词语分析:“一动不动”“宛如一座雪雕”:写这位母亲为了见儿子,给他送生日礼物,长久地站在雪地里,耐心地等待放学,表现了她对儿子的至爱深情。

解析:文中对王小亮过去妈妈的语言描写并不多,仅有的儿句也写出了她的答非所问。为表现她的爱子之情,文章主要运用了神态描写和动作描写的方法。

点评:此类题关键要熟悉课文,了解作品的思想内容,平时学习要多阅读,理解问题。

19.中写的那个“老头”是个怎样的人 他对表现“妈妈”的爱子之心有什么作用

答案:老头是个能理解人、有爱心的人。他被这位妈妈感动了,从不耐烦到决定替她送糖,对她起烘托作用

解析:老头在文章中只是一个陪衬性人物,是为表现主题的需要而设立的一个人物形象,文章通过对老头通情达理的描写展现了人间的至亲至爱犹如宽广厚实的大地,无所不在,无处不有这一主题。

点评:分析人物形象,要根据文中故事情节及人物的言行描写具体举例,从人物的性格和思想品质方面分析概括。

20.本文很多处运用了对比手法,请在文中找出形成对比的语句,并说说这样写的好处。

答案:王小亮“过去的妈妈”在学校门口前后的不同;传达室老头前后态度的变化;新旧妈妈的不同;小亮挖糖前后的不同等。这样写的好处是:可围绕表现母爱的珍贵、伟大及其巨大的感染力来认识。

解析:根据题中的要求,从“对比”的角度选中文中的句子,说明“对比”方法在表达人物情感上的强化作用。

点评:该题意在引导学生体会文中对比的妙处。对比可以丰富人物性格,强调人物感情等作用。

21. 文章结尾写到“他,又笑了:那泥土,甜丝丝的。”泥土为什么会“甜丝丝”的?

答案:一是实写,因为一包奶糖融化在泥土中,所以泥土是“甜丝丝”的;二是虚写:那甜丝丝的泥土,不仅饱含着“过去妈妈”的母爱,也包含着学校老师、传达室老头对小亮的爱心,让这些父母离异后的孩子也产生生活的渴望和动力;人间的至亲至爱犹如宽广厚实的大地,无所不在,无处不有等。

解析:根据所学所记,了解文章结尾的内容,结合语境从人物的情感因素来理解句子的含义。

点评:理解语句的含义,在结合语句所在的文段内容,体会作者的写作意图来分析。

22. 文中写小亮的“梦”有什么作用?

答案:文中写小亮的梦说明小亮向往美好生活,但这只能是一个梦,不能实现。

解析:根据所学所记,了解文章有关内容,结合语境从“小亮”心中的愿望来理解句子的含义。

点评:理解语句的含义,在结合语句所在的文段内容,体会作者的写作意图来分析。

23.小说开头说“虽已立春了,天还是很冷”,但结尾部分却说“不想,一夜之间地温回升,冰雪消融了,糖浆和雪水混在一起,渗入大地”这是不是前后有点矛盾?说说你的看法?

答案:一夜之间变化如此剧烈,这样写似乎很矛盾。结合文章看,这两处环境描写,一冷一暖,是明显的对立关系,这实际上是考查我们理解对比手法的作用。联系文章的主题,可明白文章表面上写的是天气,实际蕴含着深意。开头“虽已立春了,天还是很冷”,交代了故事发生的时间、气候特点,让读者感受到家庭破裂的丝丝凉意,为故事的展开作了铺垫。随着那包凝聚着母爱的糖的传递,寒意顿散,“一夜之间地温回升,冰雪消融了,糖浆和雪水混在一起,渗入大地”,这正是作者对母爱、亲情的讴歌——母爱、亲情能融化心灵的坚冰,给在艰辛中生活的人带来温暖和甜蜜。

文中写小亮的梦说明小亮向往美好生活,但这只能是一个梦,不能实现。

解析:根据所学所记,了解文章有关内容,理解文章所表达的主题,从以景写情这个角度来分析环境描写对表达人物情感的作用。

点评:叙事作品中,环境描写往往起烘托作用,学习中要好好体会,学会运用。

三、课内阅读

24.阅读文段西北风呼啸着,残雪在马路上翻卷。虽已立春了,天还是很冷。

她,倚着学校门口的一棵杨树,一动不动,宛如一座雪雕。

一阵电铃的急响。她黯淡的眼神里,射出热切的光。

一群唱着歌儿的孩子,跨出了校门,没有她的儿子;又一群说说笑笑的孩子,踏上了马路,也没有她的儿子……人影稀疏了,零落了,没有了。

吱呀呀的大铁门,锁住了沉寂的校园。

她一阵晕眩,几乎站立不住,跌跌撞撞地扑过去,双手紧抓铁栏使劲地摇着。

“干什么?”传达室的老头面带愠色走了出来。

“亮!我的小亮!”像喘息,又似哭泣。

“都放学了。”

“知……道……”她目光呆滞地低声喃喃着,无力地垂下脑袋,慢慢松开手,从大襟棉袄口袋里,掏出一包裹得很紧的、还带着体温的糖:“大伯,麻烦……给孩子。”

“叫什么?”

“王小亮。”

“几年级几班?”

“今天,刚过,八个生日。”

“我是问几年级几班!”老头显然有点不耐烦了。

“哦……大概……”她又惶然地摇摇头。

老奇怪地打量着这神经质的女人:“你到底是什么人?”

回答他的是夺眶而出的泪水和踉跄而去的背影。老头在疑惑中叹了口气,似乎明白了什么。

(1)下面理解错误的一项是( )

A.这段一开始通过静态描写将小亮妈妈苦苦等候的样子表现出来。

B.“宛如一座雪雕”,不失时机地暗示着天气的寒冷,与后面妈妈热切的眼神形成对比,一冷一热,更加突出母亲为了孩子不顾一切的心态。

C.写其他孩子的活动,是为了让这样寒冷的雪天中能增添一丝活力。

D.这段文字通过动静的结合,使我们清晰地看到一个母亲寻找儿子的过程,一个由期望到焦急再到失望的过程。

答案:C

(2)这一段描写真实细腻,请选取你喜欢的一句话或一个词语进行赏析。

答案:如:“她黯淡的眼神里,射出热切的光。”一句中“黯淡”、“热切”两个形容词形成对比,突出表明了她即将见到儿子的焦急而又欣喜的心情。再如:“她目光呆滞地低声喃喃着,无力地垂下脑袋,慢慢松开手”,呆滞的神态、无力的动作极其传神地写出了她内心的失望。

解析:第一题,C错,写其他孩子的目的是为了突出王小亮的妈妈等待儿子的焦急的心情。第二题,选出句子生动的词语具体分析其所表现的人物的心情,对词语的运用进行评价。

点评:叙事作品中,环境描写往往起烘托作用,学习中要好好体会,学会运用。赏析句子,要根据句子的内容和表达方面从运用的写作手法、表现的情境、表达的情感几个方面来分析,指出其精彩巧妙之处。要用评价语“形象生动”“突出”等。

四、拓展阅读

25.父亲的信

①父亲来信了,内容非常简单:“慧:你已经离家归队多日,也没有写信说你平安到达,你妈非常担心,每次归队后都应先写信。父。”

②于是,一种深深的愧疚慢慢弥散在心头。

③到远离家乡的辽北当兵,有了写家书的必要。但现在老了点,当军官了,潜意识中总认为与做农民的父亲无话可说,而所谓家书其实只是例行公事地报平安而已。父亲却认真得很,不但对我每次报平安的信仔细答复,隔一段时间,还会主动给我写信。父亲的信很短,一般不超过一页纸,有时只有三五句话,无非是告诉我家中一切都好,要学会自己照顾自己等等。

④父亲的信是很随意和马虎的,有时写信的纸好像是随手捡来的,正面还有无关的字迹,反面才载有几句嘱托。而且家中好像也没有一支真正能用的笔了,父亲能找到什么样的就用什么样的,所以给我的信中常有各色的笔迹。我曾提醒父亲不要用红色笔写信,但父亲“顽固”依旧。战友们读到家书的时候,往往都是激动异常,心情久久不能平静,而我读父亲的信很少有这样的感觉。父亲像在无意中写了这封信,从信中我读不到家的温馨,也读不出家里人是否对我有想念之意。我总是平静地读父亲的来信,像读一些与我无关的词句,然后收起来,留意一下这是父亲的第几封信。

⑤探家的时候,我开玩笑般对母亲提起父亲的信,想让母亲告诉父亲,如果没事就不必经常写信了。在我看来,父亲那些没有意义的信是不值几角邮资的。而母亲的话却出乎我的预料,“你爸写这些都成习惯了,到时候如果不给你写信,他就觉得像把你丢了一样。”像把我丢了一样?我不禁一怔,一种不可名状的东西在我心中升起。

⑥偶然翻看父亲的抽屉,意外地发现一沓信封,每个信封都贴好了邮票而且都写上了我的名字。我随手把信封一字排开,形成了一条长长的线。此时此刻,我不由泪流满面:我已是高空中的风筝,或许永远没有回归的一天;而父亲却在用信拉起一根长长的线,以便知道他的孩子在何处飞翔啊!

⑦到部队后,__________________________________________________(50字)

(1)本文第3段写父亲来信“认真得很”,而第4段却说父亲的信“很随意和马虎”,这是否矛盾?为什么?(请用简洁的语言描述)

答案:不矛盾。写父亲“认真得很”,是从父亲来信的“仔细答复”和及时、主动的角度来说的;写父亲“随意马虎”,是从父亲来信的信纸和笔迹来说的。角度不同,故不矛盾。

(2)第4段画线句子中的“像”字与下文哪句相照应?请用波浪线在文中画出。

答案:“你爸写这些都成习惯了,到时候如果不给你写信,他就觉得像把你丢了一样。”

解析:第一题,阅读文段,找到题中所示的情节,从作者写得的角度来分析说明。第二题,了解句子内容,根据句子内容相关性找到照应的语句即可。。

点评:此类题要看清题目答点,据此细心梳理文章内容,找到相关语句分析作答。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 10 页 (共 10 页)版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元

- 一 七律·长征

- 二 《长征组歌》两首

- 三 老山界

- 四 草

- 五 《长征》节选

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 枣核

- 七 最后一课

- 八 始终眷恋着祖国

- 九 古诗四首(春望、泊秦淮、十一月四日风雨大作、过

- 十 晏子使楚

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 背影

- 十二 甜甜的泥土

- 十三 人琴俱亡

- 十四 我的母亲

- 十五 父母的心

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 小石潭记

- 十七 记承天寺夜游

- 十八 阿里山纪行

- 十九 美丽的西双版纳

- 二十 蓝蓝的威尼斯

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 苏州园林

- 二十二 都市精灵

- 二十三 幽径悲剧

- 二十四 明天不封阳台

- 二十五 治水必躬亲

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 从小就要爱科学

- 二十七 在太空中理家

- 二十八 奇妙的克隆

- 二十九 送你一束转基因花

- 三十 师生自荐课文

- 诵读欣赏