山西省县域联盟2024-2025学年高一下学期5月月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省县域联盟2024-2025学年高一下学期5月月考历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年第二学期县域联盟测评高一历史试题

(考试时间75分钟,满分100分)

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.古代埃及太阳历将一年分为三季,即泛滥季、播种季和收获季,每季四个月,每月30天,年终加5天节日,一共365天。古埃及人还能够计算长方形、三角形、梯形和圆的面积。这说明,古埃及的文明成就

A.领先世界其他地区 B.源于生产生活实践

C.为大河文明所特有 D.深刻影响人类文明

2.公元前3世纪,东地中海沿岸一些重要的文化都会形成、发展。希腊雅典是戏剧、哲学的中心,埃及亚历山大里亚是诗歌、科学和古籍整理的中心,西亚帕加马是建筑性雕塑的中心。这些文化中心的形成主要得益于

A.亚历山大的征服 B.交通条件的改善

C.商品经济的发展 D.艺术形式的丰富

3.1086年,英王威廉一世在索尔兹伯里召开封臣效忠宣誓会,要求英国封建贵族宣誓永远忠于国王,反对国王的所有敌人。他还进一步要求封臣的封臣也必须对封主宣誓效忠,并提供军役。据此可知,当时英国

A.封君封臣制得到发展 B.国王权力有所强化

C.民族国家建立并巩固 D.封建贵族力量削弱

4.金庸武侠小说中的“明教”原型为摩尼教,于3世纪起源于波斯,其教义吸收了基督救赎思想、祆教光明论与佛教因果轮回等理念。图1为福建泉州草庵遗址的摩尼光佛石刻雕像,为世界仅存的摩尼教佛像。该文物可以用来实证

A.武侠故事的确凿

B.中华文化的辐射影响力

C.波斯帝国的扩张

D.不同文明间的文化交流

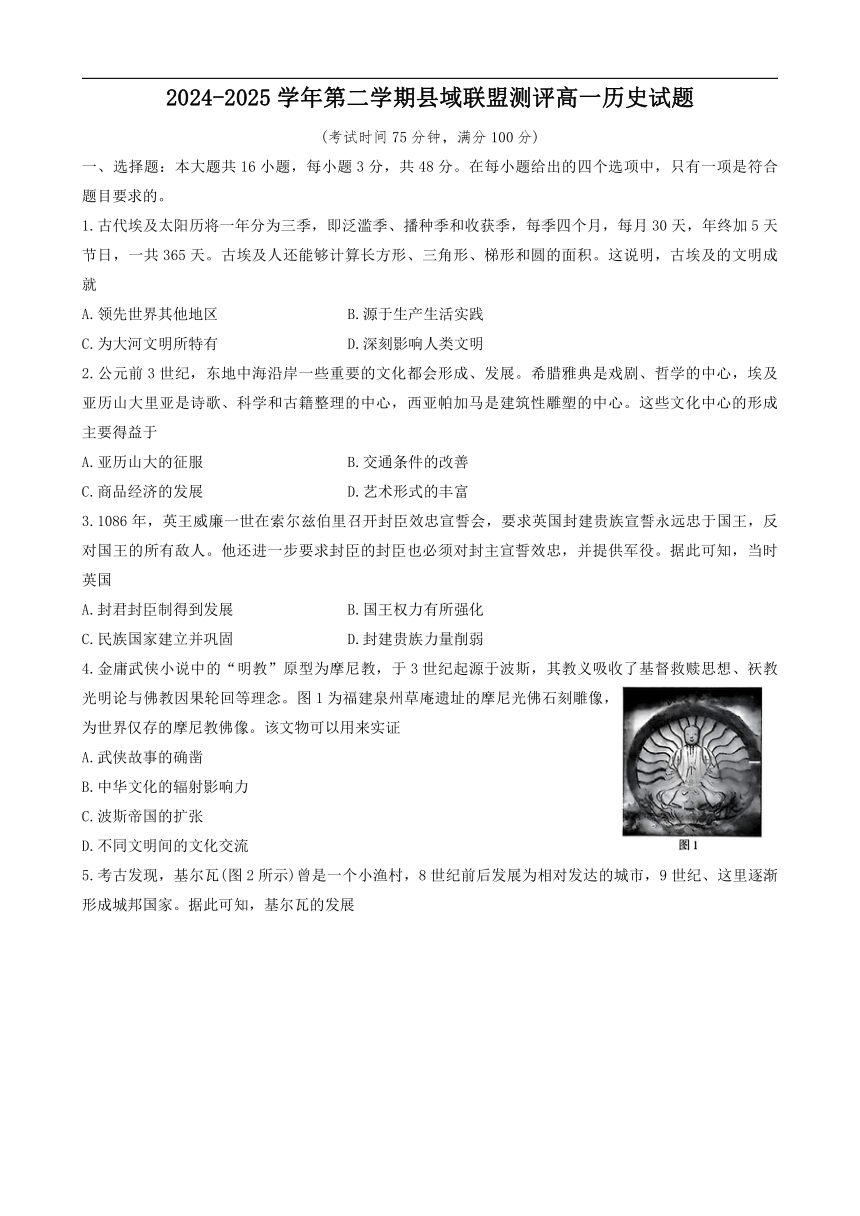

5.考古发现,基尔瓦(图2所示)曾是一个小渔村,8世纪前后发展为相对发达的城市,9世纪、这里逐渐形成城邦国家。据此可知,基尔瓦的发展

A.得益于城市自治的出现 B.整合了不同地区的文化

C.垄断了东西贸易的商路 D.体现了区域联系的增强

6.《共产党宣言》中提出:“美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”马克思意在强调新航路的开辟

A.加剧亚非拉的苦难 B.扩大地理认知范围

C.促进欧洲社会转型 D.促进世界商贸发展

7.在宗教改革过程中,马丁·路德告诫全体教徒“切勿乱说、乱想、乱动”,应“合法地前进”。下层民众则强烈要求改革现存的社会制度,少数激进者甚至主张废除私有制,消灭阶级压迫和剥削。据此可知,欧洲宗教改革

A.背离了基督教思想主张 B.标志着社会主义思潮出现

C.促进了思想解放的深化 D.得到了各阶层的广泛支持

8.拿破仑执政后,不断整顿国家财政,将收税权从地方集中到中央,并采取了国家订货、巨额津贴补助、鼓励竞争和使用机器生产、保护发明专利、举办博览会等措施。这些措施

A.顺应了社会发展的需求 B.保障了法国社会的稳定

C.促进了启蒙思想的传播 D.强化了君主的专制权力

9.在1815年至1914年这一百年间,欧洲出现的国家间正式军事联盟和条约多达84个,其中76个联盟至少有一个大国参加,53个联盟至少有两个大国参加。这些联盟的出现

A.加剧了世界的不稳定性 B.促进了世界的多极化

C.保障了大国的安全利益 D.构建了新的国际秩序

10.18世纪末,瓦特凭借其蒸汽机技术专利获得巨额财富,但其蒸汽机效率未有显著提升。而在瓦特专利期结束后的三十年间,引擎的飞速改进使一些关键性发明如蒸汽火车、轮船和蒸汽珍妮纺织机等得到广泛使用。这表明

A.专利制度有利于社会进步 B.西方已进入知识经济时代

C.工业革命向更深层次迈进 D.科技竞争推动了产业发展

11.1871年,来自巴黎的一份文件公开宜布废除工厂夜班制度与罚款制度,并对城市闲置房屋进行征用以安置那此遭到凡尔赛炮轰而无家可归的人们。文件中这些措施

A.推动了法国工业化建设 B.实践了马克思主义理论

C.意在巩固民主共和政体 D.能够体现社会主义方向

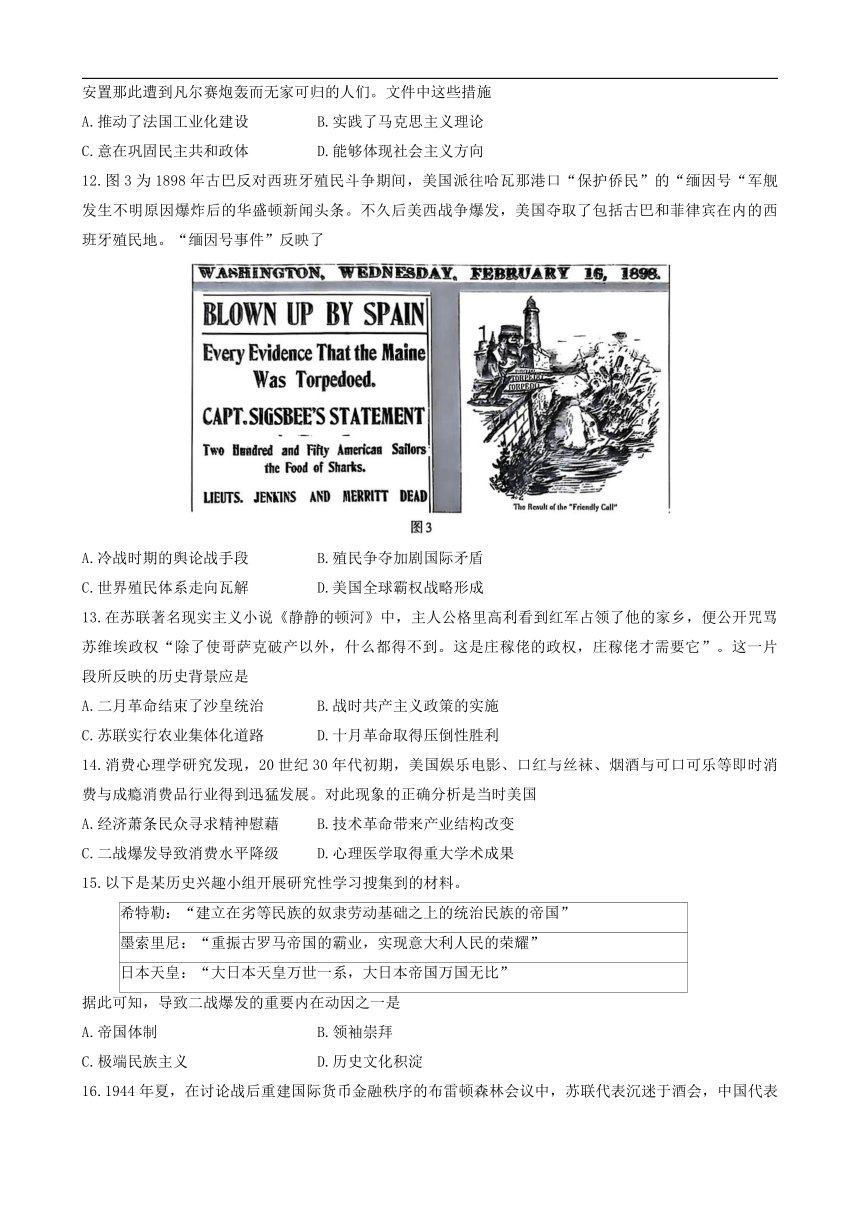

12.图3为1898年古巴反对西班牙殖民斗争期间,美国派往哈瓦那港口“保护侨民”的“缅因号“军舰发生不明原因爆炸后的华盛顿新闻头条。不久后美西战争爆发,美国夺取了包括古巴和菲律宾在内的西班牙殖民地。“缅因号事件”反映了

A.冷战时期的舆论战手段 B.殖民争夺加剧国际矛盾

C.世界殖民体系走向瓦解 D.美国全球霸权战略形成

13.在苏联著名现实主义小说《静静的顿河》中,主人公格里高利看到红军占领了他的家乡,便公开咒骂苏维埃政权“除了使哥萨克破产以外,什么都得不到。这是庄稼佬的政权,庄稼佬才需要它”。这一片段所反映的历史背景应是

A.二月革命结束了沙皇统治 B.战时共产主义政策的实施

C.苏联实行农业集体化道路 D.十月革命取得压倒性胜利

14.消费心理学研究发现,20世纪30年代初期,美国娱乐电影、口红与丝袜、烟酒与可口可乐等即时消费与成瘾消费品行业得到迅猛发展。对此现象的正确分析是当时美国

A.经济萧条民众寻求精神慰藉 B.技术革命带来产业结构改变

C.二战爆发导致消费水平降级 D.心理医学取得重大学术成果

15.以下是某历史兴趣小组开展研究性学习搜集到的材料。

希特勒:“建立在劣等民族的奴隶劳动基础之上的统治民族的帝国”

墨索里尼:“重振古罗马帝国的霸业,实现意大利人民的荣耀”

日本天皇:“大日本天皇万世一系,大日本帝国万国无比”

据此可知,导致二战爆发的重要内在动因之一是

A.帝国体制 B.领袖崇拜

C.极端民族主义 D.历史文化积淀

16.1944年夏,在讨论战后重建国际货币金融秩序的布雷顿森林会议中,苏联代表沉迷于酒会,中国代表热衷于外出散步。只有英美两国代表持续近二十天的争吵,会议最终以美国提出的“怀特计划”为基础构建起以美元为中心的国际货币体系。布雷顿森林会议的史实说明

A.国际金融秩序遭到法西斯破坏 B.世界格局呈现出多极化趋势

C.国家利益与力量主导国际关系 D.社会主义国家受到西方排斥

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

在古希腊时期的学者中,苏格拉底较关注伦理问题,赫拉克利特关注人的幸福问题,柏拉图倡导智慧、勇敢、有节制、公道。亚里士多德则认为美德在于适中。这些都是人的行为准则等方面的观念……较早的希腊哲人认为一些元素是事物的根本。如泰勒斯认为是水,阿那克西美尼认为是气,赫拉克利特认为是火,德谟克利特等认为是原子。还有一些人认为是一些抽象的概念,如毕达哥拉斯认为是数,柏拉图认为是理念……

印度古代最初形成的有较多哲学理论的奥义书的主流思想是婆罗门教的观念。印度历史上形成的主要哲学流派除了顺世论一派之外,其他派别都是宗教体系中的哲学派别……古印度的哲学思想理论等基本上都是与宗教观念混合在一起的。例如,古印度的“梵”的观念既是一个哲学上的最高实体,也常常被视为一个最高神……印度哲学史上,正统派与非正统派(如佛教、耆那教)长期共存,甚至伊斯兰教传入后,苏非派与经院派也在互动中发展。

———摘编自姚卫群《中西印三大哲学传统发展的差别与特色》

(1)根据上述材料,分别概括古代希腊和印度哲学的特点。(6分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,分别指出古代希腊和印度哲学产生上述特点的原因。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 在哥伦布到达美洲时,印第安绝大多数部落还处于渔猎采集时代。各部落均拥有各自的语系和方言,部落间交往沟通困难。印第安人没有驯养马匹和发明车轮,远距离的交通运输几乎难以进行。不会冶铁技术,没有铁制工具,不能有效地开发、利用资源。不能在较大范围的交流沟通,难以远距离往来交换,使各部落在相当孤立闭塞的状态中分散发展,不能形成相互促进、共同发展的趋势。

材料二 向拉美地区进行殖民与扩张的西班牙和葡萄牙,其国内封建王权和贵族势力较为强大,其目的是为王室获取金银财宝。为达到这一目的,王室多雇佣一些生性残暴的冒险家前往美洲,对印第安人进行征服和屠戮,以夺取其宝藏。在这一过程中,母国的各种封建制度和习俗均被移植过来,所建立的殖民地不过是宗主国在新大陆的翻版。这种情况不仅影响到拉美独立后各国的发展,而且也制约着印第安人的命运。

向北关地区殖民的、主要是英、法、荷兰这几个资本主义较早发达的国家。 它们向北芺殖民、固然也带有掠取财宝的动机,但更主要的则是开发资源,扩充市场,建立殖民贸易体系。英、法等国不是进行大举征服,而是展开多方探查,搜集当地的自然及人文资料、然后组织殖民贸易公司,开始有计划地移民和开发。

————以上摘编自李剑鸣《两个世界文明汇合与北美印第安人的历史命运》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美洲印第安文明相对落后的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,比较拉美和北美地区被殖民的历史差异,并指出这种差异对各自发展所带来的影响。(10分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

有学者概括了“现代化”的四层含义。

(一)现代化是指近代资本主义兴起后的特定国际关系格局下,经济上落后国家通过大搞技术革命,在经济和技术上赶超世界先进水平的历史过程。

(二)现代化实质上就是工业化,更确切地说是经济落后国家实现工业化的进程。

(三)现代化是自科学革命以来人类急剧变动的过程的统称。人类社会在现阶段发生的史无前例的变化,不仅限于工业领域或经济领域,同时也发生在知识增长、政治发展、社会动员以及心理适应等各个方面。

(四)现代化主要是一种心理态度、价值观和生活方式的改变过程。现代化可以看作是代表我们这个历史时代的一种“文明的形式”。

——摘编自罗荣渠《现代化理论与历史研究》

就材料中的部分或整体内容,结合世界史相关知识,谈谈你对“现代化”的认识。(要求:见解明确,史论结合,逻辑严谨,表述准确)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 1918年1月,美国总统威尔逊向世界抛出包括“民族自决”“裁减军备”“杜绝秘密外交”以及“建立国际联盟组织”在内的“十四点和平纲领”,代表了新兴的美国对世界秩序的基本构想,也反映了时代要求。但这些提议并未得到欧洲盟友的认同。法国的目标是最大限度地削弱德国,重建法国大陆霸权;英国则反对肢解德国,以利制约法国和苏俄。此外,英法两国在战争中遭到巨大损失,不甘心由美国来指手画脚。最终,凡尔赛使理想主义十足的美国一无所获之后,又回到了孤立主义中去。

材料二 在二战尚未结束之际,罗斯福总统就开始构想美国的战后世界蓝图,试图在战后建立一种大国协调下的集体安全。他所设想的大国主要是美、苏、英三国合作,其关键是美苏合作。在政治上建立集体安全的同时,罗斯福在经济方面又精心筹划了美国主导下的战后国际经济秩序,主要是从金融、贸易和投资三方面来扩张美国经济。罗斯福的战后世界蓝图实质上是一种世界范围内的“门罗主义”。通过建立政治上的集体安全来保证世界和平,而美国以其身强大的经济军事实力在其中发挥主导作用,从而保证世界资本主义经济体制在一种和平环境中正常运行,实现世界性的门户开放。

————以上材料摘编自刘德斌主编《国际关系史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括凡尔赛会议美国一无所获的原因。(6分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,简要评析两次大战后美国的对外政策。(8分)

(考试时间75分钟,满分100分)

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.古代埃及太阳历将一年分为三季,即泛滥季、播种季和收获季,每季四个月,每月30天,年终加5天节日,一共365天。古埃及人还能够计算长方形、三角形、梯形和圆的面积。这说明,古埃及的文明成就

A.领先世界其他地区 B.源于生产生活实践

C.为大河文明所特有 D.深刻影响人类文明

2.公元前3世纪,东地中海沿岸一些重要的文化都会形成、发展。希腊雅典是戏剧、哲学的中心,埃及亚历山大里亚是诗歌、科学和古籍整理的中心,西亚帕加马是建筑性雕塑的中心。这些文化中心的形成主要得益于

A.亚历山大的征服 B.交通条件的改善

C.商品经济的发展 D.艺术形式的丰富

3.1086年,英王威廉一世在索尔兹伯里召开封臣效忠宣誓会,要求英国封建贵族宣誓永远忠于国王,反对国王的所有敌人。他还进一步要求封臣的封臣也必须对封主宣誓效忠,并提供军役。据此可知,当时英国

A.封君封臣制得到发展 B.国王权力有所强化

C.民族国家建立并巩固 D.封建贵族力量削弱

4.金庸武侠小说中的“明教”原型为摩尼教,于3世纪起源于波斯,其教义吸收了基督救赎思想、祆教光明论与佛教因果轮回等理念。图1为福建泉州草庵遗址的摩尼光佛石刻雕像,为世界仅存的摩尼教佛像。该文物可以用来实证

A.武侠故事的确凿

B.中华文化的辐射影响力

C.波斯帝国的扩张

D.不同文明间的文化交流

5.考古发现,基尔瓦(图2所示)曾是一个小渔村,8世纪前后发展为相对发达的城市,9世纪、这里逐渐形成城邦国家。据此可知,基尔瓦的发展

A.得益于城市自治的出现 B.整合了不同地区的文化

C.垄断了东西贸易的商路 D.体现了区域联系的增强

6.《共产党宣言》中提出:“美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”马克思意在强调新航路的开辟

A.加剧亚非拉的苦难 B.扩大地理认知范围

C.促进欧洲社会转型 D.促进世界商贸发展

7.在宗教改革过程中,马丁·路德告诫全体教徒“切勿乱说、乱想、乱动”,应“合法地前进”。下层民众则强烈要求改革现存的社会制度,少数激进者甚至主张废除私有制,消灭阶级压迫和剥削。据此可知,欧洲宗教改革

A.背离了基督教思想主张 B.标志着社会主义思潮出现

C.促进了思想解放的深化 D.得到了各阶层的广泛支持

8.拿破仑执政后,不断整顿国家财政,将收税权从地方集中到中央,并采取了国家订货、巨额津贴补助、鼓励竞争和使用机器生产、保护发明专利、举办博览会等措施。这些措施

A.顺应了社会发展的需求 B.保障了法国社会的稳定

C.促进了启蒙思想的传播 D.强化了君主的专制权力

9.在1815年至1914年这一百年间,欧洲出现的国家间正式军事联盟和条约多达84个,其中76个联盟至少有一个大国参加,53个联盟至少有两个大国参加。这些联盟的出现

A.加剧了世界的不稳定性 B.促进了世界的多极化

C.保障了大国的安全利益 D.构建了新的国际秩序

10.18世纪末,瓦特凭借其蒸汽机技术专利获得巨额财富,但其蒸汽机效率未有显著提升。而在瓦特专利期结束后的三十年间,引擎的飞速改进使一些关键性发明如蒸汽火车、轮船和蒸汽珍妮纺织机等得到广泛使用。这表明

A.专利制度有利于社会进步 B.西方已进入知识经济时代

C.工业革命向更深层次迈进 D.科技竞争推动了产业发展

11.1871年,来自巴黎的一份文件公开宜布废除工厂夜班制度与罚款制度,并对城市闲置房屋进行征用以安置那此遭到凡尔赛炮轰而无家可归的人们。文件中这些措施

A.推动了法国工业化建设 B.实践了马克思主义理论

C.意在巩固民主共和政体 D.能够体现社会主义方向

12.图3为1898年古巴反对西班牙殖民斗争期间,美国派往哈瓦那港口“保护侨民”的“缅因号“军舰发生不明原因爆炸后的华盛顿新闻头条。不久后美西战争爆发,美国夺取了包括古巴和菲律宾在内的西班牙殖民地。“缅因号事件”反映了

A.冷战时期的舆论战手段 B.殖民争夺加剧国际矛盾

C.世界殖民体系走向瓦解 D.美国全球霸权战略形成

13.在苏联著名现实主义小说《静静的顿河》中,主人公格里高利看到红军占领了他的家乡,便公开咒骂苏维埃政权“除了使哥萨克破产以外,什么都得不到。这是庄稼佬的政权,庄稼佬才需要它”。这一片段所反映的历史背景应是

A.二月革命结束了沙皇统治 B.战时共产主义政策的实施

C.苏联实行农业集体化道路 D.十月革命取得压倒性胜利

14.消费心理学研究发现,20世纪30年代初期,美国娱乐电影、口红与丝袜、烟酒与可口可乐等即时消费与成瘾消费品行业得到迅猛发展。对此现象的正确分析是当时美国

A.经济萧条民众寻求精神慰藉 B.技术革命带来产业结构改变

C.二战爆发导致消费水平降级 D.心理医学取得重大学术成果

15.以下是某历史兴趣小组开展研究性学习搜集到的材料。

希特勒:“建立在劣等民族的奴隶劳动基础之上的统治民族的帝国”

墨索里尼:“重振古罗马帝国的霸业,实现意大利人民的荣耀”

日本天皇:“大日本天皇万世一系,大日本帝国万国无比”

据此可知,导致二战爆发的重要内在动因之一是

A.帝国体制 B.领袖崇拜

C.极端民族主义 D.历史文化积淀

16.1944年夏,在讨论战后重建国际货币金融秩序的布雷顿森林会议中,苏联代表沉迷于酒会,中国代表热衷于外出散步。只有英美两国代表持续近二十天的争吵,会议最终以美国提出的“怀特计划”为基础构建起以美元为中心的国际货币体系。布雷顿森林会议的史实说明

A.国际金融秩序遭到法西斯破坏 B.世界格局呈现出多极化趋势

C.国家利益与力量主导国际关系 D.社会主义国家受到西方排斥

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

在古希腊时期的学者中,苏格拉底较关注伦理问题,赫拉克利特关注人的幸福问题,柏拉图倡导智慧、勇敢、有节制、公道。亚里士多德则认为美德在于适中。这些都是人的行为准则等方面的观念……较早的希腊哲人认为一些元素是事物的根本。如泰勒斯认为是水,阿那克西美尼认为是气,赫拉克利特认为是火,德谟克利特等认为是原子。还有一些人认为是一些抽象的概念,如毕达哥拉斯认为是数,柏拉图认为是理念……

印度古代最初形成的有较多哲学理论的奥义书的主流思想是婆罗门教的观念。印度历史上形成的主要哲学流派除了顺世论一派之外,其他派别都是宗教体系中的哲学派别……古印度的哲学思想理论等基本上都是与宗教观念混合在一起的。例如,古印度的“梵”的观念既是一个哲学上的最高实体,也常常被视为一个最高神……印度哲学史上,正统派与非正统派(如佛教、耆那教)长期共存,甚至伊斯兰教传入后,苏非派与经院派也在互动中发展。

———摘编自姚卫群《中西印三大哲学传统发展的差别与特色》

(1)根据上述材料,分别概括古代希腊和印度哲学的特点。(6分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,分别指出古代希腊和印度哲学产生上述特点的原因。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 在哥伦布到达美洲时,印第安绝大多数部落还处于渔猎采集时代。各部落均拥有各自的语系和方言,部落间交往沟通困难。印第安人没有驯养马匹和发明车轮,远距离的交通运输几乎难以进行。不会冶铁技术,没有铁制工具,不能有效地开发、利用资源。不能在较大范围的交流沟通,难以远距离往来交换,使各部落在相当孤立闭塞的状态中分散发展,不能形成相互促进、共同发展的趋势。

材料二 向拉美地区进行殖民与扩张的西班牙和葡萄牙,其国内封建王权和贵族势力较为强大,其目的是为王室获取金银财宝。为达到这一目的,王室多雇佣一些生性残暴的冒险家前往美洲,对印第安人进行征服和屠戮,以夺取其宝藏。在这一过程中,母国的各种封建制度和习俗均被移植过来,所建立的殖民地不过是宗主国在新大陆的翻版。这种情况不仅影响到拉美独立后各国的发展,而且也制约着印第安人的命运。

向北关地区殖民的、主要是英、法、荷兰这几个资本主义较早发达的国家。 它们向北芺殖民、固然也带有掠取财宝的动机,但更主要的则是开发资源,扩充市场,建立殖民贸易体系。英、法等国不是进行大举征服,而是展开多方探查,搜集当地的自然及人文资料、然后组织殖民贸易公司,开始有计划地移民和开发。

————以上摘编自李剑鸣《两个世界文明汇合与北美印第安人的历史命运》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美洲印第安文明相对落后的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,比较拉美和北美地区被殖民的历史差异,并指出这种差异对各自发展所带来的影响。(10分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

有学者概括了“现代化”的四层含义。

(一)现代化是指近代资本主义兴起后的特定国际关系格局下,经济上落后国家通过大搞技术革命,在经济和技术上赶超世界先进水平的历史过程。

(二)现代化实质上就是工业化,更确切地说是经济落后国家实现工业化的进程。

(三)现代化是自科学革命以来人类急剧变动的过程的统称。人类社会在现阶段发生的史无前例的变化,不仅限于工业领域或经济领域,同时也发生在知识增长、政治发展、社会动员以及心理适应等各个方面。

(四)现代化主要是一种心理态度、价值观和生活方式的改变过程。现代化可以看作是代表我们这个历史时代的一种“文明的形式”。

——摘编自罗荣渠《现代化理论与历史研究》

就材料中的部分或整体内容,结合世界史相关知识,谈谈你对“现代化”的认识。(要求:见解明确,史论结合,逻辑严谨,表述准确)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 1918年1月,美国总统威尔逊向世界抛出包括“民族自决”“裁减军备”“杜绝秘密外交”以及“建立国际联盟组织”在内的“十四点和平纲领”,代表了新兴的美国对世界秩序的基本构想,也反映了时代要求。但这些提议并未得到欧洲盟友的认同。法国的目标是最大限度地削弱德国,重建法国大陆霸权;英国则反对肢解德国,以利制约法国和苏俄。此外,英法两国在战争中遭到巨大损失,不甘心由美国来指手画脚。最终,凡尔赛使理想主义十足的美国一无所获之后,又回到了孤立主义中去。

材料二 在二战尚未结束之际,罗斯福总统就开始构想美国的战后世界蓝图,试图在战后建立一种大国协调下的集体安全。他所设想的大国主要是美、苏、英三国合作,其关键是美苏合作。在政治上建立集体安全的同时,罗斯福在经济方面又精心筹划了美国主导下的战后国际经济秩序,主要是从金融、贸易和投资三方面来扩张美国经济。罗斯福的战后世界蓝图实质上是一种世界范围内的“门罗主义”。通过建立政治上的集体安全来保证世界和平,而美国以其身强大的经济军事实力在其中发挥主导作用,从而保证世界资本主义经济体制在一种和平环境中正常运行,实现世界性的门户开放。

————以上材料摘编自刘德斌主编《国际关系史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括凡尔赛会议美国一无所获的原因。(6分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,简要评析两次大战后美国的对外政策。(8分)

同课章节目录