河南省南阳市六校2024-2025学年高一下学期第二次联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省南阳市六校2024-2025学年高一下学期第二次联考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 210.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2025年春期六校第二次联考

高一年级历史试题

(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.学术界普遍认为,小麦原产于西亚,大约4000年前传入中国,经历了环境适应与品种改造,完成了从北方到南方的空间扩展历程。这一现象说明

A.各地隔绝的状态开始被打破 B.中华文明与西亚文明一脉相承

C.丝绸之路促进中外文化交流 D.区域交流促进文明发展与进步

2.在苏格拉底看来,雅典民主制的最大弊端就是“外行治国”,即听任国家的命运由丝毫不懂政治知识的普通民众去摆布。由此可知,苏格拉底主张

A.普及教育提升公民道德 B.改革民主程序规避直接民主弊端

C.削弱领袖权威防止专制 D.改革雅典民主政体实行君主政治

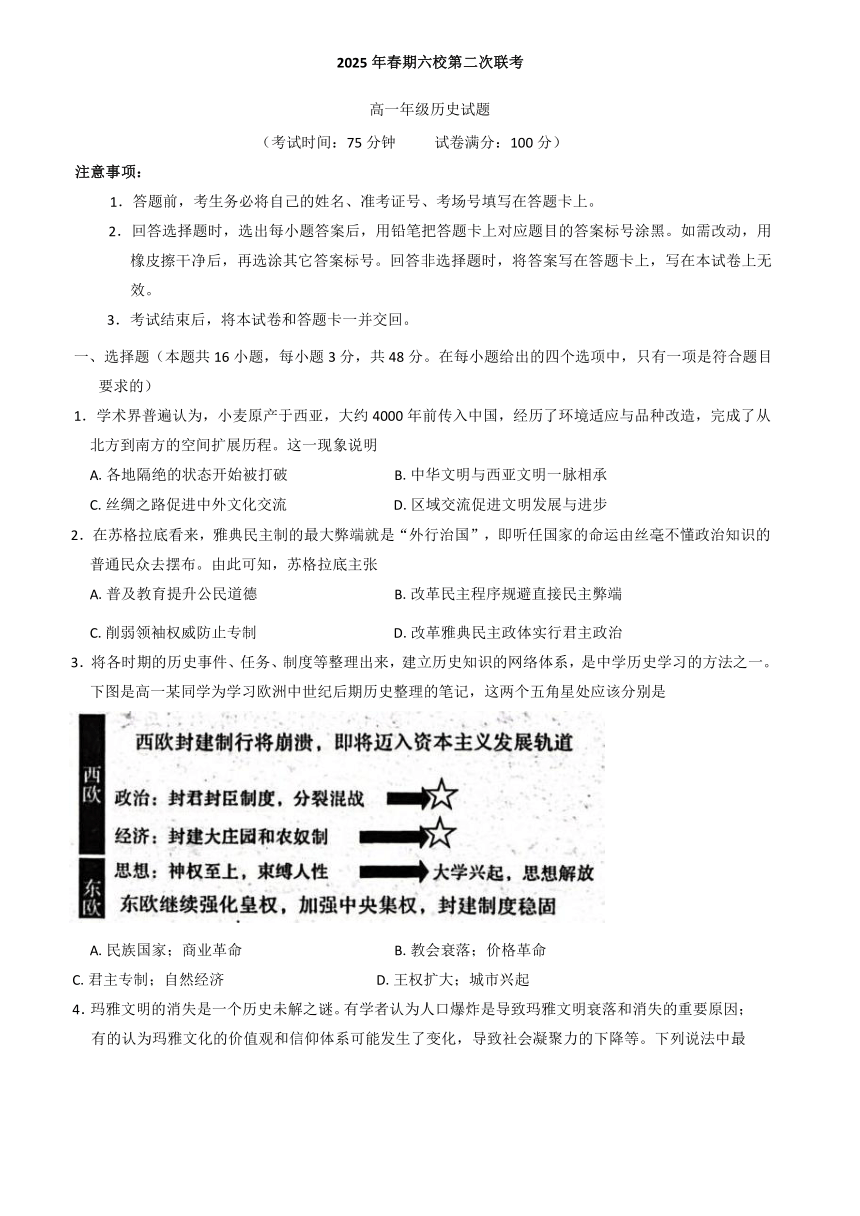

3.将各时期的历史事件、任务、制度等整理出来,建立历史知识的网络体系,是中学历史学习的方法之一。下图是高一某同学为学习欧洲中世纪后期历史整理的笔记,这两个五角星处应该分别是

A.民族国家;商业革命 B.教会衰落;价格革命

C.君主专制;自然经济 D.王权扩大;城市兴起

4.玛雅文明的消失是一个历史未解之谜。有学者认为人口爆炸是导致玛雅文明衰落和消失的重要原因;有的认为玛雅文化的价值观和信仰体系可能发生了变化,导致社会凝聚力的下降等。下列说法中最为合理的是

A.历史事实因缺少史料而无法认知

B.客观历史事实的认定基于不同的解释

C.史家的研究大多从主观意志出发

D.多视角的分析开阔了史学研究的视野

5.叙利亚和埃及是东西方传统商路的必经之地,奥斯曼人征服这两个地区是在1516-1517年。此时,通往非洲好望角、印度、美洲的新航路已经开通,麦哲伦船队环球航行正准备出发。材料可以用来说明

A.东西方的传统商路已危机四伏 B.欧洲贸易中心发生了转移

C.奥斯曼帝国阻断商路缺乏依据 D.新航路开辟导致西亚衰落

6.15世纪中期,罗马教皇尼古拉派人赴雅典、君士坦丁堡及日耳曼和英国的大小城市寻求、购买或抄写拉丁文和希腊文的手稿,无论是异教徒的还是基督教的;在梵蒂冈设立一个誊写、编纂中心,并以高薪鼓励世界各地的学者至此翻译并编纂古典著作。对此理解正确的是

A.天主教会世俗化发展趋势明显 B.教会举措推动文艺复兴发展

C.人文思想为欧洲社会普遍接受 D.人文艺术创作以宗教为体裁

7.(这一时期)“逐步出现技术进步的制度化,更多的先进工业企业不再满足于接受技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的实验来追寻这种技术创新,科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。”上述材料意在强调

A.科学技术与生产紧密结合 B.政府加强对经济的干预

C.技术发明脱离了工匠经验 D.近代自然科学体系形成

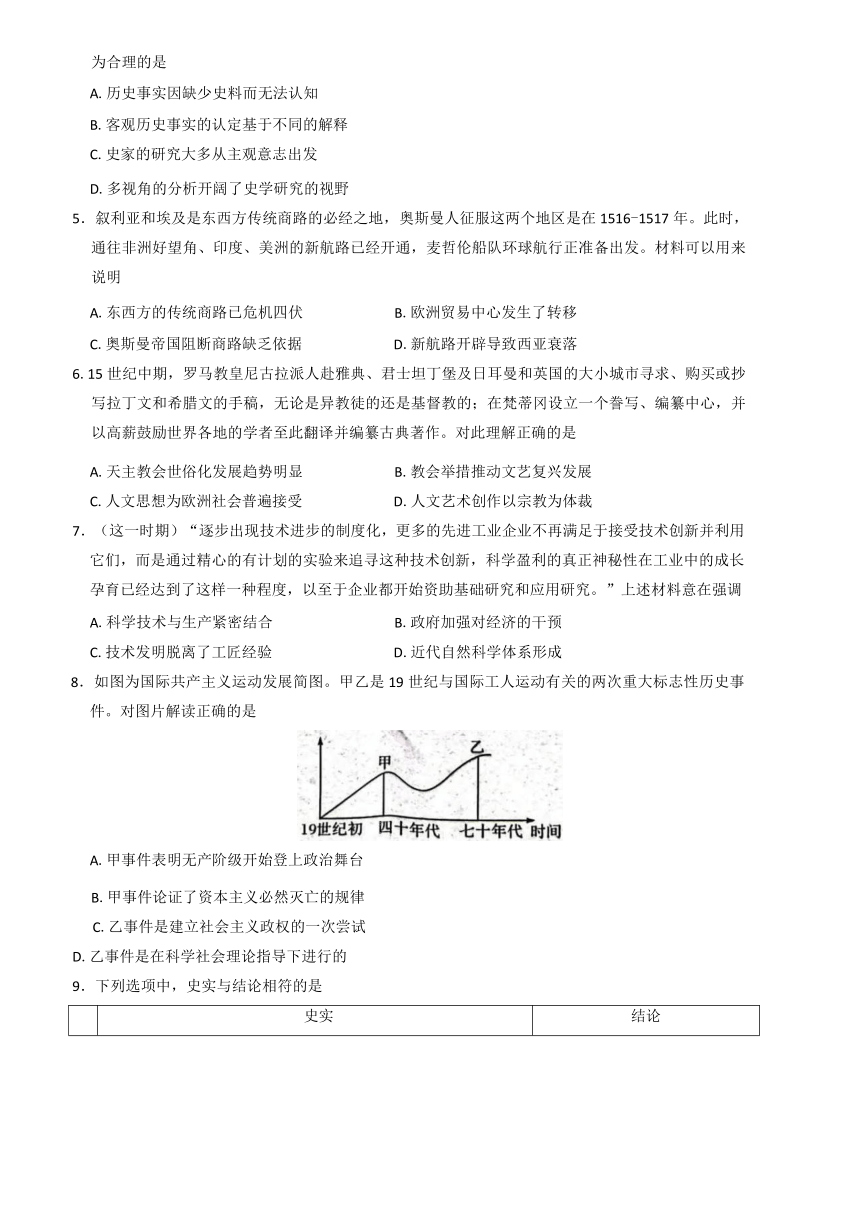

8.如图为国际共产主义运动发展简图。甲乙是19世纪与国际工人运动有关的两次重大标志性历史事件。对图片解读正确的是

A.甲事件表明无产阶级开始登上政治舞台

B.甲事件论证了资本主义必然灭亡的规律

C.乙事件是建立社会主义政权的一次尝试

D.乙事件是在科学社会理论指导下进行的

9.下列选项中,史实与结论相符的是

史实 结论

A 古代两河流域史诗《吉尔伽美什与阿伽》里有当时国王决策需要咨询长老议会和人民大会,并且不能随意推翻后两者的意见等内容 在世界上最早确立了民主政治

B 公元前8~前6世纪,古希腊人在地中海和黑海周边建立了数量众多的城邦国家 古希腊人以移民方式扩大影响

C 1215年,英国国王约翰在贵族压力下被迫签署《大宪章》 英国君主立宪制开始确立

D 自1571年马尼拉大帆船航线开通后的20年间,平均每年约有150吨白银被运到马尼拉,这些白银大量流入中国 中国在对外贸易中处于入超地位

10.18世纪后期,以女性为主的商人成为巴黎服饰时尚的重要推动者。她们运用自己的天赋,不断推出引领时尚的新样式。作为一个地位偏低的社会阶层,时尚商人在法国大革命前夕起到了衔接贵族与平民文化,促使服饰时尚大众化的历史作用。这说明

A.时尚商人助推女性社会地位提高 B.工业革命带来社会审美观念提升

C.商人在社会转型中扮演重要角色 D.启蒙思想随革命进程而广泛传播

11.宗主国为了方便管理和控制非洲,或将一些殖民地组成“大区”进行统一管理,如法属西非、法属赤道非洲;或修建连接多个殖民地的交通基础设施,如连接肯尼亚和乌干达的东非大铁路;或设置涵盖多个殖民地的经济合作组织,如南部非洲关税同盟。这些举措

A.客观推动了非洲近代化发展 B.改变了非洲区域经济不平衡

C.加快了非洲一体化发展进程 D.推动非洲民族解放运动发展

12.丹尼斯·舍尔曼著《西方文明史读本》提出:“实际上没有人盼望战争,它是突然发生的······(英法)断言德国人谋划了战争,而德国人相信,他们嫉妒的邻居们阴谋摧毁德国,而德国唯一的罪责是经济上获得成功······欧洲的人们用狂喜而不是悲伤来迎接战争。”材料本质上反映出当时

A.狂热民族主义是战争根源 B.人民对战争的向往

C.帝国主义间实力对比变化 D.军国主义成为潮流

13.新航路开辟以来,欧洲国家的对外扩张和亚非拉地区人民的抗争是近代历史发展的重要线索。下列史料所涉及的历史事件,按时序排列正确的是

①欧洲列强召开瓜分非洲的柏林会议

②海地的独立,拉开了拉丁美洲独立运动的序幕

③埃及人民斗争,迫使英国承认独立

④伊朗立宪革命,制定第一部资产阶级性质宪法

A.②①④③ B.②③①④ C.③②①④ D.①②③④

14.齐世荣主编《绥靖政策研究》中提到,绥靖政策是“衰落的英、法帝国主义,面临德、意、日法西斯国家的挑战,为了保存自己的既得利益,采取了一种以牺牲其他国家利益为手段换取与对手妥协的政策”。关于绥靖政策,下列说法正确的是

A.短期内阻止了法西斯国家侵略 B.使日本确立了对外侵略的国策

C.政策在英法国内引起强烈反对 D.目的是“牺牲小国,祸水东引”

15.在领导印度民族解放运动的过程中,甘地特意学会了手工纺线,自己给自己做衣服,并号召民众用印度传统的方式生产各种生活必需品。甘地此举意在

A.增强民族意识 B.抵挡外国资本入侵

C.实现经济独立 D.推动工业化的进程

16.1985年7月,美国贸易代表办公室对日本半导体产业发起301调查,迫使日本最终做出较大让步。同年9月,美、日、英、法、德五国在纽约的广场酒店签署“广场协议”,规定:针对国际收支不平衡,各国共同介入市场,诱导美元对日元、马克等货币贬值。这反映了

A.美日同盟的瓦解 B.美国的冷战思维

C.多极化格局形成 D.美国的霸权主义

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17.地中海不仅是欧洲文明的发祥地,更是古代诸多文明演绎的舞台。结合所学、根据材料,回答问题。(12分)

材料一 罗马帝国建立的同时,也用武力打通了西方与东方各族人民的交往通道。罗马的多民族文化也辐射至帝国的四周,罗马人的足迹远涉帕提亚、印度、中亚,甚至到达中国······庞贝古城有印度女神雕像出土,北欧的丹麦也有印度佛像的发现,而在印度半岛东海岸本迪治利城,则发现了一个罗马商站遗址,出土了大量意大利陶器和罗马帝国钱币,越南等地也有不少罗马钱币出土。许多研究者还认为庞贝壁画中的天神、英雄和王侯显贵所穿的迎风飘展的长袍大褂都是丝绸制成。而众多古典文献的记载更是中国丝绸大量输入罗马的明证。

-摘编自杨俊明《古代帝国与东西方文明的交流传播》

材料二 史学家们认为:在公元1-2世纪,地中海地区出现了所谓的“罗马繁荣”。“所有的货物,所有现存的和曾经存在的东西,贸易、航海、农业、金属加工,任何曾经创造出来或生长出来的东西,都在这里汇合。”

-选自《中外历史纲要(下)11》

(1)根据材料一,归纳概括东西方文明交往的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析罗马帝国在这一时期繁荣的原因。(6分)

18.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料一 在近代欧洲,文艺复兴运动蓬勃兴起。当时众多学者、艺术家们热衷于研究古希腊、古罗马的文化典籍,如意大利的彼特拉克广泛搜集古代手稿,通过对古罗马诗人作品的研读与重新阐释,大力倡导以人为中心而不是以神为中心的思想,呼吁人们要重视现世生活,追求个人的幸福与价值实现。达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔等创作出众多震撼人心的绘画与雕塑作品,将人体之美、人性之光辉展现得淋漓尽致。

-摘编自朱孝远《欧洲文艺复兴史(政治卷)》

材料二 17、18世纪的欧洲展开了一场影响深远的思想解放运动,即启蒙运动。启蒙运动在英国、法国、德国涌现出了一大批启蒙思想家,启蒙思想家对科学和理性极其推崇,他们从人出发、肯定人的价值,对宗教神学展开了激烈地批判,并以理性为根基,提出了一系列国家社会学说。

-摘编自张均辉《启蒙运动对马克思人的本质观的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括欧洲文艺复兴时期文化建设的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括启蒙运动的影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 19世纪末20世纪初,列宁逐步形成了世界革命思想,认为俄国革命与欧洲革命要互相促进。十月革命后,列宁将这一思想确立为苏俄对外政策的首要目标,要在国际范围内推翻资本主义的统治,“建立统一的世界苏维埃共和国”。1920年夏苏维埃政府曾尝试借苏波(波兰)战争来唤起世界革命,最终失败。

-摘编自杨泰龙《列宁世界革命理论的发展演进及其意义》

材料二 1921年3月,苏波签订《里加和约》后,列宁对外战略发生明显转变,把与资本主义国家和平共处的问题提上日程。1921年5月,列宁在俄共(布)第十次全国代表会议上对国际形势进行分析,认为苏维埃政权在国际方面面临的主要困难时期已经过去,今后俄国共产党的主要任务是进行和平经济建设,提高人民的生活水平,要“通过我们的经济政策对国际革命施加我们的主要影响”。1921年,苏俄先后与英国、德国、意大利等国签订了贸易协定。1922年,苏俄政府参加了战后恢复欧洲经济问题的热那亚会议,使苏俄第一次在法律上被西方资本主义大国所承认。

-陈杰军《从“唤起世界革命”到“和平共处”转变的时间和原因》

(1)根据材料并结合所学知识,说明列宁的外交战略发生了什么变化?发生变化的原因有哪些?(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括列宁外交战略的转变有何影响?(6分)

(3)综合上述材料,谈谈你对马克思主义的发展有何认识?(4分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 时空观念是指在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。任何一个历史事件,其构成要素都包括人、时间和空间,任何历史事件都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的。

以下为20世纪若干关键词:

一战、十月革命、战时共产主义政策、国际联盟、新经济政策、大萧条、罗斯福新政、九一八事变、苏联模式、七七事变、闪击波兰、苏德战争、太平洋战争、世界反法西斯同盟、联合国、新中国

根据时空的联系,从材料中任选两个或两个以上相互关联的关键词,自拟论题,并结合所学世界史内容予以阐述。(要求:观点明确,前后关联,史论结合)

高一年级历史试题

(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.学术界普遍认为,小麦原产于西亚,大约4000年前传入中国,经历了环境适应与品种改造,完成了从北方到南方的空间扩展历程。这一现象说明

A.各地隔绝的状态开始被打破 B.中华文明与西亚文明一脉相承

C.丝绸之路促进中外文化交流 D.区域交流促进文明发展与进步

2.在苏格拉底看来,雅典民主制的最大弊端就是“外行治国”,即听任国家的命运由丝毫不懂政治知识的普通民众去摆布。由此可知,苏格拉底主张

A.普及教育提升公民道德 B.改革民主程序规避直接民主弊端

C.削弱领袖权威防止专制 D.改革雅典民主政体实行君主政治

3.将各时期的历史事件、任务、制度等整理出来,建立历史知识的网络体系,是中学历史学习的方法之一。下图是高一某同学为学习欧洲中世纪后期历史整理的笔记,这两个五角星处应该分别是

A.民族国家;商业革命 B.教会衰落;价格革命

C.君主专制;自然经济 D.王权扩大;城市兴起

4.玛雅文明的消失是一个历史未解之谜。有学者认为人口爆炸是导致玛雅文明衰落和消失的重要原因;有的认为玛雅文化的价值观和信仰体系可能发生了变化,导致社会凝聚力的下降等。下列说法中最为合理的是

A.历史事实因缺少史料而无法认知

B.客观历史事实的认定基于不同的解释

C.史家的研究大多从主观意志出发

D.多视角的分析开阔了史学研究的视野

5.叙利亚和埃及是东西方传统商路的必经之地,奥斯曼人征服这两个地区是在1516-1517年。此时,通往非洲好望角、印度、美洲的新航路已经开通,麦哲伦船队环球航行正准备出发。材料可以用来说明

A.东西方的传统商路已危机四伏 B.欧洲贸易中心发生了转移

C.奥斯曼帝国阻断商路缺乏依据 D.新航路开辟导致西亚衰落

6.15世纪中期,罗马教皇尼古拉派人赴雅典、君士坦丁堡及日耳曼和英国的大小城市寻求、购买或抄写拉丁文和希腊文的手稿,无论是异教徒的还是基督教的;在梵蒂冈设立一个誊写、编纂中心,并以高薪鼓励世界各地的学者至此翻译并编纂古典著作。对此理解正确的是

A.天主教会世俗化发展趋势明显 B.教会举措推动文艺复兴发展

C.人文思想为欧洲社会普遍接受 D.人文艺术创作以宗教为体裁

7.(这一时期)“逐步出现技术进步的制度化,更多的先进工业企业不再满足于接受技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的实验来追寻这种技术创新,科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。”上述材料意在强调

A.科学技术与生产紧密结合 B.政府加强对经济的干预

C.技术发明脱离了工匠经验 D.近代自然科学体系形成

8.如图为国际共产主义运动发展简图。甲乙是19世纪与国际工人运动有关的两次重大标志性历史事件。对图片解读正确的是

A.甲事件表明无产阶级开始登上政治舞台

B.甲事件论证了资本主义必然灭亡的规律

C.乙事件是建立社会主义政权的一次尝试

D.乙事件是在科学社会理论指导下进行的

9.下列选项中,史实与结论相符的是

史实 结论

A 古代两河流域史诗《吉尔伽美什与阿伽》里有当时国王决策需要咨询长老议会和人民大会,并且不能随意推翻后两者的意见等内容 在世界上最早确立了民主政治

B 公元前8~前6世纪,古希腊人在地中海和黑海周边建立了数量众多的城邦国家 古希腊人以移民方式扩大影响

C 1215年,英国国王约翰在贵族压力下被迫签署《大宪章》 英国君主立宪制开始确立

D 自1571年马尼拉大帆船航线开通后的20年间,平均每年约有150吨白银被运到马尼拉,这些白银大量流入中国 中国在对外贸易中处于入超地位

10.18世纪后期,以女性为主的商人成为巴黎服饰时尚的重要推动者。她们运用自己的天赋,不断推出引领时尚的新样式。作为一个地位偏低的社会阶层,时尚商人在法国大革命前夕起到了衔接贵族与平民文化,促使服饰时尚大众化的历史作用。这说明

A.时尚商人助推女性社会地位提高 B.工业革命带来社会审美观念提升

C.商人在社会转型中扮演重要角色 D.启蒙思想随革命进程而广泛传播

11.宗主国为了方便管理和控制非洲,或将一些殖民地组成“大区”进行统一管理,如法属西非、法属赤道非洲;或修建连接多个殖民地的交通基础设施,如连接肯尼亚和乌干达的东非大铁路;或设置涵盖多个殖民地的经济合作组织,如南部非洲关税同盟。这些举措

A.客观推动了非洲近代化发展 B.改变了非洲区域经济不平衡

C.加快了非洲一体化发展进程 D.推动非洲民族解放运动发展

12.丹尼斯·舍尔曼著《西方文明史读本》提出:“实际上没有人盼望战争,它是突然发生的······(英法)断言德国人谋划了战争,而德国人相信,他们嫉妒的邻居们阴谋摧毁德国,而德国唯一的罪责是经济上获得成功······欧洲的人们用狂喜而不是悲伤来迎接战争。”材料本质上反映出当时

A.狂热民族主义是战争根源 B.人民对战争的向往

C.帝国主义间实力对比变化 D.军国主义成为潮流

13.新航路开辟以来,欧洲国家的对外扩张和亚非拉地区人民的抗争是近代历史发展的重要线索。下列史料所涉及的历史事件,按时序排列正确的是

①欧洲列强召开瓜分非洲的柏林会议

②海地的独立,拉开了拉丁美洲独立运动的序幕

③埃及人民斗争,迫使英国承认独立

④伊朗立宪革命,制定第一部资产阶级性质宪法

A.②①④③ B.②③①④ C.③②①④ D.①②③④

14.齐世荣主编《绥靖政策研究》中提到,绥靖政策是“衰落的英、法帝国主义,面临德、意、日法西斯国家的挑战,为了保存自己的既得利益,采取了一种以牺牲其他国家利益为手段换取与对手妥协的政策”。关于绥靖政策,下列说法正确的是

A.短期内阻止了法西斯国家侵略 B.使日本确立了对外侵略的国策

C.政策在英法国内引起强烈反对 D.目的是“牺牲小国,祸水东引”

15.在领导印度民族解放运动的过程中,甘地特意学会了手工纺线,自己给自己做衣服,并号召民众用印度传统的方式生产各种生活必需品。甘地此举意在

A.增强民族意识 B.抵挡外国资本入侵

C.实现经济独立 D.推动工业化的进程

16.1985年7月,美国贸易代表办公室对日本半导体产业发起301调查,迫使日本最终做出较大让步。同年9月,美、日、英、法、德五国在纽约的广场酒店签署“广场协议”,规定:针对国际收支不平衡,各国共同介入市场,诱导美元对日元、马克等货币贬值。这反映了

A.美日同盟的瓦解 B.美国的冷战思维

C.多极化格局形成 D.美国的霸权主义

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17.地中海不仅是欧洲文明的发祥地,更是古代诸多文明演绎的舞台。结合所学、根据材料,回答问题。(12分)

材料一 罗马帝国建立的同时,也用武力打通了西方与东方各族人民的交往通道。罗马的多民族文化也辐射至帝国的四周,罗马人的足迹远涉帕提亚、印度、中亚,甚至到达中国······庞贝古城有印度女神雕像出土,北欧的丹麦也有印度佛像的发现,而在印度半岛东海岸本迪治利城,则发现了一个罗马商站遗址,出土了大量意大利陶器和罗马帝国钱币,越南等地也有不少罗马钱币出土。许多研究者还认为庞贝壁画中的天神、英雄和王侯显贵所穿的迎风飘展的长袍大褂都是丝绸制成。而众多古典文献的记载更是中国丝绸大量输入罗马的明证。

-摘编自杨俊明《古代帝国与东西方文明的交流传播》

材料二 史学家们认为:在公元1-2世纪,地中海地区出现了所谓的“罗马繁荣”。“所有的货物,所有现存的和曾经存在的东西,贸易、航海、农业、金属加工,任何曾经创造出来或生长出来的东西,都在这里汇合。”

-选自《中外历史纲要(下)11》

(1)根据材料一,归纳概括东西方文明交往的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析罗马帝国在这一时期繁荣的原因。(6分)

18.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料一 在近代欧洲,文艺复兴运动蓬勃兴起。当时众多学者、艺术家们热衷于研究古希腊、古罗马的文化典籍,如意大利的彼特拉克广泛搜集古代手稿,通过对古罗马诗人作品的研读与重新阐释,大力倡导以人为中心而不是以神为中心的思想,呼吁人们要重视现世生活,追求个人的幸福与价值实现。达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔等创作出众多震撼人心的绘画与雕塑作品,将人体之美、人性之光辉展现得淋漓尽致。

-摘编自朱孝远《欧洲文艺复兴史(政治卷)》

材料二 17、18世纪的欧洲展开了一场影响深远的思想解放运动,即启蒙运动。启蒙运动在英国、法国、德国涌现出了一大批启蒙思想家,启蒙思想家对科学和理性极其推崇,他们从人出发、肯定人的价值,对宗教神学展开了激烈地批判,并以理性为根基,提出了一系列国家社会学说。

-摘编自张均辉《启蒙运动对马克思人的本质观的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括欧洲文艺复兴时期文化建设的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括启蒙运动的影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 19世纪末20世纪初,列宁逐步形成了世界革命思想,认为俄国革命与欧洲革命要互相促进。十月革命后,列宁将这一思想确立为苏俄对外政策的首要目标,要在国际范围内推翻资本主义的统治,“建立统一的世界苏维埃共和国”。1920年夏苏维埃政府曾尝试借苏波(波兰)战争来唤起世界革命,最终失败。

-摘编自杨泰龙《列宁世界革命理论的发展演进及其意义》

材料二 1921年3月,苏波签订《里加和约》后,列宁对外战略发生明显转变,把与资本主义国家和平共处的问题提上日程。1921年5月,列宁在俄共(布)第十次全国代表会议上对国际形势进行分析,认为苏维埃政权在国际方面面临的主要困难时期已经过去,今后俄国共产党的主要任务是进行和平经济建设,提高人民的生活水平,要“通过我们的经济政策对国际革命施加我们的主要影响”。1921年,苏俄先后与英国、德国、意大利等国签订了贸易协定。1922年,苏俄政府参加了战后恢复欧洲经济问题的热那亚会议,使苏俄第一次在法律上被西方资本主义大国所承认。

-陈杰军《从“唤起世界革命”到“和平共处”转变的时间和原因》

(1)根据材料并结合所学知识,说明列宁的外交战略发生了什么变化?发生变化的原因有哪些?(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括列宁外交战略的转变有何影响?(6分)

(3)综合上述材料,谈谈你对马克思主义的发展有何认识?(4分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 时空观念是指在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。任何一个历史事件,其构成要素都包括人、时间和空间,任何历史事件都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的。

以下为20世纪若干关键词:

一战、十月革命、战时共产主义政策、国际联盟、新经济政策、大萧条、罗斯福新政、九一八事变、苏联模式、七七事变、闪击波兰、苏德战争、太平洋战争、世界反法西斯同盟、联合国、新中国

根据时空的联系,从材料中任选两个或两个以上相互关联的关键词,自拟论题,并结合所学世界史内容予以阐述。(要求:观点明确,前后关联,史论结合)

同课章节目录