陕西省榆林市绥德县高级中学2024-2025学年高二下学期第四次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省榆林市绥德县高级中学2024-2025学年高二下学期第四次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 56.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-01 12:27:01 | ||

图片预览

文档简介

全国名校高二下学期第四次月考试卷

历 史

注意事项:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚,

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上,选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑:非选择题请用直径0.5毫米叉色昼水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:部编版选择性必修③第1~6单元。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)

1.习近平主席指出,弘扬践行社会主义核心价值观,必须发扬以爱国主义为核心的民族精神,它是中华民族坚强团结在一起的精神力量,下列能体现爱国主义精神的是

A.“静以修身,俭以养德” B.“君子力学,昼夜不息”

C.“苟利国家,不求富贵” D.“物竞天择,适者生存”

2.下表是(旧唐书)和(新唐书)中良吏(循吏)入选标准。材料主要体现了史书编纂的

书籍 成书时间 人选标准

《旧唐书·良吏传》 五代 “除暴安良”战功卓著”“正直敢谏”或为臣僚入传的重要标准。

《新唐书· 循吏传》 宋代 人选之人多为考课优异,有富民、缉监、治纸、化俗、抚边等实绩的官吏。仅有“直速”“军功”,但缺乏治民政绩的官吏,或不取,或记于附传。

A.时代性 B.统一性 C.主观性 D.多样性

3.鸦片战争后,部分中国知识分子认为中国战败“正由中国书生狃于不勤远略,海外事势夷情。平日置之不讲,故一旦海舶猝来,惊若鬼神,畏如雷霆,夫是以偾败至此耳”。据此可知,这些知识分子

A.已萌发“开眼看世界”的思想意识 B.意图发起自强求富的社会运动

C.主张学习西方政治制度以挽救危亡 D.初步形成了反帝反封建的主张

4.阿拉伯帝国在扩张过程中,许多地区的非穆斯林居民都被允许保留自己的宗教信仰,并享有一定的自治权。这种“天启之民”制度规定,非穆斯林居民在支付宗教人头税的条件下,可以继续信仰自己的宗教,享受保护。这一举措

A.改变了阿拉伯人的宗教信仰 B.提高了非穆斯林的社会地位

C.扩大了阿拉伯文化的影响力 D.有利于帝国社会秩序的稳定5.中世纪,基督教会把人分为两类:一类是被上帝选中的,一类是未被上帝选中的,这样就顺理成章地把“灵魂救赎”的教义灌输到了人们的思想当中,从面把人的思想引向了虚无的境界。教会此举

A.意在加强对人们思想的控制 B.促进了资本主义萌芽的产生

C.使教徒的灵魂得到上帝拯救 D.说明上帝造成人类的不平等

6.印加帝国实行人口迁移制度,将新近被征服的有反叛倾向的部落迁往内地,而以可靠部落的人口取而代之,还将最忠诚的勇敢部落的人口迁移到边关据点。印加帝国的人口迁移制度

A.有利于巩固帝国的统治 B.保障了印加文明的辉煌

C.推动了行政体系的完善 D.改变了美洲的人口结构

7.有学者认为:“游牧生活像城市生活一样,也是一种非农业生活方式······城市人口用城市的产品和服务同农业人口交换食物,游牧民也同样需要通过出售牲畜和兽皮来购买农居社会的物品。”据此可知

A.草原的游牧文明催生了商品经济 B.游牧文明和农业文明同时产生

C.不同的经济文明存在着一定的联系 D.游牧生活是早期城市生活的表现

8.在美式英语中,一些单词来自印第安语,如tamarack(落叶松)、pone(玉米饼)、Arizona(亚利桑那)等;还有一些单词来自非测黑人语言,如tote(搬运)、okra(秋葵)等,这种现象体现了

A.美国社会普遍接受外来文化 B.美国已消除国内的种族歧视

C.美国人口结构呈现均街状态 D.美国文化呈现出多元的特征

9.从20世纪50年代开始,大量移民从印度、巴基斯坦、西印度群岛和非洲流向英国。而法国则吸收了来自北非殖民地,特别是阿尔及利亚的大批移民,荷兰成为许多印度尼西亚移民的家园。大量移民涌入欧洲的主要原因是

A.欧洲社会经济发展的需要 B.交通和通信技术的发展

C.战后世界殖民体系的崩溃 D.经济全球化程度的加深

10.在東埔寨东南部波萝勉省的波赫基地,发现一些铜碗和铜盘,这些铜碗和铜盘不仅形制与越南莱宜墓地以及中国岭南汉墓所出同类器相近,而且铜碗的铅同位素比值与秦国考山考遗址出土的汉朝铜镜非常接近,相关数据具有中国西汉铜器的特征。这体现了汉代

A.南方经济发展较迅速 B.铜器制作工艺瑧于成熟

C.边疆治理体系的完善 D.中华文化的辐射与传播

11.时人评论近代画报:“上海自通商以后,取效西法,日刊日报出售,欲使天下之人或知世务,法至善也,然中国识字者少,不识字者多,安能人人尽知报中之事?于是创设画报,月出数册。或取古人之事,绘之以为考据;或取报中近事,绘之以广见闻。”据此可知,当时画报

A.真实客观报道各类事件 B.宣传反清革命思想

C.动员民众投身救亡运动 D.具有思想启蒙作用

12.有史学家说:蒙古人几乎将亚洲全部联合起来,开辟了洲际的道路,这便利了中国与波斯的接触,以及基督教和远东的接触。该评述是基于蒙古人的西征

A.加强了东西方文化的交流 B.改善了中国与世界的交通

C.扩大了统一国家的疆域 D.促进了基督教在华的传播

13.19世纪初,英国政府对东印度公司进行改革,规定所有公职人员必须在英国完成正规的基础教育,并接受专业培训后,方可赴印度就职。此后,英国政府还专门成立威康堡学院和海来伯里行政管理学校,为东印度公司培养专业人才,英国政府的这些举措

A.推动了印度民主政治改革 B.旨在提升东印度公司的经济效能

C.强化了对印度的殖民统治 D.借鉴了自身文官制度的先进经验

14.第一次世界大战结束后,访问过欧洲的梁启超、张君劢等思想家,亲眼目睹了欧测各国哀河遍野的惨状,认为“科学万能论”“西方中心论”已经破产,中国不能再一味恋慕和学习西方。这些论断

A.意在与欧美列强撇清关系 B.有利于增强国人文化自信

C.具有空想社会主义的色彩 D.加快了新文化运动的兴起

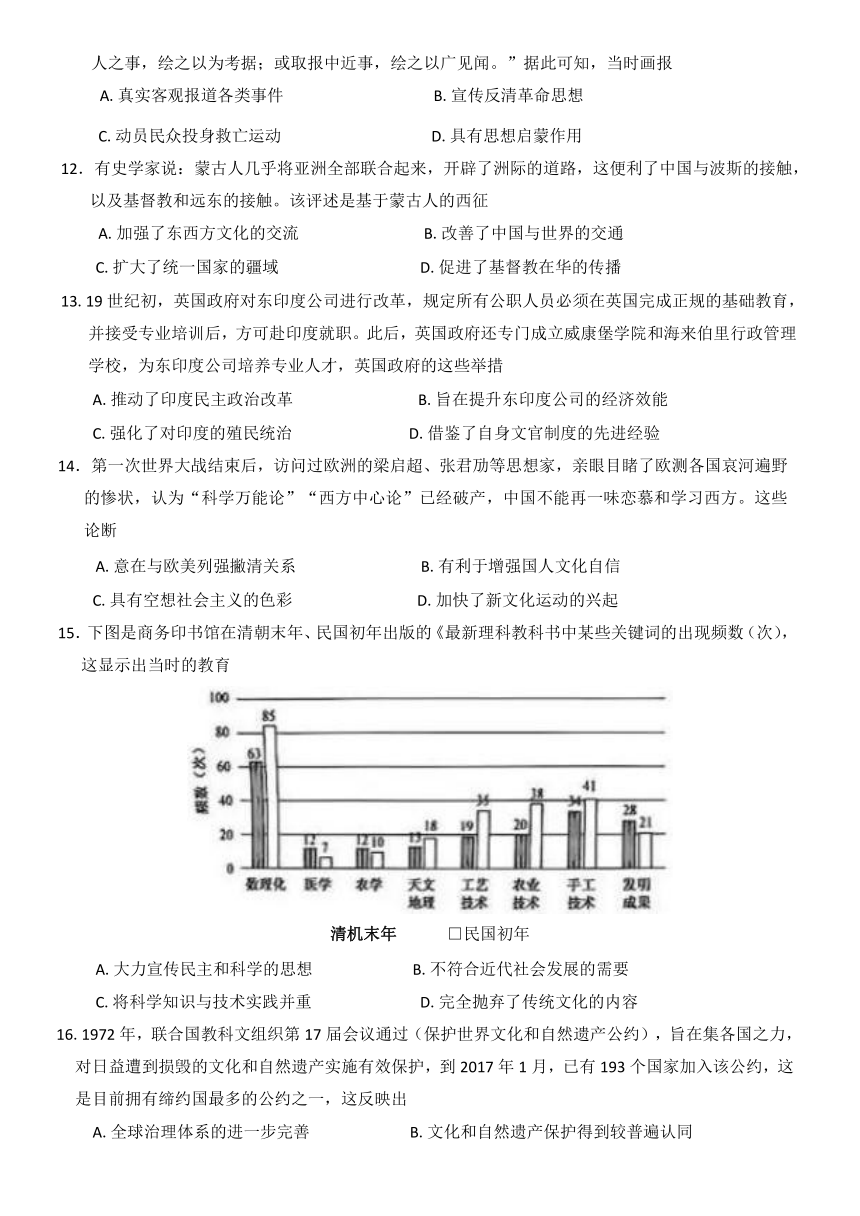

15.下图是商务印书馆在清朝末年、民国初年出版的《最新理科教科书中某些关键词的出现频数(次),这显示出当时的教育

清机末年 □民国初年

A.大力宣传民主和科学的思想 B.不符合近代社会发展的需要

C.将科学知识与技术实践并重 D.完全抛弃了传统文化的内容

16.1972年,联合国教科文组织第17届会议通过(保护世界文化和自然遗产公约),旨在集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护,到2017年1月,已有193个国家加入该公约,这是目前拥有缔约国最多的公约之一,这反映出

A.全球治理体系的进一步完善 B.文化和自然遗产保护得到较普遍认同

C.文化遗产是人类共同的财富 D.多极化趋势在文化领域进展最为迅速

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

1830年通车的利物浦一曼彻斯特铁路,显示了铁路和蒸汽机车的优越性,预示着交通体系的根本性变革,英国引领欧美进入铁路新时代。到1844年,英国铁路里程达2235英里;1852年,铁路里程达7736英里;1870年,铁路里程达15500英里,近代英国铁路交通同络大体建成,铁路和蒸汽机车凭借前所未有的价格和速度,迅速排挤了公路和水路,在旅客运输和高价值货运中占据了优势。

-摘编自沈琦(从“交通国局”到“交通革命”)

材料二

历史上最伟大的一次移民浪潮始于19世纪中叶,1846-1875年同,约有900多万人离开欧洲,其中大部分到了美国。这个数字等于是1851年伦敦人口的四倍,美国欢迎移民,但又对移民施加压力,要他们尽快变成使用英语的美国公民,理由是任何一个理智的公民都希望成为美国人,美国对移民而言不是一个社会,而是一个挣钱的地方,它教给移民的第一句正式英语是:“我听到笛声响,必须赶快进工厂。”

-摘编自【英】艾瑞克·霍布斯鲍姆(资本的年代)(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪中期英国“交通革命”发生的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪中期欧洲移民对美国社会的主要影响。(6分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

旅游是综合性产业,也是修身养性之道,中华民族自古就把旅游和读书结合在一起,崇尚“读万卷书、行万里路”。

材料一

秦汉时期巡省、宦游、游学等功利型旅游成为主流,以最高统治者为首的王公贵族、富商大霞是最主要的组成部分。明朝中期,兴起“旅游热”。浙江的“绍兴、金华二郡,人多壮游在外”,如女也发展成为一支重要的旅游队伍,审美娱乐型旅游成为主流并趋于大众化,旅店、饭管大量出现、“驴马槽房、戏子富所、密户曲房”无不从中受益,文人们纷纷走出书斋。走进大自然,涌现出徐霞客等旅行家,创作出富有“导游手册”之称的(徐霞客游记)等作品。

-摘编自任唤扇、何小子(旅游概念界定与中国古代旅游发展论略)等

材料二

晚清时期,随着中外条约关系的发展及列强在华条约特权的不断扩大,愈来愈多的外国人进入中国内地开展游历、传教、经商等活动,据统计,光结二十二年(1896年),各国商民共计9755人,及至1902年,各国旅华人数已达19119人,为了规避和减少因游历而产生的纠纷和交涉,清政府要求入境游历者“必须请领护照为之限制”,“无照者不准前往也,发照之权,专属之领事官,签照之权,专属之地方官”。无护照之外国人不得到中国内地游历。1880年,在中 续修条约)中,中国政府首次以条约的形式取得了对无照洋人的经济制裁权,这对那些无照擅阅中国内地的洋人起到了一定的警示作用。除此之外,清政府还依据相关约章和国际法对外交涉,其实施效果尽管不尽如人意,但却促使近代中国以愈益主动、开放的姿态向国际社会靠拢。

-摘编自付超(晚清对赴华内地游历外人的管理述论)

(1)根据材料一并结合所学,指出秦汉到明代旅游活动的变化,并说明明代“旅游热”兴起的积极作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,简评晚清政府对赴华内地游历外国人的管理。(6分)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求,

材料一

第二次世界大战结束以后,在各民族国家纷纷独立的背录下,以往依靠暴力、强权的“血醒殖民”手段维系资本全球获利的格局难以持续,资本主义开始转向以更为柔和、更为隐蔽的手段来实现资本增值的目的,已经很少再使用传统的殖民手段,媒介帝国主义成为发达资本主义国家在全球扩张进程中的新样态。也正是在此过程中,伴随着大众传媒、同络技术媒介的快速发展,资本主义巩固政治统治和资本获利的手段,开始全面实现了从政治、军事为主的方式向以传播媒介为载体的柔性化方式的历史性转换,就信息化时代的统摄力而言,媒介霸权、媒介控制已成为资本主义全球获利、控制社会秩序的新手段,无论是媒介与政治勾连,还是政治对媒介施加影响,都表征着资本主义霸权控制社会的手段实现了从政治军事到媒介的转向。

-邱卫东《媒介帝国主义的时代生成、本质澄明及其应对)

材料二

在新兴民族主义诚挚追求现代性的过程中,冲突和问题随即而来。新兴民族国家的人民渴望实现现代化,但是他们既不情愿也无法成为西方的翻版,他们寻求的是一种创造性适应变化的方式,利用传统中的文化资源,获得有助于成功开展新实践活动的力量,他们并不想单纯沿袭西方的现代性,不想感觉到被西方全盘吞爱,他们必须开辟出自己的道路。简言之,现代性与传统性的冲突带给了新兴民族主义新的任务-必须回答一个问题:“我们”是谁?而回答这个问题的目的在于创造一个属于自己的崭新的现代民族文化,这个文化必须有别于西方文化。

-据丁虹(民族主义与现代性:基于新兴民族国家的分析)整理

(1)根据材料一并结合所学知识,简析二战后强权的殖民手段难以维系资本全球获利格局的原因。(8分)

(2)根据以上材料并结合所学知识,谈一谈新兴民族国家面对文化帝国主义的应对之道。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

早在洪武年间,明大祖朱元璋就曾提议修基奥书,但因种种原因未能付诸实施,水乐皇令朱称印位后,他一方面继承大祖遗态,另一方面也为了收据人心,修书一事再次被提上日程,耗时五载,朝野上下具两千余人参与编基,终于编摆成3.7亿字的(永乐大典),被《大不列题百科全书)誉之为“世界有史以来最大的百科全书”。(永乐大典)修成后一直坡秘藏禁中,即使输林院学士也难有查阅的机会,第二次码片战争中被英法联军抢劫,加之一些官员和太监偷盗,到1894年(永乐大典)只朝下800册,废子年又植焚毁或流失300余册。新中国成立后,除了苏联,民主德国等国,还有民间收藏者相限归还一些册数,2021年6月在国家典昌博物馆展出的“珠还合浦·历动重光(永乐大典)的回归和再边"展览中,应用了多种数字化展示方式,充分展现了古器的珍贵价值,拉近了观众与古籍的距离。

-描端自金满楼《(永乐大典):划时代的百科全书)

根据材料并结合所学知识,围绕“文化传承和保护”自拟一个论题并子以简要阐述。(要求:论题明确,表述成文,史论结合,逻辑清晰)

全国名校高二下学期第四次月考试卷·历史

参考答案、提示及评分细则

1.C“苟利国家,不求富贵”意思是如果对国家有利,就不去计较个人的得失,体现爱国主义精神,C项正确;“静以修身,俭以养德”的意思是依靠内心安静精力集中来修养身心,依靠俭朴的作风来培养品德,体现古代中国注重恬静、俭朴等品德,而非爱国主义,排除A项;“君子力学,昼夜不息”强调了学习的重要性和勤奋的精神,排除B项;“物竞天择,适者生存”意思是人或其他物种互相进行生存斗争,适应自然变化就存活,不适应的就灭亡,教育人们提高自己适应环境的能力,锻炼出自强不息的意志品质,排除D项。

2.A 根据材料并结合所学可得,《旧唐书》成书于五代时期,当时社会动荡,因此“除暴安良”“战功卓著”“正直敢谏”成为重要标准。而《新唐书》成书于宋代,社会相对稳定,更注重官员的实际政绩,如“富民”“缉盗”“治狱”“化俗”“抚边”等,这反映了不同时期的社会需求和价值观的变化,体现了史书编纂的时代性,A项正确;统一性指的是不同史书在编纂标准上的统一。但从题干可以看出,《旧唐书》和《新唐书》的入选标准明显不同,因此不能体现统一性,B项排除;史书编纂确实具有一定的主观性,编者的立场和观点会影响入选标准,但题干主要强调的是不同时期的标准变化,而不是编者的主观性,排除C项;多样性指的是史书编纂标准的多样性,但题干主要对比了两部史书的不同标准,而不是强调多样性的存在,排除D项。

3.A 据材料,鸦片战争后,部分中国知识分子认为中国战败是因为知识分子不了解世界局势,萌发“开眼看世界”的思想意识,A项正确;“自强”“求富”是洋务运动的口号,发起洋务运动的是洋务派官员,排除B项;材料本意是知识分子主张了解“海外事势夷情”,未特别提及“学习西方政治制度”,且这一时期地主阶级知识分子受时代和阶级局限,尚未系统形成学习西方政治制度的主张,排除C项;资本主义完成向帝国主义过渡是在19世纪末20世纪初,鸦片战争后指的是19世纪40-50年代前后,当时尚未形成“反帝”的主张,排除D项。

4.D 材料可知阿拉伯帝国对非穆斯林采取宗教宽容的政策,这一举措有利于缓和穆斯林与非穆斯林间的关系,维护帝国秩序的稳定,D项正确;这一举措并未改变阿拉伯人的宗教信仰,排除A项;对非穆斯林采取宗教宽容政策并不表明非穆斯林的社会地位得到提高,排除B项;非穆斯林保留原有的宗教信仰,并不是为了扩大阿拉伯文化的影响,主要是为了维护统治,排除C项。

5.A 教会这样做的主要意图是通过这种方式加强对人们思想的控制,让人们服从教会的教义和权威,A项正确;这种划分和教义的灌输与资本主义萌芽的产生没有直接的关联,排除B项;其目的显然不是为了拯救教徒的灵魂,排除C项;上帝并没有造成人类的不平等,这只是教会为了达到某种目的而进行的人为划分,排除D项。

6.A 根据材料和所学可知,印加帝国的人口迁移制度将被征服的有反叛倾向的部落、可靠部落和勇敢部落的人口进行迁徙,这有利于推动整个印加帝国部落间、地区间的交流,强化对帝国的统治,A项正确;印加文明最终走向湮没,排除B项;人口迁移制度不属于国家行政管理制度,排除C项;改变了美洲的人口结构主要是因为欧洲殖民入侵,排除D项。

7.C 据材料“游牧民······需要通过出售牲畜和兽皮来购买农居社会的物品”可知,游牧文明和农耕文明之间开展贸易活动,各取所需,体现不同的经济文明存在着一定的联系,C项正确;材料本意是游牧文明与农耕文明之间开展商品贸易,据此不能断定商品经济在游牧文明中产生,排除A项;材料主旨是文明间的贸易,而非文明的产生,排除B项;材料本意是游牧民和城市人口都需要从通过贸易获取需要的农产品,而非游牧生活最终发展为城市生活,排除D项。

8.D 根据材料可知,美式英语中一些单词来自印第安语和非洲黑人语言,反映出美国文化呈现出多元的特征,D项正确;材料仅涉及美式英语中单词来源信息,无法据此得出美国社会普遍接受外来文化的结论,表述不准确,排除A项;当今的美国社会依然存在种族歧视的现象,选项表述错误,排除B项;材料未涉及美国人口结构的具体信息,无法得出均衡状态的结论,排除C项。

9.A 根据本题材料信息及所学知识可知,移民能大量涌入发达国家,主要是因为二战后发达国家经济发展需要大量劳动力,A项正确;“交通和通信技术的发展”和“经济全球化程度的加深”是原因,但并非主要原因,如果没有发达国家经济发展的需要,大规模移民潮是不可能出现的,排除BD项;殖民体系崩溃的标志是1990年纳米比亚的独立,排除C项。

10.D 据本题材料概括得出主要结论是:柬埔寨东南部波萝勉省的波赫墓地,发现一些铜碗和铜盘,铜碗的铅同位素比值与泰国考山考遗址出土的汉朝铜镜非常接近,这说明当时中国与柬埔寨地区存在着密切的经济和文化交流,体现了当时中华文化的辐射与传播,D项正确;材料内容无法说明当时南方地区经济发展状况,排除A项;材料无法确定汉代铜器制作工艺是否成熟,排除B项;材料信息不能确定柬埔寨属于当时中国领土,所以无法确定是否是边疆,排除C项。

11.D 根据材料信息“取效西法,日刊日报出售,欲使天下之人咸知世务。然中国识字者少,不识字者多,于是

3亿人都在用的扫描App创设画报,绘之以广见闻”结合所学可知,画报的创作是为了启发民智,让民众了解时政,开阔眼界,D项正确;根据材料信息“或取古人之事,绘之以为考据,或取报中近事,绘之以广见闻”可知,画报内容为对古人之事的再创造或转绘最近新闻,无法得知报道是否真实,排除A项;材料信息并没有提及画报宣传反清革命,排除B项;材料信息强调“使天下之人咸知世务”,无法得出动员人们参与救亡运动,排除C项。

12.A 据材料可知,蒙古人几乎将亚洲全部联合起来,开辟了洲际的道路,这便利了中国与波斯的接触,以及基督教和远东的接触。这表明蒙古人的西征加强了东西方文化的交流,A项正确;材料主旨是强调蒙古西征对西方的影响,而不是中国与世界的交通内容,排除B项;材料主旨是强调蒙古西征“便利了中国与波斯的接触,以及基督教和远东的接触”,而不是国家的疆域扩大,排除C项;材料不仅强调蒙古西征促进了基督教在华的传播,还便利了中国与波斯的接触,D项片面,排除D项。

13.C 据材料信息可知,英国政府的举措使得英国能够向印度输送更具专业素养的殖民统治人员,从而强化对印度的殖民统治,C项正确;英国政府这些举措并非是为了促进英国民主改革而是为了强化对印度的殖民统治,排除A项;提升东印度公司经济效能并非主要目的,其本质是为了更好的进行殖民统治,排除B项;当时英国文官制度尚未确立,英国文官制度确立于19世纪中后期,排除D项。

14.B 根据材料可知,当时中国一些思想家亲眼目睹一战后欧洲各国的惨状后,认为“科学万能论”“西方中心论”已经破产,中国不能再一味恋慕和学习西方,这有利于增强国人的文化自信,B项正确;材料无法得出与欧美列强撇清关系的结论,说法与史实不符,排除A项;空想社会主义者主张建立一个没有阶级压迫和剥削、没有资本主义弊端的理想社会,与题意无关,排除C项;新文化运动兴起于1915年,与题干时间不符,排除D项。

15.C 根据材料和所学可知,清末民初的教科书编写既注重科学知识的传授,如医学、农学知识等;也注重各类技术的实践应用,如农业技术和手工技术等,即将科学知识与技术实践并重,C项正确;材料反映的是理科教科书的相关情况,与民主无关,排除A项;材料反映教科书的内容符合近代社会发展的需要,排除B项;理科教科书中没有传统文化的内容,不代表其他教材中没有,“完全抛弃”的说法无法证实,排除D项。

16.B 依据材料“已有193个国家加入该公约,这是目前拥有缔约国最多的公约之一”可知,已有193个国家加入《保护世界文化和自然遗产公约》,这反映出文化和自然遗产保护在世界上得到较普遍认同,B项正确;从材料无法得出“全球治理体系的进一步完善”,排除A项;材料强调保护世界文化和自然遗产的意识增强,C 项的说法与材料主旨不符,排除C项;从材料无法得出在文化领域的多极化趋势“最为迅速”,排除D项。

17.(1)蒸汽机车的发明和使用;铁路修筑技术的进步;工业革命推动了资本主义经济发展;传统交通的局限。(6分)

(2)促进了美国经济的发展(或:促进了美国的工业化发展、给美国带去了劳动力和技术);促进了美国社会文化的多元化;引发文化冲突,危害社会稳定。(6分)

18.(1)变化:旅游主体由少数上层人士扩大到普通民众;旅游目的由功利型为主转变为审美娱乐型为主;旅游活动由相对封闭走向开放。(4分,回答2点即可)积极作用:推动了商品经济的发展;促进了思想文化的交流;丰富了民众的文化生活;促进了社会风气的变化。(4分)

(2)评价:积极作用:一定程度上限制了外国人在华活动,维护了国家主权,促进了中外交涉走向规范化、法制化,有利于中外交流。局限性:管理效果有限,未能真正限制外国人在华活动,同时也未能有效维护国家主权。(6分)

19.(1)原因:第二次世界大战后,帝国主义国家整体国力下降,国际地位整体衰落;战后国际格局变化,社会主义力量发展;由于殖民地半殖民地人民的斗争,以欧洲为中心的资本主义世界殖民体系逐渐瓦解;战后和平主义思潮发展;第三次科技革命推动传媒技术发展。(8分,任答4点)

(2)应对:继承、利用优秀传统文化资源;正视、借鉴西方先进文化;与时俱进、开拓创新,塑造现代民族文化;强化媒介公共属性,为人民群众发展谋福利。(6分,任答3点)

20.示例:论题:保护和传承文化遗产是推进文化自信的重要一环。(2分)

阐述:文化遗产是一个国家和民族历史文化的重要载体,是民族认同和文化自信的重要源泉。《永乐大典》是中华民族珍贵的文化遗产,也是全世界共同的财富。它的编撰有助于巩固中央集权,促进了文献典籍的整理、分类和检索,也传承了传统文化,赓续了民族精神。晚清时期,中国受到列强侵略国力衰微,加之吏治腐败和国人文物保护意识缺失,导致《永乐大典》大部分流失海外或毁于战火。新中国成立以来,中国的国际地位和综合国力提高,国际和国内的相关法律也逐渐健全,经济和教育文化的发展也提高了国人的文物保护意识,以《永乐大典》为代表的文化遗产回流中国。21世纪以来,科技赋予了博物馆更多的功能,以一种更加亲民的方式担负着文化的传承和保护。

总之,在全球化的背景下,文化的多样性和交流越来越频繁,保护和传承中华文化遗产有助于理解和认同自己的文化,也有助于在国际舞台上展示中华文化的独特魅力和价值,增强我们的文化自信心。(10分,除上述角度外,也可从文化的传承与保护离不开强大国家作后盾、中华民族善用书籍记载和传承保护历史文化等角度作答,其他答案言之有理即可酌情给分)

【高二下月考卷(四)·历史 参考答案 第2页(共2页)选择性必修③-BB-G-唐】

历 史

注意事项:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚,

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上,选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑:非选择题请用直径0.5毫米叉色昼水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:部编版选择性必修③第1~6单元。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)

1.习近平主席指出,弘扬践行社会主义核心价值观,必须发扬以爱国主义为核心的民族精神,它是中华民族坚强团结在一起的精神力量,下列能体现爱国主义精神的是

A.“静以修身,俭以养德” B.“君子力学,昼夜不息”

C.“苟利国家,不求富贵” D.“物竞天择,适者生存”

2.下表是(旧唐书)和(新唐书)中良吏(循吏)入选标准。材料主要体现了史书编纂的

书籍 成书时间 人选标准

《旧唐书·良吏传》 五代 “除暴安良”战功卓著”“正直敢谏”或为臣僚入传的重要标准。

《新唐书· 循吏传》 宋代 人选之人多为考课优异,有富民、缉监、治纸、化俗、抚边等实绩的官吏。仅有“直速”“军功”,但缺乏治民政绩的官吏,或不取,或记于附传。

A.时代性 B.统一性 C.主观性 D.多样性

3.鸦片战争后,部分中国知识分子认为中国战败“正由中国书生狃于不勤远略,海外事势夷情。平日置之不讲,故一旦海舶猝来,惊若鬼神,畏如雷霆,夫是以偾败至此耳”。据此可知,这些知识分子

A.已萌发“开眼看世界”的思想意识 B.意图发起自强求富的社会运动

C.主张学习西方政治制度以挽救危亡 D.初步形成了反帝反封建的主张

4.阿拉伯帝国在扩张过程中,许多地区的非穆斯林居民都被允许保留自己的宗教信仰,并享有一定的自治权。这种“天启之民”制度规定,非穆斯林居民在支付宗教人头税的条件下,可以继续信仰自己的宗教,享受保护。这一举措

A.改变了阿拉伯人的宗教信仰 B.提高了非穆斯林的社会地位

C.扩大了阿拉伯文化的影响力 D.有利于帝国社会秩序的稳定5.中世纪,基督教会把人分为两类:一类是被上帝选中的,一类是未被上帝选中的,这样就顺理成章地把“灵魂救赎”的教义灌输到了人们的思想当中,从面把人的思想引向了虚无的境界。教会此举

A.意在加强对人们思想的控制 B.促进了资本主义萌芽的产生

C.使教徒的灵魂得到上帝拯救 D.说明上帝造成人类的不平等

6.印加帝国实行人口迁移制度,将新近被征服的有反叛倾向的部落迁往内地,而以可靠部落的人口取而代之,还将最忠诚的勇敢部落的人口迁移到边关据点。印加帝国的人口迁移制度

A.有利于巩固帝国的统治 B.保障了印加文明的辉煌

C.推动了行政体系的完善 D.改变了美洲的人口结构

7.有学者认为:“游牧生活像城市生活一样,也是一种非农业生活方式······城市人口用城市的产品和服务同农业人口交换食物,游牧民也同样需要通过出售牲畜和兽皮来购买农居社会的物品。”据此可知

A.草原的游牧文明催生了商品经济 B.游牧文明和农业文明同时产生

C.不同的经济文明存在着一定的联系 D.游牧生活是早期城市生活的表现

8.在美式英语中,一些单词来自印第安语,如tamarack(落叶松)、pone(玉米饼)、Arizona(亚利桑那)等;还有一些单词来自非测黑人语言,如tote(搬运)、okra(秋葵)等,这种现象体现了

A.美国社会普遍接受外来文化 B.美国已消除国内的种族歧视

C.美国人口结构呈现均街状态 D.美国文化呈现出多元的特征

9.从20世纪50年代开始,大量移民从印度、巴基斯坦、西印度群岛和非洲流向英国。而法国则吸收了来自北非殖民地,特别是阿尔及利亚的大批移民,荷兰成为许多印度尼西亚移民的家园。大量移民涌入欧洲的主要原因是

A.欧洲社会经济发展的需要 B.交通和通信技术的发展

C.战后世界殖民体系的崩溃 D.经济全球化程度的加深

10.在東埔寨东南部波萝勉省的波赫基地,发现一些铜碗和铜盘,这些铜碗和铜盘不仅形制与越南莱宜墓地以及中国岭南汉墓所出同类器相近,而且铜碗的铅同位素比值与秦国考山考遗址出土的汉朝铜镜非常接近,相关数据具有中国西汉铜器的特征。这体现了汉代

A.南方经济发展较迅速 B.铜器制作工艺瑧于成熟

C.边疆治理体系的完善 D.中华文化的辐射与传播

11.时人评论近代画报:“上海自通商以后,取效西法,日刊日报出售,欲使天下之人或知世务,法至善也,然中国识字者少,不识字者多,安能人人尽知报中之事?于是创设画报,月出数册。或取古人之事,绘之以为考据;或取报中近事,绘之以广见闻。”据此可知,当时画报

A.真实客观报道各类事件 B.宣传反清革命思想

C.动员民众投身救亡运动 D.具有思想启蒙作用

12.有史学家说:蒙古人几乎将亚洲全部联合起来,开辟了洲际的道路,这便利了中国与波斯的接触,以及基督教和远东的接触。该评述是基于蒙古人的西征

A.加强了东西方文化的交流 B.改善了中国与世界的交通

C.扩大了统一国家的疆域 D.促进了基督教在华的传播

13.19世纪初,英国政府对东印度公司进行改革,规定所有公职人员必须在英国完成正规的基础教育,并接受专业培训后,方可赴印度就职。此后,英国政府还专门成立威康堡学院和海来伯里行政管理学校,为东印度公司培养专业人才,英国政府的这些举措

A.推动了印度民主政治改革 B.旨在提升东印度公司的经济效能

C.强化了对印度的殖民统治 D.借鉴了自身文官制度的先进经验

14.第一次世界大战结束后,访问过欧洲的梁启超、张君劢等思想家,亲眼目睹了欧测各国哀河遍野的惨状,认为“科学万能论”“西方中心论”已经破产,中国不能再一味恋慕和学习西方。这些论断

A.意在与欧美列强撇清关系 B.有利于增强国人文化自信

C.具有空想社会主义的色彩 D.加快了新文化运动的兴起

15.下图是商务印书馆在清朝末年、民国初年出版的《最新理科教科书中某些关键词的出现频数(次),这显示出当时的教育

清机末年 □民国初年

A.大力宣传民主和科学的思想 B.不符合近代社会发展的需要

C.将科学知识与技术实践并重 D.完全抛弃了传统文化的内容

16.1972年,联合国教科文组织第17届会议通过(保护世界文化和自然遗产公约),旨在集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护,到2017年1月,已有193个国家加入该公约,这是目前拥有缔约国最多的公约之一,这反映出

A.全球治理体系的进一步完善 B.文化和自然遗产保护得到较普遍认同

C.文化遗产是人类共同的财富 D.多极化趋势在文化领域进展最为迅速

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

1830年通车的利物浦一曼彻斯特铁路,显示了铁路和蒸汽机车的优越性,预示着交通体系的根本性变革,英国引领欧美进入铁路新时代。到1844年,英国铁路里程达2235英里;1852年,铁路里程达7736英里;1870年,铁路里程达15500英里,近代英国铁路交通同络大体建成,铁路和蒸汽机车凭借前所未有的价格和速度,迅速排挤了公路和水路,在旅客运输和高价值货运中占据了优势。

-摘编自沈琦(从“交通国局”到“交通革命”)

材料二

历史上最伟大的一次移民浪潮始于19世纪中叶,1846-1875年同,约有900多万人离开欧洲,其中大部分到了美国。这个数字等于是1851年伦敦人口的四倍,美国欢迎移民,但又对移民施加压力,要他们尽快变成使用英语的美国公民,理由是任何一个理智的公民都希望成为美国人,美国对移民而言不是一个社会,而是一个挣钱的地方,它教给移民的第一句正式英语是:“我听到笛声响,必须赶快进工厂。”

-摘编自【英】艾瑞克·霍布斯鲍姆(资本的年代)(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪中期英国“交通革命”发生的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪中期欧洲移民对美国社会的主要影响。(6分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

旅游是综合性产业,也是修身养性之道,中华民族自古就把旅游和读书结合在一起,崇尚“读万卷书、行万里路”。

材料一

秦汉时期巡省、宦游、游学等功利型旅游成为主流,以最高统治者为首的王公贵族、富商大霞是最主要的组成部分。明朝中期,兴起“旅游热”。浙江的“绍兴、金华二郡,人多壮游在外”,如女也发展成为一支重要的旅游队伍,审美娱乐型旅游成为主流并趋于大众化,旅店、饭管大量出现、“驴马槽房、戏子富所、密户曲房”无不从中受益,文人们纷纷走出书斋。走进大自然,涌现出徐霞客等旅行家,创作出富有“导游手册”之称的(徐霞客游记)等作品。

-摘编自任唤扇、何小子(旅游概念界定与中国古代旅游发展论略)等

材料二

晚清时期,随着中外条约关系的发展及列强在华条约特权的不断扩大,愈来愈多的外国人进入中国内地开展游历、传教、经商等活动,据统计,光结二十二年(1896年),各国商民共计9755人,及至1902年,各国旅华人数已达19119人,为了规避和减少因游历而产生的纠纷和交涉,清政府要求入境游历者“必须请领护照为之限制”,“无照者不准前往也,发照之权,专属之领事官,签照之权,专属之地方官”。无护照之外国人不得到中国内地游历。1880年,在中 续修条约)中,中国政府首次以条约的形式取得了对无照洋人的经济制裁权,这对那些无照擅阅中国内地的洋人起到了一定的警示作用。除此之外,清政府还依据相关约章和国际法对外交涉,其实施效果尽管不尽如人意,但却促使近代中国以愈益主动、开放的姿态向国际社会靠拢。

-摘编自付超(晚清对赴华内地游历外人的管理述论)

(1)根据材料一并结合所学,指出秦汉到明代旅游活动的变化,并说明明代“旅游热”兴起的积极作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,简评晚清政府对赴华内地游历外国人的管理。(6分)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求,

材料一

第二次世界大战结束以后,在各民族国家纷纷独立的背录下,以往依靠暴力、强权的“血醒殖民”手段维系资本全球获利的格局难以持续,资本主义开始转向以更为柔和、更为隐蔽的手段来实现资本增值的目的,已经很少再使用传统的殖民手段,媒介帝国主义成为发达资本主义国家在全球扩张进程中的新样态。也正是在此过程中,伴随着大众传媒、同络技术媒介的快速发展,资本主义巩固政治统治和资本获利的手段,开始全面实现了从政治、军事为主的方式向以传播媒介为载体的柔性化方式的历史性转换,就信息化时代的统摄力而言,媒介霸权、媒介控制已成为资本主义全球获利、控制社会秩序的新手段,无论是媒介与政治勾连,还是政治对媒介施加影响,都表征着资本主义霸权控制社会的手段实现了从政治军事到媒介的转向。

-邱卫东《媒介帝国主义的时代生成、本质澄明及其应对)

材料二

在新兴民族主义诚挚追求现代性的过程中,冲突和问题随即而来。新兴民族国家的人民渴望实现现代化,但是他们既不情愿也无法成为西方的翻版,他们寻求的是一种创造性适应变化的方式,利用传统中的文化资源,获得有助于成功开展新实践活动的力量,他们并不想单纯沿袭西方的现代性,不想感觉到被西方全盘吞爱,他们必须开辟出自己的道路。简言之,现代性与传统性的冲突带给了新兴民族主义新的任务-必须回答一个问题:“我们”是谁?而回答这个问题的目的在于创造一个属于自己的崭新的现代民族文化,这个文化必须有别于西方文化。

-据丁虹(民族主义与现代性:基于新兴民族国家的分析)整理

(1)根据材料一并结合所学知识,简析二战后强权的殖民手段难以维系资本全球获利格局的原因。(8分)

(2)根据以上材料并结合所学知识,谈一谈新兴民族国家面对文化帝国主义的应对之道。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

早在洪武年间,明大祖朱元璋就曾提议修基奥书,但因种种原因未能付诸实施,水乐皇令朱称印位后,他一方面继承大祖遗态,另一方面也为了收据人心,修书一事再次被提上日程,耗时五载,朝野上下具两千余人参与编基,终于编摆成3.7亿字的(永乐大典),被《大不列题百科全书)誉之为“世界有史以来最大的百科全书”。(永乐大典)修成后一直坡秘藏禁中,即使输林院学士也难有查阅的机会,第二次码片战争中被英法联军抢劫,加之一些官员和太监偷盗,到1894年(永乐大典)只朝下800册,废子年又植焚毁或流失300余册。新中国成立后,除了苏联,民主德国等国,还有民间收藏者相限归还一些册数,2021年6月在国家典昌博物馆展出的“珠还合浦·历动重光(永乐大典)的回归和再边"展览中,应用了多种数字化展示方式,充分展现了古器的珍贵价值,拉近了观众与古籍的距离。

-描端自金满楼《(永乐大典):划时代的百科全书)

根据材料并结合所学知识,围绕“文化传承和保护”自拟一个论题并子以简要阐述。(要求:论题明确,表述成文,史论结合,逻辑清晰)

全国名校高二下学期第四次月考试卷·历史

参考答案、提示及评分细则

1.C“苟利国家,不求富贵”意思是如果对国家有利,就不去计较个人的得失,体现爱国主义精神,C项正确;“静以修身,俭以养德”的意思是依靠内心安静精力集中来修养身心,依靠俭朴的作风来培养品德,体现古代中国注重恬静、俭朴等品德,而非爱国主义,排除A项;“君子力学,昼夜不息”强调了学习的重要性和勤奋的精神,排除B项;“物竞天择,适者生存”意思是人或其他物种互相进行生存斗争,适应自然变化就存活,不适应的就灭亡,教育人们提高自己适应环境的能力,锻炼出自强不息的意志品质,排除D项。

2.A 根据材料并结合所学可得,《旧唐书》成书于五代时期,当时社会动荡,因此“除暴安良”“战功卓著”“正直敢谏”成为重要标准。而《新唐书》成书于宋代,社会相对稳定,更注重官员的实际政绩,如“富民”“缉盗”“治狱”“化俗”“抚边”等,这反映了不同时期的社会需求和价值观的变化,体现了史书编纂的时代性,A项正确;统一性指的是不同史书在编纂标准上的统一。但从题干可以看出,《旧唐书》和《新唐书》的入选标准明显不同,因此不能体现统一性,B项排除;史书编纂确实具有一定的主观性,编者的立场和观点会影响入选标准,但题干主要强调的是不同时期的标准变化,而不是编者的主观性,排除C项;多样性指的是史书编纂标准的多样性,但题干主要对比了两部史书的不同标准,而不是强调多样性的存在,排除D项。

3.A 据材料,鸦片战争后,部分中国知识分子认为中国战败是因为知识分子不了解世界局势,萌发“开眼看世界”的思想意识,A项正确;“自强”“求富”是洋务运动的口号,发起洋务运动的是洋务派官员,排除B项;材料本意是知识分子主张了解“海外事势夷情”,未特别提及“学习西方政治制度”,且这一时期地主阶级知识分子受时代和阶级局限,尚未系统形成学习西方政治制度的主张,排除C项;资本主义完成向帝国主义过渡是在19世纪末20世纪初,鸦片战争后指的是19世纪40-50年代前后,当时尚未形成“反帝”的主张,排除D项。

4.D 材料可知阿拉伯帝国对非穆斯林采取宗教宽容的政策,这一举措有利于缓和穆斯林与非穆斯林间的关系,维护帝国秩序的稳定,D项正确;这一举措并未改变阿拉伯人的宗教信仰,排除A项;对非穆斯林采取宗教宽容政策并不表明非穆斯林的社会地位得到提高,排除B项;非穆斯林保留原有的宗教信仰,并不是为了扩大阿拉伯文化的影响,主要是为了维护统治,排除C项。

5.A 教会这样做的主要意图是通过这种方式加强对人们思想的控制,让人们服从教会的教义和权威,A项正确;这种划分和教义的灌输与资本主义萌芽的产生没有直接的关联,排除B项;其目的显然不是为了拯救教徒的灵魂,排除C项;上帝并没有造成人类的不平等,这只是教会为了达到某种目的而进行的人为划分,排除D项。

6.A 根据材料和所学可知,印加帝国的人口迁移制度将被征服的有反叛倾向的部落、可靠部落和勇敢部落的人口进行迁徙,这有利于推动整个印加帝国部落间、地区间的交流,强化对帝国的统治,A项正确;印加文明最终走向湮没,排除B项;人口迁移制度不属于国家行政管理制度,排除C项;改变了美洲的人口结构主要是因为欧洲殖民入侵,排除D项。

7.C 据材料“游牧民······需要通过出售牲畜和兽皮来购买农居社会的物品”可知,游牧文明和农耕文明之间开展贸易活动,各取所需,体现不同的经济文明存在着一定的联系,C项正确;材料本意是游牧文明与农耕文明之间开展商品贸易,据此不能断定商品经济在游牧文明中产生,排除A项;材料主旨是文明间的贸易,而非文明的产生,排除B项;材料本意是游牧民和城市人口都需要从通过贸易获取需要的农产品,而非游牧生活最终发展为城市生活,排除D项。

8.D 根据材料可知,美式英语中一些单词来自印第安语和非洲黑人语言,反映出美国文化呈现出多元的特征,D项正确;材料仅涉及美式英语中单词来源信息,无法据此得出美国社会普遍接受外来文化的结论,表述不准确,排除A项;当今的美国社会依然存在种族歧视的现象,选项表述错误,排除B项;材料未涉及美国人口结构的具体信息,无法得出均衡状态的结论,排除C项。

9.A 根据本题材料信息及所学知识可知,移民能大量涌入发达国家,主要是因为二战后发达国家经济发展需要大量劳动力,A项正确;“交通和通信技术的发展”和“经济全球化程度的加深”是原因,但并非主要原因,如果没有发达国家经济发展的需要,大规模移民潮是不可能出现的,排除BD项;殖民体系崩溃的标志是1990年纳米比亚的独立,排除C项。

10.D 据本题材料概括得出主要结论是:柬埔寨东南部波萝勉省的波赫墓地,发现一些铜碗和铜盘,铜碗的铅同位素比值与泰国考山考遗址出土的汉朝铜镜非常接近,这说明当时中国与柬埔寨地区存在着密切的经济和文化交流,体现了当时中华文化的辐射与传播,D项正确;材料内容无法说明当时南方地区经济发展状况,排除A项;材料无法确定汉代铜器制作工艺是否成熟,排除B项;材料信息不能确定柬埔寨属于当时中国领土,所以无法确定是否是边疆,排除C项。

11.D 根据材料信息“取效西法,日刊日报出售,欲使天下之人咸知世务。然中国识字者少,不识字者多,于是

3亿人都在用的扫描App创设画报,绘之以广见闻”结合所学可知,画报的创作是为了启发民智,让民众了解时政,开阔眼界,D项正确;根据材料信息“或取古人之事,绘之以为考据,或取报中近事,绘之以广见闻”可知,画报内容为对古人之事的再创造或转绘最近新闻,无法得知报道是否真实,排除A项;材料信息并没有提及画报宣传反清革命,排除B项;材料信息强调“使天下之人咸知世务”,无法得出动员人们参与救亡运动,排除C项。

12.A 据材料可知,蒙古人几乎将亚洲全部联合起来,开辟了洲际的道路,这便利了中国与波斯的接触,以及基督教和远东的接触。这表明蒙古人的西征加强了东西方文化的交流,A项正确;材料主旨是强调蒙古西征对西方的影响,而不是中国与世界的交通内容,排除B项;材料主旨是强调蒙古西征“便利了中国与波斯的接触,以及基督教和远东的接触”,而不是国家的疆域扩大,排除C项;材料不仅强调蒙古西征促进了基督教在华的传播,还便利了中国与波斯的接触,D项片面,排除D项。

13.C 据材料信息可知,英国政府的举措使得英国能够向印度输送更具专业素养的殖民统治人员,从而强化对印度的殖民统治,C项正确;英国政府这些举措并非是为了促进英国民主改革而是为了强化对印度的殖民统治,排除A项;提升东印度公司经济效能并非主要目的,其本质是为了更好的进行殖民统治,排除B项;当时英国文官制度尚未确立,英国文官制度确立于19世纪中后期,排除D项。

14.B 根据材料可知,当时中国一些思想家亲眼目睹一战后欧洲各国的惨状后,认为“科学万能论”“西方中心论”已经破产,中国不能再一味恋慕和学习西方,这有利于增强国人的文化自信,B项正确;材料无法得出与欧美列强撇清关系的结论,说法与史实不符,排除A项;空想社会主义者主张建立一个没有阶级压迫和剥削、没有资本主义弊端的理想社会,与题意无关,排除C项;新文化运动兴起于1915年,与题干时间不符,排除D项。

15.C 根据材料和所学可知,清末民初的教科书编写既注重科学知识的传授,如医学、农学知识等;也注重各类技术的实践应用,如农业技术和手工技术等,即将科学知识与技术实践并重,C项正确;材料反映的是理科教科书的相关情况,与民主无关,排除A项;材料反映教科书的内容符合近代社会发展的需要,排除B项;理科教科书中没有传统文化的内容,不代表其他教材中没有,“完全抛弃”的说法无法证实,排除D项。

16.B 依据材料“已有193个国家加入该公约,这是目前拥有缔约国最多的公约之一”可知,已有193个国家加入《保护世界文化和自然遗产公约》,这反映出文化和自然遗产保护在世界上得到较普遍认同,B项正确;从材料无法得出“全球治理体系的进一步完善”,排除A项;材料强调保护世界文化和自然遗产的意识增强,C 项的说法与材料主旨不符,排除C项;从材料无法得出在文化领域的多极化趋势“最为迅速”,排除D项。

17.(1)蒸汽机车的发明和使用;铁路修筑技术的进步;工业革命推动了资本主义经济发展;传统交通的局限。(6分)

(2)促进了美国经济的发展(或:促进了美国的工业化发展、给美国带去了劳动力和技术);促进了美国社会文化的多元化;引发文化冲突,危害社会稳定。(6分)

18.(1)变化:旅游主体由少数上层人士扩大到普通民众;旅游目的由功利型为主转变为审美娱乐型为主;旅游活动由相对封闭走向开放。(4分,回答2点即可)积极作用:推动了商品经济的发展;促进了思想文化的交流;丰富了民众的文化生活;促进了社会风气的变化。(4分)

(2)评价:积极作用:一定程度上限制了外国人在华活动,维护了国家主权,促进了中外交涉走向规范化、法制化,有利于中外交流。局限性:管理效果有限,未能真正限制外国人在华活动,同时也未能有效维护国家主权。(6分)

19.(1)原因:第二次世界大战后,帝国主义国家整体国力下降,国际地位整体衰落;战后国际格局变化,社会主义力量发展;由于殖民地半殖民地人民的斗争,以欧洲为中心的资本主义世界殖民体系逐渐瓦解;战后和平主义思潮发展;第三次科技革命推动传媒技术发展。(8分,任答4点)

(2)应对:继承、利用优秀传统文化资源;正视、借鉴西方先进文化;与时俱进、开拓创新,塑造现代民族文化;强化媒介公共属性,为人民群众发展谋福利。(6分,任答3点)

20.示例:论题:保护和传承文化遗产是推进文化自信的重要一环。(2分)

阐述:文化遗产是一个国家和民族历史文化的重要载体,是民族认同和文化自信的重要源泉。《永乐大典》是中华民族珍贵的文化遗产,也是全世界共同的财富。它的编撰有助于巩固中央集权,促进了文献典籍的整理、分类和检索,也传承了传统文化,赓续了民族精神。晚清时期,中国受到列强侵略国力衰微,加之吏治腐败和国人文物保护意识缺失,导致《永乐大典》大部分流失海外或毁于战火。新中国成立以来,中国的国际地位和综合国力提高,国际和国内的相关法律也逐渐健全,经济和教育文化的发展也提高了国人的文物保护意识,以《永乐大典》为代表的文化遗产回流中国。21世纪以来,科技赋予了博物馆更多的功能,以一种更加亲民的方式担负着文化的传承和保护。

总之,在全球化的背景下,文化的多样性和交流越来越频繁,保护和传承中华文化遗产有助于理解和认同自己的文化,也有助于在国际舞台上展示中华文化的独特魅力和价值,增强我们的文化自信心。(10分,除上述角度外,也可从文化的传承与保护离不开强大国家作后盾、中华民族善用书籍记载和传承保护历史文化等角度作答,其他答案言之有理即可酌情给分)

【高二下月考卷(四)·历史 参考答案 第2页(共2页)选择性必修③-BB-G-唐】

同课章节目录