2016年中考历史考点基础复习:除旧布新 改革创新

文档属性

| 名称 | 2016年中考历史考点基础复习:除旧布新 改革创新 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 74.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-16 12:58:34 | ||

图片预览

文档简介

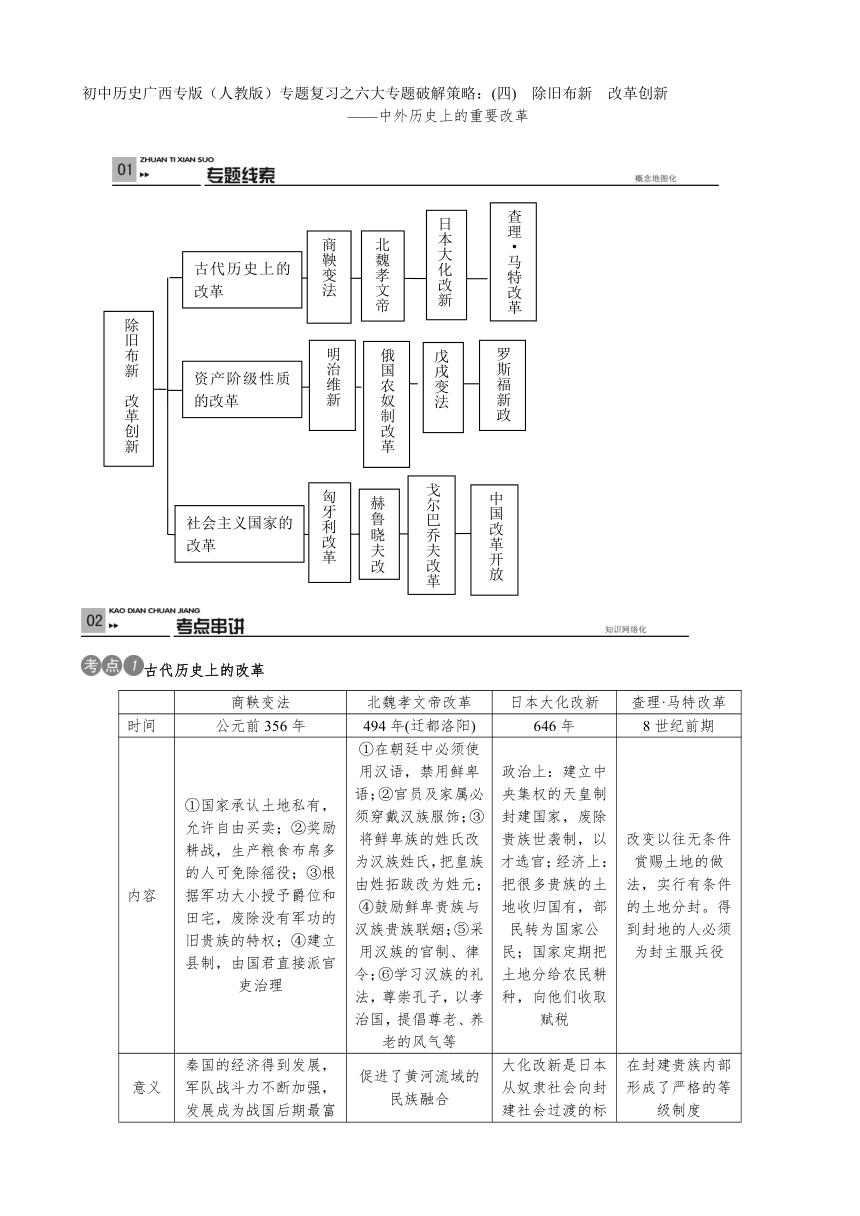

初中历史广西专版(人教版)专题复习之六大专题破解策略:(四) 除旧布新 改革创新

——中外历史上的重要改革

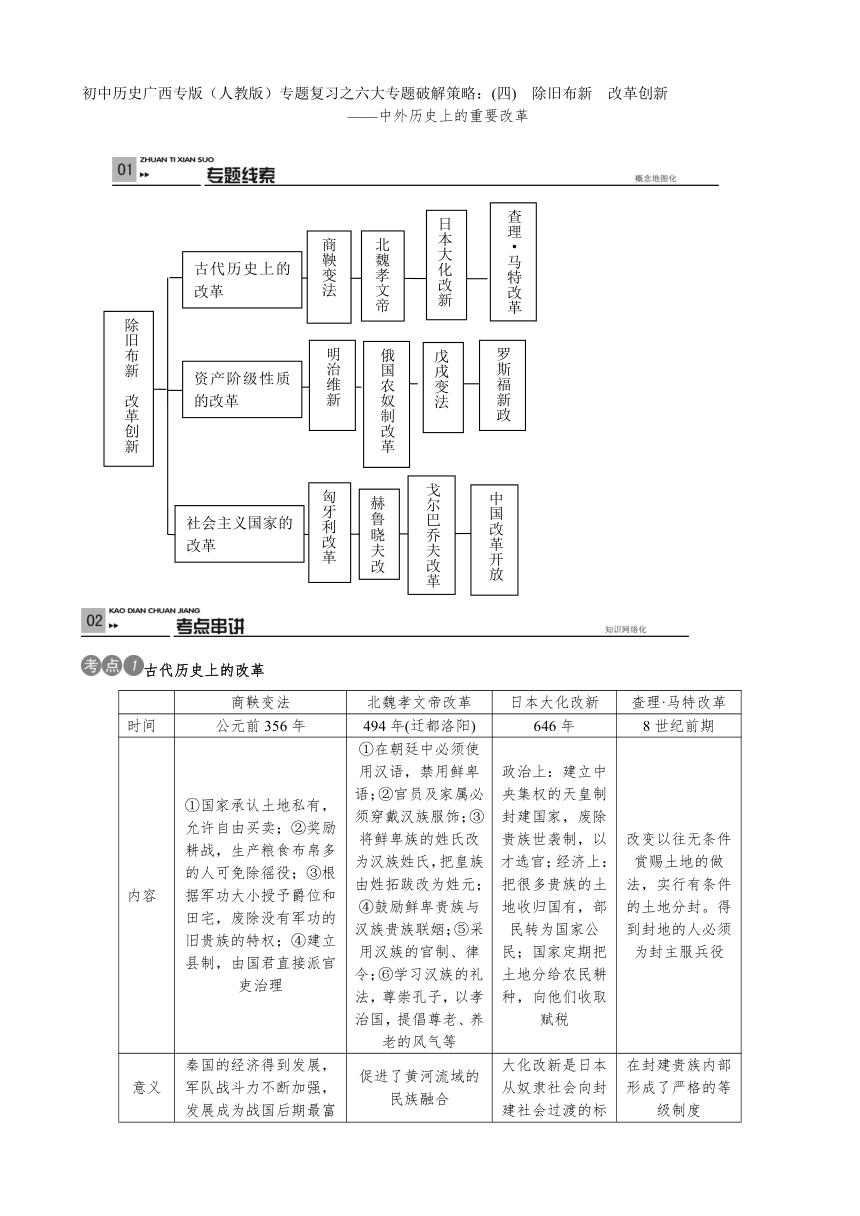

古代历史上的改革

商鞅变法

北魏孝文帝改革

日本大化改新

查理·马特改革

时间

公元前356年

494年(迁都洛阳)

646年

8世纪前期

内容

①国家承认土地私有,允许自由买卖;②奖励耕战,生产粮食布帛多的人可免除徭役;③根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权;④建立县制,由国君直接派官吏治理

①在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;②官员及家属必须穿戴汉族服饰;③将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;④鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;⑤采用汉族的官制、律令;⑥学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等

政治上:建立中央集权的天皇制封建国家,废除贵族世袭制,以才选官;经济上:把很多贵族的土地收归国有,部民转为国家公民;国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税

改变以往无条件赏赐土地的做法,实行有条件的土地分封。得到封地的人必须为封主服兵役

意义

秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家

促进了黄河流域的民族融合

大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志

在封建贵族内部形成了严格的等级制度

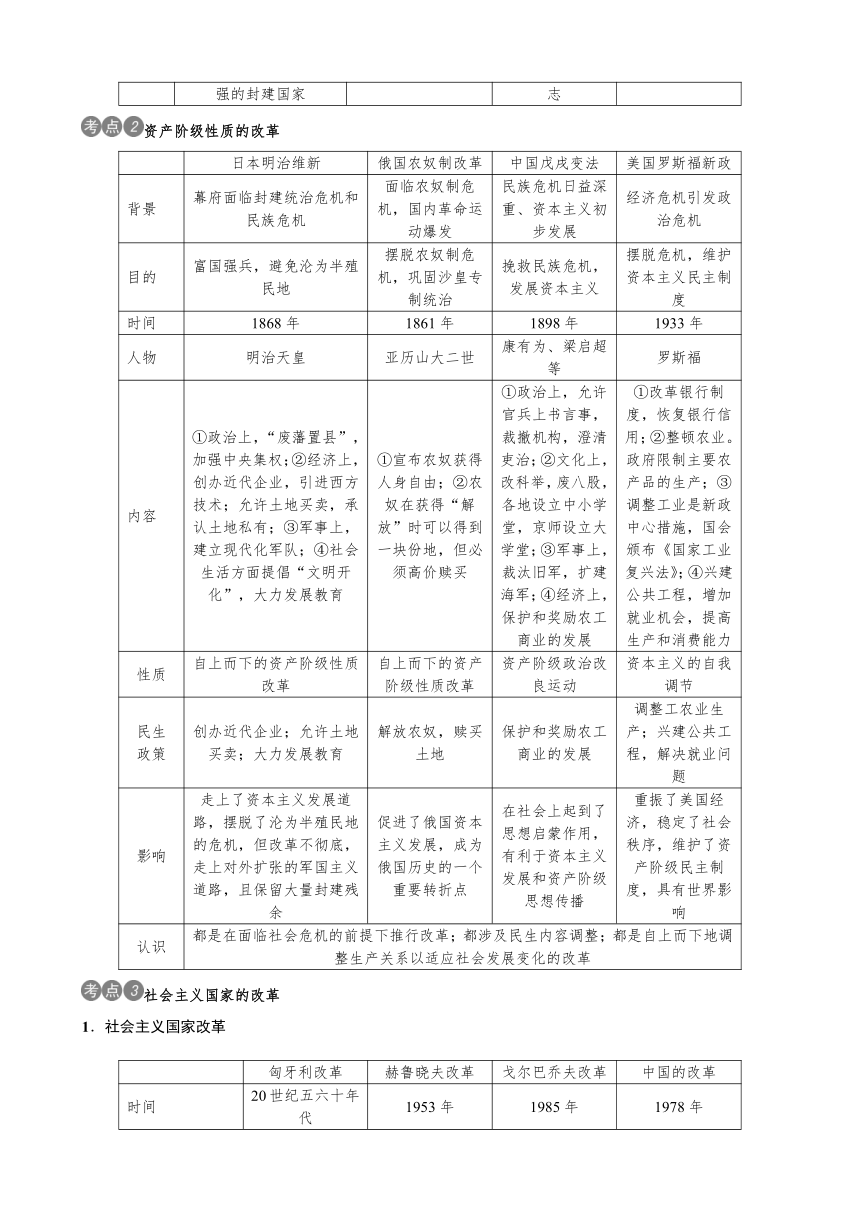

资产阶级性质的改革

日本明治维新

俄国农奴制改革

中国戊戌变法

美国罗斯福新政

背景

幕府面临封建统治危机和民族危机

面临农奴制危机,国内革命运动爆发

民族危机日益深重、资本主义初步发展

经济危机引发政治危机

目的

富国强兵,避免沦为半殖民地

摆脱农奴制危机,巩固沙皇专制统治

挽救民族危机,发展资本主义

摆脱危机,维护资本主义民主制度

时间

1868年

1861年

1898年

1933年

人物

明治天皇

亚历山大二世

康有为、梁启超等

罗斯福

内容

①政治上,“废藩置县”,加强中央集权;②经济上,创办近代企业,引进西方技术;允许土地买卖,承认土地私有;③军事上,建立现代化军队;④社会生活方面提倡“文明开化”,大力发展教育

①宣布农奴获得人身自由;②农奴在获得“解放”时可以得到一块份地,但必须高价赎买

①政治上,允许官兵上书言事,裁撤机构,澄清吏治;②文化上,改科举,废八股,各地设立中小学堂,京师设立大学堂;③军事上,裁汰旧军,扩建海军;④经济上,保护和奖励农工商业的发展

①改革银行制度,恢复银行信用;②整顿农业。政府限制主要农产品的生产;③调整工业是新政中心措施,国会颁布《国家工业复兴法》;④兴建公共工程,增加就业机会,提高生产和消费能力

性质

自上而下的资产阶级性质改革

自上而下的资产阶级性质改革

资产阶级政治改良运动

资本主义的自我调节

民生政策

创办近代企业;允许土地买卖;大力发展教育

解放农奴,赎买土地

保护和奖励农工商业的发展

调整工农业生产;兴建公共工程,解决就业问题

影响

走上了资本主义发展道路,摆脱了沦为半殖民地的危机,但改革不彻底,走上对外扩张的军国主义道路,且保留大量封建残余

促进了俄国资本主义发展,成为俄国历史的一个重要转折点

在社会上起到了思想启蒙作用,有利于资本主义发展和资产阶级思想传播

重振了美国经济,稳定了社会秩序,维护了资产阶级民主制度,具有世界影响

认识

都是在面临社会危机的前提下推行改革;都涉及民生内容调整;都是自上而下地调整生产关系以适应社会发展变化的改革

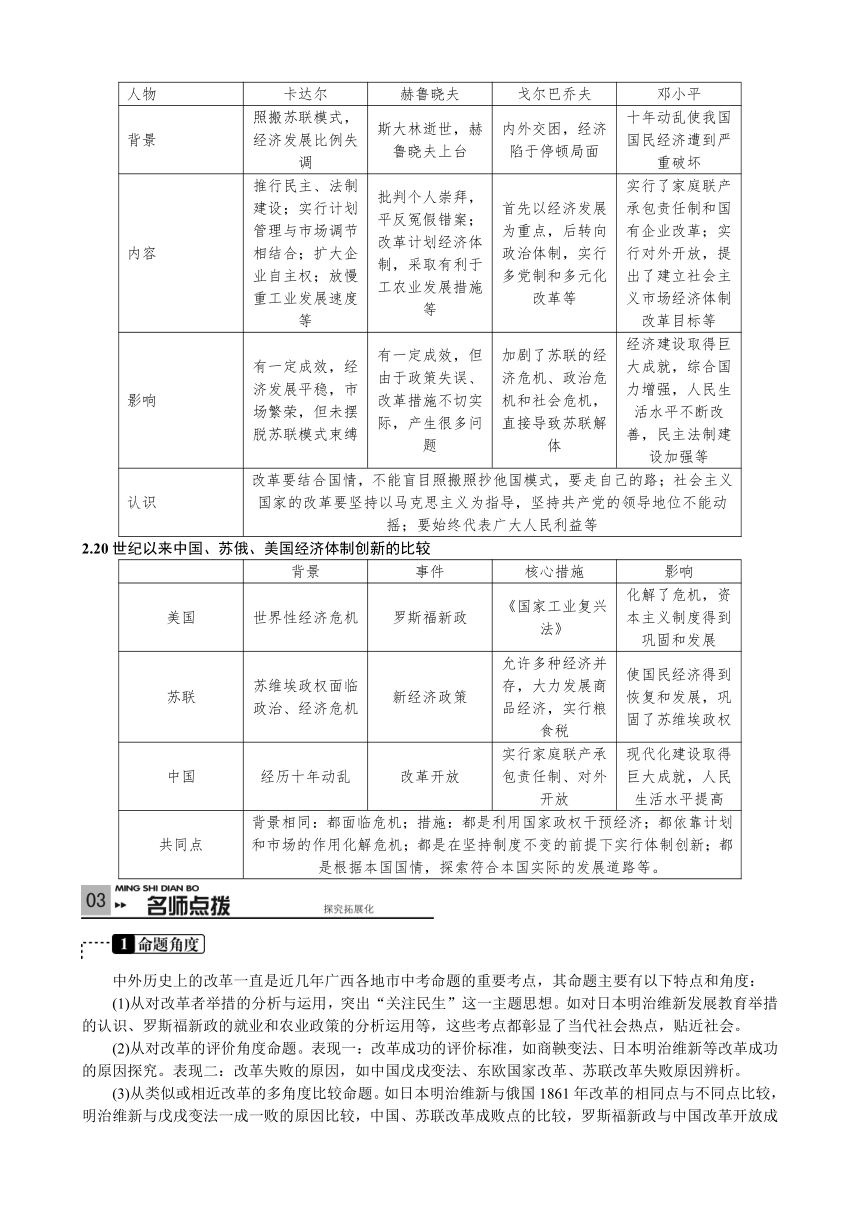

社会主义国家的改革

1.社会主义国家改革

匈牙利改革

赫鲁晓夫改革

戈尔巴乔夫改革

中国的改革

时间

20世纪五六十年代

1953年

1985年

1978年

人物

卡达尔

赫鲁晓夫

戈尔巴乔夫

邓小平

背景

照搬苏联模式,经济发展比例失调

斯大林逝世,赫鲁晓夫上台

内外交困,经济陷于停顿局面

十年动乱使我国国民经济遭到严重破坏

内容

推行民主、法制建设;实行计划管理与市场调节相结合;扩大企业自主权;放慢重工业发展速度等

批判个人崇拜,平反冤假错案;改革计划经济体制,采取有利于工农业发展措施等

首先以经济发展为重点,后转向政治体制,实行多党制和多元化改革等

实行了家庭联产承包责任制和国有企业改革;实行对外开放,提出了建立社会主义市场经济体制改革目标等

影响

有一定成效,经济发展平稳,市场繁荣,但未摆脱苏联模式束缚

有一定成效,但由于政策失误、改革措施不切实际,产生很多问题

加剧了苏联的经济危机、政治危机和社会危机,直接导致苏联解体

经济建设取得巨大成就,综合国力增强,人民生活水平不断改善,民主法制建设加强等

认识

改革要结合国情,不能盲目照搬照抄他国模式,要走自己的路;社会主义国家的改革要坚持以马克思主义为指导,坚持共产党的领导地位不能动摇;要始终代表广大人民利益等

2.20世纪以来中国、苏俄、美国经济体制创新的比较

背景

事件

核心措施

影响

美国

世界性经济危机

罗斯福新政

《国家工业复兴法》

化解了危机,资本主义制度得到巩固和发展

苏联

苏维埃政权面临政治、经济危机

新经济政策

允许多种经济并存,大力发展商品经济,实行粮食税

使国民经济得到恢复和发展,巩固了苏维埃政权

中国

经历十年动乱

改革开放

实行家庭联产承包责任制、对外开放

现代化建设取得巨大成就,人民生活水平提高

共同点

背景相同:都面临危机;措施:都是利用国家政权干预经济;都依靠计划和市场的作用化解危机;都是在坚持制度不变的前提下实行体制创新;都是根据本国国情,探索符合本国实际的发展道路等。

中外历史上的改革一直是近几年广西各地市中考命题的重要考点,其命题主要有以下特点和角度:

(1)从对改革者举措的分析与运用,突出“关注民生”这一主题思想。如对日本明治维新发展教育举措的认识、罗斯福新政的就业和农业政策的分析运用等,这些考点都彰显了当代社会热点,贴近社会。

(2)从对改革的评价角度命题。表现一:改革成功的评价标准,如商鞅变法、日本明治维新等改革成功的原因探究。表现二:改革失败的原因,如中国戊戌变法、东欧国家改革、苏联改革失败原因辨析。

(3)从类似或相近改革的多角度比较命题。如日本明治维新与俄国1861年改革的相同点与不同点比较,明治维新与戊戌变法一成一败的原因比较,中国、苏联改革成败点的比较,罗斯福新政与中国改革开放成功点比较等,在比较中深化对改革的条件、举措、性质、影响等要素的认识。

(4)从改革的特点来命题。一类是改革实现了制度创新,如商鞅变法、大化改新、明治维新等实现社会跨越式发展;另一类是改革实现了体制创新,如苏俄的新经济政策、罗斯福新政、中国的改革开放等,都是在坚持原有的制度的前提下,实现了制度的自我完善和发展。

(1)复习改革史的基本思路:掌握背景(政治、经济、思想、国际环境)、内容(政治、经济、文化教育和科技)、作用(进步、消极)、性质、特点、成败及原因,改革带来的启示,评价(正确评价历史事件和历史改革家)。

(2)决定改革成败的主要因素,在作答时可考虑以下几个方面:①是否顺应历史发展趋势,是否遵循社会发展规律;②措施是否正确有效,策略与用人是否得当;③改革派与反对派力量的对比情况;④是否危害人民的利益;⑤改革者的才干、意志与方法如何;⑥最高统治者的态度如何;⑦当时的内外环境是否有利于改革的开展。

(3)在回答“改革对我们的启示”类问题,一般考虑:①改革是历史发展的要求与必然产物;②革除社会弊端是国家强盛的重要手段,改革是推动历史发展的主要内容之一;③是否顺应历史发展潮流是改革成败的重要因素;④改革不会一帆风顺,将遭到旧势力的反对,充满着尖锐的斗争;⑤改革没有固定的模式,走自己特色的改革之路。

(4)对重大改革作评价,注意评价标准只有一个,即它对社会发展所起的作用。评价思路一般先分析当时的历史条件和历史要求,然后再看改革在多大程度上适应了历史发展的要求(积极性),又在多大程度上违背了历史发展的要求(局限性)。评价的方法多样化,可以用历史分析法,即改革的性质和在历史上的地位,也可用辩证分析法,即改革的积极作用和历史局限。

1.(2015·成都)改革是兴利除弊、振兴国家的重要手段。商鞅变法的措施中,对后世地方行政制度影响最深远的是( )

A.废除旧贵族特权

B.承认土地私有

C.建立县制

D.奖励耕战

2.俗话说“行不更名,坐不改姓”。但在中国古代史上,有位皇帝在进行改革时,为了提倡学习汉族文化风俗,带头将自己的鲜卑族姓氏改为了汉族姓氏。请问这次改革是( )

A.管仲改革

B.商鞅变法

C.文景之治

D.孝文帝改革

3.“比较”是历史学习和研究的一种重要方法。日本大化改新与法兰克王国的查理·马特改革相比较,其共同之处在于( )

A.国家定期把土地分给农民耕种

B.建立中央集权的天皇制封建国家

C.实行有条件的土地分封

D.自上而下的封建改革

4.俄国沙皇亚历山大二世曾说:“与其等农奴自下而上的解放自己,不如自上而下解放农民。”这反映了1861年俄国改革的根本目的是( )

A.缓和阶级矛盾,巩固统治

B.解放农民,帮助其致富

C.改变俄国的专制制度

D.迅速实现近代化

5.中国和日本是一衣带水的邻邦,在古代历史上,日本政要靠接受中国先进文明的洗礼而发展进步;进入近代以来,中国逐渐落后于日本并遭受日本的侵略,近代日本能够“后来居上”主要是得益于( )

A.农奴制改革

B.明治维新

C.罗斯福新政

D.戈尔巴乔夫改革

6.有学者认为,甲午战争后,中国开始由“政策创新”转向于“制度创新”。这里的“制度创新”开始于( )

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.国民革命

7.苏俄(联)通过大力发展商品经济,促进国民经济恢复和发展的措施被称为( )

A.新经济政策

B.斯大林模式

C.赫鲁晓夫改革

D.戈尔巴乔夫改革

8.罗斯福“新政”与列宁实施的“新经济政策”的相同点是( )

A.都是为了打退国内外反动势力的进攻

B.都有利于本国经济恢复和发展

C.都巩固了本国资本主义制度

D.都巩固了工农联盟的国家政权

9.某小论文的内容,主要是“宣扬人道的社会主义、放弃一党制、实施社会经济发展战略”。可见,该文的主题是( )

A.新经济政策的推行

B.斯大林模式的形成

C.赫鲁晓夫上台执政

D.戈尔巴乔夫的改革

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1856年,亚历山大二世向莫斯科贵族发表演说,他说:“到处在谣传,我要给农民自由,这是不公正的,……但是,遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情。……因而,从上面解决要比从下面解决好得多。”

——摘自孙成木《俄国通史简编》

材料二:“请你们相信,为了保护地主的利益,凡是能做到的一切都做到了”

——亚历山大二世,1861年俄历2月

材料三:1868年4月的一天,日本京都皇宫的大殿内,天皇率领群臣宣读誓词:“广兴会议,万机决于公论;上下一心,大展经论;官武一体以至庶民,各遂其志,务必人心不倦;破历来之陋习,基于天地之公道;求知识于世界,大力振兴皇基。”这就是日本历史上著名的“五条誓文”。

——摘自人教版历史选修1

(1)材料一和材料三分别涉及了俄、日历史上哪次重大改革?两国的改革在性质上有什么相同之处?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出亚历山大二世采取了什么措施来“保护地主的利益”?从中,我们可以看出俄皇的这次改革其实质是什么?

(3)日本政府在这次改革中采取什么措施“求知识于世界”?这次改革对日本有何重要影响?

(4)日本在经历了这次改革后的崛起带给我们什么启示?

11.(2015·泰州)历史发展过程中常有危机相伴。面对危机,苏、美、中三国领导人根据国情制定合理的政策,最终迎来发展机遇。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

苏俄(联)粮食产量变化曲线图

(1)根据材料一分析1921—1925年苏俄(联)粮食产量发生了怎样的变化?这种变化得益于列宁政府实施的哪一政策?

材料二:1933年5月,(罗斯福)发布《农业调整法》强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品的价格,解决农幅产品过剩的问题。国家对缩减耕地面积和缩减牲畜繁殖的人进行补贴。

——《从分散到整体的世界史·现代分册》

(2)根据材料二归纳罗斯福新政中农业方面的主要措施。

材料三:在土地公有制的基础上,集体所有的土地长期包给各户农家使用,把农民的责、权、利紧密结合起来。当时流传着这样的歌谣:“大包干,大包干,直来直去不拐弯。保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

——北师大版历史教材八年级下

(3)歌谣赞扬的是我国政府在农村实行的什么政策?此项政策的实行有怎样的重要意义?

(4)综合三国解决危机的经验,我们从中可以得到哪些启示?

专题复习(四) 除旧布新 改革创新

1.C 2.D 3.D 4.A 5.B 6.B 7.A 8.B 9.D

10.(1)俄国1861年农奴制改革、日本明治维新。性质:都是自上而下资产阶级性质的改革。(2)“赎买政策”。实质是一次沙皇政府和地主勾结起来对农民的双重敲诈与掠夺。(3)措施:提倡“文明开化”。影响:日本走上了发展资本主义的道路,摆脱了民族危机。(4)重视科技、重视教育,适时改革,坚持对外开放等。

11.(1)粮食产量大幅度上涨。新经济政策。(2)颁布《农业调整法》,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖;发放农业补贴。(3)家庭联产承包责任制。极大地调动了农民的积极性,解放了农村的生产力,推动了农业发展。(4)顺应历史潮流,大胆改革创新,化危机为机遇等。(言之有理即可)

日本大化改新

查理·马特改革

北魏孝文帝

商鞅变法

古代历史上的改革

除旧布新

改革创新

罗斯福新政

戊戌变法

俄国农奴制改革

明治维新

资产阶级性质的改革

中国改革开放

戈尔巴乔夫改革

匈牙利改革

赫鲁晓夫改革

社会主义国家的改革

——中外历史上的重要改革

古代历史上的改革

商鞅变法

北魏孝文帝改革

日本大化改新

查理·马特改革

时间

公元前356年

494年(迁都洛阳)

646年

8世纪前期

内容

①国家承认土地私有,允许自由买卖;②奖励耕战,生产粮食布帛多的人可免除徭役;③根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权;④建立县制,由国君直接派官吏治理

①在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;②官员及家属必须穿戴汉族服饰;③将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;④鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;⑤采用汉族的官制、律令;⑥学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等

政治上:建立中央集权的天皇制封建国家,废除贵族世袭制,以才选官;经济上:把很多贵族的土地收归国有,部民转为国家公民;国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税

改变以往无条件赏赐土地的做法,实行有条件的土地分封。得到封地的人必须为封主服兵役

意义

秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家

促进了黄河流域的民族融合

大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志

在封建贵族内部形成了严格的等级制度

资产阶级性质的改革

日本明治维新

俄国农奴制改革

中国戊戌变法

美国罗斯福新政

背景

幕府面临封建统治危机和民族危机

面临农奴制危机,国内革命运动爆发

民族危机日益深重、资本主义初步发展

经济危机引发政治危机

目的

富国强兵,避免沦为半殖民地

摆脱农奴制危机,巩固沙皇专制统治

挽救民族危机,发展资本主义

摆脱危机,维护资本主义民主制度

时间

1868年

1861年

1898年

1933年

人物

明治天皇

亚历山大二世

康有为、梁启超等

罗斯福

内容

①政治上,“废藩置县”,加强中央集权;②经济上,创办近代企业,引进西方技术;允许土地买卖,承认土地私有;③军事上,建立现代化军队;④社会生活方面提倡“文明开化”,大力发展教育

①宣布农奴获得人身自由;②农奴在获得“解放”时可以得到一块份地,但必须高价赎买

①政治上,允许官兵上书言事,裁撤机构,澄清吏治;②文化上,改科举,废八股,各地设立中小学堂,京师设立大学堂;③军事上,裁汰旧军,扩建海军;④经济上,保护和奖励农工商业的发展

①改革银行制度,恢复银行信用;②整顿农业。政府限制主要农产品的生产;③调整工业是新政中心措施,国会颁布《国家工业复兴法》;④兴建公共工程,增加就业机会,提高生产和消费能力

性质

自上而下的资产阶级性质改革

自上而下的资产阶级性质改革

资产阶级政治改良运动

资本主义的自我调节

民生政策

创办近代企业;允许土地买卖;大力发展教育

解放农奴,赎买土地

保护和奖励农工商业的发展

调整工农业生产;兴建公共工程,解决就业问题

影响

走上了资本主义发展道路,摆脱了沦为半殖民地的危机,但改革不彻底,走上对外扩张的军国主义道路,且保留大量封建残余

促进了俄国资本主义发展,成为俄国历史的一个重要转折点

在社会上起到了思想启蒙作用,有利于资本主义发展和资产阶级思想传播

重振了美国经济,稳定了社会秩序,维护了资产阶级民主制度,具有世界影响

认识

都是在面临社会危机的前提下推行改革;都涉及民生内容调整;都是自上而下地调整生产关系以适应社会发展变化的改革

社会主义国家的改革

1.社会主义国家改革

匈牙利改革

赫鲁晓夫改革

戈尔巴乔夫改革

中国的改革

时间

20世纪五六十年代

1953年

1985年

1978年

人物

卡达尔

赫鲁晓夫

戈尔巴乔夫

邓小平

背景

照搬苏联模式,经济发展比例失调

斯大林逝世,赫鲁晓夫上台

内外交困,经济陷于停顿局面

十年动乱使我国国民经济遭到严重破坏

内容

推行民主、法制建设;实行计划管理与市场调节相结合;扩大企业自主权;放慢重工业发展速度等

批判个人崇拜,平反冤假错案;改革计划经济体制,采取有利于工农业发展措施等

首先以经济发展为重点,后转向政治体制,实行多党制和多元化改革等

实行了家庭联产承包责任制和国有企业改革;实行对外开放,提出了建立社会主义市场经济体制改革目标等

影响

有一定成效,经济发展平稳,市场繁荣,但未摆脱苏联模式束缚

有一定成效,但由于政策失误、改革措施不切实际,产生很多问题

加剧了苏联的经济危机、政治危机和社会危机,直接导致苏联解体

经济建设取得巨大成就,综合国力增强,人民生活水平不断改善,民主法制建设加强等

认识

改革要结合国情,不能盲目照搬照抄他国模式,要走自己的路;社会主义国家的改革要坚持以马克思主义为指导,坚持共产党的领导地位不能动摇;要始终代表广大人民利益等

2.20世纪以来中国、苏俄、美国经济体制创新的比较

背景

事件

核心措施

影响

美国

世界性经济危机

罗斯福新政

《国家工业复兴法》

化解了危机,资本主义制度得到巩固和发展

苏联

苏维埃政权面临政治、经济危机

新经济政策

允许多种经济并存,大力发展商品经济,实行粮食税

使国民经济得到恢复和发展,巩固了苏维埃政权

中国

经历十年动乱

改革开放

实行家庭联产承包责任制、对外开放

现代化建设取得巨大成就,人民生活水平提高

共同点

背景相同:都面临危机;措施:都是利用国家政权干预经济;都依靠计划和市场的作用化解危机;都是在坚持制度不变的前提下实行体制创新;都是根据本国国情,探索符合本国实际的发展道路等。

中外历史上的改革一直是近几年广西各地市中考命题的重要考点,其命题主要有以下特点和角度:

(1)从对改革者举措的分析与运用,突出“关注民生”这一主题思想。如对日本明治维新发展教育举措的认识、罗斯福新政的就业和农业政策的分析运用等,这些考点都彰显了当代社会热点,贴近社会。

(2)从对改革的评价角度命题。表现一:改革成功的评价标准,如商鞅变法、日本明治维新等改革成功的原因探究。表现二:改革失败的原因,如中国戊戌变法、东欧国家改革、苏联改革失败原因辨析。

(3)从类似或相近改革的多角度比较命题。如日本明治维新与俄国1861年改革的相同点与不同点比较,明治维新与戊戌变法一成一败的原因比较,中国、苏联改革成败点的比较,罗斯福新政与中国改革开放成功点比较等,在比较中深化对改革的条件、举措、性质、影响等要素的认识。

(4)从改革的特点来命题。一类是改革实现了制度创新,如商鞅变法、大化改新、明治维新等实现社会跨越式发展;另一类是改革实现了体制创新,如苏俄的新经济政策、罗斯福新政、中国的改革开放等,都是在坚持原有的制度的前提下,实现了制度的自我完善和发展。

(1)复习改革史的基本思路:掌握背景(政治、经济、思想、国际环境)、内容(政治、经济、文化教育和科技)、作用(进步、消极)、性质、特点、成败及原因,改革带来的启示,评价(正确评价历史事件和历史改革家)。

(2)决定改革成败的主要因素,在作答时可考虑以下几个方面:①是否顺应历史发展趋势,是否遵循社会发展规律;②措施是否正确有效,策略与用人是否得当;③改革派与反对派力量的对比情况;④是否危害人民的利益;⑤改革者的才干、意志与方法如何;⑥最高统治者的态度如何;⑦当时的内外环境是否有利于改革的开展。

(3)在回答“改革对我们的启示”类问题,一般考虑:①改革是历史发展的要求与必然产物;②革除社会弊端是国家强盛的重要手段,改革是推动历史发展的主要内容之一;③是否顺应历史发展潮流是改革成败的重要因素;④改革不会一帆风顺,将遭到旧势力的反对,充满着尖锐的斗争;⑤改革没有固定的模式,走自己特色的改革之路。

(4)对重大改革作评价,注意评价标准只有一个,即它对社会发展所起的作用。评价思路一般先分析当时的历史条件和历史要求,然后再看改革在多大程度上适应了历史发展的要求(积极性),又在多大程度上违背了历史发展的要求(局限性)。评价的方法多样化,可以用历史分析法,即改革的性质和在历史上的地位,也可用辩证分析法,即改革的积极作用和历史局限。

1.(2015·成都)改革是兴利除弊、振兴国家的重要手段。商鞅变法的措施中,对后世地方行政制度影响最深远的是( )

A.废除旧贵族特权

B.承认土地私有

C.建立县制

D.奖励耕战

2.俗话说“行不更名,坐不改姓”。但在中国古代史上,有位皇帝在进行改革时,为了提倡学习汉族文化风俗,带头将自己的鲜卑族姓氏改为了汉族姓氏。请问这次改革是( )

A.管仲改革

B.商鞅变法

C.文景之治

D.孝文帝改革

3.“比较”是历史学习和研究的一种重要方法。日本大化改新与法兰克王国的查理·马特改革相比较,其共同之处在于( )

A.国家定期把土地分给农民耕种

B.建立中央集权的天皇制封建国家

C.实行有条件的土地分封

D.自上而下的封建改革

4.俄国沙皇亚历山大二世曾说:“与其等农奴自下而上的解放自己,不如自上而下解放农民。”这反映了1861年俄国改革的根本目的是( )

A.缓和阶级矛盾,巩固统治

B.解放农民,帮助其致富

C.改变俄国的专制制度

D.迅速实现近代化

5.中国和日本是一衣带水的邻邦,在古代历史上,日本政要靠接受中国先进文明的洗礼而发展进步;进入近代以来,中国逐渐落后于日本并遭受日本的侵略,近代日本能够“后来居上”主要是得益于( )

A.农奴制改革

B.明治维新

C.罗斯福新政

D.戈尔巴乔夫改革

6.有学者认为,甲午战争后,中国开始由“政策创新”转向于“制度创新”。这里的“制度创新”开始于( )

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.国民革命

7.苏俄(联)通过大力发展商品经济,促进国民经济恢复和发展的措施被称为( )

A.新经济政策

B.斯大林模式

C.赫鲁晓夫改革

D.戈尔巴乔夫改革

8.罗斯福“新政”与列宁实施的“新经济政策”的相同点是( )

A.都是为了打退国内外反动势力的进攻

B.都有利于本国经济恢复和发展

C.都巩固了本国资本主义制度

D.都巩固了工农联盟的国家政权

9.某小论文的内容,主要是“宣扬人道的社会主义、放弃一党制、实施社会经济发展战略”。可见,该文的主题是( )

A.新经济政策的推行

B.斯大林模式的形成

C.赫鲁晓夫上台执政

D.戈尔巴乔夫的改革

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1856年,亚历山大二世向莫斯科贵族发表演说,他说:“到处在谣传,我要给农民自由,这是不公正的,……但是,遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情。……因而,从上面解决要比从下面解决好得多。”

——摘自孙成木《俄国通史简编》

材料二:“请你们相信,为了保护地主的利益,凡是能做到的一切都做到了”

——亚历山大二世,1861年俄历2月

材料三:1868年4月的一天,日本京都皇宫的大殿内,天皇率领群臣宣读誓词:“广兴会议,万机决于公论;上下一心,大展经论;官武一体以至庶民,各遂其志,务必人心不倦;破历来之陋习,基于天地之公道;求知识于世界,大力振兴皇基。”这就是日本历史上著名的“五条誓文”。

——摘自人教版历史选修1

(1)材料一和材料三分别涉及了俄、日历史上哪次重大改革?两国的改革在性质上有什么相同之处?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出亚历山大二世采取了什么措施来“保护地主的利益”?从中,我们可以看出俄皇的这次改革其实质是什么?

(3)日本政府在这次改革中采取什么措施“求知识于世界”?这次改革对日本有何重要影响?

(4)日本在经历了这次改革后的崛起带给我们什么启示?

11.(2015·泰州)历史发展过程中常有危机相伴。面对危机,苏、美、中三国领导人根据国情制定合理的政策,最终迎来发展机遇。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

苏俄(联)粮食产量变化曲线图

(1)根据材料一分析1921—1925年苏俄(联)粮食产量发生了怎样的变化?这种变化得益于列宁政府实施的哪一政策?

材料二:1933年5月,(罗斯福)发布《农业调整法》强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品的价格,解决农幅产品过剩的问题。国家对缩减耕地面积和缩减牲畜繁殖的人进行补贴。

——《从分散到整体的世界史·现代分册》

(2)根据材料二归纳罗斯福新政中农业方面的主要措施。

材料三:在土地公有制的基础上,集体所有的土地长期包给各户农家使用,把农民的责、权、利紧密结合起来。当时流传着这样的歌谣:“大包干,大包干,直来直去不拐弯。保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

——北师大版历史教材八年级下

(3)歌谣赞扬的是我国政府在农村实行的什么政策?此项政策的实行有怎样的重要意义?

(4)综合三国解决危机的经验,我们从中可以得到哪些启示?

专题复习(四) 除旧布新 改革创新

1.C 2.D 3.D 4.A 5.B 6.B 7.A 8.B 9.D

10.(1)俄国1861年农奴制改革、日本明治维新。性质:都是自上而下资产阶级性质的改革。(2)“赎买政策”。实质是一次沙皇政府和地主勾结起来对农民的双重敲诈与掠夺。(3)措施:提倡“文明开化”。影响:日本走上了发展资本主义的道路,摆脱了民族危机。(4)重视科技、重视教育,适时改革,坚持对外开放等。

11.(1)粮食产量大幅度上涨。新经济政策。(2)颁布《农业调整法》,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖;发放农业补贴。(3)家庭联产承包责任制。极大地调动了农民的积极性,解放了农村的生产力,推动了农业发展。(4)顺应历史潮流,大胆改革创新,化危机为机遇等。(言之有理即可)

日本大化改新

查理·马特改革

北魏孝文帝

商鞅变法

古代历史上的改革

除旧布新

改革创新

罗斯福新政

戊戌变法

俄国农奴制改革

明治维新

资产阶级性质的改革

中国改革开放

戈尔巴乔夫改革

匈牙利改革

赫鲁晓夫改革

社会主义国家的改革

同课章节目录