2024-2025年统编版七年级下册历史期末专题训练:概括分析题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025年统编版七年级下册历史期末专题训练:概括分析题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 301.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-02 15:38:50 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

2024-2025年统编版七年级下册历史期末专题训练:概括分析题

1.经济繁荣.本固邦宁。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

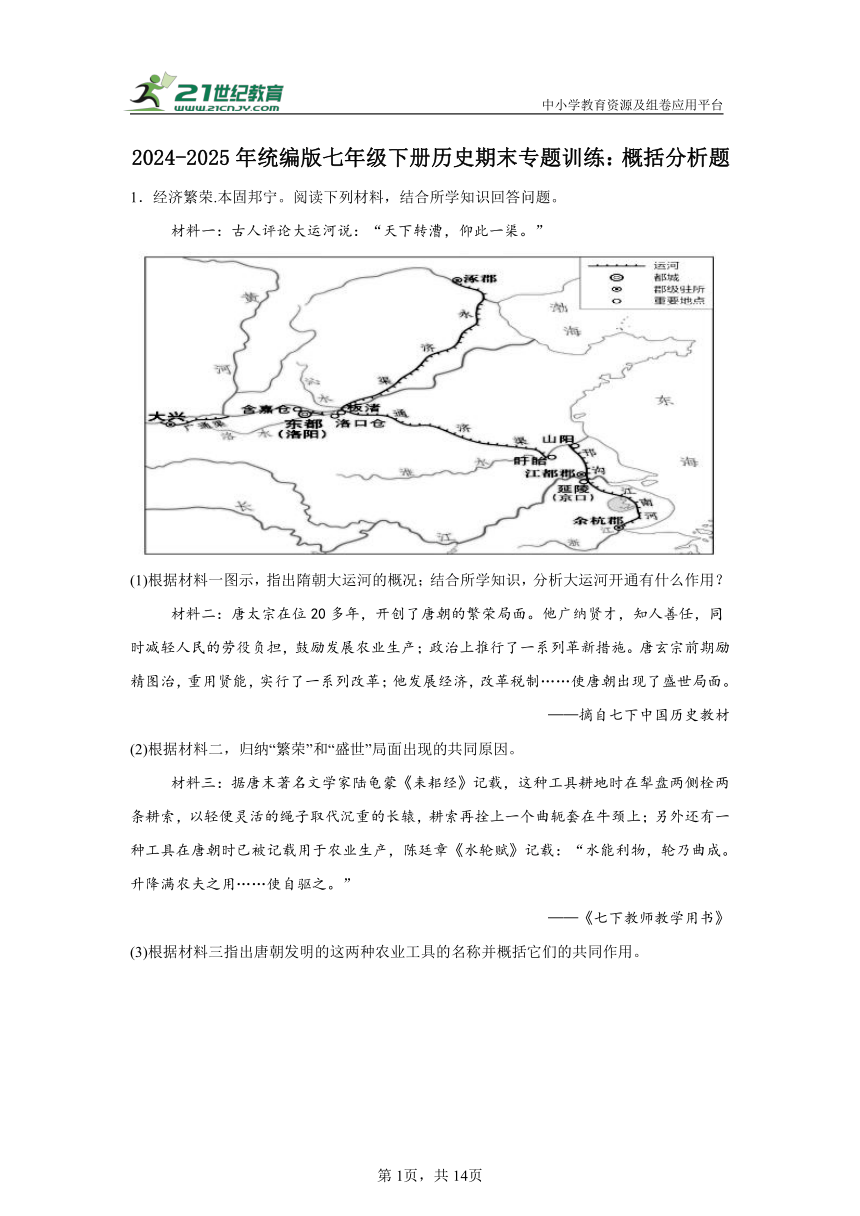

材料一:古人评论大运河说:“天下转漕,仰此一渠。”

(1)根据材料一图示,指出隋朝大运河的概况;结合所学知识,分析大运河开通有什么作用?

材料二:唐太宗在位20多年,开创了唐朝的繁荣局面。他广纳贤才,知人善任,同时减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;政治上推行了一系列革新措施。唐玄宗前期励精图治,重用贤能,实行了一系列改革;他发展经济,改革税制……使唐朝出现了盛世局面。

——摘自七下中国历史教材

(2)根据材料二,归纳“繁荣”和“盛世”局面出现的共同原因。

材料三:据唐末著名文学家陆龟蒙《耒耜经》记载,这种工具耕地时在犁盘两侧栓两条耕索,以轻便灵活的绳子取代沉重的长辕,耕索再拴上一个曲轭套在牛颈上;另外还有一种工具在唐朝时已被记载用于农业生产,陈廷章《水轮赋》记载:“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用……使自驱之。”

——《七下教师教学用书》

(3)根据材料三指出唐朝发明的这两种农业工具的名称并概括它们的共同作用。

2.气象万千,诗中盛唐。阅读材料,回答问题。

材料一 中国诗歌在唐朝达到顶峰,除中原地区之外,北部、西部和东北边塞都进入诗歌吟咏的范围。唐都长安是当时世界上最大的国际都会,这为唐朝诗人提供了广泛吸收南北文化和外来文化的机会,给予他们宽松的创作空间。诗歌成为科举考试的科目,大量中下层庶族士人得以参与,统治者能听取各方意见,诗人们也敢于在诗歌中揭露社会矛盾,也促成了诗歌的进一步繁荣。唐诗的普及和繁荣,渗透在文明的各个方面,促成了中华文明的特色。

——摘编自《中华文明史》

材料二

序号 唐诗 出处

① 自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。 陈陶《陇西行》

② 九天阖闾开宫殿,万国衣冠拜冕旒。 王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》

③ 蕃人旧日不耕犁, 相学如今种禾黍。 城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。 王建《凉州词》

④ 忆昔开元全盛日, 小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白, 公私仓廪俱丰实。 杜甫《忆昔》

⑤ 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。 李白《哭晁卿衡》

⑥ 草市迎江货,津桥税海商。 王建《汴路即事》

——摘编自中华书局《全唐诗》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝诗歌繁盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,按三种不同角度对诗句进行两两归类(写序号即可)任选其中一个角度的诗文(写序号即可)提炼一个主题。

(3)综合上述材料,从唯物史观的角度,指出唐诗与唐史之间的关系。

3.唐朝时期,中国封建社会达到了顶峰,是中国历史上的重要朝代之一,取得了辉煌的成就。阅读材料,回答问题。

材料一 李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误,因此他提倡和鼓励诤谏使贞观年间政治生活趋向健康、和谐。

材料二 隋唐两代,以高度的凝聚力继承了商周秦汉以来中国古代文化的优良传统,以旺盛的消化吸收力融汇了外来文化的新鲜养料,以超越前人的创造力造就了当时第一流水平的具有世界性的隋唐文化,以空前的拓展力远播异域,为人类文明的发展作出了卓越的贡献。

——摘编自《隋唐文化》

材料三 “忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出”。

——[唐]杜甫《忆昔》

(1)材料一中李世民认为国家兴衰的关键是什么?在他统治时期出现了哪一盛世局面?

(2)结合所学知识,举一例唐文化“远播异域”的史实?根据材料二,归纳“具有世界性影响的隋唐文化”形成的原因。

(3)材料三中的“开元全盛”时代是哪个皇帝当政时期?“公私仓廪俱丰实”和生产工具的发展分不开,请举出一项唐朝发明并推广的农业工具?

4.阅读材料,完成下列要求

材料一 中国作为一个多民族的统一的大国……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——摘编自张岂之"中国历史十五讲

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息,

——摘编自翦伯赞《中国史十五讲》

材料三 隋唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐朝国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

材料四 边疆的发展与稳定关系到国家大局。中国古代边疆治理历经三个阶段,自秦汉时期初建规模,经隋唐、元、明王朝的充实完善,到清朝形成了完整的体系。中国历史发展进程充分证明,边疆对于中国这样一个统一多民族国家来说具有重要的地位。

——摘编自马大正《不断深化中国古代边疆治理研究》

(1)结合所学知识回答,材料一中“中国几千年来的政治制度”指的是什么制度?这个制度的首创者是谁?

(2)结合所学知识,材料二中汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”在政治和思想方面分别采取了什么措施?

(3)结合所学知识回答,材料三中唐朝“在制度和文化上”取得“突破性进展”的表现有哪些?

5.政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。阅读材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一 隋朝末年,许多老百姓为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。因严重饥荒又得不到赈济,有的地区百姓连草根树皮也找不到,只好“煮土而食”。起义军在发布的檄(xí)文中,痛斥隋炀帝:“罄南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽。”

——摘编自2024义务教育教科书七年级下册

材料二 自贞观以后,太宗励精为理。至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动则数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值两钱。

——杜佑《通典》卷七

(1)指出材料一反映的现象与哪位皇帝相关?

(2)依据材料二并结合所学,简述贞观时期的社会状况并分析其原因。

(3)综上所述,归纳影响国家兴亡的因素。

6.阅读材料,完成下列要求。

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——唐 杜甫《忆昔》

材料二 唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。李林甫是“口有蜜,腹有剑”的人物,凡是才能在他之上而被皇帝所重视的人,他都千方百计地将其除掉。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中,每年十月照例到华清宫去过冬。安禄山为了讨好玄宗和杨贵妃,在得知玄宗要在华清宫新开浴池的时候,立即在范阳以白玉石制成鱼龙凫雁,还有石莲花,置于池中,使玄宗喜悦异常。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)材料一反映了唐玄宗开元时期怎样的盛世画卷?根据材料二并结合所学,分析出现此现象的原因?

(2)根据材料二,归纳唐玄宗后期腐败昏庸的表现,并结合所学指出其带来了什么恶果?

(3)综上所述,你认为统治者个人的素养对历史的发展会带来什么影响?

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其部落皆依朕如父母。”

材料二 唐太宗时期,吐蕃赞普松赞干布多次遣使向唐朝求婚,唐太宗同意将文成公主嫁给他。

材料三 唐中宗时期,金城公主嫁给吐蕃赞普尺带珠丹,尺带珠丹上书唐朝皇帝说,吐蕃和唐朝已经“和同为一家”了。

(1)材料一中唐太宗的这句话体现了他处理民族关系怎样的主张?西北各族尊奉他为什么?

(2)根据材料二和材料三,唐朝与吐蕃的和亲对唐蕃关系产生了怎样的影响?

(3)除了和亲政策外,唐朝还采取了册封措施来加强与少数民族的友好关系,请举两例。

(4)说出盛唐时期唐的疆域四至。

8.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉朝初年,随着诸侯王势力膨胀,地方割据势力与朝廷之间的矛盾日益激化。汉景帝采纳晁错强硬削藩的建议,结果引发吴楚七国之乱。汉武下诏“诸侯王分与之弟邑者”,规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,其他诸子都可在王国范围内分到封地,作为侯国。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

材料二 元世祖即位后,采用汉制,在地方设置十路宣抚司“以总天下之政”。但宣抚司无处置军务之权,不足以应付发生叛乱或社会治安等方面特殊情况,于是在一些地区改置行中书省,形成了“十省分天下之治”的行政区划格局。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方,凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一,概括汉初面临的社会问题,结合所学知识,指出汉武帝解决问题的举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝地方行政制度的创新并简析其意义。

(3)根据材料并结合所学知识,总结从汉至元中央与地方权力关系的发展趋势。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有,一二老寡妻。

——唐杜甫《无家别》节选

材料二 不以物喜,不以已悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎……

——北宋·范仲淹《岳阳楼记》节选

材料三 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍……人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

——南宋·文天祥《过零丁洋》节选

(1)结合材料一和所学知识,指出与杜甫诗《无家别》创作相关的历史事件,并概括诗歌反映了当时怎样的社会现象。

(2)结合所学知识,分析范仲淹面临的忧患。

(3)结合所学知识,指出文天祥此诗句创作的历史背景。

(4)综合材料一、二、三和上述问题,归纳上述文学作品所体现的中国古代知识分子的精神品质。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一:我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选拔制度,及其定期举行的考试,通过公开公平的考试,选拔优秀人才。

(1)材料一所提到的“最早的考试制度”是什么?据材料一,指出它与以前的选官制度相比,这一制度有什么优点?

材料二:为了制造改革的舆论,在一片富国强兵的呼唤声中,宋朝日益被描述成为一个积贫积弱的王朝。但有学者认为,相对于汉唐两个朝代,宋代不是弱,也不是贫,而是无效率。而导致其“无效率”的主要原因是事权的分割。

(2)依据材料二并结合所学知识,以宰相权力的变化,说明宋代是如何分割“事权”的。

材料三:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务。武将带兵打仗要按照朝廷授的“阵图”行军布阵……。

——摘编自人教版七年级《中国历史》下册

(3)材料三反映的是宋朝的什么政策?该政策有何积极作用?

11.阅读材料,回答问题

材料一:(宋太祖)一日召见赵普曰:“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”普曰:“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣”。

——续《资治通鉴长编》

材料二:(宋太祖)因谓(赵)普曰:“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”

(1)北宋建立于哪一年?建立者是谁?

(2)为了“制其钱谷”,宋太祖采取了什么措施?为了分化地方知州的权力,宋太祖设置了什么官职?

(3)材料二反映了宋朝统治者的什么方针?

12.历史上政权的分立与统一,恰恰是中华民族的发展演变,从区域到整体,从碰撞到交融的过程。结合材料完成下列问题。

材料一 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。

——[宋]黎靖德编《朱子语类.法制》

材料二 (辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——[北宋]苏辙《苏辙集》卷四十二

材料三 桧……言飞孤军不可久留,乞令班师。一日奉十二金字牌,飞愤惋泣下,东向再拜曰:"十年之力,废于一旦。"

——[元]脱脱等《宋史·岳飞传》

(1)根据材料一,结合所学知识,“兵也收了,财也收了”反映出宋太祖实行的哪些治理措施? 实行这些措施的根本目的是什么?

(2)根据材料二,结合所学知识,简述澶渊之盟的影响。

(3)说出材料三中涉及的一位抗金将领和一个投降派人物的名字。这位抗金将领为什么受到人民的尊敬?

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从魏晋到隋唐,伴随着发生了大的民族迁移与交融,在与汉民族的相互影响中带来了北方民族“尚武”的风气……盛唐政治开明,经济繁荣,民族交融,文化兼收并蓄。高度的物质文明和精神文明孕育出开放向上的时代精神……唐代武举制建立,极大地刺激了民间习武的热情,促进了武术教育在民间的开展,民间健身习武风气兴起。

——摘编自赵强《唐代尚武风气形成研究》

材料二 为防止武将篡弑重演,太祖以“杯酒释兵权”解除了大将对军队的控制,提倡文人典军,严禁武人干政……为消除藩镇割据的局面,对节度使,逐步从地方调回都城任闲职,委任文官任知州、知府,直接对朝廷负责……虽然成功地削弱了地方权力,使宋朝中央集权得到强化,对政治稳定,结束分裂局面和经济的发展创造了有利的条件,使宋朝国祚延长,但却造成宋朝农民起义不断,兵变、逃亡事件时有发生等消极后果。

——摘编自李迺涛《试论宋代治国思想在制度建设中的体现及其影响》

(1)根据材料一,概括唐朝社会风气并分析其形成的原因。

(2)根据材料二,指出宋朝治国理念并列举其具体实施措施。

(3)综合上述材料并结合所学知识,试述唐宋不同风气(政策)的优劣。

14.开放则兴,封闭则衰。阅读材料,完成下列要求。

材料一 丝绸之路文化是甘肃历史文化资源中极具优势、光彩绚烂的一大品牌。武威东汉墓葬出土的铜奔马,被确定为中国旅游标志。清乾隆时编纂的《四库全书》文溯阁本今藏兰州。莫高窟、麦积山等50多处石窟群辉耀于丝绸之路上。秦、汉、明三代长城绵延于陇原东西。甘肃是我国近代四大文献考古发现的两大奇观———敦煌遗书和汉代简牍的出土地。公元1247年,西藏政教领袖萨班与蒙古汗国皇子阔端,在凉州(今武威)举行了著名的“凉州会谈”,西藏正式纳入伟大祖国的怀抱,成为祖国神圣领土永远不可分割的一部分。

——摘编自甘肃省文化和旅游厅《光彩绚烂的丝路文化》

材料二 公元10世纪,少数民族政权与宋朝形成分庭抗礼的局面。北方经济因长年的战乱屡遭破坏,商品和贸易不能顺利进行。宋朝除了官办的商业部门,民营手工业也发挥着越来越重要的作用。经济重心向南转移后,以海路运输为主的商品经济的不断发展,除了设立专门掌管海外贸易的机构外,宋朝科学技术的发展,对水手们远洋航行辨别方向提供了有力的技术支持。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括甘肃丝路文化的丰富内涵。

(2)根据材料二结合所学知识,分析宋代海上丝绸之路兴盛的原因。

15.边疆治理是封建王朝政治体系的核心议题。阅读材料,完成下列要求。

材料一 公元前133年至前90年,汉武帝通过大规模用兵匈奴,摧毁了匈奴的军事力量。公元前121年,汉武帝设置属国安置匈奴降众,保留匈奴原有官号、部落组织、生活习俗。

——摘编自李大龙、刘清涛《中国历代治边政策研究》

材料二 在西南边疆地区,元政府兴办军民屯田、兴修水利,扩大矿藏开采规模,发展经济。在前代基础之上,元朝继续开通西南地区通往长江中游及中原的驿路,形成了发达的交通网络。

——摘编自方铁《方略与施治:历朝对西南边疆的经营》

材料三 乾隆五十八年(1793年)正式颁发《钦定藏内善后章程》二十九条,明确规定西藏的军备、外交、财政等政务。章程内的“金瓶掣签”制度规定:达赖、班禅等活佛转世,由驻藏大臣主持,并通过“金瓶掣签”掣定。

——摘编自刘为《清朝施政西藏及其研究》

(1)据材料一,指出汉武帝经营边疆的主要手段。

(2)据材料二,概括元朝边疆治理的基本特点。

(3)据材料三并结合所学知识,指出清朝治理西藏的创新之处。

(4)综合上述材料,简析我国古代边疆治理的意义。

16.2024年两会期间,“新质生产力”不仅被首次写入政府工作报告,更成为C位热词,引起广泛关注。历史上的各个阶段,人们都在想方设法推动着生产力的发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 宋朝经济重心的南移不是个偶然现象,而是一个由量变到质变的过程。北人南迁从秦时就已开始,在这个漫长的历史发展过程中,由于北人南移,不仅增加了江南的劳动力,更是带去了北方先进的生产技术和生产工具,加速了南方的开发……

——王松苗《关于宋朝经济重心的南移》

材料三 中国在11世纪社会发展达到顶峰的时候取得了快速的科学技术进步,但是随着社会发展的崩溃,这些进步随之转向。真正的问题是17-18世纪当社会发展再次达到顶峰的时候,为什么中国的知识分子们没有像欧洲人那样创造出自然的机械化模型,揭开自然界的奥秘。

——伊恩·莫里斯《西方将主宰多久:东方为什么会落后,西方为什么能崛起》

(1)请结合所学知识,写出图中三种工具的共同作用。

(2)根据材料二,指出从劳动者的角度来看,宋朝经济重心南移的原因是什么?

(3)11世纪中国在印刷术取得巨大成就,请列举相关的发明者及其贡献。根据材料三并结合所学知识简要回答,17-18世纪阻碍中国“像欧洲人那样创造出自然的机械化模型”的思想文化根源。

(4)综合上述材料,概括影响生产力发展的要素。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 战国时代,随着兼并不断,此前较小的国,这时多已灭亡;诸大国地益广,兵益多,进而互相吞并。而位处不同区域的华夏政权楚、燕、赵、秦等国与周边少数民族出现同源共祖的观念,为秦最终建立多民族中央集权国家打下根基。

——摘编自吕思勉《吕思勉讲中国史》

(1)根据材料一,概括战国末期蕴含的“统一”因素。

材料二 清朝前期,统治者经略边疆,完成统一大业,以汉族为主体的各民族间的政治、经济、文化等联系愈益紧密。清朝皇帝曾得意地宣称:“中国之一统始于秦氏,而塞外之一统,始于元,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

(2)根据材料二并结合所学知识,列举“塞外之一统,极盛于我朝”的表现。

(3)结合所学知识,为上述材料拟定一个恰当的主题。

18.“盛世”是指我国从大乱走向大治,在较长时间内保持繁荣昌盛的特定阶段。我国历史上曾出现过多个“盛世”。阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦汉以后,因国家统一,政治稳定,生产发展,各民族融合的加强以及对外交往的扩大,使文化也定型为以儒学为正宗,兼纳百家,融汇释道的帝国文化。

——冯天瑜《中华文化史》

材料二 (唐)太宗谓侍臣曰:“为政之要,唯在得人。今所任用,必须以德行、学识为本。”

材料三 自永乐(明成祖的年号)初,奉使诸番,今经七次,每统领官兵数万人,海船百余艘,自太仓开洋,由占城国、暹罗国、爪哇国、柯枝国、古里国、抵西域忽鲁谟斯等三十余国,涉沧溟十万余里……

——摘自《通番事迹记》

(1)汉武帝执政时期,中国封建社会形成了辉煌的“西汉盛世”,根据所学知识指出汉朝促使“儒学为正宗”的具体措施。汉朝时期,西方地跨欧、亚、非三洲的是哪个帝国?

(2)材料二反映了唐太宗哪一治国思想?他在位时开创了哪一盛世?

(3)材料三中“奉使诸番”的历史人物是谁?根据材料三并结合所学知识,该历史事件有何特点?

(4)根据以上材料并结合所学知识,简述我国封建社会出现“盛世”的主要原因。(至少说出两条)

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

第14页,共14页

第13页,共14页

《2024-2025年统编版七年级下册历史期末专题训练:概括分析题》参考答案

1.(1)大运河以洛阳为中心,北至涿郡,南至余杭郡;分为四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河;连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系(任意答出两点)作用:大运河的开通,带动了沿河城市的繁荣与发展,加强了南北地区政治、经济和文化交流,促进了国家统一和民族交融。

(2)统治者重用贤才,知人善任;重视发展经济,采取措施促进农业生产;进行政治改革,革新政治制度;减轻人民负担,缓和社会矛盾。(符合题意任意两点)

(3)工具:曲辕犁、筒车。都解放了人力,提高了效率;都推动了农业的发展等。

2.(1)原因:统一多民族国家的发展;国家政治清明(统治者励精图治);封建经济繁荣发展(国力强盛);科举选官制度的发展完善;开明的民族政策(民族间的交往交流交融);中外文化交流频繁;开放的社会风气。

(2)角度:①③(民族交融);②⑤(中外交往);④⑥(经济发展)。主题:示例①③主题:唐朝民族交往交流交融加强/开明的民族政策推动唐朝统一多民族国家发展;②⑤主题:唐朝中外文化交流频繁/中外文化交流体现唐朝的繁荣与开放;④⑥主题:唐朝封建经济繁荣发展/封建经济的繁荣展示大唐盛世气象。

(3)关系:唐朝的兴盛为唐诗的发展奠定基础:唐诗反映了唐朝的社会现实。

3.(1)关键:虚心纳谏。盛世:贞观之治。

(2)史实:鉴真东渡日本;遣唐使来华学习中华文化。

原因:高度的凝聚力(继承优良文化);旺盛的消化吸收力(融汇外来文化);超强的创造力(大胆创新文化);空前的拓展力(致力传播文化)。

(3)皇帝:唐玄宗;工具:曲辕犁、筒车。

4.(1)制度:大一统的中央集权制。首创者:秦始皇。

(2)措施:政治上,颁布“推恩”,削弱王国势力;思想上,“尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想

(3)表现:制度上,唐朝完善科举制和三省六部制;文化上,唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。

5.(1)隋炀帝。

(2)政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展。唐太宗吸取隋亡的教训,勤于政事、轻徭薄赋、减轻刑罚等。

(3)政策的制定、统治者个人的素养、制度的创新等。

6.(1)盛世画卷:人口众多、农业发达、粮食充足、社会安定、手工业和商业繁荣、男耕女织的繁荣景象。原因:前期统治清明,任人唯贤,励精图治,发展经济,继承前代基础等。

(2)表现:骄奢淫逸、任人唯亲、沉溺酒色。恶果:引发安史之乱,唐朝由盛转衰。

(3)统治者个人素养对历史发展影响重大,优秀素养推动国家兴盛,不良素养阻碍历史发展。(言之有理即可)

7.(1)主张:体现了唐太宗开明、平等的民族政策,他不歧视少数民族,而是平等地对待他们,加强与少数民族的友好关系。

尊称:“天可汗”。

(2)影响:唐朝与吐蕃的和亲加强了唐蕃之间的经济文化交流,增进了汉藏两族的友好关系,使唐蕃关系日益密切,双方在政治、经济、文化等方面都得到了进一步的发展。

(3)举例:唐玄宗册封回鹘首领骨力斐罗为“怀仁可汗”;封黑水靺鞨大祚荣为“渤海郡王”;封南诏首领皮逻阁为“云南王”。(任举两例即可)

(4)说明:东到大海,西到咸海,北到贝加尔湖,南到南海。

8.(1)问题:诸侯王实力强大,威胁中央集权。(符合材料意思亦可)

举措:采纳“推恩”建议,下令诸侯王可将封地分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号,划归临近的郡管辖;削爵、夺地甚至除国,严厉镇压诸侯王叛乱。( “推恩令”;削爵、夺地、除国)

(2)创新:创立行省制度(或答“设行中书省管理地方”)。

意义:加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;提高了行政效率;是我国古代地方行政制度的重大变革,成为我国省制的开端;(对当时和对后世)

(3)趋势:通过变革与创新,中央对地方权力的分配趋于合理;中央集权不断加强。(答到中央集权不断加强即可)

9.(1)事件:安史之乱;现象:战乱导致农村破败、人口锐减,百姓流离失所,社会生产遭到严重破坏。

(2)忧患:官僚机构臃肿,行政效率低下;财政危机严重;土地兼并严重;农民起义不断;北方军事威胁;岁币负担沉重。

(3)背景:南宋末年抗元斗争失败,文天祥被俘后不屈;1279年南宋灭亡,元朝统一全国。

(4)精神品质:忧国忧民;责任担当;民族气节。

10.(1)制度:科举制。

优点:通过公开公平考试,选拔优秀人才。

(2)做法:为防止宰相专权,政府在宰相之下设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政。

(3)政策:重文轻武(或崇文抑武)。

积极作用:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气;杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生;有利于政权的稳固和社会的安定。

11.(1)960年;赵匡胤

(2)设置转运使;设置通判。

(3)崇文抑武

12.(1)措施:解除禁军高级将领的兵权;加强对地方税收的控制,取消节度使收税的权力。

根本目的:强化中央集权,维护政权稳定。

(2)获得了和平局面,促进了民族间的交往交流交融。

(3)抗金将领:岳飞;投降派人物:秦桧。

原因:(言之有理即可)

13.(1)风气:尚武风气;原因:民族迁徙与交融;发达的物质文明和精神文明的奠基;武举制的刺激。

(2)理念:重文轻武。措施:解除武将的军权和地方行政权,重用文臣掌握军政大权。

(3)尚武风气:使社会显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌;为国家选拔了优秀的军事将领,加强了军队战斗力,有利于巩固边疆;但尚武风气最终导致唐朝后期藩镇割据严重,最终引发了唐朝的灭亡。

重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定;但是抑制武将的军权,严重束缚了统军的指挥权,导致军队战斗力减弱,大量冗官使朝廷的财政支出增加,最终导致宋朝国力积贫积弱,内忧外患不断。

14.(1)铜奔马;《四库全书》;莫高窟、麦积山石窟;长城;敦煌遗书和汉代简牍;“凉州会谈”。

(2)陆上丝绸之路受阻;农业和手工业的发展;经济重心南移;商品经济的发展;政府的重视,设立专门机构管理海外贸易;科学技术的发展,指南针的应用。

15.(1)军事打击游牧民族:设置民族自治的属国,尊重民族传统。

(2)采用多种方法发展经济;建成发达的交通网络。

(3)颁布专门的法律治理西藏;实行“金瓶掣签”制度管理宗教。

(4)意义:(政治)巩固统一的多民族国家;(经济)促进边疆地区经济的发展;(民族关系)促进民族间的交往、交流、交融。

16.(1)共同作用:提高了劳动和生产效率,推动生产力发展;促进了农业产量的提高和农业发展。

(2)原因:北民南迁,不仅增加了江南的劳动力,更是带去了北方先进的生产技术和生产工具。

(3)发明者:毕昇。贡献:发明活字印刷术。

根源:在思想文化方面实行八股取士与文字狱,加剧了思想禁锢,阻碍了科技创新与科技进步。

(4)因素:生产工具、劳动者、国家政策等。

17.(1)因素:兼并战争频繁,形成局部统一的局面;区域大国、强国形成;华夏认同观念(同源同祖)。

(2)表现:设理藩院管理蒙古事务;设伊犁将军总辖新疆军政;设置驻藏大臣与达赖、班禅共治西藏等。

(3)主题:统一多民族国家的形成与巩固。

18.(1)措施:尊崇儒术;设立太学,将儒家经典作为教育内容。 西方帝国:罗马帝国。

(2)治国思想:重视人才选拔,以德行和学识为标准。盛世:贞观之治。

(3)人物:郑和。 特点:时间长、规模大、范围广等。

(4)原因:国家统一、政治稳定;统治者励精图治,重视人才;积极对外交流等。(言之有理即可)

答案第2页,共4页

答案第1页,共4页

中小学教育资源及组卷应用平台

2024-2025年统编版七年级下册历史期末专题训练:概括分析题

1.经济繁荣.本固邦宁。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:古人评论大运河说:“天下转漕,仰此一渠。”

(1)根据材料一图示,指出隋朝大运河的概况;结合所学知识,分析大运河开通有什么作用?

材料二:唐太宗在位20多年,开创了唐朝的繁荣局面。他广纳贤才,知人善任,同时减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;政治上推行了一系列革新措施。唐玄宗前期励精图治,重用贤能,实行了一系列改革;他发展经济,改革税制……使唐朝出现了盛世局面。

——摘自七下中国历史教材

(2)根据材料二,归纳“繁荣”和“盛世”局面出现的共同原因。

材料三:据唐末著名文学家陆龟蒙《耒耜经》记载,这种工具耕地时在犁盘两侧栓两条耕索,以轻便灵活的绳子取代沉重的长辕,耕索再拴上一个曲轭套在牛颈上;另外还有一种工具在唐朝时已被记载用于农业生产,陈廷章《水轮赋》记载:“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用……使自驱之。”

——《七下教师教学用书》

(3)根据材料三指出唐朝发明的这两种农业工具的名称并概括它们的共同作用。

2.气象万千,诗中盛唐。阅读材料,回答问题。

材料一 中国诗歌在唐朝达到顶峰,除中原地区之外,北部、西部和东北边塞都进入诗歌吟咏的范围。唐都长安是当时世界上最大的国际都会,这为唐朝诗人提供了广泛吸收南北文化和外来文化的机会,给予他们宽松的创作空间。诗歌成为科举考试的科目,大量中下层庶族士人得以参与,统治者能听取各方意见,诗人们也敢于在诗歌中揭露社会矛盾,也促成了诗歌的进一步繁荣。唐诗的普及和繁荣,渗透在文明的各个方面,促成了中华文明的特色。

——摘编自《中华文明史》

材料二

序号 唐诗 出处

① 自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。 陈陶《陇西行》

② 九天阖闾开宫殿,万国衣冠拜冕旒。 王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》

③ 蕃人旧日不耕犁, 相学如今种禾黍。 城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。 王建《凉州词》

④ 忆昔开元全盛日, 小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白, 公私仓廪俱丰实。 杜甫《忆昔》

⑤ 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。 李白《哭晁卿衡》

⑥ 草市迎江货,津桥税海商。 王建《汴路即事》

——摘编自中华书局《全唐诗》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝诗歌繁盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,按三种不同角度对诗句进行两两归类(写序号即可)任选其中一个角度的诗文(写序号即可)提炼一个主题。

(3)综合上述材料,从唯物史观的角度,指出唐诗与唐史之间的关系。

3.唐朝时期,中国封建社会达到了顶峰,是中国历史上的重要朝代之一,取得了辉煌的成就。阅读材料,回答问题。

材料一 李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误,因此他提倡和鼓励诤谏使贞观年间政治生活趋向健康、和谐。

材料二 隋唐两代,以高度的凝聚力继承了商周秦汉以来中国古代文化的优良传统,以旺盛的消化吸收力融汇了外来文化的新鲜养料,以超越前人的创造力造就了当时第一流水平的具有世界性的隋唐文化,以空前的拓展力远播异域,为人类文明的发展作出了卓越的贡献。

——摘编自《隋唐文化》

材料三 “忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出”。

——[唐]杜甫《忆昔》

(1)材料一中李世民认为国家兴衰的关键是什么?在他统治时期出现了哪一盛世局面?

(2)结合所学知识,举一例唐文化“远播异域”的史实?根据材料二,归纳“具有世界性影响的隋唐文化”形成的原因。

(3)材料三中的“开元全盛”时代是哪个皇帝当政时期?“公私仓廪俱丰实”和生产工具的发展分不开,请举出一项唐朝发明并推广的农业工具?

4.阅读材料,完成下列要求

材料一 中国作为一个多民族的统一的大国……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——摘编自张岂之"中国历史十五讲

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息,

——摘编自翦伯赞《中国史十五讲》

材料三 隋唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐朝国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

材料四 边疆的发展与稳定关系到国家大局。中国古代边疆治理历经三个阶段,自秦汉时期初建规模,经隋唐、元、明王朝的充实完善,到清朝形成了完整的体系。中国历史发展进程充分证明,边疆对于中国这样一个统一多民族国家来说具有重要的地位。

——摘编自马大正《不断深化中国古代边疆治理研究》

(1)结合所学知识回答,材料一中“中国几千年来的政治制度”指的是什么制度?这个制度的首创者是谁?

(2)结合所学知识,材料二中汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”在政治和思想方面分别采取了什么措施?

(3)结合所学知识回答,材料三中唐朝“在制度和文化上”取得“突破性进展”的表现有哪些?

5.政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。阅读材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一 隋朝末年,许多老百姓为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。因严重饥荒又得不到赈济,有的地区百姓连草根树皮也找不到,只好“煮土而食”。起义军在发布的檄(xí)文中,痛斥隋炀帝:“罄南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽。”

——摘编自2024义务教育教科书七年级下册

材料二 自贞观以后,太宗励精为理。至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动则数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值两钱。

——杜佑《通典》卷七

(1)指出材料一反映的现象与哪位皇帝相关?

(2)依据材料二并结合所学,简述贞观时期的社会状况并分析其原因。

(3)综上所述,归纳影响国家兴亡的因素。

6.阅读材料,完成下列要求。

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——唐 杜甫《忆昔》

材料二 唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。李林甫是“口有蜜,腹有剑”的人物,凡是才能在他之上而被皇帝所重视的人,他都千方百计地将其除掉。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中,每年十月照例到华清宫去过冬。安禄山为了讨好玄宗和杨贵妃,在得知玄宗要在华清宫新开浴池的时候,立即在范阳以白玉石制成鱼龙凫雁,还有石莲花,置于池中,使玄宗喜悦异常。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)材料一反映了唐玄宗开元时期怎样的盛世画卷?根据材料二并结合所学,分析出现此现象的原因?

(2)根据材料二,归纳唐玄宗后期腐败昏庸的表现,并结合所学指出其带来了什么恶果?

(3)综上所述,你认为统治者个人的素养对历史的发展会带来什么影响?

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其部落皆依朕如父母。”

材料二 唐太宗时期,吐蕃赞普松赞干布多次遣使向唐朝求婚,唐太宗同意将文成公主嫁给他。

材料三 唐中宗时期,金城公主嫁给吐蕃赞普尺带珠丹,尺带珠丹上书唐朝皇帝说,吐蕃和唐朝已经“和同为一家”了。

(1)材料一中唐太宗的这句话体现了他处理民族关系怎样的主张?西北各族尊奉他为什么?

(2)根据材料二和材料三,唐朝与吐蕃的和亲对唐蕃关系产生了怎样的影响?

(3)除了和亲政策外,唐朝还采取了册封措施来加强与少数民族的友好关系,请举两例。

(4)说出盛唐时期唐的疆域四至。

8.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉朝初年,随着诸侯王势力膨胀,地方割据势力与朝廷之间的矛盾日益激化。汉景帝采纳晁错强硬削藩的建议,结果引发吴楚七国之乱。汉武下诏“诸侯王分与之弟邑者”,规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,其他诸子都可在王国范围内分到封地,作为侯国。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

材料二 元世祖即位后,采用汉制,在地方设置十路宣抚司“以总天下之政”。但宣抚司无处置军务之权,不足以应付发生叛乱或社会治安等方面特殊情况,于是在一些地区改置行中书省,形成了“十省分天下之治”的行政区划格局。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方,凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一,概括汉初面临的社会问题,结合所学知识,指出汉武帝解决问题的举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝地方行政制度的创新并简析其意义。

(3)根据材料并结合所学知识,总结从汉至元中央与地方权力关系的发展趋势。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有,一二老寡妻。

——唐杜甫《无家别》节选

材料二 不以物喜,不以已悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎……

——北宋·范仲淹《岳阳楼记》节选

材料三 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍……人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

——南宋·文天祥《过零丁洋》节选

(1)结合材料一和所学知识,指出与杜甫诗《无家别》创作相关的历史事件,并概括诗歌反映了当时怎样的社会现象。

(2)结合所学知识,分析范仲淹面临的忧患。

(3)结合所学知识,指出文天祥此诗句创作的历史背景。

(4)综合材料一、二、三和上述问题,归纳上述文学作品所体现的中国古代知识分子的精神品质。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一:我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选拔制度,及其定期举行的考试,通过公开公平的考试,选拔优秀人才。

(1)材料一所提到的“最早的考试制度”是什么?据材料一,指出它与以前的选官制度相比,这一制度有什么优点?

材料二:为了制造改革的舆论,在一片富国强兵的呼唤声中,宋朝日益被描述成为一个积贫积弱的王朝。但有学者认为,相对于汉唐两个朝代,宋代不是弱,也不是贫,而是无效率。而导致其“无效率”的主要原因是事权的分割。

(2)依据材料二并结合所学知识,以宰相权力的变化,说明宋代是如何分割“事权”的。

材料三:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务。武将带兵打仗要按照朝廷授的“阵图”行军布阵……。

——摘编自人教版七年级《中国历史》下册

(3)材料三反映的是宋朝的什么政策?该政策有何积极作用?

11.阅读材料,回答问题

材料一:(宋太祖)一日召见赵普曰:“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”普曰:“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣”。

——续《资治通鉴长编》

材料二:(宋太祖)因谓(赵)普曰:“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”

(1)北宋建立于哪一年?建立者是谁?

(2)为了“制其钱谷”,宋太祖采取了什么措施?为了分化地方知州的权力,宋太祖设置了什么官职?

(3)材料二反映了宋朝统治者的什么方针?

12.历史上政权的分立与统一,恰恰是中华民族的发展演变,从区域到整体,从碰撞到交融的过程。结合材料完成下列问题。

材料一 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。

——[宋]黎靖德编《朱子语类.法制》

材料二 (辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——[北宋]苏辙《苏辙集》卷四十二

材料三 桧……言飞孤军不可久留,乞令班师。一日奉十二金字牌,飞愤惋泣下,东向再拜曰:"十年之力,废于一旦。"

——[元]脱脱等《宋史·岳飞传》

(1)根据材料一,结合所学知识,“兵也收了,财也收了”反映出宋太祖实行的哪些治理措施? 实行这些措施的根本目的是什么?

(2)根据材料二,结合所学知识,简述澶渊之盟的影响。

(3)说出材料三中涉及的一位抗金将领和一个投降派人物的名字。这位抗金将领为什么受到人民的尊敬?

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从魏晋到隋唐,伴随着发生了大的民族迁移与交融,在与汉民族的相互影响中带来了北方民族“尚武”的风气……盛唐政治开明,经济繁荣,民族交融,文化兼收并蓄。高度的物质文明和精神文明孕育出开放向上的时代精神……唐代武举制建立,极大地刺激了民间习武的热情,促进了武术教育在民间的开展,民间健身习武风气兴起。

——摘编自赵强《唐代尚武风气形成研究》

材料二 为防止武将篡弑重演,太祖以“杯酒释兵权”解除了大将对军队的控制,提倡文人典军,严禁武人干政……为消除藩镇割据的局面,对节度使,逐步从地方调回都城任闲职,委任文官任知州、知府,直接对朝廷负责……虽然成功地削弱了地方权力,使宋朝中央集权得到强化,对政治稳定,结束分裂局面和经济的发展创造了有利的条件,使宋朝国祚延长,但却造成宋朝农民起义不断,兵变、逃亡事件时有发生等消极后果。

——摘编自李迺涛《试论宋代治国思想在制度建设中的体现及其影响》

(1)根据材料一,概括唐朝社会风气并分析其形成的原因。

(2)根据材料二,指出宋朝治国理念并列举其具体实施措施。

(3)综合上述材料并结合所学知识,试述唐宋不同风气(政策)的优劣。

14.开放则兴,封闭则衰。阅读材料,完成下列要求。

材料一 丝绸之路文化是甘肃历史文化资源中极具优势、光彩绚烂的一大品牌。武威东汉墓葬出土的铜奔马,被确定为中国旅游标志。清乾隆时编纂的《四库全书》文溯阁本今藏兰州。莫高窟、麦积山等50多处石窟群辉耀于丝绸之路上。秦、汉、明三代长城绵延于陇原东西。甘肃是我国近代四大文献考古发现的两大奇观———敦煌遗书和汉代简牍的出土地。公元1247年,西藏政教领袖萨班与蒙古汗国皇子阔端,在凉州(今武威)举行了著名的“凉州会谈”,西藏正式纳入伟大祖国的怀抱,成为祖国神圣领土永远不可分割的一部分。

——摘编自甘肃省文化和旅游厅《光彩绚烂的丝路文化》

材料二 公元10世纪,少数民族政权与宋朝形成分庭抗礼的局面。北方经济因长年的战乱屡遭破坏,商品和贸易不能顺利进行。宋朝除了官办的商业部门,民营手工业也发挥着越来越重要的作用。经济重心向南转移后,以海路运输为主的商品经济的不断发展,除了设立专门掌管海外贸易的机构外,宋朝科学技术的发展,对水手们远洋航行辨别方向提供了有力的技术支持。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括甘肃丝路文化的丰富内涵。

(2)根据材料二结合所学知识,分析宋代海上丝绸之路兴盛的原因。

15.边疆治理是封建王朝政治体系的核心议题。阅读材料,完成下列要求。

材料一 公元前133年至前90年,汉武帝通过大规模用兵匈奴,摧毁了匈奴的军事力量。公元前121年,汉武帝设置属国安置匈奴降众,保留匈奴原有官号、部落组织、生活习俗。

——摘编自李大龙、刘清涛《中国历代治边政策研究》

材料二 在西南边疆地区,元政府兴办军民屯田、兴修水利,扩大矿藏开采规模,发展经济。在前代基础之上,元朝继续开通西南地区通往长江中游及中原的驿路,形成了发达的交通网络。

——摘编自方铁《方略与施治:历朝对西南边疆的经营》

材料三 乾隆五十八年(1793年)正式颁发《钦定藏内善后章程》二十九条,明确规定西藏的军备、外交、财政等政务。章程内的“金瓶掣签”制度规定:达赖、班禅等活佛转世,由驻藏大臣主持,并通过“金瓶掣签”掣定。

——摘编自刘为《清朝施政西藏及其研究》

(1)据材料一,指出汉武帝经营边疆的主要手段。

(2)据材料二,概括元朝边疆治理的基本特点。

(3)据材料三并结合所学知识,指出清朝治理西藏的创新之处。

(4)综合上述材料,简析我国古代边疆治理的意义。

16.2024年两会期间,“新质生产力”不仅被首次写入政府工作报告,更成为C位热词,引起广泛关注。历史上的各个阶段,人们都在想方设法推动着生产力的发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 宋朝经济重心的南移不是个偶然现象,而是一个由量变到质变的过程。北人南迁从秦时就已开始,在这个漫长的历史发展过程中,由于北人南移,不仅增加了江南的劳动力,更是带去了北方先进的生产技术和生产工具,加速了南方的开发……

——王松苗《关于宋朝经济重心的南移》

材料三 中国在11世纪社会发展达到顶峰的时候取得了快速的科学技术进步,但是随着社会发展的崩溃,这些进步随之转向。真正的问题是17-18世纪当社会发展再次达到顶峰的时候,为什么中国的知识分子们没有像欧洲人那样创造出自然的机械化模型,揭开自然界的奥秘。

——伊恩·莫里斯《西方将主宰多久:东方为什么会落后,西方为什么能崛起》

(1)请结合所学知识,写出图中三种工具的共同作用。

(2)根据材料二,指出从劳动者的角度来看,宋朝经济重心南移的原因是什么?

(3)11世纪中国在印刷术取得巨大成就,请列举相关的发明者及其贡献。根据材料三并结合所学知识简要回答,17-18世纪阻碍中国“像欧洲人那样创造出自然的机械化模型”的思想文化根源。

(4)综合上述材料,概括影响生产力发展的要素。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 战国时代,随着兼并不断,此前较小的国,这时多已灭亡;诸大国地益广,兵益多,进而互相吞并。而位处不同区域的华夏政权楚、燕、赵、秦等国与周边少数民族出现同源共祖的观念,为秦最终建立多民族中央集权国家打下根基。

——摘编自吕思勉《吕思勉讲中国史》

(1)根据材料一,概括战国末期蕴含的“统一”因素。

材料二 清朝前期,统治者经略边疆,完成统一大业,以汉族为主体的各民族间的政治、经济、文化等联系愈益紧密。清朝皇帝曾得意地宣称:“中国之一统始于秦氏,而塞外之一统,始于元,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

(2)根据材料二并结合所学知识,列举“塞外之一统,极盛于我朝”的表现。

(3)结合所学知识,为上述材料拟定一个恰当的主题。

18.“盛世”是指我国从大乱走向大治,在较长时间内保持繁荣昌盛的特定阶段。我国历史上曾出现过多个“盛世”。阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦汉以后,因国家统一,政治稳定,生产发展,各民族融合的加强以及对外交往的扩大,使文化也定型为以儒学为正宗,兼纳百家,融汇释道的帝国文化。

——冯天瑜《中华文化史》

材料二 (唐)太宗谓侍臣曰:“为政之要,唯在得人。今所任用,必须以德行、学识为本。”

材料三 自永乐(明成祖的年号)初,奉使诸番,今经七次,每统领官兵数万人,海船百余艘,自太仓开洋,由占城国、暹罗国、爪哇国、柯枝国、古里国、抵西域忽鲁谟斯等三十余国,涉沧溟十万余里……

——摘自《通番事迹记》

(1)汉武帝执政时期,中国封建社会形成了辉煌的“西汉盛世”,根据所学知识指出汉朝促使“儒学为正宗”的具体措施。汉朝时期,西方地跨欧、亚、非三洲的是哪个帝国?

(2)材料二反映了唐太宗哪一治国思想?他在位时开创了哪一盛世?

(3)材料三中“奉使诸番”的历史人物是谁?根据材料三并结合所学知识,该历史事件有何特点?

(4)根据以上材料并结合所学知识,简述我国封建社会出现“盛世”的主要原因。(至少说出两条)

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

第14页,共14页

第13页,共14页

《2024-2025年统编版七年级下册历史期末专题训练:概括分析题》参考答案

1.(1)大运河以洛阳为中心,北至涿郡,南至余杭郡;分为四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河;连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系(任意答出两点)作用:大运河的开通,带动了沿河城市的繁荣与发展,加强了南北地区政治、经济和文化交流,促进了国家统一和民族交融。

(2)统治者重用贤才,知人善任;重视发展经济,采取措施促进农业生产;进行政治改革,革新政治制度;减轻人民负担,缓和社会矛盾。(符合题意任意两点)

(3)工具:曲辕犁、筒车。都解放了人力,提高了效率;都推动了农业的发展等。

2.(1)原因:统一多民族国家的发展;国家政治清明(统治者励精图治);封建经济繁荣发展(国力强盛);科举选官制度的发展完善;开明的民族政策(民族间的交往交流交融);中外文化交流频繁;开放的社会风气。

(2)角度:①③(民族交融);②⑤(中外交往);④⑥(经济发展)。主题:示例①③主题:唐朝民族交往交流交融加强/开明的民族政策推动唐朝统一多民族国家发展;②⑤主题:唐朝中外文化交流频繁/中外文化交流体现唐朝的繁荣与开放;④⑥主题:唐朝封建经济繁荣发展/封建经济的繁荣展示大唐盛世气象。

(3)关系:唐朝的兴盛为唐诗的发展奠定基础:唐诗反映了唐朝的社会现实。

3.(1)关键:虚心纳谏。盛世:贞观之治。

(2)史实:鉴真东渡日本;遣唐使来华学习中华文化。

原因:高度的凝聚力(继承优良文化);旺盛的消化吸收力(融汇外来文化);超强的创造力(大胆创新文化);空前的拓展力(致力传播文化)。

(3)皇帝:唐玄宗;工具:曲辕犁、筒车。

4.(1)制度:大一统的中央集权制。首创者:秦始皇。

(2)措施:政治上,颁布“推恩”,削弱王国势力;思想上,“尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想

(3)表现:制度上,唐朝完善科举制和三省六部制;文化上,唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。

5.(1)隋炀帝。

(2)政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展。唐太宗吸取隋亡的教训,勤于政事、轻徭薄赋、减轻刑罚等。

(3)政策的制定、统治者个人的素养、制度的创新等。

6.(1)盛世画卷:人口众多、农业发达、粮食充足、社会安定、手工业和商业繁荣、男耕女织的繁荣景象。原因:前期统治清明,任人唯贤,励精图治,发展经济,继承前代基础等。

(2)表现:骄奢淫逸、任人唯亲、沉溺酒色。恶果:引发安史之乱,唐朝由盛转衰。

(3)统治者个人素养对历史发展影响重大,优秀素养推动国家兴盛,不良素养阻碍历史发展。(言之有理即可)

7.(1)主张:体现了唐太宗开明、平等的民族政策,他不歧视少数民族,而是平等地对待他们,加强与少数民族的友好关系。

尊称:“天可汗”。

(2)影响:唐朝与吐蕃的和亲加强了唐蕃之间的经济文化交流,增进了汉藏两族的友好关系,使唐蕃关系日益密切,双方在政治、经济、文化等方面都得到了进一步的发展。

(3)举例:唐玄宗册封回鹘首领骨力斐罗为“怀仁可汗”;封黑水靺鞨大祚荣为“渤海郡王”;封南诏首领皮逻阁为“云南王”。(任举两例即可)

(4)说明:东到大海,西到咸海,北到贝加尔湖,南到南海。

8.(1)问题:诸侯王实力强大,威胁中央集权。(符合材料意思亦可)

举措:采纳“推恩”建议,下令诸侯王可将封地分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号,划归临近的郡管辖;削爵、夺地甚至除国,严厉镇压诸侯王叛乱。( “推恩令”;削爵、夺地、除国)

(2)创新:创立行省制度(或答“设行中书省管理地方”)。

意义:加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;提高了行政效率;是我国古代地方行政制度的重大变革,成为我国省制的开端;(对当时和对后世)

(3)趋势:通过变革与创新,中央对地方权力的分配趋于合理;中央集权不断加强。(答到中央集权不断加强即可)

9.(1)事件:安史之乱;现象:战乱导致农村破败、人口锐减,百姓流离失所,社会生产遭到严重破坏。

(2)忧患:官僚机构臃肿,行政效率低下;财政危机严重;土地兼并严重;农民起义不断;北方军事威胁;岁币负担沉重。

(3)背景:南宋末年抗元斗争失败,文天祥被俘后不屈;1279年南宋灭亡,元朝统一全国。

(4)精神品质:忧国忧民;责任担当;民族气节。

10.(1)制度:科举制。

优点:通过公开公平考试,选拔优秀人才。

(2)做法:为防止宰相专权,政府在宰相之下设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政。

(3)政策:重文轻武(或崇文抑武)。

积极作用:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气;杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生;有利于政权的稳固和社会的安定。

11.(1)960年;赵匡胤

(2)设置转运使;设置通判。

(3)崇文抑武

12.(1)措施:解除禁军高级将领的兵权;加强对地方税收的控制,取消节度使收税的权力。

根本目的:强化中央集权,维护政权稳定。

(2)获得了和平局面,促进了民族间的交往交流交融。

(3)抗金将领:岳飞;投降派人物:秦桧。

原因:(言之有理即可)

13.(1)风气:尚武风气;原因:民族迁徙与交融;发达的物质文明和精神文明的奠基;武举制的刺激。

(2)理念:重文轻武。措施:解除武将的军权和地方行政权,重用文臣掌握军政大权。

(3)尚武风气:使社会显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌;为国家选拔了优秀的军事将领,加强了军队战斗力,有利于巩固边疆;但尚武风气最终导致唐朝后期藩镇割据严重,最终引发了唐朝的灭亡。

重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定;但是抑制武将的军权,严重束缚了统军的指挥权,导致军队战斗力减弱,大量冗官使朝廷的财政支出增加,最终导致宋朝国力积贫积弱,内忧外患不断。

14.(1)铜奔马;《四库全书》;莫高窟、麦积山石窟;长城;敦煌遗书和汉代简牍;“凉州会谈”。

(2)陆上丝绸之路受阻;农业和手工业的发展;经济重心南移;商品经济的发展;政府的重视,设立专门机构管理海外贸易;科学技术的发展,指南针的应用。

15.(1)军事打击游牧民族:设置民族自治的属国,尊重民族传统。

(2)采用多种方法发展经济;建成发达的交通网络。

(3)颁布专门的法律治理西藏;实行“金瓶掣签”制度管理宗教。

(4)意义:(政治)巩固统一的多民族国家;(经济)促进边疆地区经济的发展;(民族关系)促进民族间的交往、交流、交融。

16.(1)共同作用:提高了劳动和生产效率,推动生产力发展;促进了农业产量的提高和农业发展。

(2)原因:北民南迁,不仅增加了江南的劳动力,更是带去了北方先进的生产技术和生产工具。

(3)发明者:毕昇。贡献:发明活字印刷术。

根源:在思想文化方面实行八股取士与文字狱,加剧了思想禁锢,阻碍了科技创新与科技进步。

(4)因素:生产工具、劳动者、国家政策等。

17.(1)因素:兼并战争频繁,形成局部统一的局面;区域大国、强国形成;华夏认同观念(同源同祖)。

(2)表现:设理藩院管理蒙古事务;设伊犁将军总辖新疆军政;设置驻藏大臣与达赖、班禅共治西藏等。

(3)主题:统一多民族国家的形成与巩固。

18.(1)措施:尊崇儒术;设立太学,将儒家经典作为教育内容。 西方帝国:罗马帝国。

(2)治国思想:重视人才选拔,以德行和学识为标准。盛世:贞观之治。

(3)人物:郑和。 特点:时间长、规模大、范围广等。

(4)原因:国家统一、政治稳定;统治者励精图治,重视人才;积极对外交流等。(言之有理即可)

答案第2页,共4页

答案第1页,共4页

同课章节目录