人教部编版历史七年级下第三单元统一多民族封建国家的巩固与发展检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级下第三单元统一多民族封建国家的巩固与发展检测题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 943.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-02 22:47:11 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 统一多民族封建国家的巩固与发展

检测题

第一部分(选择题 共60分)

一、选择题(共20小题,每题3分,共60分)

1.“元朝末年,统治腐败,经济崩溃,黄河决口,灾害连年。朱元璋率领的队伍在江南地区迅速崛 起,实力不断壮大。”通过分析上述材料可知,元末农民起义爆发的原因是( )

①政治腐败 ②外族入侵 ③灾害频繁 ④外戚夺权

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

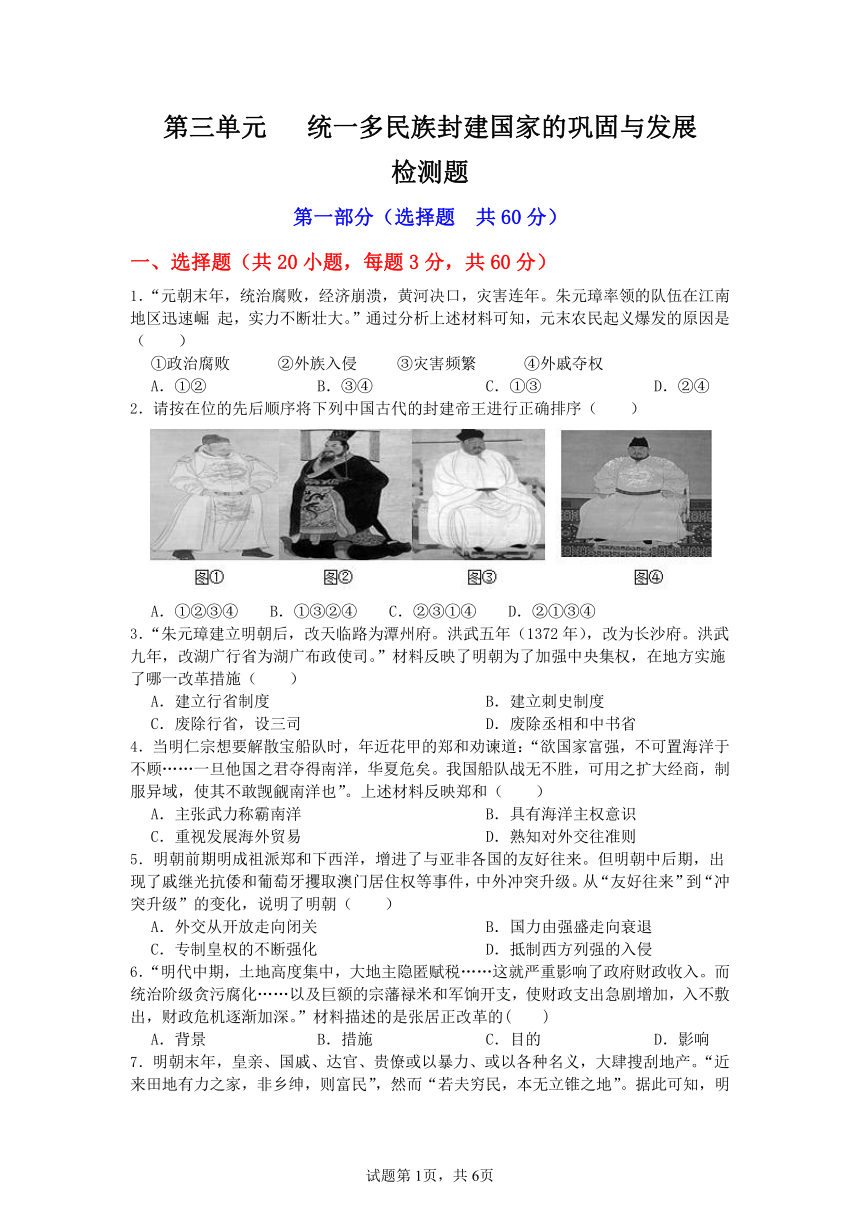

2.请按在位的先后顺序将下列中国古代的封建帝王进行正确排序( )

A.①②③④ B.①③②④ C.②③①④ D.②①③④

3.“朱元璋建立明朝后,改天临路为潭州府。洪武五年(1372年),改为长沙府。洪武九年,改湖广行省为湖广布政使司。”材料反映了明朝为了加强中央集权,在地方实施了哪一改革措施( )

A.建立行省制度 B.建立刺史制度

C.废除行省,设三司 D.废除丞相和中书省

4.当明仁宗想要解散宝船队时,年近花甲的郑和劝谏道:“欲国家富强,不可置海洋于不顾……一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。我国船队战无不胜,可用之扩大经商,制服异域,使其不敢觊觎南洋也”。上述材料反映郑和( )

A.主张武力称霸南洋 B.具有海洋主权意识

C.重视发展海外贸易 D.熟知对外交往准则

5.明朝前期明成祖派郑和下西洋,增进了与亚非各国的友好往来。但明朝中后期,出现了戚继光抗倭和葡萄牙攫取澳门居住权等事件,中外冲突升级。从“友好往来”到“冲突升级”的变化,说明了明朝( )

A.外交从开放走向闭关 B.国力由强盛走向衰退

C.专制皇权的不断强化 D.抵制西方列强的入侵

6.“明代中期,土地高度集中,大地主隐匿赋税……这就严重影响了政府财政收入。而统治阶级贪污腐化……以及巨额的宗藩禄米和军饷开支,使财政支出急剧增加,入不敷出,财政危机逐渐加深。”材料描述的是张居正改革的( )

A.背景 B.措施 C.目的 D.影响

7.明朝末年,皇亲、国戚、达官、贵僚或以暴力、或以各种名义,大肆搜刮地产。“近来田地有力之家,非乡绅,则富民”,然而“若夫穷民,本无立锥之地”。据此可知,明末( )

A.朝廷赋税沉重 B.官僚机构臃肿

C.自然灾害频繁 D.土地兼并严重

8.清朝初年,统治者修建了“历代帝王庙”,每年定期对包括伏羲、周武王、汉高祖、唐太宗、辽太祖、金太祖、元太祖、明太祖等历代21位帝王进行祭祀,对散落在清朝版图中的40处历代帝王陵寝也定期祭祀。这表明清朝( )

A.力图汇入中华文明正统谱系 B.实现了各民族间的平等

C.确立了在全国范围内的统治 D.强化对官僚机构的控制

9.元朝设立宣政院管辖西藏地区和宗教事务,尊奉喇嘛教首领为帝师;明朝制定了“多封众建,尚用僧徒”的治藏宗教策略;清朝形成达赖喇嘛与驻藏大臣共治的局面。材料反映出元明清时期对西藏治理的特点是

A.设置机构 B.因俗而治 C.严密控制 D.册封首领

10.清朝平定准噶尔部叛乱与大、小和卓叛乱,设置伊犁将军管辖包括巴勒喀什池和葱岭在内的整个新疆地区军政事务。这折射出清朝致力于( )

A.加强东南区域的管辖 B.稳定西南地区的政治局面

C.巩固西北边疆的统治 D.解决中俄东段的边界问题

11. 清代以前,大部分帝王构建的“大一统”疆域观未包括长城以外的地区,而清朝皇帝反复强调长城以外是国家“大一统”疆域的组成部分。这一认识的转变 ( )

A.适应了巩固统一多民族封建国家的需要

B.丰富了我国民本思想的内涵

C.标志今新疆地区正式归属中央管辖

D.推动了中国封建社会的转型

12.钱穆在《国史大纲》中写道: “军机处并无特出之首长,亦无权向各部及各督、抚直接发布命令。盖军机处仍不过为清王室一御用机关。”由此可见,军机处有利于( )

A.加强中央集权 B.强化君主专制

C.加强思想控制 D.抵御外族侵扰

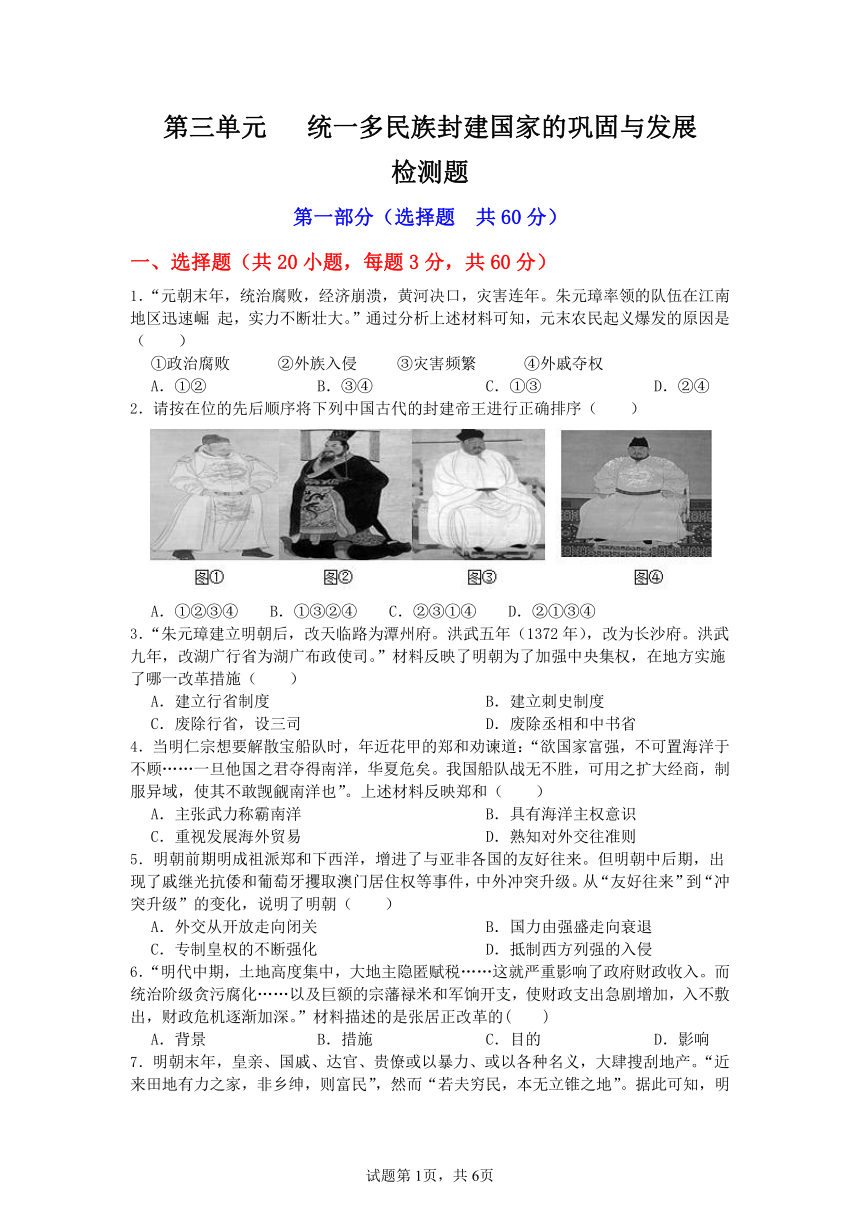

13.以下图片、文字材料反映的共同历史主题是

明朝科举对考试答卷的文体格式,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其后四个部分为主体,每个部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

锦衣卫印 军机处外景 八股文

A.科举制度的发展 B.军事决策的优化

C.监察体系的完善 D.君主专制的强化

14.某学者写道:“余考知西洋文物之传入除由货易得来者可以毋论外,其若西洋楼台、炮台、战船诸物之建造,西洋医术之介绍,欧美外情之采访,甚至近代银行事业之仿行,中外货币之倾融兑换,莫不以十三行为其嚆矢(开端)。”该学者认为十三行充当了( )

A.西方殖民侵略的军事基地 B.改革开放的窗口

C.清朝实施文化专制的工具 D.沟通中西的桥梁

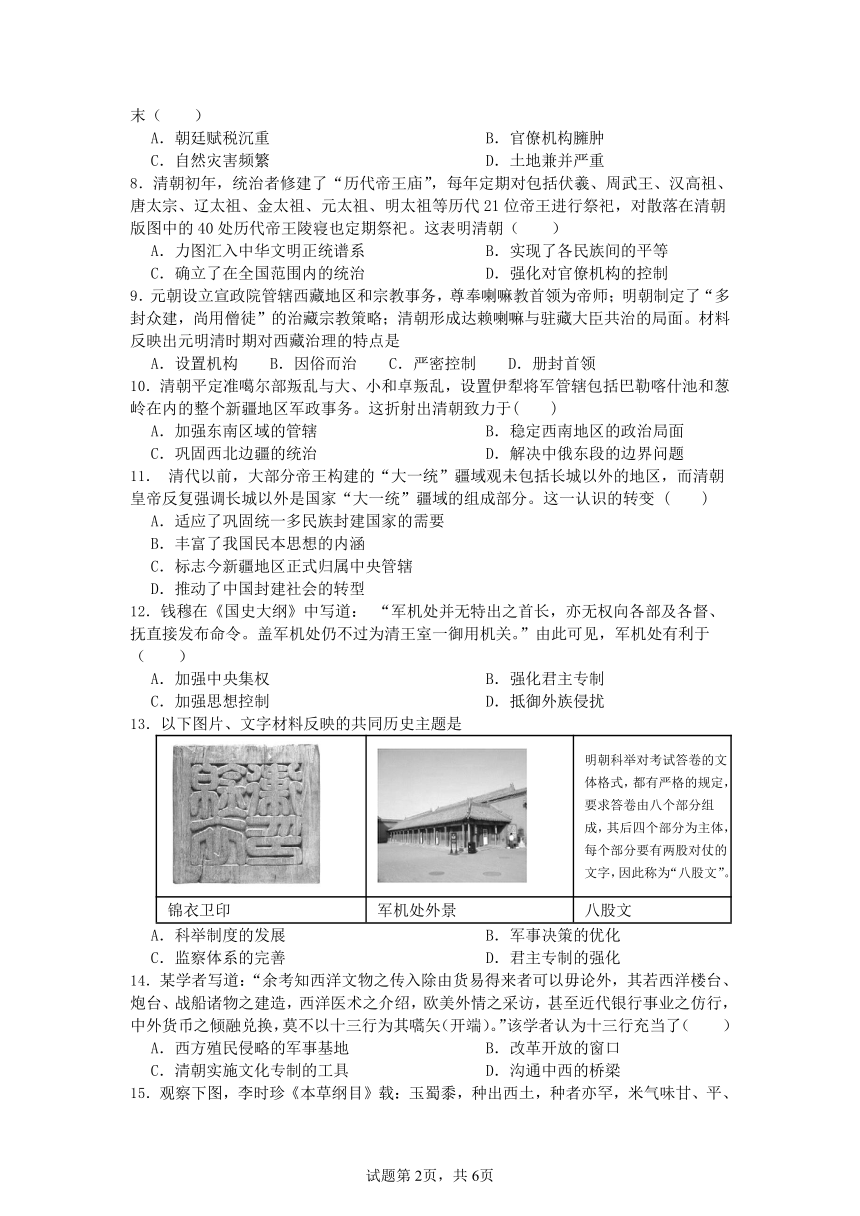

15.观察下图,李时珍《本草纲目》载:玉蜀黍,种出西土,种者亦罕,米气味甘、平、无毒,主治调中开胃。吴其濬《植物名实图考》载:川陕两湖凡山田皆种之,俗称包谷。造成这两幅图差异巨大的原因最有可能是( )

《本草纲目》中所附玉米图 清朝吴其濬所绘玉米图

A.李时珍和吴其濬绘画角度不同 B.两幅图中的玉米传入途径不同

C.两幅图中的玉米使用价值不同 D.所处时代玉米引种推广度不同

16.明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。到乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。推动人口增长的因素有( )

A.经济衰败连年战乱 B.推广玉米、甘薯等高产作物

C.实行对外开放政策 D.地主大肆兼并土地

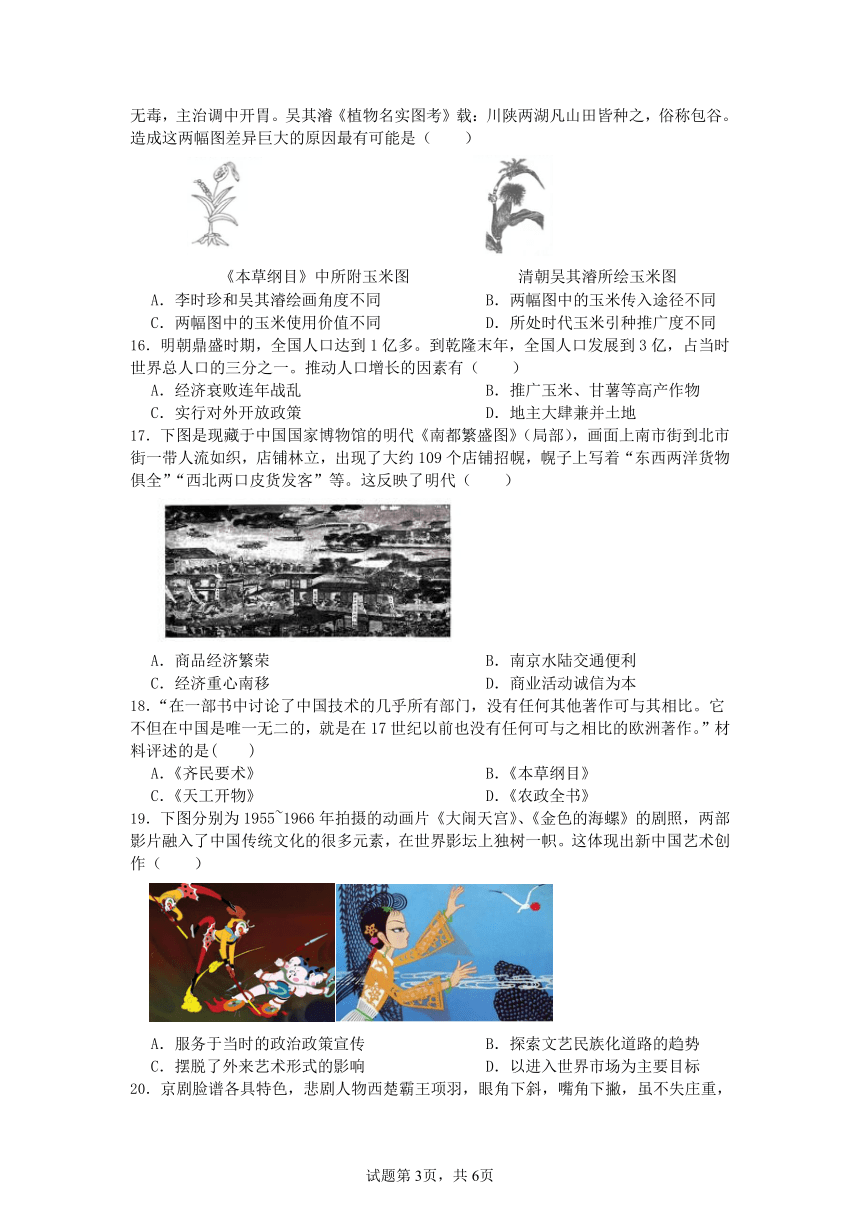

17.下图是现藏于中国国家博物馆的明代《南都繁盛图》(局部),画面上南市街到北市街一带人流如织,店铺林立,出现了大约109个店铺招幌,幌子上写着“东西两洋货物俱全”“西北两口皮货发客”等。这反映了明代( )

A.商品经济繁荣 B.南京水陆交通便利

C.经济重心南移 D.商业活动诚信为本

18.“在一部书中讨论了中国技术的几乎所有部门,没有任何其他著作可与其相比。它不但在中国是唯一无二的,就是在17世纪以前也没有任何可与之相比的欧洲著作。”材料评述的是( )

A.《齐民要术》 B.《本草纲目》

C.《天工开物》 D.《农政全书》

19.下图分别为1955~1966年拍摄的动画片《大闹天宫》、《金色的海螺》的剧照,两部影片融入了中国传统文化的很多元素,在世界影坛上独树一帜。这体现出新中国艺术创作( )

A.服务于当时的政治政策宣传 B.探索文艺民族化道路的趋势

C.摆脱了外来艺术形式的影响 D.以进入世界市场为主要目标

20.京剧脸谱各具特色,悲剧人物西楚霸王项羽,眼角下斜,嘴角下撇,虽不失庄重,却也预示着兵败垓下,自刎乌江的命运。关羽以忠勇著称,红色脸谱体现了他的忠义和英勇。曹操常被画成白色脸谱表示阴险、奸诈。由此可知,京剧脸谱( )

A.渗透人们的价值取向 B.真实再现历史扬景

C.刻画善变的人物性格 D.客观评价历史人物

第二部分(非选择题 共40分)

二、材料解析题(3小题,21题、22题各13分,23题14分,共40分)

21.明清时期,封建君主专制不断强化。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务……事皆朝廷总之……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

——摘自明太祖《皇明祖训·祖训首章》

材料二 军机处为清代所独创……它所承办的均为军国大政,且有人事咨询权。高级文武官员遇缺请旨升补,都由军机大臣开单请旨。但是,它又只起承旨、草诏、代发的作用,类似皇帝的秘书班子。军机处地处内廷,直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理,发出的诏旨不通过内阁,而是交兵部直接发出,称为“廷寄”,保密性强,办事效率高,成为皇帝加强统治的得力工具。

——摘自《简明中国历史读本》

材料三 “清风不识字,何故乱翻书。”“半轮明月西沉夜,应照长安尔我家。”“明月有情还顾我,清风无意不留人。”“大明天子重相见,且把壶儿搁半边。”

(1)材料一中,朱元璋立下“不许立丞相”的祖训的目的是什么?这一措施带来什么影响?

(2)根据材料二,概括设立军机处的作用。

(3)清朝一些官员和文人因写诗而蒙受牢狱之灾,材料三中的诗句被清朝统治者认为是“大逆不道”。统治者的这一政策造成了怎样的后果?

22.明清时期,农民的生存状态折射社会现实。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一

(明初)洪武年间多次大规模移民,如把山西人口迁往南方,凡移民垦田都由朝廷给予耕牛、种子和路费;同时,水利工程也兴修起来。 ——摘编自中国国家博物馆《文物明清史》 (清朝)顺治年间,始定州、县以上官以劝垦为考成……开垦荒田,给以印信执照,永准为业;康熙时,向某些垦荒农民提供耕牛、种子;“淮黄故道,次第修复”。 ——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

材料二 清代原产于美洲等地的玉米、番薯、马铃薯等作物都被引入山西并有了大量种植。……特别是耐瘠耐寒的马铃薯的引入,使以前不能利用的荒山、滩涂得以利用,增加了粮食生产的面积和产量,极大地提高了土地的利用率,为社会提供了更多的食粮,一定程度上缓解了清末紧张的人地矛盾,成为主要的救荒作物,有助于山西农业生产的恢复和民食问题的解决。

——摘编自杨茂林等著《山西文明史》

材料三

明代《流民图》(局部) 画家周臣创作于1516年明武宗时期,流离失所的难民共二十四人,写实生动。 清代农民卖儿卖女图 清朝中期以后,很多农民变成流民,以乞讨为生。

(1)材料一中明清两朝在建立之初,针对农民采取的措施有何相似之处?

(2)根据材料二,概括清代新作物的引进给山西带来的积极影响。

(3)结合所学知识,分析材料三反映了明朝和清朝中期以后怎样的社会现实。

(4)综上所述,明清时期农民不同的生存状态带给我们哪些启示?

23. 阅读材料,回答问题。

材料一

船队每到一国,就把中国出产的礼物赠送给国王, 表明建立友好关系的愿望,同时与各国商民和平交易。远航后,亚非许多国家都先后派遣使节与明朝贸易。永乐二十一年(1423年),古里等16国使臣和商人到南京,一次就达1200多人。这对于加强中国与亚非各国的和平友好往来及经济文化交流起了积极作用。 ——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》等

材料二 16世纪,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对我国沿海进行抢劫烧杀,这就是明朝中期的倭寇之乱。1555年戚继光奉命到东南沿海抗倭。他在浙江义乌募集矿工和农民,编练戚家军。他创造了“鸳鸯阵”,并且进行严格军事训练,军纪严明。戚继光在四十余年的军事生涯中,南征北战,屡战屡捷。

材料三 1662年,一位民族英雄收复台湾。随后,台湾推行了县制;建立学院、府学、社学等完整的学校体系,开科取士;还接受大陆涌入的移民,台湾的人口迅速增加……1683年,他的后继者被清军打败,台湾归入清朝版图。1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。

材料四 凡官员、兵民私自出海贸易,及迁海岛居住、耕种者,均以通贼论处斩……凡官吏、士兵私自与海外诸岛交易或出洋者,亦以反叛通敌论罪。

——摘编自《大清律例》

(1)图A反映的是我国古代哪一远洋航海事件 结合所学知识,从航程、到达地、规模等方面说明此次远航的特点。依据材料一,指出明朝初年发展对外友好关系的积极作用。

(2)选做题:以下两个小题,请任选一个作答。(如果两个都答,按第①小题计分)

①依据材料二并结合所学知识,指出明朝中期出现“倭寇之乱”的原因。概括戚继光取得抗倭胜利的原因有哪些。

②材料三中的“民族英雄”是谁 依据材料三,指出他为台湾发展所作的努力。结合所学知识,概括设置台湾府的重要意义。

(3)材料四反映的是清朝的什么政策 综合上述材料和所学知识,从中国古代的对外交往中你得到了什么感悟

参考答案

1.C 2.D 3.C 4.B 5.B 6.A 7.D 8.A 9.B 10.C

11.A 12.B 13.D 14.D 15.D 16.B 17.A 18.C 19.B 20.A

21.(1)目的:防止丞相权力过大;巩固统治。影响:克服了丞相权力过大的弊端,巩固了明王朝的统治;形成比较安定的政治局面,为经济发展创造了有利的环境;皇权高度集中,不能广泛吸纳建议,不利于提高工作效率,给明朝统治埋下隐患等。

(2)具有人事咨询权;传达抄写皇帝的旨意;直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理;提高了办事效率;进一步加强了君主专制等。

(3)文字狱造成了社会恐慌,摧残了许多人才,致使士人不敢过问政治;文字狱的推行,禁锢了人们的思想言论;严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

22.(1)都鼓励开垦荒地;都注重减轻农民负担;给予农民耕牛、种子;兴修水利等。

(2)使荒山、滩涂得以利用;增加了粮食生产的面积和产量;极大地提高了土地的利用率;提高了粮食产量;一定程度上缓解了紧张的人地矛盾;成为主要的救荒作物;有利于山西农业生产的恢复等。

(3)农民失去土地,生存艰难,流离失所;大官僚、大地主和大商人不择手段地兼并土地,农民纷纷破产;社会贫富分化十分严重,广大民众的生活日益困苦;朝政腐败混乱,社会危机重重等。

(4)要鼓励农民的生产积极性;要重视农业生产,采取恰当的农业政策;减轻农民负担,轻徭薄赋;引进新品种,提高农产品质量和产量;政治清明,社会稳定,给农业生产提供良好的发展环境等。

23.(1)事件: 郑和下西洋。 特点: 时间长、规模大、次数多、航程远、范围广。 作用:加强了中国与亚非国家和地区的和平友好往来与经济文化交流。

(2)①原因:明朝国力减弱,海防松懈。 原因:戚家军军纪严明; 军事训练严格; 广大人民群众的支持; 政府的支持。

②民族英雄:郑成功。努力:推行县制; 建立学校体系,开科取士; 接受大陆移民。意义:加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防;台湾的社会经济发展也步入了新的历史时期。

(3)政策:闭关自守。 感悟:开放包容使文明繁荣,保守狭隘使文明衰弱等。

试题第1页,共2页

试题第1页,共2页

检测题

第一部分(选择题 共60分)

一、选择题(共20小题,每题3分,共60分)

1.“元朝末年,统治腐败,经济崩溃,黄河决口,灾害连年。朱元璋率领的队伍在江南地区迅速崛 起,实力不断壮大。”通过分析上述材料可知,元末农民起义爆发的原因是( )

①政治腐败 ②外族入侵 ③灾害频繁 ④外戚夺权

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2.请按在位的先后顺序将下列中国古代的封建帝王进行正确排序( )

A.①②③④ B.①③②④ C.②③①④ D.②①③④

3.“朱元璋建立明朝后,改天临路为潭州府。洪武五年(1372年),改为长沙府。洪武九年,改湖广行省为湖广布政使司。”材料反映了明朝为了加强中央集权,在地方实施了哪一改革措施( )

A.建立行省制度 B.建立刺史制度

C.废除行省,设三司 D.废除丞相和中书省

4.当明仁宗想要解散宝船队时,年近花甲的郑和劝谏道:“欲国家富强,不可置海洋于不顾……一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。我国船队战无不胜,可用之扩大经商,制服异域,使其不敢觊觎南洋也”。上述材料反映郑和( )

A.主张武力称霸南洋 B.具有海洋主权意识

C.重视发展海外贸易 D.熟知对外交往准则

5.明朝前期明成祖派郑和下西洋,增进了与亚非各国的友好往来。但明朝中后期,出现了戚继光抗倭和葡萄牙攫取澳门居住权等事件,中外冲突升级。从“友好往来”到“冲突升级”的变化,说明了明朝( )

A.外交从开放走向闭关 B.国力由强盛走向衰退

C.专制皇权的不断强化 D.抵制西方列强的入侵

6.“明代中期,土地高度集中,大地主隐匿赋税……这就严重影响了政府财政收入。而统治阶级贪污腐化……以及巨额的宗藩禄米和军饷开支,使财政支出急剧增加,入不敷出,财政危机逐渐加深。”材料描述的是张居正改革的( )

A.背景 B.措施 C.目的 D.影响

7.明朝末年,皇亲、国戚、达官、贵僚或以暴力、或以各种名义,大肆搜刮地产。“近来田地有力之家,非乡绅,则富民”,然而“若夫穷民,本无立锥之地”。据此可知,明末( )

A.朝廷赋税沉重 B.官僚机构臃肿

C.自然灾害频繁 D.土地兼并严重

8.清朝初年,统治者修建了“历代帝王庙”,每年定期对包括伏羲、周武王、汉高祖、唐太宗、辽太祖、金太祖、元太祖、明太祖等历代21位帝王进行祭祀,对散落在清朝版图中的40处历代帝王陵寝也定期祭祀。这表明清朝( )

A.力图汇入中华文明正统谱系 B.实现了各民族间的平等

C.确立了在全国范围内的统治 D.强化对官僚机构的控制

9.元朝设立宣政院管辖西藏地区和宗教事务,尊奉喇嘛教首领为帝师;明朝制定了“多封众建,尚用僧徒”的治藏宗教策略;清朝形成达赖喇嘛与驻藏大臣共治的局面。材料反映出元明清时期对西藏治理的特点是

A.设置机构 B.因俗而治 C.严密控制 D.册封首领

10.清朝平定准噶尔部叛乱与大、小和卓叛乱,设置伊犁将军管辖包括巴勒喀什池和葱岭在内的整个新疆地区军政事务。这折射出清朝致力于( )

A.加强东南区域的管辖 B.稳定西南地区的政治局面

C.巩固西北边疆的统治 D.解决中俄东段的边界问题

11. 清代以前,大部分帝王构建的“大一统”疆域观未包括长城以外的地区,而清朝皇帝反复强调长城以外是国家“大一统”疆域的组成部分。这一认识的转变 ( )

A.适应了巩固统一多民族封建国家的需要

B.丰富了我国民本思想的内涵

C.标志今新疆地区正式归属中央管辖

D.推动了中国封建社会的转型

12.钱穆在《国史大纲》中写道: “军机处并无特出之首长,亦无权向各部及各督、抚直接发布命令。盖军机处仍不过为清王室一御用机关。”由此可见,军机处有利于( )

A.加强中央集权 B.强化君主专制

C.加强思想控制 D.抵御外族侵扰

13.以下图片、文字材料反映的共同历史主题是

明朝科举对考试答卷的文体格式,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其后四个部分为主体,每个部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

锦衣卫印 军机处外景 八股文

A.科举制度的发展 B.军事决策的优化

C.监察体系的完善 D.君主专制的强化

14.某学者写道:“余考知西洋文物之传入除由货易得来者可以毋论外,其若西洋楼台、炮台、战船诸物之建造,西洋医术之介绍,欧美外情之采访,甚至近代银行事业之仿行,中外货币之倾融兑换,莫不以十三行为其嚆矢(开端)。”该学者认为十三行充当了( )

A.西方殖民侵略的军事基地 B.改革开放的窗口

C.清朝实施文化专制的工具 D.沟通中西的桥梁

15.观察下图,李时珍《本草纲目》载:玉蜀黍,种出西土,种者亦罕,米气味甘、平、无毒,主治调中开胃。吴其濬《植物名实图考》载:川陕两湖凡山田皆种之,俗称包谷。造成这两幅图差异巨大的原因最有可能是( )

《本草纲目》中所附玉米图 清朝吴其濬所绘玉米图

A.李时珍和吴其濬绘画角度不同 B.两幅图中的玉米传入途径不同

C.两幅图中的玉米使用价值不同 D.所处时代玉米引种推广度不同

16.明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。到乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。推动人口增长的因素有( )

A.经济衰败连年战乱 B.推广玉米、甘薯等高产作物

C.实行对外开放政策 D.地主大肆兼并土地

17.下图是现藏于中国国家博物馆的明代《南都繁盛图》(局部),画面上南市街到北市街一带人流如织,店铺林立,出现了大约109个店铺招幌,幌子上写着“东西两洋货物俱全”“西北两口皮货发客”等。这反映了明代( )

A.商品经济繁荣 B.南京水陆交通便利

C.经济重心南移 D.商业活动诚信为本

18.“在一部书中讨论了中国技术的几乎所有部门,没有任何其他著作可与其相比。它不但在中国是唯一无二的,就是在17世纪以前也没有任何可与之相比的欧洲著作。”材料评述的是( )

A.《齐民要术》 B.《本草纲目》

C.《天工开物》 D.《农政全书》

19.下图分别为1955~1966年拍摄的动画片《大闹天宫》、《金色的海螺》的剧照,两部影片融入了中国传统文化的很多元素,在世界影坛上独树一帜。这体现出新中国艺术创作( )

A.服务于当时的政治政策宣传 B.探索文艺民族化道路的趋势

C.摆脱了外来艺术形式的影响 D.以进入世界市场为主要目标

20.京剧脸谱各具特色,悲剧人物西楚霸王项羽,眼角下斜,嘴角下撇,虽不失庄重,却也预示着兵败垓下,自刎乌江的命运。关羽以忠勇著称,红色脸谱体现了他的忠义和英勇。曹操常被画成白色脸谱表示阴险、奸诈。由此可知,京剧脸谱( )

A.渗透人们的价值取向 B.真实再现历史扬景

C.刻画善变的人物性格 D.客观评价历史人物

第二部分(非选择题 共40分)

二、材料解析题(3小题,21题、22题各13分,23题14分,共40分)

21.明清时期,封建君主专制不断强化。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务……事皆朝廷总之……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

——摘自明太祖《皇明祖训·祖训首章》

材料二 军机处为清代所独创……它所承办的均为军国大政,且有人事咨询权。高级文武官员遇缺请旨升补,都由军机大臣开单请旨。但是,它又只起承旨、草诏、代发的作用,类似皇帝的秘书班子。军机处地处内廷,直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理,发出的诏旨不通过内阁,而是交兵部直接发出,称为“廷寄”,保密性强,办事效率高,成为皇帝加强统治的得力工具。

——摘自《简明中国历史读本》

材料三 “清风不识字,何故乱翻书。”“半轮明月西沉夜,应照长安尔我家。”“明月有情还顾我,清风无意不留人。”“大明天子重相见,且把壶儿搁半边。”

(1)材料一中,朱元璋立下“不许立丞相”的祖训的目的是什么?这一措施带来什么影响?

(2)根据材料二,概括设立军机处的作用。

(3)清朝一些官员和文人因写诗而蒙受牢狱之灾,材料三中的诗句被清朝统治者认为是“大逆不道”。统治者的这一政策造成了怎样的后果?

22.明清时期,农民的生存状态折射社会现实。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一

(明初)洪武年间多次大规模移民,如把山西人口迁往南方,凡移民垦田都由朝廷给予耕牛、种子和路费;同时,水利工程也兴修起来。 ——摘编自中国国家博物馆《文物明清史》 (清朝)顺治年间,始定州、县以上官以劝垦为考成……开垦荒田,给以印信执照,永准为业;康熙时,向某些垦荒农民提供耕牛、种子;“淮黄故道,次第修复”。 ——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

材料二 清代原产于美洲等地的玉米、番薯、马铃薯等作物都被引入山西并有了大量种植。……特别是耐瘠耐寒的马铃薯的引入,使以前不能利用的荒山、滩涂得以利用,增加了粮食生产的面积和产量,极大地提高了土地的利用率,为社会提供了更多的食粮,一定程度上缓解了清末紧张的人地矛盾,成为主要的救荒作物,有助于山西农业生产的恢复和民食问题的解决。

——摘编自杨茂林等著《山西文明史》

材料三

明代《流民图》(局部) 画家周臣创作于1516年明武宗时期,流离失所的难民共二十四人,写实生动。 清代农民卖儿卖女图 清朝中期以后,很多农民变成流民,以乞讨为生。

(1)材料一中明清两朝在建立之初,针对农民采取的措施有何相似之处?

(2)根据材料二,概括清代新作物的引进给山西带来的积极影响。

(3)结合所学知识,分析材料三反映了明朝和清朝中期以后怎样的社会现实。

(4)综上所述,明清时期农民不同的生存状态带给我们哪些启示?

23. 阅读材料,回答问题。

材料一

船队每到一国,就把中国出产的礼物赠送给国王, 表明建立友好关系的愿望,同时与各国商民和平交易。远航后,亚非许多国家都先后派遣使节与明朝贸易。永乐二十一年(1423年),古里等16国使臣和商人到南京,一次就达1200多人。这对于加强中国与亚非各国的和平友好往来及经济文化交流起了积极作用。 ——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》等

材料二 16世纪,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对我国沿海进行抢劫烧杀,这就是明朝中期的倭寇之乱。1555年戚继光奉命到东南沿海抗倭。他在浙江义乌募集矿工和农民,编练戚家军。他创造了“鸳鸯阵”,并且进行严格军事训练,军纪严明。戚继光在四十余年的军事生涯中,南征北战,屡战屡捷。

材料三 1662年,一位民族英雄收复台湾。随后,台湾推行了县制;建立学院、府学、社学等完整的学校体系,开科取士;还接受大陆涌入的移民,台湾的人口迅速增加……1683年,他的后继者被清军打败,台湾归入清朝版图。1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。

材料四 凡官员、兵民私自出海贸易,及迁海岛居住、耕种者,均以通贼论处斩……凡官吏、士兵私自与海外诸岛交易或出洋者,亦以反叛通敌论罪。

——摘编自《大清律例》

(1)图A反映的是我国古代哪一远洋航海事件 结合所学知识,从航程、到达地、规模等方面说明此次远航的特点。依据材料一,指出明朝初年发展对外友好关系的积极作用。

(2)选做题:以下两个小题,请任选一个作答。(如果两个都答,按第①小题计分)

①依据材料二并结合所学知识,指出明朝中期出现“倭寇之乱”的原因。概括戚继光取得抗倭胜利的原因有哪些。

②材料三中的“民族英雄”是谁 依据材料三,指出他为台湾发展所作的努力。结合所学知识,概括设置台湾府的重要意义。

(3)材料四反映的是清朝的什么政策 综合上述材料和所学知识,从中国古代的对外交往中你得到了什么感悟

参考答案

1.C 2.D 3.C 4.B 5.B 6.A 7.D 8.A 9.B 10.C

11.A 12.B 13.D 14.D 15.D 16.B 17.A 18.C 19.B 20.A

21.(1)目的:防止丞相权力过大;巩固统治。影响:克服了丞相权力过大的弊端,巩固了明王朝的统治;形成比较安定的政治局面,为经济发展创造了有利的环境;皇权高度集中,不能广泛吸纳建议,不利于提高工作效率,给明朝统治埋下隐患等。

(2)具有人事咨询权;传达抄写皇帝的旨意;直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理;提高了办事效率;进一步加强了君主专制等。

(3)文字狱造成了社会恐慌,摧残了许多人才,致使士人不敢过问政治;文字狱的推行,禁锢了人们的思想言论;严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

22.(1)都鼓励开垦荒地;都注重减轻农民负担;给予农民耕牛、种子;兴修水利等。

(2)使荒山、滩涂得以利用;增加了粮食生产的面积和产量;极大地提高了土地的利用率;提高了粮食产量;一定程度上缓解了紧张的人地矛盾;成为主要的救荒作物;有利于山西农业生产的恢复等。

(3)农民失去土地,生存艰难,流离失所;大官僚、大地主和大商人不择手段地兼并土地,农民纷纷破产;社会贫富分化十分严重,广大民众的生活日益困苦;朝政腐败混乱,社会危机重重等。

(4)要鼓励农民的生产积极性;要重视农业生产,采取恰当的农业政策;减轻农民负担,轻徭薄赋;引进新品种,提高农产品质量和产量;政治清明,社会稳定,给农业生产提供良好的发展环境等。

23.(1)事件: 郑和下西洋。 特点: 时间长、规模大、次数多、航程远、范围广。 作用:加强了中国与亚非国家和地区的和平友好往来与经济文化交流。

(2)①原因:明朝国力减弱,海防松懈。 原因:戚家军军纪严明; 军事训练严格; 广大人民群众的支持; 政府的支持。

②民族英雄:郑成功。努力:推行县制; 建立学校体系,开科取士; 接受大陆移民。意义:加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防;台湾的社会经济发展也步入了新的历史时期。

(3)政策:闭关自守。 感悟:开放包容使文明繁荣,保守狭隘使文明衰弱等。

试题第1页,共2页

试题第1页,共2页

同课章节目录