2025年陕西省商洛市洛南县初中学业水平考试语文(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年陕西省商洛市洛南县初中学业水平考试语文(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 242.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-04 09:40:39 | ||

图片预览

文档简介

2025年陕西省商洛市洛南县初中学业水平考试

语文

注意事项:

1.本试卷共8页。全卷总分120分。考试时间150分钟。

2.答题前,考生在试卷和答题卡上务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将自己的姓名、准 考证号填写清楚。

3.请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

4.考试结束,本试卷和答题卡一并交回。

一、积累和运用(共7小题,计24分)

陕西地势特征鲜明,南北高、中间低,且地形多样,涵盖高原、山地、平原及盆地等多种地貌。 此外,这片土地还拥有着深厚的历史底蕴。在漫长的历史变迁过程中,孕育并形成了独具特色 的民俗文化。因此,小语和小文慕名来到陕西,请你陪同她们完成此次文化之旅。

【赏 ·秦人秦风】

当小语和小文来到了被誉为“世界八大奇迹”之一的秦始皇兵马俑博物馆时,兵马俑这个 庞大的“地下军团”,使她们的呼吸不由一滞。眼前的每一个士兵都昂首挺胸、气宇轩昂。泥制 的盔甲仿佛还如从前一般锃锃发亮。那一双双长着厚茧的手紧握兵器,仿佛下一秒就要驰骋沙 场。对上他们的眼神,人的心灵都会为之颤抖。那艰毅决绝的眼神中充满“赳赳老秦,共赴国 难”的英雄气慨。

1.请在括号中为加点字标注读音。(2分)

(1)锃锃发亮 (2)驰骋( )

2.校对语段中的错别字并改正。(2分)

(1)“艰毅”应改为____ (2)“气慨”应改为____

【诵 ·盛世诗韵】

3.诵读声声品经典,古韵悠悠满长安。你陪小语和小文来到了“诗韵长安”灯展,看着头顶 上各式各样悬挂着诗句的灯笼,你们不禁开始笑着互相问答。(11分)

诗文之美,美在画面:(1)在王维《使至塞上》一诗中,“________________,___________ ” 使我们感受到了塞外风光的雄奇壮观;(2)在白居易《钱塘湖春行》 一诗中“___________ ” 使我们感受到了早春时节的莺歌燕舞。

(3)“自三峡七百里中,两岸连山,_________。____________,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。”郦道元在《三峡》中的这几句,仅用寥寥数笔,就形象勾勒出了三峡磅 礴逶迤、雄伟峭拔的整体风貌。

诗文之美,美在情感:(4)“ _______,赢得生前身后名”是辛弃疾(《破阵子 · 为陈同甫赋壮词以寄之》)的志向坚守,(5)“ ___________,磨折不了,压迫不倒”是茅 盾在《白杨礼赞》中对白杨树及西北军民的热情礼赞。

【品 · 陕味渊源】

小语品尝陕宴后感到陕西美食不仅味道醇厚,而且包含了深厚的历史底蕴。她查阅资料, 写了一段文字介绍陕味深厚的渊源,请帮她修改完善。

① 西安在中国饮食文化的开创与融合中占据着重要地位。《周礼 · 天官 · 膳夫》中记载 “食用六谷,珍用八物。”这便是我国最早的宫廷宴席。②它将八种珍贵食材按照不同的方式进 行烹饪,味道丰富多样,鲜,香,酸,咸,甜俱全。③“周八珍”___________精心选择食材,___________在烹饪方式和味道上也十分讲究。④后来,长安成为了古丝绸之路的起点,汇聚各国商旅,南方的 米、北方的面和西域的香料交流融合,碰撞出了新的火花。

4.请写出第①句的状语成分。(2分)

_________________________________________________________________

5.第②句的标点符号使用有误,请写出你的修改意见。(2分)

_________________________________________________________________

6.请为第③句选择一组合适的关联词,并写在下面的横线上。(2分)

_________________________________________________________________

【溯 · 繁华之因】追溯红色足迹,继承先辈精神。你们来到了中国革命的圣地——延安,参 观了延安革命纪念馆,深入了解了党中央在延安的辉煌历程,深切感受到革命先烈们对祖国的 热爱。

7.小语颇有感触,不禁想到诗人艾青在《北方》《雪落在中国的土地上》等诗作中饱含的对 黄土大地的深情。如“北方是悲哀的/而万里的黄河/汹涌着浑浊的波涛”(《北方》)。请你结合 两首诗的内容,分析其中体现了我国北方人民怎样的精神品格,与小语进行分享。(3分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

二 、阅读(共13小题,计46分)

【现代文阅读】(共7小题,计30分)

(一)阅读下面的材料,完成8~10题。(10分)

【材料一】陕西,古称“秦”“雍”“陕”,是中华民族的重要发祥地之一。陕西面食的历史可 以追溯到春秋战国时期,至今已有超过2000年的历史。据《史书》记载,早在周朝时期,陕西地 区就已经有了较为成熟的面食制作技术。那时的面食,虽形态简单,却奠定了陕西面食的基本 基调——筋道、醇厚、味美。汉朝时期,丝绸之路的开通不仅促进了东西方文化的交流,也让陕 西面食的种类和风味更加丰富多样。唐代,长安作为国际大都市,吸引了世界各地的食客,陕西 面食因此声名大噪,成为了当时餐桌上颇受欢迎的佳肴。时至今日,陕西面食依然以其独特的 历史韵味,吸引着无数食客前来品尝。

(选自三秦文化研究《古今交融的味蕾传奇》,有改动)

【材料二】陕西地理环境和气候条件对面食的发展也有重要影响。陕西地处我国中西部, 地形复杂多样,为面食的多样性和独特性提供了得天独厚的条件。我国北方人利用面食的多样 性,逐步发展出了“面菜合一”这一具有地域文化的饮食模式,体现了北方饮食文化的粗犷与包 容。南方则形成了“一饭多菜”的搭配模式,强调米饭作为主食的中心地位,同时围绕米饭搭配 各种丰富多彩的菜肴,使得每一餐都充满变化和惊喜,展现了南方饮食文化的细腻与精致。

(陕菜网《面食与汉唐长安饮食文化的演变》,有改动))

【材料三】陕西面食种类繁多,注重味道调和。手工制作的面食,和臊子、油泼、酸汤、羊肉 等辅料搭配,相辅相成,诸味协调,味形俱佳。西晋文学家束皙赞誉陕西手擀面:“玄冬孟寒,清 晨之会,涕冻鼻中,霜凝口外,充虚解战,汤饼为最,弱似春绵,强似秋练,气勃郁以扬布,香气散 而远遍,行人垂液于下风,童仆空瞧而邪盼,擎器者舔唇,立侍者干咽。”生动地突显了陕西面食 的色、香、味、形。而岐山臊子面、杨凌蘸水面、户县摆汤面、乾县浇汤面、礼泉烙面、驴蹄子面、腊 汁肉揪面片等,每一种面食都有其独特的口感和制作工艺,每一种面食都蕴含着陕西人民的智 慧和匠心。

这些面食不仅满足了陕西人民的味蕾需求,更成为了陕西文化的一部分。逢年过节、婚丧 嫁娶等重要场合,面食都是必备的招待客人的食品。老年人过寿、小孩子过生日也必吃长寿面, 寓意长寿和长命。无论是在大街小巷,还是在远离家乡的游子心中,陕西面食都有着不可替代 的地位,散发着独特的魅力。

(选自《陕西面食文化纵横谈》及网络,有改动)

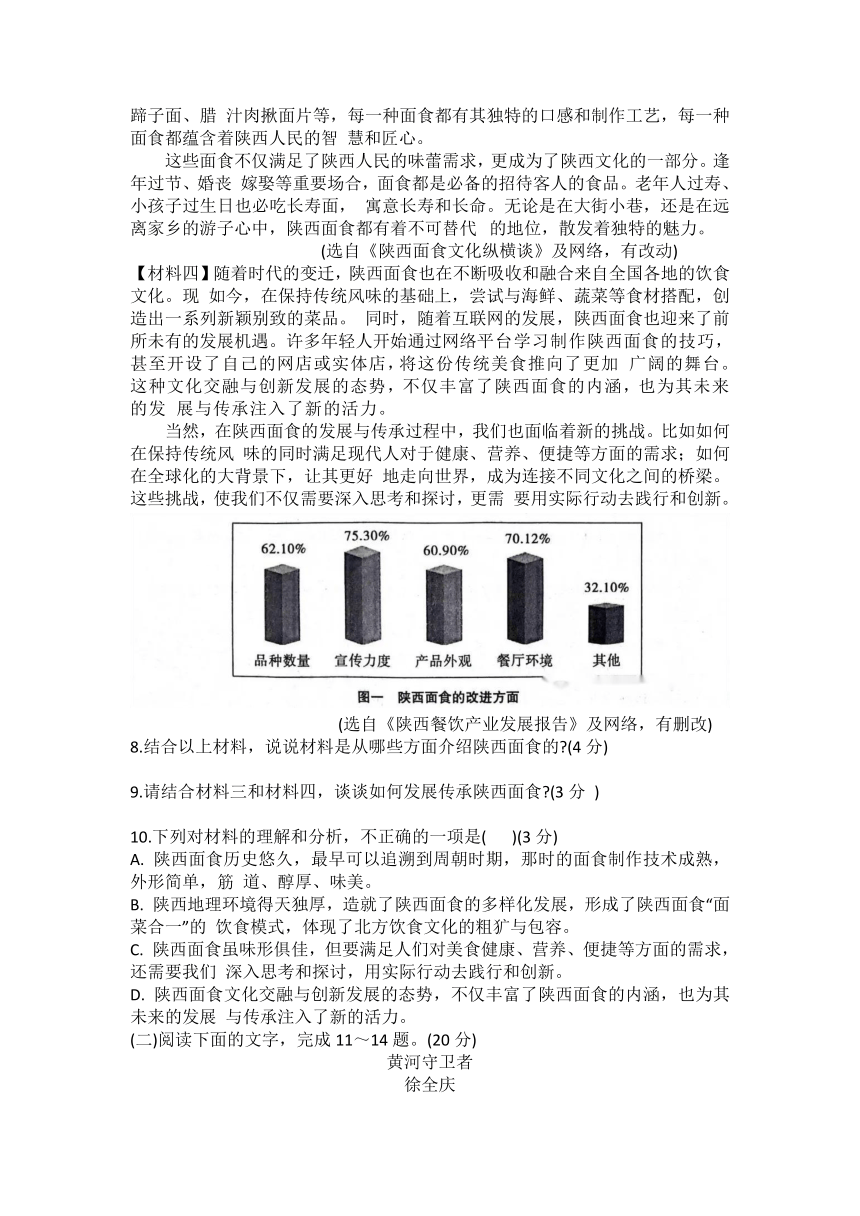

【材料四】随着时代的变迁,陕西面食也在不断吸收和融合来自全国各地的饮食文化。现 如今,在保持传统风味的基础上,尝试与海鲜、蔬菜等食材搭配,创造出一系列新颖别致的菜品。 同时,随着互联网的发展,陕西面食也迎来了前所未有的发展机遇。许多年轻人开始通过网络平台学习制作陕西面食的技巧,甚至开设了自己的网店或实体店,将这份传统美食推向了更加 广阔的舞台。这种文化交融与创新发展的态势,不仅丰富了陕西面食的内涵,也为其未来的发 展与传承注入了新的活力。

当然,在陕西面食的发展与传承过程中,我们也面临着新的挑战。比如如何在保持传统风 味的同时满足现代人对于健康、营养、便捷等方面的需求;如何在全球化的大背景下,让其更好 地走向世界,成为连接不同文化之间的桥梁。这些挑战,使我们不仅需要深入思考和探讨,更需 要用实际行动去践行和创新。

(选自《陕西餐饮产业发展报告》及网络,有删改)

8.结合以上材料,说说材料是从哪些方面介绍陕西面食的 (4分)

9.请结合材料三和材料四,谈谈如何发展传承陕西面食 (3分 )

10.下列对材料的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 陕西面食历史悠久,最早可以追溯到周朝时期,那时的面食制作技术成熟,外形简单,筋 道、醇厚、味美。

B. 陕西地理环境得天独厚,造就了陕西面食的多样化发展,形成了陕西面食“面菜合一”的 饮食模式,体现了北方饮食文化的粗犷与包容。

C. 陕西面食虽味形俱佳,但要满足人们对美食健康、营养、便捷等方面的需求,还需要我们 深入思考和探讨,用实际行动去践行和创新。

D. 陕西面食文化交融与创新发展的态势,不仅丰富了陕西面食的内涵,也为其未来的发展 与传承注入了新的活力。

(二)阅读下面的文字,完成11~14题。(20分)

黄河守卫者

徐全庆

①何长安最近总是做梦。梦中,他跪在父亲的灵堂前哭,撕心裂肺地哭。醒来,脸上常常有 泪痕。这种梦如果偶尔做一次也就算了,可经常做,何长安心里就犯嘀咕:莫非自己的大限要 到了

②何长安就常常往黄河边跑。儿子是巡河员,忙,又有好多天没回来看他了。那就自己去看儿子吧。

③儿子巡河的河段,何长安以前常去。这两年生病,出门要坐轮椅,他才极少去了。但路他 是烂熟在心中的。去时,何长安戴上大檐帽、墨镜、口罩,拿着望远镜。戴大檐帽、墨镜和口罩,是为了不让别人认出他。带着望远镜,是为了能远远地看到儿子,又不被儿子发现。

④生病的这两年,何长安常常设想自己的死亡时刻。他想过各种各样的版本。无论哪个版 本,儿子都在身边守着,看着自己微笑着离开人世。他渴望死在黄河边——儿子推着他巡河,他 突然病发。儿子握住他的手,他靠在儿子的肩膀上,两人一起看黄河,他就这样死去,这是他能 想到的最好的死法。

⑤这样,不会让儿子感到愧疚,不会像他一样,一辈子背着沉沉的负罪感活着。

⑥这负罪感来自父亲的死。那时,何长安刚工作不久,工作中第一次遇到了较大的考验,可 偏偏接到了父亲病重的通知。他本可以请假回去守护父亲的,但他没有,他要响应组织上的号 召,舍小家为大家。这是可以和别人说的冠冕堂皇的理由,还有不能说的,何长安一直压在心 底。不,是它们一直压在何长安心上。那时他还年轻,总想着在领导面前好好表现一下。他想, 父亲病重还坚守工作一线,这表现领导一定会欣赏的。接到父亲的死讯时,何长安傻了眼。之 前医生给父亲下过两次病危通知,父亲都顺利挺过去了,这次只是说病重,咋就没挺住呢 他竞 没能见上父亲最后一面。

⑦他们那地方,对死前的最后一面特别看重。你生前对父母再好,最后一面若是见不上,在别人眼里就是不好。母亲说,父亲死前一直盯着他回家的方向,死了也没闭眼。“他是想见你 最后一面呢!”母亲每次说这话时总是流着泪叹气,语气中有掩饰不住的失望和责备。更有人 在背后戳他脊梁骨:“亲爹死前都不见一面,不孝呢。”后悔呀,可是晚了。最后一面,他竟然错失了。随着时间的推移,后悔慢慢地变成深深的负罪感,压得他抬不起头。

⑧几十年了,何长安一直努力忘掉父亲的死。有很长一段时间他觉得自己已经成功了,可 最近的梦让他知道,并没有。他觉得父亲还在责备他呢,他死后也没脸去见父亲。

⑨所以何长安一直盼望着,黄河能始终安澜,这样,他无论什么时候离开人世,儿子都可以回来,守在他身边。

⑩可老天像是与他作对似的,他病危时偏偏下起了大雨,让他心惊肉跳的雨。他努力看向 窗外:雨,穿心箭一样,密密层层,无休无止。

何长安听到医生对老伴儿说:“把孩子们都叫回来吧。”他知道,这是医生在宣布他的“死 刑”呢。

老伴儿颤抖着拿起手机。何长安缓慢但坚定地摇了摇头。他们只有一个孩子,此刻正在守卫黄河呢。老伴儿盯着他,眼里充满不解。

“这样的雨,儿子离不开岗位呢。”这话何长安没说,他说:“你查一下天气预报,这雨要下 多久 ”

很快,老伴儿说:“还要下三天,都是大雨。”

“那儿子更不能回来了。”何长安重重地叹了口气。过了一会儿,他对老伴儿说:“万一我 挺不过去了,你过后告诉儿子,让他不要有心理负担,是我不让他回来的。”

“那最后一面呢 ”老伴儿握住何长安的手,眼泪扑簌簌地往下掉。

又看了一天雨,何长安知道自己油尽灯枯的时候要到了。他紧紧抓住老伴儿的手,说: “推我去黄河边。”老伴儿瞪大眼睛望着他,他握了握老伴儿的手,说:“去。”

老伴儿把他推到黄河边。他用望远镜找到儿子,笑了。回过头,他又冲老伴儿笑笑,说: “你对儿子说,我见过他最后一面了。”

然后,何长安走了,走得很安详。他的胸前,挂着一个奖章,上面是五个金灿灿的字:黄河 守卫者。是的,何长安也是一位黄河守卫者。那一年,他的父亲去世时,也下着雨,只不过没这

么大,也没这么久。

那雨在何长安心里下了一 生。

(选自《小小说选刊》)

11. 阅读文章,说说何长安为什么能获得一个金灿灿的“黄河守卫者”奖章 (3分)

12.按要求赏析下面词句。(6分)

(1)老伴儿颤抖着拿起手机。何长安缓慢但坚定地摇了摇头。 (有人说此句中加点字应重读,你支持他的看法吗 为什么 )(3分)

(2)他用望远镜找到儿子,笑了。回过头,他又冲老伴儿笑笑,说:“你对儿子说,我见过他最后一面了。”(品析句中加点词的表达效果)(3分)

13.请结合文章内容,谈谈你对结尾“那雨在何长安心里下了一生”的理解。(6分)

14.学校文学社编写的作品集有以下三个主题,你认为本文归入哪一个主题最适合 请结 合文章内容说说你的选择和理由。(5分)

①家庭亲情 ②爱岗敬业 ③精神传承

【古诗文阅读】(共6小题,计16分)

(三)阅读下面的文言文,完成15~18题。(12分)

【 甲】始余丙申岁举进士,过扶风,求舍于馆人,既入,不可居而出,次于逆旅。其后六年,为府从事。至数日,谒客于馆,视客之所居,与其凡所资用,如官府,如庙观,如数世富人之宅,四方 之至者,如归其家,皆乐而忘去。余召馆吏而问焉。吏曰:“今太守宋公之所新也。而民未始有 知者。”余闻而心善之。

其明年,县令胡允文具石请书其事。余以为有足书者,乃书曰:古之君子不择居而安,安则 乐,乐则喜从事。使人而皆喜从事,则天下何足治欤。

(节选自苏轼《凤鸣驿记》,有删改)

【乙】河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民 出.民皆动摇.吾与谁守 吾在是.水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸 以出,筑东南长堤。然雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家而不入,使官吏分堵以守, 卒全其城。

(节选自《宋史 · 苏轼传》有删改)

15.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)谒客于馆( )(2)余以为有足书者( )

(3)吾在是( ) (4)轼庐于其上( )

16.下列各项中加点的“而”,与“余召馆吏而问焉”中的“而”意义和用法相同的一项是( ) ( 2 分 )

A. 溪深而鱼肥 B.委而去之

C.过家门而不入 D.时时而渐进

17.请将文中划横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)既入,不可居而出,次于逆旅。(2分)

(2)河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。(2分)

18.结合【甲】【乙】两文内容和你印象中的苏轼,谈一谈他的为官之道。(2分)

(四)阅读下面的诗歌,完成19~20题。(4分)

卖炭翁

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营 身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁 黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

19.本诗是一首叙事诗,讲述了卖炭老人烧炭,运炭和卖炭的经过;本诗也是一首___________诗,揭露了___________________________表达了作者对底层劳动人民的深切同情。(2分)

20.本文在写法上有诸多留白,试选一处,分析这样写的好处。(2分)

____________________________________________________________________________________________________________________________

三 、作文(50分)

21. 临别时,小语对你说,“相遇和别离,是一曲动人的乐章,令人难忘。期待我们下次重 逢。”在人生的某一瞬间,我们总会遇到重逢,与某物、与某人,甚至与自己。那一刻,定会有别 样的感怀 ……

请以“重逢”为题,写一篇不少于600字的作文。

要求:①文体自选;②不要套作,不得抄袭;

③不得透露真实的地名、校名、人名等相关信息。

阅读 141

参考答案及评分标准

一、积累和运用(共7小题,计24分)

1. (2分)(1)zèng (2)chěng

评分标准:注音正确得1分。共2分。

2. (2分)(1)坚毅(2)气概

评分标准:书写正确得1分。共2分。

3. (11分)

(1)大漠孤烟直 长河落日圆

(2)几处早莺争暖树 谁家新燕啄春泥

(3)略无阙处 重岩叠嶂

(4)了却君王天下事

(5)它有极强的生命力

评分标准:第(1)(2)(3)题全答对得3分,若只答对一空得1分;第(4)(5)题答对各1分。 若有添字、漏字、错别字的,该空不得分。共11分。

4. (2分)在中国饮食文化的开创与融合中 评分标准:状语提取正确得2分。共2分。

5. (2分)将本句中“鲜”“香”“酸”“咸”四字后面的逗号改为顿号。

评分标准:修改意见正确得2分,共2分。抄写句子不得分。

6. (2分)不但(不仅) 而且(还)等表递进关系的关联词 评分标准:写出表递进关系的关联词即可得2分。共2分。

7. (3分)[示例]直面苦难。诗句“北方是悲哀的”描绘出苦难情境,北方人民不逃避,直面 困境,展现坚韧品质。(1分)顽强扎根。黄河波涛、黄土风沙意象,体现北方人民扎根艰苦土 地,在困境中顽强生存的精神。(1分)家国情怀。诗中提及“家国情怀”“抗争精神”关键词,表 明北方人民在苦难时,能与家国共命运,勇挑重担。(1分)

评分标准:共3分。意思对即可。

二、阅读(共14题,计46分)

(一)(10分)

8. (4分)

①陕西面食的历史变迁;

②地理环境与气候对陕西面食的影响;

③陕西面食种类繁多,且注重味道调和,各具特色;

④陕西面食渗透着陕西的文化;

⑤陕西面食的传承与发展。

评分标准:每点1分,共4分。答出4点即可。

9 . (3分)

①利用互联网,如通过拍摄面食制作视频等手段,加大陕西面食的宣传力度;

②在发展陕西面食多样化的基础上,创新陕西面食产品外观;改善就餐环境;

③注重传统与现代融合,创新口味;

④丰富其文化内涵,传承发展陕西面食。

评分标准:每答出一点得1分,共3分。答出三点即可。

10. (3分)A

详 解:原文“据《史书》记载,早在周朝时期,陕西地区就已经有了较为成熟的面食制作技 术。”就是说那时的面食制作技术是较为成熟,尚有发展空间,而不是A 选项中所说的“已然成 熟”。故选A。

评分标准:选项正确得3分,共3分。

(二)(20分)

11. (3分)

①他是一名恪尽职守的巡河员。父亲病危时,积极响应组织号召,坚守工作一线,却留下终 生遗憾。

②他全力支持儿子工作。病危时,知道大雨天儿子离不开巡河岗位,不让儿子请假,坐轮椅 去黄河边用望远镜看儿子,不让儿子有心理负担。

③他热爱巡河工作。连死,他都渴望死在黄河边——儿子推着他巡河,两人一起看黄河。 评分标准:每点1分,共3分。意思对即可。

12. (6分)

(1)支持。因为“缓慢”表现出何长安病危之时体力不支、动作迟缓,身体虚弱;“坚定”表现 出何长安已经打定主意不让巡河的儿子请假的决心。只有重读这两个词,才能表现出他对儿子 工作的理解与支持,同时也突出了一位老巡河员公而忘私、高度敬业的责任感。

评分标准:观点明确得1分,答出对加点字重读的理解,得2分。共3分。

(2)“笑”反复出现,突出强调了弥留之际的何长安通过望远镜见到了儿子最后一面时,他 欣慰、释怀,已了无遗憾。

评分标准:阐释合理即可得分。共3分。

13. (6分)

父亲去世时下着大雨,何长安因坚守在巡河一线,错过了见父亲最后一面。这未见的最后 一面,让父亲含恨而终,母亲失望责备,何长安后悔、愧疚,产生了深深的负罪感,因此这场大雨 令他终生难忘,一生也未曾释怀。

评分标准:答出“终生难忘”或“一生未曾释怀”等行为,得3分;答出“愧疚”或“负罪感”等 情感,得3分。共6分。

14. (5分)

[示例一]我认为归入“精神传承”这个主题比较合适。天降大雨,年轻的巡河员何长安坚 守在巡河的第一线,即使父亲病重也未及时回家。后来,儿子成为巡河员,忙起来经常会有好多 天无法回来看他。何长安病重,又是天降大雨,而不知情的儿子也坚守在巡河的第一线。父子 两代巡河员舍小家为大家,因公忘私的精神代代相传。

[示例二]我认为归入“爱岗敬业”这个主题合适。虽然年轻的何长安其实是想着在领导面

前表现一下自己,因此在父亲病重的时候仍坚守一线,但他确实是响应了组织的号召,做到了舍 小家为大家。何长安的儿子对于父亲病危不知情, 一直坚守在巡河的第一线,错过了父子间的 最后一面。原因各不相同,但父子两代人都在防汛防涝的紧急关头,始终坚守在巡河工作的第 一线,他们的身上都有一种爱岗敬业的精神。

[示例三]我认为归入“家庭亲情”这个主题合适。年轻的何长安因为没在病床前尽孝,未 能见到父亲最后一面,受到母亲的责备,终身怀有深深的负罪感,可见他是一个很重视家庭亲情 的人。弥留的何长安主动去黄河边用望远镜见儿子最后一面,还特意叮嘱老伴儿告诉孩子父子 间已经见过最后一面了,为的就是不让儿子有心理负担,不愿让儿子再重蹈覆辙,一心为儿子着 想,是个好父亲。

评分标准:答出选择的主题,得1分;理由阐释合理,得4分。共5分。

(三)(12分)

15. (4分)

(1)拜见(2)值得 (3)这里(4)建造房屋

评分标准:一空1分,共4分。

16. (2分)B

详解:原句“余召馆吏而问焉”中,“而”连接两个动作“召馆吏”和“问焉”,是表顺承的连 词,可译为“然后”或“接着”。A 选项“溪深而鱼肥”中“而”表并列,连接两个形容词,无动作先 后 ;C 选项“过家门而不入”中“而”表转折,相当于“却”,强调前后动作的矛盾;D 选项“时时而 渐进”中“而”表修饰,连接状语“时时”与动词“渐进”,并无顺承意味。只有B 选项“委而去之” 中的“而”表顺承,“委(放弃)”与“去(离开)”为连续动作,与题干用法一致。故选B。

评分标准:选项正确得2分,共2分。

17. (4分)

(1)(2分)进入驿站后,(发现条件极差)无法入住,赶紧出来,暂时入住于旅店中。

(2)(2分)黄河将要冲毁城墙,情况紧急,你们虽然是禁军,也要暂且为我效力。

评分标准:(1)中“次”“逆旅”和(2)中“且”翻译准确各1分,语句顺畅无误各得1分。 共4分。

18. (2分①关注民生,为百姓做实事;②身先士卒,勇于担当。

评分标准:一点1分。共2分。

(四)(4分)

19. (2分)

讽喻 公开掠夺的宫市带给底层劳动人民的不幸。

评分标准:一空1分,回答正确即可得分。共2分。

20. (2分)

[示例一]本文末尾没有“卒章显志”,而是在矛盾冲突的高潮中戛然而止,因而更含蓄,更 有力,更引人深思,扣人心弦。

[示例二]本文卖炭过程叙写简略,宫使掠夺后老人心理也留白,引发读者想象,内涵丰富, 耐人寻味。

评分标准:分析言之成理即可得2分,共2分。

三、作文(50分 )

21.略

语文

注意事项:

1.本试卷共8页。全卷总分120分。考试时间150分钟。

2.答题前,考生在试卷和答题卡上务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将自己的姓名、准 考证号填写清楚。

3.请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

4.考试结束,本试卷和答题卡一并交回。

一、积累和运用(共7小题,计24分)

陕西地势特征鲜明,南北高、中间低,且地形多样,涵盖高原、山地、平原及盆地等多种地貌。 此外,这片土地还拥有着深厚的历史底蕴。在漫长的历史变迁过程中,孕育并形成了独具特色 的民俗文化。因此,小语和小文慕名来到陕西,请你陪同她们完成此次文化之旅。

【赏 ·秦人秦风】

当小语和小文来到了被誉为“世界八大奇迹”之一的秦始皇兵马俑博物馆时,兵马俑这个 庞大的“地下军团”,使她们的呼吸不由一滞。眼前的每一个士兵都昂首挺胸、气宇轩昂。泥制 的盔甲仿佛还如从前一般锃锃发亮。那一双双长着厚茧的手紧握兵器,仿佛下一秒就要驰骋沙 场。对上他们的眼神,人的心灵都会为之颤抖。那艰毅决绝的眼神中充满“赳赳老秦,共赴国 难”的英雄气慨。

1.请在括号中为加点字标注读音。(2分)

(1)锃锃发亮 (2)驰骋( )

2.校对语段中的错别字并改正。(2分)

(1)“艰毅”应改为____ (2)“气慨”应改为____

【诵 ·盛世诗韵】

3.诵读声声品经典,古韵悠悠满长安。你陪小语和小文来到了“诗韵长安”灯展,看着头顶 上各式各样悬挂着诗句的灯笼,你们不禁开始笑着互相问答。(11分)

诗文之美,美在画面:(1)在王维《使至塞上》一诗中,“________________,___________ ” 使我们感受到了塞外风光的雄奇壮观;(2)在白居易《钱塘湖春行》 一诗中“___________ ” 使我们感受到了早春时节的莺歌燕舞。

(3)“自三峡七百里中,两岸连山,_________。____________,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。”郦道元在《三峡》中的这几句,仅用寥寥数笔,就形象勾勒出了三峡磅 礴逶迤、雄伟峭拔的整体风貌。

诗文之美,美在情感:(4)“ _______,赢得生前身后名”是辛弃疾(《破阵子 · 为陈同甫赋壮词以寄之》)的志向坚守,(5)“ ___________,磨折不了,压迫不倒”是茅 盾在《白杨礼赞》中对白杨树及西北军民的热情礼赞。

【品 · 陕味渊源】

小语品尝陕宴后感到陕西美食不仅味道醇厚,而且包含了深厚的历史底蕴。她查阅资料, 写了一段文字介绍陕味深厚的渊源,请帮她修改完善。

① 西安在中国饮食文化的开创与融合中占据着重要地位。《周礼 · 天官 · 膳夫》中记载 “食用六谷,珍用八物。”这便是我国最早的宫廷宴席。②它将八种珍贵食材按照不同的方式进 行烹饪,味道丰富多样,鲜,香,酸,咸,甜俱全。③“周八珍”___________精心选择食材,___________在烹饪方式和味道上也十分讲究。④后来,长安成为了古丝绸之路的起点,汇聚各国商旅,南方的 米、北方的面和西域的香料交流融合,碰撞出了新的火花。

4.请写出第①句的状语成分。(2分)

_________________________________________________________________

5.第②句的标点符号使用有误,请写出你的修改意见。(2分)

_________________________________________________________________

6.请为第③句选择一组合适的关联词,并写在下面的横线上。(2分)

_________________________________________________________________

【溯 · 繁华之因】追溯红色足迹,继承先辈精神。你们来到了中国革命的圣地——延安,参 观了延安革命纪念馆,深入了解了党中央在延安的辉煌历程,深切感受到革命先烈们对祖国的 热爱。

7.小语颇有感触,不禁想到诗人艾青在《北方》《雪落在中国的土地上》等诗作中饱含的对 黄土大地的深情。如“北方是悲哀的/而万里的黄河/汹涌着浑浊的波涛”(《北方》)。请你结合 两首诗的内容,分析其中体现了我国北方人民怎样的精神品格,与小语进行分享。(3分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

二 、阅读(共13小题,计46分)

【现代文阅读】(共7小题,计30分)

(一)阅读下面的材料,完成8~10题。(10分)

【材料一】陕西,古称“秦”“雍”“陕”,是中华民族的重要发祥地之一。陕西面食的历史可 以追溯到春秋战国时期,至今已有超过2000年的历史。据《史书》记载,早在周朝时期,陕西地 区就已经有了较为成熟的面食制作技术。那时的面食,虽形态简单,却奠定了陕西面食的基本 基调——筋道、醇厚、味美。汉朝时期,丝绸之路的开通不仅促进了东西方文化的交流,也让陕 西面食的种类和风味更加丰富多样。唐代,长安作为国际大都市,吸引了世界各地的食客,陕西 面食因此声名大噪,成为了当时餐桌上颇受欢迎的佳肴。时至今日,陕西面食依然以其独特的 历史韵味,吸引着无数食客前来品尝。

(选自三秦文化研究《古今交融的味蕾传奇》,有改动)

【材料二】陕西地理环境和气候条件对面食的发展也有重要影响。陕西地处我国中西部, 地形复杂多样,为面食的多样性和独特性提供了得天独厚的条件。我国北方人利用面食的多样 性,逐步发展出了“面菜合一”这一具有地域文化的饮食模式,体现了北方饮食文化的粗犷与包 容。南方则形成了“一饭多菜”的搭配模式,强调米饭作为主食的中心地位,同时围绕米饭搭配 各种丰富多彩的菜肴,使得每一餐都充满变化和惊喜,展现了南方饮食文化的细腻与精致。

(陕菜网《面食与汉唐长安饮食文化的演变》,有改动))

【材料三】陕西面食种类繁多,注重味道调和。手工制作的面食,和臊子、油泼、酸汤、羊肉 等辅料搭配,相辅相成,诸味协调,味形俱佳。西晋文学家束皙赞誉陕西手擀面:“玄冬孟寒,清 晨之会,涕冻鼻中,霜凝口外,充虚解战,汤饼为最,弱似春绵,强似秋练,气勃郁以扬布,香气散 而远遍,行人垂液于下风,童仆空瞧而邪盼,擎器者舔唇,立侍者干咽。”生动地突显了陕西面食 的色、香、味、形。而岐山臊子面、杨凌蘸水面、户县摆汤面、乾县浇汤面、礼泉烙面、驴蹄子面、腊 汁肉揪面片等,每一种面食都有其独特的口感和制作工艺,每一种面食都蕴含着陕西人民的智 慧和匠心。

这些面食不仅满足了陕西人民的味蕾需求,更成为了陕西文化的一部分。逢年过节、婚丧 嫁娶等重要场合,面食都是必备的招待客人的食品。老年人过寿、小孩子过生日也必吃长寿面, 寓意长寿和长命。无论是在大街小巷,还是在远离家乡的游子心中,陕西面食都有着不可替代 的地位,散发着独特的魅力。

(选自《陕西面食文化纵横谈》及网络,有改动)

【材料四】随着时代的变迁,陕西面食也在不断吸收和融合来自全国各地的饮食文化。现 如今,在保持传统风味的基础上,尝试与海鲜、蔬菜等食材搭配,创造出一系列新颖别致的菜品。 同时,随着互联网的发展,陕西面食也迎来了前所未有的发展机遇。许多年轻人开始通过网络平台学习制作陕西面食的技巧,甚至开设了自己的网店或实体店,将这份传统美食推向了更加 广阔的舞台。这种文化交融与创新发展的态势,不仅丰富了陕西面食的内涵,也为其未来的发 展与传承注入了新的活力。

当然,在陕西面食的发展与传承过程中,我们也面临着新的挑战。比如如何在保持传统风 味的同时满足现代人对于健康、营养、便捷等方面的需求;如何在全球化的大背景下,让其更好 地走向世界,成为连接不同文化之间的桥梁。这些挑战,使我们不仅需要深入思考和探讨,更需 要用实际行动去践行和创新。

(选自《陕西餐饮产业发展报告》及网络,有删改)

8.结合以上材料,说说材料是从哪些方面介绍陕西面食的 (4分)

9.请结合材料三和材料四,谈谈如何发展传承陕西面食 (3分 )

10.下列对材料的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 陕西面食历史悠久,最早可以追溯到周朝时期,那时的面食制作技术成熟,外形简单,筋 道、醇厚、味美。

B. 陕西地理环境得天独厚,造就了陕西面食的多样化发展,形成了陕西面食“面菜合一”的 饮食模式,体现了北方饮食文化的粗犷与包容。

C. 陕西面食虽味形俱佳,但要满足人们对美食健康、营养、便捷等方面的需求,还需要我们 深入思考和探讨,用实际行动去践行和创新。

D. 陕西面食文化交融与创新发展的态势,不仅丰富了陕西面食的内涵,也为其未来的发展 与传承注入了新的活力。

(二)阅读下面的文字,完成11~14题。(20分)

黄河守卫者

徐全庆

①何长安最近总是做梦。梦中,他跪在父亲的灵堂前哭,撕心裂肺地哭。醒来,脸上常常有 泪痕。这种梦如果偶尔做一次也就算了,可经常做,何长安心里就犯嘀咕:莫非自己的大限要 到了

②何长安就常常往黄河边跑。儿子是巡河员,忙,又有好多天没回来看他了。那就自己去看儿子吧。

③儿子巡河的河段,何长安以前常去。这两年生病,出门要坐轮椅,他才极少去了。但路他 是烂熟在心中的。去时,何长安戴上大檐帽、墨镜、口罩,拿着望远镜。戴大檐帽、墨镜和口罩,是为了不让别人认出他。带着望远镜,是为了能远远地看到儿子,又不被儿子发现。

④生病的这两年,何长安常常设想自己的死亡时刻。他想过各种各样的版本。无论哪个版 本,儿子都在身边守着,看着自己微笑着离开人世。他渴望死在黄河边——儿子推着他巡河,他 突然病发。儿子握住他的手,他靠在儿子的肩膀上,两人一起看黄河,他就这样死去,这是他能 想到的最好的死法。

⑤这样,不会让儿子感到愧疚,不会像他一样,一辈子背着沉沉的负罪感活着。

⑥这负罪感来自父亲的死。那时,何长安刚工作不久,工作中第一次遇到了较大的考验,可 偏偏接到了父亲病重的通知。他本可以请假回去守护父亲的,但他没有,他要响应组织上的号 召,舍小家为大家。这是可以和别人说的冠冕堂皇的理由,还有不能说的,何长安一直压在心 底。不,是它们一直压在何长安心上。那时他还年轻,总想着在领导面前好好表现一下。他想, 父亲病重还坚守工作一线,这表现领导一定会欣赏的。接到父亲的死讯时,何长安傻了眼。之 前医生给父亲下过两次病危通知,父亲都顺利挺过去了,这次只是说病重,咋就没挺住呢 他竞 没能见上父亲最后一面。

⑦他们那地方,对死前的最后一面特别看重。你生前对父母再好,最后一面若是见不上,在别人眼里就是不好。母亲说,父亲死前一直盯着他回家的方向,死了也没闭眼。“他是想见你 最后一面呢!”母亲每次说这话时总是流着泪叹气,语气中有掩饰不住的失望和责备。更有人 在背后戳他脊梁骨:“亲爹死前都不见一面,不孝呢。”后悔呀,可是晚了。最后一面,他竟然错失了。随着时间的推移,后悔慢慢地变成深深的负罪感,压得他抬不起头。

⑧几十年了,何长安一直努力忘掉父亲的死。有很长一段时间他觉得自己已经成功了,可 最近的梦让他知道,并没有。他觉得父亲还在责备他呢,他死后也没脸去见父亲。

⑨所以何长安一直盼望着,黄河能始终安澜,这样,他无论什么时候离开人世,儿子都可以回来,守在他身边。

⑩可老天像是与他作对似的,他病危时偏偏下起了大雨,让他心惊肉跳的雨。他努力看向 窗外:雨,穿心箭一样,密密层层,无休无止。

何长安听到医生对老伴儿说:“把孩子们都叫回来吧。”他知道,这是医生在宣布他的“死 刑”呢。

老伴儿颤抖着拿起手机。何长安缓慢但坚定地摇了摇头。他们只有一个孩子,此刻正在守卫黄河呢。老伴儿盯着他,眼里充满不解。

“这样的雨,儿子离不开岗位呢。”这话何长安没说,他说:“你查一下天气预报,这雨要下 多久 ”

很快,老伴儿说:“还要下三天,都是大雨。”

“那儿子更不能回来了。”何长安重重地叹了口气。过了一会儿,他对老伴儿说:“万一我 挺不过去了,你过后告诉儿子,让他不要有心理负担,是我不让他回来的。”

“那最后一面呢 ”老伴儿握住何长安的手,眼泪扑簌簌地往下掉。

又看了一天雨,何长安知道自己油尽灯枯的时候要到了。他紧紧抓住老伴儿的手,说: “推我去黄河边。”老伴儿瞪大眼睛望着他,他握了握老伴儿的手,说:“去。”

老伴儿把他推到黄河边。他用望远镜找到儿子,笑了。回过头,他又冲老伴儿笑笑,说: “你对儿子说,我见过他最后一面了。”

然后,何长安走了,走得很安详。他的胸前,挂着一个奖章,上面是五个金灿灿的字:黄河 守卫者。是的,何长安也是一位黄河守卫者。那一年,他的父亲去世时,也下着雨,只不过没这

么大,也没这么久。

那雨在何长安心里下了一 生。

(选自《小小说选刊》)

11. 阅读文章,说说何长安为什么能获得一个金灿灿的“黄河守卫者”奖章 (3分)

12.按要求赏析下面词句。(6分)

(1)老伴儿颤抖着拿起手机。何长安缓慢但坚定地摇了摇头。 (有人说此句中加点字应重读,你支持他的看法吗 为什么 )(3分)

(2)他用望远镜找到儿子,笑了。回过头,他又冲老伴儿笑笑,说:“你对儿子说,我见过他最后一面了。”(品析句中加点词的表达效果)(3分)

13.请结合文章内容,谈谈你对结尾“那雨在何长安心里下了一生”的理解。(6分)

14.学校文学社编写的作品集有以下三个主题,你认为本文归入哪一个主题最适合 请结 合文章内容说说你的选择和理由。(5分)

①家庭亲情 ②爱岗敬业 ③精神传承

【古诗文阅读】(共6小题,计16分)

(三)阅读下面的文言文,完成15~18题。(12分)

【 甲】始余丙申岁举进士,过扶风,求舍于馆人,既入,不可居而出,次于逆旅。其后六年,为府从事。至数日,谒客于馆,视客之所居,与其凡所资用,如官府,如庙观,如数世富人之宅,四方 之至者,如归其家,皆乐而忘去。余召馆吏而问焉。吏曰:“今太守宋公之所新也。而民未始有 知者。”余闻而心善之。

其明年,县令胡允文具石请书其事。余以为有足书者,乃书曰:古之君子不择居而安,安则 乐,乐则喜从事。使人而皆喜从事,则天下何足治欤。

(节选自苏轼《凤鸣驿记》,有删改)

【乙】河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民 出.民皆动摇.吾与谁守 吾在是.水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸 以出,筑东南长堤。然雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家而不入,使官吏分堵以守, 卒全其城。

(节选自《宋史 · 苏轼传》有删改)

15.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)谒客于馆( )(2)余以为有足书者( )

(3)吾在是( ) (4)轼庐于其上( )

16.下列各项中加点的“而”,与“余召馆吏而问焉”中的“而”意义和用法相同的一项是( ) ( 2 分 )

A. 溪深而鱼肥 B.委而去之

C.过家门而不入 D.时时而渐进

17.请将文中划横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)既入,不可居而出,次于逆旅。(2分)

(2)河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。(2分)

18.结合【甲】【乙】两文内容和你印象中的苏轼,谈一谈他的为官之道。(2分)

(四)阅读下面的诗歌,完成19~20题。(4分)

卖炭翁

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营 身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁 黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

19.本诗是一首叙事诗,讲述了卖炭老人烧炭,运炭和卖炭的经过;本诗也是一首___________诗,揭露了___________________________表达了作者对底层劳动人民的深切同情。(2分)

20.本文在写法上有诸多留白,试选一处,分析这样写的好处。(2分)

____________________________________________________________________________________________________________________________

三 、作文(50分)

21. 临别时,小语对你说,“相遇和别离,是一曲动人的乐章,令人难忘。期待我们下次重 逢。”在人生的某一瞬间,我们总会遇到重逢,与某物、与某人,甚至与自己。那一刻,定会有别 样的感怀 ……

请以“重逢”为题,写一篇不少于600字的作文。

要求:①文体自选;②不要套作,不得抄袭;

③不得透露真实的地名、校名、人名等相关信息。

阅读 141

参考答案及评分标准

一、积累和运用(共7小题,计24分)

1. (2分)(1)zèng (2)chěng

评分标准:注音正确得1分。共2分。

2. (2分)(1)坚毅(2)气概

评分标准:书写正确得1分。共2分。

3. (11分)

(1)大漠孤烟直 长河落日圆

(2)几处早莺争暖树 谁家新燕啄春泥

(3)略无阙处 重岩叠嶂

(4)了却君王天下事

(5)它有极强的生命力

评分标准:第(1)(2)(3)题全答对得3分,若只答对一空得1分;第(4)(5)题答对各1分。 若有添字、漏字、错别字的,该空不得分。共11分。

4. (2分)在中国饮食文化的开创与融合中 评分标准:状语提取正确得2分。共2分。

5. (2分)将本句中“鲜”“香”“酸”“咸”四字后面的逗号改为顿号。

评分标准:修改意见正确得2分,共2分。抄写句子不得分。

6. (2分)不但(不仅) 而且(还)等表递进关系的关联词 评分标准:写出表递进关系的关联词即可得2分。共2分。

7. (3分)[示例]直面苦难。诗句“北方是悲哀的”描绘出苦难情境,北方人民不逃避,直面 困境,展现坚韧品质。(1分)顽强扎根。黄河波涛、黄土风沙意象,体现北方人民扎根艰苦土 地,在困境中顽强生存的精神。(1分)家国情怀。诗中提及“家国情怀”“抗争精神”关键词,表 明北方人民在苦难时,能与家国共命运,勇挑重担。(1分)

评分标准:共3分。意思对即可。

二、阅读(共14题,计46分)

(一)(10分)

8. (4分)

①陕西面食的历史变迁;

②地理环境与气候对陕西面食的影响;

③陕西面食种类繁多,且注重味道调和,各具特色;

④陕西面食渗透着陕西的文化;

⑤陕西面食的传承与发展。

评分标准:每点1分,共4分。答出4点即可。

9 . (3分)

①利用互联网,如通过拍摄面食制作视频等手段,加大陕西面食的宣传力度;

②在发展陕西面食多样化的基础上,创新陕西面食产品外观;改善就餐环境;

③注重传统与现代融合,创新口味;

④丰富其文化内涵,传承发展陕西面食。

评分标准:每答出一点得1分,共3分。答出三点即可。

10. (3分)A

详 解:原文“据《史书》记载,早在周朝时期,陕西地区就已经有了较为成熟的面食制作技 术。”就是说那时的面食制作技术是较为成熟,尚有发展空间,而不是A 选项中所说的“已然成 熟”。故选A。

评分标准:选项正确得3分,共3分。

(二)(20分)

11. (3分)

①他是一名恪尽职守的巡河员。父亲病危时,积极响应组织号召,坚守工作一线,却留下终 生遗憾。

②他全力支持儿子工作。病危时,知道大雨天儿子离不开巡河岗位,不让儿子请假,坐轮椅 去黄河边用望远镜看儿子,不让儿子有心理负担。

③他热爱巡河工作。连死,他都渴望死在黄河边——儿子推着他巡河,两人一起看黄河。 评分标准:每点1分,共3分。意思对即可。

12. (6分)

(1)支持。因为“缓慢”表现出何长安病危之时体力不支、动作迟缓,身体虚弱;“坚定”表现 出何长安已经打定主意不让巡河的儿子请假的决心。只有重读这两个词,才能表现出他对儿子 工作的理解与支持,同时也突出了一位老巡河员公而忘私、高度敬业的责任感。

评分标准:观点明确得1分,答出对加点字重读的理解,得2分。共3分。

(2)“笑”反复出现,突出强调了弥留之际的何长安通过望远镜见到了儿子最后一面时,他 欣慰、释怀,已了无遗憾。

评分标准:阐释合理即可得分。共3分。

13. (6分)

父亲去世时下着大雨,何长安因坚守在巡河一线,错过了见父亲最后一面。这未见的最后 一面,让父亲含恨而终,母亲失望责备,何长安后悔、愧疚,产生了深深的负罪感,因此这场大雨 令他终生难忘,一生也未曾释怀。

评分标准:答出“终生难忘”或“一生未曾释怀”等行为,得3分;答出“愧疚”或“负罪感”等 情感,得3分。共6分。

14. (5分)

[示例一]我认为归入“精神传承”这个主题比较合适。天降大雨,年轻的巡河员何长安坚 守在巡河的第一线,即使父亲病重也未及时回家。后来,儿子成为巡河员,忙起来经常会有好多 天无法回来看他。何长安病重,又是天降大雨,而不知情的儿子也坚守在巡河的第一线。父子 两代巡河员舍小家为大家,因公忘私的精神代代相传。

[示例二]我认为归入“爱岗敬业”这个主题合适。虽然年轻的何长安其实是想着在领导面

前表现一下自己,因此在父亲病重的时候仍坚守一线,但他确实是响应了组织的号召,做到了舍 小家为大家。何长安的儿子对于父亲病危不知情, 一直坚守在巡河的第一线,错过了父子间的 最后一面。原因各不相同,但父子两代人都在防汛防涝的紧急关头,始终坚守在巡河工作的第 一线,他们的身上都有一种爱岗敬业的精神。

[示例三]我认为归入“家庭亲情”这个主题合适。年轻的何长安因为没在病床前尽孝,未 能见到父亲最后一面,受到母亲的责备,终身怀有深深的负罪感,可见他是一个很重视家庭亲情 的人。弥留的何长安主动去黄河边用望远镜见儿子最后一面,还特意叮嘱老伴儿告诉孩子父子 间已经见过最后一面了,为的就是不让儿子有心理负担,不愿让儿子再重蹈覆辙,一心为儿子着 想,是个好父亲。

评分标准:答出选择的主题,得1分;理由阐释合理,得4分。共5分。

(三)(12分)

15. (4分)

(1)拜见(2)值得 (3)这里(4)建造房屋

评分标准:一空1分,共4分。

16. (2分)B

详解:原句“余召馆吏而问焉”中,“而”连接两个动作“召馆吏”和“问焉”,是表顺承的连 词,可译为“然后”或“接着”。A 选项“溪深而鱼肥”中“而”表并列,连接两个形容词,无动作先 后 ;C 选项“过家门而不入”中“而”表转折,相当于“却”,强调前后动作的矛盾;D 选项“时时而 渐进”中“而”表修饰,连接状语“时时”与动词“渐进”,并无顺承意味。只有B 选项“委而去之” 中的“而”表顺承,“委(放弃)”与“去(离开)”为连续动作,与题干用法一致。故选B。

评分标准:选项正确得2分,共2分。

17. (4分)

(1)(2分)进入驿站后,(发现条件极差)无法入住,赶紧出来,暂时入住于旅店中。

(2)(2分)黄河将要冲毁城墙,情况紧急,你们虽然是禁军,也要暂且为我效力。

评分标准:(1)中“次”“逆旅”和(2)中“且”翻译准确各1分,语句顺畅无误各得1分。 共4分。

18. (2分①关注民生,为百姓做实事;②身先士卒,勇于担当。

评分标准:一点1分。共2分。

(四)(4分)

19. (2分)

讽喻 公开掠夺的宫市带给底层劳动人民的不幸。

评分标准:一空1分,回答正确即可得分。共2分。

20. (2分)

[示例一]本文末尾没有“卒章显志”,而是在矛盾冲突的高潮中戛然而止,因而更含蓄,更 有力,更引人深思,扣人心弦。

[示例二]本文卖炭过程叙写简略,宫使掠夺后老人心理也留白,引发读者想象,内涵丰富, 耐人寻味。

评分标准:分析言之成理即可得2分,共2分。

三、作文(50分 )

21.略

同课章节目录