2016春高中鲁人版语文(选修《唐诗宋词选读》)教学课件:《永遇乐》 (共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中鲁人版语文(选修《唐诗宋词选读》)教学课件:《永遇乐》 (共46张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-17 17:52:53 | ||

图片预览

文档简介

课件46张PPT。永 遇 乐李 清 照学习目标1、通过学习,领会本词所抒发的主人公的身世之感和家国之思。?

2、了解此词乐景写哀情、对比手法的运用。?

3、感受李清照的人格魅力。重点:?

领会本词所抒发的主人公的身世之感和家国之思。?

难点:

了解此词乐景写哀情、对比手法的运用。【了解词人词作】 李清照(1084-约1151),宋代著名婉约派女词人,号易安居士。她出生于书香门弟,父李格非官至礼部员外郞,一代大学者,精通经史,长于散文,母亲王氏是状元王拱辰孙女,知书善文。在家庭的熏陶下,她小小年纪便文采出众。她对诗、词、散文、书法、绘画、音乐无不通晓,而以词的成就为最高。【了解词人词作】 李清照的创作以南渡为界分为前后两个时期。

◆南渡前:描写少女、少妇时期的生活,内容只限于闺情相思.

闲愁、离愁--清丽婉转

与“男子作闺音”的“代言体”狎玩欣赏的心理相比,更真挚浓烈,健康自然。

王灼《碧鸡漫志》攻击:“闾巷荒淫之语,肆意落笔,自古缙绅之家能文妇女,未见如此无顾藉也。”①描写对爱情的大胆追求,展现女子风情本色,开朗明快。

浣溪沙

绣幕芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮,眼波才动被人猜。

一面风情深有韵,半笺娇恨寄幽怀,月移花影约重来。 寂寞深闺, 柔肠一寸愁千缕。 惜春春去,几点催花雨。

倚遍阑干,只是无情绪。 人何处,连天芳草,望断归来路。

---《点绛唇》如梦令

常记溪亭日暮

沉醉不知归路

兴尽晚回舟

误入藕花深处

争渡 争渡

惊起一滩鸥鹭

如梦令

昨夜雨疏风骤

浓睡不消残酒

试问卷帘人

却道海棠依旧

知否 知否

应是绿肥红瘦②书写对自然景物的热爱,对花鸟虫鱼的眷顾,体现少女时代在济南的欢乐生活。 一剪梅

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。③描写夫妻短暂分别后的索居之愁,相思之苦,抒发女性的真情告白。醉花阴(52字、深秋、前期、相思词)

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

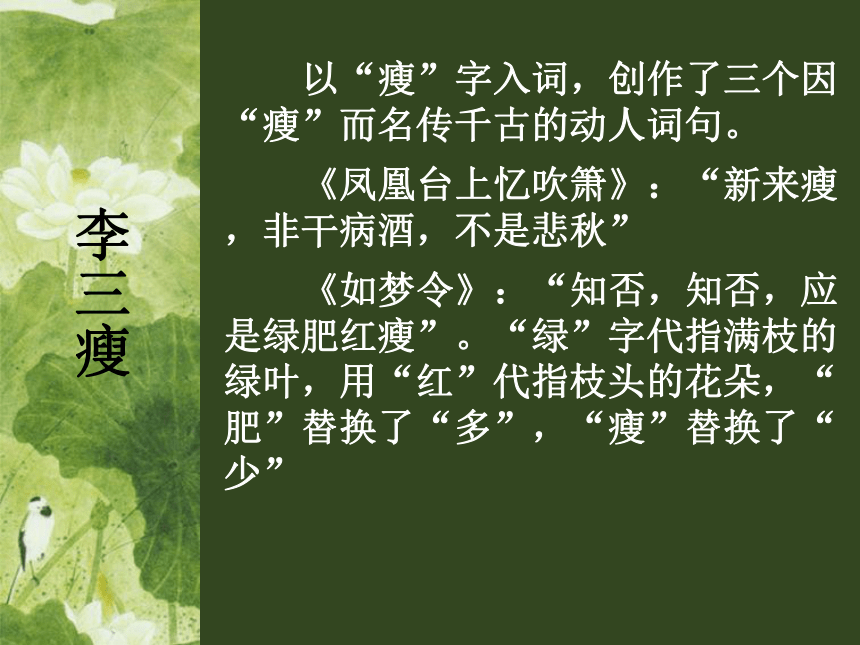

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。 以“瘦”字入词,创作了三个因“瘦”而名传千古的动人词句。

《凤凰台上忆吹箫》:“新来瘦,非干病酒,不是悲秋”

《如梦令》:“知否,知否,应是绿肥红瘦”。“绿”字代指满枝的绿叶,用“红”代指枝头的花朵,“肥”替换了“多”,“瘦”替换了“少”李三瘦 在《金石录后序》中,李清照以情真意切的笔调回忆了她与赵明诚烹茶赌胜、赏玩金石的欢乐,叙述了南渡后辗转流离、坎坷不尽的经历,抒发了心中郁积的哀恸。

“赌书斗茶”(参见《金石录后序》)

纳兰性德悼亡妻:

“谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗,沉思往事立残阳。 被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,当时只道是寻常。” 《浣溪沙》《金石录后序》节选 每获一书,即同共勘校,整集签题。得书画彝鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病,夜尽一烛为率。故能纸札精致,字画完整,冠诸收书家。余性偶强记,每饭罢,坐归来堂烹茶,指堆积书史,言某事在某书某卷第几叶第几行,以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起。甘心老是乡矣!故虽处忧患困穷,而志不屈。 武陵春

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休。欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟。载不动、许多愁。

◆南渡后:感时伤怀,怀旧思乡,表现思夫、思国、思乡,情调感伤,有的也流露出对中原的怀念。

浓愁、哀愁--悲苦凄凉声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清, 凄凄惨惨戚戚。 乍暖还寒时候,最难将息。 三杯两盏淡酒,

怎敌他、晚来风急? 雁过也,正伤心, 却是旧时相识。

满地黄花堆积。 憔悴损,如今有谁堪摘? 守著窗儿,独自怎生得黑? 梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。 这次第, 怎一个、愁字了得!渔家傲 天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞;彷佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗漫有惊人句;九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去。凤凰台上忆吹箫 香冷金猊,被翻红浪,起来人未梳头。任宝奁闲掩,日上帘钩。生怕闲愁暗恨,多少事、欲说还休。今年瘦,非干病酒,不是悲秋。

明朝,这回去也,千万遍阳关,也即难留。念武陵春晚,云锁重楼。记取楼前绿水,应念我、终日凝眸。凝眸处,从今更数,几段新愁。 夏日绝句

李清照

生当做人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。《词论》观点 李清照的《词论》在当时和现在都有重要价值。

第一,从理论上确立了词的地位,提出词“别是一家”的说法。

第二,她特别讲究音律和用语,重视词的声律形式。如认为柳永的词“虽协音律,而词语尘下”;评价苏轼之词是“句读不葺之诗耳”。

第三,重铺叙,有情致,也要有比较深厚的文化内涵。

永遇乐

落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?来相召、香车宝马,谢他酒朋诗侣。

中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚。如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。【写作背景 】 词的具体写作时间、地点,难以准确考定。但从作品所写的内容以及所表达的情感,却可以断定是靖康之变以后,词人流落江南所写。据黄墨谷考订,此词系李清照晚年作于临安。北宋的元宵是万民同乐的盛大节日,词人选择元宵节为题写南渡之悲,颇有深意。【注释】[1]落日熔金:落日火红,如金熔化,形容落日灿烂的颜色 [2]暮云合碧:谓暮云弥漫,如璧之合。 [3]人在何处:承上文言景色虽好,而人事已非。句意是感伤自己的漂泊无依。????????????? ????????????

[4]染柳烟浓,吹梅笛怨:此二句为“烟染柳浓,笛吹梅怨”的倒文。“梅”指《梅花落》笛曲,此亦兼指新春之时梅花凋残。 [5]次第:转眼,顷刻。 [6]中州:今河南省,居九州之中,故称中州。此指宋朝东京开封。 [7]盛日:指北方未沦陷时繁盛的日子。 [8]三五:农历正月十五,为元宵节。 [9]铺翠冠儿:镶有翡翠珠子的冠。 [10]撚金雪柳:用金线捻丝做成的雪柳。 [11]簇带:等于说满头插戴。 [12]济楚:整齐亮丽。 [13]风鬟霜鬓:形容因风尘劳碌而致头发散乱,两鬓斑白 [14]怕见:懒得。 【整体感知 】⑴落日熔金:

夕阳带着一抹金黄,那耀眼的光芒就像正在燃烧的金子一样。

⑵暮云合璧:

黄昏时的云彩连成一片,就像是一块块璧玉连缀成的,好比珠联璧合。

⑶染柳烟浓:

柳色宛如烟云因而更浓。思考:这三句运用了什么手法?描写什么景物?比喻。浓墨重彩描绘元夕傍晚的景象。 翻译:落日金光灿灿,像熔化的金水一般,与绚丽的暮云珠联璧合。景致如此美好,可我如今又置身于何地哪边?绿柳如烟,笛声幽怨,春天的气息有了多少?但又怎能知道,这元宵佳节融和的天气,但在这元宵佳节融和的天气,又怎能知道转眼之间不会有风雨出现?那些酒朋诗友驾着华丽的车马前来相召,我只能婉言谢绝。

记得汴京繁盛的岁月,闺中有许多闲暇时光,特别看重这正月十五。帽子镶嵌着翡翠宝珠,带着金捻成的雪柳,个个精心打扮,与人争艳。如今容颜憔悴,头发花白散乱,懒得在夜间出去。不如从帘儿的底下,听一听别人的欢声笑语。 永遇乐

落日熔金,暮云合璧,人在何处? 染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许? 元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨? 来相召,香车宝马,谢他酒朋诗侣。 中州盛日,闺门多瑕,记得偏重三五, 铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚, 如今憔悴,云鬟雪鬓,怕见夜间出去。 不如向,帘儿底下,听人笑语。 写如今元宵的情景回忆“中州

盛日”的

元宵情景

落日熔金,暮云合璧,人在何处? 开头两句,用浓墨重彩描绘元夕傍晚的景象。

落日像熔化了的金那样夺目,晚霞像合围的璧玉那样艳丽。这晴朗的暮景,预示着今晚的元宵将有一番繁华热闹的景象。

如此美好的景色,作者却问"人在何处?"该何解?

二、词句赏析:上片 “人在何处”四字,这是一声充满着迷惘和痛苦的长叹,蕴含了多少欲说还休的悲愤和哀痛啊,身边至亲至爱的人,风云般聚散,自己身在异乡,孤苦无依,眼睁睁看着国土沦丧,存在的意识也在丧失,此身何处? 点出自己的处境:飘泊异乡,无家可归,同吉日良辰形成鲜明对照。 描写今年元宵春意盎然的佳景。

上句从视觉着眼,写早春时节初生细柳被淡烟笼罩。

下句从听觉落笔,通过笛声传来的哀怨曲调,想起古代羌笛有《梅花落》曲,但由于自己心情忧郁,所以听起来笛声凄怨.

虽然春色很浓,她心里却浮起又一个疑问:“这时节,到底有多少春意呵?”言下之意:不管有多少春意,自己还能去欣赏吗?这个疑问又恰好反映了她垂暮之年的心境。

染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨“次第岂无风雨”,这似乎是无端的忧虑

但这些年来国事的变化,身世的坎坷,使得女词人产生了“物是人非”、“好景不常”

之感。所以在“融和天气”之后,立即指出“次第岂无风雨”的可能,在淡淡的春意中又掺进了浓浓的隐忧。

以上三小节结构相似

都是两个四字句,是实写客观景色的宜人,紧接着一个问句,反衬出主观的不同感受。归结到本篇的主题:身逢佳节,天气虽好,却无心赏玩

来相招,香车宝马,谢他酒朋诗侣。 调整语序:谢他酒朋诗侣,香车宝马,来相召

虽然有“酒朋诗侣”用“香车宝马”来邀请她去观灯赏月,也只好婉言辞谢了。

表面上的理由是怕碰上“风雨”,实际是国难当前,早已失去了赏灯玩月的心情。 词的上片写元宵佳节寓居异乡的悲凉心情,

着重对比客观现实的欢快和她主观心情的凄凉。品读诗词1.试着从词的上阙把透露词人心理的句子找出来,说说透露出来的是怎样一种心境?美景当前,为什么作者会发出这样的疑问?

(1) “人在何处”一问,点出词人的处境:飘泊异乡,这与吉日良辰形成鲜明对照,体现了诗人颠沛流离的悲哀。

(2) “春意知几许”一问,初春时节听着笛子吹秦出哀怨的《梅花落》,再加上词人飘泊异乡,所以虽有“染柳烟浓”的春色,却只觉春意味少。借以抒写自己怀念旧都的哀思。

(3) “次第岂无风雨”一问:佳节良辰,应该畅快地游乐了,却又突作转折,说转眼间难道就没有风雨吗?这种突然而起的“忧愁风雨”的心理状态,深刻地反映了词人多年来颠沛流离的境遇,以及历尽灾难,觉得世事无常、战战兢兢、凄凄惶惶、多疑多虑的心境。

2.上阙的景物描写有何特点?对突显词人心情有何作用? 上阕开篇 “落日熔金,暮云合璧”两句,描绘了 夕阳像熔解的金子一样璀璨;晚云如碧玉一样瑰丽,描绘出一幅绚丽的元宵晚景图。

在此,词人是用乐景写哀情的手法,绚丽的元宵晚景,与上阙所体现的流离之苦、思家之痛及游玩的无绪形成了强烈的反差,由此更好地突现了词人家亡国破夫死的无限伤感。上片写今年元宵节的情景。 开头两句对仗工整,辞采鲜丽。如此气候,预示当晚的灯节将有一番热闹场面。但下面一句陡转,“人在何处”,是一声充满迷惘与痛苦的叹息,包含着词人抚今追昔的意念活动,也是全词情感的基调。景色虽好,可我究竟在什么地方?自己的丈夫、中原的父老、半壁江山又在何处?实在是无比伤恸的悲叹。

调整语序:记得中州盛日,闺门多暇,偏重三五。

“中州”,北宋都城汴京,即今河南省开封市;

“三五”,指正月十五日,即元宵节。

当时宋王朝为了点缀太平,在元宵节极尽铺张

之能事。中州盛日,闺门多瑕,记得偏重三五。下阙: 铺翠冠儿,拈金雪柳,簇带争济楚。 回忆当年自己和“闺门”女伴,心情愉快,盛装出游的情景。

“铺翠冠儿”是嵌插着翠鸟羽毛的女式帽子,当时富贵人家流行这样的穿戴。

“拈金雪柳”是在素绢上加金线捻丝,这也是富贵人家才有的。

“簇带”即插戴。“济楚”等于说整齐端丽。 如今憔悴,风鬟雪鬓,怕见夜间出去 但是这些繁华和快乐,早已成为幻梦,因而,作者的心路又从忆昔,转为伤今。

“风鬟霜鬓”4字原出唐人小说《柳毅传》,形容落难的龙女在风吹雨打之下头发纷披散乱。李清照借此说明自己年纪老了,头上出现白发,加上又懒得打扮,因而也就“怕见夜间出去”。

一个蓬头霜鬓的内心充满着忧患的老妇人,哪有赏灯游乐的兴趣呢?

不如向帘儿底下,听人笑语。自惭形秽,不想见人,然而躲到帘儿底下听到的仍然是游人的笑语。

这既是真实写照,又语带讥刺

当时的南宋王朝妥协投降,苟且偷安,一味寻欢作乐。

宋 林升《题临安邸》 :

“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。

暖风薰得游人醉,直把杭州作汴州。”

面对这样的现实,我们忧国伤时的女诗人,又怎能不愤懑、不忧心忡仲呢品读诗词1.请简要分析“簇带争济楚”一句中“争”的表达效果。

“争”在此是争相之意,写出了当时女宾满座,搔首弄姿,互相比美的热闹欢快场面。以此表现昔日汴京元宵佳节的繁盛景象

2.“如今憔悴,风鬟霜鬓, 怕见夜间出去”体现了词人怎样的心情? 此句写出了词人历尽灾难,容颜憔悴,早已没有了装扮,游玩的心情。体现了此人自惭形秽、心灰意冷、孤独失落的悲苦心境.

3.既然作者不愿外出,又要在帘儿底下听人 笑语,这反映了作者什么心态?

这反映了词人一方面心境悲苦,没有了 游玩的心情;另一方面又对过去美好的生活怀有怀念和向往,希望在别人的笑语中重温旧梦。体现了词人对现实的感伤和对往事的追念。

下片以细致的笔墨转写当年青春少女着意穿着打扮,青春活力的心境和情景,也通过这个侧面追忆当时汴京热闹繁荣的景象。以下再次陡转,写如今年少不再,蓬头垢面无心打扮的情形,与往昔形成鲜明的对比。两种迥然不同的心境,反映出南渡前后词人两种不同的生活境况和精神面貌,抒发了作者对故国的深情思念。 向帘儿底下,听人笑语。 全篇以元宵为主线展开铺叙,穿插今昔对比,用乐景写哀情,以过去的繁华反衬今朝的落寞,体现了词人对往事的追念, 对现实的感伤和对未来命运的忧虑。

一、词的上阕,“落日熔金,暮云合璧”、“染柳烟浓,吹梅笛怨”、“元宵佳节,融和天气”,写的都是美丽喜乐的景物,但全词表达的却是凄苦的情感,这些景物描写与词的情感是否矛盾?为什么?

这是以乐景写哀情的手法,周围是一派美好和乐的景象,唯独作者一人孤独寂苦,独自伤感,更反衬出作者的愁苦。且作者面对如此美好的景色,却仍然难以抑制愁苦凄凉之情,也表现出作者愁苦之深。“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐”三、艺术手法写作特色二、这首词出色地运用了对比手法,请指出本词哪里使用了这种手法。

今与昔对比

他人与“我”对比

乐与悲对比 (三)语言浅俗自然、清新生动李清照词的语言受到了评论者的普遍赞赏。如张端义《贵耳集》在称赞了本词的铸词用句后指出:

“皆以寻常语度入音律。炼句精巧则易,平淡入

调者难。”

2、了解此词乐景写哀情、对比手法的运用。?

3、感受李清照的人格魅力。重点:?

领会本词所抒发的主人公的身世之感和家国之思。?

难点:

了解此词乐景写哀情、对比手法的运用。【了解词人词作】 李清照(1084-约1151),宋代著名婉约派女词人,号易安居士。她出生于书香门弟,父李格非官至礼部员外郞,一代大学者,精通经史,长于散文,母亲王氏是状元王拱辰孙女,知书善文。在家庭的熏陶下,她小小年纪便文采出众。她对诗、词、散文、书法、绘画、音乐无不通晓,而以词的成就为最高。【了解词人词作】 李清照的创作以南渡为界分为前后两个时期。

◆南渡前:描写少女、少妇时期的生活,内容只限于闺情相思.

闲愁、离愁--清丽婉转

与“男子作闺音”的“代言体”狎玩欣赏的心理相比,更真挚浓烈,健康自然。

王灼《碧鸡漫志》攻击:“闾巷荒淫之语,肆意落笔,自古缙绅之家能文妇女,未见如此无顾藉也。”①描写对爱情的大胆追求,展现女子风情本色,开朗明快。

浣溪沙

绣幕芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮,眼波才动被人猜。

一面风情深有韵,半笺娇恨寄幽怀,月移花影约重来。 寂寞深闺, 柔肠一寸愁千缕。 惜春春去,几点催花雨。

倚遍阑干,只是无情绪。 人何处,连天芳草,望断归来路。

---《点绛唇》如梦令

常记溪亭日暮

沉醉不知归路

兴尽晚回舟

误入藕花深处

争渡 争渡

惊起一滩鸥鹭

如梦令

昨夜雨疏风骤

浓睡不消残酒

试问卷帘人

却道海棠依旧

知否 知否

应是绿肥红瘦②书写对自然景物的热爱,对花鸟虫鱼的眷顾,体现少女时代在济南的欢乐生活。 一剪梅

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。③描写夫妻短暂分别后的索居之愁,相思之苦,抒发女性的真情告白。醉花阴(52字、深秋、前期、相思词)

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。 以“瘦”字入词,创作了三个因“瘦”而名传千古的动人词句。

《凤凰台上忆吹箫》:“新来瘦,非干病酒,不是悲秋”

《如梦令》:“知否,知否,应是绿肥红瘦”。“绿”字代指满枝的绿叶,用“红”代指枝头的花朵,“肥”替换了“多”,“瘦”替换了“少”李三瘦 在《金石录后序》中,李清照以情真意切的笔调回忆了她与赵明诚烹茶赌胜、赏玩金石的欢乐,叙述了南渡后辗转流离、坎坷不尽的经历,抒发了心中郁积的哀恸。

“赌书斗茶”(参见《金石录后序》)

纳兰性德悼亡妻:

“谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗,沉思往事立残阳。 被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,当时只道是寻常。” 《浣溪沙》《金石录后序》节选 每获一书,即同共勘校,整集签题。得书画彝鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病,夜尽一烛为率。故能纸札精致,字画完整,冠诸收书家。余性偶强记,每饭罢,坐归来堂烹茶,指堆积书史,言某事在某书某卷第几叶第几行,以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起。甘心老是乡矣!故虽处忧患困穷,而志不屈。 武陵春

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休。欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟。载不动、许多愁。

◆南渡后:感时伤怀,怀旧思乡,表现思夫、思国、思乡,情调感伤,有的也流露出对中原的怀念。

浓愁、哀愁--悲苦凄凉声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清, 凄凄惨惨戚戚。 乍暖还寒时候,最难将息。 三杯两盏淡酒,

怎敌他、晚来风急? 雁过也,正伤心, 却是旧时相识。

满地黄花堆积。 憔悴损,如今有谁堪摘? 守著窗儿,独自怎生得黑? 梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。 这次第, 怎一个、愁字了得!渔家傲 天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞;彷佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗漫有惊人句;九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去。凤凰台上忆吹箫 香冷金猊,被翻红浪,起来人未梳头。任宝奁闲掩,日上帘钩。生怕闲愁暗恨,多少事、欲说还休。今年瘦,非干病酒,不是悲秋。

明朝,这回去也,千万遍阳关,也即难留。念武陵春晚,云锁重楼。记取楼前绿水,应念我、终日凝眸。凝眸处,从今更数,几段新愁。 夏日绝句

李清照

生当做人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。《词论》观点 李清照的《词论》在当时和现在都有重要价值。

第一,从理论上确立了词的地位,提出词“别是一家”的说法。

第二,她特别讲究音律和用语,重视词的声律形式。如认为柳永的词“虽协音律,而词语尘下”;评价苏轼之词是“句读不葺之诗耳”。

第三,重铺叙,有情致,也要有比较深厚的文化内涵。

永遇乐

落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?来相召、香车宝马,谢他酒朋诗侣。

中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚。如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。【写作背景 】 词的具体写作时间、地点,难以准确考定。但从作品所写的内容以及所表达的情感,却可以断定是靖康之变以后,词人流落江南所写。据黄墨谷考订,此词系李清照晚年作于临安。北宋的元宵是万民同乐的盛大节日,词人选择元宵节为题写南渡之悲,颇有深意。【注释】[1]落日熔金:落日火红,如金熔化,形容落日灿烂的颜色 [2]暮云合碧:谓暮云弥漫,如璧之合。 [3]人在何处:承上文言景色虽好,而人事已非。句意是感伤自己的漂泊无依。????????????? ????????????

[4]染柳烟浓,吹梅笛怨:此二句为“烟染柳浓,笛吹梅怨”的倒文。“梅”指《梅花落》笛曲,此亦兼指新春之时梅花凋残。 [5]次第:转眼,顷刻。 [6]中州:今河南省,居九州之中,故称中州。此指宋朝东京开封。 [7]盛日:指北方未沦陷时繁盛的日子。 [8]三五:农历正月十五,为元宵节。 [9]铺翠冠儿:镶有翡翠珠子的冠。 [10]撚金雪柳:用金线捻丝做成的雪柳。 [11]簇带:等于说满头插戴。 [12]济楚:整齐亮丽。 [13]风鬟霜鬓:形容因风尘劳碌而致头发散乱,两鬓斑白 [14]怕见:懒得。 【整体感知 】⑴落日熔金:

夕阳带着一抹金黄,那耀眼的光芒就像正在燃烧的金子一样。

⑵暮云合璧:

黄昏时的云彩连成一片,就像是一块块璧玉连缀成的,好比珠联璧合。

⑶染柳烟浓:

柳色宛如烟云因而更浓。思考:这三句运用了什么手法?描写什么景物?比喻。浓墨重彩描绘元夕傍晚的景象。 翻译:落日金光灿灿,像熔化的金水一般,与绚丽的暮云珠联璧合。景致如此美好,可我如今又置身于何地哪边?绿柳如烟,笛声幽怨,春天的气息有了多少?但又怎能知道,这元宵佳节融和的天气,但在这元宵佳节融和的天气,又怎能知道转眼之间不会有风雨出现?那些酒朋诗友驾着华丽的车马前来相召,我只能婉言谢绝。

记得汴京繁盛的岁月,闺中有许多闲暇时光,特别看重这正月十五。帽子镶嵌着翡翠宝珠,带着金捻成的雪柳,个个精心打扮,与人争艳。如今容颜憔悴,头发花白散乱,懒得在夜间出去。不如从帘儿的底下,听一听别人的欢声笑语。 永遇乐

落日熔金,暮云合璧,人在何处? 染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许? 元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨? 来相召,香车宝马,谢他酒朋诗侣。 中州盛日,闺门多瑕,记得偏重三五, 铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚, 如今憔悴,云鬟雪鬓,怕见夜间出去。 不如向,帘儿底下,听人笑语。 写如今元宵的情景回忆“中州

盛日”的

元宵情景

落日熔金,暮云合璧,人在何处? 开头两句,用浓墨重彩描绘元夕傍晚的景象。

落日像熔化了的金那样夺目,晚霞像合围的璧玉那样艳丽。这晴朗的暮景,预示着今晚的元宵将有一番繁华热闹的景象。

如此美好的景色,作者却问"人在何处?"该何解?

二、词句赏析:上片 “人在何处”四字,这是一声充满着迷惘和痛苦的长叹,蕴含了多少欲说还休的悲愤和哀痛啊,身边至亲至爱的人,风云般聚散,自己身在异乡,孤苦无依,眼睁睁看着国土沦丧,存在的意识也在丧失,此身何处? 点出自己的处境:飘泊异乡,无家可归,同吉日良辰形成鲜明对照。 描写今年元宵春意盎然的佳景。

上句从视觉着眼,写早春时节初生细柳被淡烟笼罩。

下句从听觉落笔,通过笛声传来的哀怨曲调,想起古代羌笛有《梅花落》曲,但由于自己心情忧郁,所以听起来笛声凄怨.

虽然春色很浓,她心里却浮起又一个疑问:“这时节,到底有多少春意呵?”言下之意:不管有多少春意,自己还能去欣赏吗?这个疑问又恰好反映了她垂暮之年的心境。

染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨“次第岂无风雨”,这似乎是无端的忧虑

但这些年来国事的变化,身世的坎坷,使得女词人产生了“物是人非”、“好景不常”

之感。所以在“融和天气”之后,立即指出“次第岂无风雨”的可能,在淡淡的春意中又掺进了浓浓的隐忧。

以上三小节结构相似

都是两个四字句,是实写客观景色的宜人,紧接着一个问句,反衬出主观的不同感受。归结到本篇的主题:身逢佳节,天气虽好,却无心赏玩

来相招,香车宝马,谢他酒朋诗侣。 调整语序:谢他酒朋诗侣,香车宝马,来相召

虽然有“酒朋诗侣”用“香车宝马”来邀请她去观灯赏月,也只好婉言辞谢了。

表面上的理由是怕碰上“风雨”,实际是国难当前,早已失去了赏灯玩月的心情。 词的上片写元宵佳节寓居异乡的悲凉心情,

着重对比客观现实的欢快和她主观心情的凄凉。品读诗词1.试着从词的上阙把透露词人心理的句子找出来,说说透露出来的是怎样一种心境?美景当前,为什么作者会发出这样的疑问?

(1) “人在何处”一问,点出词人的处境:飘泊异乡,这与吉日良辰形成鲜明对照,体现了诗人颠沛流离的悲哀。

(2) “春意知几许”一问,初春时节听着笛子吹秦出哀怨的《梅花落》,再加上词人飘泊异乡,所以虽有“染柳烟浓”的春色,却只觉春意味少。借以抒写自己怀念旧都的哀思。

(3) “次第岂无风雨”一问:佳节良辰,应该畅快地游乐了,却又突作转折,说转眼间难道就没有风雨吗?这种突然而起的“忧愁风雨”的心理状态,深刻地反映了词人多年来颠沛流离的境遇,以及历尽灾难,觉得世事无常、战战兢兢、凄凄惶惶、多疑多虑的心境。

2.上阙的景物描写有何特点?对突显词人心情有何作用? 上阕开篇 “落日熔金,暮云合璧”两句,描绘了 夕阳像熔解的金子一样璀璨;晚云如碧玉一样瑰丽,描绘出一幅绚丽的元宵晚景图。

在此,词人是用乐景写哀情的手法,绚丽的元宵晚景,与上阙所体现的流离之苦、思家之痛及游玩的无绪形成了强烈的反差,由此更好地突现了词人家亡国破夫死的无限伤感。上片写今年元宵节的情景。 开头两句对仗工整,辞采鲜丽。如此气候,预示当晚的灯节将有一番热闹场面。但下面一句陡转,“人在何处”,是一声充满迷惘与痛苦的叹息,包含着词人抚今追昔的意念活动,也是全词情感的基调。景色虽好,可我究竟在什么地方?自己的丈夫、中原的父老、半壁江山又在何处?实在是无比伤恸的悲叹。

调整语序:记得中州盛日,闺门多暇,偏重三五。

“中州”,北宋都城汴京,即今河南省开封市;

“三五”,指正月十五日,即元宵节。

当时宋王朝为了点缀太平,在元宵节极尽铺张

之能事。中州盛日,闺门多瑕,记得偏重三五。下阙: 铺翠冠儿,拈金雪柳,簇带争济楚。 回忆当年自己和“闺门”女伴,心情愉快,盛装出游的情景。

“铺翠冠儿”是嵌插着翠鸟羽毛的女式帽子,当时富贵人家流行这样的穿戴。

“拈金雪柳”是在素绢上加金线捻丝,这也是富贵人家才有的。

“簇带”即插戴。“济楚”等于说整齐端丽。 如今憔悴,风鬟雪鬓,怕见夜间出去 但是这些繁华和快乐,早已成为幻梦,因而,作者的心路又从忆昔,转为伤今。

“风鬟霜鬓”4字原出唐人小说《柳毅传》,形容落难的龙女在风吹雨打之下头发纷披散乱。李清照借此说明自己年纪老了,头上出现白发,加上又懒得打扮,因而也就“怕见夜间出去”。

一个蓬头霜鬓的内心充满着忧患的老妇人,哪有赏灯游乐的兴趣呢?

不如向帘儿底下,听人笑语。自惭形秽,不想见人,然而躲到帘儿底下听到的仍然是游人的笑语。

这既是真实写照,又语带讥刺

当时的南宋王朝妥协投降,苟且偷安,一味寻欢作乐。

宋 林升《题临安邸》 :

“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。

暖风薰得游人醉,直把杭州作汴州。”

面对这样的现实,我们忧国伤时的女诗人,又怎能不愤懑、不忧心忡仲呢品读诗词1.请简要分析“簇带争济楚”一句中“争”的表达效果。

“争”在此是争相之意,写出了当时女宾满座,搔首弄姿,互相比美的热闹欢快场面。以此表现昔日汴京元宵佳节的繁盛景象

2.“如今憔悴,风鬟霜鬓, 怕见夜间出去”体现了词人怎样的心情? 此句写出了词人历尽灾难,容颜憔悴,早已没有了装扮,游玩的心情。体现了此人自惭形秽、心灰意冷、孤独失落的悲苦心境.

3.既然作者不愿外出,又要在帘儿底下听人 笑语,这反映了作者什么心态?

这反映了词人一方面心境悲苦,没有了 游玩的心情;另一方面又对过去美好的生活怀有怀念和向往,希望在别人的笑语中重温旧梦。体现了词人对现实的感伤和对往事的追念。

下片以细致的笔墨转写当年青春少女着意穿着打扮,青春活力的心境和情景,也通过这个侧面追忆当时汴京热闹繁荣的景象。以下再次陡转,写如今年少不再,蓬头垢面无心打扮的情形,与往昔形成鲜明的对比。两种迥然不同的心境,反映出南渡前后词人两种不同的生活境况和精神面貌,抒发了作者对故国的深情思念。 向帘儿底下,听人笑语。 全篇以元宵为主线展开铺叙,穿插今昔对比,用乐景写哀情,以过去的繁华反衬今朝的落寞,体现了词人对往事的追念, 对现实的感伤和对未来命运的忧虑。

一、词的上阕,“落日熔金,暮云合璧”、“染柳烟浓,吹梅笛怨”、“元宵佳节,融和天气”,写的都是美丽喜乐的景物,但全词表达的却是凄苦的情感,这些景物描写与词的情感是否矛盾?为什么?

这是以乐景写哀情的手法,周围是一派美好和乐的景象,唯独作者一人孤独寂苦,独自伤感,更反衬出作者的愁苦。且作者面对如此美好的景色,却仍然难以抑制愁苦凄凉之情,也表现出作者愁苦之深。“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐”三、艺术手法写作特色二、这首词出色地运用了对比手法,请指出本词哪里使用了这种手法。

今与昔对比

他人与“我”对比

乐与悲对比 (三)语言浅俗自然、清新生动李清照词的语言受到了评论者的普遍赞赏。如张端义《贵耳集》在称赞了本词的铸词用句后指出:

“皆以寻常语度入音律。炼句精巧则易,平淡入

调者难。”