(2)中华文化的世界意义 学案(含解析)—高二历史统编版选择性必修3期末易错题集训

文档属性

| 名称 | (2)中华文化的世界意义 学案(含解析)—高二历史统编版选择性必修3期末易错题集训 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 317.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-05 18:54:34 | ||

图片预览

文档简介

中华文化的世界意义——高二历史统编版文化交流与传播期末易错题集训

【易错知识点】

混淆 “文化交流” 与 “文化传播” 的内涵

文化交流:强调不同文化之间的双向互动(如中国引进西方电影的同时,向世界输出国产影视剧)。

(2)文化传播:侧重文化从输出方到接收方的单向流动(如孔子学院在海外传播汉语和中华文化)。

2. 误读 “中华文化的世界意义” 的范畴

中华文化的世界意义不仅体现在对其他文化的借鉴与贡献(如四大发明对欧洲近代化的影响),还包括:

(1)为解决全球问题(如生态危机、文明冲突)提供中国智慧和方案(如 “天人合一” 理念对可持续发展的启示);

(2)丰富世界文化多样性,推动人类文明多元共存、和而不同。

3. 文化交流的 “必要性” 与 “可能性” 混为一谈

(1)必要性:文化多样性是人类文明的基本特征,决定了文化交流是必然需求(不同文明需要相互学习以应对共同挑战)。

(2)可能性:技术进步(如互联网、交通发展)和制度保障(如国际文化合作协议)为文化交流提供了现实条件。

4. 文化传播的 “效果” 与 “目的” 区分不清

(1)目的:文化传播的本质是增进理解、促进互信,而非 “文化征服” 或 “单向输出”。

(2)效果:可能引发文化认同(如海外青年喜爱汉服),也可能因文化差异导致误解(需通过双向交流化解)。

【习题练习】

1.佛教传入中国之时,许多儒士激烈批判佛教,并支持统治者开展灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛;到了宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。出现这一结局的原因是( )

A.儒学实现突破,彰显文化自信 B.君主专制加强,儒学成为正统思想

C.商品经济发展,价值观念改变 D.佛教颠覆传统观念,不被社会重视

2.据梁启超的《西学目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896年),由江南制造总局、京师同文馆等刊印的各类西书共353种,其中科技类译著不下300种,哥白尼、牛顿、爱迪生等科学巨匠的名字,逐渐为国人所熟悉。这些科技类译著( )

A.开启了西学东渐思想潮流 B.揭开了维新变法运动序幕

C.有利于推进社会发展进步 D.成为新文化运动的主阵地

3.康熙时期,中国官员樊守义随传教士出使罗马,著有《身见录》,记载了欧洲政治、建筑、风俗等;乾隆年间,商人谢清高游欧后所著的《海录》,介绍了西方的风土人情。由此推知康乾时期( )

A.闭关锁国政策并未推行 B.中西交往利于开阔视野

C.天朝上国观念受到冲击 D.商业往来促进文化进步

4.1593年,利玛窦率先将包括《论语》在内的《四书》翻译成拉丁文,并寄回欧洲。他特别注意到了儒家思想的非宗教性特征,采取了“以耶合儒”的会通策略,在尊重中国儒家文化的同时,着力寻找儒家学说与基督教神学的互通之处。利玛窦的这些做法( )

A.有利于促进中华文化在欧洲的传播 B.推动了基督教文化在中国的普及

C.旨在弥合中西方文化之间的差异 D.彰显了基督教的普世性和优越性

5.汉唐时期佛教文化传入,唐宋时期阿拉伯文化及波斯文化传入,中华文化在吸收借鉴外来文化精华的基础上再创辉煌,并回馈给世界其他国家。这一文化现象的世界意义主要体现在( )

A.辐射其他国家文化 B.丰富了中华文化的内涵

C.普及中华文化智慧 D.推动文明间的交流融合

6.20世纪60年代,东亚经济增长速度远远领先于其他地区。到了80年代,整个世界经济的增长率为3%,东亚为7.9%;90年代时整个世界经济增长速度只有1.1%,而东亚却高达8.3%。东亚发展速度超过世界平均发展水平缘于( )

A.东亚儒家文化的积极作用 B.世界经济全球化的深化

C.全球劳动力市场结构变迁 D.区域集团化的快速发展

7.20世纪80年代,《儒家伦理》教科书(小学德育选修课之一)在新加坡出版,该书前言宣称该课程不仅涉及理想、道德修养等方面,还会介绍华族(华人,占新加坡人口最多的族群)固有的道德观与文化。新加坡教育部还对教授这门课程的教师以汉语和英语两种语言开展了50个学时的培训。这些做法意在( )

A.传承中华文化精髓 B.构建多元社会结构

C.厚植民族文化根基 D.抵御西方文化侵略

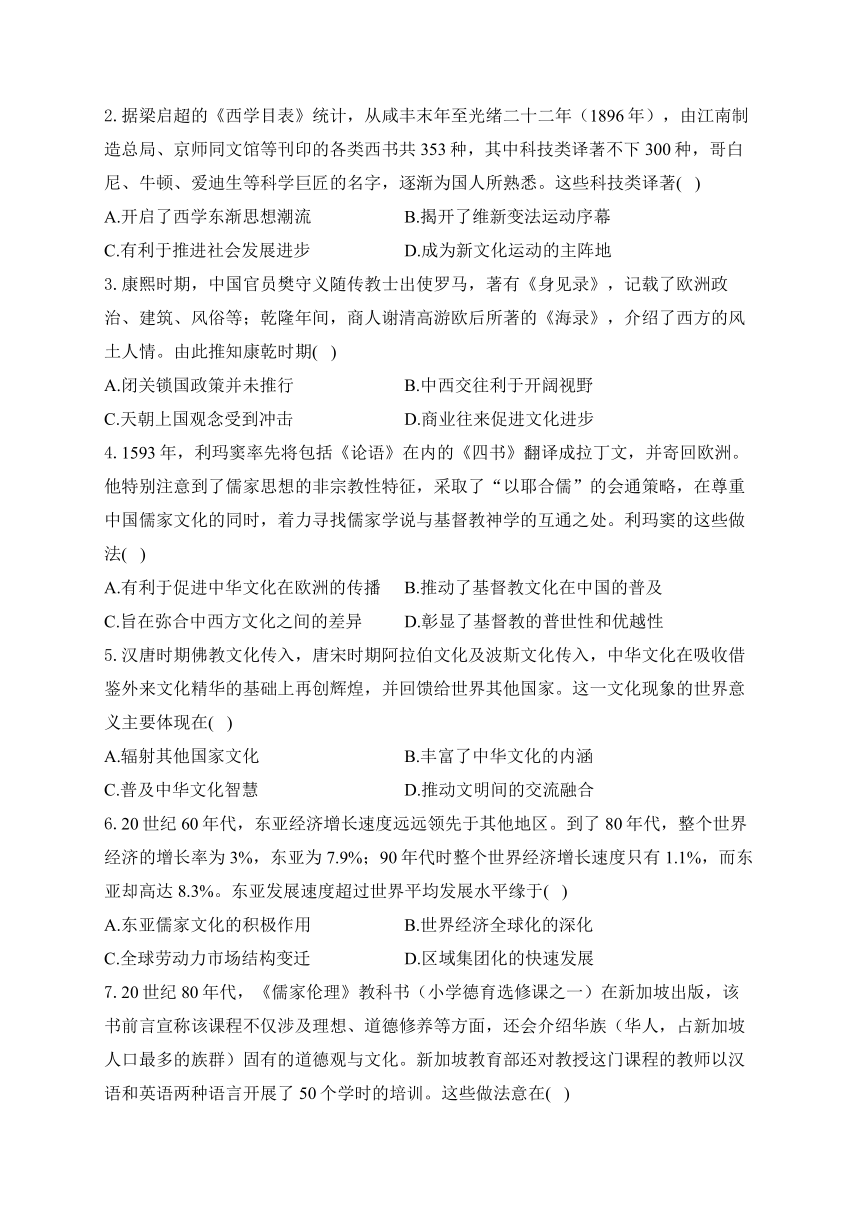

8.如图是17世纪荷兰代尔夫特陶工仿制的具有中国风格的瓷盘,上面装饰有抽着烟斗的仙人图案。该瓷盘反映了( )

A.荷兰的海外殖民扩张 B.世界经济联系的加强

C.全球贸易中心的转移 D.荷兰手工制造的发达

9.《三国史记·新罗本纪》记载:景德王十五年(756年),“王闻玄宗在蜀,遣使入唐,湖江至成都朝贡。玄宗御制御书五言十韵诗”,其中有“兴言名义国,岂谓山河殊。……衣冠知奉礼,忠信识尊儒。”材料可用以说明( )

A.蜀地割据政权的形成 B.中华文化对古代朝鲜的辐射

C.实行大化改新的背景 D.古代越南与唐朝关系友好

10.18世纪欧洲曾出现一阵“中国热”,许多人热衷中国文化,崇尚中国成为当时人们趋之若鹜的潮流和时尚。伏尔泰无疑是当时“亲华派”的代表,他提倡宽仁,推崇孔子的古训:“己所不欲,勿施于人。”这主要说明( )

A.中国传统文化成为当时世界流行思想

B.儒家思想是启蒙思想的来源

C.启蒙思想家们从中国文化中寻求资源

D.中西方文明之间相互的借鉴

11.阅读材料,回答下列问题。

火药和火器的外传,对世界历史产生重要影响。

①成书于唐朝的文献记载:“有以硫黄、雄黄合硝石并蜜烧之(注:蜜燃烧后化为炭),燃起,烧手面及烬屋舍者。”

②13世纪下半叶,欧洲人翻译阿拉伯人所著《制敌燃烧火攻书》,书中记载:“飞火由混在一起的硝石、硫黄和柳炭制成,并将其放入纸筒中。点放后,它立即升入空中。”

③《金史》载,1232年,金军抵御蒙古进攻时,“其守城之具,有火炮名‘震天雷’者”。蒙古灭金后,将虏获的火药工匠和火器手编入蒙古军队,随军西征欧洲。1241年,欧洲人描绘了蒙古士兵使用“火龙”的情景和火器样式。

④阿拉伯文献中最早提到中国火药知识的是药学家伊本·白塔尔著于1240年的《医方汇编》。

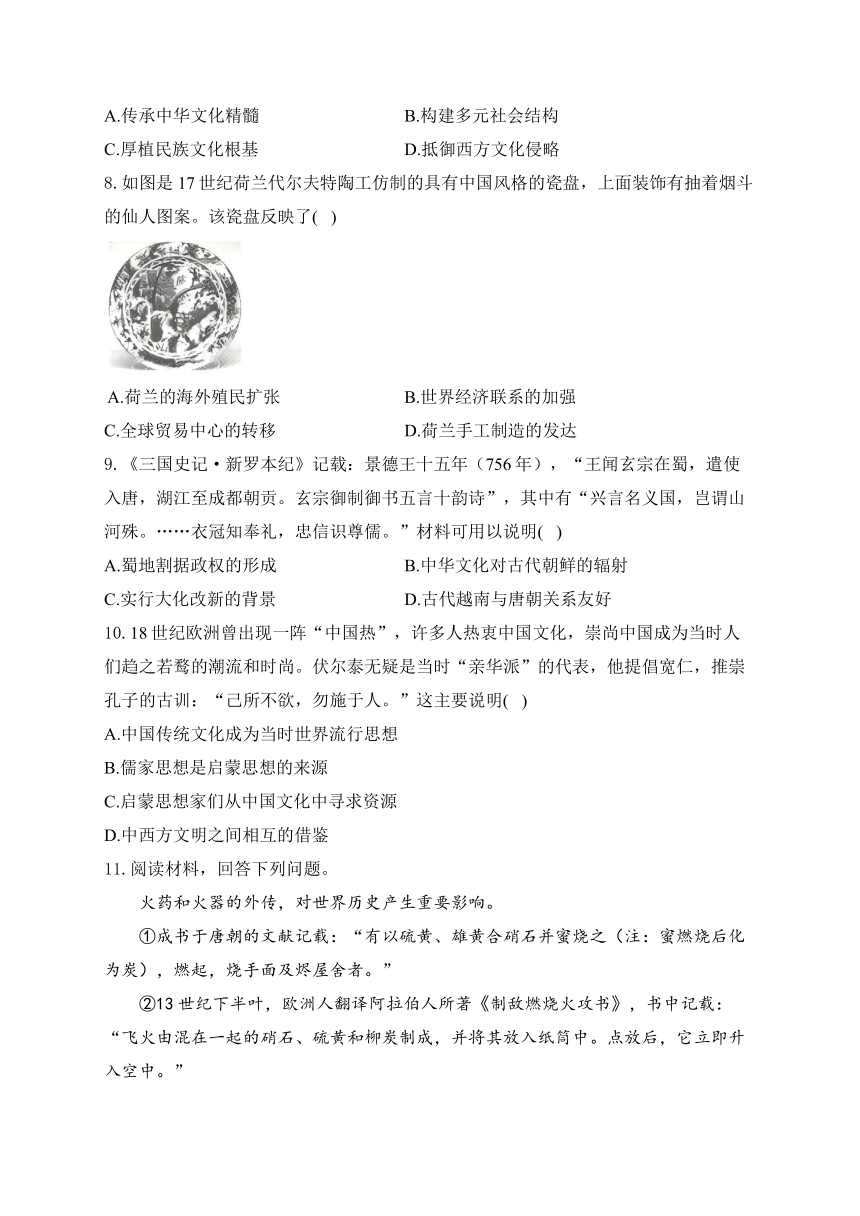

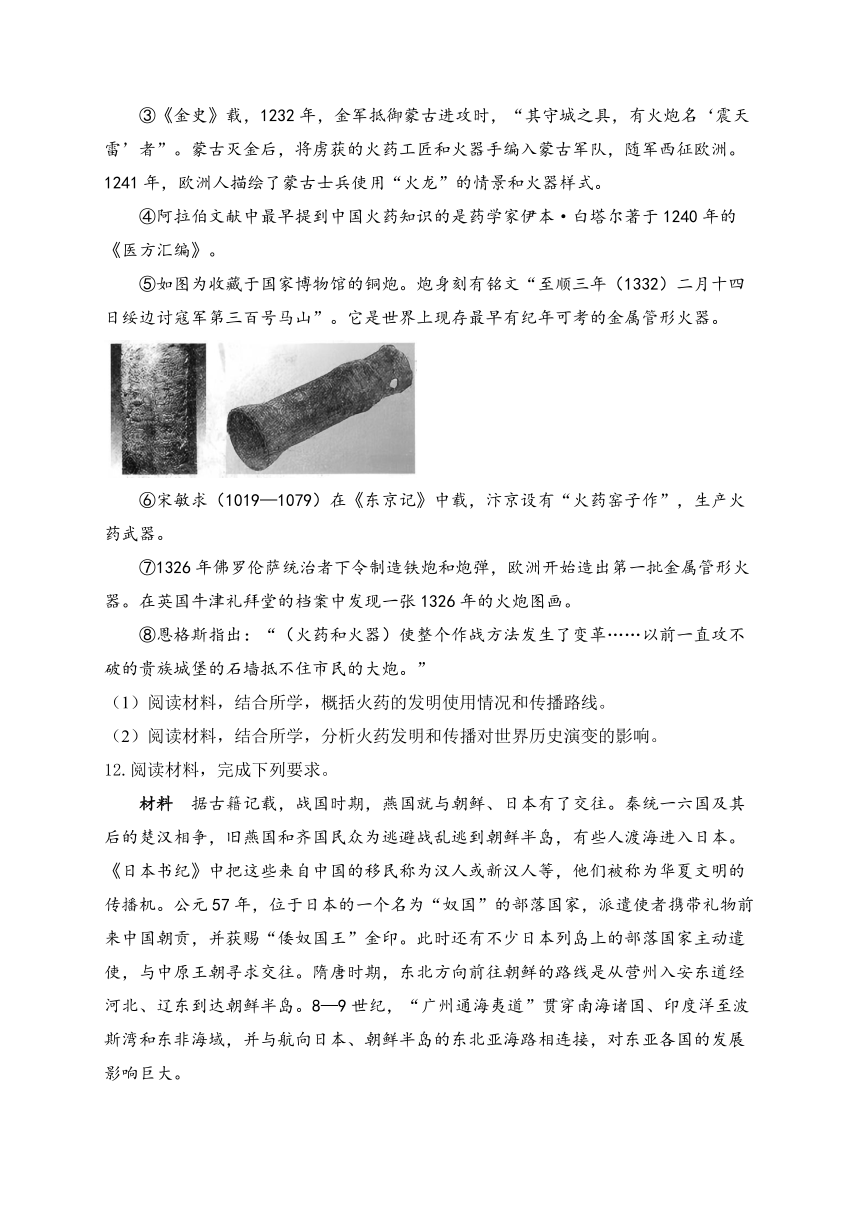

⑤如图为收藏于国家博物馆的铜炮。炮身刻有铭文“至顺三年(1332)二月十四日绥边讨寇军第三百号马山”。它是世界上现存最早有纪年可考的金属管形火器。

⑥宋敏求(1019—1079)在《东京记》中载,汴京设有“火药窑子作”,生产火药武器。

⑦1326年佛罗伦萨统治者下令制造铁炮和炮弹,欧洲开始造出第一批金属管形火器。在英国牛津礼拜堂的档案中发现一张1326年的火炮图画。

⑧恩格斯指出:“(火药和火器)使整个作战方法发生了变革……以前一直攻不破的贵族城堡的石墙抵不住市民的大炮。”

(1)阅读材料,结合所学,概括火药的发明使用情况和传播路线。

(2)阅读材料,结合所学,分析火药发明和传播对世界历史演变的影响。

12.阅读材料,完成下列要求。

材料 据古籍记载,战国时期,燕国就与朝鲜、日本有了交往。秦统一六国及其后的楚汉相争,旧燕国和齐国民众为逃避战乱逃到朝鲜半岛,有些人渡海进入日本。《日本书纪》中把这些来自中国的移民称为汉人或新汉人等,他们被称为华夏文明的传播机。公元57年,位于日本的一个名为“奴国”的部落国家,派遣使者携带礼物前来中国朝贡,并获赐“倭奴国王”金印。此时还有不少日本列岛上的部落国家主动遣使,与中原王朝寻求交往。隋唐时期,东北方向前往朝鲜的路线是从营州入安东道经河北、辽东到达朝鲜半岛。8—9世纪,“广州通海夷道”贯穿南海诸国、印度洋至波斯湾和东非海域,并与航向日本、朝鲜半岛的东北亚海路相连接,对东亚各国的发展影响巨大。

——摘编自李庆新《海洋贸易、货币流通与经济社会变迁——东亚海域沉船发现古代货币及相关问题思考》

(1)根据材料,概括古代中国和东亚邻国交往的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,从三个不同的角度说明华夏文明的传播影响了东亚的发展。

答案以及解析

1.答案:A

解析:本题考查文化在交流中不断进步的趋势。选择A:据材料信息并结合所学理学的史实可知,宋代出现理学思想,它吸取了佛道思想,加强了理论建设,适应了时代要求,彰显了文化自信,并从南宋后期起受到官方尊崇。排除B:儒学成为正统思想是在汉代。排除C:佛教的衰落并不是商品经济发展的结果。排除D:“颠覆”一词过于绝对。

2.答案:C

解析:本题考查中西方文化的交流。选择C:翻译西方科技类著作,有利于近代科学知识在中国的传播,推动中国科学事业的发展,也改变了一部分中国人对自然界和人类社会的看法,促进了思想解放,这些都推动了社会发展进步。排除A:西学东渐始于明朝,鸦片战争后,西学进一步传入。排除B:“公车上书”拉开了维新运动的序幕。排除D:北京大学和迁往北京的《新青年》杂志,成为新文化运动的主阵地。

3.答案:B

解析:根据材料可知,康熙、乾隆时期,中国官员和商人出使或游历欧洲,并在所著书籍中介绍了欧洲政治、建筑和风土人情等,由此推知康乾时期,中西交往利于开阔视野,故B项正确;闭关锁国政策并非禁绝中外一切往来,所以材料与“闭关锁国政策并未推行”无关,故A项错误;材料只涉及两人的见闻,对天朝上国观念构不成冲击,故C项错误;材料中的樊守义是出使罗马的官员,不是商人,故D项错误。

4.答案:C

解析:本题是多类型单项选择题。据本题题干的设问词,可知这是影响题、目的题。据本题时间信息可知准确时空是:1593年(中国)。据本题材料“在尊重中国儒家文化的同时,着力寻找儒家学说与基督教神学的互通之处。”可知,利玛窦在传播基督教时通过寻找与中国传统文化的共通之处来达到传教目的,弥合中西方文化之间的差异,C项正确;材料强调的是基督教在中国的传播,排除A项;“普及”一词过于绝对,不符合历史史实,排除B项;材料强调基督教传播方式,并未涉及基督教的普世性和优越性,排除D项。故选C项。

5.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:汉唐宋(中国)。据本题材料“中华文化在吸收借鉴外来文化精华的基础上再创辉煌,并回馈给世界其他国家”可知,中外文明的不断交流,推动了世界文明间的发展,D项正确;“辐射其他国家文化”只是体现中华文明对世界文明的影响,不全面,排除A项;“丰富了中华文化的内涵”只体现了外来文明对中华文明的影响,与主旨强调文明间的交流融合不符,排除B项;“普及”表述过于绝对,材料说的是文明间的交流,排除C项。故选D项。

6.答案:A

解析:东亚国家属于儒家文化圈,这些国家都受到儒家文化的影响,吸收了儒家文化的精髓,例如和谐、重视教育、吃苦耐劳、勤俭节约等,这些精神品质有利于推动经济的增长,故选A项;经济全球化对整个世界都有影响,排除B项;经济全球化导致了全球劳动力市场结构变迁,排除C项;东亚国家并没有都加入区域集团化组织,排除D项。

7.答案:C

解析:据材料可知,新加坡政府重视儒家伦理教育,并对教授这门课程的教师进行培训,结合所学可知,新加坡属于东亚文化圈,儒家文化属于新加坡的传统文化之一,因此可得其意在强化民族文化基础,故选C项。

8.答案:B

解析:17世纪荷兰代尔夫特陶工仿制的具有中国风格的瓷盘,说明当时中国制瓷技术已经传入荷兰,而由瓷器上面装饰的是抽着烟斗的仙人图案,说明美洲的烟草已经传入荷兰,所以该瓷盘反映了早期殖民扩张时期世界经济联系的加强,故选B项。

9.答案:B

解析:由“王闻玄宗在蜀,遣使入唐,溯江至成都朝贡”“衣冠知奉礼,忠信识尊儒”等信息可知,中华文化在唐玄宗时期对以朝鲜为代表的周边国家具有辐射作用,以朝鲜为代表的国家表现出的知礼、尊儒等是受了唐文化的影响,故选B项。

10.答案:C

解析:根据材料可知,17、18世纪欧洲爆发启蒙运动,“中国热”的出现,主要是因为启蒙思想家们从中国文化中寻求资源,C项正确;“世界流行思想”在材料中未体现,排除A项;B项说法错误,启蒙思想家们只是从中国文化中寻求资源,排除B项;材料未体现中国借鉴西方文化,排除D项。

11.答案:(1)发明与使用:中国在唐朝时已经发明了火药,并用于军事。

宋元时期,火药和火器在中国广泛使用。13世纪中期蒙古西征时使用火药和火器,为文化交流提供契机,欧洲人了解了火药和火器。不晚于13世纪中期,阿拉伯人已经了解中国发明的火药,并对欧洲产生影响。14世纪前后,欧洲开始制作和使用火药和火器。

传播路线:蒙古第二次西征传到欧洲,经阿拉伯地区传播到欧洲。

(2)火药促进了人类战争方式的改变,从冷兵器时代逐步走向热兵器时代。欧洲人使用火药和火器打击了封建势力,加速了从封建社会向资本主义社会的过渡。欧洲人进一步改进火药和火器技术,新航路开辟后为欧洲早期的殖民扩张提供了条件,给亚洲、非洲、美洲人民带来灾难。

解析:火药的传播。(1)第一小问,根据材料“成书于唐朝的文献记载:‘有以硫黄、雄黄合硝石并蜜烧之(注:蜜燃烧后化为炭),燃起,烧手面及烬屋舍者’”及所学知识可知,中国在唐朝时已经发明了火药,并用于军事;结合所学知识可知,宋元时期,火药和火器在中国广泛使用;根据材料“1232年,金军抵御蒙古进攻时……蒙古灭金后,将虏获的火药工匠和火器手编入蒙古军队,随军西征欧洲。1241年,欧洲人描绘了蒙古土兵使用‘火龙’的情景和火器样式”可知,13世纪中期蒙古西征时使用火药和火器,为文化交流提供契机,欧洲人了解了火药和火器;根据材料“13世纪下半叶,欧洲人翻译阿拉伯人所著《制敌燃烧火攻书》,书中记载:‘飞火由混在一起的硝石、硫黄和柳炭制成,并将其放入纸筒中。点放后,它立即升入空中’”可知,不晚于13世纪中期,阿拉伯人已经了解中国发明的火药,并对欧洲产生影响;根据材料“1326年佛罗伦萨统治者下令制造铁炮和炮弹,欧洲开始造出第一批金属管形火器”可知,14世纪前后,欧洲开始制作和使用火药和火器。

第二小问,根据材料“将虏获的火药工匠和火器手编入蒙古军队,随军西征欧洲。1241年,欧洲人描绘了蒙古士兵使用‘火龙’的情景和火器样式”可知,蒙古第二次西征传到欧洲;根据材料“13世纪下半叶,欧洲人翻译阿拉伯人所著《制敌燃烧火攻书》”可知,经阿拉伯地区传播到欧洲。

(2)根据材料“(火药和火器)使整个作战方法发生了变革…以前一直攻不破的贵族城堡的石墙抵不住市民的大炮”及所学知识可知,火药促进了人类战争方式的改变,从冷兵器时代逐步走向热兵器时代。欧洲人使用火药和火器打击了封建势力,加速了从封建社会向资本主义社会的过渡。欧洲人进一步改进火药和火器技术,新航路开辟后为欧洲早期的殖民扩张提供了条件,给亚洲、非洲、美洲人民带来灾难。

12.答案:(1)特征:起源早(历史悠久);海陆路线兼备;伴随着大规模移民;交往方式多样;中国的文化辐射作用和文化中介作用对东亚各国影响较大。

(2)例如:

政治:朝鲜的政治制度模仿中国;日本大化改新借鉴了中国的中央集权制度;学习中国的科举制度。

经济:日本大化改新学习唐朝的土地制度和赋税制度。

文化:汉字对朝鲜、日本文字的影响;儒学对朝鲜、日本的影响;佛教经中国传入朝鲜、日本等国。

建筑:魏晋南北朝时期建筑风格对日本法隆寺的影响;中国皇宫对韩国首尔王宫的影响。

社会生活:茶文化、服装、体育活动对东亚的影响。

解析:中国古代与东亚国家的交往及华夏文明的传播

(1)根据材料“据古籍记载,战国时期,燕国就与朝鲜、日本有了交往”“旧燕国和齐国民众为逃避战乱逃到朝鲜半岛,有些人渡海进入日本”“派遣使者携带礼物前来中国朝贡”“还有不少日本列岛上的部落国家主动遣使”“他们被称为华夏文明的传播机”等从历史悠久、海陆路线兼备、交往方式多样、中国文化影响巨大等角度进行概括即可。

(2)根据材料并结合所学知识可知,华夏文明对东亚的影响体现在政治、经济、文化、社会生活、建筑艺术等多个方面。可任选三个角度进行阐述,符合史实即可。

【易错知识点】

混淆 “文化交流” 与 “文化传播” 的内涵

文化交流:强调不同文化之间的双向互动(如中国引进西方电影的同时,向世界输出国产影视剧)。

(2)文化传播:侧重文化从输出方到接收方的单向流动(如孔子学院在海外传播汉语和中华文化)。

2. 误读 “中华文化的世界意义” 的范畴

中华文化的世界意义不仅体现在对其他文化的借鉴与贡献(如四大发明对欧洲近代化的影响),还包括:

(1)为解决全球问题(如生态危机、文明冲突)提供中国智慧和方案(如 “天人合一” 理念对可持续发展的启示);

(2)丰富世界文化多样性,推动人类文明多元共存、和而不同。

3. 文化交流的 “必要性” 与 “可能性” 混为一谈

(1)必要性:文化多样性是人类文明的基本特征,决定了文化交流是必然需求(不同文明需要相互学习以应对共同挑战)。

(2)可能性:技术进步(如互联网、交通发展)和制度保障(如国际文化合作协议)为文化交流提供了现实条件。

4. 文化传播的 “效果” 与 “目的” 区分不清

(1)目的:文化传播的本质是增进理解、促进互信,而非 “文化征服” 或 “单向输出”。

(2)效果:可能引发文化认同(如海外青年喜爱汉服),也可能因文化差异导致误解(需通过双向交流化解)。

【习题练习】

1.佛教传入中国之时,许多儒士激烈批判佛教,并支持统治者开展灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛;到了宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。出现这一结局的原因是( )

A.儒学实现突破,彰显文化自信 B.君主专制加强,儒学成为正统思想

C.商品经济发展,价值观念改变 D.佛教颠覆传统观念,不被社会重视

2.据梁启超的《西学目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896年),由江南制造总局、京师同文馆等刊印的各类西书共353种,其中科技类译著不下300种,哥白尼、牛顿、爱迪生等科学巨匠的名字,逐渐为国人所熟悉。这些科技类译著( )

A.开启了西学东渐思想潮流 B.揭开了维新变法运动序幕

C.有利于推进社会发展进步 D.成为新文化运动的主阵地

3.康熙时期,中国官员樊守义随传教士出使罗马,著有《身见录》,记载了欧洲政治、建筑、风俗等;乾隆年间,商人谢清高游欧后所著的《海录》,介绍了西方的风土人情。由此推知康乾时期( )

A.闭关锁国政策并未推行 B.中西交往利于开阔视野

C.天朝上国观念受到冲击 D.商业往来促进文化进步

4.1593年,利玛窦率先将包括《论语》在内的《四书》翻译成拉丁文,并寄回欧洲。他特别注意到了儒家思想的非宗教性特征,采取了“以耶合儒”的会通策略,在尊重中国儒家文化的同时,着力寻找儒家学说与基督教神学的互通之处。利玛窦的这些做法( )

A.有利于促进中华文化在欧洲的传播 B.推动了基督教文化在中国的普及

C.旨在弥合中西方文化之间的差异 D.彰显了基督教的普世性和优越性

5.汉唐时期佛教文化传入,唐宋时期阿拉伯文化及波斯文化传入,中华文化在吸收借鉴外来文化精华的基础上再创辉煌,并回馈给世界其他国家。这一文化现象的世界意义主要体现在( )

A.辐射其他国家文化 B.丰富了中华文化的内涵

C.普及中华文化智慧 D.推动文明间的交流融合

6.20世纪60年代,东亚经济增长速度远远领先于其他地区。到了80年代,整个世界经济的增长率为3%,东亚为7.9%;90年代时整个世界经济增长速度只有1.1%,而东亚却高达8.3%。东亚发展速度超过世界平均发展水平缘于( )

A.东亚儒家文化的积极作用 B.世界经济全球化的深化

C.全球劳动力市场结构变迁 D.区域集团化的快速发展

7.20世纪80年代,《儒家伦理》教科书(小学德育选修课之一)在新加坡出版,该书前言宣称该课程不仅涉及理想、道德修养等方面,还会介绍华族(华人,占新加坡人口最多的族群)固有的道德观与文化。新加坡教育部还对教授这门课程的教师以汉语和英语两种语言开展了50个学时的培训。这些做法意在( )

A.传承中华文化精髓 B.构建多元社会结构

C.厚植民族文化根基 D.抵御西方文化侵略

8.如图是17世纪荷兰代尔夫特陶工仿制的具有中国风格的瓷盘,上面装饰有抽着烟斗的仙人图案。该瓷盘反映了( )

A.荷兰的海外殖民扩张 B.世界经济联系的加强

C.全球贸易中心的转移 D.荷兰手工制造的发达

9.《三国史记·新罗本纪》记载:景德王十五年(756年),“王闻玄宗在蜀,遣使入唐,湖江至成都朝贡。玄宗御制御书五言十韵诗”,其中有“兴言名义国,岂谓山河殊。……衣冠知奉礼,忠信识尊儒。”材料可用以说明( )

A.蜀地割据政权的形成 B.中华文化对古代朝鲜的辐射

C.实行大化改新的背景 D.古代越南与唐朝关系友好

10.18世纪欧洲曾出现一阵“中国热”,许多人热衷中国文化,崇尚中国成为当时人们趋之若鹜的潮流和时尚。伏尔泰无疑是当时“亲华派”的代表,他提倡宽仁,推崇孔子的古训:“己所不欲,勿施于人。”这主要说明( )

A.中国传统文化成为当时世界流行思想

B.儒家思想是启蒙思想的来源

C.启蒙思想家们从中国文化中寻求资源

D.中西方文明之间相互的借鉴

11.阅读材料,回答下列问题。

火药和火器的外传,对世界历史产生重要影响。

①成书于唐朝的文献记载:“有以硫黄、雄黄合硝石并蜜烧之(注:蜜燃烧后化为炭),燃起,烧手面及烬屋舍者。”

②13世纪下半叶,欧洲人翻译阿拉伯人所著《制敌燃烧火攻书》,书中记载:“飞火由混在一起的硝石、硫黄和柳炭制成,并将其放入纸筒中。点放后,它立即升入空中。”

③《金史》载,1232年,金军抵御蒙古进攻时,“其守城之具,有火炮名‘震天雷’者”。蒙古灭金后,将虏获的火药工匠和火器手编入蒙古军队,随军西征欧洲。1241年,欧洲人描绘了蒙古士兵使用“火龙”的情景和火器样式。

④阿拉伯文献中最早提到中国火药知识的是药学家伊本·白塔尔著于1240年的《医方汇编》。

⑤如图为收藏于国家博物馆的铜炮。炮身刻有铭文“至顺三年(1332)二月十四日绥边讨寇军第三百号马山”。它是世界上现存最早有纪年可考的金属管形火器。

⑥宋敏求(1019—1079)在《东京记》中载,汴京设有“火药窑子作”,生产火药武器。

⑦1326年佛罗伦萨统治者下令制造铁炮和炮弹,欧洲开始造出第一批金属管形火器。在英国牛津礼拜堂的档案中发现一张1326年的火炮图画。

⑧恩格斯指出:“(火药和火器)使整个作战方法发生了变革……以前一直攻不破的贵族城堡的石墙抵不住市民的大炮。”

(1)阅读材料,结合所学,概括火药的发明使用情况和传播路线。

(2)阅读材料,结合所学,分析火药发明和传播对世界历史演变的影响。

12.阅读材料,完成下列要求。

材料 据古籍记载,战国时期,燕国就与朝鲜、日本有了交往。秦统一六国及其后的楚汉相争,旧燕国和齐国民众为逃避战乱逃到朝鲜半岛,有些人渡海进入日本。《日本书纪》中把这些来自中国的移民称为汉人或新汉人等,他们被称为华夏文明的传播机。公元57年,位于日本的一个名为“奴国”的部落国家,派遣使者携带礼物前来中国朝贡,并获赐“倭奴国王”金印。此时还有不少日本列岛上的部落国家主动遣使,与中原王朝寻求交往。隋唐时期,东北方向前往朝鲜的路线是从营州入安东道经河北、辽东到达朝鲜半岛。8—9世纪,“广州通海夷道”贯穿南海诸国、印度洋至波斯湾和东非海域,并与航向日本、朝鲜半岛的东北亚海路相连接,对东亚各国的发展影响巨大。

——摘编自李庆新《海洋贸易、货币流通与经济社会变迁——东亚海域沉船发现古代货币及相关问题思考》

(1)根据材料,概括古代中国和东亚邻国交往的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,从三个不同的角度说明华夏文明的传播影响了东亚的发展。

答案以及解析

1.答案:A

解析:本题考查文化在交流中不断进步的趋势。选择A:据材料信息并结合所学理学的史实可知,宋代出现理学思想,它吸取了佛道思想,加强了理论建设,适应了时代要求,彰显了文化自信,并从南宋后期起受到官方尊崇。排除B:儒学成为正统思想是在汉代。排除C:佛教的衰落并不是商品经济发展的结果。排除D:“颠覆”一词过于绝对。

2.答案:C

解析:本题考查中西方文化的交流。选择C:翻译西方科技类著作,有利于近代科学知识在中国的传播,推动中国科学事业的发展,也改变了一部分中国人对自然界和人类社会的看法,促进了思想解放,这些都推动了社会发展进步。排除A:西学东渐始于明朝,鸦片战争后,西学进一步传入。排除B:“公车上书”拉开了维新运动的序幕。排除D:北京大学和迁往北京的《新青年》杂志,成为新文化运动的主阵地。

3.答案:B

解析:根据材料可知,康熙、乾隆时期,中国官员和商人出使或游历欧洲,并在所著书籍中介绍了欧洲政治、建筑和风土人情等,由此推知康乾时期,中西交往利于开阔视野,故B项正确;闭关锁国政策并非禁绝中外一切往来,所以材料与“闭关锁国政策并未推行”无关,故A项错误;材料只涉及两人的见闻,对天朝上国观念构不成冲击,故C项错误;材料中的樊守义是出使罗马的官员,不是商人,故D项错误。

4.答案:C

解析:本题是多类型单项选择题。据本题题干的设问词,可知这是影响题、目的题。据本题时间信息可知准确时空是:1593年(中国)。据本题材料“在尊重中国儒家文化的同时,着力寻找儒家学说与基督教神学的互通之处。”可知,利玛窦在传播基督教时通过寻找与中国传统文化的共通之处来达到传教目的,弥合中西方文化之间的差异,C项正确;材料强调的是基督教在中国的传播,排除A项;“普及”一词过于绝对,不符合历史史实,排除B项;材料强调基督教传播方式,并未涉及基督教的普世性和优越性,排除D项。故选C项。

5.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:汉唐宋(中国)。据本题材料“中华文化在吸收借鉴外来文化精华的基础上再创辉煌,并回馈给世界其他国家”可知,中外文明的不断交流,推动了世界文明间的发展,D项正确;“辐射其他国家文化”只是体现中华文明对世界文明的影响,不全面,排除A项;“丰富了中华文化的内涵”只体现了外来文明对中华文明的影响,与主旨强调文明间的交流融合不符,排除B项;“普及”表述过于绝对,材料说的是文明间的交流,排除C项。故选D项。

6.答案:A

解析:东亚国家属于儒家文化圈,这些国家都受到儒家文化的影响,吸收了儒家文化的精髓,例如和谐、重视教育、吃苦耐劳、勤俭节约等,这些精神品质有利于推动经济的增长,故选A项;经济全球化对整个世界都有影响,排除B项;经济全球化导致了全球劳动力市场结构变迁,排除C项;东亚国家并没有都加入区域集团化组织,排除D项。

7.答案:C

解析:据材料可知,新加坡政府重视儒家伦理教育,并对教授这门课程的教师进行培训,结合所学可知,新加坡属于东亚文化圈,儒家文化属于新加坡的传统文化之一,因此可得其意在强化民族文化基础,故选C项。

8.答案:B

解析:17世纪荷兰代尔夫特陶工仿制的具有中国风格的瓷盘,说明当时中国制瓷技术已经传入荷兰,而由瓷器上面装饰的是抽着烟斗的仙人图案,说明美洲的烟草已经传入荷兰,所以该瓷盘反映了早期殖民扩张时期世界经济联系的加强,故选B项。

9.答案:B

解析:由“王闻玄宗在蜀,遣使入唐,溯江至成都朝贡”“衣冠知奉礼,忠信识尊儒”等信息可知,中华文化在唐玄宗时期对以朝鲜为代表的周边国家具有辐射作用,以朝鲜为代表的国家表现出的知礼、尊儒等是受了唐文化的影响,故选B项。

10.答案:C

解析:根据材料可知,17、18世纪欧洲爆发启蒙运动,“中国热”的出现,主要是因为启蒙思想家们从中国文化中寻求资源,C项正确;“世界流行思想”在材料中未体现,排除A项;B项说法错误,启蒙思想家们只是从中国文化中寻求资源,排除B项;材料未体现中国借鉴西方文化,排除D项。

11.答案:(1)发明与使用:中国在唐朝时已经发明了火药,并用于军事。

宋元时期,火药和火器在中国广泛使用。13世纪中期蒙古西征时使用火药和火器,为文化交流提供契机,欧洲人了解了火药和火器。不晚于13世纪中期,阿拉伯人已经了解中国发明的火药,并对欧洲产生影响。14世纪前后,欧洲开始制作和使用火药和火器。

传播路线:蒙古第二次西征传到欧洲,经阿拉伯地区传播到欧洲。

(2)火药促进了人类战争方式的改变,从冷兵器时代逐步走向热兵器时代。欧洲人使用火药和火器打击了封建势力,加速了从封建社会向资本主义社会的过渡。欧洲人进一步改进火药和火器技术,新航路开辟后为欧洲早期的殖民扩张提供了条件,给亚洲、非洲、美洲人民带来灾难。

解析:火药的传播。(1)第一小问,根据材料“成书于唐朝的文献记载:‘有以硫黄、雄黄合硝石并蜜烧之(注:蜜燃烧后化为炭),燃起,烧手面及烬屋舍者’”及所学知识可知,中国在唐朝时已经发明了火药,并用于军事;结合所学知识可知,宋元时期,火药和火器在中国广泛使用;根据材料“1232年,金军抵御蒙古进攻时……蒙古灭金后,将虏获的火药工匠和火器手编入蒙古军队,随军西征欧洲。1241年,欧洲人描绘了蒙古土兵使用‘火龙’的情景和火器样式”可知,13世纪中期蒙古西征时使用火药和火器,为文化交流提供契机,欧洲人了解了火药和火器;根据材料“13世纪下半叶,欧洲人翻译阿拉伯人所著《制敌燃烧火攻书》,书中记载:‘飞火由混在一起的硝石、硫黄和柳炭制成,并将其放入纸筒中。点放后,它立即升入空中’”可知,不晚于13世纪中期,阿拉伯人已经了解中国发明的火药,并对欧洲产生影响;根据材料“1326年佛罗伦萨统治者下令制造铁炮和炮弹,欧洲开始造出第一批金属管形火器”可知,14世纪前后,欧洲开始制作和使用火药和火器。

第二小问,根据材料“将虏获的火药工匠和火器手编入蒙古军队,随军西征欧洲。1241年,欧洲人描绘了蒙古士兵使用‘火龙’的情景和火器样式”可知,蒙古第二次西征传到欧洲;根据材料“13世纪下半叶,欧洲人翻译阿拉伯人所著《制敌燃烧火攻书》”可知,经阿拉伯地区传播到欧洲。

(2)根据材料“(火药和火器)使整个作战方法发生了变革…以前一直攻不破的贵族城堡的石墙抵不住市民的大炮”及所学知识可知,火药促进了人类战争方式的改变,从冷兵器时代逐步走向热兵器时代。欧洲人使用火药和火器打击了封建势力,加速了从封建社会向资本主义社会的过渡。欧洲人进一步改进火药和火器技术,新航路开辟后为欧洲早期的殖民扩张提供了条件,给亚洲、非洲、美洲人民带来灾难。

12.答案:(1)特征:起源早(历史悠久);海陆路线兼备;伴随着大规模移民;交往方式多样;中国的文化辐射作用和文化中介作用对东亚各国影响较大。

(2)例如:

政治:朝鲜的政治制度模仿中国;日本大化改新借鉴了中国的中央集权制度;学习中国的科举制度。

经济:日本大化改新学习唐朝的土地制度和赋税制度。

文化:汉字对朝鲜、日本文字的影响;儒学对朝鲜、日本的影响;佛教经中国传入朝鲜、日本等国。

建筑:魏晋南北朝时期建筑风格对日本法隆寺的影响;中国皇宫对韩国首尔王宫的影响。

社会生活:茶文化、服装、体育活动对东亚的影响。

解析:中国古代与东亚国家的交往及华夏文明的传播

(1)根据材料“据古籍记载,战国时期,燕国就与朝鲜、日本有了交往”“旧燕国和齐国民众为逃避战乱逃到朝鲜半岛,有些人渡海进入日本”“派遣使者携带礼物前来中国朝贡”“还有不少日本列岛上的部落国家主动遣使”“他们被称为华夏文明的传播机”等从历史悠久、海陆路线兼备、交往方式多样、中国文化影响巨大等角度进行概括即可。

(2)根据材料并结合所学知识可知,华夏文明对东亚的影响体现在政治、经济、文化、社会生活、建筑艺术等多个方面。可任选三个角度进行阐述,符合史实即可。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享