湖北省武汉市2025届高三下学期“临门一脚”(十二)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省武汉市2025届高三下学期“临门一脚”(十二)历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-06 15:07:30 | ||

图片预览

文档简介

历史试卷(十二)

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

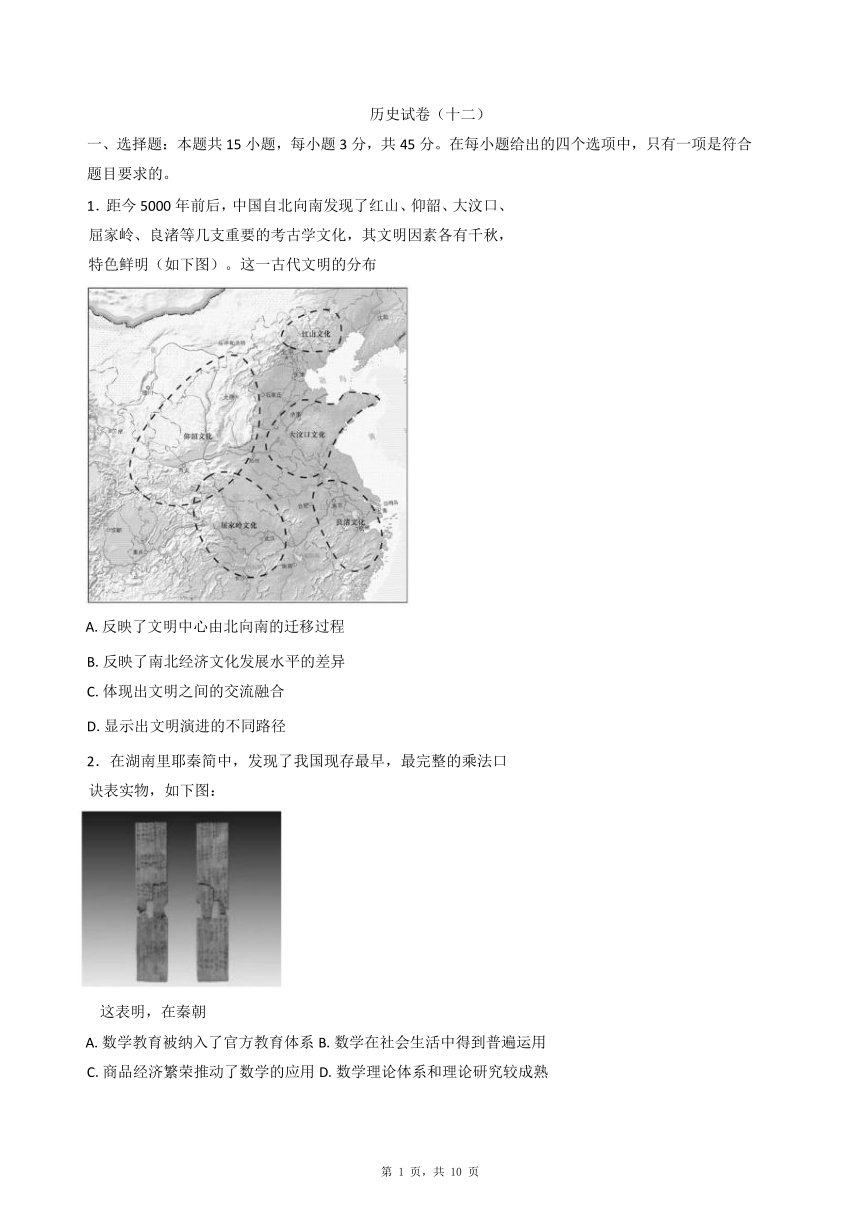

1.距今5000年前后,中国自北向南发现了红山、仰韶、大汶口、屈家岭、良渚等几支重要的考古学文化,其文明因素各有千秋,特色鲜明(如下图)。这一古代文明的分布

A.反映了文明中心由北向南的迁移过程

B.反映了南北经济文化发展水平的差异

C.体现出文明之间的交流融合

D.显示出文明演进的不同路径

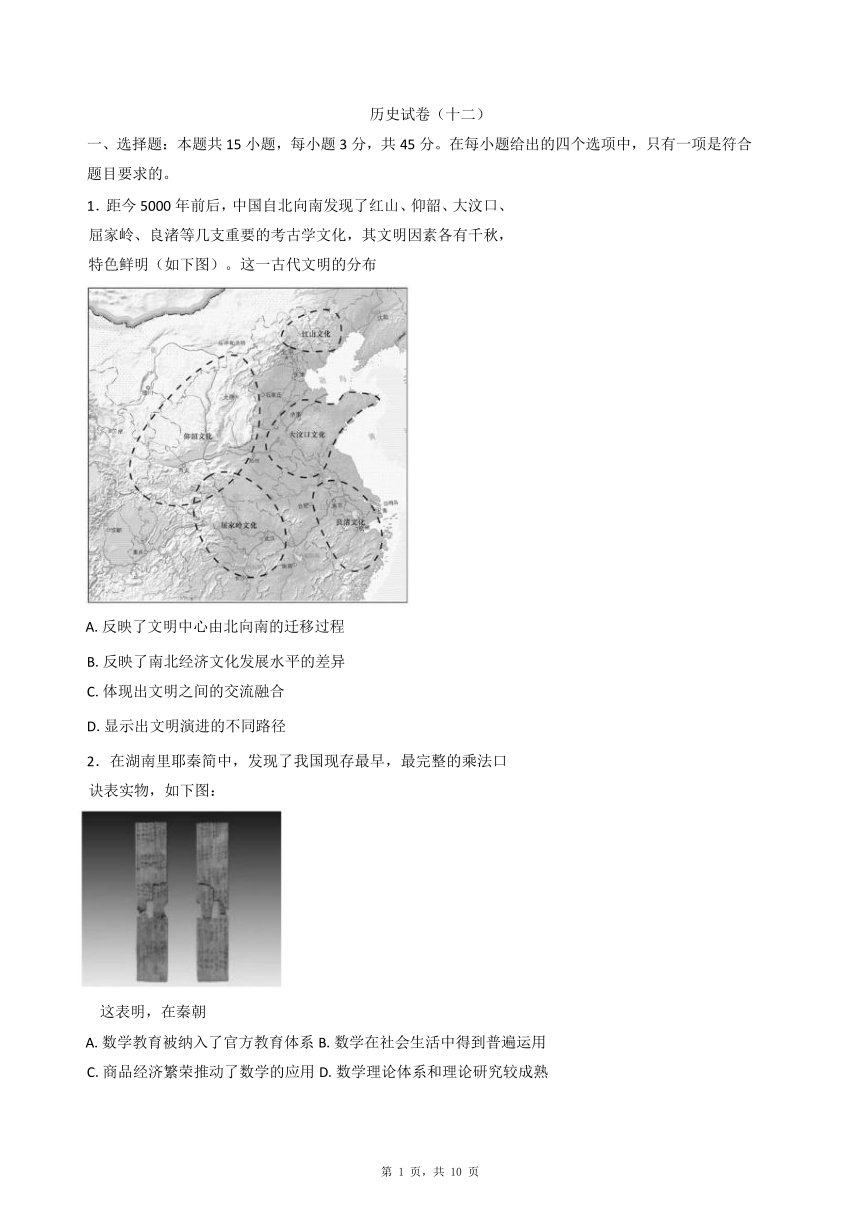

2.在湖南里耶秦简中,发现了我国现存最早,最完整的乘法口诀表实物,如下图:

这表明,在秦朝

A.数学教育被纳入了官方教育体系B.数学在社会生活中得到普遍运用

C.商品经济繁荣推动了数学的应用D.数学理论体系和理论研究较成熟

3.隋代民间自发创立了义仓,每户在秋收后按照贫富量力输纳一定数量的粮食贮存在当社闾巷,作为应对当地自然灾害的专门物资,不得挪以他用;后隋朝政府采取强有力措施,将义仓制度推广至全国。隋朝政府的举措

A.提高了中央政府救灾备荒的能力B.推动了民间基层自治的法治化

C.缓解了北方黄河流域的粮食危机D.为社会生产与生活提供了保障

4.对于案情清楚的民事案件,宋朝地方官往往以调处为主:如谢迪先将女儿许配给了刘颖,后又悔婚;刘颖将谢迪告上公堂。官员刘克庄采取了如下举措,反复劝导,终于使两家达成协议。

1. 令谢迪参看法律条文,仔细考虑;

2. 开导刘颖母子,两家已经对簿公堂,纵使成婚,日后也无颜相见;

3. 令乡邻亲戚从中说和;

据此可知,官府对民事案件的调处

注重对经济利益的维护B.旨在教化民众和亲睦族

C.突出了宗族的治理职能D.体现了礼法结合的原则

5.清乾隆年间奉敕修纂的《四库全书总目》里面,一向被奉为地理权威典籍的《山海经》、《神异经》和《海内十洲记》诸书被从史部地理类移入子部小说家中。这一变化表明

A.西学东渐思潮深刻影响明代社会 B.天朝上国的世界观念遭到了否定

C.西学东渐动摇了传统的地理观念 D.上古神话的民间影响力迅速衰落

6.1898年,清廷颁布上谕:“现当海禁洞开,强邻环伺,欲图商务流通,隐杜觊觎,惟有广开口岸之一法”,“著沿江沿边各将军督抚迅就各省地方悉心筹度,如有形势扼要商贾辐辏之区,可以推广口岸拓商埠者,即行咨商总理衙门办理。”这说明

A.西方列强侵华程度逐渐加深B.中国逐渐从被动开放到主动开放

C.近代中央集权制度受到冲击D.地方督抚崛起改变晚清政治格局

7.晚清轮船招商局资金被抽取情况统计(部分):

年份 资金外流情况 金额

1882 开平煤局投资 210000

1883 借给朝鲜国助其开埠通商 250000

1888 台湾商务局投资 20000

1891 上海机器织布局投资 100000

1894 户部向招商局借款 411000

1896 中国通商银行投资 800000

表格主要说明

A.晚清中国近代化进程加速B.西方列强对华进行资本输出

C.轮船招商局经营环境恶化D.民族资本主义企业发展艰难

8.

时间 发展历程

1915年9月 在上海创刊。初名为《青年杂志》。

1916年9月 从第二卷第一号起改名为《新青年》。

1918年1月 实行改版。从第4卷第一号起改为白话文,使用新式标点。

1920年9月 从第8卷一号起,成为中国上海共产主义小组的机关刊物

1922年7月 休刊。

1923年6月 改为季刊,成为中共中央正式理论性机关刊物。

1926年7月 停刊。

据此可知,《新青年》杂志发展历程

A.是中国共产党从诞生到成熟的体现B.反映挽救民族危机意识的不断加深

C.体现马克思主义与中国国情的结合D.是军阀割据和列强侵略现状的缩影

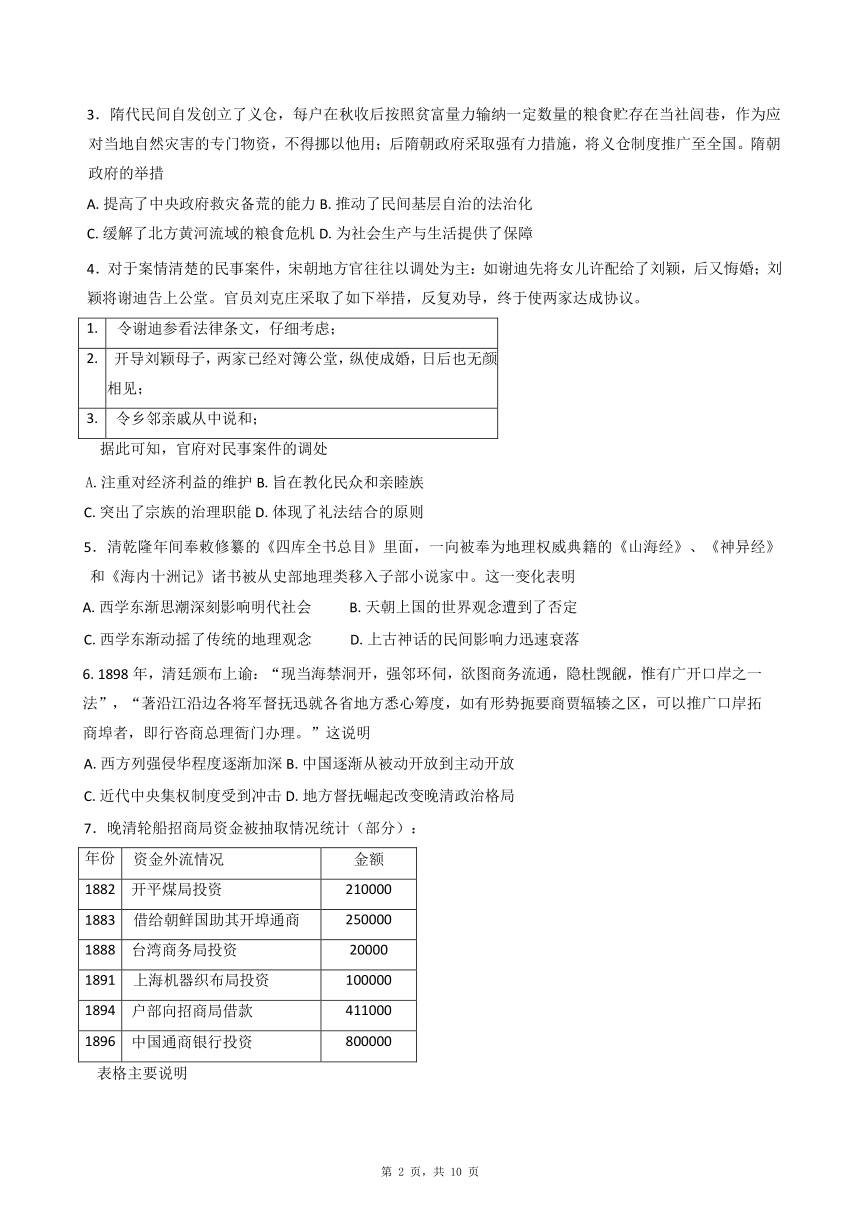

9.李可染创作于1950年的年画《新得的黄牛》。

该年画()

A.以农村的社会经济变革为背景B.以农业合作化运动为主线

C.反映了农村社会生产力的进步D.体现农村互助合作的开始

10.20世纪80年代初,国务院裁并了一批与大企业争夺原料、燃料运输和生产任务的落后的国营小型重工业企业,对与大企业争夺原料的社队工业恢复征收工商税。这一举措

A.增强了企业活力B.优化了工业结构

C.促进了市场竞争D.调整了工业布局

11.古代雅典民主制度赋予公民对公共事务的发言权,因此公共权力很容易被装扮成“民众领袖”的煽动家所攫取,演说家为了取悦听众,刻意迎合民众和煽动民意。这表明,雅典民主制度的弊端之一是

A.公民大会决策程序不透明B.公民权利被演说家攫取

C.没有建立权力的制衡机制D.公民直接参与政治生活

12.马克思指出,“资本一方面要力求摧毁交往即交换的一切地方限制,夺得整个地球作为它的市场;另一方面它又力求用时间去消灭空间,就是说把商品从一个地方转移到另一个地方所花费的时间缩减到最低限度。”这一看法

A.用世界历史的眼光看待资本主义的产生和发展

B.揭示了资本原始积累在资本主义发展中的作用

C.强调市场扩张是工业革命发生的根本原因

D.指出殖民扩张改变了传统的国际关系格局

13.美国南北战争后,联邦国会制定了第14条宪法修正案是,明确规定,“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的任何法律;不经正当法律程序,不得剥夺任何人的生命、自由和财产”。上述条款

A.完善了分权体制B.实现了公民平等

C.强化了中央集权D.保障了黑人权利

14.苏联领导人的理论探索:

时间 领导人 主要理论 基本内容

1967年 勃列日 涅夫 “建成论” 苏联已经建成“发达的(成熟的)“社会主义,以后的任务是为共产主义社会准备物质技术基础,向共产主义过渡。

1983年 安德罗 波夫 “起点论” “发达社会主义”是一个漫长的历史阶段;当前和今后一个时期,主要任务是完善“发达社会主义”;苏联社会很不完善并存在很多矛盾。

下列说法正确的是

A.“建成论”反映了苏联社会经济飞跃B.理论差异反映了经济体制弊端的暴露

C.“起点论”为政治经济改革留下空间D.理论发展为经济改革成功奠定了基础

15.1946年9月,英国政治家丘吉尔在苏黎世大学发表演讲时说:

“我们必须建立一个某种形式的欧罗巴合众国。只有这样,数以亿计的劳苦大众才能重新获得简单的欢乐和希望。正是这样的欢乐和希望,才能使其不虚度一生。”

“法国和德国必须共同发挥领导作用。英国、英联邦、强大的美国以及苏联......可以成为新欧洲的朋友和支持者,并将为新欧洲的生存和成就感到兴奋。”

这表明

A.丘吉尔致力于推动战后法德的全面和解B.英国成为欧洲一体化进程的推动力量

C.英国在欧洲一体化进程中立场自相矛盾D.丘吉尔对欧洲一体化进程持观望态度

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【古代政府的尊孔】(14分)

材料一

唐代对于儒学尊崇更甚,唐高祖武德二年(619)诏“国子学立周公、孔子庙”,武德七年(624)“以周公为先圣,孔子配”。太宗贞观二年(628),左仆射房玄龄等建言:“伏请停祭周公,升夫子为先圣”,诏从之。贞观四年(630),诏州、县学皆作孔子庙。唐代以科举取士,明经、进士二科尤重,这推动了五经标准读本的编撰。五经皆系孔子整理编定,由此孔子作为“先师”的正统地位也得到加强。乾封元年(666),高宗“幸孔子庙,追赠太师,增修祠宇,以少牢致祭。”又废周公庙。武周时期,出于政治需要,复推崇周公。在玄宗朝,为了消除武周影响,不祀周公,并把对孔子的尊崇推向顶峰。

-摘编自焦天然《汉唐间孔子与周公地位之嬗变》

材料二

明洪武十五年(1382),“诏天下通祀孔子”;并令礼部尚书与儒臣“定释奠礼仪,颁之天下学校,令以每岁春秋仲月通祀孔子”,又“颁释奠先师孔子仪注于天下府州县学”。从此确立了政府在全国各级学校同一日内用同一套礼仪祭祀孔子的制度。洪武十七年又敕,每月朔望,祭酒以下行释菜礼于国子监,府州县长官以下则诣学校行香。全国性的整套祭祀礼仪,到了洪武十七年六月命礼部制大成乐器颁天下儒学时,也开始趋于完备。

-摘编自朱鸿林著《中国近世儒学实质的思辨与习学》

(1)根据材料一并结合所学,概述唐代孔子地位的变化及其原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学,说明历代统治者尊孔的影响。(6分)

17.【近代士绅阶层的变迁】(14分)

材料一

经历过太平天国运动之后,针对士绅在地方影响力扩张的结局,清廷采取了相应的举措。湖北武昌府知府李有禁在武昌举办保甲总局时,将原来游离于保甲制度之外的士绅纳入重建的保甲体制之内,使之“职役化”,除履行维护地方治安的主要职能外,还兴办桑麻、水利、族学等地方事务。受湖湘理学浸润的两湖地区的湖南士绅具有强烈的道德感和关心乡土社会秩序的情怀,使得湖南士绅群体在中国社会仍是一股维护传统秩序的保守势力。

-陈锋等主编《明清经济发展与社会变迁》

材料二

20世纪初,随着那些能适应社会变化的士绅向城市的流动和新式知识分子在城市的滞留,一向把持基层政权的士绅阶层失去了基本的力量补充。一些对西学难以适应,抱残守缺的士绅,无能、迂腐和堕落暴露在乡民面前,其树立起来的表率榜样形象就会顷刻间土崩瓦解。传统时代基于文化、身份之差而形成的乡民对于士绅的敬畏,蜕变为基于权力压榨而形成的对“劣绅”集团的社会性忿恨。农村矛盾的激化普遍以“绅民冲突”为内容展开。辛亥革命后,随着近现代化理念在政治制度层面日益渗入,士绅阶层开始分化转型。“五四”时期,士绅阶层作为封建专制主义代表被推上了历史审判台,遭到了以鲁迅为代表作家群的强烈批判。大革命时期对地方土豪劣绅的惩治,席卷南方各省。

-摘编自李涛《士绅阶层衰落化过程中的乡村政治》

(1)根据材料一并结合所学,说明清政府对待士绅阶层的态度。(5分)

(2)根据材料并结合所学,概述近代士绅阶层历史地位的演变历程及其影响。(9分)

18.【非洲的解放】(15分)

材料一 殖民者从一登上非洲大陆就遭到非洲人的殊死抵抗。在奴隶贸易期间,奴隶们以自杀、逃亡等方式表达了对故土的依恋和对殖民主义的激愤。在殖民主义向内陆推进的过程中,非洲人利用自己的传统文明组织起大规模的、遍及全洲的抗击殖民者的斗争。共同的宗教信仰为各部落的团结提供了纽带,对理想社会的向往使起义军爆发出超人的力量。武装斗争是民族主义的一种普遍形式,也是非洲文明反击异质文明侵略的一个组成部分。然而这些反抗斗争绝大部分都不可避免地遭到失败。

-摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二 在殖民时代,非洲国家的改革者破除封建贵族的割据,加强中央集权,限制或废除奴隶贸易及各种苛捐杂税,兴修道路,兴办邮电事业,企图形成国内统一市场;兴建印刷厂和学校以启民智,向外派遣留学生学习先进技术。非洲被纳入资本主义世界体系后,逐渐形成了以争取民族独立为主要任务的民族主义政党,其领袖多是经历了两次世界大战考验、在战争中积累了经验的知识分子老兵。它们的奋斗目标也经历了从通过与殖民当局合作以争取自治到要求实现民族独立的过程。它们出版刊物,深入群众进行宣传,争取人民支持,组织农村抗税、城市请愿罢工市,发动士兵哗变等。

-摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明殖民时代的非洲反抗西方殖民者的方式及其失败原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评价非洲人民反抗西方殖民统治的历程。(9分)

19.【文明的互鉴】(12分)

材料 如何面对外部世界一直是近代以来横亘在中国人面前的一道难题。对于中国人来说,列强是入侵者,又是先进文明的传入者,排拒还是学习,一直是中国人争论不休的话题。在于入侵者的斗争中,在向西方文明的学习中,中国改造了自己,走上了一条既与自己的过去不同又与外国文明有别的独特的发展道路。曾有学者以“改变自己,影响世界”来概括近代中国与世界的关系。

一摘编自王建朗黄克武著《两岸新编中国近代史:民国卷》

结合中国近现代史的相关史实,评述上述观点(任意一点或整体)。(要求史论结合,论证充分)

参考答案

1.【答案】D

【答案解析】根据地图和材料信息可知,中华文明起源呈现多元化特征,南北多个文明中心,地域特征鲜明,体现出地域文明不同的文明特征和演进路径,故选D;材料未能体现文明中心的南北关系,排除A和B;材料未能体现文明之间的交流融合,排除C。

2.【答案】B

【答案解析】根据材料可知,秦代考古发现成熟的乘法口诀表,表明乘法运算规律已经较为成熟,结合里耶秦简的性质,可知数学在社会生活中得到普遍运用,特别是手工业、赋税征收、交通建设等,故选B;材料未能体现数学被纳入官方教育体系,排除A;材料未能体现商品经济发展对数学应用的推动作用,排除C;材料未能体现数学理论体系和研究的成熟,排除D。

3.【答案】D

【答案解析】根据材料,隋代民间发明了义仓制度,起到了较好的社会保障效果,隋代政府强制性将义仓制度推广到全国,以提高社会的保障能力,保障了隋代社会生产与生活,故选D;义仓制度是基层社会保障制度,排除A;材料无法体现基层自治的法治化,排除B;义仓制度覆盖全国,并非专门解决北方黄河流域的粮食问题,排除C。

4.【答案】B

【答案解析】根据材料可知,宋代地方官员对于事情清楚无争议的民事案件,强调通过调处而非判决解决,其目的就在于发挥案件的教育功能,宣传礼义道德等儒家思想,故选B;材料未能体现对经济利益的维护,排除A;材料反映的是以地方官的调处为主,并非突出宗族治理职能,排除C;材料未能体现礼法结合原则。

5.【答案】C

【解析】明清时期,西方传教士将先进的地理知识传入中国,传统的地理观念动摇,故选C;西学东渐思潮对中国社会影响力有限,且时代不合,排除A;天朝上国的观念根深蒂固,排除B;上古神话的民间影响力迅速衰落,不符合事实,且与材料无关,排除D。

6.【答案】B

【答案解析】根据材料,清政府逐渐转变开埠观念,从被动开埠变为主动开埠,体现出对外开放观念的主动增强,故选B;其余选项均与题意不符,可以排除。

【答案解析】根据材料可知,轮船招商局深受清政府盘剥,资金大量流出严重影响了招商局的正常的生产经营活动,故选C;材料体现了清政府对洋务企业的盘剥,并非体现近代化进程加速,排除A;材料没有体现列强对华资本输出,排除B;轮船招商局并非民族资本主义企业,排除D。

8.【答案B】

【答案解析】根据表格信息可知,《新青年》随着时代变化,从“民主与科学”为核心,逐步为“以传播马克思主义”为核心,并进而发展成为我党的机关报,宣传党的路线、方针和政策,体现对民主革命道路认识的加深和对挽救民族危机认识的加深,故选B”。

9.【答案】A

【答案解析】根据图片内容和时间,本年画反映新中国成立初期的土地改革和农村社会变革,故选A;农业合作化运动开始于1953年,可以排除B;图片主要反映生产关系变革,不能反映社会生产力的进步,排除C;材料未能反映农村互助合作的提升,排除D。

10.【答案】B

【答案解析】根据材料,80年代初,国务院裁并一批生产效率低,浪费严重,消耗大量能源的企业,旨在优化企业结构,淘汰落后产能,故选B。其余选项与题意不符合,可以排除。

11.【答案】C

【答案解析】根据材料可知,雅典演说家通过煽动舆论和民意操纵政治,而雅典没有针对此现象的制衡机制,故选C;材料未能体现决策程序不透明,排除A;选项B不符合事实,可以排除;选项D与材料无关,可以排除。

12.【答案】A

【答案解析】根据材料可知,资本在世界历史发展过程中发挥了重要作用,故选A;其余选项与题意不符合,可以排除。

13.【答案】D

【答案解析】结合材料与时代背景,此宪法修正案旨在维护黑人奴隶的政治权利,故选D;其他选项与题意无关,可以排除。

14.【答案】C

【答案解析】根据材料,“起点论”相对于“建成论”,更客观反映了苏联的政治经济发展水平,更贴近苏联现实,为后阶段改革留下了空间,故选C;“建成论”脱离了苏联的具体国情,不符合现实发展水平,排除A;选项B中体制弊端暴露,错误,不符合史实,排除B;苏联改革遭遇重大挫折与失败,排除D。

【答案】D

【答案解析】根据材料可知,丘吉尔认为,欧洲一体化进程意义重大,但英国出于传统大陆均衡政策,以及维持自身利益的考虑,对推动一体化进程持观望态度,故选D;材料末能体现丘吉尔致力于推动法德和解,只是强调了法德和解的重要意义,排除A;选项B,英国积极推动欧洲一体化进程,与题意和事实不符,排除B;选项C中的立场自相矛盾,与题意不符,可以排除。

16.【答案】(1)变化:从尊崇周公变为尊崇孔子。(2分)原因:唐代较前代更为尊崇儒学;唐代科举制的发展;孔子因修订《五经》而加强了作为先师的地位;唐代政局的变化(8分,任答三点即可)

(2)强化了封建专制统治;有利于儒家思想和文化的传承;促进了教育的发展。(6分)

【解析】(1)根据材料一中“不祀周公,并把对孔子的尊崇推向顶峰”概括变化;根据材料“唐代以科举取士,明经、进士二科尤重,这推动了五经标准读本的编撰。五经皆系孔子整理编定,由此孔子作为先师的正统地位也得到加强”和“武周时期,出于政治需要,复推崇周公。在玄宗朝,为了消除武周影响,不祀周公”概括其原因。

(2)根据材料“诏州、县学皆作孔子庙”“为了消除武周影响,不祀周公,并把对孔子的尊崇推向顶峰”“政府在全国各级学校同一日内用同一套礼仪祭祀孔子的制度”完成第二问。

17.【答案】(1)利用和扶持士绅阶层,巩固政府统治,重建基层治理;将士绅阶层纳入保甲体系,加强对士绅阶层的控制。(5分)

(2)①太平天国运动以后:士绅被纳入保甲体系,维护地方治安并处理地方事务。影响:维护传统秩序,维护清王朝的统治。(3分)②20世纪初,守旧的士绅落后于近代化进程。影响:农民与士绅以及农村社会矛盾激化。(3分)③“五四运动”后,士绅阶层成为封建主义的代表遭到批判;国民大革命期间农村出现打倒土豪劣绅的革命运动。(3分)

【解析】(1)根据材料一中“经历过太平天国运动之后,针对士绅在地方影响力扩张的结局将原来游离于保甲制度之外的士绅纳入重建的保甲体制之内”完成第一问。

(2)根据材料“将原来游离于保甲制度之外的士绅纳入重建的保甲体制之内”“乡民对于士绅的敬畏,蜕变为基于权力压榨而形成的对“劣绅”集团的社会性忿恨。农村矛盾的激化普遍”“士绅阶层作为封建专制主义代表被推上了历史审判台......大革命时期对地方土豪劣绅的惩治,席卷南方各省”完成第二问。

18.【参考答案】(1)方式:自杀或逃亡;以宗教名义发动武装起义。(4分)失败原因:西方殖民国家实力强大,残酷镇压非洲人民的反抗。(2分)

(2)历程:以宗教为旗帜发动武装起义;开展推动非洲近代化的改革;两次大战后在民族党的领导下谋求民族独立。上述反抗历程随着列强对非洲侵略的不断加深和非洲经济的发展、民族意识的高涨而不断深入发展。(9分)

【考查目标】本题考查世界殖民体系,体现民族解放运动等重要时政热点。

【思路点拨】(1)根据材料“奴隶们以自杀、逃亡等方式表达了对故土的依恋和对殖民主义的激愤”“共同的宗教信仰为各部落的团结提供了纽带”武装斗争无疑是民族主义的一种普遍形式“完成第一问。结合所学知识,完成对原因的概括。

(2)根据材料二并结合所学知识,结合资本主义世界殖民体系的形成史,概括非洲人民反抗西方殖民统治的历程,从早期的改革到建立民族主义政党。

19.【命题意图】本题考查中国近代化进程中,传统与近代的融合,体现近代化进程的曲折复杂。观点论证型的试题符合高考命题要求。

【示例】:中国的近代化历程,在传统与近代的碰撞与融合中前行。(12分)

鸦片战争后,面对西方的侵略,以林则徐、魏源为代表的先进的中国人,“开眼看世界”,提出了“师夷长技以制夷”的主张;而封建顽固派则固守天朝上国的传统思想,拒绝向西方学习。直到第二次鸦片战争后,洋务派提出“中体西用”的观点,开展洋务运动,引进西方先进科技,发展近代工业,开启了中国近代化的进程。

辛亥革命后,面对严重的封建残余势力和复辟力量,中国进步知识分子学习西方的民主启蒙思想,开展了以“民主”和“科学”为核心的新文化运动,扫荡了中国社会的封建残余势力和观念,解放了民众的思想。但巴黎和会上中国的外交失败,以及十月革命后马克思主义在中国影响的扩大,新文化运动逐渐发生转向,进步的中国人开始了追寻马克思主义和无产阶级社会主义革命的道路,新民主主义革命序幕拉开。

第 页,共 页

试题资源网-科技(北京)有限公司

第 10 页,共 10 页

试题资源网-科技(北京)有限公司

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.距今5000年前后,中国自北向南发现了红山、仰韶、大汶口、屈家岭、良渚等几支重要的考古学文化,其文明因素各有千秋,特色鲜明(如下图)。这一古代文明的分布

A.反映了文明中心由北向南的迁移过程

B.反映了南北经济文化发展水平的差异

C.体现出文明之间的交流融合

D.显示出文明演进的不同路径

2.在湖南里耶秦简中,发现了我国现存最早,最完整的乘法口诀表实物,如下图:

这表明,在秦朝

A.数学教育被纳入了官方教育体系B.数学在社会生活中得到普遍运用

C.商品经济繁荣推动了数学的应用D.数学理论体系和理论研究较成熟

3.隋代民间自发创立了义仓,每户在秋收后按照贫富量力输纳一定数量的粮食贮存在当社闾巷,作为应对当地自然灾害的专门物资,不得挪以他用;后隋朝政府采取强有力措施,将义仓制度推广至全国。隋朝政府的举措

A.提高了中央政府救灾备荒的能力B.推动了民间基层自治的法治化

C.缓解了北方黄河流域的粮食危机D.为社会生产与生活提供了保障

4.对于案情清楚的民事案件,宋朝地方官往往以调处为主:如谢迪先将女儿许配给了刘颖,后又悔婚;刘颖将谢迪告上公堂。官员刘克庄采取了如下举措,反复劝导,终于使两家达成协议。

1. 令谢迪参看法律条文,仔细考虑;

2. 开导刘颖母子,两家已经对簿公堂,纵使成婚,日后也无颜相见;

3. 令乡邻亲戚从中说和;

据此可知,官府对民事案件的调处

注重对经济利益的维护B.旨在教化民众和亲睦族

C.突出了宗族的治理职能D.体现了礼法结合的原则

5.清乾隆年间奉敕修纂的《四库全书总目》里面,一向被奉为地理权威典籍的《山海经》、《神异经》和《海内十洲记》诸书被从史部地理类移入子部小说家中。这一变化表明

A.西学东渐思潮深刻影响明代社会 B.天朝上国的世界观念遭到了否定

C.西学东渐动摇了传统的地理观念 D.上古神话的民间影响力迅速衰落

6.1898年,清廷颁布上谕:“现当海禁洞开,强邻环伺,欲图商务流通,隐杜觊觎,惟有广开口岸之一法”,“著沿江沿边各将军督抚迅就各省地方悉心筹度,如有形势扼要商贾辐辏之区,可以推广口岸拓商埠者,即行咨商总理衙门办理。”这说明

A.西方列强侵华程度逐渐加深B.中国逐渐从被动开放到主动开放

C.近代中央集权制度受到冲击D.地方督抚崛起改变晚清政治格局

7.晚清轮船招商局资金被抽取情况统计(部分):

年份 资金外流情况 金额

1882 开平煤局投资 210000

1883 借给朝鲜国助其开埠通商 250000

1888 台湾商务局投资 20000

1891 上海机器织布局投资 100000

1894 户部向招商局借款 411000

1896 中国通商银行投资 800000

表格主要说明

A.晚清中国近代化进程加速B.西方列强对华进行资本输出

C.轮船招商局经营环境恶化D.民族资本主义企业发展艰难

8.

时间 发展历程

1915年9月 在上海创刊。初名为《青年杂志》。

1916年9月 从第二卷第一号起改名为《新青年》。

1918年1月 实行改版。从第4卷第一号起改为白话文,使用新式标点。

1920年9月 从第8卷一号起,成为中国上海共产主义小组的机关刊物

1922年7月 休刊。

1923年6月 改为季刊,成为中共中央正式理论性机关刊物。

1926年7月 停刊。

据此可知,《新青年》杂志发展历程

A.是中国共产党从诞生到成熟的体现B.反映挽救民族危机意识的不断加深

C.体现马克思主义与中国国情的结合D.是军阀割据和列强侵略现状的缩影

9.李可染创作于1950年的年画《新得的黄牛》。

该年画()

A.以农村的社会经济变革为背景B.以农业合作化运动为主线

C.反映了农村社会生产力的进步D.体现农村互助合作的开始

10.20世纪80年代初,国务院裁并了一批与大企业争夺原料、燃料运输和生产任务的落后的国营小型重工业企业,对与大企业争夺原料的社队工业恢复征收工商税。这一举措

A.增强了企业活力B.优化了工业结构

C.促进了市场竞争D.调整了工业布局

11.古代雅典民主制度赋予公民对公共事务的发言权,因此公共权力很容易被装扮成“民众领袖”的煽动家所攫取,演说家为了取悦听众,刻意迎合民众和煽动民意。这表明,雅典民主制度的弊端之一是

A.公民大会决策程序不透明B.公民权利被演说家攫取

C.没有建立权力的制衡机制D.公民直接参与政治生活

12.马克思指出,“资本一方面要力求摧毁交往即交换的一切地方限制,夺得整个地球作为它的市场;另一方面它又力求用时间去消灭空间,就是说把商品从一个地方转移到另一个地方所花费的时间缩减到最低限度。”这一看法

A.用世界历史的眼光看待资本主义的产生和发展

B.揭示了资本原始积累在资本主义发展中的作用

C.强调市场扩张是工业革命发生的根本原因

D.指出殖民扩张改变了传统的国际关系格局

13.美国南北战争后,联邦国会制定了第14条宪法修正案是,明确规定,“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的任何法律;不经正当法律程序,不得剥夺任何人的生命、自由和财产”。上述条款

A.完善了分权体制B.实现了公民平等

C.强化了中央集权D.保障了黑人权利

14.苏联领导人的理论探索:

时间 领导人 主要理论 基本内容

1967年 勃列日 涅夫 “建成论” 苏联已经建成“发达的(成熟的)“社会主义,以后的任务是为共产主义社会准备物质技术基础,向共产主义过渡。

1983年 安德罗 波夫 “起点论” “发达社会主义”是一个漫长的历史阶段;当前和今后一个时期,主要任务是完善“发达社会主义”;苏联社会很不完善并存在很多矛盾。

下列说法正确的是

A.“建成论”反映了苏联社会经济飞跃B.理论差异反映了经济体制弊端的暴露

C.“起点论”为政治经济改革留下空间D.理论发展为经济改革成功奠定了基础

15.1946年9月,英国政治家丘吉尔在苏黎世大学发表演讲时说:

“我们必须建立一个某种形式的欧罗巴合众国。只有这样,数以亿计的劳苦大众才能重新获得简单的欢乐和希望。正是这样的欢乐和希望,才能使其不虚度一生。”

“法国和德国必须共同发挥领导作用。英国、英联邦、强大的美国以及苏联......可以成为新欧洲的朋友和支持者,并将为新欧洲的生存和成就感到兴奋。”

这表明

A.丘吉尔致力于推动战后法德的全面和解B.英国成为欧洲一体化进程的推动力量

C.英国在欧洲一体化进程中立场自相矛盾D.丘吉尔对欧洲一体化进程持观望态度

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【古代政府的尊孔】(14分)

材料一

唐代对于儒学尊崇更甚,唐高祖武德二年(619)诏“国子学立周公、孔子庙”,武德七年(624)“以周公为先圣,孔子配”。太宗贞观二年(628),左仆射房玄龄等建言:“伏请停祭周公,升夫子为先圣”,诏从之。贞观四年(630),诏州、县学皆作孔子庙。唐代以科举取士,明经、进士二科尤重,这推动了五经标准读本的编撰。五经皆系孔子整理编定,由此孔子作为“先师”的正统地位也得到加强。乾封元年(666),高宗“幸孔子庙,追赠太师,增修祠宇,以少牢致祭。”又废周公庙。武周时期,出于政治需要,复推崇周公。在玄宗朝,为了消除武周影响,不祀周公,并把对孔子的尊崇推向顶峰。

-摘编自焦天然《汉唐间孔子与周公地位之嬗变》

材料二

明洪武十五年(1382),“诏天下通祀孔子”;并令礼部尚书与儒臣“定释奠礼仪,颁之天下学校,令以每岁春秋仲月通祀孔子”,又“颁释奠先师孔子仪注于天下府州县学”。从此确立了政府在全国各级学校同一日内用同一套礼仪祭祀孔子的制度。洪武十七年又敕,每月朔望,祭酒以下行释菜礼于国子监,府州县长官以下则诣学校行香。全国性的整套祭祀礼仪,到了洪武十七年六月命礼部制大成乐器颁天下儒学时,也开始趋于完备。

-摘编自朱鸿林著《中国近世儒学实质的思辨与习学》

(1)根据材料一并结合所学,概述唐代孔子地位的变化及其原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学,说明历代统治者尊孔的影响。(6分)

17.【近代士绅阶层的变迁】(14分)

材料一

经历过太平天国运动之后,针对士绅在地方影响力扩张的结局,清廷采取了相应的举措。湖北武昌府知府李有禁在武昌举办保甲总局时,将原来游离于保甲制度之外的士绅纳入重建的保甲体制之内,使之“职役化”,除履行维护地方治安的主要职能外,还兴办桑麻、水利、族学等地方事务。受湖湘理学浸润的两湖地区的湖南士绅具有强烈的道德感和关心乡土社会秩序的情怀,使得湖南士绅群体在中国社会仍是一股维护传统秩序的保守势力。

-陈锋等主编《明清经济发展与社会变迁》

材料二

20世纪初,随着那些能适应社会变化的士绅向城市的流动和新式知识分子在城市的滞留,一向把持基层政权的士绅阶层失去了基本的力量补充。一些对西学难以适应,抱残守缺的士绅,无能、迂腐和堕落暴露在乡民面前,其树立起来的表率榜样形象就会顷刻间土崩瓦解。传统时代基于文化、身份之差而形成的乡民对于士绅的敬畏,蜕变为基于权力压榨而形成的对“劣绅”集团的社会性忿恨。农村矛盾的激化普遍以“绅民冲突”为内容展开。辛亥革命后,随着近现代化理念在政治制度层面日益渗入,士绅阶层开始分化转型。“五四”时期,士绅阶层作为封建专制主义代表被推上了历史审判台,遭到了以鲁迅为代表作家群的强烈批判。大革命时期对地方土豪劣绅的惩治,席卷南方各省。

-摘编自李涛《士绅阶层衰落化过程中的乡村政治》

(1)根据材料一并结合所学,说明清政府对待士绅阶层的态度。(5分)

(2)根据材料并结合所学,概述近代士绅阶层历史地位的演变历程及其影响。(9分)

18.【非洲的解放】(15分)

材料一 殖民者从一登上非洲大陆就遭到非洲人的殊死抵抗。在奴隶贸易期间,奴隶们以自杀、逃亡等方式表达了对故土的依恋和对殖民主义的激愤。在殖民主义向内陆推进的过程中,非洲人利用自己的传统文明组织起大规模的、遍及全洲的抗击殖民者的斗争。共同的宗教信仰为各部落的团结提供了纽带,对理想社会的向往使起义军爆发出超人的力量。武装斗争是民族主义的一种普遍形式,也是非洲文明反击异质文明侵略的一个组成部分。然而这些反抗斗争绝大部分都不可避免地遭到失败。

-摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二 在殖民时代,非洲国家的改革者破除封建贵族的割据,加强中央集权,限制或废除奴隶贸易及各种苛捐杂税,兴修道路,兴办邮电事业,企图形成国内统一市场;兴建印刷厂和学校以启民智,向外派遣留学生学习先进技术。非洲被纳入资本主义世界体系后,逐渐形成了以争取民族独立为主要任务的民族主义政党,其领袖多是经历了两次世界大战考验、在战争中积累了经验的知识分子老兵。它们的奋斗目标也经历了从通过与殖民当局合作以争取自治到要求实现民族独立的过程。它们出版刊物,深入群众进行宣传,争取人民支持,组织农村抗税、城市请愿罢工市,发动士兵哗变等。

-摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明殖民时代的非洲反抗西方殖民者的方式及其失败原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评价非洲人民反抗西方殖民统治的历程。(9分)

19.【文明的互鉴】(12分)

材料 如何面对外部世界一直是近代以来横亘在中国人面前的一道难题。对于中国人来说,列强是入侵者,又是先进文明的传入者,排拒还是学习,一直是中国人争论不休的话题。在于入侵者的斗争中,在向西方文明的学习中,中国改造了自己,走上了一条既与自己的过去不同又与外国文明有别的独特的发展道路。曾有学者以“改变自己,影响世界”来概括近代中国与世界的关系。

一摘编自王建朗黄克武著《两岸新编中国近代史:民国卷》

结合中国近现代史的相关史实,评述上述观点(任意一点或整体)。(要求史论结合,论证充分)

参考答案

1.【答案】D

【答案解析】根据地图和材料信息可知,中华文明起源呈现多元化特征,南北多个文明中心,地域特征鲜明,体现出地域文明不同的文明特征和演进路径,故选D;材料未能体现文明中心的南北关系,排除A和B;材料未能体现文明之间的交流融合,排除C。

2.【答案】B

【答案解析】根据材料可知,秦代考古发现成熟的乘法口诀表,表明乘法运算规律已经较为成熟,结合里耶秦简的性质,可知数学在社会生活中得到普遍运用,特别是手工业、赋税征收、交通建设等,故选B;材料未能体现数学被纳入官方教育体系,排除A;材料未能体现商品经济发展对数学应用的推动作用,排除C;材料未能体现数学理论体系和研究的成熟,排除D。

3.【答案】D

【答案解析】根据材料,隋代民间发明了义仓制度,起到了较好的社会保障效果,隋代政府强制性将义仓制度推广到全国,以提高社会的保障能力,保障了隋代社会生产与生活,故选D;义仓制度是基层社会保障制度,排除A;材料无法体现基层自治的法治化,排除B;义仓制度覆盖全国,并非专门解决北方黄河流域的粮食问题,排除C。

4.【答案】B

【答案解析】根据材料可知,宋代地方官员对于事情清楚无争议的民事案件,强调通过调处而非判决解决,其目的就在于发挥案件的教育功能,宣传礼义道德等儒家思想,故选B;材料未能体现对经济利益的维护,排除A;材料反映的是以地方官的调处为主,并非突出宗族治理职能,排除C;材料未能体现礼法结合原则。

5.【答案】C

【解析】明清时期,西方传教士将先进的地理知识传入中国,传统的地理观念动摇,故选C;西学东渐思潮对中国社会影响力有限,且时代不合,排除A;天朝上国的观念根深蒂固,排除B;上古神话的民间影响力迅速衰落,不符合事实,且与材料无关,排除D。

6.【答案】B

【答案解析】根据材料,清政府逐渐转变开埠观念,从被动开埠变为主动开埠,体现出对外开放观念的主动增强,故选B;其余选项均与题意不符,可以排除。

【答案解析】根据材料可知,轮船招商局深受清政府盘剥,资金大量流出严重影响了招商局的正常的生产经营活动,故选C;材料体现了清政府对洋务企业的盘剥,并非体现近代化进程加速,排除A;材料没有体现列强对华资本输出,排除B;轮船招商局并非民族资本主义企业,排除D。

8.【答案B】

【答案解析】根据表格信息可知,《新青年》随着时代变化,从“民主与科学”为核心,逐步为“以传播马克思主义”为核心,并进而发展成为我党的机关报,宣传党的路线、方针和政策,体现对民主革命道路认识的加深和对挽救民族危机认识的加深,故选B”。

9.【答案】A

【答案解析】根据图片内容和时间,本年画反映新中国成立初期的土地改革和农村社会变革,故选A;农业合作化运动开始于1953年,可以排除B;图片主要反映生产关系变革,不能反映社会生产力的进步,排除C;材料未能反映农村互助合作的提升,排除D。

10.【答案】B

【答案解析】根据材料,80年代初,国务院裁并一批生产效率低,浪费严重,消耗大量能源的企业,旨在优化企业结构,淘汰落后产能,故选B。其余选项与题意不符合,可以排除。

11.【答案】C

【答案解析】根据材料可知,雅典演说家通过煽动舆论和民意操纵政治,而雅典没有针对此现象的制衡机制,故选C;材料未能体现决策程序不透明,排除A;选项B不符合事实,可以排除;选项D与材料无关,可以排除。

12.【答案】A

【答案解析】根据材料可知,资本在世界历史发展过程中发挥了重要作用,故选A;其余选项与题意不符合,可以排除。

13.【答案】D

【答案解析】结合材料与时代背景,此宪法修正案旨在维护黑人奴隶的政治权利,故选D;其他选项与题意无关,可以排除。

14.【答案】C

【答案解析】根据材料,“起点论”相对于“建成论”,更客观反映了苏联的政治经济发展水平,更贴近苏联现实,为后阶段改革留下了空间,故选C;“建成论”脱离了苏联的具体国情,不符合现实发展水平,排除A;选项B中体制弊端暴露,错误,不符合史实,排除B;苏联改革遭遇重大挫折与失败,排除D。

【答案】D

【答案解析】根据材料可知,丘吉尔认为,欧洲一体化进程意义重大,但英国出于传统大陆均衡政策,以及维持自身利益的考虑,对推动一体化进程持观望态度,故选D;材料末能体现丘吉尔致力于推动法德和解,只是强调了法德和解的重要意义,排除A;选项B,英国积极推动欧洲一体化进程,与题意和事实不符,排除B;选项C中的立场自相矛盾,与题意不符,可以排除。

16.【答案】(1)变化:从尊崇周公变为尊崇孔子。(2分)原因:唐代较前代更为尊崇儒学;唐代科举制的发展;孔子因修订《五经》而加强了作为先师的地位;唐代政局的变化(8分,任答三点即可)

(2)强化了封建专制统治;有利于儒家思想和文化的传承;促进了教育的发展。(6分)

【解析】(1)根据材料一中“不祀周公,并把对孔子的尊崇推向顶峰”概括变化;根据材料“唐代以科举取士,明经、进士二科尤重,这推动了五经标准读本的编撰。五经皆系孔子整理编定,由此孔子作为先师的正统地位也得到加强”和“武周时期,出于政治需要,复推崇周公。在玄宗朝,为了消除武周影响,不祀周公”概括其原因。

(2)根据材料“诏州、县学皆作孔子庙”“为了消除武周影响,不祀周公,并把对孔子的尊崇推向顶峰”“政府在全国各级学校同一日内用同一套礼仪祭祀孔子的制度”完成第二问。

17.【答案】(1)利用和扶持士绅阶层,巩固政府统治,重建基层治理;将士绅阶层纳入保甲体系,加强对士绅阶层的控制。(5分)

(2)①太平天国运动以后:士绅被纳入保甲体系,维护地方治安并处理地方事务。影响:维护传统秩序,维护清王朝的统治。(3分)②20世纪初,守旧的士绅落后于近代化进程。影响:农民与士绅以及农村社会矛盾激化。(3分)③“五四运动”后,士绅阶层成为封建主义的代表遭到批判;国民大革命期间农村出现打倒土豪劣绅的革命运动。(3分)

【解析】(1)根据材料一中“经历过太平天国运动之后,针对士绅在地方影响力扩张的结局将原来游离于保甲制度之外的士绅纳入重建的保甲体制之内”完成第一问。

(2)根据材料“将原来游离于保甲制度之外的士绅纳入重建的保甲体制之内”“乡民对于士绅的敬畏,蜕变为基于权力压榨而形成的对“劣绅”集团的社会性忿恨。农村矛盾的激化普遍”“士绅阶层作为封建专制主义代表被推上了历史审判台......大革命时期对地方土豪劣绅的惩治,席卷南方各省”完成第二问。

18.【参考答案】(1)方式:自杀或逃亡;以宗教名义发动武装起义。(4分)失败原因:西方殖民国家实力强大,残酷镇压非洲人民的反抗。(2分)

(2)历程:以宗教为旗帜发动武装起义;开展推动非洲近代化的改革;两次大战后在民族党的领导下谋求民族独立。上述反抗历程随着列强对非洲侵略的不断加深和非洲经济的发展、民族意识的高涨而不断深入发展。(9分)

【考查目标】本题考查世界殖民体系,体现民族解放运动等重要时政热点。

【思路点拨】(1)根据材料“奴隶们以自杀、逃亡等方式表达了对故土的依恋和对殖民主义的激愤”“共同的宗教信仰为各部落的团结提供了纽带”武装斗争无疑是民族主义的一种普遍形式“完成第一问。结合所学知识,完成对原因的概括。

(2)根据材料二并结合所学知识,结合资本主义世界殖民体系的形成史,概括非洲人民反抗西方殖民统治的历程,从早期的改革到建立民族主义政党。

19.【命题意图】本题考查中国近代化进程中,传统与近代的融合,体现近代化进程的曲折复杂。观点论证型的试题符合高考命题要求。

【示例】:中国的近代化历程,在传统与近代的碰撞与融合中前行。(12分)

鸦片战争后,面对西方的侵略,以林则徐、魏源为代表的先进的中国人,“开眼看世界”,提出了“师夷长技以制夷”的主张;而封建顽固派则固守天朝上国的传统思想,拒绝向西方学习。直到第二次鸦片战争后,洋务派提出“中体西用”的观点,开展洋务运动,引进西方先进科技,发展近代工业,开启了中国近代化的进程。

辛亥革命后,面对严重的封建残余势力和复辟力量,中国进步知识分子学习西方的民主启蒙思想,开展了以“民主”和“科学”为核心的新文化运动,扫荡了中国社会的封建残余势力和观念,解放了民众的思想。但巴黎和会上中国的外交失败,以及十月革命后马克思主义在中国影响的扩大,新文化运动逐渐发生转向,进步的中国人开始了追寻马克思主义和无产阶级社会主义革命的道路,新民主主义革命序幕拉开。

第 页,共 页

试题资源网-科技(北京)有限公司

第 10 页,共 10 页

试题资源网-科技(北京)有限公司

同课章节目录