2025届海南省高三下学期模拟预测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届海南省高三下学期模拟预测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 95.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-06 15:09:33 | ||

图片预览

文档简介

2025届海南省高三下学期模拟预测历史试题

一、单选题

1.距今四千年左右的陶寺中期遗址发现了储藏用的窖穴群和类似后世的“王陵寝庙”区。其中,有一座大墓长5米、宽3.6米,随葬装有漆木柄的跟礼仪有关的玉石钺共6件;在墓穴的附近,有总面积1000平方米的观象台,可以测定春分、秋分、夏至、冬至的准确时间。据此推知( )

A.文明产生具有多元特征 B.阶级矛盾较为尖锐

C.国家初始形态逐步具备 D.旧石器文化较为发达

2.秦朝乡官中有三老、有秩、啬夫、游徽等,职能涵盖百姓的人身、赋役、治安和精神各个领域,其中三老掌教化,有秩掌听讼、收税、差役等,啬夫职掌与有秩相同,游徽掌巡察、逐捕盗贼。秦朝的乡官制度( )

A.加强了地方基层自治 B.形成了权力制衡机制

C.实现了农村地区稳定 D.完善了地方治理体系

3.研究表明,两汉时期人口总数大体在5000万上下波动,其峰值约为5600万;经三国到西晋统一时期人口总数约2000万;到隋朝初年人口增长到3500万左右。从魏晋到隋初三百余年间人口的回升,主要得益于( )

A.大规模的人口迁徙 B.南方地区的持续开发

C.南北对峙局面结束 D.均田制度的全面推行

4.自中唐以后,契丹、女真、蒙古、满族等少数民族一旦占据广大中原农耕区甚或入主全国,便会立刻将都城迁至北京,或将北京作为陪都。这种做法主要是基于,北京( )

A.具有独特优越的战略价值 B.拥有深厚的历史文化底蕴

C.是南北漕运海运的集成端 D.是中原农耕文明的代表地

5.明朝嘉靖年间,一批与沿海形势相关的海防图大量涌现,如《筹海图编》《万里海防图论》《两浙海防图略》《温处海防图略》等。这一现象主要源于( )

A.明朝海防体制变化 B.东南海防形势严峻

C.政府海禁政策强化 D.西方殖民势力扩张

6.新文化运动以后,很多学者提出要对中华文化进行“西式”或者“苏式”的改造,实现文化救亡;但二十世纪三十年代中后期开始,越来越多的人把中西文化比较从文化层次扩大到经济层次,“中国文化出路”的争论逐渐向发展工业文明的现代化论倾斜。这一转变是源于当时( )

A.马克思主义思想影响扩大 B.实业救国理念受到广泛的认可

C.适应民族战争形势的需求 D.国民政府政治民主化有所发展

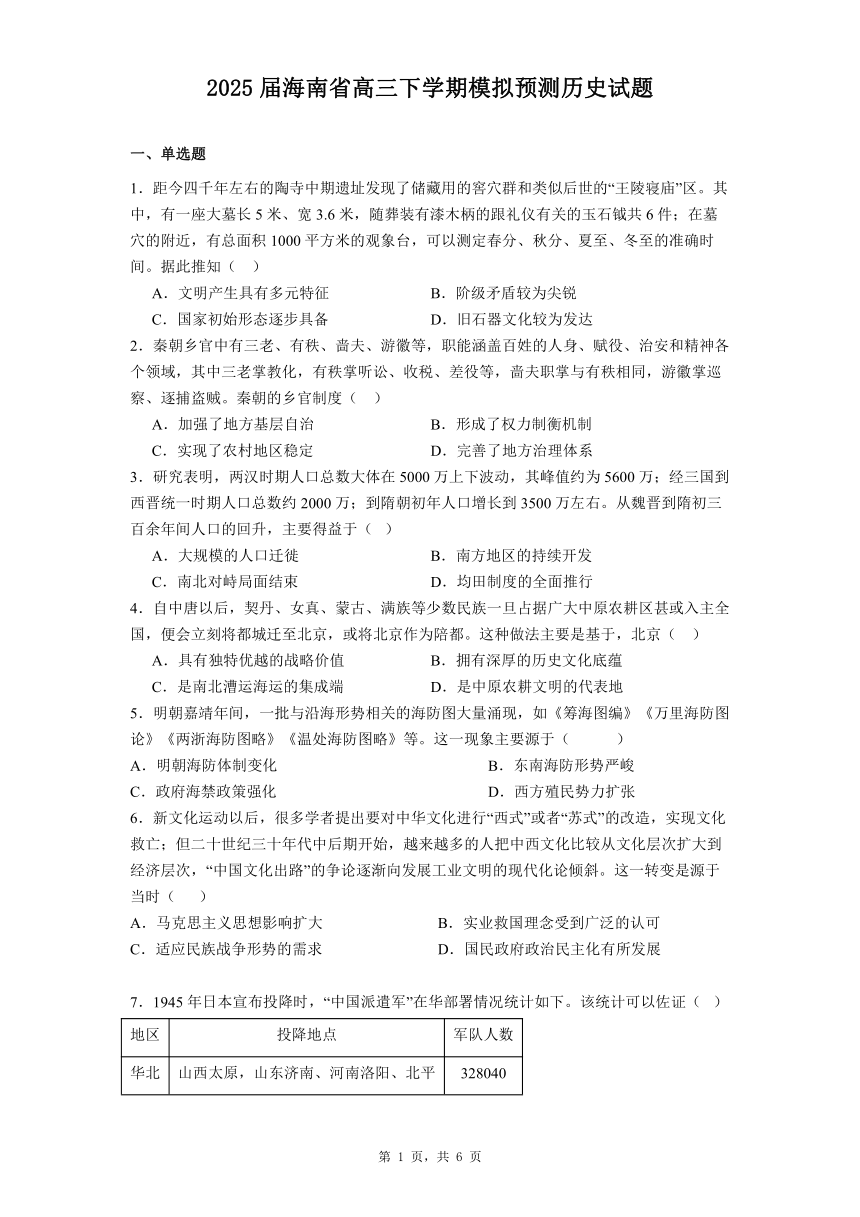

7.1945年日本宣布投降时,“中国派遣军”在华部署情况统计如下。该统计可以佐证( )

地区 投降地点 军队人数

华北 山西太原,山东济南、河南洛阳、北平 328040

华东 江苏南京、安徽蚌埠、上海 346200

华中 湖北武汉、湖南长沙、江西南昌 276100

华南 广东广州和汕头 88350

A.中国是世界反法西斯东方主战场 B.中共和人民军队是抗战中流砥柱

C.持久抗战是夺取胜利的必由之路 D.敌我力量对比已发生根本性变化

8.中华人民共和国成立后,英国表示要给予中国法律上的承认,毛泽东希望利用英国这一态度促成《中苏友好同盟互助条约》的签订。中苏缔约在即,毛泽东提出中英建交谈判暂时延后。中英最终于1954年建立了代办级外交关系。这体现了新中国( )

A.积极开展多边外交 B.坚持独立自主的和平外交方针

C.放弃.一边倒,方针 D.外交受到意识形态的严重束缚

9.1980年,中国共有“镇”2600个,1985年增加到6600个,而到1997年底,我国“镇”的数量发展到16702个。该现象可用于佐证中国( )

A.经济结构变化显著 B.城市经济体制改革启动

C.区域经济均衡发展 D.基层自治水平不断提升

10.12—13世纪,欧洲许多封建领主认识到,“把土地出租,收取租金,比储藏粮食,冒腐烂和火灾的危险,要好得多”,从而纷纷放弃自营地,改为出租经营。这一现象( )

A.反映了农民社会地位下降 B.促进了城市自治的出现

C.体现了封建领主权力加强 D.有利于商品经济的发展

11.15世纪末,一些来自人们刚刚知道的地方的“奇物”出现在欧洲,刺激了学者们的研究欲望和收藏家们的好奇心。17世纪,一些思想家和科学家纷纷倡议建立博物馆。18世纪40年代起,英、法等国相继建立起自然史博物馆,当时的博物馆追求珍奇物品和标本的齐全,陈列繁杂。博物馆的建立( )

A.源于近代自然科学的产生 B.推动了启蒙运动不断深入

C.反映了科学革命迅猛发展 D.折射出西欧国家的殖民扩张

12.19世纪初的英国,每逢秋收,手织工们就储备起大量的粮食、奶酪和煤等,足够用到来年春季。19世纪30年代,手织工们家中的摆设逐年变坏,大人小孩衣着越来越差,许多人的生活已成问题。该变化表明( )

A.产业转型影响了财富分配 B.纺织行业逐步走向衰落

C.资本大量集中于中间阶层 D.垄断组织加剧贫富分化

13.生活在拉美的欧洲人、非洲人和印第安人不仅形成了外在物质生活的共同基础,而且心理上也相互认同,思想感情上趋于融合。血缘融合与文化认同是拉美独立意识产生的前提条件,也是“美洲主义”的重要根源。材料表明“美洲主义”( )

A.增强了对宗主国的离心力 B.导致拉美殖民体系的崩溃

C.消除拉美地区的种族矛盾 D.推动拉美民族意识的形成

14.汉字作为中华文明的重要载体,其地位随时代变迁而起伏。古代先民以汉字为傲,创造了灿烂文化;近代在西方冲击下,部分知识分子质疑汉字繁难;而当代人工智能(如DeepSeek)通过汉字的高效信息处理能力,重新彰显其优越性。中华文明借助汉字,在新时代潜移默化地影响着世界。这一历程体现了( )

A. 文化自信受综合国力强弱的影响

B. 中华文明的韧性与创新转化能力

C. 汉字始终是文化传承的重要工具

D. 文字优越性由外来文明标准评判

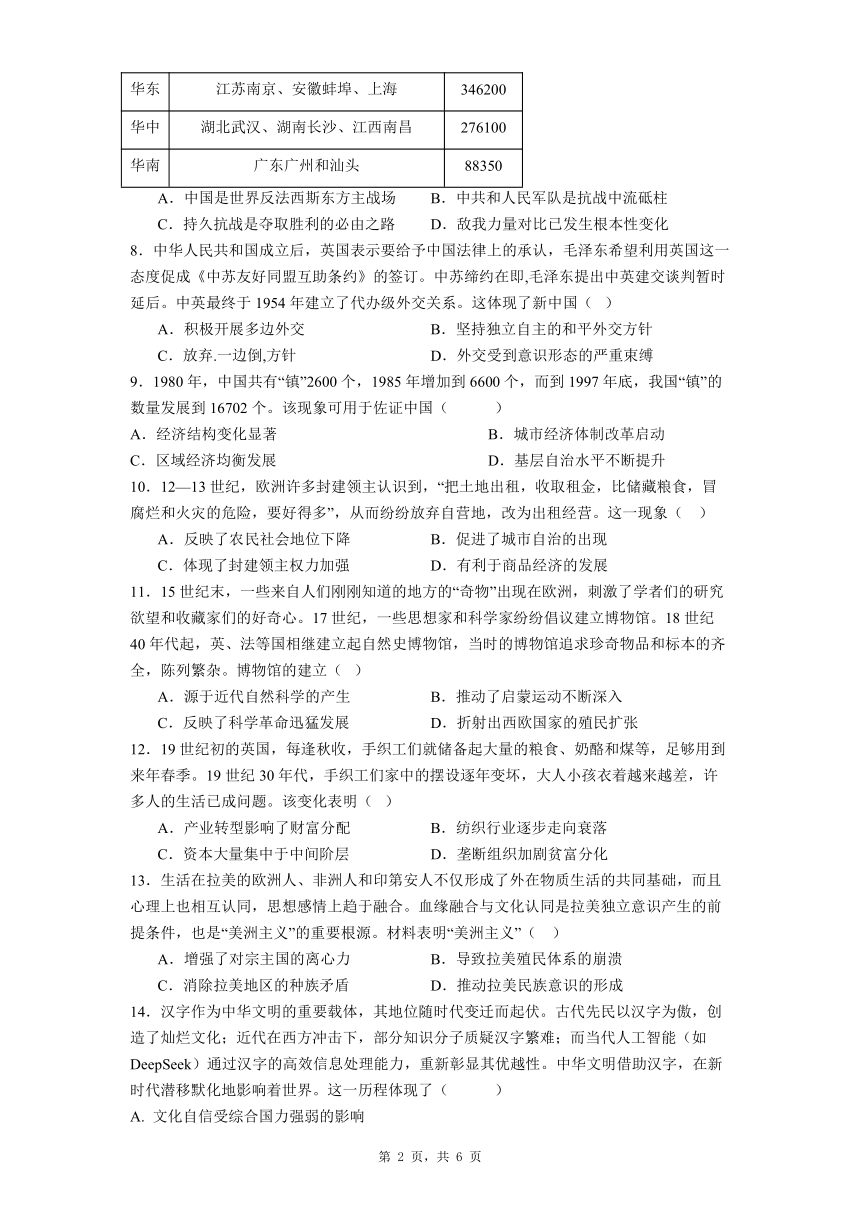

15.下图是 1820—1913年美、英、德、日、中五国人均GDP变化图及所占世界百分比变化图。这两幅曲线图深刻反映了( )

A.中国逐渐落后于世界潮流

B.第二次工业革命改变了主要资本主义国家力量的对比

C.美国发展最为迅速

D.欧洲世界优势地位不复存在

二、材料题

16.阅读材料,回答问题。

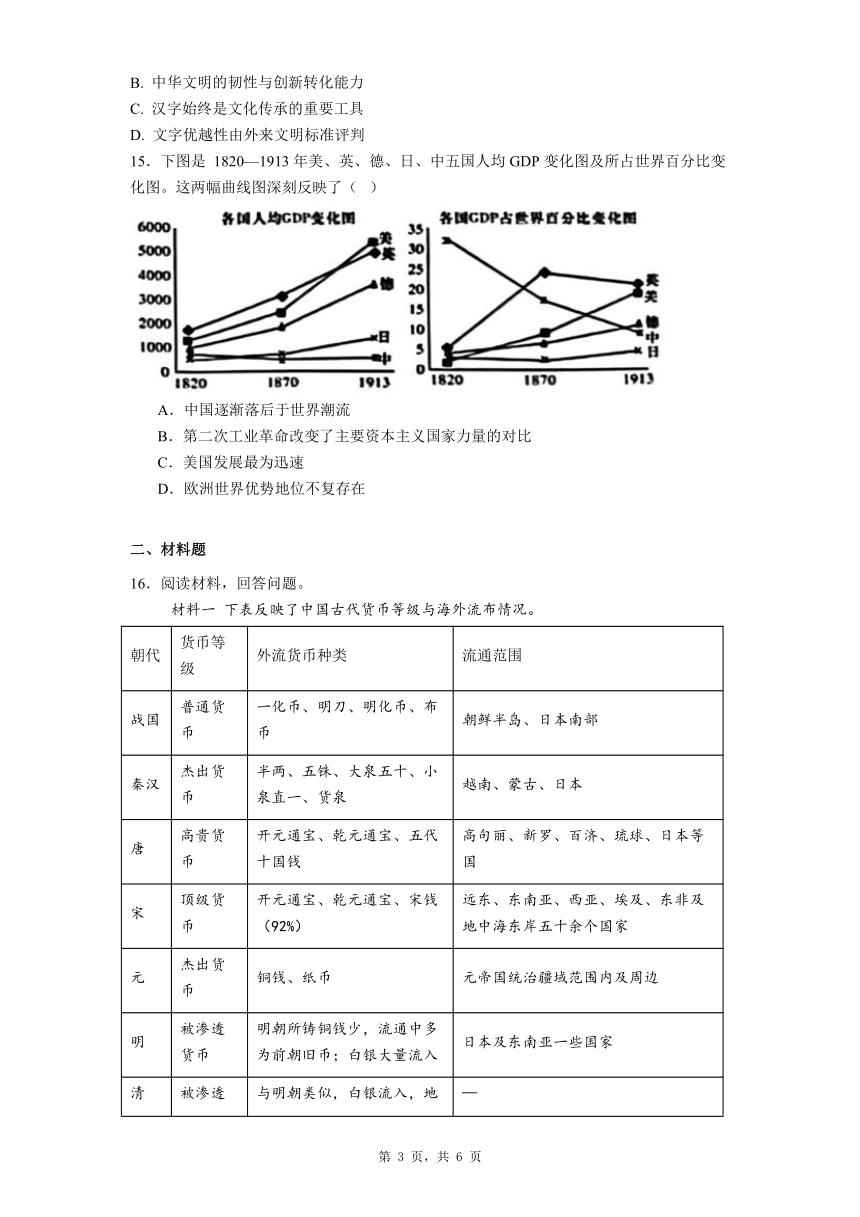

材料一 下表反映了中国古代货币等级与海外流布情况。

朝代 货币等级 外流货币种类 流通范围

战国 普通货币 一化币、明刀、明化币、布币 朝鲜半岛、日本南部

秦汉 杰出货币 半两、五铢、大泉五十、小泉直一、货泉 越南、蒙古、日本

唐 高贵货币 开元通宝、乾元通宝、五代十国钱 高句丽、新罗、百济、琉球、日本等国

宋 顶级货币 开元通宝、乾元通宝、宋钱(92%) 远东、东南亚、西亚、埃及、东非及地中海东岸五十余个国家

元 杰出货币 铜钱、纸币 元帝国统治疆域范围内及周边

明 被渗透货币 明朝所铸铜钱少,流通中多为前朝旧币;白银大量流入 日本及东南亚一些国家

清 被渗透货币 与明朝类似,白银流入,地位提升 —

——摘编自张亚光、王倩倩《中国货币国际化的历史经验——丝绸之路的启示》

注:美国经济学家科恩(Cohen)把货币间竞争的非对称性和不同的权威关系描述为“货币金字塔”。他把国际货币分为7个等级:顶级货币、高贵货币、杰出货币、普通货币、被渗透货币、准货币、伪货币。

(1)根据材料并结合所学知识,归纳中国古代货币海外流布的特点。

(2)根据以上材料并结合所学知识,分析中国古代货币外流的原因及影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 何以那种吃人的礼教制度…偏爱挂孔老先生的招牌…我向各位中国少年介绍这位“四川省只手打孔家店”的老英雄一吴又陵先生!

——胡适《吴虞文录序》(1921年)

材料二 新文化的主要代表人物有很深的旧文化底蕴,对外来文化有判断力,知道如何取其精华。另外,他们是一批手无寸铁的读书人,而他们的对立面是强大的政治、军事权力和全社会的顽固势力,因此需大声疾呼,有一些语言比较激烈也不足怪,其方向是向前进的。

——摘编自资中筠《五四新文化运动与今天的争论》

材料三 目标:叙述中国文化演进之概况;特别说明其对于世界文化之贡献,使学生明了吾先民伟大之事迹,以养成其高尚之志趣,与自强不息之精神。

教材大纲:(一)上古史:春秋战国之学术思想;(二)中古史:两汉之学术与宗教…中国文化之东被、宋之学术思想、中国文化之西渐…(三)近世史:清代之文化;(四)现代史:最近之文化;(五)综论:中国文化之演进及其未来、外国文化与中国文化之关系、中华民族对于世界之责任。

——《初级中学历史课程标准》(民国二十一年颁行)

(1)根据材料一、指出胡适等人对中华传统文化的态度,并根据材料二解释其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析《初级中学历史课程标准》强调学习中华传统文化的动机。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 恩格斯有句充满哲理的话:“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”二战的确是人类历史上的一次巨大和空前的浩劫和灾难。但也正是这场战争,深刻教育了人们。

——摘编自汤重南《二战对战后世界的深远影响》

材料二 国际形势发生了自冷战结束以来最为深刻复杂的变化。以习近平同志为总书记的党中央近年来针对21世纪的新特点、新趋势,高瞻远瞩地提出把合作共赢理念体现到政治、经济、安全、文化等对外合作的方方面面,多次提出要确立新的全球观,加强全球治理,打造人类命运共同体。这些理念对人们认识人类文明的走向无疑是有重大启示意义的。

——摘编自李景治、林甦主编《当代世界经济与政治》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析二战后“历史的进步”的具体表现。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出冷战结束后,面对新的国际形势,中国贡献了哪些中国方案?

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 如表

1860年英法商约 英法两国的进口关税都做了削减。意大利、瑞士、挪威、西班牙、奥地利和汉萨同盟城市都先后加入自由贸易的潮流中。

1930年《斯姆特—霍利关税法》 美国对2万多种进口商品加征高额关税,平均税率提升约40%。此举引发全球贸易战,各国纷纷采取报复性关税,导致1929—1934年全球贸易量暴跌66%,加剧了大萧条。

2020年《区域全面经济伙伴关系协定》( RCEP ) RCEP 是由东盟十国发起,邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同参加,通过削减关税及非关税壁垒,最终要实现90%以上商品零关税。

根据材料并结合所学知识,选取近现代某个时段或整体,基于对国际贸易关税状况的认识,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰。)

参考答案

1.【答案】C 2.【答案】D 3.【答案】B 4.【答案】A 5.【答案】B

6.【答案】C 7.【答案】B 8.【答案】B 9.【答案】A 10.【答案】D

11.【答案】D 12.【答案】A 13.【答案】A 14.【答案】B

15.【答案】BAC

16.【答案】(1)流布时间长;货币种类多;流布范围广,数量大;货币外流具有延迟性,前朝货币与当朝货币通用并外流;从货币外流到货币被渗透;货币外流经历了上升到下降的过程。

(2)原因:古代中国强大的综合国力和经济实力是货币外流的政治和经济基础;中外政治(朝贡、和亲)和贸易需求,推动货币外流;畅通的丝绸之路为货币外流提供了通道;中国古代货币币制统一,铸造规范,币值稳定,便于长期流通。

影响:对中国而言,传播中国货币文化,提升了中国货币的国际影响力,有利于中外经济文化交流,密切中外友好关系;但大量的货币外流,引起国内钱荒,造成通货紧缩,影响经济发展;对世界而言,有利于推动货币流入国家和地区的经济发展。

17.【答案】(1)态度:批判以儒家思想为代表的传统文化。

原因:传统文化顽疾根深蒂固,顽固势力强大;知识分子热心学习西方,吸取西方文化精华。

(2)动机:中日民族矛盾成为主要矛盾,增强救亡图存的忧患意识;增强文化自信,培养爱国精神;增强历史使命感和民族责任感。

18.【答案】(1)形成美苏两极格局,在一定程度上维持了世界和平;资本主义国家调整社会经济政策,加强国家干预;建立世界经济体系,促进贸易金融稳定;战争刺激科技发展,成果应用于社会各方面,生产力得到提高;社会福利制度不断发展完善;引发人们对战争与和平的思考,促进了和平思潮;联合国的成立,维护了世界和平与安全。

(2)中国方案:推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系(合作共赢理念也可);倡导构建人类命运共同体;“一带一路”合作倡议;上海合作组织的建立。

19.【答案】

论题:打破国际贸易壁垒是世界经济发展的必然选择

阐述:19世纪60年代,随着世界市场基本成型和第一次工业革命在欧洲国家广泛开展,为了促进国际贸易的发展,英法率先降低关税,西欧国家纷纷效仿,自由贸易有效促进了欧洲经济的发展。20世纪30年代,美国通过《斯姆特—霍利关税法》大幅提高进口关税,引发全球贸易战,加剧了大萧条,也危害了本国乃至世界经济的发展。21世纪东盟十国与中、日、韩、澳、新西兰签订了《区域全面经济伙伴关系协定》,通过多边合作、降低关税,为亚太地区的经济繁荣带来更多机遇,大大推动了经济全球化的进程。

事实证明,在国际贸易中任意提高关税对本国及世界经济发展有害无利。因此,各国在制定国际贸易关税政策时,在考虑自身利益的同时,也要关注对方的实际及世界大局,努力实现互惠互利。

第 page number 页,共 number of pages 页

第 page number 页,共 number of pages 页

一、单选题

1.距今四千年左右的陶寺中期遗址发现了储藏用的窖穴群和类似后世的“王陵寝庙”区。其中,有一座大墓长5米、宽3.6米,随葬装有漆木柄的跟礼仪有关的玉石钺共6件;在墓穴的附近,有总面积1000平方米的观象台,可以测定春分、秋分、夏至、冬至的准确时间。据此推知( )

A.文明产生具有多元特征 B.阶级矛盾较为尖锐

C.国家初始形态逐步具备 D.旧石器文化较为发达

2.秦朝乡官中有三老、有秩、啬夫、游徽等,职能涵盖百姓的人身、赋役、治安和精神各个领域,其中三老掌教化,有秩掌听讼、收税、差役等,啬夫职掌与有秩相同,游徽掌巡察、逐捕盗贼。秦朝的乡官制度( )

A.加强了地方基层自治 B.形成了权力制衡机制

C.实现了农村地区稳定 D.完善了地方治理体系

3.研究表明,两汉时期人口总数大体在5000万上下波动,其峰值约为5600万;经三国到西晋统一时期人口总数约2000万;到隋朝初年人口增长到3500万左右。从魏晋到隋初三百余年间人口的回升,主要得益于( )

A.大规模的人口迁徙 B.南方地区的持续开发

C.南北对峙局面结束 D.均田制度的全面推行

4.自中唐以后,契丹、女真、蒙古、满族等少数民族一旦占据广大中原农耕区甚或入主全国,便会立刻将都城迁至北京,或将北京作为陪都。这种做法主要是基于,北京( )

A.具有独特优越的战略价值 B.拥有深厚的历史文化底蕴

C.是南北漕运海运的集成端 D.是中原农耕文明的代表地

5.明朝嘉靖年间,一批与沿海形势相关的海防图大量涌现,如《筹海图编》《万里海防图论》《两浙海防图略》《温处海防图略》等。这一现象主要源于( )

A.明朝海防体制变化 B.东南海防形势严峻

C.政府海禁政策强化 D.西方殖民势力扩张

6.新文化运动以后,很多学者提出要对中华文化进行“西式”或者“苏式”的改造,实现文化救亡;但二十世纪三十年代中后期开始,越来越多的人把中西文化比较从文化层次扩大到经济层次,“中国文化出路”的争论逐渐向发展工业文明的现代化论倾斜。这一转变是源于当时( )

A.马克思主义思想影响扩大 B.实业救国理念受到广泛的认可

C.适应民族战争形势的需求 D.国民政府政治民主化有所发展

7.1945年日本宣布投降时,“中国派遣军”在华部署情况统计如下。该统计可以佐证( )

地区 投降地点 军队人数

华北 山西太原,山东济南、河南洛阳、北平 328040

华东 江苏南京、安徽蚌埠、上海 346200

华中 湖北武汉、湖南长沙、江西南昌 276100

华南 广东广州和汕头 88350

A.中国是世界反法西斯东方主战场 B.中共和人民军队是抗战中流砥柱

C.持久抗战是夺取胜利的必由之路 D.敌我力量对比已发生根本性变化

8.中华人民共和国成立后,英国表示要给予中国法律上的承认,毛泽东希望利用英国这一态度促成《中苏友好同盟互助条约》的签订。中苏缔约在即,毛泽东提出中英建交谈判暂时延后。中英最终于1954年建立了代办级外交关系。这体现了新中国( )

A.积极开展多边外交 B.坚持独立自主的和平外交方针

C.放弃.一边倒,方针 D.外交受到意识形态的严重束缚

9.1980年,中国共有“镇”2600个,1985年增加到6600个,而到1997年底,我国“镇”的数量发展到16702个。该现象可用于佐证中国( )

A.经济结构变化显著 B.城市经济体制改革启动

C.区域经济均衡发展 D.基层自治水平不断提升

10.12—13世纪,欧洲许多封建领主认识到,“把土地出租,收取租金,比储藏粮食,冒腐烂和火灾的危险,要好得多”,从而纷纷放弃自营地,改为出租经营。这一现象( )

A.反映了农民社会地位下降 B.促进了城市自治的出现

C.体现了封建领主权力加强 D.有利于商品经济的发展

11.15世纪末,一些来自人们刚刚知道的地方的“奇物”出现在欧洲,刺激了学者们的研究欲望和收藏家们的好奇心。17世纪,一些思想家和科学家纷纷倡议建立博物馆。18世纪40年代起,英、法等国相继建立起自然史博物馆,当时的博物馆追求珍奇物品和标本的齐全,陈列繁杂。博物馆的建立( )

A.源于近代自然科学的产生 B.推动了启蒙运动不断深入

C.反映了科学革命迅猛发展 D.折射出西欧国家的殖民扩张

12.19世纪初的英国,每逢秋收,手织工们就储备起大量的粮食、奶酪和煤等,足够用到来年春季。19世纪30年代,手织工们家中的摆设逐年变坏,大人小孩衣着越来越差,许多人的生活已成问题。该变化表明( )

A.产业转型影响了财富分配 B.纺织行业逐步走向衰落

C.资本大量集中于中间阶层 D.垄断组织加剧贫富分化

13.生活在拉美的欧洲人、非洲人和印第安人不仅形成了外在物质生活的共同基础,而且心理上也相互认同,思想感情上趋于融合。血缘融合与文化认同是拉美独立意识产生的前提条件,也是“美洲主义”的重要根源。材料表明“美洲主义”( )

A.增强了对宗主国的离心力 B.导致拉美殖民体系的崩溃

C.消除拉美地区的种族矛盾 D.推动拉美民族意识的形成

14.汉字作为中华文明的重要载体,其地位随时代变迁而起伏。古代先民以汉字为傲,创造了灿烂文化;近代在西方冲击下,部分知识分子质疑汉字繁难;而当代人工智能(如DeepSeek)通过汉字的高效信息处理能力,重新彰显其优越性。中华文明借助汉字,在新时代潜移默化地影响着世界。这一历程体现了( )

A. 文化自信受综合国力强弱的影响

B. 中华文明的韧性与创新转化能力

C. 汉字始终是文化传承的重要工具

D. 文字优越性由外来文明标准评判

15.下图是 1820—1913年美、英、德、日、中五国人均GDP变化图及所占世界百分比变化图。这两幅曲线图深刻反映了( )

A.中国逐渐落后于世界潮流

B.第二次工业革命改变了主要资本主义国家力量的对比

C.美国发展最为迅速

D.欧洲世界优势地位不复存在

二、材料题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 下表反映了中国古代货币等级与海外流布情况。

朝代 货币等级 外流货币种类 流通范围

战国 普通货币 一化币、明刀、明化币、布币 朝鲜半岛、日本南部

秦汉 杰出货币 半两、五铢、大泉五十、小泉直一、货泉 越南、蒙古、日本

唐 高贵货币 开元通宝、乾元通宝、五代十国钱 高句丽、新罗、百济、琉球、日本等国

宋 顶级货币 开元通宝、乾元通宝、宋钱(92%) 远东、东南亚、西亚、埃及、东非及地中海东岸五十余个国家

元 杰出货币 铜钱、纸币 元帝国统治疆域范围内及周边

明 被渗透货币 明朝所铸铜钱少,流通中多为前朝旧币;白银大量流入 日本及东南亚一些国家

清 被渗透货币 与明朝类似,白银流入,地位提升 —

——摘编自张亚光、王倩倩《中国货币国际化的历史经验——丝绸之路的启示》

注:美国经济学家科恩(Cohen)把货币间竞争的非对称性和不同的权威关系描述为“货币金字塔”。他把国际货币分为7个等级:顶级货币、高贵货币、杰出货币、普通货币、被渗透货币、准货币、伪货币。

(1)根据材料并结合所学知识,归纳中国古代货币海外流布的特点。

(2)根据以上材料并结合所学知识,分析中国古代货币外流的原因及影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 何以那种吃人的礼教制度…偏爱挂孔老先生的招牌…我向各位中国少年介绍这位“四川省只手打孔家店”的老英雄一吴又陵先生!

——胡适《吴虞文录序》(1921年)

材料二 新文化的主要代表人物有很深的旧文化底蕴,对外来文化有判断力,知道如何取其精华。另外,他们是一批手无寸铁的读书人,而他们的对立面是强大的政治、军事权力和全社会的顽固势力,因此需大声疾呼,有一些语言比较激烈也不足怪,其方向是向前进的。

——摘编自资中筠《五四新文化运动与今天的争论》

材料三 目标:叙述中国文化演进之概况;特别说明其对于世界文化之贡献,使学生明了吾先民伟大之事迹,以养成其高尚之志趣,与自强不息之精神。

教材大纲:(一)上古史:春秋战国之学术思想;(二)中古史:两汉之学术与宗教…中国文化之东被、宋之学术思想、中国文化之西渐…(三)近世史:清代之文化;(四)现代史:最近之文化;(五)综论:中国文化之演进及其未来、外国文化与中国文化之关系、中华民族对于世界之责任。

——《初级中学历史课程标准》(民国二十一年颁行)

(1)根据材料一、指出胡适等人对中华传统文化的态度,并根据材料二解释其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析《初级中学历史课程标准》强调学习中华传统文化的动机。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 恩格斯有句充满哲理的话:“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”二战的确是人类历史上的一次巨大和空前的浩劫和灾难。但也正是这场战争,深刻教育了人们。

——摘编自汤重南《二战对战后世界的深远影响》

材料二 国际形势发生了自冷战结束以来最为深刻复杂的变化。以习近平同志为总书记的党中央近年来针对21世纪的新特点、新趋势,高瞻远瞩地提出把合作共赢理念体现到政治、经济、安全、文化等对外合作的方方面面,多次提出要确立新的全球观,加强全球治理,打造人类命运共同体。这些理念对人们认识人类文明的走向无疑是有重大启示意义的。

——摘编自李景治、林甦主编《当代世界经济与政治》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析二战后“历史的进步”的具体表现。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出冷战结束后,面对新的国际形势,中国贡献了哪些中国方案?

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 如表

1860年英法商约 英法两国的进口关税都做了削减。意大利、瑞士、挪威、西班牙、奥地利和汉萨同盟城市都先后加入自由贸易的潮流中。

1930年《斯姆特—霍利关税法》 美国对2万多种进口商品加征高额关税,平均税率提升约40%。此举引发全球贸易战,各国纷纷采取报复性关税,导致1929—1934年全球贸易量暴跌66%,加剧了大萧条。

2020年《区域全面经济伙伴关系协定》( RCEP ) RCEP 是由东盟十国发起,邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同参加,通过削减关税及非关税壁垒,最终要实现90%以上商品零关税。

根据材料并结合所学知识,选取近现代某个时段或整体,基于对国际贸易关税状况的认识,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰。)

参考答案

1.【答案】C 2.【答案】D 3.【答案】B 4.【答案】A 5.【答案】B

6.【答案】C 7.【答案】B 8.【答案】B 9.【答案】A 10.【答案】D

11.【答案】D 12.【答案】A 13.【答案】A 14.【答案】B

15.【答案】BAC

16.【答案】(1)流布时间长;货币种类多;流布范围广,数量大;货币外流具有延迟性,前朝货币与当朝货币通用并外流;从货币外流到货币被渗透;货币外流经历了上升到下降的过程。

(2)原因:古代中国强大的综合国力和经济实力是货币外流的政治和经济基础;中外政治(朝贡、和亲)和贸易需求,推动货币外流;畅通的丝绸之路为货币外流提供了通道;中国古代货币币制统一,铸造规范,币值稳定,便于长期流通。

影响:对中国而言,传播中国货币文化,提升了中国货币的国际影响力,有利于中外经济文化交流,密切中外友好关系;但大量的货币外流,引起国内钱荒,造成通货紧缩,影响经济发展;对世界而言,有利于推动货币流入国家和地区的经济发展。

17.【答案】(1)态度:批判以儒家思想为代表的传统文化。

原因:传统文化顽疾根深蒂固,顽固势力强大;知识分子热心学习西方,吸取西方文化精华。

(2)动机:中日民族矛盾成为主要矛盾,增强救亡图存的忧患意识;增强文化自信,培养爱国精神;增强历史使命感和民族责任感。

18.【答案】(1)形成美苏两极格局,在一定程度上维持了世界和平;资本主义国家调整社会经济政策,加强国家干预;建立世界经济体系,促进贸易金融稳定;战争刺激科技发展,成果应用于社会各方面,生产力得到提高;社会福利制度不断发展完善;引发人们对战争与和平的思考,促进了和平思潮;联合国的成立,维护了世界和平与安全。

(2)中国方案:推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系(合作共赢理念也可);倡导构建人类命运共同体;“一带一路”合作倡议;上海合作组织的建立。

19.【答案】

论题:打破国际贸易壁垒是世界经济发展的必然选择

阐述:19世纪60年代,随着世界市场基本成型和第一次工业革命在欧洲国家广泛开展,为了促进国际贸易的发展,英法率先降低关税,西欧国家纷纷效仿,自由贸易有效促进了欧洲经济的发展。20世纪30年代,美国通过《斯姆特—霍利关税法》大幅提高进口关税,引发全球贸易战,加剧了大萧条,也危害了本国乃至世界经济的发展。21世纪东盟十国与中、日、韩、澳、新西兰签订了《区域全面经济伙伴关系协定》,通过多边合作、降低关税,为亚太地区的经济繁荣带来更多机遇,大大推动了经济全球化的进程。

事实证明,在国际贸易中任意提高关税对本国及世界经济发展有害无利。因此,各国在制定国际贸易关税政策时,在考虑自身利益的同时,也要关注对方的实际及世界大局,努力实现互惠互利。

第 page number 页,共 number of pages 页

第 page number 页,共 number of pages 页

同课章节目录