湖北省武汉市2025届高三下学期5月供题地理试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省武汉市2025届高三下学期5月供题地理试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1019.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-06 20:13:35 | ||

图片预览

文档简介

2025届湖北省武汉市高三5月供题地理试题8

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

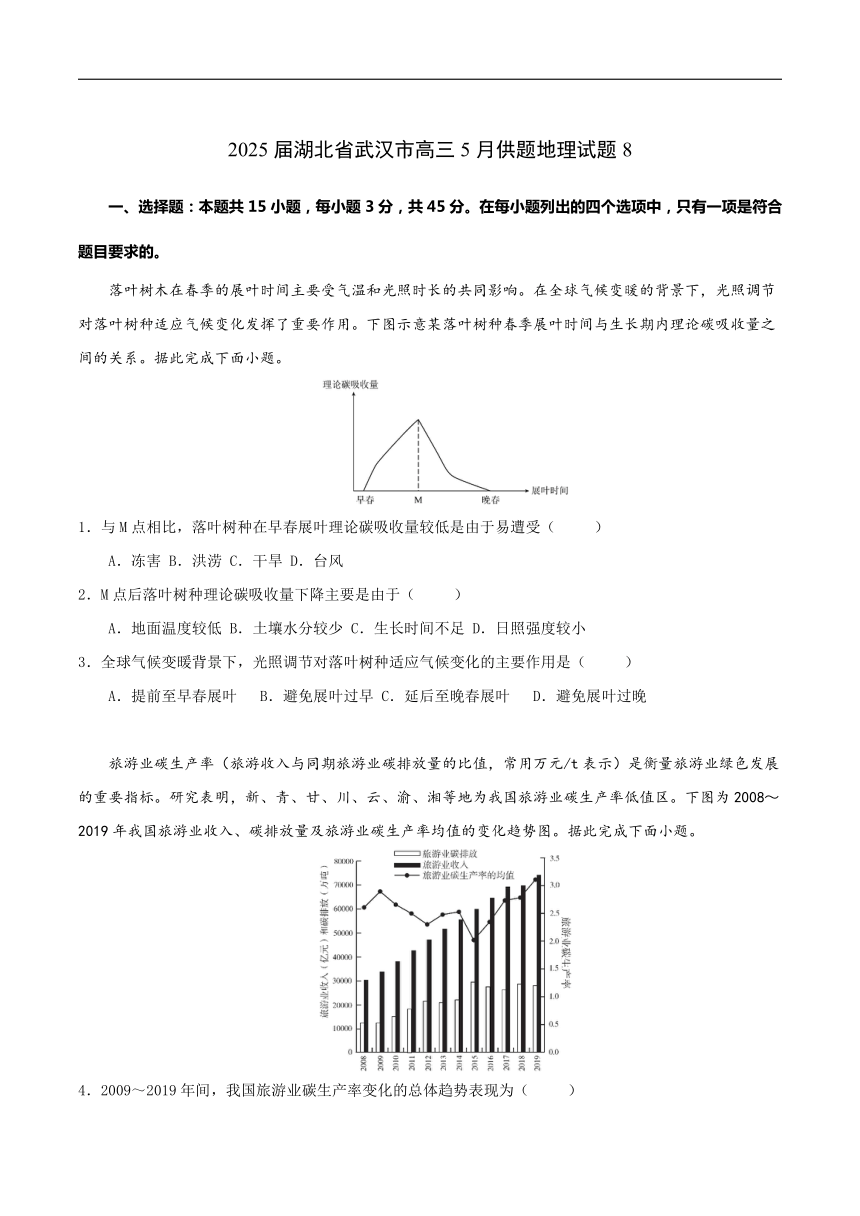

落叶树木在春季的展叶时间主要受气温和光照时长的共同影响。在全球气候变暖的背景下,光照调节对落叶树种适应气候变化发挥了重要作用。下图示意某落叶树种春季展叶时间与生长期内理论碳吸收量之间的关系。据此完成下面小题。

1.与M点相比,落叶树种在早春展叶理论碳吸收量较低是由于易遭受( )

A.冻害 B.洪涝 C.干旱 D.台风

2.M点后落叶树种理论碳吸收量下降主要是由于( )

A.地面温度较低 B.土壤水分较少 C.生长时间不足 D.日照强度较小

3.全球气候变暖背景下,光照调节对落叶树种适应气候变化的主要作用是( )

A.提前至早春展叶 B.避免展叶过早 C.延后至晚春展叶 D.避免展叶过晚

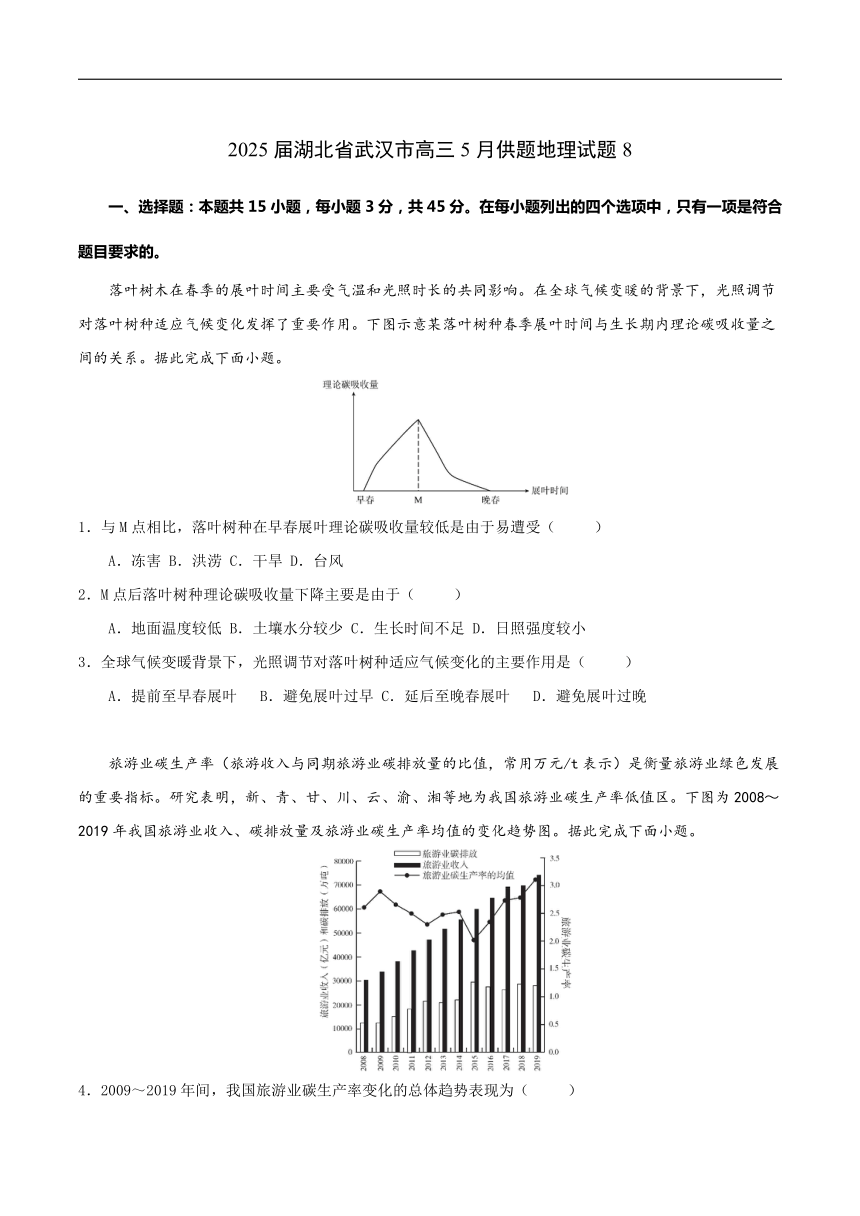

旅游业碳生产率(旅游收入与同期旅游业碳排放量的比值,常用万元/t表示)是衡量旅游业绿色发展的重要指标。研究表明,新、青、甘、川、云、渝、湘等地为我国旅游业碳生产率低值区。下图为2008~2019年我国旅游业收入、碳排放量及旅游业碳生产率均值的变化趋势图。据此完成下面小题。

4.2009~2019年间,我国旅游业碳生产率变化的总体趋势表现为( )

A.旅游业碳生产率不断降低 B.旅游业碳生产率不断提高

C.旅游业碳生产率波动上升 D.旅游业碳生产率先升后降

5.云南省旅游业碳生产率低的原因可能是( )

A.产业结构不合理 B.技术和设备先进

C.旅游市场规模小 D.地形地势复杂

6.为进一步提高我国旅游业碳生产率,下列措施中最具有可行性的是( )

A.发展低碳旅游业 B.提高经济发展水平

C.限制旅游业发展 D.大规模的植树造林

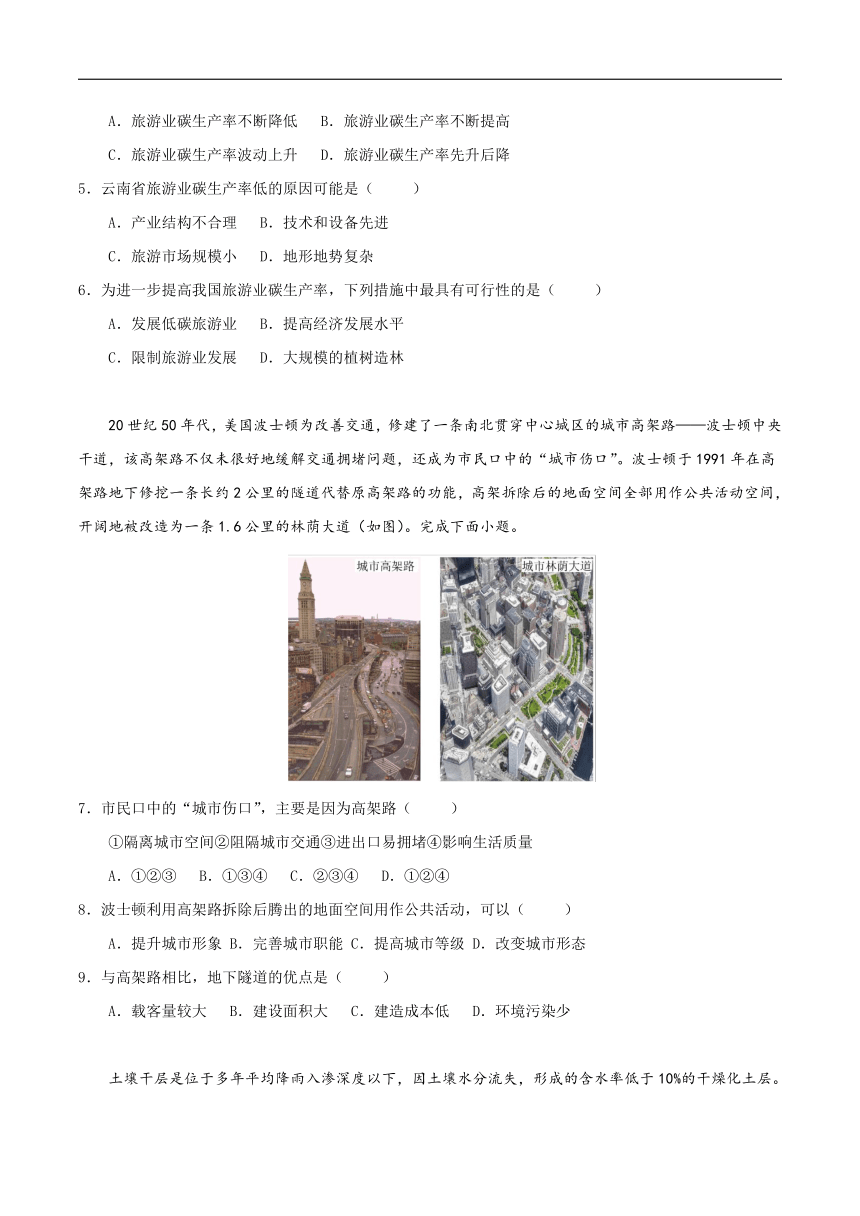

20世纪50年代,美国波士顿为改善交通,修建了一条南北贯穿中心城区的城市高架路——波士顿中央干道,该高架路不仅未很好地缓解交通拥堵问题,还成为市民口中的“城市伤口”。波士顿于1991年在高架路地下修挖一条长约2公里的隧道代替原高架路的功能,高架拆除后的地面空间全部用作公共活动空间,开阔地被改造为一条1.6公里的林荫大道(如图)。完成下面小题。

7.市民口中的“城市伤口”,主要是因为高架路( )

①隔离城市空间②阻隔城市交通③进出口易拥堵④影响生活质量

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

8.波士顿利用高架路拆除后腾出的地面空间用作公共活动,可以( )

A.提升城市形象 B.完善城市职能 C.提高城市等级 D.改变城市形态

9.与高架路相比,地下隧道的优点是( )

A.载客量较大 B.建设面积大 C.建造成本低 D.环境污染少

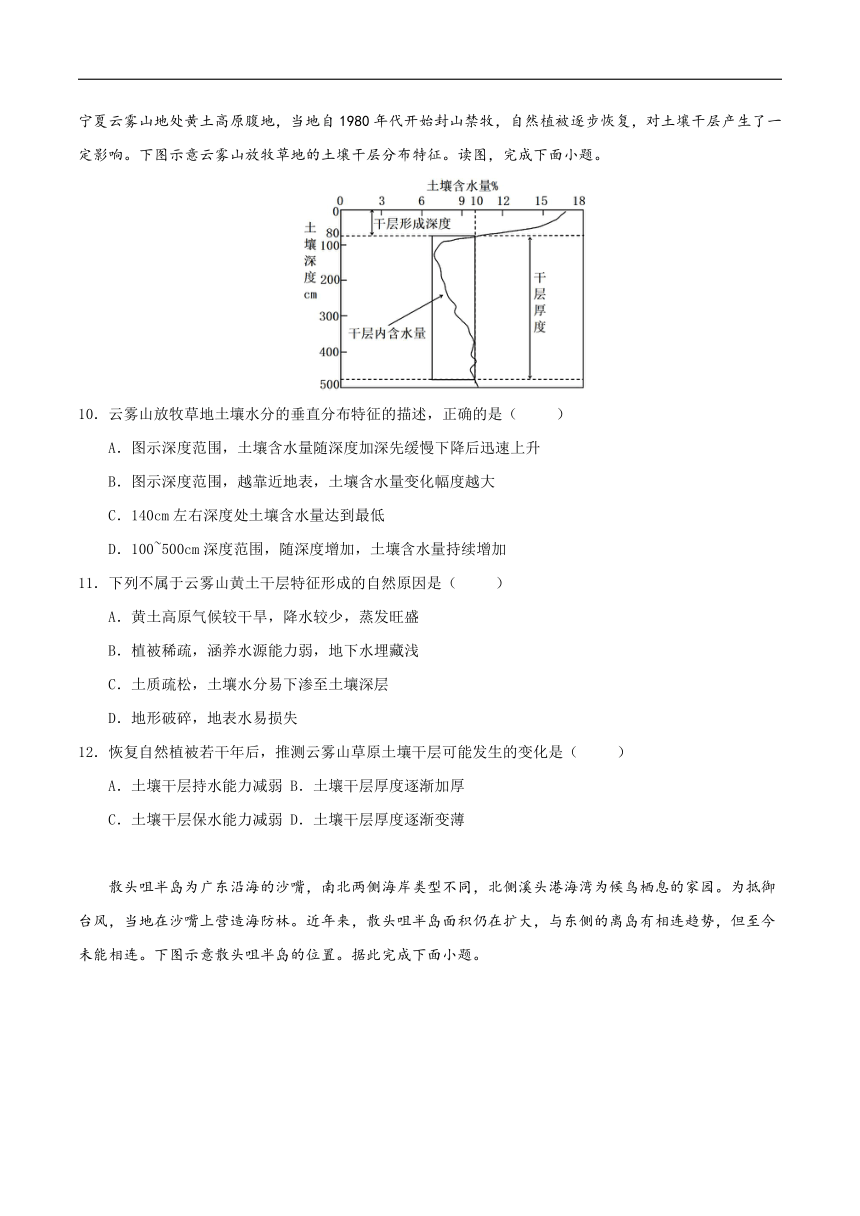

土壤干层是位于多年平均降雨入渗深度以下,因土壤水分流失,形成的含水率低于10%的干燥化土层。宁夏云雾山地处黄土高原腹地,当地自1980年代开始封山禁牧,自然植被逐步恢复,对土壤干层产生了一定影响。下图示意云雾山放牧草地的土壤干层分布特征。读图,完成下面小题。

10.云雾山放牧草地土壤水分的垂直分布特征的描述,正确的是( )

A.图示深度范围,土壤含水量随深度加深先缓慢下降后迅速上升

B.图示深度范围,越靠近地表,土壤含水量变化幅度越大

C.140cm左右深度处土壤含水量达到最低

D.100~500cm深度范围,随深度增加,土壤含水量持续增加

11.下列不属于云雾山黄土干层特征形成的自然原因是( )

A.黄土高原气候较干旱,降水较少,蒸发旺盛

B.植被稀疏,涵养水源能力弱,地下水埋藏浅

C.土质疏松,土壤水分易下渗至土壤深层

D.地形破碎,地表水易损失

12.恢复自然植被若干年后,推测云雾山草原土壤干层可能发生的变化是( )

A.土壤干层持水能力减弱 B.土壤干层厚度逐渐加厚

C.土壤干层保水能力减弱 D.土壤干层厚度逐渐变薄

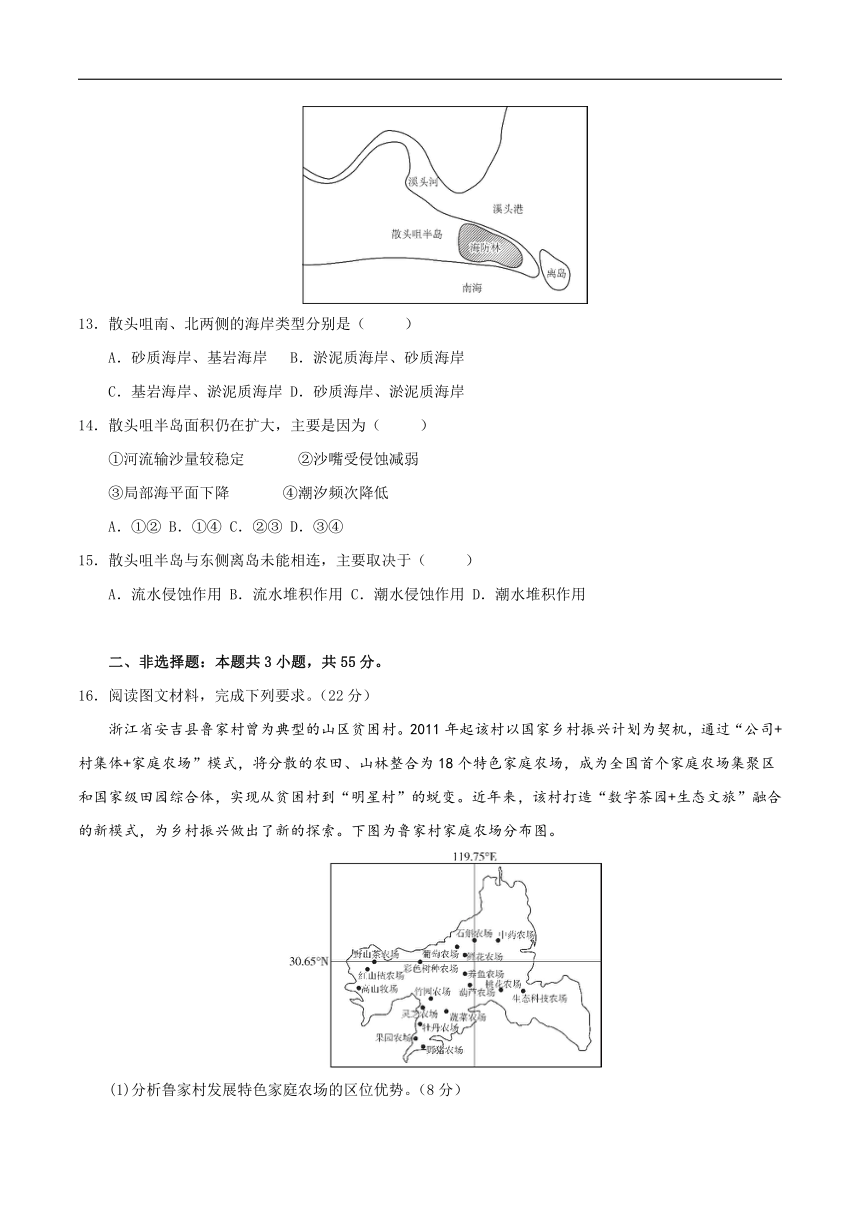

散头咀半岛为广东沿海的沙嘴,南北两侧海岸类型不同,北侧溪头港海湾为候鸟栖息的家园。为抵御台风,当地在沙嘴上营造海防林。近年来,散头咀半岛面积仍在扩大,与东侧的离岛有相连趋势,但至今未能相连。下图示意散头咀半岛的位置。据此完成下面小题。

13.散头咀南、北两侧的海岸类型分别是( )

A.砂质海岸、基岩海岸 B.淤泥质海岸、砂质海岸

C.基岩海岸、淤泥质海岸 D.砂质海岸、淤泥质海岸

14.散头咀半岛面积仍在扩大,主要是因为( )

①河流输沙量较稳定 ②沙嘴受侵蚀减弱

③局部海平面下降 ④潮汐频次降低

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

15.散头咀半岛与东侧离岛未能相连,主要取决于( )

A.流水侵蚀作用 B.流水堆积作用 C.潮水侵蚀作用 D.潮水堆积作用

二、非选择题:本题共3小题,共55分。

16.阅读图文材料,完成下列要求。(22分)

浙江省安吉县鲁家村曾为典型的山区贫困村。2011年起该村以国家乡村振兴计划为契机,通过“公司+村集体+家庭农场”模式,将分散的农田、山林整合为18个特色家庭农场,成为全国首个家庭农场集聚区和国家级田园综合体,实现从贫困村到“明星村”的蜕变。近年来,该村打造“数字茶园+生态文旅”融合的新模式,为乡村振兴做出了新的探索。下图为鲁家村家庭农场分布图。

(1)分析鲁家村发展特色家庭农场的区位优势。(8分)

(2)说明“公司+村集体+家庭农场”模式对鲁家村乡村振兴的地理意义。(8分)

(3)列举两个鲁家村生态文旅实现生态增值的可能做法。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(17分)

磨刀门是珠江八大口门中径流量最大的河口,其入海口形成了一处水下泥沙堆积体——拦门沙。拦门沙的形成受径流、潮流、地形等因素的综合影响。洪水期拦门沙内侧径流动力较强,枯水期拦门沙外侧波浪动力较强。研究表明:径流与潮流流量的大小会影响拦门沙的位置、形态和泥沙分布。图1示意拦门沙的地理位置,图2示意拦门沙在珠江枯水期和洪水期的位置变化。

(1)从外力作用角度,分析拦门沙的形成原因。(6分)

(2)结合图,判断甲为河流枯水期还是洪水期、并说明理由。(5分)

(3)有人认为拦门沙导致河流排水不畅,建议开挖清除。但有专家持不同意见,请说明反对理由。(6分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

石冰川是一种冰缘地貌类型,具有长舌状的外形,边坡陇峭,前缘呈阶状。石冰川表面有岩屑覆盖,保温隔热作用较强。青藏高原分布着数量众多的石冰川,其水体积当量占全球石冰川总水体积当量(约620亿吨)的31.4%,是青藏高原重要的固态水资源。近年来,随着气候变暖,石冰川成为冰冻圈重要的致灾因子之一。下图示意石冰川内部构造。

(1)简述石冰川的形成过程,并指出石冰川组成碎屑物的特征。(6分)

(2)说明数量众多的石冰川对青藏高原的有利影响。(4分)

(3)分析在气候变暖背景下,石冰川变化可能对青藏高原地区产生的危害。(6分)

参考答案

1.A 2.C 3.B

4.C 5.D 6.A

7.B 8.A 9.D

10.C 11.B 12.D

13.D 14.A 15.C

16. (22分) (1)自然条件:位于我国东南丘陵地区,地形起伏较大,地形类型多样(2分);位于我国亚热带季风气候区,水、热条件充足,生物多样性丰富,有利于农业多元化经营(2分)。社会经济因素:位于我国长三角地区,人口众多,经济发达,市场需求量大且多样(2分);国家乡村振兴政策支持(2分)。(共8分)

(2)经济意义:通过土地整合,家庭农场生产,实现农业增产增收(2分);通过公司经营,延长产业链,增加附加值,增加农民收入(2分)。社会意义:吸引外出务工人员回乡就业(2分);生态意义:通过将自然村庄转化为田园综合体,保护生态环境(2分)。(共8分)

(3)做法:举办茶园采摘节(2分);茶艺展示和制作活动(2分);特色农场研学之旅(2分);用电瓶车接送游客(2分);用废旧材料建造民宿发展旅游等(2分)。(任答3点6分)

17. (17分)(1)珠江径流量大,携带大量泥沙(2分);入海口地势低平,河道开阔,流速减慢(2分);且入海口受潮流的顶托作用强,泥沙沉积,形成拦门沙(2分)。(共6分)

(2)甲为洪水期(1分)。理由:甲时期拦门沙的位置向外海方向移动,说明此时河流径流作用大于潮流作用,为洪水期(2分);甲时期,粗颗粒泥沙位于拦门沙内侧,细颗粒泥沙位于外侧,说明此时内侧径流动力较强,流速更快,为洪水期(2分)。(共5分)

(3)反对理由:开挖清除拦门沙工程量巨大,投入成本高,难度大(2分);清除拦门沙会加剧海水倒灌,引发沿岸地区土地盐碱化(2分);拦门沙的形态、位置会随着径流量大小而变化,对河流泄洪影响有限(2分);拦门沙可以消减风暴潮,利于洪水期洪水向外海快速排泄(2分);拦门沙是自然条件形成的,是自然生态系统的一部分,人为过度干预会引起生态系统连锁反应,甚至引起其他生态灾难(2分)。(任答3点6分)

18. (16分) (1)形成过程:(寒冻)风化强烈,冰川被风化、崩落的岩石碎屑物覆盖,形成冰岩混合体,在重力和冻融作用下沿山谷或坡面向下缓慢蠕动,形成石冰川(3分)。特征:碎屑物组成大小杂乱,分选性差(1分);磨圆度差,棱角分明(1分);无层理性等(1分)。(6分)

(2)为青藏高原储存固态水资源,维系“亚洲水塔”水环境安全(2分);是青藏高原水圈的重要组成,促进区域物质迁移和能量交换,维持区域物质和能量动态平衡(2分);可延缓内部冰川和地下冻土融化,提高青藏高原应对气候变化的能力等(2分)。(任答2点4分)

(3)气温升高,石冰川沿山谷或坡面滑动加快,导致垮塌、泥石流等地质灾害频发(2分);内部冰物质融化,加快冰川消失,导致水资源减少(2分);石冰川减少,地面增温加快,蒸发增强,气候变得干旱(2分);石冰川消融导致生物生存环境发生改变,生物多样性减少等(2分)。(任答3点6分)

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

落叶树木在春季的展叶时间主要受气温和光照时长的共同影响。在全球气候变暖的背景下,光照调节对落叶树种适应气候变化发挥了重要作用。下图示意某落叶树种春季展叶时间与生长期内理论碳吸收量之间的关系。据此完成下面小题。

1.与M点相比,落叶树种在早春展叶理论碳吸收量较低是由于易遭受( )

A.冻害 B.洪涝 C.干旱 D.台风

2.M点后落叶树种理论碳吸收量下降主要是由于( )

A.地面温度较低 B.土壤水分较少 C.生长时间不足 D.日照强度较小

3.全球气候变暖背景下,光照调节对落叶树种适应气候变化的主要作用是( )

A.提前至早春展叶 B.避免展叶过早 C.延后至晚春展叶 D.避免展叶过晚

旅游业碳生产率(旅游收入与同期旅游业碳排放量的比值,常用万元/t表示)是衡量旅游业绿色发展的重要指标。研究表明,新、青、甘、川、云、渝、湘等地为我国旅游业碳生产率低值区。下图为2008~2019年我国旅游业收入、碳排放量及旅游业碳生产率均值的变化趋势图。据此完成下面小题。

4.2009~2019年间,我国旅游业碳生产率变化的总体趋势表现为( )

A.旅游业碳生产率不断降低 B.旅游业碳生产率不断提高

C.旅游业碳生产率波动上升 D.旅游业碳生产率先升后降

5.云南省旅游业碳生产率低的原因可能是( )

A.产业结构不合理 B.技术和设备先进

C.旅游市场规模小 D.地形地势复杂

6.为进一步提高我国旅游业碳生产率,下列措施中最具有可行性的是( )

A.发展低碳旅游业 B.提高经济发展水平

C.限制旅游业发展 D.大规模的植树造林

20世纪50年代,美国波士顿为改善交通,修建了一条南北贯穿中心城区的城市高架路——波士顿中央干道,该高架路不仅未很好地缓解交通拥堵问题,还成为市民口中的“城市伤口”。波士顿于1991年在高架路地下修挖一条长约2公里的隧道代替原高架路的功能,高架拆除后的地面空间全部用作公共活动空间,开阔地被改造为一条1.6公里的林荫大道(如图)。完成下面小题。

7.市民口中的“城市伤口”,主要是因为高架路( )

①隔离城市空间②阻隔城市交通③进出口易拥堵④影响生活质量

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

8.波士顿利用高架路拆除后腾出的地面空间用作公共活动,可以( )

A.提升城市形象 B.完善城市职能 C.提高城市等级 D.改变城市形态

9.与高架路相比,地下隧道的优点是( )

A.载客量较大 B.建设面积大 C.建造成本低 D.环境污染少

土壤干层是位于多年平均降雨入渗深度以下,因土壤水分流失,形成的含水率低于10%的干燥化土层。宁夏云雾山地处黄土高原腹地,当地自1980年代开始封山禁牧,自然植被逐步恢复,对土壤干层产生了一定影响。下图示意云雾山放牧草地的土壤干层分布特征。读图,完成下面小题。

10.云雾山放牧草地土壤水分的垂直分布特征的描述,正确的是( )

A.图示深度范围,土壤含水量随深度加深先缓慢下降后迅速上升

B.图示深度范围,越靠近地表,土壤含水量变化幅度越大

C.140cm左右深度处土壤含水量达到最低

D.100~500cm深度范围,随深度增加,土壤含水量持续增加

11.下列不属于云雾山黄土干层特征形成的自然原因是( )

A.黄土高原气候较干旱,降水较少,蒸发旺盛

B.植被稀疏,涵养水源能力弱,地下水埋藏浅

C.土质疏松,土壤水分易下渗至土壤深层

D.地形破碎,地表水易损失

12.恢复自然植被若干年后,推测云雾山草原土壤干层可能发生的变化是( )

A.土壤干层持水能力减弱 B.土壤干层厚度逐渐加厚

C.土壤干层保水能力减弱 D.土壤干层厚度逐渐变薄

散头咀半岛为广东沿海的沙嘴,南北两侧海岸类型不同,北侧溪头港海湾为候鸟栖息的家园。为抵御台风,当地在沙嘴上营造海防林。近年来,散头咀半岛面积仍在扩大,与东侧的离岛有相连趋势,但至今未能相连。下图示意散头咀半岛的位置。据此完成下面小题。

13.散头咀南、北两侧的海岸类型分别是( )

A.砂质海岸、基岩海岸 B.淤泥质海岸、砂质海岸

C.基岩海岸、淤泥质海岸 D.砂质海岸、淤泥质海岸

14.散头咀半岛面积仍在扩大,主要是因为( )

①河流输沙量较稳定 ②沙嘴受侵蚀减弱

③局部海平面下降 ④潮汐频次降低

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

15.散头咀半岛与东侧离岛未能相连,主要取决于( )

A.流水侵蚀作用 B.流水堆积作用 C.潮水侵蚀作用 D.潮水堆积作用

二、非选择题:本题共3小题,共55分。

16.阅读图文材料,完成下列要求。(22分)

浙江省安吉县鲁家村曾为典型的山区贫困村。2011年起该村以国家乡村振兴计划为契机,通过“公司+村集体+家庭农场”模式,将分散的农田、山林整合为18个特色家庭农场,成为全国首个家庭农场集聚区和国家级田园综合体,实现从贫困村到“明星村”的蜕变。近年来,该村打造“数字茶园+生态文旅”融合的新模式,为乡村振兴做出了新的探索。下图为鲁家村家庭农场分布图。

(1)分析鲁家村发展特色家庭农场的区位优势。(8分)

(2)说明“公司+村集体+家庭农场”模式对鲁家村乡村振兴的地理意义。(8分)

(3)列举两个鲁家村生态文旅实现生态增值的可能做法。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(17分)

磨刀门是珠江八大口门中径流量最大的河口,其入海口形成了一处水下泥沙堆积体——拦门沙。拦门沙的形成受径流、潮流、地形等因素的综合影响。洪水期拦门沙内侧径流动力较强,枯水期拦门沙外侧波浪动力较强。研究表明:径流与潮流流量的大小会影响拦门沙的位置、形态和泥沙分布。图1示意拦门沙的地理位置,图2示意拦门沙在珠江枯水期和洪水期的位置变化。

(1)从外力作用角度,分析拦门沙的形成原因。(6分)

(2)结合图,判断甲为河流枯水期还是洪水期、并说明理由。(5分)

(3)有人认为拦门沙导致河流排水不畅,建议开挖清除。但有专家持不同意见,请说明反对理由。(6分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

石冰川是一种冰缘地貌类型,具有长舌状的外形,边坡陇峭,前缘呈阶状。石冰川表面有岩屑覆盖,保温隔热作用较强。青藏高原分布着数量众多的石冰川,其水体积当量占全球石冰川总水体积当量(约620亿吨)的31.4%,是青藏高原重要的固态水资源。近年来,随着气候变暖,石冰川成为冰冻圈重要的致灾因子之一。下图示意石冰川内部构造。

(1)简述石冰川的形成过程,并指出石冰川组成碎屑物的特征。(6分)

(2)说明数量众多的石冰川对青藏高原的有利影响。(4分)

(3)分析在气候变暖背景下,石冰川变化可能对青藏高原地区产生的危害。(6分)

参考答案

1.A 2.C 3.B

4.C 5.D 6.A

7.B 8.A 9.D

10.C 11.B 12.D

13.D 14.A 15.C

16. (22分) (1)自然条件:位于我国东南丘陵地区,地形起伏较大,地形类型多样(2分);位于我国亚热带季风气候区,水、热条件充足,生物多样性丰富,有利于农业多元化经营(2分)。社会经济因素:位于我国长三角地区,人口众多,经济发达,市场需求量大且多样(2分);国家乡村振兴政策支持(2分)。(共8分)

(2)经济意义:通过土地整合,家庭农场生产,实现农业增产增收(2分);通过公司经营,延长产业链,增加附加值,增加农民收入(2分)。社会意义:吸引外出务工人员回乡就业(2分);生态意义:通过将自然村庄转化为田园综合体,保护生态环境(2分)。(共8分)

(3)做法:举办茶园采摘节(2分);茶艺展示和制作活动(2分);特色农场研学之旅(2分);用电瓶车接送游客(2分);用废旧材料建造民宿发展旅游等(2分)。(任答3点6分)

17. (17分)(1)珠江径流量大,携带大量泥沙(2分);入海口地势低平,河道开阔,流速减慢(2分);且入海口受潮流的顶托作用强,泥沙沉积,形成拦门沙(2分)。(共6分)

(2)甲为洪水期(1分)。理由:甲时期拦门沙的位置向外海方向移动,说明此时河流径流作用大于潮流作用,为洪水期(2分);甲时期,粗颗粒泥沙位于拦门沙内侧,细颗粒泥沙位于外侧,说明此时内侧径流动力较强,流速更快,为洪水期(2分)。(共5分)

(3)反对理由:开挖清除拦门沙工程量巨大,投入成本高,难度大(2分);清除拦门沙会加剧海水倒灌,引发沿岸地区土地盐碱化(2分);拦门沙的形态、位置会随着径流量大小而变化,对河流泄洪影响有限(2分);拦门沙可以消减风暴潮,利于洪水期洪水向外海快速排泄(2分);拦门沙是自然条件形成的,是自然生态系统的一部分,人为过度干预会引起生态系统连锁反应,甚至引起其他生态灾难(2分)。(任答3点6分)

18. (16分) (1)形成过程:(寒冻)风化强烈,冰川被风化、崩落的岩石碎屑物覆盖,形成冰岩混合体,在重力和冻融作用下沿山谷或坡面向下缓慢蠕动,形成石冰川(3分)。特征:碎屑物组成大小杂乱,分选性差(1分);磨圆度差,棱角分明(1分);无层理性等(1分)。(6分)

(2)为青藏高原储存固态水资源,维系“亚洲水塔”水环境安全(2分);是青藏高原水圈的重要组成,促进区域物质迁移和能量交换,维持区域物质和能量动态平衡(2分);可延缓内部冰川和地下冻土融化,提高青藏高原应对气候变化的能力等(2分)。(任答2点4分)

(3)气温升高,石冰川沿山谷或坡面滑动加快,导致垮塌、泥石流等地质灾害频发(2分);内部冰物质融化,加快冰川消失,导致水资源减少(2分);石冰川减少,地面增温加快,蒸发增强,气候变得干旱(2分);石冰川消融导致生物生存环境发生改变,生物多样性减少等(2分)。(任答3点6分)

同课章节目录